僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(2)

2024 FEB 12 19:19:01 pm by 東 賢太郎

最初期に買ったレコードのひとつが小澤征爾 / パリ管のチャイコフスキー4番だ。高校2年である。もちろんカネはない。オーマンディ盤が1500円で大いに迷ったものだが、なんのことない最後はジャケットで決めた(左)。弱冠35歳の日本人が天下のパリ管を従えている!カッコいい!このイメージはサブリミナルにすりこまれたと思う。そして、業界は違えど、僕も38歳でドイツ人70人を従えて写真みたいになった。2000円払った甲斐はあった。

最初期に買ったレコードのひとつが小澤征爾 / パリ管のチャイコフスキー4番だ。高校2年である。もちろんカネはない。オーマンディ盤が1500円で大いに迷ったものだが、なんのことない最後はジャケットで決めた(左)。弱冠35歳の日本人が天下のパリ管を従えている!カッコいい!このイメージはサブリミナルにすりこまれたと思う。そして、業界は違えど、僕も38歳でドイツ人70人を従えて写真みたいになった。2000円払った甲斐はあった。

EMIの音はあまり好みでないが、このLP、いま聴いても非常に音が良い(1970年10月22,23日, Paris, Salle Wagram)。録音をそう評するのも妙なのだが、なんというか折り目正しい品格がある。それはまず指揮がそうであって、若手の4番によくあるパターン、即ち、情に走って陰陽の起伏をつけて暴れまくり、悲しみの極でうちひしがれ、諦めから激情の大爆発までを描ききりました、ご苦労さん、という風情では全然ない。どこか視点が静的なのだ。爆発や沈静はスコアにまかせつつ、フレーズは息づき、デリケートな最高のセンスで歌い、情熱と気迫をこめて燃えるべきところは燃え、夢想するところは夢想して不足ないままに高い集中力でもって内奥に潜む隠された美を毅然と見据えている観がある。こんなに整っていながら満足感を与えてくれる4番はその後も聞いたことがない。

小澤が煽っているのは定番である終楽章のコーダだけで、それもロシアの指揮者がよくやる大仰で土俗的な感性とは程遠い。ああいうのは僕はだめだ、下品とまでは言わないが、聞いているこっちが恥ずかしくなる。チャイコフスキーもロシア人であり、そういう部分を持っていないことはないから何が4番のお薦めかと聞かれても好みの問題でしかない。ちなみに第3楽章も性急なテンポでスペクタクルにしようという体の浅知恵は微塵もなく、むしろ遅めであり、アンサンブルを音楽の美に十全に奉仕させることに意を用いている。この辺は日本人の節度と繊細で奥ゆかしい良さが出ているのではないかとも思うが、小澤は真摯にスコアを読み本質だけを大事にする音楽家なのだと思う。想像だが指揮技術に対してもしかりで、ミュンシュのパリ管は動的で縦線が揃うイメージが全くないが、小澤はそのアンチテーゼを目論んだのかと思ってしまうほど整然としたアンサンブルを重視しているように聞こえる。

アバウトになると目も当てられない4番で斎藤秀雄仕込みの技術の冴えを顕示したかもしれない。1970年というとサンフランシスコ響の音楽監督に就任した年だが、彼は欧州のポストに気があったのではないか。この4番はベルリン・フィルやシカゴ響に比べれば木管の音程や緻密なアンサンブルに注文はあるものの、パリ管のロシア音楽としては大いに魅力がある。現に僕はすぐ飽きる大暴れの演奏は二度ときかないがこれは時々取り出したい誘惑を覚える。ブザンソンでデビューした彼にとってパリでの評価は自信もあったろう。だからEMIも親和性のあるロシア物(1972年にこれも素晴らしい「火の鳥」をパリ管と録音)で売り出しを図ったと思われる。その証拠に彼のEMI録音にドイツ物はなく露仏米+東欧だ。当時、パリ管は奥方がフランス人モデルであるカラヤンが仕切っており、結局1972年にショルティを音楽監督に迎えた。結果として小澤はスタインバーグの後を襲って1973年にボストン響のポストを得るわけだが、DG所属となったことで肝心かなめのドイツ物が加わり音楽監督としての全レパートリーを手中にして29年の君臨ができた。彼は運も持っていた人だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー 「エウゲニ・オネーギン」

2024 JAN 28 14:14:50 pm by 東 賢太郎

チャイコフスキーの5作目のオペラ「エウゲニ・オネーギン」はジェームズ・レヴァイン指揮、フレーニ、オッターの女声陣とドレスデンSKという魅力的な録音がある。ただロシア語でライブでとなるとそうは機会がないうえに、あっても都合がつかなかったりで実演は新国立劇場で先日聴いたのが初めてだった。オペラ鑑賞は迷ってはいけない、少しでも関心があれば思い立ったが吉日というものだ。戦禍でロシア物は長らくご無沙汰気味だったからこの公演は貴重だった。プロダクションはほぼオール・ロシアといってよく、指揮、演出、美術、衣装、照明、振付、タチヤーナ、レンスキー、オリガをロシア人で固めている。しかしタイトルロールのオネーギン、および唯一のバス役であるグレーミン公爵はウクライナ人というなかなか考えさせられるキャスティングである。

チャイコフスキーの5作目のオペラ「エウゲニ・オネーギン」はジェームズ・レヴァイン指揮、フレーニ、オッターの女声陣とドレスデンSKという魅力的な録音がある。ただロシア語でライブでとなるとそうは機会がないうえに、あっても都合がつかなかったりで実演は新国立劇場で先日聴いたのが初めてだった。オペラ鑑賞は迷ってはいけない、少しでも関心があれば思い立ったが吉日というものだ。戦禍でロシア物は長らくご無沙汰気味だったからこの公演は貴重だった。プロダクションはほぼオール・ロシアといってよく、指揮、演出、美術、衣装、照明、振付、タチヤーナ、レンスキー、オリガをロシア人で固めている。しかしタイトルロールのオネーギン、および唯一のバス役であるグレーミン公爵はウクライナ人というなかなか考えさせられるキャスティングである。

チャイコフスキーの父方の先祖はコサックの軍人だ。彼は何分の一かはウクライナ人であると言えないこともない。2才下の妹はウクライナのカミヤンカ(キーウの近郊)にあるダビドフ家に嫁ぎ、交響曲第2番はそこで作曲したし、エウゲニ・オネーギンもオーケストレーションの一部をその家で行った。それだけではない、小説エウゲニ・オネーギンの作者アレクサンドル・プーシキンもダビドフ家を訪問しており、その建物は現在はプーシキン・チャイコフスキー博物館になっているとなると、この公演の背景には一本の糸が張られていると思えないでもない。空想に過ぎないが、戦争の終結をシンボライズしているかもしれない。

歌については、まずグレーミンのアレクサンドル・ツィムバリュクが格別に素晴らしかった。これだけのバスはそう聴けるものではなく、すべての役を彼で聞いてみたいほどだ。もう一人挙げるならレンスキーのヴィクトル・アンティペンコだ。ドン・ホセ向きの軽めで明るいテノールにも聞こえるがキャリアを見るとパルジファルのタイトルロール、ワルキューレのジークムントと重い役も演じており伸びしろがありそうな人だ。ともあれ主役級5人のレベルは高く、これが日本で聴けるとは嬉しい限り。至福の時を過ごせた。

このオペラだが、チャイコフスキーはバイロイトで鑑賞したニーベルングの指輪を「殺人的に退屈」と評した人だ。あえて「抒情的情景」と呼んだこれがワーグナーの楽劇と対極の音楽になっているのは必然であり、それが彼の持ち味と考えていいだろう。しかし、書いたのは交響曲第4番と同じころ、すなわち、熱烈な手紙を書いて迫った女性アントニーナ・イワノブナ・ミリュコワと衝動的に結婚したもののほどなく決裂し、相手も自分も精神が破局に陥って自殺まで図ったまさにその頃なのだ。一目ぼれしたタチヤーナに熱烈に迫られるという第1幕のオネーギンの設定が自分の体験とダブルフォーカスしなかったとは考え難く、同曲の平穏、平静は何だろうと思う。ホモセクシャルの気持ちを推量することは僕にはできないが、4番第1楽章が物凄い音楽になってしまっているという現実は誰も否定できないのである。

彼は「このオペラを舞台上で大衆が鑑賞することは難しいだろう」と言ったようだが、僕はその大衆のひとりかもしれないというのが実演をきいた感想だ。オネーギン君の気持ちはわからないでもない。その昔ラブレターをもらい、彼のように説教はしなかったもののその女性は遠ざけるようになってしまうという僕は妙にひねくれた男であった。もし人妻になった彼女にプロポーズしてはねつけられたらオネ君のようになったかと思わないでもないが、レンスキーが怒り心頭に発して決闘に至るくだりの音楽は少々説得力に欠けないだろうかとも思う。決闘は当時のロシアでは文化であり、恋人と踊ってじゃれあったぐらいでそうなるのもあり得たのかもしれないが、レンスキーの死をドラマの極点にしないとこの物語はもたない。しかし、そこで激してしまってもオペラの終結が相対的にドラマティックに感じないという矛盾をリブレットが内包しているため、チャイコフスキーの内省的な常識が勝ってしまったように思う。

おそらく原作を読めば腑に落ちるのだろうし文学の才がない人間がプーシキンにケチをつける愚は避けよう。音楽だって、随所に現れるチャイコフスキーらしいメランコリーは魅力的であり、宴会、舞踏会シーンの賑わいは見事にオペラティックである。つまり良いオペラの条件は揃えており、だからこそマーラーやラフマニノフ(!)がこれを指揮しているのだが、その路線であるなら多くの聴衆はヴェルディと比べてしまうのではないかとも思う。彼の3大バレエにそれはなく、おとぎの国の音楽には資質が100%発揮される、そういう資質の持ち主であった。僕の場合、どうしても比較してしまうのはムソルグスキーだ。彼は満足にオーケストレーションもできない作曲家だったが、「ボリス・ゴドゥノフ」の暗い生命力と権力の理不尽をえぐり出すむき出しの土俗と摩訶不思議な混沌は今なお衝撃であり、ストラヴィンスキーのいくつかの作品と同様に何年たっても前衛的と評されるしかないという性質の前衛性を纏っているという意味で僕は同作こそロシア・オペラの最高峰と考える。そういうものは西欧派であったチャイコフスキーには求めてもない。ちなみにヘルベルト・フォン・カラヤンという指揮者は、彼がレコード会社のマーケティングによって世俗的に纏わされたイメージからするとオネーギンこそ振っていそうなもので(振ったかもしれないが)、唯一録音したロシア・オペラはボリス・ゴドゥノフなのである(大変な名演だ)。

誤解なきよう記すが僕はチャイコフスキーのアンチではない。4番のブログは父が亡くなった一昨年に内側からのどうしようもない力で書いたもので、もう書けそうもなくて自分で好いているもののひとつだが、僕がチャイコフスキーを畏敬する者であることをお分かりいただけると思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕の愛聴盤(5)ゴルシュマンの悲愴

2023 DEC 22 23:23:14 pm by 東 賢太郎

“Music giving peace to me” This wonderful performance is an oasis for me in everyday life. A comfortable chord will heal me. And I appreciate the producer of this channel. The setting “afterglow” after playing is the best directing. Great. Sergiu Celibidache too 🙂 Fashionable and charming performance by Vladimir Golschmann is awesome. After all, YouTube is very attractive. Because it meets such a wonderful performance depending on the search. February 13, 2019 “ 「私にやすらぎを与える音楽」 この素晴らしい演奏は私にとって日常生活でのオアシス 。 心地よい和音が私を癒します。 そして、私はこのチャンネルのプロデューサーに感謝します。 演奏後に設定の「余韻」は、最高の演出です。素晴らしい。Sergiu Celibidache も:) Vladimir Golschmann のオシャレでチャーミングな演奏は最高です。 やはり、YouTubeはとても魅力的です。 検索次第で、このような素晴らしい演奏に出会るのですから。(@user-po6ft6mk4d様)

It is sad to see this performance is utterly forgotten. I’m really glad to find your message and your appreciation. Thank you. (東のお返事)

There was a temporary trendy word “escape from crowds in the city … country life”. But, because I am the best to live in the city, it is very comfortable. It is not only on PCs that seek comfortable access. Now, I am seeking an oasis from “TV full of advertisements” … YouTub I found. I appreciate your channel. Thank you. March 5, 2019 “ かつて、流行り言葉に「都会の雑踏から逃れて…田舎暮らし」がありました。 でも、私は都会で暮らすのが最高、とても快適ですから。 快適なアクセスを求めるのは、PC上だけではありません。 今は、私は、「広告という雑踏で溢れたTV」からオアシスを求めて…見つけたYouTubeといったところです。 あなたのチャンネルに感謝します。ありがとう。 ”(@user-po6ft6mk4d様)

11:57 That Viennese brass! found this gem at my local flea market for $1 in glorious stereo. The one with an atom looking thing with particles orbiting around it.(@douglaskelly1394)様

この素晴らしい悲愴の価値をわかってくれる人が世界にはいる。嬉しい。(東)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

間違いなく大物(読響第665回 ギエドレ・シュレキーテを聴く)

2023 SEP 27 11:11:12 am by 東 賢太郎

指揮=ギエドレ・シュレキーテ

フルート=エマニュエル・パユ

チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

サン=サーンス:オデレット 作品162

サン=サーンス:ロマンス 変ニ長調 作品37

シャミナード:フルートと管弦楽のためのコンチェルティーノ ニ長調 作品107

バルトーク:管弦楽のための協奏曲

(9月22日、サントリーホール)

公演曲目が何かを見ずに雨の中をサントリーホールへ向かった。興味がないと面倒で行かなくなってしまうので毎度そうしている。指揮者も初めてきく。ギエドレ・シュレキーテ、何人だ?なんと1989年生まれ。我が子の世代。いよいよそんな時代になった。リトアニア人か。数学者と歯科医の娘だ。同国の音楽家は寡聞にして知らないが、調べるとピアニストのヴラド・ペルルミュテールがカウナスの出身だ。六千人のユダヤ人の命を救った杉原千畝氏が「命のビザ」を書いたリトアニア領事館はカウナスにあったから日本とは意外なつながりがあった。

ロメオとジュリエットは交響曲第1,2番の間に書かれたとは思えぬ大名曲だ。幕開きの和声は真の天才の創造で後の作品にはもうない。シュレキーテがそういう所に意を用いた選曲だったかどうかはわからなかったが小品でないスターターは悪くない。パユは93年にBPO首席だからベルリンで聴いたブーレーズのダフニスは彼のフルートだったはずだ。あれは本当に素晴らしかった。ただ僕は基本的にフルートソロはあまり得意でないので書けるほどのことはなくあしからず。

バルトークは指揮を見ていた。若鮎のようにきびきびし、バレエのように流麗と思えば鞭を打つように俊敏なアタックが決まりキューもよく見ていないと気づかないほど細かく正確無比。肘を伸ばして大きく腕を使ったうえに手首で棒の先の寸分の動きまで細かくコントロールして得たい音楽をくっきりと造形で隈どりするからオケも弾きやすいだろうし何度振っても同じ音楽が出てくるイメージだ。とにかく僕は往年の巨匠、ということはよれよれのお爺ちゃんの指揮をたくさん見てきて、どうしてあれで合うのか不思議というのが多かったがシュレキーテの精緻な動きは対極だ。ただ情報量の多いイメージほど緻密、神経質な音楽にはならず、顔の表情も豊かで生命力がありエネルギッシュなのは大変な個性である。時間も支配するが聴衆も支配する。2時間もお預けするのだからそのぐらいでないと困る。

何百回聴いたかというオケコン、もはや少々のことではなんとも思わないが各所に彼女なりの個性の刻印を見た。Mov3の神秘感を高めるppのつくり方も堂にいっている。確固としたやりたいものがある。それがない指揮者はただの芸人でもう聴く必要はないと思わせる。終楽章コーダは速めに入っていったんリタルダンドしてタメを作って巧みに素早く戻し(これはうまかった)、シンバルの後に減速なくア・テンポでそのまま走って決然と終わったのはユニークだが僕は高評価だ。大方の指揮者が野暮丸出しの大見えを切る最終ページのテンポの虚飾なし。バルトークはそんなもの求めてない。オーマンディのそれが正しい。実は体調がいまひとつで彼女がもし減速したらすぐ席を立って帰ろうと思っていたが、渾身の拍手を最後まで送ることとなった。

クラシック音楽にあまりなじみのない読者もおられようが、この人のような世界でもtoptopの才能に触れられる場として認識されたらどうだろう。

前稿で女性の社会進出への私見を明確に書いたが、偶然とはいえその直後にこれだ。実力ある者に男も女もないことをこれほど如実に味わった経験もそうはない。youtubeに幾つかあるインタビューを聴くに彼女は心底音楽を愛して楽しんで、持ち前の性格の明るさ(いい笑顔だ)で団員とハートでコミュニケーションが取れていることがわかる。音楽は理性だけでするものではないから、他人に音を出してもらう指揮者にとってそれは必須のことだ。僕の中でこわもてのおっさんの時代は完全に終わった。youtubeを全部見たが母国語はドイツ語のようでフランス語は聞けているが話すのはパスし、英語はうまい。彼女の欧州での活動の中心はオペラハウスだ。チューリヒでシュレーカーの「烙印を押された人々」、フランクフルトでプーランクの「カルメル会修道女の対話」と僕としては聞き捨てならぬものを振ってる。明らかに速球勝負の本格派である。期待したい。やはり読響でメシアン「アッシジの聖フランチェスコ」を振ったシルヴァン・カンブルランの切れ味ある棒も感服ものだったが、彼女も能力において少なくとも「見劣り」はせず、知性と熱と運動のバランスが取れてくれば大化けするだろう。

さきほど彼女のファースト・アルバムと思われるリトアニアの作曲家ジブオクレ・マルティナイティテ作「サウダージ」(左)のプローションビデオを見つけた。ちなみにシャミナードはフランスの女性作曲家だ。やがて “女性” を書く必要はない時代が来るが、現在は情報のひとつとしてマルティナイティテもそうであり、シュレキーテが意識している可能性はあることを特記する。(https://www.zibuokle.com/)

さきほど彼女のファースト・アルバムと思われるリトアニアの作曲家ジブオクレ・マルティナイティテ作「サウダージ」(左)のプローションビデオを見つけた。ちなみにシャミナードはフランスの女性作曲家だ。やがて “女性” を書く必要はない時代が来るが、現在は情報のひとつとしてマルティナイティテもそうであり、シュレキーテが意識している可能性はあることを特記する。(https://www.zibuokle.com/)

このビデオでマルティナイティテ氏が僕が昨日に上述したこととまったく同じ感想をシュレキーテの指揮について語っている。

もうひとつ、グラーツの地方オケとフンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」の重唱を練習してるビデオを見つけた。音楽って手造りのこういうもんだ。いいなあ。また日本きてください。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

反田恭平のラフマニノフ3番は大満足

2023 JUN 29 23:23:36 pm by 東 賢太郎

昨日はサントリーホールでこれを聴いた。ヘビー級のいいプログラムだ。ご馳走であっても体調や気分で歓迎しない時があるが、このところ仕事でやや鬱々としてるので望むところだ。ショパンコンクール2位の反田を聴くのはこれが初めてである。

第663回名曲シリーズ

指揮=アレクサンダー・ソディ

ピアノ=反田恭平

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30〈生誕150年記念〉

チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36

反田は良かった。3番にないと話にならない深くて強靭なタッチ、素早く動く重たい和音、高音の透明な輝き、エッジの立ったクリアなリズム、運指のアジリティ、正確さ、そしてラフマニノフらしい抒情。ぜんぶある。フレージングはルバートの谷を深く取って歌う。これも納得だ。ロシア正教会の大伽藍の如き巨魁なコンチェルトで、これがヴィルチュオーゾ風にうまく弾けるから他がどうのというたたき台にはまったく向いてない曲だが、どういうわけか僕はこれが飯より好きであり、身近でやっていればいつでも聴きたい。いちおう頑張って弾きましたと格闘しただけのピアノも何度もあって、それがどうあれその汗まみれのグッド・ファイターぶりにブラボーなんかが飛んでしまうというトライアスロンみたいな曲でもあるのだが、これは終楽章大団円に向けてオケと相俟ってじりじりエネルギーが増すくだりなどライブならではの格別の熱量をもらった。久々に聴いた大満足の3番だ。

指揮のソディは英国人。マンハイム国立劇場あたりが中心でまだ第一線のキャリアではないが、オペラから作っていくのは王道だ。チャイコ4番の第1楽章はンパーパの頭欠けリズムの嵐で実に前衛的。僕はシンセで作ったが大変な苦労をした。ソディの指揮棒を見ていたが流れの良さ重視だろうか。弾きやすいのかもしれないが、作曲家にとって悩ましく重たい楽章なのだからもう少し構造を掘り下げた解釈が欲しい(ゴツくて暗くなるので今時は流行らないのかな)。pizzだけのMov3もこれまた前衛的。終楽章コーダの当時の耳を裏切る和声連結の目も眩む乱舞も前衛的。そういうことにはあまり意を用いず、俊英による周知の名曲のスマートで若々しい熱演に徹して終わった感じだ。まあいい。曲が物凄いので、とにかくハイレベルな技量でリアライズさえしてくれれば誰もが満足。そういう意味で良い演奏会であった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー 交響曲第4番ヘ短調 作品36

2022 JUL 20 19:19:07 pm by 東 賢太郎

作曲家の心をその刹那に支配していた特別なムードというものは、時に塗り壁に封じ込められた霊気のようにスコアの奥に潜んでいて、演奏すると虚空に迷い出て繊細な聴き手の心に忍びこむことがある。そういう楽曲が幾つかあることを僕は知っている。

チャイコフスキーの4番はそのひとつだ。この曲の第1楽章は疑いなく彼の書いた最も狂気に満ちた恐るべき音楽であり、僕にとって意味深いもののひとつだ。4番を文字にすることを僕は自らに禁じてきた。理由がある。過日のこと、母を施設へ見舞に行って、気晴らしにとヘッドホンでこれをかけてあげたところ、冒頭のファンファーレにはっとして僕の目を見てうなずいたからだ。そのころ、母はすでに認知症で僕が誰かもわからなくなっていた。以来4番は軽々にさわれない気持ちになった。両親が亡くなり、失うものがなくなってその禁を解く時が来たことで本稿がある。

さらにもっと前の話(2008年)になるが、第1楽章をシンセサイザーで作ろうと試みたことがある。ところが展開部のある部分(後述)で弦の合奏が揃わない。低弦のパートを聴きながらだとVnが全然合わない。仕方なくスコアのVnパートを虫眼鏡で拡大・凝視して弾いた。シカゴ響で聴いてもそこは “カタストロフィー” なのだが、わずかでもズレるとカオスになってしまう。和声法も書法も極めて緻密であり、緻密であるがゆえに、この狂気の音符を書いた作曲家の精神状態は尋常でないと今でも思う。彼自身が “プログラム” とした「運命」が4番の陳腐で空疎なキャッチコピーと化し、文学的、情緒的な解説ばかりが施されるが、そんな皮相なものはこの曲の鑑賞には少しも助けにならない。誰も楽曲としての特異性を分析したり語ったりしないのはまことに不思議なことだ。

チャイコフスキーは結婚した時点で既に富豪の未亡人ナジェジダ・フォン・メックから資金援助の申し出を得ており、踏み切ったのは経済的事情より妻アントニーナの猛烈なアプローチに押し切られた側面が大きいと考える。しかし同棲生活は結果としてゲイである宿命を「直視」し「正対」することを余儀なくされたという意味で悲劇というより惨劇であり、モスクワ川で自殺を図るほどの精神的衰弱に追い込まれてしまうのである。そしてわずか2か月で事実上、離婚した。左の写真はすでにその破綻を予言しているように思えてならない。思いを遂げて得意げに微笑む妻、ぎこちなく腰かけてポーズをとるが、どこか落ち着きがなく借りてきた猫のようにいつでも逃げるという風情の夫。新婚旅行なのに妙にすきま風が吹いている。作曲の才に恵まれ前途は洋洋、モスクワ音楽院講師であり美男子でもあった男、普通であれば我が世の春を謳歌したであろう男盛りの37才が、これはない。つまり、彼はおそらく普通でなかったのである。

その後の彼にとってフォン・メック夫人の年金は大切だった。14年も一度も会わずに続いたことからプラトニックな恋愛関係と美化する人がいるが幼稚にすぎる。彼は女に興味ないのである。アントニーナはストーカーだった、ひどい目にあった、でも夫人は単なるファンだ。サービスを強要せずにお金をくれるなんて素敵じゃないか。音楽にはプログラムがあると信じこんているようだ。それならば運命の交響曲ということにして、そうなるように2~4楽章を加えてプレゼントしよう。あの交響詩は狂ってる、暗すぎる。あの時、あの女に俺は発狂していたんだ。悪夢から救い出してくれたあなた様のおかげで私は今こんなに輝いています。暗いあれを第1楽章にしてそんなフィナーレにしよう。満場の喝采も浴びるだろう。そうだ、プログラムはベートーベンの運命交響曲だ。

そうやって彼は明るい陽光の元、イタリアのヴェネチアで終楽章を完成した。着想していた交響詩のような楽曲は第1楽章になった。4番の誕生はそんなものだったのではないか(注)。それでアレを隠して生きていける、もう大丈夫だ。彼が生きるためにどうしても隠したかったもの。それは後に法律学校時代の同窓生に証拠を暴かれ、秘密裁判にかけられ、やむなく自死に追い込まれることになるゲイの性癖である。何の罪もない新婦アントニーナには気の毒なことだが性的嗜好の是否を外野が騒いでも仕方なく、僕は人間の尊厳以前に生死にも関わる重たい一例を見た気がしている。

(注)これは作曲家の弟子タネーエフの主張である

だが本稿の主題はLGBTではない。彼が1878年の書簡でメック夫人に4番の曲頭にいきなり現れるファンファーレの意味を指摘したこの証言である。

「私を幸福から遠ざけ、死に至らしめるほどの力ゆえに従うしかなく、空しく嘆くしかないもの」

これが現れる恐怖。死に至らしめるほどの力である性衝動は止むものではない。女性と同棲すればそれに従えない。2か月で耐えきれなくなり、満たす。その末路は、やがて明るみに出て社会からはじき出され、幸福はなく、嘆くだけのぼろぼろの人生が待っている。意識しないように懸命に逃げ、無視を決め込んできた宿命を結婚で思い知ってパニックとなり、とうとう自殺未遂を犯す。そして15年後にコレラ菌のいる水を故意に飲んで本当に死ぬのである。我々はチャイコフスキーの目も眩むような素晴らしい音楽を聴いて、そんな馬鹿なことがあるはずはないと思う。それは我々が健常者だからであり、同時に、歴史は天才を美化するバイアスを持つからだ。

第1楽章は彼が自殺未遂に追い込まれる精神衰弱の中で書かれた。衝動が襲いかかり、満たせぬそれに抗っているうちに、不意に、人事不省のパニックに陥る。でなければそんなことで人間は自殺しようなどと思わない。問題は「抗えぬ」「不意に」「人事不省」という所にあるのだ。襲ったものは違えども、ハイリゲンシュタットでのベートーベン、第1交響曲の酷評で奈落の底に落ちたラフマニノフも同様の症状に至ったと僕は想像している。なぜなら僕自身も閉所恐怖症で幾度もそれになり、社会生活の一部をギブアップしているからだ。

4番のスコアにそんなことは書いていない。それなりのオーケストラが譜面通り演奏すれば喝采を浴びる。カラヤンやオーマンディの傷ひとつない美演を聴いて満足しないリスナーはあまりいないだろうし、チャイコフスキーはそれで目論見どおりで満足だろう。音楽演奏の美学(aesthetics)を考えるにあたり、この4番ほどわからない楽曲を僕は知らない。作曲家の人生まで勘案すべきなのか、もしそうなら殺人を犯したジュズアルド作品はどうなのか、妻がピストル自殺を図った時に書いていたドビッシーの「海」はどうなのかということになるが、そうした事情が彼らのペンを微塵も動かした形跡はない。しかし、4番はそうではないのだ。

我々は、そう思ってこのファンファーレを聴く必要があるだろう。

タネーエフの解釈は冒頭のファンファーレが苛烈な鬼火のようなトランペットに移行し、ティンパニの鉄槌を食らうとやがて静まって弦にひっそりと現れる不気味なヘ短調の第1主題の在り方に正統性を与える。なんとも黄泉の国のように幽玄だ(蛇がうねるようなチェリビダッケ盤ー下記⑦ーをお聴きいただきたい)。暗闇の中で野火がふらふらと頭上を飛び交い、リズムがシンコペートして引っかっかり何が始まるのだろうという不安がつのる。この時期にこんな交響曲の第1主題がどこにあったろう?(ない。これは交響曲ではない)

第2小節の4,7拍目からの「タタータ」という “リズム細胞” はご記憶いただきたい。楽章を通して繰り返され、耳鳴りのようにそこかしこで響き、しばし忘れるが実は鳴っていることに気づく。8分の9拍子だが ♪ で数えると4+2+3にきこえるこのびっこをひいた不安定なリズムは楽章の通奏低音である。そして後に全開となって聴き手を脈動の迷宮にたたきこむのである。

クラリネットに現れる第2主題は短調であり、これも交響曲の伝統と乖離すると彼はメック夫人に書いている(評論家のようにだ。交響曲だったことにしてしまおうとする彼は、本能はネジが狂っていたが理性は極めて健常だった)。下の楽譜の6連符の部分、滝の水のようにラからミにすべり落ちる半音階下降音型は楽章のそこかしこに楽器を変えて現れる。ホルンの強奏による伴奏でのこれは印象的だ(第78小節)。

やがて長調になりティンパニを伴ったVnによる素朴な第3主題に引きつがれるが、木管の合いの手は第1主題の変形である。やがて主題が弦に移ると楽想はざわめき、Moderato con animaとなってクレッシェンドする。ロ長調のその部分の第1Vnパートを見よう。第1小節はお馴染みの「タタータ」だ。第2小節は ♪ が9つになり、2つ目から一つ置きにアクセントがつく。つまり小節の頭と強拍にズレをつくり聴衆の拍節感を狂わす「頭欠けトリック」がそっと仕掛けられる(後に壮大な迷宮を形成)。第3小節からのソーミードードレミファソ・・は拍節が合致した朗々たる節だが、4小節目が孕んでいるリズムは4+2+3である。通奏低音と書いたことを思い出していただきたい。

たったの4小節にこれだけのリズムの細工と彫琢を施す最高度の理性、知性を持った人と知るにつけ、本能のネジの狂い具合に目が行く人は減る。チャイコフスキーを理解するのは本当に難しい。

朗々たる節は4本のホルンのユニゾンで演奏会場を席巻するほど気持ちよく響き渡る。小節の強拍とメロディーの1拍目が一致した自然な節だからだ。ところがその伴奏は「タタータ」の頭が欠けた「ンタータ」でズレがあり、だんだんそっちが優勢になり、ついにティンパニがfff で「ンタータ」の最初の「タ」(2つ目の ♪)を思い切り叩くようになる(前述の「頭欠けトリック」)。譜面を見てないとそれが強拍と感じてしまい、何拍子かもわからなくなったところで、トランペットとティンパニが突然「ファンファーレ」をぶちこむ(第193小節)。迷宮に連れこまれた聴き手は強烈なパンチを食らうのである。

ここまでが巨大な提示部であり、Moderato con animaから展開部の様相を呈しているが、このファンファーレからが本来の展開部である。しばらく第1主題の亡霊が交互に木管と弦に浮遊する(この部分、熱病にうなされるみたいだ)。やがて第1、第2Vn によって、あたかも魂が天国を夢見ながらそこに登ろうともだえ苦しむような素晴らしいメロディーが奏でられる(ここにしか出ないのであえて「主題」とはしない。交響曲にこんなことはない)。

まったく唐突な出現ではっとする、情熱的なのに高貴でもある驚くべき楽想であるが、第4、第8小節に4+2+3リズムが内包されているのがお分かりだろうか。冒頭の和声はB♭(on a♭)だがメロディーはsus4であるe♭で始まり、ここを4分の3拍子と見れば(8分の9拍子だが)e♭は係留音で次のdに解決する。すなわち、和声的にも第2音が「ぬし」であるという「頭欠け構造」になっているのである。しかも、伴奏のobとclは「ンタータ」の頭欠け音型で、かつ、第5音のsus(係留音)であるg♭から入り第2の f で解決する。以下このメロディーはその法則で音高と音量を増しながら進行する。

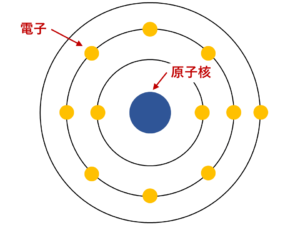

この夢遊病のように天国に登る感じは「リズムも和声も頭欠け」という、第1楽章全体を支配する「頭欠けトリック」の応用編というべき構造が我々の脳内に生み出している「像」である。両者に物理的関係はないが、おそらく、脳の同一の部位に作用する。それが僕一人でなく数多の人間に起こる不思議は大変に深遠で面白い。このことで僕は原子核を回る電子の構造と恒星を回る惑星の構造が似ている、銀河が密集して分布する構造(グレートウォール)とラットの脳内のニューロンネットワークの姿が似ているという興味深い事実を思い出さずにはいられない。その2つのペアは、視覚を通して我々の脳の、おそらく同じ部位に、似た「像」を結ぶのだ。このことは、突き詰めれば、チャイコフスキーの脳内で何が起きていたかを知ろうという試みになる。彼は天から降ってきた奇跡のような楽想をここに挿入したくなり、悲痛に恋い焦がれるような、胸がざわざわするみたいな長7度の和声をつけたくなった。「たくなった」というのは「衝動」であって、彼を悩ませ命を奪ってしまうほどの力だったあの性衝動と脳の中で起きている化学現象の本質は変わらないはずだ。ということは、つまり、そういう性癖がある人だったからこれが書けたのである。そういう人が、健常者の作った社会規範の中で楽しく飲み会でもして生きていたのだったらその方がよほど不思議であり、その辺を歩いている人が4番を書いてしまうほど1億年たってもあり得ない事なのだ。それがあってこの交響曲が残っているのだったら、それを楽しませてもらっている我々としては彼の性癖を見て見ぬふりをしたり隠してしまうのではなく、人間のサガとして直視して認めてあげ、それを含めてチャイコフスキーさんという人間に感謝するべきだと僕は心から思う。ちなみに僕をこうして作曲家の脳味噌に執着させ、書き残した作品をTestament(遺書であり聖書)として調査させるもの、これも、趣味でも職業でもない「衝動」だ。地球上のあらゆる人間の中で僕のそれが発動するのは科学者、哲学者、作曲家だけである(結果的に男だけだ)。しかし興味あるのは「彼」ではなく、神品である彼のTestamentであり、彼がどんな変態だろうが狂人だろうがまったくどうでもいい。だからモーツァルトの性癖(こっちは “ノーマル” だが)に目をふさぎ、純真で哀れな天才像を打ち立てようなどという大きく的外れな運動はソ連がスターリンの銅像を祭ったぐらいの人類史の汚点としか見えない。歴史に残った作曲家で、いい人ですぐ飲んでうちとけてカラオケに行けそうな人物は皆無だろう。そういう人はTestamentを残せないが、演奏家や評論家にはなれる。

この夢遊病のように天国に登る感じは「リズムも和声も頭欠け」という、第1楽章全体を支配する「頭欠けトリック」の応用編というべき構造が我々の脳内に生み出している「像」である。両者に物理的関係はないが、おそらく、脳の同一の部位に作用する。それが僕一人でなく数多の人間に起こる不思議は大変に深遠で面白い。このことで僕は原子核を回る電子の構造と恒星を回る惑星の構造が似ている、銀河が密集して分布する構造(グレートウォール)とラットの脳内のニューロンネットワークの姿が似ているという興味深い事実を思い出さずにはいられない。その2つのペアは、視覚を通して我々の脳の、おそらく同じ部位に、似た「像」を結ぶのだ。このことは、突き詰めれば、チャイコフスキーの脳内で何が起きていたかを知ろうという試みになる。彼は天から降ってきた奇跡のような楽想をここに挿入したくなり、悲痛に恋い焦がれるような、胸がざわざわするみたいな長7度の和声をつけたくなった。「たくなった」というのは「衝動」であって、彼を悩ませ命を奪ってしまうほどの力だったあの性衝動と脳の中で起きている化学現象の本質は変わらないはずだ。ということは、つまり、そういう性癖がある人だったからこれが書けたのである。そういう人が、健常者の作った社会規範の中で楽しく飲み会でもして生きていたのだったらその方がよほど不思議であり、その辺を歩いている人が4番を書いてしまうほど1億年たってもあり得ない事なのだ。それがあってこの交響曲が残っているのだったら、それを楽しませてもらっている我々としては彼の性癖を見て見ぬふりをしたり隠してしまうのではなく、人間のサガとして直視して認めてあげ、それを含めてチャイコフスキーさんという人間に感謝するべきだと僕は心から思う。ちなみに僕をこうして作曲家の脳味噌に執着させ、書き残した作品をTestament(遺書であり聖書)として調査させるもの、これも、趣味でも職業でもない「衝動」だ。地球上のあらゆる人間の中で僕のそれが発動するのは科学者、哲学者、作曲家だけである(結果的に男だけだ)。しかし興味あるのは「彼」ではなく、神品である彼のTestamentであり、彼がどんな変態だろうが狂人だろうがまったくどうでもいい。だからモーツァルトの性癖(こっちは “ノーマル” だが)に目をふさぎ、純真で哀れな天才像を打ち立てようなどという大きく的外れな運動はソ連がスターリンの銅像を祭ったぐらいの人類史の汚点としか見えない。歴史に残った作曲家で、いい人ですぐ飲んでうちとけてカラオケに行けそうな人物は皆無だろう。そういう人はTestamentを残せないが、演奏家や評論家にはなれる。

余談だが、レナード・バーンスタインはYoung People’s Concertでこの部分を取り上げている。さすが!真打!と叫ぶしかない。作曲家である彼も神の奇跡に気がついたのであり、音楽の素晴らしさとはこういうものだ、これを子供たちに伝えてあげなくてはと自ら宣教師の役を負ったのだ。こんなハイグレードな講義をさくっと聴けるアメリカの子供が良き聴衆に育つのは至極もっともだ。クラシックの聴衆はエンタメ空間では絶対に育たない。どんなにクラシックは怖くないですよ、親しみやすいですよとホルストの木星をお姉さんが歌って “ポップさ” を装っても、そもそもポップでないのだから本末転倒なのである。音大は音楽家を育てる学校であるが、いまの音楽界の趨勢、到底回復など見込めない日本国の経済状況からすると何校も潰れる危機がいずれやってくるだろう。お金を払って真剣に演奏を聴いてくれる人を増やすことがすべてを救う道だと理事さんたちは考えないのだろうか。本稿の読者のようにクラシックを知りたい人はたくさんいる。しかし我が国のクラシック文化の未来に僕は危機感を持っており、明治時代と同じノリでシューベルトの魔王を教えてる文科省検定の音楽の授業ではお先まっ暗である(ちなみに僕は中学時代の通信簿で音楽は2だ)。それを担っている音大にこそなんとか動いていただきたい。それには音楽の素晴らしさ、感動を一般の人に広く知ってもらうしかない。宣教師の役を負える優秀な教授がたくさんおられるし、何より目先の学校の収入にもなるのに、どうしてバーンスタイン流一般市民向け教養講座でも設けて聴衆を育てないのだろう。

このパッセージは再びファンファーレの襲来で断ち切られて束の間の幻想に終わる。そして忌まわしい運命はいよいよ僕がシンセで弾くのに悪戦苦闘した部分を呼び覚ます(楽譜2小節目から)。これだ(ああ思い出す、忌まわしい)。

ここから数小節、スコアは弦5部と木管だけになり、上掲の第1Vn声部、低弦+Fgの声部、木管(Fl+Ob+Cl)声部の3声で無調のように無機的となり、リズムは第1主題の変形に対して ♪9つが重なる。狂乱である。間にファンファーレが鳴って狂気が反復されることからも、運命の「死に至らしめるほどのパワー」に理性が打ちのめされ、ここをパニックのようにピアノで弾いているチャイコフスキーの姿が浮かぶ。やがて再度のファンファーレが襲いかかり、ティンパニが地獄の審判のような4+2+3リズムを fff で強打する。静まると第2、第3主題が再現、「頭欠けトリック」の迷宮、ファンファーレとほぼ提示部通り進み、Fl、Obにまったく新しい平和な気分のメロディーが登場し、これも新しい「タタータ」を素材とする行進曲のようなメロディーが現れ、激した弦に乗ってファンファーレが轟く。幻想交響曲のお化けより怖い。これを繰り返すと弦が fff のユニゾンのトレモロで第1主題を悲痛に歌い上げ、Allegro vivoのコーダになだれ込んで曲を閉じるのである。ああ疲れた。なんて重い音楽だろう。でもこれが人類の宝であることは疑いがない。

第2楽章は直前に完成したバレエ「白鳥の湖」のムードを色濃く持つ。美しいのは中間部のまた中間部、es のオスティナート・バスの変ホ長調のページで、第1楽章のバーンスタインが弾いた部分を連想させる。

第3楽章は最も早く完成しパリ万博で独立して演奏された。ピチカートだけの主部は異色で和声もファンタジーを感じさせる所はチャイコフスキーの面目躍如である。中間部は木管だけ、金管だけとオーケストレーションに凝っている。この楽章は2011年にシンセ録音した。

第4楽章はメック夫人の庇護を得て極めてoptimisticだ。雪崩のように音階を駆け降りる主題、歓喜に満ちたダンス主題、そして憂愁をおびたロシア民謡「In the Field Stood a Birch Tree」から成る。

降下主題は第1楽章第2主題の半音階降下にも見られるチャイコフスキーの嗜好で、悲愴交響曲第3楽章の行進曲(Tutti)の導入部にも見られる。この楽章で興奮したいから4番を聴く、4番が好きだという方も多かろうが、まったくの私見だが上記民謡の合いの手にシンバルをちゃんちゃんと田舎くさく鳴らす部分の垢ぬけなさは僕の耳には甚だ興ざめであり、あの衝撃の第1楽章を書いた同じ人が真面目に書いているとは信じ難く、百年の恋もさめる。ロシアの土俗性を宿す交響曲第2,3番のままで、4番時点ではチャイコフスキーは未だ西欧化を遂げていない(まあこれは21世紀人の都鄙感覚であり、曲の出来栄えとは関係ない話であるが)。民謡の引用は、大上段の交響曲にしてしまった手前からくるナショナリストの国民学派へのウケを考慮した自信のなさであり、メック夫人へのロシア人の絆の証し、大サービスでもあったと僕は考える。でも、そんなものはアートの価値には関係ないのだ。他人の気持ちやウケなど微塵も考えていない第1楽章と締めのこの楽章の救いようのないアンバランスは4番の最大の弱点である。チャイコフスキーもそう思ったのだろう、第1楽章のファンファーレが闖入して暗い緊張感が支配する場面を挿入したが、村祭りにひと雨パラついた程度のことであり、やおら歓喜主題がホルンで嬉し気に再現し、一気に欣喜雀躍、狂乱のエンディングになだれ込む。この部分の息もつかせぬ絶妙な和声変化は第1楽章に既に萌芽が見えるが、その個性と創意は見事というほかなく、唯一無二、空前絶後のチャイコフスキー・オリジナルワールドであり、チューバのパートを一緒に歌うのは僕に最大級の喜びを与えてくれるから最後は「やられた」と思う。この楽章も2011年に録音した。

4番の初演はニコライ・ルービンシュタインの指揮で1878年2月22日にモスクワで行われた。チャイコフスキーはフィレンツェに滞在しており断片的な情報をメック夫人から聞いただけだったが、後にタネーエフ、オーケストラ団員らから「うまく演奏はされた」という言葉を聞き、成功しなかったことを悟る。後に第5交響曲を初演した折にも数々の酷評があり、彼自身が同曲の評価に自信を失くすが、その折にメック夫人への手紙でこう書いている。「昨晩、私達の交響曲第4番を再検討してみました。何という差があることでしょうか。なんと立派によく書けていることでしょうか。これは大層悲しいことなのです」。このコメントは重要だ。メック夫人という触媒を得て書き連ねた音符は彼を鬱から回復させたが、精神錯乱の中で書いたのだからどうかと思っていた割によく書けていたことを後で知ったわけである。しかしその音符は初演のオーケストラが初見から読み起こして容易に弾けるようなものではない、うまく演奏されただけで立派なことだった。

総括しよう。ベートベンの「運命」は闇から光へとされるが、こちらは鬱(うつ)から躁(そう)へとした方が余程ふさわしいように思う。チャイコフスキーが心の内面を音楽に描写したのではなく、内面がそうだったからこういう音楽になってしまったという代物なのである。そのことはベートーベンなら「運命」ではなく「エロイカ」、そしてラフマニノフならばピアノ協奏曲第2番にも感じ取れる。人間が極度にdepressされて鬱状態に陥り、音楽を書くどころか自殺の淵に立っており、そこで何かの救いがあって脱出し、平常の精神に戻る勢いで書いたという意味で共通項のある曲だからだ。そこには人智では伺い知れぬ、いわば形而上的で神がかったエネルギーが漲っているが、それは注入されたのではなく作品内に “自生” しているのであり、作曲家がそう意図して書いたからではなく、そうだから彼は復活したというのである。我々がdepressしたとき、エロイカ、ラフPC2、そしてチャイコフスキー4番に救われるとすれば、理由があってのことなのだ。

おしまいに演奏について僕の所有する37種の音源からご参考まで(youtubeで聴けるものを優先。カッコ内はレーベルと録音年)。

(1)4番をあまりご存じない方(以下、寸評からお好みのものを)

➀ ムラヴィンスキー / レニングラードPO.(DG, 1960)

辛口大吟醸。オケ特上(AAA)。パワハラぎみ杜氏の支配力は今や絶滅種。

➁ オーマンディ / フィラデルフィアO. (CBS,1963)

キレある甘口。オケは➀に拮抗(AAA)。どこもスタンダードの表現こそ価値。

③ カラヤン / ベルリンPO. (EMI, 1971)

フルーティな吟醸。オケはAAA。舌に丸みある極上快感でスコアの棘を忘れる。

④ セル / ロンドンSO.(DECCA, 1962)

生酒。オケはAA(Mov4がAA-)。無用の遊びなく直球勝負。こういうスコア。

(2)中級者向け

⑤ ベーム / ロンドンSO. (DG, 1977)

重めの個性。オケはAA。杜氏はワインで実績。既存銘柄に飽きた人には一興。

⑥ 小澤征爾 / パリO. (EMI, 1970)

新人杜氏(当時)。オケA。キリっと辛口さわやか。筆者はこれで酒を覚えた。

⑦ チェリビダッケ / ミュンヘンPO. (EMI, 1993)

超まったり。オケAA。これが酒かの声あるほど個性的。初心者は避けること。

⑧ バーンスタイン / ニューヨークPO. (DG, 1989)

老舗謹製。オケAA。製作年に杜氏に会った。癖強い爺さんだった。個性満開。

⑨ フルトヴェングラー / ウィーンPO. (EMI, 1951)

古酒。オケA。香りは飛んでいるが意外感を楽しむ。これで酒覚えるのはなし。

⑩ スヴェトラーノフ / USSR国立SO. (Melodia, 1967)

郷土色あふれる地酒。オケA。アルコール度数は50度。効く。酒豪におすすめ。

(3)上級者向け

⑪ ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウO. (Philips, 1978)

純米大吟醸中汲み。オケAAA。この極上の気品とコクは子供には分からない。

⑫ ルドルフ・アルベルト / パリ・チェント・ソリO. (不明, 1970)

無名の蔵出し。オケAA。キレ、コク、ノドごし最高。人に教えたくない秘酒。

⑬ 芸大の学生さん(タエーネフ編、ピアノ4連弾版第1楽章)

和音の違う部分、リズム甘い部分あるが、演奏はお見事である。

⑭ コンスタンティン・シルヴェストリ / フィルハーモニアO. (EMI, 1957)

いきなり唖然!なんだこれは?と頭が錯綜したのがずいぶん前の初聴のときだ。はっきり覚えている。しかしこれは深謀遠慮なのだ。実に鋭い。原典に根拠があるのかもしれないが、あろうがなかろうがファンファーレは奇天烈で、出るたびに吐き気をもよおす方がチャイコフスキーの作曲意図に合致するのである。だから僕の音楽美学にも完璧に合致し、全面的大賛成である。終楽章の耐え難いシンバルは実に控えめで趣味も良し。スコアを熟考の末にオケに厳しいムチが入っていることがフレージングの隅々まで感じられ、全曲に渡って馬なりに鳴る音符なし。シルヴェストリ恐るべし!上級者の方は発売当初に物議を醸して著名な本盤を経験済みだろうが、これを機にぜひもう一度耳を凝らして聴いていただきたい。本稿の私見にご賛同いただけるかもしれない。初心者はやめた方がいい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

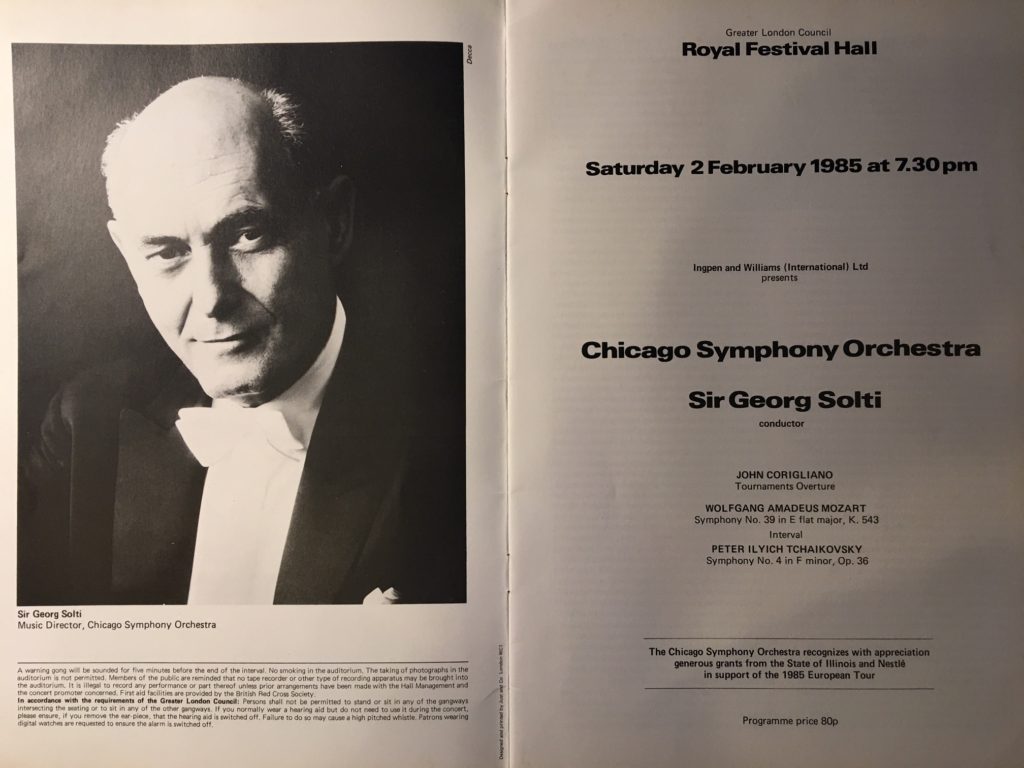

僕が聴いた名演奏家たち(ゲオルグ・ショルティ)

2020 SEP 3 20:20:28 pm by 東 賢太郎

ショルティの演奏会にはヨーロッパで何度か遭遇した。残された膨大な録音でどなたもおなじみだろうが、彼の指揮の特徴を一言で述べるなら明晰かつエネルギッシュであろう。細部までのクラリティ(見通しの良さ)と、強靭な推進力、音量を伴った動的なパワーというものは案外と両立しにくい。現に両者の合体をショルティほどに高度なレベルで達成し持ち味とした指揮者をほかに挙げよと言われると答えに窮するしかない。

海外に出て行って度肝を抜かれたのは、何度も書いたフィラデルフィア管弦楽団だ。何に驚いたかって、一にも二にも音量だ。アカデミー・オブ・ミュージックでユージン・オーマンディが振った「展覧会の絵」の終曲の、シャンデリアが落ちるんじゃないかという壮絶な大音響。あれは音楽を全く知らない人をも圧倒する原初的衝撃に違いない。感動という感覚的、美学的な次元ではなく、初めてニューヨークへ行った人がエンパイアステートビルを見上げて絶句する、あのあっけらかんとした驚きによほど近い。とにかく音がこんなにデカいものなのだというのが僕のオーケストラ原体験だった。

その洗礼を2年受けて僕はそのままヨーロッパに渡り、シカゴ響を率いてロンドンにやって来たショルティのチャイコフスキー4番を体験したわけだ。聴いたという言葉は当たらない。体験だ。この音響の凄まじさはフィラデルフィアの洗礼を覆す衝撃であり、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールは興奮のるつぼと化し、演奏会は伝説となり商業用ビデオとなった。

こういうものを知ってしまうと、日本のオーケストラは巨木の森でなく箱庭にしか思えない。上手下手の領域ではなく、動物種の違いというか、肉体的に別物のところに日本のクラシック音楽は存立していて、それはそれで繊細な良さは認めるのだがもうどうしようもないある種の障壁を感じる。

音楽の演奏は息を吹き込んだり弓で擦ったり撥で叩いたりという肉体の作業である。それを聴いて愛でる方にも、肉体に対する嗜好というか、ダビデ像やミロのビーナスに見て取れる好みの特性がある。そういうものは民族性(racial characteristic)なのであって、ヨーロッパ人の自己中心的な目線からは race(人種)とは白人以外を区別して論じる概念で、自分たちは対象でない。だから民族性という言葉も白人の中の区分けでしか使わないが、我々東洋人から見ればマッチョや長身の金髪好みは民族性以外の何物でもないわけだ。

クラシック音楽においてはヨーロッパの民族性が本流という事になるのは仕方ない。我々日本人にとってはまぎれもなく異民族の風俗であり、セックスに対する考え方が日本人とドイツ人で天と地ぐらい違うような、深く民族の奥底に根ざした何物かの投影だと考えるしかない性質のものだ。そういうことを知る機会は日本にいてはなかなかないし、むしろ封印して音楽に国境はないと割り切ってしまう姿勢が市民権を得るのは良いことだとは思う。しかし、単なる一聴衆であり、それを消費するだけの存在である僕には楽しくない。能狂言、歌舞伎の役者にマッチョ、金髪の白人が進出して日本の古典芸能がグローバルになったと喜ぶ一員にはなれそうもない。

チャイコフスキーが4番の終楽章で、イノセントな民謡主題をくり返しくり返し紡ぎながら狂乱の気配を増幅してゆき、ついに爆発的な熱狂になだれ込むコーダをどんな気持ちで書いたかは知らないが、あの終結に巨大な音響こそ効果的なのは疑いもない。それは能の土蜘蛛が糸を投げる場面で派手の中に背筋の凍る不気味さを秘めることを求めているのと同じ意味で、作曲家がスコアに込めた “民族的欲求” の投影である。ショルティはそういう性質のスコアで無敵だ。彼がマーラー解釈で一世を風靡したのは同じユダヤ民族だったということもあるかもしれないが、明晰かつエネルギッシュである彼の芸風のなせる業である方が大きい。チャイコフスキー4番は第1楽章にメッセージの勘所がある作品で、彼のLGBT的特性が最も高次の芸術として結晶化した例だ。ショルティは得意でなく、同じ性癖であるバーンスタインがうまくリアライズしている。

マーラーを苦手とする僕が、唯一マーラーで唸り、打ちのめされた演奏会があった。1997年7月12日にショルティがチューリヒ音楽祭にやってきてチューリヒ・トーンハレで同名の管弦楽団を指揮した第5交響曲である。

これは同年9月5日に世を去ったショルティの最後の演奏会の一つとなった。ラストコンサートというと僕はカラヤンとヨッフムのも遭遇しているが、その二人はそれが最後だろうと聴衆の誰もが暗黙に了解するオケージョンであり、音楽の内容はどちらも老いを微塵も感知させなかったが、舞台での姿はもうこれが見納めだろう、本当にお疲れ様というものだった。しかし、ショルティ翁の最後の姿はというと、今も脳裏に焼き付いているが、1985年に颯爽とチャイコフスキーを振ったあの時と何ら変わりはないものだったのは驚くべきことだ。彼は最後までエネルギッシュな男だった。マーラー5番は思い出がある。84年にロンドンに赴任して、 ニューメディアとして鳴り物入りで出てきたコンパクト・ディスクなるものを聴いてみたく、まずDenonのプレーヤーを買った。10万円かそこらの安物だ。ディスクの方は新品が確か15ポンドぐらい、当時のレートで4千円近くもしたが、音が良い、永久にきけるという宣伝文句に洗脳されていて(どっちもウソだった)、いつも週末にチャイナタウンで中華を食べてから寄っていたソーホーの北側、チェアリング・クロスでレ・ミゼラブルがずっとかかっていた芝居小屋の対面にあったレコード屋で中古を見つけて飛びついた。それがたまたま、ショルティ/シカゴ響のマーラー5番だったのだ。まさかそれをチューリヒで聴いて大ショルティを天国に見送るなんて、お釈迦様でも知らなかった。

ニューメディアとして鳴り物入りで出てきたコンパクト・ディスクなるものを聴いてみたく、まずDenonのプレーヤーを買った。10万円かそこらの安物だ。ディスクの方は新品が確か15ポンドぐらい、当時のレートで4千円近くもしたが、音が良い、永久にきけるという宣伝文句に洗脳されていて(どっちもウソだった)、いつも週末にチャイナタウンで中華を食べてから寄っていたソーホーの北側、チェアリング・クロスでレ・ミゼラブルがずっとかかっていた芝居小屋の対面にあったレコード屋で中古を見つけて飛びついた。それがたまたま、ショルティ/シカゴ響のマーラー5番だったのだ。まさかそれをチューリヒで聴いて大ショルティを天国に見送るなんて、お釈迦様でも知らなかった。

これがDeccaが録音してくれた、その演奏会の音だ。録音も素晴らしいので、ぜひ、CDをオーディオ装置で聴いていただきたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第1番ニ長調 作品11

2020 AUG 13 22:22:55 pm by 東 賢太郎

僕にとってチャイコフスキーというと、「アンダンテ・カンタービレ」だった時期が長くある。親父が所有していた名曲集みたいなSPレコードにこれが入っていて、生まれた家で四六時中鳴っていたらしく、物心ついた頃にはメロディーを知っていた(名前が弦楽四重奏曲第1番第2楽章の標題から来たと知ったのはずっとあとだったが)。ほとんどの方がどこかで聞きおぼえがあるだろう、お聴きいただきたい。

有名な主旋律は、妹のアレクサンドラの嫁ぎ先であるウクライナのカメンカで大工(左官)が歌っていた民謡とされている(第5,6小節にヴォルガの舟歌の一部もきこえる)。

このピアノ譜を弾くと、指が(♭はひとつ少ないが)どことなくシューマンのトロイメライを思い出す。曲想だって「夢」であっておかしくない。チャイコフスキー31才、田舎の民謡に素敵な和声を配してロマンティックに洗練させる腕前には感嘆するしかない。

当時のロシアでは音楽家は教師か歌劇場の団員になるしかなく、地位や所得は農民並みだった。そこで両親が名門ザンクトペテルブルグ法科学校に入れたのもシューマンとまったく同じだが、違うのは彼はしっかり勉強して法務省の官僚になったことだ。その職が楽しかったら我々は悲愴やくるみ割り人形を聴けなかったことになる。

弦楽四重奏曲第1番ニ長調作品11はそうならなくてよかった作品のひとつと僕は思っているが、世間の評価はアンダンテ・カンタービレを除けばそうでもない。本稿をどうしても書く必要がそこにあった。代表作とは言わないが全4楽章とてもチャーミングで初心者もわかりやすく、どなたでもメロディーがすぐ覚えられるし、まちがいなくその価値はある。

これは僕のLPだが、往年の評価が高かったスメタナ四重奏団の演奏だ。ぜひくりかえして覚えてしまっていただきたい、きっと一生の友となるから。

ここからはご興味ある方に。

Mov1の第2主題

この情感はシューベルト的だ。例えば弦楽四重奏曲第12番《四重奏断章》 ハ短調D.703の、途中で破棄してしまったMov2をお聴きいただきたい。

なぜシューベルトはこんな素晴らしい作品を投げ出してしまったのか?未完成交響曲と並ぶ謎だ。ちなみにこの曲は死後42年の1870年にライプツィヒで出版され、チャイコフスキーがSQ1番Op11を完成したのは1871年である。ジャンル最初の作曲にあたって、もし彼が出版を知っていれば見たくなったのは自然ではないか。

Mov3(スケルツォ)を聴くと、僕はいつもモーツァルトの弦楽四重奏曲第15番ニ短調K.421のMov3を思い出している。旋律はちがうが3拍子でこの悲壮感、緊張感を引き継いでいるように思う。

Mov4ではVaの憂愁を帯びた主題に続く部分とコーダでモーツァルト「魔笛」(序曲)の和音連結(b-h-c-a)が全開となる。チャイコフスキーはモーツァルティアーデを書いたほど彼を熱愛していた。

かようにSQ1番にはドイツ先人の作品研究のエッセンスが込められており、反西欧、反アカデミズムだったロシア五人組とチャイコフスキーが距離を置いていたことへの「物証」となっている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

無観客のケンぺ指揮チャイコフスキー5番

2020 MAY 26 11:11:35 am by 東 賢太郎

この演奏は一度ブログにしてます(ケンペのチャイコフスキー5番)。同じCDを扱うのは、先日聴きなおしてさらに思うところがあったからです。

これをFM放送できいたのは45年も前ですが、第4楽章のティンパニを強打した頑強な骨組みの音楽に魅入られ、一音も逃すまいとスピーカーににじり寄って聴いたのです。その場面を、ティンパニは右チャンネルから聴こえていたことを含めてはっきりと覚えていて、勿論、その日のその前後の記憶などまったくないのですから余程の衝撃だったのでしょう。

それまでもっぱら聴いていたオーマンディー(CBS)のレコードはいま聴いても素晴らしいもので後に同曲の実演も接したのですが、あれはアメリカの音、こっちがドイツの音と、非常にプリミティブではありましたが、僕の中に仕分けの箱ができたという意味で自分史の重大事件でした。前稿は2013~4年、会社の存続が大変な時期でそこで偶然うまくいったから今がありますが、精神史として読み返すと痛々しくもあります。

さてFMで衝撃を受けて忘れられなかったケンぺの5番ですが、放送録音らしく正規盤が見つかりませんでした。仕方なく翌年にEMIの正規録音であるBPO盤を買いましたがどうも熱量が足りず、悪くはない(1つ星を付けてる)のですがどうしてもそれが忘れられずにいました。以来ずっと海賊盤を探し続けていて、ついに2002年に石丸電気でそれと思われるCDを発見した喜びがひとしおだったのはご想像いただけるでしょうか。これです。

今回、6年前執筆時よりは僕の精神も安定しているのでしょう、感慨を新たにしました。なんてドイツドイツしてるんだろう!これをアップしたらすぐ外国の方が「(この演奏を)ソ連のオケと思ってました」とコメントをくれましたが、自分も前稿でナチスの行進もかくやと書いております。さように両端楽章で主題を威風堂々奏するところ、トランペットの鳴り具合とティンパニの迫力はそれがチャイコフスキーの書いた最も「自己肯定的」な音楽であることを知覚させます。ロマンと陶酔でムード音楽のようにあっけらかんとした快楽主義の5番が横溢する中で、ケンぺの解釈は強烈な存在感を主張します。

後に彼はこの曲に否定的な評価をして見せるようになりましたが、4番で分裂症的になり、5番で立ち直り、6番で破綻した。各々に白鳥の湖、眠れる森の美女、くるみ割り人形が呼応している様は彼の精神史そのものです。否定的だったのは「実は俺は立ち直っていない、ふりだけだ」という自己嫌悪の現れだったように思います。私見ではチャイコフスキーにはドッペルゲンガーの側面があると考えています。その段に至った彼はケンぺの演奏を嫌ったかもしれませんが、書いたスコアは雄弁にこの解釈(男性的なもの)を志向しており、だから否定的姿勢をとるしかなかった。分裂的なのです。

それをカムフラージュするロマンへの逃避(女性的なもの)は同じく精神を病んだラフマニノフが踏襲しましたが、近年の演奏家の両者の楽曲解釈はというと、大衆の口にあう後者をリッチに描きエンディングで男性性を復帰させて盛り上げるという安直なポピュリズムの横行で、そちらに寄るならポップスでよしと若者はクラシックからますます遠ざかることを危惧するしかありません。ケンぺを絶対視するわけではありませんが、かくも剛直に自己のイズムを貫徹させる指揮者は本当に絶滅危惧種になりました。後述しますが、指揮者が絶対君主たりえない時代のリーダーシップの在り方の問題と同根でありましょう。ケンぺは僕が渡欧して接した歴史的演奏家たちのぎりぎりひと世代前であり残念でした。

Mov2のホルン・ソロの、レガートのない垢ぬけなさは録音当時世界を席巻していたカラヤンを否定してかかるが如しで、ケンぺの気骨を感じます。この委細妥協せぬ圧巻のユニークさは、それを聴いていただきたくてアップしたレオポルド・ルートヴィヒのくるみ割り人形組曲(同じオケ、66年録音)に匹敵するもので、こっちのホルンもとてもチャイコフスキーとは思えません。これです。

ケンぺ盤にあらためて発見するのは音色だけではありません。オケの内部を聴くと第2楽章はテンポが曲想ごとに動くのがスリリングでさえあります。ラフマニノフがP協2番の緩徐楽章に取り入れた出だしの弦合奏は森のように暗く深く、その陰鬱が支配しているのですが木管が明滅する第2主題は水の流れのようで木霊が飛び交うよう。爆発に至るエネルギーの溜めが大きく、リタルダンドして頂点でティンパニの一撃を伴ってバーンと行く様はクラシック音楽がカタルシスを解消し人を感動させる摂理の奥儀を見せてくれます。

意外にアンサンブルが乱れるところもあります。VnよりVc、Cbが微妙に先走って低弦が自発的な衝動で速めたように聴こえ、メロディーは何事もなかったように即座に反応してそっちに揃うわけですが、棒が許容した自発性にVnがついていかなかったのか弦楽合奏の中でこういうことはあまり遭遇したことがありません。第2楽章の全体としてのテンポの流動性はケンぺの指示に相違ないでしょうが、セクションのドライブに委ねる遊びがあって、それが奏者の共感するテンポへの自発性を誘発したかもしれません。何が理由かは知る由もなしですが、この演奏の内的なパッションは稀有なものです。それを呼び覚ましたのはこういう部分かもしれないとこの楽章をヘッドホンで聴きましたが、指揮者の棒がどちらだったのか興味ある瞬間でした。

ただ、そういう乱れはスタジオ録音では修正されますからこれはライブです。しかし客席の気配がない。想像になりますがゲネプロ(本番直前のいわば「無観客試合」)ではないでしょうか。にもかかわらず「低弦の自発的な衝動」のようなものが楽員のそこかしこにみなぎっている感じが生々しく伝わってくるのはライブであれ正規録音であれ極めて稀です。フィラデルフィア管の定期が大雪でほぼ無観客でやったチャイコフスキー4番の快演はそれに近いものでしたが(クラシック徒然草-ファイラデルフィアO.のチャイコフスキー4番-)、指揮者(ムーティ)も楽員も、交通手段が途絶えるなか万難を排して会場に来てくれた少数の客をエンターテインしようという気迫と集中力が観ていてわかるほどで、天下のフィラデルフィア管弦楽団が本気で燃えた一期一会の名演を生んだわけで、人間ドラマとしての演奏行為とは実に奥が深く面白いものです。

さように演奏者の自発性というのは大事です。その有無でコンサートの印象は大きく変わります。ウィーン・フィルが地元の作品をやる場合にそれを感じることが多くありますが、しかしこのオケが常時そうかというと否で、違う姿を何度も見て幻滅もしています。プロとして恥ずかしくない演奏を常にくりひろげてはくれますが、一次元ちがう「燃えた」演奏が極めて稀にあることを知ってしまうともうそれだけでは満足できない。人生、なかなか難儀なものです。

百人の人間の集団がリーダーに心服してついてくるか否かという深遠な問いについてここでは述べませんが、僕は経験的にそれにあまり肯定的ではなく、選挙にせよアンケート調査にせよ企業経営にせよ全会一致は疑念を持たれるほど異例でありましょう。プロの楽団は指揮者への心服の有無に何ら関わらず一定水準の演奏を仕上げられる実力があるから「プロ」なのであって、心服したアマチュアの演奏会の方が感動的という経験も何度かございます。今回聴きなおしたケンぺの5番はそれがプロの高い技術で提示されたものという印象であり、20才でたまたまラジオでこれを聴けたことは幸運でした。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー バレエ「眠れる森の美女」

2019 NOV 25 21:21:25 pm by 東 賢太郎

どうも若い頃はバレエの舞台が苦手で、ニューヨーク、ロンドンでストラヴィンスキー、ラヴェル、ショスタコーヴィチ、プロコフィエフを観たはずだが、春の祭典とダフニスで踊り子の靴音がうるさいと思った以外はあんまり覚えていない。チャイコフスキーとなるとさらに苦手感が強く、マインツとヴィースバーデンで白鳥とくるみ割りを観に行ったが、これは娘たちのためだった。

ところが、2010年にロンドンのコヴェントガーデンで観たボリショイ・バレエ団の白鳥の湖が絶品であった。何がかというと、舞台だ。僕はモーツァルトが言うように、音楽が舞台のしもべになるべきでないと思っている人間だ。しかしあの時は踊りがあまりに美しくて音楽はBGMになってしまっており、そういうこともあるのだと感服したものだ。

まずチャイコフスキーについて書こう。若い頃は彼の交響曲に熱狂しており、特に4-6番は完全記憶して4番の第1楽章と6番は全曲をシンセでMIDI録音しており6番終楽章はピアノで弾くのが好きだ。しかし、このところもう数年はどれも聴いても弾いてもいない。飽きたのかといわれれば、そうかもしれない。彼の音楽は確かに楽しいしよくできているのだが、このトシになるとやや底が浅く、エロイカやモーツァルト39番に飽きるということはないだろうがチャイコフスキーはそうでもないということを残念ながら否定できないかなと思う。

ホ長調が基調である「眠れる・・・」は同じ調性で書かれた交響曲第5番と近親関係にある。第2幕の第15番Pas d’Actionのチェロのソロの旋律は、誰の耳にも明らかなほど、交響曲第5番第2楽章のこの主題と瓜二つだ。

第1幕第6番の「ワルツ」はどこで聞いたのかずいぶん小さい時分から知っていて、これと白鳥の有名な「情景」が僕にとって長いことチャイコフスキーの代名詞だった。

この曲のイントロは実にゴージャスだ。うわ、どんな素敵なことが始まるんだろう!?と子供心が湧き立ったし、いまでもわくわく感がすごい。チャイコフスキーはモーツァルティアーナという曲を書いたほどモーツァルトを敬愛したが、冒頭のドーソラシドーソラシドーはジュピターの冒頭である。彼はオスティナートバスの名手でありfのバスに和音が変転する素晴らしい高揚感、ワルツは揺りかごのように体を波うたせるゴキゲンなメロディであって、それでいてとめどもなく高貴という名品中の名品だ。こういう物を書いたからチャイコフスキーは人の心をつかんだのである。

3大バレエで舞台に接していないのは「眠れる・・」だったが、今回、ミハイロフスキー劇場バレエ(旧レニングラード国立バレエ)の公演を観てとても満足した。というのもひとえにオーロラ姫のアンジェリーナ・ヴォロンツォーワに圧倒されてしまったからだ。ひとことでいうなら、我々とおなじ人間の肢体とは思えない。人体のバランスに八頭身以外に美の黄金律のような数値があるのかどうか知らないが、実は微細なスペックがあって彼女はそれを満たしているのだとでも説明されないと釈然としない性質の美しさだ。僕にバレエダンサーを論じる知識は皆無だから妙なことを書いているならご容赦をお願いしたいが、彼女を観ながら7年前の宮川町の「京おどり」で舞妓、芸妓の美しさに心奪われたのを思い出していた。

3大バレエで舞台に接していないのは「眠れる・・」だったが、今回、ミハイロフスキー劇場バレエ(旧レニングラード国立バレエ)の公演を観てとても満足した。というのもひとえにオーロラ姫のアンジェリーナ・ヴォロンツォーワに圧倒されてしまったからだ。ひとことでいうなら、我々とおなじ人間の肢体とは思えない。人体のバランスに八頭身以外に美の黄金律のような数値があるのかどうか知らないが、実は微細なスペックがあって彼女はそれを満たしているのだとでも説明されないと釈然としない性質の美しさだ。僕にバレエダンサーを論じる知識は皆無だから妙なことを書いているならご容赦をお願いしたいが、彼女を観ながら7年前の宮川町の「京おどり」で舞妓、芸妓の美しさに心奪われたのを思い出していた。

あの時は日本女性にいかに和服が似合うかを思い知った。そのノリでロシア女性にはバレエのコスチュームだろうと思えてしまうが、思えば肌の露出度において両者の差は決定的であって文化の違いをまざまざと示している。和服は大きな動作を想定しておらず、日本の女性らしさとは慎ましやかさといって過言でないだろう。かたやバレエ着は足を高く上げようがコマみたいにくるくる回ろうが自由自在で、もちろん女らしさは担保されているのだが、アクロバティックな側面から見るなら女が男のように舞うことも可能で、動作においてはジェンダーレスであると思う。

ところが、ヴォロンツォーワの小さな動作という話になると、つま先から指の先のちょっとした微細な表情にいたるすべてのモーションがオーラを発してあたりの空気を支配している。間違っていたら修正するが、ほぼ同様のものが日舞にもあったように記憶しているからややこしい。国境や人種を超えた普遍的な女性の美しい所作があると解するべきなのだろうが、それを凝集してエッセンスを抽出するには、想像するに、振付師の高度なセンスと踊り手のすさまじい訓練が必要なのだろう。しかし、あまり知られてはいないが舞妓もそういうことをやっている。大きな動きこそないが、たおやかで細かな動きにおいてはバレエと似たものがあるのではないか。

日本の話だが、ある和室でお点前を頂戴した時に、畳に順番に茶碗を置いて客人に次々と手をついて一礼を下さる奥様の手をなんとなく眺めていた。一礼といっても簡略化したほんの一瞬の儀礼のようである。両手をそろえてお辞儀して手首を直角に折るだけ、まさにそれだけのことなのだが、これがどういうわけか得もいえず優美である。なんだろうと思い、そこでもっと観察していると、彼女は実はお辞儀はあんまりしていない。手の角度と表情で、そう思わされてしまっているだけなのだ。客人の目線が供された茶碗に注がれている前提での一種のトリックかと思った。ところがそう思ってさらに観察を続けると、もっと驚いたことに、それはトリックであるという企図まで見られることを前提として、全体の動きが究極の高みにまで完成されたひとつの美しい様式のように思えてきた。

茶道の心得は皆無であるから調べてみた。

あれはこの写真に近かった気がするので裏千家の「行」のお辞儀だったと推測するが、まったく自信はない。しかし、もしそうだとすると、「手首が直角」と見えたのは「背筋を伸ばして上体を前にかがめ、手の指の第二関節から先が畳に付くまで下げます」というコンプリートしたもので、つまり手抜きのお辞儀と思ったのは田舎者の失礼千万だったのであって、全部でひとくくりとして感謝、敬意を表すということになっているシンボリックな「アイコン」であったのだ。

あれはこの写真に近かった気がするので裏千家の「行」のお辞儀だったと推測するが、まったく自信はない。しかし、もしそうだとすると、「手首が直角」と見えたのは「背筋を伸ばして上体を前にかがめ、手の指の第二関節から先が畳に付くまで下げます」というコンプリートしたもので、つまり手抜きのお辞儀と思ったのは田舎者の失礼千万だったのであって、全部でひとくくりとして感謝、敬意を表すということになっているシンボリックな「アイコン」であったのだ。

お辞儀といえば、先日の天皇陛下の即位を祝う饗宴の儀で、デンマークの皇太子妃が雅子皇后にされたコーテシー(courtesy)が話題になっていた。この動作も「お姫様お辞儀」として一種のアイコンになっている。オペラやバレエの宮廷場面でよく見かけるが、その簡略式なのかどうか、英国時代、ブラックタイのセレモニーやパーティで女性がほんの少し腰を低くして挨拶してくれるのは心地よいものだった。上流の女性はこの膝折りが歩くみたいにできるようだが、自然でないとサマにならないのだろう。それはお茶をたててくださった奥様の手のお辞儀に通じるというか、いや、あのいとも自然で手慣れた優美さは非常に似かよった印象がある。むしろ大和撫子こそあのコーテシーポーズが可愛らしくて似合うかなと思うから、日本の女性の皆さんはぜひマスターされるといい。チャイコフスキーからずいぶん遠い所に来てしまったが、畢竟、美しい所作というものに国境もジェンダーもない。また京都に行きたくなった。

お辞儀といえば、先日の天皇陛下の即位を祝う饗宴の儀で、デンマークの皇太子妃が雅子皇后にされたコーテシー(courtesy)が話題になっていた。この動作も「お姫様お辞儀」として一種のアイコンになっている。オペラやバレエの宮廷場面でよく見かけるが、その簡略式なのかどうか、英国時代、ブラックタイのセレモニーやパーティで女性がほんの少し腰を低くして挨拶してくれるのは心地よいものだった。上流の女性はこの膝折りが歩くみたいにできるようだが、自然でないとサマにならないのだろう。それはお茶をたててくださった奥様の手のお辞儀に通じるというか、いや、あのいとも自然で手慣れた優美さは非常に似かよった印象がある。むしろ大和撫子こそあのコーテシーポーズが可愛らしくて似合うかなと思うから、日本の女性の皆さんはぜひマスターされるといい。チャイコフスキーからずいぶん遠い所に来てしまったが、畢竟、美しい所作というものに国境もジェンダーもない。また京都に行きたくなった。

ところで、この曲を通して音だけ聴こうという試みは何度もやったことはなく、今後もやろうとは思わないが、もしどうしても何か一つということになればアンタール・ドラティがアムステルダム・コンセルトヘボウ管を指揮したPhilips録音になるだろう。なにせこのオーケストラをこのホールの音響で2時間も聴けるのはそれだけで耳の御馳走だから。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。