クラシック徒然草《ドビッシー演奏進化論》

2023 JUL 17 1:01:27 am by 東 賢太郎

ベロフの前奏曲集にがっくりきて僕のドビッシー鑑賞は頓挫した。79年には就職、82年に結婚、留学とてんやわんやで、84年にロンドンに赴任するまで進展はない。大英帝国の都には圧倒された。フィラデルフィアも160万都市だったがそこに立つと “おのぼりさん” だ。クラシック・コンサート環境も別世界の豊穣ぶりで、何を聴こうか頭がくらくらしていた。待てば海路の日和ありとはこのことだ。翌年(85年5月28日)にバービカン・ホールでミケランジェリがドビッシー前奏曲第2巻を弾いた《僕が聴いた名演奏家たち(アルトゥーロ・ミケランジェリ)》。衝撃だった。ここから僕のドビッシー遍歴は再開する。録音が出るのを待ったが、満を持したのだろうか発売はその3年後、1988年のことだった。

ミケランジェリの前奏曲集第2巻

ミケランジェリはドイツ・グラモフォン(DG)のアーティストだった。第1巻はアナログ録音だがこちらはデジタルで、CDなるフォーマットの音はオケはいまひとつだがピアノ、特にデジタルはいい。解釈の好き好きはあろうが、このクラスのピアニストのセッション録音はそれ自体がいわば作品であり、役者のブロマイドのようなものだ。こういうものが産みだされ、聴き手は熱く反応していた。なんて楽しい時代だったのだろう。それはとうに去り、演奏を大上段から評論するレコ芸のような場も消えてしまった。

イタリア人ピアニストのフランス物をドイツ企業が録音した。面白い。欧州連合(EU)の英米(EMI、CBS)への反撃に見えた。いま僕は「ドビッシー演奏進化論」を大上段から論じようとしているが、その切り口は普通の音楽論ではない。クラシックは同じ曲を演奏するので演奏スタイルの変容は大事なポイントで、僕はそれを「録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰、それを反映した演奏家・作曲家の音楽美学の変容」と理解している。

ちょっとややこしい話で恐縮だが、これはカール・マルクスが、

政治的法律的上部構造は、生産関係を中心とする経済のあり方(土台=下部構造)に規定される

とした唯物史観をモデルにした私見だ。音楽の演奏というものは19世紀までは家庭や貴族の屋敷やコミュニティのなかだけで行われたが、20世紀にレコードというメディアが発明されたことで拡散し、無尽蔵の数の「聴衆」という目に見えない聴き手が産まれた。するとメディアの所有者は聴衆を拡大したくなる(資本の論理)。このプロセスが「下部構造」である。これは独り歩きし、関わっている演奏家やエンジニアや経営者の意図や意志とは独立したものとして、上部構造である「演奏スタイル」に影響を与え、変容をもたらすという考え方だ。

ドビッシー演奏の進化を論じるには、まず、下部構造の基底であるヨーロッパというものがひと口にヨーロッパといえるほど単純ではないことを強調する必要がある。例えば、英国が2020年にEUを離脱(ブレグジット)して物議をかもしたが、あれは移民問題で片づくものではない。英国は必要ならヨーロッパのふりをするがヨーロッパと思われたくはない。同胞という考え方はなく支配者か服従者しかない。だから必要なら日本と同盟するが平気で原爆も落とす。EU(=独)が同胞などまっぴらごめんで、仏と手を握るのはヒトラーにパリを占領されて恨み骨髄の相手を独との喧嘩に引き入れたい時だけだ。僕は当時そのど真ん中にいて企業分析の仕事をしており、そういう支配階級の英国人たち相手に商売し、音楽鑑賞を楽しみながらもどうしても音楽界のそういう部分に目が行っていた。

イタリアオペラ、ドイツ物、フランス物はクラシック・レパートリーの保守本流である。EUがそれを独占し、英はそれを商材とした録音屋、メディアに過ぎない。これを英のインテリがいかに不快に思っているかはグラモフォン誌を読めばわかる。自国の作品や演奏家びいきが目立つのだ。ヘンリー・パーセルはJ.S.バッハと並ぶ巨匠であり、エルガーこそブラームスの真正の後継者である。もちろんあからさまには書かない。中庸、公平を繕いながら巧みなレトリックでそう思わせるのである。ただ、持たざる者はインテリジェンスを磨く。それが武器になると知った時、勝者となり得るのだ。

ワイン業界が好例だ。EUは葡萄農家、英はワインの商社である。なぜ葡萄がとれない英が商社になれたのか。それは巨大市場の米国が出現したからだ。元来ワインは地産地消であるが(スイスは今でもそうだ)、19世紀にボトリング技術の発明で品質を保ったまま輸送可能な “国際商品” になる。独仏伊の農家は生産だけで食える。商社になってライバルである隣国のワインを売る気もない。葡萄畑がない英は独仏伊なんでも置いてあるスーパーマーケットになれ、国際語である英語で商品説明ができた。米国の客にはそれが便利だった。ちなみに我が国でも、町のパパママ商店をスーパーが席巻して問題になった。商店は専門家だが、肉屋が魚屋はできない。一般の消費者は専門性よりワンストップの利便性を選ぶということだ。

クラシック音楽もEU内で地産地消されていたが、20世紀にレコードの発明で輸送可能な国際商品になった。こちらも米国が大きな消費地だ。トスカニーニをNBCが大枚をはたいて雇い、普及し始めていたラジオで流すと当たった。ナチを逃れてユダヤ系大物演奏家が亡命し、CBSがスーパーとなってレコードを売るとこれがまた当たった。彼らはフルトヴェングラー、カラヤンの渡米は拒絶した。このおかげで独DGは生き残り、仏・伊の商店はスーパーに対抗できず潰れるか買収された。そして20年後にカラヤンとバーンスタインの激突というクラシック音楽界で最大の権力闘争という形をとって、第1、2次世界大戦の投影ともとれる独vs英米、すなわちDG対EMI / CBSの激戦を展開することになるのである。

戦いの狼煙は、DGが敵軍CBSの顔であるバーンスタインを囲い込むための重要な布石を打ったことだろう。77~79年にベートーベンの交響曲全集を手中のウィーン・フィルを与えて完成させたのである。これに対し、EMIは1978年に敵軍DGの顔、カラヤン / ベルリン・フィルを起用してドビッシーの「ペレアスとメリザンド」という大物を録音した(カラヤンは終戦直後はEMIのアーティストでありオペラを除き合計CD87枚分の録音を同社に残している)。目には目をである。これはカラヤンの凄さを世に痛感させたメルクマール的大名演といって過言でなく、EMIにやられてしまったのは失態だった。この前後のDGのフレンチ物のラインアップというと貧弱で、バレンボイム・パリ管のドビッシー(78~81年)があったが彼はまだ青く、めぼしいのはカラヤンの「海・牧神」(85年)ぐらいだ。これがペレアスのインパクトを凌駕したとは思えず、弱みを見事に突かれたわけだ。

いっぽう、ユダヤ系である米国CBSがDGに仕掛けたもう一つの攻撃がある。ブルーノ・ワルター / コロンビア響の肝いりで始め、バーンスタインを後継者に据えていた「マーラー作戦」のグローバル展開だ。バーンスタインは1971~75年にウィーン・フィルとマーラーチクルスを行い、9番だけは同オケを率いてカラヤンの牙城であるベルリンのフィルハーモニーザールに乗り込んで演奏したが、敵陣に将軍が攻め込んだかのようだった。ドイツ人指揮者にはナチスの政治的事情があったからマーラーはDGのアキレス腱だった。対抗上67~71年にバイエルン放送響で全集を作るが、指揮はチェコ人のクーベリックである。カラヤンが5番を73年に、4番を79年1月にベルリン・フィルで録音したのが参戦の皮きりになるかと思われたが、後続は76年にイタリア人のジュリーニがシカゴ響で9番、77年にイタリア人のアバドがウィーン・フィルで4番、同年に小澤征爾がボストン響で1番と、ドイツ人指揮者の起用はなく遠慮した物腰だった。

それが一変し、両陣営の激突が表面化したのが1979年、EMIのペレアスの翌年である。DGの逆襲が開始された。目には目をのお返しで、敵軍の顔であるバーンスタインにカラヤンの正妻ベルリン・フィル(BPO)を与えてマーラー作戦の目玉である9番をライブ録音してしまったのだ(79年10月)。EMI、CBS両方を一手で潰す妙案だが裏切られたのはカラヤンだ。バーンスタインの侵攻に恐怖を覚え、間髪入れずに同じホールでBPOと9番のセッション録音をおこなう(同年11月)。さらに3年後、再度BPOで9番を渾身のライブ録音でおこなって追い打ちをかけ世を驚かせる。しかしこれはライブで熱いバーンスタイン盤がべストセラーになったからだと噂され、この時点で勝負あったと衆目は一致した。バーンスタインを手に入れたDGは80年代にマーラーをウィーン・フィルで録音しアイコンとする。マウントをとれる者はもはや誰もいなかった。カラヤンを切ってでも勝つ手をDGは打ったのだ。

これは表面ではアーティストの戦いだったが、「下部構造」は米独資本家の金儲けと生き残りの闘争である。おかげで我々は世界最高の指揮者ふたりがプライドをかけた渾身のマーラー9番を3つも所有できたのだから何の不満があろう。これが「録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰、それを反映した演奏家・作曲家の音楽美学の変容」の一例だ。EMIは負けた。クレンペラー、セル、オーマンディ、ミュンシュ、ロストロポーヴィチ、オイストラフらが亡くなってしまい、大物もマーラー指揮者もいないという危機にあった(ドイツ人テンシュテットをそれに仕立てようと試みたが不発だった)。ここでいよいよベロフのドビッシー前奏曲第1,2巻が登場する。1970年録音だ。CBSのブーレーズ「春の祭典」は1969年録音だ。「新世代のドビッシー」を旗印にベロフを売り込もうという戦略がメーカー側にあったかどうかは知らないが、当時の保有戦力の勢力図からはありそうなことだ。当の旗手ブーレーズをDGが引き抜いたことがそれを裏づけるが、意に反して本人が穏健派スタイルに転向してしまい不発に終わる。

冒頭の経緯があってミケランジェリでドビッシーに開眼し、新しい目でベロフの再録音を聴いてみようとなったのは90年代だ。僕のドビッシー受容史に一石を投じてくれたピアニストだ、先入観を捨てて虚心で聴いてみようという気になったのだ。以下、その感想をyoutubeの例を挙げつつ書いてみよう。柴田氏はベロフのメシアン演奏を意識したと思われるが、確かに磨き抜かれた細部を集積するアプローチはメシアンの「鳥のカタログ」のような作品では生きる。それをドビッシーにもってくればそれまで誰も成し遂げていない目覚ましいことがおきる。例えば、前奏曲集第2巻の「花火」だ。電光石火のスパークが奇跡のような音楽を形作るさまには嘆息するしかない。

前奏曲集第2巻第12曲「花火」

だが、第1巻第4曲「音と香りは夕暮れの大気に漂う」はどうだろう。ベロフの群を抜いた長所はエッジの効いた強靭なばねのあるリズムの切れ、尋常でなく速く一音一音でも音価まで正確無比である指回りにあるが、この曲は発揮のしどころがない。必要なのはエーテルのように漂う音の香りと詩情だ。そう書くと言葉の実体のなさ、空虚さに幻滅するのでドビッシーの標題に具体性はないという説に従おう。とすると、各人各様の心にその類のものを醸し出して「標題と遠くないね」と言わせる何物かがあるかどうかと言い換えられる。私見ではそれが物足りない。

第1巻第4曲「音と香りは夕暮れの大気に漂う」

第2巻第1曲「霧」はどうだろう。ベロフの音はカラフルではない。むしろ灰色の淡い霧が全編を覆う。ペダルの効果だろう触感までコントロールされ、ミケランジェリがピアノの音でやろうとしたことを素材の質感まで駆使した一頭地を抜く技術として達成されている。彼が単なるテクニック依存のピアニストでない知性派であることを示し、敬意を表する。この点で、ブーレーズのX線手法のピアノでの旗手にとEMIが期待したという想像はまんざらでもないかもしれない。当時の指揮界では、革命であるその新路線でブーレーズに対抗できる才能はいない。では、ピアノのフレンチ・レパートリーでそれができる者は誰だったか。ベロフしかいない。

第2巻第1曲「霧」

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ベロフのドビッシー》

2023 JUL 14 1:01:31 am by 東 賢太郎

ドビッシーのピアノ作品というと苦い思い出がある。1970年代に一世を風靡したEMIのミシェル・ベロフ盤だ。レコ芸の評論家はベロフ押し一色で、大学生だった僕は困った。ちっとも良いと思わず、ドビッシーがよくわからなくなってしまったからだ。高校時代、初めて弾けるようになったクラシックは「アラベスク1番」だ。管弦楽では「海」のスコアに深くのめりこんでいた。だからドビッシーは心の友のつもりで虚心坦懐にベロフのレコードに耳を澄ましたが、失望のあまり「なんで?」という心の不協和音が高鳴るばかりだった。

最初に買ったのは決定版とされていたギーゼキングの輸入盤だ(大学2年)。しかし、米国プレスのオデッセイ(上)は盤質が粗悪で、おかしな話だがそんなことで演奏のイメージまで落としてしまうし曲の理解にも関わるなんてことはデジタルの世になって想像もされないだろう。この演奏の真価を知ったのはSACD化されてからだから罪深いものだった。

最初に買ったのは決定版とされていたギーゼキングの輸入盤だ(大学2年)。しかし、米国プレスのオデッセイ(上)は盤質が粗悪で、おかしな話だがそんなことで演奏のイメージまで落としてしまうし曲の理解にも関わるなんてことはデジタルの世になって想像もされないだろう。この演奏の真価を知ったのはSACD化されてからだから罪深いものだった。 そこにベロフが出現し、評論家が絶賛する。これでドビッシーがわかる。僕がベロフの「前奏曲集」(下)に喜び勇んで飛びついたのはまあ自然な流れだったわけだ。しかしである。日本盤だから盤質の問題はないのだが、いま聴いても明晰だが冷んやりとクールで、録音のクオリティも残響がドライで倍音が聞こえず、お世辞にも良いとは思えなかったのである。ジャケットの解説で作曲家の柴田南雄が「異端の天才の出現」とベロフを持ち上げ、「未来を背負う世代の新しい感覚と演奏スタイルをコルトーやギーゼキングの基準で計ることは無意味なのだ」とまで言い切っているが、要するに、彼は標題的で恣意的で純音楽的でないコルトーの「前奏曲」はもう古いと否定し、新感覚派の旗手ベロフを聴けと言っているのである。

そこにベロフが出現し、評論家が絶賛する。これでドビッシーがわかる。僕がベロフの「前奏曲集」(下)に喜び勇んで飛びついたのはまあ自然な流れだったわけだ。しかしである。日本盤だから盤質の問題はないのだが、いま聴いても明晰だが冷んやりとクールで、録音のクオリティも残響がドライで倍音が聞こえず、お世辞にも良いとは思えなかったのである。ジャケットの解説で作曲家の柴田南雄が「異端の天才の出現」とベロフを持ち上げ、「未来を背負う世代の新しい感覚と演奏スタイルをコルトーやギーゼキングの基準で計ることは無意味なのだ」とまで言い切っているが、要するに、彼は標題的で恣意的で純音楽的でないコルトーの「前奏曲」はもう古いと否定し、新感覚派の旗手ベロフを聴けと言っているのである。

それはあながち柴田の売り文句だけというわけでもない。70年代初頭にブーレーズが登場し、管弦楽曲の細部までX線をあてたような高解像度のクラリティが芸術的嗜好の意味で「今風」だったことが背景にあるからだ。LPレコードの録音・再生というエンジニアリングの視点から格好の資質を持ったアバンギャルドの適材が仏国に現れ、米国がニューヨークフィルの首席指揮者として取り込んで米国資本のCBSがレコード録音権を独占するという大きな流れの中での話であった。フルトヴェングラー、カラヤンを断固否定した米国・仏国主導の流れであり、ドイツ以外へのレパートリー(商材)の拡大という音楽界のナチ排斥であり、LP(長時間録音)によって当時はまだ一般の聴衆に未知だったマーラーを主役に仕立てることも可能にしたという意味で商業的にも今風だった。

米仏主導という所が奥深い。米国はフランス革命の理念で成立した世界唯一の実験国家である。だから仏国が自由の女神像を寄贈したのであり、共産主義革命の理念で成立した世界唯一の実験国家であったソビエト連邦と世界を二分するイデオロギーの対立となり、真意は地球を支配する闘争であったから先手を打つべき矛先はアポロ、ソユーズ両計画という宇宙開発にまで向かったのである。女神は仏国のフリーメーソンが米国の同志に贈ったもので、共産主義革命はマルクス、レーニン、トロツキーのユダヤ系が主導したというあまり知られていない側面もある。芸術をかように政治で語るのはいかがかとも思うが、地球を二分するほど社会の深層に食い入った運動が芸術にだけは無縁だったなどということがあるはずはない。何人たりとも生きた時代のそれと無縁ではいられずアートもしかりなのはピカソやショスタコーヴィチの例を挙げるまでもない。

権力は大衆の揺動を画策し、大衆は娯楽を渇望する。だから権力はアメとムチにエンタメを利用する。このことは人間社会の原理と考えてよいほどローマ時代から見られる。僕の職業のエンジニア的側面は証券アナリストであり、歴史の主体であるあらゆる国家・産業・事業・企業・人間をX線をかけるように見る目線から逃れ難いことから、どうしてもエンタメであるレコード産業を事業体として検分したくなる。かくして70年代のユダヤ系米国レコード産業はワルター、バーンスタインによるマーラーの市場開拓とブーレーズのX線的分析的演奏スタイルのユニバーサル化に収益の活路を見出したと結論され、前者は宗教的意味もあるマーケティングだったろうし、後者は第二次大戦での軍事的通信テクノロジーの転用で米国がフロンティアだったことも誘因だったろうという考察に至る。

ベロフはその流れの中で、英国企業EMIが対抗しようと仏国で発掘したピアノ界のブーレーズだったのだ(仏パテ・マルコ二を買収していた)。前奏曲は僕の趣味でないというだけで、名水で仕込んだ辛口吟醸酒のごとき良さはあるし支持者が多いのもわかる。しかし素材がドビッシーというのが失敗だったと僕は思う。彼の音楽は革新的演奏など必要としない。それ自体が痛烈なアバンギャルドだからだ。僕はブーレーズ教の信者としてクラシック界に足をふみいれたが、彼のドビッシーも評価していない(ラヴェルはあんなに素晴らしいのに!)。「海」はブログにしたが、同曲と「遊戯」は彼がストラヴィンスキーで開陳した手法による音響のリアライゼーションに物理的な関心を持ったからで、だからそれが剥げ落ちてしまった晩年のDG盤ドビッシーは買っても聴いてもいない。

柴田南雄が古臭いから捨ててしまえとしたアルフレッド・コルトーの前奏曲を僕はベロフよりずっと好んでいる。それをいうなら録音が残っているドビッシー本人の演奏からコルトーが恣意的に遊離しているかを分析せねばならないがそれは書いてない。仮にそうであったとしても、さらに離れているベロフだけが「新しい感覚」と正当化される理屈は何もない(商業的理由はあるが)。ビートルズは古いからBTSの方が優れていると主張するぐらい音楽演奏を進化論のノリで論じる論拠はないのだから今年のミラノのファッションのモードがどうのというのと変わらない。日本を代表する作曲家が真面目に論じるようなものではなかろう。まあレコード解説をEMIさんにお金をもらって頼まれてそのレコードを貶すわけにもいかないという苦笑の産物なのだと考えておきたい。音楽も政治とカネに無縁でないし、だんだんカネに無縁になってきた昨今だ、将来どうなるんだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《麻薬としての音楽》

2022 NOV 30 1:01:17 am by 東 賢太郎

音楽というのは耳だけではなく五感で楽しむものだと僕は考えている。誰でも容易に感じられるのは、例えば、R・シュトラウスの「ツァラトゥストラかく語りき」の冒頭でお腹の底まで響くパイプオルガンの重低音の音圧だろう。初めての人は驚くこと請け合いで、ヘッドホンで聞いてもあれは絶対にわからない。またレスピーギの「ローマの松」の最後のところ、あれは管弦楽から聞こえる最も大きい音の一つであるが、体で受け止めるあの凄まじい音圧も会場だけで味わえる極上の快感だ。そうやって音というものが物理的には空気の振動であって、耳だけでなく皮膚でも内臓でも感知できることを知れば、「五感で楽しむ」という意味がきっと理解できるだろう。

五感を使うともう少し複雑な体験もできる。メシアンのように各音に色彩を見る人が稀にいる。僕は触覚に音が訴える感じがする。肌で感じる音圧ではなく音の “質感” であり、ツルツル、ツヤツヤ、スベスベ、ザラザラ、デコボコ、ねとねと、しっとりのような仮想の手触り感だ。これを脳科学ではクオリアというらしい。弦のボウイングのざらついた感じという風な即物的なものもあるにはあるが、それよりも音の流れや和声変化の方がずっとそれを感じる。本能的に快感を覚えるものがあって、モーツァルト定番のC-Am-F-Gなど、どんなに隠し味で現れようが反応する(彼もそうだったから多用したのではないか)。ポップスにもジャズにも雅楽にも感じられ、「僕の好きなオト」という固有のジャンルを形成している。このクオリアという物の得体は知れないが、僕があらゆるアートのうち音楽を偏愛する理由の大きな部分を占めていることは間違いない。

そして極めつけは嗅覚である。それ以外の情報は眼球や鼓膜や舌や皮膚といった器官からワンクッションおいて脳に来るが、嗅覚だけはいきなり脳に打ち込まれるらしい。音の香り。フレグランス。これはフランス物の独壇場であり、ラヴェルの「スペイン狂詩曲」はアンダルシアの渇いた赤土の匂いがむんむんするし、フォーレの「マスクとベルガマスク」はカンヌで嗅いだ地中海の潮風の香りがあり、サティのジムノペディ3番には冬のパリの夕暮れの裏通りの湿気を含んだ匂い、「ジュ・トゥ・ヴー」はクラブLidoに満ちていた香水の匂いがすぐ脳裏に浮かぶ。ドイツ物では夏の暗い森の樹木が発散する香りがブルックナーにあるし、バルトークにはハンガリーの田舎のゴルフ場でどっぷり浸っていた草の匂いが濃厚にある。実際に嗅いだものだからこれらは記憶の連鎖であって、音楽に絶対的に内在するものではないが、ベートーベンの田園を聴いて出てくる匂いはないからそれを喚起する曲の性質という物があるのかもしれない。

元よりこれらは脳内現象だから僕固有のもので、ドビッシーの「海」と聞いただけで或る色と触感と香りと波の揺らぎを即座に思い浮かべ、肌でクオリアを体感し、それが物凄く蠱惑的なものだから血圧が上がり呼吸が速まり、すぐに味わいたくなって何度でも聴いてしまうことになっている。つまり「パブロフの犬」状態なのであり、麻薬常習者と呼んでもらってもいい。こんなものを生み出したドビッシーはとんでもない妖術使いなのだが、そういう人をこそ我々は芸術家と崇めるのである。いや、そういうことがない、普通の人が稽古を積んでうまいだけの芸術家って何なのかと問うべきだろう。画家とイラストレーターは別物だ。音楽だって、チャイコフスキーの悲愴みたいに聴き手に死の淵を覗かせる曲もあれば、ダンスのステップを踏むための道具みたいな曲もある。少なくとも僕は音楽にそんじょそこらの日常にころがってるきれいな歌声やメロディーはまったく求める気がない。超変人のサティは「家具の音楽」でそうした音楽の横行を皮肉ったが、この点だけは実に共感できるのである。

そうした生理的効果を与えるクラシック音楽の楽曲を僕はいくつか所有している。もちろん誰でも聞けるのだが、そうした薬理作用がどなたにも起きているとは到底信じ難いから、それを必ず引き起こすという意味で僕とは特殊な関係にあるというわけで、だから所有していると書くのだ。何百回も服用してるから隅々まで知り尽くしている。専門家でもない僕がなぜそんなに深々とハマっているか不思議に思われるだろうが、理由は簡単だ。麻薬だからである。

つまり「海」や「春の祭典」や「ブラ4」や「ライン」のような音楽は僕に効く化学的・薬理的成分を含有しているのであり、スコアのどこのどれがあの色を発し、あの香りを漂わせ、触るとこんな感じということが既に解明されている。そんなことを研究しても何の役にも立たないし誰も興味はないだろうからいちいち書かないが、なぜそんなばかばかしいことを真剣にやっているかというと理由は 簡単だ。麻薬だからである。

ドビッシーには「夜の香り」「音と香りは夕暮れの大気に漂う」などの題名を付した曲があり、彼自身も和声の混合を化学反応と呼んでおり、なんとなく僕が感じているようなものを表そうとしたのかなと思わないでもない。しかし彼がその標題で言う香りが何かを僕は感じることができないのだから、彼がparfumsという言葉で表現したクオリアは僕のものとは別物だということになる。作曲家がどう感じていようと、僕には彼の書いた音符の特定の部分に或る匂いが感じられるという即物的な事実が目の前にあるだけで、すぐれて主観的なものでしかない。例えば次のようなものだ。ストラヴィンスキーがそう意図して書いたとは100%思わないが、「春の祭典」第二部序奏に「それ」は在る。バスドラがドロドロ入るシェーンベルク風の部分(練習番号80)(注)のことだ。

ここは昔から僕に強烈な薬理作用があり、目に映る光景はというと、ぷすぷすと煮えたぎるマグマの巨岩が赤黒く光ってぶるぶる打ち震えていて、ここでそれが「泣き崩れる」。そして、仄かな硫黄の臭気を嗅ぐのだ。なんだそれは?と思われようが、幻覚を見ているわけではなく、文字を並べるならばそうとしか表現できない何ものかを感じて高校時代にスコアの当該箇所に鉛筆でそう書き記しているわけだ。本当にそういう物を見て、聴いて、嗅いだという記憶はないが、もし僕が画家ならばこのクオリアを文字でなく油絵にして、凄まじくおどろおどろしいものになっただろう。

それが “出現する” のは、古今東西、ピエール・ブーレーズのCBS盤、それも1970年に日本で発売されたオリジナルLPだけであり、何故かは知らないが、それはそのヴィニール盤だけに入ったクオリアであり、人類の文化遺産として公共財にすべきと確信しているので、それをCDRに録音したものをyoutubeにアップしている。他の方のもあるが、申しわけないがこれ以外の音源ではだめなのだ。僕のものにヘッドホンで耳をすましていただければ、ドロドロの部分で僕の感じる「クオリアの素」が30%ぐらいは聴こえる(下)。ちなみに日本版再プレス、米国CBS盤LP、CDでは見事に消えているから僕にとってそれらはまったく無価値である。

「バスドラ(スコアではGr.c.=グランカッサ)はティンパニの補強だろう」と僕も耳だけでは思っていたが、スコアを買って驚いた。そうではない。Dm(d-f-a)を伸ばす楽器群のうちバスドラとバスクラリネット “だけ” は練習番号80の3小節目の3つ目の ♪ まで鳴っており、バスクラだけご丁寧に最後の ♪ に ppp (ピアニッシッシモ)と書いてある。「ここまではっきり鳴らせ」という作曲家の意思表示であり、p で入るティンパニは2小節目からデクレッシェンドして pp で消えるが、バスドラは3小節に渡ってデクレッシェンドして「入り」に p とは書いてない。従って、入りは p より強くするのが論理的であり、強さは指揮者に任されていると読むことができるのである。ブーレーズはバスドラの皮をゆるめに張って mf ぐらいで入りを叩かせているのを耳を澄ませてお聴きいただきたい。

(注)練習番号80はニ短調+変ロ短調の複調であるが、この驚くべき効果は多くの作曲家の耳をそばだてさせたに違いない。グスタフ・ホルストは「惑星」の終曲(海王星)の練習番号Ⅲで嬰ト短調+ホ短調という全く同じ距離関係の複調を用いている。

細々したことを書いたが、なぜかというとストラヴィンスキーの楽譜というのは、ここに例証したように、かくもマイクロスコ―ピックに数学的に緻密に書かれており、ストラヴィンスキーという人はそこまで微細なことまでこだわる性質の人であり、従って、それをそう読み取らない性質の人の演奏というのは聴くに値しないということをお示しするためである。僕がこの演奏を讃えているのも、雰囲気や感覚に依っているのではない、初めは耳だけで感知した凄さが、スコアを解析することで実に記譜されたものに論拠をもっていることへの驚きと、それを創造し、具現化した二人の天才への称賛の気持ちからである。

つまり、練習番号80はブーレーズCBS盤の魅力のほんの一部分であり、この演奏はかような冷徹かつ緻密なアナリーゼの集大成であり、どの一音符とて雰囲気でいい加減に鳴らされたものはない。しかも、それが解剖された死体のようではなく、生き生きとエネルギーに満ちた活力をもって生命の神秘を聴き手に感知させるという、音楽演奏史に残る空前絶後の録音なのだ。しかし世界でどれだけの方がそのようなことアプリシエートしたのだろう?? 2.7万回も再生されているからそれなりにはされたのだろうが、録音だから家庭でそれぞれの装置で聴かれたわけで、そこで固有の条件が発生しており、前述のように残されたものの音の状態は一様でなくメディアによってクオリティに甲乙丙丁の大差がある。だからドロドロみたいな微細なものまで評価しての数字であるはずはなく(だって聞こえないのだから)、それで2.7万回なのだから良い装置で聴かせたら評価はその何倍にもなるだろうからもったいない。ブーレーズの神の領域のセンスを広く後世に認知させるためにも、ぜひ全曲にじっくり耳を傾けていただきたい。

こうした超マニアックな世界は一部の好事家だけのものだろうし、99.99%の人にとっては全然どうでもいいことだろうが、僕は聴衆には聴衆ならではのプロのレベルがあると思っており、超マニアであることに誇りを持っている。ちなみに僕を評論家と思っている方がおられるようだがそれはとんでもなくあり得ない誤解である。作曲家や楽曲や演奏家に好き嫌いのある評論家はいないことになっているからだ。僕においてそれは大いにあるし、嫌いな曲なのに良い演奏だなんて人様に推薦するなど、上がらないと思ってる株をお薦めするほど罪深いと感じてしまうからだ。だから僕のような聴き手は「評論家」でもなければ「通」とさえも言わない。通は歌舞伎の常連さんのような博識の観上手であって、皆の良きお手本にもなろう。かたや僕のブーレーズ論は世界で4,5人ぐらいしか通じない可能性があるのであって、そんなのを覚えておいても変人と思われるのが関の山だからむしろお勧めしない。

そこまで超マニアックな人間でも喜々として生息できる。これがクラシック音楽というアートの奥深さでなくて何だろう?僕のような人種が絶滅し、譜面をきれいになぞったベト7の美演、熱演にブラボーが乱れ飛んで、その声をきいてああこれは名演奏だったんだと満足して家路につく人が9割ぐらいの演奏会ばかりになったら、もうクラシックは終わっている。いや、ハレの気分を味わうためにミシュランの星の数を調べて高級フランス料理店に女性と出向く客と同様、クラシック演奏会の聴衆がいなくなることは絶対にないが、能力ある音楽家の皆さんは新宿コマ劇場のディナーショー程度の客を相手に海外コンクールで入賞したり留学したりして鍛えた腕を振るう羽目になろう。音楽ってそんなもんでしょ、楽しければいいよ、という人達の間にちんまりと需要と供給が成り立っても結構だが、それは創造的空間とは別次元のひとつの産業、インダストリーであり、そこから人類史に残る作品や演奏が出現する可能性は著しく低まるだろう。

だから、いまや超マニアックどころか普通にマニアックなものまで消滅が危惧されるという時代の趨勢はとても気になっている。例えば何かというと、各国のオーケストラの固有のカラーが消え失せて “グローバル化” し、どれもこれも似た音のする国連交響楽団みたいになって「それが一流なんです」みたいになってきている感じがすることだ。何やら人類皆兄弟のポリコレの匂いすら覚えるのだ。先日聴いたパリ管弦楽団も、ミュンシュ時代よりずっと高性能にはなって文句のつけようもないリッチな音を聴かせたが、昔のフランスっぽい管の色香が失せていたのは寂しい。贅沢な文句ではあるが、あれならマケラが振ればベルリン・フィルでもシカゴ響でもよかったと思わないでもない。穿った見方をすれば、マケラは時代の申し子として、そういう役割を担った俊英として見出された可能性すらある。

指揮の傾向においてもそうだ。神は細部に宿る。あんな細部まで神経を通わせるこだわりの指揮者がブーレーズ亡き後現れるのだろうか(熱望するが、今のところ知らない)。僕は彼の春の祭典を実演で2度聴いたが(東京でNYPO、フランクフルトでLSO)ドロドロはどちらもいまいちでがっくりきた。彼自身ですらCBS盤の演奏は二度と再現できないのだという事実がわかってしまい、初版LPへの愛おしさが増した。あれはビートルズ後期アルバム同様の「レコード芸術」なのか?本人に聞いてみたかった。オーケストラを立派に鳴らすという技芸は大事だが昔はもっと大事なものがあった。そっちが疎かになった国連交響楽団。美人のスペックに合わせて顔立ちを綺麗に整形した女性。僕には不気味な蝋人形にしか見えない。

畢竟、音楽というものは「狂気」を孕んでいる。少なくとも、そういうものだけが歴史の時を超えて残ってきている。普通の人でも訓練すればそれを演奏はでき、ディナーショーの客を心地良くすることはできる。そういうプロダクションの「カルメン」(99%はそれだが)を何度観て退屈したことか。あれを書いた36才のビゼーは狂っており(病、歌手ガリマリエ)3カ月で死んでしまったのだ。グレン・グールドはおそらく何かを嗅ぎ取ってカルメンの7年前に何のために書いたのかわからない「半音階的変奏曲」を録音したが、今も世界の歌劇場で「カルメン」はそんなこととは無縁の様相で、素人客を呼べる人気の演目としてもてはやされている。こういうのをサティは「家具の音楽」と言ったのだ。

春の祭典、たくさん買った音源(91枚)の演奏比較をブラ2みたいにやろうと思ったことがあるが、結局やめた。なぜなら、どれを聴いてもブーレーズが凄すぎてお話にもならない。哲学のカケラもない。何か書こうって、阿保らしくて1行で文章が終わってしまうのである。こんな聴き方をしている人は世界にもあまりいないということはyoutubeに各国語でいただくコメントでわかっている。本盤の「音」の違いをアプリシエートしたと思われる文章を書きこんでくれた外国の方が2,3名おられるぐらいであって、それでも彼らと話して通じ合えるかどうかは心もとない。まして春の祭典はロックだみたいな昨今の傾向はジョーダンよし子さんも甚だしい。「これを振れるのが価値」だった時代から一足飛びに「古典として振って見せるのが価値」の時代になった。どっちも、根本的に、考え方が非常に間違っている。「難曲だ」という主観が前提にあるからだ。ブーレーズにそれはない。淡々と数学の問題を解き、難問だったと思わせない自然で美しい解答を力強く提示している。この理性のキレ、インテリジェンス、美的センスのバランスの良さは驚異であり、わかる人だけにわかる。なんにも考えず器用に棒だけ振り回してる指揮者なんかと同じ職業と言うのも憚られようというものだ。

僕がシンセを弾いてオーケストラ曲をMIDI録音していることは書いた。自宅でヴァイオリニストの古沢巌氏に聞かせたらこれ大変だったでしょとあきれられたが、彼は音楽における僕のキ印性格を熟知している。他人様がどうあろうと麻薬なんだからどうなるものでもないことを。本当はシンセでなく実物のオケで録音したいし、マーラーの2番をウィーンフィルを振って録音したビジネスマンのギルバート・キャプラン氏もいるねといったら古沢くんはオケはいつでも集めますよと笑った。現実的な処でプロの指揮者と契約して麻薬を一言一句僕の思う風に振っていただくのはありかなと思う。祭典、海、ダフニス、弦チェレ、オケコン、エロイカ、ライン、ブラ4、悲愴、ブル8、魔笛、ボエーム・・いやはや、こりゃ大変だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドビッシーの「海」は雅楽である

2022 NOV 3 16:16:51 pm by 東 賢太郎

序

僕がドビッシーの「海」が好きなことは何度も書きました。この音楽がはじまると目の前に海がほんとうにある感じがして、そこに広大な空間と宇宙的な質量を感じ、時とともに微風がさざ波をたて、眩い陽が目をくらまし、波しぶきが砕け散り、風があおって水面がうねり、夕陽に雲がかかって遠く海面に影が差す、そうした様々な出来事をリアルな遠近感をもって感じます。聞こえている音は意識からは消えていて、そういう光景を現実に見たときに僕が感じるある感情だけが残るのです。ひとことで言うなら、とても四次元体験的です。それはどこの浜辺で見た海でもなく、心に蓄積しているイメージかイルージョンかもしれません。それを「海」のスコアがどう喚起してるのか?それはそちら側でなく僕の側に理由があるわけです。

チェリビダッケが語っていたこと

「海」をなんらかのモノで表わそうというなら、つるつるして色鮮やかな素材を折り曲げて組み合わせた抽象的なオブジェというところです。こういう質感を伴った「感じ」をクオリアと呼ぶそうです。茂木健一郎氏によると、脳内のニューロン活動に伴う「随伴現象」で、我々が認識しているのは脳内のそれだそうです。そういえばチェリビダッケがそれに似た概念なんでしょうか epiphenomena という言葉を使ってました。

カーチス音楽院でのことです。舞台のピアノをポンと鳴らし「これは音だ。音楽ではない。音楽ならば epiphenomena (随伴現象)がある。演奏のテンポはそこの情報量で決まる」と。「それが多いと聴衆の脳は理解に時間がかかるのでテンポは楽譜の指示より遅くすべきだ。しかし随伴現象はマイクに入らないので録音を聞いてもその意図は伝わらない。だから私は録音はしない」と。

この講義から40年。以来、コンサートに行きますと、演奏前に随伴現象に影響するもの、たとえば、会場の構造、残響、座席の位置、天気、湿気、客の入りと質、オケの状態や鳴り具合から自分の体調まで気にするようになりました。家でレコードやCDを楽しむ場合、自分の部屋の状態はあまり変わらないので、そこで良い演奏に聞こえるのが良い演奏だという宗旨になりました。

シュトゥットガルト放送響による「海」Mov1の練習風景の録音があります。彼は冒頭の低音から立ち上がる響きを何度も修正し、歌声や口笛まで交えて随伴現象を確認しながら演奏を作るさまは創造的発見に満ちています。しかし、そうして作り上げたものも、当日に客が入ると変わるのです。

ミュンヘン・フィルの「海」です。

この録音会場の随伴現象は不明ですが、練習で時間をかけた所は概してテンポが遅く、情報量は多いかなという風に意図が見えてきます。彼はこっちの脳の処理速度を気にしてますが、彼のその判断の是非も含めて聴いていると飽きません。ちなみに、僕は職業がら「言葉」で仕事をします。言葉は吐けば終わりでなく理解されないと商売になりません。同じことをやってると思います。

まさしくそういうことなのですが、本稿をご理解いただくには楽譜の引用がどうしても必要です。そこで、12個ある引用譜のそれぞれを「音」で聴いていただくために、このビデオの演奏における該当箇所を「何分何秒」という形でお示ししておきます。

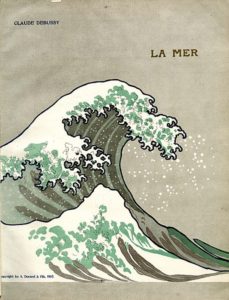

1905年のドビッシー

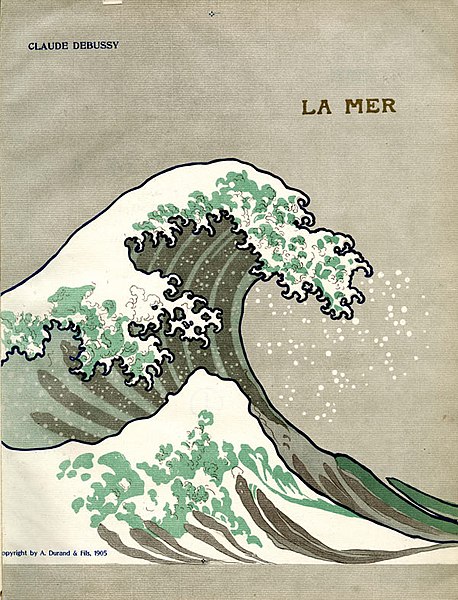

ドビッシーは仕事部屋に北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を飾っていました(写真)。1889年、1890年に開かれたパリ万博の日本展示館で雅楽の笙(しょう)の楽譜を見て驚きその和声を研究したと書かれたサイトがあります(出典未確認)。そして15年たった1905年に「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」という当時としてはプログレッシブな作品を発表するのです。作曲の動機として北斎や雅楽が影響したという説はありますが本人の言及はありません。

ドビッシーは仕事部屋に北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を飾っていました(写真)。1889年、1890年に開かれたパリ万博の日本展示館で雅楽の笙(しょう)の楽譜を見て驚きその和声を研究したと書かれたサイトがあります(出典未確認)。そして15年たった1905年に「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」という当時としてはプログレッシブな作品を発表するのです。作曲の動機として北斎や雅楽が影響したという説はありますが本人の言及はありません。

当時のフランスの作曲家はワーグナーの影響を受けながら、従来の技法に行き詰まっていました。文学、美術など時代の諸芸術の潮流にアンテナが高かったドビッシーが万博で知ったインドネシアのガムラン音楽をよりどころに道を切り拓こうとしたことは通説です。生演奏を聞き、言及もした記録があるからです。ラヴェルの jazzの影響は音の引用で議論の余地なしですが、ドビッシーは抽象化した語法として用いる人でした。もとより創作の元ネタを明かす芸術家は稀で、ラヴェルの方が珍しいのです。ですからドビッシーにおけるガムラン以外の東洋音楽の影響は想像の域を出ませんが、なかったと言い切る論拠もありません。

2つの仮説

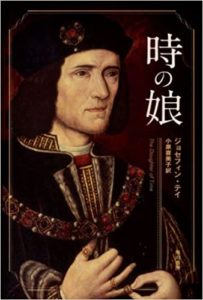

したがって、ここに “ある余地” が生まれてきます。英国の推理小説『時の娘』の方法を適用することです。この題名はTruth, the daughter of Time(真理は「時」の娘であり、権威の娘ではない)に由来しており、筆者ジョセフィン・テイは歴史解釈の新たな余地を推理によって掘り起こしましたが、僕はある仮説を立てることでそれをしてみようと思うのです。以下、海でなく「海」と書いた場合は「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」を意味します。

したがって、ここに “ある余地” が生まれてきます。英国の推理小説『時の娘』の方法を適用することです。この題名はTruth, the daughter of Time(真理は「時」の娘であり、権威の娘ではない)に由来しており、筆者ジョセフィン・テイは歴史解釈の新たな余地を推理によって掘り起こしましたが、僕はある仮説を立てることでそれをしてみようと思うのです。以下、海でなく「海」と書いた場合は「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」を意味します。

ドビッシーはオペラ「ペレアスとメリザンド」(1902)の成功でワーグナーを超えたとされ、新音楽の教祖的存在となってレジオン・ドヌール勲章を受勲します。そこで楽壇ではペレアス流の新作への期待が高まりましたが、二番煎じを嫌う彼は「それをするぐらいならパイナップルの栽培でもするさ」と仲間への書簡で述べ、作曲のディメンションを更に広げる技法を希求していたのです。そこで以下の2つの仮説が出てきます。

「毎日のように見ていた『神奈川沖浪裏』のビジョンが彼の心にざわめきをおこしていた」というのが仮説1です。ドビッシーは「海」の作曲を始めた翌年に、銀行家の夫人エンマ・バルダックと不倫の逃避行に出て、イギリス海峡にあるジャージー島、ドーヴァー海峡に面したディエップで2か月を過ごしパリに戻ります。どうしても必要だったペレアスとの決別にエンマと海が関与しました。そこで見た海が北斎と同期し、記憶や文学の海を呼び覚まして楽想を得たのです。

さらに、「万博の日本館で聴いた『雅楽の音階』はもうひとつのざわめきとなっていた」というのが仮説2です。音階(モード)による作曲はすでに彼の技法の根幹だったことはペレアスはもとより「海」の作曲中に書いたピアノ曲「喜びの島」における全音音階、リディア音階の使用で明白です。そこに新たに加わった東洋の響きの音階が海の楽想と共振し、誰も知らない異界の音に満ちた「海」の着想が生まれたと推理します。

波と音階

波をドビッシーはそれらしい「波音型」にします。

これはワグナーのライトモチーフと同じで何ら新しさはありません。海のイメージを表象的に喚起するものはこれだけで、初演当時の批評は「海の音も景色も匂いもない」と冷淡でした。現代ですら「海の情景を描写した音楽」「北斎の浮世絵にヒントを得た印象派音楽」のような解説がプログラムにのったりして驚きますが、どちらも誤りであるばかりかドビッシーが心血注いだ斬新性に気づいてもいない表明にすぎません。

では何が斬新なのか?音階による非三和音的な音響世界が全曲を支配することです。その点で誰の後継者でもなく、ドビッシーが用法の扉を開いた全音音階の使用を “移調の限られた” というルールで拡張してさらに独自の世界を築いたメシアンという後継者が出ています。その着想が進化可能性を秘めた “原理的” なものだったからです。原理でない新しさは新奇ではあっても革命にはなりません。

響きの個性やイディオムというものは、由来がアメリカ黒人音楽だろうがジャワ島の民族音楽だろうが「何々風」というオーナメント(装飾)の新奇さであり、原理にあまりこだわらないラヴェルは「ジャズ風」なイディオムをそのように取り入れています。しかしフーガや十二音技法のような作曲法の原理である場合、「フーガ風」や「十二音風」というものはナンセンスなのです。

ライトモチーフにすぎず斬新さの核心ではない「波音型」が何に由来していようとドビッシーは構いません。だからスコアの表紙は北斎にします。しかし、原理の由来は斬新さの由来でもあります。ガムランは素材自体が斬新でしたが、浮世絵がすでに認知された日本の音階を借りてきましたといって斬新との評価が得られるとは思えません。だから多くの書簡や著述を残しているのに「海」については多くを語っておらず、創作の核心部分は秘められたままになっているのです。

つまり、言葉の語弊を顧みず書きますが、由来を秘匿して雅楽から盗んだ。その証拠が「海」のスコアに見つかるはずだ。そう考えてやってみました。すると、それがあったばかりか、楽器や管弦楽の響きもコピーされているという3つ目の仮説に行き当たったのです。

3つ目の仮説

「海」でなにより僕の耳に残るのは “タラーーーーー” という2度音程の音型です。これは長年の謎でした。子供のころ、自転車で行商にくる豆腐屋さんがラッパで吹いてたあれです。パックのように変幻自在、神出鬼没で何ら構造的、有機的な役割は負っていない2つの音を「主題」と呼ぶのはなんぼなんでも無理です。「海」は交響的(symphoniques)とタイトルにあるようにドビッシーは交響曲が念頭にあり、「主題」にふさわしいものを各楽章に置いています。それが主役であるなら「狂言回し」のようなものですが、どういうわけか僕の中では主役より存在感がある。これが謎だったのですが、ある日、偶然にyoutubeで雅楽を聴いていて “それ” に気がついたのです。

“タラーーーーー” はドビッシーの耳に焼きついた篳篥(ひちりき)の音の epiphenomena(残像)ではないか

これが仮説3です。くり返しますがドビッシーが雅楽を聴いた言及はありません。しかし、「海」のスコアには日本の雅楽の五音音階を引用したと思われる箇所が2つあり、それも「陰旋法」「陽旋法」というペアの2つですから「他人の空似」である確率は低いと思います。ということは、ドビッシーはそれらを聴いたか楽譜を見たかですが、雅楽の記譜法を知らないと音を想像することは困難なので「聴いた」と考えるのが自然ではないでしょうか。

篳篥の音は一度聞けば忘れません。しかも、アインザッツ(演奏始めの瞬間)の、長2度下の前打音から速いグリッサンドで主音に到達する “タラーーーーー” はいかなる西洋楽器にもない音です。やはり見たことがなかった北斎の「大波」と同じほどドビッシーの心に刺さったとして不思議でなく、「海」作曲中に脳裏にまつわりついて、全楽章に登場してるのです。

このビデオは雅楽の代表作「平調 越殿楽」です。2分49秒から入る篳篥のユニゾンが “タラーーーーー” です。皆さんの耳でお確かめください。

また、彼が笙の和音の楽譜に衝撃を受けて研究したならばこのような合奏体を聴き、「海」に取り入れておかしくありません。そう聞こえる箇所があるのです。Mov1コーダ直前のここです。篳篥は縦笛です。管の上部に差し込んだ葦(あし)の茎に息を吹き込むダブルリード楽器であって、オーボエと同じ種族です。オーボエ族のイングリッシュホルンを8分割した弦が伴奏しますが、これが笙のように聞こえます。

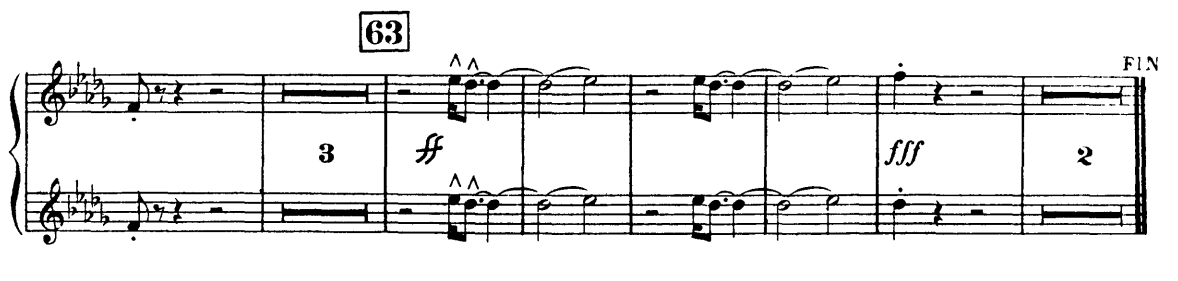

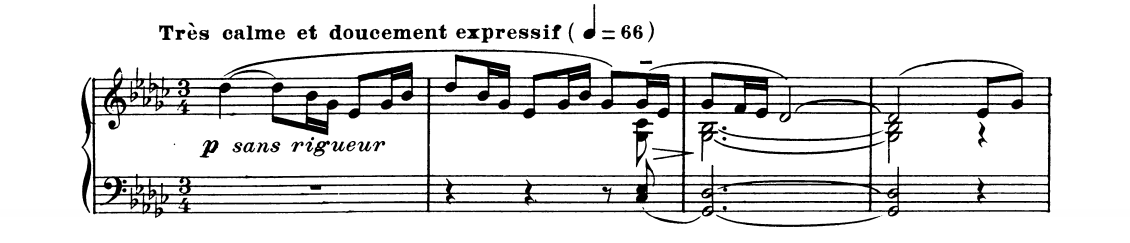

(楽譜1)(ビデオの11分23秒)

では篳篥のタラ――――は「海」のどこに聞こえるのでしょう? 最初のお目見えは曲頭すぐにチェロで出てきます。ビデオの1分20秒の所をクリックしてください。

(楽譜2)(1分20秒)

ドビッシーはこれを今度は親類のオーボエに吹かせます(Mov1第6小節)。

(楽譜3)(1分46秒)

「海」のそこいらじゅうにある “タラーーーーー”

作曲の腕の見せ所にも使います。全オーケストラが沈黙し、四分割したチェロセクションでがらっと場面の変わるここはまさに「狂言回し」です。斬新だったのでしょう、ストラヴィンスキーが「春の祭典」で金管で模倣しています。

(楽譜4)(8分28秒)

Mov1の壮麗なコーダではトランペット、ホルンが最強奏でそれを吹きます。ここでは楽章を閉じる大事な役目を与えられています。ホルンのパートをご覧ください。

(楽譜5)(12分23秒)

木管、弦の細かい波しぶきのような動きに音価を合わせ、Mov2ではタラーーーーーの「タ」が前打音になってホルンに頻出します。ここでは全管弦楽の律動をせき止め、ホルン(楽譜6)と木管が ff でタラーーーーーを吹きます。ここまでタラは上向きでしたが、ここで初めて下降型が登場し、Mov3の最後は下降になります。

(楽譜6)(18分57秒)

Mov3では、弦が執拗にくりかえす波の音型にのってホルンが “タラータラー” と嵐のように凶暴に吼えます(ここも「春の祭典」に遺伝)。

(楽譜7)(26分04秒)

それを静めていくコルネットの弱奏(27分06)秒もそれです。次にヴィオラがこれの下降形を出します(32分02秒)。これに第2Vnが加わり(32分08秒)、金管パートの有無でスコアの版が分かれる8小節に木管とチェロが 強奏します(32分30秒)。次いで変ニ長調の全奏ではピッコロが上昇形を吹きますがこのあたりは幻想交響曲のMov5コーダの狂乱を想起させます。全曲の大団円(楽譜8)では下降形が金管によって最強奏で吹かれ全曲を閉じます。ホールに轟き渡るコルネットのパートをご覧ください。

(楽譜8)(34分02秒)

かように “タラーーーーー” のすべての可能性を試して全楽章に登場させますが、主題はMov1第12小節のハ短調の旋律がMov3にも現れ、Mov2は第9小節の全音音階の旋律など複数あり、Mov3は練習番号46が主役です。この曲の解説にはどれも「循環形式」と書かれていますが、全楽章に縦横無尽に循環しているのは主題でないタラ――――だけで主題はそうではありません。

船と富士山を消したわけ

以上でお分かりと思います。 “タラーーーーー” は枢要な場面で鳴り響き、まるで運命交響曲の タタタター のように「海」のアイコンとなっているのです。2音の分子のようなものというべきでしょう。つまり交響的作品を構築するための抽象化されたミニマルかつインパクトある素材を和楽器から偶然に見つけてしまったのであり、その効果は素人の聴衆ばかりかプロであるストラヴィンスキーが真似るほど顕著でもあり、ひそかに快哉を叫んだに違いありません。

彼が「海」について多くを語らずその由来を隠したのは音階が原理だからと述べましたが、原理ではないタラ――――のほうも出現こそ散発的ですがアイコンたりうる頻度であり、しかも可塑性ゆえに構造に関わる骨格に組み込まれています。それが篳篥の音に由来することは黙すれば隠せますが、雅楽に関わったこと自体を秘匿するに越したことはない。北斎を所有してることは世間に知られており、浮世絵としてのそれがいまさら先進的な題材ではあり得ないことも既知のことです。そこで「大波」だけをクローズアップして見せ、波音型の由来を自ら進んで公開してしまい、「その変容を時系列で描くモダンで抽象的なアートを仕上げたのだ」と主張すれば「日本」は切り落とされ、雅楽に想像が及ぶことはないだろうと考えた。だから、日本に紐づけされないように船と富士山はどうしても消す必要があったのだというのが僕の推理です。現にこの作品はそう解釈するのが世界の常識となっており、雅楽に由来するなどと言った人はいません。作戦は成功したのです。

では次に音階(モード)との関連を物証(楽譜)から検証します。

まず初めに、なぜ彼がそこまで隠す必要があったかという背景の説明が要るでしょう。「海」作曲の頃のパリのジャポニズム(日本趣味)は絵本まで出る大衆文化になっていました。その発端は嘉永年間(19世紀半ば)にペリーの黒船来航から西洋の商船が日本に押し寄せて浮世絵などを持ち帰ったことで、世紀後半には絵画、版画を中心にブームを巻き起こし、保守派代表でそういうことを最もしそうにないサン・サーンスまでが浮世絵を題材とするオペラを1871年に発表しています。「海」作曲中のドビッシーは愛人と逃避行中の身であって、妻が自殺未遂事件を起こして世間からバッシングまで受けるという人生最大のピンチに陥っていました。ペレアスの成功で時代の寵児に祭りあがっていた彼はその期待の延長線上である「プログレッシブ路線」で成功しないと名誉を失いかねない危険な状況にあったのです。だからそんな境遇でも短期間に集中して「海」を完成した。その命運をかけた作品が手垢のついたジャポニズムというわけにはいかなかったのです。

四次元的体系の正体

では次に、 “タラーーーーー” がどうして切り札になるほどのインパクトがあったのかを分析してみましょう。最も重要なのは「なぜ音程が2度なのか?」ということです。篳篥の前打音「タ」と主音「ラー」がそう聞こえることもありますが、より構造的な理由があります。 雅楽の楽律構成は順八逆六といい、一つの音から上に8番目の音(完全5度上)、逆六とは十二律で一つの音から下に6番目(完全4度下)の音を求めることになり、ピタゴラス音階と原理的には同じです。つまり純正な5度と4度の音程は得られるが、3度と6度は純正にならないのです。だから5度と4度と、その差である2度が多用されることになります。「平調 越殿楽」の主旋律がまさにそれです。

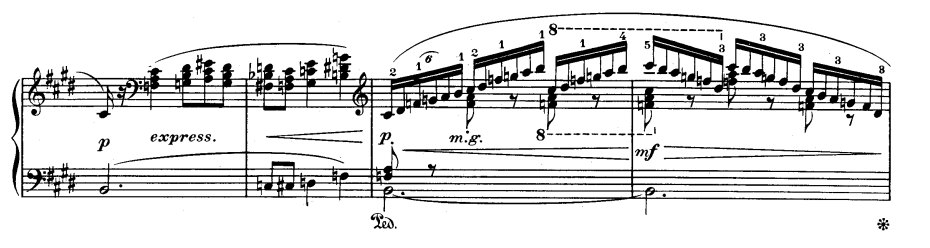

では「海」はどうか?Mov1の冒頭、ニ長調から変二長調になって現れる主題(楽譜9の赤枠)をご覧いただきましょう。これは雅楽の「陽旋法」から取った4つの音だけでできています。2度下がり、その4度下でまた2度下がる。そして、それの5度下で平行して同じ旋律が重なる。つまり、5度と4度と2度で主題ができています。主題(右手)だけ弾くと調性感が希薄で非西洋的な響きがします。雅楽と同じ素材なのだから至極当然です。そしてそれはパリの人間に耳慣れない「先進性」がどうしても必要だったドビッシーには願ったりかなったりの可塑性、進化可能性を備えた素材でした。

(楽譜9)(3分43秒)

このように「雅楽の旋法」に基づく部分は三和音の長調・短調の和声が自然の倍音の動きとしては付けにくく、無機的であると同時に水平方向に運動するエネルギーを感じさせます。それに対して、この例では伴奏(左手)に和音がつきますが、ド・レ・ミ・ソ・ラの密集和音(この書法は「ペトルーシュカ」に遺伝)であり、バスが変ニ長調を確立するので和声的な感じがします。こちらは垂直方向の重力に向かうエネルギーを感じさせます。この縦横の二次元の運動に、6パートで分奏される弦、ハープ、ホルン、木管が舞台上に遠近感をもって分散して定位し、三次元空間の運動となる。これに時間が加わって四次元のイメージが完成します。いまの耳で聞いても新しいものでであり、「海」に僕が唯一無二と感じるものの正体でした。チェリビダッケはこの部分に綿密な練習を施しています。

なお、ド・レ・ミ・ソ・ラの音列は「ヨナ抜き音階」と称され、日本を含む東洋音楽に頻出しますが、新世界交響曲のMov2のようなスラブ音楽にもありますから本稿の論旨としての日本伝統音楽(雅楽)にはカウントいたしません。

「雅楽の旋法」に基づく証拠部分

雅楽の5音音階の1つが「陰旋法」です。これです。

(楽譜10)

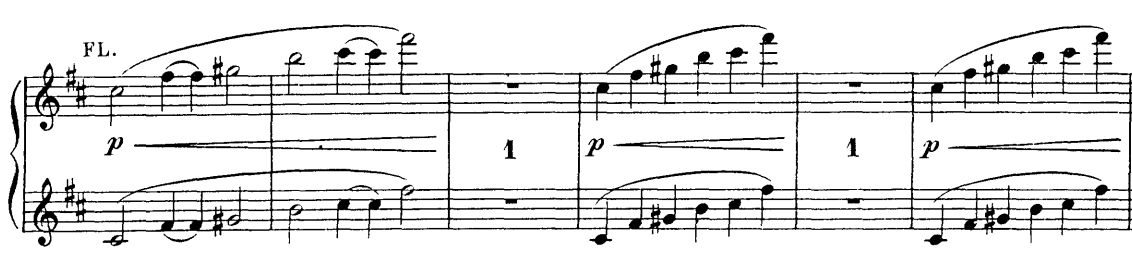

「平調 越殿楽」の篳篥の旋律はこの楽譜を短3度高く移調したものを素材にしています。では「海」はどうでしょう?Mov1が変二長調になる直前にそれがあります。わかりやすいフルートの楽譜をご覧ください(下)。楽譜7の音階を半音高くしたものですが、第2音を欠いており調性が曖昧にされています。それがレなら「陰旋法」、ミ♭なら「陽旋法」ということになります。

(楽譜11)(2分16秒)

ややマニアックなことになりますが、「海」のスコアには謎があります。Mov1の冒頭の部分です。ソにずっと臨時記号の#が付くのになぜドビッシーが曲頭の調性を#3つではなく2つに書いたか?その不経済をもってしても譲れない大事なものは何かということです。バスは「シ」ですがロ短調の部分はなく、バスが「レ」となってしばしニ長調になる部分(第17~22小節)に照準を合わせたと考えるしかありません。なぜそこが大事だったか?この5小節はティンパニが「レ」のトレモロを打っており、直後に現れる楽譜2の音列に加えるとド#-レ -ファ#-ソ#-シ -ド#の「陰旋法」になるのです。同時には鳴ってませんが残像があってその暗い翳りの暗喩になっています。

次は雅楽の5音音階の1つ「陽旋法」です。➀「ドレ」➁「ファソ」③「シ♭ド」の2度間隔ペアが4度の間隔で並びます。

(楽譜12)

「海」はどうでしょう? Mov2を締めくくる夢幻的なハープ、フルート、グロッケンはこの楽譜を半音高くしたものです。

(楽譜13)(21分01秒)

もうひとつ、これは雅楽の音ではないので本稿の論旨から外れますが、Mov2にハープで出てくる全音音階はMov2の「異界性」を象徴します。ちなみにこれはメシアンの「移調の限られた旋法」の第1番です。

完全5度を欠いているので、これを聴くと人は心がざわつき、不安な epiphenomena を見ます。どこか知らない所へ迷いこんでしまったような・・・。

うまく使った例がこれですね。冒頭の音です。8才でしたが怖いなあと思ってました、それでアトムが頼もしく見えるんですね。

伝統的和声音楽へ回帰して「海」は終わる

一方、「海」には三和音による和声的(非旋法的)部分があります。その最たる例がMov1のコーダです(楽譜5)。直前の魔界(楽譜1)の長いトンネルを抜け出してホルンが牧歌的に響く(楽譜15)への移行はストラヴィンスキー「火の鳥」のフィナーレへのそれと印象が酷似しています(調性も変ト長調と嬰ヘ長調で実質同じ)。本稿は期せずして、三大バレエを書くにあたってストラヴィンスキーが「海」から多大な影響を受けていたことを明らかにもしています。

(楽譜15)(10分55秒)

この神々しいコラール風の楽想はMov3で2度再現し、最後の最後に至って感動の大団円への橋渡しをするのです。和声進行は、コードネームで書くと G♭、C♭7-9、G♭、D、E/d♭、D、E、G♭ 、C♭7-9、D♭~です。これはペレアス世界への回帰です。だから当時のパリが評価したのはこれではありません。ここから異界に飛んだ先進性が評価され、その異界を構成したのはコードネームで書けない音階(旋法)だったのです。トリスタンとイゾルデを研究したドビッシーは和声の終焉を悟りタテの論理よりヨコの論理に未来を見ます。それが音階(旋法)でしたが全音音階はペレアスで使っており先進性になりません。だからドビッシーは新しい音階を探していた。それが雅楽だったと考えるのはエキサイティングなことです。

「海」を聴いた感動というのは非常にユニークです。多くのロマン派交響楽は苦悩から歓喜へ一直線に向かっていく感情を喚起します。だから運命や第九をきき終わると元気が出て、頑張ろうという気になります。ところが「海」はちがう。ほっとするのです。ダイビングで暗い海中に潜って、無事に丘にあがったときの感じです。若い頃、Mov2を聴くとお化けが跋扈する幻想交響曲のMov5を連想していました。そこから帰還したほっとした感情は、「5度、4度、2度が支配する不安からの開放」、「伝統的な三和音世界への回帰」の喜びです。

結

「時の娘」流儀で推理はしましたが、真相はドビッシーにきくしかありません。ただ、そのおかげで「海」のスコアについていろいろなことを知り、いまあるのはドビッシーへのリスペクトだけです。好きだからできたことです。好きなことを好きなだけできる、僕にとってこんな幸せはありません。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラウス・マケラ指揮のパリ管を聴いて

2022 OCT 16 18:18:38 pm by 東 賢太郎

パリ管をききました。指揮はいま話題のクラウス・マケラです。予言しておきますが、彼の未来はカルロス・クライバーみたいになります。みたいなというのは、時々現れて好きな曲だけ振るのではなく、カラヤン、バーンスタインみたいに名門のポストを渡り歩いて何でも振れる、でも音楽のやりかたはクライバーじゃないかな、そんな意味です。聴きながらそう思ったのでここに感想を書き記しておきます、そのころ僕はもうこの世にいないので。

パリ管をききました。指揮はいま話題のクラウス・マケラです。予言しておきますが、彼の未来はカルロス・クライバーみたいになります。みたいなというのは、時々現れて好きな曲だけ振るのではなく、カラヤン、バーンスタインみたいに名門のポストを渡り歩いて何でも振れる、でも音楽のやりかたはクライバーじゃないかな、そんな意味です。聴きながらそう思ったのでここに感想を書き記しておきます、そのころ僕はもうこの世にいないので。

2027年からコンセルトヘボウ管の首席指揮者に就任する26才。大抜擢だったハイティンクの32才より若い。しかもすでに現在、オスロ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者、パリ管弦楽団の音楽監督というのも破格で、世界的オーケストラからの熱烈なオファーが殺到しているそうです。でも僕はそういうことはまず第一にマネーだと思ってる人の悪い男なんでなんとも思ってませんでした。

演目はドビッシー「海」、ラヴェル「ボレロ」、ストラヴィンスキー「春の祭典」で、いちおう僕は音を知っている、だからマケラがどんなもんかお手並み拝見するかなと興味がわいたのです。

演奏会はコロナ勃発以来2年半ぶりで、最後もここ東京芸術劇場でした。東京では一番ましなホールで、読響マチネを長らくここで聴いてましたが改装して音が変わりましたね。きのうは1階左寄りの前から8列目で、オケの音はやや奧めで適度にブレンドします。前のが良かったが、まあこれはいい。ところが左の壁の上方にスピーカーがあるらしく、舞台下手のマイクが拾ったハープの音がそこから結構な音量で聞こえてくるのです。なんせ撥弦楽器だから立ち上がりがクリアなんでとても気になる、オケが奥めなんであり得ないバランスで聞こえるんです。おかげで「海」のMov1前半は台無しでした。ドビッシーの繊細な音量指定を無視した偉大な指揮者は何人かいましたが、偉大なコンサートホールまであろうとは想像がつきませんでしたね。

マケラはA・B両プロを「海」で始めてます。パリ管のシグナチャー・ピースということでしょうね。この曲、初演はラムルー管でマルケヴィッチ盤がありますが、ありそうな気がするパリ音楽院管弦楽団(PCO)はどういうわけかルーマニア人のシルヴェストリによるMonoしかないと思います。それがパリ管に改組されたお披露目公演の幕開けにミュンシュが指揮したんですが、そこからバルビローリ、バレンボイムなどがパリ管で録音するのです。そういうこともあって、マケラの選択はなかなかのもんだ。A・B両プロ買おうと思ったんですが「海」が重なってるんでBは買わなかったんです。ここに「夜想曲」でも置いとけば買いましたね、僕は。こういうマーケティング上は不利なことをさせてもらってる所、すでに大物感があります。

しかしPCOがないのはクリュイタンスが録音しなかったせいもありましょうが謎ですね。シルヴェストリ盤は原色的で面白い演奏なのですが、アンサンブルの具合は学生オケが初物をやった感じです。1905年の初演から50年間も、同曲が「現代音楽」だった可能性はありますね。それだけ難しいスコアだし、パリ音楽院はラヴェル事件もあったし保守のサン・サーンスらが君臨してこういうニューミュージックは異端扱いだったかもしれません。しかし、それにしてもPCOの最後のシェフ、ミュンシュとクリュイタンスは外国人で同音楽院卒でなかったのだから、やっぱり不思議なことです。

マケラの指揮に戻ります。一にも二にもオケがいい、パリ管ってこんなにうまかったっけと耳を疑うMov2、この楽章はマルケヴィッチが傑出してますが劣ってません。そしてMov3のトランペット・ソロ!あまりの見事さにあたりを圧して黙らせる風情であり、東の正横綱が土俵入りしたみたいなもの。では指揮はどうかというと、26才が才気ばしってとんがったことをしたという瞬間は微塵もなし。起伏もテンポの揺れも奇をてらわぬまったくの正攻法なのですが、ルーティーンの凡庸とは無縁で音楽する喜びに満ち、オケは触発されて実力全開。プライドの塊りであるスーパーオケはこれが難しくて、でも、できれば自ずとスーパーな演奏になるから、できているマケラはもうgood conductorの称号に値します。年なんか関係ないです。良い「海」をきいたと深い満足だけが残るというもので、この曲がクラシックで一番好きかもしれないと書いた僕がハープの音にもかかわらずそう思ってしまったですから、ああこれは世界からお座敷かかるわなと納得したのでした。

ボレロ。これまた最初のフルートに圧倒されるのです。う、うまい!芸能人の食い物レポートみたいですが、これはもはや形容しがたいレベル。サックスのジャジーもよし、トロンボーンの例の難所も軽々。ところが妙なことに、ホルン、ピッコロ、チェレスタの所、ラヴェルが妙な楽器に聞こえさせようとたくらんだ音のブレンドがまったくなっておらずバラバラ、こんなのは初めてです。指揮者には混ざって聞こえているはずなんで、これもホールの音響特性かスピーカーのせいでしょうか(不明)。とにかく前半の管楽器の展覧会はウキウキする楽しさで、後半は誰がやってもドンシャン盛り上がるだけなんで特になし。指揮は徐々にダンスのようになり、カルロス・クライバーを思い出しました。そう、嬉しそうに振っている。横振りや増音の下から上の速いもち上げが大きく、エモーションがオケに伝わってると見えます。オケも喜々として反応してます。こういうところ、彼は再来になるかもしれない、そんな思いを懐きながら楽しみました。ちなみに、この曲では僕はハープの和音が聴きたいタイプなのでスピーカーは歓迎でした(笑)。

春の祭典。かつて見たうちで最も変拍子を変拍子らしくギクシャク振ったのはエーリヒ・ラインスドルフです。ストラヴィンスキー本人はギクシャクどころかうまく振れず、アンセルメの口出しで一度改定したのを米国でまた変えます。易しく二拍子で振れるようにしたのです(版権=マネーのためという説もあり弟子ロバート・クラフトは二拍子説ですが、両方じゃないでしょうか)。小澤征爾と村上春樹の対談本によると、シカゴ響とRCAに録音しようとする直前に意味不明のその改訂があって、彼もオケも困ってしまい、旧改訂版と新改訂版の両方を録音したそうです。世に出たのは我々の知ってる旧の方ですがティンパニのパートはアンセルメと同じでちょっと混乱してる(いまこれでやる人はいないですね)。「海」も同様の変遷を経ていまでもスコアは2バージョンありますが、祭典の方も現行版に落ち着くまでいろいろあったんです。そして落ち着いて久しい今、ラインスドルフみたいに振る人は絶滅し、ロック世代の指揮者にはもはやノリのよい名曲と化し、難曲ではなくなっています。

マケラもそう。危なげは微塵もなく一個のショーピースとしてほぼ完璧に仕上げています。第1部序奏。光彩の嵐です。パリ管の管でこれが聴けるなんて!機能的な面で指揮、オケに文句をつける部分はなくコンクールなら満点に近い。僕の耳に引っかかったのは1か所だけ、春のロンドに移行する最後の所で裏の拍が落ちたように聞こえましたが、気のせいかもしれません。というのは席の位置のせいもありましょうが音の混ざり方が音域によって差があり(中低域寄り、高音が来ない)、その混濁で細部の細部はよく聴きとれなかったからです。第2部序奏のバスドラのどろどろはだめですね、もっとおどろおどろしくやって欲しいなど解釈上の注文はいくつもありましたが、同行した息子に言いましたが、それはマケラのせいでなく、僕は頭にブーレーズのCBS盤が原音通りに入ってるので、もう死ぬまで誰のを聞いてもだめなんです。ノリのよい名曲じゃない時代というシチュエーションに指揮者もオケもエンジニアも設置しないとですね、1ミクロンのミスも許されない脳外科手術室みたいな緊張の電気がすべての音に流れてるあんな演奏はもう地球上では現れないでしょう。だから誰のを聞いてもコピーバンドのやるビートルズみたいにしか聞こえないんです。不幸なことですね、Bプロもトリが火の鳥なんですが、そっちもアンセルメ盤が完璧に擦りこまれてるんでおんなじでしたね。

指揮者の腕は1回のコンサートぐらいではわかりません。まったく。この3曲は、ある意味、いまの若手指揮者で完璧に振るのは登竜門みたいなもので、ここまで騒がれてる人にとって予想通りの当たり前なんですね。パリ管の腕の方は納得し、こっちは失礼ながら意外感が絶大でしたが、マケラがもろ手を挙げて凄かったかと問われれば、よくわからないとお答えするしかありません。「そういうことはマネーだ」と書きましたが、CAMIがなくなっても音楽業界は変わらないし、むしろコロナの大打撃がありますからスターが熱望されてることは間違いない。カラヤンもフルトヴェングラー亡き後、EMIとDGが取り合いして、ベルリン・フィルとウィーン・フィルも参戦して、彼はユダヤ人じゃないんで錯綜しました。だからバーンスタインが対抗馬にかつぎ出されたんです。オケも生活がかかってるんで、気に入ろうが入るまいがついて行くよ、勝ち馬にってのはあるでしょう、人間だから。

アンコールはムソルグスキーの「ホヴァンシチナ」より前奏曲「モスクワ川の夜明け」。これは良かったですね、彼は只者じゃないと思ったのは、これを選んだこと、そしてこれをああいう風に演奏したことです。薄いオーケストレーションで旋律が楽器から楽器へ移ろってゆき、その立体感の中でどれもが最高のピッチと音楽性で歌い上げる極上の数分間。こういう時の流れは今日の3曲にはないんです。本当はこういう曲がやりたかったのかな?でも、無名の彼がそれじゃあ日本は客が入りませんからね。夢幻的な散歩はそれだけで来た甲斐がありました。彼はレパートリーが物凄く広いと思います。なんでもすぐ覚えてすぐできる特異な能力。バーンスタインがそうでした。小澤征爾さんも徹夜で猛勉強したと自著に書かれてます、メシアンが認めたのはたぶんそれもあるでしょう、還暦ですし、誰が自作を世に広めてくれるんだって。カルロス・クライバーやジュリーニが名門の音楽監督に就任できなかったのはそれでしょう、こだわりの狭いレパートリーだけじゃいくらそのクオリティが図抜けていてもオペラハウスや楽団は経営できないんです。世間はミーハーの方が圧倒的に多いですから。だからカラヤン、オーマンディー、ショルティが必要なんです、マネーの原理でね。

今年、日本のプロ野球界でそれと似た現象がありました、おわかりですか?そう、日ハムのビッグボスこと新庄剛志です。彼はみんな馬鹿にしてますが、人間としては認めるはずのないあの野村克也監督がプレーヤーとしての破格の才能を認め、辞めたら困るのでご機嫌とってピッチャーまでやらせようとした、それほど凄い才能なんです。彼の監督起用がうまくいくかどうかはまだ未知数ですが、彼は野球なら何でもできるし、イケメンだし、すぐ覚えてすぐでき、何でもわかってるから大きな破綻はない、そして、優勝するかどうかなんかより実はこれが主目的ですが「客がはいる」のです。ベルリン・フィルも1963年に「フィルハーモニー・ホール」を造ってこけら落とし公演をカラヤンに振らせました。新スタジアム「エスコンフィールド」に来年移転する日ハム球団にとって、彼はカラヤンなんでしょう。資本はサーカスを必要とする。これは業界に関わらず原理です。僕はそれを知りつつも、良いプレーを見せ、良い演奏を聞かせてくれる才能を追い求める。永遠にこれは続くでしょう。

コンサートの帰りに東武デパートの鰻屋で「あいつ(娘)がパリにいてこれきけないで俺たちがきけるってのも面白いな」なんて酒飲みながら話し、「どれが良かった?」ときくと息子は「ストラヴィンスキー」でした。なるほど。「お父さんは?」「アンコールだよ」。素晴らしい一日でした。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドビッシー「海」ピアノ三重奏版の快楽

2022 AUG 27 0:00:08 am by 東 賢太郎

あらゆるクラシックの中で最も好きな曲というと、間違いなく迷うのはドビッシーの「海」だ。もう50年も聴いているのに飽きるということを知らない。これから週2回ペースで聴いても死ぬまで飽きないことは確実だ。食べ物ならばそういうものはあるが、寿司、スキヤキ、天ぷらは好きだけど週2はきつい。僕の場合はカレーがそれだ。「今晩はカレーよ」といわれ、晩になって別なものに変更されているともうだめだ。レトルトでこっそり夜食してメタボの道を行くことになる。

「海」は僕にとってアポロンでなくディオニソスである。むしろ生理的な快楽であるといっていい。誰にでもそうとは思わないが不思議なスパイス効果があって、冒頭のティンパニの h音のロールが流れ始めると心のある部分が目覚め、心拍数が徐々に上がり、脳内にアドレナリンが回り始め、やがてエンドルフィンだかドーパミンだか快感物質が分泌され、やがて恍惚、金縛りになる。他のことが意識から吹っ飛んでしまうので、目の前で何がおころうと誰に声をかけられようと無反応のトランス状態になっていると思われる。心は空洞になっているのだから、たった25分でこんなにストレスを払拭できる曲もない。

ただし非常に危険でもある。人間に「持って生まれたココロの波長」があるとするなら、始めから終わりまで自分と共振しまくるからだ。要するに、すべての音符が、あらゆる旋律、フレーズ、リズム、和音が「おいしい」。おいしくて仕方ない。僕はいかなる甘言もハニートラップにも屈しない意志の強さは持ち合わせていると自負しているが、「やってくれたら秘蔵の『海』をおきかせしますよ」とそそのかされればやってしまう危険がある。

麻薬的に好きなのは第1楽章のコーダで、ここの強烈な「おいしさ」の具合はとても一言では表せない。フルートとハープが雨上がりに差し込んでくる太陽の光を神の来臨の如くおごそかに暗示すると、ホルンの荘厳な和音があたりをオーロラのように緑白色に照らし、ついに雲が割れて燦燦と陽光が降り注がれる。トランペットとシンバルの閃光が天空を疾駆すると色とりどりの花火が頭の中で打ちあがって目まいがし、高潮すると思いきや静かに治まって幽寂のしじまに消えていく。

そしてこの楽想は第3楽章のコーダでまた自信満々に持ち出されるのだ。極上の美酒のようなあの和声が全管弦楽の強奏で荘厳に唱和され、波しぶきを暗示する音型を従者に従えながら天空をオレンジに染めあげる。まばゆい黄金色の金管にシンバルの銀色の粉がキラキラとふりまかれ、やおら快速で疾走をはじめると、全打楽器が荒れ狂った高波のように打ち鳴らされ、壮麗なトリルで最高潮に達したディオニソスの快楽をティンパニの一撃が毅然としめる。

何という素晴らしいスコアだろう。まるで宝石箱をのぞいたような管弦楽法のワンダーランドではないか。米国の作曲家ウォルター・ピストンは著書「管弦楽法」でこの作品から14箇所も引用し、第1楽章のコーダ直前のイングリッシュ・ホルンと独奏チェロのユニゾンを「両楽器は一つのもののように混じり合い、どの瞬間においてもいずれか一方が目立つということがない」と書いた。これだ。

ほんとうだ。どなたも耳を澄ませばわかる。まるで魔法で新しい楽器を一つ創りだしたかのようだ。

ドビッシーが書いた真に交響的な3つの楽章。これしかないのにかくも驚くべき完成度は何なんだろう。それが言葉の真の意味において、創意に満ち満ちた、今もって聴くたびに新しいと感じさせられてしまうやり方で細部の細部まで精密な工芸品のように彫琢されているというのは人間の気まぐれの仕業にはとても思えない。後期ロマン派のドイツ音楽の管弦楽が厚みをつける「足し算」なら、「海」はどの声部どの和音も厳格に吟味し、楽器を切り詰めてミニマルにする「引き算」なのだ。だからすべての音色の混合に格別の意味があり、クリスタルのような薄水色の透明感がオーケストレーション自体に宿っている。とりわけ第2楽章は頂点のできばえを誇っており、スコアは眺めるだけで一個の芸術品のように美しく、メシアンやブーレーズの作品を注意深く聴く人は、おそらくこの楽章が彼らをも驚嘆させたことが伺えるだろう。

オリジナルの管弦楽版からバージョンダウンするとその味は当然に失われるが、ピアノ2手版、4手版、2台版もこれまた非常に面白い。つまり、スケルトンだけでもピアノソナタとして聴ける魅力的な楽曲であるということだ。ところが先日、ピアノ・トリオ版をyoutubeで初めてきき、これがまた発見だったのだからたまらない。ピアノだけに比べると、Vn、Vcの肉づきの旨味がインパクトを与えていてまた違った味わいになっているのである。管弦楽版では聞こえない声部がくっきりと現れ、意外な音律のずれがあったり、リズムの絡みがこうだったのかと目から鱗だったりする。

Boston Trioの腕前は充分で、このライブ録音のできばえについてああだこうだ野暮なことを書くのはやめておく。それよりなにより、3人の優れた音楽家がこのバージョンをやろうと思ってくれた瞬間にもうブラボーである。

Mov1

Mov2

Mov3

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

2022年は「フランス」で開幕

2022 JAN 3 2:02:35 am by 東 賢太郎

明けましておめでとうございます。

去年は三が日からロンドンとZoomでせわしない正月したが、今年はのんびり。浄真寺の初詣は猫たちがお迎えしてくれ、おみくじも大吉でオッケーでありました。皆さまにおかれても良き年であるようお祈り申し上げます。

さて、我が家ではちょっとした事があってフランスが話題です。食、ファッション、芸術は全部パリだぞ、アニメが流行ってて日本好きだぞなんて盛り上がってる。かく言う僕も、フランスは大好きなのです。ヨーロッパにいた頃、パリで会議があると嬉しくてうきうきし、とにかくあの文化の洗練度は抗いがたいものですからいつ行っても「都会に来たな」と感じました。ロンドン、フランクフルト、チューリヒだって文化も歴史もあって素敵な街なのですがやっぱりパリはパリで、その他のどの都市、ニューヨークだろうがシカゴだろうがどこへ行っても田舎に見えてしまうのですね。

ニューヨークが田舎、なに言ってんの?と思う人は多いでしょうが、文化と文明は違います。文明ならニューヨークでありますが、そこで生まれ育ったガーシュインがパリに行ってみて、「パリのアメリカ人」という自虐ネタ含みの音楽を書いてしまう。あの曲は百年前だからねで済むものでもなく、今だってアメリカ人はコンプレックスがありますからね、フランス語を喋れると一目置かれるようです。コロンボ刑事が自分のオンボロ車を「アンティークの外車ですよ、フランスでね」と自慢して見せる、それを笑って慈しんでしまう愛すべき精神はガーシュインを継いでますね。貴族がいない国の本質的なもの、共和党支持者だって持っているいわば民主党的なものだと思うのです。

では都会と田舎の感じ、つまり都鄙感覚というものがどこから来るか。これは難しい問題です。都市をその構成員である人間に還元すると、雅び(みやび)、野卑という所に発しているでしょう。ではどういう人が雅びなのか。仕事がらヨーロッパの各国で多くの貴族階級の方々にお会いましたが、全員ではないもののやはり一般人とはどこか違う。古語で「やんごとなし」といいますが、雅びな人とは典麗、高雅、瀟洒、威風、鷹揚、寛容、知性、教養、慈愛、そういうものを持った人だと思いました。ただ全部ある人は多くないので反対語をあげた方が定義が簡明です。つまり、「野卑でない人が雅び」なのであり、やんごとないのです。野卑とはひとこと、「はしたなし」で済むと思います。はしたなき人はそのクラスでは見たことがない。これは世界の常識ですね。貴族に限らず平民でも雅びな人がたくさんいて、平然と通りを闊歩している。それをマスでとらえると「都」であり、そうでない所が「鄙」なのです。

では都鄙を食事にあてはめるとどうでしょう。西洋の食文化の「都」はヴェルサイユ宮殿風料理(フランス料理の源流)であり、それが雅びとされ各国に広がりました(参考図書:「フランス料理の歴史」 ジャン=ピエール・プーラン著、角川ソフィア文庫)。フランス革命で貴族が亡命してきたエカテリーナ王室がヴェルサイユ風にかぶれ、ロシア貴族の食卓はフレンチになったわけです。学生時代に渋谷のロゴスキーでロシア料理を食べて、それはそれで素朴でおいしいのだけれど、さもありなんと思いました。ですから後にドイツで暮らしてみて、ドイツ人には申し訳ないですが、すぐ隣で2千年も暮らしていたのに食がフランス化してない、これは大変なことだと思ったものです。ローマはゲルマン人大移動で衰退したと習いましたが、それが正しいことを舌で知りました。両民族はライン川を境に今でも水と油なのですね。

さように民族の食の好みはそう簡単には変わらないとするなら、フランスとロシアは親和性があったことになります。ロシア人は元はスラブ人で、北方ゲルマン人であるノルマン人が攻め込んで混血してできた民族とされます(参考図書:「世界史の発明」タミム・アンサーリー著、河出書房新社)から矛盾するのですが、「第三のローマ」と称したギリシャ、ラテンの血のなせる業なのか、そこが純正ゲルマン国であるドイツとの舌の違いかもしれません。日本にはシルクロード等を通じて西洋の血が入っていると僕は信じます。多大な影響を受けた大陸の覇権国・唐がそうだったし、正倉院の宝物はその例証だし、そうでないと証明する方が困難でしょう。ただそれはローマ、ペルシャ系であっても当時の野卑だったノルマン、ゲルマン系だった可能性はほぼゼロで、ドイツ料理よりラテンのフランス、イタリア料理が日本人の口に合うのは理にかなっているのです。

文化というものは知識・技術で移入できる文明と違って時間をかけて都から鄙に流れ、逆流はしません。フランス宮廷はボルシチを食べないように、一方通行の片思いであります。ところがその原則の例外があって、鄙であるロシアから都のパリに流れた文化があります。それがクラシックバレエであり、その伴奏音楽として進化したバレエ音楽です。正確にはイタリアに生まれフランスで一時期栄えたバレエ(ダンス)が食文化と同じくロシアに伝播し、一方で本家のフランスでは廃れてしまった。ロシアで体系化され逆輸入されたのです。これは音楽史において特異な現象です。まずチャイコフスキーという大天才が現れ、彼は民族的素材は使用しても感覚は五人組とかけ離れて西洋的です。ここで西洋というのはゲルマンではありません、彼はドイツ的なソナタを書きそこに存在の場を求めましたが、分裂的な性格であり、一方の感性はルネッサンスを経た「雅び」につながっていたというのが私見です。

次いで現れたのがストラヴィンスキーでした。彼はゲルマンのソナタに執着せず、新ジャンルであるバレエ音楽を発射台として音楽史を根こそぎ揺るがす作品をローンチした天才です。その独創性はリズムや和声が従来の音楽に比べて特異だったことにあるとされますが、そうした前衛性というならスクリャービン、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチにも見られます。僕の視点はそうではなく、彼は鄙であるロシアから都であるフランスに「文化の伝播の法則」に逆らった作品を黒船の大砲のように撃ちこんで本丸のパリを撃破して「鄙」にしてしまった。明らかな野卑である音をぶつけ、騒動はおこしたがやがてパリジェンヌまで虜とし、アールヌーボーのうわべの仮面を剝ぎ取り、人間の原始の本能をむき出しにしたことに革命性があったのです。上記の3人やロシア五人組はそういう価値基準が仮にあるなら反スターリンであろうとなかろうと「ロシア保守本流」であり、チャイコフスキーはエレガントな異端であり、ストラヴィンスキーは過激派の脱藩者でした。

そのことはロシアの芸術家はよく心得ていて、ストラヴィンスキーの三大バレエは版権の問題もありますがロシアの楽団はあまり取り上げませんでした。需要の問題もあったでしょうがより音楽上の理由もあり、スヴェトラーノフが60年代に春の祭典を録音しましたが西欧の演奏を聞きなれた我々の耳には猛烈にダサく、申しわけないが「はしたなし」に聞こえてしまう。テミルカーノフも野卑丸出し。作曲者本人の演奏からも、そういうブラスの鳴らし方は意図してなかったことは明白で、ムラヴィンスキーは振らなかったし、ロシア人で良かったのは読響を振ったロジェストヴェンスキーぐらいでした。ストラヴィンスキーは同曲をスイスのフランス語圏(クララン)で隣人だったアンセルメの意見も参考にしながら書き、スイス・ロマンド管かどうかはともかくシャンゼリゼ劇場のオケのようなフランス的な音響をイメージしていたに違いありません。ロシア産ではあっても消費地はパリ。フランス料理「ボルシチ風」なのです。

だから三大バレエはフランス人がフランスのオケでやるのが望ましいのですが、これまた難点があって仏国はどういうわけかオケがあんまりうまくない。ライブもCDも何度も聴きましたが満足したのはひとつもなし。あのブーレーズが振ってもどことなくガサツなんですね。そこで僕の要望を満たしてくれるフランス風の春の祭典はというと、ひとつだけ存在します。これひとつです。そう思ってyoutubeにあげたのですが、すぐ消されてしまった。ところが、昨日調べたら公開OKになって復活しておりました。33才の小澤征爾がシカゴ響を振ったRCA盤です。小澤は後にパリ管と火の鳥も録音していますが、若い頃の彼の感性はフランス(ラテン)ものにぴったりでトロント響を振ったメシアン「トゥーランガリラ交響曲」も色香が最高に良いのです。

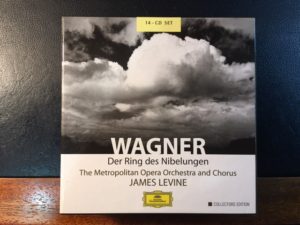

この祭典はブーレーズCBS盤を横綱とすると、M・TトーマスDG盤と並んで大関であります。何年の版なのか一部ティンパ二に耳慣れぬ音はあるが、鈍重でダサい所はかけらもなく、ぐいぐい進むラテン的な軽さは魅力たっぷり。もぎたてのレモンのようにフレッシュでロックのように垢ぬけて痛快。シカゴ響のうまさは言わずもがなで、このオケはこの頃の小澤と同年輩だったジェームズ・レヴァインとも素晴らしいブラームスを録音しており、何国人であれ若者の才能を見抜いて自発性の高い渾身の演奏をする真のプロフェッショナルと思います。生贄の踊りのティンパニ4連打のキマリかたなど今もってあらゆる録音で最高のカッコ良さです。何度きいてもまた聴きたくなる興奮の極致。フィルアップの「花火」の飛び散る色彩もめちゃくちゃ魅力あり。写真のCDで手に入るようなので強力にお薦めします。

この祭典はブーレーズCBS盤を横綱とすると、M・TトーマスDG盤と並んで大関であります。何年の版なのか一部ティンパ二に耳慣れぬ音はあるが、鈍重でダサい所はかけらもなく、ぐいぐい進むラテン的な軽さは魅力たっぷり。もぎたてのレモンのようにフレッシュでロックのように垢ぬけて痛快。シカゴ響のうまさは言わずもがなで、このオケはこの頃の小澤と同年輩だったジェームズ・レヴァインとも素晴らしいブラームスを録音しており、何国人であれ若者の才能を見抜いて自発性の高い渾身の演奏をする真のプロフェッショナルと思います。生贄の踊りのティンパニ4連打のキマリかたなど今もってあらゆる録音で最高のカッコ良さです。何度きいてもまた聴きたくなる興奮の極致。フィルアップの「花火」の飛び散る色彩もめちゃくちゃ魅力あり。写真のCDで手に入るようなので強力にお薦めします。

もうひとつ、今度は生粋のフランス音楽を。こちらもyoutubeで消されていて復活してくれました。パリジェンヌであるモニーク・アースの弾くドビッシー「前奏曲第1番」、1962年7月録音のDG盤です。何をいまさらの世界文化遺産級の録音ですが、皆様と共有したいと思います。同曲はミケランジェリDG盤も光るものがありますが、いま聴き返してみてアース盤の魅力に参りました。

もうひとつ、今度は生粋のフランス音楽を。こちらもyoutubeで消されていて復活してくれました。パリジェンヌであるモニーク・アースの弾くドビッシー「前奏曲第1番」、1962年7月録音のDG盤です。何をいまさらの世界文化遺産級の録音ですが、皆様と共有したいと思います。同曲はミケランジェリDG盤も光るものがありますが、いま聴き返してみてアース盤の魅力に参りました。

何がいいか?例えば第5曲「アナカプリの丘」があるカプリ島はドビッシーが何度も訪れたお気に入りの島ですが、僕も大好きであります。そりゃローマ皇帝ティベリウスが住んだぐらいだからいいに決まってる。地中海クルーズで寄った青の洞窟、丘のうえで食事しながら眼下に眺めた深いブルーのティレニア海(写真)の空気が漂うような演奏が欲しいわけです。

アース盤にはどの曲にも、ふさわしい空気感があります。香りまで湛えている。ドビッシーが得た霊感が彼女に乗り移って、そうでなければ出てこないような極上のニュアンスが何の作為もなく指先から流れ出ているようなこの自然さは恐らく楽譜を理性で読み解いたのではなく、生まれながらでないとできないフランス語の発音のようなもので、指の技術だけでは届かないでしょう。使用ピアノは何なのか微妙に燻んだ音色がいいですね、ドビッシーはベヒシュタイン、ブリュートナーを愛したそうで、スタインウェイかもしれないが近い味があります。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジェームズ・レヴァイン①)

2021 APR 25 22:22:44 pm by 東 賢太郎

詳細は承知していないが、レヴァインがセクハラ告発で表舞台から消されてしまったのは事件だった。日本でも今週、東フィルの指揮者が文春に「不倫四重奏」を暴かれていたが、同オケは「それとこれは別で指揮台復帰は可能」という趣旨の発表をしていて大人の対応のようだ。セクハラとは事の性質が違うのだろうが、法的には僕はどちらもきちんと理解できていない。レヴァインに大人の対応が通じなかったのは何かがあったのだろうと想像を逞しくするしかない。周知のことだが彼は ”クラシック音楽の最大のパワーブローカー” であったCAMI(コロンビア・アーティスト・マネジメント)のCEO、ロナルド・ウィルフォード氏のお気に入りだったからだ。

CAMIはわかりやすく言えばクラシック界のジャニーズ事務所というところである。グローバルな影響力(人事差配力)は破格で、アーティストの側は逆らえば世界のメジャーオケの音楽監督やソリストのポストにありつけず、オケの側はメジャーなアーティストを回してもらえなかった。カラヤンの1回のギャラはオケ団員ひとりの年収以上だったが、かような「企業社会の傾斜配分構造」を音楽界に持ちこんだのはウィルフォードだ。集客力あるスターあってこそのビジネスと割り切ればジャニーズが「嵐」を作るのとかわらず、巨万の富を得るチャンスが才能(タレント)を呼びこんでスターが再生産されるという純粋に資本主義的なシステムを保守的なクラシック音楽界に導入したと整理できよう。

音楽はカネ目あてではないと否定的な人もいる。僕はその一人ではないが、クラシック音楽の需給バランス(作り手と聴き手)を資本主義で維持しようとすると品質を毀損すると考えるからCAMIシステムに限界を見る者だ。クラシックといえば誰もがカラヤン、クレンペラー、バーンスタイン、アバド、ムーティ―、小澤、ゲルギエフ、シュワルツコップ、ホロヴィッツ、ポリーニ、ミケランジェリ、ハイフェッツ、ロストロポーヴィチらの名前を知っている。もちろん彼らが有能だったからだが、CAMI芸能プロの所属タレントだったからでもある。彼らが埋もれて世に出なかった20世紀のクラシック界をご想像いただけば、カネ目あてであろうと何であろうと、音楽の品質保持と我々消費者、受益者の人生の幸福にCAMIシステムは貢献があったと考えるしかないのではないか。

ウィルフォードCEOは2015年に亡くなり、2年後に秘蔵っ子だったレヴァインもああいうことになった。邪推だろうか。さらに追い打ちのようにコロナでCAMI自身も昨年8月に廃業してしまった。聴衆の高齢化で衰退を懸念されていた業界は、カラヤンやホロヴィッツを生み出す仕掛けも失った。現代にだって、スタジオで入念に録音され、後世に残すべき演奏家は多くいるに相違ない。それをライブに足を運べる地の利の人しか享受できないなら19世紀に逆戻りだし、そのライブの道すら疫病で途絶える現況は危機的だ。

レヴァインがロンドン響でマーラー巨人をRCAに録音したのは1974年だ。それがレコ芸で大木正興氏に舌鋒鋭く「青二才のマーラー」と切り捨てられたのをはっきり覚えている。録音当時レヴァインは31才だが、イシュトヴァン・ケルテスがウィーン・フィルで新世界を録音して絶賛されたのが32才なのだから年齢だけの話ではなかろう。19才だった僕は大木氏の指摘した事の軽重は計れなかったが、その10年後にメトロポリタン歌劇場(以下、メット)でレヴァインのタンホイザーに出会うまでは「青二才」のイメージしかなかったのだから氏の文章の影響は計り知れなかった。酷評を書くことに賛否はあろうが、既にメットの首席指揮者に就任していた人間をこきおろすには勇気もいったはずだ。批評というものは自分の評判を心配したら書けない。大木氏には音楽に留まらず大いに学ぶものがあったと思う。

タンホイザーはプログラムの写真のとおり1984年2月10日(金)のことだった。なぜニューヨークにいたかはよく覚えてない。ウォートンの最後の期末試験が終わってまだMBAが取れたかは不分明で落ち着かない時期であり、気晴らしに夫婦で遊びに来いとコロンビア大のMBAにいた先輩のF夫妻に招かれてアムトラックで週末にかけて出かけたのだろう。フィラデルフィアも全米第5位、人口150万の大都市であるが、それにしてもニューヨークはすべてが巨大で破格だ。そこのオペラハウスのシェフであるレヴァインがただの青二才であるはずがないことは、オペラをきく前から都市の威容が語りかけていた。

それは僕にとって人生初オペラだった。タンホイザーは筋と序曲だけよく知っていたが、ああいうものの前にそんな予備知識はあってもなくても些末なことである。舞台も歌もオーケストラも、とにかく観るもの聴くもの全てに唖然、茫然、只々ショックだった。オットー・シェンクのトラディショナルで絵画のように美しい舞台は一生忘れられるものではなく、影絵だけの蠢くヴェーヌスの妖艶さ、ヴァルトブルク城の歌合戦を告げる痛快な大行進曲、合唱がだんだん近づいてクレッシェンドする荘厳な巡礼シーンなど、今でもくっきりと瞼に思い浮かべることができる。あれが同時にワーグナー入門でもあったわけだが、そのためだろう、彼だけは他の作曲家とはまったく違った聴き方を今もってしていることに気づく。

例えばこういうことだ。彼はローエングリン以降の作品をオペラでなく楽劇(Musikdrama)と呼んだが、初演前に劇(drama)を朗読で試演しており、それに音楽がついていく。例えばチューリヒの “Hotel Baur Au Lac” でワーグナーはワルキューレ第1幕をリストのピアノ伴奏で自身がジークムントとフンディングを歌って試演している(右の絵)。チューリヒ滞在時代、そのスポットは僕にとってメッカのように神聖な場所だったが、思えば不遜なことにプレゼンや起債調印式で使わせてもらって “そこ” で僕もしょっちゅうスピーチをしていた。オペラの試演をするほど大きな場所ではない。楽劇はドラマのサイズで生まれ、大管弦楽伴奏にアレンジしてバイロイトの舞台に乗ったのだと実感した。それが海を渡って巨大なメットの舞台に掛かるとこういうものになる。

楽劇は一般に思われているよりずっと、その名の示す通り劇でもあるということだ。レチタティーヴォとアリアの区別がないという点でシェーンベルクのシュプレッヒシュティンメを先取りするが、劇と音楽の比重という点でいうなら楽劇における方が劇の重みが大きいと思う。ということは舞台装置はもちろん歌手(役者)の演技、ビジュアルも重い。ヴォータン、ジークムントはもちろん女性でもブリュンヒルデには、声もさることながら相応の体躯の人をどうしても求めてしまう。等身大キャストのリングがあっていいという人もいるようだが僕の趣味ではない。物理的にオケの ff を圧する声が出ないだろうし、そもそも神々の物語に世間様を持ちこむのはマイスタージンガーの舞台が美術学校で名歌手たちが先生だという笑止な置き換えに等しい。このメット公演の強烈な第一印象が三つ子の魂となって、それが僕のワーグナーの基本的パーセプションになって今に至る。

だからというわけでは必ずしもないが、レヴァインのリングは数多ある中でも好みの方だ。フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、ショルティ、ベーム、カラヤン、カイルベルト、ケンぺ、バレンボイム、ブーレーズ、ヤノフスキあたり が定番だろうが、僕の場合レヴァインが最近もっともよく取り出すCDである。最大の理由はヒルデガルト・ベーレンスのブリュンヒルデだが(サヴァリッシュ盤にも出ているがこっちの方が良い)録音が素晴らしく良いことも特筆したい(ニューヨーク、マンハッタン・センター)。METオーケストラは他のどれと比べても抜群にうまく、その点で同格のカラヤン盤より声と管弦楽のバランスが自然で、大音量にするとオペラハウスさながらの快感だ。歌手もそういう人をそろえており、「人間離れした声質+ピッチ不明の大音声=ワーグナーらしさ」という既成概念を覆す純音楽的なリングといえる。聞こえるべき楽器が適度に聞こえ、音楽の意味と構造が自然に見えてくる。こういう音はバイロイトではしなかったし、物語の情念やどろどろが物足りないという意見の人も多いだろうが、そこはリングに何を求めるかだ。

が定番だろうが、僕の場合レヴァインが最近もっともよく取り出すCDである。最大の理由はヒルデガルト・ベーレンスのブリュンヒルデだが(サヴァリッシュ盤にも出ているがこっちの方が良い)録音が素晴らしく良いことも特筆したい(ニューヨーク、マンハッタン・センター)。METオーケストラは他のどれと比べても抜群にうまく、その点で同格のカラヤン盤より声と管弦楽のバランスが自然で、大音量にするとオペラハウスさながらの快感だ。歌手もそういう人をそろえており、「人間離れした声質+ピッチ不明の大音声=ワーグナーらしさ」という既成概念を覆す純音楽的なリングといえる。聞こえるべき楽器が適度に聞こえ、音楽の意味と構造が自然に見えてくる。こういう音はバイロイトではしなかったし、物語の情念やどろどろが物足りないという意見の人も多いだろうが、そこはリングに何を求めるかだ。

レヴァインは交響管弦楽の指揮も室内楽も歌の伴奏もするマルチタレントだが、まず、第一義的に、膨大なレパートリーを誇るオペラ指揮者である。ルドルフ・ゼルキンにピアノ、ジョージ・セルに指揮を師事した能力がベースにあって、その上にオペラで大曲をバランスよくまとめ、メリハリを与え、聞かせどころを過不足なく料理する劇場的感覚が付加されたと思われる。とはいえピアノの腕はミトロプーロス、セル、サヴァリッシュ、バーンスタイン、プレヴィンもそうだったように本職はだしで多くの室内楽録音で際立っているが、ドーン・アップショウとの「ドビッシー歌曲集」は特に愛聴している。フランス音楽への適性では師のセルを上回っており、1983年のメットでのペレアスを聴きたかったと悔やむクオリティだ。

(続く)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「上を向いて歩こう」とは何だったのか?

2021 APR 13 17:17:30 pm by 東 賢太郎

少年マガジン、少年サンデー、少年キング、少年ジャンプ、少年チャンピオンを五大週刊少年誌という。僕はサンデーを本屋でとってもらっていた。それが6才から11才なのは「伊賀の影丸」の連載期間でわかる。僕にとって漫画=影丸で、同誌の他の漫画も他誌も興味なく、連載終了(影丸旅日記の巻)をもって自然に少年雑誌、漫画とお別れした。同工異曲の横山光輝作品である「仮面の忍者赤影」すら無視だった。かくして自分の潔癖主義、厳正主義、ピューリタニズムは小学校時代にできあがっていたことを知るが、コンプライアンスがcomplyするものに対して相対的であると同様に潔癖、厳正、ピューリタンであるべき対象はその後の経験に伴って変化してきた。

漫画はいまや日本を代表する文化財である。パリのジャパン・エクスポには20万人もフランス人のマニアが押し寄せるのは有名だ。世界を席巻した『鬼滅の刃』は少年ジャンプ(集英社)、『進撃の巨人』は少年マガジン(講談社)の連載と、僕が影丸に夢中になっていたあのトキワ荘時代からの延長線上にあるのだから感無量で、漫画・アニメ・ゲーム文化は他国が一朝一夕で凌駕できるものではないだろう。それに比べると、映画、音楽という本流のエンタメが弱いという指摘がある。ハリウッドで無名の映画監督がアカデミー賞を取った韓国の後塵を拝しているのは事実かもしれない。

しかし、実はエンタメの世界一には先駆者がある。

「上を向いて歩こう」である。中村八大作曲、坂本九の歌唱によるこの歌は東京五輪の前年1963年に「全米ビルボード1位」に昇りつめている。これの価値は以後58年間、韓国のBTS「Dynamite」が昨年選ばれるまで東洋人の1位が出ていないことでわかる。東洋人の1位というとゴルフの松山英樹がつい先日にマスターズで初の歴史的快挙を達成したが、米国に今の東洋人のプレゼンスがない半世紀も前だから事の大きさでひけをとるものではない。しかし当時は実感がなかったのか、「スキヤキ」のタイトルが不快だったのか、このニュースは日本で大きくは報道されなかった。

あるきっかけで僕はyoutubeでこの曲をきいた。半世紀ぶりにきき返した。そして、ヘッドホンで子細にきき直した。そして悟った。アメリカ人はこれが天下の名曲、名唱であることを正しく評価したから1位になったのだと。

なぜこの曲をyoutubeできく気になったかというと、仕事の気晴らしにドビッシーの「亜麻色の髪の乙女」を弾いていたら、黒鍵だけの冒頭が「ひとーりぼぉっちの」にきこえたからだ。どっちもソ・ミ・ド・ラだ。「上を向いて・・」を半音下げて「亜麻色・・」と同じ変ト長調で弾いてみた。すると、ソ・ミ・ド・ラには共通する特別の効果があって、両者にユニークな性格を与えていることを発見した(以下、これを「亜麻色音列」と呼ぶことにする。音名は移動ドで記す)。その効果は一種の化学反応であり、「上を向いて」が音だけで全米を虜にした秘密と考える。それを本稿で記しておこうと思う。

(1)亜麻色音列は何色か?

答えは「玉虫色」だ。見る角度によって異なる色合いに見える昆虫の羽の色である。政治家の「玉虫色の答弁」は評判が悪いが、玉虫厨子は飛鳥時代から日本人の美意識に合致したことを示してもおり、評価自体が玉虫色というトートロジーを包含する謎の色だ。音列も個々の構成音が喚起する色合いがあり、集合的に括れると和声として伴奏できる(コード)。

ではドビッシーは「亜麻色・・」の冒頭のソ・ミ・ド・ラの和声をどうしたか?答えはこうだ。

なし。空白。

ソミドまではⅠの和音だがラは非和声音でⅥに親和性がある。よって、コードがCにもAmにも見える玉虫色である。ドビッシーはここの伴奏を調性がわからぬよう白地とし、27小節目の再現でそのどちらでもない意外な Ⅳ(F)の和声で伴奏してもう一色増やす。旋律はオクターブあげて倍音を濁らせない工夫も見える。彼が骨の髄まで音響マニアでmeticulousであることはそういう細部に見て取れる。その男が野原にたたずむ美しい少女を描いたポエムに想像をたくましくし、その心の移ろいを曖昧にぼかしたのがこの曲だと僕は考えており、亜麻色音列はスコットランドの5音音階(蛍の光が例)で、騙し絵のような人工の曖昧を造り出すのに都合がよかったと思われる。「玉虫色の髪の乙女」なのだ。

(2)「ラ」はサブドミナントの使者である

一方の「うえをむーいて」はドドレミドラソだ。ドミナントの「ソ」に落ち着くからⅤ(G)が伴奏すべきだが作曲家・中村八大はミドラソ全部をⅢ(Am)にしたからソの部分は Am7 だ(C と Am のハイブリッド)。この曖昧はミドラソが亜麻色音列のソを最後に持ってきた転回形であることに起因している。亜麻色音列はトニック(T)のソミドを受け止めるのがドミナント(D)のソではなく非和声音の「ラ」だから落ち着かないのである。「うえをむぅいて あーるこぉぉぉ」のバスもド・ラ・ド・ラであり和声も自然に聞こえるが落ち着かない。

ところが、「ラ」には効用がある。サブドミナント(S)であるFの構成音であり、C⇒Fという和声連結には「希望効果」という心理的イフェクトがあるのだ。なにか人間の心を明るくし、わくわく感を醸し出すもの。証明はできないが、それは長調が明るく短調が悲しいのと同様の心の薬理作用としか言えない。ここに書いたのでご興味あればお読みいただきたい。

最初の3音がハ長調である亜麻色音列に闖入した最後の「ラ」。これが F にブリッジをかけて「希望効果」を持ちこんでいる。「亜麻色・・」の第27小節、そして「上を・・」のサビ部分のコードは明々白々の F になるが、実はどちらの曲も冒頭のメロディの「ラ」がそれをひっそりと暗示していた。これは料理における「隠し味」を連想させる。けっしてその味はしないが、いれると料理全体がおいしくなるというあれである。

私見ではこれが「上を向いて歩こう」を天下の名曲たらしめ、理解できない日本語歌唱のまま(だからタイトルはやむなくSukiyakiになった)「全米ビルボード1位」に押し上げた秘密だ。日本に置き換えて考えてみていただきたい。原語のままのアジアや中東の歌が日本レコード大賞に輝く可能性があるだろうか?それほど曲と歌が良かったということでなくて何だろう?それが「ラ」が隠し味としてワークしたサブドミナントの希望効果であり、田園交響曲を名曲たらしめた同じ原理が働いているなら全米を虜にするぐらいなんでもないことだ。

(3)楽節ごとの解題

曲はくり返しを含むABAの三部形式で、4小節が1単位(「節」と呼ぶ)である。第1~4節がAであり、第5,6節がBとなっている。

第1節「うえをむぅいて あーるこぉぉぉ」

軽快な前奏は打楽器による16ビートの弱起。リズムはあたかも軽快だが歌の入りは1拍目が欠けて(弱起)ためらいがあり、伴奏でバスがド・ラ・ド・ラ、チェロがソ・ラ・ソ・ラを弾く。「ラ」の存在が低音にも響く。旋律はドーレミドラソと一応は「ソ」(ドミナント)に落ち着き、繰り返しの瞬間にソ→ドの西洋音楽定式(D→T)の安定が聴こえる。そこに僕は失恋した青年のけなげな再起への意志をきくのだが、歌詞のわからないアメリカ人は「あーるこぉぉぉ」で「こ」が16ビート前打で前奏の入りのビートに乗っかって「ぉぉぉ」でスイングする部分でハートをわしづかみにされたのではないか。

第2節「なーみーだがーこぼれーないよぉぉに」

この歌の最高音である「ラ」(青字)が早くも現れるが、前節のバスが暗示していたものだ。しかし音高にもかかわらず哀調はまだピークではない。坂本九は第1節を抑えめに歌っており、それだけにハスキーな高音部「ラ」は晴れた秋空のように透明であり、こぶしのように裏声がまじる「よぉぉに」が耳をとらえる。坂本は芝居、日舞、三味線、邦楽の素養もありヨーデルのファルセットボイスもできた。こんな歌声は日本人もアメリカ人も聞いたことがなかった。

第3節「おもいだーすー はーるのひー」

和声はC、DmときてDm7を経て悲しみのE majorに行き着く。バスが文字どおりド、レと上へ向かっていくが、Dm7のバスのファは脆弱な3度転回形で「希望のファ」として維持できず、力なく半音下がってミになる(意図ではないのだろうがジュピター音型を形成している)。上を向かないと涙がこぼれるほど悲しい「何か」がこの和音Eで痛切に語られ、哀調はピークに達する。

第4節「ひとーりぼぉっちのよるー」

「亜麻色の・・」にきこえた問題の部分だ。音はドドーラソミドラドドーだが、「ーラ」で凄いことがおきる。バスにファが入って(今度は根音)明確にFの和音がきこえる。つまり、Fの希望効果が炸裂するのである、歌詞は「ひとりぼっち」なのに彼は悲しみの中に希望を見ている。バスはラが飛んでファミレドと今度は下って安心安定のトニックに落ち着く。第3節の悲しみの極点がほどけて一時の癒しに向かう非常に重要なパッセージでその過程に亜麻色音列が配されているわけだが、その落ち着きはドミナント→トニックではないから脆弱である。「よるー」の1回目の伴奏和声は「ひとりぼっち」部分のそれのリフレーンでまさにここが当曲の目玉であることを示しつつ印象的な木琴の後打ちが重なり、トロンボーンの和声を従えてバスのファミレド降下が再現してさらに悲しみを沈静させる。僕はここが大好きで、強烈に古き良き昭和を感じる。

第5節「しあーわーせーはーくものーうーえーにー」

そこでいよいよやってくるサビだ。ファファファソラーだが、「亜麻色」の変ト長調で弾くとここまですべて黒鍵だったのがファは初めての白鍵になって劇的に景色がバラ色に変わる。前半は思いっきりサブドミナント(F)= 希望、希望、希望!である。そうだ、もう涙はいらない、悲しくないんだ。

第6節「しあーわーせーはーそらのーうーえーにー」

ところがあっという間に幸せはしぼんで短調(Fm)になって希望が曇ってしまう。そして、また上を向いて歩かなくてはいけないのだ、涙がこぼれないように・・・。原曲は長調のままだったが、坂本が音を外して短調になったという説がある(wiki)。確かに第5,6節の歌詞の違いは「くも」と「そら」、「ほし」と「つき」だけで暗転を示唆するものはない。しかし歌をきく限り坂本は長短が曖昧になるような音感の持ち主ではない。とすると、坂本の意見でそうなったと考えることもできるだろう。現に彼は陽と陰の振れ動く感情をたっぷりのせて全曲を歌いきっており、短調部分は真骨頂を示している。

(4)卓越した坂本九の歌唱

この曲がブレークした秘密は音の原理だけでなく坂本九のユニークな歌唱にもある。前述のハスキー、こぶし、裏声、母音にハ行の子音が混ざる、「なきながら」のリズムを言葉なりにくずすなどだ。こういうことは人の声のなせる業であって、ハートにストレートに訴えてくる。何より彼は明るい。太陽のように。そして、邪悪の影もない良い人だ。好感度抜群の若者なのである。しかし、なぜか悲しんでいる。楽しかった春や夏を思い出し、いまは失意の底にある。涙を見せないようにやせ我慢で上を向いて歩いて、空の向こうにやがてくる幸せを願っている。歌詞がなくても、日本語がわからなくても、不思議と彼の歌だけでそういうことが伝わってくる気がしないだろうか。

クラシックの歌もずいぶんきいたが、うまい歌とはいったい何なのだろう?それを我々聴衆が味わうとはどういうことなのだろう?素人耳にも技術の冴えが見事な人はたくさんいるが、心を打つかどうかというと別だ。音程やリズム感を求めるなら楽器でもいい。そうではないことができるから、歌というものは格別なのだ。坂本はこの歌でそれを教えてくれている。音大の先生が優をくれる性質のものではないだろうが、僕は何度きいても素晴らしいと思うし、またききたくなってしまう。そういう人が何百万人も、しかもアメリカにまでいたから賞をもらった、これは誰が何と言おうと揺るぎのない事実だ。

太平洋戦争で日本が完膚なきまでに叩きのめされてから20年もたっていないころ、男が涙を隠しながら泣いてるこの歌。悲しみの背後にもう戦後ではない自由の息吹と新時代への憧憬がほんのりと漂ってもいる希望の歌。音楽がドとラで落ち着かないと書いたがそれは時代がまだそういうものだったのであり、そこに青年のアンビバレントな心理をかぶらせて描いた名曲というのが古典としての評価になっていくのだろう。ドビッシーがパリの新風だった曖昧模糊を楽想としてスコットランドの少女に、シューベルトが自らの暗い境遇と時代を冬の旅に反映させたのと変わらないように思う。

不遇の事故で故人となった坂本九を静かに偲びながらもう一度きく。昭和39年、東京オリンピックがやってきて我が家にカラーTVなるものが現れ、マイカーで伊豆に避暑に出かけ、希望、希望、希望と明るい先を希求する心情で国民みながこの歌を口ずさんでいた。その空気を吸って育った僕らは当たり前のように高度成長期を駆け抜け、自由を謳歌した。そして高齢者の端くれとなったいま、戦争で塗炭の苦しみを味わいながら日本を残してくれた親の世代、そして低成長が当たり前となってしまって成人した子の世代のことを思う。では何をすればよいのだろう、やり残したことは何だろうという疑問だけが解けていない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

サンソン・フランソワの弾くドビッシーは

2021 MAR 9 0:00:33 am by 東 賢太郎

スイスのDE BAER(ディ・ベア)社による アナログターンテーブル「Topas(トパーズ)」の試聴機が来た。60kgと重量級。カートリッジはEMTがいまいちでオルトフォンのMC Anna Diamondをつけてもらったら多少良くなった。あと何時間レコードを聴けるかという年齢だ、意に添わない音で時間を費やすことはしたくない。

ハイエンドは一聴してこっちとはならず、楽しいが比較はけっこう疲れる。LPを取り出して片っ端からきく。ざっと30枚ぐらいか。ジャズ系は最高だ。熱が伝わる。マッコイ・タイナー絶頂期の数枚、 オスカー・ピーターソン・トリオの名盤We Get Requests、ラリー・カールトンStrikes Twiceなどをきく。

このへんでクラシックに移る。ピアノだけはCDの方が良いと思ってるが一応きいてみよう。ミケランジェリのドビッシー前奏曲、コンタルスキー兄弟のハンガリー舞曲、アンドラーシュ・シフのモーツァルト・ソナタ集、ゼルキン・セルのブラームス2番、グルダのワルトシュタインなど。

ここで遭遇したのがサンソン・フランソワの弾く「子供の領分」だった。

フランソワでいいと思ったのはラヴェルの2つのコンチェルトだけだ。どうも色モノのイメージしかないのが正直のところだ。ドイツ物は軽くていまいち、プロコフィエフは面白いが風変りで、ショパンはこっちが聴かない。まあそれは良しとしよう、いけなかったのは肝心かなめのラヴェル、ドビッシーである。

まずラヴェルのソロ名曲集、クープランの墓のフォルレーヌに音符の改変(記憶違い?)がある。EMIの録音レベルが低く音もさえない印象でがっかりである。ドビッシーもベルガマスク組曲の第1曲、10小節目の和音が変だ。第2曲にもあって幻滅である。こういう所でテキトーな人というイメージができ、以後ぜんぶお蔵入りになっていた。

大きな間違いだった。気づかせてくれたDE BAERに感謝する。ドビッシー集のCDも取り出してみる。幻滅して以来だからブルメスターのプリで一度もきいてないが、良い装置だとラヴェル集よりずっと音が良いことを知った(僕のは1987年のフランス盤だ)。しかもだ、前奏曲集 第2巻!いったい何をきいてたんだろう、もう言葉がない、これはかつてきいた最高の演奏である。テンポもリズムもフレージングもフランソワ流で文句をつける人もあろうが、ここまで完全に咀嚼されるとひとつも不自然でない。はっとさせる驚きに満ち、むしろドビッシー自身が弾いたらこうなるのだろうとさえ思えてしまう。エチュードは7,8,10-12番しかない。無機的に響く演奏が多いがこんなにエロティックに響くのは初めてだ、驚くべきイマジネーションである。

大きな間違いだった。気づかせてくれたDE BAERに感謝する。ドビッシー集のCDも取り出してみる。幻滅して以来だからブルメスターのプリで一度もきいてないが、良い装置だとラヴェル集よりずっと音が良いことを知った(僕のは1987年のフランス盤だ)。しかもだ、前奏曲集 第2巻!いったい何をきいてたんだろう、もう言葉がない、これはかつてきいた最高の演奏である。テンポもリズムもフレージングもフランソワ流で文句をつける人もあろうが、ここまで完全に咀嚼されるとひとつも不自然でない。はっとさせる驚きに満ち、むしろドビッシー自身が弾いたらこうなるのだろうとさえ思えてしまう。エチュードは7,8,10-12番しかない。無機的に響く演奏が多いがこんなにエロティックに響くのは初めてだ、驚くべきイマジネーションである。

このドビッシーは最晩年の録音で、たしかコンサートで倒れてその頃は命も危なかったはずだ(だから全集が完成しなかったと記憶している)。それでも酒びたりと煙草はやめず、まぎれもなく不健康でデカダンな男だった。youtubeを探ったら亡くなる3年前にパリのジャズ・クラブで弾いているビデオを見つけた。こういう場所でドビッシーが響く、粋だねえ、なんてパリなんだろう。そんなことはドイツやアメリカでは絶対におきないね、日本じゃ100年たっても無理だ。半世紀前にサティ、ドビッシー、ピカソ、コクトーらがたむろしていたカフェ・コンセールのジャズ版がこれじゃないか。手前で聴いてるのはピアニストのアート・シモンズだ。

ベルガマスク組曲のパスピエ。気にいってたんだろう、そう、これはめちゃくちゃいい曲なんだ。彼はバド・パウエルが好きだった。わかる。このころ、定住する家はなくホテルを転々としてたらしい。歌わせてよと舞台に上がる女性シンガー、ナンシー・オロウェイとは仲が良かったとどこかに書いてあった。

60年代にはパリに多くのジャズメンがきてにぎわったようで、彼がクラブに入りびたっていたのは想像に難くない。酒、煙草、女、ジャズにクスリもあったのかどうか46の短命だった。たぶん男にしかわからないだろうが、野郎にはこんな生き方があっていい。僕は残念ながらそのどれもやらないが、精神構造とライフスタイルにおいて同じ種族であることに誇りすら覚える。ガリ勉のエリートは嫌いだ、あれはそれしかできないからそうなのであって、その人種が弾くドビッシーは死ぬほどつまらない。

今回いろいろ聴いてみたが、フランソワはなんでもすぐ耳コピ暗譜で弾けたんじゃないか。スクリャービンの3番(素晴らしい)やショパンのスケルツォなど譜面を追ってる風情が微塵もない天衣無縫である。バド・パウエルがさかりのついた猫みたいにアオアオいって弾いてる、あそこに楽譜なんて概念はありようもないのであって弾く音符はその刹那に頭で生まれてる、ひょっとしてフランソワもそうで、そうなれる曲しか弾かなかったんじゃないか。

ベルガマスクの和音?そう、違ってたかい?ちったあ構わねえだろ、俺は感じたまんまを弾いてんだぜ、インプロヴィゼーションというやつさ。

そんな声が聞こえる。そうだったのかもしれない。書いたドビッシーもいいんじゃないのってもんかもしれない。モーツァルトもベートーベンもインプロヴィゼーションの名人だったから変奏曲がすいすい作れたわけで、紙に印刷した音符ってのはクラシック音楽という名のジャンルに位置づけたいなんて作曲家が意図した代物であるわけがない。勝手に盗まれ演奏されてはカネが入らんからかなわんということで、ブツにして買ってもらってコピーライトをはっきりさせようってもんだったわけだ。

こういうビデオを見ると、クラシック音楽という世界で出来上がったというか、固まってしまった流儀がとても虚構に満ちたものに思えてくる。志村けんが「お笑い界の巨匠」なんて祭りあがって草葉の陰で笑ってるみたいなもんで、祭り上げて食ってる連中がいるってことである。音楽を書いた連中はたいがいデカダンでマニアックな変人の男であって、フツーの良家の子女や学校秀才がすましてやれるようなもんじゃない。ロック・アーティストがそうだ、連中の風体、生態を見てると多くの人はそう思えるだろうが、それが音楽ってもんの正体だ。燕尾服なぞでおめかしするクラシックというジャンルだけはそうじゃないことになってるのは実に不可思議である。

フランソワを色モノと断じていた僕も忌まわしいクラシック世界の呪術にかかっていたということだ。ずいぶん精神の自由を損していた。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。