パリの息吹(魅惑の「マ・メール・ロア」)

2023 SEP 17 23:23:37 pm by 東 賢太郎

ルイ・ド・フロマン(Louis de Froment、1921 – 1994)というフランスの指揮者を知る人はオールドファンだけだろうか。ルクセンブルグ放送交響楽団のシェフとして貴重な録音を残した名指揮者であり、プーランクの弟子でありプロコフィエフとも親交があったガブリエル・タッキーノとサン・サーンス及びプロコフィエフのピアノ協奏曲全集をVOXレーベルに録音している。後者は僕の愛聴盤であるし、ダリウス・ミヨーが自作自演集の一部を指揮させるほどお墨付きの指揮者でもあった。

ルイ・ド・フロマン(Louis de Froment、1921 – 1994)というフランスの指揮者を知る人はオールドファンだけだろうか。ルクセンブルグ放送交響楽団のシェフとして貴重な録音を残した名指揮者であり、プーランクの弟子でありプロコフィエフとも親交があったガブリエル・タッキーノとサン・サーンス及びプロコフィエフのピアノ協奏曲全集をVOXレーベルに録音している。後者は僕の愛聴盤であるし、ダリウス・ミヨーが自作自演集の一部を指揮させるほどお墨付きの指揮者でもあった。

VOXは1945年にニューヨークで出来たレーベルで、ありがたい千円台の廉価版だった。ファイン・アーツQのハイドンのカルテット、ハンガリーSQのモーツァルト(ハイドンセット)、アビー・サイモンのラヴェルやラフマニノフなど学生時代の米国旅行であれこれ買いお世話になってはいたが、いかんせん粗製乱造の工業製品という風情の米国盤は欧州盤に比べて品質が劣っていたのがデメリットで、となると、アーティストも欧州では一流でないのかと根拠のないイメージができてしまい、ブレンデルもスクロヴァチェフスキーも僕はVOXで知ったものだからそれを払拭するのにしばらく時間がかかった。ルイ・ド・フロマンもそうだ。

彼のラヴェルの管弦楽作品は88年に写真の安っぽい装丁で出た廉価CDをロンドンで見つけた。当時、暇があればCDショップをのぞくのが日課だったのだ。特に期待はなく、単に安いから買っただけだ。棚に埋もれていたのはそれなりの程度の演奏に聞こえたからだろう。ところが昨年9月、何の気もなく偶然に聴き直してみてマ・メール・ロアに瞠目した。伴奏指揮の便利屋ぐらいに思っていた不分明を恥じ、そこですぐyoutubeにアップすることになる。

彼のラヴェルの管弦楽作品は88年に写真の安っぽい装丁で出た廉価CDをロンドンで見つけた。当時、暇があればCDショップをのぞくのが日課だったのだ。特に期待はなく、単に安いから買っただけだ。棚に埋もれていたのはそれなりの程度の演奏に聞こえたからだろう。ところが昨年9月、何の気もなく偶然に聴き直してみてマ・メール・ロアに瞠目した。伴奏指揮の便利屋ぐらいに思っていた不分明を恥じ、そこですぐyoutubeにアップすることになる。

多言を弄する気はない。ぜひ皆さんの耳でご体験頂きたい。

ルイ・ド・フロマンはフランス貴族の家系である。だからというわけではないが、このラヴェルは初めから終わりまで犯し難い気品のようなものが一本ぴんと貫いているように感じる。ドビッシーにそれはいらないがラヴェルには不可欠の要素であり、品格を感じない演奏はサマにならない。つまり、田舎くさいラヴェルなんてものは存在しないのである。彼自身はスイス人の父とバスク人の母をもつ市民の家系だが、精神の地平は遥か高みにあった。

僕にとってパリはどんな街かといえば、何度も往っていたころはどうということもなかったが、遠くなってしまった今は雑多な思い出がぎゅっと詰まった玉手箱のようなものだ。マ・メール・ロアはそれに似つかわしい音楽であり、これをあるべき姿で響かせるにはそれなりの人となりが要る。彼にはそれがあったということであり、いいなあと嘆息してパリという都会の息吹を思い出すしかない。昨今の音楽演奏の水準は高まり、この程度の技術での演奏はどこの楽団もできる時代だが、玉手箱から美しい宝石だけを取り出して見せてくれるこのような至福の演奏はついぞ聴かなくなった。音楽がエンタメではなく文化であると感じる瞬間であり、こういう演奏ができるアーティストがはやり歌の歌手みたいに時代とともに忘れ去られるならクラシックがクラシックたる時代も去ったというべきかもしれない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

悩殺されたシュヴァイツァーのラヴェル

2023 JUL 28 2:02:15 am by 東 賢太郎

クラシックには「三つ子の魂」病があることは僕ぐらいのトシにならないとわからないのかもしれない。あるのだ。ジュピター、魔笛、英雄、運命、第九、皇帝、未完成、幻想、悲愴、巨人、海、火の鳥、ダフニス、カルメン、ボエーム、弦チェレ、トゥーランガリラ・・みんなそうだ、どれもこれも「初めて覚えた演奏」が亡霊みたいに頭にこびりついていて、感じの違う演奏を聴くと「こりゃダメだ」になってしまう病気だ。

ラヴェルのト長調協奏曲のフランソワ盤がそれだ。クリュイタンスの伴奏を含め、これを凌ぐものはもう出ないと今でも確信している。

ところがそうでないことに気がついた。第2楽章が好きになって暗譜したのは大学あたりだ。これを静かに弾くと心が洗われる。先日のことだ。仕事で疲れ切っていて、これを感じるままに弾いていて我に帰った。あれ、フランソワとは似てないぞ。そしてもうひとつ気がついた。第2楽章をもっと好きになってしまった演奏があったのだ。誰だったっけ?youtubeであれこれ聴いてみた。あった、これだ!フランスのピアニスト、ニコール・アンリオ=シュヴァイツァー(Nicole Henriot-Schweitzer)だ。

そう、このレコードだ、大学時代に勉強をサボって行ったアメリカで見つけ、狂喜して買ってきたエンジェル盤だ。でも3年と4年と2度行っていて、どっちだったかは覚えてない。その時点で持ってたのは古い順にフランソワ、ワイセンベルク、アルゲリッチ、アントルモン、M・アースだ。なぜわかるかというと紙片に日付を書いてジャケットに入れてるからだが、このレコードにはない。4年で買ったほうは紙片が入っているのでこれは3年、西海岸を旅行した1977年だったろうか。

そう、このレコードだ、大学時代に勉強をサボって行ったアメリカで見つけ、狂喜して買ってきたエンジェル盤だ。でも3年と4年と2度行っていて、どっちだったかは覚えてない。その時点で持ってたのは古い順にフランソワ、ワイセンベルク、アルゲリッチ、アントルモン、M・アースだ。なぜわかるかというと紙片に日付を書いてジャケットに入れてるからだが、このレコードにはない。4年で買ったほうは紙片が入っているのでこれは3年、西海岸を旅行した1977年だったろうか。

狂喜したのは伴奏がシャルル・ミュンシュ指揮パリ管だったからで、シュヴァイツァーの名前は聞いたこともなく性別もわからず(女性だ)、ちょっと弱みだがミュンシュが使ったのだからと思っていた。

それをお聴きいただこう。

ニコール・アンリオ=シュヴァイツァー(Pf)シャルル・ミュンシュ / パリ管による第2楽章だ。

かなり遅い。10分23秒だ。シュヴァイツァーの師匠であり、ラヴェルにこのコンチェルトを献呈されたマルグリット・ロンの1932年盤が8分44秒で、ラヴェル はまだ生きているからそのテンポがレファレンスと考えてよさそうだ(やはりロンに師事したフランソワの1959年録音も8分38秒である)。しかし、シュヴァイツァーみたいに “歌って” 弾くと、結果として遅くなってしまう。テンポだけをどうこう言う気はない。歌う呼吸につれてフレーズがふくらんだり萎んだりし、右手と左手のテンポが微細に交叉してずれたりして、旋律になってるソプラノの音の音価がひとつずつ伸縮してどれひとつ同じにならないぐらい動くことにお気づきだろうか。その音その音に “感じてしまう” ものがあって、ほんの一瞬だが逡巡し、立ち止まって心を籠めることでそうなる。僕も同じところで “感じる” のは信じられないぐらいで、彼女のピアノに陶酔し、悩殺されている自分をいま発見している。だから自分で弾いてもそうなってしまっているのだろうが、このレコードの影響なのか自発的にそうなったのかはわからない。人間というのは自分のことだってその程度しかわかっていないということなのか。

はまだ生きているからそのテンポがレファレンスと考えてよさそうだ(やはりロンに師事したフランソワの1959年録音も8分38秒である)。しかし、シュヴァイツァーみたいに “歌って” 弾くと、結果として遅くなってしまう。テンポだけをどうこう言う気はない。歌う呼吸につれてフレーズがふくらんだり萎んだりし、右手と左手のテンポが微細に交叉してずれたりして、旋律になってるソプラノの音の音価がひとつずつ伸縮してどれひとつ同じにならないぐらい動くことにお気づきだろうか。その音その音に “感じてしまう” ものがあって、ほんの一瞬だが逡巡し、立ち止まって心を籠めることでそうなる。僕も同じところで “感じる” のは信じられないぐらいで、彼女のピアノに陶酔し、悩殺されている自分をいま発見している。だから自分で弾いてもそうなってしまっているのだろうが、このレコードの影響なのか自発的にそうなったのかはわからない。人間というのは自分のことだってその程度しかわかっていないということなのか。

ラヴェルという人には切ないほどの甘美なロマン性が心の奥底に潜んでいると感じる(両コンチェルトの緩徐部分に顕著だ)。ドビッシーの初期にも「甘さ」はあるが “切ないほどの” という感覚はない。ドビッシーは男性の、ラヴェルは女性のではないかと思えてならない(男だからゲイのというべきだろう)。この辺のことはベンジャミン・イヴリー著「モーリス・ラヴェル ある生涯」にあるが大事なのはその真偽ではなく「なき王女のためのパヴァーヌ」に対してなぜ自身で複数の “批判的な” 発言をしたかだ。11年後には管弦楽編曲版をつくり、晩年に事故で脳を患ってからこれを耳にして「美しい曲だね。誰の曲だい?」と尋ねたことから彼は同曲が好きだったから書いたのだろうと至極あたりまえのことが推察される。ではなぜ?そこに第2楽章をどう弾くべきかという示唆が隠れていると思うのだ。

訥々とモノローグを奏でていたピアノが静かなトリルになる。Vn, Va, Vcがひっそりと忍びこみ、Fl, Ob, Clが最高音域でまるで天界からのメッセージのように入ってくるこの場面はこの世のものとは思えず、凍りつくほど美しい。この美は神の声のようだがセクシーで女性的でもあって、このページは何も人間くさいことをせずとも魅せるように書かれているので歌は不要だ。譜面通りやればいいが、一方でObがいきなり高いミの音を出す肉体的な負荷はある意味でサディスティックでもある。セクシーさに残酷さが見えるのもラヴェルらしい。

こんなスコアを書いた人は後にも先にもいない。これぞラヴェルの揺るがぬ個性であって、だから、これをラヴェルらしく演奏するにはどんなテンポであるべきかという解釈は意味がある。ロンのテンポは、フェミニン性を隠して装うよそ行きの彼のように感じる。シュヴァイツァーは始めから終わりまで黎明の朧げな蒼い光の中を彷徨う如く漠とした感じ一色だ。まるで夢の中を無意識に歩くようで精神はアブナイ領域と紙一重だが、それこそがラヴェルの本質だと僕は思う。

1925年生まれのシュヴァイツァーは我が父と同い年だ。6才でマ・メール・ロワのセカンドを弾いてラヴェルと連弾したという神童だった。2001年に76才で亡くなっているが、ミュンシュとの新盤を聴くにつけ、この人もラヴェルもそう遠い存在でないのだという感慨を覚えずにいられない。彼女の録音はあまり残っていない(だから名前も知らなかったのだ)。ミュンシュの甥と結婚して重用されていたようで、それがあだで彼のおかかえピアニストのイメージになってしまったかもしれない。ト長調を正規録音したのはミュンシュとだけで、手兵ボストン響との旧盤(1958年3月24日)がある。こちらは8分44秒で師匠ロンと同じであり、彼女も出発点はそこだったことが伺える。ただ同盤はオケの伴奏もせわしなく聞こえフルートの音程がいまひとつで採れない。

他の指揮者と演奏したものがyoutubeにある。

ドミトリ・ミトロプーロス / ニューヨーク・フィルハーモニー(8分33秒~)

1953年の録音。後年のルバート、強弱の萌芽が見える。耳のお化けと呼ばれたミトロプーロスは彼女の資質に寄り添ってうまくつけている。8分51秒でミュンシュ旧盤とほぼ同じだ。

ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管(9分10秒~)

1956年の録音だが指揮もオケも慣れていない。ソロで入ったクラリネットがテンポを焦り、彼女の深い精神の流れをぶち壊していて白ける。9分43秒だからミュンシュ旧盤より1分遅く新盤より速い。

ミュンシュ/ ボストン響とは第1回目となる録音を残しているが、ここでちょっとした謎がある。

これは1958年3月15日のライブであり、この9日後にスタジオ録音した旧盤(8分44秒)より31秒も遅い10分15秒かけている。つまり、10分23秒の新盤に近い解釈を演奏会では見せているのだが、どういうことだろう?

想像するしかないが、ミュンシュ、シュヴァイツァーとも本意は新盤のテンポなのだが、「スタジオ録音の正規盤」として世に問う旧盤ではラヴェルがパヴァーヌのようにフェミニンを消そうと装ったロンのテンポを尊重したのではないか。ミュンシュは1968年11月6日にパリ管とアメリカ演奏旅行中に急逝するが、亡くなる2か月前の9月に録音したのが新盤であり、それが図らずも追悼盤になった。「本意のテンポ」。二人は旧盤では妥協して為せなかったそれを正規盤に刻印したかったのではないか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラウス・マケラ指揮のパリ管を聴いて

2022 OCT 16 18:18:38 pm by 東 賢太郎

パリ管をききました。指揮はいま話題のクラウス・マケラです。予言しておきますが、彼の未来はカルロス・クライバーみたいになります。みたいなというのは、時々現れて好きな曲だけ振るのではなく、カラヤン、バーンスタインみたいに名門のポストを渡り歩いて何でも振れる、でも音楽のやりかたはクライバーじゃないかな、そんな意味です。聴きながらそう思ったのでここに感想を書き記しておきます、そのころ僕はもうこの世にいないので。

パリ管をききました。指揮はいま話題のクラウス・マケラです。予言しておきますが、彼の未来はカルロス・クライバーみたいになります。みたいなというのは、時々現れて好きな曲だけ振るのではなく、カラヤン、バーンスタインみたいに名門のポストを渡り歩いて何でも振れる、でも音楽のやりかたはクライバーじゃないかな、そんな意味です。聴きながらそう思ったのでここに感想を書き記しておきます、そのころ僕はもうこの世にいないので。

2027年からコンセルトヘボウ管の首席指揮者に就任する26才。大抜擢だったハイティンクの32才より若い。しかもすでに現在、オスロ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者、パリ管弦楽団の音楽監督というのも破格で、世界的オーケストラからの熱烈なオファーが殺到しているそうです。でも僕はそういうことはまず第一にマネーだと思ってる人の悪い男なんでなんとも思ってませんでした。

演目はドビッシー「海」、ラヴェル「ボレロ」、ストラヴィンスキー「春の祭典」で、いちおう僕は音を知っている、だからマケラがどんなもんかお手並み拝見するかなと興味がわいたのです。

演奏会はコロナ勃発以来2年半ぶりで、最後もここ東京芸術劇場でした。東京では一番ましなホールで、読響マチネを長らくここで聴いてましたが改装して音が変わりましたね。きのうは1階左寄りの前から8列目で、オケの音はやや奧めで適度にブレンドします。前のが良かったが、まあこれはいい。ところが左の壁の上方にスピーカーがあるらしく、舞台下手のマイクが拾ったハープの音がそこから結構な音量で聞こえてくるのです。なんせ撥弦楽器だから立ち上がりがクリアなんでとても気になる、オケが奥めなんであり得ないバランスで聞こえるんです。おかげで「海」のMov1前半は台無しでした。ドビッシーの繊細な音量指定を無視した偉大な指揮者は何人かいましたが、偉大なコンサートホールまであろうとは想像がつきませんでしたね。

マケラはA・B両プロを「海」で始めてます。パリ管のシグナチャー・ピースということでしょうね。この曲、初演はラムルー管でマルケヴィッチ盤がありますが、ありそうな気がするパリ音楽院管弦楽団(PCO)はどういうわけかルーマニア人のシルヴェストリによるMonoしかないと思います。それがパリ管に改組されたお披露目公演の幕開けにミュンシュが指揮したんですが、そこからバルビローリ、バレンボイムなどがパリ管で録音するのです。そういうこともあって、マケラの選択はなかなかのもんだ。A・B両プロ買おうと思ったんですが「海」が重なってるんでBは買わなかったんです。ここに「夜想曲」でも置いとけば買いましたね、僕は。こういうマーケティング上は不利なことをさせてもらってる所、すでに大物感があります。

しかしPCOがないのはクリュイタンスが録音しなかったせいもありましょうが謎ですね。シルヴェストリ盤は原色的で面白い演奏なのですが、アンサンブルの具合は学生オケが初物をやった感じです。1905年の初演から50年間も、同曲が「現代音楽」だった可能性はありますね。それだけ難しいスコアだし、パリ音楽院はラヴェル事件もあったし保守のサン・サーンスらが君臨してこういうニューミュージックは異端扱いだったかもしれません。しかし、それにしてもPCOの最後のシェフ、ミュンシュとクリュイタンスは外国人で同音楽院卒でなかったのだから、やっぱり不思議なことです。

マケラの指揮に戻ります。一にも二にもオケがいい、パリ管ってこんなにうまかったっけと耳を疑うMov2、この楽章はマルケヴィッチが傑出してますが劣ってません。そしてMov3のトランペット・ソロ!あまりの見事さにあたりを圧して黙らせる風情であり、東の正横綱が土俵入りしたみたいなもの。では指揮はどうかというと、26才が才気ばしってとんがったことをしたという瞬間は微塵もなし。起伏もテンポの揺れも奇をてらわぬまったくの正攻法なのですが、ルーティーンの凡庸とは無縁で音楽する喜びに満ち、オケは触発されて実力全開。プライドの塊りであるスーパーオケはこれが難しくて、でも、できれば自ずとスーパーな演奏になるから、できているマケラはもうgood conductorの称号に値します。年なんか関係ないです。良い「海」をきいたと深い満足だけが残るというもので、この曲がクラシックで一番好きかもしれないと書いた僕がハープの音にもかかわらずそう思ってしまったですから、ああこれは世界からお座敷かかるわなと納得したのでした。

ボレロ。これまた最初のフルートに圧倒されるのです。う、うまい!芸能人の食い物レポートみたいですが、これはもはや形容しがたいレベル。サックスのジャジーもよし、トロンボーンの例の難所も軽々。ところが妙なことに、ホルン、ピッコロ、チェレスタの所、ラヴェルが妙な楽器に聞こえさせようとたくらんだ音のブレンドがまったくなっておらずバラバラ、こんなのは初めてです。指揮者には混ざって聞こえているはずなんで、これもホールの音響特性かスピーカーのせいでしょうか(不明)。とにかく前半の管楽器の展覧会はウキウキする楽しさで、後半は誰がやってもドンシャン盛り上がるだけなんで特になし。指揮は徐々にダンスのようになり、カルロス・クライバーを思い出しました。そう、嬉しそうに振っている。横振りや増音の下から上の速いもち上げが大きく、エモーションがオケに伝わってると見えます。オケも喜々として反応してます。こういうところ、彼は再来になるかもしれない、そんな思いを懐きながら楽しみました。ちなみに、この曲では僕はハープの和音が聴きたいタイプなのでスピーカーは歓迎でした(笑)。

春の祭典。かつて見たうちで最も変拍子を変拍子らしくギクシャク振ったのはエーリヒ・ラインスドルフです。ストラヴィンスキー本人はギクシャクどころかうまく振れず、アンセルメの口出しで一度改定したのを米国でまた変えます。易しく二拍子で振れるようにしたのです(版権=マネーのためという説もあり弟子ロバート・クラフトは二拍子説ですが、両方じゃないでしょうか)。小澤征爾と村上春樹の対談本によると、シカゴ響とRCAに録音しようとする直前に意味不明のその改訂があって、彼もオケも困ってしまい、旧改訂版と新改訂版の両方を録音したそうです。世に出たのは我々の知ってる旧の方ですがティンパニのパートはアンセルメと同じでちょっと混乱してる(いまこれでやる人はいないですね)。「海」も同様の変遷を経ていまでもスコアは2バージョンありますが、祭典の方も現行版に落ち着くまでいろいろあったんです。そして落ち着いて久しい今、ラインスドルフみたいに振る人は絶滅し、ロック世代の指揮者にはもはやノリのよい名曲と化し、難曲ではなくなっています。

マケラもそう。危なげは微塵もなく一個のショーピースとしてほぼ完璧に仕上げています。第1部序奏。光彩の嵐です。パリ管の管でこれが聴けるなんて!機能的な面で指揮、オケに文句をつける部分はなくコンクールなら満点に近い。僕の耳に引っかかったのは1か所だけ、春のロンドに移行する最後の所で裏の拍が落ちたように聞こえましたが、気のせいかもしれません。というのは席の位置のせいもありましょうが音の混ざり方が音域によって差があり(中低域寄り、高音が来ない)、その混濁で細部の細部はよく聴きとれなかったからです。第2部序奏のバスドラのどろどろはだめですね、もっとおどろおどろしくやって欲しいなど解釈上の注文はいくつもありましたが、同行した息子に言いましたが、それはマケラのせいでなく、僕は頭にブーレーズのCBS盤が原音通りに入ってるので、もう死ぬまで誰のを聞いてもだめなんです。ノリのよい名曲じゃない時代というシチュエーションに指揮者もオケもエンジニアも設置しないとですね、1ミクロンのミスも許されない脳外科手術室みたいな緊張の電気がすべての音に流れてるあんな演奏はもう地球上では現れないでしょう。だから誰のを聞いてもコピーバンドのやるビートルズみたいにしか聞こえないんです。不幸なことですね、Bプロもトリが火の鳥なんですが、そっちもアンセルメ盤が完璧に擦りこまれてるんでおんなじでしたね。

指揮者の腕は1回のコンサートぐらいではわかりません。まったく。この3曲は、ある意味、いまの若手指揮者で完璧に振るのは登竜門みたいなもので、ここまで騒がれてる人にとって予想通りの当たり前なんですね。パリ管の腕の方は納得し、こっちは失礼ながら意外感が絶大でしたが、マケラがもろ手を挙げて凄かったかと問われれば、よくわからないとお答えするしかありません。「そういうことはマネーだ」と書きましたが、CAMIがなくなっても音楽業界は変わらないし、むしろコロナの大打撃がありますからスターが熱望されてることは間違いない。カラヤンもフルトヴェングラー亡き後、EMIとDGが取り合いして、ベルリン・フィルとウィーン・フィルも参戦して、彼はユダヤ人じゃないんで錯綜しました。だからバーンスタインが対抗馬にかつぎ出されたんです。オケも生活がかかってるんで、気に入ろうが入るまいがついて行くよ、勝ち馬にってのはあるでしょう、人間だから。

アンコールはムソルグスキーの「ホヴァンシチナ」より前奏曲「モスクワ川の夜明け」。これは良かったですね、彼は只者じゃないと思ったのは、これを選んだこと、そしてこれをああいう風に演奏したことです。薄いオーケストレーションで旋律が楽器から楽器へ移ろってゆき、その立体感の中でどれもが最高のピッチと音楽性で歌い上げる極上の数分間。こういう時の流れは今日の3曲にはないんです。本当はこういう曲がやりたかったのかな?でも、無名の彼がそれじゃあ日本は客が入りませんからね。夢幻的な散歩はそれだけで来た甲斐がありました。彼はレパートリーが物凄く広いと思います。なんでもすぐ覚えてすぐできる特異な能力。バーンスタインがそうでした。小澤征爾さんも徹夜で猛勉強したと自著に書かれてます、メシアンが認めたのはたぶんそれもあるでしょう、還暦ですし、誰が自作を世に広めてくれるんだって。カルロス・クライバーやジュリーニが名門の音楽監督に就任できなかったのはそれでしょう、こだわりの狭いレパートリーだけじゃいくらそのクオリティが図抜けていてもオペラハウスや楽団は経営できないんです。世間はミーハーの方が圧倒的に多いですから。だからカラヤン、オーマンディー、ショルティが必要なんです、マネーの原理でね。

今年、日本のプロ野球界でそれと似た現象がありました、おわかりですか?そう、日ハムのビッグボスこと新庄剛志です。彼はみんな馬鹿にしてますが、人間としては認めるはずのないあの野村克也監督がプレーヤーとしての破格の才能を認め、辞めたら困るのでご機嫌とってピッチャーまでやらせようとした、それほど凄い才能なんです。彼の監督起用がうまくいくかどうかはまだ未知数ですが、彼は野球なら何でもできるし、イケメンだし、すぐ覚えてすぐでき、何でもわかってるから大きな破綻はない、そして、優勝するかどうかなんかより実はこれが主目的ですが「客がはいる」のです。ベルリン・フィルも1963年に「フィルハーモニー・ホール」を造ってこけら落とし公演をカラヤンに振らせました。新スタジアム「エスコンフィールド」に来年移転する日ハム球団にとって、彼はカラヤンなんでしょう。資本はサーカスを必要とする。これは業界に関わらず原理です。僕はそれを知りつつも、良いプレーを見せ、良い演奏を聞かせてくれる才能を追い求める。永遠にこれは続くでしょう。

コンサートの帰りに東武デパートの鰻屋で「あいつ(娘)がパリにいてこれきけないで俺たちがきけるってのも面白いな」なんて酒飲みながら話し、「どれが良かった?」ときくと息子は「ストラヴィンスキー」でした。なるほど。「お父さんは?」「アンコールだよ」。素晴らしい一日でした。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 「ステファヌ・マラルメの3つの詩」(1913)

2021 AUG 5 1:01:41 am by 東 賢太郎

1996年の夏休み、遠路はるばるスイスまでやってきた母を連れて、レマン湖に近いクラン・モンタナ(Crans-Montana)まで車で家族旅行した。チューリヒからはそこそこ遠いのでそうでもなければ機会がなかったろうが、懇意にしていただいたご夫妻が別荘(ホテル)にご招待してくださったのだ。それはレマン湖の東、ツェルマットの北に位置するスイスでも有数の山岳リゾートで富裕層の避暑地でもあり、冬はスキー、夏はゴルフでにぎわう。スイスの山はどこもそうだが、盛夏なのに朝夕はひんやりした快適な気候だった。そういえば当時、ちょうどゴルフの「キャノン・オープン」があって有名選手がやってきていた。

先日、その時のビデオが出てきて家族そろって “鑑賞会” となった。夕食後にすっかりくつろいでラウンジでご夫妻と歓談しているシーンだ。長女でも9才であり、子供たちは覚えていない。しかし、何ということか僕も何も覚えておらず、画面のこの人たちは誰だろうに近い気分だ。ご夫妻とはもっぱら家内が話し、僕は撮影係に徹している。画面は何やら盛り上がっている。まだ小さかった娘たちがピアノを弾き、少し英語がわかったお袋も楽しんでいる。ビデオが終わると子供たちから「お母さんすごいね!」と歓声が上がる。家内の株が大きく上がったのである。お相手はスイス中央銀行総裁のツヴァーレンご夫妻だったからだ。

スイスの2年半はそんな楽しい思い出が尽きない。でもけっこう、いろいろ忘れてきてもいるという悲しい事実がこうやってわかる。記憶力は自信あったし高々25年前だし、どう考えても覚えていてよさそうな場面なんだけど、なぜか消えている。やっぱり新しいインプットがあればデリートされていく運命なのだろうか・・・。スイスだけではない、家内にきいて、へえ、そんなことあったっけどころか、そんな所に旅行したっけというのすらあるのだから情けない。100%そうなってしまったら「ボケた」ということなんだし、仕事や音楽会やゴルフのことはまだそこそこ覚えてるし、気合の入り方の問題だったと慰めるしかない。

我が家が住んでいた家はクスナハト(Küsnacht) というチューリヒから湖沿いに東へ30分ほど離れた1万4千人ほどの美しい町にある。そういえばフランクフルトで住んだケーニヒシュタインも、ロスチャイルド家の夏の居館がある人口1万6千ほどの小さな丘陵の町だった。がやがやうるさい都会の喧騒が苦手なのは生まれつきなんだと思う。今だって昼間歩いても人をほとんど見かけない処に住んで、ステイホームでも満足している。クスナハトも喧騒とはかけ離れた場所で、「魔の山」の小説家トーマス・マン、心理学者カール・ユングが晩年を過ごした、チューリヒ湖とアルプスを臨むこんな感じの所だ。

家はリッチなおばあちゃんの所有で、丘の中腹に敷地が500坪ぐらいあって庭でゴルフの練習ができた。そこがいいと思ったのは、景色がレマン湖のモントレーにほど近いやはり丘の中腹の小さな村、クララン(Clarens)にちょっと似ているからだ。クラランはチャップリンやオードリー・ヘップバーンが終生住んでいたヴェヴェイのお隣で、景色も似ているが、言葉や文化圏を度外視すればスイスに来た芸術家や学者が好むのは決まってこんな感じの景色、ロケーションといっていい。チューリヒ、ジュネーヴ、ルガノ、独仏伊どの地域でもこういう所が理想郷になっている。

僕にとってクラランは特別に重要な村だった。ストラヴィンスキーが「春の祭典」をそこで書いたからである。チャイコフスキーもそこでヴァイオリン協奏曲を書き、フルトヴェングラーが戦後に静養し未亡人が住み、画家オスカー・ココシュカが眠り、そして、モーリス・ラヴェルが「ステファヌ・マラルメの3つの詩」を書いた。そういう人たちに霊感を与えたようなロケーションに身を置いてみたいと思ったわけだ。結局、そうこうして我が家はクスナハトで1年半を過ごさせてもらい、スイスの大地の恵みを心にたくさんいただいた。そんな時間があったなど今や他人様の話のように思えるが、きのう自由が丘で買い物をしながらふと「引退したら日本はもういいよな」と家内に言った。ああいうところに住んでまた地中海・エーゲ海クルーズに行きたい、死ぬまでいてもいいなあと。

「ステファヌ・マラルメの3つの詩」はラヴェルの作品で最も好きなものの一つだ。第1曲「溜息」(soupir)がクラランで書かれているが、あの雰囲気を彷彿とさせるものがある。音楽にはエーテルというか、香気、アロマのようなものを喚起する何ものかが確かにある。ラヴェルにもそれがある。それを搔き立てないような演奏は物足りない。僕にとって、これしかないという演奏がひとつだけある。ジル・ゴメスの歌、伴奏はピエール・ブーレーズとBBC SOのメンバーの演奏である(CBS盤、1979年2月4日録音)。ゴメスは聞いたことがない。youtubeにもあまりなく、ネヴィル・マリナーが振ったヘンデルのアリアは音程もアジリタもまるで感心しない。そのソプラノのラヴェルが、どういうわけか別人のように凄いのだ。この曲、はじめはアンセルメで聴いたが、ヴィヴラートが大きすぎるダンコの歌の音程がひどく、暫く僕にとってこの音楽は訳が分からなかった。かようにピッチの悪いのは僕には罪悪なのだ(アンセルメの指揮はいま聴いても素晴らしいが)。かたや、ゴメスのピッチの素晴らしさは現代音楽に起用したいレベルで、この演奏で初めて曲がわかった。しかし彼女はこんなにいいのにブーレーズが同じCBS盤のウェーベルン集に選んだのはヘザー・ハーパー(ラヴェル集ではシェラザードに起用している)だ。

「ステファヌ・マラルメの3つの詩」はラヴェルの作品で最も好きなものの一つだ。第1曲「溜息」(soupir)がクラランで書かれているが、あの雰囲気を彷彿とさせるものがある。音楽にはエーテルというか、香気、アロマのようなものを喚起する何ものかが確かにある。ラヴェルにもそれがある。それを搔き立てないような演奏は物足りない。僕にとって、これしかないという演奏がひとつだけある。ジル・ゴメスの歌、伴奏はピエール・ブーレーズとBBC SOのメンバーの演奏である(CBS盤、1979年2月4日録音)。ゴメスは聞いたことがない。youtubeにもあまりなく、ネヴィル・マリナーが振ったヘンデルのアリアは音程もアジリタもまるで感心しない。そのソプラノのラヴェルが、どういうわけか別人のように凄いのだ。この曲、はじめはアンセルメで聴いたが、ヴィヴラートが大きすぎるダンコの歌の音程がひどく、暫く僕にとってこの音楽は訳が分からなかった。かようにピッチの悪いのは僕には罪悪なのだ(アンセルメの指揮はいま聴いても素晴らしいが)。かたや、ゴメスのピッチの素晴らしさは現代音楽に起用したいレベルで、この演奏で初めて曲がわかった。しかし彼女はこんなにいいのにブーレーズが同じCBS盤のウェーベルン集に選んだのはヘザー・ハーパー(ラヴェル集ではシェラザードに起用している)だ。

いや、まったく素晴らしい。思えばゴメスはハーパーの知的な切れ味こそ薄いが、この曲にむしろふさわしいどこか肉感的で白昼夢みたいな反理性の趣を漂わせている。ところがそのイメージとは相反して、鋭利な刃物のようにピッチがピタピタと決まっていく “理性の極み” が併存するのはブーレーズCBS盤の牧神の午後への前奏曲にも感じる超現実的世界に似る。ダリやキリコのような不思議感すらある。すべてはブーレーズの一点の揺るがせも許容せぬ神がかったコントロール下にある。彼はその研ぎ澄まされた細密な壁画の構図に、肉感の一筆を求めた。ゴメスは寸分狂わぬ入神の歌唱でその要求に応えた。こういう録音というものはそれ自体が一個の芸術であり、これを凌駕することは後世の演奏家にとって大きなチャレンジであろう。

ラヴェルは1913年、クラランで春の祭典を作曲中のストラヴィンスキーの家でムソルグスキーの『ホヴァンシチーナ』の編曲および終幕の合唱の作曲を共同で行う誘いをロシアバレエ団のディアギレフから受けていた。そこでストラヴィンスキーから『3つの日本の抒情詩』を聴かされる。これだ。

我々日本人に日本を想起させるものは欠片もないが作曲者はそう思ったのであり、春の祭典と同時期の着想というのは興味深いがそちらとも類似性はない。ところがラヴェルはこの曲に触発されて「ステファヌ・マラルメの3つの詩」を着想し、クラランで第1曲「溜息」(soupir)を仕上げたのだ。その後、シェーンベルクのピエロ(1911年出版)と3本建ての演奏会を企画もしている(実現せず)。ストラヴィンスキー31才、ラヴェル38才。若い2人ともがシェーンベルクの前衛を意識していた(シェーンベルク 「月に憑かれたピエロ」)。

前者において日本はアヴァンギャルドに抽象化する素材に過ぎない。失敬なと思うなかれ、春の祭典のロシアは彼の母国だがやはりそうなのだ。一方、マラルメの詩は国籍不詳だがラヴェルは第1曲をギリシャ・テ―ストにして、抽象化を施している。バスク系仏国人の彼においてギリシャはオリエントであり、マダガスカルもしかり、浮世絵のコレクションも所有していたジャポンもしかりだ。それでも彼においてギリシャは特別の位置にあると僕は思う。その証拠に、晩年に住んだパリの45km西にあるモンフォール=ラモーリー(人口3千人の小さな村だ)の家には、彼の趣味に厳密に支配されて収拾された調度品、美術品、装飾品、絵画、写真、書物が整然と並んでいるが、昼食を毎日とっていた椅子の背もたれにこんな絵がある。

僕には古代ギリシャの女性が笛を吹く姿に見える。彼はこれが好きだったのだ。そして、この笛は、「ダフニスとクロエ」や「シェラザード」、「マラルメの3つの詩」で涼し気に響いている。クラランで書いた第1曲「溜息」はストラヴィンスキーに捧げられ、その伴奏は前年に書きあげていたダフニスの「夜明け」になり、歌は16年後の「左手のための協奏曲」になっていくのである。1913年のクララン。ラヴェルに天から降りてきたものの不思議さ、それは僕も夏のクスナハトの庭先で湖を眺めてぼうっとしながら肌で感じることがあったような気がする。実は僕もこの女性は好きであり、いつまでも見とれるし、風に乗って遠くもの悲しい笛の音が聞こえてくる。マラルメの詩がギリシャになり、地中海の群青色の生ぬるい大気にむせかえり、焦げるように熱いオレンジ色の太陽がウルトラマリンブルーの洞窟に差し込む。その瞬間に、僕はラヴェルとひとつになれる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 「高雅で感傷的なワルツ」

2021 JUL 26 6:06:13 am by 東 賢太郎

ラヴェルが欲しくなる時は調子がいい時と決まっている。3つあった大仕事の2つが片づき、ラヴェルがやってきている。昨日はレパートリーをピアノでさらっているうちにぐいぐいのめり込んでしまい、なんていい曲なんだと感嘆する。こうやってラヴェルを骨の髄まで愛していることを確認するのだが、これを何回やっているんだろうと思うとぞっとする。もう麻薬の域だ。

「高雅で感傷的なワルツ」(Valses nobles et sentimentales)は1911年にパリのサル・ガヴォーで作曲家ルイ・オーベールのピアノ独奏により初演された。このホールはプレイエル、エラールに次ぐフランス第3位のピアノメーカーだったガヴォー社が1906年に自社のピアノを宣伝するために建てたもので現存する。

下の写真は同ホールで1913年11月6日行われたカミーユ・サン=サーンスの最後のコンサートだ。ガヴォーピアノが使用され、指揮者は風貌からピエール・モントゥーではないだろうか(写真の半年前のパリで春の祭典が初演されている)。

1911年5月9日、「高雅で感傷的なワルツ」の初演は写真の2年半前ということになるが、主催の独立音楽協会(SMI)は作曲者の名を伏せておき、演奏後に誰の書いた曲かを当てるという企画を催した。同曲に対してはラヴェル票もあったが、サティ、ダンディ、ケクラン、コダーイの名もあったらしい。

ということは当時、ラヴェルやドビッシーはもちろん、現代ではそれほどでもないその4人の作曲家もそれなりに「売れっ子」であり、新作を続々と発表し、聴衆はそれを楽しみにして生きていたわけであり、そういう “土壌” がパリに定着していたという証明になろう。ストラヴィンスキーの「春の祭典」初演スキャンダルは “響きが新奇だったから” という側面ばかりが語られるが、それは同曲ほど新奇でサブスタンスのある楽曲が以後現れていないという創造の希少性を知ってしまった現代の視点が入り混じった解釈だろう。1913年の当座はそうではない。古き良き “土壌” への攻撃をあえて仕掛けるロシアの若僧に対し、 “土壌” を愛していた写真の聴衆やラヴェルの曲の当てっこに興じていた愛好家の側が “アヴァンギャルドな反逆” を仕掛けたという事件でもあったというのがむしろ音楽史の客観的な解釈ではないだろうか。

その土壌を総称して「ベル・エポック」(Belle Époque)なる、パリが繁栄した華やかな時代の雅称に象徴させることは可能だろう。そしてそれは、写真の半年後に勃発したサラエボ事件(1914年6月28日)が引き金となった第一次世界大戦によって、ヨーロッパから根こそぎ吹っ飛んだのである。その事件だって旧オスマン帝国だったバルカン半島にじわじわと「火薬」が積みあがっていた、そんな危険な均衡の上にあって、パリのそれを知らない人々がベル・エポックの虚構の繁栄を謳歌していたという両面性があることを忘れてはならない。しかし、こうしてそれを「虚構の」と書いた瞬間に結末を知った「ネタばれ」の味気なさが漂う。歴史というものは叙述によってしか伝わらないが、それを補うものは読み手の教養と想像力しかない。

ストラヴィンスキーという男が音楽史上に革命児と位置づけられるのは、三大バレエの和声やオーケストレーションの奇矯さによってではなく、音楽に限らずあらゆるジャンルにおいて地球上から19世紀的な「良き(Belle)」ものが粉々に破壊される予兆を音によってタイムリーに、万人がわからざるを得ないようなインパクトをもって呈示し、しかもそれが、結果的に見事に正鵠を得ていたと思われるからである。これも味気ないネタばれなのだが、彼がたまたまその時代に生まれて成し遂げたことが「ここぞの場面で技を決められたアスリート」のように偉大なことであったかもしれないと信じるかどうかは、読み手が自らなにかそういう経験をしており、補って感じ取ることができるかどうかに依存する。

三大バレエが書かれているころ、パリでラヴェルという男が書いたのが「高雅で感傷的なワルツ」だった。題名はシューベルトの連作ワルツから取っているが、僕の主観では「高雅」「感傷」「ワルツ」というより「15分間の暗く混沌とした和声の迷宮」に他ならない。1919年の「ラ・ヴァルス」も渦のような暗さが支配するが、ワルツの3拍子がラヴェルの創造に何らかの関りがあったことは確かと思われ、それは意識下にある19世紀的な「良き(Belle)」ものの残像を象徴化した存在だったのではないかと僕は思う。

ストラヴィンスキーは作曲経験のあまりない、弱冠20代の新人の壊し屋だった。1911年にパリの空気を吸っていた彼に世の崩落を予知させた何物かが降臨したが、キャリアの無さが幸いしたかもしれない。それはやはりパリにいたラヴェルも訪れて「高雅で感傷的なワルツ」を書かせていたが、ラヴェルはキャリアがあった。ベル・エポックの甘美な夢にも浸っていた。それがやがて誰かに打ち壊される(それが無残な戦争によるとは知らなかったろうが)。不安が投影され、甘美な夢とダブル・フォーカスになったのが同曲だったのではないか。ラヴェル自身にとっても本意ではなく、他人事でありたく、作曲者の名を伏せておくゲームの場で聴衆の信を問うてみた。その心理は彼固有の人をトリックで煙に巻く趣味にうまく紛れてはいるのだが。

第1曲 Modéré の幕開けは、素人の指ではつかみにくい和声で跳躍する強打で、ラヴェルなりの “土壌” 崩壊への狼煙だ。しかしこれをストラヴィンスキーの投じた異界の音響と比較することはできない。歴史は必ず主役がいるが、彼らもその当座は脇役かもしれず、雪崩の崩落はどの氷の一粒がトリガーになったのかは誰にもわからない。主役に祭りあがった者たちもきっと知らないし、ネタを知った後世の我々も実は往々にして知らないのである。

この曲には弾いてみたい魅惑がある。最もそうである第7曲は素人には到底無理で何とかなるのは第2曲だけだが、それでも和声を辿っていくとまったくもってラヴェルであり、無調ではないし調性が聞こえるのだが音は理屈をはみ出している類例のない不思議さである。この感じはビル・エヴァンスの譜面をなぞってみたときの感じに近い。

同曲にはラヴェルの自演とされる録音が存在する。危なっかしい部分があるがテンポは安全運転ではなく、これだけ弾ければピアノがうまくなかったという評にはならなかっただろうから俄かには信じ難い。

歌劇「子供と呪文」に引用がある第7を最高のセンスで弾いているのはサンソン・フランソワである。導入は霧の中を彷徨う暗い幻想、ワルツの主部は即興的なルバートの嵐だがニュアンスの塊りであり、煌めく高音の洒落た品の作りはうっとりするばかり、終結の高潮するクライマックスはぎりぎりまで溜めに溜めたエネルギーの奔流に体が揺さぶられる。全曲として僕が第1に推すのはこのフランソワ盤である。

あまり知られていないが米国のアビー・サイモン盤は最高度にプロフェッショナルな演奏だ。スコアのリアライゼーションでこれを凌ぐものはない。単に指回りがどうのという次元ではなく、複雑に音が絡む部分のテクスチュアがガラス細工の透明さで解きほぐされ、声部ごとに弾き分けられる音色、ニュアンスのパレットの多彩さには驚くしかない。万事が自在なだけにサイモンの解釈の個性が浮き出ており、この点だけはフランソワに軍配を挙げるが、看過されるべき演奏ではない。

フランソワに迫る面白さで技術的なキレも備えるのがアレクシス・ワイセンベルク盤である。この人も天才肌だったことが刻印された見事な録音だ。晩年にカラヤンとのつまらない協奏曲などに駆り出されたのは不幸だった。ラヴェルは適性があり、全曲を残して欲しかった。

ポゴレリッチは僕には謎のピアニストになってしまったが、この頃はまだ許せる。ラヴェルの自演からは遠いが逐語訳的演奏よりずっと面白く、この読みは本質を逸脱していないと思う。

ロジェ・ミュラロのピアノは知的だ。リズムもニュアンスも考えぬかれており、勢いに任せた部分がない。

マルセル・メイエの48年盤は文句なく素晴らしい。マルグリット・ロン、アルフレッド・コルトー、リカルド・ヴィニェスの弟子でありラヴェル直系であるが、直系がいつも良いというわけではない。むしろ規律に縛られずテンポとルバートが自在で感性にまかせる部分に魅力を感じる。

周知のように同曲は管弦楽版が存在する。しかしラヴェルには申し訳ないが、僕にとってこの曲のソノリティはピアノ以外には考えられないので割愛する。ドビッシーはそういうことをしなかったが、ラヴェルは管弦楽の音響を常にイメージしながら作曲していたと想像する。ふたりの脳の構造の違いが興味深い。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジェシー・ノーマン)

2021 JUN 5 14:14:52 pm by 東 賢太郎

かつて聞いたソプラノで忘れられないのが、ジェシー・ノーマンとゲーナ・ディミトローヴァである。後で何を見ても全て霞んでしまう人智を超越したものがごく稀に世の中には存在するが、その “人間版” というとあらゆるジャンルでもそうそうめぐりあえるものでははない。故人になってしまったお二人は、僕の中では野球ならシカゴのリグリーフィールドで目撃したサミー・ソーサの場外ホームランだけが匹敵するという異次元の歌い手だった。

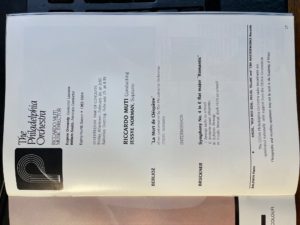

時は1984年2月24日(写真は同年)、フィラデルフィア管弦楽団定期であった。リッカルド・ムーティ―を従えて下手から悠然と現れたノーマンは千両役者の風格で、たしか足元までたっぷりのロングドレスを着ていた。39才とキャリア絶頂期のお姿であり、この大歌手を人生一度だけ聴けた幸運を天に感謝する。ベルリオーズの「クレオパトラの死」は知らない曲で音楽については覚えていないが、その金曜のマチネがこのオーケストラによる初演とプログラムにある。その声は大音声というものではなく、ひと言で喩えるなら排気量6000のベンツでアウトバーンを200キロで飛ばす余裕ある感覚に近い。身体全部が無尽蔵のエネルギーを満々と湛えた楽器というイメージのものである点、他の誰とも違う。音質はバターかビロードの如く滑らかで、ピアニシモにもかかわらず耳の奥まで響く。声量を徐々に増すと鼓膜にびりびりと振動を感じ、オーケストラの全奏の音が薄く感じられた。

時は1984年2月24日(写真は同年)、フィラデルフィア管弦楽団定期であった。リッカルド・ムーティ―を従えて下手から悠然と現れたノーマンは千両役者の風格で、たしか足元までたっぷりのロングドレスを着ていた。39才とキャリア絶頂期のお姿であり、この大歌手を人生一度だけ聴けた幸運を天に感謝する。ベルリオーズの「クレオパトラの死」は知らない曲で音楽については覚えていないが、その金曜のマチネがこのオーケストラによる初演とプログラムにある。その声は大音声というものではなく、ひと言で喩えるなら排気量6000のベンツでアウトバーンを200キロで飛ばす余裕ある感覚に近い。身体全部が無尽蔵のエネルギーを満々と湛えた楽器というイメージのものである点、他の誰とも違う。音質はバターかビロードの如く滑らかで、ピアニシモにもかかわらず耳の奥まで響く。声量を徐々に増すと鼓膜にびりびりと振動を感じ、オーケストラの全奏の音が薄く感じられた。

かように、最前列の席で聴いていた僕は彼女の音楽ではなく声の「物理特性」にびっくりしたのである。37年も前のことだが、当時も歌はたくさんきいたがみんな忘れてしまい、これだけが焼き付いている。芸術を味わうのにそれは些末なことだと思われる方もおられよう。僕もそう思って渡米したが、フィラデルフィア管弦楽団を2年聴き、その2年目の最後の方にノーマンを聴いて考えが変わった。西洋のアートという概念は “形而上”(形をもっていないもの)のニュアンスがある訳語の「芸術」よりも、即物的な「技術」に近いのだ。もちろんそれを鑑賞者がどう感じるか、その多様性を容認すれば話は形而上の領域に迷い込まざるを得ないのだが、すべて心の表現力は一義的に技術に依存するというそれこそ即物的な事実に変わりはないと思う。技術を生む土台としての体格や運動神経が問われるのは所与の条件で、そこだけとればアスリートとかわらない。それなくして「術」でハンドルできる領域は狭いから「芸術」という言葉で絵画や音楽を受容するのは無理があるのだと。

アスリートでいうなら広島カープにクロンという巨躯の外人選手がいて、三振ばかりである。僕などストレスになるので彼の打席は他チャンネルに逃げる。ところが昨日、めったにないことだがレフト場外に特大ホームランを放つとムードが変わった。それでもカープは楽天にあえなく大敗したのだが、(冒頭のソーサの一発には比べられないが)それでもあんな当たりはそうは観れんなというカタルシスの解消はバントや犠牲フライの1点では到底及ばないもので、まあ1敗ぐらいはいいかという気分にすらしてくれる。こういう破格の超人性を素直に喜ぶ文化が米国には大いにある。欧州にもあるかというと微妙だが、ないことはないし、米国人の多くは欧州から来たのだ。ノーマンをかような文脈で語るのは失礼を承知だが、持って生まれたものも「技術」のうちという不公平な事実の上にスポーツもアートも存立しているのは誰も否定できないことを言っている。オーケストラというアンサンブルを目的とした組織体は公平に民主主義的に運営でき、労働組合すら組成でき、そこに超人はいらない(いるなら全員が超人の必要がある)が、ソリストというものは、いわば中世的、独裁者的な存在なのだ。オペラはその意味で舞台が独裁者オンパレードのアートであり、庶民の組織体であるオーケストラは「しもべ」だ。いまどき稀有な封建的な世界。それはリブレットがその時代を描いていることと直接の関係はないがとても親和性はある。僕はこういう観点からオペラを楽しんでいるが、その発想のルーツこそ1984年のジェシー・ノーマンだった。

後になって知ったことだが、さらにノーマンの声はアフリカ系の特色があって、高音でも金属的にならず、柔らかく包み込む人間味がある。リリック・ソプラノであるバーバラ・ヘンドリックスやR&Bシンガーのアニタ・ベーカーにも共通するそれを僕は美質と感じる。その味はおのずと素朴な指向性があって知的な役どころに向かないきらいがあるが、どの録音でもノーマンはオペラの役どころに染まってしまって歌が軽薄に陥ることがなく、常に知性と気品がある。それが恵まれた声とパレットの上で融合して易々と聴き手を金縛りにしてしまう。これが彼女を別格、別次元の存在にしているのだ。レパートリーは広範でミシガン大学の修士であり、有名作品のディーヴァともてはやされた人でシェーンベルクを彼女ほど歌いこなした人は他には知らない。ハーバード、ケンブリッジ、オックスフォードを含む30の大学から名誉学位を授与されたのも当然だろうという超人であった。

これが彼女の「クレオパトラの死」、僕がきく2年前の演奏だ。

上述の声の特性、知性、気品、陰影はオペラより歌曲に顕著だ。歌曲はごまかしがきかない。ラヴェルの「マダガスカル島民の歌」をお聴きいただきたい。

とはいえ、彼女の超重量級のワーグナー、R・シュトラウスが悪かろうはずがない。このワルキューレはジェームズ・レヴァイン指揮のメットで、ヒルデガルト・ベーレンスのブリュンヒルデ、そしてジェシー・ノーマンのジークリンデである。これぞワーグナーだ。悔しい、聴きたかったなあ・・・。

R・シュトラウスでの当たり役はアリアドネである。このオペラは大好きだ。ツェルビネッタがシルヴィア・ゲスティ(ケンぺ盤)かエディータ・グルベローヴァかという選択もあろうが、僕はこの役がワーグナー級でないと物足りないからノーマンになるのである。

これだけハイベルの心技体が揃った歌手がそう出るわけではない。録音は永遠に聴き継がれるだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕の愛聴盤(2)

2020 SEP 27 13:13:23 pm by 東 賢太郎

チェルミナーロ氏のビデオ。

次に、やはり1度目にこう書いてくださったSacred Tarot氏。

Nobody conducted Daphnis et Chloe like Boulez. I was lucky enough to hear him conduct it twice in concert, first with The London Symphony Orchestra and London Philharmonic Choir, and secondly with the BBC Symphony Orchestra, Chorus and Singers. I remember reading an interview with him where he was asked about his career highlights. The first he mentioned was making this recording with the New York Philharmonic. If I could only have one recording of Daphnis; my favourite piece of music, it would without question be this one .

インタビューで「ご自身の(指揮者としての)キャリアの頂点は?」と尋ねられたブーレーズは、「複数あるがニューヨーク・フィルとのダフニス録音の頃がその最初のものだ」と答えたとある。「ダフニスを彼のように振れる者は他にいない」Tarot氏のご説に同感だ。ちなみに、僕の「最高のダフニス」は94年にブーレーズがベルリン・フィルを振ったものだ。彼の顔を右横から見おろす位置の席で、同年のカルロス・クライバーのブラームス4番のちょうど反対側だった。あんまり良い席ではなかったがオケのすべての音を味わい尽くした、というのはフィールハーモニーが音響のよいホールであることもあったが、なにより演奏の質が、もしライブ録音したらCBS盤に遜色ないほど細部にわたって ”完璧” だったからだ。

今になってその理由がわかったように思う。チェルミナーロ氏のようなワールドクラスの凄腕プレーヤー達がブーレーズの耳と指揮に心服し、しかも録音が商業的に成功してしまうことを知っていたからモチベーションも高かったのだろう。「ミスしない」ことのプライドを氏はコストにひっかけて説明され、プロだから当然と思われてしまうかもしれないが、一流二流の差はミスしないことだと僕は思う。スポーツでも将棋でも料理でも受験でも仕事でも、「ワタシ失敗しないので」の外科医でもなんでもそうだ。106人の一流奏者がその緊張感とモチベーションでやれば立派な成果は自ずとついてくるだろう。心の底から深い満足と興奮を得たのが忘れ難い。残念ながら、あれが人生ベストになるだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル「弦楽四重奏曲」第1楽章の解題

2020 JUN 27 19:19:12 pm by 東 賢太郎

写真の室内楽のピアノ楽譜集にラヴェルの弦楽四重奏曲第1楽章があります。リダクション譜というのは原譜に忠実すぎると技術的に素人には難しすぎ、かといって間引きが過ぎると面白くありません。この「室内楽名曲集2」(オクト出版社)は初見でなんとかなるレベルまで落としており、このラヴェルに関する限り原曲の味は損なわないぎりぎりのところでうまくやっていておすすめです。大好物の曲ですからはまってしまい、何度も弾いているうちに第1楽章に封じ込めた若きラヴェルの「負けじ魂」が透かし彫りのように見えてきて、6年前にこのブログを書いてからだいぶ景色が変わってきました(ラヴェル 弦楽四重奏曲ヘ長調)。

写真の室内楽のピアノ楽譜集にラヴェルの弦楽四重奏曲第1楽章があります。リダクション譜というのは原譜に忠実すぎると技術的に素人には難しすぎ、かといって間引きが過ぎると面白くありません。この「室内楽名曲集2」(オクト出版社)は初見でなんとかなるレベルまで落としており、このラヴェルに関する限り原曲の味は損なわないぎりぎりのところでうまくやっていておすすめです。大好物の曲ですからはまってしまい、何度も弾いているうちに第1楽章に封じ込めた若きラヴェルの「負けじ魂」が透かし彫りのように見えてきて、6年前にこのブログを書いてからだいぶ景色が変わってきました(ラヴェル 弦楽四重奏曲ヘ長調)。

弦楽四重奏曲ヘ長調は1902~3年、ラヴェル27才の作品です。ローマ賞を3回も落選という憂き目にあい浪人中でした。初挑戦が1900年(予備審査で落選)、1901年(第3位)、1902年(本選に進むも選外)、1903年(本選に進むも選外)、受験年齢制限の30才を迎えるため最後の挑戦は1905年(予備審査で落選)。この結果に対し音楽に造詣の深い作家ロマン・ロランが「落選の真意を問う公開質問状」を新聞発表し社会問題となったのが “ラヴェル事件” です。「門下の生徒のえこひいきだろう」「政治的意図がある」など騒ぎとなりパリ音楽院の院長デュボワは辞任に追い込まれます。

というのは、1905年時点ですでにラヴェルは古風なメヌエット(1895)、亡き王女のためのパヴァーヌ(1899)、水の戯れ(1901)、シェラザード(1903)、弦楽四重奏曲(1903)、ソナチネ(1905)、鏡(1905)と音楽史に残る作品を書いて聴衆に知られており、デュボア、サン・サーンスら音楽院中枢の保守的な審査員たちが「ラヴェル氏を審査する勇気があった作曲家たちを称賛する」とロランに思いっきりコケにされていることでも明らかです。ローマ賞は栄誉ではありましたが、受賞者で名前が音楽の教科書に載ったのはベルリオーズ、グノー、ビゼー、マスネ、ドビッシーだけでした。

つまり現代の我々はラヴェルにそんなものは必要なかったということを知っているのですが、当時の彼に未来は予見できません。そこまで執着したのは3万フランの賞金が欲しかったと見る人もいますが、「男のプライド」というのはそんなカネで買えるほど軽いものではない。受験戦争と同じで、あいつが受かってなんで俺がというものがある。戦いというのはどんなに些細に見えても当事者にしかわからない許し難い葛藤があり、それが何にも増して強大な原動力になったりすることを浪人した僕はよくわかります。最たる嫉妬の対象はドビッシーですが、落ちた年に受賞した連中など彼にはゴミにしか見えてなかったはずで、それに負けた不快感も絶大だったでしょう。

ですから、あと2度しか挑戦できないのに1904年は受験しなかったのを長年不思議に思っておりました。ところが弦楽四重奏曲が「1903年にできた」という事実から意味が見えてきました。彼は03年の本選の課題曲である「アリッサ」のプロットに辟易しているからです。くだらない台本に霊感の湧かない曲を書くなど馬鹿らしいというのが完全主義者の気質です。またこの曲は10年前に書かれたドビッシーの弦楽四重奏曲を明確にモデルにしていますが、04年3月の初演を聴いたドビッシーは「一音符たりとも変更しないよう」と誉めた。ところが後にラヴェルは全編を改訂してしまいます。亜流とされるのを嫌ったと思います。

彼の全作品は、彼がアイロニカルでシニカルで一筋縄でいかない、むしろ一筋縄でいくと思われたくない性格の持ち主であることを示唆しています。こういう人間のプライドというのは常人の量り知れるものではなく、ドビッシーの路線とはかけ離れたダフニスとクロエ(1912)の高みに至るそれこそ常人離れしたモチベーションは25~30才で味わった屈辱と反骨心にマグマの源泉があったのではないか。前年に3位を得て満を持して臨んで失敗した1902年の末に書き始めた「古典中の古典のソナタ形式」をとる弦楽四重奏曲ヘ長調は保守派の試験官の好みに迎合する戦略で書かれて03年4月に完成し、7月に受験してまた不合格(「アリッサ」に辟易した年)。04年3月に四重奏曲を初演してドビッシーの賛辞を得て7月の受験は無視するに至ったのではと思うのです。

ラヴェルの音楽が古典の規範に反し無用に急進的だとするパリ音楽院はアカデミズムの牙城であり、院長のデュボアを筆頭とする「白い巨塔」でした。そんなことをしていたからデュボア、サン・サーンスのスクールからは音楽史に残る継承者も作品も出ませんでした。ラヴェルは力はあるが権威に靡かない異端児と烙印を押されており、その教官はパリ音楽院卒でないため政治力を欠くフォーレでもあり、伝統を継承することを旨とする保守本流のエリートとは遠かったのです。また、これは私見ですが、ラヴェルが生粋のフランス人ではなくバスク人のハーフであったことも深層心理的に行動に影響があったかもしれません。合格のための迎合は戦略であって、真意は「よし、それなら古典中の古典の形式で新しいものを書き古狸どもをぎゃふんといわせてやろう」という反骨であった可能性があるのではないかと思うのです。くだらない台本にはかけらの関心もわかないが、自らが書いた「審査員どもを篭絡し征服する台本」には絶大なるエネルギーをもって集中力を発揮する、ラヴェルとはそういう人だったと考えるのです。

今回、ピアノではありますが自分で演奏してみて、そういう視点からソナタ形式の第1楽章を眺めてみると、ラヴェルの戦略として気づくことがありました。それをここに記してみます。

この楽章は提示部に意匠が凝らされています。ヘ長調の第1主題で開始しますが、たった4小節で(第1の矢印)で変イ長調に転調して変奏されます(第1の転調)。それが4小節でト短調(Gm)に疑似終止(第2の矢印)すると、突然に違う旋律がG7の和声を伴って天から降ってきて(第2の転調)変ロ長調に移行するのです。

第1主題がたった20秒の間に2度も転調するのです。こんな例は僕は後にも先にも知りません。メロディが嫋やかで哀調を帯びた非常に印象的なものですから先を期待するのですが、つかまえようとするとすっと逃げられてしまう。しかも2度目から “エスプレッシヴォ” で感情をこめて朗々と歌われてしまう「取り残され感」は半端ないのです。

全くの私的イメージでありますが、結婚式に呼ばれて美しい花嫁が登場したと思ったら10秒で「お色直し」があり、もう10秒でまたあり、唖然として顔をよく見ると別な女性だったというほどの衝撃を僕は聴くたびに感じます。あれっ、俺はどこに来てるんだっけと迷い、これがソナタ形式の第1主題だということを忘れ迷路に迷い込んだ自分を発見するのです。

すると、七変化はそれに留まらず、さらに副主題(4小節目から)が現れて、

しばし楽想は展開部であるかの如く変転します。これはミステリー小説でいう「ミスリード」であって、第2主題の如く現れて真犯人を隠すダミーの役目をしています。ここに至って、まだ第1主題が続いているのだと初聴で見抜く人は誰もいないでしょう。

であるから、第2主題(ARCOから)が現れ、また驚くのです。

これが第1主題にもまして触れれば折れてしまうほど繊細かつ妖艶で、すぐれて女性的です。この3連符を含む主題も第1主題と同様に提示部で変奏されたうえで展開部に進みます。第1、2主題は気分的には大きなコントラストはなく同質的で、展開部での交差は両者のアラベスクによってその共通の哀調を更に変奏していく風です。

つまりこの楽章は第1主題に封じ込められた気分をコーダまで様々な角度から光をあて聴き手に味わわせるというソナタ形式としては異質の構造であり、副主題を含めた3つの主題は独立(対立)した個性を主張し論理性を持って昇華する構成因子というよりも、相伴って気分の変遷をガイドする万華鏡のパーツとでも形容される性格です。すなわち、外形的にはアホの「白い巨塔」の審査員様向けの文句なしのソナタ形式をとっているが、聴感的にはすぐれてラヴェル的でやりたい放題である。「どうだ、なんか文句あるか?ざまあみろ」という嘲笑を含んだ彼の顔が見える。第1主題の第1部は第3、4楽章で循環形式の素材としても扱われ、彼が「古い皮袋をまとって奴らの目くらましにすること」に強い意志を見せていることが伺われます。

そのことは再現部において第1主題の3部分がほぼ同じくり返しを見せるところに巧妙に仕組まれています。当たり前と思われるでしょうが、3つがセットで第1主題という外形を聴き手はいったん見失ってますからこの再現はけっこうショックなのです。つまり、驚かせながら「この主題は木に竹を気ままに接いだものではなく強固な鋳型なのだ」と主張し、ソナタ形式の規範に見事に則って見せて古狸どもに泡を吹かせてやろう、温故知新の精神があることを評価させようという気概をこめたオリジナルな構造であり、さらに技巧を凝らして和声は微妙に提示部と変え時制による「変化」を盛り込んでいるという革命をも成し遂げた精巧な作品に仕上がっている。

コーダの最後の部分です。

両主題が重なりヘ長調から長2度下の変ホ長調へというラベルお好みの交差が2度繰り返され、そこに不意にト長調が現れてヘ長調で終わる。この印象的なト長調の闖入はシューマンのトロイメライの最後のようであり、深い安寧へと誘ってくれます。これを弾ききった時の満足感は格別で、音楽でお腹がいっぱいになる感じがいたします。提示部で両主題が変奏し展開され、その生々流転が展開部にも継続して全曲のあらゆる局面で時々刻々光と影を変遷させる。この作品が完成した年からドビッシーが書き始めた、やはりソナタ形式である交響詩「海」はラヴェルがここで試行した時間関数による変奏の概念をより高い次元で達成しているのです。

両主題が重なりヘ長調から長2度下の変ホ長調へというラベルお好みの交差が2度繰り返され、そこに不意にト長調が現れてヘ長調で終わる。この印象的なト長調の闖入はシューマンのトロイメライの最後のようであり、深い安寧へと誘ってくれます。これを弾ききった時の満足感は格別で、音楽でお腹がいっぱいになる感じがいたします。提示部で両主題が変奏し展開され、その生々流転が展開部にも継続して全曲のあらゆる局面で時々刻々光と影を変遷させる。この作品が完成した年からドビッシーが書き始めた、やはりソナタ形式である交響詩「海」はラヴェルがここで試行した時間関数による変奏の概念をより高い次元で達成しているのです。

前回ご紹介していない「マールボロ音楽祭の演奏者たち」の演奏はなかなか結構なものです。

&

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

(ご参考)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル「フォルレーヌ」の特異な和声

2020 JUN 5 22:22:03 pm by 東 賢太郎

7年前にこういうものを書きました。ずっと家にいるので、指が忘れていた第3曲「フォルレーヌ」を復習しようという気になり、先ほど読み返してみたのです。今も寸分たがわぬ自分がいることを知ると、この曲への愛情は遺伝子レベルに発していると思ってしまいます。

ただ、オーケストラ版はダメですね、もうあんまり聴く気がしない。これの魅力はピアノのソノリティと不可分だからです。暗譜はけっこう大変でしたが指がやっと思い出した喜びは何物にも代え難いですね。これ、圧倒的に「ラヴェルを弾いている」という感じがするのです。

クープランの墓の譜面を買ったのがいつだったか、最初のは仏Durandでご覧のとおり猫に爪とぎをやられて表紙がとれてます。前の猫だから大学時代です、入学してすぐの年あたりです。曲を覚えたのはジャン・ドワイアンのレコードでした。いや、覚えたというかあっという間に虜になってしまい、何度もくりかえして刷り込まれたのはワイセンベルクの演奏でした。まだリスナーとして初心者でピアノ曲はまずショパンになじまなくてはと努力したのですが、が学習者は誰もが弾いてみようというノクターン作品9-2みたいな曲はまったく口にあわないのです。素敵なコードプログレッションとは思いましたが、それをくりかえして客がそろそろ飽きたかなとなるとピロピロピロと右手が装飾音符を散りばめだす、あの女性のドレスについてるフリルみたいな空疎な無意味さが耐えられなかったのです。

ですから当時、ショパンは無縁でラヴェルにハマってしまった。ドビッシーは少々難解な音楽に聴こえておりモーツァルト、ベートーベン、シューベルトは面白くも何ともなくさっぱりで、しばらくの間、ピアノ曲といえばラヴェルという時期が続きました。弾く方は熱心で、練習曲としてJ.S.バッハのインヴェンションなどを暗譜しながらラフマニノフのP協2番のさわりとかラヴェルのト長調P協の第2楽章、ダフニスの「夜明け」冒頭部分がそこそこ再現できてました。独学ですが、それまで弦6本のギターで覚えていた和声というものの理解が10本指で格段にディメンションが広がり、自分の中での革命でした。

自己流だとどうしてもうまくいかない所があり、例えばメヌエットの粋な装飾音符のようなものですね、譜面で見ると何でもないようなものが、なぜか何度練習してもだめでした。上級者に伺うとラヴェルは難しいですよと、自己流は無謀だという。野球も大学受験もゴルフも自己流で押し切ったのですが、ピアノには歯が立たなかったわけです。ハノンをざっとさらったぐらいで甘かった。そこで参考書としてこの中井正子版を10年ほど前に買い、運指を学んで少しは解決しました。まあ参考書を買っただけで独学は変わってないわけですが・・・。

僕の場合、他人の前で演奏して自己主張したいという顕示欲はなくて、あくまで作曲家研究の素材として楽曲に触れてみたいというだけです。それで発見することがあまりにたくさんあることを知ったからです。むしろ弾かないとわからない。交響曲でもオペラでもです。

フォルレーヌは形式も5つの主題が並列して出るだけで構成にも主題の音程やリズムの骨格においても論理性はなしです。彼の音楽は感覚的でドイツ人の脳みそから出るものとはおよそかけ離れています。しかし、素晴らしい和声の発明の前に理屈は無用。ドビッシーも和声の化学の大家ですがラヴェルは彼オンリーワンの絶対的な魅力で君臨します。

フォルレーヌの構造を分解してみます。主題をABCDEとすると全体は

AA’A”AA’A”ABB’BB’BACC’CAA’A”ADD’DEE’A

となります。Aの楽節は優雅な舞曲のリズムなのですが和声が難渋、奇怪で、ヴァイオリン・ソナタにも見られるラヴェル特有のシニシズムを感じます。B楽節は一転して禁欲的でアルカイックな宮廷円舞です。実に美しい。やや変容したAをはさんで現れるC楽節はプリマの高貴なヴァリアシオン。全曲の華です。D楽節は宴の終わりが近いことを告げる壮麗なファンファーレ、E楽節はシニカルなふらつき、よろめき、そしてAの断片による短いコーダとなります。

僕はA”の部分(楽譜1)に強い思い入れを持っております。心の中で類のない化学反応が起きるからです。ここです。

音で確認しましょう。22秒からこの楽譜です。

丸印の2つの和音!G#m→G7(e)、F#m→F7(d)なのですが、誰しもの予想を大きく裏切る音ですね。この2つは聴いた当初から強烈なインパクトがありました。しかも下に密集して濁りがあり長7度の濁りもあり、それらがなにやら発酵食品のようで美味に感じ陶酔を誘うのです。何度弾いても魅せられます。

さらに予想の裏切りという点であまりに特異なので想像があらぬ所に飛びます。以前に量子力学の入門書を読んでいて「原子核のまわりの電子は光が当たると瞬時に位置を変える」とありましたが、それを目撃した感じがする。G7(e)、F7(d)が鳴った瞬間、奇術のようにぱっと風景の色が変わるのです。

もう一度楽曲の構造をご覧ください。

AA’A”AA’A”ABB’BB’BACC’CAA’A”ADD’DEE’A

青字は繰り返しです。Aが主要主題でA’、A”はその派生主題という具合です。副主題B、C、D、EはAとの関連はなく、各々がB’ C’ D’ と派生主題を持ちます。Aだけが2種の派生を持ち、楽譜1のA”は都合3回現れますからラヴェルはこの回り舞台のような楽節を重視して使っています。

2つの和音の音の混合(ブレンド具合)はピアニストのセンスの試金石です。ラヴェルの音づくりはピアノでもオケでもそういう箇所に神経が行き届いていないと、雑駁な甘さが支配する音楽になりかねません。気品と知性のないラヴェルはただのムード音楽です。

この2和音は同じ音程関係を長2度だけ下方に並行移動したものですが、ラヴェルは偏愛していて全く同じことが第1曲「プレリュード」でも行われます(楽譜2)。

音をどうぞ。1分28秒から楽譜の2小節目になります。同じメロデイが5小節目から下方に長2度平行移動してますね。

ここの2度目が僕は大好きで、なんだか幼い頃の郷愁のような切ない感じがする。和声はというとAm→G7(e)、Gm→F7(d)と、太字はフォルレーヌの箇所と同じことがわかります。自分はそれに感応してる。なぜだろう?まったくわかりませんが、これが和声の「化学変化」なのです。ドビッシーも「映像」を書いた時にその言葉を使っています。2人、それからメシアンにも随所にそれがあって、ドイツ人の音楽にはありません。フランスとドイツ。面白いもので、食事やワインにもそれと共通したものがあります。

ショパン弾きのイメージの強いアルトゥール・ルービンシュタイン(1887 – 1982)は幾つかラヴェルの録音を残しましたが、「クープランの墓」は「フォルレーヌ」だけを弾いています。寂しげなモノローグで始まりますが、A’ でバスの mf をきっかけに瞬く間に加速して感情が高まりあっと思います。ところが、次の A” に入る直前のほんの微妙な “間” ですぐ思い直して pp に戻り、高揚は抑えられ、また A の灰色で幽玄な世界に鎮まるのです。そんなことは楽譜に書いてないのですが、こういう深い「読み」ができるからルービンシュタインはルービンシュタインだったのです。ここで効いてる G7(e)、F7(d) をじっくり味わっていただけるでしょうか?書いてきたことがお分かりいただけるのではと思います。

C楽節はひっそりと清楚に淡々と進みますが和声の感情に合わせたテンポ・ルバートが絶妙で、感じている。彼はラヴェルの和声の求めるものをテンポとタッチで見事に具現します。そして、ここでまたやってくる A” は1度目よりさらにテンポをぐっと落とすのです。何という細やかさ!実に素晴らしい。これほどに A” の和声の薬味を効かせ、抜群の効果(薬効)を醸し出した演奏は他に聴いたことがありません。D楽節もファンファーレは控えめで無用に騒がず、E楽節の直前のルバートは大きめにとっていますがEのふらつきは控えめである。いっさい気品を失わずにシニカルなほろ苦さを後味として残し、静かに曲を閉じます。何というセンスの良さだろう、究極のオトナのラヴェルです。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 組曲「鏡」(Miroirs、1905)

2020 APR 4 21:21:58 pm by 東 賢太郎

週末は小池都知事の外出自粛要請にしたがって在宅。こういう時にピアノは友だ。その場にある楽譜からまずブラームス交響曲第4番のMov2。最後のE durとC durの痺れるような交差が最高。ベートーベン第九のMov3と終楽章、なんとか最後まで。次、7番のMov2を弾いてみると、どことなく月光ソナタの情景が。そこでそちらのMov1を。ああいい曲だ。なんとも外の雪景色になじむではないか。コロナで殺伐とした気分なのに、ふかくふかく心を癒してくれる(注:本稿は4月1日に書いた)。

ところが、かつて暗譜で弾けていたラヴェル、クープランの墓のフォルレーヌがいけない。指の記憶はけっこう残ると思っていたが、こういうこみいった曲は飛んでしまうようでまた譜読みだ(臨時記号だらけ)。しかしその甲斐はある、ラヴェルの和声創造の秘儀にもう一度感嘆の声をあげられる、これ、大昔に読んで犯人を忘れてしまったコリン・デクスターのミステリーの読み返しみたいだ。

ラヴェルのピアノの譜面は、まるで彼が管弦楽において各楽器の細々したフレージング、音域による音色変化や和声内での混合バランスに微細な神経を使っているように、ピアノから出てくる音のラヴェル的としか表現しようのない響きの「らしさ」に資するべく個々の音の「置き方」が最高度の人智によって巧妙に設計されている。加えて左手の協奏曲などに至ると、そうした立体的ともいえる配置の妙であたかも両手で弾いているように聴こえさせ、トリックを聴衆にかけて楽しむ。

我々はトリックと知っているのだが、あまりに精巧にできていて、疑う自分が野暮に思えてくるというレベルのものだ。嘘なら嘘で最後まで騙してくれよとしまいにはひれ伏して懇願でもするしかない。さように人工的な音楽なのだが不思議と情緒に訴求するものがあり無機的にきこえない。しかし、だからといって感情移入するとさらっとかわされてしまい、人肌と思って触れてみると実はホフマン物語のオランピアみたいに機械仕掛けの人形でしたという感じである。この特性は組曲「鏡」においてもはや妖術の領域に達しており、譜面を読んでみると初めてオランピアの体内を造形しているネジやバネが即物的なあっけらかんとした姿を見せる。なんだこんなものだったのかと白けるが、通して聴いてみるとまたまた蠱惑の罠にはまりこみ、気がつけば人形の妖術にかかっているのである。

その感覚は後の音楽よりも現代アートに通じるものがあって面白い。まず思い出すのは昨年に瀬戸内海の直島の地中美術館で観たウォルター・デ・マリアのアート「Time/Timeless/Notime」だ。人工的だが宇宙的でもあり、どこか達観してツンとしていながら不思議と感情に訴える。巨大な球に近づき裏側にも回り、そのばかばかしくもあっけない即物性を知るのだが、写真の視点に戻ると荘厳な秘教の神殿みたいな非現実のヴィジョンに再度捕えられてしまう、3次元のだまし絵のような作品だ。

もうひとり、ジェームズ・タレルは光と造形で人の感覚を惑わし、なんとも不可思議で超自然的な調和のある光景を味わわせてくれる。誰も見たことのない景色だが、どこか数学の法則、神の摂理が心に親和性をもって語りかけるようでいて、しかし、まったくの人造物なのだ。これはアリゾナ州立大学にある作品だ。

ラヴェルにもそういうものがある。何回騙されても面白いミステリーであり、機械仕掛けの蠱惑的な人形である。

組曲「鏡(Miroirs)」についてラヴェルは、シェイクスピア『ジュリアス・シーザー 』の「目はそれ自体を見ることは出来ない、何か別のものに映っていなければ」を引用しており、以下の5つの曲を友人たちに献呈しながら、各曲を鏡として映る自分の姿を投影している。このメソッドは、例えばドイツの雑誌「シュピーゲル」(Der Spiegel、 鏡の意味)、イギリスの日刊タブロイド紙「デイリー・ミラー」(The Daily Mirror)でおなじみだが、我が国は世相を映し出す「大鏡」が平安時代に遡るから遥かに先進国である。

1.蛾:詩人のレオン=ポール・ファルグに献呈。

2.悲しげな鳥たち:リカルド・ビニェスに献呈。

3.海原の小舟:ポール・ソルドに献呈。

4.道化師の朝の歌:ミシェル・ディミトリー・カルヴォコレッシに献呈。

5.鐘の谷:モーリス・ドラージュに献呈。

これらをアナリティックに聴くのはあまり意味がないだろう。ベートーベンのように形式論理(あることはあるが)を見出しても、それでラヴェルに入りこめるわけでもない。そのかわり、これらの自画像には揶揄、皮肉、憧憬、孤独、欲望、畏怖がある。3,4は自身が管弦楽にして著名になったが僕はピア二スティックである1,2,5を好む。ドビッシーは和声を混合して反応させ変幻自在の化学式を探求したが、ラヴェルは同様の試みをしながらリスト伝来のピアニズムにも語法の要諦を託した。それは比較的初期の「鏡」で試行され、のちに「夜のガスパール」で開花する。

ラヴェルをどう聴こうが十人十色だが、デ・マリアやタレルの絵画がしっくりくる僕にとって彼の音楽は宇宙の真空、無音の空間にぽっかりと浮かぶ神秘の方程式であり、どんなに世俗的で怪異、グロテスク、性的に見えていようとその真実は完璧な球体の如く無機的である。しかし、そのひんやりした感触が、たまらず魅力的なのだ。彼の後継者は現れなかったが、意外に思われようが僕はジャズ、それも白人のビル・エヴァンスらのクールなタッチと和声感覚に引き継がれているように思う。

「鏡」が異界の妖術たり得るには、ピアニストは完璧な指回りの技術とタッチの質感とグラデーション、そして10種類を超える音色を要するだろう。これと夜のガスパールは、したがって素人に手の出る代物ではなく、僕の知る限りプロでも満足のいくリアライゼーションを成し遂げるのは至難である。5曲を非常に高い水準で聴けるひとつに、アブデル・ラーマン・エル・バシャの2種の録音がある。比べるなら、旧盤(右)が上だ。お聴きいただきたい。

「鏡」が異界の妖術たり得るには、ピアニストは完璧な指回りの技術とタッチの質感とグラデーション、そして10種類を超える音色を要するだろう。これと夜のガスパールは、したがって素人に手の出る代物ではなく、僕の知る限りプロでも満足のいくリアライゼーションを成し遂げるのは至難である。5曲を非常に高い水準で聴けるひとつに、アブデル・ラーマン・エル・バシャの2種の録音がある。比べるなら、旧盤(右)が上だ。お聴きいただきたい。

もうひとつ、こちらも光彩陸離で動的であること出色で愛聴しているエリック・ハイミの演奏だ。鏡とガスパールだけはモノラルの古い録音はどうしてもハンディがある。不思議とクープランの墓、ソナチネはそうでもない。2系列あるのだ。ピア二スト、ハイミ(1958~)は知られていないがアメリカは時にこういう素晴らしいヴィルトゥオーゾを輩出する。このCDの「スカルボ」は僕の知るAAAの演奏のひとつで特筆したい。

もうひとつ、こちらも光彩陸離で動的であること出色で愛聴しているエリック・ハイミの演奏だ。鏡とガスパールだけはモノラルの古い録音はどうしてもハンディがある。不思議とクープランの墓、ソナチネはそうでもない。2系列あるのだ。ピア二スト、ハイミ(1958~)は知られていないがアメリカは時にこういう素晴らしいヴィルトゥオーゾを輩出する。このCDの「スカルボ」は僕の知るAAAの演奏のひとつで特筆したい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 舞踊音楽「ダフニスとクロエ」(全曲)(ピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団)

1度目のアップですぐ、

「すばらしい!今日の朝食が何だったか忘れてる私が、40年前のこの録音のことははっきりと思い出せるのです」

とコメントを下さったのは、まさにこのダフニス録音で1番を吹いているニューヨーク・フィルの首席ホルン奏者、ジョン・チェルミナーロ氏(http://John Cerminaro – Wikipedia)だった。NYPOでラインスドルフ、メータ、ブーレーズ、後にロス・フィルに移籍してジュリーニ、プレヴィンの下で首席を務めた世界的奏者だ。

John Cerminaro氏

Fascinating! I can’t remember today’s breakfast, yet vividly recall this recording over 40 yrs. ago! It shot off the charts like a meteor, lots of awards (Grand Prix du Disque, etc.) & won Andrew Kazdin & CBS records “Best of Kind” status nearly overnight. One of my own joys: At $2.50 per second (w/106 musicians) i only needed one take for all the touchy stuff..the lonely opening solo at 1:06, or that 3-octave lip-slur to high-C at 13:99..notorious for multiple takes, but could see Pierre & Andy beaming in the booth during replays! One horn player can single-handedly carry a session into double-digit overtime. Even so, my luck held for all our 1970’s hit parade discs! Cheers to anyone left from the ol’ glory days! Ciao & shalom… JC

意訳

この40年前の録音は発表されてあっという間に流星みたいに数々の賞を総なめにしました。私が個人的に嬉しかったことですが、この曲はホルンに著名なソロの難所があり、撮り直しで10分以上も食うのがざらです。106人の奏者を雇っての録音経費は1秒で2ドル50セントもかかりますが、幸いに私は一発でうまくいき、ブースでリプレイを聴いていたブーレーズとカズディン(CBSのプロデューサー)が微笑んでいるのが見えました。私の幸運は70年代(訳者注・ブーレーズ時代である)のヒットパレードディスクの録音でずっと続いてくれました。