僕が聴いた名演奏家たち(ニコラウス・アーノンクール)

2019 JAN 7 22:22:16 pm by 東 賢太郎

ニコラウス・アーノンクール(Nikolaus Harnoncourt、1929 – 2016)はオーストリアの貴族ウンフェアツァークト伯爵家の長男であり、ウィーン国立音楽院(現・ウィーン国立音楽大学)でチェロを専攻、卒業後1952年から1969年までウィーン交響楽団にチェロ奏者として在籍した。わが国なら宮様が芸大を出てオケに入りましたというところだが、それで終わらず古楽器オーケストラ「ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス」を立ち上げて指揮者になった。

ニコラウス・アーノンクール(Nikolaus Harnoncourt、1929 – 2016)はオーストリアの貴族ウンフェアツァークト伯爵家の長男であり、ウィーン国立音楽院(現・ウィーン国立音楽大学)でチェロを専攻、卒業後1952年から1969年までウィーン交響楽団にチェロ奏者として在籍した。わが国なら宮様が芸大を出てオケに入りましたというところだが、それで終わらず古楽器オーケストラ「ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス」を立ち上げて指揮者になった。

僕は古楽器演奏ムーヴメントにはアンチだが、そうなった一翼は彼の演奏への幻滅も担っている。マタイ受難曲はカール・リヒターで覚えたので違和感があった。アーノンクールのバッハは学究的でプログレッシブ(progressive)と思い忌避していた時期もある。しかし、僕が古楽嫌いになったのは実はそのせいではなく、後に雨後の筍のように出たピッチの低い古典派のせいだった。ブリュッヘンの「ロ長調のジュピター」に衝撃を覚えて以来だ。

人には長年かけて培った音感がある。モーツァルトが今のロ長調で作曲したのだったとしても音感を矯正するのは不可能だ。我々が彼に近寄るのは、もし18世紀に生きていたらという試みなのであり、それが何らかの意味を持つならば、もし彼が我々に近寄って今のオーケストラを知ったらという試みだってあり得るだろう。どちらであれ、モーツァルトは聴衆の心をつかむ方を選択するタイプの人間であり、ハ長調でも受けがいいなら文句は言わなかったと思う。

私見ではアーノンクールは学者よりも演奏家である。それも熱いハートのある。楽譜の魅力の根源を突き詰めていくと、背景には歴史のパラダイム、すなわち宗教、政治、社会、風俗、美意識、階級、風土、慣習、様式、楽器の種類、特性などが横たわっており、演奏しようと思えば制約条件として無視できないゆえにそれらを演奏行為と同等の重みをもって解釈に取り入れた人だと思う。その考え方はバッハに限らずロマン派でも近現代音楽でも大なり小なり無視できないものであって、そのこととピッチを半音下げることとは決して同じ行為ではない、ここは重要だ。

私見ではアーノンクールは学者よりも演奏家である。それも熱いハートのある。楽譜の魅力の根源を突き詰めていくと、背景には歴史のパラダイム、すなわち宗教、政治、社会、風俗、美意識、階級、風土、慣習、様式、楽器の種類、特性などが横たわっており、演奏しようと思えば制約条件として無視できないゆえにそれらを演奏行為と同等の重みをもって解釈に取り入れた人だと思う。その考え方はバッハに限らずロマン派でも近現代音楽でも大なり小なり無視できないものであって、そのこととピッチを半音下げることとは決して同じ行為ではない、ここは重要だ。

音楽におけるauthentic(歴史的に真正の)とは楽器の製作年代やピッチやヴィヴラートの忠実な再現、模倣であっても字義的に間違いではないだろう。ドイツ赴任時代にアイゼナッハのバッハ・ハウスで一日過ごしたのは忘れられないが、しかし、そこに展示されているバッハ時代のヴァイオリンやガンバを鳴らしてみるだけなら博物館のショップに売ってる土産物のCD以上のものではないという事実のほうが僕は重要だと思う。authenticな楽器を使おうと使うまいと、聴衆の心を打たない演奏はそれなりのものでしかない。

ブランデンブルグ協奏曲第6番について語っているこのビデオは面白い。ここから多くを教えてもらった。

当時までヴィオラは伴奏楽器で主役(ソロ)の場面はなく、ガンバは旋律楽器でもあり主役というのが常識だった。6番でバッハはそれを逆転したのであり、アーノンクールはそれをプロレタリアート(ヴィオラ)による市民革命だと表現している。学者は6番を6曲のうち最も保守的だとしているが、だから、彼は弦の書法において最も急進的だと述べている。テンポ・ルバートはロマン派の発明ではなくバロック時代のものとも語っている(実際に6番でそれをきかせている)。彼も学者だが、なにより演奏家であるゆえの包括的な洞察であり、現場のリアリズムからくる見解でもある。

僕は彼の厖大な知識と教養からくる多面的な譜読みに対し、常に納得はしていないが、少なくとも一理あるものとして傾聴はしている。マタイを初めて聴いた頃からこちらも変化している。私見では演奏家は一種の霊媒であるのが理想であり、数世紀も前に死んだ人の意図を当時のパラダイムのまま理解、咀嚼したうえで、それを21世紀のパラダイムに変換してオリジナルな意図通りのメッセージを現代人に伝える人たちだ。記号に過ぎない譜面を字面どおりに音にする職人ではないわけで、それが左脳的作業であるなら極めて右脳的なものだ。前者の能力は訓練で誰でもある程度は獲得できるが後者は直観やひらめきのようなもので誰でもあるということはない。

その変換とは、わかりやすく言えば大河ドラマの「時代考証」に近いが、困ったことに史実に忠実すぎると現代人には理解できず、現代に寄りすぎれば史実と乖離する。だから考証を第三者(歴史学者)が頭で考えてやるのはだめなのである。霊媒型を僕が理想とするのは、モーツァルトの霊が乗り移って「なりきって」しまえば、姿形が違おうと怖いものはない、強烈なオーラとインスピレーションで聴衆を引っ張りこむことができるからだ。何かオカルトめいて聞こえようが、コトバを言霊と呼ぶように、音楽演奏にも多分にスピリチュアルな要素があって、それが伝わった時の感動は尋常でない経験を何度もしているからだ。

アーノンクールの学んだウィーンの古典派(ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト)にそれは感じたことがない(モーツァルト40番の緩徐楽章のテンポぐらいだ)。氏素性や育ち、教育で霊媒になれるわけではない、テンペラメントがその誰とも違うということだ。なりきれたのはやはりJ.S.バッハであったと思う。彼の「クリスマス・オラトリオ」は名演でこの曲の筆頭の愛聴盤となって久しい。新旧あるがこのビデオはアーノルド・シェーンベルク合唱団との新盤(右)の冒頭だ。全曲をおすすめしたい。

アーノンクールの学んだウィーンの古典派(ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト)にそれは感じたことがない(モーツァルト40番の緩徐楽章のテンポぐらいだ)。氏素性や育ち、教育で霊媒になれるわけではない、テンペラメントがその誰とも違うということだ。なりきれたのはやはりJ.S.バッハであったと思う。彼の「クリスマス・オラトリオ」は名演でこの曲の筆頭の愛聴盤となって久しい。新旧あるがこのビデオはアーノルド・シェーンベルク合唱団との新盤(右)の冒頭だ。全曲をおすすめしたい。

晩年に至ってチューリヒ・オペラでヴェルディまで振った彼だがきいていない。一度だけ彼を聴くチャンスがあったのは1997年7月11日にチューリヒ・トーンハレでヨーロッパ室内管を振ったブラームスの交響曲第1番と2番だ。友人2人とゴルフをして夜にホールに行った。あまり期待していなかったが、流れが良くてテンションの高い1番は会場を大いに熱くして意外であった。曲想に沿って攻めるべきところはぐいぐいとアップテンポで攻め快哉を叫ばせる。僕の趣味のアプローチではないが、冒頭に書いた「アーノンクールは学者よりも演奏家である。それも熱いハートのある」という印象はこのライブで得たものだ。彼はブラームスに強い共感があって、きっと「なりきれる」作曲家だったのだろうと確信する。

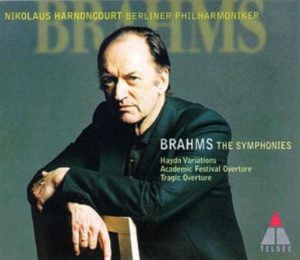

古楽器のイメージのせいだろう彼のブラームスは正当な評価をされていないが、あのライブが当日の聴衆を熱狂させたのは証言できる。チューリヒの聴衆は耳が肥えていて日本人のように何でもブラボーなんてことはない。ショルティが人生最後のマーラー5番を振った時(このブラームスの2日後、7月13日だった)に劣らぬ喝采だったのだからTELDECがベルリンフィルと交響曲全曲を録音したのも無理はない。

古楽器のイメージのせいだろう彼のブラームスは正当な評価をされていないが、あのライブが当日の聴衆を熱狂させたのは証言できる。チューリヒの聴衆は耳が肥えていて日本人のように何でもブラボーなんてことはない。ショルティが人生最後のマーラー5番を振った時(このブラームスの2日後、7月13日だった)に劣らぬ喝采だったのだからTELDECがベルリンフィルと交響曲全曲を録音したのも無理はない。

さらに良いと思うのは、ルドルフ・ブッフヒンダーをソリストにしたピアノ協奏曲第2番変ロ長調である。このピアニストの弾く同曲はフランクフルトでホルスト・シュタイン/ バンベルク交響楽団という、いまになると我ながら羨望すら覚える組み合わせで聴いて心の底から感動していたからそれもある。アーノンクールとのCDは伴奏がコンセルトヘボウ管でこれがまたすばらしい。終楽章の最後のアップテンポだけは少しやりすぎで交響曲のアプローチと同じだが、コクを求めなければ痛快であり、おおむね満足できる出来だ。ノン・ヴィヴラート気味に聞こえるが第3楽章のチェロ・ソロはかけている。第1楽章をお聞きいただきたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______僕が聴いた名演奏家たち