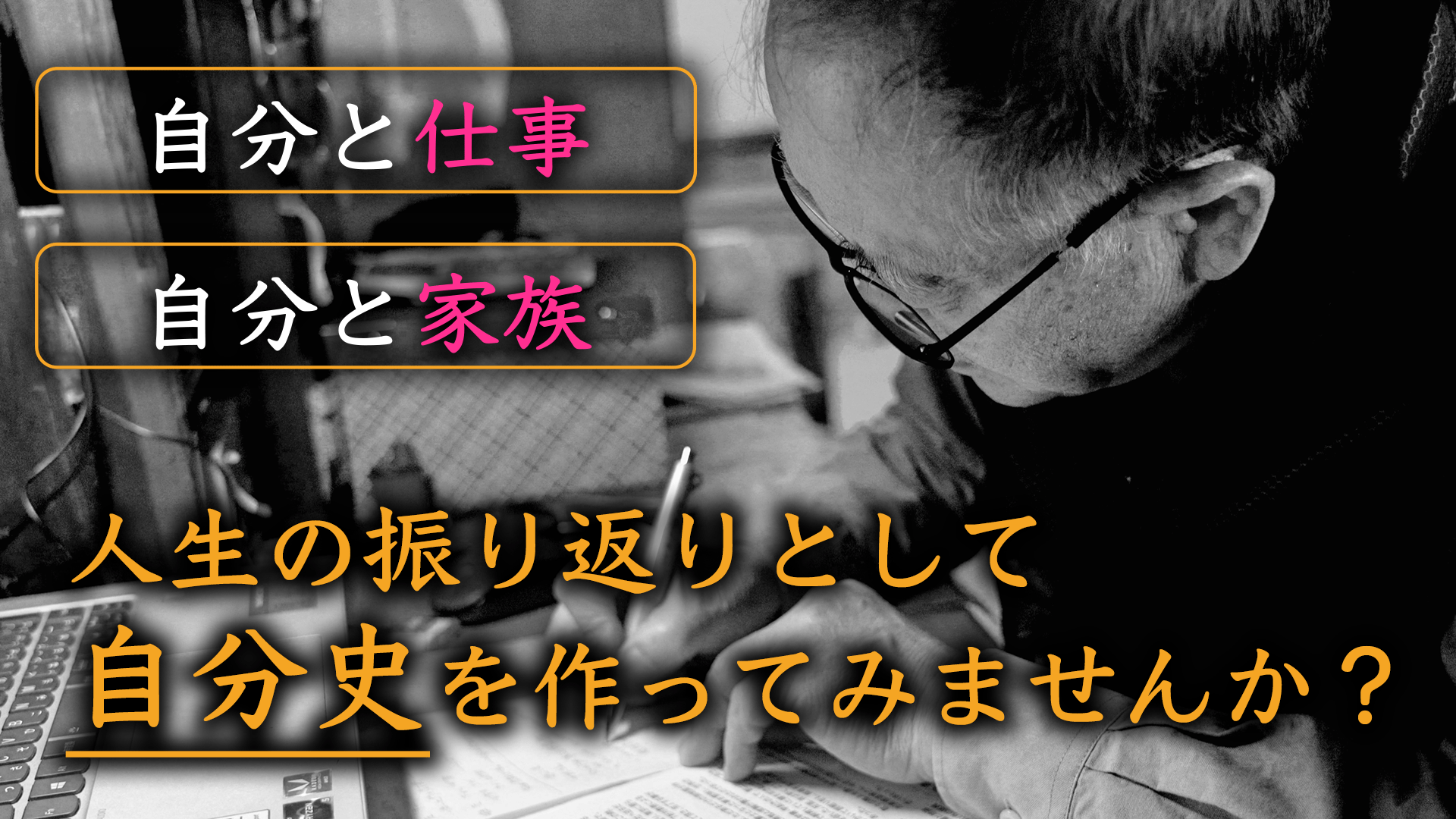

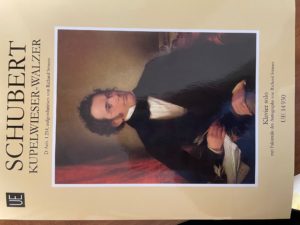

クーペルヴィーザー ワルツ

2023 NOV 19 21:21:31 pm by 吉田 康子

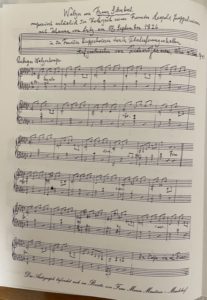

昨日「クーペルヴィーザー ワルツ」の楽譜を入手しました。

(Universal Edition UE 14930 SCHUBERT KUPELWIESER – WALZER D Anh.Ⅰ 214 aufgeschrieben von Richard Strauss」クーペルヴィーザー ワルツ D Anh.(補遺)Ⅰ 214 」。

表紙にはシューベルトの肖像、裏には画家クーペルヴィーザーが描いた絵も添えられています。(中央で左手をあげているのがクーペルヴィーザー、ピアノの前に座っているのがシューベルト)

これは1826年にシューベルトが友人であるレオポルド・クーペルヴィーザーとヨハンナ・フォン・ルツの結婚式に贈った曲で、それが聴き覚えで語り継がれ1943年1月ウィーンでリヒャルト・シュトラウスが手書きでピアノ譜にした、といういわくつきの曲です。

この楽譜には通常の印刷譜とファクシミリ版の両方が収録されていますが、聴き覚えで語り継がれたものとして、どこまでリヒャルト・シュトラウスが介入したのかはわかりません。自筆譜があるわけでもなく、そのあたりの事情は不明です。そのためか楽譜の冒頭にはシュトラウスの名前が併記されています。

32小節の小さな曲。実際に弾いてみてやはり変ト長調の穏やかな温かみを感じます。25小節目で急に転調して僅か2小節で元の調に戻るのも意外な展開ですが、驚いたのはダカーポで冒頭に戻る時の和音。とても新鮮な響きでした。変ト長調というフラットが6つもついた調性は翌年の有名な即興曲集Op.90の第三曲と同じです。Op.90のほうにはト長調に編曲したリヒテルの演奏も遺されていますが、これでは優しさがどこかに行ってしまい現実的な音楽に聞えます。

作曲家、中村洋子さんのブログに詳しく述べられています。さすがの分析だと感心しました。

今回の楽譜入手は川口成彦さんのCD(Fuga Libera FUG744)を聴いてのことでした。

作曲家の生きた時代の楽器で演奏するのが一つの流れとなっている昨今、当時に近い音色で奏でることで、フォルテピアノによる繊細な音楽が語りかけてきました。

奇しくも今日は、シューベルト(1797-1828)の命日です。

調べてみるとニキタ・マガロフなどの多くのピアニストが当たり前のように弾いているこの曲を、私は今迄知らなかったことを恥じる気持ちもありますが、「知るは一時の恥、知らぬは一生の損」という言葉もあります。ようやく味わうことが出来たのはシューベルトからの贈り物かもしれません。

ストラヴィンスキー 「ペトルーシュカ」の編曲版

2019 JUL 3 23:23:59 pm by 吉田 康子

古い楽譜が好きです。昔のものは経年劣化していても趣があります。私より年上の楽譜もありますが、表紙の活字や装丁からも当時の空気が伝わってくるような気がします。単なるデータであれば今はiPadでも用を成すのでしょうけれど。

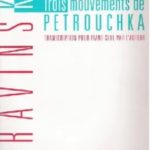

これも中古で買い集めた楽譜のひとつです。

ペトルーシュカはいずれも作曲者自身による「4手編曲版」と「ペトルーシュカからの3章」という名前のついている独奏版の二つがあります。もともとは、ディアギレフ率いるロシアバレエ団のために、1910~1911年にオーケストラ用に作曲されました。老魔術師に命を与えられた人形のペトルーシュカ(ピョートルの愛称)、ムーア人、バレリーナの物語です。画家であり演出家であったアレクサンドル・ベノワの台本に沿って構想が進められました。ベノワの大きな貢献があったため「4手編曲版」にはべノワの名前が扉に記されていて、四つの場面の説明が曲ごとにはいっています。「ペトルーシュカ」の初演は1911年ですから「春の祭典」の2年前のこと。1912年にBerlin; Moscou; Leipzig; New York &c., Édition Russe de Musique から出版され、現在はブージー・アンド・ホークスから出ています。

2014年のライヴ・イマジン28で「春の祭典」4手版を演奏した時のアンコールとして、この「4手編曲版」から「ロシア舞曲」を取り上げました。一般的に4手版は1台のピアノを2人で弾きますが、この曲の場合は2人の音域が近く重複する音もあるので、詳しい打ち合わせが必要でした。場合によっては2台ピアノで弾くのもアリかもしれません。実際に2台でも試しましたが、今度はお互いの距離が離れてしまう為に呼吸を合わせるのが難しく、結局1台での演奏になりました。速いテンポで歯切れよく和音を弾き、2人で合わせるのは難しかったです。また独奏版にあるカッコいいグリッサンドがこの版には無かったので、勝手に入れて弾きました。

一方「ペトルーシュカからの3章」は1921年ピアニストのアルトゥール・ルービンシュタインに献呈されたもの。曲の並びも「4手版」と違います。「3章」のほうが今では有名になって時々コンサートにも取り上げられますが、ご覧の通り大変な技巧を要するため、とても高いハードルです。2人で弾いても大変なものを独りで弾くなんて・・私には、とても手の届かないところにある曲です。

ちなみにストラヴィンスキーの友人だったルービンシュタインは、以前献呈されたソナタが気に入らなかったようです。この曲はイゴールにとって「これなら、どうだ?」というリベンジの意味合いもあったとか。それでも自己流に変えて弾いてしまったルービンシュタイン独自の版が存在しますが、これは未出版。傍から見れば何とも贅沢な話ですが、それでも2人は仲良しだった様子がルービンシュタインの自伝からも伺えました。

漢字と音符

2017 MAR 12 21:21:40 pm by 吉田 康子

ちょうど一週間前に以下のような記事を日経朝刊で読みました。

上記の記事の中に登場する「好き嫌いの対象になる文字」として「漢字」を捉えていますが、これは漢字だけでなく「音符」や「楽譜」にも当てはまります。

音楽で楽譜を読む力を読譜力と一般的に言いますが、要するに五線上に書かれた音符を音に出来る力のことです。耳で覚えたものを歌う、楽器で弾いてみるということも一つの手段で手っ取り早い方法ではありますが、忘れてしまうのも早い。楽譜に書かれている音符を実際の音に置き換えることが出来ると大きな可能性が広がります。

「楽譜が読めない、オタマジャクシは苦手」という人も大人の中には意外といるものです。ピアノを始めたばかりの子供たちには、五線の中の音符がピアノのどの音に当たるのかを繰り返し教えながら、見る、読む、書く、歌う、弾くなど色々な手段で段々と読譜力をつけていきます。「漢字や九九も繰り返していくうちにスラスラと使いこなせるようになるでしょう?音符もそれと同じ。毎日顔を合わせていれば仲良くなれるよ」と。漢字よりはるかにシンプルで無駄の無い符号、音符ってすごいツールだと改めて思いました。