玉の肌シャンプー

2024 MAY 22 14:14:22 pm by 吉田 康子

今迄は安い合成シャンプーを使っていましたが、石鹸系が頭皮や髪の健康に良いと聞いて切り替えを考えました。昔、生協で買った石鹸シャンプーの使い心地が悪くてすぐに止めてしまったことがあります。あれから随分経つので今どきの製品は随分と改良されているだろうと期待も。

石鹸シャンプーと検索すると「オーガニック志向でない人はお呼びじゃない。良さが解る人だけでいい」みたいな排他的な雰囲気を醸し出している製品もあり、敷居を高くされている印象のところもありました。そうは言っても製品のクオリティを伝えるには見た目や印象も大きな要素で、先ずは買って使ってもらえないと始まらないのにと残念に思いました。まぁ昔ながらの会社にはあるあるですね。

私はガチの自然派ではないので成分比較までしていませんが、いくつかの製品も試してみて、TAMANOHADAが一番気に入りました。そういえば錦糸町のすみだトリフォニーの近くに本社があったなという記憶も。だいたい「玉の肌」という名前がレトロな響き。それゆえ「TAMANOHADA」にしたのかも?と。HPを見たら、なんともお洒落な雰囲気にビックリでした。また製品自体の見た目が素敵で、スタイリッシュな容器に入っていて気分が上がります。このあたりは、他社に無い消費者寄りの姿勢が感じられて好感が持てました。これならプレゼントにも使えます。

香りは6種類あって迷うところ。検索するとアメニティーズという名前のお試し用があったので早速に使ってみました。高さ7センチほどの小瓶、中身は80mlです。ヤクルト1本が100mlなので、それより少なくてシャンプー、コンディショナー、ボディソープの3本セットで¥1650は結構なお値段。ローズやラベンダーのような甘いフローラルな香りは苦手でフルーティなものやグリーン系の爽やかな感じが好みなので、オレンジ、ガーデニア、フィグの3種類購入。香りというのは個人の好みが大きいので文章で説明されても実感出来ないし大きな容器のものを買って失敗したら悲惨ですから。

オレンジは溌剌としてスッキリとした印象。思わず「わぁ、いい香り!」と言いたくなるような明るい香りが立ち上って初夏の果物を連想させます。ガーデニアは割と和風で控えめな昔風の香りで品のいいおばあちゃんの着物を連想させるような樟脳とか匂い袋とかを地味にした感じ。嫌ではないし邪魔にならないけどインパクトも少ないです。ガーデニアはクチナシのことだと後で知って納得。フィグはストレートにツーンとくるような現代的な感じがしました。どの香りも柔らかで上品、洗い上がりから暫くは匂い立つような残り香もしばらく漂って消えていく心地良いものでした。また蓋を開けて嗅いだ匂いより実際に使った時の方が身体に馴染む感じは香水と同じですね。

肝心の使い心地ですが、洗い上がりのキシキシ感が思ったより少なくコンディショナー後には気にならなくなります。やはりシャンプーとコンディショナーはセットで使うのが不足分を補いあって良さそうです。従来の合成シャンプーは酸性寄りで髪表面のキューティクルが傷んだ状態をシリコンで覆って滑りをよくしているようです。そこに弱アルカリ性の石鹸シャンプーを使うと高い洗浄力で毛穴が開き摩擦が起きるので髪が軋むとか。暫く使っていると髪自体が健康になって本来の滑らかさになる様子は「弱アルカリ性の温泉で肌がつるつるになるのと似ている」という例えがありました。

使った人のレビューとして、ヘアワックスが落としやすい、洗い流した後に身体や床がヌルヌルしない、泡切れがよい、背中のニキビが減った、そのまま身体も洗えて便利、そんなレビューも見かけました。

昭和のお爺ちゃんやお父さんは、頭も体も固形石けんで一気に洗ってしまう人が多くいましたが、それはとても自然なことだったのかもしれません。そういえば私も長いストレートの髪だった時には椿油をシャンプー後にお湯に数滴たらして洗髪の仕上げに使っていたことを思い出しました。これも昔ながらの保湿ということだったのでしょう。今になってようやく納得しています。

最近のお気に入りということで自宅用にはオレンジの香りの大きな容器のものを買いました。丸い石鹸や鯛の形の石鹸も魅力的です。これまでは日用品としてあまり気に留めることもなかったものですが、楽しみが増えた感じがして嬉しいです。来月会う予定の友人には小さい容器のセットをプレゼントしようと思っています。

クーペルヴィーザー ワルツ

2023 NOV 19 21:21:31 pm by 吉田 康子

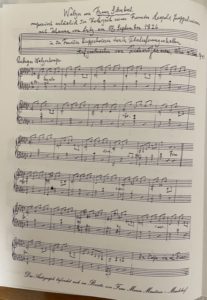

昨日「クーペルヴィーザー ワルツ」の楽譜を入手しました。

(Universal Edition UE 14930 SCHUBERT KUPELWIESER – WALZER D Anh.Ⅰ 214 aufgeschrieben von Richard Strauss」クーペルヴィーザー ワルツ D Anh.(補遺)Ⅰ 214 」。

表紙にはシューベルトの肖像、裏には画家クーペルヴィーザーが描いた絵も添えられています。(中央で左手をあげているのがクーペルヴィーザー、ピアノの前に座っているのがシューベルト)

これは1826年にシューベルトが友人であるレオポルド・クーペルヴィーザーとヨハンナ・フォン・ルツの結婚式に贈った曲で、それが聴き覚えで語り継がれ1943年1月ウィーンでリヒャルト・シュトラウスが手書きでピアノ譜にした、といういわくつきの曲です。

この楽譜には通常の印刷譜とファクシミリ版の両方が収録されていますが、聴き覚えで語り継がれたものとして、どこまでリヒャルト・シュトラウスが介入したのかはわかりません。自筆譜があるわけでもなく、そのあたりの事情は不明です。そのためか楽譜の冒頭にはシュトラウスの名前が併記されています。

32小節の小さな曲。実際に弾いてみてやはり変ト長調の穏やかな温かみを感じます。25小節目で急に転調して僅か2小節で元の調に戻るのも意外な展開ですが、驚いたのはダカーポで冒頭に戻る時の和音。とても新鮮な響きでした。変ト長調というフラットが6つもついた調性は翌年の有名な即興曲集Op.90の第三曲と同じです。Op.90のほうにはト長調に編曲したリヒテルの演奏も遺されていますが、これでは優しさがどこかに行ってしまい現実的な音楽に聞えます。

作曲家、中村洋子さんのブログに詳しく述べられています。さすがの分析だと感心しました。

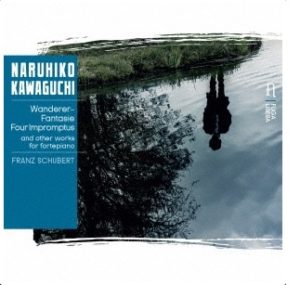

今回の楽譜入手は川口成彦さんのCD(Fuga Libera FUG744)を聴いてのことでした。

作曲家の生きた時代の楽器で演奏するのが一つの流れとなっている昨今、当時に近い音色で奏でることで、フォルテピアノによる繊細な音楽が語りかけてきました。

奇しくも今日は、シューベルト(1797-1828)の命日です。

調べてみるとニキタ・マガロフなどの多くのピアニストが当たり前のように弾いているこの曲を、私は今迄知らなかったことを恥じる気持ちもありますが、「知るは一時の恥、知らぬは一生の損」という言葉もあります。ようやく味わうことが出来たのはシューベルトからの贈り物かもしれません。

ライヴ・イマジン52が終わりました。

2023 AUG 15 15:15:53 pm by 吉田 康子

バルトークのピアノ五重奏曲は私にとって大きな曲でした。

ピアノ五重奏曲は、過去に度々弾く機会がありました。少しでも大勢との演奏をしたいと思っているので、ピアノトリオよりはクィンテット、管楽器よりは弦楽器というのが私の志向です。振り返ってみただけでも、シューマン、シューベルト、ブラームス、ドヴォルザーク、ショスタコーヴィッチ、フォーレ、フランク、ヴァインベルクなどを弾きましたが、バルトークが私には一番難しい曲でした。

これは今回のファーストヴァイオリン奏者も同じ感想だったと後で聞いて納得しました。それだけファーストヴァイオリンとピアノの負荷は大きいものでした。だからと言って他のパートが易しいか?という訳では決してなく、普段使わないような音域のパッセージを受け持ち、拍子や休符そして和声の難しさがあり、中核で全体を支える大変な役割を担っていました。曲の規模、難しさゆえに今迄で一番沢山の回数の合奏練習を重ねました。GWには合宿のように連日集まり一日中練習し、レッスンも何度も受けて地盤を固めていきました。

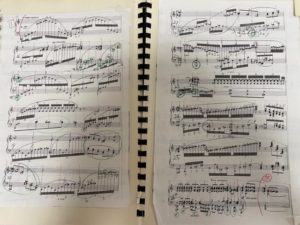

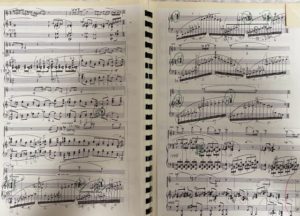

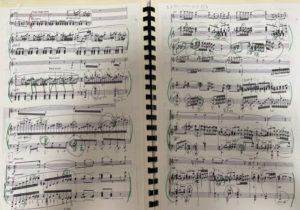

以下がピアノ譜の一例です。音の多さゆえに1ページ1小節という部分もあり、テンポが速いので譜めくりの間が無く、縮小コピー数ページ分を切り貼りしてあります。赤鉛筆の部分は譜めくりの方へのタイミングを示しています。

私は今迄も分不相応な難曲に挑戦してきました。「アマチュアの特権」とばかりに怖いもの知らずに挑戦することに意義を見出すような気持もありました。でも今回のように練習している途中で「この曲を全部弾ききれないのでは?」という不安に襲われたのは初めてのことです。厚かましい限りですが、それだけ大きな重荷に苦しみました。もともとR.シュトラウスを思わせるような甘い魅力的な曲想に惚れ込んだ曲です。絶対に諦めて手放したくない!という強い思いがありました。

バックハウスと競り合う程のヴィルトゥオーソである23歳のバルトークが自分の技量の限りをつぎ込んで世の中に打って出る気概を込め作曲。そして自身の演奏で初演。独自の作風を確立する前の最後のロマン派スタイル。循環形式、装飾的な連符、緩急の舞曲、果てはフーガまで沢山の要素を詰め込んでありました。ピアノ譜で1700小節、演奏時間約45分という大曲。初演後にコンクールにも出品したものの、長くて難しすぎるということで相手にされなかったとか。もう少し簡潔にして洗練されたら歴史的にもフランク以上の存在になっていたのかもしれません。それであってもバルトークでなければ作れなかった天才の作品であることは確かです。

本番は、ファッツィオリのフルコン。色の付いたフワフワと柔らかいタッチでしたが、私は硬質な響きが出せるスタインウェイの方が好みだなぁという印象でした。お客さんは私達の気迫に押された感じで、とんでもなく難しい曲というのがヒシヒシと伝わったようです。楽章間の切れ目がほぼ無く、続きでの演奏なので一気に最後まで走り抜けた感じでした。最後の音を弾き終わった瞬間、あっけにとられたような空気が漂い、その後こちらが一息つくとハッと我に返った様子になりました。

私自身の演奏の出来としては60点。これをあと1年練習したら70点には出来るかもしれませんが、自分の技量の絶対的不足ゆえに練習だけでは補えないものがあります。かといって安全運転で演奏出来る曲というのも選曲が限定されてモチベ―チョンも上がりません。やはり自分が弾きたい曲と聴く人に伝えられる演奏とのせめぎ合いになります。その辺りの加減を客観的に見極めるのが今後の課題です。今回のバルトークでほんの少しでも背伸びが身に付いたなら何よりです。

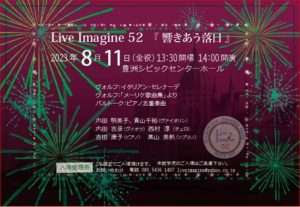

ライヴ・イマジン52 『響きあう落日』

2023 JUL 9 23:23:40 pm by 吉田 康子

ライヴ・イマジン52 『響き合う落日』

2023年8月11日(金祝)14:00開演 豊洲シビックセンターホール

ヴォルフ:イタリアンセレナーデ

ヴォルフ:「メーリケ歌曲集」より(弦楽伴奏版)

バルトーク:ピアノ五重奏曲

内田 明美子(1st ヴァイオリン)青山 千裕(2nd ヴァイオリン)

内田 吉彦(ヴィオラ)西村 淳(チェロ)

高山 美帆(ソプラノ) 吉田 康子(ピアノ)

早いもので、本番まであと1ヶ月となりました。あちこち難所だらけですが、弾けば弾く程にのめり込みそうになる魅力があります。楽譜を持っていたのに今迄何故この曲をやってみようとしなかったんだろう?とも。「私の最高傑作は次回作だ」というチャップリンの名言のような気概を持って本番に臨みます。

バルトークはお好き?

2023 MAY 22 16:16:07 pm by 吉田 康子

サガンの小説に「ブラームスはお好き?」というのがありましたが、私は「バルトークはお好き?」と訊いてみたい。以前の東さんの記事に「人はバルトーク派とストラヴィンスキー派に分かれる」という吉松隆説についての記載がありましたが、私も両方好きな欲張り派です。

しかも好きなものは「聴く」にとどまらず何とか味わってみたい。以前には「春の祭典」連弾版や「コントラスツ」「兵士の物語」という無謀な挑戦をして大変な思いをしました。それでも懲りもせずバルトークのピアノ五重奏曲を選ぶ自分に呆れていますが、やはり怖いもの見たさの気持ちをくすぐる麻薬のような魅力があるのかもしれません。

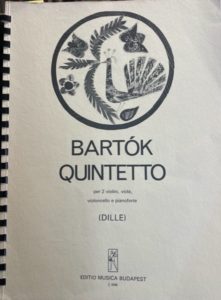

バルトーク ピアノ五重奏曲

あまり知られていないこの曲は、23歳1904年に作曲(SZ.23)されロマン派を思わせる曲想。初めて聴いた時にはバルトークらしからぬ甘ったるい長い曲という印象でしたが、改めて見直すとR.シュトラウスやワーグナーの匂いが感じられ、ジプシー風の旋律やリズムにバルトークの才気が散りばめられた魅力があります。

4つの楽章を通して弾き、全部で1700小節あまり。ピアノ譜で170ページ、演奏時間45分という長さゆえに演奏機会が少ないのかも。以前にDenijs Dille校訂のBudapest Editio Musicaの楽譜を手に入れて温めていましたが、ようやく日の目を見ました。

各パート全員が技術的に難しく皆で苦労している状態ですが、少しでも自分達の表現を盛り込めたらと思っています。本番は8/11のライヴ・イマジン52、今年の夏も熱いです。

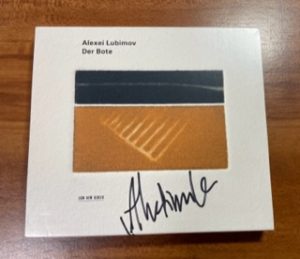

リュビモフを聴きました。

2023 APR 20 22:22:02 pm by 吉田 康子

アレクセイ・リュビモフ ピアノリサイタル

2003年4月16日(日)16:00 蒲田御園教会 1921年製ベヒシュタインで聴くブラームスの夕べ

ブラームスの作品より7つの幻想曲 Op.116 、3つの間奏曲 Op.117 、ピアノ曲集 Op.118 、2つのラプソディOp.79

アレクセイ・リュビモフのピアノリサイタルに行ってきました。リュビモフは古典から現代までの幅広いレパートリーを持つ世界的なピアニスト・チェンバロ奏者でロシア最後の巨匠とも言われます。シェーンベルクやシュトックハウゼン、ブーレーズ、リゲティなどの現代音楽の作品のソ連初演やフォルテピアノ奏者としてモーツァルトのピアノ・ソナタ全集やショパンのバラード全曲録音など多数あります。

この日の会場は、JR蒲田駅から徒歩10分程の小さな教会。ピアニストのベンジャミン・フリスが選定した1921年製ベヒシュタインでのブラームス晩年の作品の演奏を楽しみにしていました。リハーサルを終えて控室に戻ってきたリュビモフは小柄で華奢な印象。御年79歳ということもあって足取りもそろりそろりという感じ。ホロヴィッツの初来日を連想させるような雰囲気でした。リハーサルが終わった会場内では広島公演から随行している調律師が本番前の仕上げの調律を行っていました。木目の美しい楽器を珍しそうに眺めたり写真を撮る人が多数。自由席だったので私は客席最前列左側、演奏者の背中側から鍵盤を至近距離で見られる位置で聴く事にしました。狭い会場ならではの特権です。

いよいよ本番。スーツに着替えたリュビモフは、ピアノの前に座ると先程の頼りなさそうな様子とは打って変わってピシッと背筋を伸ばして弾き始めました。最初の一音から芯のあるしっかりとした響き。さすがロシアの巨匠!ブラームス晩年の渋くて地味で難しい曲ばかりのプログラムを生で聴く機会はなかなかありません。特有の厚みのある重い和音と深い低音が溢れ出しました。衰える事の無い確実なテクニックで時に激しく時には穏やかな曲想を素直に紡いでいたように感じました。「外連味」がないという点でこれらの作品はリュビモフにとても合っていたように思います。だから外連味たっぷりのホロヴィッツはこれらの曲は弾けなかったし、弾かなかったのだと。

アンコールは、最初にモーツァルトのソナタK311ニ長調の第3楽章ロンド。オペラの序曲を思わせるような多彩な音色で軽々と聴かせてくれました。そして盛大な拍手の後にはシューベルトの即興曲OP.90-3、D899。ロシアのピアニストはこの曲をよく弾きます。しみじみとした情感あふれる演奏に涙するお客さんも。そして最後にはアルヴォ・ペルトの「アリーナのために」。1枚の五線譜に手書きで書かれた短い曲。澄み切った音色の余韻が残りました。全てにおいて、さすがの演奏でした。

リュビモフは、2022年4月ロシアのウクライナ侵攻の最中に友人のウクライナの作曲家であるシルヴェストロフの作品を含むコンサートを開催。ロシア警察は「爆破予告が出ている」という口実でコンサートを強制的に中止させようとしました。警察官に取り囲まれる中、演奏中であったシューベルトの即興曲 作品90-2を最後まで弾き続けた動画は世界中に拡散しました。

皮肉にもウクライナ戦争が、一度は引退を宣言したにも関わらず、ロシアから脱出時に財産も年金もきっと失ったに違いなく、図らずも人前でまた弾かなければならなくなったのではと思います。

演奏の後には別室でワインやシャンパン、お茶と共にパンやケーキが振る舞われました。教会ならではの家庭的な雰囲気の中、歓談に花が咲きました。リュビモフが審査員を務めていた「ピリオド楽器によるショパンコンクール」入賞の川口成彦さんの姿も見られました。彼の活躍を見ていると、それぞれの作品が作られた時代の楽器で演奏するという姿勢が、常識になりつつある世界的潮流を感じました。

今回のリサイタルは、MCSという音楽家を支援する団体の力添えで実現したもの。そのおかげで諦めていたリュビモフを生で聴くことが出来ました。日本で次はいつ演奏を聴けるかわからないとても貴重な機会でした。

今回のリサイタルは、MCSという音楽家を支援する団体の力添えで実現したもの。そのおかげで諦めていたリュビモフを生で聴くことが出来ました。日本で次はいつ演奏を聴けるかわからないとても貴重な機会でした。

4番弾きました!

2022 SEP 14 16:16:47 pm by 吉田 康子

9/3ライヴ・イマジン50でベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番を弾きました。

ベートーヴェンのピアノ協奏曲については、2014年ライヴ・イマジン27で第5番「皇帝」を、2020年ライヴ・イマジン45で第1番を、どちらもラハナー編曲の弦楽四重奏との室内楽版でした。

最初に「皇帝」を弾いた時から私は落ち着いた大人の雰囲気の4番が一番好きでしたが、あまりにも壮大で立派、畏れ多い曲という印象でした。それでも4番と5番の楽譜を買って弾いてみましたが、弾けないところに付箋を貼っていったら4番は付箋だらけに・・・涙

結局その時には第5番「皇帝」を選択。名前が付いているだけあって有名で、一般的にウケが良く一番難しい曲だと思われているようでしたが、私には自分の苦手なパターンが少なく、解りやすい内容と共に聴き映えの良いお得な曲に思えました。よくもまぁこんな少ない素材でこれだけ派手なハッタリを聞かせられるものだとベートーヴェンの手法に感心したのが第一印象でした。

それから8年、50回目の公演の曲目を考えるのにあたり、アニバーサリーを祝うのに相応しい名曲として4番の選曲でした。演奏時間40分越えの大曲なので、他の曲との釣り合いが難しくプロオケのプログラミングでも苦労するようで演奏機会が少ないのも納得です。今回は弦楽四重奏にヴィオラをもう一人加えた編成の楽譜を少し前に入手して機会を伺っていました。当日の他の曲目が弦楽六重奏曲だったのでチェロ奏者も2人に。1人はオケ版のコントラバスパートを弾いて貰い、ピアノと弦楽器奏者6名という編成での演奏になりました。

実際に取り組んでみると実に堂々たる大曲。あまりの大きさに戸惑う気持ちで一杯でした。しかも頼りにしていた師匠がコロナ以来、対面でのレッスンを避けている様子。なんだか孤立無援の様相を呈して悲壮感が漂いました。私1人の力ではとても手に負えない、どうしよう?!この曲のレッスンが出来る人なんて、そんじょそこらに居るとは思えないし。最初はベートーヴェンのソナタ全曲演奏会をしているプロの中でも第一人者と言われるピアニストに教えを乞うことを考えましたが、コネもツテも無ければそう簡単には事が運ばないのが現実でした。大体において国内在住かも定かではないし連絡を取るだけでも難しそうでした。

でも「捨てる神あれば拾う神あり」の言葉通り、プロの演奏者として活動している人が身近に居ました!前の師匠と同じような経歴の方でしたが、私の中では演奏者という認識であって、指導者としての面に気づけずにいました。ダメモトで事情を伝えてお願いしてみたら、思いがけず快諾の返事!天にも昇る気持ちでした。しかも4番をオケと一緒に本番で弾いた経験もあるとのこと。何という幸運!ようやく道が拓けたという実感を得ました。その時点で既に本番が2ヶ月後に迫っていました。

実をいえば私自身が4月から7月末まで原因不明の頭痛、めまい、倦怠感に悩まされました。コロナにかかったか?ワクチン後遺症か?それとも何か大病でも患っているのか?と耳鼻科で検査したり、脳神経外科でMRIを撮ったり、人間ドックや鍼灸にも。何を調べても異常無し。体調だけでなく精神的にも病んでいて、時間は刻々と過ぎるのに練習に集中出来ないジレンマに悩まされ、苦しい日々でした。頭痛と眩暈を抱えながら歩く時も「フラつかないよう真っ直ぐしっかりしなきゃ」と気を付けていたせいか、傍から見たら不調が判らないようで、それだけに自分自身の意識とのギャップに大きな挫折感を覚えていました。

新しい先生の初回レッスンは3時間を取って貰いましたが、1楽章だけで時間切れ。2台ピアノで最初の数十小節を弾いたところで、私の問題点、不足する部分を確実に把握しての的確な指導はまさに「目から鱗」でした。各部分について「ここはこう考えているから、こういう練習をした」という自身の経験も踏まえての実践的な指導は説得力があり納得の連続。また弾く時の姿勢、腕や身体の使い方、指の運びなど、今迄誰からも指摘して貰えなかったことを次々とアドバイスしてくれました。私はこれまで何をやってきたんだろう?3歳からピアノを始めて音大まで出て苦節数十年、ずっと弾き続けてきたのにも何も知らない、解っていない事を痛感して茫然とするばかり。

今迄私は協奏曲のソリストは自己中でいいと思っていました。でもそれは独奏曲演奏の場合であって、協奏曲も相手あってのこと、常々共演者に伝えることに注意を払っている点で室内楽寄りのスタンスであるという認識を新たにしました。自分が弾くだけでなく相手を聴く、曲を受け渡す前に相手が判りやすいように示すという姿勢が大事であることを知りました。初回の合奏練習でロクに弾けなかった私に毎週根気よく付き合ってくれた弦楽器奏者の皆さんにも何より演奏で報いたい一念がありました。

結局それから本番までに4回レッスンに通いました。体調もようやく少しずつ回復してきたことも追い風になりました。新しい先生は演奏を仕事にしているプロの奏者でだけあって、出てくる音自体がとてもしっかりした響きがあって私とは雲泥の差。同じ楽器から何故?と思う程。安定した演奏技術が随所に聞こえ、曲に対する知識、和声や楽典的な基礎も相まって、さすがの実力を目の当りにしました。そして私が構えることなく話が出来る気さくな人柄であると同時に絶対に相手を否定しない、批判しない姿勢にプロ意識を肌で感じました。私が出来ないところや苦労している事についても確実な答えを返してくれる。具体的な励ましの言葉で自信を持たせてくれる。生徒に教える立場でもある私はそういう指導姿勢についても見習うべきだと頭が下がる思いでした。

本番一週間前の最後の合奏練習で、私は自分が弾きたいテンポを具体的にメトロノーム数字で示して弦楽器奏者の皆さんにお願いしました。もうこれ以上の背伸びは出来ない、そんな気持ちがありました。コンマスの方が本番当日のリハでキッチリそのテンポ遵守で支えてくれました。私の力不足ゆえにCDテンポとはいかず不本意であったと思いますが、私のテンポで残り一週間練習してきたとのこと、感謝の思いで一杯でした。

また歴代の名ピアニストの演奏を沢山聴きました。特に冒頭部分はバックハウスの演奏が素晴らしく印象的でした。ここだけを一晩中練習していたという逸話も。その後の部分はあまりにヴィルトゥオーソ過ぎてタメイキが出るばかり。また2楽章は若きバレンボイムとクレンペラーの演奏が素晴らしく、とてもゆっくりとしたテンポの中でのバレンボイムの旋律の歌わせ方は大いに参考になり私自身も取り入れてみました。

こうやって何とか本番に滑り込みました。「怯まないで、楽しんで」という先生の言葉に励まされ、コンマスをはじめ弦楽器奏者6人に支えられての覚悟の演奏でした。本番は独特の空気があります。私の弾く一音一音が会場の空気を染める、この緊張感がとても好きです。200名近いお客さんの中には私の生徒も聴きに来てくれていました。冒頭の静かなピアノ独奏で始まるこの4番は私にとって最高峰の曲です。こんな素晴らしい名曲を弾ける機会を存分に楽しもうという気持ちで臨みました。

本番では新しい先生の指導効果は至るところに表れて自信を持って弾けました。そして弦楽器の安定したテンポにより、周りを聴く余裕も持てました。大きな曲だけに練習が行き届かない部分もあり、悔しい思いが残るところもあります。そうであっても、それが今の実力。そう納得出来るだけの精一杯の準備をしました。私にとって特別の思いがこもった大曲を弾き切った時には、まさに感無量、熱い思いで一杯でした。

毎回本番が終わると自分への反省と記録の意味もあって、苦労話の記事を書いています。こうやって見直してみると懲りずにまた・・という気もしますが、他の誰にも出来ない経験だという自負もあります。私には書き並べる事が出来る知識が圧倒的に少ないので何かを評価したり考察は出来ない代わりに経験したこと、気持ちなどを書き表す形になります。それが共感を呼ぶこともあれば、興味が無い人にはつまらないだろうなとも思っています。

新しい先生は、私にとって一期一会ともいうべき出会いです。もっと早くであればと思えばキリがないですが、今より遅くなくてよかったと考えるべきでしょう。今後も引き続きの指導をお願いしました。教材は何が?との私の問いかけにも、不足点を補うべき最適な曲を次々と答えてくれました。これから気持ちを新たにして取り組みます。過去に思うように弾けなかった曲も、もしかしたら今後もう少しマシに弾けるかも?という希望も持っています。この歳になっても新しい事を学べるって何ともいえない幸せな気持ちです。

ライヴ・イマジン50

2022 AUG 10 21:21:11 pm by 吉田 康子

「ライヴ・イマジン50」

“50th ANNIVERSARY!”

Das herz adelt den Menschen

心が人を豊かにする

2022年 9 月 3 日 ( 土 )

13:30開場 14:00開演

すみだトリフォニー小ホール

R.シュトラウス 「カプリッチョ」 より

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58 (室内楽版)

モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K364(弦楽六重奏版)

前田 秀、 青山 千裕 (ヴァイオリン)

廣木 知之、 吉水 宏太郎 (ヴィオラ)

黄 典子、 西村 淳 (チェロ)

吉田 康子 (ピアノ)

2002年に始めたライヴ・イマジンは、コロナ禍でも予定通りに

回を重ね、おかげ様で50回目の公演を迎えることが出来ました。

美しいカプリッチョで幕を開け、ベートーヴェンとモーツァルト

の王道をいく名曲でお祝いします。詳しくはこちらをご覧ください。

http://liveimaginemusic.blog91.fc2.com/

散歩のすすめ

2022 JUL 15 23:23:40 pm by 吉田 康子

ウォーキングと書くと何となくカッコいいかもしれないけれど、要するに「散歩」。歩くというのは基本的な動きだろうし、「老化は足から」と日頃の運動不足を痛感してのこと。身近な人からの真摯なススメが私の琴線に響いたのかもしれない。きっかけを思い返すまでもなくごく自然に早朝の散歩を始めたのは4月の終わり頃だった。それから既に2ヶ月以上になる。

運動といえばジムに通って筋トレするというのも思いつくが、汗臭い室内で悦っている感じが嫌い。プールもわざわざ出かけて行って着替えてというのが煩わしい。何かと我儘な言い訳を盾に行動してこなかった。

散歩と言っても、ただのそぞろ歩きは飽きるけれど、私には長年親しんだ「ポケモンGO」というお供がある!(笑)「まだやっているの?!」と周りからは驚きと共に呆れるような反応もあるけれど、自分でも不思議なくらい飽きずに続いている。それまで寒い時には車で出かけ、歩くのが面倒であれば自転車で走り回っていたが、今度はスマホ片手に徒歩で出かけている。早朝出勤の家族に付き合って5時起床、朝食前の散歩になった。

幸い住まいは緑が多い玉川上水の近く、自然の移り変わりに触れる事が出来る多摩地区。

新緑の雑木林は清々しい。ウグイスやカッコウの声に春を感じるのは毎年のこと。また近所の郵便局脇にはツバメの巣があり、今年もヒナが賑やかに。

先日歩いていた時にキツツキが木を叩く音を初めて聞いた。思いのほか電動ドリルのような大きな連続音。姿は見えなかったけれど、珍しかったので録音してみた。 キツツキの音が5秒、20秒、35秒目の3回聞こえます

そして、あろうことかタヌキにも遭遇した。近所の駐車場の車の下からひょっこり顔を出した。一瞬目が合ったような気がしたけれど、猫ではなかった。小さかったので子ダヌキだったのかもしれない。カラスが後を追っていったのが気がかり。思いがけない出会いに驚き、証拠写真を撮り損ねたのは残念だった。ヘビやカエル、スズメバチはよくいるけど、タヌキは初めてのことでビックリ。

足元を見れば雨あがりには何故かミミズがあちこちに出現。それも数日たつとピタリと見かけなくなる。ミミズは天候や気温の変動を知っているのかもしれない。

日中が暑くなってきたけれど、早朝はまだ何とか気持ちよく歩ける。犬の散歩やジョギングする人、ラジオ体操に集まる人など、思いのほか人通りが多い。

私は「ひたすら歩く」というガチ派でなくポケモン捕りで「立ち止まっては歩く」という変則派。不思議に思った人が「地図でも見ているんですか?」と声を掛けてきたこともある。

今どきのスマホは優秀で歩数や歩幅などを測定してくれるので、日々の数字も判りやすく、小さな目標になる。それぞれのペースで楽しめるのが長続きのコツではないかと気楽に日々歩いている。皆さんもはじめの一歩からいかが?

ブルガリアンリズム

2022 APR 15 11:11:58 am by 吉田 康子

4/9土曜にライヴイマジン49でストラヴィンスキーの「兵士の物語」とバルトークの「コントラスツ」を演奏した。

コントラスツは、私のバケットリストの筆頭にあった曲で長年温めてきた。ベニーグッドマンとシゲティの委嘱により作曲され、この2人とバルトーク自身のピアノで初演された。初めて聴いたのがいつだったか思い出せないけど、バルトークというと独特の民族的な和声とリズムでなかなか仲良くなりにくい気難しい印象がある。でもコントラスツは出だしからゴキゲンな曲。え?バルトークにもこんなお茶目な面が?と意外に思ったのが第一印象。

ブージー&ホークスの楽譜表紙には眼光鋭く不機嫌そうな表情のバルトークの顔写真がドーンと載っていて、見るたびに視線を避けるかのように裏返してしまう。「この曲は弦楽四重奏より難しい」と師匠が言うだけあって、アマチュアは恐れをなしてしまう「手を出してはいけない曲」のようだ。だからって気に入った曲に挑戦するのは自由なのに。

人生後半戦、逃げたまま死にたくない。何人かに共演を持ちかけては断られた末にようやく今の共演者が一緒に挑戦してくれると返事をしてくれた。「同じ編成なら兵士の物語もある」と師匠の言葉に恐れをなした幹事がコントラスツ回避を勧めてきた。一応楽譜を買って検討したけれど「やっぱりコントラスツでしょ」という思いは変わらず。「本当に大丈夫?」と何度も念を押されたけど「やるなら今でしょ!」と。でも結局それだけでは短すぎるということで、兵士も演奏することになった。まぁ折角の機会だし。

実際にはそこまで言って押し切った割には譜読みが思うように進まない。しかも3楽章の「ブルガリアンリズム」には本当に苦戦した。3+2+3 2+3という複合拍子の踊りの曲。8分音符の速さが330というメトロノーム指定。それだけで眩暈がしそう。私がリズムを刻み和声を添える役割で他の2人がそれに乗って旋律を奏でる。3楽章の中間部分にあたる。

先ずはウンチクからとブルガリアンリズムについて検索すると沢山の資料。そういえば私の手元にもあったっけ。お宝を持ち腐れないよう役立てないと。

そして動画を検索すると「ポップン」という色々なリズム演奏のゲームも。

クラブDJなのか、ノリノリで「東ヨーロッパの豊かなリズムが洪水のように溢れ出す。激しいビートを叩き出せ!!!」というコメント付き。ポップン

またボカロの初音ミクがブルガリアンリズムで歌って踊っている動画も沢山。初音ミク

な~んだ、要するに「ブルガリアンリズム」というのは、ノリのいい「踊りのリズム」のリズムパターンのひとつとして既に周知されているということを実感。目から鱗、というより知らないのは私だけ。

師匠や共演者には「旋律に合わせろ」と言われたけれど、こちらが拍子を刻む立場だから「私に合わせろ」ではないか?と反論した。でもそれは私自身がきちんと拍子をとれてこその話。大前提が揺らいでいる状況では進展が望めない。先ずは私がしっかりリズムをとらなければいけない。

さてどうしたものか?共演者からはそれぞれの経験を踏まえた拍の数え方とかを教えてもらったけれど、各自やり方が違うので私の理解には繋がらない。その状態で他者の旋律の細かい動きにまで合わせるのは土台無理な話。枝葉末節にまでこだわれるような余裕無し。必要最小限のお役目を果たす方針で行こうと思った。重箱の隅をつつくより大事なことは他にある筈。

或る人から「これはテイク5と同じではないか?」とアドバイスをもらった。最初は「何故ここでトンチンカンで訳の判らないことを言っているのか?」と腹立たしくさえ思ったけれど、実際にyoutubeで聴いてみるとドンピシャの大当たり。テイクファイブ

もうこれにすがるしかない。メトロノームに合わせるより遥かにノリがよくて、何倍も数えやすい。拍数を全部合わせたら13拍子かもしれないけど、そうじゃない。これは踊りの曲だ。前半の3+2+3と後半の2+3のそれぞれ最初の拍が合えば曲が進む。境目にご丁寧に点線が楽譜に記載されている。そう割り切って弾けば合わせどころの和声もいい感じに響く。結局のところ本番前の最終練習で何とかマシな状態になり、見切り発車で当日に至った。

それでも本番でピアノに向かった時には「やっと人前で弾ける!」と演奏が実現したこと自体が本当に嬉しくて、ワクワクするような幸せな気持ちで一杯だった。弾き始めから感無量の思い。オメデタイと言われるかもしれないけど、そんなに深刻になってどうする?派手なグリッサンドもぶつかり合う和音の連打も楽しい!もちろん難曲なので技術的にも音楽的にも限界があり感傷に浸っている間は無い。反省点も沢山。それでも挑戦して精一杯の努力を重ねた結果の自分の実力だと納得している。

この点で意識の高い共演者との大きな差を実感。そうは言っても本番の録音を冷や汗もので聴き終えた今、所詮アマチュアの大冒険、実際にはそれほど大きな差があるとは思えない。

今後も自分の演奏に「満足」などと到底出来ないと思うが、そうであっても試行錯誤を続けながら大好きな曲に挑戦し続けていきたい。周りに迷惑をまき散らしながらも、やった者勝ち。アマチュアだと言い訳にするつもりはない。でも実力を持ち合わせていない自分の立ち位置を客観視くらいは出来る。そんな私にも音楽は平等に存在すると信じている。