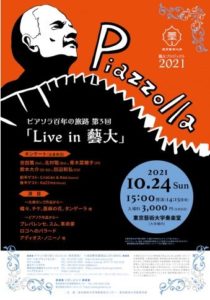

ピアソラへの旅路

2021 OCT 25 22:22:44 pm by 吉田 康子

吉田篤(Violin) 北村聡(Bandneon) 青木菜穂子(Piano) 鈴木大介(El-Guitar) 田辺和弘(Contrabass)

前半ゲスト:Cristian&Nao(Dance) 後半ゲスト:KaZZma(Vocal)

第1部古典タンゴ作品を中心に。

蝶々、プレパンセ、チケ、亜麻の花、ラ・プニャラーダ、タンゲーラ 他

第2部ピアソラ作品

プレパレンセ、スム、革命家 ロコへのバラード、アディオス・ノニーノ 他

久しぶりにコンサートに行ってきました。秋晴れの日曜日午後の上野は、美術館、動物園などに行く人達で相変わらずの混雑です。暫く行かないうちにJR上野駅公園口もリニューアルされて公園に渡る信号がなくなり見違えるように綺麗に。2020年2月に旧奏楽堂でのライヴ・イマジン44公演以来の上野ですから、時の流れを実感します。この公演の直後にコロナ禍となり、世の中の景色が一変しました。根津の「車屋」さんでの打上は大いに盛り上がりましたっけ。1年8か月ぶりの上野、今回は初めての東京藝術大学内にある奏楽堂が会場で、何と今回が初見参。こちらもとても興味がわきました。

生誕100年に当たるピアソラをクローズアップした企画。同じアニヴァーサリーのストラヴィンスキーを差し置いて、藝大がピアソラをやる、すごいことです。ライヴ・イマジンでもピアソラのタンゴは何回か取り上げた事があります。しかも今回の演奏者の中に吉田篤さんの名前がありました。昨年6月の公演でベートーヴェンの弦楽四重奏曲第12番を取り上げた時に、本番2週間前に強力な代奏者として出演して頂きました。直近の公演ではベートーヴェンの弦楽四重奏曲ラズモフスキー全曲をヴィオラ奏者として参加していましたが、今回はタンゴのヴァイオリン奏者として、そしてバンドリーダーの立場での演奏です。実際に彼のタンゴを聴くのは初めてでしたが、多彩な才能に感心するばかりです。

コンサート前半は、ピアソラと時代を同じくする作曲者のタンゴを中心に編曲を聞かせ、しかもダンスも入るという贅沢な構成。ヴァイオリン、バンドネオン、コントラバス、エレクトリックギター(!?)、ピアノで構成されるキンテート(五重奏)をバックにキビキビと踊るプロダンサーの完成された動きに目を奪われました。また各奏者の安定した技巧と息の合ったアンサンブルで次々演奏されるタンゴは、様々な側面を垣間見せてくれた感じがしました。曲の合間には吉田篤さんのトークもあり、ピアソラに魅せられ、それぞれの曲への熱い想いも語られ、何事にも真摯に取り組むお人柄が伝わるようでした。

休憩後はピアソラの曲のみが並びます。今度は歌手も登場して華やかな雰囲気に。ピアソラの曲は手を加えにくい完成されたもの、というトークの通り、曲自体に隙の無い音楽で、いわゆる伝統的なタンゴとは一味違ったものを実感しました。また歌手の参加でこれがアルゼンチンの歌曲、あるいはバラードなんだろうな、形は違うけど南米に渡った西洋音楽はこうなるんだと納得です。「ロコへのバラード」は曲の良さも相まって熱演、素晴らしい歌声が響きました。最後は「アディオス・ノニーノ」で締めくくり、アンコールは「リベルタンゴ」。5人で演奏しているとは思えない程厚みのある多彩な響きに酔い、存分に楽しみました。公演日前にチケット完売というのも頷けます。

ただ一つ気にかかったのは、エレクトリックギターに合わせたのか、各楽器にマイクが付けられていたこと。大きな会場ということでの忖度かもしれませんが、ギター以外は全てアコースティックの楽器なのに、その生音が拡声装置により大味になってしまい、折角の各奏者の聞かせどころが曖昧で混沌とした響きになってしまった事が残念でした。特にギターはコードを弾いていることが多く、ソロが少なかったのでバロック音楽の通奏低音的な役割なはずです。客席中央部分にミキシングのブースが設けられており、いくらでもバランス調整が出来た筈なのに惜しい結果となりました。舞台上の奏者は客席にどんな風に聞こえているか、音のバランスも判らないはずでこの責任は重いです。実際エレクトリックギターが終始必要以上に大き過ぎる響きに調整されたままで、全てがそれに覆われてピアノの音でさえ届いて来ない状況でした。歌手もマイクを口元に持って大音量で歌っていたので更に飽和状態に。マイク無しでも十分な声量と表現力があるのに。やはり各奏者を際立たせる為にも電子楽器は細心の注意を持って最小限で扱うべきだと痛感。演奏が素晴らしかっただけに、勿体ないと思いました。

終演後、奏楽堂から外に出ると上野の森はまだ明るく、駅に向かって歩を進めるにつれて日が暮れていきました。夕暮れと共に余韻を味わいながら現実に戻っていく、何とも満ち足りた気持ちになりました。

Categories:演奏会

西 牟呂雄

10/26/2021 | 1:13 PM Permalink

吉田さん、

恐らくそのミキサーはマイクが拾った音源をヘッドフォンを通して聴いているので、会場に拡がっている実際の音とは違うものを耳にしているはずです。クラシックを味わう事の少ないエンジニアなのでしょう。これだからシロウトは恐い。

ギターのコード進行音が全体をぶち壊しにしたとすれば責任は重い。

ギターが悪いのではなく、多分そのエンジニアはあまり大きくないライヴ・ハウスのノリでやったものと思われます。嗚呼・・・。

吉田 康子

10/27/2021 | 11:47 AM Permalink

ご指摘の通りギター奏者の責任ではないですね。ミキシングのブースが私の座席から少し離れていたので、ヘッドフォンをしていたかどうかまでは気が付きませんでした。

奏楽堂は1100名定員の大きなホールで50%に入場者数を絞っていましたが、それでも通常タンゴを演奏する場より遥かに大きな会場だったと思います。

そのあたりの臨機応変な対応が必要だったのでしょう。演奏以外の事が全体に影響を及ぼすというのは、難しいものですね。

東 賢太郎

10/27/2021 | 1:39 PM Permalink

「同じアニヴァーサリーのストラヴィンスキーを差し置いて、藝大がピアソラをやる」

そうだったんですね。ピアソラは何度かきいて面白いと思ってますが、ストラヴィンスキーも古典になると色があせるのでしょうか。ちょっと同情もします。

「舞台上の奏者は客席にどんな風に聞こえているか、音のバランスも判らないはず」

小林研一郎さんもそうおっしゃってましたよ。協奏曲を弾かれるときのピアノもきっとそうなんでしょうね。

吉田 康子

10/28/2021 | 11:45 AM Permalink

サン=サーンス没後100年、ストラヴィンスキー没後50年だそうです。

生誕100年のピアソラは微妙な立ち位置ですし、大きなホールで演奏される曲は少ないようですから藝大の選択の意図がよく解りません。協奏曲の独奏者ならまだしも、通奏低音的な立場の音が全体を覆ってしまうバランスを招いたのは演奏者にとって想定外の結果だったと思います。