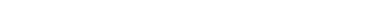

ライヴ・イマジン40のご案内

2018 JUN 16 23:23:45 pm by 吉田 康子

早いものでライヴ・イマジンは15年目、40回目の公演になります。奇しくも七夕の日に一番親しみのある会場である「すみだトリフォニーの小ホール」でお祝い出来るなんて、なんだか素敵な演奏が出来そう♪と考えるのは楽観的でしょうか・・・

折角の節目なので明るく親しみやすい名曲を、と大切にしてきたシューマンのピアノ五重奏を再び。そしてシューベルト晩年の2つの歌曲で彩りを添え、幸せに満ちたジークフリート牧歌を田崎先生の指揮で、という思い入れのあるプログラムになりました。ご案内チラシも色とりどりで華やかに仕上げました。

シューマン ピアノ五重奏曲 変ホ長調 Op.44

シューベルト 歌曲 流れの上で D.943、 歌曲 岩の上の羊飼い D.965

ワーグナー ジークフリート牧歌 (指揮:田崎 瑞博)

ソプラノ 鷹尾伏 紘子 フルート 大門 一夫

オーボエ 野原 国弘 クラリネット 佐藤 健 、藤崎 香奈子

ファゴット 奥山 薫 ホルン 池田 真 、宮澤 久美子

トランペット 奥山 宏 ヴァイオリン 玉城 晃子、 青山 千裕

ヴィオラ 須藤 麗子 チェロ 西村 淳

コントラバス 北村 隆男 ピアノ 吉田 康子

お問い合わせ liveimagine@yahoo.co.jp

残念な楽譜

2018 MAY 25 10:10:37 am by 吉田 康子

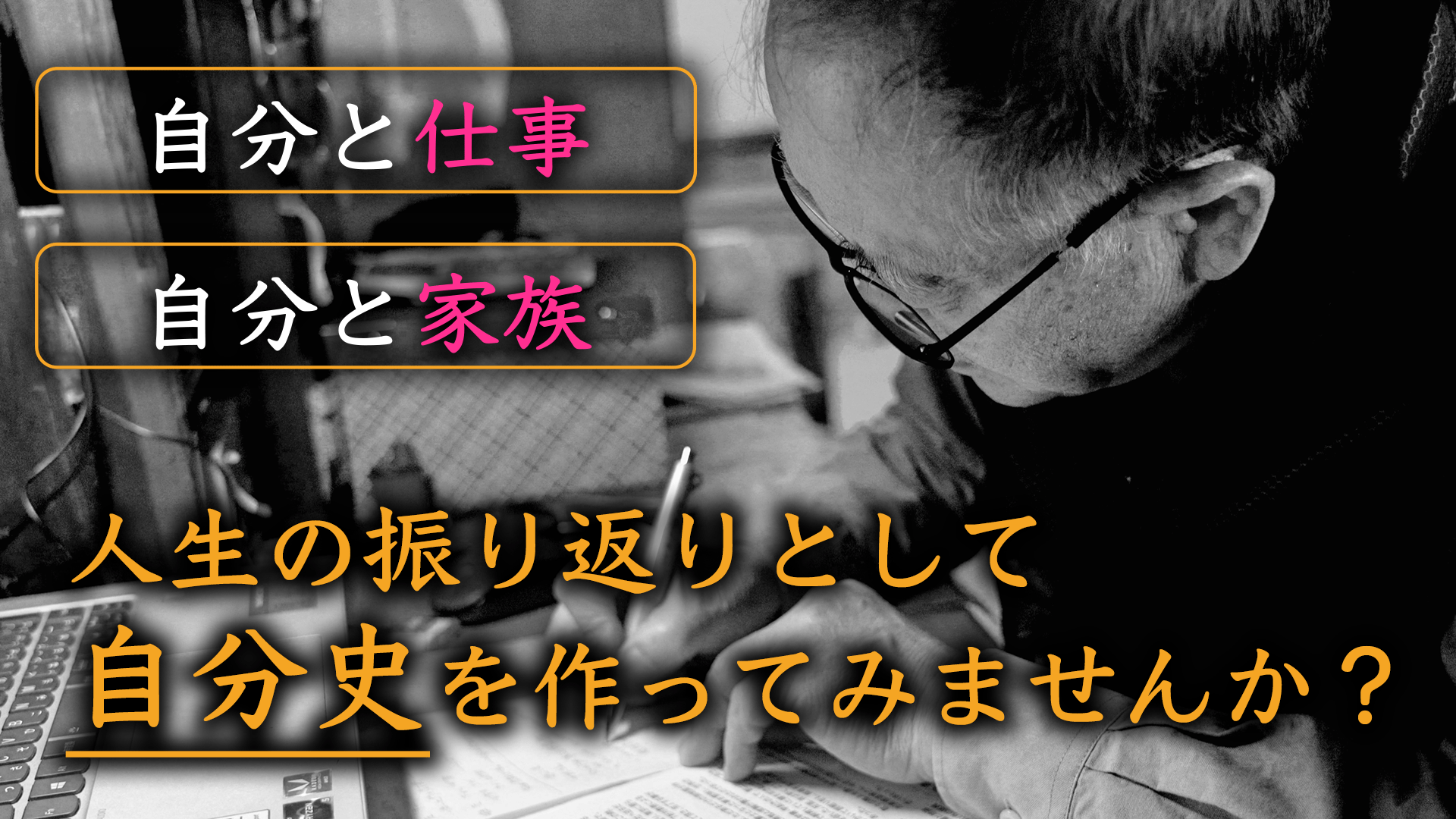

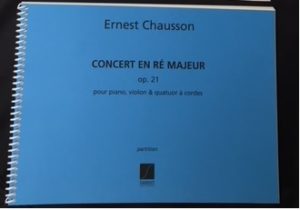

最近残念だったもの・・・それはショーソン作曲「コンセール」のサラベール版の楽譜です。

ピアノとヴァイオリンと弦楽四重奏の為の、と副題があるOp.21の曲。

これは2007年に旧奏楽堂でのライヴ・イマジンで取り上げたことがあります。第2楽章のシチリアーノはNHK-FM音楽番組のテーマ曲にも使われたことがあるので、耳にしたことがある方も多いかもしれません。どの楽章もドラマチックでくぐもった美しさがあって、ぞっこん惚れ込んで練習を始めました。いやはやピアノの音が多すぎ!という感じ。しかも増6度とか増3度とか馴染みの薄い和音のアルペジオで譜読みに苦労しました。

当時はインターナショナル版しかセット楽譜が売っていなかったので、それを購入して使いました。そして図書館でフランスのサラベール版をコピー。比べてみると中身はほぼ同じでしたが、やはりフランスのサラベール版は、少し大きめサイズで表紙の文字からして雰囲気がありました。当時共演したヴァイオリニストが発注していましたが、結局は到着が本番に間に合いませんでした。

下の画像の左がインターナショナル版、右がサラベール版です。

もし機会があれば今度は是非サラベール版でと思っていました。ライヴ・イマジン41で演奏出来ることになったので早めに発注。値段を見てビックリ!インターナショナル版は全パートのセット譜¥7650に対して、サラベール版は何と弦楽器のパート譜セットだけで¥6170、別売りのスコアを兼ねたピアノ譜は¥8240もしました。全部買えば倍額近くになります。とりあえずピアノ譜だけ発注しましたが、ゆうに2か月を要してようやく届いたのが、これです。

何これ?!と思わず呟いたほどでした。間違った楽譜を頼んだかと焦りました。コピー譜を綴じたかのようなリング式で間に合わせのような装丁。しかも実際はA4より小さめサイズ。何でこんなに変わってしまったのか?図書館にあった昔の装丁の楽譜を想像して楽しみにしていたのに、子供のスケッチブックのようなもので¥8240は、ぼったくりでしょう?!なんか騙された気分でした。

細かい音が多い曲だけにこのままでは書き込みも出来ず使い物にならない・・と思案した挙句、拡大してB4版にと思い立ちました。先日キンコースに行ってクリーム色の紙を指定して両面印刷、表紙には透明なカバー、裏表紙には紙と同じクリーム色の台紙にしてリング式で仕立て直したら見違えるように。こちらの方が余程綺麗で見やすいです。

下の画像は、上から以前使ったインターナショナル版(ペヌティエとパスキエのサインも)、今回取り寄せたサラベール版、拡大してB4版にしたもの。

まぁこれも通販ですから、実物を見ないで買うというのはこういう事かもしれません。そういえば楽譜店のサイトにも画像が載っていなかった事に今更ながら気づきました。

改めてサラベール版について検索してみると「ドビュッシーやラヴェル、サン=サーンスの作品を出版しているデュラン社は1869年、サラベール社は1894年の創立ですが、現在では独立経営が難しくなったため1907年創設のエシック社と組んで共同経営する形をとっています。出版社が合併・統合を繰り返し次第にそれぞれが持っていた個性を失って行くのはなんとなく寂しい気はしますが、これも時代の流れの中ではやむを得ないことなのでしょう。」という記述があって共感。

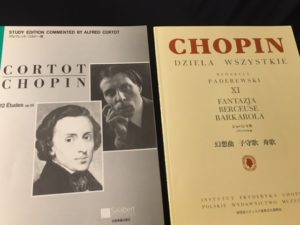

学生時代には、ショパンのコルトー版といえばサラベール社から出版されている水色の高価な楽譜でした。ポーランドのパデレフスキー版が¥2000くらいだった時にコルトー版は¥6000くらいしていましたが今では全音からライセンス版が出ています。装丁や紙の質が悪かったパデレフスキー版は、すぐにページがバラバラになってしまっていましたが、これも下の画像の通り今では日本語解説が付いた何の変哲もない国内版になっています。

今では楽譜を売っている店が減り、ネット取り寄せや気に入った1曲だけをダウンロードできるサービスもあり、隔世の感があります。

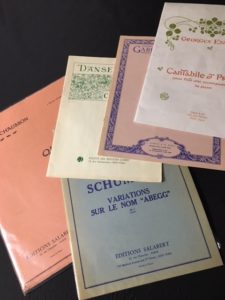

上の画像は中古で買ったフランスの楽譜で廃版のものばかりですが、表紙の絵や文字に個性が感じられて味わいがあります。懐古趣味ではありませんが、私は旧いものの方に心惹かれます。効率だけを求めて合理化したものも必要でしょうけれど、こういう趣味のものにはそれぞれが持つ味わいを残して欲しいです。

ピカチュウ、ゲット!

2018 MAY 11 21:21:25 pm by 吉田 康子

「ポケモンGO」にハマっています。

ご存知の通り「ポケモンGO」は2016年にスマホ向けのゲームとして無料配信され、世界中で社会現象とまで言われた大ブームを巻き起こしました。位置情報と連動して現実世界そのものを舞台にして仮想のポケモンを捕まえるゲームは、幅広い年齢層に受け入れられました。もちろん私も2年前の配信初日にダウンロードして以来のファンです。

ポケモンは、架空の生き物「ポケットモンスター」の略称。題の「ピカチュウ」は、上の写真の通り一番人気の電気タイプの黄色いネズミの名前です。ポケモンはもともと1996年に発売された携帯用ゲーム機「ゲームボーイ」のソフト。収集、育成、交換、対戦の要素があって当時の小学生くらいの子供達に男女を問わず絶大な人気がありました。TVアニメや映画にもなり、当時の子供達は151匹いたポケモンの名前を覚える歌を毎日口ずさみ、文庫本サイズのポケモン図鑑や交換用通信ケーブル、お菓子のオマケのポケモン人形がお宝でした。

それが20年後に「Pokémon GO」として、こんな形で戻って来るとは!

「画面に現れたポケモンにボールをぶつけて捕まえる」という単純さで誰もが解りやすく、自分のペースで遊べる点が受け入れられたのだと思います。通常ゲームはモニターの中での室内遊びでしたが、これはスマホを手にポケモンを捜しに外に出て色々に場所に出かけて行くという点が新鮮でした。やはりGPSの発展した今ならではのものです。

街中あちこちにある「ポケストップ」で道具を手に入れ、出て来たポケモンを捕まえます。ポケモンは1匹ずつ身長や体重、強さや技など事細かに設定されていて感心してしまいます。SNSも行き届いたせいか珍しいポケモンが出る場所の情報がいち早く拡散して一気に大勢の人々が集まるという現象も。単純なだけに時間が経つにつれて若年層は飽きてしまったようです。現在まで続けている人達の中では40代以上の年齢層が大きな割合を占めるせいか「貧乏で暇な年寄のゲーム」だと揶揄されたりもしました。

それで終わってしまわないのが凄いところで、様々な形で「バトル」という対戦要素を盛り込み、離れかけていたファン層を一気に引き戻しました。時間限定で強力なポケモンに皆で立ち向かう「レイドバトル」やジムを守っているポケモンと戦う「ジムバトル」があり、最近では天気に連動する機能や毎月一回特定のポケモンが出現する日など次々とイベントを繰り出して飽きさせない工夫はさすがです。また強いポケモンを捕る時の技や各ポケモンの個体値測定アプリなど、オタク心をくすぐるウンチクの余地もあります。

この集客力に目をつけたのか、日本橋の老舗デパート「高島屋」がブランドショップを改修してポケモンセンターにして大盛況だとか。また昨年11月の鳥取砂丘でのポケモンイベントには8万7千人が訪れて砂丘までのシャトルバスが3時間待ちだったとニュースで見ました。私は、昨年夏の横浜のイベントに骨折で行けなかったのがとても残念でした。今年の横須賀イベントには是非!と思っています。

ゲームとは無縁でインドア派だった私が毎日外に出て楽しめるという点で、生活に彩りを添えてくれています。このゲームではレベル40が今の上限ですが、私はレベル38、まだまだ楽しめそうです。

完治報告

2018 MAY 9 20:20:15 pm by 吉田 康子

今日が手首骨折に関する最後の診察でした。2/20にプレート除去、1週間後に消毒、2週間後に抜糸。そして11週間後の今日、除去後の骨の様子をレントゲン確認して、一連の治療は終了しました。

手首の動きは、手のひらを内側に倒す「掌屈(しょうくつ)」や外側に反らせる「背屈(はいくつ)」また、手のひらを内側ねじる「回内(かいない)」や外側にねじる「回外(かいがい)」などがありますが、どれも9割くらいまで取り戻しました。そしてピアノを弾くことについても9割くらいの回復です。手首の中心部に硬さが残るものの、指に支障は無く元通りに動きます。既に2/17にバッハの協奏曲、3/21連弾版でのモルダウの本番を終えました。今は7/7ライヴ・イマジン40のシューマンやシューベルトの練習に追われ、11/24ライヴ・イマジン41の準備にも取り掛かっているところです。

久しぶりに顔を合わせた担当医師は、レントゲンで骨の様子を見てから私の手の動きを確認。そして「おかげさまで元通りに弾けるようになりました」と言う私の話を聞いて、相好を崩して「よかった、よかった」と喜んでくれました。

受傷後に次々と病院に行く度に悪くなっていく診断にとどめを刺すような結果に直面し「より良い回復を目指すなら手術しかない」という判断を聞かされた時には、目の前が真っ暗になったような絶望の気持ちでした。「元通りに弾けるようになるでしょうか」との私の問いに無言で答えなかったこの医師の様子を昨日の事のように思い出します。私も「大丈夫ですよ」というなまじかの気休めを求めていたわけではなく、「これがベストの治療で他に選択の余地無し」という医師の判断に委ねようと決めた瞬間でもあったと思います。

「この方のおかげでここまで治して頂けた」と思うと言葉にならないくらいの感謝の気持ちで一杯です。医師って尊い仕事だなと身をもって実感しました。骨折してから10か月。沢山の方々にご迷惑やご心配をかけてしまいましたが、皆さんに支えて頂き、おかげ様でようやく完治出来ました。どうもありがとうございました。

連弾版「モルダウ」

2018 MAR 16 16:16:50 pm by 吉田 康子

来週ピアノの発表会があります。「生徒の独奏と連弾、そして最後に先生達の連弾」という形で18回目、すなわち18年目。出演する生徒だけでなく「先生」という立場の私達にとっても年一回のイベントです。同窓の1年先輩の方との連弾で、今迄色々な曲を弾いてきましたが、今回は「モルダウ」にしました。

交響詩「モルダウ」

下は冒頭部分のスコアです。フルートソロから第1の源流。もうひとつフルートで第2の源流、クラリネットも入り次第に本流に。

「モルダウ」は、スメタナ作曲の6曲から成る交響詩「わが祖国」の中で特に有名な第2曲目。1874年に作曲されヴルダヴァ川(ドイツ語名モルダウ川)の流れを描写したもので哀愁漂う旋律で人気の曲です。これに何とスメタナ自身編曲のピアノ連弾版があることを初めて知りました。

連弾版「モルダウ」

下の連弾用の楽譜は有名な主旋律のところ。左が低音部分担当のセコンド、右が高音部分担当のプリモのパート譜です。さすがに作曲者自身の編曲だけあって連弾でも相方の指にぶつからないように巧みに避けながら原曲に近い表現が出来る配分は見事なものです。川の流れを細かな16分音符で伝えてきますが、連弾の場合は2人でピッタリと合わせないと「氾濫」をおこしそうになります。楽譜の各場面に情景の描写を示す言葉が添えられていて標題音楽の形をとっています。「森・狩り」や「村の婚礼」「月の光」「水の精の舞」などの場面があり、実際にはエルベ河となってドイツ領に流れていきますが、チェコの人々の暮らしに溶け込んでいるモルダウの存在の大きさを感じさせます。

私にとって「モルダウ」は原曲の通り「オーケストラで演奏される曲」であり「プラハの春音楽祭のオープニング曲」いう認識がありましたが、歌詞がついて立派な合唱曲にもなっています。作曲者スメタナは知る由も無いでしょうけど、やはり美しい旋律に歌を添えたいと思う人がいるようです。これと同様にホルストの組曲「惑星」の中の「木星」は「ジュピター」という名前の歌の方が一般的には有名だったり、ベートーヴェンの「悲愴ソナタ」の第2楽章も歌としての編曲があるようです。こうやってみると「クラシック」と呼ばれるジャンルの旋律は大事に仕舞っておいたり飾っておく古めかしい骨董品ではなくて、現代にも通用する応用範囲の広い身近な実用品という感じがします。

合唱曲「モルダウ」

合唱曲「モルダウ」は、中高生の学校行事である「校内合唱コンクール」の定番になっていて、合唱曲として知っている人も多いようです。多少教訓めいた歌詞に学校教育用を前提にしているような意図を感じるのは、私だけかもしれませんが。

別にウケ狙いを考えたわけではありませんが、耳慣れた旋律という点でこういう場で弾くには相応しいものだと思いました。以前ラヴェルの「ラ・ヴァルス」よりチャイコフスキーの「花のワルツ」の方が「感動した」という方々が多かったこともあります。親しみのある曲なだけに、滞りない流れを感じさせる演奏が大事だと思います。本番まであと少し、会場のピアノはベヒシュタインのセミコン。小ぶりながらも美しい響きとパワーのある楽器です。当日を楽しみに練習しています。

クラシック音楽バー「ヴァルス」

2018 MAR 4 23:23:11 pm by 吉田 康子

2/17ライヴ・イマジン39でお世話になった調律師の齋藤 勉さんに教えて頂いたお店「ヴァルス」に行ってきました。

齋藤さんの三男の容平さんがオーナー兼バーテンを務めていて、音楽の友社のサイト「オントモビレッジ」でも紹介されました。

目黒の権之助坂沿いのビルの二階にあり、14席のカウンターだけのシンプルな作り。壁面には凝ったデザインのラベルの酒瓶と綺麗に磨かれたグラスが並びます。カウンターの両サイドにあるブロッドマンという名前のスピーカーから流れていたのは、フォーレのノクターン。重厚で柔らかくなめらかな響きがすると思ったら、あのベーゼンドルファー社由来のメーカーとか。スリムな形で表面がピアノのような美しい仕上げに合点がいきました。

夕方6時の開店間もない頃に到着しましたが、カウンターの隅には女性の先客がひとり。常連さんらしく何か書きものをしながら、時折カウンター越しに齋藤さんと話をしていました。

「ここはツイッターか何かでご覧になったんですか?」と容平さんから尋ねられ、「実は」と経緯をお伝えして、ライヴ・イマジン39のプログラムを渡しました。お父様の面影がある風貌と穏やかな語り口で和やかな雰囲気を醸し出しています。

「音楽が大好きで、お酒が大好きで始めた店」とお父様に伺った通り、並んでいるお酒ひと瓶ずつにも拘りがあって、お酒に疎い私にも解りやすく説明して下さいました。中でもKOVALという初めて聞く名前のお酒には特別の思いがあるようです。全てオーガニック原料から生産していること、経営者のプロフィールや日本での取り扱い店など詳しく伺いながら私は香水瓶のように綺麗な形をした瓶の琥珀色に見とれていました。

私がお願いしたのは、あっさりとした口当たりのカクテル「ダイキリ」。容平さんは鮮やかな手つきでシェーカーを振って細身の綺麗なグラスに注いでくれました。素敵な気分に酔いそう♪

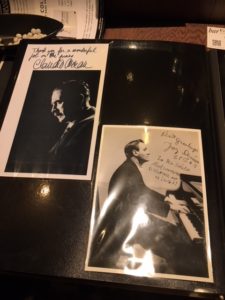

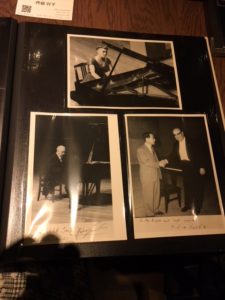

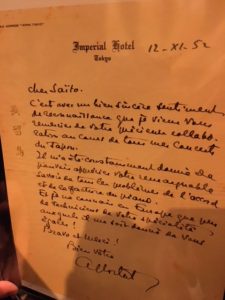

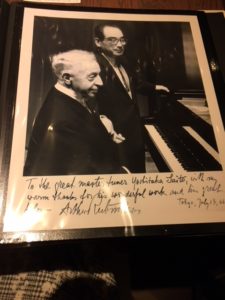

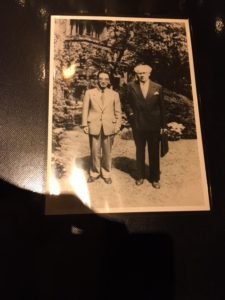

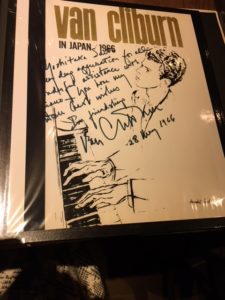

齋藤容平さんの祖父にあたる齋藤義孝さんは、日本の調律師の草分け的存在。義孝さん関連の写真や書簡をまとめたアルバム目当てに来店する人も多いそうです。戦後に来日した外国人演奏家のコンサートの調律の殆どを担当して第一線で活躍していました。アルバムには、コルトー、バックハウス、アラウ、デムス、ケンプ、ルビンシュタイン、シフラ、ヴァン・クライバーン、ミケランジェリ、アルゲリッチなど超有名演奏家と並んで立つ写真や、直筆のメッセージが並んでいて、歴史を垣間見るよう。

コルトーの手紙は、滞在していた帝国ホテルの便せんに美しい手書きの文字で詩を読んでいるような気持に。山口県にある「孤留島」という島の名前もあります。バックハウスも一般的な写真でなくリラックスした感じで義孝さんと並んでいて、違う一面をみたようです。

アラウやデムスはとても若くて誰だか判らなかったり、大好きなフォルデスやルビンシュタインとの写真も。コンクール優勝8年後のヴァン・クライバーンのメッセージも印象に残りました。

そんな話をしている間に新たに来店されたのは、京都から来たという和服の女性。そういえば少し前にお店までの道を尋ねる電話がかかってきていました。ツィッターでお店の事を知り、初めて目黒駅で降りてわざわざ訪ねて来たそうです。

その方は、新造船の「シンフォニー」という名前に惚れ込んで初夏に地中海クルーズを予定しているとか。声楽を勉強しにモーツァルテウムまで行き、ヴァイオリンも弾くそうです。ふと見るとその方の和服は、黒地に白でヴァイオリンの柄で染め抜いてあるもので帯はチェンバロの鍵盤の柄でした!「筋金入りの音楽好き」とお見受けしてお話に仲間入りさせて頂きました。

フランス音楽の話から「ショーソンが好き」という話題になり、詩曲やコンセールの話で大いに盛り上がりました。ドビュッシーやラヴェルならともかくショーソンを語れるなんて!と容平さんも嬉しそう。早速にP.ロジェとイザイQのコンセールのCDをかけてくれました。

ちなみに容平さんはデュカスのピアノ曲も大好きだそうです。どんどんディープな話に進展していきました。

クラシックの音楽バーというと一般的には「音楽を専ら聴くだけの人」が集まってウンチクを語り合うイメージがありますが、ここは演奏する人、調律する人、教える人など様々な立場からプロとして、アマチュアとして音楽に関わる人達が集っているようです。美味しいお酒と料理があり、味わいのある響きの音楽が流れる空間は、音楽好きにとって特別な居心地の良さを感じました。容平さんとお客さんが織りなす雰囲気の魅力に惹かれて、私は早くも再びここに来る機会を考えていました。次回7/7の「ライヴ・イマジン40」のチラシが出来上がったら、何人かを誘ってまた訪れてみようと思っています。

「小劇場」での調律

2018 FEB 27 1:01:29 am by 吉田 康子

ライヴ・イマジン39の本番会場は、落語や踊りの会といった和風の催しの為の舞台でした。1年前の抽選で音楽用のホールにことごとく落選してしまい、演奏に不利なのを承知の上でやむを得ずの選択でした。公演開催については、会場ありき、が大前提で背に腹は代えられない気持ちでした。

今回の会場は「小劇場」という名前の通り、舞台の上下左右全てに反響板が無く音が四方に散ってしまう仕様、要するに音響については配慮されていない作りでした。しかも楽屋は舞台袖の延長上の廊下の両脇にあって仕切りの扉さえありませんでした。上演中に楽屋出入りの物音まで舞台に筒抜けになる状態。それなのにトイレの奥には使われないようなシャワー室までありました。また舞台上に仮設される反響板も衝立のような気休め程度、舞台の演奏者同士の音が聞き取りにくい状態でした。

そしてピアノは開館以来使われているヤマハの30年前のフルコン。しかも保管がピアノ庫ではなくて空調の無い物置のような舞台脇の倉庫。大道具小道具と一緒に仕舞われている状況を見て、これでバッハの協奏曲を弾けるのだろうか?と不安を感じ何としても調律を頼まなければ使い物にならないかもしれないと心配になりました。家のピアノを調律して下さる齋藤さんにお願いしたのは、半年以上前だったと思います。幸いにも齋藤さんの予定が空いていたので、状況を伝えて調律をお願いしました。快く受けて下さったものの、申し訳ないやら心配やら。

当日会場入りしてピアノを舞台の本番位置に置いて貰ってすぐに取り掛かって貰いました。2時間弱の間で見違えるほどの音に仕上げて下さいました。後は本番まで沢山弾いて自分の音にして下さいと言われて、時間の許す限り弾いていました。ライトの熱や舞台の空気に馴染んで弾いているうちに少しずつピアノが鳴ってきたのが感じられて嬉しくなりました。

バッハの協奏曲はピアノを斜めに置いて、左側後方にヴァイオリンとヴィオラが立ち、右側手前にチェロとコントラバス、という位置で演奏します。ピアノや反響板の位置でも響きが変わってくるので、客席でバランスを聞いてもらいました。実際にピアノ位置40cmほど動かしただけで随分と聞こえ方が良くなりました。反響板をもっと前方に、というアドバイスも戴きましたが、リハーサル時間が無くて出来ないままになってしまいました。

大抵の音楽ホールでは顔パス出来るくらいの信頼と実績のある齋藤さんも、今回のような音楽が主流でない会場は初めてでした。古い運営体質のスタッフは「ハンマーでピンを回すのが調律作業」という認識があるのか、それ以外は認めないらしく逐一見張っていて、とても窮屈でした。

譜面台のレール上で手前を開ける位置にすると私自身が自分の音を聴き易くなる、といことで譜面台両側の裏に滑り止めのテープを貼ってくれました。通常よくある事で演奏後に跡を残さずに剥がせるテープでしたが、見張っていたスタッフの辞書には無い事だったのでしょう、「ピアノの塗装が剥がれる」と認めて貰えませんでした。

また鳴りが悪いFの音があったので、本来ならばピアノアクションを全部引き出してハンマーを削って調整をすれば解決出来たのに、やらせて貰えませんでした。こういう会場でスタッフの想定外の作業で押し切ってしまうと後々私達に迷惑がかかることを懸念して作業を諦めたようです。二短調の曲の主和音の1つであるFはよく出てくる音なので残念でした。

今回のピアノは20日間くらい空調無しの物置倉庫に入りっぱなしで使われていなかったこと、移動に際しては舞台スタッフの手が足りずピアノの扱いが素人である出演者に手伝って貰っていること、「1か月前に年一回の大々的な調整をしたから良いコンディションだ」という認識だけがあって実際の整音し過ぎ状態を理解出来ていないこと、などが実際のピアノの状態にどういう影響を与えているかを全く考えていない様子でした。

公共のホールではよくありがちの現実です。使用料金が安いのは管理運営のクオリティの低さも含みなのかと思ってしまうくらいです。開館当初は建物や楽器を含む備品に税金を投じて立派なものを揃えますが、運営を丸投げ委託してしまう為に生じるお役所仕事の典型です。

以前に世界の三大ピアノが自慢のホールで、そのうちの一台をロビーに放置したままになっていて真新しい本体に大きな傷がつけられていたのを見かけたことがあります。またピアノ庫が無くて舞台上の日当たりの良い片隅に常時置かれていたり、需要の無い人里離れたホールに最新の最上機種の高価なピアノを導入して殆ど使われない状況であったりと、枚挙にいとまがありません。哀しいかなカルチャーの差でしょうか。

会場のヤマハはフルコンといえど、素人管理のせいか鳴りの悪い響きの少ないものでした。バッハには合っていたかも?と多少前向きに考えることが出来ますが、やはり分が悪いです。ピアノ弾きは自分の楽器を持ち歩けないだけに、会場の楽器を最大限に使いこなさなければならないのは、大変なものだと改めて実感しました。

当初は午前中の調律のみの予定でした。1曲目のバッハ演奏後のピアノ移動までを手伝って下さる心づもりだったようですが、最後のアンコールでピアノを使うことを知って公演が終わるまでと考えられたようです。結局夕方の終演まで立ち合って下さいました。

「コンサートの仕事は必ず何か勉強させて頂きます。立会というより勉強させて頂く時間です。益々音楽の奥深さを求めご活躍下さい」との言葉を戴き頭が下がる思いでした。

ラストスパート

2018 FEB 22 13:13:08 pm by 吉田 康子

ライヴ・イマジン39終了から3日後に手首に入ったプレート除去の手術を受けました。担当医は「30~40分くらいの短い手術だから」と軽く言っていたせいか、私も気軽に考えていました。当日は緊急手術が次々と入ったようで私の順番は後回しに。午前10時の予定が午後になり、結局はお腹が空いて待ちくたびれた夕方からになりました。

歩いて手術室に行くと、担当医、もう一人の医者、看護師4名が待っていました。張りつめた気配で「いやいや、やっぱり短くても手術には違いない」という実感がひしひしと。今回は肩から指先までの部分麻酔。なまじか意識があると緊張も高まります。手術台の上に乗るとまさにまな板の上の鯉の気分。ドラマに出てくるような照明を「数日前は舞台のスポットライトだったのになぁ」と思いなが眺めていました。

歯を抜く時と同じで麻酔の最初に痛みがありましたが、すぐに無感覚に。手術中も切ったり、ボルトを抜いたりの感覚だけで不思議な感じでした。「プレート持って行く?」と訊かれたので「記念にください」と。麻酔が効いている腕は自分のものではないみたいに重くて「死体の腕ってこんなもんかしら?」という感じ。一晩眠っているうちに徐々に自分の腕が戻ってきてようやく安心しました。

貰って来たチタン製プレートです。思ったより小さくて重さを測ってみたら全部で5g。これが私の腕を支えていたんだなぁと感慨深いです。レントゲン写真を見ながらパズルのように組み合わせてよく見えるように容器の蓋に載せてみました。一週間後に消毒、その一週間後に抜糸です。完治までもう一息です。

ライヴ・イマジン39終了

2018 FEB 21 23:23:32 pm by 吉田 康子

江戸の風情の残る落ち着いた清澄白河の街並みでの「ライヴ・イマジン39」は、2月17日(土)に盛会のうちに無事終了しました。

詳しくはこちらをご覧ください。ライヴ・イマジン39公演ご報告

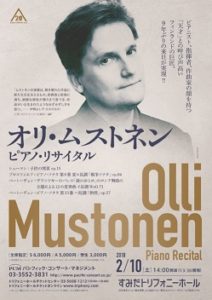

オリ・ムストネンの印象

2018 FEB 11 17:17:18 pm by 吉田 康子

オリ・ムストネン ピアノリサイタル

2018.2.10(土)14時開演

すみだトリフォニーホール

■シューマン:子供の情景 op.15

■プロコフィエフ:ピアノソナタ 第8番 変ロ長調「戦争ソナタ」op.84

■ベートーヴェン:ヴラニツキーのバレエ「森のおとめ」のロシア舞曲の主題による12の変奏曲 イ長調 WoO.71

■ベートーヴェン:ピアノソナタ 第23番 へ短調「熱情」op.57

オリ・ムストネンのピアノリサイタルに行ってきました。彼の名前はピアニスト・作曲家として知っていました。また友人であるチェリスト、スティーヴン・イッサーリスの共演者という存在でもありましたが、演奏を聴くのは初めて。

彼の写真はいつも口を一文字に結んで何か言いたげにこちらを見ているものばかりでしたが、実際にステージに現れた様子は笑みを浮かべて穏やかな表情。

最初の曲、シューマンの子供の情景のは、私も弾いたことのある曲でしたが、美しい旋律を期待していた気持ちは冒頭部分から裏切られました。出だしの音が聞こえないくらい微かなものだったのに比べて3つ目の裏拍がアクセントごとく強打されてビックリ。わずか1ページの短い曲に本来知っていた旋律が違うフレーズと色合いを持っての演奏。腕を大きく回したり、手首をヒラヒラさせながら中に浮かせる様子に客席は戸惑いの空気が漂い、それとは対照的に彼はどの音も確信を持って弾き13曲から成るこの曲集を全く違ったものに聞かせました。

「聴き慣れた作品に新たな光を与えるもの。即興性と刺激に満ち、鋭敏な完成が隅々まで息づき、作品が今生まれたようなみずみずしさを放つ」という評論家の言葉がチラシに添えられていましたが、なるほど上手い事を言ったものだと感心。

続くプロコフィエフは、彼のアプローチがピッタリとハマる感じで鋭利なリズムや複雑な和声が説得力を持って迫ってきました。強靭なタッチと繊細なフレージングは十分な技巧と沢山の音のパレットを持っているのが伺われ、それを存分に駆使しての構築に圧倒されました。

後半のベートーヴェンの変奏曲と熱情ソナタは、もはやベートーヴェンに聞こえない、という印象。これが試験やコンクールだったら?と考えるのは野暮な話なのでしょうか?天才鬼才としての定評があれば、何でもアリで許される?結局のところ彼にとってこれらの作品は、作曲家の意図を汲んで表すものではなくて、自分の表現に置き換える素材でしかないのでは?と思い当りました。そういえばイッサーリスも「彼はいつも新鮮なアイデアを提供してくれる」とは言うものの、ベートーヴェンやショパンを一緒に演奏することは無さそうです。

演奏に際しては、楽譜持参で譜面台に楽譜を置き、しかも脇には譜めくりの人までずっと座っていました。アンコールのバッハも知らない曲に聞こえて不思議な感じがしました。先に読んだ本のランランとは全く違った世界を歩む人として特異な存在であることを強く印象付けられました。