ファウスト&メルニコフの演奏会

2021 JAN 24 13:13:36 pm by 吉田 康子

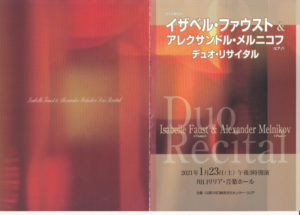

ヴァイオリンのイザベル・ファウストとピアノのアレクサンドル・メルニコフのリサイタルに行ってきました。

年明け早々の緊急事態宣言発令で次々と来日公演が中止となる中、開催自体が無理ではないかと半ば諦めていました。この2人の公演は毎年のように王子ホールで行い、チケットは発売日に完売するほど人気があります。今回も予約開始の時点では電話が繋がらなくなるほどで、あっという間にチケットは売り切れて入手できませんでした。

ところが、たまたまネット検索をしていたら、2人は既に入国して、予定通りの公演を行っている!しかも川口のリリアホールの公演は残席がある!と判り、すぐに電話をかけて予約をしました。ギリギリセーフのタイミングでの滑り込み。こんな時に、いつ、どうやって来日したんだろう?!などと考えている間もありませんでした。因みにファウストは、王子ホールは勿論のこと2月12日のNHK交響楽団の演奏会にも出演します。

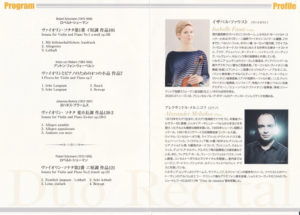

プログラムは;

シューマン:ヴァイオリン・ソナタ第1番 イ短調 op.105

ウェーベルン:ヴァイオリンとピアノのための4つの小品 op.7

ブラームス:クラリネット・ソナタ第2番(ヴァイオリン版) 変ホ長調 op.120-2

***休憩***

シューマン:ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ短調 op.121

本来ならホルン奏者も来日予定だったのが、この状況で難しくなったとのこと。プログラムも当初のものが変更になっていたようですが、むしろシューマンたっぷりの曲目に惹かれました。

いつもCDジャケットで見ている本人達がステージに現れただけで、何ともいえない感激でした。1曲目のシューマンのソナタの最初の音から、いつもCDで聴き慣れた確信に満ちた音がホール後方の席にもしっかりと届いてきました。あの有名な「スリーピングビューティ」のストラドでしょうか。高音は甘く柔らかく軽い、中低音は芯のある深い音、そして淀みのないテクニックに幅広いダイナミクスを加えて自在な表現が伝わってきました。音楽を全て自分のものにしている、そんな感じがしました。2曲目のウェーベルンの最弱音やピッツィカートでさえ何かを語ってくれます。3曲目のブラームスのソナタは、元々は私が好きなクラリネットのソナタ第2番。作曲者自身のヴァイオリン版があるのを初めて知りました。

メルニコフのピアノも当たり前のように自然に息の合ったさすがの演奏。主張するところはしっかりと聴かせ、ヴァイオリンを支えるところは鉄壁の安定感。後半のシューマンの2番のソナタは大曲の迫力に圧倒される素晴らしい演奏。小柄なファウストのどこにこんなエネルギーが?と思うほど。心からシューマンを堪能できました。

蛇足ながら2人のお辞儀の様子も人柄が出ますね。舞台マナーというのでしょうか、演奏同様にファウストにピッタリとタイミングを合わせているメルニコフ。2人とも偉そうな感じが微塵も無いけれど確信を持っていて自然で誠実な印象が更に加わった感じがしました。

アンコールにはシューマンの「幻想小曲集」。最初の曲だけかと思ったら、拍手喝采の後に2曲目も。それなら終曲もと贅沢なサービスに客席も全曲演奏に納得のスタンディングオベーションのうちに終演となりました。

リリアホールは初めてでしたが、都心から川口までは思いのほか近く、駅前というロケーションはとても便利。

ホールは600名定員ですが前後左右を空け、かえって目の前の座席が空いているのは快適でした。竣工は1990年のようで一時代前の雰囲気。当時どこのホール競うように設置したパイプオルガンが舞台後方にあり、その下部が迫り出しているのが中途半端な感じで音響面の疑問も。舞台上のスタインウェイのフルコンも少しこもった感じの立ち上がりの鈍い音だったのは、公共ホールの管理の結果かもしれません。武蔵野市民文化会館のピアノもこんな感じだったと。休憩時間に調律師の姿を見かけなかったのも今にして思えば納得です。

加えて言うなら会場で配布されたプログラムには演奏曲目と奏者のプロフィールだけ。他に何の説明や文章も無いものだったのには呆れました。クラリネット・ソナタのヴァイオリン版なんて聴く機会は絶対と言っていいほどないはずだし、これが公共のカルチャーなんでしょう。

それにしても本当に久しぶりの本格的な演奏会でした。世界でも最高峰の2人の演奏をこんな時期でありながら思いがけず聴けた幸運をかみしめて雪交じりの雨の中を帰途につきました。ありがとう!ファウストさん、メルニコフさん!!

再演の手応え

2020 DEC 31 11:11:17 am by 吉田 康子

12/27(日)豊洲でのライヴ・イマジン46公演が終わりました。これはフランクのピアノ五重奏曲の再演の本番でもありました。結論から言えば「やはり再演の手応えは大きかった!」です。前回より全員が各段にレベルアップしたことを実感しました。

当初私は「なにもこの難しい曲を再演しなくても・・」という後ろ向きの気持ちが強く、弦楽器の皆さんより大きく遅れをとっていました。再演を提案した田崎先生もそのあたりを察していて、イケイケ気分の弦楽器の皆さんより先ず私に再演の意思確認をしてきました。私は「この曲をもっと弾きたい」というより「このメンバーでの演奏をもう少し続けたい」という気持ちで折り合いをつけたように思います。要するに「渋々OKした」という感じであり、結論を先送りにしたのかもしれません。フランクのピアノ五重奏曲の再演

そうは言っても弾けないところはやっぱり弾けない。チャイコフスキーのピアノトリオのように音が沢山重なった厚みのある和音、しかも指が届かない10度以上の連続、微妙に変わっていく和声やおびただしい数の臨時記号、目まぐるしく変わるテンポやダイナミクスなどなど、挙げ出したらキリがないです。日本では演奏される機会が少ないようですが、名だたる大ピアニスト達の録音が沢山あり、ドラマチックな曲想も相まって腕自慢にはうってつけだったのかも?とさえ思えました。そして久しぶりに弾いてみた時に「よくぞ譜読みした」と過去の自分に感心する有様でした。「もっと上手なピアニストだったら他の皆さんが楽しめるのに」と考える自分が、逃げ腰であり言い訳でしかないように思えてとても悔しい気持ちもありました。

じゃあどうする?と事態の打開を自問自答した時、私が変わるしかないのはわかりきっていました。これは本来ピアノがリードすべき曲です。リモートでのレッスンのみになってしまった師匠には頼れません。自分で聴いて考えて練習するしかありません。

今回はダネル弦楽四重奏団と共演しているパーヴァリ・ユンパネン(Paavali Jumppanen、1974年7月17日生まれ フィンランド出身 ピアニスト)のCDを規範にしました。演奏を真似するのではなくて、どこが違うのだろう?と楽譜を見ながら何度も聴いて参考にしました。各パートがクッキリと聞こえてくるダネルカルテットとスッキリとした知性を感じさせるユンパネン演奏は、その後に他の演奏を聴いても垢抜けない感じがしてしまう程のクールな魅力がありました。テンポや曲想の変わり目でピアノが前向きに働きかけ弦が応える、「こうしたい」という意志を持って弾けば、必ず伝わります。そして目先の部分ではなく全体を見通して音楽を創っていくことに切り変えました。そうすることで演奏の困難さにこだわるより、音楽の流れを優先するようになりました。練習の仕方も自ずとそれまでとは違うものになります。

今回はダネル弦楽四重奏団と共演しているパーヴァリ・ユンパネン(Paavali Jumppanen、1974年7月17日生まれ フィンランド出身 ピアニスト)のCDを規範にしました。演奏を真似するのではなくて、どこが違うのだろう?と楽譜を見ながら何度も聴いて参考にしました。各パートがクッキリと聞こえてくるダネルカルテットとスッキリとした知性を感じさせるユンパネン演奏は、その後に他の演奏を聴いても垢抜けない感じがしてしまう程のクールな魅力がありました。テンポや曲想の変わり目でピアノが前向きに働きかけ弦が応える、「こうしたい」という意志を持って弾けば、必ず伝わります。そして目先の部分ではなく全体を見通して音楽を創っていくことに切り変えました。そうすることで演奏の困難さにこだわるより、音楽の流れを優先するようになりました。練習の仕方も自ずとそれまでとは違うものになります。

私が変われば、すぐにメンバーに伝わります。もう既に師走に入った頃の練習でようやくギアが入って前向きに弾く私に周りも驚くと同時にとても嬉しそうでした。そして皆でどんどん音楽にのめり込んでいきました。

ここまで来れば本番は何の不安も無くワクワクするばかり。自分のソロ部分は普段以上にたっぷりと歌って聞かせると反応するメンバーの表情が見えました。合奏部分では緊張感を持って全体を引っ張っていくと面白いように付いてきてくれます。曲のピークに向かう部分ではリハーサル以上に私が煽れば皆が必死で応える、そんな丁々発止のやりとりが迫力満点でした。心を一つにして演奏するというアンサンブルの醍醐味を体感出来たのは、やはりこのメンバーで、再演ならではの効用と思います。そして演奏者の熱意はお客さんに伝わります。本番ならではの感動をそのまま届けられたと思っています。

ここまで来れば本番は何の不安も無くワクワクするばかり。自分のソロ部分は普段以上にたっぷりと歌って聞かせると反応するメンバーの表情が見えました。合奏部分では緊張感を持って全体を引っ張っていくと面白いように付いてきてくれます。曲のピークに向かう部分ではリハーサル以上に私が煽れば皆が必死で応える、そんな丁々発止のやりとりが迫力満点でした。心を一つにして演奏するというアンサンブルの醍醐味を体感出来たのは、やはりこのメンバーで、再演ならではの効用と思います。そして演奏者の熱意はお客さんに伝わります。本番ならではの感動をそのまま届けられたと思っています。

今は「この曲から逃げないでよかった」という大きな達成感があります。

そしてもし初回からこれくらい完成度を上げた状態であれば、もっと高みに行けるだろうという欲もあります。やはり基礎的な技術力と曲との長い付き合いが大前提でしょう。年齢的に残り時間が気にかかるようになって、新しいものに対して自分の好奇心を満たす方に重きを置くか、気に入ったものを深化させるのか、その取り組み姿勢を見直す時期なのかもしれません。でもそんな二者択一を迫られる状況であっても私は欲張りなので両方手に入れたいと考えます。その為の努力は惜しまないぞと自分に言い聞かせています。「ライヴ・イマジンの活動はライフワークだね」と言われたことがありますが、まさにその通り。私の人生そのものです。

ライヴ・イマジン46のご案内

2020 NOV 3 13:13:20 pm by 吉田 康子

Live Imagine 46

2020年12月27日(日)13:30開場 14:00開演

豊洲シビックセンターホール

木村 俊道(ヴァイオリン) 木村 有紀子(ヴァイオリン)

廣木 知之(ヴィオラ) 西村 淳(チェロ)

髙山 美帆(ソプラノ) 吉田 康子(ピアノ)

ワーグナー: 「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死

R.シュトラウス: 歌曲「明日」他

フランク: ピアノ五重奏曲 ヘ短調

波乱万丈の!一年を締めくくる年末の公演です。

前回の7月公演は、世の中がようやく動き出した特別な空気がありました。

「こういう時だからこそ生演奏から伝わるものがある」という信念を支えに

本番を迎え、改めて音楽の力を確信しました。

今度は2月演奏したフランクの再演を中心に2人のリヒャルトの作品を

併せました。ゴージャスな雰囲気の曲目に合わせた図柄は、

師走に相応しいものだと思います。

前回7月は定員半分の150名限定でしたが、11月現在は100%の

300名まで入場可能になっています。

ただ12月はどうなるか予測がつかないため、

ご案内状発送は12月初旬の予定です。もうしばらくお待ちください。

ピアノの蓋は全開で

2020 SEP 18 20:20:01 pm by 吉田 康子

今日は久しぶりのピアノ調律の日。本番やコロナ禍で伸び伸びになって半年くらい遅くなっていました。調律師の齋藤さんは、お変わりなく穏やかな雰囲気と共に登場。

コロナ暗雲と共に仕事が減り、緊急事態宣言中はコンサートが全く無かったので調律の仕事が途絶えたそうです。社員のお給料をどうしようかという気苦労はあったけれど、時間があった分だけ普段出来ないYou Tubeで海外の演奏会を聴いたりしながらじっくりと考える機会を持てたとのこと。そして緊急事態宣言解除後の6月から堰を切ったように調律依頼が殺到して、また以前のように忙しくなってきたようです。

開口一番に「ピアノは普段から蓋を全開にして弾きましょう」と再認識なさったことを伝えて下さいました。今迄は部屋の広さとか響き方の具合など様々な理由で半開や蓋を閉めた状態で練習している方が多く、そのために楽器の音を閉じ込めてしまって無駄な力を使ったり、細かな共鳴や雑音にとらわれがちな傾向でしたが、本来全開にして弾く楽器なので、自宅での練習やレッスンの時点から、そうあるべきだと。最初は以前と違う響きに戸惑うが、耳がよければ次第にその開放された響きに慣れて十分なニュアンスをつけられる。そして本番ホールでの楽器の鳴り方にも順応し易いとのこと。

調律の終わったピアノを弾いてみて、綺麗に揃ったタッチと澄んだ深い響きの見違えるような仕上がりに感激しました。この驚きはこのピアノを最初に調律して頂いた時と同じくらいの大きな変化でした。忙しさに追われていた仕事についても改めて見直すことが出来たとのことですが、それによって更なる進化であり深化された成果だと感じました。今日の仕上がりにご自身も満足の様子でした。

You tubeでヴェルヴィエ音楽祭を見て、そこで使われている楽器が特別のものであったとのこと。世界の超一流の演奏者が使うだけあって、横にVerVieの文字が入った特別なスタインウェイであることは、私も以前から気になっていました。またミュンヘンで無観客で行われたテノールのヨナス・カウフマンとピアニストのヘルムート・ドイチェのシューマンの詩人の恋が素晴らしく、出だしの前奏がピアノから匂い立つようにホール全体に広がった様子に感動したそうです。もうひとつ、カフェのテーブルに座ってコーヒーを前に軽いウィーンの歌を歌い、口笛を吹く動画も素敵でした。後ろにはドイチェが弾くベーゼンドルファーから流れる柔らかな響き、音楽はこうでなくちゃ。

ヘルムート・ドイチェさん来日の際には仕事でご一緒したこともあったようで、調律が終わったピアノの蓋を当たり前のように全開にしてさっとソリスティックに弾いていたことを話して下さいました。歌の伴奏や他の楽器とのアンサンブルだと音量を気にして蓋を半開などにしがちだけれど、全開にして演奏でバランスをとってこそピアニストだと実感したようです。

そして演奏の姿についても。

腰がしっかり安定して上半身は脱力した良い姿勢で軽々と弾いていることを改めて感じたそうです。これは私も大いに頷けることで、昔からホロヴィッツやルビンシュタインなど歴史に名前を残すような名ピアニストは皆背筋の伸びた美しい姿勢で弾いています。

日本では女性ピアニストというと芸能人と区別が出来ないような外観重視の傾向が何とも貧しい発想。ピアノの前でのたうち回るように弾くのが熱い演奏だと思い込んでいる人が多いですが、あれはみっともないだけだと思います。やはりアルゲリッチもきちんとした良い姿勢で弾いているし、ユジャ・ワンのハイヒールも小柄な彼女が良い姿勢でペダルを踏むためのものではないかと。そりゃあピアノの方を自分に引き寄せる巨漢ギーゼキングのような訳にはいかないですね。初来日公演で見た彼女は本当に小柄でどこにそんなタッチが?と思いました。他にも若手人気ピアニストでいえばカティア・ブニアティシビリも良い姿勢で弾くし、歌伴奏しても素晴らしいと話して大いに盛り上がりました。

他にも近所に見つけた個人のホールのピアノの様子など話は尽きません。こうやって色々とお喋りする中で教えて頂くことが沢山あって・・という言葉と共に齋藤さんはお帰りになりました。

その後に練習しながらも、そういえば私の師匠のレッスンに伺った時にも、ご自身のスタインウェイのフルコンは蓋を閉めたままでしたが、生徒用のヤマハC3の蓋を全開にしてくれたことを思い出しました。

我が家の場合は、レッスンに来た子供達が中のダンパーを触ってみたり、フレームのふちにぶら下がろうとしたり、蓋を支える棒に触ってみたりとヒヤヒヤするのが煩わしくてレッスン中は蓋を閉めがちでした。でもこんな素晴らしい音色になったピアノを是非とも味わって欲しい、面倒を避けるより、やはり楽器の扱いをしっかり教えてこそだと考えを改めた次第です。

「リトルイマジン」無事終了!

2020 AUG 19 21:21:52 pm by 吉田 康子

(写真の上でクリックして頂くと少し大きい画像がご覧になれます。)

3度目の正直、とはいえ前日まで「本当に大丈夫?」と半信半疑の思いでした。でも心配は危惧に終わり、予定通り無事に発表会を行うことが出来ました。

当初は午後枠だけのホール使用でしたが、今回が初めての発表会という生徒が過半数であったことを考慮して午前中から十分な時間を取ってリハーサルを行うように変更。講師演奏でピアノトリオを共演して下さるお2人に演奏だけでなくステマネとしてお手伝い頂くようお願いました。

子供の発表会は初めてのお二人でしたが、会が滞りなく進行出来るように細部にわたり段取りを考えて下さいました。各生徒の使用椅子は何番目の目盛りの高さにセットするか、高中低3種類に設定した足台のどれを使うかを一人ずつリハーサルで記録して本番で生徒が入れ替わる度にそれぞれの子に合ったものを設置。そしてアナウンスは誰、椅子を並べるのは誰、など担当を決めて同じような作業を人数分だけ繰り返して、皆が同じ条件で演奏出来るように配慮。それぞれの曲が短いだけに、何度も同じ作業を殆ど休む間もなく続けて下さったことには頭が下がる思いでした。

講師演奏についてもどういう順序で行うかを事細かに決めてリハーサルで実際にやってみました。これは、頭の中で解っていても、なかなか本番では実行できないからです。配置換えをする人、お話をする人、お辞儀はいつ?どういう順序で誰が?ということです。これはライヴ・イマジンからのノウハウでもあります。「発表会ということで保護者から費用を収めて頂いている以上は、それ相応の対応を提供するべき。それが信用につながる」という言葉は重みがあります。

万全の準備をして迎えた本番でした。女の子は皆、華やかなドレス、煌めくアクセサリーや靴、そしてきちんとセットした髪など発表会という場に華を添えるような素敵な装いで登場。男の子もそれに釣り合うようなきちんとしたフォーマルな服装と靴でした。最近は「TPO」や「ドレスコード」などという言葉が死語に感じられるほどの風潮ですが、やはりその場に相応しい装いを知るというのは大切な事です。これは保護者の皆さんの意識の高さの表れでもあると大変嬉しく思いました。

演奏については、全員が十分な練習を重ねた上での出来でした。やはり「人前での演奏」という点を重視したことが良い形で成果を出しているようです。発表会という公の場で弾く以上は、お客様の存在ありきです。聴いて頂けるレベルまで仕上げるのが必須であり、最低限の礼儀でもあると考えています。

ドキドキしながら出番を待ち、アナウンスのあとに舞台に一人で出て行って弾くのは、心臓が飛び出しそうなくらいの気分でしょう。リハーサルで弾いたとはいえ、本番での様子を舞台袖から見ていて緊張が伝わってきました。でもしっかりと練習を重ねてきただけあって、ピアノに向かえばレッスンの時のように落ち着いて弾いていたように思います。演奏を終えて戻ってくる顔は皆とても晴れやかに輝いていて、私も嬉しくなりました。

そして独奏を終えてホッとしたのか、連弾はリラックスして皆楽しそう。とは言っても本番は何が起きるかわかりません。一緒に弾いている私は出だしの音を確認し、拍を数え、合図を出し、ちゃんと繰り返し出来るかなと子供達の手元を横目で見ながら弾いていました。

最後の講師演奏の前に配置換え、そして楽器紹介と曲目解説。子供達にも解るように、「小さなヴァイオリンは高い音。大きなチェロは低い音。そしてピアノは沢山の音が弾ける」と易しい言葉で説明すると、なるほど、という感じでこちらを見ている顔が客席のあちこちに。

会場のピアノ「ベヒシュタイン」は少し小さ目のセミコンサートグランド。朝一番で音出しした時にはペンペンと乾いた薄っぺらな音だったのが、時間が経つにつれて鳴りが良くなりました。一般的な普及品の楽器は奏者の近くでは大きな音にきこえる「そば鳴り」ですが、そこはさすがにリストが愛したと言われるベヒシュタイン、持っているパワーが違います。ホールの隅々まで音が方向性を持って飛んでいきました。可動席216の3分の1にも満たない来場客だったため、弦楽器の音も妨げられることなく響き渡りました。

演奏が始まると、初めて聴くヴァイオリン、チェロの生の音に加えてアンサンブルの中で縦横無尽に走り回るピアノは、日頃聴く機会の無いものであったと思います。それまではザワザワとしていた客席が皆シーンとして演奏に集中している空気が伝わってきました。皆が耳を傾けてくれている雰囲気の中で弾くのは本当に嬉しいものです。それぞれが歌い、掛け合い、響き合うアンサンブルを誰よりも先ず演奏している私達が存分に満喫しました。僅か10分ほどでしたが、本当に楽しく幸せな時間でした。

「このようなご時勢になると自然淘汰されて本当に大事なものだけが残るように思います。私にとって大切な音楽は、やはり変わることなく存在し喜びと励ましを与えてくれています。生徒の皆さんにも音楽が宝物の一つになって欲しいと願っています」と挨拶で話しました。大変な状況の中であっても目標を持って前向きに取り組んできた生徒達を家庭で支えて下さった保護者の皆さんにもお礼を伝えました。

おかげ様で沢山の方々のお力添えを戴いて素晴らしい会になりました。短い夏休みに特別な「夏休みの思い出」をプレゼント出来たと思います。

リトル・イマジン ピアノ発表会

2020 AUG 13 22:22:20 pm by 吉田 康子

毎年生徒の発表会をしています。同窓の先輩と合同で、今年は20回目です。近所にある300名定員の公共の小ホール(ピアノはベヒシュタイン!)を使っていました。今年は3月末の開催予定でしたが、コロナのあおりで前日まで使用可だったものが、翌日には市からの要請であえなく閉館となりました。まぁ公共ホールなので、おカミには逆らえないですね。

毎年生徒の発表会をしています。同窓の先輩と合同で、今年は20回目です。近所にある300名定員の公共の小ホール(ピアノはベヒシュタイン!)を使っていました。今年は3月末の開催予定でしたが、コロナのあおりで前日まで使用可だったものが、翌日には市からの要請であえなく閉館となりました。まぁ公共ホールなので、おカミには逆らえないですね。

即座に近隣の私営ホールを検索、翌日には会場見学をして100名定員でベーゼンドルファーのセミコンがあるホールに代替え会場として予約しました。日を追うごとに不穏な空気を感じて前倒しにして早め開催をしたかったのですが、不本意ながら当初の本番予定の2週間後に。結局のところ今度は緊急事態宣言発令により、本番4日前になって中止。私営だから独自の指針で経営だと思っていましたが、何のことは無い風評を気にする右へ倣えの運営でオーナーの判断にガッカリしました。

そして、また懲りもせずに8/16(日)に生徒の発表会を予定しています。会場は先の公共ホール。今回は合同ではなく私の生徒のみの縮小開催ですが、二度あることは三度ある・・かもで当日まで油断なりません。

2回目の中止の時点でそれまでに練習を重ねて来た子供達に何とか本番を経験させてあげたいという強い思いがあり、希望者のみの企画。まだピアノを始めて1年以内という初心者が多いですが、本番への意欲を持ち続けて来た生徒ばかりです。皆、僅か数分の曲であっても、やはり目標を持つと取り組みが違ってくるのを目の当りにして、とても楽しみです。

私も講師演奏としてメンデルスゾーンのピアノ三重奏曲第1番の第1楽章を演奏予定です。今までも企画はありましたが、なかなか実現に至らなかったものです。室内楽はおろか弦楽器の生の音さえ聴いたことが無い子供達に、音楽を別の側面から見ることで、違った楽しさを味わってほしいところ。たぶん保護者の方々もそういう経験は少ないでしょう。

ピアノというと独奏ありきで自己完結してしまいがちです。学校の合唱伴奏が唯一のハレの場という認識がまかり通っている現状は貧しすぎます。生徒たちにも独奏と連弾を演奏してもらいますが、同じ音色の楽器では味わえない和声や響きの美しさ、アンサンブルの妙を味わえる別の体験をして欲しいという気持ちが企画につながりました。今の私が出来る贈り物だと思っています。

実際のところ合奏練習をしてみて、最初はピアノ五重奏曲とピアノ三重奏曲の違いに戸惑いました。頭では解っていたつもりでしたが、各奏者の自由度が違う。ピアノ対弦楽四重奏のピアノ五重奏曲と違って、ピアノ三重奏曲はソリスト3人が互角に渡り合う醍醐味があります。それと同時にアンサンブルのエッセンスがあって、たちまち夢中になりました。最初はお互い遠慮がちであったものが、だんだんと回数を重ねるごとに思い切りよく主張出来るようになり、丁々発止のやりとりに面白味があります。曲へのアプローチは同じ方を向いているので、色々なアイデアも浮かびます。やはり気心知れた仲間ならではの信頼感は大きいですね。わずか10分の曲の練習であっても3時間はあっという間に過ぎ、勢い余って2楽章までトライしてみる場面も。何物にも代えがたい幸せの時間でした。私達が音楽の喜びを存分に味わって弾くのであれば、聴いている人にも必ず伝わるものがあると思います。

本番まであと数日、万全のスタッフで臨みます。「ライヴ・イマジン」の運営ノウハウを活かした企画ということで、「リトル・イマジン」と名付けました。今度こそ無事開催出来ますように!

ライヴ・イマジン45公演報告

2020 JUL 30 10:10:22 am by 吉田 康子

おかげ様でライヴ・イマジン45は無事開催することが出来ました。詳しくは以下をご覧ください。人数限定により少ないお客様でしたが、熱く大きな拍手は演奏者の心に響きました。

ライヴ・イマジン45公演報告

ベートーヴェンのピアノ協奏曲 第1番 について

2020 JUL 16 21:21:10 pm by 吉田 康子

7/24(金祝)ライヴ・イマジン45でベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番Op.15を弾きます。ラハナー編曲の弦楽五重奏伴奏版で、ピアノはファッツィオリです。

この曲はベートーヴェンにとって0番と呼ばれる13歳の時の未完の作(補筆版が後に出版)、第2番Op.19に次ぐ3曲目ですが、出版順で1801年に第1番となりました。作曲家・ピアニストとしてウィーンデビューの勝負をかけた堂々たる自信作です。

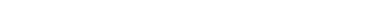

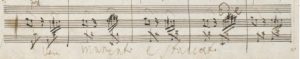

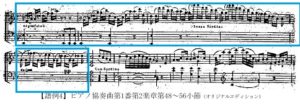

以前から溌剌とした曲想に惹かれて弾いてみたいと思っていましたが、難所があるためにブレーキがかかっていました。それは第1楽章再現部前です。

この楽譜から当然右手だけの高速オクターヴを弾くものと思っていました。「う~ん、どう考えても弾けない」と。一番の見せ所をトロトロ弾くわけにもいかないし・・Wikiをみるとやはり「再現部の前のピアノの独奏移行部は非常に演奏が困難であるが、演奏の際には多くの場合、右手のみのグリッサンドで演奏される。」との記述。「な~んだ、やっぱり私だけじゃない」我が意を得たり!という気分でした。

ベートーヴェンの弟子だったカール・チェルニーもその著書“Uber den richtigen Vortrag der samtlichen Beethoven’schen Klavierwerke” (カール・ツェルニー著、パウル・バドゥラ=スコダ編・注釈、古荘隆保訳、全音楽譜出版社、148頁)に、「オクターブは犠牲にして単音のグリッサンドで弾きなさい」と指示しています。オクターブが弾けない場合は上部の音列だけをグリッサンドで処理し[筆者注:あるいは普通の音階として弾き]、バスは省略しないよう注意してください。と書いてありました。

早速You tube の動画で確認。バレンボイムが弾き振りしながら楽勝でオクターヴをキメていました。ブレンデルはグリッサンドで、ルビンシュタインは両手のスケールで。結局のところ弾き手の任意でしょうか。「それならいける!」とGOサインをもらって背中を押された気持ちになりました。「これを逃したら、もう弾けるチャンスは無い」といつもの一期一会ポリシーでチャレンジを決めました。

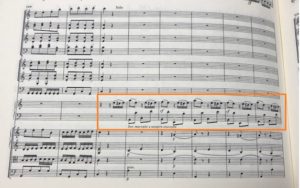

そして「私のお気に入り」は第3楽章の中間部にありました。ラグタイムのようなゴキゲンな2ビートが出てきます。初めて聴いた時には「え?」と思うような新鮮な驚きでした。「この時代に?」とビックリ。しかも手を変え品を変えてご丁寧に3回も出て来るのは余程気に入ったのでしょうか?有名な肖像画にある苦虫を噛み潰したような気難しい表情からこんな愉快な一面は想像もつきませんでした。以前弾いたショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番の終楽章にも速いテンポで似たようなリズムが出てきますが、なんせ時代が違うのに何という先見の明でしょう!9度がやっと届く私の手では左手10度の低音の跳躍はとても難しいですが、これを外さずにしっかり弾きたいところです。弦楽器の皆さんもノリノリでスイングしている楽しい部分です。

自筆譜より第3楽章中間部分(本当に書いてる!と思いました。)

また最近になって気づいたのは、3楽章の冒頭、ピアノソロでひとくさりある緊張の部分です。ゆっくりから少しずつテンポを上げて練習していると、どこかで聞き覚えのあるような・・何だったっけ・・?そう!トルコ行進曲でした。ラッパや太鼓でブンチャカ賑やかに打ち鳴らすあの雰囲気です。この曲の場合は中途半端な6小節まとまりですが、弾いてみるほどに似ている気がしてきました。

検索すると、トルコ行進曲Op.113は戯曲「アテネの廃墟」の付随音楽として、この協奏曲の11年後の1812年に作曲されています。トルコ風の趣味はオスマン帝国の1683年第2次ウィーン包囲の軍楽隊の影響だとか。色々な世界が広がります。

他にも第2楽章の始めの間奏に一瞬暗い和声が出てきてハッとします。変イ長調で書かれた穏やかな流れるような旋律にピリッとしたエッセンス。はじめは「音を間違えた?」と思ったくらいでした。

再現部前にはペダルを踏み変えずに混沌とした響きをきかせる部分があり新しい効果を試しているのが伺われます。これは他の楽章にも散見されます。ピアニストのパウル・バドゥラ=スコダ氏のレクチャー記録にもペダルについての例に付随し取り上げられていました。パウル・バドゥラ=スコダ氏のレクチャー記録

1楽章冒頭から独奏ピアノ登場前の105小節にも及ぶオケの長い前奏もショパンの1番やモーツァルトの25番の協奏曲を連想させました。レッドカーペットを敷いてもらって、いよいよ登場という感じが何とも言えない高揚感があります。

知れば知るほどにあちこちに仕掛けが用意されていて興味は尽きません。「意気軒高たる」という言葉が自然と浮かぶような意欲的なこの曲の魅力を是非ともお伝えしたいという思いを新たにしています。

「ライヴ・イマジン45」やります!

2020 JUL 2 18:18:31 pm by 吉田 康子

2020年7月24日(金祝)13:00開場 14:00開演

豊洲シビックセンターホール

モーツァルト レクイエム ニ短調(弦楽四重奏版)抜粋

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 Op.15 (弦楽五重奏伴奏版)

ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 Op.127

内田 明美子、山田 洋子(ヴァイオリン)内田 吉彦(ヴィオラ)

西村 淳(チェロ)北村 隆男(コントラバス) 吉田 康子(ピアノ)

この日は、本来であれば東京オリンピックの開会式の筈でした。オリンピックに全く興味が無い私は1年前の抽選で当選したのを単に「ラッキー」だとしか思っていませんでした。後になってビックリ!どうりで倍率が低かった訳だと納得。しかも会場は選手村の近くの豊洲。交通規制がかかるかも、なんて心配を先送りにしているうちにオリンピック自体が延期という想定外の事態に。

振り返ってみれば前回の「ライヴ・イマジン44」も2/8でしたから、コロナ禍前のギリギリでした。その後の急転直下ともいうべき状況の悪化は現実の事とは思えないほどです。タイミングも運のうち、かもしれません。

緊急事態宣言中は練習場が閉鎖され、楽器を持って出かけられない重苦しい空気でした。「開催出来るのだろうか?」それさえ不確かな中、最終決断は6月末と決めました。とにかく「やる方向で準備をしよう」と個人練習を重ね解除を待ちわびていました。今回は特にイケイケの前向きメンバーであったことも良い方向に作用しました。またリモートワークに移行した人は通勤時間が無い分だけ練習時間を確保出来たという思わぬご利益も。

そんな折の5/2にヤフーニュースに掲載された作家 平野啓一郎さんの文章に背中を押して貰ったような気分になりました。

作家・平野啓一郎が見通す「新型コロナの2020年代」

音楽や演劇など、芸術・文化への深刻な影響も懸念されています。

「芸術とは何のためにあるのか?」「大して役に立たない」と言う人もいますが、いまほど、多くの人々が熱烈に「コンサートに行きたい」と言っている瞬間もないでしょう。芸術・文化が社会に不可欠だと骨身に染みている。守らなければいけないし、そのための補償を、政府は責任を持ってするべきです。

僕は、コロナ明けに行く生のコンサートは、どんな音楽でも泣く自信があります。1曲目から最後まで泣き続けているかもしれない。演奏家も泣いていると思う。いま想像しただけで涙ぐんでしまう。

これは、早いもの勝ち、やったもの勝ちでしょう。やはり新鮮に感じて頂けるうちに皆さんに聴いて欲しいと思いました。2011年東日本大震災の1ヶ月後のライヴ・イマジン14を彷彿とさせるような今ならではの特別な付加価値を感じます。

今回は、演奏以外にも緊急事態宣言明けという特別な時期ならではの対応に迫られました。ようやくステップ3に移行したところなので、会場の定員300名の半分150名しか入場出来ません。いつもなら出来るだけ多くのお客さんにいらして頂きたいのですが、今度は事情が違います。150名を絶対に超えられないだけに、いかに人数を調整するかが大きな課題でした。

先ずは出演者の知人を最小に抑えて前回公演に来場してアンケートに住所氏名を書いて下さった方を最優先に。その後ブログと演奏会情報掲示板「コンサートスクエア」に公演案内を掲載。

やはり待っていた方々がいました。掲載して2日で次々と応募があり、あっという間に予定数に達して締め切りにせざるを得ません。既にご案内を出したお客さんの中には都合で来られない人もいるでしょう。その分だけ是非聴きたいという方をと思いましたが、予想が出来ないだけに苦渋の決断を迫られました。応募締め切りと書いている最中にも滑り込みでの申し込みがあり、待ったなしの状況でした。

応募された方々からは「難しい時勢にあって、コンサートを実施される志、素晴らしいと思います。音楽ファンとして素直にうれしいし、心強く思います。」「ずーっと中止で、火が消え失せたような毎日でした。再開本当に嬉しいです。楽しみにしています。」「久しぶりに生の音楽を聴くことができれば、こんなに嬉しいことはありません」こんなコメントを添えて頂き、大いに励まされました。

ホールスタッフとの打ち合わせも早めに済ませました。感染拡大防止策として何を要求されるんだろう?と戦々恐々として身構えて行きましたが、拍子抜けするほどの緩めの雰囲気。江東区文化コミュニティ財団の施設利用に関する要請はステップ2から更新されていないままでした。仰々しい文章に、検温、マスク着用、手指の消毒、換気、ソーシャルディスタンスなどに加えて、来場者の記帳も義務付けられていたために開演時間を早めましたが、ステップ3になったので記帳不要とのこと。「消毒液も在庫が無いので」を言い訳に「必要ならそちらで用意して」と言い出す有様。何とも責任回避で利用者に丸投げ状態に「こんなんで大丈夫か?」と逆に心配になってしまう程でした。今の公の機関の実情を象徴するような気がしています。

7月に入り、感染者が日々増加しています。都知事選までは政治的にこのままで行くでしょうが、その後が気がかりです。無事に本番を行いたいという祈るような気持で日々練習を重ねています。

フランク:ピアノ五重奏曲の再演

2020 MAR 18 12:12:49 pm by 吉田 康子

2/8本番から1ヶ月が過ぎました。この間に世の中はコロナ旋風が吹き荒れて想定外の事態になっています。今から振り返ってみれば本当にいいタイミングで本番が出来たと実感しています。

私は本番後から3週間以上不調でした。コロナでなく、肺炎、インフル、花粉症、喘息でもないのに微熱と咳が続き、なかなか全快に至らず苛立ちや焦燥感が募りました。3つの病院をハシゴしましたが、結局かかりつけ医の見立て通り気管支炎でした。今までになく長かったです。

本番の打ち上げの時にアンサンブルでご指導頂いた田崎先生から「フランクのピアノ五重奏曲再演」の提案がありました。

別に今までも弾き散らかしたつもりは無く、それぞれの本番の時点で精一杯の努力をした結果として納得して区切りをつけてきました。これから自分の先を考えた場合に残り時間が少なくなっているように感じていて、バケットリストを意識する年齢になった自覚もあります。「振り返っている暇など無い」という心境でしょうか。それでも名曲大曲を連発している状況は傍から見れば自己満足に映ったのかもしれません。

「もうひとつ上を目指すなら、今本番をやった段階から再度スタートしてはどうか」ということでした。先ずは再演を考えた時点で意識として違うものになっているとのこと。初めての試みですが「そこまで言われちゃ受けて立つしかない」とメンバー全員が即決で再演決定でした。

そうは言っても具体的にはいつ?どこで?について5人で顔を合わせて考える場を設定したものの、私の不調で延期。そうこうしているうちにコロナで自粛やテレワークの空気に。緊急事態宣言の発令も予想される中「それでも話をしなくちゃ始まらない」と先週末にようやく5人が揃いました。

会場は神楽坂の「ラビチュード」https://www.at-ml.jp/68166/というカジュアルな雰囲気のフレンチレストラン。メンバーの一人の行きつけのお店でしたが、偶然にも2005年ライヴ・イマジンを近くで行い、この店で食事をしたことがありました。今は2代目の鈴木シェフのもと「鴨のコンフィー」をイチオシに前菜からデザートまで美味しい料理を気軽に味わえるお店として人気があります。しかもこのあたりは私が小3から中3までを過ごした懐かしい街でもあります。

この日だけ雪という悪天候にも関わらずようやくメンバーとの再会を果たすことが出来ました。本番から約一ヶ月ですが、状況が大きく変わったせいもあって半年くらい時間が経ったような気がしていました。それぞれの仕事を取り巻く状況が一変しただけでなくオケの練習や本番が次々と中止になったことなどお互いの近況報告をするうちにワインも食事もすすみます。そのうちにお客さんが続々と来店して満席になりました。店内は先の見えない閉塞感のある日々から一時的に解放されたような温かい穏やかな雰囲気に。最近は閑古鳥が鳴いていたのでSOSを出したら、常連さんが沢山来店してくれたと食後にシェフから事情を聞きました。

私達も早速に本題に移ります。会場の候補を考えていたり、検討項目を書類にしてあったり、候補曲の楽譜配布もあったりで皆それぞれに事前準備をしてありました。そうなれば話はどんどん進みます。再演は今年の年末12月27日(日)ライヴ・イマジン公演用に確保しておいた豊洲シビックセンターホールに決まりました。「年内に決着を付けたい」という意識もあります。今はフランク以外の曲目を検討中です。実際にプログラムが決まって練習に入ればシビアですから、色々と考えているうちが楽しいものです。音楽を共有できる気のおけない仲間と久しぶりに日常を取り戻したような感じがしました。美味しい食事やお酒と共に沢山笑い、前向きな話が出来て本当に楽しいひとときでした。帰りは真冬並みの寒さでしたが、暖まった気持ちで元気に解散。今はお互いに候補曲をあれこれ出し合っているところです。これからどんな展開になるか、乞うご期待!