グレン・グールドとの接点が出来た

2022 JUL 14 14:14:10 pm by 西村 淳

グレン・グールドとなるとちょっと苦手だ。彼の得意なバッハも手強いし、生来のへそ曲がり故、みんなが「いい、いい」となると「ほんとうか?」になる。フルトヴェングラー然り、そしてこのグールド然り。カラヤンは生前はもしかするとアンチのほうが多かったので大好きだったが。

軽い気持ちで読んでいた『半藤一利と宮崎駿の「腰抜け愛国談義」:文春ジブリ文庫』。教養豊かで歴史にきちんとした視点を持つ賢人二人の対談だ。夏目漱石の話題で、こんな記述にびっくり!かく言う私も「草枕」は無人島に持っていく一冊だ。

(H:半藤さん、M:宮崎さん)

H:グレン・グールドという音楽家は漱石の大ファンなんですってね。

M:みたいですね。なんでも「草枕」の大ファンだそうです。

H:死の床の枕元には、清書と、そしていっぱい書込みの入った「草枕」があったといいます。そのグールドが20世紀の最高傑作に上げたのが「草枕」とトーマス・マンの「魔の山」だというんです。「この二つだけ読めばいい、あとはいらない」と言っていたとか。「半藤さんも「草枕」は20世紀最高の小説と思いますか」と新聞記者に訊かれたことがあって困っちゃった。私は何度も言っている通り、小説読みじゃないんでねえ。でも考えてみると、最高傑作かもしれませんね。

グレン・グールドに親近感が急に湧いてきた。手始めにブラームス(この人も苦手だが)あたりを聴いてみようか。ちなみにとても情景の美しい「草枕」、言葉が古くて難しいから英語で読めなどとオソロシイことが書いてある。グールドも英訳を読んだ筈だが日本人だもの、私は日本語で。

パスタハウスが閉店

2022 JUL 12 8:08:49 am by 西村 淳

『6月28日をもちましてお店を閉めました。長い間のご愛顧に感謝します。』

ガーンと来た!!7月9日土曜日、武蔵野市民文化会館での練習の後、久しぶりにさあ行こうと皆を誘った矢先の出来事。

またも大切にしていたお店がなくなってしまった。ここはマスターが一人で切り盛りし、おばあちゃん、娘さんが手伝っていた小さなお店。パスタでは三鷹、吉祥寺界隈で抜群のクオリティを誇っていた。

コロナ、ワクチン騒動に続き、ウクライナ、そして引きずられるように円安と物価の高騰。パスタは小麦粉の値上がりがもろに跳ね返り、それを定価に上乗せできなかったんだろう。確かに20年くらい前からメニューも値段も変わっていなかったし、その間にサラリーマンのランチ価格は500円玉一枚にまで低下してしまった。今以上の価格設定は躊躇するのもよくわかる。他人事ながらパスタハウスの恰幅のいい親父さん、これからどうやって生活を切り盛りしていくのだろうか。

それにしても今起きていることすべてが人災じゃないのか!?しかも後戻りのできない片道切符だ。弱い者から順番に姿を消していく。

大手メディアの大本営発表も何が本当なのか、フェイクなのかが全くわからなくなってしまい世の中のあらゆることに淘汰の波が打ち寄せている。

結局その日は近所の蕎麦屋でのお昼、テレビから流れる安倍元首相暗殺のニュースに気まずい沈黙が流れた。

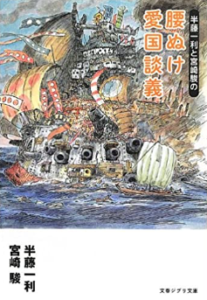

上岡敏之の室内楽

2022 JUN 2 9:09:36 am by 西村 淳

縁が無くなったのかすっかり足が向かなくなった銀座。暮れなずむ中、久しぶりに有楽町駅に降り立った。銀座口の改札を出ると、いつもそこにあった「フルーツ 百果園」が無くなっていた。昭和の灯がまた一つ。でもこの時間帯の銀座は華やぎが戻っている感じで悪くない。

王子ホールも何年振りか。ここでヴァインベルクのピアノ五重奏曲が聴けるということで参上。コロナ禍もようやく先に光が見えてきたし、向かいにある焼き鳥屋は健在だったのでほっとする。

読響室内楽のこのプログラムは昨年の2月と12月、2回も中止になったもので、三度目の正直となった。いとメデタシ。演目は次の二曲でドイツで指揮・ピアノで活躍している上岡敏之氏を中心としたメンバーによる。

・ フンメル:七重奏曲 ハ長調 作品114「軍隊」

・ ヴァインベルク:ピアノ五重奏曲 作品18

開演前の上岡さんのレクチャーが披露されいよいよ本番。フンメルよりはメインのヴァインベルクをもう少し深堀してほしかったが。

プログラム前半の。なかなか生で聴くチャンスのない作品だが、少しおさらいも兼ねて備忘とする。

1778年、スロヴァキアのブラチスラヴァに生まれたフンメルは8歳の時に父に連れられてウィーンに移住、モーツァルト家に住み込んで(!)2年間にわたってピアノを師事とある。この時期1786年、87年前後はモーツァルトにとって「フィガロの結婚」や「ドン・ジョヴァンニ」の成功によるその活動のピークを迎え、経済的にも大層うまく行っていた。そんな忙しい中、わざわざ住み込みまでさせて少年フンメルの面倒を見たのは同じように天才少年として厳父に連れまわされた自身の生い立ちを重ねたのかもしれない。ただ残念なのは作品の独創性という点では辛く、このプログラムにある「ゼプテット」ひとつからも凡庸さがのぞく。要はつまらない作品ということで段々と心地よい眠りに誘われた。なにせ1830年にもなってこれですか・・みたいなことを上岡さんも言っておられたが1810年にはシューマンも、ショパンも誕生している。

後半は期待のヴァインベルク。レクチャーでも初めて聴くのは少々辛く、きついかもと紹介があったが、作品の質は前半とは比べ物にならないもので、そのことは終演後の拍手の大きさからも伺い知れた。どうせわからない、なんてことは奏者の奢りで誰だって普段は寿司の並しか食べたことがなくても上の美味さはわかるものだ。

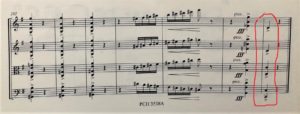

ピアノ五重奏曲はライヴ・イマジン47で昨年6月5日に演奏しているが、どのパートも難しく、特にチェロパートは舞台上の奏者の奮闘を見ていて「本当にこんなに難しいものをお客様を前にして弾いたんだろうか?」と思わず手に汗を握ってしまった。

上岡さんのピアノはさすがで指揮者の眼として全体を見通し、確かな設計図に基づいた演奏。超絶技巧的なパッセージも無事通り過ぎ、ダイナミクス、特にピアニシモが弦楽器の中を突き抜けてきた温かい、でもクリスタルな音の響きに魅了された。

全体的に安全運転を心掛けた印象が残ったが、たとえば第三楽章のスターリンと踊るワルツ。もっともっと下品なくらい、そしてグロテスクにやって欲しかった。メンバー間のコンセンサスなのか表現の問題なのかはわからないが、まあこれもありかと。

最後の舞台上のお辞儀ひとつとってもピッカピカシューズの上岡さん、西欧流の所作が完璧に身についている。こんなところでも指揮をしているかと思うくらい、他のメンバーを見事に統率していた。これは大切なことだ。

やはりみんなでそこに集まって聴く生の音楽はいいと改めて感じた。映画でも音楽でも演劇でも同じ。「集まる」ことが人が生きることの基本だろう。「集まるな」という言葉の重みを為政者はもっと感じてもらわないと。

小泉文夫の再降臨

2022 MAY 14 22:22:47 pm by 西村 淳

ひのまどかさんの音楽家の伝記「小泉文夫」を読了。いやあ刺激的。好奇心満載で新たな発見に歓喜雀躍!

(音楽家の伝記 はじめに読む1冊 「小泉文夫」ひのまどか著 : ヤマハミュージックエンターテイメント)

ここではその中から微分音のことを少し。微分音とは半音のさらに半分。この場合は「四分の一の微分音」と呼ばれている。西洋音楽で使われることは極めて稀。

かれこれ半世紀以上も前の事。民俗音楽学者・小泉文夫はNHK-FMで「世界の民族音楽」というのをやっていたことがあり、面白くてラジオに耳を傾けていた。もう少し後になるが、「題名のない音楽会」でインドネシアのガムランやケチャが彼の司会と「芸能山城組」により紹介され、いまだにそのシーンが蘇るくらい強烈な印象を残した。

小泉氏はSONYのデンスケをお供にフィールドワークとして世界中の民俗音楽を収集してまわったが、その活動は50年前にバルトークやコダーイが蝋管蓄音機を背負って農民の歌を収集していたことに重なる命がけの行為だった。

そんな活動を著した本の記述にペルシャ音楽の特徴の一つが「四分の一音」である、とある。実際クラシックの曲でもアイヴスの『2台のピアノのための四分音による3つの小品』とか、バルトークの『ヴァイオリン協奏曲第2番』にも使われているが、やはり12音平均律の呪縛はあまりにも強くメインストリームにはなっていない。ところがイラン人たちはこの「四分の一音」を普通に歌うことができるそうだ。こうなると日ごろチェロの練習をしていても偶然の「四分の一音」はあり得ても、単に音程が悪いだけのことで必然ではない。当たり前だがこれくらいの音程であれば聴き分けることくらいは出来そうだ。

さらに驚いたのはトルコ音楽の「九分の一音」。今までトルコ音楽のイメージは軍楽隊のド派手なイメージだが、モーツァルトやベートーヴェンにも影響を与えたし、何より向田邦子のNHKドラマ「阿修羅のごとく」で使用されたインパクトは絶大だった。でもこれはトルコ音楽の裏の顔で表の顔は「九分の一音」を厳密に区別して演奏しているようなのだ!!カーヌーンという78弦の楽器はこの音程で調弦されているわけで、こうなってくると西洋音楽の12音平均律はアバウトで粗くて繊細さが欠けているようにさえ感じてしまう。本当か?「九分の一音」を聴き分け発声できる?きっと無理だろう・・恐るべし、タメ息が出てしまった。因みにカーヌーンは中国に渡り楊琴に、さらに朝鮮半島を経て日本で琴や筝になったそうだ。

追記としてインドの音階について。このテーマは以前投稿している。

小泉文夫が補足すると、ラーガは上行音階が72種類、下降音階も72種類、この組み合わせで5184種類も!これが基本ということなので気の遠くなるような数字だ。西洋音階は長音階、短音階、半音音階、全音階、まれに5音階、7音階くらい。インド・メソポタミア文明は遥かに広く、深い。いやはやギリシャ文明なんぞはまだ若造か。

三省堂ビルの閉鎖

2022 MAY 8 20:20:56 pm by 西村 淳

中学生になった時に「国語辞典」を買ってもらったのがこの三省堂のものだった。20年以上お世話になったと思う。神保町といえば三省堂というくらいJR御茶ノ水駅、駿河台から靖国通りにむかって坂を下った先にそれはいつもあった。その三省堂ビルが本日、2022年5月8日をもって閉鎖、新しいビルになるそうだ。

神保町はバブルの地価狂乱の時代を生き延びた。いよいよそこにも再開発のメスが入る。水餃子の「スヰート・ボーズ」が、「岩波ホール」が無くなったのは親しい友人が一人、また一人と去っていくのに似ていたが、由緒ある古書店も、懐かしいカレーの味も、周恩来の中華料理店も、これで何もかもが一気にリセットされる。空虚感から喪失感に。

ヴァインベルク 弦楽四重奏曲第2番 Op3/145

2022 APR 16 17:17:14 pm by 西村 淳

ヴァインベルクの弦楽四重奏曲第2番を先日のライヴ・イマジンで演奏した。まだまだこの人の作品の全容が見えてこないが、抒情性がそのベースであることに異論はないはずだ。演奏で気付き、個人的な発見もあったので記してみる。

ワルシャワ音楽院で作曲とピアノを学んでいたヴァインベルクは1939年9月1日のナチスドイツのポーランド侵攻の直前に祖国を抜け出し、徒歩でベラルーシのミンスクに辿り着く。さらにミンスク音楽院で作曲をリムスキー=コルサコフの弟子ヴァシリー・ゾロタリョフに学んでいた。またここではミャスコフスキーと知り合う。弦楽四重奏曲第2番は1941年にナチスが独ソ不可侵条約を一方的に破棄しソ連に侵攻するつかの間の1939年11月25日から1940年3月13日に作曲され、まだ故郷にいるはずの母と妹に捧げられている。(この時点で二人はすでにトラウニキ強制収容所で落命していたが、知る由もなく)初演は1941年12月2日に次の逃避先のウズベキスタンのタシュケントでレニングラード音楽院弦楽四重奏団により行われた。

一方、この曲は1987年に第1楽章の見直し、第2楽章後半と新たな第3楽章を改編して作品145の弦楽四重奏曲および室内交響曲第1番とし、選考者が知ってか知らぬか皮肉にも若造の作品が晩年に国家芸術賞を受賞してしまう。

第1楽章は今の季節にふさわしい春のそよ風が吹き抜ける爽やかなト長調で開始されイメージはモーツァルトのハイドン・セットのK384とつながる。ライヴ・イマジン終演後のアンケートにもあったように初めて聴いた誰もが一気にこの主題に引き寄せられる。第2楽章の仄暗い情緒と情熱、第3楽章の諦観、そして第4楽章の爆発的な推進力を持つ。

ところがこの曲、最後の小節に置かれた不協和音に続く最後の音はGではなくC。練習している時にはこの終結にさほど違和感を持たずに弾いていたが田崎先生(古典四重奏団のチェロ奏者)のレッスンで「どうしてここの音がGじゃないんだろう?」と疑問を呈せられ初めて意識することになった。

随分とその「どうして?」に対する答えを探し求めていたが、ハ長調の曲がそうであるようにCの響きによる肯定感が欲しかったとしか考えられなくなった。Gでは弱い、どこかに行ってしまう。ここはCだ。まだ若干20歳の青年がどのような状況であれ故郷に家族を残し一人逃亡したことへの後ろめたさ。お母さんどうか無事でいて欲しい、また逢いたい・・そんな「希望」を最後に全員で鳴らす「C」の音に篭めたのではないか?

弦が駒から外れんばかりに渾身の力でCのピチカートを鳴らし終え、ふと見ると珍しく弓の毛が一本切れていた。確かにヴァインベルクの心に触れた瞬間だった。

どこかおかしな話

2022 MAR 5 21:21:28 pm by 西村 淳

ロシアのウクライナ侵攻により、平和の使者たるべきロシアの音楽家たちも大変な迷惑を被っている。ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団は首席指揮者ワレリー・ゲルギエフを解任、カーネギーホールでのコンサートも降板させられた。またアンナ・ネトレプコはニューヨーク市のメトロポリタン・オペラ(MET)の公演に出演しないとニュースがあった。

この状況は第二次大戦のあと、戦犯法廷に立ったとはいえナチ党員ですらなかったフルトヴェングラーを拒否したアメリカの態度と同じだ。彼だけではなく、つるし上げられた音楽家はとても多い。ウィレム・メンゲルベルク、ヴァルター・ギーゼキング、アルフレッド・コルトー、ヴィルヘルム・バックハウス、ジャン・フランセ。権力をもつ政府に対して、「友人」だったから、反対して亡命したりしなかったからと言って地位から追放したり、烙印を押して激しい個人攻撃を行う。ロシアだけではなく我が国ですら芸能の世界に生きる人たちの立場は弱く、政府の言うことに反論することは即死を意味する。そんな中で一体彼らに何ができようか。

ゲルギエフがプーチンに近い、そこにいただけで罰を受ける。真っ当な音楽も文化も評価できないようなカウボーイに足払いを食らわせられたのだ。微妙だがチャイコフスキーの「1812年」を演奏するのはマズいんじゃないか、などとささやかれ始めているという。それともショスタコーヴィチのカルテットを音が漏れないように炬燵の中でこっそり聴かなければならない世界がすぐそこまで来ているのだろうか。

初春の言葉遊び

2022 JAN 19 10:10:07 am by 西村 淳

We look before and after

And pine for what is not:

Our sincerest laughter

With some pain is fraught;

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

さあ、この英文詩を見てどう訳すだろう?

DeepL翻訳ツール(無料):

私たちは、前と後を見る

そして、そうでないものを切望する。

私たちの心からの笑いは

何らかの苦痛を伴う。

私たちの最も甘い歌は、最も悲しい思いを語るものである。

この翻訳だと意味は通じても何の感興も感激もないが、普通の人がやると似たり寄ったりだろう。この詩は、大好きな夏目漱石の「草枕」の一節に出てくるもので少々長いが引用する。

『春は眠くなる。猫は鼠を捕る事を忘れ、人間は借金のある事を忘れる。時には自分の魂の居所さえ忘れて正体なくなる。ただ菜の花を遠く望んだときに眼が醒める。雲雀の声を聞いたときに魂のありかが判然する。雲雀の鳴くのは口で鳴くのではない、魂全体が鳴くのだ。魂の活動が声にあらわれたもののうちで、あれほど元気のあるものはない。ああ愉快だ。こう思って、こう愉快になるのが詩である。たちまちシェレーの雲雀の詩を思い出して、口のうちで覚えたところだけ暗誦して見たが、覚えているところは二三句しかなかった。その二三句のなかにこんなのがある。

(冒頭の英文詩挿入)

私たちの最も甘い歌は、最も悲しい思いを語るものである。

「前をみては、後を見ては、物欲しと、あこがるるかなわれ。腹からの、笑といえど、苦しみの、そこにあるべし。うつくしき、極みの歌に、悲しさの、極みの想、籠るとぞ知れ」

なるほどいくら詩人が幸福でも、あの雲雀のように思い切って、一心不乱に、前後を忘却して、わが喜びを歌う訳には行くまい。西洋の詩は無論の事、支那の詩にも、よくばん万斛の愁などと云う字がある。詩人だから万斛で素人なら一合で済むかも知れぬ。して見ると詩人は常の人よりも苦労性で、凡骨の倍以上に神経が鋭敏なのかも知れん。超俗の喜びもあろうが、無量の悲も多かろう。そんならば詩人になるのも考え物だ。』

格調高い。漱石好きだなあ。到底こんなふうには訳せないし、只々感心あるのみ。自動翻訳機がAIを搭載してもこうは絶対にならない。新たな創造なんだから。

私が音楽に対してこだわり、表現しようとしているものを言葉に持っているのが詩人であろう。彼の言葉に対する半端ないこだわりは理解できる。チェロの練習はきれいな音を出そうとして指遣い、弓の速度、弓の圧力、弦の選択と場所を見つける。そこから伝えたい音が出た時のよろこびはきっとα波が大いに放出されているに違いない。手段、手法は違っても同じようなことが詩人の創作にも当てはまるのだろう。

表現手段としての言葉の力はイメージを直接的に伝えるものだけにそのエネルギーは音楽を圧倒する。そこに歌手がいるだけで総ての器楽奏者はそのしもべになってしまう。なるほど歌手のギャラは高いはずだ。リヒャルト・シュトラウスの最後のオペラ、「カプリッチョ」では音楽か言葉かをめぐる大論争を軸に展開するがその結末は闇の中で終わってしまう。類稀な作曲家としてリヒャルト・シュトラウスは音楽に軍配を挙げたかったに違いないが、そうもできなかったわけだ。

久しぶりの初詣

2022 JAN 6 18:18:36 pm by 西村 淳

1月3日。いつもと違い少しコースを変えた散歩の途中、浅草橋は江戸通りから少し入ったあたり。黄昏時だったせいかライトアップがなかなか趣のある神社があった。もともと初詣をしようという積りで出たわけでもなかったが、しっとりとした雰囲気にお正月気分が醸し出されスルーするのも気が引ける。お詣りしていこうか。と、階段を上がり本堂の前、大きな鈴を鳴らしてちょっとだけお賽銭、手を合わせたがここでしまった!咄嗟の事で準備が足りない!何をお願いするのか決まっていないじゃないか。まあいいや、コロナ終息、周りの人たちの健康を・・月並みすぎてこれじゃあ何のご利益はありそうもない。

神社、なまえは榊(サカキ)。もちろんポケモンGOにでてくるロケット団の団長のことではないが、そう思ってしまうところが何かねーといった感じ。何々、HPによると、

「110年、景行天皇40年、日本武尊が東国鎮定のため下向した際、皇祖二柱の神を鎮祭したのを創建とする。主に関東圏で祀られる第六天系神社の総本宮とされる。」

とあって何と2000年の歴史!由緒ある所のようであった。縄文文化といい、なかなか関東も奥が深そうだ。

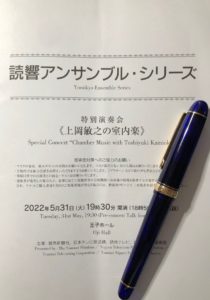

健康メニュー

2021 DEC 7 8:08:12 am by 西村 淳

サラリーマンを卒業、半年過ぎてようやく新しい生活のリズムが出来上がりつつある。何をするにもまず健康、日々のメニューが定着してきた。

まず一つ目。免疫系を強化するのには「歩く」ことが大切と教わった。コロナに限らず免疫はあらゆる疾病に役立っているわけだし、まず実践ということで一日10000歩を目標にしている。これを続けるには「ポケモンGO」が大いに助けになっている。沢山歩く、ということがシルバー世代をも取り込んだ大人気ゲーム。これだと歩くことそのものが目標にならないので続けるには最高のパートナーだ。道すがらポケストップをまわし道具を補充、ジムをバトルで乗っ取ったり、レイドバトルでは特別なポケモンをゲットしたり、ふと気づくともう5000歩だ。さらに強力なサポートにワイヤレスイヤホン。伴侶に今練習中のヴァインベルクの第2四重奏曲を。20歳の時にナチスのポーランド侵攻で一人逃れた白ロシア共和国、ミンスクでの作品。晩年1987年にOp.145として室内交響曲第1番として再構築している。新たに加えた第3楽章の曲想は夜の帳が降り始めた頃にふさわしく、もう済んだこと、哀しいけれど遠い過去のことと、作曲当時収容所で亡くなった姉と両親を偲ぶ作曲者の心情が偲ばれる・・・おっとっとクルマや自転車に轢かれないように気を付けよう。さらに週一度の遠出散歩。両国から御茶ノ水あたりまで京葉道路、靖国通り沿いに神保町、御茶ノ水界隈に繰り出す。この辺りが我がオアシスであることは言うまでもない。ササキレコードはコロナから再開できたのであろうか。

二つ目は筋力トレーニング。朝5時から6時の間にすぐ近くの公園に出かける。今の時期はまだ真っ暗。手ごろな高さの鉄棒があるので、最初は「ぶら下がり健康器」代わりにしていたが、いまは懸垂(ただしまだ一度も首が鉄棒より上に到達していないが)も加えている。こんな最低限の運動すら「仕事」をしていた時にはできていなかった。運動する暇どころかものを考える時間、本を読むことすら新幹線の中(といっても池波正太郎だったが・・)でしか出来なかった。まして日々のチェロの練習(朝、出社前に!)、「ライヴ・イマジン」のプロデュースもやっていたわけだから、猶更のこと。最近は読書量も増え、地元の図書館を大いに活用。これだと積読なんてことにならないし悪くない。

もともとテレビはほとんど見なかったが、この1年はマスコミの大本営発表がそれに輪をかけてしまった。極東のガラパゴス、誰もが内を向き、臆病になってしまい目の前の保身に走る。国のトップがサラリーマン化し、今そこにある危機を正しく認知し、行動判断をできない不幸。一切の責任感もモラルのかけらもない。昨年某ピアノ発表会をお手伝いした時、舞台に上がる子供たちを見て素直にああなんて可愛いんだろうって心から思った。これが人としての最低の想いだろう。それすら危ういこの日本、一体どうしてくれるんだ!?ぶつぶつと想いを巡らしながら大川端、川面に吹く寒風に晒され今日もせっせと歩く。