喜寿庵 十景(街中編)

2020 APR 15 20:20:07 pm by 西 牟呂雄

先だって

として喜寿庵とそこからから歩いて行ける私設名所を作って遊んだが、車で廻れるところまで範囲を広げると、実際に観賞に耐えられる面白い街であることが分かって頂けるだろう、と十景を選んでみた。

1.名勝『猿橋』

喜寿庵からは遠いが車で30分もかからないところにある甲州街道の橋で、推古天皇の頃に渡来した百済の志羅呼(しらこ)が猿が繋がっているのに着想を得て架けた橋、という言い伝えがある。名前の由来だ。

下を流れる渓谷が30mと深いために橋桁が立てられず、両岸の岩盤に穴を開けて刎ね木(はねぎ)を斜めに差込み、四層に重ねて板を渡す独特の造り。

江戸時代の浮世絵師、歌川広重が大型錦絵「甲陽猿橋図」に描いた。

俗に『日本三奇橋』の一つといい、他に岩国の錦帯橋、三つ目は日光の神橋と、黒部川の

刎橋、木曽の棧、徳島のかずら橋などが称されている。

2.時代祭りの大名行列

江戸初期にここも大名秋元家がいた。その後川越に移封された際に参勤交代の用具を払い下げていったため、往時を偲んで農民が大名行列を秋祭りに仕立てたのが始まり、とされている。

奴の後には槍組・鉄砲組・騎馬武者と続く。その俊にお姫様役に選ばれた若い女性も行列に加わって華やか且つ可愛らしい。

夜半には八朔屋台が練り歩き、その他のアトラクションも年々趣向を凝らしたものになってきている。9月1日に学校も休んで執り行われている。

3.商家史料館

大正期に建てられた大手絹問屋さん。国道に面して奥行きもある大店の凝った造り。

このあたりは養蚕・撚糸・機織・染色と一貫生産で絹製品を卸せる一大産業集積地で、昔はこの手の家がもっと残っていた。私も小さい頃に染物で家中川が染まったのを見た記憶がある。

この家の主は東京への絹製品の卸しに加え、生糸そのものも台湾・朝鮮・満州に輸出していて、洋間の応接室や二階住居部分などは凝った造りになっていて無料の入館がもったいないくらいだ。二階の古い写真展示に、私から三代前の爺様がやっていた染色工場の写真があった。

4.復刻芭蕉庵

江戸の大火で焼け出された松尾芭蕉は、俳諧の弟子だった秋元藩国家老、高山麋塒を頼って半年ほどここに滞在した。その寓居を桃林軒と名付けていたものを地元有志が復刻させたお茶室。

瓦葺であるため往時の面影はないが、確かに芭蕉が滞在したシンボルとして市民が愛しんでいる。

滞在時に残した句とされるものがいくつかあり、市内に句碑が建てられているが、

勢いあり 氷り消えては 瀧津魚

馬ぼくぼく 吾を絵に見る 夏野かな

の二句は私の好むところだ。

芭蕉にちなんだ『月待ちの湯』という天然温泉もある。

5.火渡り

ご近所のお不動様と呼ばれているお寺は正式には龍石寺。

毎年火渡りが行われていて私も渡ったことがある。確かに熱くはなくて直ぐに済んでしまうが迫力は凄い。

渡れるように燃え落ちるまでは火炎が立ち上りまわりは凄い熱気だ。

山伏のような装束の行者様が破魔矢を放ち、破邪顕正の太刀で気合を掛けてから最初に渡る。

渡るときは結構恐くて、中には立ち往生してしまう女性もいたりする。黒々とした燃えていない所を踏めばそう熱さは感じないでできる。

6.お茶壺道中

元勝山城は廃城になったあとにお茶壺蔵が置かれた。宇治の最高級のお茶を納め夏を過ぎてから江戸まで運ぶのがお茶壺道中で、街の産業展示会の時にアトラクションとして行われる。元禄時代まではこのルートだった。

実際のお茶壺道中は大変権威のある謂わば大名行列で、格式はその上とされた。従って行列が通り過ぎるまでは土下座しなければならず、子供は戸口の出入りが禁止された。これが『茶壷に終われてトッピンシャン』である。即ち戸をピシャッと閉めるわけだ。

十月に行われている。

7.宝鉱山跡

明治の初めに銅鉱石が採掘され、昭和になってからは鉄鉱石の鉱山として三菱が経営していた。昭和45年に閉山。

一時は精錬もやっていたり、索道で笹子駅まで鉱石を運搬していた。古い写真を見るとスキーのリフトのような物だった。

笹子駅は嘗てのスイッチ・バックの跡が見られる。

このエリアも病院・学校・映画館と賑わっていたそうだが、つわもの共の夢の跡状態。

ここを起点にしたハイキング・コースがあって、三つ峠へ行くルートは結構本格的な登山道。

8、旧尾県小学校

明治11年に建てられた小学校。廃校後に民俗資料館にしたもの。バルコニー付きの可愛らしい造りで楽しそうな学校だったろう。

山梨県令藤村紫朗の肝いりで洋風の木造建築が盛んに建てられた。その建築様式は藤村式と称されて、県内に幾つか残っている文化財の一つ。

複式学級で3クラス、他に裁縫室なんかがあり、当時の教科書とか貴重な展示がある。

特筆すべきは昭和5~6年に東武鉄道グループの総帥だった根津嘉一郎が郷土のために200台のピアノを寄贈した一台が倉庫で発見され、調律師の斎藤信哉さんが外見をそのままに直して展示してある。ちゃんと音もでて、毎年秋にコンサートが開かれている。

9、市民第九合唱

毎年行われる年末の風物詩。

指揮とソリストにプロを招き、演奏と合唱は市民が参加してやっている。

大学生や市民の老若男女が10月くらいから練習を始めていくのだが、学生以外は常連の人も多くその手作り感は素晴らしい。

少し離れた町の合唱団の参加しているそうだ。

このホールには定期的に演奏するオヤジ・バンドやグループの発表会もあって、結構充実している。

10.石船神社

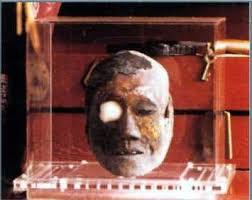

年に一度、大塔宮護良親王の首級と伝わる頭蓋骨が金庫から出されて公開される。

父親である魔人後醍醐天皇に裏切られて鎌倉に幽閉されていた親王は、北条高時の一子北条時行が暴れまわったドサクサに暗殺される。その首を愛妾雛鶴姫が持って山越えをしようとしてこの地で亡くなったという伝説があり、近くに姫を祭る雛鶴神社もある。その時に抱いていた親王の首級だというのだが、怪しすぎる。

ミイラ首は人間の頭骨に寄せ木細工で肉付けして顔の形に復元。その上へうるしを塗って復顔したものだそうだ。

但し、表に出てくるのは一年に一度だけです。

いかがでした。日帰りできますので一度訪ねてみては。

「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ

をクリックして下さい。」

Categories:和の心 喜寿庵