ハイドン 交響曲第92番ト長調「オックスフォード」

2016 OCT 31 12:12:13 pm by 東 賢太郎

落ち込んだ時、疲れた時、気が病んだ時、精神の毒消しにしているのがハイドンだ。いま心ゆくまでハイドンを楽しんでいる。ブラームスはそういう自分と一緒に嘆いて包みこんでもくれるが、ハイドンは常に聴き手と向き合い、いわば対峙している。癒し系とは遠いのだが、充足感が得られるよう名匠の奥の手が使われていてけっして期待外れに終わることがない。

落ち込んだ時、疲れた時、気が病んだ時、精神の毒消しにしているのがハイドンだ。いま心ゆくまでハイドンを楽しんでいる。ブラームスはそういう自分と一緒に嘆いて包みこんでもくれるが、ハイドンは常に聴き手と向き合い、いわば対峙している。癒し系とは遠いのだが、充足感が得られるよう名匠の奥の手が使われていてけっして期待外れに終わることがない。

ハイドンの時代、作曲家は教会や舞台でのパフォーマーでもあった。奏者と聴衆という一対一の対立関係が緊張感を生み、そこから解放されて大団円を迎える過程にはユーモアも笑いもあり得た。「名曲」をうやうやしくいただく現代のコンサートホールでは考えられないものだ。交響曲「(俗称)びっくり」のようなものはそうでなくては生まれなかったろう。

モーツァルトは交響曲第31番の作曲に当たって、意図的にご当地パリの聴衆好みのパッセージを第1楽章に入れておき、その箇所に至ると首尾よく喝采がわきおこった(もちろん演奏中だ)ことを父への手紙で自慢している。このような舞台と客席の丁々発止の関係は、日本ならさしずめお笑い芸人が「笑いを取る」というものに近かったと考えられないこともない。

ではハイドンの仕掛けた「お笑いネタ」はどんなものかというとずいぶんレベルが高いものもあってびっくりする。ただ、相手は居眠りをたたき起こさねばならぬ普通の人々ばかりではなく、耳の肥えた音楽好きや同業者でもあったことはモーツァルトがやはり上記の手紙で明らかにしていることだ。

交響曲第92番の俗称は「オックスフォード」である。ハイドンはオックスフォード大学から名誉博士号を授与された折に92番を指揮したと伝わるが、この曲の作曲はそれ以前でありパリ交響曲を依嘱したドーニ伯爵に献呈しているのであって、授与式のために書いた曲ではない。作曲動機に関係のない俗称はミスリーディングだ。

この曲のシンプルなスコアにこめられたハイドンの「お笑いネタ」、そのインテリジェンスはびっくりを超えて驚嘆だ。

まず第1楽章には美しい序奏がある。晴朗な青空のような主調G(ト長調)で始まり精妙な対位法によるうつろいを見せつつドミナントのDに至るが、そこからE♭に寄り道すると空ににわかに暗雲がかかってくる。さて、いつ半音下がってDに戻るかと思いきや序奏部はE♭7でそのまま終わってしまい、アレグロ・スピリトーソの主部がなんとDで始まるのだ。普通、こうしてアレグロになるとパッと空が晴れるが(モーツァルトのハイドンセットの「不協和音」がその神がかり的に見事な例だ)、ここでは和声感は浮遊したまんまであり、どうも変だ。なんかだまされてるぞ・・・。

この「序奏のトリック」はベートーベンが第1交響曲でいきなり主調の7の和音をぶつけるという形でやっていて、どの書物にも彼の独創性の証しみたいに語られているが、なんのことはない、ハイドンがすでにやっている。聴き手はE♭にうじうじと長らくいてDを待ち望む。だんだんそれがナポリ6度(後にホ短調となりC→Bが出てくる)に思えてきて、あれっDが主調かなという感じになる(わざとそこに迷い込ませるのだ)。そこで主部。ああやっぱりと思いきや本当の主調Gにぶっ飛ぶのだ。二重のトリックなのである。

この「ドミナント開始のトリック」はシューマンが第2交響曲でやっていて(シューマン交響曲第2番ハ長調 作品61参照)これはこれで緩徐楽章でのドカンなどより痛烈なパンチなのだが、このハイドンのお笑いネタの起爆力は昔も今も、耳の肥えた人しかわからない性質のものであることは認めざるを得ない。ではなぜこんな小難しい話をするかというと、ハイドンの音楽の卓越した魅力を文字にするとどうしてもこういう部分に至らないといけない。それを避けて彼の音楽を語ること自体が上っ面のナンセンスであるほど、そうであるからだ。

それだけではない、その部分こそベートーベンがシューマンがブラームスが(彼らはプロだから当たり前のことではあるが)、自分の作品の中に先人の英知として継承していった結晶のようなものだと僕は感じるからだ。ソナタ形式がその例で(このぐらいはさすがに教科書にも載っているが)、それと同じことでハイドンを始祖としたDNAが子孫に伝わっている。それは神と同じく細部に宿っているのである。そして、ハイドンを深く知ることは子孫たちをより多面的に、構造的に深く理解するというご褒美まで手に入れることができるのである。

クラシック音楽にはそういう秘められたかくし味、醍醐味みたいな要素が厳然とあるにもかかわらず、学校では教えてくれない。だから我々は自力で「耳の肥えた人」になるしかない。それはトリュフやフォアグラ、いや大トロや鮒ずしでもいいが、食べ慣れないとうまいとまでは思えない食材のような種類のものであって、要は舌が肥えること、ものは経験ということに尽きる。僕は専門の音楽教育を受けていないが、グルメであるのに料理学校に通う必要はない。よい聴衆には誰でもなれるのであって、辛抱強くブログについてきていただければ必ず耳は肥える。

92番に戻る。第2楽章アダージョはモーツァルトのごとく優美で秀逸だ。僕はここにベートーベンの2番、9番の緩徐楽章の萌芽をありありと聴くが、温和な主部が突然に短調の中間部に至る(モーツァルトのP協20番も)シュトゥルム・ウント・ドラング風の展開は取り入れていない。さらに驚くのはコーダで、先のE♭→Dの仕掛けが再現しており(!)、ここの音世界はモーツァルトのピアノソナタ第12番 K.332の緩徐楽章のコーダ、不思議なf#がひっそりと置かれたあの幽玄な世界そのものだ。ハイドンがK.332を知らなかったとは思えない。

第3楽章メヌエットはABA形式でA、Bが2楽節の6部からなる。A後半でのハ短調、ヘ短調への何気ない転調は名人芸というしかない。Bはリズムの饗宴だ。これがスケルツォの元祖でなくて何だろうというほど。トリオの「強拍ずらしトリック」はユーモアだろうが、ずらしに凝りに凝ったベートーベン、ブラームスが見たら垂涎ものだったに違いない。いや、ハイドンは前者の先生であり、後者の親友はハイドンの研究家であって有名なハイドンの主題による変奏曲まで書いている。彼らが92番を知らなかったはずはないだろう。

第4楽章は無窮動風のプレスト。弦が快速でぶっ飛ばす裏でぶかぶかやるホルンとファゴットは笑いを誘ったことだろう。82番のめんどり主題を思わせる第2主題までは陽気なだけな音楽と思わせるが展開部が凄い。休符で音楽がはたと停止する。再開して始まるヴァイオリンの半音階低下!和声感がなくなり、弦のユニゾンでの熾烈な主張にいたるまでモーツァルトの40番の第4楽章、展開部の入りで12音が出てくる世界となる。第1楽章展開部(これも凄い)がジュピター終楽章のフーガを思わせるのと対になっている。そしてこの楽章の低弦はVcとCbが譜面を分けられ上へ下へと大忙しの活躍をする。これはベートーベンの8番につながる当時としては前衛的な書法だ。なんとも書くことに尽きない交響曲である。

ドーニ伯爵に献呈された3曲、90-92番の調性はハ長調、変ホ長調、ト長調だ。作曲は1789年で、92番を短調にすれば完全に合致するモーツァルトの三大交響曲が作曲された1年後と二人の関係は興味が尽きない。作曲技術として後世につながっていったのがハイドンのものであったのは、彼のロジカルで記号論的に因数分解できる音楽の構築法が、総体として形式論理として弁証法的に発展、進化し得る要素を内在させていたからである。

モーツァルトにそれがなかったわけではない。彼はハイドンセット作曲に必要な形式論理性に天与の感性をコンプライアントに保つのに苦心した痕跡があるように、まず霊感の人だった。そして、あの「魔笛」の前に形式論理などなんの意味があろう?という自問を我々は交響曲を聴きながらいつもくり返すのだ。霊感という部分において、ベートーベンもシューマンもブラームスも白旗をあげざるを得なかったから後世の誰にも伝わりようがなかったのである。

後世への遺伝の痕跡がクリアに見て取れるという意味で92番は注目すべき重要な曲である。これを聴くと、僕はモーツァルトを想い、真の天才はいつでも孤独なものだと思いを馳せることになる。

ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団

61年の録音。第1、4楽章の展開部におけるベートーベンに繋がる鋼のような対位法をセルほど見事に表現した演奏はない。セルは88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104,番を録音したが92番を選んだのはさすがだ。ベートーベンに遺伝していくハイドンのインテリジェンスとユーモアはこんなものだと一聴でわかる見事な演奏である。オーケストラの技術は文句なく世界トップの水準でもある。

61年の録音。第1、4楽章の展開部におけるベートーベンに繋がる鋼のような対位法をセルほど見事に表現した演奏はない。セルは88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104,番を録音したが92番を選んだのはさすがだ。ベートーベンに遺伝していくハイドンのインテリジェンスとユーモアはこんなものだと一聴でわかる見事な演奏である。オーケストラの技術は文句なく世界トップの水準でもある。

オットー・クレンペラー / ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

テンポは遅くハイドンが意図したものでもないだろうし、オーケストラも練習不足を思わせる部分がある。しかし、クレンペラーが強弱記号を完全順守しつつ えぐり出すスコアに隠された美質が次々と開陳される様は圧巻だ。譜面を読むとはこういうことかと得心する。表面だけ綺麗に整えた演奏をこのテンポで聞かされたら僕など1分もたないが、全曲耳を澄まして集中してしまう。そういう情報量を持った演奏だ。

テンポは遅くハイドンが意図したものでもないだろうし、オーケストラも練習不足を思わせる部分がある。しかし、クレンペラーが強弱記号を完全順守しつつ えぐり出すスコアに隠された美質が次々と開陳される様は圧巻だ。譜面を読むとはこういうことかと得心する。表面だけ綺麗に整えた演奏をこのテンポで聞かされたら僕など1分もたないが、全曲耳を澄まして集中してしまう。そういう情報量を持った演奏だ。

セルジュ・チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

第2楽章は彼岸を見るように遅く、中間部はさらに遅くなる。これはK.332を見越した表現ではないかと思いたくなる。チェリビダッケのハイドンはこれの他は103,104番しか知らないから、彼も92番に何かを見た人なのだ。第4楽章展開部の対位法の扱いもモーツァルト40番が響く。このディスクが40番と組みなのは彼の意図ではないだろうが、彼の音楽趣味としては合致していることに深い糸を見る。

第2楽章は彼岸を見るように遅く、中間部はさらに遅くなる。これはK.332を見越した表現ではないかと思いたくなる。チェリビダッケのハイドンはこれの他は103,104番しか知らないから、彼も92番に何かを見た人なのだ。第4楽章展開部の対位法の扱いもモーツァルト40番が響く。このディスクが40番と組みなのは彼の意図ではないだろうが、彼の音楽趣味としては合致していることに深い糸を見る。

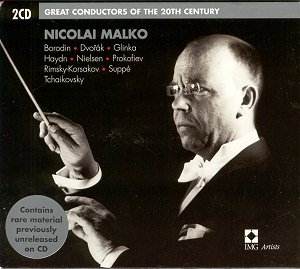

ニコライ・マルコ / デンマーク王立管弦楽団

右は「GREAT CONDUCTORS OF THE 20th CENTURY」だが廃盤だ。中古で見つけたら躊躇なくお買いになることをお薦めする。ボロディン2番、プロコフィエフ7番は掛け値なしの名演である。ハイドン92番はエネルギッシュな快演である。第4楽章の快速はまさに痛快なほどで、その裏にユーモアがあったことを明確にわからせてくれる。ニコライ・マルコ、ブラボーだ。

右は「GREAT CONDUCTORS OF THE 20th CENTURY」だが廃盤だ。中古で見つけたら躊躇なくお買いになることをお薦めする。ボロディン2番、プロコフィエフ7番は掛け値なしの名演である。ハイドン92番はエネルギッシュな快演である。第4楽章の快速はまさに痛快なほどで、その裏にユーモアがあったことを明確にわからせてくれる。ニコライ・マルコ、ブラボーだ。

アンドレ・プレヴィン / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

一つぐらいVPOが欲しいという方もいらっしゃるだろう。古くはシェルヘンからベーム、バーンスタインとあるが僕は断然プレヴィンだ。ここに書いた演奏会、会場の爆笑に続いたリラックスモードがハイドンにぴったりだった( クラシック徒然草-カラヤンとプレヴィン-)。プレヴィンは決してとんがったことをしない大人の音楽家でハイドンの気質にうってつけという感じがする。彼が92番を選んだのはまさか英国へのサービスではないだろうが、ユダヤ系ロシア人でベルリンに生まれ米国でジャズ、映画音楽で名を成した彼がクラシック演奏家として大成したのはロンドンだった。あながちまさかでもないかもしれないが、本人にお伺いしてみたいところだ。現代の聴衆がハイドン演奏に求める楽しみすべてを高い品格と微笑みをもって十全に聴かせてくれる。大人の演奏だ。

一つぐらいVPOが欲しいという方もいらっしゃるだろう。古くはシェルヘンからベーム、バーンスタインとあるが僕は断然プレヴィンだ。ここに書いた演奏会、会場の爆笑に続いたリラックスモードがハイドンにぴったりだった( クラシック徒然草-カラヤンとプレヴィン-)。プレヴィンは決してとんがったことをしない大人の音楽家でハイドンの気質にうってつけという感じがする。彼が92番を選んだのはまさか英国へのサービスではないだろうが、ユダヤ系ロシア人でベルリンに生まれ米国でジャズ、映画音楽で名を成した彼がクラシック演奏家として大成したのはロンドンだった。あながちまさかでもないかもしれないが、本人にお伺いしてみたいところだ。現代の聴衆がハイドン演奏に求める楽しみすべてを高い品格と微笑みをもって十全に聴かせてくれる。大人の演奏だ。

カレル・アンチェル / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

素晴らしいライブ(1970年1月21日)である。なんといっても上等なオケをアンチェルがチェコPOでもみせるきびきびした指揮で見事に統率しているのが極上である。両端楽章はオケを自由に開放している感もあるが第2楽章の弦の表情は入念だ。一般に我々がいだくハイドンの交響曲演奏のコンセプトに添っているが、この日のプログラム(この後にラフマニノフのパガニーニ変奏曲、フランクの交響曲)の前座という位置づけではなく、あえて重めの92番を選んだ強い主張が感じられる。

素晴らしいライブ(1970年1月21日)である。なんといっても上等なオケをアンチェルがチェコPOでもみせるきびきびした指揮で見事に統率しているのが極上である。両端楽章はオケを自由に開放している感もあるが第2楽章の弦の表情は入念だ。一般に我々がいだくハイドンの交響曲演奏のコンセプトに添っているが、この日のプログラム(この後にラフマニノフのパガニーニ変奏曲、フランクの交響曲)の前座という位置づけではなく、あえて重めの92番を選んだ強い主張が感じられる。

(補遺、2018年9月2日)

ディーン・ディクソン / プラハ交響楽団

youtubeで発見。驚くべき名演であり、本稿のトップにしたいが見つけた時系列で補遺に置く。指揮者Dean Dixon (1915-1976) は米国の黒人指揮者。音程の良さが半端でなく、両端楽章のリズムのはずみ、合いの手のトランペットの遊び心の抜群のセンスなど、ハイドンはこうでなくてはという愉悦感が満載であるが、温和なだけではない、終楽章の展開部の和声の嵐もすさまじい。これだけのクオリティの演奏ができる指揮者が現存するだろうか?ディーン・ディクソン恐るべしだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ハイドン