1989年は世界史の分水嶺である

2023 APR 7 23:23:58 pm by 東 賢太郎

1987

オイゲン・ヨッフム、 モニク・アース、 ジャクリーヌ・デュ・プレ、 ヤッシャ・ハイフェッツ

1988

エフゲニー・ムラヴィンスキー、 ヘンリク・シェリング

1989 (平成元年、「ベルリンの壁」崩壊、日経平均が史上最高値)

ヘルベルト・フォン・カラヤン、ヴラディーミル・ホロヴィッツ

1990 (東西ドイツ統一、湾岸危機)

レナード・バーンスタイン、 アーロン・コープランド、

1991 (ソビエト連邦崩壊)

ルドルフ・ゼルキン、 ヴィルヘルム・ケンプ、 ジノ・フランチェスカッティ

1992

オリヴィエ・メシアン、 ジョン・ケージ、 ナタン・ミルシテイン、 ニキタ・マガロフ

以上が著名クラシック音楽関係者の没年である。名演奏家が消え、1989年を極点として時代は転換していったように思える。

同年には昭和天皇、手塚治虫、松下幸之助、 美空ひばり、チビも逝去している(注・チビは高校時代からお世話になった猫)。世界史もこの年に「ベルリンの壁」崩壊という分水嶺を迎え、東西ドイツ統一、湾岸危機、ソビエト連邦崩壊へと雪崩をうつように急展開を遂げた。

そこから三分の一世紀。株式時価総額が米国のそれを一瞬上回ったがそれっきりだった日本国も、売り上げトップのカラヤン、バーンスタイン、ホロヴィッツを一気に失って救世主が出なかったクラシック産業界も暗黒時代を迎えている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ウィリアム・シューマン 交響曲第8番 (1962)

2022 FEB 15 17:17:24 pm by 東 賢太郎

この曲を愛好している方がおられたら友達になりたい。ウィリアム・シューマン(1910-92、以下WS)は米国を代表するシンフォニスト(10曲書いたが1、2番は撤回したので3-10番の8曲)のひとりである。3、5番が著名だが、あまり知られていない8番をここで紹介したい。

WSはニューヨーク生まれのユダヤ系である。改革派シナゴーグで初等教育を受け、ヴァイオリンとバンジョーを習ったが、根っからの野球少年だった。高校ではバンドを作ってコントラバスを弾き、地元の結婚式やユダヤ教成人式で演奏した。ニューヨーク大学商学部に入り、広告代理店でバイトをしている。そこでも趣味でポップ調の歌を書いていた。彼の音楽がこのキャリアから生まれたとは想像し難いが、そうなるきっかけは20才の時にカーネギーホールできいたトスカニーニの指揮するニューヨーク・フィルハーモニーの演奏会だった。衝撃を受けた彼は、「翌日に作曲家になる決心を固めた」と述懐している。そこで大学は退学して23才で作曲家ロイ・ハリス(1898-1979)に弟子入りし、25才でコロンビア大学の音楽教育学士号を得る。ハリスの紹介でクーセヴィツキーに会い33才で彼の妻の追悼に3番を書いたことが登竜門になったが、著名にしたのは新聞社オーナーで富豪のユダヤ系ハンガリー人、ジョーゼフ・ピューリツァーの遺志で1943年に設けられた「ピューリッツァー音楽賞」の最初の受賞者に選ばれたことだ。その後1946年にジュリアード音楽学校校長に就任してジュリアード弦楽四重奏団を創設。1961年にリンカーン・センターの音楽監督となり米国の音楽教育界の重鎮の道を歩む。

米国の作曲家のキャリアは実に面白い。パイオニアであるチャールズ・アイヴズ(1874-1954)はシェーンベルクと同い年である。陸軍バンドのリーダーの父に音楽を仕込まれたが高校では野球部のエースで主将であり、エール大学では花形フットボール選手で監督が「あいつが音楽をやめてくれればトッププレーヤーになる」と惜しんだ。アメリカの学校カースト最高峰のジョックを地で行くが、同時に作曲ができ、アイビーリーグ・コミッティーのチェアマンも務めた「三刀流」の超エリートでさぞ女性にモテたに違いない。保険会社に就職したが後に自社を起業して成功。著書「生命保険と相続税」は売れ、保険業界で名を成したため業界人は作曲もするのかと驚いた。こういう人は欧州にはいない。

時代が下って、ジョージ・ガーシュイン(1898-1937)はユダヤ系ロシア人で皮革工員の父、毛皮業の母の息子でブルックリン生まれだ。WSを教えたロイ・ハリスもオクラホマの田舎の農家の倅で、ピアノは母に習っただけでUCバークレーに入り作曲は独学。トラック運転手をして学費を稼ぎ「色彩交響曲」の英国人アーサー・ブリスに弟子入りして大成した。アーロン・コープランド(1900-90)はユダヤ系リトアニア移民でブルックリンの雑貨屋の息子だ。父がスコットランドで3年働いて家族の米国渡航費を稼いだほど貧しかったが15才でパデレフスキーの演奏会を聴いて作曲家を志した。

これらをアメリカン・ドリームと見るのは容易だが事はもっと複雑だ。貴族の嗜みを出自とするクラシック音楽が貴族のない国でどう居場所を作るかという背景があったからで、米国は日本とさして変わらぬクラシック後進国だったのである。その頃、作曲の才があれば渡欧して学ぶのが常だった。ガーシュインはパリでラヴェルに弟子入り志願して断られ、コープランド、ハリスはフランス留学してロシア貴族(キエフ大公)の末裔で20世紀最高の音楽教師ナディア・ブーランジェ(1887- 1979)に師事しているが、自身もそのひとりだったヴァージル・トムソンは「アメリカ合衆国の各都市には安物雑貨屋とブーランジェの弟子がごろごろしている」と皮肉った。

これらをアメリカン・ドリームと見るのは容易だが事はもっと複雑だ。貴族の嗜みを出自とするクラシック音楽が貴族のない国でどう居場所を作るかという背景があったからで、米国は日本とさして変わらぬクラシック後進国だったのである。その頃、作曲の才があれば渡欧して学ぶのが常だった。ガーシュインはパリでラヴェルに弟子入り志願して断られ、コープランド、ハリスはフランス留学してロシア貴族(キエフ大公)の末裔で20世紀最高の音楽教師ナディア・ブーランジェ(1887- 1979)に師事しているが、自身もそのひとりだったヴァージル・トムソンは「アメリカ合衆国の各都市には安物雑貨屋とブーランジェの弟子がごろごろしている」と皮肉った。

その事態を変えたのがアウグストゥス・ジュリアード(1836-1919)だ。彼はフランス(ブルゴーニュ)出身のユグノー教徒の息子で、両親が米国に逃げる船上で産まれた。繊維会社を立ち上げ成功し、銀行、鉄道、保険に投資して富を築き、メトロポリタン美術館のパトロンとなり同オペラハウスCEOを30年にわたり勤めた。篤志家だった彼の遺志で、死の翌年にその基金で設立されたのがジュリアード音楽院である。また、もうひとつのカーチス音楽院のほうも、女性雑誌(Ladies’ Home Journal、今もあり日本なら女性セブン、女性自身)を創刊したカーチス出版社のオーナーの娘が1924年にフィラデルフィアに設立した(母方はオランダからの移民だ)。このファミリーは現時点でも歴代米国富豪20位に入っているが、米国はかように成功者が寄付で社会貢献する文化が今もある。この2校の設立によって才能ある移民の子女を米国で教育し、米国で作曲・演奏をさせ、自国の歴史を紡いでいく基礎が形成されたのである。もとより自国の音楽であるジャズもこのシステムに取り入れたことは言うまでもない。

両校は日本なら東京芸術大学にあたるが、音楽好きの富豪が私財で作った学校であり、移民や貧困層の才能ある子に教育、奨学金を与えアメリカ音楽の発展に寄与してもらおうというものだ。例えば上記の「ピューリッツァー音楽賞」は作曲家に与えられるが『その曲はその年に米国人によって書かれ米国で初演されること』が厳格な条件である。「欧米で評価された」と喜ぶ我が国の音楽界の如き根無し草でないことがわかるだろう。つまり、米国の篤志家の行為を金持ちの道楽、節税とするのはまったく皮相な見解である。以上列挙した人たちはみな出自、国籍、宗教がばらばらだ。それを捨てて集まったアメリカ合衆国へのパトリオティズム(愛国心)がいかに強烈かということのアート界における例証なのであり、国家も税を免じて寄付を促進するということだ。フランス革命の精神に発し、何もせず何の能力もない貴族を消し去った民主国家に移住してきた市民の末端にまで浸透した建国精神を見る思いだ。そこに貧富の差などなく、あるのは才能への天真爛漫とさえいえる素直な敬意である。現代がディバイドに陥っているならアメリカの最大の美質であるそこが狂ってきているという根腐れが原因だ。社会主義など検討する暇があるならそれを検証すべきだろう。

一方、芸大の前身は1887年創立と米国より早いが、なにせ官立であり、国家的課題であった不平等条約解消への “箔つけ” として鹿鳴館で流せる類の洋楽の輸入をすることが目的だ。国威発揚で軍を増強し、軍艦を並べる精神と同根のものでアート本来の意義とは無縁のものである。芸大はその音楽学校(共学で女子多数)が東京美術学校(男子校)と1949年に統合してできた大学で、伝統的日本美術の保護を目的とした後者の敷地面積が大きかったのは当然だろう(西洋美術教育は後に加わった)。つまり日本からベートーベンを出そうとか庶民の人生を音楽で豊かにしようなどとは無縁のものであったが、僕も母方は軍人だからそれが国家戦略として合理的であったことに何ら異論はない。音楽を学ぶ人は「そういうものだ」という教養をもっていればいいのであって、その芸大から尾城杏奈のような才能が巣立つのを僕は喜びをもって見ている次第だ。

心の底から自国の音楽を育てたいと市民が推進したボトムアップの音楽教育。かたや西洋に遅れまじと国がトップダウンで与えたそれは今となると共産主義時代のソ連、東欧のオリンピックへの姿勢にダブる。それでも強ければいいではないかというアスリートの世界とアートは一律には語れない。音楽教育の内容にも水準にも彼我の差はなかろうが、それを享受する人間の行動はモチベーションが動かすのだ。小澤征爾というワールドクラスの異才は成城学園、桐朋音大と私学の畑からはじけ出たが、成城学園から官製大学へ行った僕はその差に敏感であると思う。母は福沢諭吉存命中の慶応ボーイの娘であり、二代飛んで家族もまた慶応のお世話になっていて、やっぱり官と民は一味違うという実感が肌感覚にある。教育というものはどっちでもできるが、その結果は個人にも国家にとっても極めて重要だ。それは今後の僕の関心事になろう。

WSに話を戻そう。彼はジュリアードの校長時代に音楽理論、ソルフェージュ(聴音)を嫌ってカリキュラムから外し、彼独自の教育メソッドを導入した。音楽の実体の動的な性質を生徒に認識させることに主眼を置き、和声、音楽史、耳の訓練のやり方は個々の教師の解釈で決めるというものだったようだ(よくわからない)。教育の体系がないとして後任者が元に戻してしまったが、彼自身の音楽を聴くともったいなかったかなと思う反面、それなしで作曲できたのは不思議にも思う。彼が書いたのは和声音楽だ。美しいタテ(和声)とヨコ(リズム)の包括的な調和がある。そういう観点から作曲した人が他にいるかどうかは知らないが、それを教えようとしてそうなったとすると理論、ソルフェージュをやる普通の音大からはもう出現しない才能かもしれない。

彼はCBSの What’s My Line?というテレビ番組に出演した。1962年9月30日のことだ。そういえば子供の頃「私は誰でしょう」というクイズ番組の記憶があって、調べるとNHKラジオ第1放送で1949 – 1968年にやっていたようだ。名を伏せたゲストにパネラーが質問しながら誰かを当てる趣向だったがモデルはCBS番組だったのかもしれない。WSは音楽関係者だろうという所まで判明し「わかった!あなた、レナード・バーンスタインでしょ?」「いえ、彼の友達です」「じゃあルドルフ・ビング(メット総支配人)だ!」「いえ、彼の友達です」「おい、音楽界で彼の友達じゃない奴いるのか・・・」「でもメットで歌ったことはありますよね?」「時々そうしたいと願うのですが、お誘いがないもので」で当たった。その場で「彼の第8交響曲が来週(10月4日)にバーンスタイン指揮ニューヨーク・フィルハーモニーによって初演されます」と披露されたそうだ。

8番である。冒頭の妖しく美しい和声の質感からしてたまらない。まったく類のない神秘的で枯淡の味があるクオリアの感覚はぜひヘッドホンで味わっていただきたい。バーンスタインとNYPOのexecution!オーケストラ演奏の極致であり、もう凄いとしか書きようがない。アメリカ文化、恐るべしだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブリテン 歌劇「ピーター・グライムズ」- 4つの海の間奏曲 Op. 33a

2021 JUL 13 8:08:10 am by 東 賢太郎

宵っぱりなので朝は弱い。夜明けの光景はあんまりなじみがないが、印象に残っているものが二つある。

ひとつは島根県奥出雲。11月の朝、6時前に車で宿を出た。曲がりくねったでこぼこの山道を辿って丘陵を登る。外に出るときーんと澄み切った空気が鮮烈で、仲間と「いよいよだ」と雲海を見おろしながら迎えた日の出。古事記や日本書紀の神話が生まれた古代もこうだったのだろう。

こちらは網代の某旅館から見た相模灘の日の出。天気予報は雨だった11月の朝、運よく拝めた太陽が雲間をぬって現れてはすぐ隠れる。すると、みるみる洋上の光彩が変化し、遠く、まあるい別な光が落ちていた。やがて光は数条の筋に拡散して「天使の梯子」となる。見たことのない神秘の祭典だった。

日の出を描いた音楽というとラヴェルの「ダフニスとクロエ」の第3場「夜明け(Lever du jour)」、グローフェの「グランドキャニオン組曲」の第1曲 「日の出 (Sunrise)」が著名だが、奥出雲で僕の頭に流れたのはラヴェルだった。そして、網代では、自分でも意外だったがそのどちらでもない、ベンジャミン・ブリテンの歌劇ピーター・グライムズより組曲《4つの海の間奏曲》第1曲「夜明け」(Dawn)をまじまじとイメージしていた。この曲にこんなにふさわしい光景を目にしたのはそれが初めてである。

さきほど、なぜこの曲だったんだろうとネットでブリテンが長く住んでいた英国サフォーク州にある海沿いの街オールドバラの風景を検索してみた。そこで見つけたのが下の写真だ。歌劇「ピーター・グライムズ」は架空の漁村が舞台だが、この地の記憶から霊感を得たという説は有力のようだ。当時それを知っていたわけではないが、網代の日の出の光景が僕の中で同曲を呼び覚ましたとするとそう的外れな事件でもないように思う。景色を介して作曲家と通じ合った気分になるのは素敵な経験だ。欧州に住んで、それが生まれた土地との関係を意識し始めたのは実は「食」が先だった。フランス料理にもチェコ料理にもそれはある。食が大地のエキスを吸ってそうなるなら、音楽もそうだと思う。

第1曲「夜明け」(Dawn)はオペラでは第1幕の始めの方で、Vn、Flのユニゾンが無から生じたようにひっそりと立ち昇ってくる。このイ短調の旋律、もの悲しげだが何かを訴えるようでもあり、夢で聞いているローレライの歌のように生命の息吹を感じない冷たいものなのに耳にまとわりついて離れない。英語でお化けが出ることを haunted というが僕にはそんな感じがする。邪悪な意味ではない、精霊というか神性というか、何物かの歌がきっとブリテンに降ってきたのだろう。それがこちらにも響いてくる、そんなものだ。

そこに不意に立ち上がるCl, Hp, Vnのアルペジオ(下の楽譜の3小節目)には本当に驚かされる。 “生命の息吹” の闖入だ。ブリテンは h にあえてトリルをかけイ短調の調性感を安定させる。そこでヘ長調に7, 9, 11, 13度が載るこれ!クラリネットにハープを重ねる周到な音色設計。びっくりするのは感性というものなのだろうが、調性や音色への少々の耳の訓練は要るのかもしれない。だから何度もじっくり耳を澄ましてほしい。必ずわかる。僕も初めの頃はあっさり聞き流していたが、いまや聴くたびにぞくぞくする。音楽が秘める魔性の効果というなら、その一例として僕はこれを真っ先に挙げるだろう。

このアルペジオは何なのか?鳥の群れが舞い上がったのかもしれないし、魚群が水面をジャンプして水しぶきをあげたのかもしれないが、そういう現実的な風景ではなく、僕には一種抽象的な「何やら命あるもの」であるように感じられる。海には何億もの命が満ちていて、日の出とともにはじけるように蠢(うごめ)きだす。彼はそれを掴み取ってこの音に封じ込めた。作曲の神秘である。背景に銀色の波しぶきのようなシンバルが聞こえている。するとティンパニに乗って金管にイ長調のコラールが最弱音(ppp)で悠然と現れ、陽光が灰色の雲間に隠れて空を荘厳なオレンジに染めるのである。まことにシベリウス的な音響世界ではあるが、その展開たるや唯一無二のブリテンだ。こんな楽譜を書く。天才でなくて何であろう。

6年も英国に住んでいてブリテンに開眼しなかったのは痛恨だ。彼のオペラはいくらも聞けたが、聞かなかった。というのは、1940年に我が国は海外の作曲家に皇紀2600年奉祝曲の委嘱をしたが、ブリテンは『シンフォニア・ダ・レクイエム』を送ってきたという事実がある。若気の至りでこれに反感を持ってしまっていた。知ったのは大学4年の2度目の渡米で買ってきたコープランド「レッド・ポニー」のオデッセイ盤(アンドレ・プレヴィン指揮)のB面にそれがあって、解説を読んでいたからだ。戦後世代すらそうだったのだから、戦中派の音楽評論家がブリテンに冷淡だったとしても仕方ない。不愉快であり、曲もつまらないと思った。それ以来、ロンドンに居ながらもブリテンはおさらばになっていたのだからもったいないことだった。しまったと思い始めたのはほんの10年ほど前だ。

組曲《4つの海の間奏曲》はバーンスタインが最後の演奏会でプログラムに入れておりどこかで聞いた気がするが、そういう事情だったし覚えてもいない。彼はピーター・グライムズの米国初演を振っており思い入れがあるのだろうか、そういえばオペラにはどことなくキャンディードに受け継がれたものがあるように思うのは僕だけだろうか。

演奏だ。第1曲「夜明け」に僕は大いなるこだわりがある。上記のアルペジオ、「何やら命あるもの」だ。多くの演奏はクラリネットがいけない。楽譜通り鳴らすだけで、音色が裸で出たりレガートの粘着性が弱くてデリカシーがない。フォルテが強すぎて石ころみたいで「命」がない。楽譜をそのまま鳴らすというのがいかにだめな事か。この音は作曲家に降ってきた “天才の証し” なのである。いい加減に済ましてしまう指揮者はそれを感じ取っていないわけだ。アーティストとして二流であり、交通整理の技術者に過ぎないと判じざるを得ない。

素晴らしいのはエドゥアルト・ファン・ベイヌムがアムステルダム・コンセルトヘボウ管を振ったものだ。冒頭、Vnに重なるフルートの金色が見え隠れし、アルペジオのクラリネットはシンバルに至るまで控えめな音量と滑らかさで核心をつかんだ明滅を見せる。指揮者の品格だ。第2曲『日曜の朝』(Sunday Morning )の生気あふれる金管、色彩を振りまく木管の見事なこと。第3曲『月光』(Moonlight )の音程の良さは音楽性の高さのエキスとなり、第4曲『嵐』(Storm )は快速でACOの名技の真髄を見る。全曲に渡り音楽が、各パートが生き生きと脈動し、そこで音楽が生まれているかのようだ。現代にテクニックに優れたオーケストラはいくらもあるが、この有機性の前には無機的でしかない。ショルティ・CSOやムーティ・PHOの名技には何度も圧倒されたが、ACOというオケの醍醐味は無比であり、どちらが上かと問われれば迷うかた無しである。現代はインスタ映えならぬ録音映えのため、欧州の伝統を継ぐACOやDSKの音調、色調がアメリカ化して久しい。大衆人気のためカネのため。まったくもってばかげたこと、文化財の破壊である。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シュレーカー 舞踏音楽「皇女の誕生日」

2021 MAY 18 13:13:38 pm by 東 賢太郎

フランツ・シュレーカー(1878 – 1934)の「皇女の誕生日」(Der Geburtstag der Infantin)をご存じの方は多くはないだろう。舞踏(パントマイム)の付帯音楽で、難解な現代曲ではなくチャーミングな和声音楽でありわかりやすい。しかも文化史、音楽史においても非常に興味深い背景がある作品であり、ぜひ広く知られてほしい。シュレーカーはイーゴル・ストラヴィンスキー(1882 – 1971)の同時代人である。出世作になった同曲の初演は1908年6月27日だ。この年はやはり出世作だった「火の鳥」の2年前、ドビッシーでいうなら「子供の領分」発表の年だ。シュレーカーは1900年ウイーン音楽院を卒業してまず合唱団の指揮者となりシェーンベルクの「グレの歌」の初演者にもなった。それだけで運も実力もあったことが覗えるが、彼はそこで満足せず、作曲家として独り立ちを志していた。しかしウィーンという激戦区はそう甘くはない。自作の演奏機会はほとんど与えられず、作曲にとりかかったオペラ《はるかなる響き(Der ferne Klang)》も中々完成に至らなかった。そこに画家グスタフ・クリムトのサークルが主催した総合芸術展(Kunstschau Wien 1908)の杮落とし演目として、同曲の作曲委嘱が来たのは僥倖だった。彼は「持ってる男」だったのであり、自身も人生の分岐点だったと後に述懐している。それもそのはず、Kunstschau Wien 1908はフランツ・ヨーゼフ1世の治世60周年の国家的な記念式典で、クリムトもあの有名な「接吻」をそこで発表したイベントだったからだ。

「皇女の誕生日」はパントマイム(無言劇)である。その原本はイギリスの作家オスカー・ワイルド(1854-1900)がこの絵画から着想した童話であった。

どなたもご覧になったことがあるだろう、ベラスケスの代表作「ラス・メニーナス」(Las Meninas、女官たち)である。「女官たち」というタイトルからしてお付きの女官、侍女、目付役、2人のこびとと1匹の犬が主題、主役なのだ。なぜかということをこれから述べるが、それは本稿の主題、主役でもある。そして、それを見抜いて後世に告げたベラスケスの慧眼と勇気に心からの敬意を表する僕の気持でもある。

マドリッドのプラド美術館でこの巨大な絵の前に立った時のことを覚えている。まことに不思議な絵だ。主役たちは画家目線の絵であるかのように位置取りをしてポーズをとって描かれている。この5人だけなら普通の絵だ。ところがよく見ると画家は鑑賞者に正対してこちらを眺めており、さらに奥には壁に掛かっている鏡があって、鑑賞者自身が映るはずの位置にあるのにフェリペ4世とマリアナ王妃が映っている。心理的シュルレアリズムとでも呼びたい幻視感覚にとらわれる傑作と思う。原寸大(約2×3m)でのそのインパクトはリアルだ。モナリザの実物をみたほうがいいですよという気はないが、これはその価値がある。光を浴びる前列の主役たちが本来の絵であり、画家と喪服の王女と目付け役が光の当たらない中列に意味ありげにたたずみ、謎めいた後列にまた採光があるという3層構造になっているわけだが、ストーリー性を感じさせる。非常にわけアリの、何か、言ってはいけないことを伝えたげな絵なのである。

皇女は中央で着飾るフェリペ4世の5才の娘、マルガリータ王女(1651 – 1673)である。右側には2人のこびとと犬がいる。犬を踏んでいるのは階級の象徴だろう。この描写にある、いわばあっけらかんとした残酷さは絶対王政のパラダイムの範疇として我々は理解、看過しているわけで、モーツァルトの歌劇に出てくる黒人、ムーア人の扱いもまたしかりである。それをBLM(ブラック・ライブズ・マター)が標的にしないのは、近代に至る禊(みそぎ)としてフランス革命があって、そこで貴族、宗教権力の横暴は殲滅され、自由、平等、博愛の時代になった、だからそれは差別なる概念が存在しない昔の話で今や文化の一部なのだという世界共通の認識が底流にあるからだろう。

ほんとうにそうだろうか。革命から200年たった現代になってもさような人間の卑しさというものは些かも消えておらず、陰湿な差別やいじめが横行しているではないか。そのことは中間地点だった100年前のオスカー・ワイルドの時代においてももちろん同じであって、彼の次男は父親の伝記の中で「この絵の小王女の顔の意地の悪い冷たい表情に、父は鋭い衝撃を受けた」と書き記している。フランス革命は絶対王政こそ打倒したが、ここが重要だが、打倒した側の人間まで含めて、人間の心の闇にまで光を照らして浄化することはできなかったし、永遠にできないのかもしれない。それに気づいたことで、ワイルドは童話として「皇女の誕生日」を書いたと僕は理解している。

小王女の顔に意地の悪い冷たさを見て取る作家の感性はナイフのように鋭利だ。顔は雄弁だ。思い出すことがある。名古屋出入国在留管理局の施設で収容中に体調を崩し、医師の指摘があったのに点滴も打ってもらえず放置されて亡くなったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの写真を見て、なぜかはまったくわからないが、この人は本当にやさしい人にちがいないと感じた。そういうことは滅多にない。入管法改正の是非とは全く違う、法の執行と管理の問題であり人道上の問題で、なぜこの人が命を落とさなければならなかったかを法律が弁明することはない。公表されなければ承知しようがないが、人道的にアウシュヴィッツ並みだろうと怒りを覚えるしかない。これこそがフランス革命でも何ら変わらなかった人間の本質であり、この事件こそが僕にこのブログを書かせている。

ベラスケスの小王女の顔は僕も好かない。美醜のことではない。5才にして人として勘違いした萌芽がすでにあるからだ。銀のスプーンをくわえてこうなったなら被害者だという寛大な見方もあろうが、そうした勘違いが130余年塵と積もると、加害者であろうが被害者であろうが有無を言わさずコンコルド広場に首がころがってしまう。王室にとってもお姫様にとっても、勘違いの放置は得策ではなかった。それが歴史であり、歴史は人間の本質の鏡である。斬首した方に絶対の正義があったかというとそう言いきれないものも相当あるが、理屈に関わらずやってしまうのが人間という生き物ということだ。勘違いには勘違いが、残酷には残酷が口をあけて待ちかまえている。小王女マルガリータはその後15才でオーストリア・ハプスブルク家のレオポルト1世と結婚し、ウィーンに輿入れする。同様の駒だったマリー・アントワネットが刑死するのはその123年後だ。

以上を踏まえたうえでお読みいただきたいが、ワイルドの童話「皇女の誕生日」の粗筋はこういうものだ。

せむしのこびとが野原で遊んでいると、スペイン王家の廷臣たちに捕われ、王女の12歳の誕生日のプレゼントとして、おもちゃ代わりにスペイン宮廷に連れて行かれる。こびとは姫君にきれいな衣裳を着せられ、得意になって踊って見せるが、森の中で育ったこびとは鏡を見たことがなく、かなしいかな、周りが自分の不恰好さを嗤っていることに気付かない。そのうち自分が姫君に愛されているとすら信じ込む始末である。だが姫君の姿を捜して王宮に迷い込むうち、初めて鏡というもの見る。そしてそれが自分の醜い姿を映し出しているという現実を悟るや、そのまま心臓発作で悶死してしまう。それを見て王女はこう吐き捨てる。「これからさき、あたしのところへ遊びにくるものは、心臓のないものにしてね」。

「鏡」が「ラス・メニーナス」との重要な接点になっていることにお気づきだろう。こびとが見た己の姿は、絵の前に立った鑑賞者の目に映ったフェリペ4世とマリアナ王妃の姿である。王女は何事もなかったかのように舞台を去る。こびとは単なる遊び道具だ。これがベラスケスの絵の前列の実相である。いたいけない皇女は「女官たち」に世話され支えられているが、それは憎悪や死と隣り合わせの薄っぺらな安全であり、後列の父親、母親の権威によって庇護されているにすぎない。その権威がなくなれば娘の運命など藻屑である。中列右に立つ王女マルセラ・デ・ウリョーアが喪服を着ていることがその暗示で、暗闇から画家はそれをナイフのように鋭利な眼で描いているという構図だ。立場の弱い人間を見下して軽蔑する人間は、そのことで自分の心も蝕ばまれていく。宮廷ではそのように育つしかなく、「心」が発達しない。つまり、ワイルドが絵に読み取ったのはこびとの悲劇を触媒として浮き彫りにされた皇女の悲劇であり、そのことは差別の概念すらなかった(こびとは犬よりは上だで万人が収まってしまった)17世紀の鑑賞者は理解できない。しかしベラスケスだけは見抜いており、いずれ理解するであろう後世の人間に向けて発信したのではないか。それは18世紀のフランスで革命となって的中し、19世紀のワイルドは気づいた。21世紀の我々のうちの何人がそれに気づくのだろう。

この童話につけられたシュレーカーの「皇女の誕生日」は、音楽、絵画、文学、ダンスが “真の意味で” 融合した一例である。1908年6月27日の初演の舞台装置とコスチュームはベラスケス風で、ダンサーは当世ウィーンで一世を風靡していたグレーテ・ヴィーゼンタール(Grete Wiesenthal、1885 – 1970)と姉のエルザである。グレーテはウィーン王立歌劇場のバレエ団に数年間在籍し、指揮者だったグスタフ・マーラーによってオーベールの歌劇「ポルティチの唖娘」の主役フェネッラ(聾啞の設定なのでバレリーナが演じる)に抜擢されるまで出世をしたが、心のこもらぬ旧習だらけのバレエ界に嫌気がさして飛び出してしまう。そこで自ら創案したのがウィーンっ子の心であるシューベルト、ベートーベン、ランナー、J・シュトラウスのワルツに「ソロ」で踊る新機軸だ。髪を括らず、波打つドレスを着て、野性味ある俊敏性、優美で妖艶なエクスタシーを盛り込んだ独自のダンスは「キャバレー・フリーダーマウス(こうもり)」で披露されると瞬く間にブレークした。そしてクリムトが気に入ったのだ。彼の趣味からも納得できる。その様はこのようであった(ベルタを加えた3姉妹)。

この写真、ジュリー・アンドリュースの「サウンド・オブ・ミュージック」みたいだ。グレーテのスタイルはベルリン、アメリカでも好評を得たが特に独墺のバレエに影響を与えたそうで、クラシックより大衆に近いミュージカルに現れているのかもしれない。舞台ばかりでなく野外でも演じたのは、聴衆との垣根を取り払い、音楽はもちろん周囲の自然にまで感応したダンスをグレーテが求めたからだ。そのエネルギッシュな斬新さは大衆のみならず作家フーゴ・フォン・ホフマンスタールの創作にも刺激を与え、その代表作「ナクソス島のアリアドネ」(1912)初演で創作ダンスを踊り(音楽は言うまでもなくR・シュトラウス)、翌年春にはディアギレフのロシアバレエ団と契約している。その年、1913年の5月29日に初演されたのが「春の祭典」だった。彼女が起用された形跡はないが、リブレットをホフマンスタールが書き、ニジンスキー、グレーテ・ヴィーゼンタール、そしてイダ・ルービンシュタイン(1885-1960、ラヴェルにボレロを委嘱)が踊る案が検討されたという。

「皇女の誕生日」を僕が初めて耳にしたのは大学時代、レコードは高価で見知らぬ作品に投資する余力は皆目なく、上野の図書館で近現代音楽を渉猟していた時だ。冒頭部「輪舞」のにぎにぎしさに即座に思い浮かべた音楽はペトルーシュカだった。「皇女」にもパペットが出てくるし、主人公が女にふられて死ぬストーリーもエコーを感じた。「皇女」はヴィーゼンタール姉妹がキャバレーで踊るワルツでなく、既述のように総合芸術展(Kunstschau Wien 1908)という公的な色彩の場で新曲を委嘱して踊るデビュー公演であり、同様のプランをパリでと画策してたディアギレフはここで彼女に目をつけたと思われる。スコアは翌年ウィーンのUniversal Editionから出版されたから、1910年の8月から主にスイスでペトルーシュカを作曲していたストラヴィンスキーがその脈絡で知っていても不思議ではない。思えば彼の3大バレエは「魔王カッチェイの死」、「ペトルーシュカの死」、「選ばれし生贄の乙女の死」と死が連鎖しており、皇女における「こびとの死」にもつながる。

「皇女の誕生日」はロマン主義の上品な残り香のある美しい歌、息つく間もなく七変化する万華鏡の如き和声(拡張された調性)、宝石箱をひっくり返したように七色に光り輝くオーケストレーションを特色とするまぎれもなく最高の資質の作曲家による最上質の音楽である。和声については14才年長のR・シュトラウスとの関係が興味深い。マーラー9番第3楽章に似た部分があり、シベリウス6番そっくりの弦楽合奏部分は心の奥深くまで浸透してくる(両曲とも作曲はあと)。古典音楽+バレエという演目が新作の音楽を求めていく流れは、ロシアバレエ団の演目がチャイコフスキー、R・コルサコフやショパン(レ・シルフィード)などからパリにたむろす若手作曲家の新作に移行していくのと同様で、それがハプスブルグ王朝のウィーンとブルボン王朝のパリでシンクロして起こり、パリではストラヴィンスキー、ラヴェル、ファリャが、そしてウィーンではシュレーカーが掲題作を書いたのである。

「彼は何かに憑りつかれたように市電のなかでも人混みをかきわけながらも創作に没頭し、曲が次々と出来上がるたびに姉妹を訪れては弾いて聴かせ、彼女らが即座にダンスで応答することでインスピレーションをもらい、わずか10日でスコアを仕上げてしまった」。これはエルザ・ヴィーゼンタールの夫君の述懐だが、音楽と舞踊の結婚がうまくいった一例だ。この作品を起点にシュレーカーはオペラで成功をおさめ、ドイツで「リヒャルト・シュトラウスに次ぐオペラ作曲家」という評判を手に入れることになる。「持っていた」彼がナチスにより「退廃音楽」の烙印を押されて存在を抹消されかけたのはユダヤ系だったからである。命は奪われなかったが、芸術家としてはアウシュビッツに送られた。あまりの馬鹿気た理不尽に言葉もない。しかし、王女様の斬首事件と同様、理屈に関わらず残酷なことをやってしまうのが人間という生き物なのだ。幸い彼の音楽は復権しており、価値のわかる聴き手にとって大切な存在になっている。しかし実演においても録音においても価値に見合う取り組みがされているわけではない。それはむしろ聴き手の問題なのだ。

シュレーカーの本領はオペラである。「はるかなる響き」Der ferne Klang)、「烙印を押された人々」Die Gezeichneten)が代表作で書くべきことはたくさんあるが、ご存じない方にとっては親しみやすい「皇女の誕生日」から入るのは大変おすすめだ。モーツァルトの交響曲ほどの長さで充足感を与えてくれる。オスカー・ワイルドのストーリーが示唆する暗さや陰湿さはあまりない。作曲が踊りのイメージとタイアップして進んだことをうかがわせる点で興味深いものの、舞踊音楽としては中途半端な印象だ。場面を追いながら聴くのも一興だが、30才の天才のデビュー作として楽しめばよいと思う。ちなみに、曲想という意味ではないが、僕がこれを聴きたくなるのは、アーロン・コープランドの「アパラチアの春」でもいいかなと思う時だ。

当面のところ最高の演奏はローター・ツァグロセク(Lothar Zagrosek)がライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団を指揮したものだ。あらゆるフレーズや転調に心が寄っていて血が通い、錯綜してきこえる部分が混濁せず細部に至るまでのニュアンスに神経が通っているのがわかる。裏でppで鳴るトランペットの品格高い明滅など、並みの指揮者と格が違う。

アルトゥール・グリューバー指揮ハンブルグ交響楽団のVOX盤は演奏も録音も良い。ドイツのローカルオケのいい味が出ており、葦笛のようなオーボエ・ソロの旨味など聞きもの。曲のエッセンスをつかんだプロフェッショナルな指揮と思う。

このトロント大学交響楽団の演奏を僕はとても楽しみ、3回もくり返し聴かせてもらった。これを演目に選んだ指揮者のロレンツォ・グッケンハイム氏の慧眼と曲への愛情に深く敬意を表し、それに応えて見事な演奏をしているオーケストラに心からブラヴォーを送りたい。収録は2019年11月とコロナ前であるが客席も拍手もまばらで心が痛む。人間の最高の叡智のやりとりが芸術であって、僕は真の芸術は絶対王政のもとで育ったと考えるし、いまなら共産主義の方が育つかもしれないと、けっこう真面目に考えている。本稿の趣旨に反するように聞こえるかもしれないが微妙な論点だ。反していないことをご理解いただければ書いた甲斐があるが、共産主義ではグレーテ・ヴィーゼンタールは出てこないだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ 交響曲第2番ニ短調作品40

2016 MAY 4 18:18:05 pm by 東 賢太郎

米国の鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの墓碑銘に「Here lies one who knew how to get around him men who were cleverer than himself.(自分より賢き者を近づける術知りたる者、ここに眠る。)」とあるそうだ。以前ここにバレエ・リュス(ロシアバレエ団)のセルゲイ・ディアギレフについて書いた( ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」)が、実業家としては彼は天賦の才ある成功者だったが、当初志した音楽家としてはカーネギーの言葉があてはまるのではないか。

ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。

ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。

「逆タマ」の財力で彼は巨匠指揮者アルトゥール・二キシュの博打の負けを払ってやって指揮を教わり、なんとベルリン・フィルを雇って(!)演奏会を指揮し(ラフマニノフの第2協奏曲のソリストは作曲者だった)、祖国へ帰って出版社を創ってオーナーとなりラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーの版権を得て楽譜を売った。

ロシア革命後は新政府を嫌って1920年に亡命し、パリで自身が主催する演奏会「コンセール・クーセヴィツキー」を立ち上げる。これは1929年まで続いたが、その間に初演されたれた曲がストラヴィンスキーの「管楽器のための交響曲」(1921)、ムソルグスキー「展覧会の絵」のラヴェル編曲版(1922)、オネゲル「パシフィック231」(1924)、プロコフィエフ交響曲第2番(1925)、コープランド「ピアノ協奏曲」(1927)であった。

クーセヴィツキーは1924年にボストン交響楽団(BSO)常任指揮者となる(パリには夏だけ行った)。バルトーク「管弦楽のための協奏曲」、ブリテン「ピーター・グライムズ」、コープランド交響曲第3番、メシアン「トゥーランガリラ交響曲」はクーセヴィツキー財団が委嘱して書かせ、BSOの50周年記念として委嘱したのはストラヴィンスキー詩編交響曲、オネゲル交響曲第1番、プロコフィエフ交響曲第4番、ルーセル交響曲第3番、ハンソン交響曲第2番だ。クーセヴィツキーはこれだけの名曲の「父親」である。

自分より賢き者を近づける術はカネだったのか?そうかもしれない。BSOの前任者ピエール・モントゥーも弟子のレナード・バーンスタインも、名曲の世界初演をしたり自分で名曲を書いたりはしたが他人に書かせることはなかったからだ。しかし、彼が財力にあかせて「管弦楽のための協奏曲」や「トゥーランガリラ交響曲」を書かせたといって批判する人はいない。

もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。

もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。

芸術はパトロンが必要だが、モチベーションも命だ。天から音符が降ってきて・・・などという神話はうそだ。それで曲を書いたと吐露した作曲家などいない。バッハもヘンデルもハイドンもモーツァルトもベートーベンも、みな現世的で人間くさい「何か」のために曲を書いたのだ。お勤め、命令、売名、就職活動、生活費、女などだ、そしてそこに何らかの形而上学的、精神的付加価値があったとするなら、ことさらにお追従の必要性が高い場合においては曲がさらに輝きを増したというぐらいのことはいえそうだ。

クーセヴィツキーはカネがあったが、その使い方がうまかった。BSOの50周年なる口実で名誉という18,19世紀にはなかったエサも撒くなど、作曲家のモチベーターとして天賦の営業センスがあったといえる。そういう天才は99%のケースではカネを作ることに浪費されるが、冒頭のカーネギーは寄付をしたりカーネギー・ホールを造るなど使うことにも意を尽くした1%側の人だった。そしてクーセヴィツキーは嫁と一緒にカネも得て、それを使うだけに天才を使った稀有の人になった。

しかしその彼にとっても、刺激してやるモチベーションが「リベンジ精神」というのは稀有のケースだったのではあるまいか。プロコフィエフは速筆でピアノの達人でもあり、ピアノなしでも頭の中で交響曲が書けたという点でモーツァルトを思わせる。どちらも後世に明確な後継者が残らない、技法に依存度の高くないような個性で音楽をさらさらと書いた。しかしこの第2交響曲は力瘤が入っている。異国の地で勝負に燃えた33才。モーツァルトがフィガロにこめた力瘤のようなオーラを僕は感じる。

攻撃的な響きに満ちた2番の初演はパリの聴衆の冷たい反応しか引き起こさなかった。暴動すらなく、専門家の評判も悪く、ほめたのはプーランクだけだった。ここがディアギレフとクーセヴィツキーのモノの差だったかもしれないが、曲がそこまで不出来ということはない。力瘤の仮面の下で非常に独創的な和声、リズム、対位法が予想外の展開をくり広げる。これが当たらなかったから、あの第3交響曲という2番の美質をさらに研ぎ澄ました名曲が生まれた。しかしその萌芽のほうだって、春の木々の新芽のように強い生命力があり、不可思議な響きの宝庫だ。

プロコフィエフはロシア革命のときに27才だった。アメリカに逃げようと思った。モスクワからシベリア鉄道で大陸を横断し、海を渡って敦賀港に上陸した。日本に来た最初の大作曲家はプロコフィエフだ。サンフランシスコへ渡航する船を待つ約2か月の間、日本各地を見物して着想した楽想が交響曲の2,3番、ピアノ協奏曲の3番に使われたとされる。2番は第2楽章の静かな主題がそれだ。クラリネットと弦のゆったりした波にのってオーボエが切々と歌う。シベリウスの6番の寂寞とした世界を思い浮かべるが、これが6回変奏されて不協和音を叩きつけ、最後に回帰するのが実に美しい。

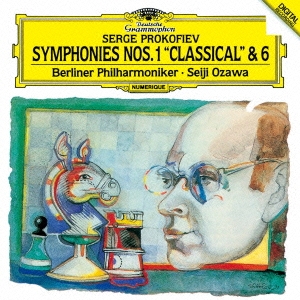

僕は3番の次に2番をよく聴く。秀才がワルになろうと暴走族のまねごとをしたみたいな部分がかえっていい答案だなあ秀才だなあと感嘆させてしまうあたりが面白い。第1楽章は全編がほぼそれだが、これでも喰らえとわざとぶつけた感じのする2度、9度の陰でぞくぞくするコード進行が耳をとらえて離さない。こんな音楽は他にない。これがたまらないのだ。小澤/ベルリンPOだと見事に浮き彫りになっている。何という格好よさ!!

これを何度聴いたことか、これはラテン的音楽ではないがこの小澤さんの演奏のクリアネスは凄い純度である。そのたびに僕は本質的にロマン派のテンペラメントではない、恋に恋するみたいな人間とは180°かけ離れていて、100km先まで透視できるヴィジョンを愛するラテン気質に親和性があるのかなと思う。小澤さんはロマン派もとてもうまいが、この2番の合い方は半端でなくラテン親和性をお持ちでないかと察する。

小澤征爾 / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。

この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。

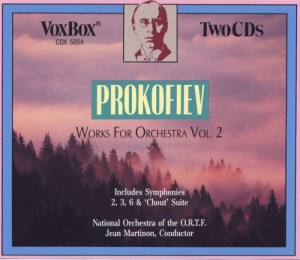

ジャン・マルティノン / フランス国立管弦楽団

これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。

これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー / モスクワ放送交響楽団

ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。

ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

コープランド バレエ音楽「アパラチアの春」

2014 MAY 14 0:00:09 am by 東 賢太郎

斉藤さん、「音楽のマクドナルド化」への貴重なコメント有難うございます。36年前、僕の愛読書であった「大学への数学」別冊をさしあげたのも忘れてましたが、この曲をお薦めしたのも忘却のかなたでした。ごめんなさい。

そうでしたね。たしかに僕は大学時代この曲にはまっていて、「パリのアメリカ人」と同じほどアメリカへ行っても聴いてました。青春の思い出の曲といってもいいです。今でも最高のアメリカ音楽といえばこれを筆頭にあげるかもしれません。これだけ旋律が覚えやすくて、素晴らしい和声展開があって、場面展開がはっきりして飽きさせず、しかも長すぎないなんて、クラシックになじみのない方でも3回ぐらい聴けば「いい曲だなあ」と思っていただける筆頭格じゃないかな。

アーロン・コープランド(1900-1990)は20世紀のアメリカを代表する作曲家です。ユダヤ系ロシア移民の息子でニューヨークはブルックリン生まれだからガーシュイン(1898-1937)と同じです。パリでナディア・ブーランジェの門下に入ったようですが、彼女はガーシュインの入門は断っています。ストラヴィンスキー、ラヴェルといい彼女といい、どうしてなんだろう。

この曲は舞踏家でモダンダンスの開拓者であるマーサ・グレアムの依頼で作られた13人編成の室内オーケストラのためのバレエで、ワシントンDCの国会図書館で1944年に初演され、舞台装置はイサオ・ノグチでした。後に8部からなる管弦楽編曲がなされ、僕はそっちに親しんでしまったので原曲はちょっと違和感があります。これが原曲のバレエ版で、音楽は管弦楽版になっていない部分を含んでいます(この曲が初めての方はこれは飛ばして、下のオケ版の方から聴いて下さい!)

このバレエを見るといかにも古き良き田舎くさいアメリカという風情ですね。バルトーク、コダーイが民謡を採譜して作曲した流儀で作った曲がこれですが、クラリネットがシェーカー派の「The Gift to Be Simple」という民謡風の主題を提示して変奏していく有名な第7部のように、根っから明るくて平明で素朴です。

第8部の最後のコーラスに入る前に弦が奏でる静かな和音の流れはいいですね。「パリのアメリカ人」でも楽譜でこういう部分を指摘しましたが、この神秘的な、それでも超自然的でなく人のぬくもりと抒情のある夜のしじまの空気。こういうものはアメリカ音楽以外で感じたことはありません。

これがその管弦楽版です。この曲、アメリカの学生やアマチュアオケが大好きと見えます。おらが国の曲だから当然ですね、僕がいた頃のペンシルヴァニア大学オケもこれを練習してました。一方これは金聖響がベルギーのオケ(フランドル交響楽団)を振ったものですがブリュージュのホールの響きも素晴らしく、いい演奏と思います。ここはいつか行ってみたいと思わせる音響であります。

どうです、最高にいい曲でしょう?

この曲のCDというと僕はウイリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団が好きなんですが、ネットを見る限り廃盤で手に入りそうもありません。バーンスタインは新旧2種類ありますが、どうもあまりピンときません。次点でいいと思うのはズビン・メータ / ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団ですが、まずは作曲者に敬意を表してこれをお聴きいただければと思います。

じぶんの

アーロン・コープランド / ボストン交響楽団

i-tuneで1200円で買えます。右のジャケット(NAXOS盤)が200円高いですがリマスターの音は一番良いように思います。自作自演盤はほかにもコロンビア交響楽団とがありますが、僕はこの管弦楽版が好きです。 第5曲のアンサンブルなどはもっと精緻な演奏がいくらもありますが、こういうもさもさしたところが田舎くさくてかえって好きです。やはりこれはシカゴ響やベルリン・フィルがバリバリ弾く曲ではありません。終曲の安らぎなんて究極の癒しですね。録音も名ホールの響きがうまく入ってます。

i-tuneで1200円で買えます。右のジャケット(NAXOS盤)が200円高いですがリマスターの音は一番良いように思います。自作自演盤はほかにもコロンビア交響楽団とがありますが、僕はこの管弦楽版が好きです。 第5曲のアンサンブルなどはもっと精緻な演奏がいくらもありますが、こういうもさもさしたところが田舎くさくてかえって好きです。やはりこれはシカゴ響やベルリン・フィルがバリバリ弾く曲ではありません。終曲の安らぎなんて究極の癒しですね。録音も名ホールの響きがうまく入ってます。

(補遺、11 June 17 )

ウイリアム・スタインバーグ / ピッツバーグ交響楽団

どこを探してもないので自分のLPを録音してyoutubeに載せました。というのもこのレコードを買ったのは大学3年のおわり、78年3月20日。この日にちは当時は東大の合格発表日で個人的な祝日であり、大学生活最後の1年へ向けて心中期するものがあった。そこで前年の西海岸旅行で世界観を一変した米国の音楽を買いに行き、その年の夏に再度アメリカへ行くことに決め、選んだのが東のバッファロー大学での1か月の語学コース参加だった。今度は東海岸へ行こうと思ったのは当然として、そこでアパラチアという地名がどことなく頭にあった、それがこの曲から来ていたのは間違いありません。

どこを探してもないので自分のLPを録音してyoutubeに載せました。というのもこのレコードを買ったのは大学3年のおわり、78年3月20日。この日にちは当時は東大の合格発表日で個人的な祝日であり、大学生活最後の1年へ向けて心中期するものがあった。そこで前年の西海岸旅行で世界観を一変した米国の音楽を買いに行き、その年の夏に再度アメリカへ行くことに決め、選んだのが東のバッファロー大学での1か月の語学コース参加だった。今度は東海岸へ行こうと思ったのは当然として、そこでアパラチアという地名がどことなく頭にあった、それがこの曲から来ていたのは間違いありません。

法律の勉強をすっぽかして2年連続で夏休みをまるまるアメリカへ飛んで行ってしまう。いま振り返るともったいないと思いますが常識にとらわれない性格は親譲りであり、子供のとき部屋中を電車の線路だらけにして隣の部屋まで盛大に進出しても叱らなかった母が育てたものです。その気合の入った渡米2回があったから何かが会社に通じて留学生となりウォートンスクールでMBAを取らせてもらったのだと思っています。すべてはこのレコードです。これを聴きこんで「アパラチアの春」が心に棲みついた。そしてそれが僕の人生を決めたのです。

このレコード、もうひとつ親しみがあって、オーケストラの音響なのです。調べると録音会場がピッツバーグの「陸海軍人国立軍事博物館&記念館ホール」(the Soldiers and Sailors Memorial Hall )である。ここはリンカーンのゲッティスバーグ演説が背後の壁面に刻まれた天井の高いオーディトリウムです(写真)。

このコープランドはここで1967年5月15, 17, 18日に収録された、スタインバーグ・ピッツバーグ響のコマンド・レーベルへの最後から2番目の録音である。そしてこのコンビが同レーベルにした初録音がブラームス交響曲第2番(1961年)であります(ブラームス交響曲第2番の聴き比べ(2) 参照)。この広大なスペースの空気振動を35mm磁気テープでとらえた当録音は6年の時を経てブラームスより数段の進化を遂げており、誠に素晴らしい。デジタル録音がどんなに微細な情報まで伝達しようと、音楽としてはこのアナログにかなわないのは不可思議としか言いようがないが事実なのです。

オーケストラの音響が僕らの脳に生み出す意識や音像は、いわば「ゲル状の流動的なもの」であるとイメージしています。それをデジタル要素に分解して再現できないのは、やはりデジタル的である「言葉」によって音楽を表現できないのと同じでしょう。言葉は詩や俳句によって初めてアナログになるのです。「LPレコードのほうがCDより音が良い」とは誰も証明できない、それでいて多くの人が感じて述べている感想ですが、非常に深い意味を持っています。僕はこの録音が特に好みであり、こういう音響を自宅で求めてオーディオルームの天井を高くしたり、壁をでこぼこの石造りにしたり、部屋の寸法を黄金分割にしたりするに至りました。その意味でも記念碑的なレコードです。

ウイリアム・スタインバーグ(1899-1978)は先日N響でスメタナ「わが祖国」を指揮したピンカスの父であり、イスラエル・フィルハーモニーの創立者であり、僕が1977年に死にかけたサンフランシスコ事件(米国放浪記(7) )の指揮者でした。ケルン出身のユダヤ系でアーベントロートに師事し、クレンペラーもトスカニーニも彼をアシスタントして採用しオーケストラのリハーサルをさせたというのは大変なことだ。スター性には欠けたのかボストン響のポストをラインスドルフに奪われて頂点には届かなかったがピッツバーグ響を一級の団体にしたし、なによりこうして残された録音のクオリティが彼の腕を証明してます。「アパラチアの春」も「ビリー・ザ・キッド」も今どきの潔癖な完璧さではなくまさに「ゲル状の流動的なもの」としてライブのような生き物の音楽をやっているのです。彼はビリーの組曲版の初演者(NBC響)でもあり、この音楽が生まれ出たころの空気を最高の音響で聴かせてくれる。こんな本物の録音が市場から消されてしまうのはどういうことなんだろう?

ユーモアのセンスがあったスタインバーグは「私はリンカーンのゲッティスバーグ演説を諳んじている歴史上唯一の指揮者です」とブラームス2番の録音後に語りましたが、「もしホールの響きが悪い場合はテンポは速くすべきです。早く帰るためにね」とも言っているので「陸海軍人国立軍事博物館&記念館ホール」のアコーステッィクは気に入っていたのではないでしょうか。お聴きください。

(こちらもどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。