僕の愛聴盤(6)フルトヴェングラーのブラームス1番

2024 JUL 23 22:22:29 pm by 東 賢太郎

数えるとブラームスの第1交響曲は棚に105種類ある。各5回は聴いており500時間で20日。ブラームスの交響曲4つで80日、つまり寝ずに飯も食わずにぶっ続けで3か月相当。同じぐらいハマった作曲家10人でトータル2.5年。15歳から真剣にきき始めたから実働54年、起きている時間が4分の3として少なくとも40年の6.25%をクラシックに充てた物証だ。1日1.5時間に当たる。高校時代、野球の部活が3時間、通学に往復3時間。勉強は本当に二の次だった。

そこまで洋物好きというのはもう嗜みや趣味ではない。何かある。魂は何度も輪廻してるらしいので、前世、地球のそっちの方角にいたことがあると信じている。実際に欧米に16年いて違和感なかったし、仕事も洋物、子供3人は日本生まれでない。日本が大好きなのは父母と家族が日本人だからである。他には音楽ならユーミンとHiFiセットだけ、あとは特定の和食と日本猫ぐらいだ。

クラシックで初めて魂を揺さぶられたのは?好んだのはブーレーズのレコードだが、それは音響の快楽でロックに近い。魂の奥底まで深く届いたのはブラームスの第1交響曲、フルトヴェングラーのレコードであった。1番を初めてきいたのは高2で買ったミュンシュ/パリ管だった。次いでカラヤン/ウィーン・フィルの話題の千円盤、ベイヌム/コンセルトヘボウ、ワルター/コロンビア響の順で、どれも名盤の誉れ高く選択は順当だったはずだが、いまいち心に響かなかった。

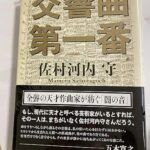

5枚目のフルトヴェングラー盤を買ったのは1976年6月2日だから大学2年だ。レコ芸が激賞していたからであり、これでだめならブラームスに縁がないという気持ちだった。

その現物がこれだ。

参りました。もう脳天をぶち抜かれたというか、そうだったのか、これがブラームス1番だったのかと世界観まで変わった。ここから1~4番の深みにはまっていきそのレコード、CDだけで400枚蒐集する羽目になってしまう。おまけの効果で、4曲がリトマス試験紙になって多くの指揮者の個性もわかるようになった。

フルトヴェングラーの音楽は造り物でない。彼が喜ばせたいのは自分で、自分にウソをつく者はない。だから何度振っても、ホールの事情やオーケストラという人間集団なりの成果の良し悪しはあるものの、基本は同じだ。では彼がブラームスの大家と思うかというと、2番、3番は全く駄目である。僕の魂には響かないというだけのことではあるが、こちらも造り物がない素の人間であり、その2曲ではそりが全然合わない。

そういうものを一概に「哲学」と呼べば哲学者に失礼だが他に言葉がない。フルトヴェングラーは作曲家として評価されたいと願っていた指揮もする哲学者である。その含意は一般に「真理を追究する人」であるが、宗教、科学にあらず真理が特定できない芸術というものにおいては、その究極は自分でしかない。自分の中に “客体化した真理” を見出し、それが大衆の役にも立つと信じて実証できる者だけが芸術家になれる。その場の効果を弄して大衆受けを追求する者はタキシードを着たピエロである。

野球が男の闘いであることを見た試合

2024 JUL 19 22:22:48 pm by 東 賢太郎

野球というのはスポーツであるが、いろんな人間ドラマがある。僕はガス欠気味のカープの打者がいい球をすんなり見逃したり悪球につられて凡フライだったりすると真面目に怒ってるし、キャッチャーのサインやコースがやばいと思った瞬間にホームランだったりするとこの馬鹿野郎と本気で怒鳴ってる。他人事なのだけど、ここぞは大事だ絶対勝てというのが体に染みついてる。だからパブロフの犬みたいに反射してしまうのだ。

先日7月17日、ハマスタでの横浜DeNA戦、相手は8連勝中のエース東であり、こっちは森下とはいえ左に激貧のカープ打線だからなんとなく分が悪そうだ。解説によると小園だけは東を8割も打っており(この日も2安打)、ならば他の奴は小園の爪の垢でも煎じて飲めと思うのだがやっぱり打てない。カープの貧打というのは伝統のお家芸で50年前から抗体ができてはいるが、丸、鈴木誠也、バティスタというOPS1.0の超絶クリーンアップ時代もあったからストレスがたまる。

0-0のまま投手戦で迎えた6回の表。9番会沢が三ゴロ、1番秋山が遊直であっさり二死。この軽いタッチが何とも頼りない。すると、そういわんばかりに森下が早々にベンチ前でキャッチボールを始めた。2,3番は矢野、上本。長打なしで点は入らんな。僕も思ったが彼も思ったんだろうね、3割打者だからね、野手といえど上から目線で見ていても失礼じゃない、結果ありきのプロだから。

その裏だ。森下の球がやや浮き始める。3安打され、二死満塁で渡会を迎えた。この新人、立派というか態度が微妙にでかい。開幕戦でホームランを打ってカープをなめてる感じでありどうもいけ好かない。森下もこの野郎、図に乗るんじゃねえぞと思ってるだろう。球速が上がる。高めストレートでファウルで粘られたが、最後はインローでなすすべなしの空振り三振にねじ伏せて格の差をみせつけた。いやあ痛快だ、森下君、狙ったね、男だね。

これは次なるドラマへの序章だった。チェンジで7回表だ。上本、小園のヒットとエラーで無死二三塁の大チャンス。ところが野間、菊池がタッチアップもできない外野フライであっさりツーアウト。がっくりだ。ここで開幕から欠場だった7番シャイナー君である。ちょっといい人すぎに見えるおとなし目の男だ。DeNAはコーチがマウンドに行く。8番は森下だ。代打の切り札・松山は左だ。であるのに東は敬遠せず勝負に出た。シャイナーはナメられたのである。森下の気迫の奪三振を一塁で見て気合も入っていただろう、二球目の高めストレートをバックスクリーン左に会心のホームランを叩きこんだ。

3-0でカープの完封勝ち。若者の皆さん、長い人生、こうやってここぞで負けちゃいけない時が誰でもある。そこで勝つかどうかはでかいですよ。

浄真寺の盂蘭盆会大法要で考えた日ユ同祖論

2024 JUL 15 10:10:09 am by 東 賢太郎

九品仏の浄真寺前にある歯科医で検診をしてもらった。昼前で天気も良い。帰り際にふらっと寺の参道に足が向いたが、こんなことは僕の場合めったにない。門のところに猫が何匹か住みついており、暑いのにどうしてるか気になったぐらいのものだが、せっかくだから本堂の阿弥陀様にお参りしようという気になった。この寺は奥沢城の跡地に1678年に創建され、東京の寺社としては異例の広さで敷地面積は12万㎡(約350m四方換算)ある。黒柳徹子さんが子供の頃に遊んだ池はこの北側だったと思うが、もう影も形もない。奥沢城だったころ、我が家に近い古墳に建っている源氏ゆかりの宇佐神社あたりから田園調布双葉学園まで多摩川の流れが来ていて、坂下で武器を荷揚げして馬で城まで運んだという。神社下の寺は1316年あたりに創建でけっこう古く、そこの僧侶の寮があったことから寮の坂と呼ばれている。この辺を歩いてるとずいぶん浮世離れしていて東京という感じがしない。だから都知事選も実感はなく、あまり関係ないから誰が知事だろうがいい。あるのは田舎もんが東京をいじるなという三代江戸っ子の郷土愛と性格からくる好き嫌いで、「あいつは駄目」だけだ。

浄真寺は名刹であり正月は人でごったがえすが、この日は様変わりの静けさである。なかなかいいものだ。それほど暑気もなく緑豊かで空気はうまく、九品の阿弥陀如来に手を合わせてから薄暗い本堂の裏手まで入ってみた。日々ビジネスでざわついた心が根をはったように落ち着いてくる。天然記念物に指定されている古木の大銀杏から足元の草花まで目をやりながら境内をゆったり歩く。亀より遅いこんな歩みは平素することがなく、見るものすべてを鮮やかにする。

浄真寺は名刹であり正月は人でごったがえすが、この日は様変わりの静けさである。なかなかいいものだ。それほど暑気もなく緑豊かで空気はうまく、九品の阿弥陀如来に手を合わせてから薄暗い本堂の裏手まで入ってみた。日々ビジネスでざわついた心が根をはったように落ち着いてくる。天然記念物に指定されている古木の大銀杏から足元の草花まで目をやりながら境内をゆったり歩く。亀より遅いこんな歩みは平素することがなく、見るものすべてを鮮やかにする。

さて帰ろうかと駅に向かう、すると、”うら盆法要” なるものが始まるというアナウンスが境内中に響いて思わず足を止めた。うら盆は先祖の霊を祭るいわゆるお盆であり、原語はサンスクリット語のウッランバナだと説明されていた。こうした外国語の音写は日本文化の遺跡のようなもので大変に興味がある。それもウッランバナは「逆さ吊り」の意味と言っているのが聞こえる。これは看過できない。そういえばここは「おめんかぶり」という念仏行者が浄土・穢土の間にかかる橋を渡る厳かな行事があって、4年ごとにやるらしい。もう何年もまえに観たのだが、8月という真夏の盛りで暑いわ蚊に食われるわで往生もした。それゆえだろうか、気候変動もありという理由で2017年からは5月5日になっており、今年それがあったようだ。仏事にはいたって疎い。法要はどんなものか、とにかく行ってみようと本堂にひき返すことにした。

ほの暗い本堂の中はいくらかひんやりしている。この雰囲気、どこかで味わったなと記憶をめぐらす。そう、タイだ。バンコックのワット・プラケオで薄暗い寺院の中に入るとこんな感じだった。インドからの仏教伝来の道筋が五感を通じて体内でつながった気がする。阿弥陀如来像の前で椅子に腰かける。お顔をしげしげと見上げるとずいぶん大きいものだ。やがてお坊様が現れる。ひとしきり先祖供養の説話があり、いよいよ読経にはいる。まず一人の僧が笙(しょう)を吹く。二度、四度の和声にあれっと思った。雅楽と縁があるのか神仏習合なのか、仏堂で聴く音色は異なるものだ。いよいよお経がソロで始まる。やがてバックの僧侶が唱和すると6人の良く通るユニゾンとなり、時折、分唱となり、天井の高い本堂に響き渡るアコースティックが申し分ない。南無阿弥陀仏を我々4,50人ほどの会衆が10回唱和する場面が3度あり、その末尾は旋律となりa, b♭, d, e♭, fの旋法に聞こえた。終盤は3種の鉦(かね)、大型の木魚が打ち鳴らされリズミックになって加速し、木の葉に見立てた無数のお札が会衆の頭上にひらひらと放たれる。終了すると会衆は並んで焼香を許され、集め置かれた木の葉を頂いて退出となる。約30分の立派なコンサートであった。

ふと予備校の古文の教師が教材を読み解く背景として語った話を思い出した。平安時代、僧が大挙する朝廷の仏事は女房衆がわくわくして心待ちにする一大イベントであり、クライマックスの読経はコーラスアンサンブル、なかでも若いイケメンで声の良い僧侶には今ならキャーという感じで人気殺到だったそうな。女の園で鬱々とする日々。色恋は貴族限りで相手次第。なるほどさもありなんだ。清少納言も紫式部も、才に長け教養あるインテリの女房たちは出世競争には明け暮れたが蓋しおそろしく退屈だったのだろう。その積もり積もった鬱と暇なくしてあんな大作が産まれようもないではないか。

その素地があったから最澄、空海が持ち込んだ密教、すなわち現世利益、来世浄土を説く、小乗仏教に対して些か大衆化した仏教が貴族社会に根づいたと考えると納得だ。密教は開祖の国インドにおいて、大衆受けしてシェアアップしたヒンドゥー教に対抗するため大乗仏教が進化したもののようだが、英語で真言宗はesoteric teachingであり、「限られた者しか理解できない」のだから矛盾がある。その差異は「言語では表現できない仏の悟りを説いたものだから」とされ、我々素人には密教というと曼荼羅など視覚、体感的なもの、ややもすると性的な怪しさが特徴と見えているのだろう。

天皇の官邸である朝廷は本来は神道一本のはずだが、奈良時代から仏教と混交し、のちに法皇という両者がクロスオーバーした不可解な地位までが方便で登場し、しかもそれが天皇の上位概念の権威となって国を左右したわけだ。欧州でも教会が国王の権威付けをした神聖ローマ帝国が出現はしたが、我が国の場合は天皇=神(権威)であり、その上に屋上屋を重ねた神がいるという点で欧州とは全く異なる。神がいくつあっても許容する「八百万の神」を拝む国民性ならではなのである。そう考えると、天皇に神性(絶対的権威)をもたらす神道の礼拝所である神社に「ご神体が見えない」という事実の異様さは際立っていないだろうか。つまり偶像崇拝がない。イスラム教、ユダヤ教のような明文化した禁止令はないかも知れないが、どこに行ってもまず見ないから神像は拝まないのが古来よりの習わしであって、日本流の柔らかな禁止なのだろう。こんな不思議なことに目が慣れてしまうと誰もおかしいと思わなくなるのが理よりも八百万の神を尊ぶ日本人の民族的特性なのだ。神道には開祖もなく聖書のような正典もなく、教典と呼べるものは神話から始まる歴史書の「古事記」や「日本書紀」だけだ。どちらも国の正史だがなぜ二本立てなのか、これもわからない。

もっとわからないのは、(少なくとも)古事記の編纂を命じたのは天武天皇であるのに、奇怪なことに天武朝は皇室の氏寺である泉涌寺の奥の間に掛けられた額で示されている系図からは消されていることだ(クロスオーバー政権の南朝もそうであることを同寺にあげてもらって目撃した)。要はご先祖ではないという天皇家の意思表示である。ではよそ者である天武が書かせた古事記、日本書紀を正史とする「日本国」とは何なのかという極めてファンダメンタルな疑問が生じざるを得ないではないか。つまり日本国といものは、メジャーな例はイスラム教、ユダヤ教しかない「偶像崇拝を禁止する宗教」であって開祖も由来も正典も不明である神道と同じほど “出自不明の国” ということになってしまいかねないのである。これは昔から感じていたことだが、日本人が戦後にGHQのウォー・ギルト・プログラムで教育されるとあっさり八紘一宇を捨て去って一気に自信喪失になってしまったことと無縁でない。ルーツに自信が持てなくなっちまった者と、オレは紀元前に地球を支配する契約を神様と結んだんだぜと平然と豪語する奴らと、ディベートすればまあ大概は負けるだろう。これから世界の趨勢を決める意味で英米の対立軸となるBRICS、グローバル・サウスの面々とやっても負けるだろう。

ルーツは忘れましょう、300万人が命を落とした敗戦がルーツですね、では、「それまでの歴史はなかったことに」で、アメリカさん、NATOさんに身を寄せましょう。岸田総理も真意である風を装ってそれを演じざるを得ず、ある意味で気の毒でもあり、それを見て見ぬふりをしながら野党、評論家、マスコミが政局にして叩く。幸いなことにその悪夢はバイデン政権とともに終わる可能性がある(注)。しかし外務省の外交姿勢がそのままでは永遠の奴隷国であって、やがてローマに食われたカルタゴの運命になる。穢土から浄土へ、日本はどうやって橋を渡るのか、政治家ではなく国民が真剣に考えなくてはならない。

(注)本稿を書いたのはトランプ暗殺未遂事件の前日、7月13日であった

神道の由来を紐解くカギとして、天皇家が重んじる聖地の伊勢神宮がある。その成立は5世紀後半の雄略天皇朝が最有力説で、天武・持統の時代に祭祀の諸制度や社殿が整備されている。この事実は中々興味深い。倭の五王(中国の正史『宋書』だけに登場する倭国の五代の王、「讃・珍・済・興・武」)の武とされ「雄略天皇」と後から諡(おくり名)された人物は誰だったのだろう?5世紀にいまもって世界最大の墳墓である巨大な古墳を築き上げた「讃」こと仁徳天皇とは何者だったのだろう?

雄略天皇が創建した可能性が高い伊勢神宮の参道にずらりと並ぶ石燈籠に現在ではイスラエルの国旗にある六芒星が刻まれているのは有名だ(写真)。伊勢神宮というものが古代より天皇家が参拝し、皇位継承の儀式を行う聖地であること、および、天武天皇が記紀に「武」としか書かなかった人物に由来するものであることの二点を整合的に説明するには「日ユ同祖論」(日本人とユダヤ人は共通の先祖を持つという主張)しかないと僕は考えている。陰謀論で片づける人が多いが、反証できないものを否定するのは科学、数学の教養ある者の態度ではない。

雄略天皇が創建した可能性が高い伊勢神宮の参道にずらりと並ぶ石燈籠に現在ではイスラエルの国旗にある六芒星が刻まれているのは有名だ(写真)。伊勢神宮というものが古代より天皇家が参拝し、皇位継承の儀式を行う聖地であること、および、天武天皇が記紀に「武」としか書かなかった人物に由来するものであることの二点を整合的に説明するには「日ユ同祖論」(日本人とユダヤ人は共通の先祖を持つという主張)しかないと僕は考えている。陰謀論で片づける人が多いが、反証できないものを否定するのは科学、数学の教養ある者の態度ではない。

日ユが同祖で伊勢神宮がユダヤ教と関係があるとしてみよう。神社が偶像崇拝しない謎はあっさり氷解する。3世紀に百済より百二十県の人を率いて帰化したと記される弓月君(秦氏)、東漢氏(いくつもの小氏族で構成される複合氏族)など大陸経由で、12支族のうちの10のどれかに属していたユダヤ人が渡来して王権を築き倭の五王となり、自らの信仰の場として伊勢神宮の礎を創建した可能性は否定できない。ここで確認すべきは、一神教のユダヤ教徒が他教を認めることはあり得ないことである。そこで天武の行動を見てみよう。暗殺した蘇我氏が持ち込んだ仏教を信じ、皇后の健康回復を祈って薬師寺を建て、子孫の聖武が奈良に大仏を建立しており、関与した古事記、日本書紀には倭の五王はまったく記述がないことから、天武は確実にユダヤ教徒ではない。ゆえにユダヤ教徒である五王を無視したと考えられる。それでも比定される歴代大王(天皇)の名を記し、伊勢神宮を守護もしたのは、アマテラスに発する「日本国」というフィクションの連続性を保ち、自らの王権の正統性を内外に知らしめるためであると考えると辻褄が合う。その必要があったということは、やはり天皇家の系図が示す通り、彼はよそ者だったことになる。

天武が消されたのは日ユ同祖の血統を守るため天智系に戻したからだ。これは国体護持の英断であり、日本人は天皇家の男系相続の連続をもって国民の誇りとでき、神様と契約したかどうか契約書を見せろと迫って高々数百年の歴史しかない連中を見下せるのである。面白いのは天武系排除に弓削道教のセックススキャンダルを用い、日本人の忌み嫌う「穢れ(ケガレ)」をもちこみ宇佐八幡の神託を理由としたことだ。それはいまも週刊文春がジャニーズ事件でやっているではないか。かように日本人の深層心理は1300年前から微塵も変わっていない。裏金、脱税、ウソつき、学歴詐称など穢れのある人を政治家にしてはいけない。

系図で天皇家の父祖となっている天智系の桓武天皇は、末裔に至るまで仏教を信奉し、各自が小さな仏像を所持し、位牌と墓所があるのは真言宗の寺(泉涌寺)だ。国体護持には異国の経典まで写経して信奉する。天皇家までそうしたこの柔らかさは一神教とは真逆の思想であり、どんな苦難に遭遇しても決してぽきっと折れない。これぞ日本の宝と考える。

法要の笙(しょう)の音からあらぬ方に行ってしまった。「おめんかぶり」が変更された2017年は母が、5月5日は父が逝去している。仏さまに手を合わせろよと、浄真寺に足を向けるよう引っ張ったかなと思う。

読響 第640回定期演奏会

2024 JUL 11 7:07:12 am by 東 賢太郎

日本語はどうもしっくりこないので原語で記す。

Subscription Concerts No. 640

Tuesday, 9 July 2024, 19:00 Suntory Hall

Conductor= KATHARINA WINCOR

Cello= JULIAN STECKEL

CONNESSON: ‘Celephaïs’ from “The Cities of Lovecraft”

YASHIRO: Cello Concerto

BRAHMS: Symphony No. 2 in D major, op. 73

フランスの作曲家ギヨーム・コネソン(Guillaume Connesson,1970年5月5日~)「ラヴクラフトの都市」から”セレファイス”(日本初演)を聴けたのは僥倖だった。調性音楽だが陳腐でなく新しく聞こえる。非常にカラフルでポップな音楽だが、そういう性格の作品の99%に漂う二級品の俗性がなく、いずれ「クラシック」になるだろう一種のオーラをそなえて生まれている。こういうものは人間と同じで、あるものにはある、ないものにはない、要はどうしようもない。いい物に出会えた。タイムマシンで20世紀初に旅し、当時の人の耳で「火の鳥」初演に立ち会っているようなわくわくした気分で聴いた。

コネソン初の管弦楽作品だ。彼のyoutubeインタビューによると、10代で読んだ米国の幻想小説家の作品に感銘を受け交響詩にしたが20余年も放置してきたオリジナルがあった。委嘱を受けそれに手を入れ、2017年に完成した作品だ。バロック風の極彩色のフレスコを意図したそうだがまさにそうなった。7年前にこんな曲が産まれたなんて、まだまだ世の中捨てたもんじゃない。

矢代秋雄のチェロ協奏曲は水墨画の世界で、一転して色が淡い。音楽会はそれそのものが展示会としてのアートであって、プログラムのコントラストも指揮者の主張である。それを見事に演出した指揮者カタリーナ・ヴィンツォーの日本デビューは鮮烈だったとここに記しておきたい。いちいち「女性~」と形容するのを僕は好まないが、ことクラシックにおいては、力仕事でもないのに男社会だという理不尽が長らくあった。欧州で聴いていたころはウィーン、ベルリン、チェコのオーケストラの団員に女性を見かけるだけでおっと思ったものだが、ここ数年、楽員どころかシェフというのだからヒエラルキーの様相ががらりと変わっている。ガラスの天井を破ってのし上がってきたのだからむしろ女性であることは能力の証であろう。チェロのユリアン・シュテッケルも良かった。腕前もさることながら楽器の良さ(何だろう?)もインパクトがあった。管弦楽はフランス風だがチェロは京都の石庭にいるような、広々と沈静した音空間を生み出した。アンコールのバッハ無伴奏も同じ音色なのだが、矢代の世界でもぴたりとはまるのは奏者の芸の深さだ。

上記2曲に入念なリハーサルを積んだろう、29才の指揮者のブラームスでヴィンツォーをどうこう評することはない。曲尾のテンポは気になるので僕はライブは敬遠気味だが、微妙にアップして持っていき、十分な熱量をもってアッチェレランドなく堂々と結んだ。いい音楽、指揮者に満足。同行の柏崎氏がブラ2をしっかり聴きこんでこられたのは敬服だ。

どうしたTBS??(テレビがあっさり放映)

2024 JUL 10 7:07:26 am by 東 賢太郎

小池氏の学歴問題に「貝」になっていたテレビ局が動いた。それも「総力取材だ!」とTBS渾身の法螺貝が鳴った。なんだこれは、出陣の合図か?ぜんぶホラでしたのブラックジョークか?最後の二人の評論家のばつの悪そうな、貝の姿勢をキープしなくて大丈夫だろうか、オレ、電通に干されないかなのモゴモゴのコメントが失笑を誘う。

ネットでは「投票前にやれ!」と怒りの声が渦巻いてる。まあやっても公明党の岩盤票はびくともしなかったろうな。プロ野球オールスターのファン投票、去年はぜんぶ阪神、今年は日ハム、みたいなもんだ。国民の皆様わかったでしょ、日本人の民度はそんなもん、政治は “神様” が決めてるんだから。民主主義では国民のレベル以上の政治家は持てない。あっ、メディアもね。

日本の選挙がここまで腐敗したかと絶句(改定版)

2024 JUL 5 9:09:41 am by 東 賢太郎

去年のプロ野球オールスターのファン投票は唖然とした。阪神タイガースの選手がセリーグの全ポジションで1位だったからだ。阪神は強かったしファンが熱狂したのはよくわかるが、それを見て僕は選挙の「組織票」というものを連想し、あほらしくなって試合を見る気が失せた。昔はセ・パ名選手のプライドをかけたガチンコ勝負が国民的人気で、最下位球団からでも実力者は選ばれた。実力にリスペクトなくブルドーザーでなぎ倒したかに見える去年の投票を見て、他球団のファンの野球少年たちはどう思っただろう。オールスターがエンタメの芸能野球に堕落するばかりか、プロ野球全体の未来まで心配になる。

同じようなことが政治で起きてないだろうかというのが本稿の趣旨だ。4月にあった衆院選挙の東京15区は自民党、小池都知事の趨勢を占う選挙として全国的に注目の的であり、目に余る選挙妨害が社会問題にもなり、江東区民も大いに熱くなっているものと思っていた。ところが、ふたをあけると投票率は15区の過去最低の4割である。GW前の補選だったにせよ、大山鳴動して鼠一匹だ。その結果、立憲・共産の組織票を獲得し、有権者のたった12%が名前を書いただけの酒井菜摘氏が当選した。1割ちょっとの得票で衆議院議員になれる国会って何なんだろう。民主主義ですで済んでしまっていいんだろうか。

その日に限らず、投票率はおおよそいつでもどこでも低い。地縁が希薄な東京は区議会だと候補者の顔も名前も知らない。選挙の時だけ駅に立ってる知らない人に握手してもらったぐらいで都民は投票しないし、投票に行こうという気にもならないだろうう(長らく僕もそうだった)。国会議員や都知事になれば顔、名前は知っている。しかし、どうせメディアが祭り上げた著名人が当選するんだろうとなってやっぱり投票所に行かない。オールスターは阪神ばっかりだろとなって、野球を観たいファンはあほらしくて試合を見なくなるのとよく似ているのである。

選挙においては「ファン」とはまじめに働き納税している有権者だ。この人たちがあほらしくて投票所に行かなくなる。パッとしない経歴の、愚鈍にしか見えない候補者のポスターが並んでいるからだ。今回の都知事選のポスター掲示板を見るに、これはもうパロディーの域に達している。「こんなのしかいないの?」というタイトルの笑劇だ。まともな有権者の意欲をそぐための、これは極めて有効な一撃である。貴重な週末になんでこんな奴らの名前を書きに行くんだろうとますます投票所に行かなくなるからだ。そこで投票率3~4割となり、組織票というブルドーザーで押し切って1割ちょっとをむしり取った自公が圧勝する。これぞ権力者の思うつぼなのだ。

この作戦で、利権団体、大企業、いろんな神様の組織票をもつ候補だらけにしてしまう。国民不参加の国会で権力を握る。これで無敵だ。ザルの政治資金規正法を自作して裏金・脱税やりたい放題。税金を原資とする政党交付金から領収書のいらない「政策活動費」を50億ももらって地元の地方議員を買収し放題。バレても「適法です」で無視。あげくの果てにその議員たちの都合で選ばれた総理大臣がせっせと国まで売り始めてしまった。これがいま起きている危機の内実だ。しかし、すべての元凶は、まともな有権者が投票にいかないことなのである。

そうやって選ばれた岸田総理がアメリカ民主党の傀儡であることは去年に何度も書いた。それがだんだんバレてきて、いまや国民の常識である(テレビ・新聞だけの人は知らないだろうが)。我々の税金をアメリカに勝手に10兆円も貢がれて喜ぶ国民などいない。読売の「次の総理にふさわしい人」で岸田氏は4%だ。酒井菜摘の12%当選などかわいいもん、支持率が四捨五入で0%の人が総理大臣をやってるという日本憲政史上まれに見る事態だ。背景の勢力は同じなのだから上川陽子に首をすげ替えたところで同じことがおき、何の意味もないだろう。

つまりこういうことだ。利権の組織票を集結して総理や知事にはそれなりにもっともらしく見える「表看板」を当選させ、国民の見える所に案山子のように立てておく。政治離れさせている国民はそのうち目が慣れ(残像現象)、「これが民主主義だ」とあきらめる。次回も投票所に行かなくなり、看板の裏で甘い汁を吸える。看板はどんな馬鹿でもウソつきでも、ポケモンでもつば九郎でも、選挙で人気があれば構わない。そこで、それに徹して「売り物は金と引き換えの操(みさお)だけ」という見栄えだけがこだわりの「看板用の政治家」が登場する。メディアはその広報担当であり、そいつをもてはやして祭り上げ、利権のお駄賃にありつくジョイント・ベンチャーができるのである。

本稿の読者である多くの賢明な有権者はすでに目覚めているだろう。しかし、欧米に12年住んだ僕の眼には、日本人は政策への理解と関心があまりに希薄だ。英国はグローバリストのポチになり下がった保守党政権にたったいま国民が怒りの鉄槌を下し、政権交代が起きる。ポチが支配する日本でそれが起きて何ら不思議でない。しかし日本は「七つのゼロ」を公約し、結果としてゼロだったのはその達成率だけだったというとんでもない都知事が三選になるかもしれない。選挙は人気投票ではない。この人は自分に都合の悪いことは「なかったことに」で渡世をしのいできた。公約の無視など朝の化粧を夜おとすぐらい朝飯前だろう。政策は約束ではなくイベント屋が用意した票集めの化粧品。審判されるべきはこれなのだ。

おまけに彼女がいくら頑張ってもなかったことにできない難物が出現してしまった。学歴詐称疑惑だ。これまた国民の常識となっているわけだが、事実であれば公職選挙法違反で有罪があり得る。しかし、重要なのはそこではない。「カイロ大首席卒業はウソだよね?」と巷の家庭や職場や居酒屋で公然とウワサされるが火元の「女帝 小池百合子」の著者を名誉棄損で訴えてもしない。やっぱり本当なんだと火種は100年でもくすぶり続け、やがて歴史に残り、「ねえパパ、ウソつきは泥棒の始まりでしょ?どうしてそんな人が都知事やってたの?」と娘にきかれた100年後のお父さんは答えに窮する。公人としては、法律違反以前に完璧に失格なのだ。

日本はメード・イン・ジャパンに値打ちがつくほど偽物がない国である。ニセ証明書を平気で発行、黙認するような三流国ではない。だから「妙な卒業証書を提出してきたな」と人事部が不審に思うような人物が日本を代表する一流企業に採用されることは絶対にない。まして社長などなるはずがない。ところが、驚くべきことに、都知事にはなれるのである。皆さん、これ、異常なことだと思いませんか?「虚偽事項公表罪」があるのは、国を動かす公職に就く者は民間人よりも素性、能力を「経歴」によって厳しく審査されなくてはいけないからだ。不審なことが堂々とおこなわれ、国民が放置しているということは、日本はその程度のことは気にしない三流の国と同じですよと世界に発信しているようなものだ。これを放置すれば、100年後の日本はそういう国になっている危険すらある。

経歴はその人の人物証明の一部にすぎないが、社会生活は知らぬ者同士のやりとりの場であり、信用証明がそれを円滑にする。受け取った一万円札が本物かどうかいちいち鑑定していては社会は成り立たないように、人においてもパスポートのような人物証明は社会生活を円滑にする。このことは経歴の内容(良しあし)の話ではぜんぜんなく「社会の信用基盤」というインフラの話である。学歴詐称がまかり通れば学校の信用はなくなり、卒業生の信用もなくなって社会の信用基盤が棄損する。その甚大さは「お札」の偽造に法律がどれほどの罰を用意したかを見ればわかる。ニセ札は通貨の信用を棄損して「社会の信用基盤」を棄損する。その罪は刑法第148条によって「無期又は三年以上懲役」だ。殺人罪ですら、死刑でなくとも「無期又は五年以上の懲役」(刑法第199条)である。公人は国民に信用される者でなくてはならず、選挙で開示される情報は社会の信用基盤である。だから詐称の罪は重いのだ。「政治に学歴は無用だ」という主張を否定はしないが、だからといって詐称が許される理屈にはならない。

選挙で人気のあるだけの「表看板」を組織票で当選させ、それを国民の見える所に案山子のように立てておいて裏で好き放題やる。ウソつきと利権屋のジョイントベンチャーであるこの自公政治が裏金・脱税事件でバレた。それとタッグでイベント屋、不動産屋とよろしくやってる小池都知事が三日後の選挙で審判を受ける。僕は「左巻き」でもなく、都政に望むのは安全と不介入ぐらいだ。だから個人的にはどうでもいいのだが、日本人としてはそうはいかない。ニューヨークで5年仕事をした石丸信二候補が「海外にいた人は全員が愛国者になる」と言うが、まさにその通り。僕は保守でも右寄りでもなく「愛国者」である。日本人はまじめで正直で道徳心があって、そう教育されてきたし、そういう人を大切にしてきた。だから何より、まず、僕はウソで世渡りするような手合いは蛇蝎のごとく嫌いである。日本人はそう教育されてきたから落とした財布が返ってくるし、裏切り者が出て異国に征服などされなかったし、結果として経済は世界の一流国になれたのである。

その時代に世界で戦った者のプライドとして、井の中の蛙がくだらない化かしあい騙しあいをやってる今の政治風景はふざけるなという怒りしかない。ウソつきは私人なら付きあわなければ済むが、政治家はそうはいかない。本件、松本清張の「砂の器」が思い浮かぶ。私人なら殺人を犯さなければよいが、公人となれば何もなくとも引きずりおろすのが社会正義である。当選してしまっても、それで終わりではない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

偽ベートーベン事件と似ている学歴詐称事件(改定済み)

2024 JUN 30 1:01:07 am by 東 賢太郎

全聾の天才作曲家の壮絶な半生。被爆二世として生まれた作曲家は、突然に一切の聴力を失って絶望の淵に沈む。命を支えた盲目の少女との邂逅。苛酷な心身の苦悩を超えて紡ぎだされる交響曲とは?

佐村河内守作曲『交響曲第1番《HIROSHIMA》』。今回、聴きなおしてあらためて感動した。これは現代に生まれた立派な交響曲として僕は高く評価する。誕生のいきさつはともあれ、作品は作品として是々非々で鑑賞すべきだ。新垣隆氏の作品ではあるが、プロットを提示し、インスピレーションを与え、何より産まれいずる現世的な動機を与えた点まで考慮するに、佐村河内守氏の存在なくしてこの世になかった作品であり、氏の功績に感謝する。

全曲聴くことをおすすめするが、80分の大曲である故、クラシック音楽に関心がない方は1:11:20あたりから、最後のスタンディング・オベーションの喝采、そして作曲家の登壇まで「画像」のほうをじっくりとご鑑賞いただきたい。

聴衆にはハンカチで涙をぬぐう人がおられ、楽員も聴衆と共に敬意をもって作曲家を讃えており、数ある演奏会でも格別の感動的空間となっている。

こんな素晴らしい交響曲が書けるのか、天才だ、耳が聞こえないのに・・・

耳が聞こえる佐村河内氏の演技に気づく者はいない。「魂の旋律」なる番組が放映され、全メディアこぞって「現代のベートーベン」と持ちあげた。当時、耳については僕もだまされたが、音大の作曲科も出ずにこの曲のスコアが書けるものかとそっちを疑っていた。聴覚はベートーベンのようになんとかなる人はいても、作曲技術を習わないで交響曲を書くのはお釈迦様でも不可能だからだ。

ゴーストライターが名のり出て全貌がばれたのは2014年だ。文春砲だった。すると、全メディアは手のひらを返し佐村河内氏を責めだした。とはいえ音が天から降ってくるお伽話を信じてるレベルの連中だから、イジメは「耳が聞こえないウソ」に集中する。あんたは世間を騙した!と気合が入る。正義の味方を装ってはいるが、自分が馬鹿で盛ったウソを自分でばらして佐村河内のせいにしているのだ。はっきり言うが、汚ねえ奴らだ。しかし、後述するが、都知事になった小池百合子氏が豊洲移転問題でみせた唖然とする手のひら返しも似たようなもので、メディアと彼女はもとから気の合う仲、似た者同士だったと思える。

仮に本物のベートーベンもウソつきで、実は聞こえていたとしよう。第九の演奏会はなくなるだろうか?それはない。第九という音楽は聴こえない人が書いたからではなく、音楽に不動の価値があるから第九なのだ。本件も、新垣隆氏の楽曲に価値がなければ佐村河内氏の耳は話題にすらならなかったろう。

月光ソナタの “盲目の少女” やら、”運命はこう扉を叩く” やらの物語があるのが名曲と信じる大勢の人達の間で「ベートーベンは耳が聞こえないのに作曲したエライ人だ」という別の物語ができる。偉い人は何が偉かったのかみたいなことは考えたこともない人たちだ。つまり、本件はメディアを含めて《HIROSHIMA》など一音符たりとも聞いてない人たちまでが加担して村祭りのように大騒ぎした事件だったのだ。知らない人の物まねといっしょで何をだまされたかはわかってないのだから「ウソつきはけしからん」で終わり。僕もウソつきは毛虫のように嫌いだが、罪はない楽曲まで葬られて「エンガチョ切った」になるのだから、清少納言はこれを「すさまじきもの」に入れるだろう。誠に日本らしく、世界に対してこっ恥ずかしい話だ。

もしも、これが今おきたらメディアはどうしたか?《HIROSHIMA》はクラシックとしては異例の18万枚もCDが売れ、数千万円の印税が作曲家の懐に入り全国ツアーが企画された。以上は事実、ここから想像になるが、ベルリン・フィル級の楽団が演奏して箔がつき、広島生まれで被爆者二世の彼は「非核」「反原発」の寵児になり、世界の再生可能エネルギー推進者のスポンサーがついてCO2のグレタのような『国際利権』ができたろう。それに国売りの政治家どもが群がり、メディアは「聴覚診断書は本物だ」、「本当に聞こえないのだ」と佐村河内のウソを守り、演技をそれっぽく見せる演出をしてあげ、「虚偽の診断書だ」「経歴詐称だ」と騒ぐ言論はだんまりで排除する鉄壁の包囲網ができただろう。

なぜそう思うかというと、これ、最近どこかでおなじみの図式だからである。

小池百合子氏の学歴詐称事件だ。氏のアラビア語が卒業レベルにないこと、および、佐村河内氏の作曲が《HIROSHIMA》レベルにないことは、どちらもちゃんと勉強してないのだから猿でもわかるほど当たり前のことであり、試験をやれば10秒で証明された。それなのにアラビア語にもクラシックにも縁遠いメディアが、これは売れると飛びつき、鵜呑みして高々と持ち上げてしまった。その恥ずかしい発端が非常に似た事件なのである(ド文系ばかりでおよそ縁遠い科学でも、メディアはやらかしてる。STAP細胞の小保方晴子氏に電通が割烹着を着せて放映し、科学者からあれはウソだと指摘が出ると一転して変節し、叩いた。これも同じだ。彼女は気の毒にも追い詰められ、細胞の公開再生実験をやらされたことは記憶に新しい)。

ところが、小池氏の場合だけは、その顛末が例外の展開となったのである。「カイロ大学を卒業した初の日本人女性」「首席」に「足がきれいな芦屋のお嬢さん」まで馬鹿々々しい尾ひれがつき、てっぺんまで祭りあがった所までは佐村河内氏とまったく同じだ。ところがそれに対して「卒業はしてない」と証言する「女帝 小池百合子」が上梓されると様相が一変。ここから「佐村河内コース」に進んで小池叩きになるかと思いきや、カイロ大学の声明文やエジプト大使館が小池の肩をもって反撃してくるとメディアはあっけなくビビってしまった。そこでなんと寝返って小池氏に媚(こび)をうりだし、てっぺんのウソのイメージをセメントの厚化粧のごとく塗り固めてしまったのである。はっきり言うがみっともねえ奴らで、これが現在、都庁記者クラブで小池の寵愛を受ける「喜び組」になってる。歴史的にこの手の奴らを心から馬鹿にするのが日本人というものだ。

「喜び組」の仕事はいいアングルの「画作り」をして不細工な実像は見せない。その作品だけを都民は見せられ、だまされてきたのである。小池氏が都知事に就任した2016年は、佐村河内事件を含む4つの大ウソの余韻が世間に漂うさなかだった。伊勢海老がウソだった阪神阪急ホテルの食品偽装事件(2013)、STAP細胞の論文偽装事件(2014)、偽ベートーベン事件(2014)、三菱自動車の燃費偽装事件(2016)がそれである。安倍政権では後に国会で騒ぎになるモリカケへの働きかけ、麻雀賭博で略式起訴されることになる黒川弘務・元東京高検検事長の定年延長などが水面下で画策されていた。ウソ・ズル・偽装のオンパレードで日本人の倫理観が溶解するおぞましい流れの中で、元からそれがない小池百合子氏はまさに時の子のごとく東京都に出現し、「7つのゼロを目指します」として以下の7つを公約に掲げた。

- 待機児童ゼロ

- 介護離職ゼロ

- 残業ゼロ

- 都道電柱ゼロ

- 満員電車ゼロ

- 多摩格差ゼロ

- ペット殺処分ゼロ

覚えている。いまや朽ち果てた7本の倒木に見える。キラキラ輝やいて見えたこの公約は、実は「7つの大ウソ」であり、反省されることもなくあっけらかんと「東京大改革3.0」にすり替わった。タヌキに騙されたという忸怩たる思いがあったが、ここまであっさり「なかったことに」になると何やら攻め込もうという気持ちが失せる。「築地はネズミが増えて小池さん評判悪いですよ」「ちょっとお友達選んだ方がいいとおもいますけれど、おホホホホ」でドロンパ。田母神さん唖然。大阪のおばちゃんもびっくりのこんなのに真面目に論戦などして何の意味があろう。

この人はなぜ軽いタッチでそういうことができてしまうのか? 連想されるのはカイロでルームメートだった北原百代氏が証言した「女帝 小池百合子」にある以下のような若き小池氏のエピソードである。『留学というのにアラビア語の辞書すら持っておらず、進級試験では教科書の文章の文字を “図形” として丸暗記し、日本人の女の子だからこれを写せば大目に見てくれるわよとのぞみ、案の定、不合格になって落ち込んでいた』というものだ。およそ留学経験者としては人を食ったというか想像を絶する話だが、それがこの人の本質であり、人間、本質というものは一生変わらないものだ。

そのエピソードからさらに連想するものがある。どこぞの大学で、白紙の答案用紙を埋めるため「カレーの作り方」を書いた話だ。小池氏の試みはアラビア語版のそれでなくて何だろう。しかも、試験問題を見てヤマがはずれた窮余の一策ではない、試験場に行く前からそれなのだから恐るべしだ。学問をなめてる。そのノリで世間も政治もなめくさってる。「7つのゼロ」はゼロが並ぶビジュアルだけが大事で中身はなく、だからあっさり撤回できる。カレーライスのノリで、選挙に受かるべくダメもとで書いただけだったということだ。こんな無責任な人が都知事をしているのも、それでもできてしまう都政というのも、もはや絶句するしかない。

それが今度は「3つのシティ」だ。「3つ目のカレー」でない保証がどこにあるのか?こんな輩を支持するメディアはもし彼女が公職選挙法違反で逮捕されたら同罪であろう。新聞が売れず赤字の報道部門を不動産収益でカバーする経営になった大手メディアは、禁断の実の「東京五輪スポンサー」を食った。そして五輪批判ができなくなった。そこから推進派だった小池氏の「喜び組」に落ち、都知事選でも氏を守るであろうことはもうネットで国民にばれている。日本のメディアにはもうジャーナリズムはなく、小池氏にたかる不動産屋なのだ。東京大改革?結構だ。そのベストな戦略は都知事を替えることだ。

二元代表制である知事選は大統領選挙に近い。11月にそれが控えてヒートアップしているアメリカではいま何が起きているか。アメリカのメディアはどうか。一昨日アトランタで行われたテレビ討論会はこういうことになった。

ご覧のようなバイデンの惨状は民主党幹部や支持者に衝撃を与えたようだ。こんなボロボロな候補は見たことがなく、民主党応援団長(というより一味)であるCNNもニューヨーク・タイムズもここまで猿でもわかる負けだとかばいようがなく「バイデンを大統領候補から降ろすしかないのか」と報じるありさまである。4年前の選挙キャンペーンでもバイデンはたくさんの驚くべき失言を垂れ流していたが、大手メディアは一切無視して報じず、トランプの発言はどんな汚い手でも使って封殺し、今回のようなほつれは微塵もなかった(この方法を日本のメディアは真似ている)。

選挙は人気投票ではない。候補者はこうして有権者の前でディベート(討論)し、言葉や挙動で優劣を競ってテレビに「頭の中身」をさらけだす。わけのわからん答弁で煙に巻いたり逃げたりすれば卑怯者で頭の中はその程度と国民にばれ、支持率は正直に下がる。さように現代の民主主義はメディア抜きでは成り立たない。だからこその天下の公器であり、バイデン応援団であろうとこうして公器の片りんを見せてしっかりと報道する。だからアメリカではかろうじて国民の信用を保っているのである。

こういうとき、日本の大手メディアならどうするか?全国民がもう知っている。「沈黙」「無視」で少数意見や反論、批判を排除することをである。そんなものは天下の公器ではなく、全国民がそれに辟易している。だから若者は新聞、テレビ、雑誌のオールド・メディアを見限ってネットを情報源としており、中高年もそうなってきた。情報が生命線の僕もそうして10年になるが商売に支障は皆無である。それなのに小池氏がオールド・メディア依存戦術をとってきたのは、メディアが祭り上げて作り上げたウソのイメージが万年化粧のごとく塗り固められており、それさえはげ落ちなければ安全だと思っているからだ。

だから攻撃されてボロが出る小池本人より「AIゆり子」を出してイメージ露出だけは確保するのが安全であり、化粧固めに有効でもあり、なんとなしに最先端っぽい。そのうちゆり子の被り物のゆるキャラも出るかもしれないが、実物も中身はそんなものなのである。人気投票と思ってる人はそれで釣れる。他候補の伸びは知れてるから、なるべく外に出ずしゃべらず公務と称して時間をつぶし、てっぺんのイメージだけはうまくキープし、ズブズブべったりの自民党都連、自民公明・連合の組織票で逃げ切ろう。そういう戦略と思われる。だから公開討論会などやりたくない。

それでも、逃げたと思われるのはマイナスだ。そこでかろうじてやったようにみえる小池、石丸、田母神、蓮舫の公開討論会はこういうことになった。

これを見ていて、小池 vs 石丸の1対1対決が見たくなった都民は物凄く多いと思う。ところが、石丸氏のyoutubeによると「小池氏と蓮舫氏はもう公開討論会には出ないと言ってる。自分はやりたいがもうああいう機会は2度とないだろう」という。そうこうするうち、本当かどうかは知らないが、いよいよ小池氏に大手メディアが3回「公開討論会を」ともちかけたが、小池氏に3回とも断られたという報道も現れた。こんなのが前例になると民主主義などあっさり崩壊する。「いい画」だけ撮らせ、お気に入りの記者だけ質問させ、ヨイショ記事だけ拡散させ、気に入らない部下や記者は「排除」「粛清」する。北の国の将軍様も真っ青の女帝 小池百合子様である。

(まとめ)

本稿のタイトル『偽ベートーベン事件と似ている学歴詐称事件』について

クラシック音楽を60年聴いて楽理を勉強しシンセ/MIDIでオーケストラ作品を作曲した僕は《HIROSHIMA》を聴いて、この作曲は音大作曲科卒しかできず佐村河内氏ではあり得ないと文春報道の前から思っていた。このことは、カイロ・アメリカン大学に留学され、上級アラビア語コースを修了した作家の黒木亮氏が小池百合子氏の話すアラビア語を聞いて「大卒レベルではない」と思われたことと符合すると思う。勉強しないとできないことは、勉強してない者にできるはずがない。これは宇宙の真理である。

佐村河内氏は「私が作曲した」、小池氏は「私は卒業した」と言った。宇宙の真理によって、どちらも確実にウソである。佐村河内氏は18年でパートナー(新垣隆氏)と関係が破綻してウソがばれたが、小池氏は約50年ばれていない。その理由は「大学が証明している」一点張りの主張で逃げ、パートナー(カイロ大学 / エジプト大使館)が協力しているからである。

卒業は証明書1枚で世界の誰もが納得する(そういうものだけを証明書と呼ぶ)。小池氏が “チラ見” させるものは納得できないから大学 / 大使館が協力しないと証明できない。本来それには大学が証明書を1枚出せば終わりである(ちなみに、僕は大学院であるウォートンが要求するそれと成績証明書を東大に行って申し込んだらすぐもらえた)。それが50年たっても出てこない。なぜならその「卒業」が普通の卒業ではないからだと強く推察される。100%大学マターである「卒業」の証明に大使館(国家)が介入してくるのは異常であり、何らかの「国益」が関わっていると強く推察される。私人がエジプト国の国益に関われることはない。したがって、政治家であるから国益を提供でき、エジプト国はそれを期待して小池氏を守っていることが強く推察される。それは日本国の国庫負担(税金)で贖われており、その見返りは小池氏の「卒業」(名誉卒業)をカイロ大学が証明してくれることだけである。日本国が卒業証明の費用を支払う理由はない。よって、そのような人物を政治家にしておいてはいけない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドルが160円になっている真相を述べる

2024 JUN 27 0:00:46 am by 東 賢太郎

為替が160円になった。2度目だ。117円で組んだポジションから37%の利益になる。また日銀介入で多少は戻るかもしれないが(前回は一時150円半ばまで戻した)僕は1ドルも売らず、全資産が今もドルのままで売る気は全くない。ここまでくると200円は射程圏と思ってるからだ。ただ、ドルを持っている人は少ないので国にとって良い話とは思ってない。それについて書く。

200円になると間違いないことは、もう十分に高い電気代がさらに上がり生活のすべてに波及することだ。しかし、もっといけないことに食料(飲食費)が上がる。日本人の食生活はエネルギーでいうと6割が輸入だから、いまと同じぐらい満足感のある食事を続けると出費はおよそ15%増える。光熱費は少々は我慢できても食べずに生きられる人はいない。人が飢えれば治安が悪化し、国が乱れる。大きくなると政権が倒れる。これは「天保の大飢饉」「フランス革命」をあげるまでもなく歴史のセオリーだ。

為替レートが何で決まるか?金利差、インフレ率、マネーの量、流通速度etcと理屈はいくらもつくが正解(常に正しい答え)は今のところない。なぜなら「国力」という定量化できないものが効くからだ。国力は人口、経済力、資金力、軍事力、外交力、それらの安定性、変化率などに因数分解され、総じて「政治力」とくくれるが、では政治力とは数字でなにかと言われると誰もわからない。数字にならないものから為替レートという数字を導くことはアインシュタインでもできない。円はドルに、多少の金利差などお呼びでないほど政治力で大敗してることは誰でも理解するだろう。2048年、シンギュラリティの到来までにAIがそれの数値化に成功する可能性はある。しかし、それとて「相場」の一要因としてとりこまれ、メタ相場というやっぱり数値化できない変数といたちごっこになる可能性も否定できない(将棋の千日手)。

こうした “原理” を学んでもいない低能なメディアが日米金利差がどうのと素人意見を垂れ流す。そんな情報を真面目に信じていれば国民は馬鹿になるだけだから見ない方がいい。両国の金融当局は当然わかっている。それゆえに実は自分たちではどうにもならないことを知っている。それを悟られては自分たちのポストが危ういからその先は狐と狸の化かし合いをやり、世俗用語の「相場」というものが形成され、そういうものは数値化など不可能なのである。理屈と相場で決まる「トヨタの株価」とおんなじと考えてそう誤りではない。明日の引け値も、1年後の株価も、トヨタの社長だってわからない。そんなものを彼よりも情報量の少ない外部の人間がわかるはずない。その合理性を理解はしても、当たらないものは当たらないから「相場です」で逃げるのだ。ではどうして僕がドル資産の一点張りにし、そもそもソナーという会社が株式を扱ってどうして14年も成り立ってきたか、ここでは書かないが、「リスク」に着目してるとだけはいえる。

円ドルで言えば、160円が25%円安になって200円になるよりも、25%円高になって120円になる可能性はずっと低いと思ってる。だからドル持ちの方が円持ちより良い。それだけだ。どっちにしろ相場だから「予想」が入る。円高円安、予想が外れる可能性は常にあるが、外れと思ったら損切りして迅速に逃げればいい。その覚悟をして、外れの振れ幅(ボラと呼ぶ)が小さいものを選ぶ、それが「リスク」に着目して投資をすることの数学的な意味だ。この判断はおおむね理屈、数値による。株式投資の場合、日々の株価(ランダムな整数値)など眺めておまじないみたいな予想をしても微塵の意味もない。だから1年後のそれを予想するより、1年後のトヨタの税引利益を予想する方がボラは小さい。こういう “哲学” を持つことを「リスクに着目してる」と表現するわけで、ということは数学も統計も企業会計もちゃんと勉強してない人はそもそも「リスク」が何かわからないということになる。そういう五里霧中の大多数の人が蜃気楼につられて市場に参加しているので、わかってる方はそれなりの確率でゲームに勝てる。

話を戻そう。為替レートには「国力」という定量化できないものが効くと書いた。為替とは円から見たドルの値段だ(逆でもいいが)。モノの値段は即物的には需要と供給だけで決まる。では「供給」を見てみると、一万円札の数は2011年(民主党政権のころ)から約6倍になってる。その間、1ドル札の数は約2倍になってる。当時の為替レートは76円。相対的にお札の量は3倍になってるから、ざっくり76×3=228円ぐらいが妥当かなとなる。「需要」はどうだろう。これが多ければ供給の増加は相殺されて228年までの円安にはならない。貿易でなく金融取引においては円とスイスフランは有事に強い、安定してる、だから需要は強いとされてきた。それが世界の定番の考え方だった。しかしその信認はもう崩れて久しい。

なぜかというと、大別して2つ理由がある。1つ目は近隣諸国の動向だ。10年前から台湾有事が騒がれだし、北が花火みたいにミサイルをぶっぱなし、米国の言いなり総理がG7に肩入れし、それはロシアへの敵対を意味する。「有事に強い円」などもはや空念仏だ。2つ目は「国力」だ。国力とは国のクレジットと考えてよい。人口、経済力、資金力、軍事力、外交力、それらの安定性などに分解され、総じて「政治力」とくくれるわけだが、人口は減る、経済は減速、資金も減る、軍事力は核なし、外交力は米国のポチの評価(G7諸国に馬鹿にされてる)、つまり、元から三流だった「政治力」がダダ下がりであり、裏金政治で首の皮一枚が残ってた自民党の安定性も岸田政権でボロボロになった。以上が意味することは、日本国の弱体化であり、もっと具体的には「徴税力の衰退」(国民から税金を巻き上げるパワーが落ちること)なのだ。企業に喩えるなら国家の収入は税収で、それの現在価値が株価である通貨の価値を担保している。それのボラが増える。ということは、僕のように考えるプロたちは僕がドル持ちしている理屈の正反対で「円売り」(日本売り)と結論するのである。

円安は国家財政だけ見ればドル持ち分の利益になる。だからもっと一万円札を刷ろうがウ国に10兆円くれてやろうが大丈夫、保険として消費税は上げておきたいがねなんて議論が聞こえてくる。そうではない。「徴税力の衰退」という数値化できないリスクがあるからだ。LGBT法案みたいにごり押しで増税法案を通せば一時しのぎで政治家と役人と評論家の首はつながるかもしれないが、円安で痛んだ国民の腹はますます痛くなり政治への突き上げはますます激化して「徴税力の衰退」に拍車がかかるだけなのだ。この円安の本質はそういうものだ。国民は肌でそれを感じていると思う。だから自民党の裏金・脱税に選挙で強烈なビンタを食らわしている。そんな中で、その自民党の支援を受けているにもかかわらず、プロジェクションマッピングなどという糞くだらないものに47億円も税金を捨て、学歴詐称で東京地検に起訴されるかもしれないという人にはビンタどころか投票して再選などさせてしまえば、東京都政には何か腐敗した黒い裏があると国中が疑念の目をそそぐことになろう。こういう懸念を長年引きずって消えない人に国家のかなめである首都の舵取りをやらせている余裕など日本国にはない。

200円の円安は間違いなく国民の悪夢をまねく。国情は暗くなり、若者はますます希望を失い、自殺者も増え、出生率はもっと下がる。それらはすべて、さらなる円安要因になる。だから日銀は防衛策を講じるだろうがドル売り介入など線香花火だ(前回のそれで実証)。政治の劣化、徴税力の衰退を止めるすべは中央銀行にはない。できるのは金融引き締め(金利の引き上げ)だけだ。しかし、ただでさえピークアウトして退潮気味の経済力回復にそれは竿をさす可能性が大である。それを予見し、V字回復を狙ってゼロ金利政策をとったのがアベノミクスだったが、企業に食欲がないのだからゼロコストの資金を提供しても成長に点火はおきなかった。ここで食欲というのは成長したいという意思のことだ。利益を伸ばし株価を上げる。経営者として当たり前の欲望が折れてしまっている。アメリカの経営者は変わらず食欲旺盛、日本は中折れ。ハゲタカ以外にそんな精力のない会社に投資は来ないし国レベルでの円買いの実需も減る。これも円安に拍車をかける。

つまり日銀は金利を上げても据え置いても円安という王手飛車取り状態に陥るだろう。それを救うには経済成長率を上向きにし、金利上昇のインパクトを相殺するしかない。成長率は数字だ。ちゃんと効く。しかも、足元ではない、為替レートの「相場部分」は先行きの数字(予想値)に連動して増減する(株価でいうならROEでなくPERに相当)。予想値は政治でもある程度は影響できる。三流が二流になっただけでも上がる。来年あたりGDPはインドに抜かれ5位に落ちてさらに暗いニュースが出るから政治はそれを打ち消す強力で実効性のありそうな政策メッセージ(岸田の「新しい資本主義」なんて役人仕事の空虚なものでなく)を用意し、その実現に国民が前向きになれる賢明な総理大臣や東京都知事を据えるしかない。税金バラマキ政治屋にウンカのように群がるタカリ屋企業ではなく、成長に命をかける若い経営者を続々と誕生させ、10年後20年後のトヨタ、ソニーを生み、担保金融しかしない質屋みたいな銀行ではなくそこに投資のお金が回る仕組みを早急に整えるべきだ。爺さんには経験はあるが体力と時間がない。それがふんだんにある若者に頼らなくてはいけない時が来ている。彼らを潰している体制を保守だなどと呼んでるアホな連中は一掃し、それをぶち壊してくれる若く有能な政治家の出現を心から望む。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

小池都知事の刑事告発について(改定済み)

2024 JUN 20 20:20:38 pm by 東 賢太郎

「なぜこういうことが4年ごとに起きるのか」「いかがなものか」。小池都知事はおさまることのない学歴詐称疑惑に不快感を表明されているときく。しかしその主張は間違っている。「こういうこと」で刑事告発されたのは初めてだからである。この事実は極めて重い。「学歴なんか関係ない」「政治家はみなそんなもの」「8年よくやったじゃないか」などという次元の話ではぜんぜんない、これは犯罪捜査なのである。

疑いは公職選挙法違反(虚偽事項公表罪)である。告発者は弁護士の小島敏郎氏。この方は在学中に司法試験合格、上級公務員試験3位合格と、東大法学部首席卒業に近い人である。

小島氏によると、最高裁判例は同犯罪を目的犯としている。すなわち、虚偽の事項を公表することで自分を過大に評価させて選挙で票を得ようという目的でする行為で、社会状況を含めその効果を行為者が認識している場合に成立する。

小池氏は「何度も(卒業の)証明書を出している。どこにはんこが足りないとか言っておられるようでございますが、カイロ大そのものが(卒業を)認めている」「(卒業を)証明するのはどなたなんでしょうか。大学の証明は、大学がなさるものだ」と主張している。

本告訴は公職選挙法という日本国の法律によって裁かれる。カイロ大が卒業を認めているかどうかを含めて、判断するのは外国ではなく日本国である。カイロ大学関係者の方やエジプト大使館の方の言説やフェースブックへの投稿で右往左往する案件ではない。判断する根拠は「卒業証明書」である。なぜなら小池氏が自らそう述べ、「すでに何度もお見せしたもの」が「(私の)卒業を証明する書類だ」と4年前の都議会で答弁しているからだ。

したがって、もし “卒業証明書”(左の写真、誰にも触らせないというビニール袋に入った物体)が偽物であったなら、仮に『名誉卒業』が後付けで事実になっていようと、「虚偽の事項」で国民を欺こうとした厳然たる物的証拠となり(注)、その虚偽が「自分を過大に評価させ」る効果は現在も継続しており、小池氏がそれを「認識している」ことを示す言動はいくらもある。よって、公職選挙法235条1項の趣旨に違反した罪に問えると思料する。

(注)”卒業証明書” には〈文学部は1952年7月15日に日本で生まれたミスターコイケユリコに1976年12月に文学部社会学科の学位を成績「良」で与えている〉と書かれている。すなわち、「優・良上・良・可」の上から3番目の評価であったことから「首席卒業」は「虚偽の事項」に相当し、「自分を過大に評価させようという目的」がうかがえる。2018年6月19日の都議会で「担当教授の『良い成績だった』という言葉を鵜呑みにした」と弁解したが、鵜呑みであろうとなかろうと別物である『良い成績』を『首席』と記載して構わないと考えた理由は以下の3つが考えられる。①同著「3日でおぼえるアラビア語」が出版された昭和58年(1983年)に “卒業証明書” は発行されておらず「良」の記載を知らなかった ② “卒業証明書”のアラビア語を誰も読めないと考えた ③自分も読めなかった。ちなみに、小池氏の写真がピンで張り付けてあるが、これを見て署名した複数の人の全員が対象者を「ミスター」(男性)と誤認することは考え難い。よって、本証明書は写真なしの(あるいは男性の写真が貼ってある)状態で署名され、後に小池氏が自分の写真を張り付けた可能性を否定できない。

海外留学した方はお持ちだが、卒業証書とは写真のようなものだ。米国のペンシルベニア大学ウォートン・スクールの例で、学部は英語(上)、大学はラテン語(下)である。僕の姓名と卒業年月日 May21,1984 が明記されており、これが大学の卒業と学位(MBA、Master of Business Administration、経営学修士) を証明する。仮にこれを紛失して誰かに「学歴詐称ではないか」といわれても、ウォートン・スクールに「卒業証明書」を発行してもらえば事は瞬時に片付く。つまり、「なぜこういうことが4 年ごとに起きるのか」などという奇々怪々な現象は、正規に留学して卒業した人には絶対に起こり得ないのである。小池氏もそうすれば、学歴詐称疑惑など一瞬で吹き飛ぶ。なぜしないのか?書簡、電話、メールでは依頼できないなら、2022年11月に都立高生を引き連れてカイロ大学に行って講演した際に大学当局に直接依頼すれば何の苦もなくもらえたではないか。なぜそうしなかったのか?

年ごとに起きるのか」などという奇々怪々な現象は、正規に留学して卒業した人には絶対に起こり得ないのである。小池氏もそうすれば、学歴詐称疑惑など一瞬で吹き飛ぶ。なぜしないのか?書簡、電話、メールでは依頼できないなら、2022年11月に都立高生を引き連れてカイロ大学に行って講演した際に大学当局に直接依頼すれば何の苦もなくもらえたではないか。なぜそうしなかったのか?

小池氏は自分で卒業証明書だと主張している上掲写真の紙(物体)を手元に置いているが、ちらりと見せるだけで誰にもさわらせなかったと元側近の小島氏は語っておられる。それがあるから再発行は不要と考えたか、あるいは紛失証明がなければ再発行手続きができない可能性はある。それなら、告発の受理後すみやかに東京地方検察庁にそれを提出し、国家としてカイロ大学に真偽を確認してもらい、同時に、物体の科学的分析による真贋判定を科捜研にしてもらえばよい。昨今は200年も前のモーツァルトの楽譜の紙質、インク、ペン種、筆跡などを解析して西暦何年に使用された紙かが判明し、そこに書かれた曲の作曲年代が修正までされている。その技術で日本国に本物と証明してもらえば学歴詐称疑惑など一瞬で吹き飛ぶ。

小池氏がそうした「卒業生として普通のこと」をしないのは、普通ではない事情があり、2022年に現地で請願しても大学は出しようがなかったのではないかという声も周囲で聞こえる。かような憶測が積み重なって大きな疑惑となっているのである。前回の選挙前のカイロ大学宣言でいったん沈静化はしたが、石井妙子著「女帝 小池百合子」がネットで拡散し、小池家の過去をすべて知る朝堂院大覚氏の証言までyoutubeで放映されたため、それと矛盾する “卒業証明書” は怪しいと大多数の国民が思うに至ったのが現在だ。それを「何度もお見せしている」と逃げれば逃げるほど疑念はふくれあがる様相になっている。すなわち、学歴詐称疑惑の存在は小池氏自身に全責任があるのである。それをあたかも他人の責任のように「いかがなものか」と言うのはまさに「いかがなものか」である。

文芸春秋は本年4月9日に小島氏のこういう発言を掲載している。

「相談したいことがあるの」。その日、東京都知事の小池百合子さんから呼び出されました。(中略)彼女はうろたえていました。原因は、ノンフィクション作家の石井妙子さんの著書『女帝 小池百合子』です。5月下旬頃から書店に並び、瞬く間にベストセラーになっていた。小池さんの半生が描かれていますが、話題を集めていたのが彼女のカイロ大学卒業の経歴を「虚偽である」と指摘している点でした。(中略、以下会話のみ)「カイロ大学、卒業しているんでしょ?」「それはもちろんしてるわよ」「卒業証書とか卒業証明書はあるんでしょ?」「ああ、ここにあるわよ」「それで済むんじゃないですか」「いや、それで済まないのよ」・・・(このため「カイロ大学声明」発表の工作に進むことになる)

僕はこの発言(赤字)が犯行捜査の核心であると考える。小池氏は、手元にある “卒業証明書” に何らかの瑕疵(傷)があることを知っており、それの再発行を申請してもそれは修復できず(あるいは再発行自体が不可能であり)、だからそれを都議会に提出しても疑念の払拭は済まないと確信して小島氏を呼び寄せていたのである。そして、同じ理由から、2022年11月にカイロ大学を訪問しているのに「卒業生として普通のこと」ができなかったのである。検察は小島氏の告発を受理し、 “卒業証明書” を押収してそれを突き止め、起訴していただきたい。

このまま選挙戦に突入するなら国民(都民)は「偽物とバレるから出せないのだ」と結論する以外になくなってしまう。ウソつきに投票しようという有権者は減るだろう。自民党が応援していることも、不動産利権で報道機能が麻痺したメディアが守っている景色も氏にとってネガティブな情報になりつつある。政治もメディアも徹底的に腐敗しているこの事態を静観するわけにはいかない。ウソで権力が握れる国は滅ぶ。真剣に努力を重ねた多くの善良な日本人を愚弄し、社会の秩序を乱し、子供たちの夢を削ぎ勉学意欲に悪影響を及ぼす姦才の主と断じる。一時世を騒がせたショーンKと似た者同士とネットで断じられてもいる。彼は失脚で済んだが小池氏は公職にあるため公職選挙法違反という犯罪者になる可能性がある。それが日本国の法律である。

小池氏の “卒業証明書” が検察によって偽物と証明されてもされなくても裁判で有罪となる可能性はあり、その場合、仮に執行猶予がついたとしても、今回の選挙で当選していれば5年の公民権停止によって小池氏は在職中に失職する。すると都知事は改選となり、ふたたび選挙費用としておよそ50億円もの我々都民の税金が空費される事態を招く。来る7月7日は良識ある東京都民がそれでいいのかの審判を下す日でもある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

父の日のちょっとした出来事

2024 JUN 19 7:07:09 am by 東 賢太郎

次女がロイヤルホスト行こうというので家族で行った。子供の頃ね、ステーキなんかめったに食べさせてもらえなくてね、ビフテキっていったんだよ。銀座の不二家でね、お爺ちゃんが機嫌がいいとチョコレートパフェとってくれて、帰りに銀色の筋が入った三角のキャンディー買ってもらってね、うれしかったね。

ジュースはバヤリースってのがあったけど安いんでオレンジの粉ジュースでね、底に粉が残るんでまた水足して飲んでたな。カルピスもそうやってた。バナナは台湾が高級であんまり出なかったよ、みかんかリンゴかスイカだな。キウイとかマンゴーとかパパイヤとか、そんなのはなかったんだ。

黒黒ハンバーグ定食にしたがそれだってご馳走だ。十分満足したが、食べなよというのでチョコレートパフェもとった。不二家のこれとアメリカ時代のビッグマックは高嶺の花だ。すっと背の高い巨大なパフェの頂上に位置する生クリーム部分にスプーンを入れると今でも誇らしさすら感じるものである。

そろそろ会計してくれという段になって、それは次女からのプレゼントだったことを知る。「そうだったんだ、休日はほとんど知らないんだよな」とばつが悪い。「お父さん、父の日は休みじゃないよ」という会話になる。パリのMBA様である彼女は会社でM&Aをやったらしく頼もしいもんだ。

映画で英国やドイツの街並みが出てくると、知らない場所なのに家族と過ごした記憶がフラッシュバックして思わず入り込んでしまう。そういう場面が脳裏にぎっしり詰まっていて、無限のように在るあんなことそんなことが蘇って心が動くのだ。なんて幸せな日々だったんだという感興とともに。

同じことが音楽でも起こる。ブラームスの6つの小品Op.118、亡くなる4年前に作曲された、彼の最後から2番目のピアノ曲だ。これを聴くとフランクフルトのゲーテ通りからツァイルという目抜き通り商店街に家族で歩いた週末の楽しい日々が瞼に浮かぶ。

そういえばフランクフルトでのこと、娘たちのピアノの先生が名ピアニスト、レオナルド・ホカンソン(1931 – 2003)の弟子ということで演奏会に連れて行ってくれた。アルトゥール・シュナーベルの最後の弟子の一人である。まるで昨日のことのようだが、あな恐ろしや、1994年だからもう30年も前になるのか。聴かせていただいたホカンソンのブラームスの第2ピアノ四重奏曲は実に味わい深く、終了後に楽屋でお礼を述べブラームスについて意見を交わしたが緊張していて内容はあまり覚えてない。いただいたCD、ここにOp.118が入ってるのだが、裏表紙にしてくれたサインはyoutubeの背景になっている。そのイベントを永久に残して恩返しできたかもしれない。滋味深い素晴らしい演奏だ。

そういえばフランクフルトでのこと、娘たちのピアノの先生が名ピアニスト、レオナルド・ホカンソン(1931 – 2003)の弟子ということで演奏会に連れて行ってくれた。アルトゥール・シュナーベルの最後の弟子の一人である。まるで昨日のことのようだが、あな恐ろしや、1994年だからもう30年も前になるのか。聴かせていただいたホカンソンのブラームスの第2ピアノ四重奏曲は実に味わい深く、終了後に楽屋でお礼を述べブラームスについて意見を交わしたが緊張していて内容はあまり覚えてない。いただいたCD、ここにOp.118が入ってるのだが、裏表紙にしてくれたサインはyoutubeの背景になっている。そのイベントを永久に残して恩返しできたかもしれない。滋味深い素晴らしい演奏だ。

いま、このフランクフルト時代の部下たちが事業を助けてくれている。次のチューリヒ、その次の香港でそういう交流はもうなく、やはり最初の店は特別だったのだろう、ドイツの空気を吸って仕事した部下たちは特別な存在だ。ドイツ語しか聞こえない中でどっぷり浸っていたバッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン、ワーグナー、ブラームス、ブルックナー・・・これまた人生最高の至福の時だった。

次女の記憶は幼稚園に上がったドイツからだろう。活発な子だが歩いて疲れるとまっさきに回り込んで抱っこになり、ダウンタウンのがやがやしたイタリア食材屋だったか、はっと気づいたら雑踏に紛れてしばし姿が見えなくなって大騒ぎした。毎月彼女用には「めばえ」という雑誌を日本から取り寄せていて、帰宅して玄関でそれの入った紙袋をわたす。あけてそれを取り出した光輝く顔はフェルメールの絵みたい。子供たちのそれが励みで仕事をしていたような思いがある。

食事から戻る。坂道を下ると遠く先の多摩川あたりまで点々と街並みの光がきれいだ。もうここに住んで15年になる、早いなあというよりまさに矢の如しだ。ワインでけっこう酔ってる。しばし猫と遊んでから地下にこもってピアノを弾くのはよくあるパターンだ。いま譜面台にあるのは2つ。毎日さらっているシューベルト即興曲D899の変ト長調はうまくいかない。じゃあもうひとつのショパンのワルツ 第3番イ短調 Op. 34-2はどうだ。だめだ、音をはずす。練習をなめちゃいかんぞとふらつきながら3階の部屋までふーふーいって上がると階段のてっぺんにこれがあった。

食事から戻る。坂道を下ると遠く先の多摩川あたりまで点々と街並みの光がきれいだ。もうここに住んで15年になる、早いなあというよりまさに矢の如しだ。ワインでけっこう酔ってる。しばし猫と遊んでから地下にこもってピアノを弾くのはよくあるパターンだ。いま譜面台にあるのは2つ。毎日さらっているシューベルト即興曲D899の変ト長調はうまくいかない。じゃあもうひとつのショパンのワルツ 第3番イ短調 Op. 34-2はどうだ。だめだ、音をはずす。練習をなめちゃいかんぞとふらつきながら3階の部屋までふーふーいって上がると階段のてっぺんにこれがあった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。