『レコード芸術』休刊のお知らせに思う

2023 APR 4 16:16:50 pm by 東 賢太郎

昨日、このニュースを知った。

当誌には高校時代から長年お世話になり、海外でも取り寄せて愛読していたので複雑な気分である。

ただ、証券マンの目にこの日が来るのは予見されていた。雑誌文化の衰退はもう誰にも止めようがない。ジャンルを問わず雑誌のほとんどは赤字と聞いて久しく、週刊朝日が5月末で休刊というニュースでこれから何が起きてもおかしくないという事態に至っていたからだ。ネットと動画に押されて文字を読む文化が顕著に後退し、新聞も部数が激減しているマクロ現象の一環だ。

次に、これは各所で私見を述べてきたが、クラシック受容文化の変質である。帰国したのにレコ芸を通しで買わなくなったのはいつからか調べると、2010年からだった。僕が愛好した評論家は硬派の大木正興氏だが、氏亡き後は文学者の格調を最後まで失わなかった吉田秀和氏(2012年没)、好悪直言型で演奏家目線の宇野功芳氏(2016年没)が逝去されたことをもって文化の変質は不可逆的と感じた。

2014年に書いたこの稿をさっき読み返してみたが、今日これを書いてもいい。

僕のクラシックのブログについて(訪問者25万に思う)

つまり、書いてあることは9年前からすでに起きていたわけであり、それがレコ芸という雑誌に局所的に現れたといってそれで止まるわけでもない。この流れは世界のクラシック音楽界を揺り動かし、日本の音楽産業から音大のあり方にいたるすべてを飲み込みつつある津波だからである。

3週間前に偶然だがレコ芸のことを書いていた。

音楽評論誌の「立ち位置」については若い頃から考えがあったからだが、それほど僕の中では音楽を通じて社会を深く観察、考察するテキストになった重みのある雑誌である。これが消えるということは我が国のインテリゲンチャがこれから本格的に、雪崩をうって消滅してゆき、受験やクイズ番組には強いがぺらぺらに皮相的で利己的、我田引水的である疑似インテリが蔓延る社会をまぎれもなく予見していると言わざるを得ない。文化は世相を映す鏡なのである。

ではどうしたらよいのか。政治家でも教師でもない僕には何の力もない。老兵は消え去るのみだからもう関係もない。そんな酷い社会になっても家族、社員、友人たちはうまく生きていけるよう心掛け、見守るしかないだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト ピアノソナタ ヘ長調 K. 332

2021 AUG 15 12:12:40 pm by 東 賢太郎

同年輩の皆さんそろって「近ごろ足がね」という話になる。たしかに僕も膝が良くないが、もっと気になるのは目だ。そこで眼科の先生が「黄斑変性防止に効果がある」というルテインと亜鉛の調合された米国の錠剤を飲んでいる。そのおかげなのか、多摩川を走ったらなんだか目が良く見えるではないか。近くも遠くもだ。もともと裸眼で1.2あるが、その見え方はまるで高校生だ。あまりの嬉しさに、家に帰るや「また野球やるぞ」と叫んで相手にされなかったが、一つご利益があった。楽譜が見えるのだ。モーツァルトのK.332を出してきて全部を通して弾けた。つっかえながらだが。

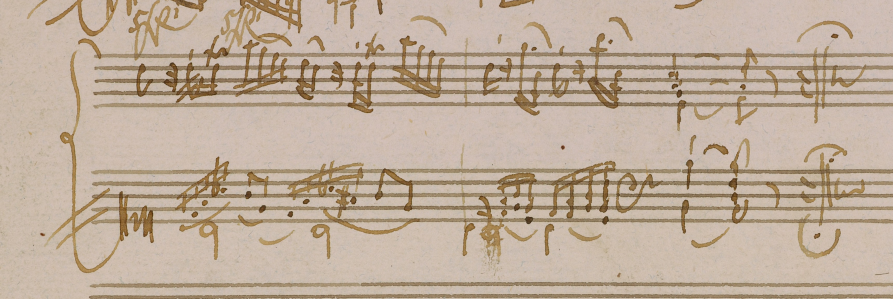

この曲はかつてパリ滞在ごろの作品とされていたが、もっと後のウィーン時代の作品というのが現在の定説だ。アラン・タイソン著 “MOZART, Studies of the Autograph Scores” はその根拠を与えた研究のひとつで、僕の愛読書だ。モーツァルトがザルツブルグでは10段、ウィーンでは12段の五線紙を使ったことはほぼ原則に近いと言ってよく、K.332にはご覧のとおり前者が使用されている。

それが旧学説の根拠だったが、タイソンは原則にも少数だが例外があり、ウィーンに定住してからでも10段譜を使った例があることを見つけた。K.330-332の3つのソナタが、より確かな根拠のある複数の “例外” の一部であるという仮定をたてることで、「1783年のザルツブルグ帰郷の際に書いたためにウィーンの12段譜ではなく当地の10段譜を使用したのだ」と推定している。ただウィーンへの帰路リンツで書い たことが確かなK.333とは紙が違っており、作曲年に絶対の根拠がないのはこの論証の弱みだ。1784年6月の手紙に「姉に送った3つのソナタ」を「アルタリア社が出版する」という記述があることからタイソンは作曲が帰郷前なら既に出版されていたろうし、帰郷中なら姉は写譜を持っていただろうから “送った” の記述はおかしいと指摘(同書232ページ)して、「1783年にザルツブルグで書いたが完成はしていなかった、あるいは写譜の時間がなかったのでは」という結論に帰着している。

たことが確かなK.333とは紙が違っており、作曲年に絶対の根拠がないのはこの論証の弱みだ。1784年6月の手紙に「姉に送った3つのソナタ」を「アルタリア社が出版する」という記述があることからタイソンは作曲が帰郷前なら既に出版されていたろうし、帰郷中なら姉は写譜を持っていただろうから “送った” の記述はおかしいと指摘(同書232ページ)して、「1783年にザルツブルグで書いたが完成はしていなかった、あるいは写譜の時間がなかったのでは」という結論に帰着している。

彼はもうひとつ推理している。「ウィーンに戻ってから需要があるであろうピアノの生徒への教材としての用途も意識して書かれたのではないか」というものだ。この説については僭越ながら多少の応援をすることができる。モーツァルトのソナタは決してやさしくはないが、K.332はピアノを習ってない僕でも弾けるからである。自分の腕前を披露しようと勇んで乗り込んだモーツァルトがパリで教材を書く理由はなく、就職活動は完全に失敗したところにやってきた不慮の母の死で精神的にもそんな状態ではなかった。完成したのはショックを映し出している悲痛なイ短調ソナタだけだったという現在の定説には大いに納得感があろう(ご参考:モーツァルト ピアノ・ソナタ イ短調 K.310)。

K.332の第1楽章(Mov1と記述、以下同様)は饒舌だ。こんなに主題がてんこ盛りで現れるにぎやかな曲はモーツァルトといえども類がない。ソナタ形式の第1主題、第2主題を男と女に見立てる俗習に従うならこんな感じだ。パーティ会場。冒頭の第1主題(T1、以下同様)はややお堅いフォーマル姿の男だ。するとカジュアルな装いの女(T2)が絡む。すぐ喧嘩になってニ短調の嵐(T3)がくる。やがておさまり台風一過のように清澄なハ長調のT4が出る。二人は意気投合したのだ。そこでダンスをする(シンコペーションとピアノーフォルテの嵐、T5)。終わると二人はお休みする(T6)がまだ胸騒ぎ(シンコペート)が残っており、やおらトリルとアルペジオで興奮をあおるコーダ(T7)に流れ込む。なんともドラマチックでセクシーだ。このMov1の開始、第1主題がいきなり出てくる。最晩年の作品に交響曲第40番、クラリネット協奏曲があるが数は多くなく、K.330-332のどれもそうであるのはK.310の残照だろうか。特にK.332のインティメートナな雰囲気の主題による柔らかな幕開けは本人のどの作品よりもベートーベンのピアノソナタ第18番、28番に遺伝していると思う。

さて、長くなったが、以上がまだまだ「提示部」の話なのだ。T1が第1主題、第2主題は構造的には上述のようにT2ではなくT4と思われるが、主題が7つもあるのだから深く詮索してもあまり意味がない。この現象が交響曲第31番ニ長調k.297(300a)(いわゆるパリ交響曲)のMov1でも起こっていることは注目してよい(ご参考:モーツァルト「パリ交響曲」の問題個所)。K.332がパリ時代に分類されパリ・ソナタと呼ばれた旧学説にも様式的には一理あったと考えられる。たった93小節にこれだけのことが起き、息つく暇もない。弾いていて「これがモーツァルトだ!」と喜々とした気分になる。なる、というか、襲われると言った方がいい。彼のワールドにぐいぐい引きずり込まれてしまう。再現部はあっさりして7つのどれでもないT8で始まり、ダンスT5が再現する。T8はT7の変形、T5はT4の後段だから一応理屈に合わないことはないが。

Mov2は一転して、モーツァルトに語られ、泣かれる。彼は母を追想している。僕もそうなる。K.310は号泣だったが、ここでは声はない。冒頭(T1)変ロ長調がT1’で変ロ短調に暗転する。ここを弾く心持ちは半端なのものでない。母を追って黄泉の国を彷徨っていくと、在りし日への微笑みが訪れる(T2)。やがて悲しみが戻って楽章唯一の32分音符のパッセージが現れコーダで鎮まる。以上が提示部で展開部はなく再現部になる。モーツァルトは即興バージョンも記譜している(彼が実際にこうやって変奏していたという稀有なサンプルだ。でも意外に饒舌でなく品位を崩さない)。そちらのT1’にある64分音符の半音階上昇パッセージは彼の慟哭である。2度目のコーダでファに#がついてる、これと、T1の第3小節のシに♮がついている・・・分かっていただけるだろうか、これがモーツァルトなのだ。

Mov3は陽の極に戻る。無窮動風の疾走する主題T1がパウゼで止まり、ヘ長調のままの第2主題T2が左右のユニゾンに流れ込むあたりはベートーベンのソナタにエコーしている。展開部でT2がふっとハ短調になるところは魔笛のパパゲーノを予言している。再現部は想定外のハ短調で始まる。この楽章はベートーベンのピアノソナタ第25番のMov1に響いており、どちらもMov3はひっそりと消えるように終わる。そう、K.332を彼は愛奏したに違いない、私見ではMov1のごちゃごちゃを彼流に料理するとソナタ28番Mov1になる。ダンス(T5)は分離してMov2(生き生きと行進曲風に)になった。25番は「ソナチネ」と呼ぶように指定され、たった9分で終わる最短のソナタだが献呈者がないことから教材用でもあったと思われ、やはりそうであったK.332と全貌も類似するように思う。

ひとつ前のK.331がトルコ行進曲付きのイ長調でソナタ形式楽章がひとつもない「ソナタ」なのは周知だが、K.332もハイドンの模範的なソナタをはみ出している、しかし、Mov2をそれと認めるぐらい大まかな定義を許容するならば、K.332は逆に3楽章ともソナタ形式である。ベートーベンはピアノソナタで種々の実験を行ったがモーツァルトもそうだろうか。どうも彼にはそぐわしくないように思う。特にK.332は何かの理由で創作意欲が横溢し、一筆書きの如く一気に書かれたように見える。書かれた結実の天衣無縫の美に聞きほれながら、ザルツブルグを後にする彼を何がそこまで舞い上がらせたかに興味が至る。

心はウィーンに向かっていた。

晴れて父と姉にコンスタンツェを認めてもらった、いや認めてなくてもいいさ、それがどうしたんだ、もういいじゃないか息子の勤めは果たしたんだから。やっとウィーンに戻るんだ。妻と二人だけだ、僕は自由だ!スターになって豪邸に住むぞ。僕の演奏会がうけないはずがあるか。あの馬鹿で高慢なパリの貴族どもとは違う、ウィーンではもう僕は知られてるし貴族なんてみんな僕にひれ伏して客になるだけさ、弟子もたくさん取れるから生活は安泰だ、大ヒットの「後宮」があるしソナタの方も流行のトルコ風にしてやったからイチコロだよ。オペラを書くぞ、貴族を思いっきりおちょくった奴をさ。コケにしてやったクソ野郎のコロレード大司教、覚えてろよ、僕がいなくなってザルツブルグは大損だ、吠えづらかかしてやるからな。

リリー・クラウス(1956)

クラウス(Lili Kraus, 1903 – 1986)はバルトーク、コダーイに師事したハンガリー人で下記のシュナーベルの弟子でもある。モーツァルトを珠玉の美で綺麗に弾く人はいくらもいるが、よいタッチで弾ける人はあまりいない。この人は持っているものが格段に違う。変幻自在、曲想によってルバートし強弱も移ろうがタッチもそれに合わせてダイヤモンドの光輝のように色を変える。ステレオの68年盤もあるがこの曲は旧盤の方が良い。あらゆるモーツァルトの名盤の白眉としてモントゥー/BSOとのピアノ協奏曲第12番を僕は挙げるが、このK.322はそれに匹敵する。

クラウス(Lili Kraus, 1903 – 1986)はバルトーク、コダーイに師事したハンガリー人で下記のシュナーベルの弟子でもある。モーツァルトを珠玉の美で綺麗に弾く人はいくらもいるが、よいタッチで弾ける人はあまりいない。この人は持っているものが格段に違う。変幻自在、曲想によってルバートし強弱も移ろうがタッチもそれに合わせてダイヤモンドの光輝のように色を変える。ステレオの68年盤もあるがこの曲は旧盤の方が良い。あらゆるモーツァルトの名盤の白眉としてモントゥー/BSOとのピアノ協奏曲第12番を僕は挙げるが、このK.322はそれに匹敵する。

アルトゥール・シュナーベル

シュナーベル(Artur Schnabel, 1882-1951)はブラームスに「将来最も恐るべき天才」と絶賛された。ベートーべン弾きのイメージがあるが彼のモーツァルトはどれも一級品で、テンポにはこれしかないという納得感がある。まとめにくいMov1が常に品格を保ち、細かな表情にクラウスの即興性はないが、ドイツの伝統にがっちりと根ざした盤石の安定のうえに玉を転がすようなタッチのMov3は決して機械的に陥らない。ニュアンスに富み、デリケートで奥深く人肌の情感のこもるMov2は最高の演奏の一つである。

シュナーベル(Artur Schnabel, 1882-1951)はブラームスに「将来最も恐るべき天才」と絶賛された。ベートーべン弾きのイメージがあるが彼のモーツァルトはどれも一級品で、テンポにはこれしかないという納得感がある。まとめにくいMov1が常に品格を保ち、細かな表情にクラウスの即興性はないが、ドイツの伝統にがっちりと根ざした盤石の安定のうえに玉を転がすようなタッチのMov3は決して機械的に陥らない。ニュアンスに富み、デリケートで奥深く人肌の情感のこもるMov2は最高の演奏の一つである。

グレン・グールド

先日に東京芸大ピアノ科卒で音大講師のH様からお手紙を頂戴し、グールドとリヒテルの本をいただいた。啓発されてK.332を聴いてみた(多分2回目だ)。Mov1の饒舌はグールドの手にかかるとアレグロのソナタになり、リズムの骨格が浮き上がり、バッハのイタリア組曲みたいに聴こえる。Mov2のテンポに奇異さはなく、グールドはモーツァルトへの敬意もあるのかな、もしあるならこれだろうと思った。発見だが全部が平凡ではない。不思議な硬質の透明感が支配し、2度目の変ロ短調は即興なしの版で遊びはなし、コーダの左手のファ#の所の聴感はまるでウェーベルンだ。Mov3はアレグロ・アッサイでなくプレストで疾風の如し。どうしても指の回りに耳が行ってしまうがこの速さだと長調、短調の移り変わりの効果がくっきり鮮明に伝わる。グールドの才能と個性はJ.S.バッハにおいて最高度の開花を示したことは何人も否定のしようがないが、それがモーツァルトという場においてもそうだったかは尚且つ疑問が氷解しない。しかし、これを聴くにつけ、さらにモーツァルトが弾いたのは音が長く保持されないハープシコードであることを考えると、このテンポを彼も支持した可能性はあるし、Mov1のフォルテとピアノの強烈な対比はむしろ本質を突いているとも思う。楽譜を読みこんでも自分で弾けない解答は選択できない。超人的な知性の人が宇宙レベルの超人モーツァルトにどう挑んだかという解答がここにあるわけだが、グールドの技術をもって見事に弾けたからそれに至ったということで、もしそれが万人の予想を裏切ってモーツァルトに支持されるものであったならという想像に耽っている。これだから音楽は面白い。H様、本当にありがとうございます。

先日に東京芸大ピアノ科卒で音大講師のH様からお手紙を頂戴し、グールドとリヒテルの本をいただいた。啓発されてK.332を聴いてみた(多分2回目だ)。Mov1の饒舌はグールドの手にかかるとアレグロのソナタになり、リズムの骨格が浮き上がり、バッハのイタリア組曲みたいに聴こえる。Mov2のテンポに奇異さはなく、グールドはモーツァルトへの敬意もあるのかな、もしあるならこれだろうと思った。発見だが全部が平凡ではない。不思議な硬質の透明感が支配し、2度目の変ロ短調は即興なしの版で遊びはなし、コーダの左手のファ#の所の聴感はまるでウェーベルンだ。Mov3はアレグロ・アッサイでなくプレストで疾風の如し。どうしても指の回りに耳が行ってしまうがこの速さだと長調、短調の移り変わりの効果がくっきり鮮明に伝わる。グールドの才能と個性はJ.S.バッハにおいて最高度の開花を示したことは何人も否定のしようがないが、それがモーツァルトという場においてもそうだったかは尚且つ疑問が氷解しない。しかし、これを聴くにつけ、さらにモーツァルトが弾いたのは音が長く保持されないハープシコードであることを考えると、このテンポを彼も支持した可能性はあるし、Mov1のフォルテとピアノの強烈な対比はむしろ本質を突いているとも思う。楽譜を読みこんでも自分で弾けない解答は選択できない。超人的な知性の人が宇宙レベルの超人モーツァルトにどう挑んだかという解答がここにあるわけだが、グールドの技術をもって見事に弾けたからそれに至ったということで、もしそれが万人の予想を裏切ってモーツァルトに支持されるものであったならという想像に耽っている。これだから音楽は面白い。H様、本当にありがとうございます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマンの楽譜と病気の関係

2020 FEB 18 23:23:49 pm by 東 賢太郎

シューマンの楽譜を見ていると、大学で初めて憲法や民法を読んだ時のことを思い出すことがある。法文は読み手の呼吸と合わないから意味がすんなり入ってこず、へたくそな文章だと思った。しかし慣れてくるとわかる。『書かれるべきこと』を必要最小限の文字に落とし込み、読み手が勝手に解釈する余地も最小限にするとそうなるのだ。

後に仕事で契約書に遭遇する。契約は訴訟になったらという前提だから書きかたは確立していて、回りくどくて解りにくい箇所は往々にしてその契約の個性ある守りの難所なのだ。法学部という所はいわばそういうややこしい文章の訓練所であり、拙ブログもそうだが、くどいけど念押しまでして正確に伝えることがもはや僕の抜きさし難い習性となってしまっている。そのことは「精読」して下さる読者の方だけがわかる。内容が『書かれるに値すること』だったかどうか?それは、ぜんぜん別なことだ。

シューマンの譜面に一抹のぎこちなさを感じるのは、例えば、トロイメライの旋律と拍節の見かけの不一致とか、第3交響曲の冒頭について書いたこのブログのような箇所だ(シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第1楽章))。どうしてこうなるかというと、彼は心に浮かんだ楽想を『書かれるべきこと』として「採譜」したのだと思われる。立法者が必要なコンテンツを法律にするのと同じで、そのどちらの作業も英語はコンポーズ(compose)だ。そこだけ切り出せばエンジニアの如くメカニックな作業である。

シューマンは自著「音楽と音楽家」の「音楽の座右銘」の章にこう書いている(吉田秀和訳、岩波文庫、230ページ):

シューマンは自著「音楽と音楽家」の「音楽の座右銘」の章にこう書いている(吉田秀和訳、岩波文庫、230ページ):

作曲をするようになったら、まず頭の中ですっかり作ってしまうこと。そうして、その曲がすっかりできるまで、楽器で弾かないように。心の中から湧いてきた音楽なら、他の人がきいても、やはり同じようにうたれるだろう。もし、君が幸いにも活発な幻想力を天から恵まれていたら、さぞ君もただ一人でピアノの前に釘づけになったように何時間も座り込んで、和声の中に心の内を表現しようとするだろう。

以上は「子供のための小品集」の出版に際して子供に向けて書いた文章だが、彼の作曲法(過程)をうかがうことができる。「心の中から湧いてきた音楽」を和声まですっかり作ってからピアノで弾きなさい(つまり、譜面に書きなさい)と言っている。まさにこうして、ラインの冒頭はあの譜面になったのだろう。

シューマンの音楽はファンタスティックなものであるが、それは心の中から湧いてきた音楽という原石がそうだという話であり、それを採譜する作業にファンタジーがまぎれこむなんてことはあり得ない。そしてその作業の精度と速度は最晩年に精神の変調してをきたしてからもいささかも衰えを知らないということは、

「チェロ協奏曲は1850年10月10日から24日にかけて、交響曲第3番は1850年11月2日から12月9日にかけて、ヴァイオリンソナタ第1番は4日間、同第2番は6日間、ピアノ三重奏曲第3番が7日間と、驚くべき速筆で書かれている。『ヘルマンとドロテア』序曲はわずか数時間で作曲された」(wikipedia)

という事実で実証されている。つまり、それがロジカルに意味するところは、採譜された楽譜を深く研究しそのままを弾けば原石のファンタジーは現れるし、現れるように弾くことが良いシューマンの演奏ということになる。

シューマンは子供のころから晩年に至るまで日記を書き続けている。僕もそうなので想像してしまうが、何かの目的のためというよりは日々の出来事を書き残しておきたいからだ。シューマンは性生活まで書きこんでいるが、べつに何のためでもなくそういう性格なのだ。昨今だとそれって変質狂ですよなんて平気で病気にされかねないが、そんな風潮自体が成熟社会の病気だ。僕は数を数えるくせがあって、階段は縁起が悪い4、13回のステップにならないようにしたりするが、今どきはニュメロマニア(計算狂)なんて病気にされてしまう。高所恐怖症も閉所恐怖症も心療内科に行けばきっと病気だろう。

シューマンにはいろんな普通ではない個性があって、誘因となり得る病名は学者によると躁鬱病、梅毒、統合失調症、結核性髄膜炎、脳腫瘍と多彩である。どれであれたしかに病気だ。しかし、ひとつのことに異常にこだわり執拗に気に入ったリズムをくりかえすなどは、そういう症状を生む病気があるかどうかは知らないが、常識的には「性格」であり遺伝的形質と考えるのが自然だろう。ライン川に投身するのは尋常でないが、姉のエミーリエも29歳で入水自殺しておりそれも遺伝かもしれない。彼の「心の中から湧いてきた音楽」は持って生まれたものの投影であり、遺伝的性格の産物であったという考え方は自然に成り立つと思う。

逆に、日本では狂おしい病気が往々にして彼の楽想のファンタジーに関係づけられてしまう傾向を見る。それを言う人はほとんど「心の中から湧いてきた音楽」と「採譜するメカニックな工程」の区別に気づいていない。候補とされたどの病気の罹患者もファンタジーを好む性向になるという科学的論拠は聞かないし、僕の知るドイツ人、英国人のシューマン好きでそんなことを言う人は一人もいなかった。戦前の私小説で「肺をやる(病む)」「吐血する」が一種のマゾヒスティックな美学風に取り扱われたのを思い起こさないでもない(僕はその風情がおぞましくて読まなくなった)。日本病の一環かもしれない。

また、彼の管弦楽法を未熟と見て改定するのは完璧な誤り(error perfectus)である。見た通り、シューマンの「心の中から湧いてきた音楽」を「採譜」する能力は年齢でも病気でも微塵も衰えなかった。ということは、彼のスコアは忠実にその「音楽」を書き取ったものの具現であるはずで、地味に響こうが金管の書法が20世紀の進化した楽器にとって無用にぎこちなかろうが、マーラーやシューリヒトが違う風に書き直すことにソフィスティケイトされたいかなる意義、インテリジェンスも見出すことは僕には不可能だ。同じ意味で、「シューマンの音楽はファンタスティックなものである」と、楽譜に指示のない自己流を “ファンタスティック風に” 演奏する人にも、かけらも関心を持ちようがない。なぜかは彼に代弁してもらおう。

いわゆる華麗なひき方が、達者にこなせるようになろうと心がけないように。ある曲をひく時には、作曲家の考えていた印象をよび起こすよう努めなければいけない。それ以上をねらってはいけない。作家の意図を超えたものは、漫画と同じだ。

(ロベルト・シューマン、上掲書232~3ページ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が流儀の源はストラヴィンスキー

2020 JAN 27 22:22:34 pm by 東 賢太郎

ストラヴィンスキーの門をくぐったことで我がクラシック遍歴は始まった。ベートーベンの第九交響曲より詩篇交響曲の方が歌えるという時期が長くあり、頭の中のライブラリーの分量ではモーツァルト作品に並ぶかもしれない。こういう聴き方を音楽の先生はきっと推奨しないのだろうが、これでいいのだということをストラヴィンスキーが語ったある言葉で得心した。音楽に限ったことでなく、人生全般、生き方そのものに関わる言葉としてだ。

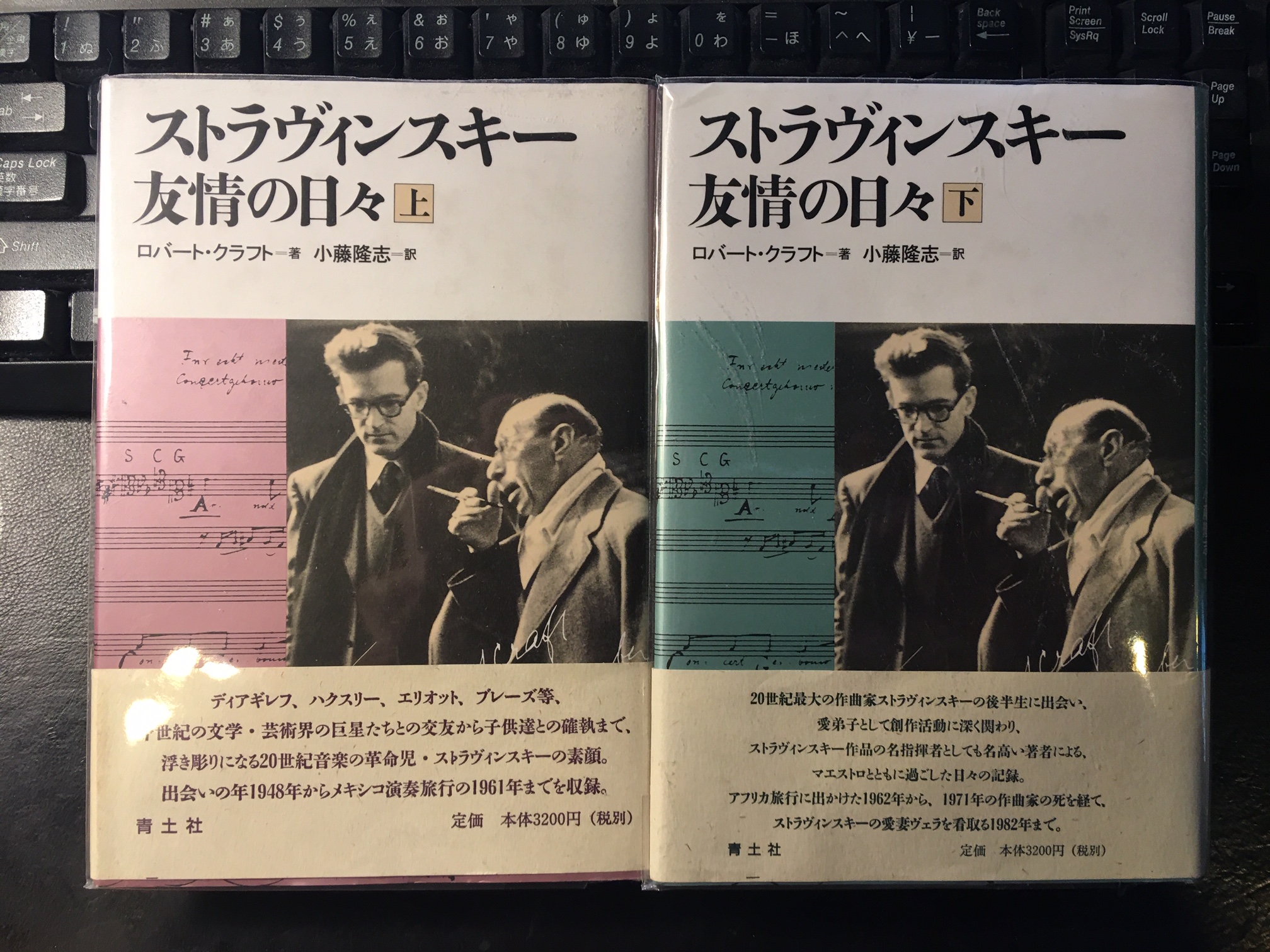

それはこの本にある。弟子で指揮者のロバート・クラフトが師匠との日々を日記形式で綴ったドキュメントだ。

質問者「いったい現代音楽とは何でしょうか」

I・S「いわゆる現代音楽は私にはどうでもいいのです。私の様式が現代的かどうかですか。私の様式は私の様式で、ただそれだけです」

これを読んで背筋に電気が走った。何もわかってない子供だから、ストラヴィンスキーは男として格好いいとシンプルに惚れこんでしまった。

高校生あたりから漠然と「格好いい人生を送りたい」という稚気に満ちた願望があった。何になりたいでもなく、自分なりに格好いいと想像する姿、それが、

「あっしにゃあ関りのねえこって・・・」

だった。これは当時流行っていた木枯し紋次郎のニヒルな名セリフである。それとストラヴィンスキーと何の関係があるんだ?それは脳内でこうつながる。

だった。これは当時流行っていた木枯し紋次郎のニヒルな名セリフである。それとストラヴィンスキーと何の関係があるんだ?それは脳内でこうつながる。

「現代音楽?あっしにゃあ関りのねえこって・・・」

他人が何をしているかなんて俺にゃぜんぜん関係ないぜ。そうだよな、世間体を気にしたり、八方美人で人に関わってたりしたら春の祭典は書けねえ。そう思った。中村敦夫は今風なイケメンではない。泥臭い。そういう顔じゃないとあのハードボイルド、ニヒリズムは出ない。誰が見ても素敵、カッコいいを目指しちゃいけない、そういう顔つきからは格好いいものは出てこないんじゃないか。

ストラヴィンスキーは音楽の渡世人だった。作風が転々としてカメレオンなんて揶揄もされた。しかしどれも彼の様式なのだ。もし三大バレエみたいな曲を一生書いてたら、それはそれで更なる金字塔を打ち建てたには違いない。しかし渡世人は安住しないのだ。誰にも世話にならず面倒かけず、風の吹くまま気の向くまま、どうせこの世にゃ俺ひとり・・・。彼の顔もタダものじゃない。

ストラヴィンスキーは音楽の渡世人だった。作風が転々としてカメレオンなんて揶揄もされた。しかしどれも彼の様式なのだ。もし三大バレエみたいな曲を一生書いてたら、それはそれで更なる金字塔を打ち建てたには違いない。しかし渡世人は安住しないのだ。誰にも世話にならず面倒かけず、風の吹くまま気の向くまま、どうせこの世にゃ俺ひとり・・・。彼の顔もタダものじゃない。

春の祭典は聴衆を暴徒に変え、警官隊まで出動させた。音だけの力で。これが音で人の心を動かす作曲を商売とする者にどれほどの脅威か。格好いいとはこういうことなのである。それほどの革命的な創造をしながら、しかし、彼は次々と違う響きに関心を寄せていく。成功なんかポイっと捨てちまって、どんなに求められても二度とそこには戻ってこない。うわべだけのカッコよさを求めて生きてるような薄っぺらな男にそんなことは逆立ちしてもできない。書く音楽以前に、自身が勇気に満ちたプログレッシブな人間なのだ。渡世の道は花園かもしれないが無間地獄かもしれない。地獄であっても、もがいて這い出せればそれが幸福だ。何が幸いするかわからないから世の中は面白い。こんな格好いい人生があろうかと思う。僕にとって、一つの成功に安住する人はすべからく、つまらない人だ。

若い時にこうして電気が走ると一生痕跡が残る。これ以来、僕の生きる流儀はだんだんこういうものに収れんしていった。

・興味ないことはしない

・空気を読まない

・群れない

・人と同じことはしない

・つまらないことに1秒も使わない

この道に言い訳は落ちていない。結果がすべてであって、結果を出すための工夫を死に物狂いでするしかない。こうして僕はスナイパー主義になり、結果は出さないが懸命に群れて、周囲の空気を率先して読んで、人と違うことは積極的に避け、興味ないことを忠犬みたいに黙々とする「満員電車のっちまえ族」とは決定的に袂を分かつ人生を送ることになった。

75才のストラヴィンスキーがロバート・クラフトと対談しているビデオがある。

弟子の質問に師匠が答えていく図式だが、テレビのドキュメンタリー番組だからやらせっぽさ満点だ。ロバートはド真面目なインテリ青年で質問は台本通りであるのがバレバレだが、ストラヴィンスキーは母国語でない英語で喜々として答えている。しかし本音を言わず大人の会話に終始しているのはこの録画が後世に残ると知っているからだろう。曲をスタジオ録音する際に安全運転になるのと似て、表面づらはあまり面白くない。

そこで、まことに僭越ではあるが、愚生が時にチラッと垣間見えるストラヴィンスキーの笑み、表情の変化、語彙の選び方などを手掛かりとして、大先生の本音をこっそり盗み取って注釈してみたいと思う(英語が聞き取りにくくひょっとしてヒアリング・ミスがあるかもしれない。そんなアホなという部分は切にご訂正、ご笑納をお願いしたい)。

ではご覧いただきたい。

TVカメラ用のポーズをつけ、ピアノに向かって作曲中を装う彼は精一杯の演技でカメラの脇に待機していたロバートを呼び入れる。音符を書き込む姿はエンジニアのように見える。別室は建築士の事務所みたいだ。色鉛筆まで動員して几帳面に書きこまれた彼の巨大なスコアは設計図を髣髴とさせるが、そのイメージにフィットする。

ストラヴィンスキーはこんな事を言ってる。以下、注はすべて筆者による。

8才で始めたピアノで音階練習をしていて、音階というものは誰かが発明したのだと考え、それならば自分が創ってもいいだろうとオリジナルの音階を作った。14才でピアノを習った19才の女性教師が好きになってしまった(注1)。やがて師匠、友人となるリムスキー・コルサコフの弟子に和声法、対位法を習ったが死ぬほど退屈で(注2)、師匠に君は音楽院には行かずに自習しろと言われた(注3)。

注1・old maidは俗語でセクシャルに意味深。母親にバレた。

注2・この教師は知識はあるが音楽知らずのただの馬鹿と本音はナメ切っている

注3・耐えられなかったのは和声法で、対位法は関心あったと決然と言う。彼は古典を研究し、形式論理を重んじ、論理の進化で作風を転々とした。退屈で済ますわけにはいかず、あえて繕ったコメントと感じる。

初めて会ったディアギレフはオスカー・ワイルド(注4)みたいな男で、とても優雅でシックで敷居がお高く、微笑みながらやさしく肩を叩いてキミの庇護者だよとにおわせるスタイルの人だった(注5)。ディアギレフは火の鳥の契約をする前にショパンのオーケストレーションをしてくれと頼んできた。春の祭典の初演のスキャンダルを彼は(興業としては)喜んだが、それを巻きおこしたのは私の音楽であって彼のバレエではなかったから嫉妬もしていた。

注4・アイルランド出身の作家。ここでは「ホモの性癖が過ぎて投獄され梅毒で死んだあいつ」という意味で引用されていると思われる。ディアギレフもその道で著名。

注5・ディアギレフとの縁で功成り名を遂げたものの、彼のニヤリとした表情には「あの食わせ者にはやられたよ」感が満載で、それ以上の関係を感じないでもない。ディアギレフは貴族で海千山千の起業家だ、10才下の若造をおだてて手玉に取るのはわけなかっただろう。

私が指揮台に登るのは、どの指揮者よりも聴衆をうならせることができるからだ。私の父は当代一流の、あのシャリアピンに比肩される歌手である。私は偉大な解釈者の息子であり、彼の強烈な劇的表現の才能を受け継いで指揮をしている(注6)。

注6・指揮者としての自分を血筋で正当化している。作曲者なのだから解釈の正統性をなぜ謳わないのか不思議だが、彼はスイスに亡命したため1917年の十月革命で財産を没収され、ロシアがベルン条約加盟国でなかったためにパリでのロシア・バレエ団からのギャラ支払も拒否されてディアギレフと争っていた。だから三大バレエは人気を博したものの彼にはあまり印税をもたらさず生活は困窮した。すでにアンセルメ、モントゥーら著名指揮者のレパートリーとなっており、彼はチャレンジャーだったから血筋まで持ち出す心理になったのだろう。このインタビューはコロンビア・レコードが彼の自作自演盤を市場に出し始めたころに行われたから、彼は売上に敏感だったろう。ただ、結果としてレコードは売れて彼は「生きたレジェンド」になり、米国作曲作詞出版家協会(ASCAP)が彼の印税のランクを上げたため収入が3万5千ドルから7桁に近い6桁台に急上昇して大枚をつかんだ。

私が自作を指揮をすると専門の指揮者たちが怒るが、その理由は私の音楽(の解釈)についてではない、収入が減るからだ。競争(を仕掛けられた)と思うのだ。『ショパン』の稼ぎより『ルービンシュタインのショパン』の稼ぎの方が多くなくてはいけないのだよ、わかるだろう?(注7)まあ彼は友人だから悪くは言えないがね(注8)。

注7:俺の曲にただ乗りして稼ぐ奴らは許せんという意味。三大バレエは花のパリで初演から話題を巻き起こして興業的に当たっていたのだから、若くて金のない彼に「チクショー損した」感が大きかったのは当然だ。彼は創作過程について詳しいコメントを残していないが、想像するに三大バレエの時期はロシア革命、亡命、裏切りと重なる彼のトラウマでもあるだろう。

注8:ルービンシュタインに「ペトルーシュカからの三章」を書いて献呈しているための弁解。作曲家は経済的に不毛だったペトルーシュカを金にでき、ピアニストは『ルービンシュタインのストラヴィンスキー』を手に入れられるグッド・ディールだったとにおわせる。

演奏家は、トランペットならその奏者が、私のイマジネーション(注9)のとおりの音を出さなくてはいけない。音のイマジネーションを分かり易くするためにクラフトマンシップについて説明してください(注10)。(クラフトマンは)物を作る人だ。その物は独創的(発明的)でないといけないが(注11)。

注9:ロバートに「アゴン」のスコアの変拍子をひとしきり解説して見せた後、ストラヴィンスキーが創造の核心に触れだした。ロバートには「それはどこからどのように来るのですか?」と質問してほしかった。

注10:ところがロバートは(たぶん台本を消化するため)この一見もっともらしいが実はくだらない質問にすり替えてしまった。

注11:別の場所では、演奏家は作曲家が創った鐘を鳴らす鐘突き人だ、鐘は突けばちゃんと鳴るように創られていると述べている。質問の脈絡が不明のためストラヴィンスキーは鐘はそう造られるべきと苦し紛れに答えているわけだが、誠にもったいない機会損失であった。

彼(注12)はその知識を自己流儀で獲得していたが、音楽というものを習得してなかった。とても優れた耳と記憶力を持ってはいたがね、ロバート、君のようにね、でも君は作曲家じゃないが、彼は作曲家だ(注13)。

注12:前述の初めて和声法、対位法を習ったリムスキー・コルサコフの弟子。

注13:これを言うストラヴィンスキーは、自分はパフォーマーではなく創造者だ、作曲家は演奏家より上だという強いプライドを漂わせている。2日後に「アゴン」を指揮するロバートはその言葉に反応を見せない。パフォーマーに徹したことで評価されたのだろうが、世間の評価はピエール・ブーレーズが上だった。

音楽は音を聞くだけではアブストラクト(抽象)であり、振動を感じなくてはわからない。音楽は音のリアライゼーション(具現化)であり、それは人の心の働きである(注14)。哲学者ショーペンハウエルは「音楽はそれ自体が宇宙である」と言っている(注15)。

注14:鉛筆をくわえてその先をピアノにくっつけ、ベートーベンは耳が聞こえないからこうしていたと実演しているが、言いたかったのはこれだろう。アブストラクトでないものが彼にイマジネーションとして心の働きを喚起し、音として “聞こえて” おり、それを書きとるのがリアライゼーションと筆者は理解した。別なインタビューで彼は「最高の作品とはまさに妊娠している母親のように、心と耳で感じられるものだ」と語っている。

注15:ショーペンハウエルの音楽論の部分を書きとっている。彼が全編読んでいたかは不明。8才でオリジナルの音階を創造しようとしたストラヴィンスキーの心の作用は万物の根源に向かうという意味ですぐれて哲学的、科学的であるが、前掲書によると、死生観などは呪術的でもある。

以上。

ここでストラヴィンスキーが本当にやりたかったわけではないであろうパフォーマーの仕事ぶりを見てみよう。1959年にN響を指揮した火の鳥である。選曲も管弦楽法も聞きなれぬバージョンの組曲であり、その差異により、彼が著作権を持って課金できているはずのものだ。終曲のおしまい、ロ長調になる部分のぶつ切れは彼がそりが合わなくなっていたアンセルメ(彼はフル・ノート延ばす)へのプロテストかと感じないでもない。

ストラヴィンスキー夫妻とロバートはこの年行われた皇太子ご成婚にかけて来日し、兼高かおるが同行して京都、大阪、箱根、鎌倉、日光を旅した行程が詳細にロバートの上掲書に記されているが、ストラヴィンスキーのために2回のリハーサルをつけたこと以外は5月1日のこの演奏会にはまったく言及がない。彼らの意識の中ではその程度のものだったのだろう。

上掲ビデオのNBC番組については、ロバートの上掲書に記述がある。6月12,13日で、その5日あとが巨匠の75才の誕生日だった。

最晩年のロバート・クラフト(October 20, 1923 – November 10, 2015)が1971年にヴェニスで執り行われたストラヴィンスキーの葬儀の思い出を語っている。最後の一言に衝撃を受けた、まさに感動的だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

魔笛とフランス革命-妙な台本の謎を解く-

2019 NOV 15 0:00:59 am by 東 賢太郎

「魔笛とフリーメーソン」なら世の中には書物があふれていて、メーソンを象徴する数字は3だから序曲の最初に和音が3回鳴るとか変ホ長調は♭が3つだとか、真実かもしれないがそうであってもなくてもまったくどうでもいいことが書いてある。では「魔笛とフランス革命」はとなると、自由・平等・博愛にひっかけたものは見たことがあるがそれはメーソンのスローガンにすぎないのであって、革命との抜き差しならぬ関連を論じたものは少なくとも僕は知らない。そこで、本稿ではその表題で僕の仮説を述べることにする。

「魔笛とフリーメーソン」なら世の中には書物があふれていて、メーソンを象徴する数字は3だから序曲の最初に和音が3回鳴るとか変ホ長調は♭が3つだとか、真実かもしれないがそうであってもなくてもまったくどうでもいいことが書いてある。では「魔笛とフランス革命」はとなると、自由・平等・博愛にひっかけたものは見たことがあるがそれはメーソンのスローガンにすぎないのであって、革命との抜き差しならぬ関連を論じたものは少なくとも僕は知らない。そこで、本稿ではその表題で僕の仮説を述べることにする。

矛盾するようだが、やっぱりそれを論じるにはフリーメーソンの話から説き起こす努力は避けて通れない。なぜなら、わが国ではフリーメーソンという言葉を持ち出しただけで「まゆつば物だね」と思考停止する人があまりに多いからだ。歴代アメリカ合衆国大統領のうち15人も関与があったメーソンがいかがわしいのにアメリカという国家はそうではないという理屈がどこかの教科書にでも書いてあるなら別だが、思考停止はあまり科学的態度とは言えない。

ニューヨークの自由の女神像の正式名称は “Liberty Enlightening the World” であり、「女」や「神」などが勝手に出てきてしまって誰も不思議と思ってない日本人の感性と、フリーメーソンをいかがわしいと意識させる感性とは近親関係にあるように思う。Enlightenmentというと、我々が世界史で習う「啓蒙思想」なるものがこれの英語であり、フランス語は Lumièresであることでわかるがラテン語の lumen(光)が語源であり、ルーメンは物理学で光束の単位になっている。啓蒙思想は封建社会の宗教的世界観に動揺を与え自然科学や近代哲学の伸展のエンジンとなったが、王侯の側にも啓蒙的君主となって新たな統治の道具と見立てる者が現れるほどの影響力があった。

”女神さん” のパワーは絶大であり、キリスト教的世界観が揺らいで教皇・教会の権威が揺らぎ、民衆は「ところで王権神授説ってなんだっけ?」と目覚め、絶対主義諸国のガバナンスの正当性が根源から崩壊していくというドミノ現象にいたる。このムーヴメントが暴力という実力行使を伴って最も先鋭化した国がフランスであり、Enlightenment はフランス革命の思想的基盤になった。「啓蒙」はニュアンスが丸まった訳語で僕は教室で意味がさっぱり分からなかったが、要するに、未開、愚鈍な者にぴかっとウルトラマンのスペシウム光線のように叡智の光を浴びせて賢くしてやるという意味だから「教化」が原意である。フランス革命とは、それを実践したものだとして貴族の殺戮という殺人罪を正義に変えてしまった後付けの美名である。英国がアドバイザーとなって旧体制打破に成功した明治政府も自らの政権奪取の正当性をそれに倣おうとしたが、さすがに革命はうしろめたかったのだろう、極めて日本的なソリューションとして天皇を前面に立てた王政復古をしておいて、殺戮の方は維新なる雅称に置き換えた。

”女神さん” が右手で高く掲げるトーチはEnlightenment光線で世界を教化してくださるのだが、この像は当初はフランスの彫刻家でフリーメーソンであるフレデリク・バルトルディ、エッフェル塔の設計者でやはりメーソンであるギュスターヴ・エッフェルらが1867年のスエズ運河開通式でエジプトに贈る「イシス神像」だった。イシスなら ”女神さん” でも “観音さん” でもよかったかもしれないが、エジプトに拒否されたので構図を変えてニューヨーク市にもらわれることになった。寄贈者はフランス最大のフリーメーソン・ロッジであるGrand Orient deFranceで、受贈者はGRAND MASTER OF MASONS IN THE STATE OF NEW YORKと台座にある。

つまり、自由の女神はフランスのメーソンが、初のメーソン国家であるアメリカ合衆国の建国百周年を祝してアメリカのメーソンに贈ったプレゼントだった。僕が卒業したウォートン・スクールはペンシルバニア大学の経営大学院だが、同校は1740年にベンジャミン・フランクリンらが創立したアメリカ最初の総合大学だ。フランクリンといえば避雷針とくるのが我々日本人だが、フランスをアメリカ独立戦争に参戦させ、それに勝利して1776年に独立宣言を起草した男ということの方がよほど重要だ。彼がそういう活躍をできたのもグランド・マスターというフリーメーソンのロッジの最高幹部だったからである。

アメリカ独立革命はFrench Revolutionに習ってAmerican Revolutionと呼ばれる。絶対王政支配の打破、植民地支配の打破はどちらもEnlightenmentがもたらした勝利であるという点でメーソンにとっては同質であったからだ。アメリカがパリ条約を締結してイギリスから法的に独立したのが1783年で、その翌年にモーツァルトはフリーメーソンに入会している。そこで得た情報からやがてEnlightenmentのご本家であるフランスでも何かおきると感じたはずだが、まさか国王、王妃がコンコルド広場で斬首されるとは夢にも思っていなかったろう。

地元ウィーンでの揺動を期待して1786年に「フィガロの結婚」を仕立てたが、後に「皇帝ティトの慈悲」を書くように、彼はハプスブルグ王政が壊れることを予想も期待もしていない。ウィーンでの Enlightenment がヨーゼフ2世をさらなる啓蒙的な名君へと導けば出世を阻む守旧派のダニのごとき取り巻き貴族を一掃してくれ、ひいてはイタリア人のサリエリを排除するか悪くても後継者になれるかもしれないぐらいの期待であったと考えるのが順当であろう。彼はオペラハウスを席巻したかった。フィガロで政治的揺動をしつつ作曲家としての実力のデモンストレーションもすることは一石二鳥であり、二重のモチベーションから稀代の名作が生まれたと思われる。

フィガロがメーソン情報を動機としたオペラなら、魔笛はメーソンを描いたオペラであるというのが通説だ。確かに、先日のワルシャワ室内歌劇団の上演を見ていて、第2幕以降は入会儀式ばかりであり、もしパパゲーノ、パパゲーナがいなければさぞかしつまらないオペラになったろうと感じていた。しかし、わからないことがあった。彼はなぜ、基本的に何らセクシーではない題材であるメーソンのオペラを書く気になったのかということだ。前年に共作した「賢者の石、または魔法の島」がそこそこ当たっており、魔笛とは数々の共通点があることから二匹目のどじょうを狙ったという指摘もあるものの、両作品の出来栄えは比べるのもアホらしく書く気もしない。

それだけだろうか?僕は同じ1791年の、どちらも彼自身の作である「皇帝ティトの慈悲」と「魔笛」のクオリティの差(これは誰が聴いてもわかる、雲泥の差だ)がとても気になっていた。フィガロがそうだが彼はモチベーションの多寡が作品に出る人で、モーツァルトに駄作はないなんてことはない。魔笛の音楽の質の高さは彼の全作品を見渡してもダントツであり、それがあの妙ちくりんなストーリーについている、何なんだそれは?というのが長年僕の解けない謎だった。それが先日、上野の東京文化会館で、ある仮説が浮かんだ。音楽が Enlightenment をくれたのかもしれない。

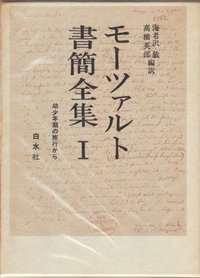

白水社のモーツァルト書簡全集6巻は計5回読んだ。再読しない主義だから愛読書といえる。本書は父子によって書かれ、読者の関心の在り方で多様な光を放つ秀逸なドキュメントだが、まずは彼の旅の足跡を辿るのが楽しい。あれっ、あんなところに彼は行ったのかという発見があり、例えば父とナポリからポンペイの遺跡を見物しに出向いている。その行程は車で辿ったことがあるが、ベスビオ火山はモーツァルトの当時は活動期で噴煙を吐いており、イシス神殿には装飾や備品がほとんど当時のままに残っていてポンペイを世界に知らせるのに貢献したそうだ。僕は27才のころそこで目の当たりにした光景が脳裏に焼きついて、庭の噴水から引いた水が美しいモザイクを敷いた居間の溝を涼やかに流れるポンペイ式の家に住みたいと思うようになってしまった。

白水社のモーツァルト書簡全集6巻は計5回読んだ。再読しない主義だから愛読書といえる。本書は父子によって書かれ、読者の関心の在り方で多様な光を放つ秀逸なドキュメントだが、まずは彼の旅の足跡を辿るのが楽しい。あれっ、あんなところに彼は行ったのかという発見があり、例えば父とナポリからポンペイの遺跡を見物しに出向いている。その行程は車で辿ったことがあるが、ベスビオ火山はモーツァルトの当時は活動期で噴煙を吐いており、イシス神殿には装飾や備品がほとんど当時のままに残っていてポンペイを世界に知らせるのに貢献したそうだ。僕は27才のころそこで目の当たりにした光景が脳裏に焼きついて、庭の噴水から引いた水が美しいモザイクを敷いた居間の溝を涼やかに流れるポンペイ式の家に住みたいと思うようになってしまった。

ポンペイは13才のモーツァルトにも鮮烈な印象を残したろう。ところが手紙には感想や心情に類するものが何も書かれていないものだから、僕はしばらくは彼がそういうものに無関心で不感症かもしれないと思い込んでいた。しかし、そうではないのだ。魔笛の舞台であるエジプトに行ったことがなくとも、彼はポンペイ遺跡のイシス神殿は見知っている。それが第2幕の合唱、“O Isis und Osiris” と歌われるように魔笛の借景となったのではないだろうか。

足跡ばかりではない、書簡集はモーツァルトや家族をとりまく日々の雑多な人間模様やふりかかる難事を通じ彼が何を思いどう行動したかをリアルタイムで一緒に体験し、肌で共感できる場だ。彼はわがままで自信家で幾度も度を越し、失言し、チャンスを逃し、親にもらったものの大きさにしてはコスパの悪い人生を生きた。もっと楽に生きられたろうし、いくつかオファーのあったマイナーなポストを謙虚に受けていれば良いご縁に恵まれたかもしれない。ロンドンへフィガロをもって行っていれば英国人に最高のエンタメとなってハイドン以上の人気を博し、間違いなく億万長者になったろう。

しかし、彼はそうしなかった。自分ではどうしようもない身分の壁に怯むことなく立ち向かった。書簡の随所に感じられるが、彼は王侯貴族など心中では馬鹿にしきって歯牙にもかけぬ超然とした能力主義者であり、強者が報われて当然とする資本主義的思想の持主であり、ビッグ・スペンダーのエピキュリアンであった。すぐれて社会主義共同体的であるドイツや日本の国民性からして決して好かれる性格ではない。それが、愛する天才にそうであって欲しくない人たちによって、短調作品にちらりと本音を吐くかわいそうな弱者というプロレタリア文学的な鋳型に押し込められていったのである。

それがとんでもないお門違いであることはすでに書いた。絶対王政を支えたアッパー階層である封建領主、有産市民のどちらの身分でもなかった彼がなぜフリーメーソンに唐突に入会して儀式用の音楽を嬉々として書き上げるほど熱中したのかは弱者論では説明できない。彼はプロレタリア文学的な人たちほど政治にうぶではなく、メーソンでの会話でやがてフランス革命に至る硝煙のにおいを嗅ぎ取って勝負に出たバリバリのリスクテーカーだ。父レオポルドやヨーゼフ・ハイドンは定年まで勤めるサラリーマンであり、メーソン入会はしても穏健な旧世代にとどまったが、モーツァルトは若くして飛び出して起業するような急進派の急先鋒だったのである。そのリスクが想定外に爆発して貴族から総スカンになってしまったが、人間界の常識として、それをもってこういう人をかわいそうな弱者と呼ぶことはない。

たとえば、父への手紙で22才のモーツァルトはヴォルテールの死のニュースにふれている。この百科全書派の啓蒙主義者につき父子は平素から会話していたことをうかがわせるが、このこと一つをとっても父の政治的洞察力はとてもアウグスブルグの一介のヴァイオリン弾きのものではない。そのヴォルテールはパリのフリーメーソンだったが(彼を入会させたのはベンジャミン・フランクリンだ)、死後に膨大な著作の版権を買い取って全集として世に広めたのがフィガロの原作者でやはりメーソンのボーマルシェであり、モーツァルトの遺品にはボーマルシェの著作があった。以上の人々全員が、これまたバリバリのリスクテーカーだ。戯曲『狂おしき一日、あるいはフィガロの結婚』がパリで初演されたのは1784年で、貴族を批判、風刺するこの劇にルイ16世は「上演を許すくらいなら、バスティーユ監獄を破壊する方が先だ」と激昂した。モーツァルトは同年の12月にフリーメーソンの慈善ロッジ(ウィーン)に入会しているのである。

モーツァルト⇒フリーメーソン⇒フィガロの結婚⇒フランス革命

と一本の糸で繋がった。その最後の2つについてはナポレオン・ボナパルトが「回想録」で、

“「フィガロの結婚」によってフランス革命は動き出していた “

と書いていることでも裏付けられようが、その「動き出していた」時期こそが、モーツァルトが通称フィガロ・ハウスで人生の絶頂を迎えていた時期だったのである。「フィガロの結婚」において女たらしの貴族に赤恥をかかせて嘲笑し、次の「ドン・ジョヴァンニ」では復讐に燃える騎士長の幽霊の手を借りてとうとう女たらしの貴族を地獄に落としてしまった。ではその次には何が来るべきだったのだろう?

「魔笛」である。

その台本を書いたシカネーダーはモーツァルトのフィガロができる前の1785年に、ボーマルシェのフィガロのウィーン上演を目論んでいたが危険思想であるとして差し止められた。ルイ16世の激昂と危機意識は遠く離れたハプスブルグ王室でもある程度までは共有されていたことをご理解されたい。そしてもうひとつ、フリーメーソンであったシカネーダーも「フィガロ」の貴族批判精神の賛同者だったのであり、その彼が「貴族死ね」のモーツァルトと意気投合して書いたのが「魔笛」だった事実をまず心に留め置いていただきたい。

以下が僕の仮説である。「ザラストロ」のモデルはウィーンのメーソン支部を率いるフォン・ボルンという実在の人物であり、存在感をもってエジプトの神殿に君臨している。一方で敵役の「夜の女王」は雷鳴と共に天空から現れる生身を感じない幻のような存在である。これはなぜだろう?夜の女王はハプスブルグ帝国の象徴マリア・テレジア女帝のお化けだからである(彼女は1780年に亡くなっている)。お化けは次のオペラ、ドン・ジョヴァンニにも石像の姿となって堂々と出てくるから不思議でもない。次に、パミーナだ。この役は生身の人間として感じられるのは当然だ。夜の女王の娘であるパミーナは、従って、マリー・アントワネットであるということになり、この王妃は作曲当時にパリに住んでいたからである。パミーナはザラストロに連れ去られ、女王はそれを嘆いている。オペラで女王は娘に剣を与え、「これでザラストロ(=メーソン)を刺し殺せ」と迫る。

それを現実の出来事と重ねてみると、透かし彫りのように面白いことが見えてくる。魔笛が構想されたころ、マリー・アントワネットも嫁入り先のパリで身が安全ではなかった。まるでパミーナのように。パミーナはザラストロの神殿から脱出を試みるが、奴隷頭モノスタトスに捕らえられてしまう。マリー・アントワネットも、革命の危険を悟って庶民に変装し馬車でパリ脱出を試みるが、革命軍に捕獲され連れ戻されてしまうのである。それ(ヴァレンヌ事件)は1791年6月25日の出来事だが、その2週間前(6月11日)に、モーツァルトは「魔笛」の第2幕(第11曲)のこの音楽を書いているところだった。フランス革命と魔笛の作曲は同時進行していたのである。

魔笛の完成は1791年9月28日だ。その1か月前、ハプスブルグのレオポルド2世はピルニッツ宣言を出し、妹の嫁ぎ先であるフランス王室を守るためオーストリアの軍事介入をほのめかす。革命軍への事実上の宣戦布告である。ここからマリー・アントワネットはオーストリア軍と通謀し機密を漏らしていると疑われれ、ますます身に危険が忍び寄ることになる。モーツァルトは、かつてシェーンブルン宮殿の御前演奏で求婚(?)した王妃を覚えていないはずはないし、むしろ何らかの感情、思慕があったのではないだろうか。兄レオポルド2世の統治するウィーンに戻って欲しかったのだろうか、それとも別な安全な場所に救済されてほしかったのだろうか?

少し時をさかのぼるが、重要なことがある。音楽、演劇好きだったマリー・アントワネットが自分の館であるプチ・トリアノンに作らせた小劇場で1785年9月15日に上演されたボーマルシェの演劇「セビリアの理髪師」にロジーナ役で出演したことだ。自分たちを殺そうと鼓舞する劇に王妃自らが出るなど信じ難いが、彼女に思想的背景や策略があったとは思えず単にお遊びだったようだ。しかし、「セビリア・・」は周知のとおり「フィガロ」の前編で、ロジーナはアルマヴィーラと結婚して伯爵夫人になるのである。前述のように、その「フィガロ」に対して旦那のルイ16世が「上演を許すくらいなら、バスティーユ監獄を破壊する方が先だ」と激昂しているのだから夫婦仲まで心配になるが彼女の真意は分からない。

これを知ったモーツァルトは彼女が王妃という立場にもかかわらず王政派保守一点張りではない啓蒙された王妃と解釈し、そうであればフランス革命軍による救出もありと思った。その確証はないが、そこまでお気楽な女性と思ってなければそう解釈しても不思議ではないし、むしろタミーノが現れて助けてというシグナルと思ったかもしれない。逃避先は革命までは至りそうにないウィーンのフリーメーソンであり、その庇護者はオペラではフォン・ボルン演じるザラストロだが、現実はメーソンの Enlightenment によって慈悲ある啓蒙君主化したハプスブルグ宮廷である。もちろん、宮廷楽長はモーツァルトなのである。マリー・アントワネットは絶対王政の悪の代表である母、マリア・テレジアに捕らえられ、王政の仲間であるパリのブルボン王朝に幽閉され危険な目に遭い、革命軍とフリーメーソンに救出され逃避行の末に啓蒙君主になったウィーン王室に戻って幸せになる。これなら魔笛は『貴族と革命軍のバトル劇』として筋が通るというのが僕の仮説である。

モーツァルトは2年後にコンコルド広場に彼女の首がころがるとは知らずに世を去った。

(こちらへどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

音楽の偏食はあたりまえである

2019 JUL 15 17:17:34 pm by 東 賢太郎

演奏家にはレパートリー(repertoire)がある。何でも初見で弾けるピアニストはいても、それが即レパートリーというわけにはいかない。演奏家は自分の何らかのステートメント(statement、声明、自己証明)を他人の書いた楽曲に乗せて発信する人という認識が19世紀後半に主流になり、聞き手はそれを愛でに会場に来るというのが現代に至ってオペラやコンサートの定型的な図式となった。つまり演奏家とはステートメントによって自らを世にアピールする存在であって、その一点において「弾ける曲」と「レパートリー」とは決定的に違う。

自分で音を紡ぎだす肉体的制約のない指揮者はレパートリー選択の自由度は高いと書いてそれほど間違いではないように思う。カラヤン、オーマンディー、ネーメ・ヤルヴィは何でもござれのイメージがある。実はカラヤンはそうでもないが、守備範囲は前任フルトヴェングラーよりずっと広かった。かたやジュリーニやカルロス・クライバーは狭かったが、だからふたりがカラヤンに劣ると思う人は少ないだろう。ステートメントの品質は物量で決まるわけではない。

このことは演奏する側ばかりでない、聴く側にもあると思うがいかがだろう。僕は幼少時に偏食だったので「なんでも食べなさい」と言われて育ったが結局そうはならなかった。おそらく多くの方がちょっと苦手なもの、嫌ではなくて出てくればいただくが、自らレストランではあまり注文しないものがあるのではないだろうか。食物と違って音楽は生命維持に必要なわけではないから好き嫌いで選んで文句を言う人はいないし、一切聞かないという選択肢だってある。

つまり音楽は偏食があたりまえなのであり、僕のようにベンチャーズもモーツァルトもメシアンも半端なく日常的に好きだという雑食はむしろマイノリティである。好きの根っこは古典派にありそうな気がするが今は音楽室に入るとラフマニノフPC3Mov2冒頭とブルックナー7番Mov2冒頭を弾くのが日課であり、どうしてもその欲求に負ける。それがどこから湧き出てくるのかわからない。その5人の音楽家の作品に僕に響く何らかの共通因子があるということだけは確実だが解明したところで誰の役にもたたないし日本のGDPにも世界平和にもならないからしない。響く器のほうが僕なのだと定義すれば足りる。畢竟、それがステートメントの本質である。

僕のレパートリーは学生時代にできて、そこからは忙しくてあまり進化していない。浪人して若さとヒマが両立しており、当時だと3回で暗記OKだから図書館でかたっぱしから聞き、それはできた。万事興味ないことは覚えないから花や木の名前は数個しか言えないが、好きな曲はオペラでも室内楽でもバスを暗譜で歌えるまで記憶しており、そうなったものを僕は自分の鑑賞レパートリーとして認識している。ブログで曲名タイトルで書いた楽曲はすべてそれに属している。ブログもステートメント発信だからそれが自分であるという表明であり、レパートリーでない音楽への意見表明は僕の価値基準からは不適格だからそれに自分を代表させようということはあり得ない。

お気づきかもしれないがイタリアオペラはボエーム1曲しかない。プッチーニは多少好きということでスカラ座、コヴェントガーデン、メットなどで代表作はぜんぶ聞いているがそれでも記憶には至っていない(つまり続けて3回聞いてない)。「ボエーム」と「その他全部」でボエームのほうが重い。ボエームの音源は17種類もっていて魔笛の18種に次ぐから全オペラの堂々第2位なのであって、どうしてそれがイタオペという鬼門のジャンルに鎮座しているのか不思議でならない。10余年ヨーロッパに住んでいてヴェルディを歌劇場できいたのは数回で、そんなに少ないのに回数すら覚えてないしアイーダは白馬が舞台に出たのしか覚えてない。レコード、CDを家で全曲通したことはない。

ちなみにイタリア国や文化が嫌いなのではない。イタメシもブルネッロ・ディ・モンタルチーノもローマ史も半端なく好きだし、カエサルは尊敬してるし、スキー場もゴルフ場もグッドだし、クルーズは2回したし観光で一番たくさん訪れた国だし、アマルフィの油絵を居間に掛けて毎日眺めている。しかもミラノではイタオペ大権現トスカニーニの墓参りまでしたのだ。なんで「オペラ好き親父」でないの?わからない。出てくればいただくが自分からは食べないというのは英語で indifferent (どっちでもいい)であるが、無関心なもののために4時間を空費することは耐えられないという理由から僕はヴェルディはマーラーと同じく嫌い(dislike)だといって差し支えない。

それでヴェルディ、マーラーの音楽に身勝手な優劣を論じているつもりはまったくない。記憶してもいない曲を論じる資格はないというのが僕の絶対の哲学である。単に、二人の音楽の効能、一般には予期される化学反応が僕にはいささかも発揮されないということだ。「効きますよ」という薬を何度飲んでも効かないだけのことで、だから何百万人が「効きます」と声高に言っても僕には関係ないのである。正確に繰り返せば、薬は indifferent な存在なのだが、飲む時間の空費が dislike なのだ。イタリアはいつでも行きたいが、行って音楽を聴かないでOKな欧州唯一の国だ。ベニスでもフィレンツェでもナポリでもボローニャでもジェノバでも聴いてないし、ミラノではスカラ座には3回入ったが2回はワーグナーとグルックであり、一番時間を費やしたのはモーツァルトの足跡巡りだった。

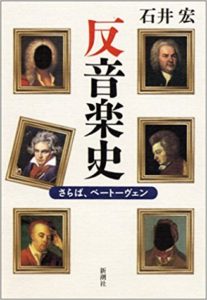

石井宏著「反音楽史」(新潮文庫)は僕が教育の過程でドイツ人学者たちの洗脳の餌食になっていた可能性を示唆してくれた。そうかもしれないしそれではイタリア音楽にとって不遇でアンフェアとも思うが、仮にそうだとしてその洗脳がなければ僕がヴェルディ好きになったかといえば全くそうは思わない。学者がいくら頑張ってもモーツァルトやベートーベンの音楽が優れていなければこういう世の中にはなっていないし、逆に、「反音楽史」でなるほどとなってもイタリア音楽の魅力がそのことで倍加するわけでもない。似たことで、近隣国が我が国に対してそれ同様の歴史評価逆転劇を狙っていろいろの仕掛けを考案されご苦労様なことだが、ドイツ音楽と同じことで、古より和をもって貴しとなしサムライの精神で研ぎ澄まされた我が国の精神文化の優位性が揺らぐはずもないのである。

クラシックと一口に言ってもバロック前、バロック、ロココ、古典、ロマン、後期ロマン、近代、現代に分科し、演奏形態で教会音楽、オペラ、声楽、協奏曲、管弦楽、室内楽、器楽、電子音楽に分科して両者がマトリックスを成す。その個々に硬派な演奏家とファンがおり、通常はあまりまたがらない。僕の記憶ストックは時代として古典前後が多いがそれはユニバースがそうなためで、ユニバース比でマトリックスのセグメントでは近代・管弦楽のシェアが高い。そこに位置する著名作曲家がレスピーギしかおらず、ロマン・オペラしかないイタリアは国ごと視野になく、後期ロマン/近代・オペラであるプッチーニだけが残ったということだと思われる。

近代・管弦楽の硬派なファンとしては僕は分科またぎができる方で、クラシックの中においても雑食派だと思う。ヒマにあかせて受験勉強の要領でレパートリーを一気に作ったから20代から進化してないし、逆にそこから脱落する曲もあってむしろ減ってるのではないだろうか。クラシックは飽きが来ない、だからクラシックになるんだと思っていたがそんな特別なものではない。ちゃんと飽きる。というより、原理原則でいうと、既述の「無関心なもののために*時間を空費することは耐えられない」ということであって、飽きる=無関心(indifferent)となり、しかも人生の残り時間が逓減するにつれ単位時間あたりの限界効用価値の期待値はバーが高くなり、ダブルの逓減効果で飽きる=嫌い(dislike)と進行していくのである。

しかし、何百回きいても飽きない曲があるのも事実だ。ビートルズのSgt. Pepper’sとAbbey Road、ベンチャーズやカーペンターズやユーミンの一部はそれに属する。そしてモーツァルトやベートーベンの大半の曲もそこに属する、そういう形で僕の「音楽ユニバース」はできているからそこにクラシックというレッテルは貼らないし、いわゆるクラシックファンの一員ではないし、いわゆるオーディオファイルの一員でもない。レッテルをどうしても貼るなら枕草子で清少納言が400回以上使っている「をかし」しかない。僕は「をかしき音楽」ファンであってクラシックにそうでない “名曲” はいくつもある。僕のユニバースがユニバーサル(普遍的)と思ったことは一度もないし、あれを貴族社会で決然と書いて残した清少納言もそんなことは気にもかけてなかったろう。枕草子は随筆(essay)とされるが、僕流にはあれこそが保守本流のステートメントだ。

(この稿のご参考に)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラーの墓碑銘

2017 SEP 10 12:12:03 pm by 東 賢太郎

「私の墓を訪ねてくれる人なら私が何者だったか知っているし、そうでない人に知ってもらう必要はない」と語ったグスタフ・マーラーの墓石(右)には名前しか刻まれていない。作品が語っているし、わからない者は必要ないということだ。去る者追わずの姿勢でも「やがて私の時代が来る」と宣言した堂々たる自信は畏敬に値する。

「私の墓を訪ねてくれる人なら私が何者だったか知っているし、そうでない人に知ってもらう必要はない」と語ったグスタフ・マーラーの墓石(右)には名前しか刻まれていない。作品が語っているし、わからない者は必要ないということだ。去る者追わずの姿勢でも「やがて私の時代が来る」と宣言した堂々たる自信は畏敬に値する。

冒頭の言葉の墓をブログに置き換えて死にたいものだと思う。昨今、一日にのべ 2,000人ものご訪問をいただくようになってきてしまい、普通はなにか気の利いたサービス精神でも働かせるのだろうが僕にエンターテイナーの才能はない。何者か知っている方々だけが楽しんでくださればそれ以上は不要だ。

マーラーがスコアに「足音をたてるな」と書いたぐらい、僕は部下への指示が細かくてしつこかったと思う。理由は信用してないからだから言わない。しないと何をすべきかわからない人にはなぜかを説明するが、そういう人は得てしてそうしてもわからない。より平易にと親切心で比喩を使うと、主題転換の方に気を取られてますますわからなくなる。よって面倒なので、自分でやることになる。

マーラーを聴くと、そこまで僕を信用しませんか?それって、そこまでするほど重要なことでしたっけとなる。そして部下も僕をそう嫌ってるんだろうなと自省の念すら押し付けられて辟易し、音楽会が楽しくもなんともなくなってしまうのだ。ボヘミアンを自称したコンプレックスを断ち切ってウィーンの楽長まで昇りつめたエネルギーの放射と自信はすさまじいが、灰汁(あく)を伴う。

ショスタコーヴィチはマーラーの灰汁を彼自身のシニシズムと混ぜ合わせてスターリン将軍様に見せる仮面に仕立ててしまった賢人である。革命後の1920年代より一貫して第一線に立ち続けることができた芸術家は彼以外にほとんどいない。招かれざる個性だったがその陰に隠れた怒りのくどさも格段で、仮面がだんだん主題にすらなる。交響曲第13番は「バビヤールには墓碑銘がない」と始まるが、「私の交響曲は墓碑銘である」と語ったショスタコーヴィチの墓には「DSCH音型」(自分の名の音名)の墓碑銘がある。

僕は自分の音楽史の起源にある下のブログを書いていて、ネルソン・リドルのスコアに偶然かどうかDSCH音型があるのに気づいた(hが半音低いが)。

こういう、人生になんら影響のないことに気が行って、気になって眠れなくなるのをこだわり性格という。こだわりには人それぞれの勘所があって万事にこだわる人はまずない。芸術家はすべからくそれであって、そうでない人の作品にこだわりの人を吸引する力などあるはずがない。

例えば僕は猫好きだが子猫はつまらないし毛長の洋ものは犬ほど嫌いだから猫好きクラブなど論外である。生来の鉄道好きだが、勘所は線路と車輪のみでそれ以外なんら関心がないから今流の鉄オタとは遠い。原鉄道模型博物館に感動してこのブログを書いたのはわけがある。

車輪のフランジへのこだわりは書いた通りだが、書いてないのは「音」だ。線路と車輪は普通は安価で錆びず持ちがいいステンレスで済ますが継ぎ目を車輪が通過するカタンカタンの音が軽い。原信太郎氏は原音にこだわって鉄を使っているのである。そんなことは普通の客は気にしないし気づきもしないだろうが、僕のような客は気にするのだ。

バルトークの息子ペーテルが書いた 「父・バルトーク」(右)に「なぜレールの継ぎ目で音がするの?」とカタンカタンのわけを質問したくだりがあって、父は線路と車輪を横から見た絵を描いて(これが実に精密だ!)、音の鳴る原理を克明に息子に説明しているのである。原信太郎氏はこれを見たかどうか、もし見たなら同胞の絆と膝を打ったに違いない。僕はバルトーク氏も原氏も直接存じ上げないが、心の奥底のこだわりの共振によってそれを確信できる。上掲ブログはあえてそう書かなかったが、それが2014年、3年半前の僕だ。いま書くとしたらぜんぜん違うものができていただろう。

「父・バルトーク」(右)に「なぜレールの継ぎ目で音がするの?」とカタンカタンのわけを質問したくだりがあって、父は線路と車輪を横から見た絵を描いて(これが実に精密だ!)、音の鳴る原理を克明に息子に説明しているのである。原信太郎氏はこれを見たかどうか、もし見たなら同胞の絆と膝を打ったに違いない。僕はバルトーク氏も原氏も直接存じ上げないが、心の奥底のこだわりの共振によってそれを確信できる。上掲ブログはあえてそう書かなかったが、それが2014年、3年半前の僕だ。いま書くとしたらぜんぜん違うものができていただろう。

原氏のこだわりの類のものを見ると、大方の日本人はこれぞ匠の技だ、我が国のモノづくりの原点だとなりがちだ。そうは思わない。ヨーロッパに11年半住んでいて、精巧な建築物、構造物、彫刻、絵画、天文時計などジャンルに数限りないこだわりの物凄さをたくさん見たからだ。クラシックと呼ばれる音楽もその最たるもののひとつだ。僕は洋物好きではない、精巧好きであって、それは地球上で実にヨーロッパに遍在しているにすぎないのである。

さて、マーラーの墓から始まって僕のブログはレールの継ぎ目の話にまで飛んでしまう。計画はなく、書きながらその時の思いつきを打ち込んでいるだけだ。アンタッチャブルは出るわ猫は出るわで常人の作文とも思われないが、こういう部分、つまり主題の脈絡なさ唐突さ、遠くに旅立つ転調のようなものがマーラーにはある。そして僕は、それが嫌だからショスタコーヴィチは好きでもマーラーは嫌いなのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《音大卒は武器になるか》

2017 AUG 29 20:20:05 pm by 東 賢太郎

『「音大卒」は武器になる』(大内孝夫著、武蔵野音楽大学協力)という本があって、なんの武器かと思ったら「音大生こそ就職を目指せ!」とある。その通りで、法学部を出てもサラリーマンになる僕のような者も多いのだから音大卒が就職しても何らおかしくない。米国のMBAコースには楽器の名人がいたし、スイスの社員にはジュリアードのオーボエがいて仕事も優秀だった。

企業の採用面接で「あなたの長所は何ですか?」「それが当社にどう貢献しますか?」と質問して、傾向と対策で覚えたような回答だと「十把一絡げ」のお仲間だ。「22年の人生経験で飯が食えると思ってませんが」と断ったうえで「私はコンチェルトが弾けます」でいいんじゃないか?

ブランド大学で全優の子と母子家庭でバイト先のラーメン屋を満員にした子が最終面接で残って、後者を採用した僕のような面接官は少ないかもしれないが、何かを深くやった人は語れるものを持っている。もっと聞いてみようと思ってもらえるのではないか。

逆に音大出ではない(そういう学校がなかった昔まで入れてだが)、あるいは音大も行ったがそれ以外の教育も受けた音楽家のケースを見てみたい。以下のように少なからずいる。「親に言われていやいやで中退」がほとんどだが、博士号まで取ったカール・ベームやゾルタン・コダーイもいる。

A-1群

テレマン (ライプツィヒ大学)、ヘンデル (ハレ大学)、レオポルド・モーツァルト (ザルツブルク大学)、チャイコフスキー (ザンクトペテルブルク大学)、ストラヴィンスキー (ザンクトペテルブルク大学)、シベリウス (ヘルシンキ大学)、シューマン (ライプツィヒ大学・ ハイデルベルク大学)、シャブリエ(リセ・インペリアル)、ショーソン(不明)

A-2群

ハンス・フォン・ビューロー(ライプツィヒ大学)、カール・ベーム(グラーツ大学・博士号)、朝比奈隆(京都大学)、フリッツ・ライナー(不明)

B-1群

グルック(プラハ大学・哲学)、コダーイ(ブダペスト大学・哲学、言語学、博士号)、ベルリオーズ(パリの医科大学)、ボロディン(サンクト・ペテルブルグ大学医学部、首席)、リムスキーコルサコフ(海軍兵学校)、バラキレフ(カザン大学・数学)、ブーレーズ(リヨン大学・数学)、ヴォーン・ウィリアムズ(ケンブリッジ大学・文学)、冨田勲(慶應義塾大学・文学)、柴田南雄(東京大学・理学部)、湯浅 譲二(慶應義塾大学・医学)、諸井三郎(東京大学・文学)、三善晃(東京大学・仏文)

B-2群

ニコライ・マルコ(ペテルブルク大学・哲学、歴史、語学)、アンセルメ(ソルボンヌ大学、パリ大学・数学)、近衛秀麿(東京帝国大学・文学)

A群は法学部、B群はそれ以外であり、1は作曲家、2は演奏家である。これが全員ではないが著名な人はほぼ調べた。「作曲家」が多く、学部は「法学部」(親から見てつぶしがきくからか)が多い。これだけいやいや法学の道に入ってやっぱり音楽だと頓挫した人がいると、はるかに低劣な次元でやっぱりと遊んでしまった自分がちょっとだけ救われる気もするが、やっぱり大きな勘違いだ。

演奏家はすべて指揮者だ。声楽家、器楽奏者がいないのは①早期教育しかない(弟子入りしてしまう)②神童で教育は必要なかった③親の経済状態が許さなかった、のどれかだろう。①はもっともなのだが、リストの娘婿で全欧で1,2を争うピアノの名手だったハンス・フォン・ビューローのライプツィヒ大学法学部は驚異で、しかも彼はピアノより指揮者で名を成した。数学者か指揮者か迷ったアンセルメ、優等で卒業して高級官僚になったチャイコフスキーはいやいや組ではない。首席卒業だった化学者ボロディンには作曲はサイド・ジョブだった。

レオポルド・モーツァルト 。鳶が鷹を生んだのではなく、これだけインテリの親父が全面家庭教師になって大天才が生まれた。共同事業の「アマデウス・プロジェクト」だったようにも見えてくる。作曲は理系学問と親和性があるように見えるし、作曲と指揮は晩成の要素もあるとも思う。とするとケッヘル100番あたりから晩年とクオリティがあまり変わらないアマデウスが群を抜いた真の天才とわかるし、それでも6才で指揮の天才ではなかったことも納得だ。

僕は音大生がうらやましい、こんなすごい人たちと同じことを深堀りしてきたのだから。時間があったら今からでも入りたいぐらいだ。音楽を生むのは高度に知的な作業であり、人間観察力も協調性も必須であって、それでいて健全な自己顕示欲とアピール力も必要である。満場の人前での演奏は度胸だっているではないか。そんな高度なものを深掘りした経験はガリ勉優等生など遠く及ぶものではない、音大の皆さんは大いに誇って当たり前なのである。

思えば僕は大学時代にいまの音楽知識のほとんどを覚えたし、四六時中聴いてもいたから、試験前しか勉強しなかった法律との時間配分では音大にいたようなものだった。それを見ていた母はのちに家内に、あんなに好きと思わなかった、音大に行かせた方が良かったかしらと言ったらしい(行かなくてよかったのは本人がよく知っているが)。

つまり僕は音大生が証券マンになったようなもので、親に仕切られていやいや法学部に入ったロベルト・シューマンをその一点だけにおいては同情もし、最後はヴィークの弟子になって親を振り切った勇気を尊敬もしている人間だ。音大から今の道に進んでも同じほどやった自信はあるし、その場合、ピアノまで弾けていたわけだから損したなあと思わないでもない。音大生のみなさん、自信を持って人生切り開いてください。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト 「 キリエ ハ長調 K.323」

2017 AUG 24 22:22:58 pm by 東 賢太郎

モーツァルトの最高傑作のジャンルが何かという問いはあまり意味がないだろう。彼が手を付けたが傑作は残さなかったというジャンルはないからだ。彼も人の子であり、創作のモチベーションが高い所に傑作が生まれるという法則から完全に自由だったわけではないが、やっつけ仕事ではあっても駄作を生んで済ますことのできる性格ではなかったとも思う。

我が国において宗教曲というジャンルは難儀だ。J.S.バッハのマタイ受難曲やロ短調ミサ曲が名曲であることは何人たりとも認めるしかないが、ではその根拠はと問われると説明に窮する。それらがキリスト教の葬儀や典礼の音楽だからだ。逆にキリスト教徒が仏教の典礼に参列して読経を聴き感動したと言って、我々がどこまでその人の言葉にシリアスに向き合うかということを考えればわかる。文化に国境はないだろうが、宗教が介在すると別な境界が出てくるのである。

その境界は西洋音楽の歴史にも内在している。音楽そのものが宗教とは別個に人間に与える生理的な快感として認知され、教会という宗教スペースから外界に出て独立し世俗化していく起点をかなり遅めのJ.S.バッハ(バロック期)としても、音楽が民衆のものとなる起点であるベートーベンの時代に至るまでは100余年を要しているからだ。

古来より民衆の間に娯楽として存在した歌、俗謡、シャンソンなどが権威づけを補完する道具として宗教に取り込まれ、当初は単旋律であった(例えばグレゴリオ聖歌)が教会という空間に放り込まれると物理現象としての和声、ポリフォニーが知覚され、理論化されていったのである。和声、ポリフォニーの喜びが民衆(といってもまずは貴族だが)に認知されて外界へ出たところに我々が呼ぶクラシック音楽というものが形成された、というのが我々の教わる音楽史である。

この考えが誤りであることは石井宏氏が著書「反音楽史(さらばベートーヴェン)」で鋭く看破されている。音楽後進国であったドイツはオペラ、声楽などでイタリア音楽を受容したが、イタリア音楽はギリシャ悲劇を再現して音楽を付けた劇(オペラ)とともに発展し、イタリアの教会音楽の音楽家はイタリア人でなく多くがフランドル、ブルゴーニュの出身者だった。バロック時代に教会が音楽理論化への「培養器」として機能したのはドイツであったが、それが音楽史の起点であるかのようにバッハを「音楽の父」と讃えてしまうのはルネッサンス以降のイタリアの歌の興隆を歴史から消そうと試みるものだ。バッハはプロテスタントの一派であるルター派の信者だが、あたかも音楽においてもプロテスタントがカソリックを否定しに行ったとさえ感じられる。

この考えが誤りであることは石井宏氏が著書「反音楽史(さらばベートーヴェン)」で鋭く看破されている。音楽後進国であったドイツはオペラ、声楽などでイタリア音楽を受容したが、イタリア音楽はギリシャ悲劇を再現して音楽を付けた劇(オペラ)とともに発展し、イタリアの教会音楽の音楽家はイタリア人でなく多くがフランドル、ブルゴーニュの出身者だった。バロック時代に教会が音楽理論化への「培養器」として機能したのはドイツであったが、それが音楽史の起点であるかのようにバッハを「音楽の父」と讃えてしまうのはルネッサンス以降のイタリアの歌の興隆を歴史から消そうと試みるものだ。バッハはプロテスタントの一派であるルター派の信者だが、あたかも音楽においてもプロテスタントがカソリックを否定しに行ったとさえ感じられる。

カソリックであったモーツァルトがバッハを知ったのはウィーンに出てからだったのはそんな時代背景があるからだ。ウィーンもザルツブルグもカソリック、イコール、イタリア音楽であり、モーツァルトが初めてウィーン訪問した時の宮廷楽長ジュゼッペ・ボンノの本名はヨーゼフ・ボンだった(上掲書)。オーストリア人のボンはイタリアに留学した。うだつのあがらないドイツ人を捨てるために名前をイタリア風にして「イタリア男」として戻ってきてポストを得ることに成功したのだ。そんなウィーンでオーストリア人のモーツァルトに地位を脅かされるとは考えてもいなかったろうサリエリがリスクを冒して暗殺を試みるというプロットは小説としても奇なり過ぎる。

ザルツブルグのモーツァルトの宗教音楽がいまひとつ評価の高くない地位にあるのは、田舎者のモーツァルトが大司教(地方都市のカソリック教会権威の代表)のサラリーマンとして不承不承に書かされたというイメージが定着しているせいもあるだろう。それが嫌でウィーンに飛びだしたのだからモチベーションが低かったのは事実だろうが、実はモーツァルトにおける宗教音楽は僕の最も好きなジャンルの一つなのだ。それもウィーン時代に書かれたハ短調ミサ、レクイエムといった有名曲だけでないザルツブルグ時代の10-20代の作品においてもだ。

声楽アンサンブルは無上の喜びであってオペラもアリアより合唱、重唱の部分が好きだ。もちろんJ.S.バッハやヘンデルのポリフォニックな声楽曲は何でも聴くが、モーツァルトのそれは対位法の精度は高くないものの後年の作品群に投影、結実されていく語法の萌芽が明確にあって興味が尽きない。むしろモーツァルト好きがこれを聴いて喜ばないならモグリだろうという音楽がぎっしり詰まっているのである。

私事だがこの趣味は、ビートルズから来たものだと思っている。若いころあれだけ聴いたものが残ってないはずはない。声楽(3声、4声)で生み出す純正調のハーモニーの快感は忘れがたく、カーペンターズを経て和製ポップス(荒井由実、ハイ・ファイ・セットetc)まで同じものを見出した。その好みがモーツァルトのミサ曲で「共鳴」したと書いたら奇異だろうか。自然にそう思えるのは、ロンドンやチューリッヒやウィーンで教会に入り浸ってみて、そこに生まれてれば讃美歌で入門してたと感じた、そのかわりがレノン・マッカートニーのハモリだったというだけだからだ。

宗教曲は少なくとも西洋音楽のドイツにおける進化のルーツとは言えるのであって、ドイツ音楽を楽しむ人間がここを鑑賞の本丸とすることはまったくもって正道である。仏教徒が聴いてわかるのかという疑念は、キリスト様の血と肉であるワインとパンを毎日おいしくいただいている我々には不要だろう。ましてロックから近寄ってしまった僕にとって、教会とは最高の残響とアコースティックを提供してくれるコンサートホールに思えないでもない。

余談だが西洋音楽のドイツにおける進化のルーツをJ.S.バッハの教会音楽に置いたのがシューマンとブラームスだ。だから彼らは保守本流意識があり、ワーグナー、ブルックナーと対立したのだ。ブラームスは4番のパッサカリアにバッハを引用した。

シューマンの3番は第4楽章が「教会の中」、第5楽章が「そこを出た喜び」という構図で解釈でき、その証拠に第4楽章にバッハの平均律第一巻ロ短調の引用がある。「ライン交響曲はルソーの自然回帰への賛歌という側面があり」と書いたが

本稿のコンテクストから述べるなら、「教会という培養器を出た音楽が人間の喜びを表す様を主題とした音楽」「ロマン派の開花に至る来歴を刻印した音楽」がライン交響曲だということもできよう。

モーツァルトの宗教曲には超ド級が多くあるが、まず衝撃を受けたのはこれだった。キリエ ハ長調 K.323である。レネ・レイボヴィッツがウィーン国立歌劇場のオケと合唱を指揮した演奏に脳天を直撃され、何度聴いても耳がダンボ状態のまま釘づけになってしまう。そのCDを自分でアップしたので、ぜひ皆さんも味わっていただきたい。4曲入ってるが、第1曲がそのK.323だ。

この曲は出自が不明でスコアは未完であるためにK.Anh.15/323 とされ、死後に友人の音楽家マクシミリアン・シュタードラーが完成させている。このCDではRegina Coeli K.Ahn118 と誤ってクレジットされているがそんな曲はなく、1879年の Breitkopf & Härtelのスコアを見れば同一の曲であるのは明白である(ご興味ある方はPetrucciにあるのでご自身で確認していただきたい)。

ついでに第3曲 テ・デウム K.141 の終結部の素晴らしいフーガもお聞きいただきたい。ジュピターのそれが素晴らしいだの奇跡だのと騒ぐのが的外れに思えてきて白けてしまう13歳の少年のこの腕前は何なのだろう?K.141はミヒャエル・ハイドンの作品をモデルに書いた譜面を父レオポルドが添削したと言われるが、そうではあってもこれが習作に聞こえることは一切ない。

キリエ ハ長調 K.323は母を亡くしたパリ旅行からザルツブルグに戻ったころ(1779年)の作品と信じられてきた。そこには同じほど完成度の高い戴冠式ミサがあるのだから不思議ではないが、楽譜のX線による年代測定をしたA・タイソンの研究によるとK.323は1787年に使われた五線紙に書かれており、86年12月から89年にかけて書かれたことになる。となると、これをお読みいただいた方は「あの頃」の音楽であることがお分かりになると思う。

父に断られて念願のロンドン行きを断念し、持っていくつもりだった交響曲は「プラハ」になってしまったあのころだ。父が亡くなり、ドン・ジョバンニを書いた。そして翌88年に戦争となってオペラ需要は激減し、忽然と「三大交響曲」が出現するのである。そのあたりでモーツァルトの脳に降ってきたK.323が凡俗の脳天を直撃したとしても宜(むべ)なる哉だ。

彼がグルックの死で空席となったウィーン宮廷作曲家の職を得たのは1787年12月のことであるが、報酬はきわめて低く、そのうえ仕事は毎年冬期間の舞踏会用のつまらないダンス音楽の作曲だった。タイソン説が現れると「87年以降に教会での定職を得ようとして宗教音楽の作曲を試みていた」と考えられるようになったのはごく自然なことと思われるが、それにしてもウィーン宮廷はイタリアかぶればかりだったのか、彼をいじめたかったのか、嫉妬するなど人品骨柄レベルが低かったのか。

こういう細かい事実の検証が常にモーツァルトの人生は不幸であったというベクトルに収束してまう。彼に対するぞんざい極まる扱いと、音楽のクオリティの異常な高さのギャップは人間というものの不条理を後世が学ぶ良い題材だが、そこに数々の都市伝説が生まれてしまうのは別の意味でまた不条理を教えてくれる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト「魔笛」断章 (私が最初のパミーナよ!)

2016 MAY 18 0:00:35 am by 東 賢太郎

「僕が無駄口をたたいたすべての女性と結婚しなければならないのだとしたら、僕は200人もの妻を持たなければならないでしょう」

(ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト)

すばらしい。孔子にきかせて論語に入れてほしかった。これは親父にお前は女に軽いだらしないと叱責され、彼一流の知的なレトリックで反論したことばで別に200人オンナがいたわけではないのですが、なんでもよかった数字が100でなく200になる豪快なところが実に大物でいいですねえ。舛添都知事は見習った方がいい。アウトプット・パワーがない普通の男はせいぜい20だろうなあ、それでも立派に同じ意味だし。

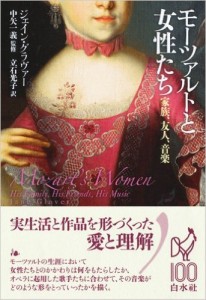

モーツァルトの女性関係は こんな本ができてしまうぐらいでした。

「苦悩と困窮のなかで早世した薄幸の天才」なんて像は後世の狂信的なファンが「そうでなくっちゃこの私の偶像(アイドル)にふさわしくない」と祭り上げたもの、自分がかわいいための像です。彼は貴族を得意客としていた、つまりそういう自意識とプライドのかたまりみたいな種族の人間をこそ音楽でうならせる達人であり、彼らからカネを無心する営業の天才でもありました。

実の彼はというと、弟子は客である貴族の令嬢や奥方であって、浮名の連続。そういうセレブ女にとって、ダンナが称賛するオペラのヒットメーカーでピアノの超絶技巧的名手でカネばらいもよく、如才ないジョークを飛ばせてバクチ好きのちょいワル男は魅力があったのでしょう。風采はあがらないがカラオケとギターの並外れた腕前でモテてしまうプレイボーイに近かったと思います。

そんなモーツァルトの女性のうちで僕が特にかわいそうと思う人が二人います。

一人目はマグダレーナ・ホーフデーメルです。

モーツァルトが死んだ日から5日目のウィーンで猟奇的な事件がありました。最高裁書記官ホーフデーメルが(モーツァルトの子?を)妊娠中の妻を殺害しようと企て、剃刀で妻の顔と頸に切りつけ、そのあとで自殺したのです。死ななかった彼女は出産したが、「その子ヨーハン・アレクサンダー・フランツがヨーハン・ヴォルフガング・アマデーウスの名とフランツ・ホーフデーメルの名とを持っているのは、はなはだ意味深長である」(アインシュタイン『モーツァルトーその人間と作品』浅井真男訳、白水社、p.109)。

そして二人目が、今回の主役、アンナ・ゴットリープです。

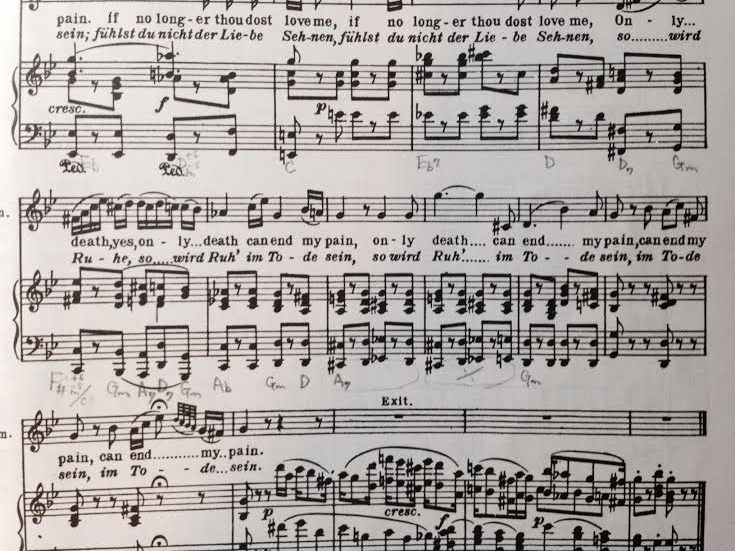

魔笛のパミーナのアリア「ああ、私にはわかる、消え失せてしまったことが」 (Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden)はアンナに書かれた曲でした。

まじめなタミーノに話しかけても口をきいてくれない。「しゃべるな」という試練の最中なので仕方ないのですがパミーナはそれを知らない。そこで愛想をつかされたと思い歌うのがこのアリアなのです。魔笛の中では唯一、シリアスで悲痛な感情のこもったト短調の音楽です。

まじめなタミーノに話しかけても口をきいてくれない。「しゃべるな」という試練の最中なので仕方ないのですがパミーナはそれを知らない。そこで愛想をつかされたと思い歌うのがこのアリアなのです。魔笛の中では唯一、シリアスで悲痛な感情のこもったト短調の音楽です。

パミーナ役を17才で初演したソプラノがアンナ・ゴットリープ(左、Anna Gottlieb、1774-1856)でした。フィガロのバルバリーナ役の初演も12才でしており、モーツァルトのお気に入りでカノジョだったともいわれます。本当にそうだったのか生涯独身で、彼の死後すぐにウィーンを去ってしまいました。

その後レオポルドシュタットの劇場で歌いますがナポレオン戦争で休場してからは声が衰え、最後は老け役となって舞台を去ります。年金がもらえず生活は困窮しますが、彼女が「最初のパミーナ」だと知った新聞がキャンペーンを張って資金を集め1842年にザルツブルグで行われたモーツァルト像の除幕式に参加しました。そこに現れた彼女は周囲に「私が最初のパミーナよ!」とまるで歌劇場の聴衆に告げるかのように、モーツァルトと同様の称賛を受けてしかるべきであるかのように叫んだと記録されています。82才でウィーンで亡くなった彼女は、モーツァルトと同じ墓地に埋葬されたのです。

このビデオは僕の好きなルチア・ポップです。彼女はパミーナがあってますね。夜の女王はどこかコロラトゥーラの軽さがないのであのテンポなんでしょう。ただピッチの正確さにあんなに微細な神経の通ったものはなく、だからクレンペラーが起用したのではないか。彼は軽快にすいすい歌うが音程があぶないという夜の女王は許し難かったのだろうと思います(そうならば全く同感)。

このアリアはト短調ですが、ロマン派に近接するほど豊かな和声がつけられているのにお気づきでしょうか。それが表す悲痛で繊細な感情の襞(ひだ)はこのオペラでは例外的なもので、至高の名アリアと思います。

パミーナという役の設定は、

夜の女王の娘でもザラストロの娘でもあり、タミーノの救出する相手であり許婚であり、モノスタトスが狙う女であり、パパゲーノと愛らしいデュエットがあり、剣で自殺しようとして童子に止められたり、タミーノと火と水の儀式をくぐり抜けたりするお姫様

というものです。夜の女王とザラストロがオペラ・セリア的、超人的であり、タミーノは優等生であまり生身を感じず、3人の侍女と童子は天界の非人間的存在である。女性で庶民派代表のパパゲーナは老婆姿と最後のパパパとやや出番が少なくパパゲーノの片割れ的存在。そうなるとパパゲーノとモノスタトスの人間くささが目立ちますが、女性で唯一生身の存在がパミーナと言ってよいでしょう。

モーツァルトはお気に入りだったアンナ・ゴットリープに大サービスでいい歌をたくさん書いているのであり、そういう流儀が彼のオペラ作法だった。体に合わせて服を仕立てるようにですね。おそらくこのト短調のアリアはその白眉だったし、気合を入れて書いた、そしてアンナも入魂の表情で歌ったに違いない。「私が最初のパミーナよ!」という叫びは、そうでなくては出なかったと思うのです。本当にかわいそうな女性です。

ただどうしてこれがト短調なのか?Gmは特別な調だったのだという説が根強くあります。僕はそうではなく、こういう質のリッチな和声の音楽を書くのにGmがよかった、それも絶対的なピッチがというより(当時、基本ピッチはいい加減だったでしょう)メカニックな「運指が」ということではないかと考えます。作曲過程の発想と運指の関係であり、転調へのいざないというか、白鍵ばかりのイ短調とまったく同じということもないように想像するのです。

どうしてそんなことを思うかというとこのアリアのピアノ伴奏パートを弾くと、う~んという和声が出てくるからなのです。イ短調だったらこれあったのかな、という指の動きで。それは楽譜のsein, so wird Ruh’…….のところ、左手がcis、d、esと動きますが(ビデオの3分55秒から)esのところのes-a-cis-gの和声が問題のそれです。

これはA7のコードのドミナントのeを半音下げたもの(第6小節にも一度現れています)。この和音は耳に残ります。どこかで聞いたことがあるぞ・・・・(こういう音の記憶を看過できない習性が僕にはございます)。

これです。みなさんよくご存じのチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番変ロ短調の第1楽章、オーケストラによる第2主題を切々とこう奏でる、それの青枠の和音をご覧ください。

des-f-b-f-gですがD♭7のコードのドミナントのasを半音下げたもの。つまりパミーナのアリアの和音を短3度平行移動したものです。

des-f-b-f-gですがD♭7のコードのドミナントのasを半音下げたもの。つまりパミーナのアリアの和音を短3度平行移動したものです。

このユジャ・ワンの演奏ビデオ(どうでもいいが、最も重要な出だしで関係ないトロンボーンがアップになって笑えます。ホルンなんですけどね)、6分43秒からが上の楽譜になります。よ~くお聴きください。

いや、しかし、まだあるぞ、もっとすごいのが・・・・。

ストラヴィンスキー「火の鳥」です!

どこかおわかりでしょう。「子守歌」の直前のブリッジ部分です。青枠部分の音の構成要素はb-es-f-aの転回形なのです。B7のコードのドミナントのasを半音下げたもの、つまりパミーナのアリアの和音を長2度平行移動したものです。

このビデオの15分34秒からが青枠です。

何の話をしてるのかわからなくなってきました。そうかモーツァルトでした、魔笛でしたね・・・。このチャイコフスキーもストラヴィンスキーも、どこか暗めで切々とした情念、なにものかの呪縛、そしてあきらめきれない哀惜の念みたいなものを訴える場面で問題の和音が使われているように思うのです。

この悪魔の増4度をふくむ和音は今の僕らの耳にはなんでもないがハイドンまではなかったのかもしれないし、あっても希少だったでしょう。上記のsein, so wird Ruh’…….のところ、時が止まってしまうような、いったんナポリの6度(A♭)に行っておいてGm、DときてGmに収まるかと思いきやA#に!。そこから始まる「死だけが私を苦しみから救う」への和声のおそるべき混沌!!

アンナ・ゴットリープはモーツァルトに大変なものを書かせてしまった女性、人類の歴史に名を刻んだ女性であります。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。