エッフェル塔の花嫁花婿(フランス五人組)

2023 SEP 10 9:09:16 am by 東 賢太郎

自分でもおかしいと思うが、僕は知らない土地でなんとなく「気」に呼ばれてると感じたことがある。二日酔いだったのではない。心のどこかに潜む深層心理に訴えがあったように思えるがそれは姿でも音でもなく、声や言葉でもない。あくまでふわっとした「感じ」だからこうして文字にするなり雪の結晶みたいに消え、ホントだったかどうか自信がなくなる。

理性でそいつを追っかけると出てくるのはフロイトで、ありきたりの夢の話で片づけられそうになる。妙な夢を見る。起きてすぐ机に向かって日記に書きなぐっているが、それでも数日で忘れてる。深層心理はあってなきものに思える。それをありのままに詩やら文学やら絵やらにするアートが超現実主義(シュルレアリスム)ということになったのが両大戦間あたりだ。でも僕が安土、佐賀、横浜そしてパリ、ローマで白昼に感じたのは夢ではない。

神秘体験と書くと大袈裟だが、そう思ってるのは僕の理性だからそこを無色にしようと提唱者のアンドレ・ブルトンは自動記述式(オートマティスム)を言いだしたかもしれない。彼は音楽をシュルレアリスムのディメンションにはないと排斥したが、そんなことをしなくても音楽には現実という次元がないから「超」えるものがない。あえて認めるなら「複」だろう。

スウェーデン・バレエ団からパリ公演の新しい催し物を依頼された作家のジャン・コクトーがフランス6人組に協力を求めて1921年に作曲が開始されたのがエッフェル塔の花嫁花婿(Les Mariés de la Tour Eiffel)である。デュレが不在のため下記5人の合作となりシャンゼリゼ劇場で初演された。

ジョルジュ・オーリック

ダリウス・ミヨー

フランシス・プーランク

アルテュール・オネゲル

ジェルメーヌ・タイユフェール

台本は誠に荒唐無稽。劇は舞台の両脇にいる狂言回し(ひとりがコクトー)のセリフと音楽で進む。エッフェル塔の一階のテラスの結婚式。将軍が尊大にゼスチャーだけのスピーチを始める。写真屋が「皆さん、カメラから小鳥が出ますよ」と言うたびに次々とダチョウ、自転車乗り、水着の女性、子供、旅客、ライオン、電信オペレーター(エッフェル塔の恰好の女性)が登場する。ライオンが机の下に隠れた将軍を襲って食べてしまい舞台はドタバタになり、参列者は町の雑踏の中に消えていく。wikipediaを訳してはみたがよくわからない。コクトーのコメントによると古典悲劇に現代のダンス・歌・時事風刺を交えた軽喜劇のようなものを意図したようだ。僕が思い出すのはビートルズの「マジカル・ミステリーツアー」なのだが。

台本は誠に荒唐無稽。劇は舞台の両脇にいる狂言回し(ひとりがコクトー)のセリフと音楽で進む。エッフェル塔の一階のテラスの結婚式。将軍が尊大にゼスチャーだけのスピーチを始める。写真屋が「皆さん、カメラから小鳥が出ますよ」と言うたびに次々とダチョウ、自転車乗り、水着の女性、子供、旅客、ライオン、電信オペレーター(エッフェル塔の恰好の女性)が登場する。ライオンが机の下に隠れた将軍を襲って食べてしまい舞台はドタバタになり、参列者は町の雑踏の中に消えていく。wikipediaを訳してはみたがよくわからない。コクトーのコメントによると古典悲劇に現代のダンス・歌・時事風刺を交えた軽喜劇のようなものを意図したようだ。僕が思い出すのはビートルズの「マジカル・ミステリーツアー」なのだが。

想像だが、コクトーはシュールな劇の筋書き(悲劇に荒唐無稽のドタバタを重ねる)に曲を付帯させることで、アンドレ・ブルトンが否定したシュルレアリスムへの音楽の浸食を画策したのではないだろうか。これがその音楽である。

1.Ouverture (Georges Auric) 00:00

2.Marche Nuptiale (Darius Milhaud) 02:28

3.Discours du Général (Francis Poulenc) 04:25

4.La Baigneuse de Trouville (Francis Poulenc)05:11

5.Fugue du Massacre (Darius Milhaud) 07:14

6.Valse des Dépêches (Germaine Tailleferre) 09:00

7.Marche Funèbre (Arthur Honegger) 11:34

8.Quadrille (Germaine Tailleferre) 15:20

9.Ritournelles (Georges Auric) 18:24

10.Sortie de la Noce (Darius Milhaud) 20:26

第2,5曲でミヨーが示す複調は相いれない調性が並行して進行するが、これが古典悲劇と現代軽喜劇が並行する物語を象徴する統合されたコンセプトと見ていいだろう。ミヨーの複調はこの曲のためばかりではなく彼のトレードマークではあるが、オーリックの第1,9曲タイユフェールの第6,8曲にも現れ、プーランクとオネゲルは他の3人ほど明確ではないが複調とも取れる部分があるからである。

複調(bitonal)と多調(polytonal)は紛らわしいが、前者はbiが2つで後者はpolyが複数(2以上)というだけだ(ミヨーはどちらもある)。不協和音を発生させるので聞きなれないと苦しいが、各々の調で和声または旋法の力学が働く音楽であり、縦に不協和だが横には12音技法の各音の平等性はない。ミヨーの室内交響曲第2番をお聴きいただきたい。

この音楽を僕が美しいと思うのはペトルーシュカのハ長調と嬰ハ長調の複調から耳をじっくり作ってきたからだ。「クラシックは誰でもわかりますよ」といえば簡単に優しい人にはなれるが害もある。そう思わなければ「誰でも」の一員でないですよと、実は酷なことを言ってもいるからだ。関東人が鮒ずしを、関西人が納豆をおいしいと感じるには一応の経験がいる、それに似ている。僕は子供のころトロとカボチャがだめで、それはなんとか克服したがいまだにハモとゴーヤは苦手だ。そういうものは、それこそ誰にもある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

点と線(コルビジェとクセナキスの場合)

2023 APR 12 22:22:34 pm by 東 賢太郎

前稿でブーレーズ+カズディンのCBS録音を「マルチチャンネルで明滅する極彩色と残響豊かな無指向的空間性」と評した。「空間性」はspatialityという建築用語だ。「近代建築の五原則」をあみだしたコルビジェの作品を観ると、建築学を学んでいない僕でもコルビジェ的空間なるものが心地良いと感じる。それについてはこのブログが勉強になった。

佐藤氏はコルビジェのエッセイ集「ローマの教訓」から引用している。

「古代ローマの建物に球、円筒、直方体、角錐といった純粋な形態を見出して絶賛している」「ルネサンス以降のローマ建築は虚飾に満ちているとして非難している」

我が意を得たりだ。僕がパンテオンを大好きで、サグラダ・ファミリアが身の毛もよだつほど嫌いな理由がよくわかった。パンテオンには何時間もいたし、ガウディの城では吐き気がしてきてすぐ逃げた。作者がどうのではない、こちらがそう造られているのだ。人間が造った物に興味がない。球や円筒を神が造ったかどうか争う気はないが、造ったのは間違いなく人間でない。

いわゆる現代音楽を初めて探訪したころ、こんなものはめちゃくちゃだ、猫が鍵盤を歩いても偶然性音楽かと激烈に反駁した。そうでないと思うようになったのはジョン・ケージが師匠のドデカ・フォニーをぶち壊し「4分33秒」を “書いた” 、それを知ったあたりからだ(まだプリミティブに哲学論争と考えてはいたが)。「太陽をおひさまと思っている人」がル・マルトー・サン・メートルを美しいと思うには年数がかかるだろうが、倍音に完璧に調律されたピアノがもしあれば猫が歩いても美しいと思える人はそれができるかもしれない。

ブーレーズ 「主のない槌」(ル・マルトー・サン・メートル)

ギリシャ系フランス人でアテネ工科大学で建築と数学を学んだ作曲家ヤニス・クセナキス(1922-2001)が建築家でもあることは有名だ。彼は一時コルビジェの下で働いた。弟子だったかどうかは議論があり野々村禎彦氏はフランス亡命上の便宜的理由とするが、コルビジェ作品(ラ・トゥーレット修道院)のガラスの開口部(写真)をクセナキスが担当していたのも事実だ(「”音楽を観て、写真を聴く” 石塚元太良 個展」より)。縦枠の幅がフィボナッチ数列のようだが、彼は生粋の理系作曲家であり、ピエール・ブーレーズと敵対した。

しかし彼の音楽は “理知的な無味乾燥” ではない。怒り、慄き、神秘への畏敬のごとき人の心の動きを感じる。英国軍との市街戦で顔の左側と聴力をほぼ失う重傷を負い、レジスタンス活動家として母国で死刑判決を受けるなど生死の境をさまよう体験が他の現代作曲家にない固有のテロワールになっているのだろうか。亡命したパリでオネゲルに酷評されたがメシアンに「なぜ数学を使わないのか」と諭され、道が開ける。そこで獲得した彼の作曲法は、数列を音に置き換える行為(コルビジェも人体の寸法と黄金比から作った数列を建造物に用いた)だけでなく、彼が本能で嗅ぎとったダイナミックな造形の全体ビジョンを数学的に音に還元することでもあった。

後者の手法は、

コルビジェは「立体も面もプラン(plan)によって決定される」と述べた。「プラン」という言葉は日本語では「平面」ないし「平面図」と訳されるが、私は「計画」ないし「計画図」の方がふさわしいと思う(石塚元太良)。

と比定できないだろうか。クセナキスの作曲におけるプランも「計画図」であって、そのマクロから立体(mass)、面(surface)のミクロが決まるという形でだ。あたかも演繹法と帰納法の関係のように。

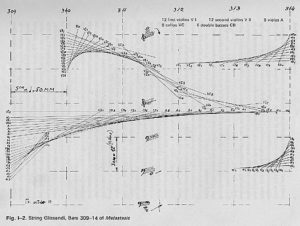

クセナキスが作曲と建築において同一のプランを使った例がある。1953–54年の作品「メタスタシス(Metastasis)」は、12音のフィボナッチ数列の音価をX軸、音高をY軸に取った弦のグリッサンドの譜面が左である。フィボナッチ数列の隣接2項の商は黄金数 φ に収束するという数学がグラフィック化され、これが楽譜になって図形としてのマクロを形成する。

一方、建設をコルビジェに任されたブリュッセル万国博覧会(1958年)におけるフィリップス館の建設で彼は全く同一の数学に基づくその曲線をマクロとして建物の屋根のシェープに具現化してミクロ構造を規定している。これは視覚的に美しいと思える人が多そうだが、では同じ数だけそれを音にして美しいと思う人がいるかという実験でもあったわけだ。こればかりは皆さんの耳に判断をゆだねるしかない(第2部の弦楽合奏の箇所である)。

クセナキスの戦争体験は冒頭に書いた「空間性」の原型である。それをコルビジェから学んだかもしれないが、砲弾や閃光に囲まれる強烈な視聴覚体験はサラウンドの音響体験でもあったと考える。その結実としてアイデアを得たと思われる楽曲に「テルレテクトール」(1959-66)がある。この曲は大オーケストラ(88楽器)を客席にばら撒いて演奏する(聴衆をオーケストラに入れてしまってサラウンドにする)が、僕はこれを体験したくて仕方ない。ライブの映像がある。

席によって音響は異なり、同じ音楽をきいた聴衆はいない。各人がきいた音の総体としてしかこの曲は存在しない(1枚の絵に多視点から見た顔を描いたピカソの絵と同じ)。通常のホールで我々がきくモーツァルトも厳密には座席によって音響は異なるので同じことがいえるが、べスポジ(S席)なるものがあり同価ではない。創造空間に参加する体験は「アートな島」として注目を集める瀬戸内海に浮かぶ「直島」を思い出す(これはお薦めです)。

クセナキス作品は大学時代に知ったが、あまり面白いと思わなかった。覚醒したのは2002年に新宿のヴァージンで買ったストラスブール・パーカッション・グループ(SPG)による「プレアデス」だ。同曲については既述であり、あれこれの演奏を楽しんできたが、前稿の「無指向的空間性」なる言葉を書いた瞬間にふと連想してSPG盤を試しにヘッドホンできいてみた。リスニングルームで左右しか感じなかった定位が天地に拡大しspatialityを造形する様はまさしく宇宙的。6人の打楽器奏者による室内楽だから彼の代名詞である大音量はないが、楽器の質感、高さ、密度、混合したリズムが波のように変転してゆく。クセナキスはニュートンの線形の時間概念ではなくアインシュタインの物質・エネルギーが時間を決めるという概念を音楽に転回した。戦場では銃弾の個々の音は識別できないが総体としての銃声は聞こえている。個々の順番が逆転しても総体に変化はなく、総体の質量とエネルギーだけが時間を決める。この曲に3拍子、4拍子のような定型的な時間(リズムの速度)はなく、つまり、聴く者の心理状態によって長く感じたりすぐ終わったりするのである。僕はこれを「春の祭典」の生贄の踊りの気分で聴いてきたが、そちらはリズムが定型的な時間を刻む。こちらはない。別物なのだ。しかし昨今は春の祭典よりこちらを聴く回数の方がずっと多い。心のありよう次第で何度でも新鮮な快感が得られる。初演者であるSPG盤、この音響は実に凄い。

クセナキス作品は大学時代に知ったが、あまり面白いと思わなかった。覚醒したのは2002年に新宿のヴァージンで買ったストラスブール・パーカッション・グループ(SPG)による「プレアデス」だ。同曲については既述であり、あれこれの演奏を楽しんできたが、前稿の「無指向的空間性」なる言葉を書いた瞬間にふと連想してSPG盤を試しにヘッドホンできいてみた。リスニングルームで左右しか感じなかった定位が天地に拡大しspatialityを造形する様はまさしく宇宙的。6人の打楽器奏者による室内楽だから彼の代名詞である大音量はないが、楽器の質感、高さ、密度、混合したリズムが波のように変転してゆく。クセナキスはニュートンの線形の時間概念ではなくアインシュタインの物質・エネルギーが時間を決めるという概念を音楽に転回した。戦場では銃弾の個々の音は識別できないが総体としての銃声は聞こえている。個々の順番が逆転しても総体に変化はなく、総体の質量とエネルギーだけが時間を決める。この曲に3拍子、4拍子のような定型的な時間(リズムの速度)はなく、つまり、聴く者の心理状態によって長く感じたりすぐ終わったりするのである。僕はこれを「春の祭典」の生贄の踊りの気分で聴いてきたが、そちらはリズムが定型的な時間を刻む。こちらはない。別物なのだ。しかし昨今は春の祭典よりこちらを聴く回数の方がずっと多い。心のありよう次第で何度でも新鮮な快感が得られる。初演者であるSPG盤、この音響は実に凄い。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(オーレル・二コレ)

2021 OCT 24 0:00:09 am by 東 賢太郎

フルートは不思議なことに、花形楽器の割に協奏曲が少ない。モーツァルト以後ドイツ語圏のメジャーな作曲家が書いていないからだ。19世紀半ばにベーム式 ができるまでのメカニックな理由があるといわれるが、J.S.バッハは多用しているのだからそれでは理解できない。モーツァルトはフルートとトランペットを嫌いだと手紙に書いており、2曲書いたが2番はオーボエ協奏曲の転用だ。1番K.313は私見では2番より終楽章が落ちる。あんまり気乗りしてない。

ができるまでのメカニックな理由があるといわれるが、J.S.バッハは多用しているのだからそれでは理解できない。モーツァルトはフルートとトランペットを嫌いだと手紙に書いており、2曲書いたが2番はオーボエ協奏曲の転用だ。1番K.313は私見では2番より終楽章が落ちる。あんまり気乗りしてない。

オーレル・二コレを覚えたのはカール・リヒター / ミュンヘンバッハ管弦楽団のレコードである。当時リヒターのバッハはマタイ受難曲、ロ短調ミサなど宗教曲が神格化されており、気楽に聞ける「ブランデンブルグ協奏曲」、「管弦楽組曲」でもスリムで筋肉質な禁欲的なフォルムときりりと引き締まったスピード感ある愉悦感とが絶妙にバランスした名演と讃えられた。この評価は今でも通用する。二コレのフルートはアンサンブルの中でいぶし銀の艶を放っている。

バッハのソナタも素晴らしく、以来、二コレは好みのフルーティストとなり、あまりない協奏曲のジャンルでモーツァルトが大いに気になりすぐレコードを買った。ところが、これにがっかりするのである。リヒターの伴奏がまったくモーツァルト的でなくいただけない。もう2種あって、パウムガルトナー / ルツェルン祝祭管盤はオケが今一つで二コレもべストでない。ジンマン / コンセルトヘボウ管は回転数を間違えたかと思うほど速くついていけない。仕方なくフルートはベストであるリヒター盤を聴いているがエンディングはそっけない。

二コレとランパルを比較するなら、前者はシェリング、フルニエで、後者はスターン、ロストロポーヴィチである。どっちが良いということもない単なるお好みの問題である。前者派の僕ではあるが、モーツァルトはランパル / グシュルバウアー / ウィーン交響楽団盤に軍配をあげざるを得ない。指揮者の解釈やテンポはソリスト納得のものでもあろうから、ランパルの方がモーツァルトには向いていたことになる。クラシック音楽というものは人間の心の深層に発するもので、作る人は勿論、演奏する人の人間性と深くかかわっている。このことは、どちらかというと前者に属するハインツ・ホリガーのオーボエ協奏曲K. 314が、あらゆる観点から完璧ではあるがいまひとつ心にささっていないのと同様かもしれない。

いま一つ実像がつかめずにいた二コレを聴く機会が来た。フランクフルト2年目の1993年3月8日(月)、イェジー・マクシミウク / BBCスコットランド響とのニールセンの協奏曲である。場所はヤールフンダートハレ(写真)。このホール、巨大な無機的空間でまるで市民体育館だ。音響もひどく、多目的ホールのようだ。なぜこんなのを作るのか理解に苦しんだが、時がたつにつれだんだんわかってきた。このホールはフランクフルト郊外にあるがその場所の地名はヘキストだ。ホーホ(Hoch、高い)の最上級だから最も高い所という意味で、英語ならむしろ洒落てヒルトップにでもなろう。ここで創業したのがドイツ三大化学会社の一つヘキスト(Höchst AG)であり、同社は今は吸収合併されて消えたが当時はまだ工場もあった。この質実剛健なホールは同社が創立百周年式典のために建てた会場で4,800席もある。それは結構だが何もクラシックをそんな所でやることもないだろうと幻滅した。とても我が美感とは相いれないものだがこれもドイツというものなのである。

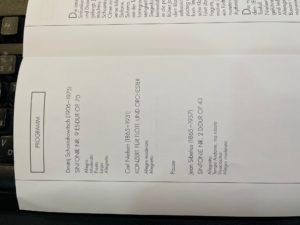

ヴィースバーデンのクアハウスは貴族仕様、こちらは市民仕様なのだ。聴衆に着飾った人など皆無でありフォワイエぐらいはあったのだろうが覚えてもいないからそれなりのものだったのだろう。クラシック音楽が市民様のお楽しみにもなって分化した歴史をこれほど如実に体感させてくれる場所はなかった。このホールと我がNHKホールというものはある一面で似たものがあるが、ここでは書かないようにしよう。ヨーロッパに住んでみてフランス革命というものの実相を知った場面は数々あるが、ここほど分かりやすかった処はない。ベートーベンをやるならそう違和感もないが、モーツァルトは毛頭その気分になれないのである。ところで当日のプログラムはショスタコーヴィチ、ニールセン、シベリウスである。これをわかる人は音楽通というより相当なインテリであるが、ポーランド人のマクシミウクによる見事な選曲だ。

さて本題の二コレのニールセンだ。同曲はイベールと並んでフルート協奏曲への渇望を満たす魅力的な作品である。2楽章でシンプルに室内楽的なオーケストラ伴奏で書かれ、モーツァルトが嫌ったフルートとトランペットをオケに参加させていないところに作曲者の知性を感じる。初演は1926年10月21日にパリのメゾン・ガヴォーで、ラヴェルとオネゲルが出席した。ニールセンが親しかったコペンハーゲン管楽五重奏団の奏者全員に協奏曲をという動機で書かれ、フルートだけに霊感を得てというわけではないようだ(結局フルートとクラリネットのみ完成して死去)。どうもよくわからない。コンチェルトというものの起

さて本題の二コレのニールセンだ。同曲はイベールと並んでフルート協奏曲への渇望を満たす魅力的な作品である。2楽章でシンプルに室内楽的なオーケストラ伴奏で書かれ、モーツァルトが嫌ったフルートとトランペットをオケに参加させていないところに作曲者の知性を感じる。初演は1926年10月21日にパリのメゾン・ガヴォーで、ラヴェルとオネゲルが出席した。ニールセンが親しかったコペンハーゲン管楽五重奏団の奏者全員に協奏曲をという動機で書かれ、フルートだけに霊感を得てというわけではないようだ(結局フルートとクラリネットのみ完成して死去)。どうもよくわからない。コンチェルトというものの起 源は、伝統的に管弦楽伴奏で歌手がアリアを歌う代わりに、弦や管のソロ楽器を舞台の前面にフィーチャーして歌わせるというものだ。コロラトゥーラを置き換えるならまずこれでなくてはという楽器だし、高音が通るので音量で負けることもないと思うのだ。

源は、伝統的に管弦楽伴奏で歌手がアリアを歌う代わりに、弦や管のソロ楽器を舞台の前面にフィーチャーして歌わせるというものだ。コロラトゥーラを置き換えるならまずこれでなくてはという楽器だし、高音が通るので音量で負けることもないと思うのだ。

この日初めて聴いた二コレのフルートは中低音が肉厚で伸びて一種の木質感があり、オーケストラから過度に浮き出てこないイメージだったが、高音は朗々と鳴って地味という感じはなかった。おおむねレコードで聞き知ったあの音であった。楽器が違うと言えばそれまでだが、ロンドンで聴いたランパルとは別物である。ニールセンはマズア / ゲヴァントハウス管と録音(1984年)を残していて自家薬籠中というもの。前後のショスタコーヴィチ、シベリウスも楽しんだが二コレを聴けた喜びが格別だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

のい様は猫である

2019 DEC 21 22:22:34 pm by 東 賢太郎

ワタシは音楽なるものがきらいということもない。初めのころは騒音と思ってはいたが、なかなか落ち着けるものということに気づいてきた今日この頃である。人間は猫などにわかるまいと思いあがるが甚だ不遜なことであって、こうして主人の部屋で流れる音楽を聴くわけだが、おかげでこの頃は近現代音楽まで解する領域に至っているのだから、そんじょそこいらの雑魚の人間よりはちったあましと思ってる。

この時期になると主人はルロイ・アンダーソンの「そりすべり」を喜々として弾くが、どうやら独奏版が不満らしく今年は連弾版楽譜を入手している。娘に第2を弾かせる魂胆のようだ。主人はピアノがうまいと思っているらしいが、その実へたくそであるから悲愴ソナタなどをやられると苦痛以外の何物でもなく迷惑千万である。猫界にソンタクという概念は本来存在しないが、しかし私クラスに賢明な猫になるとまったくないということもないわけだ。もちろん、尻尾を風がおきるほど振り振りして舌出してはあはあやる犬どものように下衆でみっとないことはしない。じっと我慢して聴いてやる。それだけで主人は弾き終わるとワタシを抱き上げて「のい、お前はすごい猫だなあ、ベートーベンがわかるのか」となる。ちょろいもんだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

黛敏郎「涅槃交響曲」

2019 JUL 22 0:00:03 am by 東 賢太郎

これを初めて聴いたのはNHKのFMで放送でされた岩城宏之指揮N響のライヴである。演奏会は1972年3月19日だから高2の終わり頃だろう。春の祭典漬けだったから並々ならぬ関心をもってオープンリール・テープレコーダーで録音した。後にその録音のCDを買ったが生々しい記憶がよみがえる。梵鐘の音響スぺクトル解析結果の各種楽器の合成音による再現は言われるほど成功しているとは思わなかったが、なんといっても「お経」が出てきたのは新鮮であった。後に駿台予備校の古文の授業で「密教のお経は音楽的効果も視野に入れた、いわばコーラスでした。特に声の良い坊さんはあこがれのスターで朝廷の女房連中に大変人気があったんです。だから彼女たちは読経がある日をわくわくして待っていたのですよ」と習ったとき、なるほどあれのことかと合点がいったのをリアルに覚えている。

もうひとつその頃に気に入っていたのが三善晃の「管弦楽のための協奏曲」である(三善晃 管弦楽のための協奏曲)。大学に入ってニューヨークのレコード屋で同曲のLPレコード(写真)を見つけたのはうれしかった。その Odyssay盤に武満の「Textures」と黛の「曼荼羅交響曲」も入っていてついでにそっちも覚えた。その時分はストラヴィンスキー、バルトークに加えてかような音楽が我が家でガンガン鳴っており近隣は妙に

もうひとつその頃に気に入っていたのが三善晃の「管弦楽のための協奏曲」である(三善晃 管弦楽のための協奏曲)。大学に入ってニューヨークのレコード屋で同曲のLPレコード(写真)を見つけたのはうれしかった。その Odyssay盤に武満の「Textures」と黛の「曼荼羅交響曲」も入っていてついでにそっちも覚えた。その時分はストラヴィンスキー、バルトークに加えてかような音楽が我が家でガンガン鳴っており近隣は妙に 思ったかもしれない。しかし、やはり涅槃交響曲(Nirvana Symphony)のインパクトは大きく、ロンドン時代にホームリーブで帰国の折に外山雄三がN響を振った1978年2月4日のライブ録音(左)も買った。88年5月2日、これも例によって秋葉原の石丸電気でのことだった。こうやって新しい音楽にひたるのは無上の楽しみで法律の勉強そっちのけだった。それも若くて暇だったからできた。いま初めてこれをというのはもう無理。好奇心も記憶力も、そもそも時間もない。

思ったかもしれない。しかし、やはり涅槃交響曲(Nirvana Symphony)のインパクトは大きく、ロンドン時代にホームリーブで帰国の折に外山雄三がN響を振った1978年2月4日のライブ録音(左)も買った。88年5月2日、これも例によって秋葉原の石丸電気でのことだった。こうやって新しい音楽にひたるのは無上の楽しみで法律の勉強そっちのけだった。それも若くて暇だったからできた。いま初めてこれをというのはもう無理。好奇心も記憶力も、そもそも時間もない。

本稿で若い皆さんに申し残したいのは、涅槃交響曲は仏教カンタータとして秀逸な着想を持った、非キリスト教をキリスト教音楽のフォルムに融合した数少ない試みとして世界に誇れる作品だということだ。メシアンがトゥーランガリラ交響曲で異教的なものを融合したが視点はカソリックだ。彼は鳥の声を模したが厳密に写実的な音響模写ではなく耳の主観を通した模写だ。黛にとっては厳密にいえば仏教もキリスト教も異国の宗教であり、第三者的に醒めている。視点は読経というコラールと梵鐘の物理的音響(カンパノロジー)に向いていてオネゲルの「パシフィック231」に類する。そのリアリズムと宗教という対立概念の融合は誠にユニークでありヘーゲルの弁証法的である。

外山盤。

黛を知らなくてもこれを知らない人はいないだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

オネゲル 交響曲第3番「典礼風」H.186

2018 JAN 10 7:07:28 am by 東 賢太郎

ニューイヤー・コンサートはヒットラーが始め、ワーグナーも宣伝に使われました。国歌がコンサート・プログラムにならないように、政治と音楽は水と油と思います。音楽は幸福や歓喜だけを描くものではなく、苦悩、怒り、悲嘆、安寧、諦め、恐怖、憧憬、奮起、嘲笑、夢想、欲望、神性などあらゆる人間の心の有り様を想起させる力があります。表面的には戦争を描いたようにきこえるショスタコーヴィチですが、吐露したのは怒り、恐怖、嘲笑でしょう。

昨年の漢字は「北」でしたが、困ったちゃんとトランプの駆引きにやるせない殺伐とした気配を感じる年でした。それに反応して僕の脳裏にいつも浮かんでいた音楽が、アルテュール・オネゲルの交響曲第3番「典礼風」です。知らない方もおられるかもしれませんが、ぜひこの名曲中の名曲になじんでいただきたい。素晴らしい交響曲というのにとどまらず、オネゲルがこれを作曲した当時と現状と、人間というのはなんと変わらないものか、歴史は繰り返すのかということを悟っていただけると思うからです。

この作品の初演は1946年8月17日にチューリヒでシャルル・ミュンシュが指揮していますが、ということは作曲は第2次大戦末期です。平和をニューイヤー・コンサートにラップして偽装したヒットラーの末期はこの曲の第1楽章「怒りの日」に現れています。スイスは永世中立国だから軍隊とは無縁と思われるかもしれませんが、独仏伊の3強国に囲まれたこの国はそれを宣言すれば安全と思うほどボケていません。スイスはれっきとした武装国で徴兵があり、ボーデン湖に潜水艦まで保有しています。平和憲法があれば安全などとまじめに思っている人は壮絶な殺し合いの世界史に無知蒙昧というしかありません。

オネゲル(1892年3月10日 – 1955年11月27日)はフランス六人組の一人とされますがスイス人です。第1次大戦に従軍しています。僕が野村スイスの拠点長をしていた1996年に発行された忘れもしない第8次のスイス・フラン紙幣の20フラン札(下)を見て、彼にそそがれる誇りの眼差しを感じました。とても懇意で母、家族まで自宅に招いてくださったスイス連銀総裁のツヴァーレンさんに、素晴らしいお札ですとオネゲルの音楽への賛辞をこめて申し上げると嬉しそうにされていました。

凄惨な第2次大戦が唯一人類史に貢献したのはこの交響曲の第2楽章「深き淵より」(De profundis clamavi )が迫真の「平和への希求」をもって生まれたことでしょう。この驚くべき楽章はショスタコーヴィチの第5番の第3楽章と並ぶ20世紀最高の緩徐楽章でしょう。この2曲のピアノ譜が手元にないのがいけませんね。ショスタコーヴィチは生涯に3曲だけ他人の作品のピアノ連弾譜を残していて、ストラヴィンスキーの詩篇交響曲、マーラー交響曲第10番、そしてオネゲルの3番なのですが、プラハでこれを聴いて「思想の重要性と情緒の深さをめざしている点で光っていた」と評しています。どうしても手に入れたい。

まずは全曲をその編曲版で。スコアの骨格を知るにピアノ版ほど便利なものはありません。2台のピアノの為のソナタとしても一級品であります。

第3楽章は、あえてそう書いた「馬鹿げた主題の行進曲」で開始します。どっかの国の恥ずかしいほど歩調が合った行軍を連想しながら聴いてはどうでしょう。ここは似たことを5番で試みたショスタコーヴィチが共感したでしょう。オネゲルはこう語っています。

「私がこの曲に表そうとしたのは、もう何年も私たちを取り囲んでいる蛮行、愚行、苦悩、機械化、官僚主義の潮流を前にした現代人の反応なのです。周囲の盲目的な力にさらされる人間の孤独と彼を訪れる幸福感、平和への愛、宗教的な安堵感との間の戦いを、音楽によって表そうとしたのです。私の交響曲は言わば、3人の登場人物を持つ1篇の劇なのです。その3人とは、「不幸」、「幸福」、そして「人間」です。これは永遠の命題で、私はそれをもう一度繰り返したに過ぎません…」(ベルナール・ガヴォティのインタビューに答えて)

何と直截的に現代の世相を言い当てていることか、何と我々は1945年と同じ状況に生きていることか、ぞっとしませんか?愚者が刃物を持っています。あれと同じことはひとつ間違えればいつでも起きる。行進曲は文明が生んだのです。愚者を眺めるオネゲルの嘲りと侮蔑はショスタコーヴィチほど辛辣でも激烈でもないけれど、スイス人の彼には馬鹿に応援ソングを書いてやる必要はありませんでした。から騒ぎで終わらせざるを得なかった5番と違い、彼の3番は典礼風にホ長調で静まり、鳥が天国の至福を囁きながら虚空に消えて行くのです。

エヴゲ二・ムラヴィンスキー / レニングラード管弦楽団

この刃物のように鋭利で氷のように冷ややかなタッチの名演なくしてこの曲の真価を知ることはありませんでした。ピッチ、アゴーギクへの微視的執着。ブラスの原色効果。木管の細かな経過句にまで宿る命。打楽器の強烈なアジテートから静謐な霧の彼方に消えてゆく衝撃さえ感じる後光のような終末の和音!ライブでこれだけ徹底管理下での緊張感でとんがった演奏はもはや世界のどこでも聴けない。どうしてだろう。気骨のある若手が突っ張ってオケを締め上げてみれば面白いのにと思うが、パワハラだブラックだって言われちゃうんでしょうね。女性には目つきがセクハラだなんて。和気あいあいの指揮者からこういう音は出ません、絶対に。ひとつの文化の死滅ですね。

ヘルベルト・フォン・カラヤン/ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ナチス党員だった指揮者がこれを振る。それってヘイト・スピーチしてたやつがハンセーンって叫ぶみたいなものか。しかしこのライブは3番がこれでいいんだっけというほど美しい。御託を並べる気力も失せるほどうまい。1969年のスタジオ録音もありますがこれは最晩年となった84年12月12日ベルリン・フィルハーモニーでの演奏会(後半にブラームス1番をやった)。一発勝負の気迫でそれでもスタジオと変わらぬほどビシッと合ってしまう。録音も見事にあのホールの感じをとらえています。ムラヴィンスキーのぴりぴりは薬にしたくてもないが、カラヤン・BPOが編集の作り物でなくこんな本物感のある壮麗な響きだったことが実証されています。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ 交響曲第2番ニ短調作品40

2016 MAY 4 18:18:05 pm by 東 賢太郎

米国の鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの墓碑銘に「Here lies one who knew how to get around him men who were cleverer than himself.(自分より賢き者を近づける術知りたる者、ここに眠る。)」とあるそうだ。以前ここにバレエ・リュス(ロシアバレエ団)のセルゲイ・ディアギレフについて書いた( ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」)が、実業家としては彼は天賦の才ある成功者だったが、当初志した音楽家としてはカーネギーの言葉があてはまるのではないか。

ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。

ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。

「逆タマ」の財力で彼は巨匠指揮者アルトゥール・二キシュの博打の負けを払ってやって指揮を教わり、なんとベルリン・フィルを雇って(!)演奏会を指揮し(ラフマニノフの第2協奏曲のソリストは作曲者だった)、祖国へ帰って出版社を創ってオーナーとなりラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーの版権を得て楽譜を売った。

ロシア革命後は新政府を嫌って1920年に亡命し、パリで自身が主催する演奏会「コンセール・クーセヴィツキー」を立ち上げる。これは1929年まで続いたが、その間に初演されたれた曲がストラヴィンスキーの「管楽器のための交響曲」(1921)、ムソルグスキー「展覧会の絵」のラヴェル編曲版(1922)、オネゲル「パシフィック231」(1924)、プロコフィエフ交響曲第2番(1925)、コープランド「ピアノ協奏曲」(1927)であった。

クーセヴィツキーは1924年にボストン交響楽団(BSO)常任指揮者となる(パリには夏だけ行った)。バルトーク「管弦楽のための協奏曲」、ブリテン「ピーター・グライムズ」、コープランド交響曲第3番、メシアン「トゥーランガリラ交響曲」はクーセヴィツキー財団が委嘱して書かせ、BSOの50周年記念として委嘱したのはストラヴィンスキー詩編交響曲、オネゲル交響曲第1番、プロコフィエフ交響曲第4番、ルーセル交響曲第3番、ハンソン交響曲第2番だ。クーセヴィツキーはこれだけの名曲の「父親」である。

自分より賢き者を近づける術はカネだったのか?そうかもしれない。BSOの前任者ピエール・モントゥーも弟子のレナード・バーンスタインも、名曲の世界初演をしたり自分で名曲を書いたりはしたが他人に書かせることはなかったからだ。しかし、彼が財力にあかせて「管弦楽のための協奏曲」や「トゥーランガリラ交響曲」を書かせたといって批判する人はいない。

もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。

もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。

芸術はパトロンが必要だが、モチベーションも命だ。天から音符が降ってきて・・・などという神話はうそだ。それで曲を書いたと吐露した作曲家などいない。バッハもヘンデルもハイドンもモーツァルトもベートーベンも、みな現世的で人間くさい「何か」のために曲を書いたのだ。お勤め、命令、売名、就職活動、生活費、女などだ、そしてそこに何らかの形而上学的、精神的付加価値があったとするなら、ことさらにお追従の必要性が高い場合においては曲がさらに輝きを増したというぐらいのことはいえそうだ。

クーセヴィツキーはカネがあったが、その使い方がうまかった。BSOの50周年なる口実で名誉という18,19世紀にはなかったエサも撒くなど、作曲家のモチベーターとして天賦の営業センスがあったといえる。そういう天才は99%のケースではカネを作ることに浪費されるが、冒頭のカーネギーは寄付をしたりカーネギー・ホールを造るなど使うことにも意を尽くした1%側の人だった。そしてクーセヴィツキーは嫁と一緒にカネも得て、それを使うだけに天才を使った稀有の人になった。

しかしその彼にとっても、刺激してやるモチベーションが「リベンジ精神」というのは稀有のケースだったのではあるまいか。プロコフィエフは速筆でピアノの達人でもあり、ピアノなしでも頭の中で交響曲が書けたという点でモーツァルトを思わせる。どちらも後世に明確な後継者が残らない、技法に依存度の高くないような個性で音楽をさらさらと書いた。しかしこの第2交響曲は力瘤が入っている。異国の地で勝負に燃えた33才。モーツァルトがフィガロにこめた力瘤のようなオーラを僕は感じる。

攻撃的な響きに満ちた2番の初演はパリの聴衆の冷たい反応しか引き起こさなかった。暴動すらなく、専門家の評判も悪く、ほめたのはプーランクだけだった。ここがディアギレフとクーセヴィツキーのモノの差だったかもしれないが、曲がそこまで不出来ということはない。力瘤の仮面の下で非常に独創的な和声、リズム、対位法が予想外の展開をくり広げる。これが当たらなかったから、あの第3交響曲という2番の美質をさらに研ぎ澄ました名曲が生まれた。しかしその萌芽のほうだって、春の木々の新芽のように強い生命力があり、不可思議な響きの宝庫だ。

プロコフィエフはロシア革命のときに27才だった。アメリカに逃げようと思った。モスクワからシベリア鉄道で大陸を横断し、海を渡って敦賀港に上陸した。日本に来た最初の大作曲家はプロコフィエフだ。サンフランシスコへ渡航する船を待つ約2か月の間、日本各地を見物して着想した楽想が交響曲の2,3番、ピアノ協奏曲の3番に使われたとされる。2番は第2楽章の静かな主題がそれだ。クラリネットと弦のゆったりした波にのってオーボエが切々と歌う。シベリウスの6番の寂寞とした世界を思い浮かべるが、これが6回変奏されて不協和音を叩きつけ、最後に回帰するのが実に美しい。

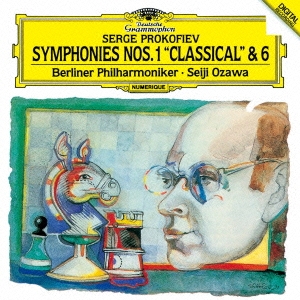

僕は3番の次に2番をよく聴く。秀才がワルになろうと暴走族のまねごとをしたみたいな部分がかえっていい答案だなあ秀才だなあと感嘆させてしまうあたりが面白い。第1楽章は全編がほぼそれだが、これでも喰らえとわざとぶつけた感じのする2度、9度の陰でぞくぞくするコード進行が耳をとらえて離さない。こんな音楽は他にない。これがたまらないのだ。小澤/ベルリンPOだと見事に浮き彫りになっている。何という格好よさ!!

これを何度聴いたことか、これはラテン的音楽ではないがこの小澤さんの演奏のクリアネスは凄い純度である。そのたびに僕は本質的にロマン派のテンペラメントではない、恋に恋するみたいな人間とは180°かけ離れていて、100km先まで透視できるヴィジョンを愛するラテン気質に親和性があるのかなと思う。小澤さんはロマン派もとてもうまいが、この2番の合い方は半端でなくラテン親和性をお持ちでないかと察する。

小澤征爾 / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。

この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。

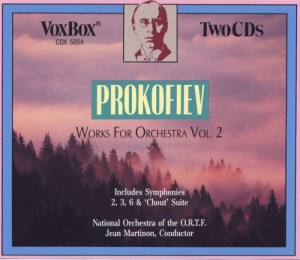

ジャン・マルティノン / フランス国立管弦楽団

これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。

これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー / モスクワ放送交響楽団

ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。

ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。