僕の愛聴盤(6)フルトヴェングラーのブラームス1番

2024 JUL 23 22:22:29 pm by 東 賢太郎

数えるとブラームスの第1交響曲は棚に105種類ある。各5回は聴いており500時間で20日。ブラームスの交響曲4つで80日、つまり寝ずに飯も食わずにぶっ続けで3か月相当。同じぐらいハマった作曲家10人でトータル2.5年。15歳から真剣にきき始めたから実働54年、起きている時間が4分の3として少なくとも40年の6.25%をクラシックに充てた物証だ。1日1.5時間に当たる。高校時代、野球の部活が3時間、通学に往復3時間。勉強は本当に二の次だった。

そこまで洋物好きというのはもう嗜みや趣味ではない。何かある。魂は何度も輪廻してるらしいので、前世、地球のそっちの方角にいたことがあると信じている。実際に欧米に16年いて違和感なかったし、仕事も洋物、子供3人は日本生まれでない。日本が大好きなのは父母と家族が日本人だからである。他には音楽ならユーミンとHiFiセットだけ、あとは特定の和食と日本猫ぐらいだ。

クラシックで初めて魂を揺さぶられたのは?好んだのはブーレーズのレコードだが、それは音響の快楽でロックに近い。魂の奥底まで深く届いたのはブラームスの第1交響曲、フルトヴェングラーのレコードであった。1番を初めてきいたのは高2で買ったミュンシュ/パリ管だった。次いでカラヤン/ウィーン・フィルの話題の千円盤、ベイヌム/コンセルトヘボウ、ワルター/コロンビア響の順で、どれも名盤の誉れ高く選択は順当だったはずだが、いまいち心に響かなかった。

5枚目のフルトヴェングラー盤を買ったのは1976年6月2日だから大学2年だ。レコ芸が激賞していたからであり、これでだめならブラームスに縁がないという気持ちだった。

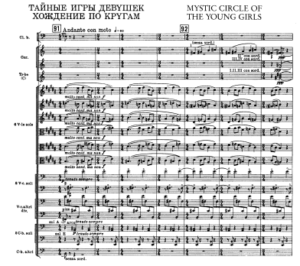

その現物がこれだ。

参りました。もう脳天をぶち抜かれたというか、そうだったのか、これがブラームス1番だったのかと世界観まで変わった。ここから1~4番の深みにはまっていきそのレコード、CDだけで400枚蒐集する羽目になってしまう。おまけの効果で、4曲がリトマス試験紙になって多くの指揮者の個性もわかるようになった。

フルトヴェングラーの音楽は造り物でない。彼が喜ばせたいのは自分で、自分にウソをつく者はない。だから何度振っても、ホールの事情やオーケストラという人間集団なりの成果の良し悪しはあるものの、基本は同じだ。では彼がブラームスの大家と思うかというと、2番、3番は全く駄目である。僕の魂には響かないというだけのことではあるが、こちらも造り物がない素の人間であり、その2曲ではそりが全然合わない。

そういうものを一概に「哲学」と呼べば哲学者に失礼だが他に言葉がない。フルトヴェングラーは作曲家として評価されたいと願っていた指揮もする哲学者である。その含意は一般に「真理を追究する人」であるが、宗教、科学にあらず真理が特定できない芸術というものにおいては、その究極は自分でしかない。自分の中に “客体化した真理” を見出し、それが大衆の役にも立つと信じて実証できる者だけが芸術家になれる。その場の効果を弄して大衆受けを追求する者はタキシードを着たピエロである。

読響 第640回定期演奏会

2024 JUL 11 7:07:12 am by 東 賢太郎

日本語はどうもしっくりこないので原語で記す。

Subscription Concerts No. 640

Tuesday, 9 July 2024, 19:00 Suntory Hall

Conductor= KATHARINA WINCOR

Cello= JULIAN STECKEL

CONNESSON: ‘Celephaïs’ from “The Cities of Lovecraft”

YASHIRO: Cello Concerto

BRAHMS: Symphony No. 2 in D major, op. 73

フランスの作曲家ギヨーム・コネソン(Guillaume Connesson,1970年5月5日~)「ラヴクラフトの都市」から”セレファイス”(日本初演)を聴けたのは僥倖だった。調性音楽だが陳腐でなく新しく聞こえる。非常にカラフルでポップな音楽だが、そういう性格の作品の99%に漂う二級品の俗性がなく、いずれ「クラシック」になるだろう一種のオーラをそなえて生まれている。こういうものは人間と同じで、あるものにはある、ないものにはない、要はどうしようもない。いい物に出会えた。タイムマシンで20世紀初に旅し、当時の人の耳で「火の鳥」初演に立ち会っているようなわくわくした気分で聴いた。

コネソン初の管弦楽作品だ。彼のyoutubeインタビューによると、10代で読んだ米国の幻想小説家の作品に感銘を受け交響詩にしたが20余年も放置してきたオリジナルがあった。委嘱を受けそれに手を入れ、2017年に完成した作品だ。バロック風の極彩色のフレスコを意図したそうだがまさにそうなった。7年前にこんな曲が産まれたなんて、まだまだ世の中捨てたもんじゃない。

矢代秋雄のチェロ協奏曲は水墨画の世界で、一転して色が淡い。音楽会はそれそのものが展示会としてのアートであって、プログラムのコントラストも指揮者の主張である。それを見事に演出した指揮者カタリーナ・ヴィンツォーの日本デビューは鮮烈だったとここに記しておきたい。いちいち「女性~」と形容するのを僕は好まないが、ことクラシックにおいては、力仕事でもないのに男社会だという理不尽が長らくあった。欧州で聴いていたころはウィーン、ベルリン、チェコのオーケストラの団員に女性を見かけるだけでおっと思ったものだが、ここ数年、楽員どころかシェフというのだからヒエラルキーの様相ががらりと変わっている。ガラスの天井を破ってのし上がってきたのだからむしろ女性であることは能力の証であろう。チェロのユリアン・シュテッケルも良かった。腕前もさることながら楽器の良さ(何だろう?)もインパクトがあった。管弦楽はフランス風だがチェロは京都の石庭にいるような、広々と沈静した音空間を生み出した。アンコールのバッハ無伴奏も同じ音色なのだが、矢代の世界でもぴたりとはまるのは奏者の芸の深さだ。

上記2曲に入念なリハーサルを積んだろう、29才の指揮者のブラームスでヴィンツォーをどうこう評することはない。曲尾のテンポは気になるので僕はライブは敬遠気味だが、微妙にアップして持っていき、十分な熱量をもってアッチェレランドなく堂々と結んだ。いい音楽、指揮者に満足。同行の柏崎氏がブラ2をしっかり聴きこんでこられたのは敬服だ。

父の日のちょっとした出来事

2024 JUN 19 7:07:09 am by 東 賢太郎

次女がロイヤルホスト行こうというので家族で行った。子供の頃ね、ステーキなんかめったに食べさせてもらえなくてね、ビフテキっていったんだよ。銀座の不二家でね、お爺ちゃんが機嫌がいいとチョコレートパフェとってくれて、帰りに銀色の筋が入った三角のキャンディー買ってもらってね、うれしかったね。

ジュースはバヤリースってのがあったけど安いんでオレンジの粉ジュースでね、底に粉が残るんでまた水足して飲んでたな。カルピスもそうやってた。バナナは台湾が高級であんまり出なかったよ、みかんかリンゴかスイカだな。キウイとかマンゴーとかパパイヤとか、そんなのはなかったんだ。

黒黒ハンバーグ定食にしたがそれだってご馳走だ。十分満足したが、食べなよというのでチョコレートパフェもとった。不二家のこれとアメリカ時代のビッグマックは高嶺の花だ。すっと背の高い巨大なパフェの頂上に位置する生クリーム部分にスプーンを入れると今でも誇らしさすら感じるものである。

そろそろ会計してくれという段になって、それは次女からのプレゼントだったことを知る。「そうだったんだ、休日はほとんど知らないんだよな」とばつが悪い。「お父さん、父の日は休みじゃないよ」という会話になる。パリのMBA様である彼女は会社でM&Aをやったらしく頼もしいもんだ。

映画で英国やドイツの街並みが出てくると、知らない場所なのに家族と過ごした記憶がフラッシュバックして思わず入り込んでしまう。そういう場面が脳裏にぎっしり詰まっていて、無限のように在るあんなことそんなことが蘇って心が動くのだ。なんて幸せな日々だったんだという感興とともに。

同じことが音楽でも起こる。ブラームスの6つの小品Op.118、亡くなる4年前に作曲された、彼の最後から2番目のピアノ曲だ。これを聴くとフランクフルトのゲーテ通りからツァイルという目抜き通り商店街に家族で歩いた週末の楽しい日々が瞼に浮かぶ。

そういえばフランクフルトでのこと、娘たちのピアノの先生が名ピアニスト、レオナルド・ホカンソン(1931 – 2003)の弟子ということで演奏会に連れて行ってくれた。アルトゥール・シュナーベルの最後の弟子の一人である。まるで昨日のことのようだが、あな恐ろしや、1994年だからもう30年も前になるのか。聴かせていただいたホカンソンのブラームスの第2ピアノ四重奏曲は実に味わい深く、終了後に楽屋でお礼を述べブラームスについて意見を交わしたが緊張していて内容はあまり覚えてない。いただいたCD、ここにOp.118が入ってるのだが、裏表紙にしてくれたサインはyoutubeの背景になっている。そのイベントを永久に残して恩返しできたかもしれない。滋味深い素晴らしい演奏だ。

そういえばフランクフルトでのこと、娘たちのピアノの先生が名ピアニスト、レオナルド・ホカンソン(1931 – 2003)の弟子ということで演奏会に連れて行ってくれた。アルトゥール・シュナーベルの最後の弟子の一人である。まるで昨日のことのようだが、あな恐ろしや、1994年だからもう30年も前になるのか。聴かせていただいたホカンソンのブラームスの第2ピアノ四重奏曲は実に味わい深く、終了後に楽屋でお礼を述べブラームスについて意見を交わしたが緊張していて内容はあまり覚えてない。いただいたCD、ここにOp.118が入ってるのだが、裏表紙にしてくれたサインはyoutubeの背景になっている。そのイベントを永久に残して恩返しできたかもしれない。滋味深い素晴らしい演奏だ。

いま、このフランクフルト時代の部下たちが事業を助けてくれている。次のチューリヒ、その次の香港でそういう交流はもうなく、やはり最初の店は特別だったのだろう、ドイツの空気を吸って仕事した部下たちは特別な存在だ。ドイツ語しか聞こえない中でどっぷり浸っていたバッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン、ワーグナー、ブラームス、ブルックナー・・・これまた人生最高の至福の時だった。

次女の記憶は幼稚園に上がったドイツからだろう。活発な子だが歩いて疲れるとまっさきに回り込んで抱っこになり、ダウンタウンのがやがやしたイタリア食材屋だったか、はっと気づいたら雑踏に紛れてしばし姿が見えなくなって大騒ぎした。毎月彼女用には「めばえ」という雑誌を日本から取り寄せていて、帰宅して玄関でそれの入った紙袋をわたす。あけてそれを取り出した光輝く顔はフェルメールの絵みたい。子供たちのそれが励みで仕事をしていたような思いがある。

食事から戻る。坂道を下ると遠く先の多摩川あたりまで点々と街並みの光がきれいだ。もうここに住んで15年になる、早いなあというよりまさに矢の如しだ。ワインでけっこう酔ってる。しばし猫と遊んでから地下にこもってピアノを弾くのはよくあるパターンだ。いま譜面台にあるのは2つ。毎日さらっているシューベルト即興曲D899の変ト長調はうまくいかない。じゃあもうひとつのショパンのワルツ 第3番イ短調 Op. 34-2はどうだ。だめだ、音をはずす。練習をなめちゃいかんぞとふらつきながら3階の部屋までふーふーいって上がると階段のてっぺんにこれがあった。

食事から戻る。坂道を下ると遠く先の多摩川あたりまで点々と街並みの光がきれいだ。もうここに住んで15年になる、早いなあというよりまさに矢の如しだ。ワインでけっこう酔ってる。しばし猫と遊んでから地下にこもってピアノを弾くのはよくあるパターンだ。いま譜面台にあるのは2つ。毎日さらっているシューベルト即興曲D899の変ト長調はうまくいかない。じゃあもうひとつのショパンのワルツ 第3番イ短調 Op. 34-2はどうだ。だめだ、音をはずす。練習をなめちゃいかんぞとふらつきながら3階の部屋までふーふーいって上がると階段のてっぺんにこれがあった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期 ダン・タイ・ソンを聴く

2024 JUN 16 0:00:53 am by 東 賢太郎

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ

ピアノ=ダン・タイ・ソン

ウェーベルン:夏風の中で

モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番 イ長調 K. 414

シェーンベルク:交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

音楽に割ける時間が少なくなっているのが悩ましい。ヴァイグレは先代のシルヴァン・カンブルラン同様にフランクフルト歌劇場で活躍した人だが、同劇場は思い出深い場所であり縁を感じる。フランス人カンブルランのメシアンは衝撃的だったが、東独で学びシュターツカペレ・ベルリンの首席ホルン奏者だったヴァイグレの新ウィーン学派はこれまた楽しみで、このシリーズには3月にヴォツェックがあってウェーベルン、シェーンベルク、ベルクが揃う。

この日はヴァイオリニストの前田秀氏とご一緒したが、予習されたとのことでペレアスのスコアを持参された。12音前、ポストマーラーの入り口に立つ作品である。メリザンドは男の本能を手玉に取る。僕も抗しがたいがフォーレ、ドビッシー、シェーンベルク、シベリウスもそうであり、シェーンベルクの回答がこの作品5だ。作品4「浄められた夜」同様に調性音楽で室内交響曲第1番作品9に向けて調性が希薄になる。その時期を横断して書かれたのが「グレの歌」でこれは作品番号なしだ。過去2度ライブを聴いたが春の祭典ができそうな大管弦楽で精密な音楽を構築している。独学の作曲家、おそるべし。ヴァイグレの指揮は主題の描き分けが明快で音は濁らず立体的に鳴り心から満足した。

キャリア官僚を勤められた前田氏はいまは客席よりステージにいる方が多いとのこと。米国の学者との交流、シベリウス5番を平均律で弾けという指揮者の指示など興味深い話を伺った。思えば氏とは2017年に豊洲シビックセンターで行った「さよならモーツァルト君」の演奏会で、ライブイマジン管弦楽団のコンマスをやっていただいたのがきっかけだ。ハイドンが98番にジュピターを引用してモーツァルトを追悼したというテーマだったが、そういえば、ピアノ協奏曲第12番はモーツァルトがヨハン・クリスティアン・バッハの訃報を知り、彼のオペラ「心の磁石」序曲の中間部を引用して追悼した曲だ。偶然だが何かのご縁だったのだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

イリーナ・ヴェネジアノのショパンについて

2024 JUN 13 15:15:31 pm by 東 賢太郎

いま仕事で頭がいっぱいであり息が抜けない。経営者に休日はない。何をしても、ジョギングしても野球を見ても晴れない。好きだからストレスはないのだが、頭の方は元気いっぱい、いけいけ状態なので、気を使ってマッサージでも行ってやらないと体が壊れる心配はある。どうしようもないかというと、一つだけ救いがある。ピアノだ。いくら弾いても一向にうまくなる気配はないが、5,6時間も没頭できるし、その間は仕事の回路が無になってクーリングオフできるのは非常にありがたい。

ピアノを触りだすと好き嫌いはともかくショパンは避けて通れなくなる。僕のようなお粗末な技術でもそれらしく鳴る曲があるからで、同レベルに聞こえる曲でもシューマンやブラームスは弾きにくくて手が出ないがショパンは弾けたりする。その辺の技術的な根拠は知らない。軍隊ポロネーズ、子犬のワルツは弾いていたことがあるがどうも曲が浅い。好きなのはワルツ第9番 変イ長調 Op.69-1や、簡単だが奥深い前奏曲第4番ホ短調、第15番変ニ長調(雨だれ)のような曲だ。聴くと弾くでは対象認識が異なり、ショパンは好きなのだ。

娘たちが習っていたバラード1番。これは聴くのも大好きだが、弾くのは無理である。だから同曲に関してはやむなくツィマーマンのDG盤を大事にしている。この人、技術も感性も素晴らしい。難所を易々とクリアして自在だ。何事もそうだが、「自在」というレベルまで行かないと一頭地ぬけたことはできない。音楽の場合、そこからは演奏者の人間性が出る。一般に解釈というが、要するにどういう “人となり” かということだ。聴き手には、それに合うあわないで感動の度合いが変わるし、そこが醍醐味でもある。

知らない弾き手の人間性を探り、自分と合うスクールの人を見つけて応援する。これは僕の生まれつきの本性であり、こうして音楽について散文を書くこともそこに源泉があって尽きることがない。同じことを広島カープの二軍を見て田村、佐藤、二俣らの若手に感じているし、なんでクラシックと野球なのかはわからなくても結構だが、ひとことで言うならこれが我が “人となり” なのだ。音楽や演奏家を「評論」する気など毛頭ない。自分と合うかどうかだけであり、合うから書いているのであり、そもそも良い演奏の規範があるなどと思ってない。演奏家を目指す皆さんはそんなありもしない砂漠のオアシスを目指してもゴールはないし、聴き手にお薦めがあるとするなら、自分の好きなのをお聴きなさい、それだけだ。

僕はNEXTYLEというサイトを作っていろんなジャンルで世界に挑戦する日本の若者たちのビデオを作成し、youtubeにアップしている。音盤をCDRにしてアップしているのと同様ビジネスでも慈善でもない。単純に、意気軒高な若者を応援するのが趣味なのだからどうしようもない。僕がショパンコンクールに関心があり、かつて幾つか稿を重ねたことがあるのも、あの場というものはそれのクラシック版だと考えているからだ。上位入賞者ばかりが著名になるが、僕は1,2次予選敗退者まで見る。隠れた才能を見つける喜びは格別で、何より、すべての参加者がチャレンジャーなのだ。ジャンルこそ違え、自分もそういうティーンエイジャーだった。だから好きなのだ。

本稿は先日youtubeで見つけた25歳のイタリア人ピアニストに触発されて書いている。2010年にセミファイナルまで進出(三次予選で敗退)した、Irene Veneziano(イリーナ・ヴェネジアノ)のバラード1番がそれだ。

何という素晴らしい歌、デリカシー、品格だろう!これにはぞっこんになってしまい、彼女をぜんぶ聴いた。このバラードが技術を競う側面のあるコンクールで品評されるのはしのびなく(というより、本来、無意味だろう)ショパンをうまく弾く人は数多いるが、この品格というものは練習して作れるものではない。できるのは技術までであって、そこから先の自在の領域で出るものはその人そのもの次第という、良くも悪くもどうにもならないものだ。

たとえば35小節目から次小節への入りとそこからのテンポ、壊れそうにせつないデリカシー、僕はここが大好きで、ツィマーマンが大変見事だがヴェネジアノも匹敵する。名だたる大家を含め、ここを詩的に弾いてくれる人はほとんどいないのである。譜面にそういう指示はなく、音符の裏を読むかどうかという話だからまさに人となりにかかってくる。ちなみに2010年の優勝者ユリアンナ・アヴデーエワのバラード1番はこちらだ(別な機会の演奏)。

うまいというならこれだろう。それを競って大向こうを唸らせるコンクールという場は聴き手にとっては一種のショーである。アヴデーエワの技量と個性が大器であることは認めるが、個人的にはロシア人のショパンのような手あいのものがこの作曲家を苦手にしていることにも気づく。ショパンはフランス人とスラブ人のハーフだからロシア人が弾いてどうのということはないが、個人的にはラテン寄りの解釈が肌にあうようだ。

ショパンの楽譜は素人でも弾けそうな曲調が一転して激して6連符に5連符が重なる部分が現れたりする。これを数学的に正確に弾くのはプロでもまず無理であり、弾いたとて聴き手も認識できない。恐らく1小節に同時に弾けというある種のテンポ・ルバートの指示で厳密な音価は求めておらず、ごしゃごしゃと錯綜した効果を求めたという意味ではオーケストレーションに近い。プロがそういう難所をどう処理するかは聞きどころだし、弾く方はそういう聴衆を意識もするだろう。F難度だG難度だと、だんだん平行棒や吊り輪の体操競技みたいになっていく恐れも秘めた譜面であり、当時はなかったコンクールという場の設定はそれに拍車をかけるリスクを覚えざるをえない。

ヴェネジアノはそういった微細なことにまで譜面をじっくり勉強しましたという演奏をする人でもなければ、まったく無視で音符を爆発的に音化して満場をおおと言わせるピアニストでもない。ただただ全身から「ショパン好き」の気が発しており、寝ても覚めても彼の音楽を弾いていたいというオーラがじわじわと聴き手に迫り、特に好きではない僕のような者でも内面から温めてくれるという稀有な音楽家とお見受けする。ピア二ストであれ指揮者であれそういう姿勢こそ演奏家にあらまほしきものと考えるし、決して技術で劣ってもいないが体操競技系に向かう趨勢には目もくれなさそうな彼女のスタイルに共感するものがある。

これだけ濃い音楽を奏でられる人が3次で落ちてしまう。コンクールの価値の方が大丈夫かと心配になる。

僕はこの嬰ヘ短調ポロネーズをがんがん鳴らす演奏が大いに嫌いである。演奏家のせいではあるが音楽にその芽が内包されている。ところがここではファツィオリの低音が深く鳴って尋常でないものが宿り、下品にならない。稀有の演奏だ。

プッチーニが好きでなければこういうものは弾かないだろう。誰の編曲か、あるいは自身のものか、いいねえ、ボエームを観たくなるね。

この人はその後も欧州で多くのコンクールで上位入賞している(パリの「Tim Competition」で第1位とグランプリ)。現在39歳だがスターダムに登っている様子はなさそうで、演奏後のお辞儀を見ると当人もそういう趣向の人ではなさそうだ。このことはCDが売れなくなった音楽産業の問題でもあるのだが、それが作りあげてきた20世紀の大家とは何だったのかという根源的な問題をも喚起する。ホンモノのピアニストが等閑視され、派手な技巧とパフォーマンスがないと売れないという傾向が進むとクラシックの文化は滅びる。

グローバリズムの時代がそれに拍車をかける。それは世界のアメリカ化であり、さらに進めば芸術のディズニー化というおぞましいものが待っている。民族文化は破壊され、世界の大衆はどんどん幼稚になる。選挙は彼らによるファン投票と化し、腐った民主主義は独裁制の揺籃となる。そんな潮流の中でロシア人とイタリア人のショパンを論じてみようなどという試みはもはや用をなさないだろうが、僕はそういうナンセンスに逆行したい人間である。ロシア人が好んでプッチーニ・パラフレーズを弾くとは思えないし、幼時からの音楽言語が演奏の底流から消えると考えるのは日本人が味噌汁を飲まなくなる心配をするようなものだと信じるからだ。

最後にモーツァルトのK.488を。2015年、フランクフルトで開催された「ドイツ国際ピアノ賞」のファイナルだ。

このコンチェルトをこんなに優しく寂しくエレガントに弾く人を僕は聴いたことがない。第1楽章から悲しさが漂うのは驚くべきだが、少しも人為的なものがなく音楽は常にピュアだ。といってペライアやルプーのような珠玉をころがす美音に徹するわけでもないというユニークなアプローチといえる。白眉は第2楽章。ソロのフレーズでふっと間をあけ、何かに戸惑ってたゆとうような様はロマンティックを超えてオペラティックである。彼女のショパンにもみられるが、ピアノフォルテでこの発想はでなさそうでありモーツァルトの意図ではないだろう。彼は先進的な音楽を書いたのであり、それを紡ぎ出したヴェネジアノの感性と知性に脱帽するしかない。まだ若い。この人はさらに進化するだろう。訪日の記録はないがリサイタルを聴いてみたいし、できれば話をしてみたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期 ヴァルチュハのマーラー3番を聴く

2024 MAY 22 2:02:00 am by 東 賢太郎

指揮=ユライ・ヴァルチュハ

メゾ・ソプラノ=エリザベス・デション

女声合唱=国立音楽大学

児童合唱=東京少年少女合唱隊

マーラー:交響曲第3番 ニ短調

(サントリーホール)

自分からマーラーを買うことはない。定期のコースメニューだから好き嫌い言えないのはメリットと考えよう。3番はライブで多分2回しか聴いてないが、82年にフィラデルフィア管、86年にロンドン・フィル、どちらも故クラウス・テンシュテットの指揮だった。

ロンドンが凄い演奏でここに書いた。2015年、9年前のブログだ。

人生で聴いたベスト10に入ると書いているのだから3番という曲にも思い入れが出ていそうなものだが、そこから38年聴いてない。我ながら不思議なことで、マーラーとの相性を象徴する。

今日はチェコの新鋭ユライ・ヴァルチュハである。48歳。テンシュテットと比べてもいけないが、ああこういう曲だったのだなと思った次第だ。音のロジックとして構造的(structural)な楽曲でないから次々にあれこれと繰り出される場面と考え得る全ての意匠を尽くした音彩に圧倒され、読響はそれを見事にゴージャスに展開して見せた。第1楽章、各々が舞台空間において距離をおいて定位するVn群、Trb群、木管、打楽器群の音響が移り行くさまは20世紀音楽を予言する。オーケストレーションにベルリオーズやR・コルサコフとは異なる趣向の感性でマニアックだったマーラーは舞台、合唱隊、舞台裏の3次元パースペクティブを3番で実験している。そこにメゾ・ソプラノが現れると、これまた異界の音響となるのだ。

ブーレーズがブルックナーをやってもカソリックだから理解しなかったことはないが、マーラーを全部やったのは非常に驚いた。残念ながら彼の指揮でも面白いとは思わないが、こうした音響的側面への関心で耳を澄ますと別なものが見える。彼がバイロイトに出たのもそれだったのだ。そのようなことは言うまでもなくオペラに活きるだろう。一曲だけで即断はできないがヴァルチュハはそちらの才があるのではないかと感じた。プログラムによるとフェニーチェ劇場でピーター・グライムスを振ったらしいが、とても聴いてみたいと思わせるものがあった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

7球連続カーブのサインが決めた我が人生

2024 MAY 8 12:12:44 pm by 東 賢太郎

エルダー・ネボルシンというウズベキスタン生まれのピアニストが弾いたショパンの第一協奏曲を僕は熱愛している。20歳あたりの録音。書いたショパンも20歳。オーケストラは自身もショパン弾きのアシュケナージが率いる。最愛の彼女をワルシャワに残してパリに旅だったショパンは祖国に二度と戻ることはなかった。この協奏曲は彼女を想って書き、お別れの曲になった何度聴いても本当にいい音楽である。ネボルシンくんのピアノはもぎたてのレモンみたいに瑞々しい。アルゲリッチもツィマーマンもいいが、やっぱりハタチの男の子に心をこめて清楚で端正に弾いてほしい。アシュケナージ自身がショパンコンクールで2位になったのは18歳だ。なるほど、この指揮、わかってるなあ。

エルダー・ネボルシンというウズベキスタン生まれのピアニストが弾いたショパンの第一協奏曲を僕は熱愛している。20歳あたりの録音。書いたショパンも20歳。オーケストラは自身もショパン弾きのアシュケナージが率いる。最愛の彼女をワルシャワに残してパリに旅だったショパンは祖国に二度と戻ることはなかった。この協奏曲は彼女を想って書き、お別れの曲になった何度聴いても本当にいい音楽である。ネボルシンくんのピアノはもぎたてのレモンみたいに瑞々しい。アルゲリッチもツィマーマンもいいが、やっぱりハタチの男の子に心をこめて清楚で端正に弾いてほしい。アシュケナージ自身がショパンコンクールで2位になったのは18歳だ。なるほど、この指揮、わかってるなあ。

エルダー・ネボルシン(pf)/ アシュケナージ / ベルリン・ドイツ交響楽団

そう、かくいう僕だって20歳のころはいろいろあった。大学受験で浪人し、思い出したくないぐらいぼろぼろな身の上から解放されたバラ色の時だった。この演奏を久々に聴いて脳裏に蘇ったことのあれこれ、いろいろな所に書いてはきたが、せっかく音で思い出したことを忘れる前にまとめて書いておく。

中学の草野球からずっとエースで、硬式に転じても高1の秋から即エースだった。有頂天が暗転するのは高2の夏だ。ヒジ、次いで肩を故障した。ヒジは治ったが肩は致命傷で球が投げられなくなり、高3初めに野球を泣く泣く断念したところから物語は始まる。長年時間をかけて修練してきた能力をケガでいきなり奪われるのは交通事故で一生歩けなくなるに等しい。筋肉痛みたいなものと思ってる人が多いが虫歯と一緒で治るということはなく、今もマッサージでそこを押されると痛い。プロ野球をご覧になる人はヒジのトミー・ジョン手術はご存じだろうが靭帯を移植しないと治らないのだ。テニス・エルボーもあるが、それを割り引いてもこんなことが頻繁に起こりえるスポーツは野球だけで、しかも野手では稀でピッチャーしかない。青春の挫折なんて甘ったるいものではなく、一生残る心の傷でもある。

この話を誰にしても、なぜその負のエネルギーが受験勉強に向かったかはわかってもらえないだろう。当時も僕がなぜ高校球児にとって大事な3年生になって野球部をやめたか誰もわからなかったし、何人か女の子にきかれたが語りたくもないので説明しなかった。立ち直ってプライドを奪回する方法は勉強で目にもの見せるしかなかったわけだが、中学時代に野球で登った山が高かった分だけ転落した谷も深く、もっと高い山に登らないと気持ちの収まり所がなかったのだ。勉強でなくても良かったがそんな才はなく、いずれにせよ回避できない大学受験になっただけだ。負けず嫌いがモチベーションなのだから東大に入れば何でもいいではなく、最高峰の文Ⅰ(法学部に進学)しか選択肢はなかった。失敗したら翌年は安全策で文Ⅱか文Ⅲに切り替えというのもあり得なかった。戦線後退は雪辱戦での負けを意味してなんのこっちゃになり、そういうものは僕の辞書にはない。この選択は学問や職業の選択とはぜんぜん関係なく「山の標高」だけで決まった。通学に要する往復3時間の満員電車の中は何もできない。使える時間は野球をしてきたから試験はみな一夜漬けで、高3で受けた人生初の公開模試の偏差値は42だった。それでいてすぐ70になるさと壮大な野望を平気で懐けたのは、チビで小心でけんかも弱い小学生が中学でエースという大出世の体験があったからだ。

翌年、現役で2つ受けた私学(C大法、W大法)は手ごたえでは危ないと思ったが受かった。喜んだ父がどちらも入学金を払ってくれたが両校には失礼ながら場慣れするためのリハーサルであり行く気は全くなかった。いよいよ本番の東大に挑む。1次はすんなり合格。2次は国数英社の順だが初日の国語の論述に慣れておらず大失敗してしまった。次の数学はそれで気が動転したわけでもないが手も足も出ずほぼ零点だったろう。当然の不合格を掲示板で確認してすぐに毎年400人東大合格の駿台予備校の入試を受けた。1年で偏差値は順調に伸びて文Ⅰぎりぎりの65あたりまで行ったが凸凹があった。英国社は頑張ったがあまり伸びず、総合順位の凸凹は数学の凸凹と連動していることがわかった。つまり素質としてはあんまり文系には向いてなかったということだ。私学は受かることを確認したが自分の意志で1年棒に振ってそこに行く選択はもうありえないから父に受験料を払わせるのは無駄である。2度目の出願は東大文Ⅰオンリーに決めた。

その日、小田急線が事故か何かで乗っていた電車が延々とノロノロ運転になり、ついに経堂で30分ぐらい停止してしまった。パニックになり本郷3丁目駅からダッシュして開始寸前に試験場に駆けこんだ。それはいい。しょっぱなの国語でまたまたつまづいた。現国にどうしても頭がついていかず小論文みたいな設問で書くには書いたがきわめて不出来。書き直そうと思ったら時間切れ終了。これはやばいとまたまた気が動転し、前年と同じく数学がうまくいかない。翌日は持ち直し、英社の手ごたえはあって望みをかけたが、3月20日の掲示板に受験番号はなかった。この時に見た正門の方角の景色は今もありありと覚えてる。幻視だろう、そこには広大な砂漠が横たわっている感じがして、赤い太陽が荒涼とした丘の向こうにあった。もう1年かけてあの砂丘を越えるのか・・・その時間が悠久の時みたいに、それが砂漠の彼方にどこまでも続くみたいにずっしり重く感じ、そこでぷっつりと記憶は途絶える。1週間ぐらいどこで何をしていたか記録も記憶もない。ところがだいぶ後にレコードの整理をしていたら、落ちたその日(1974/3/20)にかけたと記録のある盤を見つけた。これだ。全く覚えがないが、ラフマニノフの第2交響曲に魂の救いを求めていたのだ。

文Ⅰの一本勝負が博打というほど無謀でもなかったのは駿台の入試で順位が24番だったことでわかった。隣の席になった23番のN君、25番のM君とは「なんで落ちたの?」が出会いの挨拶だった。翌年、両君とも文Ⅰに見事合格され、非常に確率の低いことだが、20いくつある駒場のクラス分けで3人ともドイツ語の同じ9bという組になったのは奇縁である。

2年目は生死を握る数学の凸凹をなくすためトス・バッティングの感覚で毎日簡単な問題をたくさん解き、Z会の3日考えないと解けない難問とも格闘した。すると6月の第2回公開模試でついに数学満点を達成し、総合点で全国7位になって賞状と盾をもらった。数学が偏差値42から2年で全国1位になった変化率は日本記録ではないだろうか。ここからだ、数学満点ねらいが遊びになったのは。ピッチャーは完全試合を狙って試合に入るのは普通だ。イチローみたいにどこのコースに来ても打てるように練習し、飽きたので棋士が詰め将棋を作る要領で自分で問題を作って友人に解かせていた。ここでどっぷり浸かっていたのがバルトークであり、エラリー・クイーンだ。夏休みは丸遊びし、1か月没頭して推理小説を一本書いた。山の頂上が見えてきてわくわくだったこの半年は人間形成というか性格にまで影響するほど数字とロジックに囲まれる快感に浸っており、いま思い起こしても人生を変える知的豊穣の時で、これなくしてその後の僕は絶対になかった。皮肉なもので1年目に失敗しなければこれはなかった。

最後の東大入試は狙い通り完璧に進んだ。国語は採点者が期待しそうなつまらないことをサクッと書いて平均点を下回らない戦略をとった。肝心の数学は設問2で驚いたことに作題ミスを発見してしまい、まさかと思って検算して確かめたが間違いない。そこで答案に「作題ミスである」と指摘し「欠けている条件 ℓ ≠ 0 を付加する」と断って解いた。自分で作題していたから自信があり、ここまでくるともう数学上級者というか職人の世界である。しかし東大がまさか?と不安になったので帰りに駿台に寄って壁に張り出された模範答案を恐る恐るのぞいてみたが、たぶん根岸先生だろう「作題ミス」と思いっきり書かれていて、明日の英社を待たずして早々に合格を確信した。僕は先生の思考回路をそのままいただいた真正の弟子だったようだ。見比べると4問中3問は完璧で、余計な作業をしたので時間切れで設問3が数点マイナスの傷を残してパーフェクトは逃したが、まあノーノーぐらいの出来ばえではあり留飲を下げた。東大は理系6問で、うち数Ⅲ以外の4問は文理共通だから理系レベルであって一般に文系には難解である。だから満点なら他科目がよほどひどくなければ確実に受かる。

こう書いてきて思う。以上の諸々のすべては僕のその後の人生に決定的に重たい出来事だったわけだが、実は高2の夏にヒジをこわしたアクシデントひとつから発している。あれはカーブの投げすぎだったと思う。相手はどこだったか、練習試合の勝負所で4番の左打者に回り、2ストライクから7球連続でカーブのサインが出てファールが続いた。あれがまずかったかなと先輩捕手のHさんが言ったのを覚えているから痛くなったのはそのあとだ。それは1、2か月で治ったが、かばって投球練習していて次は肩に来てしまい野球人生が終わった。もしヒジをやってなければどうだったろう。間違いなく甲子園予選を目指して野球人生をまっとうしていた。そっちのほうに命を懸けていたからだ。とすると東大に入らねばなんていうマグマは溜まることもなく現役で違う大学に入って楽しくやってたろう。すると就職先も違った可能性があり、家内とは出会ってないから子供たちはこの世にいない。つまり野球断念は不幸な事件だったがそれで今がある。結構ではないか。7球連続ということはHさんが僕のカーブを信用してくれたということだ。自分の球は自分で見られない。短い野球人生だったがとてもうれしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

春の祭典ブーレーズ盤のミス

2024 APR 27 1:01:43 am by 東 賢太郎

完璧のように言われているブーレーズCBS盤だがミスはある。本稿では数多おられると聞く「春の祭典フリーク」の皆様のためにそれをお示しする(まだあるかもしれないが気がついた限り)。妙な音?も含まれており、ミスだけではないから「これで曲を覚えてしまったので後に困ったことになった所」のリストである。スコアは https://imslp.org/ で無料検索できる。

第1部

序奏2小節目 ホルンの3連符の2音目が長すぎ(ミス)

練習番号22 ティンパニがチューニングするb♭音が混入

36の3小節目 ピッコロ・トランペットの d が c になっている(ミス)

第2部

93の直前 スネアドラム?のような音がかすかに鳴る

98の前の小節 コントラバス?の g# がかすかに鳴る(なぜだろう?)

193の前の小節 ティンパニが十六分音符一個飛び出し(ミス)

〈ここでブーレーズが何か言葉を叫ぶ〉

194の2小節目 またミス(立ち直れずそこから4打が乱れる)

この録音は1994年のCDでは「Severance Hall, July28,1969」と記載されているが「練習場(教会)で楽員に伝えず一発どりした」とティンパニストのクロイド・ダフからきいた弟子の方が僕の上掲youtubeにコメントをくれており、とすれば記載は表向きの情報ということになる。193ミス直後のブーレーズの叫びは「止めずに最後までやれ」ではないかと想像する(聞き取れない)。あそこは切り取ってやり直しがきかない。195からエンディングまでの追い込みはライブさながらの熱したアッチェレランドであって、その瞬間に、一期一会の出来と判断したのだろう。うがった見方かもしれないが、それがあったから最後の3ページの、ライブでもそうはない白熱の締めくくりができたかもしれない、だから録り直しをしなかったのではないか。

「スコアにレントゲンをかけたようだ」という1970年当時の日本でのコピーは静的で分解能の高さを謳ったものでうまい表現だが、それは多分にCBSのプロデューサー、録音技師、スタッフの音の作りこみの特性である。演奏としての特徴を書くとこうだ。ミクロに至る指揮者のスコアリーディングのレクチャーに全奏者が納得し、技量が図抜けている彼らがモチベーションを持って実現する演奏自体が時々刻々彼らをインスパイアし、成功させるための尋常でない緊張感が支配しながら、名人ぞろいでリアライズに余裕がある演奏だ。つまり、オールスターメンバーがサドンデスの決勝戦に臨んだような、極めて稀(まれ)だが演奏会場で数回しか遭遇したことのないライブ演奏に近い。つまりレントゲン写真よりカルロス・クライバーとベルリン・フィルのブラームス4番に近い。それをこれまた稀であるオーケストラに近いマイクで倍音まで拾う分解能で記録した、稀×稀の超レアな録音なのである。

以上のミスをブーレーズが気づかなかった可能性は限りなくゼロに近い。アナログのマスターテープの修正はできなかったか、または、何らかの別な理由で見送ったと思われる。おそらく両方だ。演奏中から、録り直してもこうはいかないとブーレーズが判断したことだ。上記のティンパニ奏者クロイド・ダフ氏(1916~2000、首席奏者在籍期間1942~81)によると。朝8時に始まった「練習」は止まらず、ダフは「よし最後までやったろうじゃないか」とホルン奏者と目くばせしたと書いている。ブーレーズがオーケストラを欺いたのか興がたまたま乗ったのか、いずれにせよ奏者は予期してなかったからこそのライブ感と思われる。修正は音源をデジタル化してからなら可能だが、そうすると僕がyoutubeにあげたLPレコードとCDの齟齬をこうして指摘する者が現れ、著作権問題はなくとも指揮者、オーケストラの美学上の問題はありえた。

この稿を書くかどうか長年迷ったが、このミスを誰かが指摘しているかどうかは知らない。クロイド・ダフ氏はジョージ・セルが信頼し彼の時代のクリーブランド管弦楽団を支えた名手中の名手であり、ティンパニストの方は憚ったのかもしれない。名誉のために書くが、193,4は三連符の中なのを頭を叩いており同じ勘違いであり、セッションを分けて録るつもりだったのが一発勝負になってしまったからの本来あり得ないものだ。彼はそれ以外は全曲に渡って音程、リズムともそれこそ完璧でこの演奏の成功に大きく寄与している。152の f-d-a-f は今でもヘボいのが多く、これで記憶しているのでほとんどがアウトだ。僕がまずこのレコードを好きになったのはティンパニの音のすばらしさに衝撃を受けたからで、彼あってこそその音をアップしたバランスで録音する発想が出ただろう。

僕は同録音のLPレコード2種(①初出盤と➁米CBSリプリント盤)、③米CBSカセット、CDはドイツで買った④1994年SONY盤(Super Bit Mapping、オランダ製造)⑤2014年ブーレーズ全集SONY盤を持っているが、①が倍音成分が潤沢で音彩が豊かであり、リプリントのたびに落ちている。ただ解像度は④が高い。PCでは(僕のヘッドホンでは)チューニングのb♭は聞こえにくいかもしれないが④では明瞭だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《「春の祭典」論考》

2024 APR 22 21:21:56 pm by 東 賢太郎

本稿は「ブーレーズ / クリーブランドのトランペットの僅かな間違いの問題」に正答され、先日、だいぶ前の稿(マリス・ヤンソンス)にコメントをくださり、よろしければとお薦めのデプリースト / オレゴン盤を貼ってくださったhachiroさんがいかに「春の祭典」をお好きかと知ったその一点において、心よりうれしく、また触発もされたことで書いた。

同盤は初めて聴いた。hachiroさんは8位に推されているが、トーマス / ボストンを評価されていることからも納得がいく。練習番号86の第2Trのfがgなのは個人的には賛成しないのと、ティンパニが146の入りが少し(二度目も)、149の前の小節ではかなりフライングなのが惜しいが、録音もアコースティックも良く楽しめた。世界のオーケストラの同曲の演奏能力は70年代から伸びた。米国が一頭地をぬいたが、ジュリアード、カーチスの俊英(オケの人数しかいない)が各地で主席クラスにつくという欧州にはない中央集権的エリート養成システムの威力は小澤 / シカゴ響の1968年(!)の録音で確認できる。その恩恵はオレゴン響にも及んでいたのかと思わせる出来だ。

思えばもう20年前からほとんど買ってないし実演を聴いてもいないから祭典フリークは名乗れなくなった。この曲は20世紀最高のクラシック作品である。しかし、何度でも書いてしまうが、僕にとってはブーレーズCBS盤が規格外なのだ。2度きいたブーレーズの実演でもこんな音はしなかった。だからもう絶対に現れないイデア化した「レコード上のクラウドな存在」という意味でビートルズのSgt Pepper’sと同格になってしまった唯一のクラシック録音だ。となると誰のを聴いてもコピーバンドのSgt Pepper’sになってしまっているから困ったものだ。

ブーレーズCBS盤は複雑な各パートのリズムの精緻さが “数学レベル” に尋常でなく、そういう頭脳の人が指揮台に立っている緊張の糸が全編にピーンと張っているということだけにおいても驚くべき演奏記録だ。第2部序奏は、高校時代、別な恒星系の惑星に連れてこられた気がして背筋が凍っていた。管弦の mf を抑え、逆に、pである緩い張りのバスドラとティンパニを mf に増量した練習番号80は山のような岩から真っ赤な溶岩流がぷすぷすと噴煙を吐いて押し寄せるようで、恐怖で眠れなくなっていた。87(楽譜)ではいよいよ異星の奇怪で巨大な生命体を目の当たりにし、それが面妖に蠢きながら虚空に白粉のようなものを吹き上げている仰天の光景が見えてしまった。

ブーレーズCBS盤は複雑な各パートのリズムの精緻さが “数学レベル” に尋常でなく、そういう頭脳の人が指揮台に立っている緊張の糸が全編にピーンと張っているということだけにおいても驚くべき演奏記録だ。第2部序奏は、高校時代、別な恒星系の惑星に連れてこられた気がして背筋が凍っていた。管弦の mf を抑え、逆に、pである緩い張りのバスドラとティンパニを mf に増量した練習番号80は山のような岩から真っ赤な溶岩流がぷすぷすと噴煙を吐いて押し寄せるようで、恐怖で眠れなくなっていた。87(楽譜)ではいよいよ異星の奇怪で巨大な生命体を目の当たりにし、それが面妖に蠢きながら虚空に白粉のようなものを吹き上げている仰天の光景が見えてしまった。

僕は文学的、詩的な傾向の人間でもSF小説マニアでもなく、音楽からこんなにリアルで色まであるヴィジョンを受け取った経験もないから自分でも驚いた。このレコードは発売してすぐに買ったが、「スコアにレントゲンをかけたような演奏」がキャッチコピーだった。レントゲン?そんなものはかけてない。彼は mf を逆転させているように何かを “抽出” しているのだ。それはまずストラヴィンスキーの脳内に響き、スコアに内在しているものだ。いったい何だろう?僕は知りたい一心でスコア研究にのめりこみ、1991年にアップルのPCと米国製MIDIソフトとシンセサイザーとクラビノーバを買って、自分でオーケストラ・スコアを鳴らしてみた。この実験は鍵盤の前で膨大な訓練と時間を要求したが、それに見合うたくさんの感動と学習があった。

この曲はリズムだけでなく管楽器、打楽器の比重が弦より重い点でも伝統を破壊している。弦は91のVaソロ6重奏(ドビッシー「海」Vcの影響だろう)以外にレガート的要素がなく、その部分の旋律は(Vaだけロ長調で書いているが)シ、ド#、ミ、ファ#の4音だけででき、複調、鏡像の対位法であり、同じ4音のVc、Cbソロのピチカートと空疎なハーモニクスが伴奏するという超ミニマルな素材で異界の如き音楽史上空前の効果をあげ、最後の1音で弱音器付きTrがpppでひっそりG♯mを添えるとレ#が短2度でぶつかった三和音世界に回帰してほっとさせられる。以上たった8小節の事件だが文字で描写するとこれだけかかる。顕微鏡で分析すべきレベルの微細な和声とオーケストレーションの実験が為されており、ここをすいすい奏者まかせで通り過ぎる指揮者はもうそれだけでパスだ。

この曲はリズムだけでなく管楽器、打楽器の比重が弦より重い点でも伝統を破壊している。弦は91のVaソロ6重奏(ドビッシー「海」Vcの影響だろう)以外にレガート的要素がなく、その部分の旋律は(Vaだけロ長調で書いているが)シ、ド#、ミ、ファ#の4音だけででき、複調、鏡像の対位法であり、同じ4音のVc、Cbソロのピチカートと空疎なハーモニクスが伴奏するという超ミニマルな素材で異界の如き音楽史上空前の効果をあげ、最後の1音で弱音器付きTrがpppでひっそりG♯mを添えるとレ#が短2度でぶつかった三和音世界に回帰してほっとさせられる。以上たった8小節の事件だが文字で描写するとこれだけかかる。顕微鏡で分析すべきレベルの微細な和声とオーケストレーションの実験が為されており、ここをすいすい奏者まかせで通り過ぎる指揮者はもうそれだけでパスだ。

この曲が人口に膾炙しているのはロシア(ウクライナ)民謡由来の旋律を素材にしていること、つまり音素材も旋律素材もシンプルで朴訥で親しみやすく、奇怪の裏に仄かに人肌が残っている点で12音技法と一線を画しているからだ(「結婚」はよりそれが鮮明である)。素材がロマン派的効果に向かう火の鳥の因習的世界を「回避」したのがペトルーシュカだが、ついに「拒絶」に進んだのが春の祭典だ。従って、素材の口当たり良さを表に出しつつリズムの饗宴に仕立てて興奮を煽る最近の傾向は作曲者の意図とはかけ離れた “ロック化” であり、セリエル音楽だけがもっている、まるで入学試験会場のようなシリアスな緊迫感と微視性を張り巡らせたブーレーズ盤とは一線を画すどころか、もはや別な曲である。

論考というタイトルにしたが、この曲について語りだすとあの指揮者がどうのこうのというお話にならない話題には至らず、ワンダーランドのようなスコアのミクロ世界に入り込み、ブーレーズ盤でそこがどういう音響で鳴っているかに収束してしまうのはどうしようもない。口で話しても数時間はかかる。止まらないのでやめるが、演奏とはそこから何を読み取ったかという指揮者の脳内のリアライゼーションに他ならない。ブーレーズの聴覚、解析力は音楽世界でなくとも破格であり、高校時代、強烈に響いたのは彼の読み取ったもの、ストラヴィンスキーの脳が天界からのシグナルを受信したが自演ではリアライズされていなかった何物かだと考えるしかない。同様の経験の方はきっとおられるだろうが書物、雑誌等でそうした論評に出会った記憶はない(あれば感動して覚えている)。つまり以上はゼロからの私見であり、そこからブーレーズが産み出した音楽に興味が移り、20世紀音楽の森に分け入ることになった。クラシックへの入り口がそこだったのはやっと齢70手前でシューベルトに涙する境地に至れたという意味でとても回り道だったが、作品との関係というものは秘め事のようにプライベートでインティメートなものだと思う。

ブーレーズは春の祭典を研究している頃(または以前)にこれをピアノで着想したと思われる。ウェーベルンやメシアンが聞こえつつも、後に管弦楽に写し取った音響には春の祭典CBS盤の嗜好が伺える。

ピアノのための『12のノタシオン』1-4 & 7(1945)管弦楽版(1,7,4,3,2の順)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響 定期演奏会(カンブルランを聴く)

2024 APR 12 17:17:22 pm by 東 賢太郎

指揮=シルヴァン・カンブルラン

ヴァイオリン=金川真弓

マルティヌー:リディツェへの追悼 H. 296

バルトーク : ヴァイオリン協奏曲第2番 BB 117

メシアン:キリストの昇天

今季は読響定期(だけ)に行くことにしたが、新しい座席の音響が素晴らしいのが吉報だ(サントリーホールは席を選ぶ。途中で帰ろうかというひどい席もある)。プログラムも良い。カンブルランは僕がフランクフルトにいたころ歌劇場の音楽監督でワーグナーなどを聴いた。読響でもメシアンの「アッシジ」は歴史的演奏。彼以上にメシアンをふれる人は今はいないのではないか。「キリストの昇天」は日本では滅多に機会がなく意外にバルトークVn協もそうはない。金川真弓は中音域に厚みがあって怜悧になりすぎず、こういうバルトークもいい(楽器も良いものだろう)。良い意味でのエッジのなさはファイン・アーツのカルテットを思い出した。インパクトを受けたのはマルティヌーだ。こんないい曲だったのか。シベリウスを思いながら聴いた。

イマジンの西村さんとご一緒し音楽談義を楽しんだ。演奏者の方と話すのはinspiringだ。デレク・ハンのモーツァルト。伴奏のフィルハーモニア管がいかなるものか、クレンペラーのオケをあれだけ鳴らしているのがどれだけのことか。練習中のシューベルト即興曲D.899の1、3番、これがいかに偉大な音楽か語りだして尽きず、この人はひょっとしてモーツァルトより天才じゃないかと意見が一致。60になってだんだん大ホールでやる音楽よりinward、intimateなものが好きになっており、シューベルトこそまさにそれ。音符一つひとつ訴えかけてくる濃密な感情はとてもpersonalなもので彼と会話している気持になり、ああなるほど、そうだ、そうだよなあとぴったり自分の感情にはまる。それを感じながら弾く。西村氏ご指摘の通りこれはロザムンデのエコーだ。そういうところにも生々しくシューベルトの息吹を感じる。記憶力が落ちてるのか3番はなかなか暗譜できず譜面がないといけない。これじゃまだだめだ。教えてもらった「水の上の霊の歌」、豊饒な和声の海だ。いただいたCD、アレクセイ・リュビモフによるショパンのエラール・アップライトを弾いたバッハ、モーツァルト、ベートーベンと自作。面白かった。バッハのインヴェンションが彼にはこう響いていたのかと目から鱗だ。outwardなショパン演奏は趣味でなくまったく聞く気にならないが、彼自身は逆の人だったと思わせるものがここにある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。