東京証券取引所を訪問する

2024 JUN 6 6:06:44 am by 東 賢太郎

人形町でM&Aの交渉。ちょっと疲れた。せっかく来たので昔なつかしい芳味亭でランチをするかということになった。なにせここのビーフスチュー(シチューでない)はとろけるような柔らかさでデミグラスソースとの相性抜群、オンリーワンの旨さなのであるからご存じない方は一度は賞味されることをおすすめする。昭和8年、横浜のホテルニューグランドで洋食を学んだ近藤重晴氏が始めたらしい。洋風のおかずに白飯という「和」のスタイルが洋食なるものの原点だ。

人形町でM&Aの交渉。ちょっと疲れた。せっかく来たので昔なつかしい芳味亭でランチをするかということになった。なにせここのビーフスチュー(シチューでない)はとろけるような柔らかさでデミグラスソースとの相性抜群、オンリーワンの旨さなのであるからご存じない方は一度は賞味されることをおすすめする。昭和8年、横浜のホテルニューグランドで洋食を学んだ近藤重晴氏が始めたらしい。洋風のおかずに白飯という「和」のスタイルが洋食なるものの原点だ。

欧州時代に会議で帰国した際はこの近く(箱崎)のロイヤルパークホテルが定宿だった。到着するといつも夜で、ひとり水天宮のあたりに出てラーメンをすすった。これが久しぶりで飢えておりご馳走だったが、なんとなく物寂しくもあった。数日のきつい日程を消化し、帰りはそこから目と鼻の先の出国ターミナルでパスポートコントロールと荷物検査を通り抜けて空港バスに乗る。夕方のフライトだと大体すいている。いつも運転士のすぐ後ろに陣取ったのは、幼時に電車でその席に座りたくて仕方なかった、その名残だろうか。やがてバスはするすると動き出して大きく右に旋回する。そのあたりの光景がいまでも高解像度カメラのビデオのようにくっきりと瞼に蘇る。やっと家に帰って家族の顔が見られるぞとほっとしたものだから、この光景だけが、まるでそこだけカットしたかのようにぽっかりと記憶に焼き付いているに相違ない。これを何十回やっただろう。お疲れさん、よく仕事したねと自分に言ってやりたい。

家といってもロンドンやフランクフルトやチューリヒなのだから考えればおかしなものである。普通はさあいよいよ外国だぞのモードに入るわけだが、完全に天地逆転の感覚ですごしていたわけだ。若かったロンドンの頃は空港に社用車の迎えなどない。ヒースローから大量の荷物を抱えてえっちらおっちらタクシーに乗っかって、運ちゃんと退屈な会話をしながら小一時間ゆられる。疲れ果てて家について、妻に迎えられるとどんなにほっとしたことか。子供達にすれば生まれた時から天地は逆だった。彼らの天地は日本で育った僕や妻とは物心ついた初めから逆なのだから、実は親はわかるようでわかってないということになかなか気づいてやれなかった。

人形町から日本橋方向に歩き、息子が行ったことないというので東京証券取引所に立ち寄ることにした。電子化されて立会場の面影は皆無、なにやらSF映画の宇宙ステーションみたいな光景になっている。ここで仕事をしたわけではないが、仕事のすべてはここに関わっていたのだ。僕は証券マンでも異例であって、ボンド(債券)を売った記憶がない。なぜかは覚えがない。動かないものはまったく興味がないから債券は石ころみたいに情熱がわかない。きっと売っても売れなかったのだろう。すなわち根っからのエクイティマンであり、株式が大好きであり、一枚の伝票で160億円の商いをしたことがあり、そうであることに誇りを持っている。そんな破格の注文も、すべてがこの場所で執行されたのである。

東証本館1階には「証券史料ホール」なるものがあり「我が国の証券市場の歴史に関する史料から特に歴史的に貴重な品々を選んで年代順に紹介されています」とある。

息子がガラスの展示ケースの中にこれを見つけた。東京株式取引所(東株)の創立証書である。

田中平八の直筆サインは初めて見た。感無量だ。写真を撮って息子に「ご先祖さまに恥ずかしくない仕事をしろよ」と言ったものだが、それは自分にかけた声でもあった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

箱根ローストチキン

2024 MAY 15 15:15:58 pm by 東 賢太郎

妹夫婦、従妹夫婦と墓参りへ。とても和む。高校時代の愛猫チビが実は隣の猫だったという衝撃の過去が発覚。娘たちの激辛好きは長崎のばあちゃん由来だったことも判明。他愛ない話にいくらでも花が咲いてしまう。従妹は集英社出身の芸能・アート通、グルメ社交家だ。生粋の母方性格。学者系の父方とは見事なほど別人。見合い結婚ならではのハイブリッドである僕は三毛猫だなと痛感する。

夕食は千坪の敷地にある仙石原のイタリア風洋館「アルベルゴ バンブー」でとった。オーナー竹内氏が映画ゴッドファーザーの結婚式シーンをイメージしたという造りで「箱根ローストチキン」が名物。2年前に飲んだワインの記録が出てきたのは中々と思う。翌日は以前持っていた芦ノ湖一望の1800坪の土地を視察。まだ更地と確認する。レークサイドの箱根ホテルの庭でしばしビールでぼーっとしたが元箱根はそこらじゅう外人観光客だらけである。こっちはこういう洋風が落ち着くのだから妙なものだ。

夕食は千坪の敷地にある仙石原のイタリア風洋館「アルベルゴ バンブー」でとった。オーナー竹内氏が映画ゴッドファーザーの結婚式シーンをイメージしたという造りで「箱根ローストチキン」が名物。2年前に飲んだワインの記録が出てきたのは中々と思う。翌日は以前持っていた芦ノ湖一望の1800坪の土地を視察。まだ更地と確認する。レークサイドの箱根ホテルの庭でしばしビールでぼーっとしたが元箱根はそこらじゅう外人観光客だらけである。こっちはこういう洋風が落ち着くのだから妙なものだ。

うまいものは素材だ。良い素材はそのままでも調理してもうまいが、安物が調理で逸品になることはない(もしそうなら安物でなくなる)。居酒屋でわいわい干物をつつくのもいいが干物がまずくてはいけない。かたや、給仕の靴音が遠くから響くほどシーンとした空間でナイフの音をたてず舌平目を口に運ぶのはコンサートホールでピアニッシモに耳を澄ますのと変わらない。楽器の音もしかりだが、料理の味というのも三次元空間に存在するのである。

箱根翡翠は定宿、これも食事もみな従妹夫婦の手配だ。この手腕は野村スイスの名セクレタリーだったNさんを彷彿とさせ、世話になりっぱなしである。スイスではSF建てで起債する日本企業の接遇が社長の仕事で、社屋と同じほどユングフラウやツェルマットが仕事場だった。箱根は近いしそんな風に使える。白濁温泉に2時間ほどいて雑事をすっかり忘れた。頭のデトックスもたまには大事だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

世界のうまいもの(17)《蒸汽海鮮石鍋魚》

2024 MAR 8 7:07:49 am by 東 賢太郎

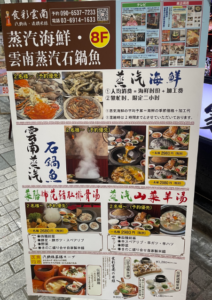

上海で知った貴州料理の石鍋魚に惚れこんでいて、どうしてもあれがもう一度食べたい。あるとすると池袋北口のガチ中華街だろうとネットで探すと、いかにもその感じの店を見つけた。蒸汽海鮮石鍋魚なるものを食わせる料理屋「食彩雲南」である(写真)。貴州ではなく、もっと南の雲南省だがまあいいかと足を運んだ。地図を見るとこの省はチベット、ミヤンマー、ラオス、ベトナムに接する。中国南方の内陸はまだ行ったことがないが、古来より少数民族がたくさんが住んでいてその数だけ文化がある。行ってみたい。貴州のあの鍋は確かミャオ族のだと聞いた気がするが、初めてだったにもかかわらず衝撃的なうまさで忘れられない。

上海で知った貴州料理の石鍋魚に惚れこんでいて、どうしてもあれがもう一度食べたい。あるとすると池袋北口のガチ中華街だろうとネットで探すと、いかにもその感じの店を見つけた。蒸汽海鮮石鍋魚なるものを食わせる料理屋「食彩雲南」である(写真)。貴州ではなく、もっと南の雲南省だがまあいいかと足を運んだ。地図を見るとこの省はチベット、ミヤンマー、ラオス、ベトナムに接する。中国南方の内陸はまだ行ったことがないが、古来より少数民族がたくさんが住んでいてその数だけ文化がある。行ってみたい。貴州のあの鍋は確かミャオ族のだと聞いた気がするが、初めてだったにもかかわらず衝撃的なうまさで忘れられない。

屈託ない笑顔がなんとも魅力的だ。

雲南省はこちら。これもきれいだ。

中国人といっても北京や上海と違ってこういう暮らしの人々がいる。食文化だって我々がいわゆる「中華料理」と呼んでるものとは違う。

「食彩雲南」は大通りの角にある雑居ビルの8階だ。狭いエレベーターでやや怪しげといえないこともなく、店員の日本語もあやしく日本人客はいないのだが、中国人の若い女の子がひとりで来たりする。テーブルの真ん中に鍋型の穴が据え付けになっていて、そこにスープを満たして点火すると、尾頭つきの魚(淡水魚だろうか)をデンと横たえる。何が始まるかと思うと、草を編んだようなモンゴルのゲル風のでっかい蓋を鍋に被せる。すると、そこからもうもうと蒸気が立ち昇ってきて天井まで届くのである(写真はまだ序の口)。壮観だ。

「食彩雲南」は大通りの角にある雑居ビルの8階だ。狭いエレベーターでやや怪しげといえないこともなく、店員の日本語もあやしく日本人客はいないのだが、中国人の若い女の子がひとりで来たりする。テーブルの真ん中に鍋型の穴が据え付けになっていて、そこにスープを満たして点火すると、尾頭つきの魚(淡水魚だろうか)をデンと横たえる。何が始まるかと思うと、草を編んだようなモンゴルのゲル風のでっかい蓋を鍋に被せる。すると、そこからもうもうと蒸気が立ち昇ってきて天井まで届くのである(写真はまだ序の口)。壮観だ。

出来あがりはこうなる。貴州と比べるとスープの色は似ているが味は違う。だがこれはこれで実に美味。見た目でひいてしまう人もいようが料理というのは食してみてナンボであり、視覚的楽しみもあるからお薦めである。少数民族は何十もあるようだが各々にこうしたプライドをかけた食文化があると思うと興味は尽きない。

出来あがりはこうなる。貴州と比べるとスープの色は似ているが味は違う。だがこれはこれで実に美味。見た目でひいてしまう人もいようが料理というのは食してみてナンボであり、視覚的楽しみもあるからお薦めである。少数民族は何十もあるようだが各々にこうしたプライドをかけた食文化があると思うと興味は尽きない。

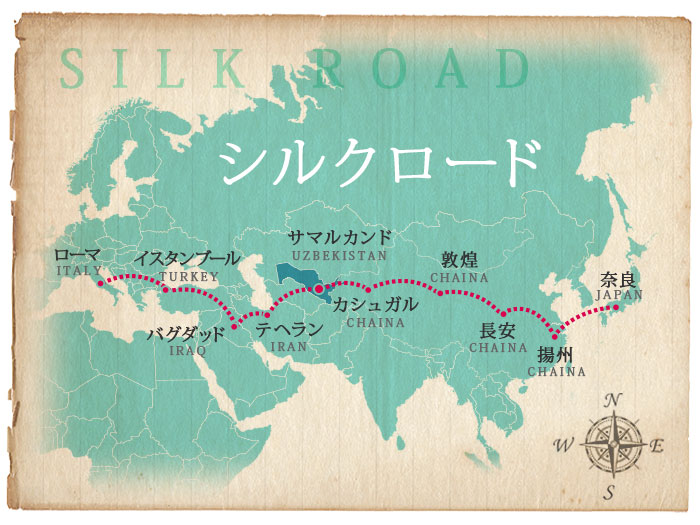

これがシルクロードを辿って西へ行くと中央アジア、中東をとおってローマに至る。黄河 ・ 長江文明からメソポタミア文明を経由してギリシャ・ローマ文明へという気の遠くなるような距離と時間の長い道のりであり、そのものが人類史といっても良い。

日本列島発祥の人類は今のところ見つかっていないので、我々は誰もがいつかどこからか渡来しているはずだ。遺伝子はそれを覚えている。だから「好み」はルーツの刻印だろう。僕の好みはユーラシア大陸を楽しみながら突っ切ってギリシャ・ローマまで行く。そこの食と音楽に、えもいえぬ親和性を覚える。

世界の所々にまだ知らぬ美味があり、見知らぬ文化の人々が暮らしており、そして音楽がある。僕にとって、音楽への関心の根っこにあるのは無意識の中にあるそういうもの、つまり雲南省の白族の人々の写真を見れば蒸汽海鮮石鍋魚を食ってみたいなとなる気持ちと変わりがないようだ。

こうした精神で世界を観ている僕のような者にとって、政治をもって中国人が好きだ嫌いだという言説は誠に狭隘と評するしかなく、政治は政治家にやらせればよく、それをもって保守か否かを論ずるなど暇人の戯れとしか思えない。ミャオ族や白族の文化を尊重するのが多様化社会であって、白人のLGBTでチンイツにするのは単一化であって馬鹿でねえのというしかない。そういう連中は料理の味もわからんし、まして音楽などほど遠かろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ニコラ・テスラと猫の法則

2024 FEB 16 18:18:10 pm by 東 賢太郎

昨年10月から急に多忙になったのはコロナが収まったせいもあった。勘定したところ、現在9つの仕事を同時にしている。そんなにできるのかと思われようが、数えないと気がつかないぐらい自然にできている。元気だからだ。元気を保つのに元気がいることを年をとったというらしいが、それもない。若返りのNMN注射が効いているとうそぶいているが単に大枚はたいて悔しいからだ。

医者は蛋白質を摂れという。池袋のガチ中華「魚火鍋 唇辣道」で白身魚鍋を食べたりするのは激辛好きなだけだが、これが旨いから元気は出る。雑居ビルの地下で中国語が飛び交う。香港の裏路地にありそうな店だ。魚がつるつると喉を通って蛋白質だけで腹いっぱい。すると何日かして太ももとお尻が太くなってる。まさかと思ったが事実だ。鍛えていた所だから補強は最優先と体が学習しているのか。

医者は蛋白質を摂れという。池袋のガチ中華「魚火鍋 唇辣道」で白身魚鍋を食べたりするのは激辛好きなだけだが、これが旨いから元気は出る。雑居ビルの地下で中国語が飛び交う。香港の裏路地にありそうな店だ。魚がつるつると喉を通って蛋白質だけで腹いっぱい。すると何日かして太ももとお尻が太くなってる。まさかと思ったが事実だ。鍛えていた所だから補強は最優先と体が学習しているのか。

うちは猫が5匹いる。みな野良か保護猫だ。元気をくれる。可愛いいかといえばNoだ、僕にとって猫はそういう存在ではない。みな真剣に生きて嘘がなくて光ってる。真剣に生きる者には真剣に対峙する。これが礼節というものだろう。人の1日は猫の1週間。それだけ充実した時間を過ごさせてあげたい。

うちに来たのは何の縁だろうか。魂は光であって猫も人もない。飼っているも飼われているもない。ニコラ・テスラは「全ては光である」といった。電子と陽電子の消滅を彼は知らなかったが、宇宙も物質も魂も光だと見抜いた。人間も光らなくてはいけない。光るには元気がいる。光らなくなったら僕は仕事をやめる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

唐の都、長安を旅して考えたこと

2023 JUL 29 7:07:53 am by 東 賢太郎

唐の都、長安。いい響きだ。いまは陝西省西安市になっているが、中国の京都、奈良であろう。司馬遼太郎の『空海の風景』は貪るように読んだが、いよいよ旅が長安までくると、街のこまごまを描写する司馬の筆のリアリティが少し鈍ってもどかしかった。何事も百聞は一見に如かずだ。やはりそこに立ってみて自分の五感で感じ取るしかない。あれは1998年のこと、香港からの出張で初めて西安に降り立った。三蔵法師ゆかりの大慈恩寺で大雁塔の前に立つと、遣唐使として派遣された阿倍仲麻呂や空海もここに立ってこの眩しい姿を仰ぎ見たに相違ないと思えてくる。自分にとってはペンシルベニア大学の校舎群がまばゆく、よし思いっきり勉強するぞと奮い立った若き日の青雲の志に重なる。しかしながらその一方で、なにやら見慣れぬ曲線を描く大雁塔の外縁の輪郭には異国を強く感じており、いとも不思議な感覚に迷いこんだことを覚えている。

唐の都、長安。いい響きだ。いまは陝西省西安市になっているが、中国の京都、奈良であろう。司馬遼太郎の『空海の風景』は貪るように読んだが、いよいよ旅が長安までくると、街のこまごまを描写する司馬の筆のリアリティが少し鈍ってもどかしかった。何事も百聞は一見に如かずだ。やはりそこに立ってみて自分の五感で感じ取るしかない。あれは1998年のこと、香港からの出張で初めて西安に降り立った。三蔵法師ゆかりの大慈恩寺で大雁塔の前に立つと、遣唐使として派遣された阿倍仲麻呂や空海もここに立ってこの眩しい姿を仰ぎ見たに相違ないと思えてくる。自分にとってはペンシルベニア大学の校舎群がまばゆく、よし思いっきり勉強するぞと奮い立った若き日の青雲の志に重なる。しかしながらその一方で、なにやら見慣れぬ曲線を描く大雁塔の外縁の輪郭には異国を強く感じており、いとも不思議な感覚に迷いこんだことを覚えている。

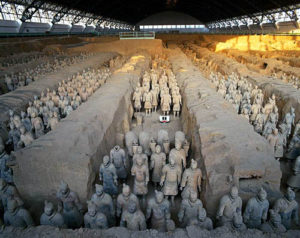

西安の北東にある始皇帝の兵馬俑は圧巻である。写真の総勢は約6000人(桶狭間の信長軍勢の倍ぐらいだ)。2200年前の兵士ひとりひとりの顔が写実されているリアリズムには驚嘆しかない。そこまでさせた権力にも、しようと執着した執念にもだ。漢の時代に土中に埋もれて発見されたのは1974年。空海はこれを知らないが、彼が入唐した時点で1000年前の遺跡であった。東を向いているのは秦が当時の中国の最西端で敵は東だからとされる。不老不死の薬を求めて徐福を日本へ派遣し、子孫は秦氏になったという説は虚構とする否定派が多いが、来てないという証拠もない。証明されてないからなかったことに、という説は非科学的でしかない。

西安の北東にある始皇帝の兵馬俑は圧巻である。写真の総勢は約6000人(桶狭間の信長軍勢の倍ぐらいだ)。2200年前の兵士ひとりひとりの顔が写実されているリアリズムには驚嘆しかない。そこまでさせた権力にも、しようと執着した執念にもだ。漢の時代に土中に埋もれて発見されたのは1974年。空海はこれを知らないが、彼が入唐した時点で1000年前の遺跡であった。東を向いているのは秦が当時の中国の最西端で敵は東だからとされる。不老不死の薬を求めて徐福を日本へ派遣し、子孫は秦氏になったという説は虚構とする否定派が多いが、来てないという証拠もない。証明されてないからなかったことに、という説は非科学的でしかない。

私見を述べる。現在シルクロードと呼ばれるユーラシア大陸の交易路網は西洋人のセンスで脚色されたコンセプトにすぎない側面もある。交流、交易は紀元前2世紀、つまり秦王朝の時代からあったのであり、人間も文物も混じり合っており、はるばるローマやペルシャから中国まで来る体力、気力、資産、技術、理由のあった異人と接していた秦国の人間が朝鮮半島、九州に足を延ばすことを躊躇したとも思えない。兵馬俑の人面も物語る。こんな微細な箇所まで強烈な執念で覆いつくす皇帝に薬を探してこいと命じられた徐福に逃げ道はなく、見つからなければ殺されるから戻ってこなかったのは納得でしかない。といって日本各地の徐福伝説を支持できるわけではない(そのどれかが正しかった可能性はある)、一行は来日してそのまま日本に土着し混血していったと思料する。

西安で食事を済ませて隣町の宝鶏市に向かった(下の地図)。当時は国道しかなく車を飛ばして2時間はかかったと思う(今は高速がある)。道はあっけらかんと一直線である。大学時代に、あまりに一直線で居眠りしかけて危なかったアリゾナ砂漠の道路を思い出していた。行けども行けども、道の両側は地平線の果てまでトウモロコシ畑である。うたた寝して目が覚めたらまだトウモロコシだ。「中国人はこんなに食うの?中華料理で見たことないけど」と運ちゃんに聞くと「豚のエサです」(笑)。宝鶏に着くと仕事だ。味の素みたいなグルタミン酸の調味料を作っている会社に増資を勧める。社長に工場を案内してもらった。ベルトコンベアが続々と白いものを流している。目を凝らすと首を絞めた鶏だった。

宝鶏は日本ではあんまり有名でないが、周王朝、秦王朝の発祥の地である。「岐山」がある(信長はここから「岐阜」の名をつけた)。古くは青銅器の発祥地であり、諸葛孔明が陣中に没した「五丈原の戦い」の舞台でもあり、太公望が釣りをしていた釣魚台もこのへんだ。三国志の頃に漢方薬(本草学)のバイブル『神農本草経』が書かれた地でもあった。戦国武将は中国史を学んでいたが、信長は安土城の天守の装飾絵を中国の故事にならったほどで、始皇帝を理想にしたかどうかはともかく両者は似たものを感じる。西安にあったはずの安房宮は完成せず、安土城は完成したが主は死んだ。歴史好きの方は西安とセットで訪問する価値のある処だ。

宝鶏から西は僕は未踏だが、甘粛省蘭州まで行くとイスラム系の回族が多い。始皇帝は目が青かったともいわれるが、これを知るとそうかなと思わないでもない。何をいまさらではあるが、西安(長安)はシルクロードの終点であり、中央アジア、ペルシャ、トルコを経てローマにつながっている。トウモロコシ畑の宝鶏~西安はマラソンならラストスパートの200キロだったのだ。中国の主要都市はだいたい訪問しているが、西安はもとより行きたかった場所であり強く心に残っている。たぶん春節の前だったのだろう、縁起物であるのと感動をとどめたいのとで、この丸っこいのを2個買った。

灯籠だ。でっかい。直径30センチはあってみな「本気ですか」と驚いたが本気に決まってる。家ではもっと驚かれたが、玄関に飾ってもらって満足だった。

灯籠だ。でっかい。直径30センチはあってみな「本気ですか」と驚いたが本気に決まってる。家ではもっと驚かれたが、玄関に飾ってもらって満足だった。

西安、宝鶏を旅してみて、自分はなぜこんなにローマ好きで地中海好きでもあり、誰に教わったわけでもないのに狂信的西洋音楽マニアなんだろうと考えるようになっている。未踏のトルコ、中央アジアは文化も食べ物も興味津々で女性も綺麗に見え、料理はというといま熱烈にガチ中華にハマってる。幼時に鉄の匂いが好きだった趣味はレアだろう(線路と車輪に魅かれて小田急の線路に侵入していたが、鉄オタの息子によると僕は鉄オタとは呼べないらしい)。鉄といえばシルクでなくアイアンロードというのもあった。ヒッタイト発スキタイ(タタール)経由であり、技術を持った異人集団が出雲に来ると「たたら製鉄」と呼ばれた(タタラ場として「もののけ姫」にも登場)。出雲は何度か旅して惚れこんでしまい、コロナで頓挫したが映画の舞台にしようとタタラ場だった絲原家にお邪魔もした。なぜか磁石みたいに鉄に惹かれるのだ。地球上に存在する金やウランなど鉄より重い元素は中性子星合体によってつくられたものである可能性が高い(理化学研究所と京都大学)。鉄を通して僕の関心は宇宙へと広がっている。

結論として思う。こういうものはまぎれもなく本能だ。生まれてから後付けで覚えたわけでは全くない。DNAに書いてないと絶対にこうはならないと自信をもって言えるレベルに僕はある。両親はそんなことないから隔世遺伝ということになる。アズマはアズミでもあり海洋族安曇氏の説がある。神話時代から人種の坩堝(るつぼ)だった北九州から海流で出雲に土着し、さらに海流で能登にぶつかり安曇野、諏訪にも下った。父方は輪島だから可能性はある。性格は農耕型でも定着型でもなく、海洋族であって何の違和感もない。

いまはささやかに北池袋の「ガチ中華街」でもめぐっておれとDNAが命じている。そこで火焔山蘭州拉麺に行った。前述したイスラム系の回族が多い蘭州のラーメンだ。一番上の地図を見ると甘南蔵族(チベット)自治州、臨夏回族自治州(回族、チベット族、バオアン族、ドンシャン族、サラール族他の少数民族が居住)が蘭州の近郊で、そこだけでも人種の坩堝。父系遺伝子ハプログループDが相当な頻度で存在するのは日本とチベットおよびアンダマン諸島のみという興味深いデータがある。

いまはささやかに北池袋の「ガチ中華街」でもめぐっておれとDNAが命じている。そこで火焔山蘭州拉麺に行った。前述したイスラム系の回族が多い蘭州のラーメンだ。一番上の地図を見ると甘南蔵族(チベット)自治州、臨夏回族自治州(回族、チベット族、バオアン族、ドンシャン族、サラール族他の少数民族が居住)が蘭州の近郊で、そこだけでも人種の坩堝。父系遺伝子ハプログループDが相当な頻度で存在するのは日本とチベットおよびアンダマン諸島のみという興味深いデータがある。

西安では何種類か麺を食べた。名前は忘れたがゴムみたいに伸びるビャンビャン麺やら刀削麺だった。火焔山のラーメンも味の坩堝だ。イスラムは豚は食べないので牛肉麺であまり辛くはなく、パクチや香草(漢方と書いてあったと思う)が効いていてエキゾチックなスープだ。たかがラーメン1杯だが歴史と地理を知れば何倍も味わい深い。東京~西安の3倍ほど行けばシルクロードは走破できそうだがまあ池袋でやっとこう。

西安では何種類か麺を食べた。名前は忘れたがゴムみたいに伸びるビャンビャン麺やら刀削麺だった。火焔山のラーメンも味の坩堝だ。イスラムは豚は食べないので牛肉麺であまり辛くはなく、パクチや香草(漢方と書いてあったと思う)が効いていてエキゾチックなスープだ。たかがラーメン1杯だが歴史と地理を知れば何倍も味わい深い。東京~西安の3倍ほど行けばシルクロードは走破できそうだがまあ池袋でやっとこう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

世界のうまいもの(16)《望蜀瀘》

2023 JUL 20 23:23:52 pm by 東 賢太郎

日本のいわゆる “中華料理” は広東料理に北京ダックやら麻婆豆腐やら各地の定番ディッシュを加えてよろず中華にした感じのものが多い。香港に住んだので広東メインは賛成だけど、「食」への興味津々だから出張で訪れた中国各地の美味には強烈なインパクトを受けた。食い物だけでまた中国全土をめぐってもいいなと思っていたぐらいだ。だから昨今、激増して池袋などで熱くなっている「ガチ中華」は大歓迎で、楽しみで仕方ない。

これは会社から近いので何度か行っている赤坂の「四川DINING望蜀瀘」だ。ここ、知る人ぞ知るで辛さは東京でも最高クラスといわれる。

きのうは辛いもの苦手のO君といっしょで、白い方は大丈夫だから二色鍋にした。前菜は「四川風鶏の冷菜」(口水鶏)。いきなり辛いが、これと白飯だけでいいと思わせるぐらいの絶品である。鍋はコースにする。辛さは3段階あってどうしますかと聞かれたがもちろん「四川とおんなじ」だ。すると、一切手加減なしの160キロの剛速球みたいなのが来る。これが感動だ。唐辛子でいっぱいの真っ赤なスープにキクラゲ、きのこ、大根、白菜、もやしなど野菜類に羊肉、豚肉のしゃぶしゃぶがはいり、最後は麺でしめる。

鍋は重慶と成都で食べている。辛いというより唇までぴりぴり痺れて味覚が全壊したというか、凄まじいアタックで驚く。しかしそれだけではない。薬膳っぽい独特の「うまみ」とハーモニーをつくるのがたまらず、病みつきになる。音楽に喩えれば耳をつんざくブラスの咆哮にびっくりの「春の祭典」だ。なんだこれはと仰天するがだんだんいい曲だなとなる。不思議だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

漢方とシルクロードに見る東洋の奥深さ

2023 MAY 27 12:12:05 pm by 東 賢太郎

いま神山先生の薬を3つ飲んでいる。薬ではないが滋養強壮・未病の長白山人参も煎じて朝晩飲んでるから正確には4つだ。安神はパニック障害、鼻炎と増記憶はその名の通りである。

今年に入ってパニックは一度もなく心療内科の薬ワイパックスはお世話になってない。鼻炎は慢性の鼻づまりで寝る前にスプレーが必要だったが不要になってしまった。増記憶は母が認知症になったので娘が先生に頼んで今月から飲まされているが、いまのところ効果は不明。

漢方が良いのは薬草でありケミカル(先生は「石」という)でないこと、4千年も前から治験(言葉は悪いが人体実験)がなされているから安心して飲めることである。この3つ、レシピは6代前から医師である彼の家に伝わっていて中国で売ると各々3,4億円する知的財産だ。これが丸薬になったものだけで写真のように54種類ある。中国では伝統医療の医師が毛沢東時代に下放されて廃業しもうほとんどいないが、先生が日本に帰化されその貴重な文化財が我が国の財産になっているわけである。意外だが漢方は動物にも効く。ワンちゃん猫ちゃんも人とおんなじ薬で病気が治ることは先生の患者である静岡の動物病院の院長先生が長年の臨床研究で実証されている。漢方の可能性はまだまだある。

漢方が良いのは薬草でありケミカル(先生は「石」という)でないこと、4千年も前から治験(言葉は悪いが人体実験)がなされているから安心して飲めることである。この3つ、レシピは6代前から医師である彼の家に伝わっていて中国で売ると各々3,4億円する知的財産だ。これが丸薬になったものだけで写真のように54種類ある。中国では伝統医療の医師が毛沢東時代に下放されて廃業しもうほとんどいないが、先生が日本に帰化されその貴重な文化財が我が国の財産になっているわけである。意外だが漢方は動物にも効く。ワンちゃん猫ちゃんも人とおんなじ薬で病気が治ることは先生の患者である静岡の動物病院の院長先生が長年の臨床研究で実証されている。漢方の可能性はまだまだある。

知れば知るほど東洋の奥深さに嘆息するばかりだ。人生の4分の1を西洋で過ごしたことを割り引いても、僕の価値観は欧米に大きく偏っているという気持ちになってきた。東洋というからには日本も中国もない。良いものは良いというだけで、西洋にも帰依すべきものはたくさんあるし、同じほど中国文明にもあるということだ。僕は万事において是々非々な人間である。

その視点で世界史を見るならこうだ。とてもアバウトに書くが、

西洋文明のルーツはギリシャ・ローマだが欧州人は中世には忘れ去っておりイスラム圏が保存していた文書を強奪集団の十字軍が持ち帰って再発見した(ルネサンス)。つまりたかだか5百年の文明であり、まして米国など2百年ちょいである。それが東洋の4千年の蓄積をうんぬんするなど千年早い、控えおれでおしまいだ(聖書が禁じてるから西洋で問題と化しただけであるLGBTの理解増進法案などキリストさんは関係ない我々には余計なお世話だ)。科学技術=軍事力を盾とした「科学文明の進歩=正義」の価値観に東洋は屈し、真っ先に対抗した日本はロシアを倒して西洋人の「タタールのくびき」のトラウマを呼び覚まし徹底的に叩かれた。それに学んだ中国、北朝鮮が核武装して今がある。

少なくとも西洋をビビらせている中国は大したものであり、世が世なら我が国の道であったと明治の歴史観でアジアを下に見たがる日本人は面白くないから嫌中になったり自虐したりする。それでは「酸っぱいブドウ」のキツネなみである。チャーチルは「英国の歴史はカエサルが上陸した時に始まった」と言ったが、僕は「日本の歴史は唐(郭務悰)が上陸した時に始まった」と言いたい。唐はシルクロードとつながり、モンゴルの遊牧民・鮮卑が建国し、トルコ系遊牧民・突厥、中央アジアでイラン系・ソグド人、ペルシア人も朝鮮人も漢人もいた多民族国家であり漢民族王朝ではない。嫌中派も自虐派も、唐の上陸から倭国は瞬く間に律令国家となり、何よりそこで国号を「日本」としているのだから英国よりずっと国体の変革があったことは認めるだろう。それを占領されたと自虐なんかするのでなく(だって自ら遣唐使だして学びに行ってたんだから)、英国流にスマートに逆手に取るのである。

そもそも現在の中国と唐は同一の人種構成の国でない。だからこれは日中同祖論ではない。チャーチルは英国が古代ローマ文化圏にあり、末裔の一部でもあり、その歴史と叡智を継承する国であると言っているだけで、だからといってイタリア人と同じ遺伝子だというのでもなく、まして子分でも属国でもないわけだ。日本が中国にそれを主張し、さらに我々には唐の血だけでなく1万5千年も栄えた縄文人の血も入ってるということだって可能だ。僕のチャーチル評価は良くも悪くもあるが、政治家としてスケールはでかくノーベル文学賞をとったのも文筆力は折り紙つきだったということ。日本の現総理はというと大企業の庶務課長代理みたいで見るも不快であるが、そのぐらい習近平にぶちかませる大物が現れないだろうか。

個人的には中央アジアに惹かれるし(行ったことないが)直感的本能的に他人事と思えない。だからシルクロード、多民族国家の唐と聞くとたまらないのである。きのうは池袋の火焔山に行ってしまった。ファストフード風の店だが回族などイスラム系住民の食べ物である蘭州牛肉麺の名店である。パクチー、青梗菜、もやしをどっさり乗せ、あっさり系のスープに辣油の辛味が三角麺に絡む。ちなみに漢方がはいってるらしい。旨い。蘭州は西安(唐の長安)の西方でシルクロード上に位置する一都市だ。一度行かなくてはいけない。

個人的には中央アジアに惹かれるし(行ったことないが)直感的本能的に他人事と思えない。だからシルクロード、多民族国家の唐と聞くとたまらないのである。きのうは池袋の火焔山に行ってしまった。ファストフード風の店だが回族などイスラム系住民の食べ物である蘭州牛肉麺の名店である。パクチー、青梗菜、もやしをどっさり乗せ、あっさり系のスープに辣油の辛味が三角麺に絡む。ちなみに漢方がはいってるらしい。旨い。蘭州は西安(唐の長安)の西方でシルクロード上に位置する一都市だ。一度行かなくてはいけない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

世界のうまいもの(その14)《エシェゾー》

2021 OCT 25 21:21:26 pm by 東 賢太郎

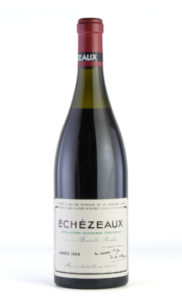

フランスのブルゴーニュ地方、ヴォーヌ=ロマネ村周辺に著名な畑がいくつかあるがそのひとつが誰もがご存じのロマネ・コンティだ。その他ラ・ターシュ、ロマネ・サン・ヴィヴァン、エシェゾーも全部がピノ・ノアール種だが値段は10倍ぐらい違う。ちなみに僕はワイン通でも何でもない。酒は飲めないし味もわからない。以上のことはネットにあるソムリエさんなどの記事の受け売りである。

ただ接待で半端でない数の高級ワインを消費はしている。「君ね、彼女の前でいい格好したかったらワインは『一番高い白をもってこい』とソムリエにいいなさい。するとコルトン・シャルルマーニュが出てきて5万円ぐらいですむからね。間違っても赤はだめだよ」なんて下世話なアドバイスはできる。ロマネ・コンティはいまは200万円もしているらしく、赤もってこいといってこれ出されたらアウトだ。

ソムリエさんも「さすがに飲んでない」と正直に書いておられるそれを何度も飲んでいて恐縮だが、日記に書いてもいないところをみると仕事の流れ作業でさしたる感動もなかったと思われる。悲しいものだ。値段はというと、当時は数十万ぐらいだったはずだ。さすがに200万なら野村とはいえ出さないから間違いないだろう。記憶しているのは「自分で買って家で飲んでたエシェゾーとそう変わらん」と思ったことだ、だから書き留めなかったのだ。

バリュー投資家である僕にとって当然のこととして、高いからうまいと思ってる奴は馬鹿だという主義であり、上記アドバイスは彼女も君もそうであればという前提に立っている。逆に200万円とあまり変わらん(少なくとも自分は判別できない)なら3万円ぐらいのエシェゾーは安いよねという結論に至るのである。僕はボルドー派なのでどうでもいいのだが、「ロマネのなんちゃって」で3万円払う気なら年によってはおすすめだよぐらいはいえる。

ここでテロワールの話になる。くりかえすが、エシェゾーはヴォーヌ=ロマネ村周辺のピノ・ノアールであるわけだ。ワインのテーストは基本的にブドウの品種によって決まるが、同じ品種でも畑の地理、地勢、気候、栽培法によって別物になり、そっちのほうをテロワールと呼ぶ。品種によってその影響度合いは違い、ピノ・ノアールやリースリンクは敏感で大きく、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローは少ないそうだ。

ということは僕の舌はブドウの品種以上の領域は判別できていないことになる。これはいい塩梅の素人ではないかと思う。3万円でロマネ・コンティと思いこめたら197万円も得する上に学ぶ金も時間もセーブでき一挙両得であるからだ。ロマネをブラインドで当てられない人が200万円払うよりはずっと賢いお金の使い方と思うのだ。どうもテロワールという概念は株式投資におけるPERに近い気がしてならない。確かに存在はするのだが定義はできない、ワインマーチャントのスプレッドの源泉ではないかと思うのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

印度カリー子さんと神保町の深い関係

2021 MAR 29 1:01:55 am by 東 賢太郎

ユーチューバーである印度カリー子さんの番組はとても人気らしく、娘がそれを見て作ったチキンカレーはなかなかだ。市販のルーではこういう味は出ないし、それをカレーと思って生きてきた世代からするといろいろ感慨深いことがある。

(1)キッチン南海

インド料理店というと今はそこかしこにあって不自由しないが、昭和40年辺りに家庭にない味のカレーとなると新宿の中村屋と神保町のキッチン南海の2つだった。南海は洋食屋だがカツカレーの元祖であり、においにつられていつもそれになってしまうから他のメニューは食ったことがない。神保町のすずらん通りは一橋中学の目と鼻の先でいつも好奇心で横目に眺めていたのが懐かしい。なにせ校則が厳しいので有名な学校で、制服で学校の目を盗んで入る勇気はなかったからあのなみなみと盛られた黒っぽい名品にはまって通ったのは後の駿台時代のことである。どうしても解けない数学の問題を考えながら、このスパイスはなにやら頭が冴えるなあ試験直前に食いたいものだと思った。コロナのせいかどうか、昨年に閉店と聞き驚いたが再開の報にほっとしている。

インド料理店というと今はそこかしこにあって不自由しないが、昭和40年辺りに家庭にない味のカレーとなると新宿の中村屋と神保町のキッチン南海の2つだった。南海は洋食屋だがカツカレーの元祖であり、においにつられていつもそれになってしまうから他のメニューは食ったことがない。神保町のすずらん通りは一橋中学の目と鼻の先でいつも好奇心で横目に眺めていたのが懐かしい。なにせ校則が厳しいので有名な学校で、制服で学校の目を盗んで入る勇気はなかったからあのなみなみと盛られた黒っぽい名品にはまって通ったのは後の駿台時代のことである。どうしても解けない数学の問題を考えながら、このスパイスはなにやら頭が冴えるなあ試験直前に食いたいものだと思った。コロナのせいかどうか、昨年に閉店と聞き驚いたが再開の報にほっとしている。

(2)新宿中村屋

新宿中村屋のほうはと調べると1901年創業の老舗で高野フルーツパーラーのとなりだ。どっちで食べたのか、子供心にチョコレートパフェやフルーツポンチの方が大事でありカレーはというと南海の病みつきになるインパクトに比べるならあんまり際立った印象はなかったように思う。ただ、ここでは「カリー」というのか、なんか変だなとは思った記憶がある。その疑問が解けたのは河出文庫の「インドカレー伝」を紐解いてのことだ。著者リジー・コリンガムによるとこの食べ物は18世紀あたりの東インド会社の現地駐在員だった英国人たちが香辛料のきいたベンガル料理の美味を忘れられず、インド人コックを連れ帰って作らせたことでロンドンで広まったものだ。だからインドにカレーという料理はなく、実はれっきとした「英国メシ」である。語源はポルトガル人が香辛料を呼んだカリル(Karil)であり、それが英語化してCurryになった(同書183ページ参照)。英国の発音はカァリィである。したがって、日本語のカタカナという極めてアバウトな表記法においては「カリー」が最も近似的だと結論されてしかるべきである(カリー子さんは正しくコリンガムの本の標題は失格ということになるが、日本ではカレーなのだから方便だ。ビートホーフェンじゃ誰もわからないからベートーベンになるのとおんなじ。ベンかヴェンかは目くそ鼻くそ。本稿もそれでいく)。中村屋は銀のソースポットで麗々しく供するのが当時はいかにもそれっぽくステキで、英国メシのルーツを正しく体現していたと評することができるがその割にライスは白米である。英国人はソーホーでこんな食い方はしない。印度式を和の食文化に同化させたはしりと言うのが正しい評価だろう。ほかにも、ハンバーグ、グラタン、ナポリターノなどの洋食メニューがあって、南海が洋食屋である源流のようなものでもあるかもしれない。クリームパン、中華まんじゅう、月餅までがメインストリームの売れ筋であって、そこまでくると戦前の輸入食材のごった煮の観がなきにしもあらずであり、親はファンだったが僕としてはカリーの本格感にやや不満があった。

新宿中村屋のほうはと調べると1901年創業の老舗で高野フルーツパーラーのとなりだ。どっちで食べたのか、子供心にチョコレートパフェやフルーツポンチの方が大事でありカレーはというと南海の病みつきになるインパクトに比べるならあんまり際立った印象はなかったように思う。ただ、ここでは「カリー」というのか、なんか変だなとは思った記憶がある。その疑問が解けたのは河出文庫の「インドカレー伝」を紐解いてのことだ。著者リジー・コリンガムによるとこの食べ物は18世紀あたりの東インド会社の現地駐在員だった英国人たちが香辛料のきいたベンガル料理の美味を忘れられず、インド人コックを連れ帰って作らせたことでロンドンで広まったものだ。だからインドにカレーという料理はなく、実はれっきとした「英国メシ」である。語源はポルトガル人が香辛料を呼んだカリル(Karil)であり、それが英語化してCurryになった(同書183ページ参照)。英国の発音はカァリィである。したがって、日本語のカタカナという極めてアバウトな表記法においては「カリー」が最も近似的だと結論されてしかるべきである(カリー子さんは正しくコリンガムの本の標題は失格ということになるが、日本ではカレーなのだから方便だ。ビートホーフェンじゃ誰もわからないからベートーベンになるのとおんなじ。ベンかヴェンかは目くそ鼻くそ。本稿もそれでいく)。中村屋は銀のソースポットで麗々しく供するのが当時はいかにもそれっぽくステキで、英国メシのルーツを正しく体現していたと評することができるがその割にライスは白米である。英国人はソーホーでこんな食い方はしない。印度式を和の食文化に同化させたはしりと言うのが正しい評価だろう。ほかにも、ハンバーグ、グラタン、ナポリターノなどの洋食メニューがあって、南海が洋食屋である源流のようなものでもあるかもしれない。クリームパン、中華まんじゅう、月餅までがメインストリームの売れ筋であって、そこまでくると戦前の輸入食材のごった煮の観がなきにしもあらずであり、親はファンだったが僕としてはカリーの本格感にやや不満があった。

(3)アジャンタ

そこでいよいよ本場物となると、老舗中の老舗アジャンタの登場だ。創業は昭和29年。今は麹町にあるが以前は九段下にあって母校のすぐ近くだった。外観は高校生には敷居が高く、なにやら異国感があって謎めいた存在だった。いまだインドに行ったことはないが、九段にはインド大使館があったしここに連れていかれて恐る恐る味わったのが初のホンモノだったのだろう。その料理とお味だけは鮮烈に覚えているが、相手が誰だったかは申しわけないが忘れてしまった。「チキンカレー」と注文して何が来るかと思ったら骨付きが真ん中にごろんとあって、カレーは黄色くてやけにスープっぽい。なんだこれはと思ったが、口に含むと味も辛さも衝撃のうまさだった。たしか千円ぐらいで高くて二度と行けなかったが、それから半世紀たって九段から移転した麹町本店へ行ってみた。まだこんなに覚えているんだからと期待値が高すぎたんだろう、あの衝撃はもう訪れなかったが充分に一級品のお味ではあった。

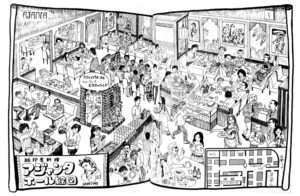

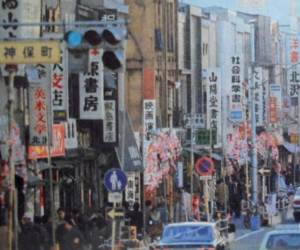

(4)神田神保町

外食のカレー文化はちょっと取りすました九段からすぐお隣のごちゃごちゃした神保町へ伝播していく。すると一気に庶民派の日本食になってしまうのだから実に面白い。神保町については以前も書いたが僕の庭であり心の故郷でもある。この地に満ちている内外文化のぎりぎり下品に陥らない「ちゃんぽんな感じ」は他所に類がない。それはあそこが200件近い古書店の街だからであり、それも古本屋でなく古書店であるという凛としたたたずまいがそうさせていると思われる。東洋系、西洋系、理系、文系の多様なジャンルに各店ごとの個性があって、学者が店主というわけでもなさそうなのに大変にアカデミックだ。後に諸国の大都市はほとんどめぐったが、ああいう街は世界のどこにもない。明治以来の外国の文物への渇望が渦巻くようで、それが役人や学者だけでなく庶民レベルでのことだから商売が成り立って古書店街が形成されたわけである。日本ってすごい国でしょ。外人を案内すると必ずここに連れてきたものだが、みんな納得してくれた。

神保町交差点からすぐの、今は新世界菜館が建っているあたりに洋書店があって、そこで春の祭典と火の鳥の指揮者サイズの管弦楽スコアを買った。ホンモノを手にした感動の瞬間である。高校生にとってなんて知的刺激に満ちた街だったんだろう。中・高とここのちゃんぽん文化にどっぷりつかって育ったので、野球に明け暮れて勉強はお留守だったが精神だけは乗り遅れないですんだ。そればかりか西洋は遠い所という感じがなくなっていたと思われ、それが後に海外勤務になる無意識の端緒だったのだろうかと思わないでもない。そう考えるようになったのはつい先日のことで、「行きたかったわけではないよ」と子供にいうと家内に「ちがうでしょ。だって留学したいから野村に行くって言ってたわよ」と直撃を食らったからだ。なに?そんなの記憶にございませんよ(株が好きだったからと思ってる)。言った言わないは家内に負ける。欧米に強烈に憧れちまったのは確かだ、そういうのもあったかもしれない。そうだとすると入社の動機はやや修正が迫られるから一大事だ。人生航路まで決めていたとなると神保町の影響力は破格で、「くびき」とでも呼ぶしかない。

(5)石丸電気

神保町のくびき。実に根深く強い。三つ子の魂なんてもんではない。今でもあのあたりを歩くと古書店が知の殿堂に見えてくる。僕には東大やペンシルベニア大の図書館よりそう見えるのである。そして三省堂から神田方面に10分も歩くと秋葉原で、そこには今はなきクラシック音楽の殿堂、石丸電気が鎮座していた。2号館の隣りのビルはいつも正露丸の匂いがぷ~んとたちこめており、もとより終戦後のバッタ屋街だったアキバなる場所柄からしてクラシック音楽にふさわしいとはお世辞にも思えないのであるが、でも、そうなのだ。それって、まるで神保町がカレー激戦区になったみたいなもんではないか。古書店街は輸入洋書のメッカでもある。火の鳥のスコアも洋書だ。ということは、プラットホームの神保町とコンテンツであるストラヴィンスキーのイメージがかけ離れていても問題ないのだ。アキバの電気屋がスピーカーやアンプを扱うのは自然で、ハード売り場にソフトがくっつくのもこれまた自然であり、しかもそこには膨大な数の輸入盤が並んでいた。石丸で買ったのはほとんどがそっちだったが、値段や音のこともあったがその辺の深層心理が働いたのかもしれない。国内盤の帯に「カラヤン入魂の第九」やら「フランスのエスプリ、クリュイタンス」なんてくさい言葉が躍るのがいかにもチープで、俺は中村屋でも南海でもない、アジャンタ派だぜというもんでせっせと輸入レコード、CD、レーザーディスクを買い集め、家に石丸の売り場みたいな部屋がひとつできてしまった。それも深淵を辿ると神保町の古書店の書架のたたずまいに似ていないでもない。やはりくびきに発していたのかと恐るべしの心境である。

(6)印度カリー子さん

その威力はいまやカレー渉猟にまで達していて、普通のでは満足しない。漢方薬みたいな正露丸の薬味が混じっていてもいいとさえ思う。印度カリー子さんはスパイス料理研究家で東大院生でもあるらしく、肥満症とスパイスの関係についての研究もしていますとネットに紹介されている。youtubeの動画を拝見すると料理は実に手際よく無駄のない合理主義者のようであり、何事もこういうタイプの人に習うのが近道である。ヒマになったら弟子になってスパイス研究してみたいなと思わせるものがある。

(7)エチオピア・ビーフカリー

最近気にいってるのはエチオピア・カリーだ。エチオピアにカレーはたぶんないだろうが、たしか元はエチオピア・コーヒーのお店だったのが、出してみたら好評でそうなったときく。珈琲店がカレーに転身するのはアジャンタもそうで正統派ともいえよう。店では0辛から70辛まで選べるが、辛さが売りというよりスパイスの調合が独特で味がユニークでクセになることを評価したい。写真のビーフはまさに激辛だから苦手な人はマイルドな方をすすめる。場所は明大から三省堂へ下る途中の右側ですぐわかる。カリー子さんのご評価を伺ってみたいものだ。

最近気にいってるのはエチオピア・カリーだ。エチオピアにカレーはたぶんないだろうが、たしか元はエチオピア・コーヒーのお店だったのが、出してみたら好評でそうなったときく。珈琲店がカレーに転身するのはアジャンタもそうで正統派ともいえよう。店では0辛から70辛まで選べるが、辛さが売りというよりスパイスの調合が独特で味がユニークでクセになることを評価したい。写真のビーフはまさに激辛だから苦手な人はマイルドな方をすすめる。場所は明大から三省堂へ下る途中の右側ですぐわかる。カリー子さんのご評価を伺ってみたいものだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

世界のうまいもの(その13)《ラーメンと町中華》

2020 NOV 15 19:19:45 pm by 東 賢太郎

野球の帰りに自由が丘あたりにさしかかって、無性にラーメンが食べたくなり車を停めた。東京ドームで焼肉弁当を平らげたばかりだが、半年食べてなくて飢えていた。それと、最近SMCに入られた歯科医の松下さんが好きなものに「ラーメン屋散策」をあげておられて刺激になったのもある。

そこで駅近の「無邪気」に入り味玉ラーメンを注文した。めったに出歩けないというのもあってつい大盛にした。すると麺が山盛りであふれてるのが登場し、おやじは僕をちらっと見てどうせ食えねえだろという顔でカウンター越しに差し出したものだ。うまい。別腹とは恐ろしいもので一気に完食してしまった。

ラーメンは大学時代の日常食だった。西片に下宿して志村坂上の病院長の息子さんの家庭教師をしていた。行くと夕食をごちそうになったが、それ以外の日は農学部の前に「大鵬」、正門の前に「一番」という町中華があって(今も健在)ずいぶんお世話になった。それが僕のラーメンの原点でもある。

だから今もって外で夕食時になると恋しく、たとえば渋谷へ行くと名店である「兆楽」に寄ることになる。香港から帰国した20年前からだから古い。タワーレコードでCDを買うとここでソース焼きそばにギョーザというのがルーティーンになっていた。当時はセンター街の2階にあったが今は道元坂下にある。

兆楽は我が国の食文化にいったん融合されて日本食と化した町中華と路線が違い、中華料理直系の味と食感を残すその廉価版というべきユニークな存在だ。ラーメンという日本食はその融合の過程で生まれたと思っているが、ここへ行くと実感できる。くせになるほどうまい、只者ならぬ店である。

さてその場所だが、酔っぱらいがふらつく井の頭線のガード下あたりである。ここは大学から歩け、麻雀をやらない日は仲間と焼き鳥屋なんかにたむろして夜中まで飲んでいた庭だ。そこでカウンターに一人座り、あの日に帰ってレバニラ炒め定食にビール。周りは誰も知らない。なんてゴージャスな時間だろう。

学生時代の金欠状態は会社に入ってもしばし変わらなかった。3年たってアメリカに留学したらさらにカネがなかった。フィラデルフィアで世話になったのはやっぱり米国版の町中華だ。英国人あるところゴルフ場ありだが、中国人あるところ中華街ありだ。その後も同様に海外でどれだけ救われたかわからない。

香港には2年半いて、ここは島全体が当たり前だが中華街である。町中華は手抜きバージョンで、それにカネをかけるとここまで行くかと感動したがその解釈は間違いだった。同じもののA級、C級ではなく本家、分家なのだ。インド料理とカレーライスの関係ほどに「似て非なるものだ」ということがわかった。

つまり中国にラーメンという食べものはない。米国の町中華にもない。老麺、拉麺だというもっともらしい説もあるがモノをみれば別物とわかる。その証拠に香港での名称は「日式拉麺」で日式は日本式という意味だ。この命名をそのまま裏返すと我々はラーメンを「支那そば」とでも呼んでやるのが正しいのである。

この本家・分家の関係は音楽においても当てはまることを賢明な読者は見抜かれるだろう。中国料理をクラシック音楽とするなら町中華は演歌・歌謡曲であって、町中華の醤油ラーメンが味噌や塩や魚介へと進化した創作ラーメンがJ-ポップなのだ。その3つは血がつながった親類ではあるが、似て非なるものだ。

そのどれが好きかといえばどれもとなるが、あえてひとつなら考える。大学、社会人まで外で世話になっていたのはC級メシなのだ。まともな料理を自腹で好きに口にできるようになったのは30才を超えてであり、A級となるともっとあとに接待で覚えた。僕は庶民の子であり、それは食に投影されている。

家計を助けようと革細工教室をやっていた母は帰りが夕方で、手軽だったんだろう洋食系の夕餉が多かった。だから僕は今でもソース派だ。ソースの出番がない懐石やフレンチを家で食べたいとはぜんぜん思わないし、接待していただくなら豪勢な中華料理よりも野菜炒めにソースOKな町中華がうれしい。

このことは音楽でもそうだ。クラシックが趣味というと金持ちのボンという色眼鏡で見られる。とんでもない。クラシックは僕にとって10万円の維新號や聘珍楼のふかひれコースみたいな「A級メシ」である。そんなリッチなものを食べて育ったわけでもないし、今も家で食べたいわけでもない。

ブログでそういうイメージになってるとするとフェークニュースの部類だ。子孫に残すために書いており、文字にするとなると津軽海峡冬景色やブルーライト・ヨコハマよりどうしてもクラシックになる。人類に永遠に「語られる」音楽だからだ。語られないけれど肌身にしっくりくる曲が大事でないわけがない。

たとえば美川憲一の「柳ケ瀬ブルース」、ロス・インディオスの「コモエスタ赤坂」、内山田洋とクール・ファイブの「長崎は今日も雨だった」、鶴岡雅義と東京ロマンチカの「小樽の人よ」、黒沢明とロス・プリモスの「ラブユー東京」など、永遠に心に残る名曲だ。たぶん語ることはないだろうが。

なぜかというと、あまりにシンプルでプライベートで、語る意味がない。たとえば猫というと僕はペルシャやシャムはだめで和猫専門だ。なぜか?かわいい。それとおんなじで、語っても「好き」のひとことで終わりなのである。町中華とラーメンと歌謡曲は実に和猫の地位にある。理由はないが、僕の中では最強だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。