ショパン「24の前奏曲」作品28

2016 DEC 24 2:02:37 am by 東 賢太郎

ショパンの演奏会から遠ざかって久しいが、僕は彼の音楽を等閑視しているのでも忌避しているわけでもない。満足させてくれる演奏家に出会わないからだと思っている。いや、いなかったわけではなくて、85年5月にロンドンのバービカンで聴いたミケランジェリ、同じく88年ウィグモア・ホールのペルルミュテールによるバラード全曲はショパンの何たるかを聴いた。しかし彼らは遥か旅立ってしまい、それ以来これぞというのがないのが現実だったということだ。

ショパンの演奏会から遠ざかって久しいが、僕は彼の音楽を等閑視しているのでも忌避しているわけでもない。満足させてくれる演奏家に出会わないからだと思っている。いや、いなかったわけではなくて、85年5月にロンドンのバービカンで聴いたミケランジェリ、同じく88年ウィグモア・ホールのペルルミュテールによるバラード全曲はショパンの何たるかを聴いた。しかし彼らは遥か旅立ってしまい、それ以来これぞというのがないのが現実だったということだ。

94年3月のフランクフルトでのポゴレリッチのスケルツォ全曲。存在感はあったが何か違う。かたや現代はというと今回のショパンコンクール本選はくまなくチェックしたがどうにも小物感、小手先の作り物感が否めない。選ばれた人たちにしてそうなのであって、ということは世界中で弾かれているはずのショパンはもれなくそういうものなのだということになってしまおうが、この程度の浅い音楽にわざわざ金と時間を費やして聴きに出かけるまでもない、CDに残っている往年の巨匠の名演奏を家で楽しめば十分であるというのが僕の結論だ。

そのことは何もショパンに限った話ではない。昨今は当初に演奏困難とされた現代曲でもポップス並みに軽々と手慣れた演奏がなされていて、一応の完成度と引き換えにモジュール化した平板な規格品を得た印象がある。レンガ造りのはずの家が小綺麗なプレハブ住宅になったようなもので、こんな立派な外見の家がこの値段で建ちますよ、ウチの工務店も捨てたもんじゃないでしょうというデモの場になってしまった観すらある。聴衆のほうも手軽なスポーティでポップな快感をそこに求める。申しわけないが、そんなものにつきあうほど僕は暇人ではない。

ショパンの音楽はおそらくもう百年以上も前からそれが連綿着々と進んでしまっていて、素人でも弾けてしまう気安さも手伝ってサロンの余興に近い扱いも大いにされたろうと思われる。ペルルミュテールの演奏会はまさに19世紀のパリのサロンの陰影を感じて非常に驚いたものだが、何千何万と開かれたアーティストのたまり場、サロンに招かれて最上級の腕前によるバラードを聴いたという印象だった。良くも悪くも、ショパン自身がサンドとの出会いではからずもそういう場、ソサイエティの住人となりその音楽が凡庸の手垢に染まる素地はあったということも実感する。

そうやって現代にいたると、そうした場での素人芸までふくむ雑多で多くの先人によって成型されたプレハブのモジュールピースが細部に至るまで見事にできあがっており、ショパンを弾くことはそこからどう少々のズレを盛り込むか腐心するという音楽の本質とはまことに関係の希薄な競争に参加することだと見えなくもないのである。しかし一方で彼の音楽は非常にロマンティックであり、彼の時代にそんな音楽を書いた人は誰もいないという点において真のパイオニアなのであって、彼の美質の本質はそこにあることを見逃してはならない。

それは感情にまかせてどうにも弾けてしまう要素があるということだ。細部の解釈論云々よりも全体をどう把え、感じ、それをどんな感情の色あいで伝えるかがものをいう比重が大きいのだ。バッハなら演奏者がその日どんな気持ちでいるか、悲しいことがあったか天に昇るほどうれしいかは演奏にまず出ようがないが、ショパンの音楽はそれが出てしまうのではないかと思う要素を多分にふくんだ史上最初の音楽だと言ってもいい。そうやって演奏者の人となりや人生がうっすらと透けて出る。そこに僕は醍醐味を覚えるのであって、だからショパン演奏というのは巷のなよなよしたフェミニンな綺麗事というイメージとはかけ離れた実相を持つもの、演奏者が全人格をかけるべき格闘技に近いものであると僕は確信している。

そういう観点から「前奏曲作品28」に話を進める。

ショパンはピアノの詩人といわれるが、これを作曲したマヨルカ島に持っていった印刷譜はバッハの平均律クラヴィーア曲集のみであったらしい。各12音に長短調で24の小品を書くという構想はそこに源泉があるのだろう。自由なファンタジーと形式や規律という縛りという二律背反が生んだ名品として作品28と第3ソナタは双璧と思う。前者はロシア人のラフマニノフ、スクリャービン、ショスタコーヴィチの前奏曲集につながったと思われるが、僕はドビッシーの24曲からなる前奏曲集への霊感を呼び覚ますものとなった可能性に関心がある。

ショパンは平行短調をはさみ五度上昇というシステマティックな曲順で24曲を一本の縦糸で結んでいるが、では全体が曲集として何かを表現しているかというとありそうで漠としている。しかし24番目のニ短調、この嵐のような音楽が世にも恐ろしい最低域の二音の3連打で幕を閉じる、この衝撃的な作品が単独で演奏されることをショパンが想定したとはどうにも思えないのだ。

それに耐える行程が23のどっしりした物語の手ごたえでなくして何だろう。僕はロアルド・ダールの「あなたに似た人」という短編集の読後感をいつも思い出す。内容云々についてではない。この本はご存じのかたも多いと思うが、15の短編から成るのだがその題がついたものはひとつもない。各編に何の脈絡もない別個独立の作品集なのだが、全部を読み通してみて初めてちょっとブラックな特異な味がずしりと舌に残るという代物である。

前奏曲作品28はそんな風に例えられるような全体観の明確な意図と調性設計をもって、そう聴かれるべく書かれた作品集だと考えている。その題がついたものはない、つまり前奏曲である必要もない24の短編集なのではないかということだ。そうでなければ、24曲を聴き終えて得られる交響曲を聴いたようなどっしりした充足感は説明できるものではない。

彼は標題音楽を一切書かなかったという理解は非常に重要と思う。この24曲は絶対音楽として起草したが、その各曲がそれぞれ聴く者に様々なイマジネーションを与え、その末に、フランスにおいて、標題はあるが純然たる標題音楽ではないというドビッシーの前奏曲という新しい形態がやってきた。その二つの曲集は後世のフランス現代音楽だけでなくストラヴィンスキーにまで遺伝しているが、その彼の音楽もロシア以前にまずフランスで有名になったのである。

この化学変化がドイツ語圏ではなくフランスでおきたということが面白い。彼がパリに住んでそこで亡くなったというだけではない、ウィーンにも住んだのだから、ラテン世界に何らかの親和性があったのだろう。血という言葉は軽々しく使いたくないが、ここではやはり彼の父親がフランス人であったことを想起せざるを得ない。そして母親はポーランドの貴族の娘だ。ドビッシーに共鳴するラテン的な感性とスラヴの貴族の血。僕の直感だが、ショパンを紐解く二つのキーワードはそれだと思う。詩人というのはもっともらしいが、大きく違う。

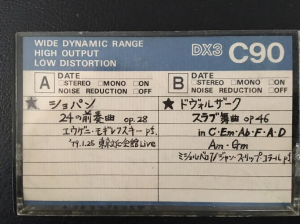

僕が前奏曲作品28に親しんだのは大学時代にFM放送を録音した79年のエフゲニー・モギレフスキーの東京ライブだ。下宿で夜中に何度も聴いて何と素晴らしい曲かと感涙に浸った。演奏も聞きごたえ十分でこのテープは今や希少品だ。エリザベートコンクール優勝者なのに以来さっぱり名前を見なくなった彼はどうしたんだろう?

僕が前奏曲作品28に親しんだのは大学時代にFM放送を録音した79年のエフゲニー・モギレフスキーの東京ライブだ。下宿で夜中に何度も聴いて何と素晴らしい曲かと感涙に浸った。演奏も聞きごたえ十分でこのテープは今や希少品だ。エリザベートコンクール優勝者なのに以来さっぱり名前を見なくなった彼はどうしたんだろう?

レコードもアルゲリッチ、アシュケナージ、アラウと持っていて我が収集履歴でも赤貧だった初期から聴きこんでいた曲だったと思う。長年の間アルゲリッチがベストと思っていたが年とともに好みは変わるもので、今になると若さにまかせた勢いは魅力あるがフォルテ部分が荒く、熟成度やきめ細やかさに不満が残り技が耳についてしまう。アシュケナージは見事な技巧で丁寧に紡いだ文句ない美演、アラウはロマンティックな深みのある大人の表現で捨てがたいが、どちらもどうしてもというまでではない。

より僕の琴線に触れる演奏としてまずホルヘ・ボレを挙げたい。俗世間のきかせどころにこれ見よがしなものはかけらもなく、微妙な強弱を伴うテンポの揺れと間は自然な呼吸のまま楽に弾いているがにじみ出る人間性が比類ない。これぞ19世紀の伝統に根差した大人のダンディな味だ。おそらく長い年月をかけて若いままにぶつかって弾いてきたのだろう、男の格闘の末にたどり着いた完熟、ゆとりの表現に感服である。

より僕の琴線に触れる演奏としてまずホルヘ・ボレを挙げたい。俗世間のきかせどころにこれ見よがしなものはかけらもなく、微妙な強弱を伴うテンポの揺れと間は自然な呼吸のまま楽に弾いているがにじみ出る人間性が比類ない。これぞ19世紀の伝統に根差した大人のダンディな味だ。おそらく長い年月をかけて若いままにぶつかって弾いてきたのだろう、男の格闘の末にたどり着いた完熟、ゆとりの表現に感服である。

ショパンは3種のピアノを持っていたが「気分のすぐれないときにはエラール、気分が良く体力があるときは、プレイエルを弾く」と言い、前奏曲作品28を作曲したマヨルカにはプレイエルを届けさせた。「プレイエルは高音にいくほど音量が小さく、高音域へいくに伴って、クレッシェンドが書かれてることがよくありますが、これは音を大きくするという意味ではなく、プレイエルのピアノで弾く前提で、高音域に移行しても同じボリュームを保つためにクレッシェンドで弾くという意味」(浜松市楽器博物館)だそうで楽譜を見ると確かに24番などそれが書いてあり納得だ。この譜面はプレイエルで音に変換すべく書かれている証拠であり、スタインウェイならそれを逆変換して弾かねばならないわけである。

ヴォイチェフ・シュヴィタワ(カトヴィツェ音楽院ピアノ科教授)がそのプレイエル(1848年製)を弾いている。ピッチが低く一聴すると地味だが、鍵盤が軽く繊細で柔らかく僅かなタッチに千変万化する表現力とシンギングトーン(歌声のような伸び)をもっていたことがこの演奏でわかる。音域ごとでもタッチの強さ、深さによってもまるで万華鏡のように変わっているのであって、これでこそ各曲の曲調によるメリハリがつきショパンの意図した曲順のインパクトが明確に伝わってくるではないか!前奏曲はこういう曲なのだと目から鱗が落ちる。演奏も楽興に満ち大変すばらしい。

ヴォイチェフ・シュヴィタワ(カトヴィツェ音楽院ピアノ科教授)がそのプレイエル(1848年製)を弾いている。ピッチが低く一聴すると地味だが、鍵盤が軽く繊細で柔らかく僅かなタッチに千変万化する表現力とシンギングトーン(歌声のような伸び)をもっていたことがこの演奏でわかる。音域ごとでもタッチの強さ、深さによってもまるで万華鏡のように変わっているのであって、これでこそ各曲の曲調によるメリハリがつきショパンの意図した曲順のインパクトが明確に伝わってくるではないか!前奏曲はこういう曲なのだと目から鱗が落ちる。演奏も楽興に満ち大変すばらしい。

さて「ドビッシーに共鳴するラテン的な感性とスラヴの貴族の血がショパンを紐解く二つのキーワード」と書いたが、ロシア系の強靭な音やドイツ系の重めの音で弾いた前奏曲は、少なくともショパンの意図からすればずいぶん的外れなものであることがわかる。上記シュヴィタワがフランス的なあっさり味のプレイエルで体現したのが前者だとすると次に後者、高貴さを添える演奏はないだろうかと思ってyoutubeを探すとこれに当たった。フランスのエリアン・リシュパン(ELIANE RICHEPIN 、1910-1999)である。

知らなかったが調べるとマルグリット・ロン、アルフレッド・コルトー、イヴ・ナットの弟子である。非常に興味深いことだが彼女はドビッシーにおいて世評が高かったようだ。フランスの感性と高貴さが理想的に交差しているのである。そう、彼女のこの前奏曲は高貴という以外に言葉を寄せつけない。これがショパンであるかどうかは問わない、なんて素晴らしい音楽を聴いたかという感慨しか残らない。

全く危なげのない72才と思えぬ指の回り。この美しい楽器は何だろう(プレイエル=コルトー、エラール=ロンだが)?こういうものだと納得するテンポ。どの曲を聞き終えてもじわりと体の芯に暖かいものが残る。何かに包みこまれたような深い満足感。クリスタルのような高音の痺れる美しさ。触れると壊れるほどデリケートなピアニシモ。荒々しい低音パッセージはffもレガートで粗暴でうるさくならず常に品格を保つ。すべてにわったって高貴なのだ。至福の時であり何度でも聴きたい、こんなことはない。

このLPかCDは何をもっても入手したいが、どうも難しそうだ。こうやって古くて良いものがどんどん視界から消えていく。新しい演奏家の活躍は大歓迎だしその演奏もそれなりに耳にはしているのだが、こういう本物中の本物をクラウドアウトするにあたっては容貌や胸のあいたドレスの貢献度も多大であろうとまじめに思っているから、僕はショパンの演奏会に10年も行っていないのである。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ショパン