ハイドン交響曲第100番ト長調(さよならモーツァルト君・その2)

2021 FEB 2 0:00:22 am by 東 賢太郎

(1)モーツァルトからの引用か?

僕にとって『ハイドンとモーツァルトの関係』の研究はライフワークであります。ご両人の主だった作品を頭にインプットしないとできませんから道半ばなのですが、年齢的にデリートもされてゆくことを考慮すると、不完全でも仮説は公表すべきという結論に達しました。今回は前回書いた、

とハイドン作品との関係です。ではさっそく本題に入りましょう。

K.600の第2曲のトリオはこうです。

そして第3曲の第2トリオはこうです。

譜面だと分かりにくいので音で聴きましょう。上がこのビデオの2分45秒、下が5分11秒です。(ビデオ1)

どうでしょう。これ、クラシック好きなら「そっくりさん」を思い出すのではないでしょうか?そう、これですね。(ビデオ2)

交響曲第100番「軍隊」の第3楽章 Menuettoの冒頭です。3拍子で弱起から始まるタラララ・タンタンが似ているわけですが、それだけではありません。

まず、何でもないメヌエットに見えるこの楽章にいかにハイドンが卓越した匠の技を駆使しているかご説明します。3部形式A-B-A(Bがトリオ)ですが、Aがまたa-b-a’、Bがb-b’と複合3部形式(入れ子構造)です。繰り返しがあるため、

aba’ba’|bbb’b’|aba’

と演奏します。

前稿で「K.600では第2曲(ヘ長調)の主部後半でやはり主音 f の長三度下の c# が非常に印象的なバスとして初めて出てきます」と書きましたが、100番Mov3主部の主題も、冒頭(aの部分)でコードがG→Dへ進むとバスが半音上がって d# になる(第7、15小節)。これは主音 g の長三度下で、K.600とまったく同じことが行われているのです。

凄いなあと思うのは、a’ではd#に上がらずdのままなんですね(第48小節)。つまり、aのふしはdのままだとまさに何でもないドイツ舞曲なんですが、d#になってにわかに様相が変わる。おやっ、なんか起こりそうだぞとなるのです。この “おやっ” がK.600に3回も出てくる。素人の僕でさえ気がつくんですからハイドンが聴き逃すはずないのです。

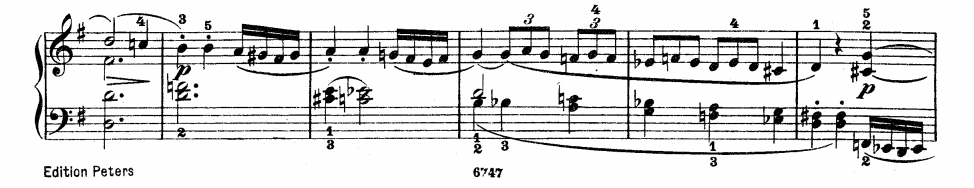

bがただの中間部と思ったら大間違いです。むしろaをソナタの提示部とした展開部で、目がくらくらするほどの作曲技法の粋が凝らされた箇所です。四分音符3つの新しい素材、冒頭のタラララ、結尾のタタタタタタという3つの短い素材が組み合わされ、精巧なパズルのように組み変わっていく様は万華鏡を覗いたようであり、最後に、聴き手は拍子もわからなくなります。あまりに技のレベルが高いのでスコアごと挙げさせていただきます(ビデオ2の0分43秒からです)。

Vcのよく響くA線とVn,Vaで同じ音型を拮抗させ、3拍子→2拍子のへミオラを形成して聴き手のリズム感を幻惑します。カルテットではありでしょうが、管が重なるので聴こえにくいVcをオクターブ下のCb+高いFgで補強します。対位法と楽器法をリンクしたこの部分を実演で聴くたびに凄いと感嘆します。この手法はベートーベン、ブラームスに継承されますが、ここの技の決まり方は金メダル級と思います。

このすぐあと、僕の耳にズキっとくる部分があります。ピアノ譜になりますがここです(ビデオ2の0分52秒から)。

この翳りを帯びた半音階和声進行、モーツァルトの戴冠式ミサのクレド、PC24番にもあり、ジュピター第3楽章のob、fgの下降ラインにつく玄妙な和声をも想起させます。非常にモーツァルト的でハイドン的ではなく、プロとしてこれを書くのには勇気が要ったのではないでしょうか。いわば形態模写ですから。

そしてこの部分の後半のオーケストラスコアはこうなっています。

タラララがタララ・タララの3連符になってゆっくり降りてきます。ドミナント(d)に落ち着きますがまだ熱が残っていてバスが2度タラララの断末魔の脈動を見せてこと切れます。ご覧のとおり、効果を高めるためチェロをc線の最低音粋に下げコントラバスとユニゾンにします。ハイドンの欲している音がよくわかります。ここで場面は暗い闇となり、やおら光が差し込んでa’が始まります。この感じはオラトリオ「天地創造」の劇的な “Licht” の部分を思い出し、フリーメーソン的です。これもモーツァルトに通じるものがあります(ハイドンも会員)。

たかが5分の第3楽章にこれだけのものが詰まっています。僕の愛読書、「管弦楽法(ORCHESTRATION)」(ウォルター・ピストン著)の教材にハイドンの引用は2例のみです。多いのはR・シュトラウス、ドビッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキー、マーラーで、彼らはピストン教授の教科書だった人たちということでしょう。しかしオーケストラを意のままに鳴らす技法でハイドンはすでに頂点に達していると思うし、それを後世が独立した学科のごとき概念で「管弦楽法」と呼び始め、近代音楽においてそういう技法も聞きどころであるという新たな通念で作曲が為されるようになったわけです。しかし我々がそれを知ったからといって、ハイドンの魅力や技法の価値が微塵も下がるわけではありません。

作曲家でない僕にとっては楽譜という記号から作曲家の意図を読み解く”文法” のひとつにすぎませんが、ハイドンのスコアは意図にきわめて合理的で無駄がなく、数字でいえば「素数」のもう割れないという感じに近い。だから、リバース・エンジニアリングで彼の頭脳にほぼ正確にたどり着くことができると僕は直観しています。『ハイドンとモーツァルトの関係』は、長く生きたハイドン側から探索することになるので、ハイドンのスコアにそういう特性を見出さなければ「さよならモーツァルト君」は与太話にすぎず、その手のものに僕が情熱を傾けることはありません。もちろん、前提には、ハイドンさんの物凄い頭の良さへの敬意があるのですが。

(2)ダビデ像のジレンマ

第3楽章の次は、僕の知る限り、考えうるひとつの「完璧なソナタ楽章」で、古典派の簡素さと規律の範囲でダビデ像に匹敵する美しさを見る第1楽章について述べてみます。言葉にするのは難しいですが、ハイドンには誰にもない天才的な「音色感覚」と「プロポーション感覚」のようなものがあって、前者の一例が上述の第3楽章の “Licht” なのですが、第1楽章主部の冒頭にもぱっと明るい光がさして金色に変わるところがあります。

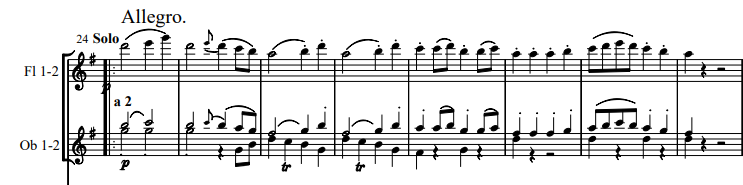

ロンドン交響曲は95番以外すべて序奏がありますが、100番では転調を重ねて暗いトンネルに入り込みます。それを抜けると予期せぬフルートとオーボエ2本の合奏がこう始まります。

あるのは楽器音ではなく、あたかも天界から降り注ぐ金銀の光線のようで、聴く者は一気に未知の世界に引き込まれます。この高音のフルートは軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロを想起させます。「見事なオーケストレーション」と評しても空しいだけですし、ハイドンをそう誉めた人は聞いたことがありません。しかし、これはベルリオーズ、R・コルサコフにも勝る独創、プロの技で、音大でFl,Obの音域や奏法を習って、さあ書いてごらんといって書けるものでもないでしょう。これもオラトリオ「天地創造」の “Licht” の部分を思い出す一例で、ハイドンはそれを意図し、完璧に合理的で無駄はゼロな3重奏でそれを書いた。プロでなければ上の楽譜を見て音響も音色も想像できないし、結果として出てくるスタッカート、トリルのもたらす楽興は信じ難いほど素晴らしい。前言に矛盾しますがこれを「見事なオーケストレーション」とせずして何と評するのでしょう?

あるのは楽器音ではなく、あたかも天界から降り注ぐ金銀の光線のようで、聴く者は一気に未知の世界に引き込まれます。この高音のフルートは軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロを想起させます。「見事なオーケストレーション」と評しても空しいだけですし、ハイドンをそう誉めた人は聞いたことがありません。しかし、これはベルリオーズ、R・コルサコフにも勝る独創、プロの技で、音大でFl,Obの音域や奏法を習って、さあ書いてごらんといって書けるものでもないでしょう。これもオラトリオ「天地創造」の “Licht” の部分を思い出す一例で、ハイドンはそれを意図し、完璧に合理的で無駄はゼロな3重奏でそれを書いた。プロでなければ上の楽譜を見て音響も音色も想像できないし、結果として出てくるスタッカート、トリルのもたらす楽興は信じ難いほど素晴らしい。前言に矛盾しますがこれを「見事なオーケストレーション」とせずして何と評するのでしょう?

「プロポーション感覚」というと、わかりやすい例は八頭身美人です。でもなぜ七、九でなく八なのか?知ってる人は誰もいません。ソナタ形式というプロポーションも、聞く誰もが「美しい」と感じたから後世の作曲家も追随したのです。ミケランジェロがこの像で成し遂げたのと同じことです。どうして美しいかは細部までスペックを定規で計れば解る。しかしその「数値の羅列」のどこに美が宿るのかはいくら数字を眺めても解らないです。つまり美の実体は計測できず、従って、「式」にならないのでコンピューターでも解析できません。ルールが式で書ける将棋やチェスとは違いジレンマがある。例えば「AIがいずれハイドンの曲を作る」という主張には賛同できません。「いや、ハイドンの作曲法にはルールがあるからスパコンならできる」と思われる方には次の事実をお示ししましょう。

「プロポーション感覚」というと、わかりやすい例は八頭身美人です。でもなぜ七、九でなく八なのか?知ってる人は誰もいません。ソナタ形式というプロポーションも、聞く誰もが「美しい」と感じたから後世の作曲家も追随したのです。ミケランジェロがこの像で成し遂げたのと同じことです。どうして美しいかは細部までスペックを定規で計れば解る。しかしその「数値の羅列」のどこに美が宿るのかはいくら数字を眺めても解らないです。つまり美の実体は計測できず、従って、「式」にならないのでコンピューターでも解析できません。ルールが式で書ける将棋やチェスとは違いジレンマがある。例えば「AIがいずれハイドンの曲を作る」という主張には賛同できません。「いや、ハイドンの作曲法にはルールがあるからスパコンならできる」と思われる方には次の事実をお示ししましょう。

百歩譲ってハイドンの作曲法にルールがあったとしても、AIには無理と思うのです。なぜなら「1と自分でしか割れない整数」という数学的ルールがある「素数」に「最大のものがあるか?」「あるならその数は?」という問題をまだコンピューターは解けていません。2018年12月の時点で確認された最大の素数は ”2の82,589,933乗 − 1” で、インターネットを介した分散コンピューティングによって最大の素数を探すプロジェクト「GIMPS」があり、発見者には3000米ドルの懸賞金が出ますが、そこまでやってもまだ解けていない。OK、ではいつの日か、解けて見つかったとしましょう。しかしその素数は、現時点の最大素数が十進法表示で 24,862,048 桁あって400字詰め原稿用紙に書き起こすと5万8000枚になるので、それ以上になります。その「数字」を眺めて「美」を感じる人は稀でしょう。そこには「ダビデ像のジレンマ」が立ちはだかるからです。

ソナタ形式にはルールがありますが、それを守るところに美の根源を追求したのがハイドンです。ルールそのものに、彼だけが発見できた「均整」なるジレンマを超えた解答がある。それが八頭身の「八」ですね。八なる数字に我々の理解が及ぶ意味は見つからないけれど、上述のFl、Obのオーケストレーション同様に「書いてごらんといって書けるものでもない」。僕が書ける言葉は、『彼には天才的な「音色感覚」と「プロポーション感覚」のようなものがあった』ということだけです。一方、後世では主題を3つにしたり提示部を展開させたりとルールを破り、ごてごての管弦楽法の装飾と巨大轟音で聴かせる作曲家が出ました。落語や歌舞伎の「古典」と「新作」にもある問いですが、ダビデの均整のスペックをいじってデブやノッポのダビデも愛でましょうという運動に僕は参画する趣味はありません。

ミケランジェロやハイドンが “感知” したスペックは「誰か」が宇宙の組成に書き込んだもので、人間もそれに従って造られているので、見聞きすればドイツ語で言うStimmt(鍵穴にキーが合ってカチッと音がした気持ち良い状態)となり、その感情を「美」(Schönheit)と呼ぶことにしたのです。僕にはそうとしか説明できない。その「誰か」を神と呼ぶかextraterrestrial life(地球外生命体)と呼ぶか、いずれにせよ、そのようなもの(being)であり、アルベルト・アインシュタインも量子力学が突きつけたジレンマに対して「神はサイコロを振らない」と述懐して亡くなりました。僕はキリスト教徒ではありませんが、何度も書いておりますが後者の信奉者であり、スパコンも人間の創造物である以上extraterrestrialの創造物に属する「ダビデ像のジレンマ」は解けません。ハイドン100番の第1楽章は、バルトークが神かextraterrestrialの創造物である黄金分割に美の根源を求めた方法論から学究的、数学的に検証する価値があるかもしれないと考えます。

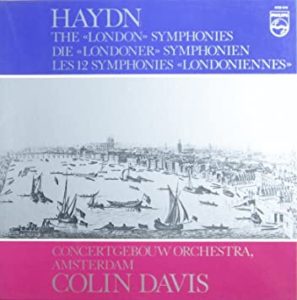

その第1楽章をコリン・デービス指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の演奏でお聴きください。

(3)なぜ軍隊交響曲は書かれたか

話題を歴史に変えましょう。ハイドンが「軍隊」という名で呼ばれることになる交響曲をなぜ書いたかです。後期ロンドン交響曲の第1作である99番変ホ長調は1793年の第2回渡英の前にウィーンまたはアイゼンシュタットで書かれています。フランス革命政府が対オーストラリア開戦に踏み切り「フランス革命戦争」が開始された翌年で、当初は優勢だったオーストリア・プロイセン・ドイツ諸侯の軍の形勢はナポレオン軍の侵攻によって劣勢に傾きつつありました。そして革命の火元であるパリでは1月に国王ルイ16世が、そして10月に王妃マリー=アントワネットがコンコルド広場で処刑されます。全欧を震撼させたその1793年に作曲していたのが第99番と第100番でした。

訪英第1期で大成功し期待が高まるロンドンへ乗り込むには何を持っていくか、ハイドンはもちろん周到に考えたでしょう。前回までの路線の曲と、時の時事ネタである戦争を象徴した曲をというのは名案でした。1794年2,3月にハノーヴァー・スクエアで各々を初演し、再登場の挨拶がわりにしたのです。殊に100番の方はハイドンの誕生日であり重みがあったでしょう。彼は神聖ローマ帝国が消滅する3年後の1809年まで生きますが、ナポレオン軍の侵攻でウィーンが陥落する日にも弦楽四重奏曲第77番ハ長調「皇帝」の第2楽章(ドイツ国歌)をピアノで弾き続けて国民に訴えかけていたといわれます。エステルハージ家に長く仕えたオーストリア愛国者であり、体制反逆派であるモーツァルト、ナポレオンに取り入ろうとさえ企てたベートーベンとは真逆の人だったのです。

ハイドンはオスマン・トルコ軍楽隊である「メヘテル」風の楽器(トライアングル、シンバル、バスドラム、ドラムロール)を第2楽章に使います。その響きはこんなものだった。

余談ですがその昔のTVドラマ「阿修羅のごとく」がこれをテーマ曲に使ってましたね。ドラムの粗野で強烈なリズムとシンプルなメロディーは癖になり、だんだん快感になるから不思議です。オーケストラ付きでコンサート風になるとこうなります。ダッタン人の踊りや春の祭典の快感と共通したものがある。

ハイドンがこれを実際に聞いたかどうかはともかく、ウィーンを包囲したハプスブルグの危機は1529年、1683年と二度ありましたが、18世紀末にはその記憶は我が国でいうなら元寇のようなもので、最も直近の墺土戦争(1787-91)もオーストラリアが辛勝しています。だからモーツァルト、ベートーベンがトルコ行進曲、Vn協奏曲5番、第九にそれを使用する頃にはエキゾティシズム喚起が目的だったかもしれません。ただ、ハイドンのロンドン再訪時の欧州大陸の情勢は前回に帰国した1792年とは様変わりの戦時であり、トルコとは関係ありませんがその軍楽をもってフランス革命戦争を象徴することは容易でした。イギリス聴衆が待ち望むエンターテインメントの意味もあったでしょうが、彼らはもちろん凄惨なニュースは知っており、軍楽の部分に大きく反応したという初演時の新聞記事が残っています。

この楽章は1786年作曲の「2つのリラのための協奏曲ト長調」Hob. VIIh-3そのもの(5分47秒から)に軍楽部を付加したものです。これが原曲です。

なんとも意味深ですが、この楽章の題は戦争とは最もかけ離れた「ロマンス」なのです。主部は実に優美でシンプルなメロディーですが何と素晴らしいバス・ラインがついているか!ぜひチェロパートを一緒に歌ってみてください。これに軍楽隊がついてくる。最後のトランペットの前に、すでにですよ。上掲のトルコ軍楽隊の行進の重々しく威圧的なビデオとシンクロさせて聴いてください。笑うしかないでしょう?ハイドン一流の最高のパロディではないですか。

プレストの終楽章は喜遊のムードにあふれ翳りは一切なく、コーダはトルコ楽器を従えて凱旋するように勇壮に終わりますが、それだけにふと短調になってモーツァルト「魔笛」の第2幕で二人の武士が歌う「苦難もてこの道をたどり来るもの」の入りの所が流れる瞬間がとても印象的です。しかしそれもしばしのことですぐ曲調は陽性に転じます。太平洋戦争での大本営発表とまでは申しませんが、この楽章に戦争の悲壮感はありません。オーストリアを鼓舞し、勝利を確信するようです。

(4)コンセプトごとモーツァルトの引用

さて、モーツァルトの引用があるとした第3楽章です。類似点は98番・ジュピターが和声進行だったのに対し主題の音型、リズムです。前者が他人の空似である確率は非常に低いと断言できますが、こちらはそこまでは言えません。弱起でタラララと入る3拍子の曲はあり得るからです。ただ、訪英第1期(1791-1792)と第2期 (1794–1795)の間にウィーンにいたハイドンは盟友モーツァルトの最後の年、自分が不在中だった1791年作曲の楽譜をくまなく観たはずです。そこに 1791年1月29日作曲のK.600 が入っていなかったとは考え難い。98番で論じたようにモーツァルトをロンドンに連れて行かなかった贖罪の意識があるとすれば、畏敬の念をこめて自作に取り込んでダイイング・メッセージとして後世に気持ちを知らしめたいと思って不思議でないと思うのです。

ハイドンにトルコ軍楽を明示的に使った曲はなく、100番は異例です。彼が常駐したエステルハージ公の領地は西部ハンガリーですからオスマン帝国の脅威と隣り合わせで被害もあり、エキゾティシズムでは済まない心理があったのではないでしょうか。かたやザルツブルグ、ウィーンのモーツァルトにとってそれは「トルコ風(アッラ・トゥルカ)」にすぎず、『ピアノソナタ イ長調 K.331』の第3楽章(「トルコ行進曲」)にはずばりそう表記され、『後宮からの誘拐』(1782)は丸ごとトルコ風オペラです。太守の宮殿の番人オスミンのアリア「おれは勝ち誇った気分だぞ」は、恐怖どころかこんなにコミカルになってしまうのです。

「トルコっぽさ」をギャグネタにして笑いまでとってしまう。真面目なハイドンには逆立ちしても真似できない境地ですが、後世にはきっと「これぞモーツァルト!」になるはずだ。そこで彼には異例の「トルコ風(アッラ・トゥルカ)」の持ち込みをして丸ごとトルコ軍楽風交響曲を書いてしまおう。折からの「フランス革命戦争」で聴衆はざわつくだろう。居眠りしてる連中をびっくりさせる効果もあろう。そして、ロンドンの聴衆は気がつかないかもしれないが、後世は100番は丸ごとモーツァルトの形態模写だと気づくだろう。それで彼も浮かばれるだろう。

そう考えることで、なぜハイドンが第1楽章を「軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロ」でスタートさせ、終楽章のコーダを「トルコ軍の楽器を従えて凱旋する」ように閉じたかがわかります。そして第3楽章には「6つのドイツ舞曲」が聞こえるのです。祖国ドイツの戦勝を祈念するハイドンの祈りの象徴でもあったと思います。

お薦めの演奏ですが、前回に書きました

オイゲン・ヨッフム / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

モーゲンス・ウェルディケ / ウィーン国立劇場管弦楽団

に加えておきます。

コリン・デービス / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

第1,3楽章をすでにお聴きいただきました。僕はロンドンセットをCDで買いましたが、一部LPを持っていて断然そっちが良いのです。長年探してオランダからLP全曲セットをネットで買いました。演奏は「何も足さず何も引かず」です。こういうハイドンをコンセルトヘボウの特等席の音で聴ける。何の不足がありましょう。ヨーロッパにはわかる人だけわかる特級品があります。ぜひ多くの方にじっくりと味わっていただきたいと願います。100番でいうならMov1コーダ、Vnが音階をジェット・コースターよろしく3度跳ねあがって着地した直後のティンパニの梃でも動かぬ泰然自若のリズムに唸るしかありません。ああ苦労して買ってよかった。もうこれだけでアルバムのクオリティが計り知れるというもの。大人の演奏です。

第1,3楽章をすでにお聴きいただきました。僕はロンドンセットをCDで買いましたが、一部LPを持っていて断然そっちが良いのです。長年探してオランダからLP全曲セットをネットで買いました。演奏は「何も足さず何も引かず」です。こういうハイドンをコンセルトヘボウの特等席の音で聴ける。何の不足がありましょう。ヨーロッパにはわかる人だけわかる特級品があります。ぜひ多くの方にじっくりと味わっていただきたいと願います。100番でいうならMov1コーダ、Vnが音階をジェット・コースターよろしく3度跳ねあがって着地した直後のティンパニの梃でも動かぬ泰然自若のリズムに唸るしかありません。ああ苦労して買ってよかった。もうこれだけでアルバムのクオリティが計り知れるというもの。大人の演奏です。

フランス・ブリュッヘン / 18世紀オーケストラ

2007年に東京で新日フィルとモーツァルト39番を楽しませてくれた故ブリュッヘンのハイドン。当初は彼のベートーベン、モーツァルトのCDを大事に思っていたのですが、どういうわけかだんだんピッチの低さが気になりだして敬遠してました。今回改めて軍隊を聴き、慣れるよりない、もったいないと思い至ったのです。彼の良さは表現意欲ですね。とても強い。音楽演奏には根源的なものです。僕も100番を愛するので本稿が長文になる、同じことです。ピリオド楽器ですがハイドンの前衛的な所を無用に掘り返さず、トルコ軍のシンバルは派手に鳴らし、僕の書いた仮説の趣旨をよく示してくれると思います。

2007年に東京で新日フィルとモーツァルト39番を楽しませてくれた故ブリュッヘンのハイドン。当初は彼のベートーベン、モーツァルトのCDを大事に思っていたのですが、どういうわけかだんだんピッチの低さが気になりだして敬遠してました。今回改めて軍隊を聴き、慣れるよりない、もったいないと思い至ったのです。彼の良さは表現意欲ですね。とても強い。音楽演奏には根源的なものです。僕も100番を愛するので本稿が長文になる、同じことです。ピリオド楽器ですがハイドンの前衛的な所を無用に掘り返さず、トルコ軍のシンバルは派手に鳴らし、僕の書いた仮説の趣旨をよく示してくれると思います。

ヘスス・ロペス=コボス / ローザンヌ室内管弦楽団

スペインの指揮者コボスは95年にフランクフルトのアルテ・オーパーで、シンシナティ交響楽団を振ったエロイカが記憶に焼きついています。棒の底でなく上がった所で音が出る指揮法でしたがこのビデオでもそう見え(ハンス・スワロフスキーの弟子)、そのせいなのかエッジが明確でクリアな音造りは一言でいうなら清潔な音です。味気ないわけではなくピッチが良く和音も透明。ラテン的ものを感じ、音楽の造形が立体的。こういう音をオーケストラから引き出すのはとても難しいのではないでしょうか。これらすべてが僕の好みなので彼の指揮ならいつでも聴きたいと願ってましたが3年前に他界されました。この100番もそうですね、オケがいま一つうまくリアライズできていませんが彼のコンセプトは素晴らしく、悔やむしかありません。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ハイドン, ______モーツァルト