我が家の引っ越しヒストリー(5)

2021 OCT 17 0:00:27 am by 東 賢太郎

2年の東京生活にピリオドを打って、フランクフルトへ異動するあたりのことは4年半前にこのブログにあっさりと書いている(昔のブログは書いた頃の自分の鏡像として尊重し、改筆しない)。辞令は5月に部長から聞いた。そこで会社を辞めようか?と考えたことも一応ふれてはいるが「若かったのと野村が好きだったから、よし行こうと意を決した」と締めくくっている。

辞令を知って左遷されたと疑念を懐いた僕の迷いと心の傷がそんな軽いものでなかったことは前稿に書いたが、4年半前はそれをつっこんで書きたくない心境だったのだろう。

こんなことがあった。来独された関連会社の専務さんが、話の流れの中で僕がドイツに来たのはちょっと意外だったねという意味で「詰め腹でも切らされたかな」と笑った。冗談のつもりだったのだろうがこれがいけなかった。「なんだと」といきなり怒りに火がついて睨みつけた僕の殺気が物凄かったと思われ、同行の部長さんが慌てて話題をそらせて事なきを得た。4年半前のブログは齢62を重ねて過去の出来事に円満になった価値観で書かれたものだった。

僕が行きませんなんてことは空想だにしてない人事部からは事務的に指示がきて、1か月ほどドイツ語の学校に通った。僕の赴任は内々にドイツの社長ぶくみということだったが、現法のステータスは銀行であり社内辞令だけではなれず、ドイツ連邦金融監督局のインタビューをパスする必要があった。ドイツ語の口頭試問である。女の先生がドイツで何をするのかと聞くので人事に言われた通り「ゲシェフツフューラーです」と答えるとええっと絶句している。若僧が「頭取です」といったからだろうがそれも気がついてなかった。こんなにドイツ語が喋れない人が大丈夫かという絶句でもあったのだろう。行くのは消極的選択にすぎず興味がわいたわけではないから、元より不得手な語学にモチベーションがわくはずもなく、仕事だから真面目にやろうという気もなかった。それほど異動に対する気持ちはねじ曲がっていたのである。

家族を巣鴨において単身で赴任したのは7月だった。こう書いている。「オフィスに行ってみる。1000人の大拠点であるロンドンから見ると甚だうら寂しい都落ち感があり、中小企業に再就職したようでああこれで俺も終わりかなと思った」。まったくその通りである。何が悲しくてこんな田舎に俺が。失敗だ。辞めるべきだった。そう思っていたから専務に噛みついてしまったのだ。本音はいまもそうだ。ドイツ語の口頭試問の準備なんかで遊んだ37才の1年は今の10年分ぐらい値打ちがあった。それでもドイツ好きになれたのは、家族が生活になじんで素晴らしい思い出がたくさんできたから、そして言うまでもなく、本場でクラシック音楽三昧に浸れたからである。

赴任して現法社長からまず命じられたのは家を決めることだった。職位は課長でロンドン時代と同じである。あのヘンドン程度の家かなと思っていたが、予算は特に言われなかった。だんだんわかってきたが、80人の拠点のナンバー2は想像より偉かったのだ。当時はそんなことも、それなら何が許されるのかもわかっていなかった。現地の不動産屋に運転手と日本人の総務課長が帯同してくれ、好みはこうだというと、「ではケーニッヒシュタインはどうでしょう」という。見たことも聞いたこともない。とにかく行ってみるかとなり、3,40分郊外に車を走らせると、小高い丘の上にその街はあった。

素晴らしい。なんだかおとぎの国みたいだ。即座にそう思ったが、旅行・出張と住むこととは別次元の話である。生活は安全か、治安はどうか、どうやって通うのか、車はどうするのか、教育はどうするのか、いじめられないか、日本食はあるのか等々心配したらきりがない。なにせ自分も家内もドイツ語がわからないのである。生活のグレード云々なんて次元ではない「生きていけるのだろうか」という最低限のライフラインの話であった。

ケーニッヒシュタインの借家を決めたが、家族が来るまでの数週間はホテル住まいをして仕事の準備に明け暮れた。何度か家を見に当地にやってきたが、夕刻にひとりぽつんと街路に立っていると、何で俺はこんな異国にいるんだっけとなって無性に心細かった。だから妻と2人の娘が会社の運転手に案内されてやってきてくれた時の光景はなかなか現実とは受け取れず、まるで夢かドラマのひとコマみたいだった。その喜びといったらない。人生で最も嬉しかった瞬間のひとつだ。

当時は知らなかったがケーニッヒの近傍は全ドイツで平均所得が最も高い。ロスチャイルド家、メンデルスゾーン家などユダヤ系富裕層の屋敷があり東京だと成城か田園調布というところだが、景色が見事な観光地でもあるから芦屋の六麓荘に近い。借りたのはフーゴー・アメルング通りにある下の写真中央の庭付きの一軒家だ。2世帯住居で手前が大家、我が家は向こう半分である。周囲は森だ。その奥に僕の敬愛する大指揮者オットー・クレンペラーが湯治していたクア・バートがあった。

石造りの堅固な家は3フロアあって、1階のリビングは日本の感覚だと巨大で、ダイニングも兼ねた。オーディオはその空気たっぷりの空間で春の祭典が心置きなく大音量で鳴らせ、音響は後にも先にも一番だった。ここの音のイメージが自宅を建てる時のリスニングルームの設計に影響した。ロンドン、日本ではお隣さんに音が筒抜けでフラストレーションがたまっていたがその心配はなくなったのは大変ありがたかった。2階は寝室、地階にピアノ、シンセを置き、子供はその窓からも庭に出られ、斜面なので冬はスキーやそりすべりで遊んだ。

それまでに住んだ最大の家だった。翌年に社長に昇格して市内の公邸に移りこの家の生活は1年で終わってしまうが、いまでもこの家はかつて住んだ借家で一番好きだ。ドイツの奥座敷に居を構えてベートーベンやブラームスやブルックナーを聴く。仕事といっても次席は収益責任がなく気楽だ。無駄な1年だと憤っていた自分が愚かだった。家族に囲まれ、シンセサイザーに没頭し、音楽会に通いつめ、娘のピアノ教師だったソプラノ歌手さんと音楽談義をする。まるでアーティストみたいな1年だった。

ケーニッヒの街は文化の香りが素敵と表現するしかなく、毎週末に家族でぶらぶら散歩してお城に登ったりクアハウスでお茶をして庭園で子供を遊ばせ、そこそこおいしいイタリアンや中華もあった。日本のテレビも情報もないので娘たちに「小学1年生」と「めばえ」という雑誌を会社でサブスクライブした。毎月それを持ち帰ってひとりづつ手渡すときの喜びようといったらない。夜になると玄関は薄暗いのだが、袋を開けて雑誌を取り出した時の二人の目を見開いた顔は光り輝いて見え、まるでフェルメールの絵みたいだった。

車は前任者と同僚からBMWを2台買い、新しい方は家内が、ボロい方は僕が通勤に使った。ロンドン時代の終わりの方も車通勤したが、大都市と違ってのんびりしたものだ。特に山を下っていく通り道にあるバートゾーデンはメンデルスゾーンがあのヴァイオリン協奏曲を書いた村で、塩と温泉で知られる保養地だ。夏の帰り道にそこを通ると黄色い花畑が西日に輝き、牛と丸い干し草が点々として、ゴッホの「午睡」さながらである。メンデルスゾーンならずとも詩心がわき、毎日なんともいえない幸福感が満ちてくるのを感じた。

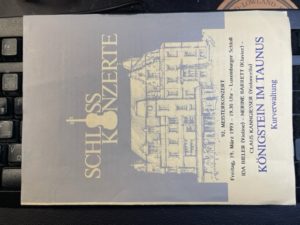

まずドイツ人の秘書に演奏会の情報を取り寄せてもらう。会社からすぐのアルテオーパー(旧歌劇場)のプログラムは涎が出るほど凄い。歌劇場はフランクフルトも上等なのがあるが近隣の都市ほぼ全部にもあり毎日のようにやっているでは ないか。アウトバーンは200km出せるので水戸、静岡あたりに3,40分で行け、会社の帰りにちょっと寄っていくかという感じだから日本で説明しても誰もわかってくれない。ベルリンだってフライトで1時間で大阪へ行く気楽さである。天国だった。そんな具合だから地元のケーニヒシュタインのお城で時々あった室内楽演奏会はあまり行けなかったが、翌年1993年の3月19日(金)のは思い出だ。曲目が良かったのと、メロス・カルテットの第二ヴァイオリン、イダ・ヴィーラーが出てくるので買った。ベビーシッターを頼むのも面倒だしどうせなら連れて行ってしまおうということで、娘たちは人生初の演奏会となったからである。モーツァルトのピアノ三重奏K.548、ラヴェルのVn,Vcのためのソナタ、そして地元ゆかりのメンデルスゾーンピアノ三重奏ハ短調Op.66だった。ラヴェル演奏中にヴィーラーの弦が切れるアクシデントがあり、それとは関係なく娘たちは熟睡した。

ないか。アウトバーンは200km出せるので水戸、静岡あたりに3,40分で行け、会社の帰りにちょっと寄っていくかという感じだから日本で説明しても誰もわかってくれない。ベルリンだってフライトで1時間で大阪へ行く気楽さである。天国だった。そんな具合だから地元のケーニヒシュタインのお城で時々あった室内楽演奏会はあまり行けなかったが、翌年1993年の3月19日(金)のは思い出だ。曲目が良かったのと、メロス・カルテットの第二ヴァイオリン、イダ・ヴィーラーが出てくるので買った。ベビーシッターを頼むのも面倒だしどうせなら連れて行ってしまおうということで、娘たちは人生初の演奏会となったからである。モーツァルトのピアノ三重奏K.548、ラヴェルのVn,Vcのためのソナタ、そして地元ゆかりのメンデルスゾーンピアノ三重奏ハ短調Op.66だった。ラヴェル演奏中にヴィーラーの弦が切れるアクシデントがあり、それとは関係なく娘たちは熟睡した。

大好きな街がヴィースバーデンだ。ケーニヒからマイン川ぞいに車で30分ほどで近く、週末に家族で行っていつもお気に入りのタイ料理店で夕食をして帰った(アジア料理は貴重だった)。古来より王侯貴族の温泉保養地で社交場でもあり、オペラハウス、カジノがある。フルトヴェングラーやシューリヒトはこで振っていたし、ブラームスは交響曲の3番を書いた。ドストエフスキーは「罪と罰」の第1章をここで書いた。

クアハウス(写真)には有名なカジノがある。

ドストエフスキーはドイツ語ができなかったがドイツが好きだった。賭博依存症であり、ここで覚えたルーレットにはまり、バートホンブルグ、バーデン=バーデンのカジノにも入りびたった(3都市とも彼の銅像が立っている)。バートホンブルグは我がケーニヒシュタインの隣り街であり、バーデン=バーデンは2度休暇を過ごして我が心の故郷になる街である。彼はルーレット必勝法をあみだして手紙にまで書いているが、それで大負けして「賭博者」を書いて少しは取り戻しただろう。憎めない男だ。

ヘッセン州立歌劇場には友人と足しげく通い、念願だったワーグナーのリングなどオペラをたくさんきいた。ここでオペラというものを覚えたといっていい。幼い娘たちもオペラ、バレエをここで初めて観ている。

休暇を取ってバーデン=バーデンに初めて行ったのはケーニヒから、1992年10月だ。ロマンチック街道を通って行った気がするがあまり定かでない。ローマ時代からあるヨーロッパ有数の温泉保養地だが、クラシックファン憧れの地でもあるからそこに立てるだけで大興奮だった。なにせブラームス、クララ・シューマン、J・シュトラウス、ベルリオーズ、ワルター、クレンペラー、セルなどのゆかりの地であり、フルトヴェングラー、ブーレーズはここで亡くなった。

泊まったホテルのロビーでリド・ベッタリーニ(1927 – 2019)の個展をやっており、衝動買いした。この絵は石の家によく合った。

フランクフルトは別天地である。なんのことはない、あれほど嫌だった赴任のことなどけろりと忘れて、よし仕事をやるぞという気概に満ち満ちているではないか。ここで少し学んだ。自分の運命は自分で決められないようだ。なるようにしかならない。ならば楽しめばいいやと。

ケーニッヒシュタインの家は1992年7月に入居し、翌年6月に市内に引っ越すまでたったの1年の滞在だが、僕の人生の重要な分岐点だった。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______体験録, ______我が家の引っ越しヒストリー