ストラヴィンスキー 「詩篇交響曲」(1930)

2022 MAR 5 22:22:38 pm by 東 賢太郎

いつか天に昇る時、きこえる音はこんなかなと思っている曲がある。「詩篇交響曲」の第3楽章、ハレルヤだ。僕は宗教以前に「星の彼方に父がいる」(第九の歌詞。父か神かは問わない)を科学的に信じる者である。ストラヴィンスキーの信仰、精神世界に心が共振するのはそのためだろう。この曲は彼の作品の内で最も好きなもののひとつであり、ときに自分という存在を他者と相対化して見えにくくなってきた時に何より深い慰撫を与えてくれる大切な宝だ。

「詩篇交響曲」(Symphony of Psalms)は1930年にクーセヴィツキーよりボストン響創立50周年記念のため委嘱された合唱つきの交響曲で、彼の新古典主義時代の代表作の一つである(プロコフィエフ4番、ルーセル3番も同時に委嘱された作品だ)。ここで交響曲とは一種の外形的な標題であり、ストラヴィンスキーは「詩篇の歌唱を組み込んだ交響曲ではなく、私が交響化(symphonize)した詩篇の歌唱だ」と語っている。確かにこの曲ほど「歌」が感動をそそる彼の作品はない。ではなぜそう書いたのか?それを探るには、彼が晩年に告白した「信教における精神的危機」に触れねばならないだろう。

ストラヴィンスキーは1882年にサンクトペテルブルク近郊のロモノソフで、高名なバス歌手を父として裕福な家庭に生まれ、敬虔なロシア正教徒として育った。ロシア・バレエ団との三大バレエの成功でパリに移り住むとそこはいわば異教の地ではあったが、写真のような華やかなパリジェンヌやアーティストたち(彼の左がニジンスキー、右二人目がディアギレフ)に囲まれ、花の都で時代の寵児として扱われる煌びやかな日々は、ロシアの田舎から出てきた30才の若者にとって気分の悪いものではなかったろう。

このころ、彼は夏はウクライナのウスティルーフで家族と過ごし、冬はスイスのクララン、モルジュでという生活を1914年まで送ったが、第一次大戦とロシア革命の勃発で祖国に帰る道を閉ざされる不幸に見舞われる。しかも、頼りのロシア・バレエ団からの著作権報酬もロシア政府がベルン条約を批准しなかったため支払われず、ディアギレフに契約違反だと詰め寄るが無駄だった(それがなくてもこの男は債務の踏み倒しで有名だった)。やむなくスイスの篤志家ウエルナー・ラインハルトの援助を受け危機を切り抜けたが、ロシア・バレエ団との関係は1920年の「プルチネルラ」で終わり、彼はスイスへ帰っている。

そんな物質的危機にあって家族を助けてくれたのはラインハルトやココ・シャネルというキリスト教徒だ。米国から手を差し伸べたのはロシア人だがユダヤ教徒であるクーセヴィツキーやストコフスキーだった。母国ではマルクス主義革命を成功させたレーニンがロシア正教会を徹底的に弾圧していた。彼が精神的にロシア正教から離れ “conversion”(改宗)という迷路に迷い込んだのは不思議でないだろう。彼はその頃の心境を最晩年にこう語った。「あの頃、ゴスペルや宗教書を通じて気持ちがキリスト教になびいていた。神学は見事に構成されたものだが、作曲における対位法以上のものではない。信心を売ってしまえば私は生きる理由が見つからなかった」。この精神的危機を救ったのは1924年にニースに移住して出会ったロシア正教の司祭だ。それを機に彼は元の宗教に戻り、1934年にはフランス国籍、後にハリウッドへ移住してアメリカ国籍を取るが、もはや改宗という選択はしなかった。

「詩篇交響曲」が書かれた1930年はロシア正教への信仰、すなわちロシア人としてのアイデンティティを取り戻した後だ。彼によればクーセヴィツキーの委嘱はお決まりの提案で、「管弦楽(合唱なし)のための大衆にわかる(popular)曲を」だったが、自らが何者であるかという根源的な問いへの答えを、ラテン語の詩篇を歌詞として信仰心を吐露するという形で提示するというかねてより温めていたプランを彼は頑として捨てなかった。このことへの理解と共感なくして譜面づらを撫でても同曲の正鵠を得た解釈とは程遠いが、それは敬虔な宗教心(僕個人的には「宇宙の創造主」を信じる確固たる科学精神であるが)を持つことが最大公約数であって、そのためにロシア正教徒である必要はないだろう。ちなみに本稿を構想し始めてから勃発し、期せずしてconcurrentなトピックとなってしまったロシアによるウクライナ侵攻だが、ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチンは無神論を掲げたソ連のKGB職員だったのであり、今ではロシア正教の信仰を受け入れている。その精神の軌跡はストラヴィンスキーと変わらない。彼が「侵略ではない」と主張する根拠の一つに2019年1月にキエフ府主教がモスクワ総主教庁から独立し、イスタンブールの総主教に帰属したことが指摘される。その真偽の解明、およびそれが単なる戦争の口実であったか否かの判断は後世の歴史家に委ねるしかないが、彼が全世界を敵に回して譲らぬほど「ロシア正教の信仰」が東スラブのアイデンティティと確信している可能性はある。仮にそうであるなら彼は無慈悲な暴君ではあっても領土的野心丸出しの帝国主義者ではなく、カネに身も心も売った悪魔でもない。それと戦争という殺人行為の善悪は別であり、その点において彼は西側が懸命にプロパガンダするような狂人ではない可能性はある。このこととストラヴィンスキーの詩篇交響曲の作曲動機を関連付けて論じることを忌み嫌う方も多くおられようが、「宗教とはそういうものだ」とお答えするしかない。芸術がいつもピュアであり、人間の悪の側面である暴力や穢れであるセックスから遠ざけておく存在だという主張は、日本人が子供に見せるべきだと思う絵本で描かれる熊や狼の猛獣がいつも笑顔であるようにあまりに牧歌的な現実回避であり、人間という善でも悪でもある者の精神活動に他ならない芸術の自己否定になり、やがてそれを衰退させるだろう。

そして、そのことについてもうひとつ、我々日本人の理解が及び難い事実を指摘しておくべきだろう。

1920年の「プルチネルラ」で、ディアギレフとの関係も終わった(はずだ)。ロシア貴族の末裔であるこのインプレサリオはヴェニスで糖尿病の併発症で客死し、当地のサン・ミケーレ島にある墓地の “ロシア正教地区” に埋葬された。これが1929年8月19日のことであり、「詩篇交響曲」の作曲は翌1930年であることは重要だ。まず第3楽章がフランスのニース(彼がロシア正教を取り戻した地だ)で書かれ、指揮活動で中断があり、次いで夏に第2、第1楽章が彼の避暑地であったジュネーヴの南にあるタロワールのエシャヴィーヌ村で書かれた。作曲経緯の詳細は不明だが、歌詞は当初スラブ語であり後にラテン語に変えた。以上の事実から、筆者の仮説では、ストラヴィンスキーは第3楽章をディアギレフへのレクイエムとして既に構想していたが、偶然に舞い込んだクーセヴィツキーの委嘱にそれを充当する計画をたてた。米国向けにスラブ語歌詞を断念し、後年に、 その変節を「”popular”とは大衆が分かる音楽でなく、世界に普及していて誰でも理解するラテン語の歌詞であると解釈した」とやや苦しい正当化をロバート・クラフトに対して行っている。初演はボストン響に先立って欧州(ブラッセル)でエルネスト・アンセルメ(ディアギレフゆかりの指揮者)によって行われたこともそう考えれば平仄が合う。委嘱は作曲の単なる外形的な契機だったにすぎず、「詩篇交響曲」は(少なくとも第3楽章は)ロシア正教徒によるディアギレフへのレクイエムであり、クーセヴィツキーもそれに敬意を払ったというのが真相ではないだろうか。

このことを念頭に置けば、1971年にストラヴィンスキーが遺言を残し、ニューヨークの5番街920番地のアパートで亡くなったにもかかわらず、ヴェニスのディアギレフの墓の隣りに埋葬された意味が理解できるのである。父祖の地である祖国でなく、作曲家として大出世したフランスでも家族と日々を過ごしたスイスでもなく、大家として迎え入れてくれたアメリカ合衆国でもなく。シューベルトも遺志でベートーベンの隣りに永眠しているが、それは教科書が教えるように作曲家が同業の先達への、いわば職人としてのピュアな敬意からそうなったと理解して良いだろう。しかしディアギレフとストラヴィンスキーは同業者ではなく、発注者と職人、ビジネスマンとクリエーターという現世的でリアリスティックな関係である。それでいながらという事実の背面にはもっと直截的で複雑なものがあったと理解するしかない。クラフトとのTVインタビューでストラヴィンスキーは、

初めて会ったディアギレフはオスカー・ワイルド(注1)みたいな男で、とても優雅でシックで敷居がお高く、微笑みながらやさしく肩を叩いてキミの庇護者だよとにおわせるスタイルの人だった(注2)(参照:我が流儀の源はストラヴィンスキー)

と皮肉とも嫌悪ともつかない笑みを浮かべながら述懐している。筆者は以下の注解を付した。

(注1)アイルランド出身の作家。ここでは「ホモの性癖が過ぎて投獄され梅毒で死んだあいつ」という意味で引用されていると思われる。ディアギレフもその道で著名(それを公言してはばからなかったことでも著名)。

(注2)ディアギレフとの縁で功成り名を遂げたものの、彼のニヤリとした表情には「あの食わせ者にはやられたよ」感が満載で、それ以上の関係を感じないでもない。ディアギレフは貴族で海千山千の起業家だ、10才下の若造をおだてて手玉に取るのはわけなかっただろう。

クラフトの語るストラヴィンスキーの埋葬(youtubeにある)は、4月の小雨まじりの曇天の日だった。サン・ミケーレ島に150のゴンドラが停泊し、参列者は半マイルも歩いてロシア正教地区の墓にたどり着いた。いよいよ納棺して遺族たちが花を投げ込んだそのときだった、墓石のIGOR STRAVINSKYの文字が目に入り、そこにさっと陽光がさしこんだそうだ。クラフトはキリスト教徒だが、その描写が宗教的であることが、仏教徒である僕にとっても非常に印象的である。1971年のソ連にロシア正教徒の安住の地はなく、その事情はディアギレフの亡くなった1929年も同じだ。そこに並んで、ストラヴィンスキーは神の祝福を受け永遠の安息を得た。彼にとって、三大バレエを作曲できたことも、それで世に出たことも、その後の人生のすべての起点はディアギレフとの出会いにあった。その終焉の地がイタリア国のヴェニスであったことは、この作曲家にとって自分のパスポートが何色かほど意味のないことだったろう。能力を引き出して最高の人生を恵んでくれた恩人を、彼は一面冷めた目でプラグマティックに見てはいたが、親でもできなかった「自分の才能を見抜いた」という “偉業” を成し遂げたその男の才能にこそ深い敬意を懐き、その運命の出会いと究極のアイデンティティを与えてくれた神に感謝する。そして、サン・ミケーレ島には祖国にはない “ロシア正教地区” があった。想像にはなるが、選択の理由はそれであったに違いないと僕は考えている。

松平頼暁は著書『現代音楽のパサージュ』の中で「20世紀音楽のほとんどのイディオムはすべてストラヴィンスキーの発案」と述べている(wikipedia)。ロバート・クラフトとの75才でのインタビュー(youtube)でも「自分は常に聴衆の先を行く意識を持った」と作曲姿勢を述懐しており、その鉄の意志を神が祝福した結果そうなったということだろう。ストラヴィンスキーが「詩篇交響曲」の各楽章で使用したイディオムは模倣されている。第1楽章はカール・オルフがカルミナ・ブラーナ(1936)で、第2楽章はオリビエ・メシアンがトゥーランガリラ交響曲(1949)で、第3楽章はレナード・バーンスタインがウエストサイド物語(1957)のクロージング・シーンで使用しているのはどなたの耳にもaudibleと思う。彼の「先を行く」姿勢が「カメレオン」と揶揄もされるが、「真似るのではなく “盗む” 」と言い切った考え方こそが際立った彼の個性であり、他の誰もそこまではできなかったから誰も「春の祭典」は書けなかったのである。

彼の作品で「詩篇交響曲」ほど「歌」で出来たものはない。歌を人間の声に委ね、オーケストラからヴァイオリン、ヴィオラ、クラリネットという歌う楽器は省かれている。ピッコロ、フルート、オーボエは終楽章で天上界に差し込む光のような、雅楽の笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、龍笛の如き効果を醸し出し、ティンパニは釣太鼓を思わせる。ストラヴィンスキーが雅楽を聴いたかどうかは定かでないが、1878年のパリ万博や1884年のロンドン衛生万博に雅楽の楽器や楽譜が出品され、フランスで誕生したジャポニスムの影響がクロード・ドビッシーの美術品収集に現れていることを考えると知った可能性はあるだろう(写真の後ろの壁に葛飾北斎の浮世絵『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』。ストラヴィンスキーはこの2年後に「日本の3つの抒情詩」を書いている)。「ドビッシーはパリ万博で五線譜に記された雅楽の笙(しょう)の和音を見て衝撃を受け、自身の作品に取り入れたと言われている」と![]() mie238f さんのブログにある。採譜するとこうなるようだ(根音がメロディー)。

mie238f さんのブログにある。採譜するとこうなるようだ(根音がメロディー)。

春の祭典第1部の「誘拐」「敵の部族の遊戯」のホルンのブロックコードの連続による旋律の進行はこれを思わせ、詩篇の第3楽章の速い部分(「春の祭典」的だ)につながる。また、詩篇の合唱パートには彼が高く評価した、16世紀に無調音楽を書いた作曲家カルロ・ジェズアルドの影響がある。

以下、楽章ごとに音楽を追ってみよう。

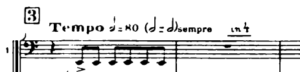

第1楽章

ホ短調の一撃で開始し、オーボエ、ファゴットが変ロ長調のアルペジオ風の旋律で応じる。ホルンがシ-ラ-ソ-ファ#の狭い音域の旋律を歌いピアノが打楽器的に伴奏するが、ホルンに独奏チェロをユニゾンで重ねる効果はめざましく、ドビッシーの発明である「海」第1楽章コーダ直前のイングリッシュ・ホルンと独奏チェロのユニゾンがモデルだろう。

そこに初めて声(アルト)が登場し、ミ、ファの短2度の2音だけから成る旋律(ホルンから派生)を歌い、やがて4声となるが、未だレ-ファの短3度の狭い音域の呪文のような歌であり、ホ短調の一撃で何度も中断しつつも伴奏に厚みが増していく(最高音域のオーボエが重なるのも耳をとらえる)。合唱は音域が広がり、金管が加わって転調し、音圧は最高潮となって輝かしいト長調で終わる。一貫してカルミナ・ブラーナ風でありここから着想された可能性は大だろう。

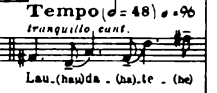

第2楽章

ド-ミ♭-シ-レの長七度上昇を含みド-レ♭、シ♭-シ♮と長七度の下降が2回あるオーボエの主題で開始する。これは八音音階(octatonic scale)で、オリヴィエ・メシアンの『わが音楽語法』(1944年)にいう「移調の限られた旋法」第2番にあたる。その完全5度上で第1フルート、第2フルートが原調、第2オーボエが5度上で同主題を重ね、バッハ風のフガートとなる。

主題の音列ド-ミ♭-シ-レは楽章を通して通奏低音のように現れ、第3楽章のハレルヤ主題(ド-レ-ミ♭)の萌芽となる。主題は低弦に移り(短3度上)、合唱が登場する。前楽章がアルカイックで呪術的ならこちらは痛切な悲歌だ。モーツァルトのレクイエムと言っていい。徐々に高潮し、主題が弔いのトロンボーンに出ると金管が加わり、高弦を欠く分はチェロがハイポジションで緊張感を与えつつ全楽器の素晴らしい対位法となる。やがて合唱だけが残って鎮まるが、突如ティンパニの強打で怒りの表情となりチューバが主題を轟かせる。やがて音楽は和声的となり、フルート、オーボエが高域で天使の響きを聴かせると怒りの潮は引いて静かに変ホ長調(E♭9)の清澄な和声で終わる。

第3楽章

信じ難いほど清冽で、心を絞めつけるようなAllelujaの祈りで幕を開ける。

男声のLau_da_teが厳かな読経のように低くゆったりと響き、女声が入ったそのとき、ティンパニが4拍目に「ミ♮」をたたく!この衝撃たるや言葉にならない。それに導かれて変ホ長調がDO_MI_NUMのハ長調に変位し、さんさんと陽光が降り注ぐ。ハイドン「天地創造」の末裔の音楽である。ハ長調、ハ短調が交叉してLau_da_teの読経がゆっくりと続き、再度DO_MI_NUMに落ち着く(和音C7)。

ファゴットとホルンの信号音から曲想が変わる。

トランペットに現れる g-b♭-a♭-c の音列は「春の祭典」の練習番号31から第3オーボエが吹くこれを想起させる(第3音が半音低い)。

ここからスコアは俄然「春の祭典」の様相を呈し、ソプラノとアルトが f でLau_da_teを歌う。次いでアルトとテノールが声をひそめて Laudate DOMINUM と歌う所からピアノ、ハープが低音の e-g の悪辣な短3度を響かせる。ティンパニを重ねず「祭典」との重複を巧妙に避けている印象がある。やがて音楽は静まり、残ったファゴットとコントラファゴットの変ロ音にフルートとオーボエのヘ長調が乗る所は「ウエストサイド物語」(Somewhereの死の暗示)を想起。そして二度目の Alleluja がやってくる。再びリズミックなセクションとなるが、ここのオーケストレーションも春の祭典➡ウエストサイドのブリッジとなっている。ヘ長調と嬰へ長調の複調で静まると、ソプラノに抒情的な歌が現れる。

4声の対位法で転調を重ねながら神秘的な和声の展開を遂げて最高潮に達すると、Molt meno mossoとなり変ホ長調の感動的な祈りの歌が静かに鳴り響く。

ここから終結の Laudate DOMINUMまで、ティンパニが弔いを厳かに告げ、オーボエ族5本、トランペット族5本、3分割したチェロのハイポジションが弱音で伴奏し天国の色彩を作り出す。そして灰色に沈みこんだ Lau_da_te を4度くり返し、バスの「ミ♮」が再び神のハ長調を導いて永遠の安息を求め虚空に消える。

人間が作った最も神の領域に近い音楽と思う。ストラヴィンスキー万歳。

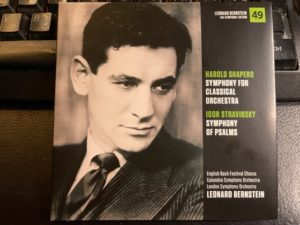

レナード・バーンスタイン / ロンドン交響楽団、英国バッハ祝祭合唱団

バーンスタインが詩篇交響曲から得たインスピレーションをウエストサイド物語に注ぎ込んだことは間違いないと僕は信じている。せっかく彼とロンドンで話をしたのにそのことを尋ねなかったのは何という痛恨だろう。この演奏の録音は1972年。バーンスタインが同ミュージカルを書いてから15年たっているが、もう完全なクラシックになってしまった両作品がまだ近い距離にあったと感じる。それほど彼は熱い心で振っている。第3楽章は入魂で、祈りの歌がこんな感動をもって歌われた例はない。

バーンスタインが詩篇交響曲から得たインスピレーションをウエストサイド物語に注ぎ込んだことは間違いないと僕は信じている。せっかく彼とロンドンで話をしたのにそのことを尋ねなかったのは何という痛恨だろう。この演奏の録音は1972年。バーンスタインが同ミュージカルを書いてから15年たっているが、もう完全なクラシックになってしまった両作品がまだ近い距離にあったと感じる。それほど彼は熱い心で振っている。第3楽章は入魂で、祈りの歌がこんな感動をもって歌われた例はない。

このビデオは知らなかったが、ストラヴィンスキーの葬儀のビデオにバーンスタインが解説している。この後にコンサートがあったようでプログラムは春の祭典、カプリチオ、そして最後が詩篇交響曲であった。

ここでも詩篇を振っている(ワシントン・ナショナル交響楽団、1982年)。暗譜で指揮しておりこれを記憶していたこともわかる。バーンスタインにとって特別な作品だったようだ(1:03:4)。

ピエール・ブーレーズ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン放送合唱団

これを挙げたのは音程が良いからだ。何物も彼が振ると整理されてこうなるという見本のようなものだが、音を正確に聴きとらないとこの曲の真価はわからないだろう。ただし、エモーションの深さにおいてバーンスタインより落ちる。

シドニー大学音楽学部管弦楽団

指揮は先生だろうか、とても素晴らしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ストラヴィンスキー, ______バーンスタイン, ______演奏家について