ドビッシーの「海」は雅楽である

2022 NOV 3 16:16:51 pm by 東 賢太郎

序

僕がドビッシーの「海」が好きなことは何度も書きました。この音楽がはじまると目の前に海がほんとうにある感じがして、そこに広大な空間と宇宙的な質量を感じ、時とともに微風がさざ波をたて、眩い陽が目をくらまし、波しぶきが砕け散り、風があおって水面がうねり、夕陽に雲がかかって遠く海面に影が差す、そうした様々な出来事をリアルな遠近感をもって感じます。聞こえている音は意識からは消えていて、そういう光景を現実に見たときに僕が感じるある感情だけが残るのです。ひとことで言うなら、とても四次元体験的です。それはどこの浜辺で見た海でもなく、心に蓄積しているイメージかイルージョンかもしれません。それを「海」のスコアがどう喚起してるのか?それはそちら側でなく僕の側に理由があるわけです。

チェリビダッケが語っていたこと

「海」をなんらかのモノで表わそうというなら、つるつるして色鮮やかな素材を折り曲げて組み合わせた抽象的なオブジェというところです。こういう質感を伴った「感じ」をクオリアと呼ぶそうです。茂木健一郎氏によると、脳内のニューロン活動に伴う「随伴現象」で、我々が認識しているのは脳内のそれだそうです。そういえばチェリビダッケがそれに似た概念なんでしょうか epiphenomena という言葉を使ってました。

カーチス音楽院でのことです。舞台のピアノをポンと鳴らし「これは音だ。音楽ではない。音楽ならば epiphenomena (随伴現象)がある。演奏のテンポはそこの情報量で決まる」と。「それが多いと聴衆の脳は理解に時間がかかるのでテンポは楽譜の指示より遅くすべきだ。しかし随伴現象はマイクに入らないので録音を聞いてもその意図は伝わらない。だから私は録音はしない」と。

この講義から40年。以来、コンサートに行きますと、演奏前に随伴現象に影響するもの、たとえば、会場の構造、残響、座席の位置、天気、湿気、客の入りと質、オケの状態や鳴り具合から自分の体調まで気にするようになりました。家でレコードやCDを楽しむ場合、自分の部屋の状態はあまり変わらないので、そこで良い演奏に聞こえるのが良い演奏だという宗旨になりました。

シュトゥットガルト放送響による「海」Mov1の練習風景の録音があります。彼は冒頭の低音から立ち上がる響きを何度も修正し、歌声や口笛まで交えて随伴現象を確認しながら演奏を作るさまは創造的発見に満ちています。しかし、そうして作り上げたものも、当日に客が入ると変わるのです。

ミュンヘン・フィルの「海」です。

この録音会場の随伴現象は不明ですが、練習で時間をかけた所は概してテンポが遅く、情報量は多いかなという風に意図が見えてきます。彼はこっちの脳の処理速度を気にしてますが、彼のその判断の是非も含めて聴いていると飽きません。ちなみに、僕は職業がら「言葉」で仕事をします。言葉は吐けば終わりでなく理解されないと商売になりません。同じことをやってると思います。

まさしくそういうことなのですが、本稿をご理解いただくには楽譜の引用がどうしても必要です。そこで、12個ある引用譜のそれぞれを「音」で聴いていただくために、このビデオの演奏における該当箇所を「何分何秒」という形でお示ししておきます。

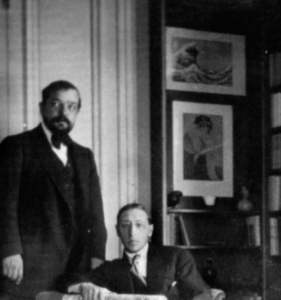

1905年のドビッシー

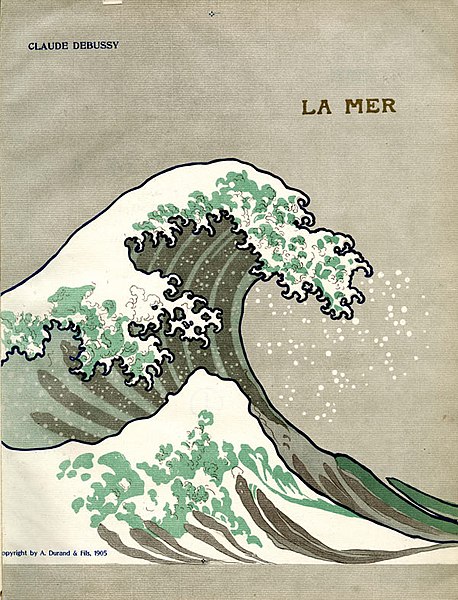

ドビッシーは仕事部屋に北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を飾っていました(写真)。1889年、1890年に開かれたパリ万博の日本展示館で雅楽の笙(しょう)の楽譜を見て驚きその和声を研究したと書かれたサイトがあります(出典未確認)。そして15年たった1905年に「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」という当時としてはプログレッシブな作品を発表するのです。作曲の動機として北斎や雅楽が影響したという説はありますが本人の言及はありません。

ドビッシーは仕事部屋に北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を飾っていました(写真)。1889年、1890年に開かれたパリ万博の日本展示館で雅楽の笙(しょう)の楽譜を見て驚きその和声を研究したと書かれたサイトがあります(出典未確認)。そして15年たった1905年に「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」という当時としてはプログレッシブな作品を発表するのです。作曲の動機として北斎や雅楽が影響したという説はありますが本人の言及はありません。

当時のフランスの作曲家はワーグナーの影響を受けながら、従来の技法に行き詰まっていました。文学、美術など時代の諸芸術の潮流にアンテナが高かったドビッシーが万博で知ったインドネシアのガムラン音楽をよりどころに道を切り拓こうとしたことは通説です。生演奏を聞き、言及もした記録があるからです。ラヴェルの jazzの影響は音の引用で議論の余地なしですが、ドビッシーは抽象化した語法として用いる人でした。もとより創作の元ネタを明かす芸術家は稀で、ラヴェルの方が珍しいのです。ですからドビッシーにおけるガムラン以外の東洋音楽の影響は想像の域を出ませんが、なかったと言い切る論拠もありません。

2つの仮説

したがって、ここに “ある余地” が生まれてきます。英国の推理小説『時の娘』の方法を適用することです。この題名はTruth, the daughter of Time(真理は「時」の娘であり、権威の娘ではない)に由来しており、筆者ジョセフィン・テイは歴史解釈の新たな余地を推理によって掘り起こしましたが、僕はある仮説を立てることでそれをしてみようと思うのです。以下、海でなく「海」と書いた場合は「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」を意味します。

したがって、ここに “ある余地” が生まれてきます。英国の推理小説『時の娘』の方法を適用することです。この題名はTruth, the daughter of Time(真理は「時」の娘であり、権威の娘ではない)に由来しており、筆者ジョセフィン・テイは歴史解釈の新たな余地を推理によって掘り起こしましたが、僕はある仮説を立てることでそれをしてみようと思うのです。以下、海でなく「海」と書いた場合は「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」を意味します。

ドビッシーはオペラ「ペレアスとメリザンド」(1902)の成功でワーグナーを超えたとされ、新音楽の教祖的存在となってレジオン・ドヌール勲章を受勲します。そこで楽壇ではペレアス流の新作への期待が高まりましたが、二番煎じを嫌う彼は「それをするぐらいならパイナップルの栽培でもするさ」と仲間への書簡で述べ、作曲のディメンションを更に広げる技法を希求していたのです。そこで以下の2つの仮説が出てきます。

「毎日のように見ていた『神奈川沖浪裏』のビジョンが彼の心にざわめきをおこしていた」というのが仮説1です。ドビッシーは「海」の作曲を始めた翌年に、銀行家の夫人エンマ・バルダックと不倫の逃避行に出て、イギリス海峡にあるジャージー島、ドーヴァー海峡に面したディエップで2か月を過ごしパリに戻ります。どうしても必要だったペレアスとの決別にエンマと海が関与しました。そこで見た海が北斎と同期し、記憶や文学の海を呼び覚まして楽想を得たのです。

さらに、「万博の日本館で聴いた『雅楽の音階』はもうひとつのざわめきとなっていた」というのが仮説2です。音階(モード)による作曲はすでに彼の技法の根幹だったことはペレアスはもとより「海」の作曲中に書いたピアノ曲「喜びの島」における全音音階、リディア音階の使用で明白です。そこに新たに加わった東洋の響きの音階が海の楽想と共振し、誰も知らない異界の音に満ちた「海」の着想が生まれたと推理します。

波と音階

波をドビッシーはそれらしい「波音型」にします。

これはワグナーのライトモチーフと同じで何ら新しさはありません。海のイメージを表象的に喚起するものはこれだけで、初演当時の批評は「海の音も景色も匂いもない」と冷淡でした。現代ですら「海の情景を描写した音楽」「北斎の浮世絵にヒントを得た印象派音楽」のような解説がプログラムにのったりして驚きますが、どちらも誤りであるばかりかドビッシーが心血注いだ斬新性に気づいてもいない表明にすぎません。

では何が斬新なのか?音階による非三和音的な音響世界が全曲を支配することです。その点で誰の後継者でもなく、ドビッシーが用法の扉を開いた全音音階の使用を “移調の限られた” というルールで拡張してさらに独自の世界を築いたメシアンという後継者が出ています。その着想が進化可能性を秘めた “原理的” なものだったからです。原理でない新しさは新奇ではあっても革命にはなりません。

響きの個性やイディオムというものは、由来がアメリカ黒人音楽だろうがジャワ島の民族音楽だろうが「何々風」というオーナメント(装飾)の新奇さであり、原理にあまりこだわらないラヴェルは「ジャズ風」なイディオムをそのように取り入れています。しかしフーガや十二音技法のような作曲法の原理である場合、「フーガ風」や「十二音風」というものはナンセンスなのです。

ライトモチーフにすぎず斬新さの核心ではない「波音型」が何に由来していようとドビッシーは構いません。だからスコアの表紙は北斎にします。しかし、原理の由来は斬新さの由来でもあります。ガムランは素材自体が斬新でしたが、浮世絵がすでに認知された日本の音階を借りてきましたといって斬新との評価が得られるとは思えません。だから多くの書簡や著述を残しているのに「海」については多くを語っておらず、創作の核心部分は秘められたままになっているのです。

つまり、言葉の語弊を顧みず書きますが、由来を秘匿して雅楽から盗んだ。その証拠が「海」のスコアに見つかるはずだ。そう考えてやってみました。すると、それがあったばかりか、楽器や管弦楽の響きもコピーされているという3つ目の仮説に行き当たったのです。

3つ目の仮説

「海」でなにより僕の耳に残るのは “タラーーーーー” という2度音程の音型です。これは長年の謎でした。子供のころ、自転車で行商にくる豆腐屋さんがラッパで吹いてたあれです。パックのように変幻自在、神出鬼没で何ら構造的、有機的な役割は負っていない2つの音を「主題」と呼ぶのはなんぼなんでも無理です。「海」は交響的(symphoniques)とタイトルにあるようにドビッシーは交響曲が念頭にあり、「主題」にふさわしいものを各楽章に置いています。それが主役であるなら「狂言回し」のようなものですが、どういうわけか僕の中では主役より存在感がある。これが謎だったのですが、ある日、偶然にyoutubeで雅楽を聴いていて “それ” に気がついたのです。

“タラーーーーー” はドビッシーの耳に焼きついた篳篥(ひちりき)の音の epiphenomena(残像)ではないか

これが仮説3です。くり返しますがドビッシーが雅楽を聴いた言及はありません。しかし、「海」のスコアには日本の雅楽の五音音階を引用したと思われる箇所が2つあり、それも「陰旋法」「陽旋法」というペアの2つですから「他人の空似」である確率は低いと思います。ということは、ドビッシーはそれらを聴いたか楽譜を見たかですが、雅楽の記譜法を知らないと音を想像することは困難なので「聴いた」と考えるのが自然ではないでしょうか。

篳篥の音は一度聞けば忘れません。しかも、アインザッツ(演奏始めの瞬間)の、長2度下の前打音から速いグリッサンドで主音に到達する “タラーーーーー” はいかなる西洋楽器にもない音です。やはり見たことがなかった北斎の「大波」と同じほどドビッシーの心に刺さったとして不思議でなく、「海」作曲中に脳裏にまつわりついて、全楽章に登場してるのです。

このビデオは雅楽の代表作「平調 越殿楽」です。2分49秒から入る篳篥のユニゾンが “タラーーーーー” です。皆さんの耳でお確かめください。

また、彼が笙の和音の楽譜に衝撃を受けて研究したならばこのような合奏体を聴き、「海」に取り入れておかしくありません。そう聞こえる箇所があるのです。Mov1コーダ直前のここです。篳篥は縦笛です。管の上部に差し込んだ葦(あし)の茎に息を吹き込むダブルリード楽器であって、オーボエと同じ種族です。オーボエ族のイングリッシュホルンを8分割した弦が伴奏しますが、これが笙のように聞こえます。

(楽譜1)(ビデオの11分23秒)

では篳篥のタラ――――は「海」のどこに聞こえるのでしょう? 最初のお目見えは曲頭すぐにチェロで出てきます。ビデオの1分20秒の所をクリックしてください。

(楽譜2)(1分20秒)

ドビッシーはこれを今度は親類のオーボエに吹かせます(Mov1第6小節)。

(楽譜3)(1分46秒)

「海」のそこいらじゅうにある “タラーーーーー”

作曲の腕の見せ所にも使います。全オーケストラが沈黙し、四分割したチェロセクションでがらっと場面の変わるここはまさに「狂言回し」です。斬新だったのでしょう、ストラヴィンスキーが「春の祭典」で金管で模倣しています。

(楽譜4)(8分28秒)

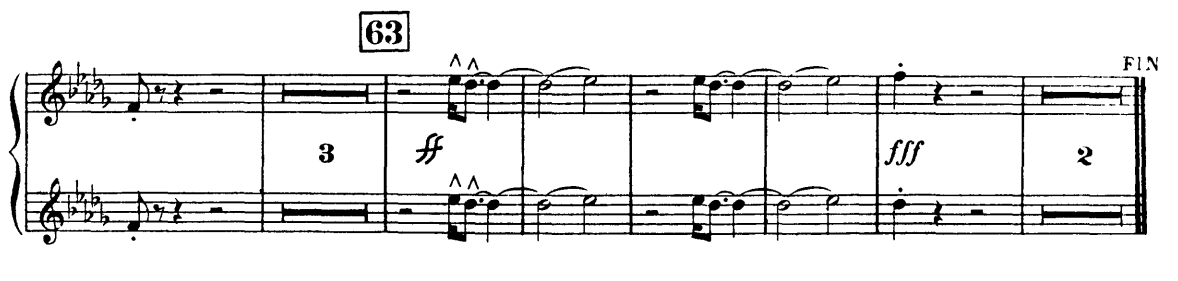

Mov1の壮麗なコーダではトランペット、ホルンが最強奏でそれを吹きます。ここでは楽章を閉じる大事な役目を与えられています。ホルンのパートをご覧ください。

(楽譜5)(12分23秒)

木管、弦の細かい波しぶきのような動きに音価を合わせ、Mov2ではタラーーーーーの「タ」が前打音になってホルンに頻出します。ここでは全管弦楽の律動をせき止め、ホルン(楽譜6)と木管が ff でタラーーーーーを吹きます。ここまでタラは上向きでしたが、ここで初めて下降型が登場し、Mov3の最後は下降になります。

(楽譜6)(18分57秒)

Mov3では、弦が執拗にくりかえす波の音型にのってホルンが “タラータラー” と嵐のように凶暴に吼えます(ここも「春の祭典」に遺伝)。

(楽譜7)(26分04秒)

それを静めていくコルネットの弱奏(27分06)秒もそれです。次にヴィオラがこれの下降形を出します(32分02秒)。これに第2Vnが加わり(32分08秒)、金管パートの有無でスコアの版が分かれる8小節に木管とチェロが 強奏します(32分30秒)。次いで変ニ長調の全奏ではピッコロが上昇形を吹きますがこのあたりは幻想交響曲のMov5コーダの狂乱を想起させます。全曲の大団円(楽譜8)では下降形が金管によって最強奏で吹かれ全曲を閉じます。ホールに轟き渡るコルネットのパートをご覧ください。

(楽譜8)(34分02秒)

かように “タラーーーーー” のすべての可能性を試して全楽章に登場させますが、主題はMov1第12小節のハ短調の旋律がMov3にも現れ、Mov2は第9小節の全音音階の旋律など複数あり、Mov3は練習番号46が主役です。この曲の解説にはどれも「循環形式」と書かれていますが、全楽章に縦横無尽に循環しているのは主題でないタラ――――だけで主題はそうではありません。

船と富士山を消したわけ

以上でお分かりと思います。 “タラーーーーー” は枢要な場面で鳴り響き、まるで運命交響曲の タタタター のように「海」のアイコンとなっているのです。2音の分子のようなものというべきでしょう。つまり交響的作品を構築するための抽象化されたミニマルかつインパクトある素材を和楽器から偶然に見つけてしまったのであり、その効果は素人の聴衆ばかりかプロであるストラヴィンスキーが真似るほど顕著でもあり、ひそかに快哉を叫んだに違いありません。

彼が「海」について多くを語らずその由来を隠したのは音階が原理だからと述べましたが、原理ではないタラ――――のほうも出現こそ散発的ですがアイコンたりうる頻度であり、しかも可塑性ゆえに構造に関わる骨格に組み込まれています。それが篳篥の音に由来することは黙すれば隠せますが、雅楽に関わったこと自体を秘匿するに越したことはない。北斎を所有してることは世間に知られており、浮世絵としてのそれがいまさら先進的な題材ではあり得ないことも既知のことです。そこで「大波」だけをクローズアップして見せ、波音型の由来を自ら進んで公開してしまい、「その変容を時系列で描くモダンで抽象的なアートを仕上げたのだ」と主張すれば「日本」は切り落とされ、雅楽に想像が及ぶことはないだろうと考えた。だから、日本に紐づけされないように船と富士山はどうしても消す必要があったのだというのが僕の推理です。現にこの作品はそう解釈するのが世界の常識となっており、雅楽に由来するなどと言った人はいません。作戦は成功したのです。

では次に音階(モード)との関連を物証(楽譜)から検証します。

まず初めに、なぜ彼がそこまで隠す必要があったかという背景の説明が要るでしょう。「海」作曲の頃のパリのジャポニズム(日本趣味)は絵本まで出る大衆文化になっていました。その発端は嘉永年間(19世紀半ば)にペリーの黒船来航から西洋の商船が日本に押し寄せて浮世絵などを持ち帰ったことで、世紀後半には絵画、版画を中心にブームを巻き起こし、保守派代表でそういうことを最もしそうにないサン・サーンスまでが浮世絵を題材とするオペラを1871年に発表しています。「海」作曲中のドビッシーは愛人と逃避行中の身であって、妻が自殺未遂事件を起こして世間からバッシングまで受けるという人生最大のピンチに陥っていました。ペレアスの成功で時代の寵児に祭りあがっていた彼はその期待の延長線上である「プログレッシブ路線」で成功しないと名誉を失いかねない危険な状況にあったのです。だからそんな境遇でも短期間に集中して「海」を完成した。その命運をかけた作品が手垢のついたジャポニズムというわけにはいかなかったのです。

四次元的体系の正体

では次に、 “タラーーーーー” がどうして切り札になるほどのインパクトがあったのかを分析してみましょう。最も重要なのは「なぜ音程が2度なのか?」ということです。篳篥の前打音「タ」と主音「ラー」がそう聞こえることもありますが、より構造的な理由があります。 雅楽の楽律構成は順八逆六といい、一つの音から上に8番目の音(完全5度上)、逆六とは十二律で一つの音から下に6番目(完全4度下)の音を求めることになり、ピタゴラス音階と原理的には同じです。つまり純正な5度と4度の音程は得られるが、3度と6度は純正にならないのです。だから5度と4度と、その差である2度が多用されることになります。「平調 越殿楽」の主旋律がまさにそれです。

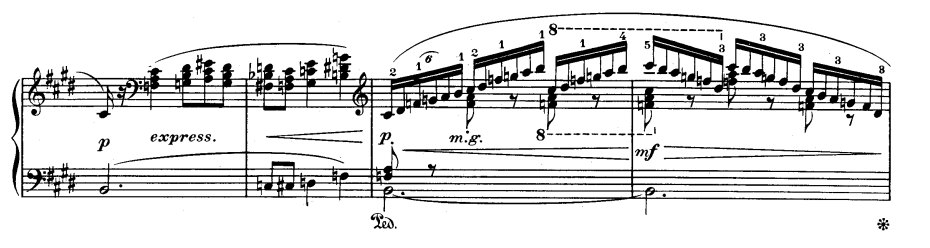

では「海」はどうか?Mov1の冒頭、ニ長調から変二長調になって現れる主題(楽譜9の赤枠)をご覧いただきましょう。これは雅楽の「陽旋法」から取った4つの音だけでできています。2度下がり、その4度下でまた2度下がる。そして、それの5度下で平行して同じ旋律が重なる。つまり、5度と4度と2度で主題ができています。主題(右手)だけ弾くと調性感が希薄で非西洋的な響きがします。雅楽と同じ素材なのだから至極当然です。そしてそれはパリの人間に耳慣れない「先進性」がどうしても必要だったドビッシーには願ったりかなったりの可塑性、進化可能性を備えた素材でした。

(楽譜9)(3分43秒)

このように「雅楽の旋法」に基づく部分は三和音の長調・短調の和声が自然の倍音の動きとしては付けにくく、無機的であると同時に水平方向に運動するエネルギーを感じさせます。それに対して、この例では伴奏(左手)に和音がつきますが、ド・レ・ミ・ソ・ラの密集和音(この書法は「ペトルーシュカ」に遺伝)であり、バスが変ニ長調を確立するので和声的な感じがします。こちらは垂直方向の重力に向かうエネルギーを感じさせます。この縦横の二次元の運動に、6パートで分奏される弦、ハープ、ホルン、木管が舞台上に遠近感をもって分散して定位し、三次元空間の運動となる。これに時間が加わって四次元のイメージが完成します。いまの耳で聞いても新しいものでであり、「海」に僕が唯一無二と感じるものの正体でした。チェリビダッケはこの部分に綿密な練習を施しています。

なお、ド・レ・ミ・ソ・ラの音列は「ヨナ抜き音階」と称され、日本を含む東洋音楽に頻出しますが、新世界交響曲のMov2のようなスラブ音楽にもありますから本稿の論旨としての日本伝統音楽(雅楽)にはカウントいたしません。

「雅楽の旋法」に基づく証拠部分

雅楽の5音音階の1つが「陰旋法」です。これです。

(楽譜10)

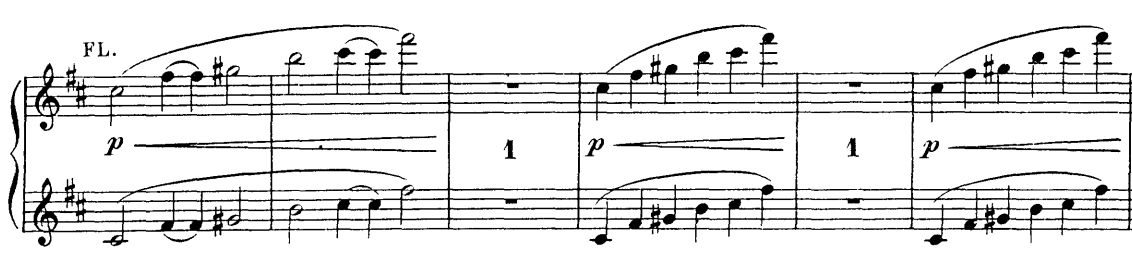

「平調 越殿楽」の篳篥の旋律はこの楽譜を短3度高く移調したものを素材にしています。では「海」はどうでしょう?Mov1が変二長調になる直前にそれがあります。わかりやすいフルートの楽譜をご覧ください(下)。楽譜7の音階を半音高くしたものですが、第2音を欠いており調性が曖昧にされています。それがレなら「陰旋法」、ミ♭なら「陽旋法」ということになります。

(楽譜11)(2分16秒)

ややマニアックなことになりますが、「海」のスコアには謎があります。Mov1の冒頭の部分です。ソにずっと臨時記号の#が付くのになぜドビッシーが曲頭の調性を#3つではなく2つに書いたか?その不経済をもってしても譲れない大事なものは何かということです。バスは「シ」ですがロ短調の部分はなく、バスが「レ」となってしばしニ長調になる部分(第17~22小節)に照準を合わせたと考えるしかありません。なぜそこが大事だったか?この5小節はティンパニが「レ」のトレモロを打っており、直後に現れる楽譜2の音列に加えるとド#-レ -ファ#-ソ#-シ -ド#の「陰旋法」になるのです。同時には鳴ってませんが残像があってその暗い翳りの暗喩になっています。

次は雅楽の5音音階の1つ「陽旋法」です。➀「ドレ」➁「ファソ」③「シ♭ド」の2度間隔ペアが4度の間隔で並びます。

(楽譜12)

「海」はどうでしょう? Mov2を締めくくる夢幻的なハープ、フルート、グロッケンはこの楽譜を半音高くしたものです。

(楽譜13)(21分01秒)

もうひとつ、これは雅楽の音ではないので本稿の論旨から外れますが、Mov2にハープで出てくる全音音階はMov2の「異界性」を象徴します。ちなみにこれはメシアンの「移調の限られた旋法」の第1番です。

完全5度を欠いているので、これを聴くと人は心がざわつき、不安な epiphenomena を見ます。どこか知らない所へ迷いこんでしまったような・・・。

うまく使った例がこれですね。冒頭の音です。8才でしたが怖いなあと思ってました、それでアトムが頼もしく見えるんですね。

伝統的和声音楽へ回帰して「海」は終わる

一方、「海」には三和音による和声的(非旋法的)部分があります。その最たる例がMov1のコーダです(楽譜5)。直前の魔界(楽譜1)の長いトンネルを抜け出してホルンが牧歌的に響く(楽譜15)への移行はストラヴィンスキー「火の鳥」のフィナーレへのそれと印象が酷似しています(調性も変ト長調と嬰ヘ長調で実質同じ)。本稿は期せずして、三大バレエを書くにあたってストラヴィンスキーが「海」から多大な影響を受けていたことを明らかにもしています。

(楽譜15)(10分55秒)

この神々しいコラール風の楽想はMov3で2度再現し、最後の最後に至って感動の大団円への橋渡しをするのです。和声進行は、コードネームで書くと G♭、C♭7-9、G♭、D、E/d♭、D、E、G♭ 、C♭7-9、D♭~です。これはペレアス世界への回帰です。だから当時のパリが評価したのはこれではありません。ここから異界に飛んだ先進性が評価され、その異界を構成したのはコードネームで書けない音階(旋法)だったのです。トリスタンとイゾルデを研究したドビッシーは和声の終焉を悟りタテの論理よりヨコの論理に未来を見ます。それが音階(旋法)でしたが全音音階はペレアスで使っており先進性になりません。だからドビッシーは新しい音階を探していた。それが雅楽だったと考えるのはエキサイティングなことです。

「海」を聴いた感動というのは非常にユニークです。多くのロマン派交響楽は苦悩から歓喜へ一直線に向かっていく感情を喚起します。だから運命や第九をきき終わると元気が出て、頑張ろうという気になります。ところが「海」はちがう。ほっとするのです。ダイビングで暗い海中に潜って、無事に丘にあがったときの感じです。若い頃、Mov2を聴くとお化けが跋扈する幻想交響曲のMov5を連想していました。そこから帰還したほっとした感情は、「5度、4度、2度が支配する不安からの開放」、「伝統的な三和音世界への回帰」の喜びです。

結

「時の娘」流儀で推理はしましたが、真相はドビッシーにきくしかありません。ただ、そのおかげで「海」のスコアについていろいろなことを知り、いまあるのはドビッシーへのリスペクトだけです。好きだからできたことです。好きなことを好きなだけできる、僕にとってこんな幸せはありません。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ドビッシー, ______ミステリー