モイツァ・エルトマンさん、まいった

2017 OCT 15 17:17:36 pm by 東 賢太郎

指揮:下野竜也

ヴァイオリン:クララ・ジュミ・カン

ソプラノ:モイツァ・エルトマン

モーツァルト/歌劇「イドメネオ」序曲

ベルク/ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」

モーツァルト/歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲

ベルク/「ルル」組曲

以上のプログラム。下野はいつもながら研究心があり指揮も手堅くてはずれがない。ベルクを持ってきたのは高く評価。僕においてはモーツァルトは楽しむための条件が複数あり、そもそもNHKホールはそれを満たしていないからここで練習が充分でないのを聞く意味がない。

ベルクはヴォツェックとルルが眼目だ、はっきり言ってヴァイオリン協奏曲はあんまり好きでない。何度もライブを聴いてるが意識がさまよって集中しない。クララ・ジュミ・カンは良かったのだが。

ヴァイオリンというロマン派の残照のある楽器が「ある天使の思い出のために」なるストーリー造りに資するのだろうが、僕はベルクの作る音響のベースに例外なく血のような恐怖を見るのでルルみたいな極道女にこそぴったりだ。いくら天使を模ろうが意識の中で同期しない。お母さん、ヴォツェックで赤ちゃんを寝かしつけますかというところ。

さて「ルル組曲」だ。ブーレーズのCBS盤で散々聴いたからちょっとうるさい。ルルはそこでのソプラノ、ジュディス・ブレーゲンが最高と思っているが、今日のモイツァ・エルトマンには参った。写真まで載せてオヤジしてしまうが、ルルが魔性だったのはこうかというもの、たいへんきれいな人である。ドイツ人だから当たり前だがドイツ語のディクションが美しく、「誰かが私のために自殺したって、私の価値は下がったりしない」で瞬殺だ。そりゃ貴女ならばたしかにそうでしょう。オケ演奏中に歌のパートだけ登場したが、右の衣装(たぶん)で光り輝いて舞台を独占、オケが楽隊になってしまう。女王蜂状態。やっぱり黒づくめの男は働き蜂か、むなしいなあとため息をつく。オケが元来は男社会だのどうのとアナクロの意見を書いたが、音楽が教会を出て爾来厳然たる女性の居場所がある。ソプラノだ。これだけは男は手も足も出ない。この人、声質、役柄はゾフィー、スザンナ、ツェルリーナ、デスピーナ、マルツェリーネというところだがなんとも抗いがたい。観てみたい。アトーナルの音程はブレーゲンともども完璧だった。凄い知性と音感。神が二物を与えてしまっている。

さて「ルル組曲」だ。ブーレーズのCBS盤で散々聴いたからちょっとうるさい。ルルはそこでのソプラノ、ジュディス・ブレーゲンが最高と思っているが、今日のモイツァ・エルトマンには参った。写真まで載せてオヤジしてしまうが、ルルが魔性だったのはこうかというもの、たいへんきれいな人である。ドイツ人だから当たり前だがドイツ語のディクションが美しく、「誰かが私のために自殺したって、私の価値は下がったりしない」で瞬殺だ。そりゃ貴女ならばたしかにそうでしょう。オケ演奏中に歌のパートだけ登場したが、右の衣装(たぶん)で光り輝いて舞台を独占、オケが楽隊になってしまう。女王蜂状態。やっぱり黒づくめの男は働き蜂か、むなしいなあとため息をつく。オケが元来は男社会だのどうのとアナクロの意見を書いたが、音楽が教会を出て爾来厳然たる女性の居場所がある。ソプラノだ。これだけは男は手も足も出ない。この人、声質、役柄はゾフィー、スザンナ、ツェルリーナ、デスピーナ、マルツェリーネというところだがなんとも抗いがたい。観てみたい。アトーナルの音程はブレーゲンともども完璧だった。凄い知性と音感。神が二物を与えてしまっている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

アルバン・ベルク「ピアノ・ソナタ 作品 1」

2017 AUG 26 2:02:21 am by 東 賢太郎

暇があればyoutubeで名前も知らない若い人のピアノ演奏を聴いている。年寄りや大家の録音はいくらもある。しかしそれは生身の演奏ではない「音の缶詰」であって、そのことを忘れて没入すればおいしく頂けるものの、微細な部分まで記憶するほど聴いてしまえばやはり缶詰なんだという現実に戻ることになる。

といって、ライブ演奏の「一回性」のみを重視する聴き手でも僕はない。一回の「あたり」には少なくとも十回の「はずれ」が必要で、そんな暇も根性もない。一回だけは新鮮だが繰り返すと飽きる演奏家はたくさん存在していて、それを言葉にすると「深みがない」とでもなるんだろうが、ではその深みの実体は何かを突き詰めた論評は見たことがない。「定義できないもの」が欠けている、というのは空虚な感想でしかない。

本稿はそのような言葉を使わず、主観ではあるが何を良い演奏と考えているかお示ししようというものである。それが一回性でも百回性でも構わないし、一度惚れた人がまったく合わなくなった例も多くあるが、人は変わる。音楽とは日々生きている人間の精神、感情を最もピュアに、何物の介在もなく、迫真のメッセージとして心の奥底に届ける唯一のメディアであると思う。だから「良い演奏」「名演」が絶対的価値としてあるわけではなく、演奏家(ひとり)と聴衆(多数)の組み合わせの数だけの価値があるし、時間とともに個々の価値は変わる。

僕にとって好きな演奏家の定義。これを説くには文豪夏目漱石が円覚寺に止宿して管長釈宗演老師に与えられた公案「父母未生以前本来の面目」に触れねばならない。面目とは顔つき、顔かたちだ。両親のまだ生まれる前の、あなたの本来の姿はどのようなものか、という禅における問いである。無限の過去から受け継いで、父母から授かった無量のいのちこそが本来の姿であって、それは座禅を組んで心を空(くう)にしないと知り得ないそうだが、僕は良い音楽は空の心持ちになって聴きたいといつも願っている。

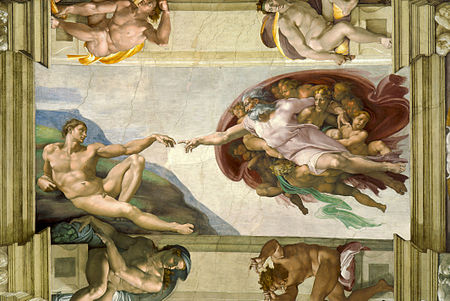

好きな演奏家かどうかは、その空の心持ちに入った時に、その演奏家の心に超認識的な共感をする瞬間があるかどうかに尽きる。接触感と書いてもいい、それは演奏家との間の感性と感性の究極的にデリケートな触れ合いと和合であって、ミケランジェロ作「アダムの創造」(下)の神とアダムの指先が今にも触れようとしている、そこに流れる電流のようなものだ。この電流を感じるなら、その演奏家とは触れ合える何かを僕は共有したと感じることになる。

なぜ指揮者でないか?彼が音を出していないからだ。彼のコントロール下にはあっても音は奏者のものである。奏者(ひとり)と指揮者と僕(ふたり)がいる関係であり、彼も僕も同じ他人の出す音を聴いているだけだ。いえいえ、本日はベルリンフィルですから私の意図は完璧にリアライズされます、といっても他者介在という絶対的限界の前では説得力はない。百回に一度ぐらい完璧があったとして、そういう偶然が重なって今日は名演でしたというのを重んじるのが一回性の愛好家だが、それにはなりきれない。

僕がトスカニーニを好むのは、あれほどの専制君主であれば限界は最小値になっているだろうと信用する側面が大いにある。奏者のオーディションから音の微細なミクロまでだ。お友達内閣型指揮者は奏者をやる気にさせるプロではあるだろうが、限界突破をあきらめた2位狙いの妥協だ。指揮はマネジメントでもあろうが、他人のマネジメントの苦労を金を払って見てみようとは思わない。

ピアノは「ひとりオーケストラ」ができる楽器であり、ピアニストは訓練さえ積めば自分の肉体を完璧に支配できるだろう。そうなればその音楽は彼、彼女の感情、フィーリングそのもの、父母未生以前本来の面目であり、そこで初めて、その演奏家と超認識的な共感をする条件が整う。トスカニーニの指揮した音楽は、指揮者がピアノを弾いているのに最も近似したものだ。専制君主が是か非かは論点ではなく、近似させるにはそれしかないだろうと思う。

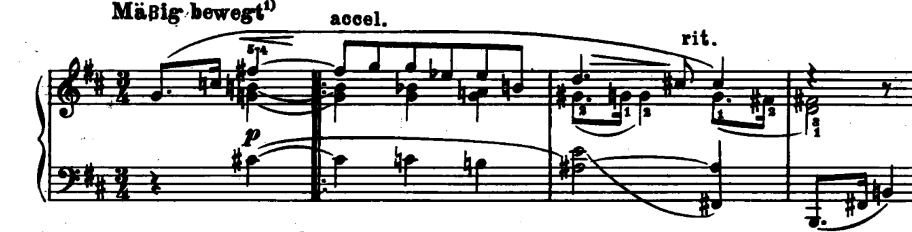

さて、アルバン・ベルクのピアノソナタに移る。この曲ほど「超認識的な共感をする瞬間」を求めるものはない。僕の最も愛好するソナタの一つであり、彼の最も優れた美しい作品のひとつであり、オーパス・ワンでありながら和声音楽の辿り着いた最終地点である。この驚くべき和声への、心の奥底での畏怖や感嘆がない演奏家と共感することは、僕には不可能である。明確にウィーンを感じるブラームス、シェーンベルクの系統に属するが、単一楽章で提示部、展開部、再現部をもちつつも冒頭のこの主題が素材となって統一感が与えられ、しかも主題が変奏されながら時間とともに変容するのはドビッシーをも感知させる。作曲された1907-8年は主題の時間関数的変容をもつ交響詩「海」の2年後だ。主題はいったん上昇してアーチ状の弧を描いて下降し、リタルダンドしてロ短調に落ち着いたように見えるが解決感はない。この主題の性格、そして曲の最後に初めて深い充足感を持ったロ短調の解決を見せている点がトリスタンの末裔であることも示している。まさに音楽史における和声音楽の解決点なのだ。

このソナタをうねるような情感と歌で表現した演奏がイヴォンヌ・ロリオ盤だ。各声部が各々見事にルバートする様、流れるような緩急、バスの効かせ方などウィーンの後期ロマン派を完璧に咀嚼、体感した上にしか築かれようのない表現であり、文化は知性であるとつくづく感服させられる。アンサンブル・オペラかカルテットのようで、和音が一切混濁しない。この曲でこれだけピアノピアノしない有機的なピアノ演奏は聴いたことがなく、何度聴いても琴線に響いてくる。最後のロ短調の悲しさはまさに迫真のものであり、超認識的なフィーリングを共感する瞬間の連続だ。ロリオはメシアンの奥さんでトゥーランガリラ交響曲のピアニストとしてしか認識がなかったが、これを聴くと大変な能力の方と拝察する、一度でいいから実演を聴いてみたかった。

次はまったく知らないお嬢さんだが良い感性をお持ちと思った演奏だ。この曲の展開部は激して ff がうるさかったり、内声部を鳴らし過ぎて和声が濁ったり、リズムやポリフォニーが雑になってつぶれる演奏が大変多い。それを「ピア二スティック」と思わせる誘惑が潜んでいるのはわかるがこのソナタはリストの延長線上にはない。そこを未熟ながら悪くない味で弾いているのがこのNefeli Mousouraだ。ロリオと比較しては気の毒だが後期ロマン派の様式感はまったく欠いており、逆にこんなカラフルなベルクがあっていいのだろうかと思わせるが、むしろそれは個性なのだ(国籍を調べるとギリシャだ)。下品な「ピア二スティック」を回避しつつドビッシーのようなピアノ的ソノリティで和声を感じ切っている。之を好む者しか通じ合えない繊細な神経の切っ先で共感するものを感じた。

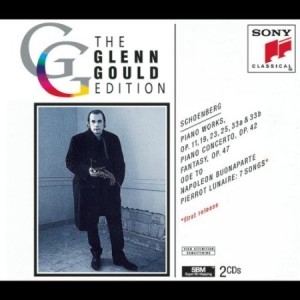

最後に、全く対照的にモノクロで、和声の陶酔よりも主題の彫琢と論理構成の解きほぐしに技巧が奉仕している演奏がグールドである。彼はこれをベルク最高の作品として愛奏したが全く同感である。瞑想のように開始して後半で速度を落としpをppで緊張の極点をつくる異例の演奏だ。ピアニスティック志向の人達がffにそれを求める(まったくナンセンスだ)のとは真逆だが、よく聴き込めばピア二スティックという点でも彼らを圧倒している。それをどう使うかが芸術家の格の差ということであり、即物的でロリオとは同じ曲とすら思えないが、僕はこれにいつも悲愴交響曲と同質のエトスを見ている。

(こちらもどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブーレーズ作品私論(読響定期 グザヴィエ・ロト を聴いて)

2015 JUL 5 1:01:59 am by 東 賢太郎

7月1日・サントリーホールにて

指揮=フランソワ=グザヴィエ・ロト

ヴァイオリン=郷古 廉

ブーレーズ:「ノタシオン」から第1、7、4、3、2番

ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」

ハイドン:十字架上のキリストの最後の7つの言葉(管弦楽版)

野球のブログが先になってしまいましたがとても面白いプロでした。

ブーレーズ同曲のライブは初めてです。「ノタシオン」は「12のノタシオン」として1945年に書かれたピアノ曲を自らオーケストラ作品に編曲したもので、原曲のテクスチュアは簡素ですがオケ版は18型4管、ハープ3台、打楽器奏者9人の大編成になっています。

通常は(たとえばラヴェルのケースなど)見られないことですが、ブーレーズはWork in Progress(進行中の作品)という概念の持ち主で「一連の限定された可能性に焦点を当てた大きな『集合』に対する際立った偏愛がある」としていますから管弦楽版は進行の末の作品と考えてよいのかもしれません。

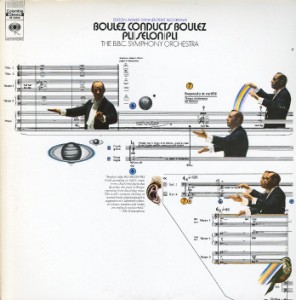

僕はブーレーズは「プリ・スロン・プリ(Pli selon Pli)」が好きですがこれがWork in Progressの作品であります。いっときの着想を永遠にコメモレートするのが作曲ではなくいわば作曲家と共に変化する音楽という概念です。僕はこれに共感があります。アインシュタインが過去・現在・未来の区別は不可能というように人間と時間の関係とはそういうものだからです。

ノタシオンの管弦楽編曲は現在5曲。1番は特にメシアンの響きを感じますね。パウル・ベッカーが「オーケストラの音楽史」に書いてますが、フランスの管弦楽がオルガンであり「言葉から発した大気のようなハーモニーを包み込む」という質感を感じます。7番(レント)の弦と木管の含む倍音はドビッシーの「遊戯」冒頭の響きを想起します。

ベルクのヴァイオリン協奏曲、この音楽は無調ですが5度が支配しほのかに協和音が現れます。あちらの世界とのはざまの幽界を浮遊する暗示のようで、ヴァイオリンがあまりヴァイオリンらしく鳴ってしまうのは好みません。郷古 廉は無機的な響きに傾きすぎずオケとうまくバランスしていました。良かったです。

この協奏曲、調性的12音音楽といえシェーンベルクの浄夜などとともに前世紀の香りを残したもので、作曲の動機(アルマという少女の死)とともにロマンティックに鑑賞される傾向があるようですが、僕はブーレーズとズッカーマンの録音を音楽として純粋に聴いているだけで特別な関心をひくものはありません。浄夜はカラヤンのライブも聞きましたが、もっとありません。シェーンベルクもベルクも、もっと凄い音楽があるからです。

休憩後はハイドンです。これもライブは初でした。ティンパニは古楽器でしたが弦はヴィヴラートがあったようでアンサンブル(ピッチ)はほんの少しですが甘いかなという部分あり。これが委嘱されたスペインのカディス大聖堂は行きましたがハイドンの音楽とイメージが親和するような風土の場所ではなく、彼がグローバルな売れっ子だったと感服した記憶があります。できれば教会で一度聴いてみたくなりました。

指揮者のロトのプログラミングは高く評価します。前半の無調に対比してハイドンの最もストイックな部類に属する音楽をぶつけるアイデアは斬新ですね。ハイドンはシリアスに聴かれるべきと僕は思っていますから非常に共感します。

彼は20世紀の曲をオリジナル楽器で演奏し最近人気のようで、ストラヴィンスキー(火の鳥)を買ってみましたが、まあ手馴れてうまいねという程度でありました。初演の時にどう聞こえたかは興味深いですが、そういう関心と芸術としてのインパクトは全然別物です。ブーレーズ(NYPO)と比較して論じようというインセンティブがわくものではありませんでした。

(追記、16年1月16日、ご参考ディスク)

ピエール・ブーレーズ「プリ・スロン・プリ」

ハリーナ・ルコムシュカ(Sp) BBC交響楽団 (1969年)

ピエール・ブーレーズ ザ・コンプリート・ソニー・クラシカル・アルバム・コレクション67枚組は宝石のようですが、その16枚目がこれです。第4曲のハリーナ・ルコムシュカの歌唱、急速なパッセージのソルフェージュ能力が凄い。彼女の声質と独奏楽器群の音彩の混合は完璧でまったく独自の宇宙を構築しています。終曲の砕け散ったステンドグラスのような音群のきらめきと変化値を微分したかのような音価と音量の増減によるリズム細胞。不協和な音の組合せの美を創造して時間支配の元に集積するとこうなるという強烈な主張であり、これを美という概念で感知するかどうかは人それぞれでしょうが、それがどうあれこの時間・色彩感覚でスコアを読み解いたのがあの火の鳥であり春の祭典だったのです。ブーレーズ芸術の底流に存在する血脈の原点を浮き彫りにした名盤であり、3種ある同曲の1番目の録音であるこれがその音楽的な発想の原形を最もクリアに浮き彫りにしていると思います。

ピエール・ブーレーズ ザ・コンプリート・ソニー・クラシカル・アルバム・コレクション67枚組は宝石のようですが、その16枚目がこれです。第4曲のハリーナ・ルコムシュカの歌唱、急速なパッセージのソルフェージュ能力が凄い。彼女の声質と独奏楽器群の音彩の混合は完璧でまったく独自の宇宙を構築しています。終曲の砕け散ったステンドグラスのような音群のきらめきと変化値を微分したかのような音価と音量の増減によるリズム細胞。不協和な音の組合せの美を創造して時間支配の元に集積するとこうなるという強烈な主張であり、これを美という概念で感知するかどうかは人それぞれでしょうが、それがどうあれこの時間・色彩感覚でスコアを読み解いたのがあの火の鳥であり春の祭典だったのです。ブーレーズ芸術の底流に存在する血脈の原点を浮き彫りにした名盤であり、3種ある同曲の1番目の録音であるこれがその音楽的な発想の原形を最もクリアに浮き彫りにしていると思います。

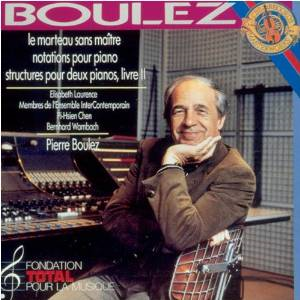

ピエール・ブーレーズ 「ル・マルトー・サン・メートル」

エリザベス・ローレンス(mezzo-sop)、アンサンブル・アンテルコンタンポラン

9曲のセットである同曲は曲順を1-9とすると{1,3,7}{2,4,6,8}{5,9}に三分類され、個々のグループに12音技法から派生した固有の作曲原理が適用されていることがレフ・コブリャコフの精密な分析で明らかになっています。総体として厳格な12音原理のもとに細部では自由、無秩序から固有の美を練り上げるというこの時点のブーレーズの美学はドビッシー、ウエーベルン、メシアンの美学と共鳴するのであり、それを断ちきったシュトックハウゼン、ベリオ、ノーノとは一線を画するとコブリャコフは著書「A World of Harmony 」で述べている。興味深いことに、例えばグループⅠの作曲原理は(3 5 2 1 10 11 9 0 8 4 7 6)の12音(セリー)を細分した(2 1 10 11) 、(9 0)の要素を定義し、それらの加数、乗数で2次的音列を複合し、

9曲のセットである同曲は曲順を1-9とすると{1,3,7}{2,4,6,8}{5,9}に三分類され、個々のグループに12音技法から派生した固有の作曲原理が適用されていることがレフ・コブリャコフの精密な分析で明らかになっています。総体として厳格な12音原理のもとに細部では自由、無秩序から固有の美を練り上げるというこの時点のブーレーズの美学はドビッシー、ウエーベルン、メシアンの美学と共鳴するのであり、それを断ちきったシュトックハウゼン、ベリオ、ノーノとは一線を画するとコブリャコフは著書「A World of Harmony 」で述べている。興味深いことに、例えばグループⅠの作曲原理は(3 5 2 1 10 11 9 0 8 4 7 6)の12音(セリー)を細分した(2 1 10 11) 、(9 0)の要素を定義し、それらの加数、乗数で2次的音列を複合し、

(2 1 10 11) + (9 0) = ((2+9) (1+9) (10+9) (11+9) (2+0) (1+0) (10+0) (11+0)) = (11 10 7 8 2 1 10 11)

のように新たな音列を組成する。その原理がピッチだけに適用されるのではなく音価、音量、音色という次元にまで適用が拡張されて異なるディメンションに至るというのがこの曲の個性でありますがメカニックな方法であることに変わりはなく、その結果として立ち現れる音楽において、それまでの12音音楽にないaesthetic(美学)を確立したことこそがこの曲の真価だったわけです。聴き手が感知する無秩序はあたかもフィボナッチ数がシンプルな秩序で一見無秩序の数列を生むがごとしであります。これの審美性は数学を美しいと感知することに似ます。ブーレーズは自ら自作の作曲原理を明かすことはせず、むしろ聴き手がそれを知ることを拒絶したかったかのようです。しかし原理の解明はともかく聴き手の感性がそこに至らないこと、この美の構築原理がより高次の原理を生む(到達する)ことがなかったことから12音技法(ドデカフォニー)は壁に当たり、創始者シェーンベルグの弟子だったジョン・ケージがぶち壊してしまう。僕自身、12音は絶対音感(に近いもの)がないと美の感知は困難と思うし全人類がそうなることはあり得ないので和声音楽を凌駕することは宇宙人の侵略でもない限りないと思うのです。しかし、そうではあっても、ル・マルトー・サン・メートルは美しい音楽と思うし、その方法論でブーレーズが読み解き音像化した春の祭典があれだけの美を発散するのです。ある数学的原理(数学は神の言語であるという意味において)がaestheticを醸成して人を感動させる、それは必ずモーツァルトの魔笛にもベートーベンのエロイカにもある宇宙の真理であり、それは人間の知能には解明されていないだけで「在る(sein)」。僕はそれを真理と固く信じる者です。これが1955年僕の生年の作であり、僕が大好きでドイツ駐在時代に二度家族と滞在しブーレーズが亡くなったバーデン・バーデン初演であったことは親近感を覚えます。

上記盤がyoutubeに見つからないのでこれで。

ピエール・ブーレーズ ストリュクチュール(構造)第2巻 (1961)

これも特に好きな曲の一つです。ピアノ・ソナタ第2番(1948)、ストリュクチュール(構造)第1巻(52)のをさらに純化させたような書法であり、プリ・スロン・プリ(62)の裸の音響組成を2台ピアノで具現化した観があります。コンタルスキー兄弟盤が大変すばらしい。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シェーンベルク 「月に憑かれたピエロ」

2015 FEB 7 12:12:17 pm by 東 賢太郎

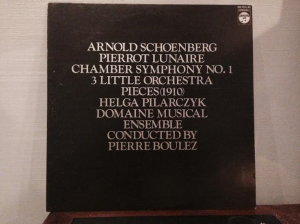

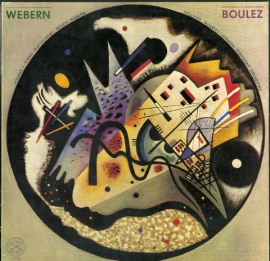

この曲は「ピエロ・リュネール」とも呼ばれる。初めて聴いたのは大学2年の秋に買った、やっぱりブーレーズのレコード(右)だった(ドメーヌ・ミュジカル・アンサンブルによるコロンビア盤)。20世紀音楽を仕込まれた先生はブーレーズをおいてほかにない。実はこのLPで僕が夢中になったのは「室内交響曲第1番作品9」だ。冒頭、4度の積み重ねのホルンの和音で開始し15人の奏者によるぞくぞくする凝縮されたアンサンブルがつやつやした響きで展開する。ブラームスやショスタコーヴィチが聞こえるようになったのはずっと後だが、未熟な耳ながらストラヴィンスキー三大バレエは完璧に聞き覚えていた当時の僕にこの曲は刺激的だった。

この曲は「ピエロ・リュネール」とも呼ばれる。初めて聴いたのは大学2年の秋に買った、やっぱりブーレーズのレコード(右)だった(ドメーヌ・ミュジカル・アンサンブルによるコロンビア盤)。20世紀音楽を仕込まれた先生はブーレーズをおいてほかにない。実はこのLPで僕が夢中になったのは「室内交響曲第1番作品9」だ。冒頭、4度の積み重ねのホルンの和音で開始し15人の奏者によるぞくぞくする凝縮されたアンサンブルがつやつやした響きで展開する。ブラームスやショスタコーヴィチが聞こえるようになったのはずっと後だが、未熟な耳ながらストラヴィンスキー三大バレエは完璧に聞き覚えていた当時の僕にこの曲は刺激的だった。

さてピエロ・リュネールだ。こっちはよくわからなかった。これの劇的、詩的な側面はさっぱり興味がなく(wikipedia等をお読みいただきたい、なんともおどろおどろしい詩だ)僕の文学面の弱さが出てしまった。ただ春の祭典でも第2部序奏(ここはシェーンベルグ的だ)に痺れていた当時の嗜好からして音に違和感というものはなかったように思う。

ピエロは印象主義に対抗する表現主義といわれるが、1910年に火の鳥、11年にペトルーシュカ、青ひげ公の城、12年にこれ(ピエロ)とアルテンベルク歌曲集とダフニスとクロエ、13年に春の祭典と遊戯(ドビッシー)と西洋近代音楽はこの3年間に大爆発を遂げているのであり、それらの傑作は同時代の息吹を内包している(下記ベルクのヴォツェックは1914年に着手された)。

アーノルド・シェーンベルグはハンガリー人の靴屋の父、チェコ人の母(どちらもユダヤ人)のもとにウィーンで生まれた。8才でヴァイオリンを習ったがチェロは独学。15才で父を亡くして地元の銀行に勤めた。今なら貧しくて中卒で地銀に入った少年が夜に独学で音楽を勉強してこうなってしまったということで、人は環境より遺伝子なのだとつくづく思う。

第一次世界大戦中オーストリア軍に入隊したが、「本当に君が、あの耳障りな音楽を書いたシェーンベルクなのか?」と尋ねた上官に「はい、ほかにシェーンベルクのなり手がないもんで、僕が自分で引き受けることにしたんです」と答えた。彼は晩年にバッハ、J・シュトラウス、ブラームスの編曲をするなど調性への憧憬を見せていると解釈する人もいる。僕も賛成でありピエロの最後にそれを感じることができる。

ピエロについてはこういう指摘がある。興味深い。

「シェーンベルクは、数秘術に凝っていたので、7音から成る動機を作品全体に適用し、一方で演奏者数は指揮者を含めて7名としている。作品21に含まれる曲数が21であり、1912年に作曲を始めた日付が5月の12日であった。ほかに本作の鍵となる数字が3と13である。各詩は13行から成るのに対して、各詩の第1行は3回登場し、あたかも第7行や第13行であるかのように繰り返される(wikipedia)」。彼は作品番号を作曲年の西暦の下二けたと揃える意識があったという指摘もレナード・バーンスタインがしている(完全には合っていないが)。これが数秘術なのか「数フェチ」なのかは不明だが、数字に強いこだわりがあったことは疑いがないだろう。弟子のアルバン・ベルクは23という数字にこだわったが、23は僕の野村でのセールスコードであり僕のこだわりの数字でもある。子供が23日に生まれ、自宅は23番地だったので、迷わず買った。

「シェーンベルクは、数秘術に凝っていたので、7音から成る動機を作品全体に適用し、一方で演奏者数は指揮者を含めて7名としている。作品21に含まれる曲数が21であり、1912年に作曲を始めた日付が5月の12日であった。ほかに本作の鍵となる数字が3と13である。各詩は13行から成るのに対して、各詩の第1行は3回登場し、あたかも第7行や第13行であるかのように繰り返される(wikipedia)」。彼は作品番号を作曲年の西暦の下二けたと揃える意識があったという指摘もレナード・バーンスタインがしている(完全には合っていないが)。これが数秘術なのか「数フェチ」なのかは不明だが、数字に強いこだわりがあったことは疑いがないだろう。弟子のアルバン・ベルクは23という数字にこだわったが、23は僕の野村でのセールスコードであり僕のこだわりの数字でもある。子供が23日に生まれ、自宅は23番地だったので、迷わず買った。

またアントン・ブルックナーは「数フェチ」であり、物の数を数える癖があった。僕もそれであり、物心ついて以来登りながら階段を必ず数えている。もちろん今でもそうで、13になりそうになると2段跳びして12にする。会議はまず人数を数えることから始まる。コンサートでは必ず舞台の人数を数え、会場の客数を推定する。口癖のある人と話すとそれが何回出るか数える。コンクリート道路の線から線まで絶対に4歩にならないように歩いている。朝は目覚ましが鳴ってから7数えて起き、顔を洗うのも7回、etc。何十年もやっていて、完全に無意識下のことだ。

作曲家は音程、音符数、小節数にこだわったりの名前を音名化してアナグラムにしたりする人が結構いる。バッハ、シューマン、ショスタコーヴィチ、バルトークなどだ。それが主題労作、変奏の原主題に特別の個性を持たせたものと考えるならベートーベン、ブラームスもそうで、論理的、建築学的に音を構築(compose)する作曲法だからそういうことが意味を持つのであって、その先にシェーンベルクが位置するのは自然だ。

前回、ショパンが嫌だと書いたが、composeする哲学が違う。論理でなく感覚によっている。もっといえば指先感覚かもしれない。昔気質のドイツ音楽ファンは得てしてショパンは女の音楽と下に見ていたが、僕はそういうことでも偏見でもなく非論理的なものが肌に合わない。「数字」を感じない。彼はバッハを尊敬していたそうで音を物理的客体として把握する思考領域がないとそうはならないだろうから、それがあったということだろう。それでいてああいう音楽になるというのは摩訶不思議だ。

無調音楽というのは主題を構成する個々の音の隠されたトーナリティ(調性)を倍音から聴き取れる(推定できる)ようになると面白い。バーンスタインはシェーンベルクに別な惑星の空気を感じるとしながら12音技法にも隠された調性があるとしているが、音の組み合わせとしての調性がなくとも個々の独立した音素材には倍音を発する楽音として調性が含有されているのではないだろうか。だからこそ各音を「平等」に「民主的に」扱おうという12音に行きついたのだと僕は思っている。

それに気づくと、今度はそこに「非楽音の声」が入っても総体として音楽と認識される事実を発見する。耳のパラドックスだ。声は左脳が聴いているはずだが、無調を受容する過程で既に左右のバランスがチューニングされているのかもしれない。その声(歌ではない)がシュプレッヒシュティンメ(Sprechstimme)といわれるもので「音程がない歌のような話し声」(あるいは、話し声のような歌)であり、ドビッシーの「ペレアスとメリザンド」にその萌芽がある。

それが「月に憑かれたピエロ」(第1-3部)で初めて明確に確立し、ストラヴィンスキー「3つの日本の抒情詩」、ラヴェル「マラルメの三つの詩」、ブーレーズの「ル・マルトー・サン・メートル」に影響を与えた。この曲は1912年10月16日に初演されたのだが「月に酔う」の伴奏は同じく12年作曲のアルバン・ベルク「アルテンベルク歌曲集」の第1曲「 魂よ、お前はいかに美しいことか」の管弦楽を思い出さずにはいられない。先生と弟子の作曲の前後関係の詳細は分からないが非常に興味のある所である。まずはアルテンベルク歌曲集第1曲からお聴きいただきたい。

ちなみにアバドはこの曲を十八番にしていてロンドン交響楽団とやった名録音(DG)は僕の愛聴盤であり、このビデオもいいがDG盤のマーガレット・プライスの歌はさらに素晴らしい。

さて次に本題の「月に憑かれたピエロ」である。これはシェーンベルクが12音を始める前の作品である。

その第1部、

- 月に酔う Mondestrunken

- コロンビーナ Colombine

- 伊達男 Der Dandy

- 蒼ざめた洗濯女 Eine blasse Wäscherin

- ショパンのワルツ Valse de Chopin

- 聖女 Madonna

- 病める月 Der kranke Mond

をグレン・グールドが指揮しながら伴奏している録音がある(ビデオは1-5)。第1部だけなのが残念だがこのピアノが大変にききもので彼がどれほどこの曲を愛しているかが如実にわかる。先ほどのアルテンベルクと聴き比べていただきたい。

全曲はこちら。あんまりとんがってない解釈だがシノーポリとドレスデン・シュターツカペレの演奏が美しい。僕はこれが好きで、ピエロ・リュネールのこういう要素とペレアスが融合してプーランクの「人間の声」という大傑作につながったと思っている。

グールドのシェーンベルグは大変に見事である。これだけ作品23を美しく弾いている例を僕は他には思い当たらない。各音の倍音が発するトーナリティを認識して和音を鳴らしている気配があるのは上述の僕の考えを裏書きしているように思うが。この「倍音認識」はピエール・ブーレーズにも感じられ、それが例の春の祭典CBS盤の第1部序奏の木管にあるのだ。あの演奏が特異な音彩を発する原因はまぎれもなくそこにある。そういう音響を生み出しているこのふたりの耳の鋭敏さは驚異的で、等しく20世紀音楽の演奏史に大きな足跡を残したことは疑いがない。グールドのバッハが特異であるのは、このシェーンベルクで明らかになる彼のトーナリティへの独特の感性に一因があると思う。彼の弾く平均律とシェーンベルクの作品23は同質の美感を共有している。この音感でモーツァルトをやっても音楽の方が受容できないのであって、それに飽きたらず曲をいじってしまっているのではないか。彼がショパンを嫌って弾かなかったのはまったくもって当然なことだ。何故か第3ソナタだけ録音があるが、どこかバッハのようでもある。

グールドのシェーンベルグは大変に見事である。これだけ作品23を美しく弾いている例を僕は他には思い当たらない。各音の倍音が発するトーナリティを認識して和音を鳴らしている気配があるのは上述の僕の考えを裏書きしているように思うが。この「倍音認識」はピエール・ブーレーズにも感じられ、それが例の春の祭典CBS盤の第1部序奏の木管にあるのだ。あの演奏が特異な音彩を発する原因はまぎれもなくそこにある。そういう音響を生み出しているこのふたりの耳の鋭敏さは驚異的で、等しく20世紀音楽の演奏史に大きな足跡を残したことは疑いがない。グールドのバッハが特異であるのは、このシェーンベルクで明らかになる彼のトーナリティへの独特の感性に一因があると思う。彼の弾く平均律とシェーンベルクの作品23は同質の美感を共有している。この音感でモーツァルトをやっても音楽の方が受容できないのであって、それに飽きたらず曲をいじってしまっているのではないか。彼がショパンを嫌って弾かなかったのはまったくもって当然なことだ。何故か第3ソナタだけ録音があるが、どこかバッハのようでもある。

(補遺です、16年1月17日~)

アルバン・ベルク 歌劇「ヴォツェック」

ピエール・ブーレーズ / パリ・オペラ座管弦楽団&合唱団

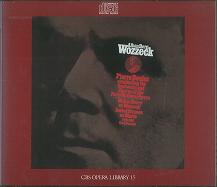

僕の真のベルク初体験は94年、アムステルダムで聴いたオランダ国立オペラによる歌劇「ヴォツェック」だった。陰惨な内容の物語と音楽のインパクトは強烈で記憶に焼きついた。そして右のブーレーズ盤だ。クレンペラーの魔笛でパパゲーノを演じた美声のワルター・ベリーのタイトルロールがブーレーズらしい。歌手の音程のコントロール、冷徹なオケ演奏で血の匂いはうすく彼の青ひげ公やペレアスと似た印象を残すが、リングを振っても変わらぬ一流の個性と思う。パリ・オペラ座管弦楽団&合唱団を振ったブーレーズの音が聴けるのは実に貴重で魅力が尽きない。そんなに上手いオケという記憶がないが彼の手にかかるとこんなに精妙な音が出てしまう!指揮者の耳の良さがいかに実効があるものかわかる。66年パリでこれとメシアンの「われ死者の復活を待ち望む」「天の都市の色彩」がCBS録音のスタートで第3弾がドビッシー「海」だった。僕にとっては記念碑的録音だ。

僕の真のベルク初体験は94年、アムステルダムで聴いたオランダ国立オペラによる歌劇「ヴォツェック」だった。陰惨な内容の物語と音楽のインパクトは強烈で記憶に焼きついた。そして右のブーレーズ盤だ。クレンペラーの魔笛でパパゲーノを演じた美声のワルター・ベリーのタイトルロールがブーレーズらしい。歌手の音程のコントロール、冷徹なオケ演奏で血の匂いはうすく彼の青ひげ公やペレアスと似た印象を残すが、リングを振っても変わらぬ一流の個性と思う。パリ・オペラ座管弦楽団&合唱団を振ったブーレーズの音が聴けるのは実に貴重で魅力が尽きない。そんなに上手いオケという記憶がないが彼の手にかかるとこんなに精妙な音が出てしまう!指揮者の耳の良さがいかに実効があるものかわかる。66年パリでこれとメシアンの「われ死者の復活を待ち望む」「天の都市の色彩」がCBS録音のスタートで第3弾がドビッシー「海」だった。僕にとっては記念碑的録音だ。

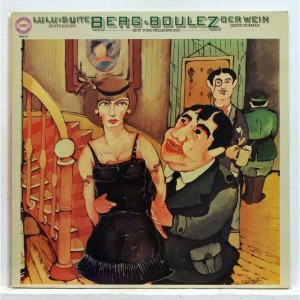

アルバン・ベルク 「ルル組曲」/ 歌曲集「ワイン」

ジュディス・ブレーゲン(Sp:ルル)、ジェシー・ノーマン(Sp:ワイン)ピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

これはブーレーズがNYPOを振った一連のディスクのうちでも火の鳥、ペトルーシュカ、ダフニス、マンダリン、ラヴェル集に並ぶ名盤である。それらと同様、新盤(VPO)より良い。濡れたように光彩を放つオケ、完璧なピッチ、鋭利なダイナミズム、精密微細にクリアに音響をとらえた録音!細身のプレーゲンの声も見事なピッチの楽器として計算されており(それだけに悲鳴が衝撃的だ)素晴らしいとしか言いようがない。一転、ワインでのノーマンの全てを包み込む馥郁たる声はどうだ。音色に対するブーレーズの作曲コンセプトすらうかがわせる恐るべき先鋭なセンスであり、極限までマイクロスコーピックな時間支配にこちらの精神も金縛りになる。

これはブーレーズがNYPOを振った一連のディスクのうちでも火の鳥、ペトルーシュカ、ダフニス、マンダリン、ラヴェル集に並ぶ名盤である。それらと同様、新盤(VPO)より良い。濡れたように光彩を放つオケ、完璧なピッチ、鋭利なダイナミズム、精密微細にクリアに音響をとらえた録音!細身のプレーゲンの声も見事なピッチの楽器として計算されており(それだけに悲鳴が衝撃的だ)素晴らしいとしか言いようがない。一転、ワインでのノーマンの全てを包み込む馥郁たる声はどうだ。音色に対するブーレーズの作曲コンセプトすらうかがわせる恐るべき先鋭なセンスであり、極限までマイクロスコーピックな時間支配にこちらの精神も金縛りになる。

アントン・ウェーベルン 作品番号付き作品全集(Op1~31)

ピエール・ブーレーズ / ロンドン交響楽団他

これも僕の愛聴盤だ。ブーレーズはそのシェーンベルク論のなかで「演奏は様式の理解が足りないのではなく、技術不足によって破壊される」と述べているがそれはウェーベルンにおいてさらに言えるだろう。作品18、ハリーナ・ルコムシュカ(ソプラノ)のギター、クラリネットとの「合奏」は驚異的であり、完璧なピッチが音楽の基本であることが無調音楽でも根本原理であることを明確に示す。作品15のフルート、クラリネット、トランペット、ハープ、ヴィオラとソプラノの音の綾は究極の美しさだ。これはJ.S.バッハやベートーベンの美といささかも変わらず、そう聞こえない演奏は技術不足によって破壊されているのである。

これも僕の愛聴盤だ。ブーレーズはそのシェーンベルク論のなかで「演奏は様式の理解が足りないのではなく、技術不足によって破壊される」と述べているがそれはウェーベルンにおいてさらに言えるだろう。作品18、ハリーナ・ルコムシュカ(ソプラノ)のギター、クラリネットとの「合奏」は驚異的であり、完璧なピッチが音楽の基本であることが無調音楽でも根本原理であることを明確に示す。作品15のフルート、クラリネット、トランペット、ハープ、ヴィオラとソプラノの音の綾は究極の美しさだ。これはJ.S.バッハやベートーベンの美といささかも変わらず、そう聞こえない演奏は技術不足によって破壊されているのである。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。