読響 定期演奏会(カンブルランを聴く)

2024 APR 12 17:17:22 pm by 東 賢太郎

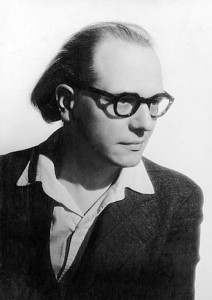

指揮=シルヴァン・カンブルラン

ヴァイオリン=金川真弓

マルティヌー:リディツェへの追悼 H. 296

バルトーク : ヴァイオリン協奏曲第2番 BB 117

メシアン:キリストの昇天

今季は読響定期(だけ)に行くことにしたが、新しい座席の音響が素晴らしいのが吉報だ(サントリーホールは席を選ぶ。途中で帰ろうかというひどい席もある)。プログラムも良い。カンブルランは僕がフランクフルトにいたころ歌劇場の音楽監督でワーグナーなどを聴いた。読響でもメシアンの「アッシジ」は歴史的演奏。彼以上にメシアンをふれる人は今はいないのではないか。「キリストの昇天」は日本では滅多に機会がなく意外にバルトークVn協もそうはない。金川真弓は中音域に厚みがあって怜悧になりすぎず、こういうバルトークもいい(楽器も良いものだろう)。良い意味でのエッジのなさはファイン・アーツのカルテットを思い出した。インパクトを受けたのはマルティヌーだ。こんないい曲だったのか。シベリウスを思いながら聴いた。

イマジンの西村さんとご一緒し音楽談義を楽しんだ。演奏者の方と話すのはinspiringだ。デレク・ハンのモーツァルト。伴奏のフィルハーモニア管がいかなるものか、クレンペラーのオケをあれだけ鳴らしているのがどれだけのことか。練習中のシューベルト即興曲D.899の1、3番、これがいかに偉大な音楽か語りだして尽きず、この人はひょっとしてモーツァルトより天才じゃないかと意見が一致。60になってだんだん大ホールでやる音楽よりinward、intimateなものが好きになっており、シューベルトこそまさにそれ。音符一つひとつ訴えかけてくる濃密な感情はとてもpersonalなもので彼と会話している気持になり、ああなるほど、そうだ、そうだよなあとぴったり自分の感情にはまる。それを感じながら弾く。西村氏ご指摘の通りこれはロザムンデのエコーだ。そういうところにも生々しくシューベルトの息吹を感じる。記憶力が落ちてるのか3番はなかなか暗譜できず譜面がないといけない。これじゃまだだめだ。教えてもらった「水の上の霊の歌」、豊饒な和声の海だ。いただいたCD、アレクセイ・リュビモフによるショパンのエラール・アップライトを弾いたバッハ、モーツァルト、ベートーベンと自作。面白かった。バッハのインヴェンションが彼にはこう響いていたのかと目から鱗だ。outwardなショパン演奏は趣味でなくまったく聞く気にならないが、彼自身は逆の人だったと思わせるものがここにある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(1)

2024 FEB 11 11:11:38 am by 東 賢太郎

長いことご病気ときいていたが、とうとうこのタイトルを書かされる日がきてしまった。急な出張で京都に一泊し、2月9日に静岡に寄った。悲しいニュースを知ったのは帰りの新幹線が新横浜に着くころだ。2月6日というから東京は雪だった。ご自宅は成城らしいから同じ国分寺崖線のうえで我が家から遠くない。そういえば小澤さんも成城学園の先輩であり、田村正和さんはバスケットボール部だが彼はラグビー部だった。学校のあの景色が好きな人が多い。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

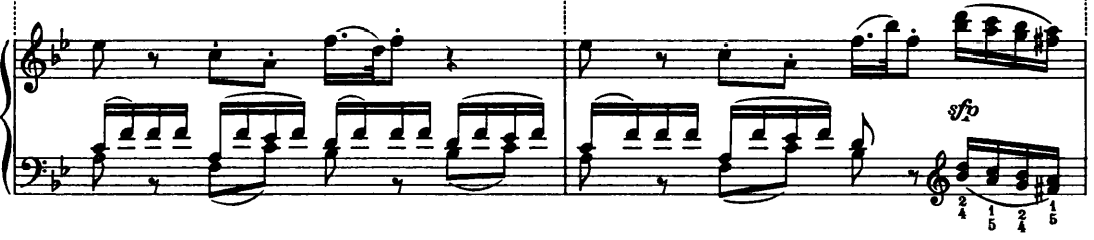

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

ルトスワフスキの「管弦楽のための協奏曲」(CSO)は見事な一例である。生まれてまだ16年の同曲のスコアから多彩な生命力と色彩をえぐりだす。それに米国最高峰のオーケストラが敏捷に雄弁に反応する。これを読譜力などという干からびた言葉で形容して何の意味があろう?

小澤征爾はバーンスタイン、ブーレーズが録音しなかったトゥーランガリラ交響曲を1967年に録音した。これの重みは増している。この曲、いまや春の祭典なみにポップスとなったが当時は現代音楽であり、その過程を僕はつぶさに見てきている。こういうことで、自分が「あの時代の生き証人」として未来の人に見られると感じるのは、プロコフィエフの権威であるプリンストン大学の学者さんに我がブログが引用されたからだ。書いておくのは意味があろう。トロント響はCSOよりアンサンブルが落ちるが小澤の若さ炸裂の前には些末な事実になってしまっているという意味でもこれは出色の演奏であると評しておく。今もってそれだけ規格外の指揮ということであり、立ち合ったメシアンがそれを気に入ったから32歳の日本人に北米初録音が託された。これが歴史だ。

かように小澤征爾の指揮は一言で形容するならinspiringである。なんたってメシアンまでinspireしたのである。この英単語は一週間前の2月3日に書いた前々稿(「若者に教えたいこと」を設けた理由) にまったくの偶然で書いているが、僕自身にとって人生のキーワードみたいに大事な言葉だ。いま、こうして若者・小澤征爾を聞き返し、またまた大いにinspireされ、改めて彼を好きになっている。

ベルリン・フィルハーモニーでのオルフ「カルミナ・ブラーナ」のビデオはだいぶ後年(1989年12月31日)だが、54歳でも若者だ。速めのテンポにBPOの奏者たちが乗せられ自発的に反応しており、全盛期のキャスリーン・バトルも気持ちよさそうに歌って楽員たちが聞き惚れている。それが理想の指揮でなくて何だろう。この曲の最高の演奏のひとつである。

軽めの急速部のテンポが速い。これは思慮のない効果狙いの無用な速さではなく音楽の生理的欲求と奏者の肉体的限界とのせめぎあいでぎりぎりのところに成り立つ究極のテンポであって、それを小澤は計算というよりも蓋し本能的に成し遂げている。奏者たちはその快感に引き込まれて火がつき、己の肉体の限界をも越えようかというパフォーマンスを発揮している。即ち、この演奏者あってこそのまさに一期一会であって聴衆には途轍もなくスリリングだ。

そうしたことまでが斎藤秀雄に習った指揮技術なのかどうかは素人に知る由もないが、とにかく技術なくしてコンクールで優勝するはずはない。ただ、僕が感じ入るのは、英語もできずスクーターで単身ブザンソンに乗りこんで、それでいきなり優勝した人だという事実だ。もぎとったその結果の方である。それこそが何物にも代えがたい彼の才能を雄弁に語っている。そもそも、成否はともあれ今も昔もそんなことをしようと企てる日本人が何人いるかということだ。それだけでもレアな人なのだ。技術は大勢に教えられる。しかし、inspiringであることは持って生まれた資質であって教えようがない。だから小澤征爾は他に出ようがない。そういうことだと僕は強く感じる。だから彼は指揮者に向いていて、だからそれになったのだろうし、大成もした。それが宿っている彼の音楽が聴く者の心を揺さぶるのはもっともなことなのだ。

(続く)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

メシアン「アーメンの幻影」(1943)

2022 FEB 4 18:18:39 pm by 東 賢太郎

メシアンが好きなのはタイのお寺と同じで理由はない。トゥーランガリラ交響曲の稿に書いたがワット・プラケーオ、ワット・ポー、アユタヤ遺跡に衝撃を受け麻薬のようにとりつかれてしまったからいけない。とにかく強烈な陽の光とお香の匂いが結びついてしまいどうしようもない。この魔力はローマの遺跡に匹敵しており、なにやら遺伝子レベルの親和性とすら想像してしまう。

バンコックは10回ぐらいは行ったろう。近辺に良いゴルフ場がたくさんあり、夏はとても暑いが初のハーフ36が出て何かと思い出深い地でもある。行けるものならいつでも行きたい。

メシアンとタイは関係ないが、日本は好きだったようだ。軽井沢でホトトギスをなど日本の鳥の声を採譜しているし「7つの俳諧」を作曲もしている。トゥーランガリラはサンスクリットで何物かインスピレーションはありそうだから広く東洋的なものと考えれば無縁ではないかもしれない。ピエール・ブーレーズは弟子だがトゥーランガリラ交響曲は嫌いだったようで、彼と東洋は縁がなさそうだ。ブーレーズがメシアンの楽曲分析の授業について語っている。題材は「マ・メール・ロワ」と「ペトルーシュカ」だったようだ。

もう一人の弟子ヤニス・クセナキスは「君は数学を知っている。なぜそれを作曲に応用しないのか」といわれ啓示を受けた。メシアンはブラウン運動からヒントを得た「非合理時価を互い違いにかける」というアイデアを使うなど、数学、カソリック神秘主義、色彩、鳥類、東洋、エロスという脈絡のない混合に開かれた感性の人で、まさにオンリーワンだ。非常に魅かれるものがある。

「アーメンの幻影」は1943年にフランス軍占領下のパリで書かれた。その環境でこういう音楽が出てくる。捕虜の身で書いた「世の終わりのための四重奏曲」もそうだが、ショスタコーヴィチのように暗い怒りの陰画にはならない。初演は第1ピアノをイヴォンヌ・ロリオ、第2をメシアンで5月10日にシャルパンティエ画廊で行われた。

以下の7曲から成る。

1.創造のアーメン

2.星たちと環を持った惑星のアーメン

3.イエスの苦悶のアーメン

4.欲望のアーメン

5.天使たち、聖者たちと鳥たちの歌のアーメン

6.審判のアーメン

7.成就のアーメン

驚くべき色彩に満ちた音の饗宴であり1949年作曲のトゥーランガリラ交響曲のピアノ版というイメージだ。第3曲の密集和音は同曲の第6楽章を想起させ、第4曲をメシアンは「肉体的方法で表現される」(淫らな)アーメンと言ったように、宗教的なしかつめらしさとは無縁の境地に遊べばウエザー・リポートのジャズ・フュージョンの魔界とかわらない。

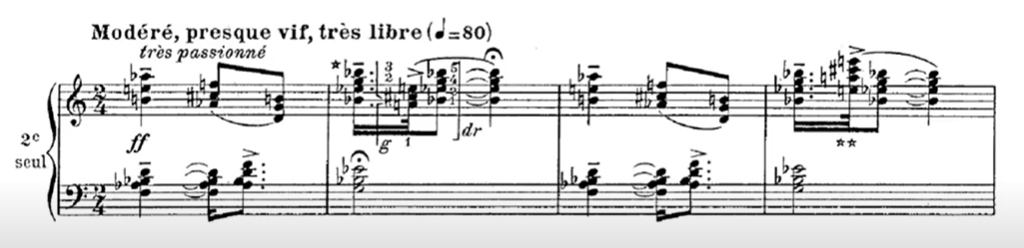

第4曲のこの主題は何かに似ていると長らくひっかかっていた。

いくら考えても浮かばなかったが、先日の朝、家内が紅茶をもって起しに来てくれ、アールグレーの香りを嗅いだら突然ぱっと閃いた。これだった。

モーツァルトのピアノソナタ第12番 ヘ長調 K. 332 第2楽章の副主題である。彼はパリ音楽院で「モーツァルトの22のピアノ協奏曲」と題したアナリーゼの講義を行ったようにモーツァルトを深く研究しており、偶然ではないと考える。

初演した二人のオーセンティックな演奏が聴ける。

高橋 悠治、ピーター・ゼルキン盤は独特の緊張感と熱がある一期一会の演奏が素晴らしい。side2の始めの曲が上記譜面の「4.欲望のアーメン」である。

本日67才

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

N響定期(メシアン/トゥランガリラ交響曲)

2019 JUN 20 0:00:05 am by 東 賢太郎

メシアン/トゥランガリラ交響曲

指揮:パーヴォ・ヤルヴィ

ピアノ:ロジェ・ムラロ

オンド・マルトノ:シンシア・ミラー

(サントリーホール)

この曲の僕のコンセプトはこうだ。ありがたい。1時間半座っていればワット・プラケーオにお参りした気分に浸れる。

これは極彩色の豪華一大絵巻であり、10楽章の巨大なエンタメだ。難しい御託とは無縁。パーヴォ・ヤルヴィの指揮、非常にプロフェッショナルにうまくまとめた。心から楽しませてもらった。シンシア・ミラーのオンド・マルトノ操作が良く見える席であり、昔は音響が苦手だったこの楽器、弾いてみたいなあと思ってしまったから人間は進化するものだ。いや、もっと現実的には第6楽章だ、これぞメシアンというこのピアノ弾いてみたい。ロジェ・ムラロは最高でありメシアンの音色を極めた絶品のピアノだった。あれほどこれを楽しそうに弾ける人はそうはいないだろう。読響とカンブルランのおかげでメシアン・イディオムが耳タコ状態になり、ほぼ覚えているトゥーランガリラも新しい喜びとともに聴いた。音楽の深さは絶大なものだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期・メシアン 歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」を聴く

2017 NOV 20 10:10:17 am by 東 賢太郎

帰りは冷えこんだ。いよいよ冬の到来を感じる日、午後2時に始まって終了は7時半、メシアン唯一のオペラはワーグナー並みの重量級だった。5時間半に休憩が35分ずつ2度あってそれは結構なことだが、集中していると空腹を覚える。ところが日曜のせいかサントリーホール周辺は店が休みであって軽食に温かいコーヒーというわけにいかない。コンビニのパンと缶コーヒーとなって現実に戻るのが残念だった。

2017年11月19日〈日〉 サントリーホール

指揮=シルヴァン・カンブルラン

天使=エメーケ・バラート(ソプラノ)

聖フランチェスコ=ヴァンサン・ル・テクシエ(バリトン)

重い皮膚病を患う人=ペーター・ブロンダー(テノール)

兄弟レオーネ=フィリップ・アディス(バリトン)

兄弟マッセオ=エド・ライオン(テノール)

兄弟エリア=ジャン=ノエル・ブリアン(テノール)

兄弟ベルナルド=妻屋秀和(バス)

兄弟シルヴェストロ=ジョン・ハオ(バス)

兄弟ルフィーノ=畠山茂(バス)

合唱=新国立劇場合唱団

びわ湖ホール声楽アンサンブル

(合唱指揮=冨平恭平)

メシアン:歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」(演奏会形式/全曲日本初演)

今年の読響定期はこれに惹かれて買ったようなものだ。初演は1983年11月28日にパリのオペラ座で小澤征爾がしたと知って驚いた。このオペラの総譜となると大型の電話帳数冊という感じだろう。

というのは当時ちょうど僕は米国にいて小澤さんはまだボストン交響楽団で定期を振っていた。FM放送でブラームスの交響曲などをカセットに録音してあるので間違いない。それだけでも多忙だろうにメシアンにご指名を受けて歴史的大役までこなしていたとなると、責任の重さもさることながら物理的な作業量に気が遠くなる。日本村で「ハヤシライス」をやっているのとはけた違いの才能で、実際にこの難曲を初めて耳にしてみてあらためて彼は国宝級の人物と再確認した。

しかし彼は日本では第3,7,8曲のバージョンでしか演奏しておらず、ハヤシライスにはならない音楽と判断されたのだと思われる。それを全曲日本初演してくれたカンブルランには感謝しかないし、読響定期のサブスクライバーもそれを熱狂的に讃えた歴史的なイベントとなった。世界でもそうお目にはかかれず一生聴けないかもしれないものを逃すわけにはいかないし、4時間半どっぷりとメシアンの色彩に浸れるのは快楽、耳のご馳走以外の何物でもなかった。

合唱こみで240人の大オーケストラは珍しい楽器、特殊奏法、ハミングで耳慣れぬ音響の嵐だ。コントラバスが駒の下を弾いたり(何という奏法だろう?)、客席左右上方に設置されたオンド・マルトノの低音がコントラファゴットと交奏するなどは実に斬新な音であり、徹頭徹尾、終始にわたって極彩色の管弦楽法であり、春の祭典を初めて聴いた時の楽しさを味わったのは人生2度目といえる。

あたかもワーグナーのように人物ごとにライトモティーフがあり、数多現れる鳥は鳴き声の描写がそれである。人と自然が対等に調和しているのはフランチェスコの信心だから平仄が合っている。メシアンの最後の大作であって彼の語法の集大成の様相を呈し、他の曲もそうであるが非対位法的で明確な旋律と和声で成り立つ。初めて聴いても人のモティーフと主要な鳥の声は個性があって自然に覚えられてしまうという音楽だ。

唯一の女性である天使の歌だけは際立って三和音的であり、ゆっくりのテンポで長く歌うミの音にオケがA⇒F7の和音で伴奏するのが耳にまつわりついて離れない。天使の別な箇所で何度も聞こえるラ・シ・レ#・ソ#の和音は「キリストの昇天(L’Ascension )」の第1曲の出だしの音そのままで、あの曲のシチュエーションが逆にこれによって明確になる。重い皮膚病患者への接吻の終結部では、男の病が治癒した奇跡の歓喜がまさにトゥーランガリラ交響曲そのものだ。実に面白い。

歌はみな素晴らしかったが、フランチェスコ役のバリトン、ヴァンサン・ル・テクシエは圧巻であった。合唱団も不思議な音程のハミングはビロードのように滑らかな質感で見事。また、特筆すべきはカンブルランで、快速の部分の指揮棒を見ているだけで酔えた。変拍子のリズムの振り分けが驚くほど俊敏かつ明晰。まるでフェンシングを見るような動作は運動能力としても超一流である。指揮のプロフェッショナルが何たるかという極致を見た。

それに応えた読響も、これまたトップレベルのプロであると認識だ。ゴルフでもそうだが、片手シングルよりうまいとはわかっていてもどこがどうということまでは素人には気づきにくい。こうして「コース」が難しいとそれが大差になるということが現実にあって、それを思い起こしていた。団員の皆さんの意気込みも半端でなく、大変な技術の集団ということを見せてもらった。これは一生忘れない希少な体験であり、歴史的な場面に立ち会った感動でいっぱいである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

メシアン 「世の終わりのための四重奏曲」

2017 FEB 17 0:00:23 am by 東 賢太郎

メシアンは常習性のある媚薬のようなもので、一度ハマるとぬけられません。彼は11才でパリ高等音楽院に入学し各科のプルミエプリ(首席)を総なめにした神童中の神童ですが、それは伝統作法下での評価です。ドビッシーもラヴェルも異端とされたり自らクラスを抜け出したり、旧来の流儀とは何らかの断絶があったのですがメシアンは徹底して彼の時代での優等生であった。優等生は秀才であって、だいたいがその評価にあぐらをかいて凡人で終わるのですが、彼はその殻を脱ぎ捨ててしまった。そこが凄いと思うのです。伝統作法下での作曲法の枠を打ち破って色彩、リズム、旋法、音価に新しい道を開いた、それは技法のための技法として理性でひねり出したというよりも感性に導かれた産物と感じられ、ドビッシーも彼の時代においてそうだったように、自分があるがまま自然に本能と直感に従って突き進んだ結果と感じられます。そうやって何か新しいことを「やっちまった」人を、後世は天才と呼ぶのだということならば、彼は稀代の秀才でもあった本当の天才だったのです。

メシアンは常習性のある媚薬のようなもので、一度ハマるとぬけられません。彼は11才でパリ高等音楽院に入学し各科のプルミエプリ(首席)を総なめにした神童中の神童ですが、それは伝統作法下での評価です。ドビッシーもラヴェルも異端とされたり自らクラスを抜け出したり、旧来の流儀とは何らかの断絶があったのですがメシアンは徹底して彼の時代での優等生であった。優等生は秀才であって、だいたいがその評価にあぐらをかいて凡人で終わるのですが、彼はその殻を脱ぎ捨ててしまった。そこが凄いと思うのです。伝統作法下での作曲法の枠を打ち破って色彩、リズム、旋法、音価に新しい道を開いた、それは技法のための技法として理性でひねり出したというよりも感性に導かれた産物と感じられ、ドビッシーも彼の時代においてそうだったように、自分があるがまま自然に本能と直感に従って突き進んだ結果と感じられます。そうやって何か新しいことを「やっちまった」人を、後世は天才と呼ぶのだということならば、彼は稀代の秀才でもあった本当の天才だったのです。

「世の終わりのための四重奏曲」のピアノパートには伝統的な室内楽書法としてあたかもオーケストラのように他の楽器と主題によって対位法的に絡んで有機的に展開する部分はほとんどなく、対等の独奏楽器として、または単なる伴奏として和声付けの要素が目立ちます。それはこの曲だけでなくメシアンの音楽の匂い、クオリアそのものでもある際立った個性なのですが、ここにおいては付けている和声の魅惑が群を抜いています。この世のものと思われぬ神秘的な、尋常でない美しさであります。

常習性のある媚薬と書きましたが、その根源は和声にあるのです。これはどんなに強調してもしきれない重要かつシンプルな事実と思います。色彩、リズム、旋法、音価と理論体系にして彼は弟子に教えたがそれは神を見た教祖が一般人に説き理解させるための普遍化した経典であって、彼の頭脳の中では鳥の声もおそらく対位法でなく和声要素として響いており(この曲の第1曲はその驚くべき実例である)、ある一瞬の縦に切った音塊ではなく、横に急速に流れる音群全体が和声要素となる。それを彼は色彩という言葉で呼んでいると僕は解釈しています。彼は和声音楽の大家なのです。

とすると、彼の時代に、つまり同時代のライバルがドデカフォニーのセリーの技法を探求する時流の中で書いていた時代にそれで大家を成したというのは音楽史の流れの中で特別なことではないでしょうか。ストラヴィンスキーの三大バレエはれっきとした和声音楽ですが、しかも新奇であったから事件となり天才と騒がれた。それと同じことを30年も後にやってしまった、これは作曲をされている方だれしも特異な現象と認められるのではないでしょうか。ちなみに弟子のブーレーズもクセナキスも、はっきり和声を認識させる作法は踏襲できませんでした。

この四重奏曲は1940年に第二次世界大戦でドイツ軍の捕虜となり、ゲルリッツ収容所で書かれたいわく付きの曲です。ヴァイオリン、クラリネット、チェロ、ピアノの編成で数千人の捕虜を前に収容所で初演。メシアンのこの時のことを「私の作品がこれほどの集中と理解をもって聴かれたことはなかった」と語っていますが、そういう状況下で書いた方も書いた方、聴いた方も聴いた方であり、特異な環境で産み落とされた奇跡の産物と思います。

天地創造の6日間、安息の7日目、そして不変の平穏な8日目という8曲から成ります。天国へいざなうような神秘的、蠱惑的な音楽で、僕には深いこころの静寂と安定を与えてくれる不思議な精神作用を持った音楽であります。楽章にはキリスト教の神秘主義的な名称が与えられていますがこだわる必要はなく、モダンジャズが好きな方は違和感なく聞けるのではないでしょうか。メシアンの代表作の一つであり、クラシックのレパートリーとしてマスト・アイテムといってよい名曲中の名曲です。

第1曲「水晶の典礼」の鳥の歌とピアノの和音からいきなり異界に引きこまれます。メシアンの鳥はベートーベンやマーラーのそれとはちがい協和音にデフォルメされず実音記譜に近いものを高度に抽象化しています。楽音としてではなく無意識に(意識を切って)聴けばいいのです。何度聴いても鳥と和音の調和は天才的としか言いようなし。

第2曲「世の終わりを告げる天使のためのヴォカリーズ」ヴァイオリン、チェロの不思議なユニゾンは弦チェレの第3楽章を連想させます。やはり伴奏のピアノ和音が凄い。これぞメシアン。

第3曲「鳥たちの深淵」。クラリネットのソロです。速度記号レントで深々と歌い、やがて鳥の声に。静けさと緊張の支配する世界。僕はここに尺八の音像を聴きます。

第4曲「間奏曲」。ピアノが休み。この曲に現れる三和音的進行は別の色彩を放射します。クラリネットの鳥はクロウタドリでポール・マッカートニーのBlackbirdはこれのこと。

第5曲「イエスの永遠性への賛歌」で、チェロのモノローグがピアノの和音に乗って何かを歌いますがこの異様な美しさは一度聴いたら忘れ難い。チェロの独奏曲として最高のもののひとつ。

第6曲「7つのトランペットのための狂乱の踊り 」、トランペットは色彩を暗示する記号として。この曲はメシアンの旋法の特色が出ますが旋法そのものに匂いを感じ、もしオーケストラであったならどういう音彩がついたか想像してしまう。ずっとユニゾンですが楽器の組み合わせで色を変化させる、見事な変容の技法です。

第7曲「世の終わりを告げる天使のための虹の混乱」は再度チェロとピアノの二重奏で不思議な色気の和声が展開します。中間部で激しい曲想となりチェロのグリッサンドが異界を描く、そして今度はクラリネットが加わってまた静やかな虹色の不思議ちゃん世界に。これぞメシアンの媚薬です。そしてやってくる鳥と混乱。

第8曲「イエスの不滅性への賛歌」。ヴァイオリンとピアノによる天国への賛歌です。何と素晴らしい和声!これが天空に消え入る感動は巨大であります。マーラーの9番が好きな方はこれも共感されるのでは。この曲、Quatuor pour la Fin du Tempsでありend of time、つまり時の終わりです。収容所で終わる時とは何だったのか。「世」ではないだろう、「戦争」かもしれない、「今」かもしれない。慣習に従って標題は世としましたが・・・。

これを真に知り、学んだのはタッシ(TASHI)の演奏によってです。Piano : P.Serkin、Violin : I.Kavafian、Cello : F.Shelly、Clarinet : R.Stoltzmanという名手たちが1973年に、この曲を演奏するために結成したグループでこのLPは僕の大学時代に出てきた衝撃の1枚でした。TASHIはチベット語で吉兆の意味。end of timeの次に来るものを示唆している洒落たネーミングでしたね。

(ご参考)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

メシアン「8つの前奏曲」と「おお、聖なる饗宴よ」

2017 FEB 2 11:11:07 am by 東 賢太郎

僕がメシアンに興味を持ったのは音と色彩の共感覚への関心からです。以前にブラームスのクラリネット・クインテットの稿で書いたものですが、

「僕の色覚が他の人と共有されていないのであくまで自分が知っている色としての話になるが、レ(D)の音(これをブラームスのヴァイオリン協奏曲の出だしの音と覚えている)はオレンジ色、 ミ♭(E♭)の音(これをシューマンのラインの始めの音と覚えている)は青緑色のような気がする。こういうのを共感覚と呼ぶらしいが、12音のうちこの2音しかないからそういうものではないだろう。ただニ長調、変ホ長調にはその色がついて見える。 ニ長調の並行調であるロ短調を主調とするこの五重奏曲はクラリネットの質感(クオリア、これも赤色系の暖色だ)によってオレンジ色が増幅されて感じる。それがこの曲特有の粘着質のコード・プログレッションのクオリアを増幅して、こちらの気分と体調によっては誠に強い効果を及ぼしてくる。第2楽章はところどころで鳥肌が立っては消え、平静な鑑賞ということがかなわないことがある」

ということがあって、僕はこの五重奏を名曲と思いながらどこか敬遠してしまっているのです。「コード・プログレッションのクオリア」というのは非常に強い心理作用があって、正月に整理していた書庫から大昔に自分で作曲した楽譜が出てきて、書いたことも完全に忘れていたのを弾いてみると「強い作用」がある。そういう、ある意味客観的に、まったく恥ずかしい話なのですが和声の化学変化の発見メモとして自画自賛の心理になっています。

メシアンが子供のころクリスマスにもらったドビッシーの「ペレアスとメリザンド」のスコアをボロボロになるまで読み込んだのは有名ですが、このスコアは僕も尋常ならざる何ものかを感じており、このビデオでメシアンはオペラ冒頭主題を二カ所弾いて最初を「灰色がかった紫」、二つ目は「青みがかったオレンジ」といっています。貴重な証言です。

青緑色の変ホ長調の曲を僕は異常に好きであり、モーツァルトが39番をニ長調で書いていたらどうだったろうと思いますが、恐らくそういう理由で半音低い古楽器のオレンジの39番は忌避しているわけで、同じ評価はしなかったかなと思います。ブリュッヘンは同曲の尊敬できる解釈者でしたが、それが理由で実演をあんまり集中して聞けなかったのが残念でした。

「トゥーランガリラ」、「彼方の閃光」になぜ妖しい魅力を感じるかというと色彩の嵐を感じるからです。前者の生々しいライブをロンドンで聴いて「脳に電極をさしこまれて色を見る感じ」とつぶやき、先輩が「おい、こわいな」と漏らしたのを覚えています。そうとしか表現できない感覚があって、そういう音楽はメシアン以外にいまだに出会っていないのです。

彼の発想の根源にドビッシーがあるのが興味深い。プレリュードⅠ・Ⅱ巻は万華鏡のような色彩の嵐ですが、その脈絡でメシアンを聴く、つまり三和音の耳を断ち切って空虚な頭で色だけを追うとだんだん違う世界が見えてきます。少々の慣れはいるのですが、とにかく聴き込めばいい。ここへ至ると豊穣な果実が得られるのは驚くばかりです。

ブーレーズはメシアンの弟子でその色彩を受け継ぎますがルネ・レイボヴィッツが指揮したシェーンベルクの木管五重奏曲作品26を聴いて衝撃をうけセリーに入っていきます。両者が合体してル・マルトー・サン・メートルができた。アフリカ、ガムラン、日本のスパイスが混入するのもドビッシー、メシアンの末裔ゆえですが高等数学をやった感性で独自の異界の色彩へと進みます。

末裔が出たのは彼らの色彩を技法化するメソドロジーに普遍性があったからです。それをお示しするのが以下の若書きの2作品であります。

メシアンがプレリュードのスコアからくみ取った色彩、彼が受け取った「強い作用」の痕跡はまずこの20才の作である「ピアノのための8つの前奏曲」に残っています。第1曲にはペレアスが聞こえるのが興味深い。

もうひとつ、ドビッシー夜想曲に「楽器」として女声が使用されるように声のクオリアは両者の和声表現に好適に思えますが、代表作にそれほどは使われなかったのも面白い点です。ドビッシーの歌曲とペレアスは音韻(フランス語)と一体化した独自のものですが彼自身それ以上は踏み込まずシェーンベルグがピエロで画期的な新領域を開きました。

メシアンがペレアスの詩的コンテクスト、音韻にどこまで反応したかはフランス語がわからない僕には不明ですが、オルガンを楽器とした点で違う道を行った彼には声はピアノ、打楽器と同様に単色の楽器であり、神性の領域ではむしろ不要だったと推察しております。

29才の作である「おお、聖なる饗宴よ」(1937)はドビッシー「シャルル・ドルレアンの3つの歌」の豊饒な和声の世界がエコーしてきこえます。メシアンの和声感覚の個性が声だときわだって感知できるのは非常に興味深く思います。

この2作はパリで進化した「色彩の系譜」の原点に当たるものとして注目しております。ここからセリー、偶然性等の技法の進化に囚われず色彩を極める作法が出なかったのは不思議なことです。それだけメシアンの天才が抜きんでていたということでしょうが、キリスト教の神の法則の支配に必ずしも服さない日本人、たとえば武満がそれに近かったでしょうが、その系譜が栄える可能性を十分感じます。まだ美しい音楽がそれで書けそうな気がするからです。

(ご参考)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

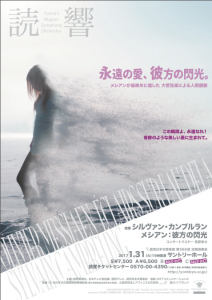

メシアン「彼方の閃光」を聴く(カンブルラン/ 読響)

2017 FEB 1 1:01:07 am by 東 賢太郎

メシアンに凝ったのは大学3年、上野の文化会館音楽資料室で近現代のLPを片っ端からあさったときだ。春の祭典の完全記憶からクラシックに本格参入し、しばしモーツァルトより近現代がずっと優先の時期がつづき、ストラヴィンスキー、バルトークに始まってベルグ、シェーンベルク、ウエーベルンを経ていよいよメシアンに行き着き、資料室でトゥーランガリラと世の終わりのための四重奏曲の妖しい魅力にはまってしまった。下宿のこたつで彼のオルガン曲をヘッドホンで聞きながら寝ると眠りが深いという妙な事態に至ったりもした。僕のクラシック歴はちょっと変である。

メシアンに凝ったのは大学3年、上野の文化会館音楽資料室で近現代のLPを片っ端からあさったときだ。春の祭典の完全記憶からクラシックに本格参入し、しばしモーツァルトより近現代がずっと優先の時期がつづき、ストラヴィンスキー、バルトークに始まってベルグ、シェーンベルク、ウエーベルンを経ていよいよメシアンに行き着き、資料室でトゥーランガリラと世の終わりのための四重奏曲の妖しい魅力にはまってしまった。下宿のこたつで彼のオルガン曲をヘッドホンで聞きながら寝ると眠りが深いという妙な事態に至ったりもした。僕のクラシック歴はちょっと変である。

後年、真夏にまばゆい純金色の妖艶で極彩色の輝きを放つバンコックの寺院に行くと何の前ぶれもなく「アーメンの幻影」が頭にシャワーのように降って来て、これは何だと仰天した破壊的な記憶がある。2010年にパリに行ったとき、ふとその衝撃がやけに懐かしくなって、メシアンがオルガニストだったひと気のないサントリニテ教会の暗い空間にしのびこんで1時間ほど一人で黙とうした。あの空間の、真夏なのにひんやりと冷たい空気の震えに肌で覚えたソノリティ、あれがメシアンの質感、クオリアなんだと確信した。

メシアンの音のクオリアの要素はオルガンと鳥と打楽器である。管弦楽はそれを模しているしピアノ曲であってもその絶妙な配合で成っているといって過言でない。メシアンを聴くとはその色彩を肌で感じながら頭はからっぽで瞑想するということだ。11楽章の「彼方の閃光 」のオーケストレーションも、トゥーランガリラより線へのフォーカスは減じているが、同様に3つの配合で比率が違うだけだ。彼方の閃光は金管合奏の「キリストの昇天」の和声で始まり鳥およびオルガンの祈りにより比重を置く。

隣の人がずっとおやすみで時折いびきが響いたが、実に不思議なもので、この音楽はそれをも自然に飲み込んで流れるのだ。エメラルド寺院で横臥の姿勢で仏像に祈る人々の姿が幻視でうかび、サントリニテの空間にこつーんと響き渡る靴音を思い出す。思考を無にしてあの世に解き放つような、異界の接点のような、初演までに彼岸に旅立ったメシアンがおそらく最期に見ていた世界ではないか。

終曲「キリスト、天国の栄光」で弦が玄妙な和音を延々と奏で続ける。天国への川の流れであり太陽の淡い光彩のゆらぎでもあり、時間の流れがおそい。あたかも旋律がきこえるかのように流れるが、和声の脈絡は希薄であって意識はよりどころを失って虚空をさまよう。弦楽合奏が pp に消え入る最後まで密かにシャラシャラと鳴る金属打楽器が「世の終わり・・」の高音部にちりばめられたピアノのようだ。ああやばい、またバンコック行きたくなった。

カンブルランのこれが聴きたいがために読響の定期を買った。はたして、よかった。オーケストラも好演、貴重な機会に深謝である。

(ご参考)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ 交響曲第2番ニ短調作品40

2016 MAY 4 18:18:05 pm by 東 賢太郎

米国の鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの墓碑銘に「Here lies one who knew how to get around him men who were cleverer than himself.(自分より賢き者を近づける術知りたる者、ここに眠る。)」とあるそうだ。以前ここにバレエ・リュス(ロシアバレエ団)のセルゲイ・ディアギレフについて書いた( ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」)が、実業家としては彼は天賦の才ある成功者だったが、当初志した音楽家としてはカーネギーの言葉があてはまるのではないか。

ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。

ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。

「逆タマ」の財力で彼は巨匠指揮者アルトゥール・二キシュの博打の負けを払ってやって指揮を教わり、なんとベルリン・フィルを雇って(!)演奏会を指揮し(ラフマニノフの第2協奏曲のソリストは作曲者だった)、祖国へ帰って出版社を創ってオーナーとなりラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーの版権を得て楽譜を売った。

ロシア革命後は新政府を嫌って1920年に亡命し、パリで自身が主催する演奏会「コンセール・クーセヴィツキー」を立ち上げる。これは1929年まで続いたが、その間に初演されたれた曲がストラヴィンスキーの「管楽器のための交響曲」(1921)、ムソルグスキー「展覧会の絵」のラヴェル編曲版(1922)、オネゲル「パシフィック231」(1924)、プロコフィエフ交響曲第2番(1925)、コープランド「ピアノ協奏曲」(1927)であった。

クーセヴィツキーは1924年にボストン交響楽団(BSO)常任指揮者となる(パリには夏だけ行った)。バルトーク「管弦楽のための協奏曲」、ブリテン「ピーター・グライムズ」、コープランド交響曲第3番、メシアン「トゥーランガリラ交響曲」はクーセヴィツキー財団が委嘱して書かせ、BSOの50周年記念として委嘱したのはストラヴィンスキー詩編交響曲、オネゲル交響曲第1番、プロコフィエフ交響曲第4番、ルーセル交響曲第3番、ハンソン交響曲第2番だ。クーセヴィツキーはこれだけの名曲の「父親」である。

自分より賢き者を近づける術はカネだったのか?そうかもしれない。BSOの前任者ピエール・モントゥーも弟子のレナード・バーンスタインも、名曲の世界初演をしたり自分で名曲を書いたりはしたが他人に書かせることはなかったからだ。しかし、彼が財力にあかせて「管弦楽のための協奏曲」や「トゥーランガリラ交響曲」を書かせたといって批判する人はいない。

もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。

もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。

芸術はパトロンが必要だが、モチベーションも命だ。天から音符が降ってきて・・・などという神話はうそだ。それで曲を書いたと吐露した作曲家などいない。バッハもヘンデルもハイドンもモーツァルトもベートーベンも、みな現世的で人間くさい「何か」のために曲を書いたのだ。お勤め、命令、売名、就職活動、生活費、女などだ、そしてそこに何らかの形而上学的、精神的付加価値があったとするなら、ことさらにお追従の必要性が高い場合においては曲がさらに輝きを増したというぐらいのことはいえそうだ。

クーセヴィツキーはカネがあったが、その使い方がうまかった。BSOの50周年なる口実で名誉という18,19世紀にはなかったエサも撒くなど、作曲家のモチベーターとして天賦の営業センスがあったといえる。そういう天才は99%のケースではカネを作ることに浪費されるが、冒頭のカーネギーは寄付をしたりカーネギー・ホールを造るなど使うことにも意を尽くした1%側の人だった。そしてクーセヴィツキーは嫁と一緒にカネも得て、それを使うだけに天才を使った稀有の人になった。

しかしその彼にとっても、刺激してやるモチベーションが「リベンジ精神」というのは稀有のケースだったのではあるまいか。プロコフィエフは速筆でピアノの達人でもあり、ピアノなしでも頭の中で交響曲が書けたという点でモーツァルトを思わせる。どちらも後世に明確な後継者が残らない、技法に依存度の高くないような個性で音楽をさらさらと書いた。しかしこの第2交響曲は力瘤が入っている。異国の地で勝負に燃えた33才。モーツァルトがフィガロにこめた力瘤のようなオーラを僕は感じる。

攻撃的な響きに満ちた2番の初演はパリの聴衆の冷たい反応しか引き起こさなかった。暴動すらなく、専門家の評判も悪く、ほめたのはプーランクだけだった。ここがディアギレフとクーセヴィツキーのモノの差だったかもしれないが、曲がそこまで不出来ということはない。力瘤の仮面の下で非常に独創的な和声、リズム、対位法が予想外の展開をくり広げる。これが当たらなかったから、あの第3交響曲という2番の美質をさらに研ぎ澄ました名曲が生まれた。しかしその萌芽のほうだって、春の木々の新芽のように強い生命力があり、不可思議な響きの宝庫だ。

プロコフィエフはロシア革命のときに27才だった。アメリカに逃げようと思った。モスクワからシベリア鉄道で大陸を横断し、海を渡って敦賀港に上陸した。日本に来た最初の大作曲家はプロコフィエフだ。サンフランシスコへ渡航する船を待つ約2か月の間、日本各地を見物して着想した楽想が交響曲の2,3番、ピアノ協奏曲の3番に使われたとされる。2番は第2楽章の静かな主題がそれだ。クラリネットと弦のゆったりした波にのってオーボエが切々と歌う。シベリウスの6番の寂寞とした世界を思い浮かべるが、これが6回変奏されて不協和音を叩きつけ、最後に回帰するのが実に美しい。

僕は3番の次に2番をよく聴く。秀才がワルになろうと暴走族のまねごとをしたみたいな部分がかえっていい答案だなあ秀才だなあと感嘆させてしまうあたりが面白い。第1楽章は全編がほぼそれだが、これでも喰らえとわざとぶつけた感じのする2度、9度の陰でぞくぞくするコード進行が耳をとらえて離さない。こんな音楽は他にない。これがたまらないのだ。小澤/ベルリンPOだと見事に浮き彫りになっている。何という格好よさ!!

これを何度聴いたことか、これはラテン的音楽ではないがこの小澤さんの演奏のクリアネスは凄い純度である。そのたびに僕は本質的にロマン派のテンペラメントではない、恋に恋するみたいな人間とは180°かけ離れていて、100km先まで透視できるヴィジョンを愛するラテン気質に親和性があるのかなと思う。小澤さんはロマン派もとてもうまいが、この2番の合い方は半端でなくラテン親和性をお持ちでないかと察する。

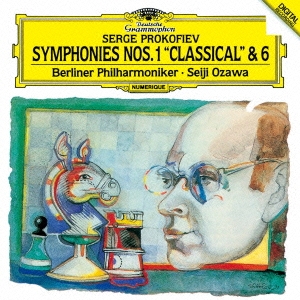

小澤征爾 / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。

この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。

ジャン・マルティノン / フランス国立管弦楽団

これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。

これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー / モスクワ放送交響楽団

ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。

ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

メシアン トゥーランガリラ交響曲

2015 JUL 6 13:13:53 pm by 東 賢太郎

行った場所で好きなところはどこかと問われれば、バンコックのワット・プラケーオ(エメラルド寺院)は筆頭格だ。初回は95年ごろで、スイス時代にアジア株式業務の会議でタイに行ったおりに寄ったが、その時の衝撃はあまりに強烈で忘れるということがない。

タイというのは不思議な国で、時間がゆっくり流れている。どうしてそう感じるのかなといつも思うが、理解が及ばない。ワット・プラケーオはその権化のようなことろで、あそこは磁場のせいで時空が曲がっていて時計が遅く進むんだよなどと説かれれば信じてしまいそうだ。

確実に覚えているだけでも5回は訪れているが、たぶんもっとだ。なにしろ強烈な陽ざしでいつも頭は虚ろだから覚えてない。黄金に輝く巨大な仏塔、無数の極彩色のガラス片が陽光を反射してきらめく寺院の壁面、奇怪なガルダの像など視界に入るものすべてが「異界」で、意識が飛んでしまう。

西洋の(キリスト教の)教会だって、巨大な空間、光と闇、ステンドグラスの色、香のにおい、オルガンの音響など五感に訴える充分な異界ではあるのだが、それでもまだ現世とアナログ的につながる延長にある。一方で、ワット・プラケーオの異界ぶりは凄まじい。幽界や異星の光景のような超常的なものではなく、人や鳥や火のモチーフやら我々がなんでもなく地上で目にするものをパーツとしていながら、突出して霊妙で野趣に満ちたミステリアスな空間を形成している。それらが醸し出す一種のオーラがあたりの空気をつつみ、まったりしたゆるい時間のながれに溶けこんで、黄色に熱く眩しい太陽と完璧な調和をみせている。

西洋の(キリスト教の)教会だって、巨大な空間、光と闇、ステンドグラスの色、香のにおい、オルガンの音響など五感に訴える充分な異界ではあるのだが、それでもまだ現世とアナログ的につながる延長にある。一方で、ワット・プラケーオの異界ぶりは凄まじい。幽界や異星の光景のような超常的なものではなく、人や鳥や火のモチーフやら我々がなんでもなく地上で目にするものをパーツとしていながら、突出して霊妙で野趣に満ちたミステリアスな空間を形成している。それらが醸し出す一種のオーラがあたりの空気をつつみ、まったりしたゆるい時間のながれに溶けこんで、黄色に熱く眩しい太陽と完璧な調和をみせている。

金、青、赤、黄、朱しか僕にはわからないが、それでも痛烈に眼につきささるどぎつい原色の嵐。それを台風一過みたいに建物という建物の内と外にぶちまけたような広大な寺の敷地内の光景は、しかし、トータルに見るならいっこうにけばけばしさを感じない。実に不思議だ。この寺の歴史については読んだと思うが詳しくは忘れてしまった。色と形のオーラに脳が麻痺して思考停止になっていて、残るのは漠然とした輪郭の信仰心のようなものだけだ。日本の倍は強かろうという陽光のせいだろうか、そういえば京都の寺社仏閣も創建当初は朱色だったと聞いたことがある。この色彩が伝播したのかもしれない。ここの方がずっとインドに近いのだから。

金、青、赤、黄、朱しか僕にはわからないが、それでも痛烈に眼につきささるどぎつい原色の嵐。それを台風一過みたいに建物という建物の内と外にぶちまけたような広大な寺の敷地内の光景は、しかし、トータルに見るならいっこうにけばけばしさを感じない。実に不思議だ。この寺の歴史については読んだと思うが詳しくは忘れてしまった。色と形のオーラに脳が麻痺して思考停止になっていて、残るのは漠然とした輪郭の信仰心のようなものだけだ。日本の倍は強かろうという陽光のせいだろうか、そういえば京都の寺社仏閣も創建当初は朱色だったと聞いたことがある。この色彩が伝播したのかもしれない。ここの方がずっとインドに近いのだから。

右が本堂のエメラルド仏(プラ・ケーオ)である。この仏体の奪い合いで戦争になった。正面の祭壇の高い位置に鎮座し、仏を見上げる暗い床には何十人もの人が香をたいて座り、平伏し、寝そべり、祈りながら静かな時を過ごす。僕はこの特別の空間に満ちた密度の濃い粘着質の時間にひたるのが快感で一人で行って1時間もいたことがある(いや、時計は見てないから2時間だったのかもしれない)。ああいう麻薬的、蠱惑的状態を瞑想というのだろうか、一期一会の体験だった。こころが空白な分だけ感覚は冴える。そこで耳に響いていた音楽、まずシャワーのごとく降ってきて僕を驚かせたのはオリヴィエ・メシアンの「アーメンの幻視」であり、そして、そこからわんわん鳴り響いたのがトゥーランガリラ交響曲である。

右が本堂のエメラルド仏(プラ・ケーオ)である。この仏体の奪い合いで戦争になった。正面の祭壇の高い位置に鎮座し、仏を見上げる暗い床には何十人もの人が香をたいて座り、平伏し、寝そべり、祈りながら静かな時を過ごす。僕はこの特別の空間に満ちた密度の濃い粘着質の時間にひたるのが快感で一人で行って1時間もいたことがある(いや、時計は見てないから2時間だったのかもしれない)。ああいう麻薬的、蠱惑的状態を瞑想というのだろうか、一期一会の体験だった。こころが空白な分だけ感覚は冴える。そこで耳に響いていた音楽、まずシャワーのごとく降ってきて僕を驚かせたのはオリヴィエ・メシアンの「アーメンの幻視」であり、そして、そこからわんわん鳴り響いたのがトゥーランガリラ交響曲である。

この部分だ。第6楽章 愛のまどろみの庭 Jardin du Sommeil d’Amourである。理屈はいらないので、写真を見ながら(光景を想像して)ゆったりと、自分の体重を感じないぐらいリラックスした気持ちで聞いてみていただきたい。

この地が東洋のタイ国であること、この曲がカトリックと深く結びついたものであることは、僕が感じ取ったものの前では本質的なことではない。Turangalîlaはサンスクリット語を合成した言葉であり、「愛の歌」や「喜びの聖歌」、「時間」、「運動」、「リズム」、「生命」、「死」などの意味があるとされる(トゥーランガリラ交響曲 – Wikipedia)。

メシアンの作曲概念で重要とされる「移調の限られた旋法」と「非可逆リズム」について僕は充分に理解していないが、メシアンは、これを聴く者は移調が限られている不可能性の魅力に囚われ、その調的遍在性がカトリック思想における「神の遍在性」と結びついて、「神学的な虹をもたらす」としているから、けだしこの曲はカトリックの教義や神性そのものを描出したものではないだろう。

東洋哲学的な概念の「森羅万象」とその部分を成す人間の根源的本性である「愛」というものを表層に二軸として置き、宇宙の存在、人間の存在を聴く者の感性に浮かび上がらせることをもって唯一無二の造物主(キリスト)の存在を感知せしめるという構想から成った音楽と思う。従って確固たる西洋音楽ではある。ビートルズのアルバムでジョージ・ハリソンがシタールを使ったナンバーが、そう聞こえるかどうかはともかく東洋になりきろうとしているのとはまったく違う。

しかしながら、旋法・リズムという構成パーツの内在的な作用が神の遍在性を感知させるという「構造面」だけでは語りきれない非西洋的な要素をこの交響曲が色濃く持っているのも事実であり、メシアンがどういう発端でそれを着想したかは知らないが、R・コルサコフやラヴェルがオリエンタリズムの香りとしてシェラザードを持ち出してきたのとは次元の異なる、もうすこし思想的要素に踏みこんだものであり、マーラーが大地の歌で試みた文学的要素の関わるアプローチよりも身体的だ。西洋人が嗅いだ東洋の香りでなく、西洋人が合体を図った東洋であり、だがその彼のいる天空にはキリストがいる。

構成パーツがインド音楽のリズムパターンであったりする。ピアノは鳥の声を模す。無調でありながら調性(嬰へ長調)が混在する。旋律と伴奏和音というホモフォニックな作りである。個々は明確な三和音であるF#,B,Bm,F#,C,F#,Bという和声連鎖が音列として通奏低音の如く頻出する。これらの特徴は上記の「人や鳥や火のモチーフやら我々がなんでもなく地上で目にするものをパーツとしていながら、突出して霊妙で野趣に満ちたミステリアスな空間を形成している」というワット・プラケーオの個性と見事に共鳴している。

この曲は20世紀に書かれた管弦楽曲として、破壊的な革命効果を音楽史に及ぼしたという点において春の祭典と天下を二分する重要な作品だろう。ストラヴィンスキーのこの革命的作品に触発されて書かれたと思われる諸作品、バルトークの「中国の不思議な役人」、プロコフィエフの「スキタイ組曲」等は、上記の表現を借りれば「充分な異界ではあるのだが、それでもまだ現世とアナログ的につながる延長にある」と思う。

トゥーランガリラ交響曲を初めてライブで聴いたのは85年ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールでエサ・ペッカ・サロネンがフィルハーモニアを振ったものだ。僕はオンド・マルトノ恐怖症で楽しめてなかった。しかし頭の中にかつてない鮮烈な色彩がはねるのを感じたので興味を持ち、サロネンのCDは買った。これは今もって僕の持つ同曲の最高の演奏かつ最高の録音のひとつである。

覚えやすさが突出して霊妙で野趣に満ちてミステリアスなことによるのが春の祭典と双璧だ。これは最も有名で一度聴いてもう忘れるのは無理という第5楽章 星たちの血の喜悦 Joie du Sang des Étoiles。耳に残ることこの上なしだ。

打楽器が12種類も出てくるが(奏者は8人)、春の祭典で主役級のティンパニを欠く。そこに両曲の性格の根本的相違を見る。祭典のオケは弦に至るまで打楽器的であるのに対し、こちらはオケ全体が旋律的であり、その性質をオンド・マルトノが補強している。弦は徹底して愛を歌いピアノは鳥の声で森羅万象を象徴する。上掲の第6楽章がその典型だが複調ではいるピアノが楽園の蓮の花にやってくる小鳥のようだ。

全曲をチョン・ミュン・フン指揮フランス放送管弦楽団で。チョンはメシアンに可愛がられた。トゥーランガリラ交響曲の改訂版をメシアン立会いのもとで録音したのは彼である。最後の嬰へ長調の無限につづくとも思われる長さなどオンリーワンの確信で振っている見事な演奏だ。

こちらは愛聴しているモーリス・ラ・ルー指揮フランス国立放送管弦楽団の演奏。イヴォンヌ・ロリオのピアノ、ジョアンヌ・ロリオのオンド・マルトノで、これも名演である。

5年前にパリに行ったおり、サントリニテ教会(Église de la Sainte–Trinité de Paris)にお参りした。オペラ座の正面を右に入ると左の角にカフェがあるが、その上の部屋に住んでいたのがロッシーニである。その角を左折して、遠くに真正面に見えるのがそれだ。ロッシーニの葬式はそこでやった。

これがその内部だ。メシアンは1933年から亡くなる1992年までこの教会のオルガニストだった。ここに彼の有名な即興演奏が流れた。異界からトゥーランガ・リラに迫ってみたが、この傑作への僕の愛情の印しであるとご容赦いただきたい。最後にここに戻しておくのが礼儀というものだろう。

サントリニテ教会におけるメシアン自演の「キリストの昇天」

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。