僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(1)

2024 FEB 11 11:11:38 am by 東 賢太郎

長いことご病気ときいていたが、とうとうこのタイトルを書かされる日がきてしまった。急な出張で京都に一泊し、2月9日に静岡に寄った。悲しいニュースを知ったのは帰りの新幹線が新横浜に着くころだ。2月6日というから東京は雪だった。ご自宅は成城らしいから同じ国分寺崖線のうえで我が家から遠くない。そういえば小澤さんも成城学園の先輩であり、田村正和さんはバスケットボール部だが彼はラグビー部だった。学校のあの景色が好きな人が多い。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

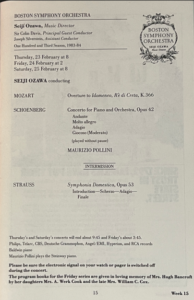

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

ルトスワフスキの「管弦楽のための協奏曲」(CSO)は見事な一例である。生まれてまだ16年の同曲のスコアから多彩な生命力と色彩をえぐりだす。それに米国最高峰のオーケストラが敏捷に雄弁に反応する。これを読譜力などという干からびた言葉で形容して何の意味があろう?

小澤征爾はバーンスタイン、ブーレーズが録音しなかったトゥーランガリラ交響曲を1967年に録音した。これの重みは増している。この曲、いまや春の祭典なみにポップスとなったが当時は現代音楽であり、その過程を僕はつぶさに見てきている。こういうことで、自分が「あの時代の生き証人」として未来の人に見られると感じるのは、プロコフィエフの権威であるプリンストン大学の学者さんに我がブログが引用されたからだ。書いておくのは意味があろう。トロント響はCSOよりアンサンブルが落ちるが小澤の若さ炸裂の前には些末な事実になってしまっているという意味でもこれは出色の演奏であると評しておく。今もってそれだけ規格外の指揮ということであり、立ち合ったメシアンがそれを気に入ったから32歳の日本人に北米初録音が託された。これが歴史だ。

かように小澤征爾の指揮は一言で形容するならinspiringである。なんたってメシアンまでinspireしたのである。この英単語は一週間前の2月3日に書いた前々稿(「若者に教えたいこと」を設けた理由) にまったくの偶然で書いているが、僕自身にとって人生のキーワードみたいに大事な言葉だ。いま、こうして若者・小澤征爾を聞き返し、またまた大いにinspireされ、改めて彼を好きになっている。

ベルリン・フィルハーモニーでのオルフ「カルミナ・ブラーナ」のビデオはだいぶ後年(1989年12月31日)だが、54歳でも若者だ。速めのテンポにBPOの奏者たちが乗せられ自発的に反応しており、全盛期のキャスリーン・バトルも気持ちよさそうに歌って楽員たちが聞き惚れている。それが理想の指揮でなくて何だろう。この曲の最高の演奏のひとつである。

軽めの急速部のテンポが速い。これは思慮のない効果狙いの無用な速さではなく音楽の生理的欲求と奏者の肉体的限界とのせめぎあいでぎりぎりのところに成り立つ究極のテンポであって、それを小澤は計算というよりも蓋し本能的に成し遂げている。奏者たちはその快感に引き込まれて火がつき、己の肉体の限界をも越えようかというパフォーマンスを発揮している。即ち、この演奏者あってこそのまさに一期一会であって聴衆には途轍もなくスリリングだ。

そうしたことまでが斎藤秀雄に習った指揮技術なのかどうかは素人に知る由もないが、とにかく技術なくしてコンクールで優勝するはずはない。ただ、僕が感じ入るのは、英語もできずスクーターで単身ブザンソンに乗りこんで、それでいきなり優勝した人だという事実だ。もぎとったその結果の方である。それこそが何物にも代えがたい彼の才能を雄弁に語っている。そもそも、成否はともあれ今も昔もそんなことをしようと企てる日本人が何人いるかということだ。それだけでもレアな人なのだ。技術は大勢に教えられる。しかし、inspiringであることは持って生まれた資質であって教えようがない。だから小澤征爾は他に出ようがない。そういうことだと僕は強く感じる。だから彼は指揮者に向いていて、だからそれになったのだろうし、大成もした。それが宿っている彼の音楽が聴く者の心を揺さぶるのはもっともなことなのだ。

(続く)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。