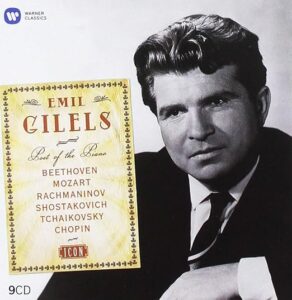

僕が聴いた名演奏家たち(エミール・ギレリス)

2026 FEB 19 14:14:48 pm by 東 賢太郎

この人を「僕が聴いた名演奏家たち」に入れなかったのは、ギレリスがロイヤル・フェスティバル・ホールでの最後のコンサートで、満場を制してアンコールを弾いた、その気持ちと同じものが僕の中に根強く残っていたからです。スカルラッティを聴いて、やっといま、入れる時が来ました。まず彼のバイオグラフィーをご覧ください。

生誕:1916年10月19日 – ウクライナ、オデッサ

死去:1985年10月14日 – ロシア、モスクワ

エミール・グリゴリエヴィチ・ギレリスはソビエト連邦のピアニスト。オデッサで両親ともに音楽家というユダヤ系音楽家の家庭にサムイル・ヒレリスとして生まれた。6歳でヤコフ・トカチに師事し、ピアノを学び始めた。トカチは厳格な規律を重んじ、音階と練習曲を重んじる教師であり、ギレリスは後に、この厳格な訓練が自身の技術の基礎を築いたと述べている。1929年6月、ギレリスは12歳で初の公開演奏を行い、ベートーベン、スカルラッティ、ショパン、シューマンを演奏した。1930年、オデッサ音楽院に入学し、自身の人格形成に影響したと高く評価するベルタ・ラインバルトに師事した。1931年には、音楽院を訪れたアルトゥール・ルービンシュタインに認められ、その勧めで17歳で第1回全ソ連ピアノコンクールに参加し優勝した。

エミール・グリゴリエヴィチ・ギレリスはソビエト連邦のピアニスト。オデッサで両親ともに音楽家というユダヤ系音楽家の家庭にサムイル・ヒレリスとして生まれた。6歳でヤコフ・トカチに師事し、ピアノを学び始めた。トカチは厳格な規律を重んじ、音階と練習曲を重んじる教師であり、ギレリスは後に、この厳格な訓練が自身の技術の基礎を築いたと述べている。1929年6月、ギレリスは12歳で初の公開演奏を行い、ベートーベン、スカルラッティ、ショパン、シューマンを演奏した。1930年、オデッサ音楽院に入学し、自身の人格形成に影響したと高く評価するベルタ・ラインバルトに師事した。1931年には、音楽院を訪れたアルトゥール・ルービンシュタインに認められ、その勧めで17歳で第1回全ソ連ピアノコンクールに参加し優勝した。

1935年に卒業後、モスクワに移り、1937年まで著名なピアノ教師ゲンリフ・ネイガウスに師事し、1936年にウィーン国際コンクールで第2位となり、翌年、21歳でイザイ国際音楽祭で優勝し、ミケランジェリやリンパニーらを破った。ギレリスは、西側諸国への渡航を許可された最初のソビエト音楽家だった。1944年12月30日、モスクワ音楽院大ホールで、プロコフィエフのピアノソナタ第8番を初演し、1947年からコンサートピアニストとしてヨーロッパツアーを行い、1955年にはフィラデルフィアでチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を演奏してアメリカデビューを果たした。1952年以降はモスクワ音楽院の教授を務め、晩年は祖国ロシアに留まって海外にはほとんど足を踏み入れず、1946年にはスターリン賞、1961年と1966年にはレーニン勲章、1962年にはレーニン賞を受賞した。

1935年に卒業後、モスクワに移り、1937年まで著名なピアノ教師ゲンリフ・ネイガウスに師事し、1936年にウィーン国際コンクールで第2位となり、翌年、21歳でイザイ国際音楽祭で優勝し、ミケランジェリやリンパニーらを破った。ギレリスは、西側諸国への渡航を許可された最初のソビエト音楽家だった。1944年12月30日、モスクワ音楽院大ホールで、プロコフィエフのピアノソナタ第8番を初演し、1947年からコンサートピアニストとしてヨーロッパツアーを行い、1955年にはフィラデルフィアでチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を演奏してアメリカデビューを果たした。1952年以降はモスクワ音楽院の教授を務め、晩年は祖国ロシアに留まって海外にはほとんど足を踏み入れず、1946年にはスターリン賞、1961年と1966年にはレーニン勲章、1962年にはレーニン賞を受賞した。

ギレリスは20世紀を代表するピアニストの一人として広く認められており、卓越した技術と洗練された音色で広く称賛されている。ドイツ=オーストリア音楽の中心的な古典派の解釈は彼のレパートリーの中核を成し、とりわけベートーベン、ブラームス、シューマンの作品がそうであったが、スカルラッティ、J.S.バッハ、さらにはドビッシー、バルトーク、プロコフィエフといった20世紀の音楽についても同様に啓発的であった。リストの作品も第一級であり、ハンガリー狂詩曲第6番やピアノソナタ ロ短調の録音は一部で古典的地位を獲得している。ドイツ・グラモフォンのためにベートーベンのピアノソナタの全集を完成させている最中の1985年にモスクワで健康診断を受けた後に亡くなった。ギレリスをよく知るリヒテルによると、検査を担当したロシア人医師によって彼は事故死したという。

ギレリスは20世紀を代表するピアニストの一人として広く認められており、卓越した技術と洗練された音色で広く称賛されている。ドイツ=オーストリア音楽の中心的な古典派の解釈は彼のレパートリーの中核を成し、とりわけベートーベン、ブラームス、シューマンの作品がそうであったが、スカルラッティ、J.S.バッハ、さらにはドビッシー、バルトーク、プロコフィエフといった20世紀の音楽についても同様に啓発的であった。リストの作品も第一級であり、ハンガリー狂詩曲第6番やピアノソナタ ロ短調の録音は一部で古典的地位を獲得している。ドイツ・グラモフォンのためにベートーベンのピアノソナタの全集を完成させている最中の1985年にモスクワで健康診断を受けた後に亡くなった。ギレリスをよく知るリヒテルによると、検査を担当したロシア人医師によって彼は事故死したという。

以上、”Bach Cantatas Website” より筆者訳(一部加筆)

ギレリスの演奏の描写につきものなのが「鋼鉄のタッチ」です。彼のベートーベンやブラームスを聞けばそうかなとも思いますが、万事そうなのですが、こういうレッテルというのはそれについて学ぼうと思う人にとっては無用の先入観になってしまうことが多いです。ロシアピアニズムという言葉もあって、僕は比較的ロシア人ピアニストが好きなものですから調べたことはありますが、今もって意味がよく分かりません。ピアノ学習者でないからかもしれませんが、例えば、野球経験者ではありますからカープ野球という言葉を聞けばこんな感じかなぐらいはわかります。でもそれを文章でといわれてもできません。素人の戯れ事ではございますがピアニストをそういう角度から紋蹴り型で理解することは真面目な鑑賞者としては避けたほうがいいかなと考えています。ここはピアニストの方に教えていただきたいところであります。

ギレリスのファンは世界中にいくらでもおられますが、僕もそのはしくれとして録音はたくさん鑑賞している方だと思います。特にベートーベンの協奏曲はバックハウスと共に曲を知る教祖的存在でしたから、個人的なクラシック音楽受容史の中では重要なピアニストだったと言えます。 ちなみに1955年生まれの僕は1900年代初頭あたりに生まれた演奏家によってクラシック音楽を覚え、その方々はどんどん鬼籍に入られている。だからどんどん長くなっているそのリストがこれなんです。

ということは僕を含めてこの人たちを聴いたことのある人間もやがていなくなります。音楽評論家の吉田秀和さんがベルリンやパリで体験されたフルトヴェングラーの演奏のことを熱く語っている。あれを読んで僕はとてもうらやましいと思ったのです。なぜならあの指揮者は棒の動きだけでなくオーラで指揮していたと思うからです。人間の発するオーラというものは現実にあって、僕はスポーツやビジネスの場で何度もそれを体感しています。そしてそれはレコードやビデオ映像には入らないのです。クラシックばかりではありません、デビューしたての頃のビートルズが初めてアメリカへ行って、確かワシントンでやったコンサートのユーチューブがありますが、映像で見たってすごいものです。でもあそこで声の限りのキャー!!をとばし、涙まで流して失神しそうな女の子たちが受けたと思われる、人生にまで響くほどの衝撃は伝わってきません。演奏家のオーラとはそういうものです。

音楽鑑賞が文化なのかどうかは知りませんが、「趣味は?」と尋ねられるとそう答える人は多いです。クラシックかどうかはさておき、音楽が世界中の多くの人に楽しみや生きる喜びを与えているという意味で文化ではあり、クラシックと呼ばれているジャンルがすべての音楽の根っこにあることだけは間違いありません。ヨーロッパの、それも貴族やアッパークラスだけの楽しみであったクラシックがあまねく我々庶民のものとなったのは20世紀のレコードやラジオの発明に負う所が大きいでしょう。特に日本においてはレコードやCDの売り上げを見ても世界で特筆すべき関心の高まりを見せたのは事実です。ドイツに住んでいて驚いたのは、フルトヴェングラーやクラッパーツブッシュの名前はコンサートゴーアーでもあまり知らないんです。それも30年前の話だから今ではほとんどの人が知らないんじゃないですか。でも僕の世代の日本のクラシックファンでフルトヴェングラーを知らないなんて言おうもんならモグリだねってわけです。これってすごいことですよ、双葉山や尾上菊五郎よりドイツ人をよく知ってるんですからね僕なんか。

30年前から演奏会場に老人ばっかりでその兆候が現れていましたが、ドイツにおけるクラシック音楽鑑賞文化の退潮ぶりは顕著のようです。ドイツ語をしゃべっていたバッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツァルト、ベートーべンの国ですらそうなんです。当のドイツ人たちがそれでいいと思ってるのかどうか今の僕にはわかりませんが、日本語をしゃべっている人達がやっていた能や狂言や歌舞伎が現代の日本人が誰でも知ってるものかと言われればさもありなんかもしれません。日本では生き残っていると信じたいですが、クラシックの名旋律が耳障りの良いポップスになったり、ウィーン・フィルが来日すると演奏会のチケットが47, 000円もするという形でというなら心配もあります。先ほど「庶民」と書きましたが、オペラじゃないコンサートですよ、いくら円安とはいえ庶民の手の届くものではなくなってきているのかもしれません。

子供のころ、高島屋や三越に行くのは西洋の高級な文物を見に行く楽しみみたいなものがあって胸が躍ったものです。いまどき、デパートにそういう目的で行く人がいますか?デパートの総売上高は10兆円ぐらいありましたが昨今は半分の5兆円です。これを見ると、西洋の高級な文物としてチケットが売れている日本のクラシック界も明るくない気がしてならないのです。僕は証券マンであって音楽評論家でもレコード会社の手先でもありません。物を書いてお金を得なくてはいけない人間でもありません。人生に多大な喜びを与えてくれたクラシック音楽に限りない愛情を持ち、それを産んでくれた作曲家たちに限りない敬意と感謝の念を抱き、数えきれない感動体験を経て今僕の頭の中にあるものがボケて消える前に恩返しに残しておきたい、それだけのためにブログを書いています。だから公開する必要はないのですが、書き物である以上誰かに読んでもらうことを前提としています。それは1000年後の自分の子孫だろうという動機で14年前に始めましたが現在世界で5000人以上の方が毎日訪問して下さっているようであり、全員が音楽好きではないにしても何らかのご関心を抱いていただけるならそれはそれでいいことではないかと思います。

ギレリスの話に戻ります。 1つ年上のリヒテルと比べられますが、違う資質のピアニストですね。僕はリヒテルもロンドンで聴いてますが、暗がりにろうそくだけの舞台はなにやらフェルメールの絵みたいで強烈なオーラを発しており、プロコフィエフのソナタが信じ難いほどのレガートでプレストでひかれる。あれは忘れようがありません。でも二人はモスクワ音楽院卒業生でネイガウス門下だ。ロシアはクラシック音楽の受容では後進国ですからね、しかも共産主義だったからオリンピック選手と同様に幼少期から選別して特訓する独特のシステムがあったようです。作曲家は物書きもそうでしたが作品を厳しく検閲されました。しかしパフォーマーである演奏家は、まさに五輪選手と同じで国威発揚になりますからギレリスのように西洋に出してもらえる人がいたんです。リヒテルがそうはいかなかったのは父親がドイツのスパイだという容疑をかけられてスターリンに銃殺されてるからで、長らく西側では「幻のピアニスト」扱いでした。こういう経歴はレコードを売ろうとする資本家にとっては目玉商品になるんです。当初の録音はソ連のメロディアというレーベルで音が悪く、あまり好きでないイメージがついてしまいました。のちにドイツグラモフォンがラフマニノフの2番を出しましたが、ピアノのスタイルが好きでなくますます遠のきました。だからリヒテルの評価は実演で目から鱗の大転換をとげたのです。逆にEMIやCBSで割合良い音だったギレリスは馴染んでおり、それがロンドンのチャイコフスキーで静止してしまった。こうした巨人達と同じ時代を生きていたからこその “あるある” です。ギレリスは、演奏後に最大の賛辞を贈ろうとしたユージン・オーマンディを「リヒテルを聴くまで待ってください」と制したエピソードがリヒテルのウィキペディアに載ってますが、楽屋に押しかけてそのオーマンディと楽しく話した自分のことも、だんだん他人のことだったような感じがしてきている今日この頃であります。

僕が何十回も聴き込んで血肉となっているものをいくつか挙げておきましょう。こうしてブログにたくさんの演奏を紹介してまいりましたが、僕は1万枚ぐらい持っているレコードやCDやユーチューブで出会ったものの中で単に自分と趣味のあったもの、あるいは全く個人的な事情で僕の人生において大事な演奏だったねということになったものをご紹介しているに過ぎません。自分の経験として申し上げますが、世の中に絶対的な名盤なんてものはあったためしはないしこれからもないです。そんなことをうたっている本は全部嘘です。どうしても好きなあそこのつけ麺屋とか、できれば会ってみたい好きなタイプの女優さんとか、ご縁があって飼うことになって大好きになってるうちの4匹の猫とか、そんなものであります。

ベートーベン ピアノ協奏曲全集(ジョージ・セル指揮クリーブランド管弦楽団)

最も好きな全集はと聞かれればいまでもこれかも。レオン・フライシャーとの全集も甲乙つけ難く、その時の気分でということになる。

ベートーベン ピアノ協奏曲第1番(クルト・ザンデルリンク指揮レニングラード・フィルハーモニー)

こちらの全集も価値あり。1番は勢いあふれるこれが我が定番。

ベートーベン ピアノ・ソナタ「熱情」

全32曲の録音中に前述の事故死。しかし27曲ある。あらゆる音源の中で最高の建築美と優美の調和。この熱情も凄い。全曲を聴かずしてギレリスは語れない。

ブラームス ピアノ協奏曲第2番(オイゲン・ヨッフム指揮ベルリン・フィル)

ヨッフムとあいまって堅牢で重厚な2番。アラウ・ハイテンク盤が好みだがこれも時々聴く。

チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番 (ズビン・メータ指揮ニューヨーク・フィルハーモニー)

ライブ録音。チャイコフスキーは、リヒテルと違って西側諸国に出ることをスターリンに許された彼の看板レパートリーだった。だから最後のロンドンで取り上げたと想像する。

モーツァルト ピアノ・ソナタ第15番ヘ長調 K 533/494(プラハの春音楽祭、 24 May 1973)

鋼鉄でなくクリスタルのタッチでしょ。深遠で思索に富んだ幽玄なモーツァルト。こういうものにギレリスの本質がのぞく。

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番(アンドレ・クリュイタンス指揮パリ音楽院管弦楽団)

54年スタジオ録音。ラヴェルのコンビの伴奏とはそそる。これは鋼鉄。ギレリスは最高のピアニストはという質問にラフマニノフと答えている。

グリーグ 「抒情小曲集」

全78曲から20曲。万華鏡の色彩。硬質なタッチ。心の襞に触れる哀感。淡い薄暮と黎明。最高級の芸術品。1974年、ベルリンイエス・キリスト教会。

ギレリスのスカルラッティに出会えた至福

2026 FEB 15 7:07:24 am by 東 賢太郎

ユーチューブがある時代に間にあって本当に良かった。だって、こんな凄い物に出会えてしまうのだから。せっせと秋葉原に通ってレコードやCDを買いあさっていた頃にこれを見つけていたら?何千円払ってでも手に入れていただろう。それがパソコンで無料なうえに、どういう因果か(たぶん生成AIが僕の好みをせっせと学習しているのだろう)、頼んでもいないのにこういうものを画面に並べてくれる。音楽だけじゃない、政治、経済、科学、証券市場、スポーツ、なんでも同様だ。ストライクゾーンの提案が向こうからポンと出てくるのはある意味でそら恐ろしくもあるのだが、趣味に合うヒット率がどんどん向上し、それをクリックしてやることでAIはさらに学習し、インテリジェンスの広がる速度も効率も増加関数的に増える。しかもタダだ。テレビや新聞に頼ってる人は情報収集で世の中の平均に加速度的に遅れてしまう上に金まで取られる。よって、オールドメディアとニューメディアの戦いは経済合理的に100%帰趨が見えているのである。それに乗り遅れる不利益をあえて甘受しようという人はいないが、情報弱者はそもそもそれに気がつかないし増加関数性も実感できないから、インテリジェンスのあるなしにおける世の中の断層はさらに広がる。必然的に収入格差も広がる。決して好ましいことではないが、それを国が税金で埋めてくれるわけではない。埋めるのは教育と勉強しかない。AIは職業も盗んでいくのだから、意図的に質の良い勉強をしないと高収入は得られない時代にどんどんなっていくことは心しておいたほうがよい。

今や伝説の人になってしまったロシアの大ピアニスト、エミール・ギレリス(1916 – 1985)がドメニコ・スカルラッティのソナタを弾いたリサイタルのライブ録音のことをいっている。こういうものは聴かないともったいない、是非どうぞ。

このリサイタルはロンドンで行われ、時は1984年10月15日のようだ。このビデオにコメントしている方がおられる。

「私はセント・ジョンズ・スミス・スクエアでこのランチタイム・コンサートを聴きました。土砂降りと雷雨(録音では気がつきませんが)とともに始まり、やがて濡れた窓から輝く陽光が差し込みました。地下聖堂で友人たちと一杯飲んだ後、ギレリスと同時に教会を出て、皆で立ち止まり、笑顔でとてもフレンドリーな彼と話しました。強いアクセントの「さあ、栄光の一日を!」という言葉が今でも思い出されます。スタイルに関する批判はさておき、このコンサートは強烈さ、詩情、そして豊かな響きで私の記憶に強く残っています。続いてドビッシーの「ピアノのために」が演奏されましたが、なんと素晴らしいプログラムだったのでしょう!ポストしてくれてありがとう」。(筆者訳)

ひょっとしてと思いプログラムを探したらあった。

時はスカルラッティの1日前、日曜日の午後、ロイヤル・フェスティバル・ホールだ。家内と2人で出かけている。パーヴォ・ベルグルンド指揮フィルハーモニア管弦楽団とのチャイコフスキーは忘れようにも忘れられない。第1楽章の第1主題の速いパッセージでギレリスは指が回らず、音が飛んでしまったのだ。やおら会場に無言の緊張がはりつめる。不測の事態にこちらも完全に動揺してしまい、ただただ演奏の無事を祈った。以後はそれも杞憂の堂々たる演奏で終楽章までたどり着き、コーダを渾身の力で弾き切るや拍手がホールを満たしたが、万雷の喝采というよりどこか当惑を秘めていた。すると彼はそれをやおら制してピアノに向かい、何かは忘れてしまったが小品を弾き始めたのだ。会場は不意をつかれたように息をひそめた。1階の中央やや左側からのぞんでいたギレリスの背中が輝いて見えた。そして長い余韻を残して曲を静かに閉じるや、今度は地を揺るがすスタンディングオベーションの嵐だ。過去何十年にもわたってロンドンの聴衆を魅了したであろう老大家への、おそらくそこにいた皆が感じていたであろう、最後になるかもしれない敬意と感謝を込めた万感のこもる拍手の一員となったこの思い出は、もう半世紀を越えようというわが音楽人生の中でも特別な位置を占めている。そののち、僕は同じRFHでヘルベルト・フォン・カラヤンの、バービカン・ホールでレナード・バーンスタインの、アムステルダム・コンセルトヘボウでオイゲン・ヨッフムの、そしてチューリヒ・トーンハレでゲオルグ・ショルティの、アカデミー・オブ・ミュージックでユージン・オーマンディーの、ウィグモア・ホールでヴラド・ペルルミュテールの、まさに同様のシチュエーションでの拍手を送らせてもらった。思えばこれらは、クラシック音楽の歴史にそう刻まれることになるだろう「20世紀の名演奏家の時代」への惜別でもあったのだ。

今調べてみると、ギレリスは奇しくもちょうど1年後の10月14日に亡くなっている。チャンスはもう訪れずこれが最後になった。間にあって本当に良かった。それにしても、なんとあの翌日にこんな素晴らしいスカルラッティをやっていたなんて! それを42年も経ってから発掘できたなんて!ふと思いついて、先ほど老大家と記したあの時のエミール・ギレリスは何歳だったのかなと計算してみると68歳である。そういうことだったのか。安堵も入り混じった、どこか空漠たる気持ちを禁じ得ないのがなにやら不思議だ。

今調べてみると、ギレリスは奇しくもちょうど1年後の10月14日に亡くなっている。チャンスはもう訪れずこれが最後になった。間にあって本当に良かった。それにしても、なんとあの翌日にこんな素晴らしいスカルラッティをやっていたなんて! それを42年も経ってから発掘できたなんて!ふと思いついて、先ほど老大家と記したあの時のエミール・ギレリスは何歳だったのかなと計算してみると68歳である。そういうことだったのか。安堵も入り混じった、どこか空漠たる気持ちを禁じ得ないのがなにやら不思議だ。

ランドフスカのモーツァルトは絶品

2026 FEB 13 7:07:15 am by 東 賢太郎

僕がピアノに触り出したのは高1ぐらいだが、ハノンだけやってツェル二ーはすっ飛ばして初めて弾けるようになった曲がJ.S.バッハのインヴェンション第1番ハ長調だ。いきなりバッハとはなんと高邁な入り方だったかと思うが、硬式野球部にいながらそんなことをやっていたのだから我ながら相当変な奴だった。誰かに習ったわけではなくレコードは持ってなかったし譜面から起こしてやったわけだが、どういう風に鳴ればいいのかを知ったのはポーランド生まれのワンダ・ランドフスカ(1879 – 1959)の演奏だった。後にヤマハのクラビノーバをチェンバロ音にして弾くと感じが出て結構ハマった。

チェンバロによるバッハといえばもう1人、チェコ人のズザナ・ルージイチコヴァ(1927- 2017)をあげなくてはいけない。彼女の平均律第1巻は好きだが、愛好曲のイタリア協奏曲はテンポの揺れが今ひとつ性に合わない。これは好みの問題だから是も非もないが、テンポやアゴーギクやフレージングにおいてしっくりくるのはランドフスカなのだ。バッハの譜面にそんなものは書いてないから良いと思うかどうかは演奏家とのフィーリングの相性しかない。ルージイチコヴァは風貌からして学者然とした感じだが、ランドフスカはビデオのインタビューを見ると音楽に夢みる乙女がおばあちゃんになったみたいな感じで話すと面白そうだ、僕はこういう人は好きな方である。

ランドフスカがピアノで弾いたモーツァルトに衝撃を受けたのはいつだったろう?レコード棚を探しても持っていないようだし、曲も忘れてしまったけれど、とにかくどこかで耳にしたのだ。ユーチューブをサーフィンしてみるとピアノソナタ第9番ニ長調K.311に行き当たった。1938年パリでの録音で、おりから第2次大戦が始まりナチスのパリ侵攻でユダヤ系の音楽家の録音は廃棄されたためか、第2、第3楽章が欠損している。幸い第1楽章は生き残ったが、これがため息がでるほど素晴らしいのだ。

ピアニストの方、誰に伺ってもモーツァルトは難しいという。怖いから弾きたくないという人もいるらしい。聴く側からしても、技術的なミスは歓迎しない。ベートーベンはミスタッチがあっても気にならないのになぜなんだろう。もうひとつ、僕の場合は、パッションがないといけない。ありていに言うなら情熱という意味だが、ロマン派ではないのでニュアンスが違う。その作品にとりつかれてしまい、寝ても覚めても耳鳴りみたいにその曲が頭の中で鳴っていますというような状態。ひょっとして僕がロンドンにいた頃にフィリップスに続々とモーツァルトを録音されて高評価を得ていたいた内田光子さんがそんな感じだったかもしれないが、そこまで憑依してモーツァルトに入り込んでしまうような物が僕の言うパッションなのである。とても上手ですね、でもどうしてあなたはこの曲を弾きたかったんですか?というのが響いてこない。完璧な技術で真珠を並べたように美しく弾いているのだが、憑依もなければ頭も冷静で、美しいモーツァルトをミスなくお届けしようという事務作業に腐心しているようにしか聞こえない。だからどうも心に響いてこないという演奏が多いのである。

ランドフスカの第1楽章はドンピシャだ。すぐ後に書くパリ交響曲の出だしみたいにギャランドで人生の期待にわくわく、次々と主題が湧き出してくるのもそっくりだ。軽い打鍵なのにパッションに満ち満ちており、ソプラノ声部の隠し味のように自然なタッチの使い分け、ハープシコードを思わせる見事なレガートとスタッカート、絶妙なフレーズの伸び縮み、こまたの切れ上がったコケティッシュな装飾音符など、極上の愉悦感のオンパレードだ。快適なテンポですいすいと進んで第1テーマから第2テーマに間を開けずテンポもそのまま飛び込み(素晴らしい!)、曲想に合わせて音色とタッチだけで空気を変える瞬間はまるで魔法のよう。展開部でソプラノとアルトの掛け合いはまるでオペラだ。終結はテンポを落としてppでひっそりと消える。生きる喜びにあふれる歌にめくるめく思いの4分半である。

彼女は後にアメリカに移住してコネチカットの住人になり、自宅でK.311を全曲録音しているので愛奏曲だったのだろう。それも貴重な記録ではあるが、熱も技術もピークにはなく残念だ。パリの街にナチスの軍靴が響くなか、ピアノに向かう彼女の胸の中には何かがあったのだ。ハープシコードを弾く彼女のビデオを見ると “くの字” に鋭角に曲がった指使いにぎょっとする。技術的には深い秘密があるのだろうが、それは素人が詮索できることではない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響 第655回定期 ブルックナー7番

2026 FEB 5 1:01:18 am by 東 賢太郎

指揮=ジェームズ・フェデック

ヴァイオリン=諏訪内晶子

細川俊夫:ヴァイオリン協奏曲「ゲネシス(生成)」

ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調 WAB107(ノヴァーク版)

細川のVn協奏曲は感銘を受けた。昨年の7月だったか「月夜の蓮」を大いに楽しんだ事はこちらに書かせて頂いたが、今日の演奏にもほぼ同じことが当てはまる(読響定期 カンブルランと北村朋幹)。諏訪内晶子の集中力ある演奏が曲の真価を抉り出したように思う。解説を読むと羊水の追憶から人間の誕生を追うインスピレーションが根底にあるようだが、 11種類の打楽器、ハープ、チェレスタの音彩は小宇宙をなす。細川俊夫氏が登壇されて喝采を浴びられたが、現代日本を代表する作曲家と思う。

指揮者のジェームズ・フェデックは初めて名をきく代役であった。予定されていたマリオ・ヴァンツァーゴはCPOのブルックナーが面白く、葉書で知って残念に思っていたが杞憂だった。 フェデックはいい指揮者だ。短期に仕上げたのだろうが読響は盤石の構えであり、これぞブルックナーというオルガンを思わせるピラミッド状の見事な音響を聴かせた。第2楽章のブラスと弦のバランスも文句なし。71歳の誕生日に本当に素晴らしい7番を聴かせていただいて感謝しかない。それにしても、欧州では4、5秒の余韻を味わうのが当たり前のブルックナーでフライングのブラボーは勘弁してくれないかな、指揮者も団員もあれはがっくりだろう。マネジメントの方、できれば禁止にしてもらえないだろうか。

先月に聞いたプフィッツナーの「ドイツ精神について」は書けなかったが、回を改めて感想を述べたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「ニーチェ」と「トランピズム」の結婚

2026 JAN 16 18:18:57 pm by 東 賢太郎

年末に箱根へ行って、外食をすませた帰りのことだ。冷たく澄み渡った大気の中に煌々と輝くオリオン座に呆然と見とれてしまった。子供のころ、暗くなると毎晩外へ出て白い息を吐きながら、あそこに行くとどんな景色だろうと空想した。冬休みに家族で行った天城高原ロッジから目撃した、まるで宝石をぶちまけたようにぎらぎら輝く星空は豪勢でまばゆく、半世紀以上前のその感動までもが蘇ってしまったのだ。春夏秋冬、北半球、南半球、夜空のどこを見渡してもベテルギウス、シリウス、プロキオンの作る「冬空の大三角形」界隈ほど華やいだ眺めはない。僕はこれを「天空の銀座」と呼びたい。それにしてもだ、写真をご覧になって、12個の明るめの星々が三ツ星、小三ツ星までお見事に、まるで誰かに造形されたかのように並んだこの天空の “絵柄” は、「自然の産物」にしては出来すぎと思われないだろうか?

年末に箱根へ行って、外食をすませた帰りのことだ。冷たく澄み渡った大気の中に煌々と輝くオリオン座に呆然と見とれてしまった。子供のころ、暗くなると毎晩外へ出て白い息を吐きながら、あそこに行くとどんな景色だろうと空想した。冬休みに家族で行った天城高原ロッジから目撃した、まるで宝石をぶちまけたようにぎらぎら輝く星空は豪勢でまばゆく、半世紀以上前のその感動までもが蘇ってしまったのだ。春夏秋冬、北半球、南半球、夜空のどこを見渡してもベテルギウス、シリウス、プロキオンの作る「冬空の大三角形」界隈ほど華やいだ眺めはない。僕はこれを「天空の銀座」と呼びたい。それにしてもだ、写真をご覧になって、12個の明るめの星々が三ツ星、小三ツ星までお見事に、まるで誰かに造形されたかのように並んだこの天空の “絵柄” は、「自然の産物」にしては出来すぎと思われないだろうか?

仮に3個のビー玉を同時に無作為に頭上に放り投げてみたとしよう。地面に落ちたその3個が正三角形を描くまでに、あなたは何回それをくりかえす必要があるだろう?では今度は三ツ星みたいにまっすぐ等しい距離に整列するには?では6個を投げて大小三ツ星になってきれいに並ぶには?それではいよいよ、12個いっしょに投げて「天空の銀座」になるには??

仮に3個のビー玉を同時に無作為に頭上に放り投げてみたとしよう。地面に落ちたその3個が正三角形を描くまでに、あなたは何回それをくりかえす必要があるだろう?では今度は三ツ星みたいにまっすぐ等しい距離に整列するには?では6個を投げて大小三ツ星になってきれいに並ぶには?それではいよいよ、12個いっしょに投げて「天空の銀座」になるには??

ペルーにある「ナスカの地上絵」は紀元前500年から紀元500年の間にできたことがわかっているが、空から見ないとわからない巨大なサイズなので飛行場が近くにできる1920年頃まで見つからなかった。どう見ても動物や幾何学紋様にしか見えない絵柄が、それも1つ2つではなく、なんと723個 も描かれていて、古代の住人がやったとすれば関わった人数も時間も膨大なものだ。ひとりではできないから指揮した者がいるはずだ。彼(彼女)は何と言って人々に命じ、飯を食わせたのだろう?これだけの大工事をやらせるには目的を示す必要があってそれは伊達や酔狂とは思えない。そこでドイツのマリア・ライヘという数学者はこの地に住んで一生を捧げ、それが何か、誰が何の目的で描いたかを研究したがいまだ解明されていない。空想をたくましくしてみよう。オリオン座と冬空の大三角形は何者かが人類に見せるために描いた「天空絵画」であって、AIによると紀元前500年も形はほぼ同じだった。地球上どこにいても1年間のトータルの半分は夜ということを我々は忘れてるが、電燈がない古代人の夜は長かった。当時のナスカ人は毎夜に現れるそれを神様のメッセージと畏敬し、地上にいる動物を模写して生贄にささげたのかもしれない。あるいは現代人がSETI計画で強力な電波を宇宙に向けて発信しているのと同じ発想だったかもしれない。

も描かれていて、古代の住人がやったとすれば関わった人数も時間も膨大なものだ。ひとりではできないから指揮した者がいるはずだ。彼(彼女)は何と言って人々に命じ、飯を食わせたのだろう?これだけの大工事をやらせるには目的を示す必要があってそれは伊達や酔狂とは思えない。そこでドイツのマリア・ライヘという数学者はこの地に住んで一生を捧げ、それが何か、誰が何の目的で描いたかを研究したがいまだ解明されていない。空想をたくましくしてみよう。オリオン座と冬空の大三角形は何者かが人類に見せるために描いた「天空絵画」であって、AIによると紀元前500年も形はほぼ同じだった。地球上どこにいても1年間のトータルの半分は夜ということを我々は忘れてるが、電燈がない古代人の夜は長かった。当時のナスカ人は毎夜に現れるそれを神様のメッセージと畏敬し、地上にいる動物を模写して生贄にささげたのかもしれない。あるいは現代人がSETI計画で強力な電波を宇宙に向けて発信しているのと同じ発想だったかもしれない。

広い世界にはもっと想像力のたくましい人たちがいて、古代には地球外生命体が頻繁に地球を訪れており、ナスカ人は彼らと交流しており目印として地上絵を描いたと主張する。僕はそれをエーリヒ・フォン・デニケンの著書『未来の記憶』で知り、中学時代に夢中になって読みふけった。それとトロイの遺跡を予言して発掘したハインリッヒ・シュリーマンの『古代への情熱』は興奮した二大書物だ。ドーンと謎が提示されて解き明かしていくタイプの読み物といえばエラリー・クイーンにもはまっていたが、 60年前の「宇宙人」のミステリー度合はNo1だった。

広い世界にはもっと想像力のたくましい人たちがいて、古代には地球外生命体が頻繁に地球を訪れており、ナスカ人は彼らと交流しており目印として地上絵を描いたと主張する。僕はそれをエーリヒ・フォン・デニケンの著書『未来の記憶』で知り、中学時代に夢中になって読みふけった。それとトロイの遺跡を予言して発掘したハインリッヒ・シュリーマンの『古代への情熱』は興奮した二大書物だ。ドーンと謎が提示されて解き明かしていくタイプの読み物といえばエラリー・クイーンにもはまっていたが、 60年前の「宇宙人」のミステリー度合はNo1だった。

膨大な人数と時間を投入して古代人が造ったものの、何と人々に命じ、飯を食わせたのか未だ不明な物がもう1つある。エジプトはギザのピラミッド群だ。クフ王らの墓とされるが構造上の謎が残る。 3つの配置がオリオンの座の三ツ星を模したという説は真偽不明だが、目印説を取ればナスカと同じ目的ということにはなろう。私見では地球外生命体Xが我々の知らない何らかの目的のため2つ建てて去った。のちにクフ王、カフラー王の墓に転用され、3つ目は再訪の目印にと三ツ星に比定する位置に人間だけで建造したが完成できずメンカウラー王の墓になった。1つ目にXは宇宙普遍の数理を埋め込み、後世の人類が自分の来訪を知るきっかけを刻印した。

これは映画「コンタクト」でこと座α星ヴェガから自然のノイズではあり得ない人工的な信号である二進数で記述された素数列を送ってきて知的生命体であることが示されたのと同じことだ。

両著者とも若い頃は秀才のようでもなく、デニケンは逮捕歴までありメインストリームの知識人には受け入れられ難いハンディはあるものの、常人離れした想像力と行動力を発揮して僕のようなタイプの少年に血沸き肉踊る知的刺激をもたらす人生を送ったことは何人も否定できない。そうである以上、学会の保守本流から受けた「世を惑わす似非科学だ」、「素人発掘で遺跡を損壊した」等の批判は、後述するようにニーチェが「ルサンチマン」と定義した物(要は嫉妬)を含んでいる可能性も否定できないのであり、大哲学者によって「良い人生を送るためにはやめた方がいいよ」とばっさり切り捨てられているものの類であると僕は弁護したい。仮にメインストリームの批判が客観的に正しいものであるならばご両人はSF作家だったと理解すればよいのであって、そうであっても彼らに対する僕の尊敬はいささかも揺らぐものではない。先ほど、懐かしいデニケンさんがどうされているか、ウィキペディアで検索してみたらこの1月10日に亡くなっていた。本稿を書きたくなったのはこれまた虫の知らせだったのか・・。そういえばその日、歯が痛くなって注射を打たれたらもっと痛くなってうんうん唸っていたのだが・・。

デニケンの指摘通りナスカの地上絵は地球外生命体との交信の証だったとしよう。しかし、それでも、偶然にできるには気が遠くなるほど確率の低い天空絵画の謎は残る。誰もそんな主張をしないのは、恒星が巨大な質量を持って遥か遠くにある物体だと知っているからだ。しかしそれは本当だろうか?もっと言うなら、宇宙の果てまで137億光年というが、それも仮説から計算した紙の上の数字に過ぎない。物差しになっている光速はおよそ秒速30万kmだということが実験によって証明されているが、それより速く進む物体は存在しないという仮説の方は証明できない。シミュレーション仮説信奉者の僕としてはその数字はこの宇宙を創造した者(神としておこう)が使用したコンピュータの処理速度の上限値に過ぎないから実は任意の値であり、137億光年という宇宙のサイズも同様だ。

宇宙そのものがシミュレートされた幻影に過ぎないから大きさも重さもなく、我々が見てるのはまさにプラネタリウムみたいなもので、オリオン座だろうがアンドロメダ大星雲だろうが「天空の銀座」だろうが、絵柄は子供でも好きに描けるのだ。やはり同説の信奉者であるイーロン・マスクはビデオゲームの進化を例に挙げてそれを説明し、我々が見ている宇宙が現実である確率は10億分の1だと言っているが、この考え方の原型はちょうどナスカの地上絵が描かれたころに活躍したギリシャの哲学者プラトンの「洞窟の比喩」にすでに見られる。

似たような驚きを別のところで覚えたデジャヴがある。人間ドックの内視鏡検査で目撃した、僕の目には艶やかなオレンジ色のように見えた肉塊、すなわち自分の胃袋の中を初めて見た時だ。

「これが食道です、ここから胃ですね・・はいここから十二指腸になります」

女性の医師が手慣れたバスガイドみたいに説明し、ほーっと観光客みたいに眺めていた。これって、渋谷のプラネタリウムで聞いていた「この明るい星がシリウスです、何光年先で大きさは太陽の何倍で、その右がベテルギウスです、赤いのは温度が低いからです」なんてのとおんなじだなと思いながら、そこはかとない違和感を感じていたものだ。何だか自宅の部屋の中を他人が詳しく知っていて解説されてるみたいじゃないか。胃袋の所有者は俺だよ、なんで彼女のほうが俺より知ってるんだ?

それは、僕が作ったものではなく、両親とて設計図を見て作ったわけでなく、母のお腹で自然の摂理に従ってできたからだ。摂理というのは宇宙の仕組みと同じく創造者である神が創ったものだ。 1つの受精卵からいろんな臓器が分化してできて、その1つが僕の胃袋になっているわけだが、医師だって医学書の著者の博士だってなぜそうなって、どんなプログラムがどうやって作動したのかは誰も知らない。医学というものの創世記からの経験的学習によって誰の胃袋もそうなっていることを学んでいるだけで、彼女はぼくの胃袋がかつて観察された天文学的な数の胃袋のone of themであり、そうでない確率は海岸の砂浜から砂粒ひとつを選び出す確率より低いという仮説に基づいて解説を述べているのである。それはプラネタリウムの解説者がベテルギウスのあれこれを観測による経験的学習によって知っているのとなんら変わらない。つまり僕も医師も、脳みそからほんの 40cmの距離にある胃袋のことを「550光年先の星のことぐらい知らない」のである。そんな人類が世の中をわかった気になって支配しているのだから、史上初めて核兵器が用いられた80年前以降の我々はいつ全滅してもおかしくないという危うい均衡の中で生きていると言って全く過言ではない。「人間は考える葦である」とパスカルはパンセに書いた。それから350年もの年月が経っても、考えたところで大したことはないと思うのは僕だけだろうか。

考える葦が何をしてきたか、いかに浅はかな考えの連続であったかは歴史が教えてくれる。自由平等博愛の精神があれば神がいなくても人間は立派な社会が作れる。そう考えてカソリックを否定したフランス革命は約50万の人を殺した。それを肯定したマルクスの共産主義革命は人類が資本主義者に搾取されない理想の世界が作れると考え約9,500万の人を殺した。前稿で、僕は自分自身がフランス革命と啓蒙思想にルーツのある「自由」を心から愛する根っからのリベラリストだと説いた。人殺しの理念にかぶれていると誤解されたくないので述べておくが、僕がマルキシストでないことは「神はいる」と信じていることから証明される(その神は創造主であって名前は無いが)。そこに信心が至る契機は宗教でなく数学で唯物論的思考をたどっているが、結論は論理で導かれたのではなく天から降ってきたものだ。

それでは、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ(1844 – 1900)が「神は死んだ」(Gott ist tot)と言ったことに対し僕は批判的であるか。答えはYes and Noだ。ニーチェの言葉は、ルネサンスによる科学技術の発展で「神が世界を創った」「神が善悪を決めている」といった従来の考え方が説得力を失い、長らく西洋社会の基盤となってきたキリスト教的な道徳や価値観がその力を喪失したことへの暗喩だ。神、魂、徳、罪、彼岸、真理、永遠の命、理性、価値、権力、自我などの概念は、弱い人間たちが自己を正当化して言い訳をするための「嘘」であり、キリスト教が目標とする偽りの彼岸的な世界の象徴なのだと説く。それを背景で支えている心理が前述の「ルサンチマン」(Ressetiment、無力ゆえの「憎悪」「嫉妬」に基づく、弱者からの「復讐」の感情)であり、「強者は悪だ」として自分を納得させ、「能力の高さより善人であるべき」、「迫害に耐える事で天国に行ける」と救済しようとする。彼はこれを否定して強者(超人)になれと説き、だから神は死んだと警鐘を鳴らしたわけである。また、解釈とは価値、意味を創り出す行為で多様だから世界はどのようにも解釈される可能性がある無限に二義的なものであって、唯一の真実などというものはなく、どこまで追い求めても「人間の解釈」というファジーで恣意的なものがあるだけで意味がないと考えた。以上の2点につき、僕は強い共感を覚える人間である。ルサンチマンから逃げまくり、ウソを並べた煙幕に救いを求める人達にとっての神は死んでいるが、しかし、宇宙を創造した神は存在し、人類を見守ってくれていると僕は信じているのである。

それでは、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ(1844 – 1900)が「神は死んだ」(Gott ist tot)と言ったことに対し僕は批判的であるか。答えはYes and Noだ。ニーチェの言葉は、ルネサンスによる科学技術の発展で「神が世界を創った」「神が善悪を決めている」といった従来の考え方が説得力を失い、長らく西洋社会の基盤となってきたキリスト教的な道徳や価値観がその力を喪失したことへの暗喩だ。神、魂、徳、罪、彼岸、真理、永遠の命、理性、価値、権力、自我などの概念は、弱い人間たちが自己を正当化して言い訳をするための「嘘」であり、キリスト教が目標とする偽りの彼岸的な世界の象徴なのだと説く。それを背景で支えている心理が前述の「ルサンチマン」(Ressetiment、無力ゆえの「憎悪」「嫉妬」に基づく、弱者からの「復讐」の感情)であり、「強者は悪だ」として自分を納得させ、「能力の高さより善人であるべき」、「迫害に耐える事で天国に行ける」と救済しようとする。彼はこれを否定して強者(超人)になれと説き、だから神は死んだと警鐘を鳴らしたわけである。また、解釈とは価値、意味を創り出す行為で多様だから世界はどのようにも解釈される可能性がある無限に二義的なものであって、唯一の真実などというものはなく、どこまで追い求めても「人間の解釈」というファジーで恣意的なものがあるだけで意味がないと考えた。以上の2点につき、僕は強い共感を覚える人間である。ルサンチマンから逃げまくり、ウソを並べた煙幕に救いを求める人達にとっての神は死んでいるが、しかし、宇宙を創造した神は存在し、人類を見守ってくれていると僕は信じているのである。

ニーチェはそこで興味深い概念を提唱している。永劫回帰(えいごうかいき、Ewige Wiederholung)だ。彼はスイスの著名なスキーリゾートでもあるサンモリッツの少し南にあるシルヴァプラナ湖の森(写真)を歩いていて、その啓示が突然に降ってきたという。

永劫回帰とは?この世界は、全てのもの(崇高なものも卑小なものも)が、まったく同じように永遠にくり返されるとする考え方である。キリスト教は始まりである天地創造があり、終わりである神の国の到来があって、歴史はこの終点を目的として不可逆的に進行するが、ニーチェは永劫回帰する世界はループ状で始まりもなく終わりもなく、それ1個しか世界はないとする。 イメージとして、箱根駅伝の最初の走者が1区を走りきり、さあ2区だと襷を渡そうとしたらまた1区のスタート地点だったという感じだろうか。少年サンデーの「伊賀の影丸」(横山光輝)で、敵を追いかけて豪雨の中を走れども走れども着いた先は「三島の宿」だったという、童心にも背筋がゾゾッっとしたシーンが目に焼きついてる(左がそれ)。余談だが僕はこの絵で三島という地名を覚え、この作品全巻を何度も熟読することで日本語すらも覚えた、いわば元祖アニメオタクである。影丸たちは敵の妖術にたぶらかされていたわけだが、実は70年生きてみると世の中というものは丸ごとそんな感じであって、目的地到着が無いのだから何度走っても途中にあった険しい坂道や危険な峡谷が戻ってきて消え去ることはない。だからそれらは自分で乗り越えるすべを開拓しなければ回避できる道は永遠にないのだ。ニーチェはこれを「ニヒリズムの極限形式」と呼んだ。キリスト教のように今まで最高価値だと信じていたものが実はそうではないと悟った時、人間が持つに至る世界観がニヒリズム(虚無主義)である。そこで人間は人生を諦めてしまう消極派か、自分で切り開こうと思う積極派か、そのどっちかを考える価値もないとする悟り派に分かれるが、ニーチェは究極の選択として積極派を推奨した。つまりここで彼はヘーゲルの弁証法をも否定したことになり、後世に大きな衝撃と影響を残したのである。

イメージとして、箱根駅伝の最初の走者が1区を走りきり、さあ2区だと襷を渡そうとしたらまた1区のスタート地点だったという感じだろうか。少年サンデーの「伊賀の影丸」(横山光輝)で、敵を追いかけて豪雨の中を走れども走れども着いた先は「三島の宿」だったという、童心にも背筋がゾゾッっとしたシーンが目に焼きついてる(左がそれ)。余談だが僕はこの絵で三島という地名を覚え、この作品全巻を何度も熟読することで日本語すらも覚えた、いわば元祖アニメオタクである。影丸たちは敵の妖術にたぶらかされていたわけだが、実は70年生きてみると世の中というものは丸ごとそんな感じであって、目的地到着が無いのだから何度走っても途中にあった険しい坂道や危険な峡谷が戻ってきて消え去ることはない。だからそれらは自分で乗り越えるすべを開拓しなければ回避できる道は永遠にないのだ。ニーチェはこれを「ニヒリズムの極限形式」と呼んだ。キリスト教のように今まで最高価値だと信じていたものが実はそうではないと悟った時、人間が持つに至る世界観がニヒリズム(虚無主義)である。そこで人間は人生を諦めてしまう消極派か、自分で切り開こうと思う積極派か、そのどっちかを考える価値もないとする悟り派に分かれるが、ニーチェは究極の選択として積極派を推奨した。つまりここで彼はヘーゲルの弁証法をも否定したことになり、後世に大きな衝撃と影響を残したのである。

積極派こそが究極であるのは、人間は消極的に虚構に逃げこんで傷をなめあっても現実世界では何の救済も得られないからだ。したがって、これが重要なことだが、強い者への憎悪、嫉妬、復讐心をかきたてて人間をそこに追い込んでしまう「ルサンチマン」というものは苦悩、無限地獄の元凶とみなすべきなのである。嘘を垂れ流して「強者を憎め、妬め、復讐せよ」とする、耳障だけは良い「絶対的原理」を吹聴する者を拒絶せよ。そして、次々と生まれ出る真理の中で戯れ遊ぶ超人になれというのが彼の主張だ。この点においても僕はまったくもって同感だ。人間は、いくら頑張っても強い者を否定しても合理的な基礎を持つ普遍的な価値など手に入れることはできず、流転する価値、生存の前提となる価値を承認し続けなければならない、いわば自転車操業を続ける悲劇的な(かつ喜劇的な)存在である。もう笑うしかないぐらい今の自分を言い当てられた気がする。それでもくじけてしまわないのは、健康で生きることの喜びを肯定し続けられているからだと思う。

現状の日本国を俯瞰するに、そうした生き様を貫いている人の数は減ってきているような気がする。失われた30年なる失政を遠因とする慢性的デフレなのか、コロナ禍が社会の活力を蝕んで劣化させた結末なのか、戦争に端を発した輸入インフレの延焼による物価高なのか、その原因は一概に判断できないが、おそらくはそのどれもが相まった複合的現象として日本中に蔓延し、世の中を沈滞させてきたのだ。そしてその空気が俄かにより一層重くなり、日本国の天空に半透明のドームでもかぶせて暗くされたかと危機感を覚えるほどの変調を覚えるようになったのは3年半前に安倍元首相が暗殺されたその日からである。あの極めて不可解なのだが不可解でなかったかのように整然と始末されていった不可解な事件以来、それを本当にそう思っていないのだろうと見えるのに十分なほど無能である総理大臣たちの下で、無言の衝撃をうけた日本国は国としての生体反応が停滞し、国民は生活の先行きが見えない不安の中で五里霧中となり、近隣諸国の軍備拡張に無力のまま怯える日々という暗い洞穴にに落とし込まれてしまった。そして、あたかも次へ進む希望の道への一里塚であるかのようなもっともらしい体裁を伴って、オールドメディアは次から次へと以下のような「空虚言語」をばらまいていったのである。

夫婦別姓、LGBT、女系天皇、多文化共生、多様性、環境、SDGS、国際、平和、交流、生活、貧困、教育、福祉、慈善

いったいなにが起きていたんだろう?? ニーチェならこう答えるだろう。

『ルサンチマン』という毒薬がばらまかれたんだよ

「空虚言語」(Empty Word)というものがある。フランスの哲学者で精神科医のジャック・ラカンの用語で、安定した意味を持たない記号のことを指す。言葉に見えるが実は記号である。そのため意味は常に変化し文脈に依存し、対話型AIのハルシネーション(幻覚)の原因にもなる。人間は自己都合や邪悪な動機によっていくらでもハルシネーションを喚起できるので、「空虚言語」を並べてルサンチマンを巻き散し、解毒できる絶対的原理ですよとプロパガンダを吹聴することは一定の政治的効果を期待できよう。だから無能な政治家ほどそれに頼るのである。「これからは**の時代です!」など「空虚言語」を連呼するだけの政治家は自分の頭も空虚であることを開陳しており、政権奪取しようとは実は1ミリも考えていない万年野党は、年収4000万円で政治漫談を演じる芸人一座である。

ニーチェが「嘘」だとばっさり切り捨てた次のような言葉はラカン派精神分析においては「空虚言語」である。

神、魂、徳、罪、彼岸、真理、永遠の命、理性、価値、権力、自我

当時これらをルサンチマン解消の特効薬としてばらまいたキリスト教会こそが絶対的原理の吹聴者であり、永劫回帰するこの世に唯一の真実などというものは無いのだからそれはすベて嘘である。世界はどのようにも解釈される可能性がある無限に二義的なものであって、どこまで追い求めても「人間の解釈」というファジーで恣意的なものがあるだけという意味において、目的が自己利益の追求オンリー(今だけ金だけ自分だけ)の政治家にとって「空虚言語」は便利で親和性が高い。例えばどこから見ても堂々たる左翼でしかない政党が、一つだけもっと左翼の政党があることを盾にとって「我々は中道だ」といえば、「中道」というまるで絵にかいたような「空虚言語」が記号としての本来の役割を発揮してもっともらしく聞こえ、無知の国民を騙し、場合によっては対話型AIのハルシネーションまで誘発して害悪を増幅しかねない。そうした税金の無駄である政治家を駆逐するには「充満した言葉」(Full Word)のみで自己の定義を述べよと徹底して追い込み、悪手を封じればよいのである。

ことの危なさはアメリカ合衆国でも同じである。ドナルド・トランプは福音派のキリスト教徒だ。ニヒリストではないのだから彼がニーチェ哲学の信奉者である可能性は高くないかもしれない。しかしビジネス界における強者である彼がルサンチマンを抱く人間である可能性はほぼゼロであり、愛国者として国をもう一度強く豊かにしたいとMAGAをスローガンに掲げる意思の根源が福音派の教義にあったとしても、それはニーチェが否定した弱者救済のためのものではない。彼がDOGEを立ち上げ、「言葉遊びより常識が大事」「人間には男と女しかいない」と子供にも伝わる地に足の着いた言葉(Full Word)をもって絶滅に追いこもうとしている敵はアメリカ合衆国の内部に深く寄生してしまった、空虚言語を振りまわして世を惑わすグローバリストだ。暗殺者の銃弾が耳をかすめても何らひるむことない姿は、来世での救済など望まず命を捨ててでも現世で為すべきことを為すという強烈なコミットメントにおいて、意図しようがしまいが、彼はすでにニヒリズムに至っており、 ニーチェが生きておればその姿勢を肯定したのではないかと思うのである。まことに痛快な限りであり、我が国でも高市政権が斯様な政治改革をしてくれるだろう。

両人ともがまさしく超人 (Übermensch)なのである。トランプにおいては国連や国際法の存在というものは、彼に対する福音派ではなく、ニーチェに対するキリスト教教会の総本山の位置づけに既になっていると思われる。ということは、ベネズエラ襲撃において、彼は「神は死んだ」と宣言したのである。その是非をここで論じても仕方がない。絶対に避けねばならぬ事はただひとつ、キリスト教もニーチェも想定していない、人類が全滅する殺し合い(第3次世界大戦)の勃発である。彼がそれを理解し、神もその回避を望んでいると解釈していることを信じたいし、世界各地の小競り合いがそれに発展することを止められるのは彼が功罪合わせ飲んででも行使する軍事力しかないということもわかっているだろう。今我々がこうして生存しているということは、現在のループにおいて絶滅危機は起きていないことを示している。しかし前のループでそれはなかったのだろうか?人類はかつて二度三度滅亡していることが古代遺跡から分かると唱える論者もおり、ノアの箱舟がなければ実は一度滅亡していたのではなかったかと考える者もいる。トランプが人類の救世主なのか破滅の大魔王なのかは現時点においては誰にもわからない。おそらくトランプ自身もわからない。だから彼のここまでの行為の是非はニーチェの言う無限に二義的なものだと考えるのがフェアである。それを、何がしか頭を使った痕跡は一切無く一義的に「いかがなものか」とパブロフの犬のごとく騒ぎ立てている連中は何のルサンチマンに掻き立てられているのか知らないが、超人への途上にないことだけは間違いない。高市総理の 解散権行使によって絶滅の危機に追い込まれる事が確定した政党の上層部が、政策の説明など一言も無いまま自己保身のため絵にかいたような野合を唱え、その唐突さを緩和しようとオールドメディアが子供でも嘘とわかる応援記事を書く。人生終わった爺いどもの気色悪い抱擁一色で高市・メローニの期待に満ちたハグはスルーで「なかったことに」で葬る。しかし、この偏向報道があまりに露骨だったことでかえって国民は気づいてしまった、軒下に潜んで蠢いている奇怪な害虫がまだ駆除できていないことを。このありさまが、あの2022年7月8日の、宇宙の常識を一掃する異様さであったシンクロ報道の既視感を鮮やかに呼び覚ますからだ。こういう連中に無垢の国民が騙されつづけ、政府が一刻も早く駆除の手を打たぬならば、実質的にニーチェ主義化したトランプは自助努力せぬ日本をいずれ見捨てるだろう。高市総理は切った舵のとおり冷徹果断にやり抜くことを日本国存続のために強く期待する。

解散権行使によって絶滅の危機に追い込まれる事が確定した政党の上層部が、政策の説明など一言も無いまま自己保身のため絵にかいたような野合を唱え、その唐突さを緩和しようとオールドメディアが子供でも嘘とわかる応援記事を書く。人生終わった爺いどもの気色悪い抱擁一色で高市・メローニの期待に満ちたハグはスルーで「なかったことに」で葬る。しかし、この偏向報道があまりに露骨だったことでかえって国民は気づいてしまった、軒下に潜んで蠢いている奇怪な害虫がまだ駆除できていないことを。このありさまが、あの2022年7月8日の、宇宙の常識を一掃する異様さであったシンクロ報道の既視感を鮮やかに呼び覚ますからだ。こういう連中に無垢の国民が騙されつづけ、政府が一刻も早く駆除の手を打たぬならば、実質的にニーチェ主義化したトランプは自助努力せぬ日本をいずれ見捨てるだろう。高市総理は切った舵のとおり冷徹果断にやり抜くことを日本国存続のために強く期待する。

ニーチェがラ・ロシュフコーとショーペンハウエルに影響を受けている事は興味深い。両人の書物は我が愛読書だからであり、何かが底流で通じているかもしれない。彼がワーグナーに一時傾倒したことはクラシックファンには周知だろう。その点に関しては、僕はニーチェ自身が作曲をたしなんで作品を残していることと同じぐらいは意味を感じる程度である。むしろ、ニーチェ思想が明治後期か ら大正にわたる日本の名だたる知識人に衝撃を与え、高山樗牛、夏目漱石、新渡戸稲造、和辻哲郎、阿部次郎、萩原朔太郎、芥川龍之介らに大ニーチェ論争を巻き起こさせ、何より僕がファンである夏目漱石が明治38年ごろ、『吾輩は猫である』執筆中に『ツァラトゥストラ』の英訳本と格闘していたことのほうがずっと重大である(左)。高山、和辻、阿部以外は哲学者でなく文人であるがニーチェに没頭して大論陣を張っている。知識人とはこういうものだ。現代の我々から見れば西洋の哲学や芸術や文学に関わる情報も造詣も未だ十分ではない時代にも関わらず、先人たちがそれほどのインテリジェンスを確立していたことを誇りに思う。東洋にそんな国は日本しかなかった。ちなみに芥川龍之介はストラヴィンスキーのレコードを持っていて、それを聴いて育った次男の也寸志は作曲家になった。漱石がツァラトゥストラを選んだ理由といえば 「神の死」「超人」「永劫回帰」が語られているからだろうか、「猫」の後半にその影響があるとされているが僕はまだよく理解できていない。

ら大正にわたる日本の名だたる知識人に衝撃を与え、高山樗牛、夏目漱石、新渡戸稲造、和辻哲郎、阿部次郎、萩原朔太郎、芥川龍之介らに大ニーチェ論争を巻き起こさせ、何より僕がファンである夏目漱石が明治38年ごろ、『吾輩は猫である』執筆中に『ツァラトゥストラ』の英訳本と格闘していたことのほうがずっと重大である(左)。高山、和辻、阿部以外は哲学者でなく文人であるがニーチェに没頭して大論陣を張っている。知識人とはこういうものだ。現代の我々から見れば西洋の哲学や芸術や文学に関わる情報も造詣も未だ十分ではない時代にも関わらず、先人たちがそれほどのインテリジェンスを確立していたことを誇りに思う。東洋にそんな国は日本しかなかった。ちなみに芥川龍之介はストラヴィンスキーのレコードを持っていて、それを聴いて育った次男の也寸志は作曲家になった。漱石がツァラトゥストラを選んだ理由といえば 「神の死」「超人」「永劫回帰」が語られているからだろうか、「猫」の後半にその影響があるとされているが僕はまだよく理解できていない。

締めくくりにリヒャルト・シュトラウス作曲の『ツァラトゥストラかく語りき』を聴いてみよう。ウィキペディアのタイトルは「こう語った」になっているが僕はどうも文語調の「かく語りき」でないと収まりが悪い。演奏スタイルも1970年代にアナログのステレオのHiFi録音技術がピークを迎えることに合わせた豪華絢爛型、そして80年代になるとデジタル録音とCDという新メディアによって静謐な細部まで分解能の高い透明感を謳った演奏も出てきた。そのどちらもがメリットとなるように巧みに書かれているリヒャルト・シュトラウスのスコアの質の高さが時代を追って浮き彫りになってきたように思う。この曲及び英雄の生涯はフランクフルト歌劇場管弦楽団によって初演された。僕が同地に駐在していた頃の同歌劇場の音楽監督は読響でメシアンの秀逸な演奏を何度も聴かせてくれた現在世界最高クラスの指揮者シルヴァン・カンブルランで、現在の読響音楽監督セバスティアン・ヴァイグレも2003年まで同じポストにあったということで縁を感じる。

スタンリー・キューブリック監督が「2001年宇宙の旅」に使用したため冒頭部分2分ほどばかりが有名になってしまったが、全曲に渡って隙のない見事な音楽である。シュトラウス自身が1944年6月13日にウィーン・フィルハーモニーを振った録音は宝物だ。 80歳の誕生日を記念して1週間の放送スタジオコンサートが行われ、正規録音はないが家族がプライベートに録音した音源ではないかとされているのがこのビデオだ。何度かの復刻により音も鑑賞に耐え、作曲家の解釈が最も反映された演奏がVPOにより再現されている価値は何ものにも代えがたい。これを知れば豪華絢爛型の演奏スタイル、ましてやディズニーの伴奏音楽みたいな路線は本質をおよそついてないことがお分かりになろう。なおコメントにあるが、この演奏の3日後にスタジオから数マイルしか離れていない石油精製所が連合国の激しい空爆で殲滅されたという。そんな空気の中でこれだけの演奏ができてしまう音楽家たちには畏敬の念を覚えるしかない。

ステレオ録音でもう少し良い音でという方。ヘルベルト・フォン・カラヤンは記憶ちがいでなければこの曲を3回録音している。ベルリン・フィルハーモニーとの2つは品格を伴っている純度の高いゴージャスな演奏である。そちらを好む方に何の異論もない。しかし、これは多分に趣味の問題ではあるが、僕はやは りリヒャルト・シュトラウスにおいてはウィーン・フィルハーモニーが本能的に持っている音楽の変転する流れやメリハリへのアジリティー(敏捷性)、および感度の高さと艶やかな音色がなければ物足りない。そこで、同じ趣味の方にはカラヤンのデッカ初録音である第1回目の演奏をおすすめしたい。これは日本では1973年の9月ごろに、カラヤン初の廉価盤として千円で発売されあっという間に売り切れになった一群の懐かしいLPの内の一枚でもある。ツァラトゥストラはこのレコードが2001年宇宙の旅に使われたものであるというふれ込みでシリーズの目玉扱いであり、買うかどうか最後まで迷ったが高校3年生で金が無く、ブラームスの交響曲第1番、ホルストの惑星、くるみ割り人形とペールギュントという当時に関心のあった曲の選択になってしまった。 1959年の録音であるがデッカ肝入りの素晴らしい音で、演奏は作為的な見栄や贅肉のないギュッと引き締まった魅力があり、今より音色に色気があった頃のウィーンフィルが香り高い音でシュトラウス直伝のニュアンスまで余すところなく伝えて文句なしだ。

りリヒャルト・シュトラウスにおいてはウィーン・フィルハーモニーが本能的に持っている音楽の変転する流れやメリハリへのアジリティー(敏捷性)、および感度の高さと艶やかな音色がなければ物足りない。そこで、同じ趣味の方にはカラヤンのデッカ初録音である第1回目の演奏をおすすめしたい。これは日本では1973年の9月ごろに、カラヤン初の廉価盤として千円で発売されあっという間に売り切れになった一群の懐かしいLPの内の一枚でもある。ツァラトゥストラはこのレコードが2001年宇宙の旅に使われたものであるというふれ込みでシリーズの目玉扱いであり、買うかどうか最後まで迷ったが高校3年生で金が無く、ブラームスの交響曲第1番、ホルストの惑星、くるみ割り人形とペールギュントという当時に関心のあった曲の選択になってしまった。 1959年の録音であるがデッカ肝入りの素晴らしい音で、演奏は作為的な見栄や贅肉のないギュッと引き締まった魅力があり、今より音色に色気があった頃のウィーンフィルが香り高い音でシュトラウス直伝のニュアンスまで余すところなく伝えて文句なしだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

バッハと数学に関する小論

2026 JAN 13 0:00:38 am by 東 賢太郎

読書をしているとちょっとした言葉が気になることがある。それをそのまま放っておくかどうかで語学力に大差が出る。もちろん日本語だってそうだが、それが外国語の場合、僕は語源まで調べたいのでラテン語辞典も持っている。そこまでしているのは僕ぐらいかなと思っていたが、今やAIが瞬く間に語源の組成まで教えてくれるのだから今からすぐに誰でもできる。いい世の中になったものだ。もしいま僕が受験生だったら勉強の仕方は革命的に変わっていただろう。

語源にこだわるようになったのは当時の必読本だった「試験に出る英単語」の影響だ。よく出るという謳い文句より、接頭語や語源で単語を分類して覚えればエコノミーという考え方が気に入ったのだ。のちにそれは英単語だけの話ではなく、「分類という頭の使い方」はすべての知的作業や学問のベースとなるという大事な発見に行き着いたのだから同書には感謝している。子供の頃に読んだファーブル昆虫記やシートン動物記はまさに分類だったし、ダーウィンはフィンチのくちばしでそれをやって進化遺伝学を創造した。文法でたとえるなら暗記は名詞、頭の使い方は動詞である。つまり「何万個の英単語を暗記しても1つの文章にもならないから物知り博士やクイズ王にはなれるだろうが、インテリジェンスの涵養には何の役にもたたないよ」ということだ。それを言っても暗記専門の人は信じない。分類ができる人は信じる。なぜなら人間も分類しているからだ。

語源を探っていくとどんなメリットがあるのだろう?それをご説明しよう。たとえば英語のテースト(taste)は「味」だが、好み、趣味、美意識の意味にもなる。日本語の「味わい」もおおよそ同じ意味あいをカバーしており、 AIで調べると中国語も同様だ。つまり古来より東洋も西洋も味覚の比喩で抽象的な感覚を共有し、その選択の具合で人間の中身を評価したりしてきたのだ。こうしたことは試験には出ないが有益だ。言葉は人間の思考回路から生まれるからであり、その成り立ちのなりわいを調べれば人類の歴史がわかるという意味で文化的な遺跡であることが体感できる。試験に出る年号の暗記は僕もしたが10年でほとんど忘れ何の支障もない。言葉は遺跡だという学習から本稿が生まれたことは読了して頂けばご理解いただけると思う。どちらが生きるために重要かということはここでも明らかになる。

ラテン語で食通のことをhomo elegansという。homoは人であり、elegansはどなたもご存じの英語のエレガント(優雅な)の語源だが、そのまた語源はラテン語のēlēgō(吟味して選別する)で、分解すると ē-(外へ)+ legō(集める・読む・選ぶ)である。つまり「集めた中から外へ選び出す」というイメージでelection(選挙)もここからきている。要するにローマでは「選別された人」が食通と思われていたのである。セレブに置き換えれば現代日本でも同じと思われるかもしれないが、セレブは英語のcelebrity(セレブリティ)の略で著名人のことであり、金持ちの意味ではない。選別されたわけではなく相続や不動産や株で資産を得ただけの人はそもそもセレブでなく、概して真の意味での食通でもない場合が多いのである。

とすると、ラテン語のelegansというものがどういう意味か気にならないだろうか?なるという人は目がある。これが解答だ(Chat GPT)。

- 優雅な、上品な、立派な

- 好みのうるさい

- 識別力のある、教養のある

次にその子孫である英語のエレガントの意味だ(Weblio英和辞典)。

- 上品な、優雅な、しとやかな

- 気品の高い、高雅な(芸術・文学・文体など)

- 手際のよい、簡潔な、すっきりしている(思考・証明など)

- すてきな、すばらしい(主に米国で用いられる)

これを見比べて思い出すことがある。受験勉強で「大学への数学」にはまっていた頃、その界隈で理想とされたのが「エレガントな解法」なるものだった。エレガントといえばオシャレみたいなもので、女性や服装や髪型を言うものとしか思っていなかったから、解法なんて無機質な言葉を形容するのが不思議だった。それが難問を5行ぐらいでささっと解いて「お先に」と教室を出て行けるシンプルでスマートで無駄のない解き方を意味することを知るにはしばらく時間を要した。多くの複雑な問題は解き方が数通りあって、どれでも正解だが短くて速いに越した事はない。凡ミスのリスクが減り、検算もでき、問題数が多いほど合格に有利だからだが、僕の美学においてはそうした功利的なことより単にカッコいいからだった。そう、この「カッコいい」という語感が数学の「エレガント」であり、そう感じられるかどうかがセンスなのだ。僕はそろばんを習っておらず暗算ができないし、計算は遅くて下手な部類だ。しかしそれと数学力は別物だということは数学が苦手な人ほどわかっていない。

ここでラテン語のelegansの2.「好みのうるさい」に光が当たるのである。この意味は英語になると消えてしまっていることにご留意いただきたい。僕はダサい解き方で丸をもらっても嬉しくない。即ち、解き方の好みがうるさい。これはある意味で上級者の証しである。問題用紙を真っ黒にして膨大な計算をして腕力で解きましたってのはスマートさに欠け、泥と汗のにおいがプンプンする。それがどうにも性に合わない。そういう性格でないとなれないものなのかもしれないが、あくまでこれは受験数学の話だ。それ以上はやってない僕に語る資格はないが、最小の時間と労力で最大の効果を得ることこそ数学的と感じていたのであり、それを無視して数学の問題を解くこと自体が定義矛盾で気持ち悪かったのである。

ここで英語のエレガントの3.「手際のよい、簡潔な、すっきりしている(思考・証明など) 」に光が当たる。英語はラテン語にはあった「好みのうるさい」が消えた代わりに、これが入っている。あくまでイメージだがとても英国人らしい思考の痕跡と思う。「腕力で解きましたってのはスマートでない」のスマートとはこのことだ。問題を手際よく簡潔に解く。スマホのスマートはまさしくこのニュアンスであり、多機能を複合するエレガントな解決法なのである。ガラケーでも充分に便利だったのにそれで満足しない「好みのうるさい」人たちがアメリカにいたわけだ。単なる便利さではない、その方が先進的で合理的でカッコいいというオシャレ感も大衆の心をがっちり掴み、企業収益で大差がついたのもスマートだった。優雅や教養は金にならないがカッコよさは万能なのだ。

僕の好みがうるさいのはこだわってる分野だけでそうでない分野はそもそも好みがない。だからその分も集中投下してうるささは2乗になり、世間様と平仄が合うことはまれだ。何々同好会とか友の会みたいなゆるい集団に参加するのは無理であり、人生所属したのは技を究めるガチの体育会だけだ。サラリーマンはそれ自体がだめであんまり所属感がなく、人事評価する上司にそれをアピールする競技大会である飲み会やカラオケは苦痛であった。それでも31年も続いて役員にしてもらったのは体育会時代と同じくガチで仕事して技があったゆえだ。負けない方法は勝つまでやめないことだ。いくら負けてもそう信じられたのは自分のこだわった技が通じないはずはないと自信があったからだ。

その自信のルーツを探ると「数学のエレガント」に帰着するのだから受験勉強に没頭したことは重大な価値があったと思う。数学は宇宙の決め事を読み解く言語であり書いたのは神だ。そこに無駄はない。なぜなら人間とて半導体に余分な回路を作る者はいない。まして神がそんなことをするはずがない。だから必ず必要最小限かつ必要十分。人間はそれを美しいと感じるように造られている。それがエレガントの実体なのだ。この考え方は一神教的である。多神教の日本人は融通無碍のあいまいを好み、ロジックという原理原則が世の中を支配しているという考え方は一般に嫌う。僕も多神教の親に育てられたが、決定的に宗旨がえをするきっかけは数学だ。それほど強烈なインパクトがあった。以来それが正しいと確信している。なぜならエレガントの魅力に憑りつかれて気がついたら偏差値が80になっていた。理由不明。これを神の祝福というのかなと思ったわけだ。

ヨハン・セバスチャン・バッハの音楽が数学的だという人は結構いる。その質問を僕にした人も何人かいる。しかし、レオナルド・ダヴィンチやミケランジェロもそう言われることがあるが、遠近法が数学だと言われてもねという感じを禁じ得ない。バッハの作品には音楽的な理由からカノンやフーガなど様々な法則的なものが散りばめられている。オクターブ内の12の楽音は周波数が数値化できる物理量であるからその法則を音の長さや音程の距離のパターンとして計量化できるのは当たり前である。それを発見しようと思えば簡単なのも難しいのもあろうが、要はやろうと思うか思わないだけであり、そこからわかることはバッハが自分の作曲技法の個性として法則性、パターン性を重視していたということである。それゆえに前奏曲とフーガの24のペアから成る平均律グラヴィーア曲集が2セットも書かれたわけだ。そこから得られる大伽藍の如き圧倒的な感動がフーガという技法に多くを負っていると言ってもいいだろうが、数値で計量化できる規則性のためといえば疑問であり、ましてそれを数学と呼ぶかと聞かれればNOである。それが使われた理由、なぜその音をそこに書いたかはバッハがそれを音楽的と思ったからに他ならず、事実はそれ以上でも以下でもない。

数学美が埋め込まれているからバッハの作品は感動的なのだと言いたい人々の気持ちはわからないでもないが、それならあなたはブーレーズの作品にも同じほど感動しますかと問いたい。僕はル・マルト・サン・メートルを時々聴くが、フィボナッチ数列であるひまわりの種の螺旋状の並びが魅了しているかどうかはわからない。ブーレーズは神の摂理の数字を封じ込めてあると公言しているがそれはどこのどれかは語っていない。アナリーゼできないほど巧妙に作られているのだろうが僕が魅力を感じているのは計量化できない音色だ。科学者でもあったレオナルド・ダヴィンチの絵にはひょっとして数学の効用があるのかもしれないが、バッハが数学者でもあったという話は聞かないし、数学者だったブーレーズやアンセルメがバッハ演奏に特に情熱を示したようにも思えない。

本稿を書きながら僕がバックでずっと流していたのはワンダ・ランドフスカ女史の平均律グラヴィーア曲集第1・2巻の全曲である。両曲集ともグールドの演奏は聴くたびに発見があるし、第2巻はタチアナ・ニコラーエワがイチオシなのだが、不承不承ながらただ一言リザベーションをここに書かざるを得ない。どちらも楽器はピアノなのだ。ランドフスカはハープシコードによるバッハ演奏の創始者でありゴルトベルク変奏曲をそれで初めて録音した人だ。ピアノによる演奏には批判的だった。それを覆したのがグールドだったわけだが、だからといって彼女の演奏の価値が色あせることは永遠にない。むしろ久々にこうやって腰を据えて味わってみるとこの演奏の魅力にはまったくもって抗い難いものを感じるのである。僕が古楽器を好きでないのは周知だが、それは懐古趣味だからでも弦楽器のノンビブラート奏法のせいでもなく、ひとえにロ長調のジュピターを聴かされるピッチのせいだ。A=440Hzの記憶との乖離という犠牲を払ってまでオーセンティシティに価値があるかというと僕は否定的だ。その興味深くはある知的な試みは博物館でやればいい。その不都合はこの録音にはない。楽器はエラールでバッハ演奏へのオーセンティシティの知識は僕にはないが、この素晴らしい演奏にバッハが喜ばないはずがないと確信できる、それだけで十分だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ルロイ・アンダーソン The Waltzing Cat

2025 DEC 31 23:23:57 pm by 東 賢太郎

The Waltzing Cat(ワルツを踊る猫)、聞き覚えのある方が多いと思います。どこで覚えたのか、このユーチューブのようにトムとジェリーかなと調べますと、伴奏作曲者はスコット・ブラッドリーという人物でルロイ・アンダーソンとは関係ないですね。でもこのビデオはまるで伴奏音楽かのようです。

そういえば1969年に「黒猫のタンゴ」というのが流行りましたね。当時僕は中3かな、よく覚えてます。歌っていた皆川おさむさんが今年亡くなったそうです。

これ、イタリアの童謡「黒猫がほしかったのに」のカバーらしく、日本語のまま全世界でヒットしてレコードは400万枚売れたそうです。「上を向いて歩こう」はスキヤキの題名で1000万以上売れたらしいけども、以前にどこかに書きましたが、この曲は和声と旋法とリズムという音楽的構造に非常に光るものがあります。すごい曲なんです。ところが黒猫はなにせ4種類しかコードを使ってませんからね、ひょっとしてコード単価の世界記録かもしれないと思うほど単純きわまりない音楽で、それはそれで偉業です。この曲の世界的ヒットは、今世界を席巻しつつある日本のアニメブームの予兆だった気がします。文化というものが権力で生まれたためしはありません。西欧においては宗教が権力と一体だった時代が長らくありますが、そこにあった文化の母体は教会であって国家ではありません。教会と言ってもその空間の中ではなく、外に足を踏み出して聖書も忘れて色恋にまみれちまったいわば歌舞伎者の世界で花開いていったのが我々がクラシック音楽と呼んでいる物の大半です。だから一般には貴族趣味と思われていますが、実は権力の為に権力を持ちたい連中とは関係ないんですね、その干渉は百害あって一利なくプロコフィエフやストラヴィンスキーは逃れましたが、ガッツリ拉致されてしまったショスタコービッチはかわいそうでした。

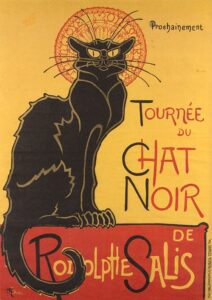

音楽の発展がいかに権力と関係なかったかを示す象徴としてパリのモンマルトルに1897年まであったキャバレー「黒猫」(ル・シャ・ノワール、Le Chat noir) という文芸人のたまり場があります。初めてのピアノを置いた酒場でした。あそこらへんは税金が低い区画で、安酒飲ます居酒屋、キャバレー、ダンスバーみたいのがごちゃごちゃあったわけです。貴族の館っぽいおすましした上流階級のサロン、リストやショパンはそこで弾いていた人達ですが、そういう世界に対してちょっとお洒落でとんがった庶民の小金持ちが遊ぶ場所という新コンセプトの「黒猫」は繁盛したようです。ドビッシーも出入りして弾いたというから贅沢なものです。僕は気質的にそっちの方が好きですね。サティはそこのピアニストの1人で、無頓着な風来坊のイメージがありますが着る物だけは金をかけて気張っていたようです。

音楽の発展がいかに権力と関係なかったかを示す象徴としてパリのモンマルトルに1897年まであったキャバレー「黒猫」(ル・シャ・ノワール、Le Chat noir) という文芸人のたまり場があります。初めてのピアノを置いた酒場でした。あそこらへんは税金が低い区画で、安酒飲ます居酒屋、キャバレー、ダンスバーみたいのがごちゃごちゃあったわけです。貴族の館っぽいおすましした上流階級のサロン、リストやショパンはそこで弾いていた人達ですが、そういう世界に対してちょっとお洒落でとんがった庶民の小金持ちが遊ぶ場所という新コンセプトの「黒猫」は繁盛したようです。ドビッシーも出入りして弾いたというから贅沢なものです。僕は気質的にそっちの方が好きですね。サティはそこのピアニストの1人で、無頓着な風来坊のイメージがありますが着る物だけは金をかけて気張っていたようです。

今そういうのがパリにあるのかどうか知りませんが、ムーラン・ルージュやリドに発展的解消しちまったとすれば残念ですが、それはそれでお上品なストリップという日本人にとっては摩訶不思議な空間が保持されてるという意味では遺伝子は引いてますね。ニューヨークもピアノバーがあるけれどあれはあっけらかんとあっぱれなアメリカンでちょっと違うんだよなぁ、例えば『ジュ・トゥ・ヴ』(Je te veux、お前が欲しい)が似合うっていいますかね、そうやって女性を口説こうが何でも結構なんだけども決して下品でもなくてっていう “モデストなドレスコード” である必要があるんですね。そういうのは何のことない京都のお茶屋さんの文化ですよ、赤穂浪士の大石内蔵助が通ってたぐらいだからこっちの方がずっと先輩なんでね、我々日本人は万事において世界に冠たるブランドを誇る民族だって事を忘れてはいけません。パリはパリならではの色気がありますけどね、僕が長らくヨーロッパに住んでクラシック音楽を聴きながら味わってきたのはそういう部分が大いにあります。ハプスブルグのウィーンにもミラノにもマドリッドにもあるし、ドイツの神聖ローマ帝国都市やハンザ同盟都市にもあるし、辺境だったプラハやブタペストにだってある。大都市ではロンドンだけ異質なんです、ヘンリー8世が本丸のキリスト教を離れちゃったのは大きかったですね、産業革命で金持ちにはなったけれど本丸の音楽家達を輸入する文化になっちゃった。まあそのおかげでヘンデルが出てきたしザロモンセットや第9も書かれたんですが、文学や科学や哲学ではそういうことは起きてないですね。音楽が宗教、王室といかに不即不離で歩んできたか物語ります。そして19世紀の末になってそれが市民のものになった象徴が「黒猫」なんです。その風土に生まれ育ったドビッシーが宗教とも王室とも関係なく完全に市民のものになった近代音楽、例えばメシアン、ブーレーズに橋渡しをする存在になった。だから音楽史を進化論的に見るなら彼はルネサンスの申し子なんです、ラヴェルは和声と音楽語法の革命をやりましたがフランス、バスク文化の中であってユニバーサルにはなってない。そこが評価の分かれるとこです。でもどっちかと言えば僕はラヴェル派かなあ。パリは何度も行ったし大好きなんですが、昨今は大量の移民で治安が大変なことになってるらしい。もう消えちゃった文化かもしれませんね。

サティ 『ジュ・トゥ・ヴ』。人間のミャオミャオです。

表題に戻りましょう。ルロイ・アンダーソンはアメリカのヨハン・シュトラウスといわれます。まあ言ってるのは文化の理解度が低いアメリカ人だけで、だから黒猫に対するピアノバーだよねと言われてしまえばそれまでです。ただその比喩が正鵠を得ていると言えないこともないのは、ユダヤ人だったシュトラウスは権力のしもべではなかったことです。シュトラウスのお葬式は、ブラームスもそうですが、シュテファン大聖堂ではなくこじんまりした異教徒の教会で行われましたからね。彼はお父さんの代からラデツキー将軍をたたえたりし、国家権力によいしょしながら生きのびてウィーンの大衆の心を掴んだという、日本だったらレコード大賞を取って紅白歌合戦に出たみたいな国民的芸能人だったんです。それを貴族っぽく「クラシック」に仕立て上げるしたたかなウィーンの権力者と商人たち。僕は商売柄たくさんのそういう連中に会いましたが、ハプスブルグの栄光と遺産をかさにきて実に金儲けが上手いんです。なにせいじめてたモーツァルトまで見事にそのネタに使っちゃいましたからね、僕もヨーロッパに住むまではすっかり騙されてました。それほど日本の西洋文化の受容ってのはお気楽で底が浅いんです、文科省もNHKもまんまとその手先に使われてるし小沢征爾がウィーンフィルの音楽監督にまでなっちゃう。表面的には名誉なことですよ、でもお公家さんみたいな日本の権力者が関与してくるとそんな程度でちょいちょいとごまかされ、金をふんだくられるんです。だからクラシックは何となく借り物の権威をまとった余所行きの浮ついた存在になって、よれよれのおじいちゃんになった西洋の巨匠の演奏を有難く拝聴しないといけない感じの世界になって、宝の山である名曲たちがいくら心ある聴衆の琴線に触れようと日本に根付かないんです。

The Waltzing Catがどういう経緯で書かれたかは調べましたがよく分かりません。でも愛らしくて品格もあって素晴らしい音楽ですね。アンダーソンのヴィオラ、チェロに弾かせる中声の魅力がここでも遺憾なく発揮されてますし、この滋味のある味つけは後世の誰もできてませんから大変な才能と思います。世界的猫ブーム、アニメであるトムとジェリーにつけてもおかしくない曲を書いたという2つの意味で、現代人の嗜好を75年も前に先取りしたといっていいでしょう。

作曲家の自作自演というのは結構残っていますが、ピアノだけでなく歌まで歌っているのはあまりないです。この曲は紛れもなく歌曲だったんです。アンダーソンがどんな人だったか貴重な映像をご覧ください。

“The Waltzing Cat” by Leroy Anderson © Woodbury Music Company LLC, SMP (ASCAP)

それでは皆様、よい年をお迎えください。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「猫科」に分類されるラヴェルとハスキル

2025 DEC 30 2:02:02 am by 東 賢太郎

夏目漱石が結婚し、英国留学から帰国して東京帝国大学の講師になった翌年の明治37年初夏、千駄木の家に子猫が迷い込んできた。黒猫だった。家に出入りしていた按摩のお婆さんが、「奥様、この猫は足の爪の先まで黒いので珍しい福猫でございます。飼っていれば家が繁盛いたしますよ」と伝えたことで飼われることになったが、名前はつかずにずっと「猫」のままだった。明治39年に本郷に引っ越した(西片のそこは僕が2年住んだ下宿の目と鼻の先だ)。「猫」は明治41年9月13日に病で5歳に満たない生涯を閉じ、漱石は彼を庭に葬って墓碑を立て、知人や門弟に死亡通知を出した。程なくして「吾輩は猫である」は文学誌『ホトトギス』に11回に分けて掲載され、彼の処女作の長編小説となる。かくして「猫」は人類史上最も重要な猫に列せられることとなったわけだ。

誠に結構なことだが、僕としてはとりわけ彼が黒猫であったことに誇りを覚えるものである。我が家のフクもしかりだからで、さらにその名も福猫由来と言いたいところだが、実は顔がぷっくりしたぷくちゃんに由来する。しかし、共に過ごした5年といえばあの忌まわしいコロナの厄災期にぴたりと重なっているのであり、我が家はワクチンを一本も打たずに事なきを得ているのだから守り神ではあった。しかも外出ままならぬその期間にビジネスでは次々と新たな出会いがあって、そのおかげでいま仕事が国内とアメリカで9つもある。数えてみると社員の3倍近い19名の国内外パートナーが実現に向けプロフィットシェアリングの形で協力してくれており、ソナーを中心にハブ・アンド・スポークスの事業モデルができてきた。 そのうち13名はフクの5年間にご縁ができたというのだから、まさに福の招き猫だったのである。

思いおこせば小学校時分から一緒に暮らしてきた昔の猫たちも、みんな僕の中で生きている。おしりをポンポンしてひょいと肩に担ぎ上げた時の感じや、両手をお腹にまわして持ち上げたときの、あの猫この猫のボリューム感が、当時の東家の出来事や世情の思い出と共にまざまざと手のひらに蘇ってくるからだ。その度に僕は「ああ猫のいる星に生まれてよかったなあ」と神様に感謝を捧げるわけである。この性格はいかなる理由があろうと寸分も揺らぐことなき頑強なもので、すなわちどんなに美人だろうが金持ちだろうが、猫を捨てて猫嫌いの女性と暮らすという人生観は僕の中に100%存立の余地がなかったわけで、この点、確かめたわけではなかったけれど家内がそうでなかったのは幸いだった。

一般社団法人ペットフード協会のデータ(2024年)によれば、日本人は犬を約679万頭、猫を約915万頭飼っているそうだ。我が家は野良猫しか飼わないからデータ外だろうし、ペットショップの客になる気はないし、「犬も好きですが」という猫好きは別人種と認識している。ほとんどの飼育者というものは人間と動物を峻別し、ペットなる擬人化したコンセプトで認識し、優位に立つ人間の視点で共生を楽しむ人たちである。それを否定する気はないが、家内が指摘するように僕は猫の生まれ変わりの「猫科」に分類されるべきであり、自らを擬猫化した感覚で人間をやっており、すべての猫様に敬意を払って接しているという者である。そんな妙ちくりんな人はまずいないだろうし猫も些か驚いてはいよう。ヘミングウェイや伊丹十三の猫愛の底知れぬ深さについては知得しており、いくら畏敬しても足らないのだが、しかし彼らは愛犬家でもあるから僕としては準会員なのである。915万頭の飼い主さんのうち肝胆相照らすことができる方はきっとおられるとは思うが数える程度だろうし、それ以外の圧倒的大多数の愛猫家とは深いところで話は合わないだろうという半ば諦念の世界に長らく僕は住んでいる。

あらゆる芸術家は猫と相性が良さげに思えるが、では彼らの何%が我が身のようであるかというと怪しい。例えば猫と文学を結ぶ試みというと、真の天才ETAホフマンが1819~1821年に書いた『牡猫ムルの人生観』を始祖とする。現実に彼は「ムル」という名の牡猫を飼っており、同作の構成はカットバック手法のミステリーもかくやと思わせる驚くべき斬新さを誇る。これを書けたということはホフマンは少なくとも猫好きであったろうが、果たして自身が「猫科の動物」であったかとなると疑問である。また、同作と「吾輩は猫である」の関係はいろいろな識者が語っているが、ドイツ語ゆえ漱石が読んだかどうかは不明とされる。作中で婉曲に言及はしているので存在を知っていたことは確実であり、ホフマンがムルの逝去で人間並みの「死亡通知」を友人たちに送付した事実があることから、同じことをした漱石の行為が偶然であり模倣でなかった確率は非常に低いことを僕は断定する。しかも、関連した資料を一読するに漱石はホフマン同様に猫科でなかったばかりか、猫好きだったかどうかさえも怪しい人物の気がするのだ。作中の言及はいずれ模倣が発覚することを予見してのアリバイ作りであり、動機は異なれどハイドンが交響曲第98番にその当時は誰も知らぬジュピターを引用した意図に通底するものがあったというのが私見である。

いっぽう猫と音楽となると、結びつけ方はいろいろだ。ミュージカル「キャッツ(Cats)」はイギリスの詩人T・S・エリオットの『キャッツ – ポッサムおじさんの猫とつき合う法』なる興味深い作品を原作とする。アンドリュー・ロイド・ウェバーの音楽も楽しい。これを観て思い出したのは、成城学園初等科にいた時分、作曲家の芥川也寸志さんの娘さんが同じ桂組におられ、クラス担任だった北島春信先生の台本に芥川さんが作曲したミュージカル「子供の祭り」が歌の上手い子たちの出演、作曲者の指揮で演じられるという贅沢なイベントがあったことだ(記憶違いでなければ渋谷公会堂で)。生のオーケストラはこれが初めてであり、次々とくり広げられるきれいな歌やダンスに心がうきうきし、音楽の授業を嫌悪していたことを少々悔悛したものだ。この経験があるから、オペラと違いミュージカルというジャンルには遠いふるさとを見るような郷愁がある。Catsは素晴らしい。猫界の繁栄に貢献した事は間違いない。

ロッシーニが書いたことになってる『二匹の猫の滑稽な二重唱』は鳴き声の雰囲気をよく活写している。しかしこれこそがペットを擬人化し、優位に立つ人間の視点で共生を楽しむという趣向において、いわばトムとジェリーの古典音楽版であり、作曲者が猫科か否かという視点の解明とはなんら相いれない所に成立しているという点において漱石の猫の音楽版でもある。オペラ・コミックの路線と見れば十分に楽しめるが、それはロッシーニの世界ではないという矛盾をはらむのである。

この路線の親類とでもいうスタンスとして、標題をつけないショパンが何も語っていない音楽を「猫が突然鍵盤の上に飛び上がって走り回っている様を連想させる」として押しつけがましく猫のワルツと呼んでみたりする人がれっきとして存在するわけだが、僕は作品34-3にそんなものを微塵も連想しない。それは誰の連想なんだ、それとショパンと何の関係があるんだと、いかがわしい表題には作曲家の著作権を弁護したくなるばかりだ。のちにクラシックを深く学ぶにつれ、そうしたことどもは永遠に表層の部分だけに関わる種の人々がやり取りする稚拙な表象であったことを知るが、そうした理解不能な異人種の存在が子供時分の僕を長らく音楽室から遠ざける元凶だった事実も知ることになった。猫はおろか音楽までおぞましく擬人化する地平で素人や子供に親しんでもらおうというアイデアは、パンダに頼る田舎の動物園経営のようなもので、3歳の乳飲み子ならともかく真の聴衆を育成しない全くの愚策である。

猫科の音楽家はいないのだろうか?そんなことはない。仲良しだった女性ヴァイオリニストのエレーヌ・ジュルダン・モルランジュに「猫の鳴きまねの際立った才能がある」と高く評価されたモーリス・ラヴェル(左)はシャム猫2匹を飼い、オペラ「子供と魔法」で猫の二重唱を作曲した。家でエレーヌとそれをミャオミャオ歌っていると、心配そうな顔をしたシャム猫たちが集まってきたというからその腕前は本家のお墨付きを得たものである。しかし、猫の鳴きまねにおいてなら僕はラヴェルに負けない自信がある。彼は2匹だが僕は10匹の同棲経験があり、その各々の声色をいまでも鳴き分けることができるからである。そうした見地から作曲家の「猫度」を判定してみるならラヴェルは1位と言っていいだろう。理由は42歳の時に母親が亡くなってからの行動と経緯にある。結婚しなかった彼は重度のマザコンであり、 1人でいられず弟や友人の家を転々としていた。 その喪失感を体験している僕としては理解できるし、むしろよく4年も耐えたものだと同情もする。回復途上にあったわけでないことは、 3年後に友人に「日ごとに絶望が深くなっていく」と悲痛な手紙を出し、作曲中だったクープランの墓およびラ・ヴァルスを除くと実質的な新曲は生み出せていないことで想像がつく。現代ならおそらく抗鬱剤が投与されて救われたろうが当時はそれがない。ドツボの修羅場から逃れるべく、ついに4年目になってパリから50キロ離れたモンフォール・ラモリーに人生初めての一軒家を買って引っ越す。そしてその家に住んでいたのがミャオミャオのシャム猫一家だったのだ。その甲斐もあって彼はやがて渡米できるまで回復を見せ、結果として我々は『ボレロ』、『左手のためのピアノ協奏曲』、『ピアノ協奏曲 ト長調』などを持つことができたのだ。

猫科の音楽家はいないのだろうか?そんなことはない。仲良しだった女性ヴァイオリニストのエレーヌ・ジュルダン・モルランジュに「猫の鳴きまねの際立った才能がある」と高く評価されたモーリス・ラヴェル(左)はシャム猫2匹を飼い、オペラ「子供と魔法」で猫の二重唱を作曲した。家でエレーヌとそれをミャオミャオ歌っていると、心配そうな顔をしたシャム猫たちが集まってきたというからその腕前は本家のお墨付きを得たものである。しかし、猫の鳴きまねにおいてなら僕はラヴェルに負けない自信がある。彼は2匹だが僕は10匹の同棲経験があり、その各々の声色をいまでも鳴き分けることができるからである。そうした見地から作曲家の「猫度」を判定してみるならラヴェルは1位と言っていいだろう。理由は42歳の時に母親が亡くなってからの行動と経緯にある。結婚しなかった彼は重度のマザコンであり、 1人でいられず弟や友人の家を転々としていた。 その喪失感を体験している僕としては理解できるし、むしろよく4年も耐えたものだと同情もする。回復途上にあったわけでないことは、 3年後に友人に「日ごとに絶望が深くなっていく」と悲痛な手紙を出し、作曲中だったクープランの墓およびラ・ヴァルスを除くと実質的な新曲は生み出せていないことで想像がつく。現代ならおそらく抗鬱剤が投与されて救われたろうが当時はそれがない。ドツボの修羅場から逃れるべく、ついに4年目になってパリから50キロ離れたモンフォール・ラモリーに人生初めての一軒家を買って引っ越す。そしてその家に住んでいたのがミャオミャオのシャム猫一家だったのだ。その甲斐もあって彼はやがて渡米できるまで回復を見せ、結果として我々は『ボレロ』、『左手のためのピアノ協奏曲』、『ピアノ協奏曲 ト長調』などを持つことができたのだ。

「子供と魔法」猫の二重唱

ドビッシーが猫科だという人もいるが僕にはちょっとイメージがわかない。猫好きな人、猫的な人と猫科は生物学的に異なるのである。仕事柄もう世界中で何千人と握手をしているが、想像するに、ラヴェルの手は骨張って華奢だがドビッシーは肉厚でごつい感じがする。手は人物を語るが、猫科の感じがしない。ちなみに僕の手は男としては小さめでとても華奢だ。仲良しの某大企業経営者にその話をしたら、彼はプーチンとメドベージェフの両方と握手しており、メドくんが先で、しなっとして女性みたい、続くプーさんはゴツくてまさに熊だったと笑う。あいつを首相にした気持ちが分かったよとはまさに経営者の至言であろう。ドビッシーは確かに猫2匹と暮らしていたが、後に後妻エンマの影響か犬2匹に乗り換えている。いかなる理由があれ、猫科にこうしたことは起こりようがない。

写真を見て、あっ、この人は猫科だなと直感したのはクララ・ハスキルだ。猫を抱いているからではない、抱き方だ。この猫は、察するにスタジオ撮影用の借り物であるか、もしくは自分の猫だがカメラのフラッシュに怯えている。そこで右手に優しく手を添えて安心させている図である。このさりげない優雅な仕草には、単なる猫好きという程度ではない、猫科の人にしか発露できない深い愛情と共感がさりげなく現れ出ているのである。皆さんも例えば公式の食事の場での普段のほんのちょっとしたこと、ナイフ・フォークの置き方やお箸の作法やおちょこを口に持っていく動きなど、ほとんどの人が気づかない所で氏素性がはかられることはお聞きになったことがあろう。ハスキルが、こちらも猫科まるだしの男であるモーツァルトを十八番にしていたことはいとも自然なことだったのだ。素晴らしい録音がたくさん残っているが、僕が愛してやまないのはピアノ・ソナタ第2番ヘ長調K.280のドイチェ・グラモフォン盤である。K.488の第2楽章を彷彿とさせるシチリアーノをこんな見事なニュアンスと凛と澄ました清冽な音で弾ける人がいまのピアニストにいるだろうか。そして第3楽章に至っては音楽も弾き方もまるで猫であるという至芸を。猫同士にミャオミャオはいらない。

写真を見て、あっ、この人は猫科だなと直感したのはクララ・ハスキルだ。猫を抱いているからではない、抱き方だ。この猫は、察するにスタジオ撮影用の借り物であるか、もしくは自分の猫だがカメラのフラッシュに怯えている。そこで右手に優しく手を添えて安心させている図である。このさりげない優雅な仕草には、単なる猫好きという程度ではない、猫科の人にしか発露できない深い愛情と共感がさりげなく現れ出ているのである。皆さんも例えば公式の食事の場での普段のほんのちょっとしたこと、ナイフ・フォークの置き方やお箸の作法やおちょこを口に持っていく動きなど、ほとんどの人が気づかない所で氏素性がはかられることはお聞きになったことがあろう。ハスキルが、こちらも猫科まるだしの男であるモーツァルトを十八番にしていたことはいとも自然なことだったのだ。素晴らしい録音がたくさん残っているが、僕が愛してやまないのはピアノ・ソナタ第2番ヘ長調K.280のドイチェ・グラモフォン盤である。K.488の第2楽章を彷彿とさせるシチリアーノをこんな見事なニュアンスと凛と澄ました清冽な音で弾ける人がいまのピアニストにいるだろうか。そして第3楽章に至っては音楽も弾き方もまるで猫であるという至芸を。猫同士にミャオミャオはいらない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショパンコンクール2025に思ったこと

2025 DEC 26 0:00:55 am by 東 賢太郎

10年ぐらい前に結構ショパンを聴いた時期があって、ちょうどやっていたコンクールもそこそこ耳にした。前回はコロナ騒動でご無沙汰になり、今年は多忙ゆえ忘れていた。優勝のエリック・ルーは10年前に4位になって寸評を書いている。 ショパン・コンクール勝手流評価

ショパンというとポーランドのお国もののイメージがあるが、過去19回中ポーランド人優勝者は4人だけで、当初はソ連(ロシア)が多かったのはどちらもスラブ系の血ということを思わせる。昨今はそれが消え欧州勢も消え、今年はファイナリスト11人のうちジョージア、ポーランドの2人以外は血筋が東洋人というなかなか衝撃的な顔ぶれである。それがクラシック音楽を聴く正しいアプローチなのか否かはともかく、世界のコンクールにおいて血という要素が薄くなったのは事実だ。もちろん血と文化は必ずしも合致しない。先祖は日本人でもアメリカで生まれ育てば西欧人であり、僕自身、日系人の友達はそう思ってつき合っていた。しかし日本語を全く解さぬ彼らも日本食を好んで食べていたりする。血は争えぬという要素は生まれ育ちだけでは消えないのだ。僕は音楽というものは抽象的な知的肉体的能力だけではなく、食文化に通暁する側面を多分に持つ芸術だと考えている。それを捨て去っても立派な娯楽として成り立つが、僕はそれを面白いと感じないタイプの人間に属している。

日本が単一民族国家というのは嘘だが、鎖国をした260年の徳川時代にそこまで約1000年かけて蓄積、培養されてきた日本的なるものが坩堝で煮詰めたように凝集し、民族的混合が始まった明治時代以降も、それが日本文化だ、それに従うのが日本人だという形の集団的思考によってで新たな日本らしさが形成されていったと考えている。単一民族国家という嘘が流布したのはそこからで、それまでなかった国家というコンセプトを強固に形成するためその嘘が必要だったのである。相撲は古来よりあったが、大相撲という競技、興行という形を成したのはその過程においてだ。モンゴルにもある相撲は日本文化の象徴になった。したがって当然力士は日本人のみであるはずだった。その認識は今や瓦解し、モンゴル人の横綱が時代を牽引し、いよいよウクライナ人が優勝するに至った。それに反目しているのではない。この現象も日本文化なのであり、観衆として楽しんでいる我々もその一態様なのである。

しかし、そうならないことを願ってはいるが、横綱、大関、関脇、小結の全員が外国人になってしまった土俵を目にしたとき、自分はどう反応するだろう?これが日本文化なんだとすんなり受容できるだろうか。相撲は格闘技であり、技はメカニックなものであり、それに優れている者が横綱になればそれでいいだろう。その考え方は、音楽は抽象的な知的肉体的能力だ、パーフェクトにショパンの楽譜を弾きこなした者がコンクールに優勝すればいいという考え方に合致する。今政治の世界では世界中にグローバリズムの嵐が吹き荒れ、さような考え方が世界各国のあらゆる分野で固有の文化を否定し、時には蹂躙し、何国人がどこに移民しようと問題なく生きていける地球にしようという運動が正当化されつつある。

日本はそれでいいのかというと、少なくとも日本相撲協会は横綱審議会を設け、勝てばいいだけではない横綱という存在の日本文化的側面からの定義を崩していない。だから圧倒的戦績を誇った朝青龍や白鵬は横綱にはなれたが日本相撲協会のトップにはなれなかったのである。守るべきは興業でなく文化だという協会の決意だ。だから日本は保守的でダメなのだという批判はあるが、その牙城があるから日本は平安時代から他国に支配されず存続してきたという指摘もある。僕はサラリーマン生活を31年送りグローバリストにまみれて生きてきたが、しかし、国際社会の一員として融和して生きていくことよりも、日本が他国に支配されず存続していくことが何よりも大事と思っている。そのために必須なのは日本人の日本人による日本人であることの誇りであり、その根っこに日本文化という揺るぎ無き存在がある。これは法律によって侵食されない。法的に問題ないなどという小理屈でどうなるものではない。ちなみにLGBT理解法案可決によって自民党は、自身が想定だにしていなかった規模での大量の保守票を失い存亡の危機を伺わせる大惨敗を選挙で繰り返した。当たり前だ。文化を法律で侵食しようとしたからだ。賢明な日本人は理屈ではなく本能でその危険さを察知したのである。

ポーランドという国家の過酷な歴史を我々は世界史で学んでいる。ロシア、プロイセン、オーストリアの3国によって3度にわたり分割され、1795年には完全に国家が消滅し、ナポレオンによる一時の復活はあったが1815年のウィーン会議によって解体され、実質的にロシアの支配下に組み込まれ、ロシア革命勃発で民族自決権を得て独立はしたが第2次世界大戦が始まると再びドイツ、ソ連が侵攻して分割支配され、戦後はソ連の支援を受けた共産主義政権による社会主義国家となったのである。大量の血が流れた上でのこの悲劇だ。第2次大戦敗戦時のヘゲモニーを俯瞰すれば日本がそうなっていても不思議ではなかった。ならなかったのは、ガバナンス構造を壊すことはできても天皇を頂点とした質的に極めて特異な一枚岩である日本文化を壊すことは反共防波堤を必要としたGHQにはむしろリスクと判断されたからだ。

僕はヨーロッパに14年住んだがポーランドは行ってない。証券市場がなかったからだが、知ることといえばショパンぐらいでそのショパンも興味なかった。文化遺産なるものは戦争によるぶんどり合いの帰結であり、当然戦勝国に帰属する。観光客はそれを愛でに出かけるのであり、他国に支配される敗戦国はそれすら保有できず、後々の子孫に至るまでどこまでも悲惨なのだ。これを読む若者の皆さんはそのことを絶対に忘れてはいけない。インバウンドで世界から旅行者が日本に殺到するのは富士山や温泉のためばかりではない。我々の尊い先祖たちががっしりと国土に根を張り、幾度かの危機はあったものの他国に支配されず千年以上も存続した証としての、日本語、慣習、礼儀、道徳、思いやりをはじめとする雅びで重厚で奥深い日本文化あってこそなのである。その重みを知らず学ばず軽々にニグレクトする政治家が現れれば、核保有のない丸腰のままの日本は大いに危険である。

ショパンコンクールに話を戻そう。ワルシャワの国民的行事の舞台上に並ぶファイナリストの8割がアジア人という光景は、僕の感性からすれば異様としか表現のしようもない。このままで誇り高いポーランドの愛国者たちが耐えられるのか否かはそうした境遇の国に生まれていない僕には想像もつかない。ショパンはポーランド貴族の末裔の母とフランスから亡命した父を持つハーフでありポーランドで成人した、れっきとしたポーランド人である。音楽の語法にはポーランドの民謡や民族舞踊の影響が色濃く取り入れられ、愛国者であったことはまぎれもない事実と思われるが、結局はパリに去った。ヘンデルはロンドンで、ベートーベン、ブラームスはウィーンで、ワーグナーはヴェネチアでと異国の地で亡くなったし、ヨーロッパという世界では母国の土に帰ることが必ずしも愛国心の証しではないものの、ポーランドという特別な歴史を持つ国家でショパンという存在の重みは生半可なものではないと考えている。つまりショパンコンクールは多数の大作曲を生んだロシアにとってのチャイコフスキーコンクール、イタリアにとってのパガニーニコンクールとは重みが違い、演奏家の名を冠したコンクールの舞台が世界の俊英によって多国籍になることとは全く本質が異なるのである。

その反動なのかショパン自身の奏法の研究が進んでいると聞く。しかし彼自身の音源はなく、いくら発見しても楽譜は記号に過ぎない。たとえば第3次世界大戦が起きてビートルズを聴いたことのある人が全滅し、全音源も破壊されてしまい、残がいの中でバンド譜面が奇跡的に発見されたとしよう。そこからあの個性的なサウンドを再現する作業は、聖書の記述からバベルの塔の絵を描くに似る。描けと言われれば絵は画家の数だけできあがる。真偽は誰も判定できないが、選べと言われれば、絵である以上、ブリューゲルのような技術的に上手なものに収斂することになるだろう。人間の認知バイアスとはそういうものなのだ。コンクールも同様だ。本物のショパン演奏に近い保証はどこにもないが、ピアノ演奏である以上、技術的に上手に弾いた人が選ばれる可能性があるということだ。

僕はアルフレッド・コルトーのショパンが割合好きである。しかし上手に弾いたかどうかという認知バイアスがだんだん勝ってくると、レコードですらミスタッチが散見される彼がショパンコンクールに出たとしても優勝する可能性はゼロになろう(仮に彼の奏法がショパンに近いとしてもだ)。今年の審査員が「昨今は音楽のためでなく拍手のために弾く傾向がある」と苦言を呈しているが、蓋しこの言葉はそうした風潮を感じたなかで、コンテスタンテのみならず審査員に対しても向けられていると僕は解釈している。東洋人が強いのはクラシックの新興市場である中華圏の子女に対するピアノ演奏の訓練が最高度の域に達しつつあることと無関係でないだろう。今回2位になったカナダ国籍のケヴィン・チェンのエチュードは一昔前ならポリー二並みの評価を得たかもしれない。なにゆえに ”かもしれない” かというと、結果として得なかったからだ。ポリー二は2025年の今、もう現れないのである。彼のエチュードのレコードが出現したのは1972年。ニクソン大統領がスペースシャトル計画を発表したがアポロ計画は終了し、翌年に米軍のベトナムからの全面撤退を宣言する年でもある。人類が科学技術と軍事力で何でもできると確信していたピークの頃であり、ポーランド文化の香りより人間の極限の演奏技術の驚異を意識させるポリー二のエチュードは時代の風によっても讃えられたのだ。ウクライナとパレスチナの戦争のニュースで世界が気疲れしてしまった現代は、その風が吹いていない。ケヴィン・チェンの責任ではないのである。

優勝者エリック・ルーは10年前に書いた通りモーツァルトを弾かせたい出色の美質がある。それは静かな場面で抒情と哲学的な深みを漂わせる類のもので個人的に優勝に異議はないが、良くも悪くも拍手のために弾く傾向を是とする世では彼を選んだショパンコンクール側の姿勢の揺らぎを問う声があることは想像がつく。反対に拍手をとれる方向で期待値が高かったのがジョージアのデイビッド・フリクリだ。結果はルーが1位でフリクリは選外で、苦言は効いているのかなとも思う。ただ、フリクリを擁護するわけではないが、ショパン自身は華やかなドレスと香水の香りに身を包んだたくさんの女性に囲まれてパリのサロンで弾いたわけであり、哲学者よりはショーマンに近かっただろう。肺を病んだ最晩年の陰鬱な表情の写真は後世のショパンのイメージに大きな影響があると思うが、一生あの顔で生きてきたわけではない。

ショパン好きの皆様には申し訳ないが、彼の音楽には素晴らしい物がいくつかあるのだが、多くに見られるあのパラパラと散りばめられた装飾音符が僕は耐えられない。ブラームスの間奏曲やシューマンの詩人の恋の伴奏に見られる、なぜその場所にその音が置かれたかというロジックと無駄のなさを決定的に欠いているからだ。その名のとおり装飾にすぎず、彼ほどの耳の持ち主があれを書いたのはパリジェンヌたちの関心を買わんがためと思うしかない。コンサートでは聞こえにくいと言われ、彼がパリで演奏会を嫌った一因はそこにあるかとも思うが、それを取り去ればショパンという感じが失われるのは明白で、実は装飾ではなく実体だったのだという美学的矛盾に直面するのである。僕がコルトーに惹かれるのは、唯一彼だけがパラパラに「男の色気」という重大なメッセージを盛り込んでその矛盾を解決しているからだ。それは奏法、技術ではなく、そういう男だけができる女性を惹きつけ微笑ませるウィットに富んだ軽妙な話術やジョークのようなもので、家柄や教養や作法に隙はないが真面目が取り柄の秀才がまねても無理なのである。とすると、ショパン自身もそう弾いたのではないかという思いは断ちがたくなるのだ。

パリのサロンにデビューし、あのエチュードを書いたショパンは23歳だ。一年下のリストは超絶技巧で女性を失神させていた。ハタチそこそこの彼らは往時のビートルズやローリングストーンズのお兄ちゃんたちのようなものなのだ。ショパンがそうした側面から技法というアートに興味を抱いたかどうかはともかく、それがウィーンやパリで大向を唸らせる鍵であるという認識を持っていて不思議ではない。それがエチュードの作曲であり、リストへの献呈、挑戦であった。シューマンが同い年のショパンを絶賛しているのは評論精神によるということになっているが、評論はおりしものロマン主義の台頭で文学と融合した運動だ。浪漫主義的資質のシューマンが開祖の一人という意味でならその言説に異論はないが、後世に現れる富裕なインテリ市民階級で、音楽はできないが文章は書く者たちが評論家である。シューマンは真の意味での音楽の創造者でありそれではなかったが、指の怪我によりエチュードをかけるほどの技法のレベルにはなかった。リスト、ショパンを前にしたルサンチマンを僕は感じるし、ショパンはそっけない返信で、まあ君には無理だろうけどねと見下したニュアンスを漂わせている。

ドイツ時代に僕は軍隊ポロネーズと子犬のワルツを弾いて気持ちよかったが、以来ご無沙汰だ。聴く興味が失せるとともに指も忘れてしまう。今さらっているのはシューベルトやシューマンやブラームスというわけで、10年前にはあったショパンコンクールへの興味も並行して失せてしまったが、愛国心から、前回は躍進した日本人が今回はどうかには注目した。 桑原志織はオーソドックスなショパンで音はクリスタルのように美しく、パラパラの空疎さをあまり感じさせないソリッドなアプローチだ。バラード4番は見事で完成度が高いが、それだけに最後のコンチェルト第3楽章になぜかそれがなく、不可思議だ。指揮者のせいかもしれないが、これは彼女のテンポだったのだろうか。

もう1人、選外に終わった進藤実優だ。あまり見ない柔らかい手首から心地よいレガートを生み出し、粘りのあるフレージングと大きな波のうねりに高め、それが摂理として求めているまさにこれというテンポルバートと音量の振幅で音楽をゆりかごのようにドライブし聴き手に魔法をかける。音楽が奥底に秘めている作曲家の心の波動に共振しないとそういうことは起きないのだが、表面的には即興性と聞こえ、陳腐でカビの生えた解釈論にこだわる保守派には受けないこともある。指揮者ならフルトヴェングラーが、ピアニストならアルゲリッチがそうした資質の持ち主だが、教えて出来るものではないと思われ、頭や理性ではなく体中で咀嚼して自分のものにした人だけができる。聴衆への説得力は絶大で、そうした演奏家はいつの時代でも世界でも希少である。微細に精巧に作られてはいるが所詮は作り物でしたねという多くの演奏の中でおのずと異彩を放つことになり、いずれ彼女にはそういう時が訪れるだろう。

コンチェルト1番をぜひお聞きいただきたい。まず、いつも感じるのだがワルシャワ・フィルハーモニーは冒頭からがっくりとくるほど鈍重で冴えない。もっと緊張感のある音で入れと言いたくなるが、それをものともせずピアノはデリケートで冴え冴えとしてすばらしい。第1楽章。テンポをぐっと落としppに息をひそめた第2主題はどうだ。ここはショパンが書いた最高のページのひとつと僕は思っているが、それへの敬意に満ちた壊れそうなほど敏感なタッチに生命がこもっているのである。へたくそなホルンが乱すが、もうこの人が只者でないことを悟ってこっちも息をひそめるしかない。第2楽章。霧の中、 恋人と手をとって森の道を歩むインティメートな世界だ。別れることになる彼女をいかに愛していたか感じ入る。第3楽章。喜びの爆発。なんてカプリッチォな弾き方だろう。個性の塊だ。歓喜が快い律動になりこちらまで未来への期待が体中に満ちてくる感じがする。コーダに向かい弾むような波動はアップビートのグルーヴ感を呼び起こし、オーケストラに乗り移って全員を引っ張って頂点に至る。素晴らしいのひと言、この人は指揮者としても有能ではないか。微細なミスタッチは複数あり、杓子定規な減点があったのではないかと推察するが、コルトーの例と同様そんなものは大器の価値を些かも減じることはない。コンクール用の安全運転、完成度の高い退屈など犬も食わぬ。そのリスクを冒してでも聴衆に伝えんとする強いパッションは演奏という行為の本質を突いており100倍も価値がある。僕が審査員なら進藤実優が優勝。この演奏はアルゲリッチよりリパッティより好きだ、これからこの曲が恋しい時、真っ先に聴くことになるだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期 アンデルシェフスキに感動

2025 DEC 14 0:00:11 am by 東 賢太郎

第653回定期演奏会

2025 11.27〈木〉 19:00 サントリーホール

指揮=ピエタリ・インキネン

ピアノ=ピョートル・アンデルシェフスキ

シベリウス:交響的幻想曲「ポホヨラの娘」作品49

バルトーク:ピアノ協奏曲第3番 ホ長調

シベリウス:組曲「レンミンカイネン」から”トゥオネラの白鳥”

シベリウス:交響曲第7番 ハ長調 作品105

この週は仕事が立てこんでなかなか音楽に入り込める状況ではなく、素晴らしいプログラムだったのに残念なことをした。ハンヌ・リントゥがインキネンに変更になったのはいいがサーリアホの「冬の空」という曲は聞いてみたかった。例年この時期になるとシベリウスがぴったりくるのだけれど、とてもエネルギーを要する新規ビジネスが耳に入ってしまい心は沸きたっているからちょっと肌合いが違う。本当に残念。

インキネンはシベリウスの音楽を空間でイメージにして描くような指揮ぶりで棒が克明だ。世が世なら7番は深く入れたはずなのだが・・・。バルトーク3番。白血病だった彼が妻の収入源にと書き残すつもりが17小節が未完に終わった。初演の指揮者は僕がフィラデルフェアでお会いしたユージン・オーマンディである。ポーランド系ハンガリー人のピョートル・アンデルシェフスキは初めてだ。尖ったところがないがロマン派寄りというより硬派に聞こえた。好みの問題ではあるがこれで終わったらこのピアニストのイメージはそれほど残らなかった。

ところが彼がアンコールに弾いたブラームス間奏曲作品118-2には参った。深い思索と没入からしか得られようのない心の陰影、それにぴたりと寄り添ったルバートとタッチの感情を揺さぶる高貴さは筆舌に尽くし難い。カラフルで歌心があるのだが陳腐なテクニックを全く感じさせない本物の音楽である。どうやったらピアノからこんな心に刺さる音が出るのだろうかと呆然としながら釘付けになっているうちに、音楽は白昼夢のように過ぎ去った。とてつもない深い感動。彼を聴いてみたい。素晴らしいピアニストを見つけた喜びでいっぱいだ。

youtubeをざっと聴いたが、このディアベリ変奏曲、実に素晴らしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。