僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(2)

2024 FEB 12 19:19:01 pm by 東 賢太郎

最初期に買ったレコードのひとつが小澤征爾 / パリ管のチャイコフスキー4番だ。高校2年である。もちろんカネはない。オーマンディ盤が1500円で大いに迷ったものだが、なんのことない最後はジャケットで決めた(左)。弱冠35歳の日本人が天下のパリ管を従えている!カッコいい!このイメージはサブリミナルにすりこまれたと思う。そして、業界は違えど、僕も38歳でドイツ人70人を従えて写真みたいになった。2000円払った甲斐はあった。

最初期に買ったレコードのひとつが小澤征爾 / パリ管のチャイコフスキー4番だ。高校2年である。もちろんカネはない。オーマンディ盤が1500円で大いに迷ったものだが、なんのことない最後はジャケットで決めた(左)。弱冠35歳の日本人が天下のパリ管を従えている!カッコいい!このイメージはサブリミナルにすりこまれたと思う。そして、業界は違えど、僕も38歳でドイツ人70人を従えて写真みたいになった。2000円払った甲斐はあった。

EMIの音はあまり好みでないが、このLP、いま聴いても非常に音が良い(1970年10月22,23日, Paris, Salle Wagram)。録音をそう評するのも妙なのだが、なんというか折り目正しい品格がある。それはまず指揮がそうであって、若手の4番によくあるパターン、即ち、情に走って陰陽の起伏をつけて暴れまくり、悲しみの極でうちひしがれ、諦めから激情の大爆発までを描ききりました、ご苦労さん、という風情では全然ない。どこか視点が静的なのだ。爆発や沈静はスコアにまかせつつ、フレーズは息づき、デリケートな最高のセンスで歌い、情熱と気迫をこめて燃えるべきところは燃え、夢想するところは夢想して不足ないままに高い集中力でもって内奥に潜む隠された美を毅然と見据えている観がある。こんなに整っていながら満足感を与えてくれる4番はその後も聞いたことがない。

小澤が煽っているのは定番である終楽章のコーダだけで、それもロシアの指揮者がよくやる大仰で土俗的な感性とは程遠い。ああいうのは僕はだめだ、下品とまでは言わないが、聞いているこっちが恥ずかしくなる。チャイコフスキーもロシア人であり、そういう部分を持っていないことはないから何が4番のお薦めかと聞かれても好みの問題でしかない。ちなみに第3楽章も性急なテンポでスペクタクルにしようという体の浅知恵は微塵もなく、むしろ遅めであり、アンサンブルを音楽の美に十全に奉仕させることに意を用いている。この辺は日本人の節度と繊細で奥ゆかしい良さが出ているのではないかとも思うが、小澤は真摯にスコアを読み本質だけを大事にする音楽家なのだと思う。想像だが指揮技術に対してもしかりで、ミュンシュのパリ管は動的で縦線が揃うイメージが全くないが、小澤はそのアンチテーゼを目論んだのかと思ってしまうほど整然としたアンサンブルを重視しているように聞こえる。

アバウトになると目も当てられない4番で斎藤秀雄仕込みの技術の冴えを顕示したかもしれない。1970年というとサンフランシスコ響の音楽監督に就任した年だが、彼は欧州のポストに気があったのではないか。この4番はベルリン・フィルやシカゴ響に比べれば木管の音程や緻密なアンサンブルに注文はあるものの、パリ管のロシア音楽としては大いに魅力がある。現に僕はすぐ飽きる大暴れの演奏は二度ときかないがこれは時々取り出したい誘惑を覚える。ブザンソンでデビューした彼にとってパリでの評価は自信もあったろう。だからEMIも親和性のあるロシア物(1972年にこれも素晴らしい「火の鳥」をパリ管と録音)で売り出しを図ったと思われる。その証拠に彼のEMI録音にドイツ物はなく露仏米+東欧だ。当時、パリ管は奥方がフランス人モデルであるカラヤンが仕切っており、結局1972年にショルティを音楽監督に迎えた。結果として小澤はスタインバーグの後を襲って1973年にボストン響のポストを得るわけだが、DG所属となったことで肝心かなめのドイツ物が加わり音楽監督としての全レパートリーを手中にして29年の君臨ができた。彼は運も持っていた人だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(1)

2024 FEB 11 11:11:38 am by 東 賢太郎

長いことご病気ときいていたが、とうとうこのタイトルを書かされる日がきてしまった。急な出張で京都に一泊し、2月9日に静岡に寄った。悲しいニュースを知ったのは帰りの新幹線が新横浜に着くころだ。2月6日というから東京は雪だった。ご自宅は成城らしいから同じ国分寺崖線のうえで我が家から遠くない。そういえば小澤さんも成城学園の先輩であり、田村正和さんはバスケットボール部だが彼はラグビー部だった。学校のあの景色が好きな人が多い。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

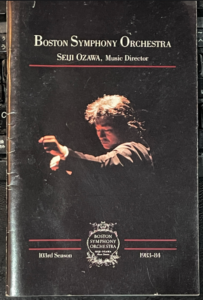

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

ルトスワフスキの「管弦楽のための協奏曲」(CSO)は見事な一例である。生まれてまだ16年の同曲のスコアから多彩な生命力と色彩をえぐりだす。それに米国最高峰のオーケストラが敏捷に雄弁に反応する。これを読譜力などという干からびた言葉で形容して何の意味があろう?

小澤征爾はバーンスタイン、ブーレーズが録音しなかったトゥーランガリラ交響曲を1967年に録音した。これの重みは増している。この曲、いまや春の祭典なみにポップスとなったが当時は現代音楽であり、その過程を僕はつぶさに見てきている。こういうことで、自分が「あの時代の生き証人」として未来の人に見られると感じるのは、プロコフィエフの権威であるプリンストン大学の学者さんに我がブログが引用されたからだ。書いておくのは意味があろう。トロント響はCSOよりアンサンブルが落ちるが小澤の若さ炸裂の前には些末な事実になってしまっているという意味でもこれは出色の演奏であると評しておく。今もってそれだけ規格外の指揮ということであり、立ち合ったメシアンがそれを気に入ったから32歳の日本人に北米初録音が託された。これが歴史だ。

かように小澤征爾の指揮は一言で形容するならinspiringである。なんたってメシアンまでinspireしたのである。この英単語は一週間前の2月3日に書いた前々稿(「若者に教えたいこと」を設けた理由) にまったくの偶然で書いているが、僕自身にとって人生のキーワードみたいに大事な言葉だ。いま、こうして若者・小澤征爾を聞き返し、またまた大いにinspireされ、改めて彼を好きになっている。

ベルリン・フィルハーモニーでのオルフ「カルミナ・ブラーナ」のビデオはだいぶ後年(1989年12月31日)だが、54歳でも若者だ。速めのテンポにBPOの奏者たちが乗せられ自発的に反応しており、全盛期のキャスリーン・バトルも気持ちよさそうに歌って楽員たちが聞き惚れている。それが理想の指揮でなくて何だろう。この曲の最高の演奏のひとつである。

軽めの急速部のテンポが速い。これは思慮のない効果狙いの無用な速さではなく音楽の生理的欲求と奏者の肉体的限界とのせめぎあいでぎりぎりのところに成り立つ究極のテンポであって、それを小澤は計算というよりも蓋し本能的に成し遂げている。奏者たちはその快感に引き込まれて火がつき、己の肉体の限界をも越えようかというパフォーマンスを発揮している。即ち、この演奏者あってこそのまさに一期一会であって聴衆には途轍もなくスリリングだ。

そうしたことまでが斎藤秀雄に習った指揮技術なのかどうかは素人に知る由もないが、とにかく技術なくしてコンクールで優勝するはずはない。ただ、僕が感じ入るのは、英語もできずスクーターで単身ブザンソンに乗りこんで、それでいきなり優勝した人だという事実だ。もぎとったその結果の方である。それこそが何物にも代えがたい彼の才能を雄弁に語っている。そもそも、成否はともあれ今も昔もそんなことをしようと企てる日本人が何人いるかということだ。それだけでもレアな人なのだ。技術は大勢に教えられる。しかし、inspiringであることは持って生まれた資質であって教えようがない。だから小澤征爾は他に出ようがない。そういうことだと僕は強く感じる。だから彼は指揮者に向いていて、だからそれになったのだろうし、大成もした。それが宿っている彼の音楽が聴く者の心を揺さぶるのはもっともなことなのだ。

(続く)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシックで寝ついた0歳児が69になったこと

2024 FEB 4 21:21:09 pm by 東 賢太郎

家内からメールがあった。

大森のおばあちゃんがお手伝いに来てくれて冷たいお水でオムツを洗ってくれたと生前話していました。今日は、あなたを産んで上手に育ててくれたママを思いだして一日過ごして下さい。夜寝なくて抱っこして小さな音でレコードをかけて聴かせていた事は知ってましたか?

はい、知りませんでした。おばあちゃんのことも(ごめんなさい)。

レコード。親父のSP(78回転盤)に相違ない。鬼畜米英の時代になんでそんなものを持っていたのかよくわからないが、とにかく好きだったんだろう。それを2,3歳ぐらいからきいていた記憶はあり、だからこうして一生の宝物になってるとは思っていた。

0歳児がクラシックで寝ついた。俄かに信じ難いが、長じて思いあたることはあった。大学時代の下宿でのことだ。勉強に疲れるとコタツで横になってヘッドホンで音楽をきき、そのまま寝てしまった。はっと目が覚めると朝であり、カセットテープがループになっていてシューマンの交響曲が耳元でがんがん鳴りっ放しでびっくりする。「それで熟睡なんだ」といっても誰も信じない。今でもパソコンで音楽つけっぱなしがある。目覚めはすっきり、原因不明だ。レム睡眠、ノンレム睡眠の比率がどうのとは無関係に僕の脳味噌はできているらしい。

最期の床で、好きだったチャイコフスキーの4番をどうしてもと思い、ヘッドホンできかせた。すると眠っていた母はぱっちりと目をあけた。言葉は話せず僕が誰かもあやしくなってはいたが、「うんうん、これだね」と、あたかもわかっていた頃の合点かのようにじっと目を見てうなづいてくれた。僕は驚き、あっ、良くなってるぞと喜んだ。

母を悪くいう人はまったくいないし想像もできない。まさに慈母であった。こういう両親の家に生まれたことを神に感謝する。

69才

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー 「エウゲニ・オネーギン」

2024 JAN 28 14:14:50 pm by 東 賢太郎

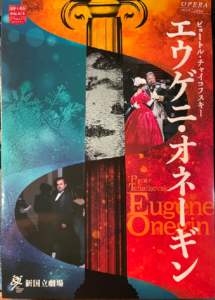

チャイコフスキーの5作目のオペラ「エウゲニ・オネーギン」はジェームズ・レヴァイン指揮、フレーニ、オッターの女声陣とドレスデンSKという魅力的な録音がある。ただロシア語でライブでとなるとそうは機会がないうえに、あっても都合がつかなかったりで実演は新国立劇場で先日聴いたのが初めてだった。オペラ鑑賞は迷ってはいけない、少しでも関心があれば思い立ったが吉日というものだ。戦禍でロシア物は長らくご無沙汰気味だったからこの公演は貴重だった。プロダクションはほぼオール・ロシアといってよく、指揮、演出、美術、衣装、照明、振付、タチヤーナ、レンスキー、オリガをロシア人で固めている。しかしタイトルロールのオネーギン、および唯一のバス役であるグレーミン公爵はウクライナ人というなかなか考えさせられるキャスティングである。

チャイコフスキーの5作目のオペラ「エウゲニ・オネーギン」はジェームズ・レヴァイン指揮、フレーニ、オッターの女声陣とドレスデンSKという魅力的な録音がある。ただロシア語でライブでとなるとそうは機会がないうえに、あっても都合がつかなかったりで実演は新国立劇場で先日聴いたのが初めてだった。オペラ鑑賞は迷ってはいけない、少しでも関心があれば思い立ったが吉日というものだ。戦禍でロシア物は長らくご無沙汰気味だったからこの公演は貴重だった。プロダクションはほぼオール・ロシアといってよく、指揮、演出、美術、衣装、照明、振付、タチヤーナ、レンスキー、オリガをロシア人で固めている。しかしタイトルロールのオネーギン、および唯一のバス役であるグレーミン公爵はウクライナ人というなかなか考えさせられるキャスティングである。

チャイコフスキーの父方の先祖はコサックの軍人だ。彼は何分の一かはウクライナ人であると言えないこともない。2才下の妹はウクライナのカミヤンカ(キーウの近郊)にあるダビドフ家に嫁ぎ、交響曲第2番はそこで作曲したし、エウゲニ・オネーギンもオーケストレーションの一部をその家で行った。それだけではない、小説エウゲニ・オネーギンの作者アレクサンドル・プーシキンもダビドフ家を訪問しており、その建物は現在はプーシキン・チャイコフスキー博物館になっているとなると、この公演の背景には一本の糸が張られていると思えないでもない。空想に過ぎないが、戦争の終結をシンボライズしているかもしれない。

歌については、まずグレーミンのアレクサンドル・ツィムバリュクが格別に素晴らしかった。これだけのバスはそう聴けるものではなく、すべての役を彼で聞いてみたいほどだ。もう一人挙げるならレンスキーのヴィクトル・アンティペンコだ。ドン・ホセ向きの軽めで明るいテノールにも聞こえるがキャリアを見るとパルジファルのタイトルロール、ワルキューレのジークムントと重い役も演じており伸びしろがありそうな人だ。ともあれ主役級5人のレベルは高く、これが日本で聴けるとは嬉しい限り。至福の時を過ごせた。

このオペラだが、チャイコフスキーはバイロイトで鑑賞したニーベルングの指輪を「殺人的に退屈」と評した人だ。あえて「抒情的情景」と呼んだこれがワーグナーの楽劇と対極の音楽になっているのは必然であり、それが彼の持ち味と考えていいだろう。しかし、書いたのは交響曲第4番と同じころ、すなわち、熱烈な手紙を書いて迫った女性アントニーナ・イワノブナ・ミリュコワと衝動的に結婚したもののほどなく決裂し、相手も自分も精神が破局に陥って自殺まで図ったまさにその頃なのだ。一目ぼれしたタチヤーナに熱烈に迫られるという第1幕のオネーギンの設定が自分の体験とダブルフォーカスしなかったとは考え難く、同曲の平穏、平静は何だろうと思う。ホモセクシャルの気持ちを推量することは僕にはできないが、4番第1楽章が物凄い音楽になってしまっているという現実は誰も否定できないのである。

彼は「このオペラを舞台上で大衆が鑑賞することは難しいだろう」と言ったようだが、僕はその大衆のひとりかもしれないというのが実演をきいた感想だ。オネーギン君の気持ちはわからないでもない。その昔ラブレターをもらい、彼のように説教はしなかったもののその女性は遠ざけるようになってしまうという僕は妙にひねくれた男であった。もし人妻になった彼女にプロポーズしてはねつけられたらオネ君のようになったかと思わないでもないが、レンスキーが怒り心頭に発して決闘に至るくだりの音楽は少々説得力に欠けないだろうかとも思う。決闘は当時のロシアでは文化であり、恋人と踊ってじゃれあったぐらいでそうなるのもあり得たのかもしれないが、レンスキーの死をドラマの極点にしないとこの物語はもたない。しかし、そこで激してしまってもオペラの終結が相対的にドラマティックに感じないという矛盾をリブレットが内包しているため、チャイコフスキーの内省的な常識が勝ってしまったように思う。

おそらく原作を読めば腑に落ちるのだろうし文学の才がない人間がプーシキンにケチをつける愚は避けよう。音楽だって、随所に現れるチャイコフスキーらしいメランコリーは魅力的であり、宴会、舞踏会シーンの賑わいは見事にオペラティックである。つまり良いオペラの条件は揃えており、だからこそマーラーやラフマニノフ(!)がこれを指揮しているのだが、その路線であるなら多くの聴衆はヴェルディと比べてしまうのではないかとも思う。彼の3大バレエにそれはなく、おとぎの国の音楽には資質が100%発揮される、そういう資質の持ち主であった。僕の場合、どうしても比較してしまうのはムソルグスキーだ。彼は満足にオーケストレーションもできない作曲家だったが、「ボリス・ゴドゥノフ」の暗い生命力と権力の理不尽をえぐり出すむき出しの土俗と摩訶不思議な混沌は今なお衝撃であり、ストラヴィンスキーのいくつかの作品と同様に何年たっても前衛的と評されるしかないという性質の前衛性を纏っているという意味で僕は同作こそロシア・オペラの最高峰と考える。そういうものは西欧派であったチャイコフスキーには求めてもない。ちなみにヘルベルト・フォン・カラヤンという指揮者は、彼がレコード会社のマーケティングによって世俗的に纏わされたイメージからするとオネーギンこそ振っていそうなもので(振ったかもしれないが)、唯一録音したロシア・オペラはボリス・ゴドゥノフなのである(大変な名演だ)。

誤解なきよう記すが僕はチャイコフスキーのアンチではない。4番のブログは父が亡くなった一昨年に内側からのどうしようもない力で書いたもので、もう書けそうもなくて自分で好いているもののひとつだが、僕がチャイコフスキーを畏敬する者であることをお分かりいただけると思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プラハ交響楽団の「我が祖国」に感動

2024 JAN 17 12:12:29 pm by 東 賢太郎

プラハ交響楽団というと、ヤン・パネンカとヴァーツラフ・スメターチェクによるベートーベンのピアノ協奏曲全集がある。比較的好きな全集で時折取り出すが3番、4番のカデンツァが耳慣れぬスメタナ版であり5番のコーダのティンパニがトニックのままなど、やや通向きかもしれない。

CD棚にもう一枚あった。「スメタナ交響詩集」でノイマンがチェコ・フィルで4曲、ヤン・ヴァレックとビエロフラーベックがプラハ交響楽団で4曲を振っている。1995年発売とあるからスイスで買ったらしい。プラハはまだ共産国時代の1989年に仕事で、それから1996年に旅行で訪問したが、2度目は(記憶違いでなければ)小林研一郎先生と仲間でゴルフをしたんじゃなかったかな。先生は運動神経抜群で強い。アムステルダムでもお手合わせ願ってこてんこてんにやられた。スコアカードはたぶん捨ててないから探してみよう。

CD棚にもう一枚あった。「スメタナ交響詩集」でノイマンがチェコ・フィルで4曲、ヤン・ヴァレックとビエロフラーベックがプラハ交響楽団で4曲を振っている。1995年発売とあるからスイスで買ったらしい。プラハはまだ共産国時代の1989年に仕事で、それから1996年に旅行で訪問したが、2度目は(記憶違いでなければ)小林研一郎先生と仲間でゴルフをしたんじゃなかったかな。先生は運動神経抜群で強い。アムステルダムでもお手合わせ願ってこてんこてんにやられた。スコアカードはたぶん捨ててないから探してみよう。

プラハ交響楽団はきいてみたかった。買ったのは11日(小林研一郎の「我が祖国」)と14日(岡本侑也、トマーシュ・ブラウネルのドヴォルザークVc協、新世界)だ。「我が祖国」全曲はきいたことがない。チェコのオケでないとまずやらないしチェコ・フィルは何度かきいたが当たらなかった。先生の十八番であり期待があったがはじめの2曲はいまひとつエンジンがかかっていない。3曲目からだ、温まってきたのは。休憩をはさんだ後半はぐいぐいオケに熱が入り、アレグロの一糸乱れぬアンサンブルは久々にきいた重戦車が疾走する質感である。これぞヨーロッパの音!ホルンはさすがの響きであり、喜々として叩くティンパニ奏者の感興が楽員のみならず聴衆まで巻き込んでしまう。こういう音楽は外国人にはしたくてもできないという意味で「我が祖国」はその名の通りチェコの人の宝であることが深く心に響いた。

プラハ交響楽団はきいてみたかった。買ったのは11日(小林研一郎の「我が祖国」)と14日(岡本侑也、トマーシュ・ブラウネルのドヴォルザークVc協、新世界)だ。「我が祖国」全曲はきいたことがない。チェコのオケでないとまずやらないしチェコ・フィルは何度かきいたが当たらなかった。先生の十八番であり期待があったがはじめの2曲はいまひとつエンジンがかかっていない。3曲目からだ、温まってきたのは。休憩をはさんだ後半はぐいぐいオケに熱が入り、アレグロの一糸乱れぬアンサンブルは久々にきいた重戦車が疾走する質感である。これぞヨーロッパの音!ホルンはさすがの響きであり、喜々として叩くティンパニ奏者の感興が楽員のみならず聴衆まで巻き込んでしまう。こういう音楽は外国人にはしたくてもできないという意味で「我が祖国」はその名の通りチェコの人の宝であることが深く心に響いた。

感服したのは小林先生のオケと曲へのリスペクトだ。ともすればルーティーンになる来日オケの名曲演奏だが、一期一会の素晴らしい生きた音楽を紡ぎ出したのはそれだと感じたので記しておく。終演後の拍手を止め、なんとマイクでお言葉があった。「この曲はチェコの人にとって賛美歌みたいな大事なものなんです。それを今日はこれだけの熱演できかせてくれました。ここで普通はアンコールをするのですが、これだけやった後ですのでどうかご勘弁ください」と会場をなごませ、オケ全員を立たせて四方の客席に向けて日本式にお辞儀をさせた。目を疑うことだったが客席はいっそうの大拍手でおおいに沸き上がり、極上の音楽に暖かい交歓ととても良い気分でサントリーホールを後にした。このお辞儀は読響でもされていたことだが、チェコのオケで同曲を指揮するだけでも破格なのに、プライドの高い欧州のオケでこんなことまでできる日本人は先生だけに相違ない。これが肩書でなく実力で築いた信用というもの。お人となりを存じ上げるだけに心からのリスペクトを新たにするとともに、この方も日本の宝と思った。

思い出したことがある。昨年のWBCで来日し、侍ジャパン相手にみごとな善戦を見せたチェコ代表チームである。消防士、高校教師、大工さんらアマチュアのパフォーマンスに我々はほんとうに驚いたものだが、チェコチームはというと、佐々木朗希投手の162キロの剛速球をぶつけられて倒れこんだ選手が元気に起き上がって1塁に立った時の大拍手に驚いたらしい。なんでもない日本人の美徳なのだが、初々しく反応してくれたチェコの選手たちの清々しさがこれまた国中を感動させた。多くの方がチェコを大好きになった。こういうことが政治や外交や金のばらまきではできない、真に心をつかむ国際親善だ。スポーツや音楽はそれができる。指揮者は棒を振るだけが仕事でない。勉強させていただいた。

モルダウのメロディーがイスラエル国歌に似ているのは有名で、これについては諸説あって真偽の見当がつかない。それより、いま仕事でイスラエルと接近している時にこれを聞いた奇遇の方に興味がある。

作曲時、スメタナはすでに聴覚を失っていた。これも前稿でたまたま書いていたベートーベンと同様だがいささかの痕跡も残していない。ただ内面には葛藤があったであろう、それがモルダウの哀調になったかもしれない。僕はこれをユダヤ人のカレル・アンチェルのレコードで高校時代に覚えた。さきほど聞き返したが、まさにそれ、歌い回しや強弱、そしてテンポはもう百万分の一秒単位で記憶にぴったりはまる。

14日はチェロの岡本侑也が良かった。日本を代表する人になるだろう。この曲はピエール・フルニエがセルとやった録音が定盤ということになっているが依存なしだ。見ていて初めてわかるハイポジションの名技が駆使される協奏曲だ。それが難し気に聞こえるどころか、上品な歌に昇華して音楽に浸らせてくれる神業をフルニエは展開しているが岡本はやがてその域に行くかもしれない。Mov1の2番目の主題を朗々と鳴らすホルン。これがホルンでなくて何だという節が、やっぱりこれでなくてはと聞こえる唯一の楽器が独奏チェロであることを発見し、ドヴォルザークはチェロ協奏曲を書けると思ったのではないか。ホルンから受け取ったクラリネットがちょっと弱い、フルートも少々音量が等々と、あえて難点を指摘するならこのオケは木管だ。新世界は2014年にN響でデュトワのを聞いていたとカードに記録がある。家できくことはないので10年ぶりだ。この日はちゃんとアンコールがあり、まあチェコのオケの定番だがスラブ舞曲(5番イ長調)であり最高に良かった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト ピアノ・ソナタ第4番イ短調

2024 JAN 13 23:23:04 pm by 東 賢太郎

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

自分の生活は➁の集団の中で、自分もいっぱしの➁であることによって贖われてきた。西部氏はそれを知識を切り売りする売春婦とされるが、やってる張本人として断言しよう。これまた、まったくその通りだ。それでも資本主義社会において家族、仲間、猫を守る方便としては甘んじるしかなかった。だから、本来はショーペンハウエル派で “浮き世” にあまり関心がなく、孤独だろうが村はずれの狂人であろうが①でいたい自分という人間はどこかで「精神の均衡」を整えるしかない。長年クラシック音楽にのめりこんで過ごしてきたのはそれもあったかと自己省察を与えてくれる書でもあった。僕は歌を歌ったり楽器を演奏するなどして他人に聞いてもらおうという自己顕示の衝動はまったくない。天文学者か医者になりたかったのは恒星の物理や人体の組成を研究したいサイエンティスト的衝動があったからで、神学には向いていたかもしれないがあまねく人為性の物事に関心はない。人為で唯一の例外が音楽だったのは、研究しても僕の能力では不可知のものがそこにあり、宇宙や人体の神秘に通じることを悟ったからだ。こういう生き方において➁や③というものは、それになることはおろか接するのもおよそ時間の無駄であり、こと音楽鑑賞においても①である以外に居場所はない。

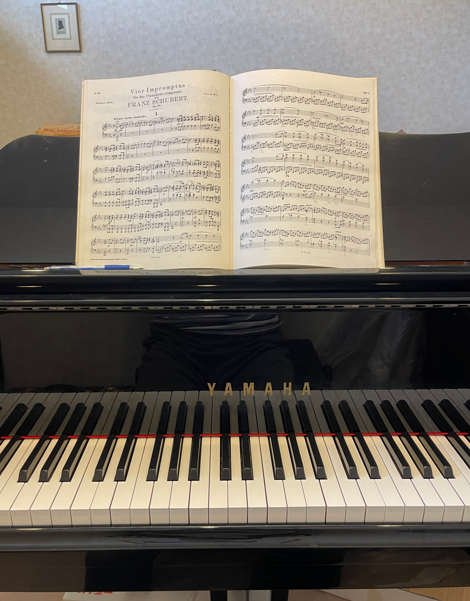

今年の正月は日本国を大きな事件が襲った。疲れた。そういう時になにくれとなくピアノに座る。譜面台にあったシューベルト「4つの即興曲D899」第1番ハ短調を弾いた。といってもたどたどしい。上手な人に弾いてもらうほうがいいにきまってるが、鑑賞が目的ではない。そこにはピアニストという彼、彼女が介在してしまう。人間だからどんな名人であれ主義主張や感性が合うとは限らないのだ。いっぽう、音楽を紡ぎ出さずにはいられなかったシューベルトには「そうしなくてはおれない何か」があったと僕は信じている。ただただ自分自身のためにどう拒みようもなく書いたがそれが何かは語っていない。それを僕は知りたい。直接本人に訊ねるしかないではないか。

シューベルトが4つの即興曲D899を書いたのは病気で命を絶たれる前の年、1827年だ。死因は水銀の中毒が引き起こした神経症とされるがそれは当時のパラダイムにおける病名で、現代では腸チフス説、水銀中毒説、梅毒説がある。梅毒に罹ったことは確実のようであり、水銀は当時はその治療薬として処方されていた。それが最先端医療だった時代の記録から真相は量りようがないが、大元の原因は第3期に至って症状が軽重をくり返していた梅毒であり、最期に腸チフス(のようなもの)を併発したのではないか。

神経症とされたほど変調のあったシューベルトの精神状態がどう作品に投影されたかは興味深い。同じく梅毒説が確定しているロベルト・シューマンは交響曲第2番、チェロ協奏曲において、作曲の構造上にまでは及んでいないが、僕の感性では曲想に明らかに変性があり、病が理性の領域まで至ったと思われる痕跡が垣間見えて心が痛む。作品番号を付すことが控えられたヴァイオリン協奏曲でそれはついに構造にまで至る。彼は梅毒後期の精神障害に至って死んだと思う。シューベルトにそうしたことが起きていないのは僅かな救いに思えるが、D899第1番ハ短調の曲頭のハ短調から変イ長調のテーマになって目まぐるしくおこる調性の変転は、彼の個性ではあるがそれもあるかもしれないと感じた。あくまで弾いてみてのことだ。これはソナタの第2主題ではない。調性の旅路が変イ長調に戻って不意に現れる天上界の浮遊みたいな8小節にいたっては、これを第3主題と呼ぶかどうか不毛なことを悩む前にソナタと見るのをやめようとなる。本人もそう思ったので呼ばなかったのではないかと思うが、そんなものを捨ててもこれを書かざるを得なかったところにシューベルトの心の真実がある。以前にも述べたが、これはぞっとするほど、天使が妖艶に化けたかのように異様に美しい。何の前触れもなく不意にぽっかり現れて陶然とさせるが、弾いてみると、右手の4つにたいして、左手は6つで、これは僕には「魔王」の右手のアレに聞こえる。悪魔が潜んでいる。

こういうものはもしかしてショパンにインスピレーションを与え、同じ調のワルツ第9番のような曲、やはり漫然と弾けばなんでもないが、アルフレッド・コルトーがやったやり方、彼以外はひとりもやらないしできもしない風な弾き方をされると初めてそうかもしれないと気づくのだ。しかしショパンは一見散文的にみえるがそこまで逸脱はしない理の通った感性の男で、シューベルトでは予想もつかない霊的な現れ方のものをひとつの書法として個性にしてしまった。D899第1番の2つ目のテーマは、気紛れじみているが絶妙に置かれた伴奏音の導きによる色、明度、光彩のうつろい、グラデーションであって、それに添ってあるときは悲嘆に胸を絞めつけられ、あるときは諦めで沈静し、あるときは希望を見て安堵の歓喜を歌い、あるときは絶望に恐れおののいて絶叫するといった人間の弱くて脆いものが赤裸々に投影されてゆく。背景では冬の旅、魔王、ドン・ジョバンニ、運命が通奏低音のように蠢いている。こういう音楽を書いた人間はかつて地球上に存在した何百億人の人類でも彼しかいないのだから、その根源が病気であれ生来の性格であれ、それがシューベルトなのである。実働15年ほどで1000曲もの作品を書き音楽史にこれほどの大きな足跡を残したのに、与えられた人生はモーツァルトより4年短く享年は31才だった。

では31才のベートーベンは何をしていたか?聴覚が減衰してゆく端緒期にあり、運命の暗い淵を予見して自殺まで考えることになるが、それでもジュリエッタ・グイチアルディという女性に恋して月光ソナタを書いていた。後世は彼を不毛の恋多き男として描くのがステレオタイプとなっており、たしかに多情と思われるエピソードは目立つ。ただ、それはモーツァルトの劣情を殊更に面白がるのと同様に彼らの音楽創造の根源を理解するのに何ら重要でない。男は一皮むけばみなそんなものだからである。大作曲家の肖像画は聖人君子のようだが、そういう理解は絵本で笑っていたヒグマと友達になれると信じるようにうぶなものだ。女性、フェミニストにはご理解を賜りたいが、ベートーベンの多情は逃げようのない病魔からの逃避でもあったと思う。女性に好かれようとふられようと難聴はじわじわ進行して彼を恐れおののかせ、何であれそこから逃れるための夢中になれる時間は大事だったのである。

いっぽう、シューベルトには失恋した幼なじみテレーゼ以外に浮いた話がほとんどなく、身体的コンプレックスもあり女性にモテなかったようだが、それがあっても十分にモテたモーツァルトがいた。当時の寿命や医療環境を鑑みても35才で急死したモーツァルトの短命感は否めず多くの疑念、憶測を呼んだわけだが、31才のシューベルトの死にはそれもない。彼がモーツァルトほど著名でなかったせいはあるが、梅毒罹患という事実はサークル内外で周知だったと考えれば辻褄が合う。気の毒でしかない。ロベルト・コッホによって細菌が病原体であることが証明される半世紀も前であり、何に呪われているのか知らなかった彼は自分の体に日々おこる得体の知れぬ変調に悪魔の所業を見たようにおびえたに相違ない。この一点においてはベートーベンは先達の巨人であるばかりでなく同胞でもあり、音楽をもって病に打ち勝った英雄は思慕と尊敬の対象になったろう。だから彼は先人のスコアに学び、演奏という一過性の行為以上に作曲という時を忘れる高次の思索的行為に没頭していったと思われる。シューベルティアーデは友人たちが用意したハレの場でそればかりが有名になっているが、彼の内面をわかる者はない。病とは孤独なものだが死はもっとそうだ。彼は常にピアノに向かって作曲することでおぞましい現実から意識をそらすことができたのだ。健康であり、ハレの場で楽しいばかりの人生だったなら彼にとって喜ばしいことだった。しかし、後世に生まれた我々は珠玉の如き作品群を耳にできなかっただろう。

以上はあながち空想でもない。僕は54才にして水疱瘡にかかった経験がある。40度の発熱と共に体中に発疹がびっしりと現れて顔面まで痣だらけになった。自分に起きてしまったことは理解したし薬ももらったが、あまりの姿に鏡の前でぞっとした。もしあのままだったら今の人生はなく、その恐怖が後にパニック障害の原因となったかもしれないが、それも含めて我が運命だったと了解するしかない。ただいえることは、多くの人が語っているようにこの「内なる悪魔」は恐いということだ。説明してもわかってもらえないからさらに孤独に追い込まれもする。それから逃げるためきつい仕事をしているのかと問われても絶対に違うとは言い切れない。現に、結果論として、怠惰な僕が会社を14年存続させてきたし、カミングアウトした長嶋一茂氏は空手のチャンピオンにまでなられた。命にかかわる病ではないから長い目で見れば「おかげ様で」になるかもしれないという意味で運命であり、もはや人生の一部になっていると考えるしかない。

話をベートーベンに移そう。僕は彼の性格のあれこれや行動の一部はパニック障害に由来したかそれを誘発したと考えており、交響曲第5番のような闇から光へという性質の音楽創造には「おかげ様」の寄与があったと信じている。経験者として語らせていただくなら、作曲家の聴覚喪失という想像を絶するストレスがそれをもたらさないほうがよっぽど不思議であり、20世紀にそれが病気として分類されるまでは「性格」とされ、天才なのだからさもありなんとされてきただけだろう。レッスンで意に添わない弾き方をする弟子の肩に噛みついても「癇癪持ち」と記録されてきたわけだが、2百年前の人類はそれが普通だったという証拠もなさそうである。そのような症状の発現を彼の完全主義、コーヒー(カフェイン)依存が助長し、毎日昼に1リットルのワインを飲むというアルコール依存に陥ることとなったが、それでも作曲家を続けられたのだから誰も病気とは思っていない。たぶん、それは誤りだ。なぜなら作曲に没頭すること自体が最高の薬だからである。専門家のご見解はいかがだろうか。

そんなことが彼らの音楽創造の根源を理解するのに重要かという議論はあろうが僕は肯定派である。助平という男性一般の性質をモーツァルトが発揮しても何の特殊性もないが、これは特殊であって精神の産物である音楽の創造過程に影響なしと言い切る根拠はない。かような考察を巡らす精神こそ西部邁氏が「知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と看破したもの、すなわち “インテレクチュアル” な人間の実相である。拙稿の読者はみなそれであろうし、そうあろうと思う若者は学べばいい。そこでご紹介したいのがアンドラーシュ・シフが20年前にウィグモア・ホールで行ったベートーベン・ レクチャー・リサイタルのビデオだ。僕のような聴き手、すなわち、作曲家の遺伝、学歴、職歴、性格はもちろん経済状況、恋愛歴、病歴までもが創造の根源に関与したはずだという観点から楽曲を知りたい者にとってシフのレクチャーは価値がある。彼は譜面を音化するだけの達人ではなく、なぜベートーベンがその音をそこに置いたかを膨大なレパートリーの記憶から知的に考察し哲学する音楽の “インテレクチュアル” だからだ。

弾いた人しか知り得ないものが多々あることがよくわかる。音楽を語る、評論するという行為は文さえ書ければ小学生でもできるが、例えばスポーツにも経験者でなければわからないことがある。「ホームランの感触は?」という質問は答えようがない。やった人は知ってるが硬式球は芯を食うと「無感触」なのだ。そう答えるわけにもいかず困った選手は「最高で~す!」と絶叫、スタンドがワーッとわく。これは素人界だけで成立する一種の芸、出し物である。これと変わらない出し物でバッジを維持できる国会議員という芸人。裏金で全員逮捕だ!でスタンドを沸かせるだけの地検特捜部。無知な素人をだますだけの日本国劇場が末期に近づいていることを見抜いた西部氏の慧眼には敬服するしかない。クラシック界でも楽譜も読めない評論家がホームランの感触の類を素人に語る芸が商業的に成立していた時期があったが、レコ芸とともに消えた。シフがいうところのサイエンティストである僕には何の関係もない。そのシフのレクチャーだ。英語だがとても分かりやすい。

第27番ホ短調作品90をお聞きいただきたい。

26番と27番の間には5年の中断があると語っている。弟カールの死にまつわる家庭問題と借金、結婚への望みが絶たれたことによる失意のストレスで補聴器を使っても会話困難になるほど難聴が悪化していたスランプ期だ。1813年、イギリス軍がフランス軍に勝利したことで書かれた「ウエリントンの勝利」は時流と昂揚に乗って欧州各地を演奏して回って稼ごうという西部氏いわく➁(勘定者)の活動であったが、それと精神の均衡を得るための①の活動であったと思われるピアノソナタを翌1814年に着手した。満を持した新作27番は速度表示等をドイツ語表記にし2楽章に凝縮した書法による創意と革新にあふれた作品となり、本作を後世は「ベートーベン後期の入り口の作品」と評することになる。その年に17才だったシューベルトは、作曲の先生サリエリに「君の作品はハイドン、モーツァルトの真似ばかりだな」とこきおろされて悩んでいたのであり、27番に注目しなかったはずがない。

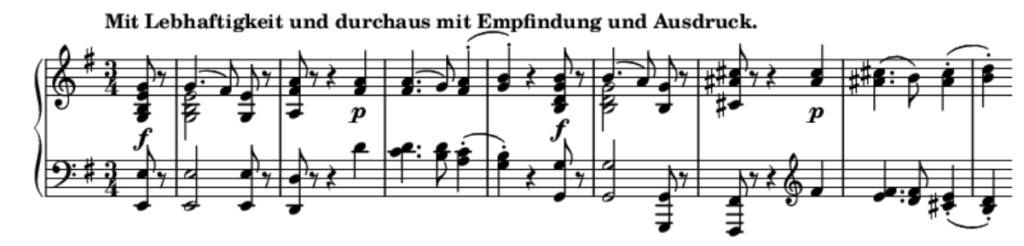

27番の第1楽章はこう始まる。

(楽譜1)

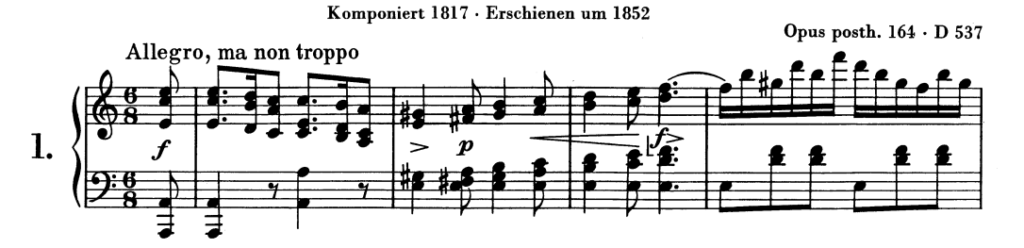

シューベルトにはこれと同じリズム、同じ fとp の対話でいきなり主題から始まる曲があるのをご存じだろうか。ピアノ・ソナタ第4番イ短調 D 537だ。これが出だしである。

(楽譜2)

さらに27番を見てみよう。第2楽章はこう始まる。

(楽譜3)

なんという喜々とした、歌に満ちた素晴らしい音楽だろう!シフは「巷ではベートーベンは歌が書けないというが、誤りを認めねばならないだろう。これはまるでシューベルトだ。ベートーベンが先だけどね(笑)」と語っている。まったく同感だ。僕は楽譜3が好きでよく弾いているが、そのたびにアレに似ているなと感じる。旋律など外形がではない、雰囲気、気分、スピリット がである。

それがシューベルトのピアノ・ソナタ第20番の第4楽章だ。これだ。

(楽譜4)

20番はシューベルトが亡くなる直前、1828年に書かれた白鳥の歌だ。ところが、この第4楽章はある若書きのアレンジであることが知られている。

ここで再びソナタ第4番が出てくる。その第2楽章なのだ。これだ。

(楽譜5)

野原を一歩一歩ふみしめて散歩するようで、20番とずいぶんイメージは違う。しかし明らかに楽譜4と5は同じ旋律である。しかもこちらはホ長調でありベートーベン27番と同じだ(20番ではイ長調になっている)。

つまり、シューベルトはベートーベン27番を研究し、そこからのインスピレーションでソナタ4番を書いた可能性がある。27番は1814年、4番は1817年と作曲時期も平仄が合っている。ちなみに楽譜1、2は「ウエリントンの勝利」第1部の最後、フランス軍撤退のテーマだ(短調にアレンジされたマールボロ行進曲)。

1817年!ここで重要な指摘をしたい。シューベルトの人生を破滅に追い込んだ忌まわしい過ちのことだ。その年、彼はエステルハージ候のハンガリーの別荘に招かれ令嬢たちの音楽教師をして素晴らしい時を送っていた。フリーランスとして初めて報酬をもらい、ペピという29才の女中と関係してしまった。そこで梅毒をもらったのである。1818年の出来事だ。

自分はもう生きられないだろう。万感の想いをこめて書いたであろうピアノ・ソナタ第20番。それを締めくくる楽章で10年前の、まだ健康で歓喜に満ちていた日々を回想した。彼の心に去来したものは知れないが、そこには罪も恨みも後悔もない。聞こえるのはただただ素晴らしい歌だけだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ルロイ・アンダーソン 「紙やすりのバレエ」

2023 DEC 24 7:07:00 am by 東 賢太郎

「トランペット吹きの休日」と同じく1954年の作品だ。これも聞き覚えのある方はたくさんおられるだろう。紙やすり(サンドペーパー)まで楽器にするアンダーソン流であり、人懐っこい和声進行は彼のトレードマークでもある。

紙やすりのバレエ(Sandpaper Ballet)は1999年にサンフランシスコ・バレエ団のために制作され、同年にウォー・メモリアル・オペラ・ハウスで初演された。バレエ化は著名な振付家、演出家のマーク・モリスであった。アンダーソンの作品11曲を使い、そりすべりは序曲になったが同曲はタイトルにはなったが、この動画(スペイン)のようなメイン扱いではない。

ジョン・ケージの居間の音楽(Living Room Music、1940)と思想を一にした庶民版と思えないでもない。アンダーソンはハーバード大学でウォールター・ピストンの弟子であり、ピストンもケージもシェーンベルクの弟子だ。

Sandpaper Balletが初演されたウォー・メモリアル・オペラ・ハウスでサンフランシスコ講和条約(1951)が調印されたのは周知だ。

同条約は吉田茂が調印した。外交官だった彼は親米、親英であり、統制派である東條英機首相が国家社会主義体制を構築していく中、反主流派の真崎・宇垣連立内閣を構想し「英米ト和平ノ手ヲ打ツベキ方針」と対米戦反対を真崎に伝達し、真崎も同意していた。吉田の意に反し近衛、東條の内閣となり真珠湾攻撃に至る。この経緯と戦後処理を鑑みるに、このオペラハウスには特別な思いを懐く。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕の愛聴盤(5)ゴルシュマンの悲愴

2023 DEC 22 23:23:14 pm by 東 賢太郎

“Music giving peace to me” This wonderful performance is an oasis for me in everyday life. A comfortable chord will heal me. And I appreciate the producer of this channel. The setting “afterglow” after playing is the best directing. Great. Sergiu Celibidache too 🙂 Fashionable and charming performance by Vladimir Golschmann is awesome. After all, YouTube is very attractive. Because it meets such a wonderful performance depending on the search. February 13, 2019 “ 「私にやすらぎを与える音楽」 この素晴らしい演奏は私にとって日常生活でのオアシス 。 心地よい和音が私を癒します。 そして、私はこのチャンネルのプロデューサーに感謝します。 演奏後に設定の「余韻」は、最高の演出です。素晴らしい。Sergiu Celibidache も:) Vladimir Golschmann のオシャレでチャーミングな演奏は最高です。 やはり、YouTubeはとても魅力的です。 検索次第で、このような素晴らしい演奏に出会るのですから。(@user-po6ft6mk4d様)

It is sad to see this performance is utterly forgotten. I’m really glad to find your message and your appreciation. Thank you. (東のお返事)

There was a temporary trendy word “escape from crowds in the city … country life”. But, because I am the best to live in the city, it is very comfortable. It is not only on PCs that seek comfortable access. Now, I am seeking an oasis from “TV full of advertisements” … YouTub I found. I appreciate your channel. Thank you. March 5, 2019 “ かつて、流行り言葉に「都会の雑踏から逃れて…田舎暮らし」がありました。 でも、私は都会で暮らすのが最高、とても快適ですから。 快適なアクセスを求めるのは、PC上だけではありません。 今は、私は、「広告という雑踏で溢れたTV」からオアシスを求めて…見つけたYouTubeといったところです。 あなたのチャンネルに感謝します。ありがとう。 ”(@user-po6ft6mk4d様)

11:57 That Viennese brass! found this gem at my local flea market for $1 in glorious stereo. The one with an atom looking thing with particles orbiting around it.(@douglaskelly1394)様

この素晴らしい悲愴の価値をわかってくれる人が世界にはいる。嬉しい。(東)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ビートルズを歌っていたころ

2023 DEC 19 8:08:13 am by 東 賢太郎

父は僕が音楽をするのにあまり賛成でなく、小学校のころ最初に買ってもらった楽器はウクレレだった。それでも嬉しかったのはベンチャーズをまねるためだが低音が出ないからぜんぜん飽きたらない。せがんでやっとギターを買ってもらったが、欲しかったエレキはだめでクラシックだ。ピックでがんがん弾くと弦がむけてしまい、安物で調弦もすぐ狂う。まともなのを手に入れたのは1969年にオープンしたばかりの玉川高島屋の楽器店で、当時の家があった鶴川から母が運転する車で橋を渡ってきたのをはっきりと覚えている。5万円ぐらいのを父がぽんと買ってくれたのはおそらく1970年、高校の入学祝いだったのだろう、嬉しかった。こんなにいい音がするものかと天にも昇るようで、このギターを僕は今も手元に置いている。

あのころ片っ端から弾いたのはビートルズだ。ベンチャーズにはない新奇なコード進行に血眼になった。アメリカではよくパーティーをしていろんな国の学友が家に来た。人気があったのは僕でなく家内の方で、みんなチョンガーだから手料理も目当てである。インド人に本格レシピを教わったカレーなど大人気で、みんな満腹で酔っぱらって盛り上がると、リクエストで当時習っていたチェロを弾かされた。へたくそ!となりこれはだめだ、ええい、こっちでいくぞとそのギターを取り出してハード・デイズ・ナイト、イエスタディ、ヘルプを一気にかますとこいつは大うけだ。

先日、第九を聴いていて終わりに近づいてくると涙が出てきた。あれ、なんだろう?と思ったが、佐渡裕氏は第九を「200回振っても飽きない、いい曲だから」と語っていた。そういうことか。何度きいても本当にいい曲でいろんなものが脳裏によみがえってくる。ビートルズもそうなのだ。このビデオ、All My Lovingを老ポール・マッカートニーが歌うと男性が泣いている。わかる。

さっき大好きなPenny Laneを弾いてみて、こいつもまた桁外れにいい曲だ。ロ長調だからギターで弾きにくいが、なんとイ長調に奇想天外な転調をするのがたまらない。これがまた自然で、いまさらながら驚くしかない。

The Long and Winding Road。たった3分ちょっとでこんなに心を揺さぶる音楽があろうか?

ポールのピアノはあんまりかわらない気もするが、でもこうは逆立ちしても弾けない。弾き語りしたいが、彼の歌を真似るのは到底無理だ。楽譜が読み書きできないと自分で語っているが、どうしてどうしてピアノのコードはいい音を拾ってる。サビの入りのバスをドミナントのシ♭にするなどセンスの塊で、真に天才的な作曲家だ。

思えば彼がこれを作曲していたのが1970年あたり、ギターを高島屋で買ってもらったころだ。ビートルズとともに生きていた世代であることをちょっと誇らしく思ってしまう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

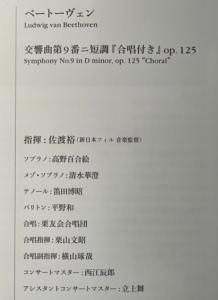

佐渡裕 / 新日フィルの素晴らしい第九を聴く

2023 DEC 16 22:22:53 pm by 東 賢太郎

調べてみると第九は欧米で意外に聞いてない。マゼール、ギーレン、ルイ・フレモー、ロバート・ショー、ジュリーニぐらいで、年末だったのはひとつもなく、単にいちシンフォニーとしてのプログラムだからそう頻繁にやらないのも不思議ではないし、見かけたとしても “年中” にきく気分にならずチケットを買わなかったと思う。日本では家族を連れて年末の第九に何度か行ったがもう何年もご無沙汰だ。今回はチケットを頂いたので、横浜みなとみらいホールで佐渡裕 / 新日フィルの演奏会をきいた。佐渡さんが「200回は演奏したが飽きない、皆さんも飽きない。いい曲だからです」「年の瀬に一年を振り返るのが日本人」という趣旨のプレトークをしたが、まさに同感だ。海外に16年いて「年の瀬」「新春」感のなさに慣れてしまっていたが、これも日本的なるものの良さだと思うようになった。

調べてみると第九は欧米で意外に聞いてない。マゼール、ギーレン、ルイ・フレモー、ロバート・ショー、ジュリーニぐらいで、年末だったのはひとつもなく、単にいちシンフォニーとしてのプログラムだからそう頻繁にやらないのも不思議ではないし、見かけたとしても “年中” にきく気分にならずチケットを買わなかったと思う。日本では家族を連れて年末の第九に何度か行ったがもう何年もご無沙汰だ。今回はチケットを頂いたので、横浜みなとみらいホールで佐渡裕 / 新日フィルの演奏会をきいた。佐渡さんが「200回は演奏したが飽きない、皆さんも飽きない。いい曲だからです」「年の瀬に一年を振り返るのが日本人」という趣旨のプレトークをしたが、まさに同感だ。海外に16年いて「年の瀬」「新春」感のなさに慣れてしまっていたが、これも日本的なるものの良さだと思うようになった。

みなとみらいホールは何度か来たと思うが、1階中央やや後ろの席だったせいか低音がよく聞こえるのは非常に印象的だった。コントラバスがこんなにリッチに大きく聞こえたのは初めてであり、ティンパニの音も強くてボディがあり、第2Vn、Vaの裏の動きもクリアで、第3楽章で大事なクラリネット、ホルンの響きも倍音があって豊かだ。気にいった。以上はホールの音響特性の話だがこのサウンドだと飽きることはなく集中できる。

演奏はというと200回も振っている指揮者(欧米にはまずいない)佐渡の指揮は盤石で解釈もオーソドックス。木管、ホルンのアンサンブルが一級品だった。新日フィルも快演。毎年何度もやって聴衆も熱量のある日本のオケ、合唱の第九演奏はワールドクラスだ(マゼールが振ったフィルハーモニア管は第2楽章でティンパニにミスがあり、慣れてないなと思ったものだ)。特筆すべきは声楽陣で、この日のソリストのカルテット、高野友里恵(sop)、清水華澄(art)、笛田博昭(ten)、平野和(bar)は掛け値なしにかつて聴いたトップレベルと評したい。久々にいい第九をきいて涙が出た。ベートーベンさん、ありがとう。佐渡さんの言う通り、とんでもなく「いい曲」なんだ。

帰りに食事しながらそういう話をしたら、娘が「お父さん、アイーダでも泣いてたよ」という。ヴェルディさんにもそういわなくてはいけない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。