シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第1楽章)

2013 MAR 4 19:19:28 pm by 東 賢太郎

第1楽章です。

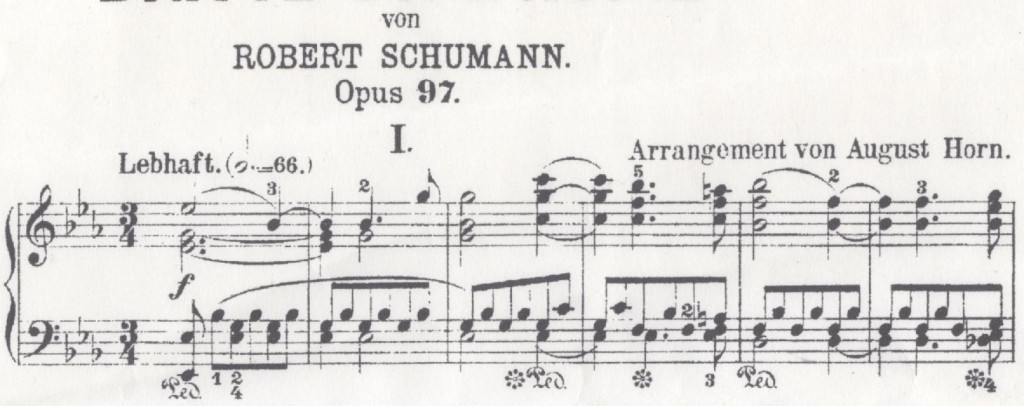

初めてスコアを見た時は眼を疑いました。僕はこの冒頭をてっきり2分音符を1拍とした3拍子、つまり3/2拍子だと思っていたのです。ところがスコアはなんと3/4拍子になっているのです。なんでこんな変な書き方をしたのだろう? しばらく意味が分かりませんでしたが、よくよく楽譜を調べると楽章全体のリズム構造に精巧な仕掛けがしてあることがわかってきました。そのためには、この冒頭は、こう書かれねばならないのです(ピアノスコアでご覧下さい)。

冒頭にいきなり鳴り出す第1主題、リズムが2、1/1、2 (下線部はタイ)となっていることがお分かりでしょうか。このように拍節感がずれて2が3つに聴こえるものを「へミオラ」と呼ぶことは、ドヴォルザーク新世界の第3楽章にて指摘したことです。ベートーベン、ブラームスが愛用した手です。しかし、のっけから曲がへミオラで開始するというのは見たことがありません。

この第1主題は「タアアア・タアアア・タアアタ」を一単位とする固有のリズムを持っています。これを「リズム細胞」と呼ぶことにしましょう。一見3拍子で書いてあるのですが、「タアアタ」の部分で聴き手は音が4分割されていることに気づきます。機関銃のように速いのでわかりにくいのですが、リズム細胞は4拍子を内包しているのです。しかもこの「タアアタ」には「ソーーミ」という音が充てられ、ソ(g)から上のミ(e)への大ジャンプによって4拍子が強調されています。どこか男性的、父性的、戦闘的、機動的な推進力を感じます。

ところがこの直後に「タアタ・タアタ・タアタ」という、今度は根っからのシンプルな3拍子が続きます。これが不思議と温和な安定感を持って聴こえ、難しいこと言わずにすべてをやさしく包みこんでくれる母なる大地のように感じられます。女性的、母性的なのです。例えば、やがて現れる第2主題は3拍子であり、女性的なほのかな憂いと哀調を帯びます。ところが、トランペットとティンパニのパパパンという信号音とともに冒頭主題(リズム細胞)が戻ると一気に音楽は男性的になります。このように、この楽章のリズム構造には、4拍子と3拍子、父性的なものと母性的なものの調和と対比が各所に散りばめられているのです。

この曲をシューマンの英雄交響曲と呼ぶ人がいます。それを言うなら田園交響曲と呼ぶべきなのですが、冒頭にいきなり鳴り出す第1主題そのものが、展開部を待たずして既にリズムと和声による長大で劇的なドラマを形成しているという一点においては、その指摘は正しいでしょう。冒頭主題はGm、Cm、Fmというマイナーキーを渡り歩き、ロマン的、幻想的な様相を見せながら展開していくのです。

第43小節ではヴァイオリンとヴィオラのユニゾンで「タアアア・タアアア・タアアタ」だけが2回鳴り響きます。オクターヴでソ(g)の音だけを弾くこの部分はこのリズム細胞の骨格、スケルトンだけを露わにしており、これがラヴェルのボレロの小太鼓のように楽章を通して鳴っている通奏低音であることに気づかせてくれます。この、常に底流で脈動している筋骨隆々たるリズムが、常に大河の水を押し流し、滔々と流れゆくライン川の生命力を感じさせる秘密のように思います。

ここで2回繰り返されるリズム細胞は徐々にエネルギーを蓄積し、ついにFmの爆発に至りますが、これに短3度上のマイナーキーであるA♭m が続くのは後にラフマニノフが偏愛することになる非常にロマンティックな和声連結です。このFm⇒A♭mの連結部分は「3/4拍子⇒ユニゾン(裸の)リズム細胞」というリズムの拮抗が背景となっていてリズムと和声の両面で実に劇的であり、ベートーベンの運命動機リズムで鳴るオスティナート・バス(シ♭)の上にB♭⇒D⇒Gm⇒B♭7という和声が乗っていって再度、主調のE♭で冒頭主題が力強く回帰するに至る様の素晴らしさは、もう筆舌になど尽くせるものではありません。

前述した第2主題はオーボエとクラリネットがユニゾンで吹きます。シューベルトの未完成交響曲第1楽章第1主題のほの暗い響きがします。そこに不意に冒頭主題が現れますが、再度沈静化してフルートと弦によって第2主題が戻ります。それがだんだん力を得てCm⇒E♭mという再度のラフマニノフ連結を経ると、今度はホルン2本が冒頭主題を朗々と吹きます。通常ホルンは森を連想させる楽器ですが、この曲ではライン川を挟む谷間に響き渡るようで、広々としたレゾナントな空間を感じさせます。ブラームスが交響曲第1番でクララに聴かせたのはアルペンホルンですが、この曲の音響が頭にあったのかとも思わせます。やがてリズム細胞が弦5部、クラリネット、ファゴットによるシ♭のユニゾンでsfで現れ、それがファ#に飛んで不意の転調を用意するという、これも未完成交響曲を思わせるやり方でト長調の展開部に入ります。

ここまでの提示部が十分に展開部並みの様相でしたが、真の展開部は新しい主題が現れます。これは暗い影を帯び、どこか第4楽章に通じる雰囲気を持っています。これにからみつつ2つの主題が今度は対位法的に扱われて見事な効果を上げます。冒頭主題はロ長調と嬰ヘ長調で現れます。次いで現れるホルンによる素晴らしい冒頭主題の回帰はまさにあのライン川の光景に他なりません。再現部は変ホ長調fffのテュッティで冒頭主題が再現しますが、第2主題に移行する前にファゴット、クラリネットがpでト長調の下降音型を吹きます。ここのG7の和音の低音部にド(c)が加わる部分の効果は田園交響曲の第5楽章の冒頭を思わせ、非常に印象的です。

コーダはリズム細胞から派生した「タタッター」「タッタター」を組み合わせ、壮麗としか言いようのない最高のエンディングに向かいます。これがどう最高か?聴いていただくしかありません。この第1楽章はシューマンがローレライ近辺の船旅で得たインスピレーションによるという説がありますが、僕はそれを支持します。これぞ僕も同じ船旅で感じた雰囲気であり、特に頭で鳴っていて最も光景とシンクロしていたのがこのエンディング部分なのです。ここをアッチェレランド(加速)して振ってしまう指揮者が多いのですが、それは明白に間違いです。そんな指示はスコアにもなければ、音楽が求めてもいません。

シューマンのオーケストレーションが稚拙だとしてマーラーはじめ多くの指揮者がスコアをいじり、金管を補強したり、木管と弦の厚すぎる重複を解いたりしています。しかしマーラーはこれを管がよく鳴る彼の交響曲の響きにしてしまっています。本来あっさり系のシューリヒトは意味不明のイロモノ改悪で曲を壊しています。この曲は変ホ長調という弦があまり鳴らない調であえて書かれているわけですからオケの鳴りが悪いから稚拙だという理屈は立ちません。まして木管をとっかえひっかえして旋律を受け継ぐイロモノなどシューマンが意図したはずもなく、勘違いも甚だしいと言わざるを得ません。僕はマーラー版のスコアを見たことがないので判断できませんが、それが一概に悪いとは考えておりません。マーラー版とされるトスカニーニ盤は彼の残した最も不名誉な演奏の一つですが、同じくジュリーニ盤は全演奏の中でも特別の価値を持つ秀演です。

前述のエンディングの加速ですが、オーケストレーションの改変と同じ理由があるかもしれません。朝比奈隆でしたか、指揮者がコンサートで振りたくない名曲はこれと田園だと著書に書いていました。第5楽章のエンディングが地味で唐突なので拍手がわきにくいのでしょう。そんな軽薄な理由で加速が行われるとは信じたくないのですが、マーラー版も彼がニューヨーク・フィルを振った時のスコアなのですから所詮「客受け」が念頭にあったわけです。バーンスタイン/ウィーンフィルの気違いじみた加速を聞くと、やっぱり指揮者という人たちもそういう程度のものなのかと悲しくなります。

前回、この曲は「非ウィーン的」だと書きました。ですから、ドイツ交響曲主流派の指揮者たちにとってこの曲は鬼門といえましょう。何故か振ってしまったワルター、トスカニーニ、シューリヒト、バーンスタイン、カラヤンなど死屍累々です。フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、ベーム、ケンぺ、ケンペン、ライトナー、ヨッフム、フリッチャイ、マルケヴィッチ、アンチェル、クレツキ、ロヴィツキ、カイルベルト、クライバー父子らが避けて通ったのは賢明でした。これを振るならラインガウに住めとは言いませんが、じっくりライン下りぐらいは味わってからにしていただきたいものです。

(続きはこちら)

Categories:______シューマン, クラシック音楽

花崎 洋 / 花崎 朋子

3/5/2013 | 7:28 AM Permalink

8分の6拍子の譜面がお好きとの福田さんのご意見、私も分かるような気がします。速めのテンポなら2拍子にもなり、粘って演奏すると3拍子のようにも変身してしまう、変幻自在さ、まさしく男女混合、を感じます。花崎洋

花崎 洋 / 花崎 朋子

3/5/2013 | 7:34 AM Permalink

個人的にはシューマンの交響曲は、1番、4番が分かりやすくて好きです。3番は、私には複雑で難しく感じられて、聴くのを避けて来ました。もし、クレンペラーが、もう少し早い段階でこの3番を振ってくれれば、とも思います。老いによる衰えが如実に出ているようで。同じクレンペラーの1番は大変優れた名演だけに、余計にそのように思います。花崎洋

東 賢太郎

3/5/2013 | 10:30 AM Permalink

クレンペラーの3番、悪くないのですがテンポの問題が少しあります。シューマンは2番の頃から「ハ長調のトランペットが頭で聴こえる」などと病んでいてアダージョに悲痛な痕跡を感じますし、3番の直前に書いたチェロ協奏曲にも感じます。それが3番にはほとんど出ていないのは非常に不思議です。ライン地方での感動体験がそれを一時消し去ってむしろポジティブな方にむけてくれ、燃え尽きる前の最後の輝きとして一筆書きで書いたと思われます。旅先の感動を5枚の絵ハガキで送ろうと思い立った時のような衝動に近い気がします。衝動ですからやがてそれは萎え、彼の精神は元に戻ってしまいそのラインに身を投げます。この曲ほど譜面から入ってはだめなものはあまりないと思います。それ以前に、シューマンを突き動かした衝動の根源であるラインランド地方の自然、文化、風土から得るスピリットのようなものに共感がないと演奏は非常に難しいと思います。ウィーンとは似ても似つかないものなので、ドイツ人であればいいという単純なものではありません。「楽譜に忠実」なアプローチがワークしないが故に皮肉なことに楽譜の不備のせいにされ、楽器法をいじられて妙な演奏が跋扈するという不幸な曲なのです。

花崎 洋 / 花崎 朋子

3/5/2013 | 10:39 AM Permalink

詳しいお話を有り難うございます。3番が作曲された「奇跡的な背景」が良く分かりました、クレンペラーの3番、緩慢なテンポを少し我慢して、聴き直してみようと思います。

東 賢太郎

3/5/2013 | 10:44 AM Permalink

もうひとつ書きますと、マーラー版というのはくどいです。ニューヨークの聴衆にこの曲がわかりやすく響くように、マーラー天性の完全主義がその一点に集約しており、オケを知り尽くした人の手になるものですから見事に成果を上げてしまっています。しかし大変失礼を承知で書きますが当時のニューヨークの聴衆に上記のラインランド地方の息吹がわかろうとは到底思えません。それもよくわかったうえでのマーラーの仕事なのですが、そもそも目的が間違っているので結果はシューマンの意図とは齟齬があると感じる部分が多々あります。

花崎 洋 / 花崎 朋子

3/5/2013 | 3:57 PM Permalink

マーラー版がクドイということは、容易に想像がつきます。才能も発揮される方向が間違っていると、下手に才能が豊かな分、本来の姿から、ますます遠く離れてしまうという好例ですね。この「目的を正しく意識する事」、仕事上でも常に肝に銘ずるべき、とてもとても大切なことと思います。