モーツァルト ピアノ協奏曲第12番イ長調 K.414

2015 MAY 27 18:18:50 pm by 東 賢太郎

(1)音楽の墓碑

ハイドンはロンドンでモーツァルトの訃報を聞いた。1791年のことだ。そして交響曲に彼のジュピター交響曲を引用して故人をしのんだ( ハイドン交響曲第98番変ロ長調(さよならモーツァルト君)。ハイドンはこの頃はもう晩年だが、異国の地で寵児となりキャリアの絶頂という思いを味わっていたことだろう。

かわいそうなモーツァルトだが、その彼もまた、知人の訃報に接してまったく同じことをしたことがある。

1782年1月1日に亡くなったヨハン・クリスチャン・バッハの訃報だ。「音楽界にとってなんという損失でしょう」と4月10日付の手紙にある。この人は父に連れられてロンドンにやって来た8才の彼をかわいがり作曲を教えてくれた恩人だったからだ。墓碑としたのは歌劇「心の磁石」序曲で、ハイドンの引用は控えめだが、モーツァルトの方はほぼそのままだ。

その曲がピアノ協奏曲第12番イ長調k.414(さよならバッハ先生)である。引用は第2楽章の冒頭にある。ハイドンがこの墓碑を知っていたのか、それでモーツァルトの番になったときそうしたのか?知る由もないが、この曲を聴けばそれがわかっただろうしわかるようにモーツァルトも曲を選んだだろう。

(2)辞職の怨念

12番を作曲したとき、モーツァルトも幸せの絶頂だったと思いたい。キャリア上の成功はまだこれからで輝かしい頂点は数年後にやってくるのだが、ひとりの男としての喜びはこのころが一番だったかもしれないと。コンスタンツェ・ウェーバーと結婚したからだ。

それはコロレド大司教に辞表を叩きつけて自由の身になった翌1782年、26才の夏のことだ。その結婚は父レオポルドに無断で行い激怒された。コンスタンツェの母親(すごいやり手だ!)の計略にはまった観があることを父は数々の噂から見抜いていたし、その見立てが正しかったことを後世の我々も知っている。だから困ったわがまま息子の印象がぬぐい難いのである。

しかし重要なことを見のがしてはいけない。辞表は受理されておらず、彼はコロレドがいずれ自分を逮捕するのではという疑念を持っていた。会社を勝手に飛び出して競合他社に移籍した男が元の会社に反撃されるのではという恐怖をいだく。僕は経験者だ。当時、大司教をしばる法律なんかない。しかも父はまだ同社の幹部社員であり、立場をめちゃくちゃにしてしまった。彼は大きなストレスをひきずっていただろう。

それだけではない。上司との口論、辞表、足蹴という事件がモーツァルトの消し難いトラウマとなり、後の10年の音楽人生に良くも悪くも影響を与えたと信じる。料理人と同じテーブルで食事させられただけで憤慨するプライド高き男が罵詈雑言をあびせられ尻を蹴られた。それを父に報告しなければいけない。その屈辱を押し隠して平静を装った手紙を読むたびに、彼のずたずたになった自尊心が行間に浮かび上がる。

音楽史はフリーランスになった彼がのびのびと珠玉の名曲を生んでいったかのごとく叙述するが、僕はそれを否定する。天才とまつりあげるのでなく、もっと生身の人間として見てあげたいと思う。彼は貴族、聖職者階級に怨念を抱いたと思う。そうでもなければフィガロ事件を起こすこともなかった。辞表事件の消し難いトラウマこそ彼の深層心理に残った強い衝動であったというのが僕のモーツァルト観の根幹にある。

だからなのだ、モーツァルトがロンドンに呼ばれたかったと確信するのは。だから3大交響曲は生まれ、大傑作としての命を吹き込まれたのだ。彼は生地ザルツブルグの宗教的磁力圏を飛び出したが、それは逃れることのできないハプスブルグ帝国人事への反逆であり、半沢直樹が「銀行ではもう生きていけないな」とつぶやく性質のものだ。彼はそれをもちろん知っていた。そういう人は外資系に行くしかないことも。

(3)幸福だった結婚

やり手のウェーバー夫人。その4人娘の次女、モーツァルトがぞっこん惚れていたアロイジアは彼より母親に金を貢げる男とくっつけられていた。彼があてがわれたのは容姿、歌唱力とも劣る3女コンスタンツェだ。想像になるが、父が心配するまでもなく彼はそれを知っていて耐えた。しかし、コンスタンツェは彼にとっては魅力的な女性だった。ストレスと闘いながら、彼は結婚を必要としていた。おそらく。

だから自分の中でコンスタンツェとの縁をあたかも自分が選びとった選択肢であったかのように正当化し、その筋書きどおりに父の説得を試みる。それは手紙でわかる。そこで彼が説得に弄した懸命のレトリックは興味が尽きない。これは彼が各地の音楽趣味に合わせて聴衆を説得しようという(要は曲をたくさん売り込もうという)作曲上のレトリックを読み解く手掛かりになるとさえ僕は思っている。

彼という男は「彼女はけっして美人ではないが」と譲りつつそれを補って余りある美徳を有するのでこの結婚がベストなのだと父に売り込んでいるうちにその見事なセールストークに自分も説得されてしまい、ほんの数年前に同様の美辞麗句をアロイジアの売り込みに並べたてていたことを忘れてしまう。

そこまでいけば本物だ。彼はコンスタンツェを本気で好きになったのだ。彼女がいい女、いい女房だったかどうか論じる人が大勢いるが、僕はあんまり重要でないと思う。それよりも、そうやって自己流にいい方に解釈してロジカルに自分を納得させるプラス思考こそが彼を天才にした秘密と思う。彼は幸せな結婚をし、12番を書いた頃、それをかみしめていたと思う。

(4)モーツァルトのレトリック能力

その場の思いつきにすぐ飛びついて夢中になってしまう息子を父は手紙で厳しくたしなめている。同じような説教を親父に何度も食らっている僕はどうしても気持ちが息子側に立ってしまう。それは熱しやすく冷めやすいお調子ものの日和見性格と言われても仕方ない。しかし熱したときの彼の集中力はすばらしい。

熱と集中。これがあるから彼は人間業とは思えないことを成し遂げた。でもそれはどこまで突き詰めようと分解しようと熱と集中だ。普通の人間は熱も集中もないから人間業でなく見えるだけだろう。彼の言葉や音楽が雄弁に人を説得するのは、それが彼自身をも説き伏せてしまうレベルに至るまで作りこむ熱と集中を持って生まれてきたからで、そういう意味でいうならまぎれもない天才である。

彼を情動やインスピレーションが支配するタイプの天才と見るのは僕のイメージではない。情動を理性が完全制覇するほど理性が勝った人だと思う。どんな未知の作曲様式でもすぐマスターして音符を書く彼の並みはずれた能力。これはレトリック能力と通ずるものだ。彼の理性は自分自身すら説得する高次のセールストークを瞬時に組み立てることができる。それはバチカンで発揮された彼の音の記憶力と処理能力の産物だ。

受験数学はひらめきだと思ってる人は数学が不得意の人だ。あれは暗記科目だ。モーツァルトがひらめきの作曲家でないことは「僕ほど作曲に長い時間と膨大な思考を注いできた人は他には一人もいません。有名な巨匠の作品はすべて念入りに研究しました」と言っていることでわかる。ひらめきの寄与はあってもそれは記憶のストックから出る。彼の作曲能力は基本的に実務的、プラクティカルなものだと思う。

(5)12番が書かれた頃

彼は12番を 「易しすぎもせず、難しすぎもしないように、プロにしか味わえない部分があるが素人にも心地よく響くように作曲した」と手紙に書いている。まだマーケティングのターゲットが絞れていない。11~13番の楽譜を予約販売する新聞広告を出したが売れなかったようだ。

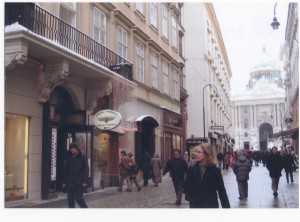

以下の写真は10年前の冬にウィーンで撮ったもの。7月16日にブルグ劇場で「後宮からの誘拐」を初演(大成功)した彼は23日にヴィップリンガー通り19番地(写真・右、建物は変わっている)にあった「赤剣館」の3階に引っ越した。そして8月4日にシュテファン聖堂で結婚し、ここで新婚の日々を過ごしたのである。交響曲第35番「ハフナー」の原曲であるセレナードはここで書かれている。

以下の写真は10年前の冬にウィーンで撮ったもの。7月16日にブルグ劇場で「後宮からの誘拐」を初演(大成功)した彼は23日にヴィップリンガー通り19番地(写真・右、建物は変わっている)にあった「赤剣館」の3階に引っ越した。そして8月4日にシュテファン聖堂で結婚し、ここで新婚の日々を過ごしたのである。交響曲第35番「ハフナー」の原曲であるセレナードはここで書かれている。

そして夫妻は3か月後の11月末に同25番地の4階に移った。写真下は「赤剣館」の前から撮影したもので、左から2番目の建物(今は銀行)がその新居である。ご覧のとおり道をまたいだ数十メートルの引っ越しだった。この距離を彼は父への手紙に「ほんの数軒離れたところです」(1783年1月22日)と書いているがほんとうにそうだ。

自由の身、オペラは大成功、新婚生活。左側の新居で彼は夕方6時から翌朝7時(!)まで20人近い客人を集めて舞踏会をして騒いだ。ハイドンセットの第1曲目となる弦楽四重奏曲第14番ト長調K.387はここで12月31日に完成された。この通りをモーツァルトはどんなに有頂天で歩いたことだろう!

彼はここでピアノ協奏曲第12番を書いた。

大家の都合で夫妻は83年2月にコールマルクト7番地に引っ越す。しかしユダヤ人の大家は3か月の家賃を取らず引っ越し代も出してくれた上、ここの家賃も持ってくれた。その新居が写真右の左手前の入り口から入る建物だ。100メートルほどと目と鼻の先のブルグ劇場(つきあたりにあったが今はない)で3月23日に開かれた予約演奏会はこの家で書かれたハフナーの交響曲版(第35番)などが演奏され大成功だった。これには皇帝ヨゼフ2世も臨席したから、天覧試合で本塁打を打った長嶋みたいなもの。飛ぶ鳥落とす勢いだった。

大家の都合で夫妻は83年2月にコールマルクト7番地に引っ越す。しかしユダヤ人の大家は3か月の家賃を取らず引っ越し代も出してくれた上、ここの家賃も持ってくれた。その新居が写真右の左手前の入り口から入る建物だ。100メートルほどと目と鼻の先のブルグ劇場(つきあたりにあったが今はない)で3月23日に開かれた予約演奏会はこの家で書かれたハフナーの交響曲版(第35番)などが演奏され大成功だった。これには皇帝ヨゼフ2世も臨席したから、天覧試合で本塁打を打った長嶋みたいなもの。飛ぶ鳥落とす勢いだった。

この家を彼は「みすぼらしい下宿」(父への手紙)と書いているから「僕らは住みやすい街を探してまわりました」(同)となったが、コンスタンツェが8か月の身重だったことが大きな理由だったろう。それはユーデン・プラッツというユダヤ人居留地に見つかり4月24日に引っ越した。

それがこの「ブルグ館」(左)の2階である。入り口の右に貼ってあるプレートが右下の写真だ。ここで書かれたのがハイドンセット第2曲、弦楽四重奏曲第15番ニ短調K.421だ。ちょうど出産(6月17日)を迎えたときにこの曲のメヌエット楽章が書かれたとコンスタンツェが証言したとされ、痛みに耐える悲鳴が音になっているという。この逸話に確証はないが、僕はこの曲想はそう信じてよいのではと思っている。

この頃モーツァルトの頭は勝手に強行した結婚を父親と姉に認めてもらうことでいっぱいだった。そのために二人の前で妻に歌わせようと書いた「ハ短調ミサ」(K.427)だが、前の家(3月)で中途で 放棄して未完に終わっている。四重奏は書いていたのだから妻の方がお産で練習どころではなかったのだろうか。

放棄して未完に終わっている。四重奏は書いていたのだから妻の方がお産で練習どころではなかったのだろうか。

産後1か月ほどの7月25日、赤ん坊(男の子ライムント)を人に預け、夫妻は父のいるザルツブルグへ向けて馬車で旅立つ。大司教と悶着を起こしたうえに親の許しもないまま(しかも快く思っていなかった)女といつの間にか式を挙げてしまった息子を父も姉も許さなかった。そうしてザルツブルグを去った10月27日、それが彼が故郷を見た最後の日になった。この旅は帰路で立ち寄ったリンツで書かれた交響曲第36番を我々に残してくれた。しかしモーツァルト夫妻は第1子であったライムントを失った。この子は8月21日に亡くなっていたからだ。

12番は名曲ぞろいのピアノ協奏曲のなかでは地味目で割をくっている観があるが、ケッヘル番号400番代でハフナーやハイドンセットと同時代の作だ、悪いはずがないということをご認識いただきたい。何より、上述のようなストーリーを背負ってもいる。ぜひじっくりと味わっていただきたい名曲である。

前にご紹介したリリー・クラウス / ピエール・モントゥー / ボストンSOをこの曲のベストとする。このマレイ・ペライア / イギリス室内Oも美しい。これは空っぽの金髪美人系であるが、あえて強い主張を盛り込んでいない12番前後ではこのイノセントさは魅力に作用する。曲の美しさをまず知っていただくのに良い演奏と思う。

(こちらをどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______モーツァルト, クラシック音楽