モーツァルト「魔笛」断章(女の奸計に気をつけよ)

2016 APR 16 21:21:46 pm by 東 賢太郎

「もう7時15分前だから、急がなくては。馬車は7時に出るのだ。・・・ここにこうしていないで、お前と一緒にバーデンに居るのだったら、何を投げだしたって構わないくらいだ。きょう、まったくの退屈しのぎにオペラのアリアを一つ作った。」(ウィーン、1791年6月11日)

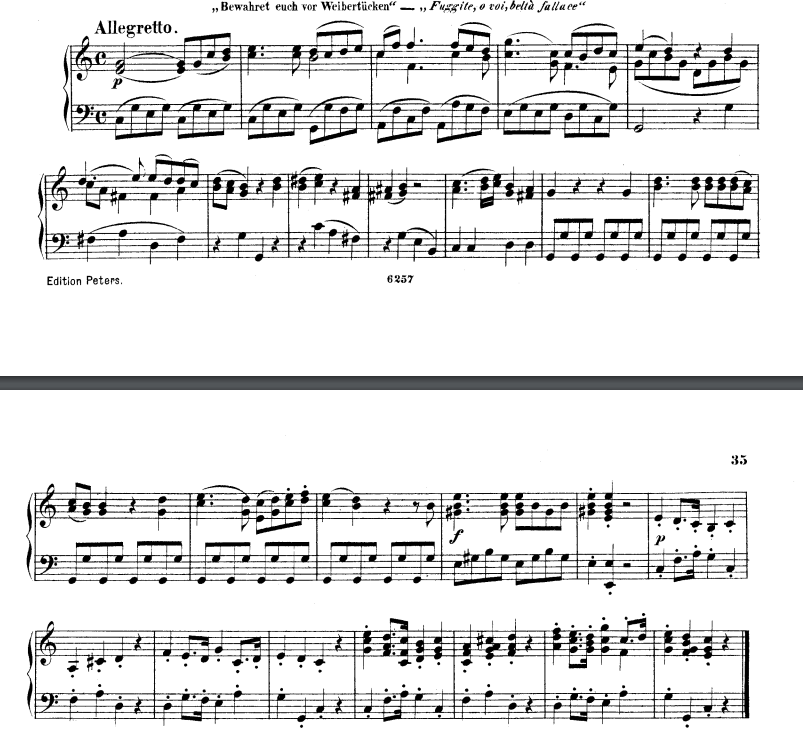

モーツァルトが急いでコンスタンツェへの手紙に書いたこの「アリア」は、魔笛の第2幕の二人の僧のデュエット(第11曲「女の奸計に気をつけよ」、Bewahret euch vor Weibertücken)であると考えるには十分理由がある(「魔笛-秘教オペラ-」ジャック・シャイエ著、白水社)。

これを、男ならわかる衝動で4時半に目覚めたと思われるモーツァルトは早朝の退屈まぎれに書いたのである。たった1分で終わってしまうこれは、しかし、僕が最も聞き耳を立てるアリアの一つであり、魔笛の稿をこれで始めることにしようという気になった。

ピアノスコアにするとこれだけのことである。

(女の奸計には気をつけろ・それが友愛の最初の責務である・多くの賢い男が女に欺かれ・迷い思いがけぬことになった・ついには見捨てられ・誠意は嘲笑を持って報いられ・身もだえすることになろう・死と絶望がその運命だ)

魔笛を語るにこのハ長調の平明な曲からどうこう言う人はまずいない。これに興奮している僕はおかしいのかなと思っていたら上掲書を読んで安心した。パリ生まれの作曲家でブーランジェの弟子のジャック・シャイエ(1910-99)はVergebens~(楽譜の第16,17小節のフォルテのところ)のホ長調に触れ、「感動的な転調」と書いている。まったく同感だ。

魔笛は秘教オペラかもしれないが、僕にとってはそういう考えても解明できないことよりも自分の耳と頭で理解できること、つまりこういう音、音楽の造りのほうがよほど面白い。シャイエは1885年に書かれた「和声学」教科書のこの種の「偽りの転調」への説明を引用し、「この種の現象に無知な古典的解釈では、ここに長三度への乱暴で規則を無視した転調を見るだろう」(同書より)としている。

この音楽が書かれてから94年も後世の学者が理解できず「無知で古典的」といわれてしまう革命的な転調を「退屈しのぎに」書いていた男、モーツァルト。200年にわたって世界のわけのわかってない多くの人たちが天才だといってきたから彼は天才なのではない。こうやってこつこつと微細だが本質的な事実(ファクト)を積み上げていって、その厖大な山を遠めに眺めてその巨大さに恐れおののいて、やっぱり天才だと感服するという感じの人である。そして魔笛というオペラはその山そのものだ。

「魔笛」を知らずに死ぬなら、それは人生の損失というものだろう。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______モーツァルト

花ごよみ

4/22/2016 | 11:11 AM Permalink

時代的にとんでもなくあり得ないコード進行だと思います。ハ長調から♯が4つもある長調に直接飛ぶというのは近代・現代でも多くないと思います。一瞬「アレッ?!」っと、思わせてすぐ元に戻るのが粋ですね。一般には一旦手前でホ短調を置いてから移るのかな。ずーーっと後世になって、ちょうど「ボレロ」(またですが;)で劇的な効果を狙いこれが出てきます。最初からずっとハ長調で来てコーダのクライマックスの金管の「ソッシー」が目立つ後にホ長調に移行し、最後ハ長調に帰結します。ムーティの指揮で言うと(15:38)からが「ソッシー」です。この部分にめがけて手前から「もうすく来るぞー、やるぞーっ」という感じが面白いし、最後も面白いです。近代和声学が体系的に出来上がるずっと前の時代に「チラッ」と、それをやってみるモーツアルトがいたということだと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=-7ZBzIXoJDM

東 賢太郎

4/23/2016 | 12:48 AM Permalink

花ごよみさん、ボレロはたしかにそうですね。ついでに僕の好きなベンチャーズの十番街の殺人はD⇒F#でいきなり始まるんでけっこう衝撃的です。