チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第1番ニ長調 作品11

2020 AUG 13 22:22:55 pm by 東 賢太郎

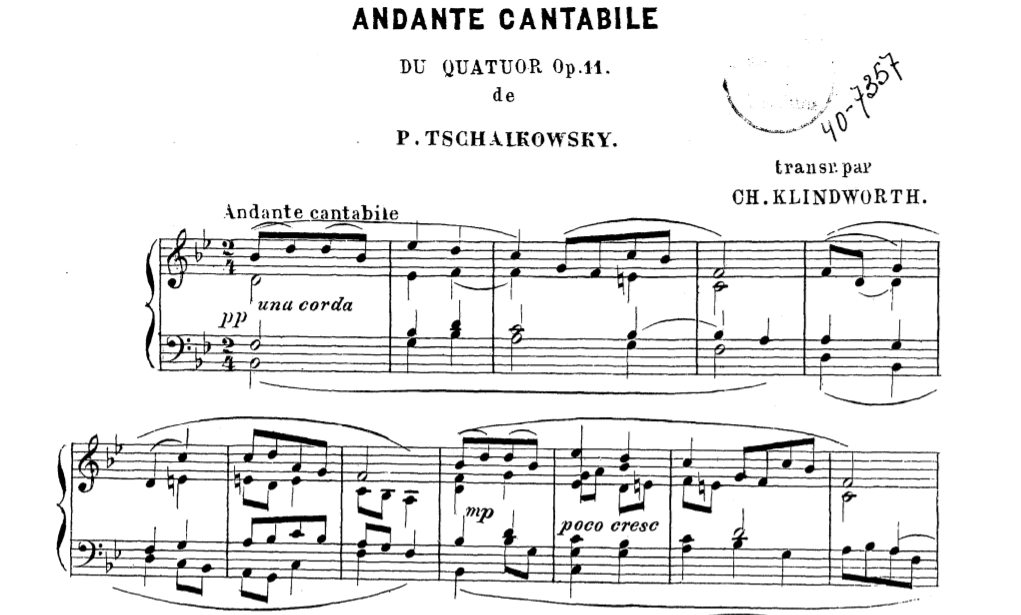

僕にとってチャイコフスキーというと、「アンダンテ・カンタービレ」だった時期が長くある。親父が所有していた名曲集みたいなSPレコードにこれが入っていて、生まれた家で四六時中鳴っていたらしく、物心ついた頃にはメロディーを知っていた(名前が弦楽四重奏曲第1番第2楽章の標題から来たと知ったのはずっとあとだったが)。ほとんどの方がどこかで聞きおぼえがあるだろう、お聴きいただきたい。

有名な主旋律は、妹のアレクサンドラの嫁ぎ先であるウクライナのカメンカで大工(左官)が歌っていた民謡とされている(第5,6小節にヴォルガの舟歌の一部もきこえる)。

このピアノ譜を弾くと、指が(♭はひとつ少ないが)どことなくシューマンのトロイメライを思い出す。曲想だって「夢」であっておかしくない。チャイコフスキー31才、田舎の民謡に素敵な和声を配してロマンティックに洗練させる腕前には感嘆するしかない。

当時のロシアでは音楽家は教師か歌劇場の団員になるしかなく、地位や所得は農民並みだった。そこで両親が名門ザンクトペテルブルグ法科学校に入れたのもシューマンとまったく同じだが、違うのは彼はしっかり勉強して法務省の官僚になったことだ。その職が楽しかったら我々は悲愴やくるみ割り人形を聴けなかったことになる。

弦楽四重奏曲第1番ニ長調作品11はそうならなくてよかった作品のひとつと僕は思っているが、世間の評価はアンダンテ・カンタービレを除けばそうでもない。本稿をどうしても書く必要がそこにあった。代表作とは言わないが全4楽章とてもチャーミングで初心者もわかりやすく、どなたでもメロディーがすぐ覚えられるし、まちがいなくその価値はある。

これは僕のLPだが、往年の評価が高かったスメタナ四重奏団の演奏だ。ぜひくりかえして覚えてしまっていただきたい、きっと一生の友となるから。

ここからはご興味ある方に。

Mov1の第2主題

この情感はシューベルト的だ。例えば弦楽四重奏曲第12番《四重奏断章》 ハ短調D.703の、途中で破棄してしまったMov2をお聴きいただきたい。

なぜシューベルトはこんな素晴らしい作品を投げ出してしまったのか?未完成交響曲と並ぶ謎だ。ちなみにこの曲は死後42年の1870年にライプツィヒで出版され、チャイコフスキーがSQ1番Op11を完成したのは1871年である。ジャンル最初の作曲にあたって、もし彼が出版を知っていれば見たくなったのは自然ではないか。

Mov3(スケルツォ)を聴くと、僕はいつもモーツァルトの弦楽四重奏曲第15番ニ短調K.421のMov3を思い出している。旋律はちがうが3拍子でこの悲壮感、緊張感を引き継いでいるように思う。

Mov4ではVaの憂愁を帯びた主題に続く部分とコーダでモーツァルト「魔笛」(序曲)の和音連結(b-h-c-a)が全開となる。チャイコフスキーはモーツァルティアーデを書いたほど彼を熱愛していた。

かようにSQ1番にはドイツ先人の作品研究のエッセンスが込められており、反西欧、反アカデミズムだったロシア五人組とチャイコフスキーが距離を置いていたことへの「物証」となっている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______シューマン, ______チャイコフスキー, ______モーツァルト