オッフェンバック「地獄のギャロップ」(フレンチカンカン)

2020 DEC 1 1:01:36 am by 東 賢太郎

熱海まで気晴らしに行って網代から南の方の青々とした海をぼーっと眺めていたら、ふと昭和の昔の、

「イトウに行くならハトヤ、電話は4126(よいふろ)」

のCMソングを思い出した。まあ関東の方しかご存じないだろうが当時の子供は誰でも知っていた。そうすると不思議なもんで、もうひとつ浮かんできた。

「カステラ一番 電話は二番 三時のおやつは文明堂」

すると、歌じゃないけど

「ナボナはお菓子のホームラン王です」

で一本足打法の王選手がくっきりと出てくるし、

「長生きしたけりゃちょっとおいで ちょちょんのぱ ちょちょんのぱ」

は船橋ヘルスセンターだ。そんなのがあったんだ。

この中でクラシック音楽がひとつある。これだ。一般に「フレンチ・カンカン」と呼ばれる。can canがなんのことかは調べたがよくわからない。

当時僕は7才。もちろんカステラ屋の歌だと思ってたが、のちにこういうもんだと知ることになる。

これはパリのキャバレー「リド」である。トップレスのお姉さんが出てくるが浅草のストリップではない、女性と観ながら食事する大人のショーだ。画家ロートレックが通ったムーラン・ルージュも悪くないが、僕は舞台が派手めなリド派でパリへ行くと寄るのを習慣としている。ただし料理はどうということはない。

この曲はフランスの作曲家ジャック・オッフェンバック(1819 – 1880)が作曲したオペレッタ「地獄のオルフェ」(1858年)の中で演奏される「地獄のギャロップ」である。サン=サーンスは『動物の謝肉祭』で動きがのろい「亀」に逆説的に本作のパロディを用いているが、元をただせば「地獄のオルフェ」のほうもグルックの「オルフェオとエウリディーチェ」のパロディだから手が込んでいる。

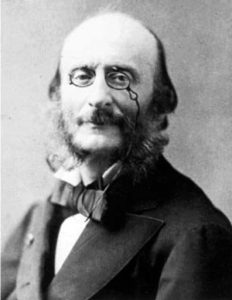

クラシック音楽の内で1,2を争う有名なメロディーであり知らない人はあまりいないと思うが、”文明堂世代” を除くとどこで知ったか大概の人は知らないという恐るべき曲だ。無意識に刷り込まれてしまうステルス戦闘機のごとしである。オッフェンバックはユダヤ系のドイツ人で、本名はヤーコプ・レヴィ・エーベルストだ。そういえばフランクフルトに住んでいたころマイン川の反対側にオッフェンバッハ・アム・マイン(Offenbach am Main)という街があった(バックは英語読み)。何でかなあぐらいは思っていたが、そこが彼の出身地で芸名の由来とはつゆ知らずだった(というより、彼にはその程度の関心しかなかった)。

ちなみにパリでロッシーニと共にグランド・オペラの先駆者となったマイヤベーアもユダヤ系ドイツ人だが、18~19世紀前半のパリはロンドンと並んで外国人音楽家の格好の出稼ぎの地であり、グルックもロッシーニもそうだったし、だからあのモーツァルトも母と一緒にやってきて就職活動をしたのだ。ロンドンもそうだが、ルイ16世がユダヤ人に完全な市民権を与えたためユダヤ系音楽家にとって活躍し易い環境が整っていたことも大きい。米国の科学やロケットや核技術は処刑せずに連れてきたナチのユダヤ系科学者の由来だし、国家、都市の繁栄においては優秀な血を入れることがいかに有効かよくわかる。僕は歴史上の日本国の最大の失敗の一つは、満州国に亡命ユダヤ人の入植を認めなかったことだと考えている。

オッフェンバックはパリに出て劇場を買い「シャンゼリゼのモーツァルト」といわれる評判をとった。勝負師でありやり手のビジネスマンでもあったと思われる興味深い人物だ。「地獄のオルフェ」はブッフェ=パリジャン劇場で1858年10月20日に初演され、翌年6月まで連続228回公演を記録した大ヒットとなり、大赤字だった経営を潤した。その劇場はオペラ座から南東に約200メートルほどのモンシニー通りに今もひっそりとある。これがそれだ。カンカンはここで産声を上げた。

写真のつきあたりのイタリア座(サル・ヴァンタドール)は今は銀行になっていて華やぎの面影もないが、現在のオペラ座(ガルニエ宮)ができるまではパリのオペラ座といえばここで、ヴェルディの椿姫など15の主要作品のパリ初演が行われた。1700席の優雅な劇場で、特権階級が通い貴族の社交サロン的な役割も果たしここのボックス席を購入することが上流客のステイタスとなっていた。

10年前にここへ行ったとき、しばし往時を偲んでたたずんだ。そして思ったことがある。イタリア座の壮麗なファサード(正面)は写真の向こう側で、見えているのは背面だ。こっち側に来たのは中流階級以下の客だ。そこにオッフェンバックの劇場が、まるで尻を向けられ後塵を拝するようにちんまりとある。自信満々の彼はオペラを書きたかったが劇場や出版物の検閲を担当していたフランス内務省の劇場経営規則にひっかかり公演規模からオペレッタ(オペラ・ブッファ)という大衆バージョンしか書けず、それならそれだ、この野郎いまに見てろと爪を研いでいたはずだと強く共感したのだ。まったく非科学的なことだが、「僕は何かが起きた土地」の霊気のようなものに当たってしまうことがある。というのは、そのパリ旅行は、このブログの「運命のとき」(必然は偶然の顔をしてやってくる)にロンドンから気晴らしに立ち寄ったもので、スローン氏への入魂のプレゼンを終えたほやほやの3日後だった。まだどうなるものともわからぬ不安の中で気が立っており、それでもその恐怖を跳ねのけるため「いまに見てろ」と痛烈に思っていたわけだが、写真の場所で何かを強く感じ、そのあたりを長いことひとりでうろつき、写っているホテルに「泊まってみたい」と日記に書いている。

「地獄のオルフェ」はオッフェンバックが満を持して殴り込みをかけ、上流社会の論壇を大炎上させたという意味でモーツァルトのフィガロの結婚に匹敵する価値ある一作である。斯界の大御所グルックの看板作品の筋書きをひねり、アリアまでもじって笑いを取ったわけだが、その笑いそのものが風刺として政治に向けられたものであり、上流社会は貶められたと非難をし、「オルフェ論争」と後世に残るほどの騒動となってパリ中にセンセーションを巻き起こした。その意味が、写真の景色を30分ほど立ちすくんで眺めていて痛いほどよくわかった。いずれ僕は再びこの地に行ってみることになるだろう。そのホテルに泊まってブッフェ=パリジャン劇場でオペレッタを観るのだ。

”文明堂” のカンカンに話を戻そう。これを管弦楽曲としてやる場合は「序曲」ということになる。原曲に序曲もなければ、あのカンカンの形の曲はオペレッタの原曲にはない。なぜならウィーン初演のためにカール・ビンダーが本作から聞きどころを編んだもので、むしろビンダーの作品と考えた方が良い。父が買ってくれたボストンポップスのLPレコードにそれが「天国と地獄」序曲のタイトルで入っていて、最後のカンカンに至って「あっ、カステラ一番だ」と楽しんだが、すぐ飽きてばからしい音楽と思い始める。ガキにこの作品のオトナの事情など分かるはずもなく、それ以来オッフェンバックは三流の作曲家になった。

そうではなかった。「地獄のオルフェ」は彼が敬愛し、やはりパリに定住して人気者になったロッシーニに並ぶ底抜けに楽しい作品だ。浮気している妻がヘビにかまれて死んでラッキーと喜ぶ夫、倦怠期の夫婦の話だ。それを神々の天界にもって行って「オルフェオとエウリディーチェ」の夫婦愛物語にひっかけて思いっきり笑い飛ばしてしまう。僕はこれをドリフターズがコントにして、志村けんが夫を由紀さおりが妻をいかりや長介がジュピターをやったら面白いだろうなーと思う。ぴったりだと思う。日本全国爆笑もんだろう。そういう話なのだ。

カンカンはオリュンポスに退屈した神々が「活気にあふれた地獄」へ行けるとジュピターを讃えて馬鹿騒ぎする、その乱痴気の馬鹿馬鹿しさ加減を(これは国会に飽き飽きした政治家どもをおちょくっているわけだ)あえてにぎにぎしく破廉恥に描いた場面なのである。その意図と出来栄えに喝采だ。譜面づらでなく、オッフェンバックの知性と技を見なくてはならないわけで、こういうものを大指揮者の皆様がどう解釈しているかは大層興味を引く。

まずフランス語圏のエルネスト・アンセルメだ。以下どれも7分ちょっとあたりからカンカンになる。

うーん、遅い。真面目だ。数学者のアンセルメ様にはむいてないのだろう。

ルネ・レイボヴィッツだ。歌入りであり彼はオペレッタも振っていると思われる。

特にどうもないが、ブッファのがやがや感は好ましい。しかし、思うのだ。彼はピエール・ブーレーズの師匠で、彼の春の祭典は各所のコンセプトがブーレーズCBS盤に酷似している。ブーレーズがカンカンを振る気を起こさなくて本当に良かったと思う。

ドイツの巨匠ルドルフ・ケンぺだ。なんとウィーン・フィル。

だんだん速くなる。さすが、シンフォニックだ。でもオペレッタじゃ使えねえな。

ご本家フランスのジャン・マルティノン。オケはロンドンフィル。

良いテンポだ。最後のアッチェレランドで興奮を煽るが、終始お品が良い。乱痴気にはできないお方だ。

あの天下を睥睨する大御所のヘルベルト・フォン・カラヤン様がどう扱うか。フィルハーモニア管だ。

いや参りました。なんというスマートな格好良さだろう!

主部の旋律を吹くトランペットを普通の指揮者は朗々とテヌート気味に響かせ、踊りは盛り上がるが往々にして誠に下品である。ところがカラヤンはそれを短めに、なんと徐々に抑え気味に吹かせて気品すら漂わせるのに成功しているではないか。二度目の「カステラ一番・・」で和声パートの高音部を対旋律にして浮き出させ淡い色香を加えるなど、他の誰も思いもつかぬ達人の技だ。こんなにイケメンで決められると乱痴気などほど遠いが、カラヤンの魔術の前にそんなこと消し飛んでしまった。

彼は後に同曲を再録音する。旧盤の名演奏をもってしてそこまでやるかと思うし、こういうナンバーをベルリン・フィルハーモニーにまじめにやらせてしまう人事力も敬服ものだ。7分30秒からお聴ききになれる。

皆さまご感想はいかがだろうか。

悲しいけど誰もが年をとる。それを老成、晩熟などと評することもあるが、カラヤンはむしろ早熟の人だったと思う。旧盤に書いた美点は見事に全部消えている。テンポは遅くなり主部は弦とティンパニの後打ちリズムが大きくなり、音楽を立体的にしようという意図が見えるが流麗なスマートさよりドイツっぽいごつごつ感が加わっている。メロウだった対旋律作戦は放棄されている。あくまで個々人の好みの問題ではあるが、僕は断然、フィルハーモニア盤をとる。

最後にカラヤンもびっくりのを。美女軍団のヴィーナス管弦楽団だ。

僕は読売巨人軍の公式マスコットガール軍団「VENUS(ヴィーナス) 」の大ファンであるが、美女オーケストラなんてものは想像もつかなかった。誰が考えたのか、畏れ多いというか、もの凄い発想力だ、ちょっと負けるかもしれない。日本でも作っていただきたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______オッフェンバック

松下寛

12/7/2020 | 7:20 AM Permalink

東さん いつもすごく面白い楽曲紹介ありがとうございます

今回も堪能させていただきました

カラヤンのフィルハーモニア版のカッコよさ

芸術的な香り溢れる演奏も味わうことができました

まあアンセルメがあんなに遅いのは

巷でよく言われているように

舞台で踊り子さんが踊るリズムに合わせて演奏設定しているのかな、

と彼を擁護しておきましょう

カラヤンがこう言ったショウピース的な作品を

「ご立派」に仕上げてしまう手腕は昔から言われいますよね

同じ曲を他の指揮者の演奏で聴くとあまりの違いに

これ同じ曲??とショックを受けることが僕もありました

この思いを僕はレハールのメリーウィードウで顕著にしました

カラヤンのLPを購入し CDでも買い替え

愛聴していたその演奏は甘美で 上品で

セリフのやりとりもウィットに富み オケも厚みがあり

なんて芸術的な素敵な作品なんだろうと 僕に思わせていました

ところがフォルクスオーパーの日本公演のライブ版を購入して聴いてみて

大ショック なんだこれは!

この薄っぺらいオケの響き

下品なくらいの歌い回し 猥雑なセリフのやりとり

東さんいうところの ドリフのコントみたいな感触でした

でもよく聴いてみて この響きや歌い回しが レハールのスコアに書き留めた本来の響きに近いんでしょうねえ そう納得しました

まんまとカラヤンに騙されたと気がつきました

でもこんな高級な騙しならば至極結構です 喜んで騙されましょう

東 賢太郎

12/7/2020 | 2:15 PM Permalink

松下さん、ありがとうございます。

それカラヤンの功罪ですね。彼の音楽を「エナメルの靴」と書いた評論家がいましたが、たしかに言い得て妙です。インテリ系は左様に彼に否定的でした。僕はあんまりインテリでないんで昔から是々非々で、彼は実験精神に富んで音楽能力抜群のビジネスマンと思っています。だからビジネスが嫌いな左翼系に受けず、イケメンで成功者で金持ちで、男の嫉妬もあったでしょう。

新メディアが出ると同じ曲を何度も録音したのはビジネスでしょうが、擁護するなら実験精神もあったと思います。音響にこだわって永久に残そうと思えばエナメルみたいに磨くでしょうからそれを作り物だと批判してしまうと映画も否定することになります。カラヤンのレコードはブロマイドです。ビートルズもグールドも最後はライブやめてそっちへ行ったように実験精神に富んでるとそういう考えも出てくるのではと思います。