ベートーベン ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2

2022 JAN 22 7:07:20 am by 東 賢太郎

ベートーベンのピアノソナタ第14番。実は子供のころから長らくこの曲には関心がわかなかった。まず、第1楽章がとてつもなく暗い。全編通してピアノソナタにあるまじき暗さで、ショパンのあれより葬式にふさわしいぐらいだ。ところが、そんなことを言おうものなら白い目で見られそうな雰囲気がクラシック界にはある。

「これは月光です。ルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のイメージなんです。ねっ、目をつぶると浮かんできますよね?」

きませんね。ぜんぜん浮かんでこない。そういうNHKっぽいのが大嫌いな態度だったから僕の音楽の通信簿は2だったんだろう。ずっと後になって、実際に僕はルツェルン湖に行ってみた。月の浮かぶ夜の湖面を眺めたけど、まったくしっくりこなかった。

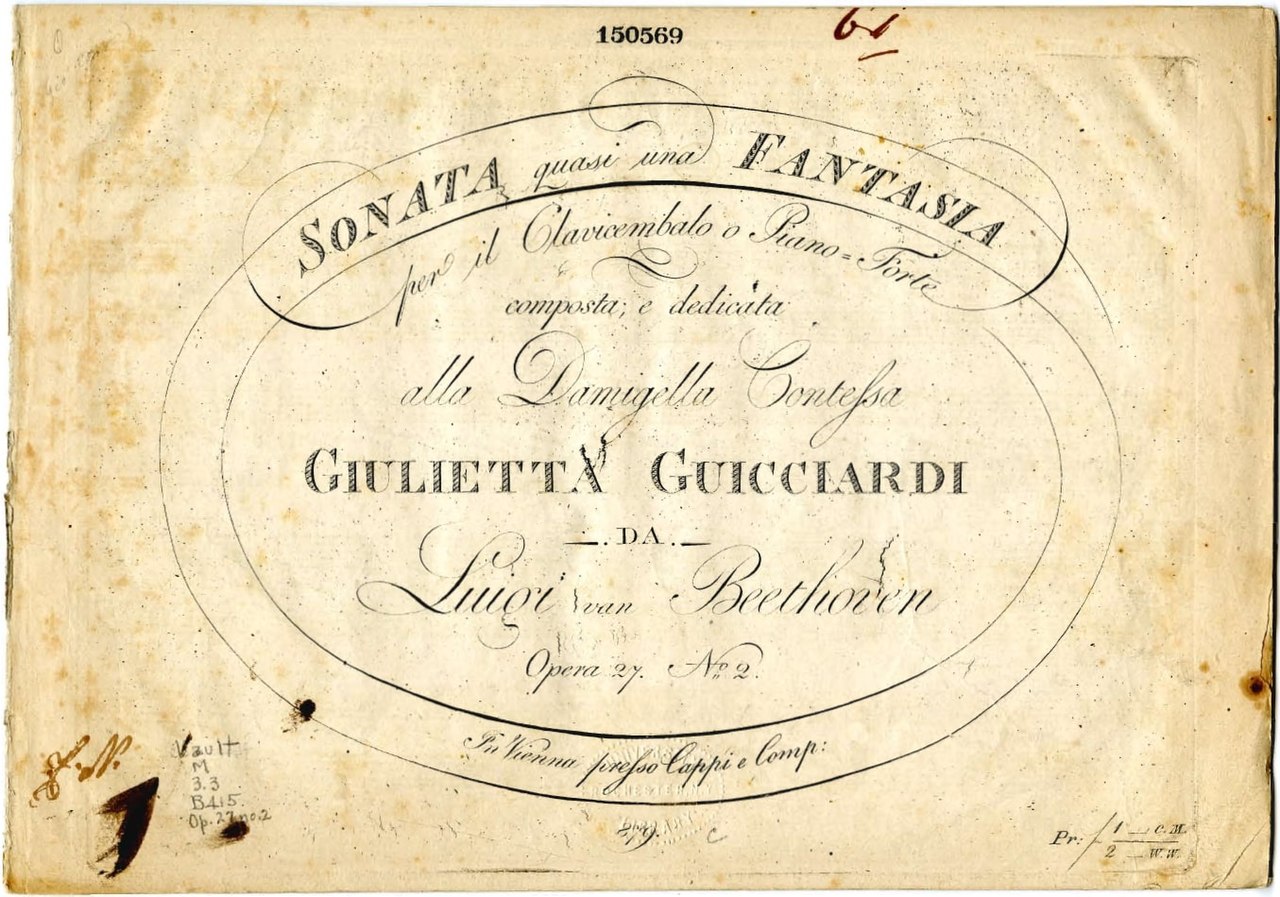

ベートーベン自身が1802年初版譜につけた名称は「Sonata quasi una fantasia」(幻想曲風のソナタ)である。こう文句を言ってるんじゃないか。

月光?なんだそれは?だいたい俺はルツェルン湖なんか行っとらんぞ。俺が死んで5年もたってからそんな名前を勝手につけた奴がいるって?そういえばゲーテも嘆いとった。「ギョーテとは 俺のことかと ゲーテ言い」ってな。

僕がクラシック音楽界にそこはかとない違和感を懐くのはそういう所なのだ。赤の他人が妙なレッテルをはりたがる。ハイドンの熊やめんどりぐらいなら他愛もないが、詩心が入ると深層心理に響いてしまい迷惑極まりなしだ。「ヴェニスに死す」というホモっぽい映画、あれを観てしまって僕はマーラー嫌いになったかもしれない。これは音楽の責任ではない。

戦前の尋常小学校では、ベートーべンが月夜の街を散歩していると、ある家の中からピアノを弾く妙なる音が聞こえ、良く見てみるとそれは盲目の少女であった。それが月光の曲だということになっていた。誰が作った話かさえ不明で、ここまで嘘が堂々とまかり通ると、クラシック音楽界というのは月光仮面のおじさんも実在だぐらい言いかねない仮想現実の世界と断じるしかなくなってくる。

何の仮想か?高貴なクラシックの巨匠や名曲というものはそういうものであらまほしく、真実なんかどうあれ、それでいいし、そうでなくてはいけないのだ。Let it be. じゃなく It should be.なのである。それでまた、そういう浅はかな俗説を何も考えずに信じてる人が多い。「皇室アルバム」という番組、誠にあれに近い世界であり、申しわけないが、リアリストである僕には逆立ちしても耐えられないジャンルである。

そんなことで14番は疎遠になってしまっていたのは不幸だった。しかし改悛する日がついにやってきた。先日、ピアノの譜面台にあったベートーベン・ピアノソナタ集をぺらぺらめくると、たまたま第1楽章が開いた。これがご縁というものかな。弾いてみる。

嬰ハ短調。いきなりブルックナー7番第2楽章の響きがする。冬の夜だ。深い悲しみの霧の彼方から哀歌が聞こえてくる。しかし、わからない。運命の歯車の音が聞こえるのに、何だってこんなに青白く高貴なんだろう??背筋が伸びる。どうして?悲痛な煩悶が襲ってくるが、諦めと共にすぐ鎮まる。だんだん瞑想に入り、身体が重くなって沈みこんでいく。哀歌が低く呻くように何かを問いかけ、闇の彼方に消えてゆく・・・

最後のコードで金縛りみたいにすっかり動けなくなってる。なんでこんな素晴らしい音楽を放っておいたんだろう?

よし、すぐ本稿を書こうと文献にあたると、モーツァルト弾きとして我が尊敬するピアニスト、エドウィン・フィッシャーがこう書き記しているのを見つけた。

第1楽章はモーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」で騎士長が殺された場面の “Ah Soccorso! Son Tradito”(第 1幕 ああ、助けてくれ ! 裏切られた・・・)に由来している。私はムジークフェラインのアルヒーフで、ベートーベンのスケッチ帳にそれが嬰ハ短調で書き取られているのを見つけた。この楽章はロマンチックな月光なんかではない。厳かな葬送歌なのである。

まったくその通りと思う。その部分をお聴きいただきたい(ピアノ譜に注目)。

ワーグナーの死を予感しながら7番の第2楽章を嬰ハ短調で書いたブルックナー。彼もこれを弾いてフィッシャーと同じことを思ったんじゃないか。

14番を献呈した12才年下の伯爵令嬢、ユリーちゃん(ジュリエッタ・グイチャルディ)はベートーベンのピアノの弟子で、ウィーンで評判の美女だった(左)。大好きになってしまったベートーベンは友人への書簡で「彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。結婚したいが、手が届かない高嶺の花なんだ」とつらい気持ちを吐露している。貴族である父親が許すはずがないのだ。しかし、なんでその彼女に曲を献呈したのか?しかもなんで葬送曲を?ここは想像をたくましくするしかない。

14番を献呈した12才年下の伯爵令嬢、ユリーちゃん(ジュリエッタ・グイチャルディ)はベートーベンのピアノの弟子で、ウィーンで評判の美女だった(左)。大好きになってしまったベートーベンは友人への書簡で「彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。結婚したいが、手が届かない高嶺の花なんだ」とつらい気持ちを吐露している。貴族である父親が許すはずがないのだ。しかし、なんでその彼女に曲を献呈したのか?しかもなんで葬送曲を?ここは想像をたくましくするしかない。

フィッシャーがドン・ジョヴァンニと指摘してくれたことに注目だ。このオペラをベートーベンは「不道徳だ」と批判していた。なぜわざわざそこから主題と右手の三連符をもってきたのだろう?オープニングの筋書きを思い出していただきたい。ドンナ・アンナはドン・オッターヴィオと婚約した身だったが、プレイボーイのドン・ジョヴァンニに口説かれて夜這いをかけられている。あわやというところで彼女の父親である騎士長に見つかってしまう。もはやこれまで。彼は決闘に持ちこみ騎士長を刺し殺してしまうのだ。

愛しのユリーと婚約したのはガレンベルク伯爵だ。ベートーベンと同じ師に学んだ作曲家である。13才年下の同業者に彼女を奪われて憤慨しない男はいないだろう。ベートーベンが彼女に14番を献呈したのは1802年。これを弾いて俺の怒りと絶望に気がついてくれ!しかしユリーは翌年にガレンベルクに嫁いでしまい、そいつはロイヤル・パワーであっさり出世して1806年にナポリ王立劇場の音楽監督になってしまう。あんな雑魚の作曲家が!悲憤いかばかりだったろう。まだ小娘の彼女がそう見越して嫁いだとは思えない。ロイヤルの父親がやったのである。実力だけでは出世できない矛盾と悲哀と怒り。ベートーベンはその一点において正統なモーツァルトの後継者だった。

男性の皆さん、血気盛んだった30才の頃を思い出していただきたい。平民が貴族にくってかかるわけにはいかない。そこで自分の化身としてドン・ジョヴァンニに復讐してもらっても不思議でないのではないか?何が貴族だ。俺をソデにした鼻持ちならないユリーの親父。あいつがいなけりゃ彼女は俺のものだったんだ。ビデオの三重唱は騎士長が “Ah Soccorso! Son Tradito”(第 1幕 ああ、助けてくれ ! 裏切られた・・・)と歌いながら死んでいく場面だが、エドウィン・フィッシャーの指摘によればまさにそこが14番の第1楽章、俗称「月光の曲」に化けたのである。

それほど怒りのマグマがたまっていたことは第3楽章の激情の爆発で包み隠さずエンジン全開で現れる。突き上げるような左手、アルペジオで駆け巡り分散和音をぶっ叩く右手。ピアノとスフォルツァンドの強烈な対比。これが怒りでなくてなんだ。長調の安らぎはやってこない。第二主題まで短調のままテンポも変えず、長大なコーダはいったん減七の和音が小休止を作るが第二主題の再現からまた突っ走って嵐のような短調のまま終わる。第8番のハ短調ソナタの終楽章と比べてどちらが「悲愴」に思われるだろうか。

フランツ・リストは第二楽章を「2つの深淵の間の一輪の花」と讃えた。これは2つの意味で至言と思う。まず両端楽章に深淵(casms、深くて暗い溝)を見たこと(彼も「月光」なんか歯牙にもかけていない)。そして第二楽章を可憐な花に喩えたことだ。レガートとスタッカートが交代する変ニ長調の主題が始まると、暗く重苦しい葬送の場面にぱっと光が差してスクリーンのカットが変わる。現れるのは微笑みいっぱいのユリーだ。このエレガントでコケティッシュな三拍子がユリーだったのではないかと僕は思っている。そしてアクセントをずらした重々しいトリオがベートーベン自身だ。ふたりの戯れは、しかし長く続かない。楽譜はたった1頁だ。

ベートーベンのピアノ・ソナタと協奏曲の全部にバックハウスが良い音で録音を残してくれたのは人類の福音としか考えられない。どれを聴いてもオーセンティックと感じさせられるのだから文句のつけようがなく、千疋屋のメロン、とらやの羊羹、加島屋のいくら醤油漬みたいなものである。ピアニストはこの通り弾ければそれだけで評価されるがオリジナリティはないという困ったものだ。

クラウディオ・アラウのこのライブは現代ピアノで14番の真髄を再現したものと思う。一聴するとロマンティックに傾斜したように聞こえるが、フォルテピアノを想定した作曲家の指示を体現しようとすると第一楽章はこのテンポになるのではという意味で古典的である。ベートーベンがこの機能のピアノを持っていれば許容したのではないかという表現を見事にリアライズした演奏ということでお聴きいただきたい。すべてのフレーズが脈打って呼吸し、触れればはじけるかのような繊細なピアニシモから地響きのように強靭なスフォルツァンドまで感情の機微が伝わっていない無機的な音が一音たりともない。

もうひとつ挙げておく。作曲されたころの1795年製のフォルテピアノで14番がどう響くかを体験していただきたい(ヘッドフォン推奨)。ベートーベンの意図が生々しく伝わってくる。ペダルはなくモーツァルトが弾いた時代からのヒザ操作であり、第1楽章のsenza sordiniは何の指示かわかっていないが、ここではダンパーをはずして幻想的な音響を得ている(だからSonata quasi una fantasiaなのだ)。現代のピアノではこれは不可能であり、解釈は面倒になる(見事にクリアしているのがクラウディオ・アラウである)。第2楽章のスタッカートも、どんな名人であれピアノでは絶対にこうはいかない。小股の切れ上がったこれでこそ意味が知れる(ユリーと確信だ)。そして第3楽章の音色の嵐である。凄い。尋常でないことが起きている。ピアノではスタッカート気味に弾かないと(ホロヴィッツがそうしている)音が混濁するが、それだとピアニスティックではあるが角が取れて怒りに聞こえない。フォルテピアノのこのガシャガシャした強烈な音の奔流をベートーベンが求めたのはこれを聞くと明らかではないだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ベートーベン, ______モーツァルト