チャイコフスキー 交響曲第4番ヘ短調 作品36

2022 JUL 20 19:19:07 pm by 東 賢太郎

作曲家の心をその刹那に支配していた特別なムードというものは、時に塗り壁に封じ込められた霊気のようにスコアの奥に潜んでいて、演奏すると虚空に迷い出て繊細な聴き手の心に忍びこむことがある。そういう楽曲が幾つかあることを僕は知っている。

チャイコフスキーの4番はそのひとつだ。この曲の第1楽章は疑いなく彼の書いた最も狂気に満ちた恐るべき音楽であり、僕にとって意味深いもののひとつだ。4番を文字にすることを僕は自らに禁じてきた。理由がある。過日のこと、母を施設へ見舞に行って、気晴らしにとヘッドホンでこれをかけてあげたところ、冒頭のファンファーレにはっとして僕の目を見てうなずいたからだ。そのころ、母はすでに認知症で僕が誰かもわからなくなっていた。以来4番は軽々にさわれない気持ちになった。両親が亡くなり、失うものがなくなってその禁を解く時が来たことで本稿がある。

さらにもっと前の話(2008年)になるが、第1楽章をシンセサイザーで作ろうと試みたことがある。ところが展開部のある部分(後述)で弦の合奏が揃わない。低弦のパートを聴きながらだとVnが全然合わない。仕方なくスコアのVnパートを虫眼鏡で拡大・凝視して弾いた。シカゴ響で聴いてもそこは “カタストロフィー” なのだが、わずかでもズレるとカオスになってしまう。和声法も書法も極めて緻密であり、緻密であるがゆえに、この狂気の音符を書いた作曲家の精神状態は尋常でないと今でも思う。彼自身が “プログラム” とした「運命」が4番の陳腐で空疎なキャッチコピーと化し、文学的、情緒的な解説ばかりが施されるが、そんな皮相なものはこの曲の鑑賞には少しも助けにならない。誰も楽曲としての特異性を分析したり語ったりしないのはまことに不思議なことだ。

チャイコフスキーは結婚した時点で既に富豪の未亡人ナジェジダ・フォン・メックから資金援助の申し出を得ており、踏み切ったのは経済的事情より妻アントニーナの猛烈なアプローチに押し切られた側面が大きいと考える。しかし同棲生活は結果としてゲイである宿命を「直視」し「正対」することを余儀なくされたという意味で悲劇というより惨劇であり、モスクワ川で自殺を図るほどの精神的衰弱に追い込まれてしまうのである。そしてわずか2か月で事実上、離婚した。左の写真はすでにその破綻を予言しているように思えてならない。思いを遂げて得意げに微笑む妻、ぎこちなく腰かけてポーズをとるが、どこか落ち着きがなく借りてきた猫のようにいつでも逃げるという風情の夫。新婚旅行なのに妙にすきま風が吹いている。作曲の才に恵まれ前途は洋洋、モスクワ音楽院講師であり美男子でもあった男、普通であれば我が世の春を謳歌したであろう男盛りの37才が、これはない。つまり、彼はおそらく普通でなかったのである。

その後の彼にとってフォン・メック夫人の年金は大切だった。14年も一度も会わずに続いたことからプラトニックな恋愛関係と美化する人がいるが幼稚にすぎる。彼は女に興味ないのである。アントニーナはストーカーだった、ひどい目にあった、でも夫人は単なるファンだ。サービスを強要せずにお金をくれるなんて素敵じゃないか。音楽にはプログラムがあると信じこんているようだ。それならば運命の交響曲ということにして、そうなるように2~4楽章を加えてプレゼントしよう。あの交響詩は狂ってる、暗すぎる。あの時、あの女に俺は発狂していたんだ。悪夢から救い出してくれたあなた様のおかげで私は今こんなに輝いています。暗いあれを第1楽章にしてそんなフィナーレにしよう。満場の喝采も浴びるだろう。そうだ、プログラムはベートーベンの運命交響曲だ。

そうやって彼は明るい陽光の元、イタリアのヴェネチアで終楽章を完成した。着想していた交響詩のような楽曲は第1楽章になった。4番の誕生はそんなものだったのではないか(注)。それでアレを隠して生きていける、もう大丈夫だ。彼が生きるためにどうしても隠したかったもの。それは後に法律学校時代の同窓生に証拠を暴かれ、秘密裁判にかけられ、やむなく自死に追い込まれることになるゲイの性癖である。何の罪もない新婦アントニーナには気の毒なことだが性的嗜好の是否を外野が騒いでも仕方なく、僕は人間の尊厳以前に生死にも関わる重たい一例を見た気がしている。

(注)これは作曲家の弟子タネーエフの主張である

だが本稿の主題はLGBTではない。彼が1878年の書簡でメック夫人に4番の曲頭にいきなり現れるファンファーレの意味を指摘したこの証言である。

「私を幸福から遠ざけ、死に至らしめるほどの力ゆえに従うしかなく、空しく嘆くしかないもの」

これが現れる恐怖。死に至らしめるほどの力である性衝動は止むものではない。女性と同棲すればそれに従えない。2か月で耐えきれなくなり、満たす。その末路は、やがて明るみに出て社会からはじき出され、幸福はなく、嘆くだけのぼろぼろの人生が待っている。意識しないように懸命に逃げ、無視を決め込んできた宿命を結婚で思い知ってパニックとなり、とうとう自殺未遂を犯す。そして15年後にコレラ菌のいる水を故意に飲んで本当に死ぬのである。我々はチャイコフスキーの目も眩むような素晴らしい音楽を聴いて、そんな馬鹿なことがあるはずはないと思う。それは我々が健常者だからであり、同時に、歴史は天才を美化するバイアスを持つからだ。

第1楽章は彼が自殺未遂に追い込まれる精神衰弱の中で書かれた。衝動が襲いかかり、満たせぬそれに抗っているうちに、不意に、人事不省のパニックに陥る。でなければそんなことで人間は自殺しようなどと思わない。問題は「抗えぬ」「不意に」「人事不省」という所にあるのだ。襲ったものは違えども、ハイリゲンシュタットでのベートーベン、第1交響曲の酷評で奈落の底に落ちたラフマニノフも同様の症状に至ったと僕は想像している。なぜなら僕自身も閉所恐怖症で幾度もそれになり、社会生活の一部をギブアップしているからだ。

4番のスコアにそんなことは書いていない。それなりのオーケストラが譜面通り演奏すれば喝采を浴びる。カラヤンやオーマンディの傷ひとつない美演を聴いて満足しないリスナーはあまりいないだろうし、チャイコフスキーはそれで目論見どおりで満足だろう。音楽演奏の美学(aesthetics)を考えるにあたり、この4番ほどわからない楽曲を僕は知らない。作曲家の人生まで勘案すべきなのか、もしそうなら殺人を犯したジュズアルド作品はどうなのか、妻がピストル自殺を図った時に書いていたドビッシーの「海」はどうなのかということになるが、そうした事情が彼らのペンを微塵も動かした形跡はない。しかし、4番はそうではないのだ。

我々は、そう思ってこのファンファーレを聴く必要があるだろう。

タネーエフの解釈は冒頭のファンファーレが苛烈な鬼火のようなトランペットに移行し、ティンパニの鉄槌を食らうとやがて静まって弦にひっそりと現れる不気味なヘ短調の第1主題の在り方に正統性を与える。なんとも黄泉の国のように幽玄だ(蛇がうねるようなチェリビダッケ盤ー下記⑦ーをお聴きいただきたい)。暗闇の中で野火がふらふらと頭上を飛び交い、リズムがシンコペートして引っかっかり何が始まるのだろうという不安がつのる。この時期にこんな交響曲の第1主題がどこにあったろう?(ない。これは交響曲ではない)

第2小節の4,7拍目からの「タタータ」という “リズム細胞” はご記憶いただきたい。楽章を通して繰り返され、耳鳴りのようにそこかしこで響き、しばし忘れるが実は鳴っていることに気づく。8分の9拍子だが ♪ で数えると4+2+3にきこえるこのびっこをひいた不安定なリズムは楽章の通奏低音である。そして後に全開となって聴き手を脈動の迷宮にたたきこむのである。

クラリネットに現れる第2主題は短調であり、これも交響曲の伝統と乖離すると彼はメック夫人に書いている(評論家のようにだ。交響曲だったことにしてしまおうとする彼は、本能はネジが狂っていたが理性は極めて健常だった)。下の楽譜の6連符の部分、滝の水のようにラからミにすべり落ちる半音階下降音型は楽章のそこかしこに楽器を変えて現れる。ホルンの強奏による伴奏でのこれは印象的だ(第78小節)。

やがて長調になりティンパニを伴ったVnによる素朴な第3主題に引きつがれるが、木管の合いの手は第1主題の変形である。やがて主題が弦に移ると楽想はざわめき、Moderato con animaとなってクレッシェンドする。ロ長調のその部分の第1Vnパートを見よう。第1小節はお馴染みの「タタータ」だ。第2小節は ♪ が9つになり、2つ目から一つ置きにアクセントがつく。つまり小節の頭と強拍にズレをつくり聴衆の拍節感を狂わす「頭欠けトリック」がそっと仕掛けられる(後に壮大な迷宮を形成)。第3小節からのソーミードードレミファソ・・は拍節が合致した朗々たる節だが、4小節目が孕んでいるリズムは4+2+3である。通奏低音と書いたことを思い出していただきたい。

たったの4小節にこれだけのリズムの細工と彫琢を施す最高度の理性、知性を持った人と知るにつけ、本能のネジの狂い具合に目が行く人は減る。チャイコフスキーを理解するのは本当に難しい。

朗々たる節は4本のホルンのユニゾンで演奏会場を席巻するほど気持ちよく響き渡る。小節の強拍とメロディーの1拍目が一致した自然な節だからだ。ところがその伴奏は「タタータ」の頭が欠けた「ンタータ」でズレがあり、だんだんそっちが優勢になり、ついにティンパニがfff で「ンタータ」の最初の「タ」(2つ目の ♪)を思い切り叩くようになる(前述の「頭欠けトリック」)。譜面を見てないとそれが強拍と感じてしまい、何拍子かもわからなくなったところで、トランペットとティンパニが突然「ファンファーレ」をぶちこむ(第193小節)。迷宮に連れこまれた聴き手は強烈なパンチを食らうのである。

ここまでが巨大な提示部であり、Moderato con animaから展開部の様相を呈しているが、このファンファーレからが本来の展開部である。しばらく第1主題の亡霊が交互に木管と弦に浮遊する(この部分、熱病にうなされるみたいだ)。やがて第1、第2Vn によって、あたかも魂が天国を夢見ながらそこに登ろうともだえ苦しむような素晴らしいメロディーが奏でられる(ここにしか出ないのであえて「主題」とはしない。交響曲にこんなことはない)。

まったく唐突な出現ではっとする、情熱的なのに高貴でもある驚くべき楽想であるが、第4、第8小節に4+2+3リズムが内包されているのがお分かりだろうか。冒頭の和声はB♭(on a♭)だがメロディーはsus4であるe♭で始まり、ここを4分の3拍子と見れば(8分の9拍子だが)e♭は係留音で次のdに解決する。すなわち、和声的にも第2音が「ぬし」であるという「頭欠け構造」になっているのである。しかも、伴奏のobとclは「ンタータ」の頭欠け音型で、かつ、第5音のsus(係留音)であるg♭から入り第2の f で解決する。以下このメロディーはその法則で音高と音量を増しながら進行する。

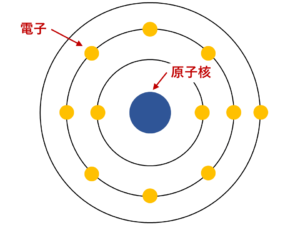

この夢遊病のように天国に登る感じは「リズムも和声も頭欠け」という、第1楽章全体を支配する「頭欠けトリック」の応用編というべき構造が我々の脳内に生み出している「像」である。両者に物理的関係はないが、おそらく、脳の同一の部位に作用する。それが僕一人でなく数多の人間に起こる不思議は大変に深遠で面白い。このことで僕は原子核を回る電子の構造と恒星を回る惑星の構造が似ている、銀河が密集して分布する構造(グレートウォール)とラットの脳内のニューロンネットワークの姿が似ているという興味深い事実を思い出さずにはいられない。その2つのペアは、視覚を通して我々の脳の、おそらく同じ部位に、似た「像」を結ぶのだ。このことは、突き詰めれば、チャイコフスキーの脳内で何が起きていたかを知ろうという試みになる。彼は天から降ってきた奇跡のような楽想をここに挿入したくなり、悲痛に恋い焦がれるような、胸がざわざわするみたいな長7度の和声をつけたくなった。「たくなった」というのは「衝動」であって、彼を悩ませ命を奪ってしまうほどの力だったあの性衝動と脳の中で起きている化学現象の本質は変わらないはずだ。ということは、つまり、そういう性癖がある人だったからこれが書けたのである。そういう人が、健常者の作った社会規範の中で楽しく飲み会でもして生きていたのだったらその方がよほど不思議であり、その辺を歩いている人が4番を書いてしまうほど1億年たってもあり得ない事なのだ。それがあってこの交響曲が残っているのだったら、それを楽しませてもらっている我々としては彼の性癖を見て見ぬふりをしたり隠してしまうのではなく、人間のサガとして直視して認めてあげ、それを含めてチャイコフスキーさんという人間に感謝するべきだと僕は心から思う。ちなみに僕をこうして作曲家の脳味噌に執着させ、書き残した作品をTestament(遺書であり聖書)として調査させるもの、これも、趣味でも職業でもない「衝動」だ。地球上のあらゆる人間の中で僕のそれが発動するのは科学者、哲学者、作曲家だけである(結果的に男だけだ)。しかし興味あるのは「彼」ではなく、神品である彼のTestamentであり、彼がどんな変態だろうが狂人だろうがまったくどうでもいい。だからモーツァルトの性癖(こっちは “ノーマル” だが)に目をふさぎ、純真で哀れな天才像を打ち立てようなどという大きく的外れな運動はソ連がスターリンの銅像を祭ったぐらいの人類史の汚点としか見えない。歴史に残った作曲家で、いい人ですぐ飲んでうちとけてカラオケに行けそうな人物は皆無だろう。そういう人はTestamentを残せないが、演奏家や評論家にはなれる。

この夢遊病のように天国に登る感じは「リズムも和声も頭欠け」という、第1楽章全体を支配する「頭欠けトリック」の応用編というべき構造が我々の脳内に生み出している「像」である。両者に物理的関係はないが、おそらく、脳の同一の部位に作用する。それが僕一人でなく数多の人間に起こる不思議は大変に深遠で面白い。このことで僕は原子核を回る電子の構造と恒星を回る惑星の構造が似ている、銀河が密集して分布する構造(グレートウォール)とラットの脳内のニューロンネットワークの姿が似ているという興味深い事実を思い出さずにはいられない。その2つのペアは、視覚を通して我々の脳の、おそらく同じ部位に、似た「像」を結ぶのだ。このことは、突き詰めれば、チャイコフスキーの脳内で何が起きていたかを知ろうという試みになる。彼は天から降ってきた奇跡のような楽想をここに挿入したくなり、悲痛に恋い焦がれるような、胸がざわざわするみたいな長7度の和声をつけたくなった。「たくなった」というのは「衝動」であって、彼を悩ませ命を奪ってしまうほどの力だったあの性衝動と脳の中で起きている化学現象の本質は変わらないはずだ。ということは、つまり、そういう性癖がある人だったからこれが書けたのである。そういう人が、健常者の作った社会規範の中で楽しく飲み会でもして生きていたのだったらその方がよほど不思議であり、その辺を歩いている人が4番を書いてしまうほど1億年たってもあり得ない事なのだ。それがあってこの交響曲が残っているのだったら、それを楽しませてもらっている我々としては彼の性癖を見て見ぬふりをしたり隠してしまうのではなく、人間のサガとして直視して認めてあげ、それを含めてチャイコフスキーさんという人間に感謝するべきだと僕は心から思う。ちなみに僕をこうして作曲家の脳味噌に執着させ、書き残した作品をTestament(遺書であり聖書)として調査させるもの、これも、趣味でも職業でもない「衝動」だ。地球上のあらゆる人間の中で僕のそれが発動するのは科学者、哲学者、作曲家だけである(結果的に男だけだ)。しかし興味あるのは「彼」ではなく、神品である彼のTestamentであり、彼がどんな変態だろうが狂人だろうがまったくどうでもいい。だからモーツァルトの性癖(こっちは “ノーマル” だが)に目をふさぎ、純真で哀れな天才像を打ち立てようなどという大きく的外れな運動はソ連がスターリンの銅像を祭ったぐらいの人類史の汚点としか見えない。歴史に残った作曲家で、いい人ですぐ飲んでうちとけてカラオケに行けそうな人物は皆無だろう。そういう人はTestamentを残せないが、演奏家や評論家にはなれる。

余談だが、レナード・バーンスタインはYoung People’s Concertでこの部分を取り上げている。さすが!真打!と叫ぶしかない。作曲家である彼も神の奇跡に気がついたのであり、音楽の素晴らしさとはこういうものだ、これを子供たちに伝えてあげなくてはと自ら宣教師の役を負ったのだ。こんなハイグレードな講義をさくっと聴けるアメリカの子供が良き聴衆に育つのは至極もっともだ。クラシックの聴衆はエンタメ空間では絶対に育たない。どんなにクラシックは怖くないですよ、親しみやすいですよとホルストの木星をお姉さんが歌って “ポップさ” を装っても、そもそもポップでないのだから本末転倒なのである。音大は音楽家を育てる学校であるが、いまの音楽界の趨勢、到底回復など見込めない日本国の経済状況からすると何校も潰れる危機がいずれやってくるだろう。お金を払って真剣に演奏を聴いてくれる人を増やすことがすべてを救う道だと理事さんたちは考えないのだろうか。本稿の読者のようにクラシックを知りたい人はたくさんいる。しかし我が国のクラシック文化の未来に僕は危機感を持っており、明治時代と同じノリでシューベルトの魔王を教えてる文科省検定の音楽の授業ではお先まっ暗である(ちなみに僕は中学時代の通信簿で音楽は2だ)。それを担っている音大にこそなんとか動いていただきたい。それには音楽の素晴らしさ、感動を一般の人に広く知ってもらうしかない。宣教師の役を負える優秀な教授がたくさんおられるし、何より目先の学校の収入にもなるのに、どうしてバーンスタイン流一般市民向け教養講座でも設けて聴衆を育てないのだろう。

このパッセージは再びファンファーレの襲来で断ち切られて束の間の幻想に終わる。そして忌まわしい運命はいよいよ僕がシンセで弾くのに悪戦苦闘した部分を呼び覚ます(楽譜2小節目から)。これだ(ああ思い出す、忌まわしい)。

ここから数小節、スコアは弦5部と木管だけになり、上掲の第1Vn声部、低弦+Fgの声部、木管(Fl+Ob+Cl)声部の3声で無調のように無機的となり、リズムは第1主題の変形に対して ♪9つが重なる。狂乱である。間にファンファーレが鳴って狂気が反復されることからも、運命の「死に至らしめるほどのパワー」に理性が打ちのめされ、ここをパニックのようにピアノで弾いているチャイコフスキーの姿が浮かぶ。やがて再度のファンファーレが襲いかかり、ティンパニが地獄の審判のような4+2+3リズムを fff で強打する。静まると第2、第3主題が再現、「頭欠けトリック」の迷宮、ファンファーレとほぼ提示部通り進み、Fl、Obにまったく新しい平和な気分のメロディーが登場し、これも新しい「タタータ」を素材とする行進曲のようなメロディーが現れ、激した弦に乗ってファンファーレが轟く。幻想交響曲のお化けより怖い。これを繰り返すと弦が fff のユニゾンのトレモロで第1主題を悲痛に歌い上げ、Allegro vivoのコーダになだれ込んで曲を閉じるのである。ああ疲れた。なんて重い音楽だろう。でもこれが人類の宝であることは疑いがない。

第2楽章は直前に完成したバレエ「白鳥の湖」のムードを色濃く持つ。美しいのは中間部のまた中間部、es のオスティナート・バスの変ホ長調のページで、第1楽章のバーンスタインが弾いた部分を連想させる。

第3楽章は最も早く完成しパリ万博で独立して演奏された。ピチカートだけの主部は異色で和声もファンタジーを感じさせる所はチャイコフスキーの面目躍如である。中間部は木管だけ、金管だけとオーケストレーションに凝っている。この楽章は2011年にシンセ録音した。

第4楽章はメック夫人の庇護を得て極めてoptimisticだ。雪崩のように音階を駆け降りる主題、歓喜に満ちたダンス主題、そして憂愁をおびたロシア民謡「In the Field Stood a Birch Tree」から成る。

降下主題は第1楽章第2主題の半音階降下にも見られるチャイコフスキーの嗜好で、悲愴交響曲第3楽章の行進曲(Tutti)の導入部にも見られる。この楽章で興奮したいから4番を聴く、4番が好きだという方も多かろうが、まったくの私見だが上記民謡の合いの手にシンバルをちゃんちゃんと田舎くさく鳴らす部分の垢ぬけなさは僕の耳には甚だ興ざめであり、あの衝撃の第1楽章を書いた同じ人が真面目に書いているとは信じ難く、百年の恋もさめる。ロシアの土俗性を宿す交響曲第2,3番のままで、4番時点ではチャイコフスキーは未だ西欧化を遂げていない(まあこれは21世紀人の都鄙感覚であり、曲の出来栄えとは関係ない話であるが)。民謡の引用は、大上段の交響曲にしてしまった手前からくるナショナリストの国民学派へのウケを考慮した自信のなさであり、メック夫人へのロシア人の絆の証し、大サービスでもあったと僕は考える。でも、そんなものはアートの価値には関係ないのだ。他人の気持ちやウケなど微塵も考えていない第1楽章と締めのこの楽章の救いようのないアンバランスは4番の最大の弱点である。チャイコフスキーもそう思ったのだろう、第1楽章のファンファーレが闖入して暗い緊張感が支配する場面を挿入したが、村祭りにひと雨パラついた程度のことであり、やおら歓喜主題がホルンで嬉し気に再現し、一気に欣喜雀躍、狂乱のエンディングになだれ込む。この部分の息もつかせぬ絶妙な和声変化は第1楽章に既に萌芽が見えるが、その個性と創意は見事というほかなく、唯一無二、空前絶後のチャイコフスキー・オリジナルワールドであり、チューバのパートを一緒に歌うのは僕に最大級の喜びを与えてくれるから最後は「やられた」と思う。この楽章も2011年に録音した。

4番の初演はニコライ・ルービンシュタインの指揮で1878年2月22日にモスクワで行われた。チャイコフスキーはフィレンツェに滞在しており断片的な情報をメック夫人から聞いただけだったが、後にタネーエフ、オーケストラ団員らから「うまく演奏はされた」という言葉を聞き、成功しなかったことを悟る。後に第5交響曲を初演した折にも数々の酷評があり、彼自身が同曲の評価に自信を失くすが、その折にメック夫人への手紙でこう書いている。「昨晩、私達の交響曲第4番を再検討してみました。何という差があることでしょうか。なんと立派によく書けていることでしょうか。これは大層悲しいことなのです」。このコメントは重要だ。メック夫人という触媒を得て書き連ねた音符は彼を鬱から回復させたが、精神錯乱の中で書いたのだからどうかと思っていた割によく書けていたことを後で知ったわけである。しかしその音符は初演のオーケストラが初見から読み起こして容易に弾けるようなものではない、うまく演奏されただけで立派なことだった。

総括しよう。ベートベンの「運命」は闇から光へとされるが、こちらは鬱(うつ)から躁(そう)へとした方が余程ふさわしいように思う。チャイコフスキーが心の内面を音楽に描写したのではなく、内面がそうだったからこういう音楽になってしまったという代物なのである。そのことはベートーベンなら「運命」ではなく「エロイカ」、そしてラフマニノフならばピアノ協奏曲第2番にも感じ取れる。人間が極度にdepressされて鬱状態に陥り、音楽を書くどころか自殺の淵に立っており、そこで何かの救いがあって脱出し、平常の精神に戻る勢いで書いたという意味で共通項のある曲だからだ。そこには人智では伺い知れぬ、いわば形而上的で神がかったエネルギーが漲っているが、それは注入されたのではなく作品内に “自生” しているのであり、作曲家がそう意図して書いたからではなく、そうだから彼は復活したというのである。我々がdepressしたとき、エロイカ、ラフPC2、そしてチャイコフスキー4番に救われるとすれば、理由があってのことなのだ。

おしまいに演奏について僕の所有する37種の音源からご参考まで(youtubeで聴けるものを優先。カッコ内はレーベルと録音年)。

(1)4番をあまりご存じない方(以下、寸評からお好みのものを)

➀ ムラヴィンスキー / レニングラードPO.(DG, 1960)

辛口大吟醸。オケ特上(AAA)。パワハラぎみ杜氏の支配力は今や絶滅種。

➁ オーマンディ / フィラデルフィアO. (CBS,1963)

キレある甘口。オケは➀に拮抗(AAA)。どこもスタンダードの表現こそ価値。

③ カラヤン / ベルリンPO. (EMI, 1971)

フルーティな吟醸。オケはAAA。舌に丸みある極上快感でスコアの棘を忘れる。

④ セル / ロンドンSO.(DECCA, 1962)

生酒。オケはAA(Mov4がAA-)。無用の遊びなく直球勝負。こういうスコア。

(2)中級者向け

⑤ ベーム / ロンドンSO. (DG, 1977)

重めの個性。オケはAA。杜氏はワインで実績。既存銘柄に飽きた人には一興。

⑥ 小澤征爾 / パリO. (EMI, 1970)

新人杜氏(当時)。オケA。キリっと辛口さわやか。筆者はこれで酒を覚えた。

⑦ チェリビダッケ / ミュンヘンPO. (EMI, 1993)

超まったり。オケAA。これが酒かの声あるほど個性的。初心者は避けること。

⑧ バーンスタイン / ニューヨークPO. (DG, 1989)

老舗謹製。オケAA。製作年に杜氏に会った。癖強い爺さんだった。個性満開。

⑨ フルトヴェングラー / ウィーンPO. (EMI, 1951)

古酒。オケA。香りは飛んでいるが意外感を楽しむ。これで酒覚えるのはなし。

⑩ スヴェトラーノフ / USSR国立SO. (Melodia, 1967)

郷土色あふれる地酒。オケA。アルコール度数は50度。効く。酒豪におすすめ。

(3)上級者向け

⑪ ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウO. (Philips, 1978)

純米大吟醸中汲み。オケAAA。この極上の気品とコクは子供には分からない。

⑫ ルドルフ・アルベルト / パリ・チェント・ソリO. (不明, 1970)

無名の蔵出し。オケAA。キレ、コク、ノドごし最高。人に教えたくない秘酒。

⑬ 芸大の学生さん(タエーネフ編、ピアノ4連弾版第1楽章)

和音の違う部分、リズム甘い部分あるが、演奏はお見事である。

⑭ コンスタンティン・シルヴェストリ / フィルハーモニアO. (EMI, 1957)

いきなり唖然!なんだこれは?と頭が錯綜したのがずいぶん前の初聴のときだ。はっきり覚えている。しかしこれは深謀遠慮なのだ。実に鋭い。原典に根拠があるのかもしれないが、あろうがなかろうがファンファーレは奇天烈で、出るたびに吐き気をもよおす方がチャイコフスキーの作曲意図に合致するのである。だから僕の音楽美学にも完璧に合致し、全面的大賛成である。終楽章の耐え難いシンバルは実に控えめで趣味も良し。スコアを熟考の末にオケに厳しいムチが入っていることがフレージングの隅々まで感じられ、全曲に渡って馬なりに鳴る音符なし。シルヴェストリ恐るべし!上級者の方は発売当初に物議を醸して著名な本盤を経験済みだろうが、これを機にぜひもう一度耳を凝らして聴いていただきたい。本稿の私見にご賛同いただけるかもしれない。初心者はやめた方がいい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______チャイコフスキー, ______バーンスタイン

ST

7/22/2022 | 2:09 PM Permalink

「わたしはあなたを讃えます。なぜなら、わたしは畏怖の念を起こさせるまでにくすしく造られているからです。わたしの魂がよく知っているように、あなたのみ業はくすしいのです」(詩篇139:14)

朝がた目が覚めてしまってこの言葉が降ってきました、音楽家ダビデの言葉です。「神の奇跡」と書かれているのに反応したのだとおもいます(心に格納されている言葉のうち、脳が整理されてからじぶんに必要なものがポンっと弾き出されることがあります)。特殊な才能にはバランスの偏りが付きものであることは、人間が本来的にはもっとずっと高度な生物であるのだとわたしにはおもえます。一生のうち人間の脳は1-2割しか使われていないということですから。それで、美しいものをどう大切にするか、は、わたしには難題です。

チャイコフスキーは「四季」とピアノトリオがとても好きですが、交響曲4番ほぼ聴いたことがないので、記事を参照しながら聴いてみます(お陰さまで聴きたい曲リストがいっぱいです…)。いつだったか夫に、誰が天才だとおもう? と訊かれて「チャイコフスキーとショパン」と答えました。ベートーヴェンを期待していたようですが。

ST

7/22/2022 | 2:11 PM Permalink

先日、近所の小学校の先生から「好きそう」ということで蚕の幼虫をいただきました。もう、すぐに繭をつくるよとおっしゃるので観察していましたら、まず幼虫は用意されていた筒に潜り、糸で足場をかけました。それは四方八方に張られた目の粗い薄い幕のようなものでした。次にその中央に楕円の部屋を作り始めました。はじめは透けるコクーンであり、虫は内側からそれを厚く補強してゆき、最後には彼の姿は見えなくなりました。楕円の球体はどこの壁にも触れることなく、彼はほんとうに揺籠のなか。まるで銀河に地球が浮いているようでした!

「地の円の上に住む方がおられ、地に住む者たちは、ばったのようである。その方は天を目の細かい薄織りのように張り伸ばしておられ、それをその中に住むための天幕のように広げ(ておられる)」(イザヤ書40:22)

わたしにとって昆虫は、ミラーニューロンをあまり作動させずに対峙できる、つまり神のプログラムが剥き出しになった生き物です。時にその本能は恐ろしい面をも見せますが、血は出ません(よかった…)。

東 賢太郎

7/23/2022 | 9:39 AM Permalink

STさん、本稿は楽譜ばかりで読みにくくなってしまいましたがしっかりご理解いただいている方がおられることはとても心強く、有難く思います。4番という音楽について書いているうちに、だんだんと自分と音楽との魂のつきあい方を文字にしておこうという気になってきてこうなってしまいました。僕も父をなくして深くdepressしてましたので。人間は弱いもんですね、自分の意志や理性で生きていると思ってますがぜんぜんそうでないですね。

kinoko

9/8/2022 | 9:39 AM Permalink

こんにちは。クラシック愛好家です。

チャイコフスキー考、頷きながら、愉しく拝見しました。

東さんは独学でどのように音楽や楽譜を学ばれたのですか。

これからも楽しみにしています。

東 賢太郎

9/8/2022 | 4:51 PM Permalink

kinokoさま

こんにちは。お読みいただきありがとうございます。

ご質問のことはよく聞かれるのですが、何か特別のことをしたわけではないので自分でもよくわかりません。とにかく曲をたくさん聴いて耳コピしてしまっただけです(それで大体のことはOKと思います)。楽譜は(管弦楽譜はとくに)ピアノで弾いてみるのが一番と思います。答えになってなくてすみません。