清少納言へのラブレター

2022 SEP 10 18:18:21 pm by 東 賢太郎

前の稿に書いたが、最近、「枕草子」を通読した。なぜそういう気になったかというと、安倍元総理の暗殺事件で、彼の「戦後七十年談話」を思い出したからだ。僕は愛する両親の生まれた国を当たり前に愛する日本人である。談話は至極共感したし、これを総理として公言するに相応の覚悟を決めたはずだと、彼の器の大きさを評価した。したことに是としないものもあるが、万能の人間はいない。そのような部分があることを針小棒大に批判し、自国を当たり前に愛する者を「右翼」と呼び、それはおかしいだろうとする発議を「陰謀論」と切り捨てることがまかり通るようになった情けない世相を僕は大いに危惧する。

この危惧は、しかし、2020年の米国大統領選の時にすでに発していたことは、この稿を先ほど読み返して確信した次第だ。

僕は今もこの選挙は八百長と思っている。「ウソ」をついておいて、「これをウソだと言う奴はウソつきだ」にすり替える手法がある。➀証拠はない ➁隠滅の証拠もない ③よってウソつきは君である、という攻めの三段論法である。次いで、そのウソを「百回言えば真実となる」とすべくメディアがたれ流し、大衆に擦りこむ。バレそうになると「そういうことが行われた証拠はない」を➀として、再度論法を作動させ、洗脳済みの大衆に「君が言っているのは陰謀論である」と言わせるのである。これは商売ならマーケティング、政治ならプロパガンダと呼ばれる。

こうやって1年、2年と世界はだんだん目が慣れ、あのおじいちゃんを大統領と思うようになった。そして、いよいよ化けの皮が剥がれかかって替えもないままに中間選挙の11月が迫り来た。日増しにトランプが脅威に映り始め、だからFBIがフロリダの別荘にガサ入れしたりしているのだろう。以下はまったくの憶測だが、トランプは➀➁をつかんでいたが、裁判所までグルでトラップしようと狙っているのを知り手を引いたと思う。すると代わりに議会襲撃事件をでっちあげられ、作戦どおり「無法者」にされる。オズワルドが現れやすくなる。SNS封鎖などかわいいもの、この脅しは強烈だ。その半年後に安倍氏もなんやかんやで悪人仕立ての動きがあったが、辞任理由は身の安全だったんじゃないか。

内閣総理大臣経験者の襲撃による死亡は二・二六事件の高橋是清、斎藤実以来という重大事件であるのに、本件はwikipediaに早々に「安倍晋三銃撃事件」と「評価の固定化」がなされ(海外はすべてassassination、即ち「暗殺」である)いつの間にか統一教会問題にすり替わっている。「銃撃事件」は平成からこれまでに4件発生しているが、被害者が死亡した例はひとつもなく、軽微に見せる印象操作だろう。銃創、弾道、弾数の物理的矛盾の説明を奈良県警はしないが、そうではなくできないのだろう。まるで国を挙げて「早くなかったことにしたい」だ。これはいったい何なんだろう?裏で物凄いものが蠢いている思いに背筋が寒くなるばかりなのだが皆さんはいかがだろう。

経験しないとお分かりになりにくいかもしれないが、海外で10年以上も生活すると「美しい国、日本」が身に染みる。だから、僕は益々自由人にはなったけれども、同時にナショナリストにもなって帰ってきた。移民で国がない、自国を愛せない人をたくさん見て、日本人に生まれた幸せをかみしめたからだ。もう何年ぶりになるのかも忘れるほど以前に読んだ「枕草子」を読み返すことになったことは前稿に書いた。なぜそうしたかというと、古典の中でかつて最もストレートに心に刺さり、現代の日本人も変わらぬ千年前の美意識に感動した本であり、日本民族であることの誇りを感じさせてもらったからだ。それを守ってくれる政治家が日本国には絶対に必要だし、それを選ぶ有権者の我々が日本国の誇りを忘れてしまう体たらくでは国家の存続すら危ういと思った。それを僕自身が読んでもいないのでは、お話にもならないからである。

18世紀ごろの人口はロンドン80万、パリ50万に対して100万いた江戸は世界一の都市であったとされる。海外で僕はこれをアピールして日本の宣伝に努めたが、文化度は人口だけで決まるわけではないという気持も同時にあった。手前味噌の感じが払拭できなかったのである。しかし、江戸時代の800年も前から日本文化が世界に冠たるものであったことは、実にシンプルであって、「枕草子」と「源氏物語」を示せば Q.E.D.(証明終わり)なのだ。相手がインテリであるほど反論がない。 同時代の西洋や中国がどんな悲惨な状況であったか皆が知っているので、見事に納得されるからお試しになればいい。

それはそうなのだが、しかし、日本人の誇りというのはそんなに肩ひじ張ったものじゃない、もっと身近で、誰でもわかりやすいものなんじゃないかという気がしてきたのだ。それを教えてくれたのが「枕草子」だったというのだから話がちょっとややこしい。「これが千年前に書かれたんだ、どうだ凄い文明国だろう」も正しいことは正しいのだが、それは進化論という西洋の鋳型に当てはめた理屈である。「別に俺たちそんなの自慢する気もないよ、鋳型自体がどうでもいいからね、それよりね、悪いけどこれ、英語にならないんだ、日本語じゃないとね、千年前から俺たち同じ言葉を喋っていてね、そのまんま『いいね』ってわかり合えるんだ」。ナショナリストになったというのは、こういうことじゃないのか。

こういうものは「日本人の心の共有財産」だ。例えば食事を「いただきます」といって始め、「ごちそうさま」で終える。お辞儀をする。軽い会釈が無言の挨拶になる。家で靴を脱ぐ。元旦の「あけましておめでとう」で清新な気分になる。神社で手水舎で手と口を清め、拝殿で手を合わせると心が洗われた気分がする。こうした行為は作法として外国人にも英語で伝えることはできるが、気分までご指導はできない。ところが日本人なら子供でも当たり前のようにわかるのだ。そのどれもしない外国に住んで初めて、僕はそれが素晴らしいことだと気がついた。いつどうやって身についたんだろう?父祖が千年も大事にしてきたことだからといわれれば確かにそうなのだが、親にそうやって教わったわけでもない。思うに、それは「日本語」だろう。日本語を母国語として育てば「軽い会釈」のように自然と身についてしまうようなものではないか。

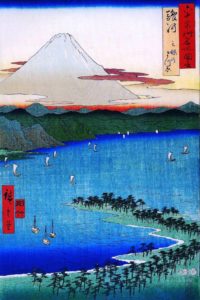

三保の松原が世界遺産の認定で、富士山を入れるが三保は除外するとなってひともめあった話があった。抗議するとドイツの代表団が絶賛してくれて通ったそうだ。あれで行きつけの鮨屋を思い出した。「ウチのことはお客さんが知ってるんで」で、ミシュランお断りである。この一言をきかせてあげたいと思ったからだ。なんでわけもわかってない西洋人の判定なんかを気にするんだろう。こうやって浮世絵は欧米に買い漁られてしまったのだ、馬鹿じゃないのと思う。それから三保の松原に行く機会があったが、別に広重を知らなくたって、あの美しさは日本人なら誰でもわかる。世界なんたら遺産に認定してもらわないと観光客が来ないという地元の発想はこれも日本的なるものの代表選手なのだが、清少納言さんなら「卑しきもの」に入れるだろう。金で買えるモンドセレクションとおんなじ感覚ならば鮨屋みたいに突っぱねたほうがよっぽど評価されるよっていうことで。

三保の松原が世界遺産の認定で、富士山を入れるが三保は除外するとなってひともめあった話があった。抗議するとドイツの代表団が絶賛してくれて通ったそうだ。あれで行きつけの鮨屋を思い出した。「ウチのことはお客さんが知ってるんで」で、ミシュランお断りである。この一言をきかせてあげたいと思ったからだ。なんでわけもわかってない西洋人の判定なんかを気にするんだろう。こうやって浮世絵は欧米に買い漁られてしまったのだ、馬鹿じゃないのと思う。それから三保の松原に行く機会があったが、別に広重を知らなくたって、あの美しさは日本人なら誰でもわかる。世界なんたら遺産に認定してもらわないと観光客が来ないという地元の発想はこれも日本的なるものの代表選手なのだが、清少納言さんなら「卑しきもの」に入れるだろう。金で買えるモンドセレクションとおんなじ感覚ならば鮨屋みたいに突っぱねたほうがよっぽど評価されるよっていうことで。

日本語を母国語として育ったからわかるものは、日本語のわからない外国人には理解できない。だから評価してもらう必要などさらさらない。

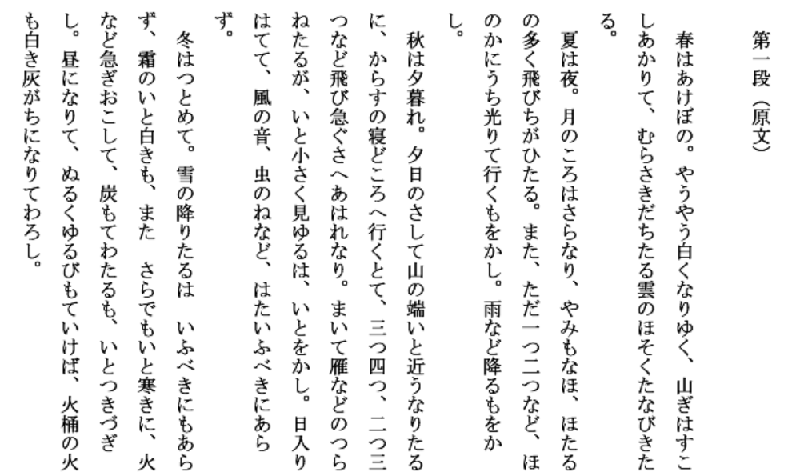

春は曙

この3文字で、さっき書いたすべての「父祖が千年も大事にしてきたこと」と同じものがぱっと閃かないだろうか?

西洋にギリシャ、ローマ、イスラムの文献というものはあるが、中世暗黒時代で文化は断絶しており、まして現代の基準でも秀逸なアートといえる次元で、感情の機微や息づかいまで肌に触れるが如く伝わる繊細な言語で「心」を伝えてくれる形式の文学というものがそもそもない。それが日本にあるというのは世界の奇跡のようなもので、これが世界無形文化財の筆頭でないならユネスコなんてものは存在価値すら疑うべきである。後述するが、それは天皇、朝廷の存在に依っている。皇室がいかにありがたいものかを思い知る。他国にそれはないのだから自明といえば自明で、この格差を書くこと自体が差別というかお気の毒であって、「卑しきもの」にされそうだからもうやめておこう。

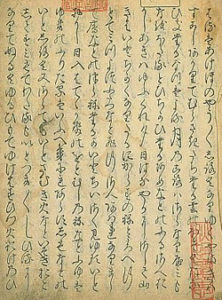

僕に文学を論じる資格がないことはわかっている。恥ずかしながら、通して読んだのは今回が初めてで、しかも読んだのは現代語訳であるから読破したとはいえない。ただ、あたかも初めてドイツで「ニーベルングの指輪」を4晩かけて聴き通した際に感じたずっしりとした重みのようなものが今回の読後感にあり、 僭越ではあるが、自分の座標軸の中で、自分の言語で位置づけてみたくなった。それには同書の訳者・校訂者である島内裕子氏からお知恵を拝借できたことが大きかった。さほどに氏が解説で主張されていることは新鮮だ。「枕草子」の時代は随筆という概念がないのだから《三大古典随筆》のひとつとするのではなく、「枕草子」と「徒然草」は『散文集』とした方が適切ではないか(「方丈記」は両者と異質なので)というものだ。広くアートとして俯瞰するなら、そうした括りは一般に技法、作法に準拠したもので(括る有意性があるかどうかは兎も角)、「古典」は言葉の定義自体が曖昧であるし、「三大」に主意があるなら音楽のドイツ三大Bと変わらず、そういうものと十二音技法を同じ知的空間で扱おうという者はいない。我が国の教育は、「枕草子」の名前は子供に暗記させて試験で点は取れるようにしても、価値を正当に評価して「読んでみたい」と思わせる本来の教育になってはいないのではないかと懸念するのだ。これをしていたら国はなくなってしまう。

僭越ではあるが、自分の座標軸の中で、自分の言語で位置づけてみたくなった。それには同書の訳者・校訂者である島内裕子氏からお知恵を拝借できたことが大きかった。さほどに氏が解説で主張されていることは新鮮だ。「枕草子」の時代は随筆という概念がないのだから《三大古典随筆》のひとつとするのではなく、「枕草子」と「徒然草」は『散文集』とした方が適切ではないか(「方丈記」は両者と異質なので)というものだ。広くアートとして俯瞰するなら、そうした括りは一般に技法、作法に準拠したもので(括る有意性があるかどうかは兎も角)、「古典」は言葉の定義自体が曖昧であるし、「三大」に主意があるなら音楽のドイツ三大Bと変わらず、そういうものと十二音技法を同じ知的空間で扱おうという者はいない。我が国の教育は、「枕草子」の名前は子供に暗記させて試験で点は取れるようにしても、価値を正当に評価して「読んでみたい」と思わせる本来の教育になってはいないのではないかと懸念するのだ。これをしていたら国はなくなってしまう。

では、氏のいう「散文集」とは何か。以下、同書解説から引用しておこう。

三十一文字の定型詩の集合である「和歌集」に対して、散文は書かれた内容によって、日記・紀行・物語・説話・軍記・評論など様々なジャンルがあり、一般に、ある作品はある一つのジャンルに分類されることによって、書棚であれ、心の中であれ、居場所を確保できる。それに対して「散文集」と聞いただけでは、輪郭さえも朧げで、内容のイメージが湧かないかもしれない。しかし、そのような文学常識から一旦離れ(中略)、「散文集」を「ひとりの人物が書き綴った、長短さまざまで、内容も多彩な、散文小品の集合体」と定義することによって、「散文集」こそが「和歌集」に対置可能な文学概念であり、文学全般を二分する、きわめて重要なスタイルであることが見えてくる。

素晴らしいと思うのは、氏の二分法が学会のセクト主義、すなわち業界人の伝統・しきたり・忖度・諂い・前例主義のごとき狭隘な視野から出た、読み手には一文の功徳もないポジショントークではなく、「枕草子」を楽しもうというユーザー側の立場から発露したものだと思われる点であり、それが文学全般を二分する学術的な意味あいまで持つならこんなに良いことはない。ここで氏は「連続読み」によって通読してこそ、「枕草子」が生成してゆく時間を、作者である清少納言と共有できる。その体験が、「枕草子」を読むことにほかならない、としているので、実際のそれをして、体験してみることが必須だと考えた次第だ。それは以下のくだりで明らかになっていた。

「散文集」は、物語のように明確な筋立てがないので、頁をめくって、面白そうな所をあちこち気ままに読んでも、差し支えはなさそうだが、やはり書物としてひとまとまりのものとなって伝来してきた以上、最初から最後まですべての部分に目を通すことが重要で、「連続読み」してこそ、その作品の魅力も深みも実感できる。「枕草子」を読むということは、散文を書く行為がもたらす自由の実体を、しかとこの目で見届けることであって、そこにこの作品を読む楽しみもある。ページを繰るごとに眼前に広がる景色は、新鮮な空気に満ち、花の香りや草の匂い、雨の湿り気。風の強弱までも、さまざまに描き分けている。清少納言は自分が書きたいことを、自分の言葉で、散文として書き綴った。このことが何より大切である。

読書にいちいち方法論があるとは思わなかったが、僕はこのたびのトライでその重みを味わわせていただき、心からの同感に立ち至った。同書解説の「『枕草子』の諸本と内容分類」によると写本は複数あり、章段の数や配列が異なるらしい。詳しいことは措くしかないが、以下に書くことは「島内現代語版」を通読した僕の感想ということになる。とはいえ、これを読むことは利点があって、原文に注釈を付すスタイルの本ではとぎれとぎれになる通読のテンポが、あたかも執筆当時の宮廷の読者になったかのような軽やかさで得られる。時間もかからないから僕のようなビジネスマンでも気軽に入れる。枕草子には、純文学的というだけに留まらず、「時間のアート」とでもいうべき、まるで音楽のような楽しみが見え隠れしていることを僕は発見してしまった。予期せぬ新鮮な題材、切り替わり、短文の小気味よいリズム、めくるめく変転する場面や登場人物、決然とした帰結。まるでハイドンのアレグロのようなのである。そう、清少納言が『パリピ孔明』みたいに令和の世に来ちまったら、まっさきにコンサートに連れて行ってハイドンをきかせてあげたい。

清少納言の存命中、想像するに、この書はいわば、天皇の后(中宮)である藤原定子のサロンの空気のライブ中継であったろう。父である藤原道隆の死という不幸によって運命は下り坂となり、父の弟で新権力者となった藤原道長から定子はいじめにあった。周囲の雰囲気は暗くて当然である。しかし、彼女は定子の弱みを悟られるような不遇の気配を一切外に気取らせず、あたかも日々は明るく、権力や余裕があるかのような強気、自由闊達を雄弁に発信するニュース・キャスター役を務めた。そう考えれば、第182段「中宮に、初めて参りたる頃」の出現の意味が分かる。枕草子の巻頭に来ても良い初出仕の思い出がなぜ終盤にさしかかるここにあるのかは不可解とされてきたようだが、清少納言は日々の仕事をしながら、まるでブログを書くように「枕草子」を制作しているのだ。サロンを取り巻く政治の雲行きの影響下で、無意識に書きたいタイトルが左右されることは、仕事をしながらブログを書く僕にとって日常茶飯事、「あるある」のひとつだ。文字数の多い同段は(定子の段はいつもその傾向があるが)、戦っている自分がただの女房ではなく、いかに中宮様ご一家の寵愛を受ける格別の身であるかを、我が身を滅ぼさんと企図する対抗勢力に示威する意図をもってここにあえて置かれたものに思えてならない。これに「ドヤ顔が不愉快」(第183段)、「地位ほど結構なものはない」(第184段)が続くのだからこの推理には結構自信がある(注:この2つは筆者の意訳)。

清少納言の存命中、想像するに、この書はいわば、天皇の后(中宮)である藤原定子のサロンの空気のライブ中継であったろう。父である藤原道隆の死という不幸によって運命は下り坂となり、父の弟で新権力者となった藤原道長から定子はいじめにあった。周囲の雰囲気は暗くて当然である。しかし、彼女は定子の弱みを悟られるような不遇の気配を一切外に気取らせず、あたかも日々は明るく、権力や余裕があるかのような強気、自由闊達を雄弁に発信するニュース・キャスター役を務めた。そう考えれば、第182段「中宮に、初めて参りたる頃」の出現の意味が分かる。枕草子の巻頭に来ても良い初出仕の思い出がなぜ終盤にさしかかるここにあるのかは不可解とされてきたようだが、清少納言は日々の仕事をしながら、まるでブログを書くように「枕草子」を制作しているのだ。サロンを取り巻く政治の雲行きの影響下で、無意識に書きたいタイトルが左右されることは、仕事をしながらブログを書く僕にとって日常茶飯事、「あるある」のひとつだ。文字数の多い同段は(定子の段はいつもその傾向があるが)、戦っている自分がただの女房ではなく、いかに中宮様ご一家の寵愛を受ける格別の身であるかを、我が身を滅ぼさんと企図する対抗勢力に示威する意図をもってここにあえて置かれたものに思えてならない。これに「ドヤ顔が不愉快」(第183段)、「地位ほど結構なものはない」(第184段)が続くのだからこの推理には結構自信がある(注:この2つは筆者の意訳)。

更に言うなら、僕自身も、そういうことを31年にわたるサラリーマン宮仕えを生き抜く過程で経験しており、「おらおら、私が誰かわかってんの?」が真意である第182段を読ませてしまうとこちらの窮状を察するわけだから、実は敵を利するだけになるということまで心配してしまう。全体の4分の3の道のりの時点で、もう彼女は実は盤石でないように見える。それを悟って、千々に乱れた心をおさめようと、「風」に投影したのが第185段「風は」(第185段)、「秋の台風が過ぎた翌朝は」(第186段)である。この2段を原文で読めば、乱れていたからこそ研ぎ澄まされた感覚の凄みが文字をはみだして横溢しているかのようで、読むこちらの心までざわつかせる。なんと人間くさい。島内裕子氏はこの2段を「枕草子」の中でも屈指の名場面とされている。その通りと思うし、さらに僕流にいわせていただくなら、この心象風景は、ドビッシーの「西風の見たもの」(Préludes 1 “Ce qu’a vu le vent d’ouest” )でなくて何だろうと思う。

そして、何より衝撃的なのは、最後の最後、第325段に至って、様相が一変することだ。われわれは唐突な「終結宣言」を突きつけられるのである。前段「見苦しき物」で平素と変わらずの舌鋒で鋭く人物批判を展開していた人がなぜ、というやりきれない残念さと心の不協和音を残して、枕草子はひっそりと幕を閉じる。この寂寥感は意図されたものか、後日の編纂過程において偶発したものか、正確な所はわからないのかもしれないが、いずれにせよ来るものが不意にやって来たという居心地の悪さは払拭できない。この終末の微かにシニカルでほろ苦い味をどこかで僕は知っているが、それが何だったを何時間も記憶から引き出せず、ついさっきにやっと思いあたって留飲を下げた。交響曲の開始とは誰も思わないグロッケンシュピールの「ミ」の音で始まり、打楽器だけが無機質なリズムを刻んで交響曲の終わりとは誰も思わないやり方で虚空に消えていくショスタコーヴィチの交響曲第15番だ。

そして、何より衝撃的なのは、最後の最後、第325段に至って、様相が一変することだ。われわれは唐突な「終結宣言」を突きつけられるのである。前段「見苦しき物」で平素と変わらずの舌鋒で鋭く人物批判を展開していた人がなぜ、というやりきれない残念さと心の不協和音を残して、枕草子はひっそりと幕を閉じる。この寂寥感は意図されたものか、後日の編纂過程において偶発したものか、正確な所はわからないのかもしれないが、いずれにせよ来るものが不意にやって来たという居心地の悪さは払拭できない。この終末の微かにシニカルでほろ苦い味をどこかで僕は知っているが、それが何だったを何時間も記憶から引き出せず、ついさっきにやっと思いあたって留飲を下げた。交響曲の開始とは誰も思わないグロッケンシュピールの「ミ」の音で始まり、打楽器だけが無機質なリズムを刻んで交響曲の終わりとは誰も思わないやり方で虚空に消えていくショスタコーヴィチの交響曲第15番だ。

著作物というものは、いかなる時代・形態・ジャンルのものであれ、書き手のモチベーションと読み手の需要があって初めて成立し、両者の多寡に応じて書物ならば「発行部数」が、ネット上の作品ならば「ページビュー(PV)」という数値が確定する。このメカニズムは経済学における需要曲線・供給曲線の交点で、市場における商品の価格と数量が決まるのと同じと考えてよいと思う。また、ネットの特性を加味し「PVは新作の投入数、頻度が高いほど需要が喚起されて増える」とどこかで聞いたことがあるが真偽は知らない(経験からは、そうかもしれないと思う)。清少納言は最終段で「他人に読まれたくなかった」と本音を隠して見せるが、定子を守ることで活躍の場を開拓し、自らの居場所も安泰にしようとするモチベーションがあったことは人間のありさまとして至極当然なことだと僕は思う。その動機は彼女の筆のすさびの端々に見え隠れするのだが、僕は「人としてなんと健全なことか」と思うのである。そうして彼女の白紙はどんどん文字で埋まり、その行為が「枕草子」への需要を自ら喚起、増幅していったと考えるのは自然だろう。

もうひとつ考えたことは、いくら聡明とはいえ、いち女房の身でこれほど自由闊達に、公達まで登場させて歯に衣着せぬ奔放な書きぶりを披露できたのは一条天皇の寵愛を最後まで受けていた定子あってだろうということだ。定子の人生は激動どころの騒ぎではない。道長と後継争いで激突した兄伊周のスキャンダル、没落して出家、そして復帰はしたが、対抗馬として娘・彰子を同格の中宮とした道長から受けた壮絶ないじめ。早世した定子は今なら死因が疑われたかと思うほどだ。いわば共作のようなものではないか。最終段の結尾で「評価されるはずのない私の書いた本が素晴らしいと評価されてしまった」と本音と卑下を交えてみせているのは、権力の後ろ盾をなくしたことで襲ってくるものを覚悟のことで、「自分の心の中まで覗きこまれ、あれこれ論評されたりするのはひとえにこの本が他人の目に触れたからであり、そのことだけが口惜しい」と綴ってラストの一文を終えている。しかし本音で口惜しいのは、そのことではなく、定子の死と共に「枕草子なるコンセプト」はもはやこの世に存立できなくなったことではなかったのか。白紙が尽きたという体裁をもって「終結宣言」を取り繕うフィクションには彼女のプライドと悔し涙が滲んでいるように思えてならないが、もうそれを書く必要もなくなったのだ。清少納言がどんな動機で書いたにせよ、天皇、そしてその御所である朝廷という空間なくしてそれは成り立たなかっただろう。

一般のこととして、アートの評価に政治的事情は斟酌されにくく、時と共に忌避されるバイアスがあるように思う。何故かは不明だ。人類共通の心の運びだろうか、このことは西洋でも同じで、アドルフ・ヒトラーは政治家兼画家であったがそうはいわれないし、彼がフェルメールとベックリンを愛して収集し、ワーグナーをプロパガンダに用いたことはできれば歴史から消したいようなのが趨勢だ。ショスタコーヴィチに至ってはスターリンなくして交響曲の5番や10番はああはならなかったから、本人は不服だろうが消そうにも消せず、後世はそれもひっくるめて評価することになっていく(真贋論争まであった「ヴォルコフの証言」などを思い起こされたい)。枕草子は明らかに後者に近く、しかも千年もの時を経ているから存分にバイアスが働き、背景にあった藤原氏の壮絶な権力闘争とは無縁の精神世界として解釈が固定しているように思える。しかし、権力とは冷酷なものである。負けた側の筆者が去った後にどうして枕草子が残り、あるいは宮中では消されたが焚書は免れたか。彰子が定子の息子を引き取って育てたことで両人に対立はなかったとされるが、天皇の息子は世継ぎとしてどちらも大事なのだ、中宮(正妻)ひとりとなったあかつきで、それは必然のことだろう。僕はリアリストなのでバイアス・フリーに読み解きたい。

宮仕えを辞めた後の清少納言の悲哀に心を寄せようにも、その後の足取りは不明であり、没落し、耳をそむけたくなるようなくだりが『古事談』に記されている。女の才はかえって不幸を招くという中世的な思想が影響したとの説があるが、現代ですらジェンダーは連綿と社会問題になっている。女性は名前すらない千年前の世にこれだけのことを成し遂げた清少納言に、僕はいち社会人として心からの畏敬の念を懐く。10才ほど若くてまだ女房業では足元にも及ばなかった紫式部が、腹いせだったのか政治的意図があったのか、なくもがなの悪口を2つ日記に書き残して女を下げているが、それほど清少納言は際立っていたわけだろう。最晩年は阿波国で過ごしたと伝承もあるがすべては闇の中であり、没年も墓所も不明だ。

宮仕えを辞めた後の清少納言の悲哀に心を寄せようにも、その後の足取りは不明であり、没落し、耳をそむけたくなるようなくだりが『古事談』に記されている。女の才はかえって不幸を招くという中世的な思想が影響したとの説があるが、現代ですらジェンダーは連綿と社会問題になっている。女性は名前すらない千年前の世にこれだけのことを成し遂げた清少納言に、僕はいち社会人として心からの畏敬の念を懐く。10才ほど若くてまだ女房業では足元にも及ばなかった紫式部が、腹いせだったのか政治的意図があったのか、なくもがなの悪口を2つ日記に書き残して女を下げているが、それほど清少納言は際立っていたわけだろう。最晩年は阿波国で過ごしたと伝承もあるがすべては闇の中であり、没年も墓所も不明だ。

ところがだ。千年の時を経るうちに、その書が国民的人気を得てしまうのである。世の中わからないというが、何事であれ、作者が放置しておいてこれほどプラス方向の想定外がおきることはそうざらにはない。新作投入はもうなかったのだから、その理由はひとつしかない。枕草子には、当時の誰にも見えてない、巨大な「潜在需要」があったのである。

定子の死後、それが朝廷の外に流布して写本が作られていくのが拡散のスタートだ。そのころ、不遇だった定子の身の上は宮中で知らぬものはなかったはずで、権勢を誇る道長の陰でシンパがたくさんいたことは想像に難くない。枕草子を守り、保存し、外部に流布させる動機を持った者は多くいたのではないか。浅野内匠頭のそれがいたようにだ。しかし、それは忠臣蔵という人口に膾炙する「物語」になって膨大な数のシンパを得たのであって、本来可哀想だった赤穂藩に同情が寄せられてのことではない。枕草子はそうした復讐譚の物語付きで流布したわけでもなく、やはり文学としての卓越性があってこその流布だったと思う。庶民の目にまでふれるようになったのは、江戸時代になって木版印刷によって出版されてからだ。注釈書の刊行も盛んになって王朝文学への理解が進み、「春曙抄」は江戸時代に最も尊重され、多くの人々がこれによって「枕草子」を読んだ。「春は曙、やうやう白くなりゆく山際すこしあかりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる」のインパクトは絶大だったのだ。この点について、国文学者・藤本宗利氏のとても興味深い説を見つけた。

「季節-時刻」の表現(春は曙など)は、当時古今集に見られる「春-花-朝」のような通念的連環に従いつつ、和歌的伝統に慣れ親しんだ読者の美意識の硬直性への挑戦として中間項である風物を省いた斬新なものである。

この説はまさしく「技法」に光をあてており、ワールドワイドなアートの進化論の地平に同作を位置づける試みと思う。斬新な技法に乗って、まさしく「美意識の革命」が行われたのだ。清少納言が意識して成したことではないかもしれないが、彼女の性格に起因するであろう文体の簡潔さ、ストレートな物言い、心地良いテンポのようなものが結果としてそれをもたらしている。単なる「朝」ではなく、「曙」として時刻の概念にスポットライトをあてたのはモネが「ルーアンの大聖堂をモティーフに制作した連作」でしたことであり、ドビッシーが交響詩「海」でしたことだ。かように、「春曙抄」の幕開けは非常に印象派風であり、「枕草子」執筆の冒頭にこれをぶつけて度肝を抜こうというのは、「春の祭典」の甲高いバスーンのハ音にこめたストラヴィンスキーの計略に共振しよう。

「枕草子」が国民的作品になるのは、単に面白いからでも、女性が書いたからでもない、一流のアートだからである。このたびの通読チャレンジでそう確信した。一般の読者にとって、著者がどこの何者かも、王朝の貴人たちの服装の品定めも、宮中の儀礼のあれこれも気苦労も、もっと言ってしまえば、春が曙だろうが夕暮れだろうが、ひとつも重要でない。読者が愛でたのは、独断と偏見であろうが何だろうが、決然と看破して判定を下してびくともしない清少納言の自由な精神のありさま、しなやかさ、潔さであろう。

皆さん、高校生に帰って、もういちど真っ白な気持ちで読んでみよう。

美しい。なんて美しい日本語なんだろう。西洋も中国も、いろんな所へ行かせてもらい、いろんな素敵な人とお会いして、すばらしい時間を過ごさせていただいた。でもこれを読むと、じーんときてしまうのだ。

そんな気持ちを国文学者・萩谷朴氏が、名文で代弁してくれる。

「次から次へと繰り出される連想の糸筋によって、各個の章段内部においても、類想・随想・回想の区別なく、豊富な素材が、天馬空をゆくが如き自在な表現によって、縦横に綾なされている」

「長い物」や「決めごと」に巻かれて生きる日本人にとってそれは、渇いたのどを潤す冷えたビールのように爽やかであったのだと思う。彼女が旧来の和歌が重んじる春夏秋冬、花鳥風月の価値観(決めごと)から外れたところに見出して、「いとをかし」と称賛して見せてくれた「新しい美」の目くるめく数々に楽しみを見出したのだ。たとえ退屈で鬱屈する時があったとしても、日々の現実世界に倦んでいない言葉を読めばそれを一掃する力が得られたのは、彼女が素のままで鎧を一切まとわず、感じたままを述べられる人間性の持ち主だからだ。人間が人間であるのは誰かを人間らしいと思ったときで、その時、その人も人間らしいのだ。彼女はそういう人間として愛されたのだと僕は思う。千年前のそれが文字を通して、文学として現代人に伝わる。日本人であるのは、なんて素晴らしいことだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______文学書, ______歴史に思う

ST

9/12/2022 | 6:26 PM Permalink

「わたしは実際には諸国民への使徒なのですから、自分のこの奉仕の務めを栄光あるものとします。それは、何とかしてわたしの骨肉の者たちにねたみを起こさせて、その中から幾人かでも救えればと願うからです」ローマ11:13, 14

もともとパウロは筋金入りのナショナリストであり、“新興宗教” のクリスチャンを迫害していました。しかしビームによる改宗後、イエスがメシアであったというグッドニュースを異邦諸国民に伝えるための使徒として中央から任命されました。その気持ちを上のように述べていて、すごく心を掴まれます。骨肉の者たち、1000年以上メシアを待ちながら手段の目的化に胡座をかいていたユダヤ知識人たちに「ねたみ」を起こさせるためにこそ、じぶんは諸国民に仕えるのだ、と。

わたしは20代のころ、スペインのロマ民謡の詞を本で読み強く影響を受けました。暮らしている土地の社会に精神的には根を下ろしていない人たちの、“特権的” な自由、その不幸。何かに属することの重みは人間にとって必須とおもいますが、それを背負うための動機を持てないことこそが不幸であり、しかも現代にはありふれているようにわたしには見えます。