円レートは年末に上がるのか下がるのか?

2022 SEP 28 23:23:02 pm by 東 賢太郎

円ドル相場にご関心ある方は多いと思うので、僕の視点をもう少し書いておきましょう。なぜ米国FRBは動いたのか、なぜ日銀だけ動かないのか。これを知らないとこの円安の行方は理解できません。

FRBは9月のFOMCで3会合連続でFFレートを0.75ポイント引き上げ、誘導目標3-3.25%としました。異常値(通常の3倍)を3回、即ち、読み違いを認めてます。何を?コア・インフレ率(今回会合で4.5%と、前回の4.3%から修正)です。ここは注意が必要です。なぜなら実質GDPは下方修正している。それでも金利は上方修正するのです。つまり、前稿で僕が「わからない」と書いた供給サイドの「コロナ・ウクライナ・ファクター」(以下、CUF)が問題と思われます。コア・インフレ率は食品・エネルギーを除外しているのでCUFの影響度はデータ集積が足りない。結果論ですがFRBはそれを軽度な方に見積もっていたと想像します。これは仕方ないです。

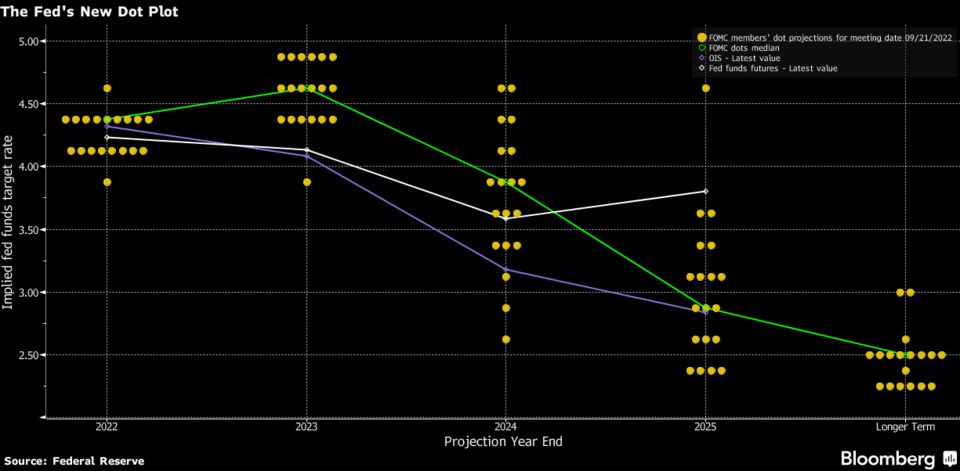

それを修正すべく3回目の急ブレーキを踏んでタカ派姿勢を見せたのが今回と解釈しています。FOMCはメンバー18人の意見(ドット)を公開してます(下図)が、来年FFレートを5%近くまで上げておかしくない趨勢です。

一方で日銀の事情は前稿で書きました。ということは金利差は開くと思われるのでさらに円安になって不思議でないですね。FFレート5%でいくらまで行くかということです。介入は財務省の判断ですが、米国の承諾が必要で刺激したくはなく、トレジャリーを売らないと効果を得るほどの原資もないでしょう。

だから円、日本国債ショートを目論むヘッジファンドと日銀の闘いになってきます。タカ派に転じれば巻き戻しで円は恐らく急騰して連中は大損しますがそれをする利もあまりないでしょう。政府は4つの柱を掲げますが本音は円安特需期待でしょう。空港規制を解いて外人を入れ爆買いしてもらう。外国に出た工場を国内に戻しなさいとサプライチェーンの安全保障も説くでしょう。目玉は半導体です。なぜTSMC熊本誘致コストの半分(4千億円)も出すかということ(米国も死活問題だ)。円安は結構な面もあるからです。

しかし、事の根源は米国(FOMC)である。これを忘れると危険です。パウエル議長は景気を犠牲にしてもインフレ率を抑え、失業率を4.4%以下(事実上の完全雇用)で抑えるまでFFレートを上げると発言してますが、景気が想定以上に失速すればインフレを抑えても失業は増えます。彼が今回示した「新型コロナウイルス禍による混乱を受けてニューノーマル(新常態)に入りつつある可能性がある」との見解は、FRBが想定するフィリップス曲線の形状が変わったという意味なのかどうか、これは重要な観察事項です。

というのは、見かけ上のインフレ率(=コア・インフレ率+CUF)が低所得者の名目賃金上昇率を上回っているため、中間選挙で劣勢を伝えられるバイデン政権へのリップサービスがないとは言い切れないからです。コロナ前まで「フラット化」を議論されたフィリップス曲線ですが、イールド曲線がフラット化、需給ギャップがマイナスかというデフレを示唆する異例の環境でコロナが発生し、量的緩和というこれまた異例の手を打った。そしてウクライナ戦争が追い打ちをかけたのです。食、住、移動という生活の基本に関わる部分でCUFの増分の影響を甘く見てたFRBが、どうフィリップス曲線の形状の前提を変えるかという数学的な問題です。これは現状のデータからは解けません(FOMCメンバーも恐らくそれがコンセンサス)。あと2回(11、12月)の会合の決定を見てわかるというのがぎりぎりの感じでしょう。

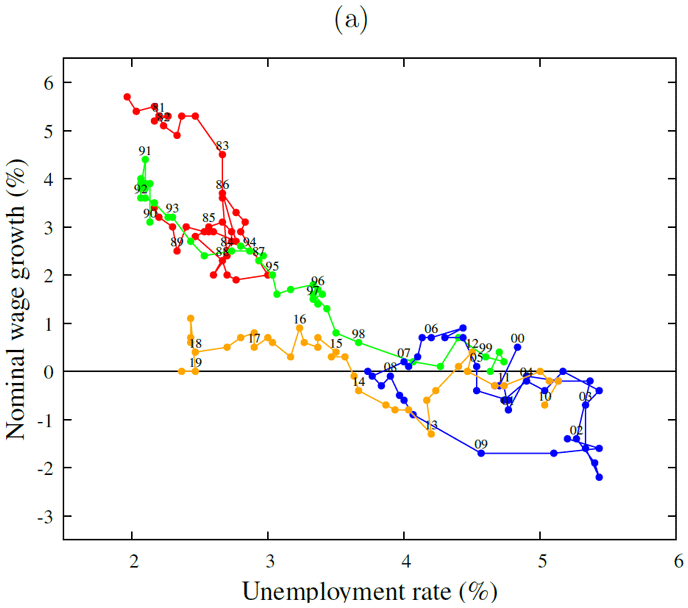

一方で、日本のフィリップス曲線です(数字は暦年)。この論文からお借りしたものです。本文をダウンロード [PDF:1.0MB] (英語)

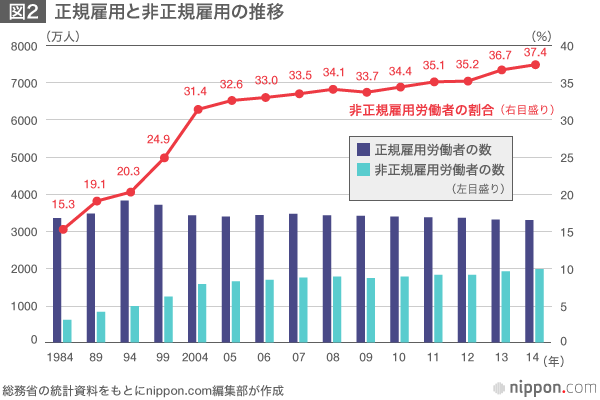

色は赤が1980年代、緑が1990年代、青が2000年代、黄が2010年代で、2000年以降は「フラット化」しています。これは非正規雇用の割合が増え始めた時期と重なります。

論文は以下の4つをフラット化の原因としています。

- 非正規労働者の正規労働者に対する相対的な生産性の向上

- 労働組合の弱体化

- 非正規労働者の供給の増加

- 非正規労働者の供給の賃金弾性率の増加

フラット化は「失業率が減っても賃金を上げなくて良い」という意味で、しかも非正規の方が生産性は高く雇用側に都合がよいわけです。その結果、「ロスジェネ世代未満の得べかりし収入」が「企業の内部留保」に転嫁しました。現在40~52才で国を牽引するその世代が夢と活力を若くして削がれたわけです。そしてその上である53才以上の世代が「働かないおじさん」化して大企業の競争力を劣化させ、さらにその上の「昭和爺い世代」が組織の影響力あるポストに恋々と居座って忖度させている。これが日本国を亡ぼすというのが僕が10年かけて書いてきたブログを貫く主張です。

冒頭に帰りましょう。

なぜ米国FRBは動いたのか、なぜ日銀だけ動かないのか?

CUFは米国では金融政策に劇薬のように効いたが、日本では「糠(ぬか)に釘」であり「暖簾(のれん)に腕押し」なんです。ゼロ金利でも大企業が借金しない、設備投資しない。日銀はFRBのようにインフレファイティングするわけにいかず、量的緩和を続ける。それしか手がないからです。なぜ?国を牽引する世代が夢と活力を削がれたからなのです。90年代にデフレの病に侵されなかった米国経済も、瀬戸際まで追い込まれていましたが、まだ劇薬が効くだけの健康体を保っている。日本経済は、80年代まであれほど強かったのに、90年代の失政が末代まで祟ってデフレが慢性化してしまったのです。この病は一度かかると癌のように勝手に進行します。それがアベノミクスという制癌剤を打ってもまだ治っていない、キッシーの「新しい資本主義」ではお話にもならないという恐るべきことを本稿は示しています。

ロスジェネ世代が就活した1992~2004年(グラフの緑色)は氷河期と言われましたが、まだフィリップス曲線は右肩下がりで企業側に打つ手はあった。しかし、経営者も政治家もそれを怠り、米国の日本金融機関潰しに屈し、米国の撒いたエサである「イノベーションより合理化」路線に走り、馬鹿正直に固定費を下げて労働生産性を保ち若者を犠牲にする愚策に邁進しました。カルロス・ゴーンはこの流れでやってきたのです。価値創造は能力を要するがコストカット、リスク回避は馬鹿でも出来ます。大企業幹部はその系統の人種が優勢になり、創造派は概ねパージされました。そしてそのリスクを取らない人種が、撒き散らす痛みへの「鎮痛薬」として提示された「非正規雇用の増員」という安易な道に逃げてしまった。これが実は麻薬だったんですね。夢と活力を削がれたらいくら若者でもリスクをとりません。借金も投資もしませんし、そっちについた方が出世できるのだからこぞって安易な道を選ぶようになります。そして彼らが主役の年齢になって、日本は国ごとそうなったのです。

しかし、これがロスジェネ世代の責任だと思ったらとんでもない。誤った方向に進む道をセットした「働かないおじさん世代」「昭和の爺い世代」は責任を取って早く第一線から身を引き、やがてその結実をよかれあしかれ背負っていかなくてはならない彼らに全権を委ねるのが筋であり、親の道というものでしょう。昭和の爺いである僕自身、彼らには頼らず迷惑もかけず、自分のやりたいことは自分で投資して稼いでやっていくつもりです。彼らにしてあげられるのは出資してあげることとアドヴァイスだけです(その為にソナーもSMCも作ったのです)。ところが世に目を向けると、爺いどもが跋扈して、辞めるどころか税金タカリ屋になって中ヌキに精を出し、裏技を磨いて私腹を肥やしているわけです。醜怪というしかない。正義の味方である検察は、秋霜烈日の誇りをもって徹底的に世の中の浄化を決行していただきたい。

結論です。以上がFRBと日銀の置かれた立場の違いなのです。米国が理想的な国家とは決して思いませんが、若者の夢と活力を食い物にジジイが生き残ろうというみっともないことだけはしない。現下の円安は、90年代の経営者と政治家の失敗のツケが20余年たって回ってきているのであり、「腰の入った日本売り」なのであり、まさしく国難なのです。この事態を引き起こした責任政党でありながら、分析して腰の入った手を打とうという議員がひとりとして出ないばかりか、統一教会関係ありませんとケツをまくって逃げることに懸命な自民党という政党は何なんだということです。これですから日本側は禁治産者状態で、見ても意味ありません。その大政翼賛会的なかわら版にすぎない新聞やテレビを見ても真実は報道されず、そんな情報で株や為替に手を出せば大損するだけです。米国側は書いたように、あと2回のFOMCではっきりスタンスが見えると思います。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______グローバル経済, 若者に教えたいこと

内藤範博

9/29/2022 | 1:06 AM Permalink

東様

いつも敬意を持って拝読しております。

連続のご投稿に、何か拙くとも申し上げたく存じます。

含蓄に富んだ”論文”に専門ではない私が一言も申し上げる資格はございませんが、「若者に教えたいこと」というタグに気付かれる有為の若き同胞が一人でも多くあられよ、と祈念します。

日経新聞購読料10年分でも買えないものを惜しげなく…

飛騨で教えてもらったのですが、「生業」と「仕事」はそれぞれ違う意味でその地では使われてきたそうです。「生業」は日々、口に糊するための労働。「仕事」は子孫や未来のための投資。前者が賃仕事や既にある田畑の手入れ、後者は開墾や灌漑のようなものとか。「仕事」にはリスクが伴い、勇気と元気と希望が必要です。責任として、私も、ささやかでも「仕事」の時間を増やせるように日常を点検しようとご投稿を拝読して思いました。

希望は失いますまい。アーネスト・サトウが報告するように、明治維新の折も、圧倒的大多数は判断しない、責任回避する、考えることを放棄する茹でガエル状態の「ヤクニン」が武士階級のほとんどでした。ごく一部の「侍」が現実を見、リスクをマネージして、時に凄惨な血を流しながらも、ともかくも日本の独立を保ち、全体の福祉の水準を上げました。国づくりの主役も、儚く斃れたのも皆若者達でしたが、ごく一部にそれら若者の邪魔をせず、助けた老荘がいたからできたことだと思います。

ブーレーズがツィマーマンと入れたラヴェルのト長調の協奏曲を聴いています。他の演奏では聴こえなかった溜息、気まぐれ、諧謔が耳を悦ばせてくれます。ブーレーズは支配も放置もしないで、ツィマーマンの息を観察しつつ、バランスを整えてラヴェルの楽譜を実現していきます。

何度聴いても飽きることがありません。ブーレーズは煌びやかな才能を、ひたすら誠実に「仕事」に捧げた人でした。

東 賢太郎

9/30/2022 | 12:31 PM Permalink

内藤範博さま

いつも恐れ入ります。ご説の通りで、鹿児島に行った折に寄った博物館で郷中教育の話を聞いてなぜ薩摩が強かったか分かったのですが、江戸時代の文武両道の藩校教育がなければそうならなかったと思います。でも、茹でガエルの武士たちも藩校で育ったはずなんです。地位安泰になって「生業」=「仕事」になる人のサガは組織のsustainabilityの難敵ということがわかります。世界史を見ればそれで滅んだ国は枚挙のいとまがありません。長老政治は平時は安泰ですが、これからの日本は有事が平時になると思います。長老は自分の定年を決めませんからね、有為の若者がしっかり文武両道を身につけて、実力でひっくり返すしかないと思います。明治維新は30才前後の下級武士がそれをしたわけですね。

いち読者

10/1/2022 | 12:07 AM Permalink

これをこちらに書き込ませていただくのは…ラヴェルやブーレーズからもほど遠く、気が引けるというものですが、有為な若者として(もう十年選手ですが)ご紹介したいと存じます。十月にはパンデミックで延期されていた米国ツアーとの由、「世界征服」を掲げるこの才能溢れる若い女性たちの、壮健と活躍を願ってやみません。

※断然ライヴ「推し」で。このようなアレンジでもリズムセクションに耳が行きます。

https://www.youtube.com/watch?v=f-Lk7-lWFMo

東 賢太郎

10/1/2022 | 1:33 AM Permalink

いち読者様

世界でMV200万回再生ですか、知りませんでした、ありがとうございます!「世界制覇したい」ってケロッと言っちゃってる、いいねえ、涙でてきますよ、メード姿、軍服なんだね、すげえな。歌もバンドもいける。ケロッとしてやってるのが何よりいい、腹座ってる、五輪もそうだったけど女子のが世界で戦えますね。BTSぬくぐらいやっちまえ。「新しい資本主義」よりずっと投資したい。

maeda

10/4/2022 | 10:51 AM Permalink

ご無沙汰しております。

日銀の量的緩和が限界に達し、K団連の主要な旧弊の企業が終焉を迎え、行き場がなくなったところから新しい世の中が始まるのではないでしょうか。敗戦しないと変わらないのが日本ではないかと思います(敗戦しても変わらないことも結構ありましたけど)。

東 賢太郎

10/4/2022 | 3:48 PM Permalink

お久しぶりです。昨夜たまたま某財界重鎮と外国のお客様と麻布で会食しておりました。聞いてはいけない話が幾つかありました。本稿に書いた話も出ましたが、「財界に切迫感はないよ」「チェアマン、いちど外からぶっ壊してください(笑)」でした。maedaさんのご指摘のとおりですね。

東 賢太郎

10/21/2022 | 11:06 AM Permalink

英国トラス首相が辞任しました。在任たった45日の史上最短でした。ポンドが空売りされて暴落したからです。なぜなら減税すれば経済回復で税収は補われ失業も減るという公約を実行すれば税収が減るだけの自爆行為だと売り方がショートを仕掛け、それに買い方が負けたからです。徴税力のない国家の通貨が買われるなんてことはないんです。本当にそうかどうか?関係ないです。相場はそうやって決まり、それが変数となって国家運営に関わる諸々の重要変数が決まり、事と次第によっては首相の首を刎ねるギロチンと化します。では今日150円をつけた円の暴落はどうなのか。本稿の前半はそれを思考するためのたたき台です、皆さんご自身でお考え下さい。