クラシック徒然草《ペトルーシュカ推薦盤》

2023 MAR 7 23:23:01 pm by 東 賢太郎

初めて買ったペトルーシュカはピエール・モントゥーのRCA盤だった。何か書いておこうと思いyoutubeを探したがない。まさかと思いamazon、タワレコを見たが廃盤のようだ。そんな馬鹿な。

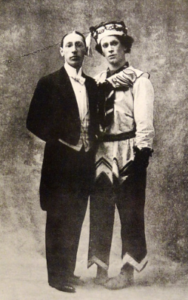

ピエール・モントゥー(1875-1964)はペトルーシュカの初演者だ。左の写真はその年にペトルーシュカを踊ったニジンスキーがストラヴィンスキーと撮った貴重なツーショットである。パリ音楽院管弦楽団を振った録音もあり、2種の記録(まさにレコード)はこの曲が産み落とされた時代のタイムカプセルといえる。ペトルーシュカの録音は数多あるが近年はストラヴィンスキーが印税目的で改定した1947年版が多い気がする。オケがスリムになり透明感、色彩、メリハリが出る利点はあるが、この曲を単なるショーピースとしてではなく文化として享受する方には原典である1911年版をまず聴いていただきたい。モントゥーの2種がそれだが、同版の真価を見たのはブーレーズのCBS盤だった。3大バレエはどれも似てない。「ブーレーズCBS」のコンセプトは春の祭典の規範を樹立することになったが、ペトルーシュカでは無類のカッコ良さを誇る。クラシックにカッコいいは似つかわしくない言葉だが、聴いていただけばわかる。この音響的快感をぜひロック、ジャズのファンに味わってほしいと願う。くりかえすがそういう要素は火の鳥、春の祭典にはあまりない。どれも似てないのである。

ペトルーシュカは第一次世界大戦直前の1911年6月26日にパリ、シャトレ座で初演された。モントゥーはベル・エポックのパリに生きた人だ。だからこういう演奏になっている。そのアロマを嗅ぎとって耳にしまい込んでおいてほしい。

それを独欧系のベルリンPO、ウィーンPOがやるとどうなるかは意味のある比較であって、ワインでソムリエがしていることに近い。春の祭典と火の鳥はカラヤン、ケンペ、ベーム、スイトナー、イッセルシュテットなど独欧系指揮者も手を出しているが、ペトルーシュカはない。ここにこの曲の秘密が隠れている。もうひとつ面白いのは3曲ともソ連人指揮者の影が薄いことだ。3大をうまく振ったのはロジェストヴェンスキーだけでスヴェトラーノフ、テミルカーノフ、ゲルギエフあたりやってはいるが僕のセンスからするとまったくガサツでお呼びでなく、ムラヴィンスキーはアポロしか触っていない。

ここから導ける推論は、3大は多分にラテン系音楽であることだ。あの何でも振ったカラヤンでさえ、手兵BPOなら極上の演奏が苦もなくできる火の鳥、ペトルーシュカに手を出さなかった。この曲はスイスのフランス語圏クラランで着手され、ローマで完成されたが、ゲルマン人にはフィンランドのシベリウス同様に異界かもしれず、オケはメカニックに弾けはしても精神を吹き込む指揮者には難しい。これを見ると僕はドイツの孤独を感じざるを得ない。これがあってあの両大戦の不幸があったのだろうと。

もうひとつ、この曲が好きな方には是非という演奏がある。そのドイツ人で作曲家でもあるルドルフ・アルベルト(1918-1992)がチェント・ソリ管弦楽団を指揮したもので、ピアノがメシアン夫人のイヴォンヌ・ロリオという布陣だ。これを聴けばどなたもわかるが、アルベルトは卓越した指揮の腕前を持っていた。その割にいまとなっては無名なのは不可思議というしかない(まあそのうちカラヤンもベームもブーレーズもそうなるのかもしれないが)。詳しくはわからないが、録音はClub Francais du DisqueがReel-To-Reel, 7 ½ ips, ¼”, 2-Track Stereo, 7″ Cine Reel, Albumとして行い、僕が保有する写真のACCORDレーベル盤以前に米国でリールテープにこだわったOmegatapeレーベルで出た実に秀逸なもので、Mercuryの初期に匹敵する現在でも最高レベルである。演奏は部分的省略がある1911年版であり、チェント・ソリ管弦楽団は「パリ音楽院管弦楽団」や「コンセール・ラムルー管弦楽団」等々のメンバーにより臨時に構成された楽団で能力は高く、アルベルトの

もうひとつ、この曲が好きな方には是非という演奏がある。そのドイツ人で作曲家でもあるルドルフ・アルベルト(1918-1992)がチェント・ソリ管弦楽団を指揮したもので、ピアノがメシアン夫人のイヴォンヌ・ロリオという布陣だ。これを聴けばどなたもわかるが、アルベルトは卓越した指揮の腕前を持っていた。その割にいまとなっては無名なのは不可思議というしかない(まあそのうちカラヤンもベームもブーレーズもそうなるのかもしれないが)。詳しくはわからないが、録音はClub Francais du DisqueがReel-To-Reel, 7 ½ ips, ¼”, 2-Track Stereo, 7″ Cine Reel, Albumとして行い、僕が保有する写真のACCORDレーベル盤以前に米国でリールテープにこだわったOmegatapeレーベルで出た実に秀逸なもので、Mercuryの初期に匹敵する現在でも最高レベルである。演奏は部分的省略がある1911年版であり、チェント・ソリ管弦楽団は「パリ音楽院管弦楽団」や「コンセール・ラムルー管弦楽団」等々のメンバーにより臨時に構成された楽団で能力は高く、アルベルトの 紡ぎ出す鮮烈かつフランスの極上の音彩、それもベル・エポックの伝統から遊離していない薫り高い芳香を素晴らしい解像度の録音で楽しめるこのCDは一級品だ。これほどハイレベルな演奏、録音が1957年に行われたという事実は驚くしかないが、アルベルトは1952年にヘンツェのバレエ「白痴」の初演、またこの録音の前年1956年にメシアンの《異国の鳥たち》の初演を指揮していることを知れば納得、ロリオ夫人が味わい深いピアノを聴かせているのも納得である。《異国の鳥たち》はドメーヌ・ミュジカルの演奏会で演奏するための曲目として創設者ピエール・ブーレーズが委嘱した作品で、アルベルトがこの団体と密接な関係があったことをうかがわせる。僕は演奏は群を抜いているが録音にやや人工臭を感じるブーレーズ盤より、パリのサレ・ワグラムの素晴らしい音響に包まれたこれをペトルーシュカのベスト盤とする。モントゥー盤ばかりかこういう逸品が廃盤になってしまうクラシック音楽市場は自ら真の聴衆を締め出しておりお先真っ暗だ。しかし市場原理、利潤動機で動く業界にそれを言ってもはじまらない。すべては聴衆の耳が決める。本稿を読まれるような皆様の動向が決めるのである。

紡ぎ出す鮮烈かつフランスの極上の音彩、それもベル・エポックの伝統から遊離していない薫り高い芳香を素晴らしい解像度の録音で楽しめるこのCDは一級品だ。これほどハイレベルな演奏、録音が1957年に行われたという事実は驚くしかないが、アルベルトは1952年にヘンツェのバレエ「白痴」の初演、またこの録音の前年1956年にメシアンの《異国の鳥たち》の初演を指揮していることを知れば納得、ロリオ夫人が味わい深いピアノを聴かせているのも納得である。《異国の鳥たち》はドメーヌ・ミュジカルの演奏会で演奏するための曲目として創設者ピエール・ブーレーズが委嘱した作品で、アルベルトがこの団体と密接な関係があったことをうかがわせる。僕は演奏は群を抜いているが録音にやや人工臭を感じるブーレーズ盤より、パリのサレ・ワグラムの素晴らしい音響に包まれたこれをペトルーシュカのベスト盤とする。モントゥー盤ばかりかこういう逸品が廃盤になってしまうクラシック音楽市場は自ら真の聴衆を締め出しておりお先真っ暗だ。しかし市場原理、利潤動機で動く業界にそれを言ってもはじまらない。すべては聴衆の耳が決める。本稿を読まれるような皆様の動向が決めるのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______クラシック徒然草, ______ストラヴィンスキー

akama

3/9/2023 | 12:25 AM Permalink

東 様

いつも興味深くブログを拝見しております。

さて、モントゥーのペトルーシュカですが、タワレコでは、SICC-1862(BSO。フランクの交響曲とのカップリング)と、UCCD-2268(パリ音楽院管弦楽団。春の祭典とのカップリング)で在庫があるようです。

私は輸入盤でBSOのCDを持っていますが、フランク目当てだったので満足に聴いておりませんでした。(パリ音楽院管を振ったCDがあるとは全く知りませんでした。)

かっこいい曲とのご紹介だったので、今度ちゃんと聞いてみようかなと思いました。

ご紹介有難うございました。今後とも様々な曲や演奏のご紹介を楽しみにしております。

東 賢太郎

3/11/2023 | 8:49 AM Permalink

akamaさま

そうですか、レコード界事情は詳しくないのでありがとうございます。アルベルト盤はたぶん廃盤と思うのですが。

Max

3/12/2023 | 9:16 AM Permalink

>あの何でも振ったカラヤンでさえ、手兵BPOなら極上の演奏が苦もなくできる火の鳥、ペトルーシュカに手を出さなかった。

↑

このように書かれていますが、カラヤンは火の鳥をたまに指揮しています。

レコード録音をしなかっただけです。

1957年ベルリンフィルとの来日公演でも火の鳥を指揮しています。

1980年代になってもたまに指揮していたのに何故レコード録音をしなかったのかは謎です。

東 賢太郎

3/12/2023 | 9:33 AM Permalink

はい、録音してないことを言ってます。