ショパン ピアノソナタ第3番 ロ短調 作品58(1)

2023 OCT 13 12:12:15 pm by 東 賢太郎

僕がショパンのあんまり良い聞き手でないことは表明してきた。その理由は推測がついている。彼のバイオを調べてみると精神状態が体調をおそろしく支配する人と思われ、振れが大きく、陰と陽の極の時に霊感が強く働いた音楽を生んだようである。その振幅と処理の仕方がどうしても自分の感性に合わないというのが答えである。どういうことかというと、我々凡人にはわからないが作曲の霊感が強い人たちは不意に楽想が降ってくるようだ。ベートーベンにそれがあったことは創作ノートへのこまめな書き込みで時系列まで判っているが、彼は耳を澄ましてそれを書き取るだけでアイデアを混合はしなかった。ところがショパンは、まったく僕の空想だが、それを作曲中のイベントに縫合できてしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって世間では「ショパンらしさ」と思われている。練習曲作品10第3番(いわゆる「別れの曲」)やバラード2番で突然に激するところがそうだが、それほど顕著でないやり方でならそこかしこにある。例えばワルツやマズルカなどに頻出する右手の装飾的な遊びに聞こえるパッセージやトリルだ。素早い指回りでルバートしてぴったり元のテンポのさやに収めないとショパンらしくないから決して即興ではない。その部分を前後の流れに「縫合」して緻密に設計された「らしさ」である。そうした音楽の本質的でない(と僕には思える)部分に意匠を凝らす彼の感性をすんなり受け入れられる「ショパン好き」とそうでない人間に分かれるだろうが、これは単に趣味の合うあわないで彼の音楽がどうこういう話ではない。二百年も多くの人に好かれてきた音楽が楽しめないとなると、それは自分の問題として返ってくるのだ。

僕がショパンのあんまり良い聞き手でないことは表明してきた。その理由は推測がついている。彼のバイオを調べてみると精神状態が体調をおそろしく支配する人と思われ、振れが大きく、陰と陽の極の時に霊感が強く働いた音楽を生んだようである。その振幅と処理の仕方がどうしても自分の感性に合わないというのが答えである。どういうことかというと、我々凡人にはわからないが作曲の霊感が強い人たちは不意に楽想が降ってくるようだ。ベートーベンにそれがあったことは創作ノートへのこまめな書き込みで時系列まで判っているが、彼は耳を澄ましてそれを書き取るだけでアイデアを混合はしなかった。ところがショパンは、まったく僕の空想だが、それを作曲中のイベントに縫合できてしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって世間では「ショパンらしさ」と思われている。練習曲作品10第3番(いわゆる「別れの曲」)やバラード2番で突然に激するところがそうだが、それほど顕著でないやり方でならそこかしこにある。例えばワルツやマズルカなどに頻出する右手の装飾的な遊びに聞こえるパッセージやトリルだ。素早い指回りでルバートしてぴったり元のテンポのさやに収めないとショパンらしくないから決して即興ではない。その部分を前後の流れに「縫合」して緻密に設計された「らしさ」である。そうした音楽の本質的でない(と僕には思える)部分に意匠を凝らす彼の感性をすんなり受け入れられる「ショパン好き」とそうでない人間に分かれるだろうが、これは単に趣味の合うあわないで彼の音楽がどうこういう話ではない。二百年も多くの人に好かれてきた音楽が楽しめないとなると、それは自分の問題として返ってくるのだ。

音楽の趣味おいて僕はクララ・シューマン、ブラームス派であり、ワーグナーの楽劇までは許容できてもリストの標題音楽という発想にはまったく興味のない人間だ。だからショパンが標題音楽派であればなるほどという結論になるが、「雨だれ」も「革命」も「別れの曲」もみな他人の考案で彼は標題やニックネームをつけることを拒否する人だった。ではソナタ形式の絶対音楽をたくさん書いたかというとそれもない。つまりその切り口では何者なのか整理がつかない人なのである。しかし、そうであるなら、それを類型化する別の場所を僕は知っている。誰の影響もなく誰にも似ていない人だ。僕自身がそういう傾向のある人間だからその定義には違和感がなく、そういう人は少なからず存在する。「ショパンは他人から影響を受けぬ閉じたワールドの住人であり、その精神世界から湧く泉があの音楽だ」という仮説を立ててみると、僕が彼の音楽になじめぬ原因は音楽自体の構造的、物質的なものではなく、彼が辿った「人生の投影」という形而上的、非物質的なものだという結論になる。

そういう作曲家はもう一人だけいる。ベートーベンだ。僕は彼の救いようのない孤独を交響曲第2番とエロイカに観てしまった。気づいてからは両曲を安直な気持ちで聴けないし、そこから最期まで彼を悩ませた内なる敵との相克にはおよそ人間の経験し得る最も苦しく忌まわしいものを感じ、だからこそ最後まで敢然と闘った彼という人間に愛おしさを覚える。シューベルトの最晩年の作品にも、シューマンが記した狂った音にもそれは聞こえるが、この二人の苦しみは内面には恐ろしいものがあっても、外面に如実に現れて同情され記述されることはあまりなく、ベートーベンとは比較できないと思う。愛おしさは人に対してであり、宝を残してくれた感謝にもなる。それがショパンになくていいことにならないだろうという気持から逃れるのは難しい。

即ち、僕は Chopin-like な(ショパンっぽい)曲が好きではないという抗いがたい事実に直面はしているが、これが何故かを知るにはいくら楽譜を眺めてもだめだ、つまり、事の根源は曲の構造や楽理的なことよりも彼の魂や霊感にあるのであって、それはショパンという人間が何者だったかという問いから入らないといけない。そのために僕は彼の作品を、特に敬遠して看過していたものも含めて凡そを聴き直し、本稿はまず(1)で彼のパリに出てからの履歴を俯瞰し、ピアノソナタ第3番を題材に「精神状態が体調を支配する人の魂や霊感の問題」を解いてみる必要がある。第3番は彼の最高傑作というだけでなく、父の死による鬱の極から姉の来訪で躁の極に至るという最大の振幅の中で書かれたという意味で、精神状態の作品への投影が最も顕著のはずだからである。その具体的な指摘はyoutubeにある各種録音を例に次回(2)にお示しする。

ショパンは1810年生まれだ。シューマンと同い年でメンデルスゾーン、リストがひとつ違いである。ベートーベンはまだ中期であり、「告別ソナタ」、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」を書いていた。その時代の人が誰の影響もなく誰にも似ておらず、無双の魅力を放って天高く聳えている。こう書くと、アイルランドのジョン・フィールド(1782 – 1837)がいるではないかという声があがるだろう。彼が創始した「夜想曲」(ノクターン)がショパンに影響し、似ているという指摘はひょっとして彼の音楽以上に知られている。この新しい音楽はそれなりの世評をロンドン、ウィーン、パリで獲得する。そして、フィールドがモスクワとサンクトペテルブルクに長く滞在したことでロシアにまで広まることになった。

《ジョン・フィールド「18の夜想曲」》

19世紀前半の作曲の地平の劇的拡張はピアノという楽器の進化と並行した。ベートーべンは5オクターブ半のエラールのピアノの出現により「ワルトシュタイン」、「ピアノ協奏曲第3番」、「熱情」を作曲した。イタリア系英国人のムツィオ・クレメンティ(1752 – 1832)もそれに貢献した。彼はモーツァルトとの御前競演、誰もが弾くソナチネ、ベートーベンに第九を委嘱したことでも知られるが、ジョン・フィールドの師であり、練習曲集「グラドゥス・アド・パルナッスム」を著したピア二スティックな技法の開拓者としても著名だ。その知見を活かして自身のピアノ製造会社を設立してピアノを欧州に拡販し、ビジネスマンとしても成功した。彼だけではない、ヨーゼフ・ハイドンの弟子で交響曲を41も書いた作曲家イグナツ・プレイエル(1757 – 1831)もショパンが愛用したピアノ「プレイエル」の製造会社を設立して成功し、コンサートホール「サル・プレイエル」を造っている。

クレメンティは約100曲のピアノソナタを残したが初心者には演奏が困難だ。対して、夜想曲はベルカントとアルペジオの伴奏だからアマチュアでも弾ける。フィールドを使った営業戦略は卓抜である。フィールドにとっても、夜想曲のような楽想をチェンバロで発想、演奏するのは魅力に欠け、ピアノの進化の恩恵を得た。欧州、ロシアをクレメンティと共に演奏旅行してピアノを売るとともに夜想曲が有名になったのは幸運だった。ショパンはワルシャワ時代にそれを知ったと考えられている。舞曲形式では語れない瞑想的なコンテンツを盛り込むのに好適であり、20才から晩年まで人生を通して21曲を残した。彼の資質がそれを大いに欲していたから革袋は借りたが、しかし、盛った酒はショパンしかない霊感に満ちたものであった。

ロシアでフィールドにピアノのレッスンを受けたのがミハイル・グリンカ(1804 – 1857)である。後に母国の音楽に目覚めてオペラ「ルスランとルドミュラ」を書いて「近代ロシア音楽の父」と称されるが、ピアノ曲にはワルツ、マズルカ、ポロネーズ、ボレロなどショパンでおなじみの舞曲も、そして師匠直伝の夜想曲もある。舞曲はショパンの専売特許ではないが、グリンカがフィールドだけでなくショパンの影響も受けていたという仮定は、この辺は僕は詳しくないが、なかなか魅力的だ。スラブ民族、ロシア正教という異教徒、異民族の地で後にあの華麗なロシアピアニズムが生まれ興隆し、ラフマニノフ、ホロヴィッツ、リヒテル、ギレリスといった綺羅星の如き大ピアニスト達を輩出する契機となったのではないかと考えるとロマンがある。

《グリンカ ピアノ曲集》

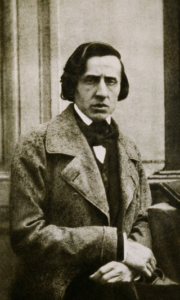

ショパンには相思相愛のポーランド人女性マリア・ヴォジニスカがいた。恥じらいの中にも思慕に満ちた彼女からの手紙に彼はどれだけ鼓舞されたことだろう。左のポートレートは彼女が描いたショパンで、最も実物に近いとされるが、僕はそのことよりも描き手のなんともいえぬ暖かな目と愛情を感じて心をうたれてしまうのだ。当人たちは当然に婚約したつもりだったが、マリアの両親がショパンの健康とパリでの生活態度に疑念を懐き破談にしてしまう。ショパンの遺品にあった「我が哀しみ」と書かれたマリアの手紙の束。心底、かわいそうである。

ショパンには相思相愛のポーランド人女性マリア・ヴォジニスカがいた。恥じらいの中にも思慕に満ちた彼女からの手紙に彼はどれだけ鼓舞されたことだろう。左のポートレートは彼女が描いたショパンで、最も実物に近いとされるが、僕はそのことよりも描き手のなんともいえぬ暖かな目と愛情を感じて心をうたれてしまうのだ。当人たちは当然に婚約したつもりだったが、マリアの両親がショパンの健康とパリでの生活態度に疑念を懐き破談にしてしまう。ショパンの遺品にあった「我が哀しみ」と書かれたマリアの手紙の束。心底、かわいそうである。

魂のどん底で現れたのが男装の麗人ジョルジュ・サンドだ。マリアは清楚だったがサンドは逆だ。初対面でショパンは「あれは本当に女か」と印象を語っている。当世風にいえば、宝塚の男役で小説を70も書く売れっ子作家でもあって、名のある男と浮名を流しまくり、政界進出してフェミニズムの闘士になったような女だ。ショパンはその数ある男の一人であった。ひ弱で病気の28才、かたや女盛りの34才でふたりの子連れである。燃えあがったのは彼女の方で、恋愛も色々あるが女がぐいぐい迫ったケースの歴史的白眉と思われる。それを知って怒ったサンドのオトコが殺意を見せ、二人してやむなくマヨルカ島に逃げた。持っていったのがプレイエルのピアノとバッハの平均律の楽譜というのがショパンの禁欲的で閉じた精神世界を示すが、ピアノは税関が賄賂欲しさにいちゃもんをつけて差し止め長らく届かない。それが命の人である、同情を禁じ得ない。ちなみにこの島、一度行ったが美しい。病気の治癒を兼ねた逃避行の舞台には良い選択だったが季節が悪かった。冬の寒さと悪天候でショパンの病気はかえって悪化し、それは彼の性質として大いに精神を蝕んだ。

サンドは懸命にショパンを看病した。これは大変なことで、結核は当時は原因不明の死病で島民が寄り付かず、死んでも島には埋葬させないぞと脅されたほどなのだ。3年前、正体不明のコロナが出てきた刹那のことを思い起こすに、母性と愛情なしにはとてもできないだろう。とんでもない女に引っかかったという見方もあるが必ずしもそうではないと僕は思う。純愛が冷めたらマリアにできそうもないことをサンドはできたからだ。彼女は軍人の父祖を持つセレブで、サロンの花形で取り巻きが上等である。パリに出てからのショパンは大ホールでの演奏を恐れ、社交儀礼の拍手をくれる聴衆よりも真に音楽を理解する人達のインティメートな場を求めて夜な夜なサロンに出入りしていた。まさにそれがマリアの母親に「病気なのに不摂生」と非難されての破談原因になったわけだが、サンドの取り巻きだった画家ドラクロアが「生まれてこのかた出会った中でもいちばん芸術家らしい芸術家だ」と語ったように彼は真の理解者を得て幸せだった。サンドはショパンの母親でもあった(自らそう述べた)。半世紀前の同じパリ。冷たいあしらいを受けたモーツァルトにサンドのような女性がいたらと思うばかりだ。

ピアノソナタ第3番ロ短調はマヨルカを脱出してパリに戻って1844年に書かれる。その年に父二コラが亡くなり、ショパンは2週間も重い鬱状態に陥った。保守的な家庭観を持つショパンはサンドとの内縁関係がうしろめたく両親に知らせていなかったが、見かねたサンドは思いきってショパンの実家に初めて手紙をしたため、母親から「息子をよろしく」と返信を得て姉夫婦がパリに来ることになる。ショパンの父はフランス人でポーランドで亡くなり、ポーランド人の息子はフランスで亡くなることになるが、両者が別離してからも絆が強かったことは姉夫婦の来訪で弟の鬱が完治してしまったことからうかがえる。「貴女は最上のお医者様でした」とサンドが姉と打ちとけたことは彼の心を軽くしただろう。そこでサンドの別荘であるノアンで書き上げたのがピアノソナタ第3番だった。

第2番はまるで「ソナタ」でなかったが、3番は古典的な装いで書かれている。ところが第1楽章提示部には控えめに数えても主題が5つある。後期ロマン派にこういうことはあるが、3番はブラームスが作品番号1のピアノソナタを書く8年も前の作品なのだ。したがって、無理やりの理屈をつければ第1主題、第2主題が提示されてから各々が「展開」されるところに計3つの「副次主題」があることになるが、どれもが第1主題、第2主題と何の関連もないからそういうものは展開とは呼ばない。闖入である。これこそが冒頭に書いた「作曲中に不意に関係のない楽想が降ってきて」と聞こえてしまうものであり、「それを作曲中の旋律に苦も無く縫合してしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって」「ショパンらしさだ」となっているものの正体である。一般には天衣無縫なのだと推察しているだけで、僕にとっては唐突な闖入なのだ。

もっと具体的に書こう。第1‐副1‐第2‐副2‐副3 の順となってその全体が提示部である。アシュケナージのビデオでお示ししよう。冒頭が第1主題、1分40秒からが第2主題であり副1は0分58秒から、副2は2分54秒から、副3は3分26秒からである。

ほとんどのピアニストは5つを平等に扱ってしまう。アシュケナージのこの演奏は美しさにおいて最右翼の出来であるがやはりそうだ。間違いとは言わない。2番と同様に3番をラプソディと見立てればそれでも良いし聴き手の趣味もあろう。2番のソナタは、まず葬送行進曲がマリアとの破局後の鬱状態で1837年に書かれ、残りはマヨルカに待ち焦がれたピアノが到着して一時の躁に転じ、病気を乗り越えて島から1839年にパリ郊外のサンドの別荘ノアンに逗留して元気になるという体も魂も揺さぶられる激震の如き2年間に渡って構想された。それをひとつのソナタに統合することに無理があるように思われ、ソナタと銘打ちながら統一性がないのはそうした理由からではないだろうか。自身が「行進曲の後で両手がおしゃべりをする」と表現した終楽章に至っては全編が無調の幻想曲で、なぜそういうものがそこに置かれたのかを合理的に説明できる人はこの世に一人もいない。唯一可能性のある説明は、彼は降ってきた楽想を行進曲にそう「縫合」したということだ。縫合に脈絡は不要である。

いっぽう、1844年に書かれた3番は父の死の衝撃を姉のパリ訪問で心から癒されて書かれた。2番とは真逆という意味で特別な作品であり、故郷への心の回帰、前作で為せなかったソナタの古典的統一への回帰を意図していると僕は見る。奇しくもその翌年のことだが、ショパンはサンドの家庭争議に巻き込まれて愛想をつかされ、ついに二人は破局を迎える。結局、彼女はショパンの死の床にいなかったばかりが葬儀に姿も見せなかった。こういうところはひどい女であると歴史に判を押されても仕方はないだろう。マリアと暖かい家庭を持つことがすぐ目の前にあった彼にとって想定もせぬ不幸な最期だったろうが、しかし、婚約破棄の理由になったほど病弱であり、ずっと患っていた肺結核に結局は命を奪われた彼である。サンドの強力な庇護と夏のノアンでの安らかな日々なくして、39才まで生きてこれだけの傑作を生み出せたかという疑問はどうしても残る。歴史に “たら・れば” はないというが、そうであるなら自分の歴史である人生においてもない。禍福は糾える縄。そういうものであり、思ったことを思い切ってやりぬくしかない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ショパン