プロコフィエフ 交響曲第5番変ロ長調 作品100

2021 DEC 25 14:14:46 pm by 東 賢太郎

この曲をとりあげようと思ったのは前々稿を書きながらローマのパンテオンの画像を眺めていたら、それをほめていた建築家コルビュジエを思い出し、彼の技法がキュビズム的だと思っていたからだ。さらに言うなら、コロナ禍2年目だった年を「今年の漢字」みたいに音楽で選ぶなら、僕の1年はこれがふさわしい。良くも悪くも、それらがごちゃごちゃに同期していっぺんに来たみたいな掴みどころのない年だったからだ。

ピカソの『アヴィニョンの娘たち』(左)は皆さま御存じの妙ちくりんな絵だ。多視点(三次元)の画像を二次元に描きこんでいるからだが、実は理にかなっている。知人と向かい合って話す時、我々はその人の横顔も(見えてはいないが)知っていて、その記憶の三次元画像全部を二次元に還元して会話している。それをバラして一つの顔として描き込んだのがこれだ。この手法はセザンヌが開祖で、ピカソの本作で著名になり、両者に影響を受けたジョルジュ・ブラック(Georges Braque, 1882 – 1963)が現れてキュビズムと呼ばれるようになる。キューブ(cube、立方体)が素材ということだが、直方体、球、円錐、円筒、三角錐etc.も要素としてありえる。

ピカソの『アヴィニョンの娘たち』(左)は皆さま御存じの妙ちくりんな絵だ。多視点(三次元)の画像を二次元に描きこんでいるからだが、実は理にかなっている。知人と向かい合って話す時、我々はその人の横顔も(見えてはいないが)知っていて、その記憶の三次元画像全部を二次元に還元して会話している。それをバラして一つの顔として描き込んだのがこれだ。この手法はセザンヌが開祖で、ピカソの本作で著名になり、両者に影響を受けたジョルジュ・ブラック(Georges Braque, 1882 – 1963)が現れてキュビズムと呼ばれるようになる。キューブ(cube、立方体)が素材ということだが、直方体、球、円錐、円筒、三角錐etc.も要素としてありえる。

キュビズムは単なる戯れ事と思い長らく無視していたが、音楽にあって絵画にない「時間」という概念を考えていて急に意味が分かった。絵画に時間を取り入れる思想なのだ。貸借対照表(balance sheet)と損益計算書(income statement)の関係だ。前者は時間概念のない断面図で、後者はそれがある。印象派は目に映るままの画像を遠近法と陰影で描写するがキュビズムは脳内の原像(記憶蓄積)を明らかにしている。前者は時々刻々の陽光の当たり具合で表情を変える寺院を描くが、一枚一枚はリアルタイム、その瞬間の像である。一方、後者は過去の様々な記憶を一枚に盛り込み、「時間」を圧縮、内包してしまっているからいわば現在形、過去形の混在で、より宇宙の実相に近い。実際に僕は人でも物事でも風景でも、そう脳裏に記憶したイメージ(原像)を自覚している。それをいったん分解し、文章という形に組み立て直し(すべからく「作文」とはそういう行為だ)時制を解いた「キュビズム文体」の方がよりうまく伝えられる場合がある。

キュビズム的音楽というものもあるとされる。例としてストラヴィンスキーがよく挙がるのは作曲文法がブロック積み上げ型である(春の祭典に顕著)からだろうが、的外れな指摘とまではいわぬものの形式論的なアナロジーに過ぎず、仮にそう認めても何の思考の進展もない。時間概念に注目する僕の解釈だと、音楽のキュビズムは同じ楽想が特定人物やその心理を暗示するワグナーのライトモティーフに近い。幻想交響曲を聴き終えたときの「イデー・フィクス」(idée fixe)がもっと近い。しかし、暗示ではなく変化が主役そのものであるところが決定的に違うのだ。私見では、より近い作曲家はプロコフィエフだ。彼の音楽はストラヴィンスキーほどスコアの外見はそう見えないが、リズムも和声も構造も、要素要素が有機的に結びつくよりもくっきりと対比して混在し、時に異形の要素が不意に混入もする。バレエ音楽、オペラではそれは自然で目立たないが、ソナタ形式の音楽でもその傾向がある。特にそう思うのは交響曲第5番である。

第1楽章はFl、Fgの平和でのどかな主題で開始する。いきなり現れるこの主題が変奏というよりくっきりと原形をとどめつつ次々と変拍子と転調を重ね、横顔、斜めの顔と相貌を変えて折り重なる様はまさしくキュビズム的だ。

クロマティックな第2主題がFl、Obに現れこれもやはり和声と管弦楽法を変転して角度の異なる相貌を重ねてゆく。

そしてその結尾にシニカルな増四度を含むスタッカートの主題が異界のようにぽつんと現れる。 展開はせず、くっきりと苦悶の残像だけ残して消え、提示部を締めくくる。

展開はせず、くっきりと苦悶の残像だけ残して消え、提示部を締めくくる。

続く展開部は低弦で第1主題がそのまま表れ3つの主題が複合をあまりせずやはり自己主張しつつ混在し、ゆえに再現部のようだ。本物の再現部はトランペットが第1主題を強奏する部分からと思われるが曖昧だ。つまりこの楽章は3主題があたかも3人の人物の様々な表情があちこちの角度から一枚の絵に描き込まれたような構造をしており(参考『アヴィニョンの娘たち』)ソナタの形をしたキュビズムに思える。

第2楽章は一度聴いたら忘れないニ長調のトリオを挟んで奇矯なスケルツォ主題(増四度主題の苦みをひく)が次々と転調されて走り回り、同様の思想。第3楽章アダージョもロマン的を装うが無機的で冷たい主題が延々と衣装を変えてゆく。人物の原型は伴奏だけに現れるなど技法は変奏されるが思想は一貫している。終楽章は第1楽章冒頭を回帰させる序奏に続いて新たな牧歌的主題にからんで増四度主題がくっきりと現れ、弦に現れチューバが伴奏する主題は第1楽章第1主題であり、ここで聴き手は全楽章が「同じ人物」を描いた絵であることを確信するのである。僕はこの曲にブラックの後期のイメージを見ている。

プロコフィエフは1941年にヒトラー率いるドイツ第三帝国軍が独ソ不可侵条約を一方的に破棄してソ連に攻め入る現実を見て、かつてない祖国愛に目覚めたという。こう言っている。「わたしの第5交響曲は自由で幸せな人間、その強大な力、その純粋で高貴な魂への讃美歌の意味を持っている」。高貴、祖国愛、裏切り、苦悶を直方体、球、円錐、円筒、三角錐にして多視点の時間を封じ込めた音楽。傑作だ。

以上のように主題の性格付けが明確(人物なら「濃い」)、楽器法は原色的であり、スコアはプロコフィエフの思想を余すことなく緻密に厳密に設計されており、オーケストラの性能は問うがあまり指揮者の解釈に依存しない(常識より速め目にテンポ設定するぐらいか)楽曲に見える。それでありながらライブで聴くと毎回違って変幻自在。ダイヤモンドがカットで色を変える如き類のない不思議な音楽である。個人的にはロンドンで聴いたアシュケナージ / チェコ・フィル、東京のソフィエフ / N響が印象深い。

よってどれがベストということもなく演奏の数だけ魅力がある。

ムラヴィンスキー / レニングラード・フィルはプロコフィエフ交響曲というと5,6番しか知らない(たぶんない)。作曲家の脳裏にあったであろうロシアの管の「えぐみ」が全開ながら下品にならずひたすら正調に聞こえてしまう彼の指揮は68年のライブでじっくり味わえる。全曲が怜悧なまま徐々に内部から熱して鳥肌物のコーダで終わる。こういう演奏は絶滅種でもうどこでも聴けない。

僕の棚にある音源からジョージ・セル / クリーブランド管の1967年ライブだ。微妙な傷はあるがオケの性能が凄く、ムラヴィンスキーとは違った完成度がある。どちらも完璧なのだが違う。キュビズムと解釈した意味をお分かりいただけるだろうか。

こちらも僕の棚から。普通のオーケストラ(ミラノ放送交響楽団)を振る若き日のチェリビダッケだ。上の2つではピリピリの緊張感で意識がいかなかったが、これで聴くと第2楽章がバーンスタインのウエストサイド物語に影響したかななんてことに気づく。それにしてもチェリビダッケ、まったく負けてない。恐るべしだ、ぜひ全曲を。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シュレーカー 舞踏音楽「皇女の誕生日」

2021 MAY 18 13:13:38 pm by 東 賢太郎

フランツ・シュレーカー(1878 – 1934)の「皇女の誕生日」(Der Geburtstag der Infantin)をご存じの方は多くはないだろう。舞踏(パントマイム)の付帯音楽で、難解な現代曲ではなくチャーミングな和声音楽でありわかりやすい。しかも文化史、音楽史においても非常に興味深い背景がある作品であり、ぜひ広く知られてほしい。シュレーカーはイーゴル・ストラヴィンスキー(1882 – 1971)の同時代人である。出世作になった同曲の初演は1908年6月27日だ。この年はやはり出世作だった「火の鳥」の2年前、ドビッシーでいうなら「子供の領分」発表の年だ。シュレーカーは1900年ウイーン音楽院を卒業してまず合唱団の指揮者となりシェーンベルクの「グレの歌」の初演者にもなった。それだけで運も実力もあったことが覗えるが、彼はそこで満足せず、作曲家として独り立ちを志していた。しかしウィーンという激戦区はそう甘くはない。自作の演奏機会はほとんど与えられず、作曲にとりかかったオペラ《はるかなる響き(Der ferne Klang)》も中々完成に至らなかった。そこに画家グスタフ・クリムトのサークルが主催した総合芸術展(Kunstschau Wien 1908)の杮落とし演目として、同曲の作曲委嘱が来たのは僥倖だった。彼は「持ってる男」だったのであり、自身も人生の分岐点だったと後に述懐している。それもそのはず、Kunstschau Wien 1908はフランツ・ヨーゼフ1世の治世60周年の国家的な記念式典で、クリムトもあの有名な「接吻」をそこで発表したイベントだったからだ。

「皇女の誕生日」はパントマイム(無言劇)である。その原本はイギリスの作家オスカー・ワイルド(1854-1900)がこの絵画から着想した童話であった。

どなたもご覧になったことがあるだろう、ベラスケスの代表作「ラス・メニーナス」(Las Meninas、女官たち)である。「女官たち」というタイトルからしてお付きの女官、侍女、目付役、2人のこびとと1匹の犬が主題、主役なのだ。なぜかということをこれから述べるが、それは本稿の主題、主役でもある。そして、それを見抜いて後世に告げたベラスケスの慧眼と勇気に心からの敬意を表する僕の気持でもある。

マドリッドのプラド美術館でこの巨大な絵の前に立った時のことを覚えている。まことに不思議な絵だ。主役たちは画家目線の絵であるかのように位置取りをしてポーズをとって描かれている。この5人だけなら普通の絵だ。ところがよく見ると画家は鑑賞者に正対してこちらを眺めており、さらに奥には壁に掛かっている鏡があって、鑑賞者自身が映るはずの位置にあるのにフェリペ4世とマリアナ王妃が映っている。心理的シュルレアリズムとでも呼びたい幻視感覚にとらわれる傑作と思う。原寸大(約2×3m)でのそのインパクトはリアルだ。モナリザの実物をみたほうがいいですよという気はないが、これはその価値がある。光を浴びる前列の主役たちが本来の絵であり、画家と喪服の王女と目付け役が光の当たらない中列に意味ありげにたたずみ、謎めいた後列にまた採光があるという3層構造になっているわけだが、ストーリー性を感じさせる。非常にわけアリの、何か、言ってはいけないことを伝えたげな絵なのである。

皇女は中央で着飾るフェリペ4世の5才の娘、マルガリータ王女(1651 – 1673)である。右側には2人のこびとと犬がいる。犬を踏んでいるのは階級の象徴だろう。この描写にある、いわばあっけらかんとした残酷さは絶対王政のパラダイムの範疇として我々は理解、看過しているわけで、モーツァルトの歌劇に出てくる黒人、ムーア人の扱いもまたしかりである。それをBLM(ブラック・ライブズ・マター)が標的にしないのは、近代に至る禊(みそぎ)としてフランス革命があって、そこで貴族、宗教権力の横暴は殲滅され、自由、平等、博愛の時代になった、だからそれは差別なる概念が存在しない昔の話で今や文化の一部なのだという世界共通の認識が底流にあるからだろう。

ほんとうにそうだろうか。革命から200年たった現代になってもさような人間の卑しさというものは些かも消えておらず、陰湿な差別やいじめが横行しているではないか。そのことは中間地点だった100年前のオスカー・ワイルドの時代においてももちろん同じであって、彼の次男は父親の伝記の中で「この絵の小王女の顔の意地の悪い冷たい表情に、父は鋭い衝撃を受けた」と書き記している。フランス革命は絶対王政こそ打倒したが、ここが重要だが、打倒した側の人間まで含めて、人間の心の闇にまで光を照らして浄化することはできなかったし、永遠にできないのかもしれない。それに気づいたことで、ワイルドは童話として「皇女の誕生日」を書いたと僕は理解している。

小王女の顔に意地の悪い冷たさを見て取る作家の感性はナイフのように鋭利だ。顔は雄弁だ。思い出すことがある。名古屋出入国在留管理局の施設で収容中に体調を崩し、医師の指摘があったのに点滴も打ってもらえず放置されて亡くなったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの写真を見て、なぜかはまったくわからないが、この人は本当にやさしい人にちがいないと感じた。そういうことは滅多にない。入管法改正の是非とは全く違う、法の執行と管理の問題であり人道上の問題で、なぜこの人が命を落とさなければならなかったかを法律が弁明することはない。公表されなければ承知しようがないが、人道的にアウシュヴィッツ並みだろうと怒りを覚えるしかない。これこそがフランス革命でも何ら変わらなかった人間の本質であり、この事件こそが僕にこのブログを書かせている。

ベラスケスの小王女の顔は僕も好かない。美醜のことではない。5才にして人として勘違いした萌芽がすでにあるからだ。銀のスプーンをくわえてこうなったなら被害者だという寛大な見方もあろうが、そうした勘違いが130余年塵と積もると、加害者であろうが被害者であろうが有無を言わさずコンコルド広場に首がころがってしまう。王室にとってもお姫様にとっても、勘違いの放置は得策ではなかった。それが歴史であり、歴史は人間の本質の鏡である。斬首した方に絶対の正義があったかというとそう言いきれないものも相当あるが、理屈に関わらずやってしまうのが人間という生き物ということだ。勘違いには勘違いが、残酷には残酷が口をあけて待ちかまえている。小王女マルガリータはその後15才でオーストリア・ハプスブルク家のレオポルト1世と結婚し、ウィーンに輿入れする。同様の駒だったマリー・アントワネットが刑死するのはその123年後だ。

以上を踏まえたうえでお読みいただきたいが、ワイルドの童話「皇女の誕生日」の粗筋はこういうものだ。

せむしのこびとが野原で遊んでいると、スペイン王家の廷臣たちに捕われ、王女の12歳の誕生日のプレゼントとして、おもちゃ代わりにスペイン宮廷に連れて行かれる。こびとは姫君にきれいな衣裳を着せられ、得意になって踊って見せるが、森の中で育ったこびとは鏡を見たことがなく、かなしいかな、周りが自分の不恰好さを嗤っていることに気付かない。そのうち自分が姫君に愛されているとすら信じ込む始末である。だが姫君の姿を捜して王宮に迷い込むうち、初めて鏡というもの見る。そしてそれが自分の醜い姿を映し出しているという現実を悟るや、そのまま心臓発作で悶死してしまう。それを見て王女はこう吐き捨てる。「これからさき、あたしのところへ遊びにくるものは、心臓のないものにしてね」。

「鏡」が「ラス・メニーナス」との重要な接点になっていることにお気づきだろう。こびとが見た己の姿は、絵の前に立った鑑賞者の目に映ったフェリペ4世とマリアナ王妃の姿である。王女は何事もなかったかのように舞台を去る。こびとは単なる遊び道具だ。これがベラスケスの絵の前列の実相である。いたいけない皇女は「女官たち」に世話され支えられているが、それは憎悪や死と隣り合わせの薄っぺらな安全であり、後列の父親、母親の権威によって庇護されているにすぎない。その権威がなくなれば娘の運命など藻屑である。中列右に立つ王女マルセラ・デ・ウリョーアが喪服を着ていることがその暗示で、暗闇から画家はそれをナイフのように鋭利な眼で描いているという構図だ。立場の弱い人間を見下して軽蔑する人間は、そのことで自分の心も蝕ばまれていく。宮廷ではそのように育つしかなく、「心」が発達しない。つまり、ワイルドが絵に読み取ったのはこびとの悲劇を触媒として浮き彫りにされた皇女の悲劇であり、そのことは差別の概念すらなかった(こびとは犬よりは上だで万人が収まってしまった)17世紀の鑑賞者は理解できない。しかしベラスケスだけは見抜いており、いずれ理解するであろう後世の人間に向けて発信したのではないか。それは18世紀のフランスで革命となって的中し、19世紀のワイルドは気づいた。21世紀の我々のうちの何人がそれに気づくのだろう。

この童話につけられたシュレーカーの「皇女の誕生日」は、音楽、絵画、文学、ダンスが “真の意味で” 融合した一例である。1908年6月27日の初演の舞台装置とコスチュームはベラスケス風で、ダンサーは当世ウィーンで一世を風靡していたグレーテ・ヴィーゼンタール(Grete Wiesenthal、1885 – 1970)と姉のエルザである。グレーテはウィーン王立歌劇場のバレエ団に数年間在籍し、指揮者だったグスタフ・マーラーによってオーベールの歌劇「ポルティチの唖娘」の主役フェネッラ(聾啞の設定なのでバレリーナが演じる)に抜擢されるまで出世をしたが、心のこもらぬ旧習だらけのバレエ界に嫌気がさして飛び出してしまう。そこで自ら創案したのがウィーンっ子の心であるシューベルト、ベートーベン、ランナー、J・シュトラウスのワルツに「ソロ」で踊る新機軸だ。髪を括らず、波打つドレスを着て、野性味ある俊敏性、優美で妖艶なエクスタシーを盛り込んだ独自のダンスは「キャバレー・フリーダーマウス(こうもり)」で披露されると瞬く間にブレークした。そしてクリムトが気に入ったのだ。彼の趣味からも納得できる。その様はこのようであった(ベルタを加えた3姉妹)。

この写真、ジュリー・アンドリュースの「サウンド・オブ・ミュージック」みたいだ。グレーテのスタイルはベルリン、アメリカでも好評を得たが特に独墺のバレエに影響を与えたそうで、クラシックより大衆に近いミュージカルに現れているのかもしれない。舞台ばかりでなく野外でも演じたのは、聴衆との垣根を取り払い、音楽はもちろん周囲の自然にまで感応したダンスをグレーテが求めたからだ。そのエネルギッシュな斬新さは大衆のみならず作家フーゴ・フォン・ホフマンスタールの創作にも刺激を与え、その代表作「ナクソス島のアリアドネ」(1912)初演で創作ダンスを踊り(音楽は言うまでもなくR・シュトラウス)、翌年春にはディアギレフのロシアバレエ団と契約している。その年、1913年の5月29日に初演されたのが「春の祭典」だった。彼女が起用された形跡はないが、リブレットをホフマンスタールが書き、ニジンスキー、グレーテ・ヴィーゼンタール、そしてイダ・ルービンシュタイン(1885-1960、ラヴェルにボレロを委嘱)が踊る案が検討されたという。

「皇女の誕生日」を僕が初めて耳にしたのは大学時代、レコードは高価で見知らぬ作品に投資する余力は皆目なく、上野の図書館で近現代音楽を渉猟していた時だ。冒頭部「輪舞」のにぎにぎしさに即座に思い浮かべた音楽はペトルーシュカだった。「皇女」にもパペットが出てくるし、主人公が女にふられて死ぬストーリーもエコーを感じた。「皇女」はヴィーゼンタール姉妹がキャバレーで踊るワルツでなく、既述のように総合芸術展(Kunstschau Wien 1908)という公的な色彩の場で新曲を委嘱して踊るデビュー公演であり、同様のプランをパリでと画策してたディアギレフはここで彼女に目をつけたと思われる。スコアは翌年ウィーンのUniversal Editionから出版されたから、1910年の8月から主にスイスでペトルーシュカを作曲していたストラヴィンスキーがその脈絡で知っていても不思議ではない。思えば彼の3大バレエは「魔王カッチェイの死」、「ペトルーシュカの死」、「選ばれし生贄の乙女の死」と死が連鎖しており、皇女における「こびとの死」にもつながる。

「皇女の誕生日」はロマン主義の上品な残り香のある美しい歌、息つく間もなく七変化する万華鏡の如き和声(拡張された調性)、宝石箱をひっくり返したように七色に光り輝くオーケストレーションを特色とするまぎれもなく最高の資質の作曲家による最上質の音楽である。和声については14才年長のR・シュトラウスとの関係が興味深い。マーラー9番第3楽章に似た部分があり、シベリウス6番そっくりの弦楽合奏部分は心の奥深くまで浸透してくる(両曲とも作曲はあと)。古典音楽+バレエという演目が新作の音楽を求めていく流れは、ロシアバレエ団の演目がチャイコフスキー、R・コルサコフやショパン(レ・シルフィード)などからパリにたむろす若手作曲家の新作に移行していくのと同様で、それがハプスブルグ王朝のウィーンとブルボン王朝のパリでシンクロして起こり、パリではストラヴィンスキー、ラヴェル、ファリャが、そしてウィーンではシュレーカーが掲題作を書いたのである。

「彼は何かに憑りつかれたように市電のなかでも人混みをかきわけながらも創作に没頭し、曲が次々と出来上がるたびに姉妹を訪れては弾いて聴かせ、彼女らが即座にダンスで応答することでインスピレーションをもらい、わずか10日でスコアを仕上げてしまった」。これはエルザ・ヴィーゼンタールの夫君の述懐だが、音楽と舞踊の結婚がうまくいった一例だ。この作品を起点にシュレーカーはオペラで成功をおさめ、ドイツで「リヒャルト・シュトラウスに次ぐオペラ作曲家」という評判を手に入れることになる。「持っていた」彼がナチスにより「退廃音楽」の烙印を押されて存在を抹消されかけたのはユダヤ系だったからである。命は奪われなかったが、芸術家としてはアウシュビッツに送られた。あまりの馬鹿気た理不尽に言葉もない。しかし、王女様の斬首事件と同様、理屈に関わらず残酷なことをやってしまうのが人間という生き物なのだ。幸い彼の音楽は復権しており、価値のわかる聴き手にとって大切な存在になっている。しかし実演においても録音においても価値に見合う取り組みがされているわけではない。それはむしろ聴き手の問題なのだ。

シュレーカーの本領はオペラである。「はるかなる響き」Der ferne Klang)、「烙印を押された人々」Die Gezeichneten)が代表作で書くべきことはたくさんあるが、ご存じない方にとっては親しみやすい「皇女の誕生日」から入るのは大変おすすめだ。モーツァルトの交響曲ほどの長さで充足感を与えてくれる。オスカー・ワイルドのストーリーが示唆する暗さや陰湿さはあまりない。作曲が踊りのイメージとタイアップして進んだことをうかがわせる点で興味深いものの、舞踊音楽としては中途半端な印象だ。場面を追いながら聴くのも一興だが、30才の天才のデビュー作として楽しめばよいと思う。ちなみに、曲想という意味ではないが、僕がこれを聴きたくなるのは、アーロン・コープランドの「アパラチアの春」でもいいかなと思う時だ。

当面のところ最高の演奏はローター・ツァグロセク(Lothar Zagrosek)がライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団を指揮したものだ。あらゆるフレーズや転調に心が寄っていて血が通い、錯綜してきこえる部分が混濁せず細部に至るまでのニュアンスに神経が通っているのがわかる。裏でppで鳴るトランペットの品格高い明滅など、並みの指揮者と格が違う。

アルトゥール・グリューバー指揮ハンブルグ交響楽団のVOX盤は演奏も録音も良い。ドイツのローカルオケのいい味が出ており、葦笛のようなオーボエ・ソロの旨味など聞きもの。曲のエッセンスをつかんだプロフェッショナルな指揮と思う。

このトロント大学交響楽団の演奏を僕はとても楽しみ、3回もくり返し聴かせてもらった。これを演目に選んだ指揮者のロレンツォ・グッケンハイム氏の慧眼と曲への愛情に深く敬意を表し、それに応えて見事な演奏をしているオーケストラに心からブラヴォーを送りたい。収録は2019年11月とコロナ前であるが客席も拍手もまばらで心が痛む。人間の最高の叡智のやりとりが芸術であって、僕は真の芸術は絶対王政のもとで育ったと考えるし、いまなら共産主義の方が育つかもしれないと、けっこう真面目に考えている。本稿の趣旨に反するように聞こえるかもしれないが微妙な論点だ。反していないことをご理解いただければ書いた甲斐があるが、共産主義ではグレーテ・ヴィーゼンタールは出てこないだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

メンデルスゾーン 「歌の翼に」作品34-2

2020 NOV 2 1:01:18 am by 東 賢太郎

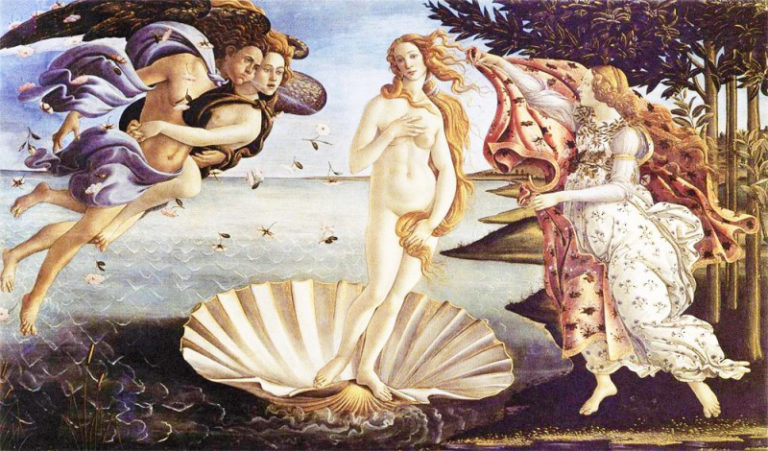

なにかについて言葉にしてみることが批評のはじまりだ。初めてフィレンツェのウフィツィ美術館でサンドロ・ボッティチェッリの “ヴィーナスの誕生” を眼前にしたとき、なにやら言葉を吐いたのだろうか。

いまその記憶にセリフをつけるならば、きっと「!」だったと思う。想像よりずいぶんと大きく感じたこの絵にいまだって言葉はない。それでも15世紀以来数えきれない多くの人がこれの前に立ちすくみ、感きわまってああでもないこうでもないと膨大な量の言葉を吐き、書き連ねてきただろうとは思う。批評とはそのすべてのことであり、その総量が充分に多いことが芸術と呼ばれるもののおおよその定義ではないか。

「美しい」(beautiful、schön、bell、beau、美丽)は人々が批評として発する言葉の内でも、最もポピュラーで原初的なものだ。「美しいに基準はない」、「人の感じ方に絶対はない。”モナ・リザ” だろうがムンクの “叫び” だろうが美しいと思うなら美しいのだ」という新自由主義的精神にあふれる批評に誰も反論する権利はないが、そのことは子供が画いた犬の絵を「かわいい」とほめてあげるのと同次元で「美しい」が使われることを教えるのである。

音楽においても「美しい旋律」という表現は往々にして名曲を十把ひとからげに包み込む2円のコンビニ袋みたいなものとなる。即物的な音の並びである旋律が美しいかどうかは、満月は美しいが月の表面はあばただらけであるように、ひとえに人の心の作用である。そして音は演奏者が発してはじめて心に作用するのだ。子供が発表会でたどたどしく弾けると「おじょうずね」となり、上級になってはじめて「美しい」が出る。同じ楽譜なのにそういう事が起こるなら美しいのは楽譜(旋律)ではなく発した音という事になる。

このことを僕はカーチス音楽院の講義でチェリビダッケに教わった。美しい楽音と美しい旋律はちがう。記譜された音列は美の種ではあるが、正しく演奏されないと発芽しない。種がなければ発芽もない。彼はまず哲学者であり、次に音づくりのマニアックな実務家であり、本質は音と旋律の狭間にスピリチャルなものを感知できる宗教家であり、その立場はニュートンを批判したゲーテの「色彩論」に近い。日本では2番目の側面が多く語られるが、哲学者、宗教家の方が重く、音楽に対峙するその思想、姿勢は実に正鵠を得ていたと感じる。僕自身も無意識にそう感じていたが彼がピアノを弾きながら具体的に示してくれてより強くそう考えるようになった。

僕の中では美しい旋律を書いた横綱は2人しかいない。東がシューベルト、西がメンデルスゾーンだ。美しい旋律を作る才能は有る者にしか無い。JSバッハ、ハイドン、ベートーベン、ブラームスの作曲上の形式論理と主題労作は努力で学習でき継承もされるが、旋律美だけはそのどちらもままならない。馬鹿馬鹿しいほど陳腐な主題をエンジニアのように精巧に加工、展開させ、複雑な対位法やフーガであたかも弁証法の如き展開をする。その効果は美旋律だけでは到達不能な高みに至ったことは百も承知だが、それでも、美旋律が書けないからそっちに走ったという観が去ることはない。

どんなジャンルであろうとおよそ作曲家にとって、人を酔わせる美しい旋律を書くのは願望ではないか。近現代にその試みが放棄されるのは井戸が枯れたから、つまり音列の順列組合せの可能性が枯渇したからでシェーンベルクもヨハン・シュトラウスのワルツが好きだった。旋律というのはつまるところ歌であり、歌曲の王シューベルトは順当な所だが、メンデルスゾーンも歌曲を書かなかった月はないほど歌の人だったことはあまり知られていないように思う。

本稿は僕がいつ耳にしても虜になり、心が根っこから揺さぶられ、何度もくりかえし聴きたくなり、そうするうちにどんなにつらい事も悩みもやんわりと溶解して消えていくというたった3分の美旋律がテーマだ。メンデルスゾーンの「歌の翼に」(Das Flügeln des Gesanges)である。「6つのリート 」作品34の第2曲で、おそらくどなたも音楽の授業でおなじみだろう。

1.おことわり

エリー・アメリンクの美声で気持ちよくなったところで白けることをおことわりしなければならないが、この歌は男性が歌わないといけない。それはハインリヒ・ハイネ(1797 – 1856)による歌詞を見れば一目瞭然である。

歌の翼で

愛しい人よ、私はきみを運ぶ。

ガンジス川の流れのかなたへ

そこは美しいところと私は知っている。

そこに赤い花咲く園があり、

静かな月の光のもとで、

スイレンの花が待つ、

きみを愛する妹として。

スミレは微笑んで、仲良くし、

星を見上げている。

バラはお互いに匂い、

密かに妖精の話をする。

無邪気で利口な小鹿は、

寄ってきて、聞こうとする。

遠いところでは、聞こえている、

聖なる流れの波の音が。

そこに座ろうよ、

しゅろの木の下に。

そして愛と安らぎにひたって、

楽しい夢を見るよ。

(ドイツ語)

Auf Flügeln des Gesanges,

Herzliebchen, trag’ ich dich fort,

Fort nach den Fluren des Ganges,

Dort weiß ich den schönsten Ort.

Dort liegt ein rotblühender Garten

Im stillen Mondenschein;

Die Lotosblumen erwarten

Ihr trautes Schwesterlein.Die Veilchen kichern und kosen,

Und schaun nach den Sternen empor;

Heimlich erzählen die Rosen

Sich duftende Märchen ins Ohr.

Es hüpfen herbei und lauschen

Die frommen, klugen Gazell’n;

Und in der Ferne rauschen

Des heiligen Stromes Well’n.

Dort wollen wir niedersinken

Unter dem Palmenbaum,

Und Liebe und Ruhe trinken,

Und träumen seligen Traum.

これは男がカノジョを桃源郷への逃避行に誘う歌なのだ。この詩を吟味して聴くようになると、主人公が女性では筋違いとなってしまう。

それがどうした。アメリンク、いいじゃないか、かたいこと言うなよ、お前は差別主義者かとおっしゃる方はここで本稿は閉じていただきたい。僕のスタンスは、クラシック音楽はあくまで古典芸能だという事に尽きる。未来のアメリカ合衆国で黒人大統領が魔笛の上演を禁止しても仕方ないし、「いとしのエリー」を八代亜紀が歌ってもいいじゃないかという風に流れない所にポップスとの違いがあって、その頑固さで古典という文化が守られ継承されて行く、そのことが人類の未来にとって非常に重要だと考えていることをおことわりしたい。

2.ハイネの詩の真意

恋人と夢の中で遠くへ飛び、赤い花の咲くガンジスの楽園に遊ぶ。飛行機で自由に世界を飛んでいる我々には何やら楽しげなバカンスにしか聞こえないが、これが書かれたのは馬車の時代だ。ガンジス川などどこにあるか空想すら及ばぬおとぎの国、異郷である。なぜハイネの心はそんな所まで飛んで行ったのだろう?

「歌の翼に」はハイネが1827年に発表した『歌の本』(Buch der Lieder)にある。メンデルスゾーンはその2年後の1829年に英国旅行をしてスコットランド交響曲を着想したが、それには彼のファミリーのプロテスタントへの改宗と自身の内に秘めた信仰との相克が深く関わっている(メンデルスゾーン 交響曲第3番イ短調作品56「スコットランド」)。

それは同じドイツ系ユダヤ人のハイネの問題でもあったのだ。wikipediaのこの記述でわかる。

1825年6月、ユダヤ教からプロテスタントに改宗、ゲッティンゲン近郊ハイリゲンシュタットで洗礼を受け、クリスティアン・ヨハン・ハインリヒ・ハイネとなる。この改宗は家族に伝えないまま行なわれており、両親が改宗を知ったのはずっと後になってのことだった。

ハイネは織物商の父、宮廷付き銀行家一門の母をもつ富裕層の子だ。この点でやはり富裕な銀行家の子であるメンデルスゾーンとまったく同じ境遇だ。そして、少年時代のハイネは「ハリー」というイギリス風の名前やユダヤ人の出自のために周囲のからかいの対象となり、メンデルスゾーン家はファミリーでキリスト教への改宗をしたにもかかわらず謂れなき迫害を受け続けた。つまり、ずばり書けば、二人は差別され、いじめられて育ったのだ。ハイネが夢想し、メンデルスゾーンが音楽で共鳴を宣言したのは、日本語の余計なニュアンスが混在する愚をあえて犯すが「いじめられる現実からの逃避」だったと僕は考えている。

ハイネが法学士として卒業したゲッティンゲン大学は第2次世界大戦で英独がケンブリッジとゲッティンゲンをお互いに爆撃しない紳士協定を結んでいたドイツの名門だ。そんなトップクラスのインテリの称号を得ても、彼はユダヤ教からプロテスタントへ改宗という人生を変える決断をした。しかも親には内緒で。この事実を知っても、平和ボケで宗教オンチの我々日本人にはまだぴんと来ない。僕もドイツに住んで初めてこの問題の根深さを知ったが、こういう温床がハイネの時代に厳然と存在したから百年後にナチス党が出現してしまったことをお伝えすれば賢明な皆様にはおわかりいただけるだろう。

すなわち、「歌の翼で」は恋する青年の精神の逃避行なのだ。ハイネは桃源郷に飛んでいこうよと想像の歌で恋人を誘うが歌は書かなかった。それを音楽で実現したのが12歳年下のメンデルスゾーンだった。二人の心は信仰との相克という深みで共振していたが、恋人に行動を促すいかにも楽しげな “「行こう」(第1節)、「座ろう」(第5節)” にはさまる “楽園の情景描写(第2~4節)” は言葉としてはちっとも悲しげでない。ところがメンデルスゾーンはその描写部分に “そうなった境遇の悲しさ” を切々と吐露して見せるのだ。だから第1,3,5節が長調、第2,4節が短調になる。この曲が胸をしめつける悲しさを秘めているのは短調の部分だというのはほとんどの方が共感されようが、そこの歌詞とのギャップは少々奇異ではないだろうか。

3.身分が低かった音楽家

同志なのになぜだろう?ハイネの悲しみは徹頭徹尾、隠喩的である。それを明示しない詩という形式で表現する。大哲学者ヘーゲルの教えまで受けた当代最高峰のインテリの節度かもしれないし、そうした密やかな表現の方が世間に浸透して結局は強く訴求すると考えたかもしれない。しかし、ギャップを顧みず短調部分をあえて挿入したメンデルスゾーンはそう考えず、むしろ音楽という情感にダイレクトにアプローチできるメディアでそれを大衆にもわかる形で主張しようとしたということだ。二人の間には法学士と音楽家の身分の違いがあった。シューマン、チャイコフスキー 、ストラヴィンスキーの親が息子を音楽家でなく法学士にしたがったことでもそれは伺える。モーツァルトは料理人と同じテーブルで食事させられたと父に憤慨したが、百年たっても社会通念として音楽家の地位は一貫して低かったのだからメンデルスゾーンの時代は推して知るべしだ。ユダヤ問題とはまた別個の話である。

ゲーテの親もそのくちで息子をライプツィヒ大学の法学部に入れ、息子は弁護士になった。しかし大成したのは文学の道であり、出世作の「若きウェルテルの悩み」でヨーロッパ中に名が轟き、愛読者だったナポレオン1世に謁見して感動させている。エロイカの表紙を破ったベートーベンと何たる差であろう。それどころか君主カール・アウグスト公に気に入られヴァイマル公国の宰相にまでなってしまうゲーテの出世ぶりを見るにつけ、才能で劣ることはなかったウォルフガング・アマデウス・モーツァルトの扱われ方は何だったのかと思うのだ。しかしそれが音楽家だった。現代までその痕跡は残り、英米系のケンブリッジ、ハーバードで音楽専攻はできるが、ドイツの影響下で明治政府が作った東京大学は文学部は作ったが音楽教育は専門大学に委ねた。

メンデルスゾーンがハイネの隠喩に飽き足らず短調楽節を挿入したのはユダヤ問題に加えて音楽家の社会的地位でも底辺にあることへの不満があったと見ていいのではないか。最終的に彼はライプツィヒ音楽院を創設したが、その才能の大きさに比して微々たる名誉だったと思わざるを得ない。「歌の翼に」はハイネの隠喩的アプローチに、まさに音楽という翼をつけた楽曲だ。しかしメンデルスゾーンの思いは強かったが、彼自身もあざとく尖った表現や先進的な技法を弄する趣味の人ではなく、中庸を保ったバランスを崩さない保守的な部類に属する作曲家だった。シューベルトが歌曲を芸術の域に高めた(前述の”批評の総量”において)のに対し、彼が音楽史の進展にこの分野で加えたものは多くないといってもアンフェアではないと思われる。しかし、そうであっても、彼は美しい旋律を書いたのだ。それ以上に何が必要だろう?

4.だから重要な短調部分の解釈

「歌の翼に」は旋律があまりに美しいために女声や種々の楽器でも奏されることになった。良い演奏なら何の問題もないが、そうでもないのが99%だ。そうやって人工甘味料だけのスイーツというかトロフィーワイフ的な女性(昔は**美人といった)というか、そういうものが人気を博する軽薄な時代がやってくるのはいささかも歓迎しない。わかりやすい編曲でクラシックが好きになってくれればというが、わかりやすいクラシックで入門した人が気に入ったのは曲ではなくわかりやすかったことである。わかりやすさを目的として作曲された曲がクラシックと呼ばれることは永遠にない。

「歌の翼に」はオーソドックスに演奏してもわかりやすさは損なわない天下の名曲だ。ト長調の明るい曲想が第2楽節(そこに赤い花咲く園があり・・)で不意に短調になるところの気分の翳りは一度聴いたら忘れない。旅行に行くよとついさっきまで浮き浮き喜んでいた人が急にわけもなく落ち込んでしまったような感じで、ここの不思議感、予想もしなかった哀愁こそが魅力の源泉だ。この感情の段差は偶然ではない、メンデルスゾーンは意図的にそうしている。なぜなら、短調になる第2楽節は平行調の(ある意味、当たり前の)ホ短調ではなく、ト長調がニ長調に落ち着いたところでいきなり同名短調(ニ短調)に飛ぶからである。この転調は印象的というか、オレンジ色の景色がグレーに変わるほど僕にはショッキングだ。まるで黄泉の国でもあるかのような未知のガンジスへ二人は逃げる。なぜ?悲しく苦しい現実をメルヘンに投影した瞬間だ。

4.ほとんどの演奏の欠陥

楽譜を見ると、第2、4楽節冒頭に p と書いてあり(①)、伴奏のバスのレがオクターブ低くなっている。自筆譜ではないので後世の補筆かもしれないことは鑑みるとしても、少なくともメンデルスゾーンが意図した音色のイメージが浮かんでこないだろうか?さらに音楽はg-f#-e-d#-f#-e-d-cのバスラインに乗ってさらに憂愁を深めたホ短調へと旅をし、ここをクレッシェンドしろ(②)と指示している。強調して聞き手の印象に刻むべき部分なのだ。ここに情感をこめられると恋人は不安になって一緒に行ってくれないだろう。そこで何事もなかったかのように自然にト長調に戻すと、すぐに「第2節の歌詞の後半」をそのままくり返して、「でも ”そこ” はいい所なんだよ」と明るい印象を重ねて見せる。このわずか数十秒の展開に「劇」がこめられていながら、天衣無縫で何らの作為も感知できない天才的な部分なのだ。

ところが、みなさんyoutubeで聞いてみていただきたいが、ほとんどの演奏は①、②を無視している。リストのピアノ編曲も落としている。そうなれば全曲がのっぺりと平板になり、逃避行の悲しみは雲散霧消してしまう。それでも旋律美だけで聞けてしまうから横行したのだろう。その短調部分こそがこの曲の白眉であり、核心であり、メンデルスゾーンの訴求したいメッセージがこめられているのであり、同時に、音楽的にも驚くべき場面転換が何らの不自然さも聞き手に感知させぬまま白昼堂々と行われてしまうという、音楽にセンシティブな者には黙って聞き過ごすことなどあり得ない箇所なのだ。僕にとってボッティチェッリの “ヴィーナスの誕生” を見たに等しいその瞬間を、すいすいと何も考えずにやりすごしてしまう演奏家の不感症ぶりは信じ難い。美しいはおろか「おじょうずね」の域である。

5.いくつかの演奏について

要するに、この曲はポップス化してお口当たりだけいいように甘味料を施して、あるいは歌手の音域や声質や肺活量の都合で歌いやすいように加工されているのだ。アメリンクの歌をご紹介したのは、彼女のきれいな声のためではなく、楽譜の指示を守ったとまではいえないがささやかながら意識はしてくれているからである。テンポとイントネーションも含め、女声版として選ぶなら僕はこれがベストである。

指示をほぼ完璧に遵守し、詩の意味まで明確なドイツ語のディクションで伝えてくるのがフィッシャー・ディースカウ盤である。短調部分が何たるかを理解していると確信できる唯一の演奏だ。伴奏ピアノは大指揮者ウォルフガング・サヴァリッシュで、短調部分の色調をほのかに変えてバスラインはクリアに出しているのはさすがだ。

という事でこれをお薦めしたいのだが、まったく個人的な趣味で申し訳ないがどうも僕はフィッシャー・ディースカウが苦手だ。細部に至るまで楽譜の読みが深く文句のつけようもない立派な歌であるが、そこまで説明してもらわなくてもいいよというくどさを感じてしまう。それを演じるにはこの遅いテンポが選択されのだろうし、詩をロマンティックに解釈すればそうなろうが、僕は時代として古典派に接近したテンポ感が欲しい。ピアノフォルテでこれだと遅すぎるように思うという理由もある。サヴァリッシュがどう思ったかは関心があるが、あくまで主役に合わせたということかもしれない。

昭和の日本でドイツリートに評価の高かったエリザベート・シュヴァルツコップ。この人も理解しようと頑張ったが、同じく趣味の問題でだめだった。楽譜の指示は無視で全体に平板になってしまう。その分、全曲にわたる細かな表情やレガートで聴かせるが僕の感覚では振付が過ぎてオペラアリアに聞こえる。短調部分、フィッシャー・ディースカウはブレス2回で歌っている。4回なのは女性だと仕方ないのかもしれないが、2回が正しいと考える(ちなみにアメリンクは2回、正確には2度目後半は息がもたず3回)。流れるように一筆書きで歌わせたいから作曲家はあえて強弱の方に細心の指示をつけていると解釈するからだ。短調部分挿入による気分の暗転はメンデルスゾーンの詩の流れへの加工だが、それは転調と強弱で充分に伝わる自負があり、詩の一言一句を明示的に叙述して欲しくなかったのではと思う。

昨年亡くなったペーター・シュライヤーは好きなテナーだがこの歌は短調部分に何も特別には感じておらず(指示も無視)、遅めのテンポで「楽曲全体としてトラウム(夢)」というまとめ方だ。既述のようにそうではない(ハイネとメンデルスゾーンの共作ではない)のであって大家の解釈として残念である。曲頭にはAndante tranquillo.と標示され夢見るように pp で閉じてゆくが、短調部分の音楽上のドラマはメンデルスゾーンのアイデアであって、そうであるがゆえに、ドラマを無用に騒がしくせず p でひっそりと始め、それでも主張は伝えるためクレッシェンドし、楽曲の最後のTraumにミの音をあてて完全な終止感は浮揚させたまま鎮静する(tranquillo)ように消えている。

解釈という概念のないポップス系はみんな全曲ひとまとめの「美しい夢でした」「気持ちよかったでしょ?」だし僕にとってはどうでもいいが、耳にこびりついたこの人の美声だとタミーノがパミーナの絵姿に恋い焦がれて歌うあの歌に聞こえてしまうこともあり、リートは難しいとため息をつくしかない。ただ美しければいいという方には好かれるだろう。

マックス・リヒテック(1910-92)はスイスのテナー。指示は①は無視でブレスの切り方も変則であり、僕の批評精神と矛盾するばかりだがこれを挙げたのはまず何よりテンポがいいからだ。この曲がロマン派風にこねくり回されポップスに転化する予感すらない時代の歌い方を髣髴させ、声質が明るく軽いのも好みだ。着流しのいなせな若衆という風情で、これでこそ短調の意味がくっきりと浮かび出る。これを書いたメンデルスゾーンは25才だったのだ。彼のピアノで演奏されたのはこんな感じだったかと想像してしまう。小林秀雄が「走る悲しみ」と評したのがモーツァルトなら僕は賛同しないが、この曲なら合点である。

チェロ版。この演奏が指示(①,②)を理想的に聞かせてくれる。あくまで器楽としての感興しかないが、そうであるがゆえかこうあらねばならないという解釈に至っている。しかし歌手でこう歌っている人はいない。謎だ。

できればテナーかバスの方と僕のピアノ伴奏でやってみたい。それほど好きな曲だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 K.449

2019 JUL 2 23:23:00 pm by 東 賢太郎

フェルディナント・リース( Ferdinand Ries、1784-1838)はベートーべンのピアノの弟子であり、晩年に師の回想録「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーべンに関する覚書」を執筆した。彼はこう書いている。

“Of all composers, Beethoven valued Mozart and Handel most highly, then [J.] S. Bach. … Whenever I found him with music in his hands, or saw some lying on his desk, it was certain to be a composition by one of these idols.”(すべての作曲家のうちで、ベートーベンが最も高く評価していたのはモーツァルトとヘンデルであり、次いでB.S.バッハであった。彼が手に携えていたり机に置いていた楽譜はというと、いつもそのアイドル誰かのものであった)

ベートーベンがヘンデル、J.S.バッハに親しんで崇拝するほど傾注したのはハプスブルグに仕えるウィーンの官僚だったゴットフリート・ファン・スヴィーテン(Gottfried van Swieten, 1733 – 1803)がパトロンだったおかげである。彼は国立図書館(右がそのプルンク・ザール)の館長でもあった。僕は2005年の暮れにここでモーツァルトのレクイエムの自筆スコアの展示を観たが、広大な空間に拡散する自分の靴音の響きにさえ圧倒される、まさしく壮麗な智の殿堂であった。モーツァルト、ベートーベンがここでヘンデル、J.S.バッハを学び自身の創造に関わるほどの啓発を受けたというのが単なる天才たちのお飾りのストーリーでないのは、足を踏み入れた瞬間にどなたも体感されることだろう。

スヴィーテンは神聖ローマ帝国のローマ皇帝でありオーストリア大公であったヨーゼフ2世(1741-90)の寵臣である。オランダ人物理学者・医師の息子に生まれ、幼少から語学の才を発揮して外交官として認められ、ベルリンではJ.S.バッハの弟子だったヨハン・フィリップ・キルンベルガー(1721-83)に作曲の師事もした。平均律の調律法で著名なキルンベルガーはバッハの手稿譜を所有しており、後にヨーゼフ2世の目に留まって国立図書館長に収まったスヴィーテンはその点においては師を継いだわけだが、多才な彼の能力は音楽にもまして政治にあったと書くべきだろう。

ヨーゼフ2世は興味深い人物である。フランス革命以前に彼ほど旧体制を壊して啓蒙主義的、急進的な改革を行おうとした王様はいない。その改革の多くが抵抗勢力に阻まれ志半ばで亡くなるが、彼とスヴィーテンなくしてウィーンのフリーメーソン興隆はなかったろうし、モーツァルトはウィーンでフリーランサーになり得なかったろうし、旧体制に危険な「フィガロの結婚」は生まれようがなかっただろう。しかし彼がのめりこみすぎたトルコ戦争で貴族は出征して音楽どころでなくなり、ヨーゼフ自身も戦地で病をえてしまう。オペラの発注は途絶え、予約演奏会の常連客も失ったモーツァルトはウィーンを見切って他都市での就職に光明を見出そうと1788年に「三大交響曲」を書くのである(私見)。それがどこか?オペラの国イタリアに交響曲を持っていく必然性はない。革命前年のパリは除外できるだろう。ドイツ語圏の諸都市は彼に冷淡だった。彼を敬愛したプラハは可能だが失礼ながら都落ちと思ったろう。つまり消去法でロンドンということになるのである。

1790年にヨーゼフ2世が逝去すると弟のレオポルト2世が後を襲うが、僕の視点からは普通の国王だった。しかも彼はトスカーナ大公時代にモーツァルト嫌いの母マリア・テレジアから「雇うのはやめなさい」と命じられていたことが手紙で知られている。この時点でモーツァルトがウィーンで快適に生きる術はなくなったと言ってよいように思う。ヨーゼフ以上に宗教勢力の去勢に熱心だったスヴィーテンも地位を追われ、1791年12月5日に公職を解かれる。奇しくもそれはモーツァルトが息を引き取った日であり、葬式を取り仕切ったのは彼であった。

スヴィーテンはフェルメールの絵(『絵画芸術』)を所有していたことでも知られる芸術愛好家でハイドンのパトロンでもあったからドイツ古典派音楽の三大巨匠の庇護者として歴史に名を留める。フィガロまで一気に昇りつめるモーツァルトを背後で鼓舞し、彼亡き後ハイドンの2度目の訪英にドーバーを渡る船を用意したのは彼だ。「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」のオラトリオ版、天地創造、四季の創作への深い関わり方を見ると、ビートルズにおけるジョージ・マーティンのような存在であったと言えるかもしれない。

しかし、フランス革命で天地がひっくり返る政治の視点から見るならそれは「下々の話」なのだ。『絵画芸術』は後にヒトラーが所有したことでも知られるが政治権力と芸術との関りは忌まわしくも深い。僕自身芸術を愛する者だが、権力、金、欲望とそれが無縁だという見方では芸術はかえって遠ざかる(ショスタコーヴィチが好例)。聖も俗も気品も卑俗も包含した形而上的存在こそがアートなのだと思う。

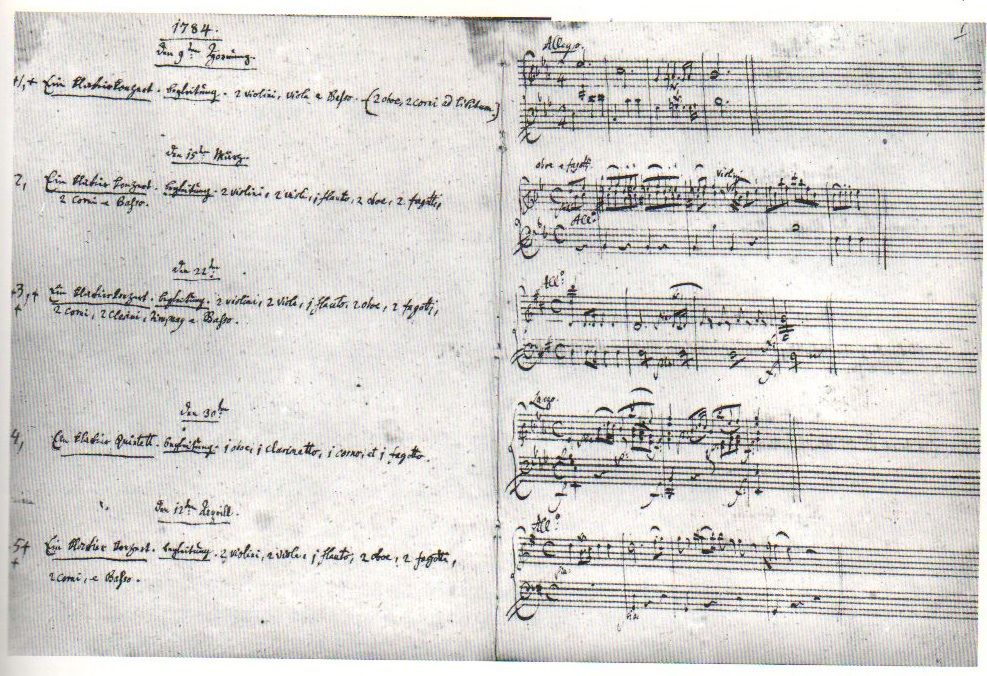

モーツァルトが自作の作品目録を書き始めたのは1784年である。同年にオーストリアの著作権法の制定にスヴィーテンが政治的に動いたことと無縁であると考えるのは困難だろう。

《ご参照》In 1784, van Swieten proposed that the Austrian Empire should have a copyright law; such a law had already been in effect in England since 1709.(Wikipedia)

彼はザルツブルグの父に新作のピアノ協奏曲の楽譜を送っているが、再三「写譜屋に見せないで」と警告している。フリーランサーとして生計を立てるに死活問題であったが彼に自衛策はない。法律を作るから裁判になった際の証拠として目録を作っておけとスヴィーテンがアドバイスしたのではないだろうか。

栄えある目録の第1曲目はピアノ協奏曲第14番変ホ長調である。なぜこの曲だったのか?その解答はモーツァルト自身が楽譜に書いている。第3楽章の冒頭の第1ヴァイオリンだ。

音でお聴きいただきたい。

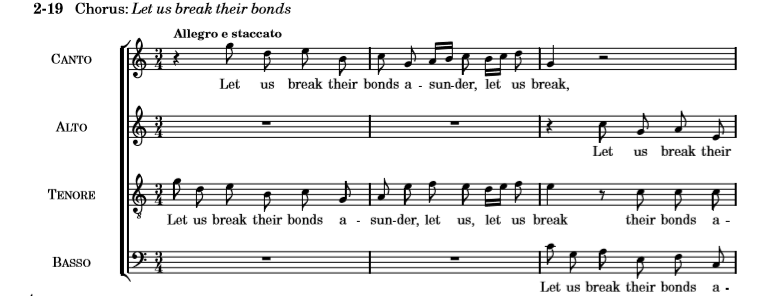

これはヘンデル「メサイア」の「我らは枷(かせ)をはずし・・」(詩篇02)冒頭の引用(オマージュ)ではないだろうか。

こちらも音で。

これを指摘した例は知らないので、東賢太郎の私見とする。14番の初演は3月17日にトラットナー邸で行われ好評であり、スヴィーテンは瞬時に引用を解したと思う。82年から彼のもとで学ばせてもらったヘンデルの引用による返礼かもしれないが、さらに興味深いのはこの部分の歌詞だ。「足枷をはずし、縄を切って投げ捨てましょう」である。誰の足枷か?縄か?誰がそれで絞めつけているのか?ウィーンを仕切る守旧派貴族ではないか。とすれば貴族に足蹴にされてザルツブルグを追い出されたモーツァルトからの熱いメッセージでもあり、それそのままがスヴィーテンが同胞であるフリーメーソンの教義にもなる。

「1784年2月9日」の日付がある14番はアラン・タイソンのX線調査によると1782年に11~13番と同時期に書き始められ、第1楽章170小節で中断していたものに書き足して完成したと思われる。つまり、そこでメッセージである第3楽章を書き加え、リストのトップに持ってきたのである。当時のウィーン貴族でダブリンで初演されたメサイアを知っている者は少数だったろう。スヴィーテン・ファミリーにしか解せないもので、平安貴族の読む和歌で枕詞、掛詞が符牒のような役割を果たしたのと似ると思う。

より実務的な眼で見てみよう。スヴィーテンは今流ならリベラルの泰斗であり、国家権力から自立して才能で食いたいモーツァルトを庇護した人だ。彼を守ることが直接の契機かは不明だが著作権法の制定は有力な基盤を成す。それがなかった背景には、他人の作品を演奏する需要や文化が未成熟で作曲家は自作を演奏する慣行だったことがある。しかもそれは興行ではない。モーツァルトが聴衆に課金したことはビジネスの創想、ストラクチャリングとしてウィーンでは革命的であり、「予約演奏会」という凡庸な言葉で理解されるのは適切でなく(演奏会を予約するのは当たり前だ)、興行としての演奏会の創業者だったわけだ。

その興業が拡大したのは英国だ。自作自演するにも作曲家がいない。だからハイドンを連れてきたわけだが、富を持ちだした市民階級の旺盛な需要を満たすには足りない。だからやむなく他人の曲を演奏する。時がたつ。他人は故人となり巨匠と呼ばれ、作品は古典と呼ばれるようになるわけだ。英国でその概念が定着したのは1870年ごろといわれる。古典=クラシックの誕生だ。当然、他人は著作権料を要求する。だからそれを担保する法律が必要であり、スヴィーテンはそれをオーストリアに輸入しようとしたのである。

スヴィーテンがモーツァルト、ベートーベンに「顧問」したのはヘンデル、バッハの音楽だけではない。フリーメーソンの底流にもある啓蒙思想の実践として貴族の奴隷でない個人、その経済的自立だ。故人のヘンデルは自演はできないが作品には古典として経済的価値があり、存命中からそれはあったのだ。だから著作権料は徴収され、作曲家は他人に演奏させても生計は立てられるのである。82年に独立し不安いっぱいだったモーツァルトがどれだけ心強かったことか。その感謝が晴れ晴れしいメサイアの引用となり、ロンドとして彼のもっとも上機嫌の顔が見える音楽に結実した。これが僕の仮説だ。

いっぽう、もう一人の受益者であったベートーベンは交響曲第1番をスヴィーテンに献呈している。交響曲!1番!これがどんなに大変なことか愛好家の皆さんはご理解されるだろう。面白いことがある。K.449の第1楽章はこう始まっている。

和声はE♭→Cm→F→B♭となるが、ラにいきなり♮がついていてトリルで強調され、当時の人はびっくりしたろう。一方で、ベートーベンは交響曲第1番の冒頭の和声をこうしている。

C7→F→G7→Am→D7→G

いきなりセブンスで入るのも意匠だが、モーツァルトのFとベートーベンのD7は主調のドッペルドミナントであって、今の耳にも十分に新鮮だが当時の耳にとってそれを曲のアタマでぶつけられるのは “前衛的” であった。スヴィーテンなら「プレゼントぞろえ」でK.449にならった枕詞であることは分かったと僕は確信する。贈り物に先人と同じリボンをつけておく、イメージよりずっとおしゃれな青年ベートーベンを思ってしまう。

ベートーベンはさらにK.449から注目すべき引用を行っている。第2楽章のコード進行をそのまま自身の第5ピアノ協奏曲「皇帝」の第2楽章に使っており、第3楽章のあるパッセージは自身のピアノ協奏曲第1番の第3楽章に使った。彼は目録第1曲のK.449をおそらく強く意識したし、愛奏もしたのではと想像させる。ハイドン、モーツァルト、ベートーベン。悠久の滔々たる大河の流れであり、実に深い。本稿はそれを慧眼でリアルタイムで見抜き、私財を投じて援助した国家公務員ゴットフリート・ファン・スヴィーテンへの心からの敬意を表するためのものである。

マレイ・ペライア(pf, cond.) / イギリス室内管弦楽団

最初に曲を知ったのが1975-84年に全集録音されたこれ。ペライア渾身のもぎたてのレモンのような美音で弾かれたモーツァルトは抗い難い愉悦だった。20番以降になるともう少し翳りが欲しくもなるが14番においてそれは無用の心配で即とりこになった。粒のそろった真珠のような光彩のタッチとつややかな弦はLPがCDよりさらに魅力があり、これを聴きたいときはまず食指が動く。

最初に曲を知ったのが1975-84年に全集録音されたこれ。ペライア渾身のもぎたてのレモンのような美音で弾かれたモーツァルトは抗い難い愉悦だった。20番以降になるともう少し翳りが欲しくもなるが14番においてそれは無用の心配で即とりこになった。粒のそろった真珠のような光彩のタッチとつややかな弦はLPがCDよりさらに魅力があり、これを聴きたいときはまず食指が動く。

ヴェロニカ・ヨッフム / オイゲン・ヨッフム / バンベルグ交響楽団

ヴェロニカは大指揮者オイゲン・ヨッフムの娘さんで、このコンビを僕はフィラデルフィアで聴いた(ベートーベン第4協奏曲)。ペライアの完璧性ではなく人肌のぬくもりのあるモーツァルトだが、そのアプローチでこそにじみ出る含蓄が味わい深い。この純米大吟醸の味を覚えると巷にあふれる単なる美音、爽やか系の14番はもの足りなくなるだろう。あらゆるフレージング、テンポにドイツの伝統に根差したモーツァルトを感じ取ることができる。

ヴェロニカは大指揮者オイゲン・ヨッフムの娘さんで、このコンビを僕はフィラデルフィアで聴いた(ベートーベン第4協奏曲)。ペライアの完璧性ではなく人肌のぬくもりのあるモーツァルトだが、そのアプローチでこそにじみ出る含蓄が味わい深い。この純米大吟醸の味を覚えると巷にあふれる単なる美音、爽やか系の14番はもの足りなくなるだろう。あらゆるフレージング、テンポにドイツの伝統に根差したモーツァルトを感じ取ることができる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ベラスケス『鏡のヴィーナス』

2017 OCT 1 18:18:22 pm by 東 賢太郎

交響曲に共作はないと書いたが、小説ならエラリー・クイーンがそうだし、アニメの藤子不二雄だってそうだ。クイーンの国名物もドラえもんも名作だしそれが一概にいけないというわけでもなさそうだ。

作曲以外のジャンルで気になるのは絵画である。ではどうかというと、工房で制作したルーベンス(1577-1640)が近いだろう。彼は弟子に下絵描きや仕上げ作業をさせる垂直分業だけでなく対等の立場での水平分業と思われる作品だってあるからだ。ヤン・ブリューゲル (父)との『アケロオスの祝宴』(1615年頃)がそうだ。

ニューヨークのメトロポリタン美術館は3~4回は行ったと思うがこの絵に惹きつけられたのは大学4年のときだったろうか。当時詳しいことは何も知らなかったがこの構図と色が気に入ってしまい、中央奥の年配の男が何やら力説しているが聞いていない者もいてがやがやしている、そのざわめきが響いてくるようになってしまった。ちょうど徳川家康が死んだころに描かれたバロック絵画だが、この饒舌は音楽に通じる。コンチェルト・グロッソそのものだ。僕にはブランデンブルグ協奏曲の第3番が聞こえる。

ルーベンスは1628年から1629年にかけてマドリッドに滞在し、ディエゴ・ベラスケス(1599-1660)と親交を結んだ。多作のルーベンスに対し、ベラスケスは寡作だが震撼するような知性と技法ですごい絵を描いた。彼は光と陰をフランドルから学んだかもしれないが、それはしかし彼の技法の一部になっただけだ。代表作『鏡のヴィーナス』をロンドンのナショナル・ギャラリーで観た時の衝撃は忘れられない。

この絵は1650年前後、イタリア滞在中に描かれたといわるベラスケスの現存する唯一の裸婦像で、スペインのカソリックで禁じられた題材、鏡のモチーフ、背後からのポーズ等々の議論、話題に事欠かない。フェリペ4世の宮廷画家であり国王が裸婦画を好んだからできたことで、鏡、背中のポーズ、ベッドのシーツ等は各々前例がある。そういうことは僕にとってどうということでもない。

衝撃だったのは、鏡の顔が別人だと直感したことだ。

まず大きい。遠くにある顔の方が大きいということは物理的にあり得ない。頭の角度も明らかに違う(女の方が垂直に近い)。頬からあごにかけての輪郭が違う。女は華奢で小顔であり、鏡の方はふっくらと豊満な体型を思わせるのであって、僕には同一人物とは思われないがいかがだろうか。

そもそもこの絵には科学の実験のような怜悧な空気が満ちている。全裸の女とは甚だ不調和な雰囲気だ。女は鏡を見て髪をとかすわけでも化粧するわけでもない。いったい何をしているんだろう?彼女の背中や臀部や足の息をのむほどリアリスティックな起伏。これは現実なのだ。では羽の生えた子供(キューピッド)がなぜ居るんだろう?我々の理性はそれを非現実ととらえる。では女の肢体のなまめかしい現実はいったい何なんだろう?この場に居合わせてしまった我々鑑賞者の居場所はどこにあるんだろう?

こんなパラドックスに満ちた世界観がバロック期にあったとは驚異だ。ベラスケスの脳の中だけにしてもだ。鏡の女はこっちを見ていない、現実と非現実が見合って対峙している図であって、これにロンドンで初めて遭遇したときの僕の第一印象はというと、あたかも一級品のミステリーが導入部の不可解な謎をぶつけて挑みかかってきたかのようだった。

顔を描いて人物の性格から声、行状、品性まで抉(えぐ)り出せるベラスケスの筆力はこのレベルだ(『教皇インノケンティウス10世』、同時期にローマで描いた作品)。

この画家が力を傾けたのは、思うに「女と鏡の顔は別人だ」と意図的に示すということではないか。キューピッドがともに描かれていることによって、初めてこの作品の女性がヴィーナスであると理解できるようになっているが、キューピッドを描く画法はヴェネツィア派などイタリア宗教画由来のままで、鏡の顔もその路線にある。ラファエロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ティツィアーノの世界の女性だ。ところが横たわっている女性はどうだ。これはドガやルノワールを連想させる印象派の世界の女性なのだ。

鏡のモチーフがこの絵から来ていることは容易に想像されよう。ルーベンスの『鏡のヴィーナス』(1612-15)である。

しかしこれはモデルも鏡の中も同じ女でありリアルタイムの光と陰の芸術である。髪をとかす女は鏡に写る鑑賞者を見ており、この場に居合わせてしまった我々の居場所がちゃんとある。体躯は宗教画の聖母を描く伝統から逸脱のない豊満さであり、この女がヴィーナスではあっても現実の生身の女性である必然性はあまり感じない。神話世界の『アケロオスの祝宴』で花を持ってくる女の一人であってもいいほど浮世離れした存在だろう。良い絵だが衝撃をくらわすインパクトは感じない。

一方、ベラスケスのモデルはというと、彼女が着衣だろうが裸体だろうが当時まで主題として描かれることのなかった宗教画にあるまじき華奢な体躯だ。そう推察されてきたように彼のローマでの娼婦か愛人だろうか、素性はともかくも、『ラス・メニーナス』(女官たち)に描いた侍女の倭人に注がれたと同等の隠すことのない現実主義的な冷めた目線で肢体のほうを描写しながら、顔はというと聖母像の系譜にぼかしこんだ。生身の女だから、ヴィーナスに模す必要があったのだと思う。

女と鏡の間には200年余の時空が横たわっている。四次元の見えない断層が在るのである。僕に衝撃を与えたのはそれを構想したベラスケスという男の刃物のような知性だ。ルーベンスの知性が伝統に依拠したものなら、ベラスケスのそれは伝統を破壊、超越したものである。伝統は誰しもが学び取り、共有され得るもので、工房の弟子たちともヤン・ブリューゲル (父)とも共作は可能だったろう。しかしその破壊、超越はひとりの天才によらねばならないのは音楽史でも同じことだった。

吉田さんがブログ『草炎』に書かれている「画家にとって絵というものはいつが完成なんだろう?」という意味深い疑問に立てば、ベラスケスは女とキューピッドの足先を完成していないようにも見える。しかしローマ教皇の微細を極めた描写の完成度を見るに、それはあえてそう描いたと思うしかない。彼は鑑賞者の目線がどこに行くかまで見通しており、視野外になる部分は意図的にぼかすことでリアリズムをさらに先鋭にしたと思う(人間の眼の構造に従ったということだ)。

画家にとって、画題、着想、構想、なにを描きたいと思ったかがすべてと思う。それをキャンバス上のヴィジョンに落とし込む技法の巧拙はすぐわかるが、見事な絵画というものがどういうわけで衝撃をもたらすのか、それはしばし熟考しなければ理解できない。そしていつも至る結論は、その根源は技術ではなく、着想、構想に尽きるというものだ。陳腐なものからは高級な陳腐しか生まれない。稀有な着想は他人とシェアできない、アンサンブルやコンチェルト・グロッソにはなり得ないものであって、一人の人間に神様が降らせてくれたものでしかない。お独り様稼業の作曲家と似たもの同士に思うし、男性専業というのが社会的要因によるのか人体の構造上の性差によるのか、とても興味深い。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「知られざるロシア・アバンギャルドの遺産」100年前を振り返る

2015 JAN 31 2:02:02 am by 東 賢太郎

「スターリン弾圧を生き延びた名画」という副題の番組。革命後のロシアで行われた暴挙は人間の残虐さと無知蒙昧をさらけだしたが、テロリズムのニュースのさなか、100年たった今も人は変わっていないことに暗澹たる思いがある。

イオセブ・ジュガシヴィリ(通称ヨシフ・スターリン)の所業は今のロシア人はどう評価しているのか。ウラジーミル・ウリヤノフ(通称ウラジーミル・レーニン)なる物理学者の子がひいたレールの上をグルジアの靴職人の子スターリンが爆走した。シベリアに抑留され銀行強盗と殺戮を重ね、ロシア革命という天下取りのプロセスはどこか三国志の曹操を思わせる。

しかし100年前はまがりなりにも政権の正統性に神でも民衆でもなくイデオロギーが関与する余地があったことは注目に値する。神と暴力とメディアによる大衆扇動よりはずっと知性の裏付けがある。しかし知性も殺戮の道具になれば同じことだ。チャーチルは「ロシア人にとって最大の不幸はレーニンが生まれたことだった。そして二番目の不幸は彼が死んだことだった」といった。

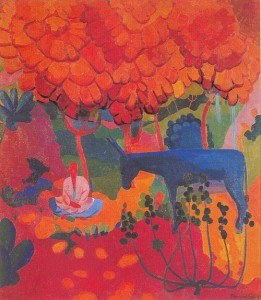

面白かった。中央アジア・ウズベキスタンのオアシスの町ヌクスの美術館にあるイーゴリー・サヴィツキー(1915~1984)が集めた数千点のロシア・アバンギャルドの絵画の話である。スターリンによる芸術へのテロリズム。僕は音楽の側面しか見ておらず絵は無知だが、暴挙で消されかけサヴィツキーの情熱によってヌクスで命脈を保った1910-30年頃の絵のパワーは素人目にも圧倒的だ。

このクルジンの「資本家」のインパクトは今も強烈だ。資本主義に生きる自分を描かれたような気がする。クルジンはクレムリンを爆破しろと酔って叫んだかどで逮捕され、シベリアの強制収容所送りとなった。

ルイセンコの「雄牛」。凄い絵だ。痛烈な体制批判のメタファーと考えられている。一目見たら一生忘れない、ムンクの「叫び」(1893年)のパンチ力である。この画家の生涯についてはつまびらかになっていないというのが時代の暴虐だ。

ストラヴィンスキー、シャガール、カンディンスキーら革命でロシアを出た人たちの芸術を僕らはよく知っているが、彼らの革新性にはこうした「巣」があったことは知られていない。ストラヴィンスキーの何にも拘束されず何にも似ていない三大バレエは、このアヴァンギャルド精神とパリのベルエポックが交わった子供だったのではないか。プロコフィエフの乾いたモダニズムは「西側の資本主義支配層の堕落した前衛主義」に聞こえないぎりぎりの選択だったのではないか。

この「巣」を総じて「ロシア・アバンギャルド」と呼ぶ。アバンギャルドはフランス軍の前衛部隊のこと(英語だとヴァンガード)だが、転じて先進的な芸術運動をさすようになった言葉だ。「何物にも屈せず、何物も模倣せず」をテーゼとする。これらの画家たちはカンバスの表の面に体制を欺く当たり障りない風景画や労働讃美の絵などを描き、裏面に自分のステートメントを吐露した真実の絵を描いて「何物にも屈せず」の精神を守っ たそうで、それを「二枚舌」と呼んでいる。これはショスタコーヴィチを思い出して面白い。「ヴォルコフの証言」なる真偽不詳の本が出版され第5交響曲の終楽章コーダをどう演奏するかの論争があった。ハイティンクやロストロポーヴィチがその意を汲んだテンポでやったが、あれは偽書だからムラヴィンスキーのテンポが正しいのだという風な議論だったように記憶する。僕の立場は違う。「証言」が偽書であろうとなかろうと、皮相的な終楽章はあの4番を書いた作曲家の「二枚舌」にしか聞こえない。スコアの裏面に真実のステートメントをこめた楽譜が書いてない以上、コーダのテンポなど解決策でもなんでもなく、あの楽章は演奏しないという手段しかないと思う。同じ意味で僕は7番はあまり聴く気がしない。

たそうで、それを「二枚舌」と呼んでいる。これはショスタコーヴィチを思い出して面白い。「ヴォルコフの証言」なる真偽不詳の本が出版され第5交響曲の終楽章コーダをどう演奏するかの論争があった。ハイティンクやロストロポーヴィチがその意を汲んだテンポでやったが、あれは偽書だからムラヴィンスキーのテンポが正しいのだという風な議論だったように記憶する。僕の立場は違う。「証言」が偽書であろうとなかろうと、皮相的な終楽章はあの4番を書いた作曲家の「二枚舌」にしか聞こえない。スコアの裏面に真実のステートメントをこめた楽譜が書いてない以上、コーダのテンポなど解決策でもなんでもなく、あの楽章は演奏しないという手段しかないと思う。同じ意味で僕は7番はあまり聴く気がしない。

「何物にも屈せず、何物も模倣せず」。このテーゼはなんて心に響くのだろう。別にアバンギャルドという言葉を知って生きてきたわけではないが、このテーゼはささやかながら僕個人が子供時代から常にそうありたいと願ってきた生き方そのものを鉄骨のような堅牢さで解き明かしたもののような気がしてならない。若い頃のピエール・ブーレーズがそうだったし、彼の録音が自分の精神の奥深いところで共鳴したのはそういうことだったのかもしれないと思う。

僕は芸術家ではないが、ビジネスをゼロから構築していくのはアートに通じるものがある。その過程がなにより好きであって、うまくいくかいかないかは結果だ。これから何年そんな楽しいことが許されるのかなと思うと心もとないが、心身健康である限り思い切りアバンギャルドでいこうと、ロシアの無名画家たちの絵に勇気をもらった。

有名であったり無名であったりすることの真相はこんなに不条理なものだし、そういうことをひきおこす人生という劇だって、いくら頑張った所でどうにもつかみどころのないものだ。だったらアバンギャルドするのが痛快で面白い。屈して、模倣して、大過がない、そんな人生ならやらないほうがましだ、改めてそう思う。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

私の一番好きな絵(ゴッホの午睡)

2013 APR 2 21:21:43 pm by 東 賢太郎

ブログ「ゴッホと色弱」に書きましたが、とてもきれいに見えます。オルセーで立ち尽くした時に一番長い時間、前にいたのがこの「午睡(シエスタ)」です。

これはゴッホが清貧時代にミレーの「昼寝」(下) を模写したのですが、誤って左右逆に描いてしまったしまったそうです。

大好きなので、会社にはこの両方のポスターを貼ってあります。

ゴッホと色弱

2012 OCT 3 1:01:20 am by 東 賢太郎

ゴッホの「夜のカフェテラス」です。左がオリジナル。右は赤緑色弱の目で見たものだそうです。

僕が色弱と言われたのは小2のとき。クラスで検査表が読めないのは僕1人でした。子供心に俺は頭が悪いんだろうかと相当ショックでした。この2つの絵は僕には全く同じ絵です。ブログ写真の張り方は宍戸事務局長に指導されたばかりですし、まちがって同じ絵を2回張ったんじゃないかと、これを書きながら今も疑心暗鬼です。

幼稚園時代にお絵かきを習ったようです。木の幹を緑にぬってある(らしい)ので先生が「独創的です」と評を書いてくれています。やさしい先生ですね。親はそのへんで気がついていたと思います。しかし強がりを言うようですが、今の今までこれで生活に困ったことはありません。

ただ高校の担任から受験は文系にしなさいと言われたのはショックでした。野球に明け暮れ高3になっても成績はボロボロ。どうせどっちでもゼロからのスタートに等しかったので、子供のころから好きだった天文をやりたいと言った時のことです。父方は日本色彩学会会長(これも運命の皮肉ですね)とか東芝の最高技術責任者など筋金入りの理数系ぞろい。納得いかない気持ちが残りました。

親父からはお前は理屈っぽい、法学部がいいと決められ、そういうもんかと深く考えずに結局そうなってしまいました。僕は人間が作ったものは野球と音楽を例外としてぜんぜん興味がわかず、やっぱり法律はいかんと悟ったのも後の祭りでした(遊びたい口実も半分でしたが)。救われたのは母方が絵に描いた様な文系商人系宝塚ミーハー系一族だったこと。そっちのDNAを酷使して社会をなんとか生きぬいてはこられました。

これが何色に見えるの?と健常者(あえてそう言います)の方からよく聞かれます。何色といわれても、「僕に見えてるイロ」としか答えようがなく、そのイロは彼にはそう見えないので答えようがないというのが正確な答えです。犬が僕にだけ猫に見えるなら、猫を見たら犬だと答えれば何も問題ないでしょう。そういう問題じゃないということがわかっていただけないのはつらいところです。

僕は人の顔色が赤く見えたことは一度もありません。相手の顔色を読むという大事な処世術が使えません。天文学者以上にサラリーマンは無理でしたね。赤色・緑色・茶色それから水色・ピンク色・灰色なるものは判別困難です。だから僕の秘書をしていただいたやさしい女性たちはみなさん折れ線グラフの色に気を使ってくださいました。

さてゴッホです。彼が見たのは実は右側で、塗ったのは左側だとします。これは彼の色覚が認識した色と取り出した絵の具の色が健常者とは別の対応関係にあったという仮説です。つまり左右とも同じと見えていたということです。僕と同じで。健常者で右側の方が美しいと見る方もいます。僕の目をお貸しして見てもらうと、そう見えるのです。

僕はこういうことを一切知らずにゴッホが好きでした。何故かというと、ほかの画家より色がきれいだからです。オルセー美術館では2時間ゴッホをじっと見ていました。ポスターまで買いました。バルビゾン派と印象派のコーナー近辺で、そこだけ光り輝くがごとくぱっと明るくきれいに見えるのです。不思議でしょう。

ゴッホもそうだったらしいよとあとで教えてくれたのは娘です。やさしいです。

(こちらをどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。