モーツァルト ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 K.449

2019 JUL 2 23:23:00 pm by 東 賢太郎

フェルディナント・リース( Ferdinand Ries、1784-1838)はベートーべンのピアノの弟子であり、晩年に師の回想録「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーべンに関する覚書」を執筆した。彼はこう書いている。

“Of all composers, Beethoven valued Mozart and Handel most highly, then [J.] S. Bach. … Whenever I found him with music in his hands, or saw some lying on his desk, it was certain to be a composition by one of these idols.”(すべての作曲家のうちで、ベートーベンが最も高く評価していたのはモーツァルトとヘンデルであり、次いでB.S.バッハであった。彼が手に携えていたり机に置いていた楽譜はというと、いつもそのアイドル誰かのものであった)

ベートーベンがヘンデル、J.S.バッハに親しんで崇拝するほど傾注したのはハプスブルグに仕えるウィーンの官僚だったゴットフリート・ファン・スヴィーテン(Gottfried van Swieten, 1733 – 1803)がパトロンだったおかげである。彼は国立図書館(右がそのプルンク・ザール)の館長でもあった。僕は2005年の暮れにここでモーツァルトのレクイエムの自筆スコアの展示を観たが、広大な空間に拡散する自分の靴音の響きにさえ圧倒される、まさしく壮麗な智の殿堂であった。モーツァルト、ベートーベンがここでヘンデル、J.S.バッハを学び自身の創造に関わるほどの啓発を受けたというのが単なる天才たちのお飾りのストーリーでないのは、足を踏み入れた瞬間にどなたも体感されることだろう。

スヴィーテンは神聖ローマ帝国のローマ皇帝でありオーストリア大公であったヨーゼフ2世(1741-90)の寵臣である。オランダ人物理学者・医師の息子に生まれ、幼少から語学の才を発揮して外交官として認められ、ベルリンではJ.S.バッハの弟子だったヨハン・フィリップ・キルンベルガー(1721-83)に作曲の師事もした。平均律の調律法で著名なキルンベルガーはバッハの手稿譜を所有しており、後にヨーゼフ2世の目に留まって国立図書館長に収まったスヴィーテンはその点においては師を継いだわけだが、多才な彼の能力は音楽にもまして政治にあったと書くべきだろう。

ヨーゼフ2世は興味深い人物である。フランス革命以前に彼ほど旧体制を壊して啓蒙主義的、急進的な改革を行おうとした王様はいない。その改革の多くが抵抗勢力に阻まれ志半ばで亡くなるが、彼とスヴィーテンなくしてウィーンのフリーメーソン興隆はなかったろうし、モーツァルトはウィーンでフリーランサーになり得なかったろうし、旧体制に危険な「フィガロの結婚」は生まれようがなかっただろう。しかし彼がのめりこみすぎたトルコ戦争で貴族は出征して音楽どころでなくなり、ヨーゼフ自身も戦地で病をえてしまう。オペラの発注は途絶え、予約演奏会の常連客も失ったモーツァルトはウィーンを見切って他都市での就職に光明を見出そうと1788年に「三大交響曲」を書くのである(私見)。それがどこか?オペラの国イタリアに交響曲を持っていく必然性はない。革命前年のパリは除外できるだろう。ドイツ語圏の諸都市は彼に冷淡だった。彼を敬愛したプラハは可能だが失礼ながら都落ちと思ったろう。つまり消去法でロンドンということになるのである。

1790年にヨーゼフ2世が逝去すると弟のレオポルト2世が後を襲うが、僕の視点からは普通の国王だった。しかも彼はトスカーナ大公時代にモーツァルト嫌いの母マリア・テレジアから「雇うのはやめなさい」と命じられていたことが手紙で知られている。この時点でモーツァルトがウィーンで快適に生きる術はなくなったと言ってよいように思う。ヨーゼフ以上に宗教勢力の去勢に熱心だったスヴィーテンも地位を追われ、1791年12月5日に公職を解かれる。奇しくもそれはモーツァルトが息を引き取った日であり、葬式を取り仕切ったのは彼であった。

スヴィーテンはフェルメールの絵(『絵画芸術』)を所有していたことでも知られる芸術愛好家でハイドンのパトロンでもあったからドイツ古典派音楽の三大巨匠の庇護者として歴史に名を留める。フィガロまで一気に昇りつめるモーツァルトを背後で鼓舞し、彼亡き後ハイドンの2度目の訪英にドーバーを渡る船を用意したのは彼だ。「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」のオラトリオ版、天地創造、四季の創作への深い関わり方を見ると、ビートルズにおけるジョージ・マーティンのような存在であったと言えるかもしれない。

しかし、フランス革命で天地がひっくり返る政治の視点から見るならそれは「下々の話」なのだ。『絵画芸術』は後にヒトラーが所有したことでも知られるが政治権力と芸術との関りは忌まわしくも深い。僕自身芸術を愛する者だが、権力、金、欲望とそれが無縁だという見方では芸術はかえって遠ざかる(ショスタコーヴィチが好例)。聖も俗も気品も卑俗も包含した形而上的存在こそがアートなのだと思う。

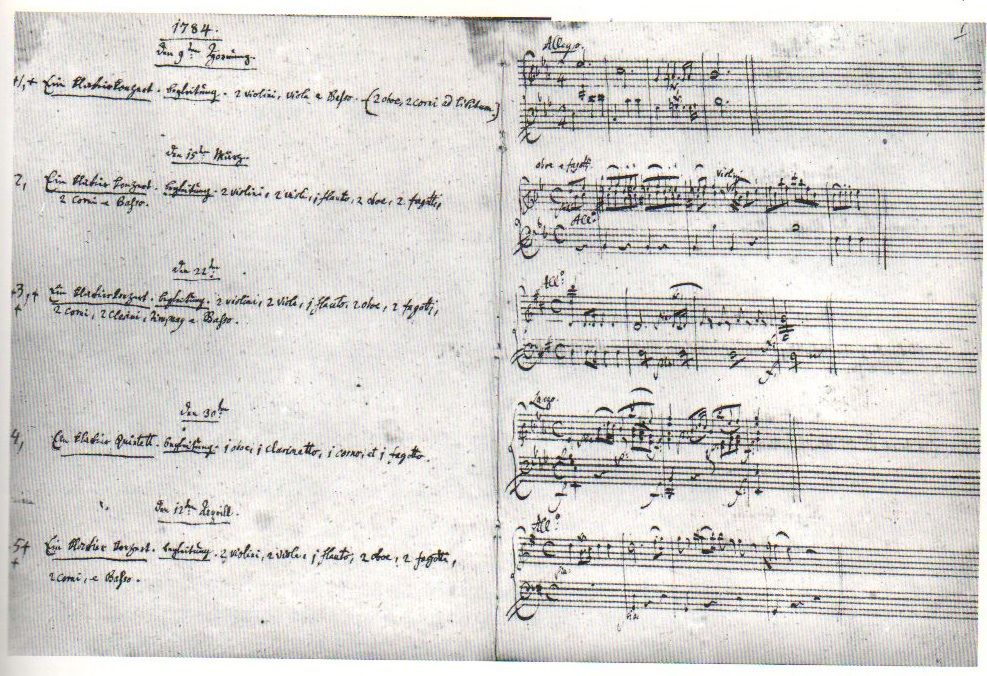

モーツァルトが自作の作品目録を書き始めたのは1784年である。同年にオーストリアの著作権法の制定にスヴィーテンが政治的に動いたことと無縁であると考えるのは困難だろう。

《ご参照》In 1784, van Swieten proposed that the Austrian Empire should have a copyright law; such a law had already been in effect in England since 1709.(Wikipedia)

彼はザルツブルグの父に新作のピアノ協奏曲の楽譜を送っているが、再三「写譜屋に見せないで」と警告している。フリーランサーとして生計を立てるに死活問題であったが彼に自衛策はない。法律を作るから裁判になった際の証拠として目録を作っておけとスヴィーテンがアドバイスしたのではないだろうか。

栄えある目録の第1曲目はピアノ協奏曲第14番変ホ長調である。なぜこの曲だったのか?その解答はモーツァルト自身が楽譜に書いている。第3楽章の冒頭の第1ヴァイオリンだ。

音でお聴きいただきたい。

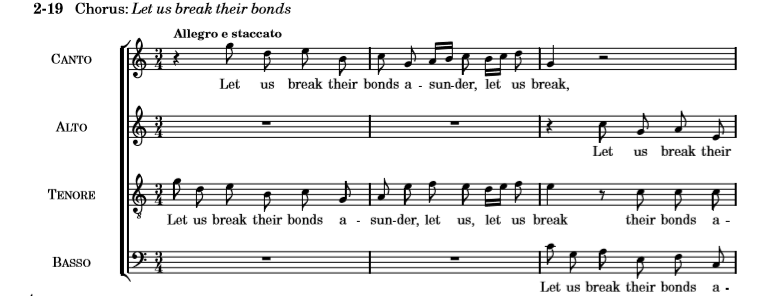

これはヘンデル「メサイア」の「我らは枷(かせ)をはずし・・」(詩篇02)冒頭の引用(オマージュ)ではないだろうか。

こちらも音で。

これを指摘した例は知らないので、東賢太郎の私見とする。14番の初演は3月17日にトラットナー邸で行われ好評であり、スヴィーテンは瞬時に引用を解したと思う。82年から彼のもとで学ばせてもらったヘンデルの引用による返礼かもしれないが、さらに興味深いのはこの部分の歌詞だ。「足枷をはずし、縄を切って投げ捨てましょう」である。誰の足枷か?縄か?誰がそれで絞めつけているのか?ウィーンを仕切る守旧派貴族ではないか。とすれば貴族に足蹴にされてザルツブルグを追い出されたモーツァルトからの熱いメッセージでもあり、それそのままがスヴィーテンが同胞であるフリーメーソンの教義にもなる。

「1784年2月9日」の日付がある14番はアラン・タイソンのX線調査によると1782年に11~13番と同時期に書き始められ、第1楽章170小節で中断していたものに書き足して完成したと思われる。つまり、そこでメッセージである第3楽章を書き加え、リストのトップに持ってきたのである。当時のウィーン貴族でダブリンで初演されたメサイアを知っている者は少数だったろう。スヴィーテン・ファミリーにしか解せないもので、平安貴族の読む和歌で枕詞、掛詞が符牒のような役割を果たしたのと似ると思う。

より実務的な眼で見てみよう。スヴィーテンは今流ならリベラルの泰斗であり、国家権力から自立して才能で食いたいモーツァルトを庇護した人だ。彼を守ることが直接の契機かは不明だが著作権法の制定は有力な基盤を成す。それがなかった背景には、他人の作品を演奏する需要や文化が未成熟で作曲家は自作を演奏する慣行だったことがある。しかもそれは興行ではない。モーツァルトが聴衆に課金したことはビジネスの創想、ストラクチャリングとしてウィーンでは革命的であり、「予約演奏会」という凡庸な言葉で理解されるのは適切でなく(演奏会を予約するのは当たり前だ)、興行としての演奏会の創業者だったわけだ。

その興業が拡大したのは英国だ。自作自演するにも作曲家がいない。だからハイドンを連れてきたわけだが、富を持ちだした市民階級の旺盛な需要を満たすには足りない。だからやむなく他人の曲を演奏する。時がたつ。他人は故人となり巨匠と呼ばれ、作品は古典と呼ばれるようになるわけだ。英国でその概念が定着したのは1870年ごろといわれる。古典=クラシックの誕生だ。当然、他人は著作権料を要求する。だからそれを担保する法律が必要であり、スヴィーテンはそれをオーストリアに輸入しようとしたのである。

スヴィーテンがモーツァルト、ベートーベンに「顧問」したのはヘンデル、バッハの音楽だけではない。フリーメーソンの底流にもある啓蒙思想の実践として貴族の奴隷でない個人、その経済的自立だ。故人のヘンデルは自演はできないが作品には古典として経済的価値があり、存命中からそれはあったのだ。だから著作権料は徴収され、作曲家は他人に演奏させても生計は立てられるのである。82年に独立し不安いっぱいだったモーツァルトがどれだけ心強かったことか。その感謝が晴れ晴れしいメサイアの引用となり、ロンドとして彼のもっとも上機嫌の顔が見える音楽に結実した。これが僕の仮説だ。

いっぽう、もう一人の受益者であったベートーベンは交響曲第1番をスヴィーテンに献呈している。交響曲!1番!これがどんなに大変なことか愛好家の皆さんはご理解されるだろう。面白いことがある。K.449の第1楽章はこう始まっている。

和声はE♭→Cm→F→B♭となるが、ラにいきなり♮がついていてトリルで強調され、当時の人はびっくりしたろう。一方で、ベートーベンは交響曲第1番の冒頭の和声をこうしている。

C7→F→G7→Am→D7→G

いきなりセブンスで入るのも意匠だが、モーツァルトのFとベートーベンのD7は主調のドッペルドミナントであって、今の耳にも十分に新鮮だが当時の耳にとってそれを曲のアタマでぶつけられるのは “前衛的” であった。スヴィーテンなら「プレゼントぞろえ」でK.449にならった枕詞であることは分かったと僕は確信する。贈り物に先人と同じリボンをつけておく、イメージよりずっとおしゃれな青年ベートーベンを思ってしまう。

ベートーベンはさらにK.449から注目すべき引用を行っている。第2楽章のコード進行をそのまま自身の第5ピアノ協奏曲「皇帝」の第2楽章に使っており、第3楽章のあるパッセージは自身のピアノ協奏曲第1番の第3楽章に使った。彼は目録第1曲のK.449をおそらく強く意識したし、愛奏もしたのではと想像させる。ハイドン、モーツァルト、ベートーベン。悠久の滔々たる大河の流れであり、実に深い。本稿はそれを慧眼でリアルタイムで見抜き、私財を投じて援助した国家公務員ゴットフリート・ファン・スヴィーテンへの心からの敬意を表するためのものである。

マレイ・ペライア(pf, cond.) / イギリス室内管弦楽団

最初に曲を知ったのが1975-84年に全集録音されたこれ。ペライア渾身のもぎたてのレモンのような美音で弾かれたモーツァルトは抗い難い愉悦だった。20番以降になるともう少し翳りが欲しくもなるが14番においてそれは無用の心配で即とりこになった。粒のそろった真珠のような光彩のタッチとつややかな弦はLPがCDよりさらに魅力があり、これを聴きたいときはまず食指が動く。

最初に曲を知ったのが1975-84年に全集録音されたこれ。ペライア渾身のもぎたてのレモンのような美音で弾かれたモーツァルトは抗い難い愉悦だった。20番以降になるともう少し翳りが欲しくもなるが14番においてそれは無用の心配で即とりこになった。粒のそろった真珠のような光彩のタッチとつややかな弦はLPがCDよりさらに魅力があり、これを聴きたいときはまず食指が動く。

ヴェロニカ・ヨッフム / オイゲン・ヨッフム / バンベルグ交響楽団

ヴェロニカは大指揮者オイゲン・ヨッフムの娘さんで、このコンビを僕はフィラデルフィアで聴いた(ベートーベン第4協奏曲)。ペライアの完璧性ではなく人肌のぬくもりのあるモーツァルトだが、そのアプローチでこそにじみ出る含蓄が味わい深い。この純米大吟醸の味を覚えると巷にあふれる単なる美音、爽やか系の14番はもの足りなくなるだろう。あらゆるフレージング、テンポにドイツの伝統に根差したモーツァルトを感じ取ることができる。

ヴェロニカは大指揮者オイゲン・ヨッフムの娘さんで、このコンビを僕はフィラデルフィアで聴いた(ベートーベン第4協奏曲)。ペライアの完璧性ではなく人肌のぬくもりのあるモーツァルトだが、そのアプローチでこそにじみ出る含蓄が味わい深い。この純米大吟醸の味を覚えると巷にあふれる単なる美音、爽やか系の14番はもの足りなくなるだろう。あらゆるフレージング、テンポにドイツの伝統に根差したモーツァルトを感じ取ることができる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ハイドン, ______ベートーベン, 絵画