ふしぎな断捨離願望

2023 MAY 7 11:11:31 am by 東 賢太郎

近ごろ、とみにモノにこだわりがなくなってきた。人には断捨離派と捨てられない派がいる。後者の権化みたいだったのが変わってきたのだろうか。音楽もあんまりきいてないし、オーディオやらためこんだCDも誰かにあげちまっていいかもしれないし、家だって売り払って家内とどっか山奥に住むかなんて思ったりもする。もしそうなっても、持っていくのは猫ぐらいだ。

ないと困るものなど実はそんなにない。アメリカで初めて所帯を持った時、古道具屋でなけなしの100ドルで買った安物の金ぴか家具が誇らしかったりした。日本食はおあずけ。それでも新婚で楽しくカジノに行く蛮勇もあった。友人は留学が決まって彼女にプロポーズしたら「断られましてね」と笑う。ひとりで何もできない僕は切実だったが家内にはよくぞついて来てくれたと感謝しかない。

それから18年の月日がたって香港から帰国した。住んだのは世田谷の代田だった。家はというと海外の家具類に加えグランドピアノまで買ったからまことに狭隘である。しばらくすると家主が出てくれと言ってきた。会社も50才になると家賃補助が減るぞと通告してきた。暗に買えという。身の丈だった7~8千万の家を見て回ったが海外の社長公邸に住んだ者にはとうてい無理。悩ましかった。

いいと思ったのが思い出の地の駒場だった。しかし土地だけで1億越え。とても手が出ない。こんなに苦労してきて俺の価値はそんなもんか。悔しくて歯ぎしりした。これは会社を移る大きな後押しになり、仕事より家族を優先させた人生初の出来事でもあった。新しい会社でローンの上限が増え、代沢に100坪ぐらいの庭付きの借家が見つかった。車もジャガー。おおいに出世した気分である。

そこには満足して5年住み、満を持して建てたのが今の家だ。いまなら気絶しそうな額を銀行が貸してくれる。懸命に仕事して俺の価値はあがっていた。邸宅やら高級車やら、そういうものは実は元からあんまり興味ない。海外でさんざん苦労をかけた罪滅ぼしに家内にいい思いさせようと思っただけだ。5人いて猫もいまや5匹、この家はコロナで長いこと閉じこもっていて不都合なかった。

自分はいまもってティッシュ1枚がもったいないと思うしカルピスを飲んでコップに白いのが残るとまた水を入れて飲むし、買ってもらった新しいスニーカーを汚すのが嫌でなかなか履けない。外へ出ても、まあラーメン代の千円もあれば充分な男だ。社長と呼ばれるのも身にそぐわないし、東さんが身の丈にちょうどいいし、クラス会で女性軍の東クンには清々しい感動すら覚えたものだ。

よく考えると、同じ家に14年なんて初めてなのだ。海外ドサ周りで1,2年でころころ引っ越ししてた。大変だったが楽しみでもあった。時々夢に出る。外国の知らない街に赴任になって住み家を探してる。高台の豪邸を見つけてこれなら家内も満足してくれるだろうと目が覚める。畢竟、それが生き甲斐なんだろう。14年もしないと物足りない。そういう断捨離願望なのかもしれない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が家の引っ越しヒストリー(7)

2021 NOV 18 18:18:37 pm by 東 賢太郎

一枚の写真を見て、ガツンと殴られたような気がして、それにまつわるたくさんの記憶が怒涛のように蘇ることがある。ネットを検索していて発見したこれが、まさにそれだった。

この駐車場、フランクフルトのダウンタウンやや北に位置するBörse(証券取引所)の前にある。ぜんぜん変わってないぞ。

我が家は毎週土曜日のお昼前に、ここに車を停めていた。取引所といってもべつに仕事がらというわけではない、食事や買い物をするツァイル(銀座通りみたいなもの)に近いからだ。いつもここだった。いちど帰りに画面の左奥の窓口で清算したおりに、4,5枚買ったCDを袋ごと忘れてしまい出てこなかったことまで思い出してしまった。

いまは知らないが当時ドイツは日曜日はお店は全休で、土曜も午後2時で見事に閉店してしまう。ランチもおちおちしてられない。ロンドンも日曜はだめだったが土曜はゆるめで午後も開ける店があったのでショックだった。ある日のこと、靴を買おうとしてサイズが合わない。「在庫を見てきます」と奥に消えた女性店員がいつまでたっても戻ってこない。おかしいなと思い時計を見るとちょうど2時である。まさかと思ったが、「閉店です」と追い出されてしまって唖然とした。5時ジャストに帰るドクターXの大門未知子ばりなのである。だから買い物も早く早くと慌ただしい。いちど、果物屋であれこれ物色しているうちに雑踏に紛れて次女がいなくなってしまい本当に焦った。以来必ず手をつないだが次女はだっこが定番になった。

ここから5分も歩くと高級ブティック街のゲーテ・シュトラッセがあり、その先がハウプトヴァッヘだ。下の写真の真ん中の建物がそれ(中央警備所)で、自治自衛の都市国家時代に警備本部として建てられた。後方にドイツ銀、コメルツ銀などの本社ビルが立ち並び、現代と中世が共存している風景はこの都市の特色だが、週末まで仕事場の気分が抜けず鬱陶しい時もあった。

写真の左手にあるのがカタリーナ教会だ。1712年からゲオルク・フィリップ・テレマンがこの教会の楽長をつとめ、 1749年にヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテが洗礼を受け、1790年にレオポルド2世の戴冠式が行われた際に売り込みにやってきたウォルフガング・アマデウス・モーツァルトがここでオルガンを演奏している。

ハウプトヴァッへは現在はカフェになっており、歩き疲れてここで何度も「お茶」をした憩いの場所だ。

昼はツァイルを右に1ブロック入ったソウルという韓国料理店によく行った。ジンギスカンがおいしく、うちのように赤ん坊がいるのは珍しかったのかマダムが子供たちをかわいがってくれて贔屓にしていた。外国に住んだ人しかわからないだろうが和食にはいつも飢餓状態だ。当時のドイツは外国の食文化において甚だ後進国で、和食は “すしもと” という寿司屋を除くとしんどかったものだから中華、コリアン、タイ、インド料理というと砂漠のオアシス的存在だった。

その南にレーマー広場がある。ゲーテハウス(生家)とともに街の代名詞で観光客は欠かさずここへ連れて行かれる。

歴代の神聖ローマ皇帝の戴冠式は後方に見えるバルトロメウス大聖堂で行われ、手前の美しいファサードのレーマー(市庁舎)で祝宴が行われた。モーツァルトは公式には呼ばれていないから中に入ってないが、戴冠したレオポルド2世の晴れやかな行列がここを通るのを眺めていたに違いない。

休日のランチはたまにドイツ料理店にも行った。ビールがおいしいからだ。英語で「俺は関係ねえよ」は It’s none of my business. だがドイツでは Das ist nicht mein Bier.(それは私のビールではない)という。黒はドゥンケル、白はへレスといえばいい。代表料理である写真のシュバイネハクセ(豚の膝肉)は見かけほどゲテモノではなく、フライドポテト、ザワークラウトとビールのコンビでなかなかいける。

5月末~6月はシュパーゲル(白アスパラ)が出てきて、ラインガウの景色の良いレストランでランチをすると心からドイツに住んで良かったと感激する。肉の方が付け合わせであって、アスパラだけで満腹になるという幸福感は他では味わえないだろう。この場合はビールでなくワインがおすすめだ。ここに書いたクロスター・エバーバッハのトロッケンベーレンアウスレーゼは日本だと3,4万円するが、飲んでみれば納得する。人生一度は味わうに足る逸品である。

ドイツで一番感動したレストランはハイデルベルグ郊外のヒルシュホルンである。写真のお城の右下に見えるデッキのようなところで、まるで天空に浮かんだようなテーブルでネッカー川を見おろしながら食事する最高の贅沢である。高所恐怖症はあまりの景色の美しさに忘れる。ドイツ恐るべしだ。

フランクフルトの街の遠景はこんなものだ。高層ビルがそびえる欧州最大の金融街で、欧州中央銀行はここにある。手前がマイン川であり、マンハッタンにひっかけてマインハッタンだ。川は写真の左手に流れてゆき、隣町のヴィースバーデンでライン川に合流するのである。後方の丘陵に最初の家のあるケーニッヒシュタイン、右手のタワー(オイローパ塔)の近くに二番目の家があった。

仕事の話になるが、官庁はボン、商業はデュッセルドルフで商社はそっちにある。フランクフルトが金融のハブになったのはユダヤ人のゲットーがありロスチャイルド家がここで発祥したことと深い関係があることは前稿で書いた。その後、ユダヤ系富裕層の多くは写真後方の丘陵に居を構え、銀行家の御曹司フェリックス・メンデルスゾーンはそこでヴァイオリン協奏曲を書き、病気になった指揮者オットー・クレンペラーは湯治をしていた。

だから我々証券マンはフランクフルトにいる。ドイツの法制上銀行の形をとっているが、日本の銀行がドイツ銀行を差し置いて融資業で食うのは難しい。戦えるのは「日本企業の株式資金調達に関わる証券業」だった。だからノムラが強く、先輩方には生意気で申しわけなかったが30代の小僧が金融村でデカい顔ができたのだ。ちなみに、このように銀行が証券業を包含して経営する方式が、いまや死語となった「ユニバーサル・バンキング」であり、大蔵省(当時)が米国のグラス・スティーガル法による銀証分離行政を合体型に転換するモデルとなった。

94年に来独した元社長の田淵義久顧問(通称コタブチさん)と2泊でバート・クロイツナッハにゴルフにでかけた折、ホテルのサウナで「東、大蔵省のユニバーサル・バンキング案を潰す手はないか?」ときかれた。じっくり考えたが良い回答はできなかった。そうこうして5年ほど後、興銀、富士、第一勧銀が合併してみずほフィナンシャルグループとなり、傘下のいわゆる銀行系証券会社であるみずほ証券ができる。当時、そこにお世話になろうとは夢にも思わなかったが、バブルが弾けて3,4年たったこの頃に欧州、米国で予兆のあった後の金融界の激変、再編、合従連衡の波がこの5年ほど後に日本をも襲い、巡り巡って自分にも及んでいたのだという整理はつく。

まず当時のドイツだが、東西統一のごたごたとバブル崩壊による信用収縮が相まって不良債権処理の猛烈な嵐が襲っていた。ドイツ銀行は役員が2,30社の事業会社の顧問を兼任し全産業を支配したが、その体制で切り抜けるには銀行自体も体力がもたず、資本市場からの資金調達やM&Aを手掛ける投資銀行業務への進出が不可欠になっていた。そのために銀行はマーケット部門(証券業)の強化に走ったのだ。僕がスイスに行ってからだが、その動きを象徴する人事が97年にドイツ銀行から発表された。頭取に投資銀行部門出身のブロイヤー副頭取が就任したことだ。氏は温厚な方で僕がドイツ証券取引所会員になる時に推薦状をいただいたが、ロンドンでキャリアを積まれた英語族であり副頭取止まりというのが当時の常識だったのだ。

それと軌を一にしてもう一つの常識が崩れた。同行の取締役会の公用言語が英語になったことだ。証券業は英語ビジネスであり、ドイツ銀の証券部門にプロパーの人材が不足しており、外部から英米人を幹部に迎え入れるためプライドを捨てたのだ。「おい、四苦八苦したドイツ語口頭試問、あれは何だったんだよ?」と思ったわけだが、僕が95年にスイスに異動して引き継いだやはり英語族の後任者はBAKでの面接は英語でオッケーですぐに社長になれた。その波がいよいよドイツ金融界の頂点であるドイツ銀行まで及んだということだったのだ。実は僕自身も赴任してすぐ「来年から英語になるから心配ない」と前任者にいわれており、それで安心して遊んでしまった。それが1年たって「悪い、やっぱりドイツ語らしい」といわれてひっくり返ったという経緯があった。

2004年にみずほ証券が僕を株式引受部門長という幹部職で受け入れてくれたのは、ドイツと同じ方向に日本の金融庁が舵を切って銀証の垣根を低くする「ユニバーサル・バンキング構想」が不可逆的に始まっていたという背景があったからだと思う。採用して下さったみずほの横尾常務(後に社長)は現在は我がソナー・アドバイザーズ(株)の取締役会長であり、経産省の官民ファンドである産業革新投資機構(JIC)の代表取締役社長CEOでもある。人の出会いというのはまったくわからないものだ。野村の田淵さんは銀行系証券の進出を阻止したく、だから前述の質問があったわけだが、こちらは真っ只中にいたのに一晩考えても解決策が浮かばなかったのだから流れはもう止められなかったのだろうと思う。

僕はドイツ銀幹部に「最後は資本の勝負だから銀行が勝つぞ」と教わっていた。彼らが証券業進出に舵を切ることが英米人の立場からいえばユニバーサル・バンキングなのであり、英米といっても資本家はほとんどがユダヤ系である。どっちが勝っても負けがないポジションを取る人たちであり、もちろんそうなっていたから米国を使ってドイツ当局に圧力をかけ、特にスイスへは「ナチ・ゴールド」でいちゃもんをつけて半ば強引に金融市場を「開国」させた。まさに、下田にやってきた黒船と同じことを仕掛けたのである。株式業務にキャリアのある英米人にとっても、ドイツやスイスの大銀行が幹部として高給で雇ってくれるのだから悪かろうはずがない。だから僕はこの趨勢は「不可逆的」だという読みに賭け、みずほ証券に移籍させていただいた。リーマンショックで投資銀行は管理の名目でみな銀行傘下に組み入れられてしまい、ドイツ銀幹部が予想した通りの結末になった。ドイツに赴任しなければそんな深い理解はできていたはずもなく、みずほ移籍も恐らくなかったから人生の分岐点だった。

同銀はモルガン・グレンフェル(1989年)、バンカーズ・トラスト(1998年)を買収し、2005年までに収入の75%を投資銀行部門から出すようになった。第2次大戦中はナチスに融資しヒトラーの経済アーリア化に協力した銀行がユダヤビジネスに転換して成功したのだ。経営力もあったが、まさしく「最後は資本の勝負」でもあった。

写真はドイツ銀行本店のツインタワーで、最上階にはプールもあった。完成は1984年で新宿の高層ビルより遅く、40階建てで高くもないのだが、いま見ても美しく格好いいビルだ。毎月ここで日本企業のマルク債発行市場の情報交換をしていたが、引受部長のフォークト氏は渋めでウィットの利いた大人であり、いろいろなことを教わった。上組の400億円起債はその素地があったから恙なく消化できたともいえる。

一言付け加えておくが、資本があるといって銀行が勝ったわけではなく、当座をしのいだだけだ。邦銀に至っては何もやっておらず、メガが3つもある意味すら不明である。その陰で往年の輝きのかけらもない証券会社は言うに及ばずだ。

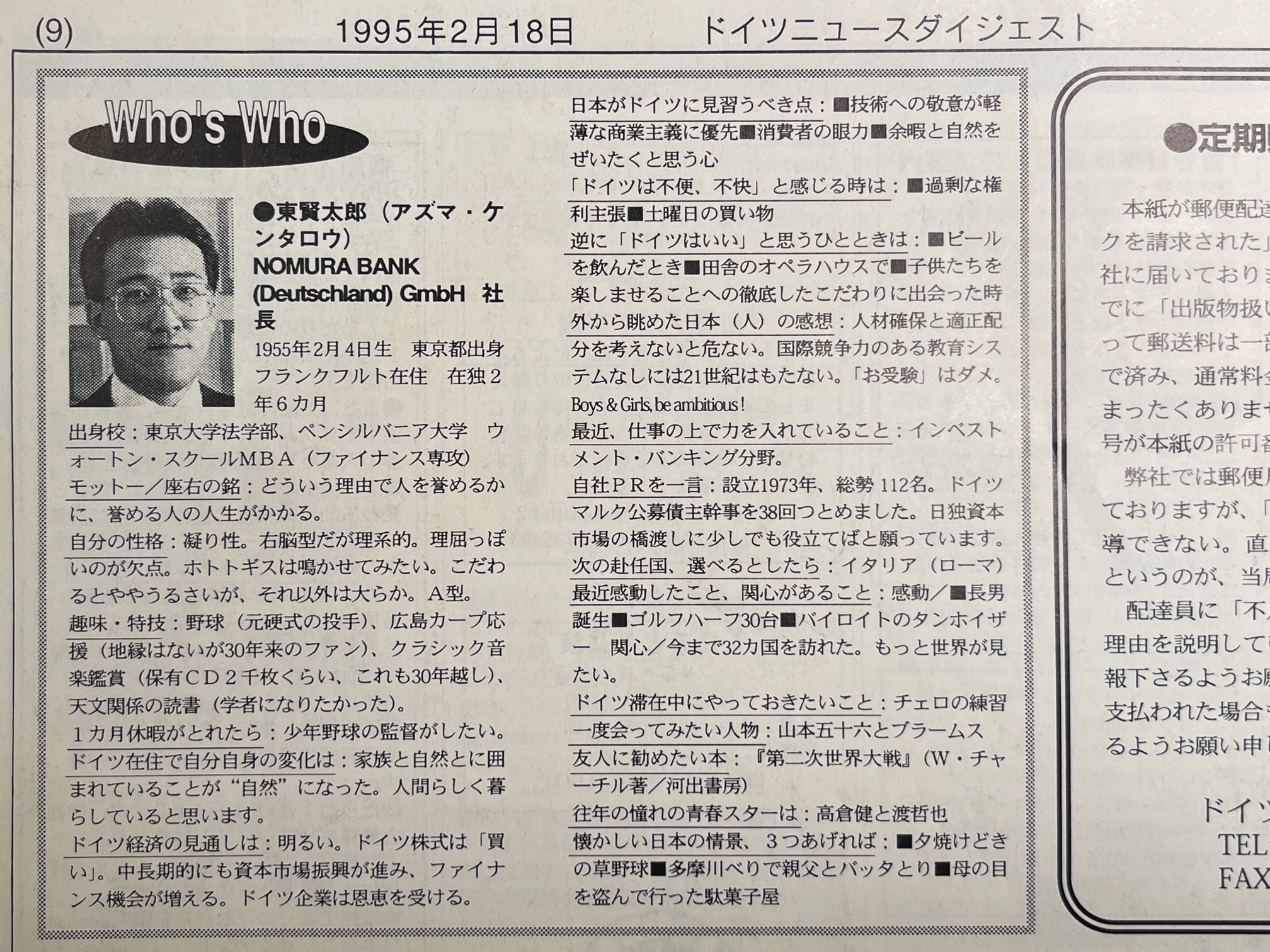

ドイツでの最後の年になる1995年2月、ドイツニュースダイジェストに僕の記事が載った。もう忘れていたが、アセットマネジメント子会社、営業部門を増強するなどしたので社員数は112名になっていたようだ。

読むのも恥ずかしいが、思いっきり肩に力が入っていて微笑ましい。いまなんか「一度会ってみたい人物」は米倉涼子だし、モットー / 座右の銘は「毎日楽しくやろう ♪ 」になってる。

39才でヴィースバーデンの音楽監督になったオットー・クレンペラーは晩年に『ここでの3年が人生最高の時だった』と語っている。37才からの3年をここで過ごした僕も全く同じ言葉を綴ることになるだろうが、そんな日がすでにこうして来ていることに少々戸惑わないでもない。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が家の引っ越しヒストリー(6)

2021 OCT 30 8:08:18 am by 東 賢太郎

時は1993年5月17日の月曜日の夕刻。金融都市フランクフルトの中央に位置するアルテ・オーパー(旧オペラ座)の席に、僕はひとり座っていた。

演目はブラームスのピアノ協奏曲1番、2番。この日になんて図星な曲だろう。夢見心地で楽しんで真っ暗な外へ出ると、春めいた空気がやわらかく頬を撫でて幸福だった。これぞ人生最高の日である。「このまま今日という日が永遠に続いたらいいな」。そう考えながらパーキングに向かって歩いていたことを今でもはっきり覚えている。すでに内示を受けていた。その翌日の午前9時に、僕のノムラ・バンク・ドイツGmbhの社長就任の発表があるのだ。眠れそうもなかった。

若い。38才だった。前任者は5年上であり、在ドイツの銀行、証券、保険20数社の社長会では一回り若く、社員数70余名の会社規模はというと日系金融機関で最大だった。生活は一変した。スケジュール帳を見返すと、きっちり翌日から秘書の筆跡に変わっている。気にいっていたケーニヒシュタインの家は残念だったが引きはらい、フランクフルト市内の社長公邸に引っ越すことになった。巨大な庭付きの建物に完全にセパレートされた3つの住居があり、ドイツ有数の州立銀行であるウエスト・ランデス・バンクの頭取邸がそのひとつを占めていた。

現法の社長。どういうものかというと、その国の最高経営責任者でありその国の全権大使でもあり、いわばGHQのマッカーサーである。在日米国企業のアメリカ人トップはそう処遇され広尾や白金のでっかい住居に入るだろう。当時のノムラは誰もが認める世界最強の証券会社であり、それ同様のものが当たり前のカルチャーであった。僕が野球でデンバーからニューヨークに呼び出されたのも、たかが野球とはいえ負けるわけにはいかない、ノムラは常に一番なのだという強烈な文化があったからだ。そうすると呼ばれた方も負けるわけにいかず、10年もマウンドに登ってないのに好投して前年度優勝チームを倒してしまう。火事場の馬鹿力だ。全社がその勢いで仕事でも勝っているから株価が上がったわけで、そんな遊びに経費を使うな等のチンケな議論は出ようもなかった。

38才で持たされた社長の名刺も重かったが、こんな豪邸に入れられてしまうとビジネスでも「でかいことをやらなくてはいけない」という目線になる。頑張ってそうなるのではない、人間というのはそう出来ていて、いつの間にか “勝手に” そうなるのである。この日を皮切りにスイス、香港と大拠点でトータル7年間も社長職をやらせてもらったことが、小さなつまらない人間だった僕をフルモデルチェンジしたことは間違いない。ドイツに行って良かった。あの時ノムラをやめないで正解だったのだ。若い人には力をこめて申し上げたい。「人間万事塞翁が馬」だ。それを絵に書いたようなのが、このあたりの僕の人生だ。

ドイツには運転手が2名おり、行き帰りから国内諸都市への出張まで全部おまかせだ。休暇を除くと自分で運転することはなくなった。この年の4月に小学生になった長女を出勤がてらに車に載せて、毎朝学校でおろしていた。ちょうど通り道だったのと安心安全のためだったが、周囲には銀のベンツでご送迎と見えたようで目立ってしまった。次女のほうはまだ3才であり、当地の社長で幼な児がいるのはとてもミスマッチだった。とはいえ社長業はもっとミスマッチなのだからあんまりそういうことを気にする余裕もなかった。

まずは公官庁、大使館はじめ関係各所にあいさつ回りだ。日系の業界団体である金融証券会で紹介されたが、見まわすと各社の社長は50才前後である。なんだこの若僧はという空気であった。しかもドイツ語ができないときている。興銀のドイッチェ・シューレ(ドイツ派)は有名だが野村も代々ドイツ留学者のポストで、お前は英語派だから1年間は遊ばせてやる、しっかり勉強しろということだったのだ。しかし、現実は遊んだだけだ。社内的にはどうあれ業務上は銀行であるため、それを公に名乗るにはBAK(べーアーカー、ドイツ連邦金融監督庁)のドイツ語による口頭試問をパスする必要があった。要するに、銀行のトップたる者はドイツ語をしゃべれということである。それが6月だったから浮かれている暇はなかった。

それから1か月、ドイツ人の中年女性の先生がついて特訓はしたが、あっさり「無理ですね」と落第の印を押された。そこで自分の経歴をまず文章にして、それを秘書にドイツ語に翻訳してもらうことにした。自分のことなら詰まっても何か適当に話せるだろう。それを丸暗記してしまい、30分の試験時間をずっとしゃべっていれば質疑応答にならないだろうという作戦をたてた。ヒアリングができないからだ。万一の時の助け舟に後輩を連れ、6月28日、BAKのあるベルリンへ飛んだ。試験官はどんなのが出てくるかと思ったら、にこりともしない無愛想な男と女である。しかも女が上司らしく、上から目線の官僚臭がぷんぷんしている。やおら緊張が走った。女からなんたらかんたらと口上らしき言葉があったが分からない。無視して練習通りに始める。うん、いい感じだ、我ながらドイツ語に聞こえるぞ、なるべくゆっくりだ、しゃべりっぱなしで時間切れに持ちこむんだ。ところが、それを見抜かれたのだろうか、話がロンドン時代の経歴にさしかかったときにハプニングが起きる。「ちょっと待て、その仕事の内容は何だ?」と質問がきてしまったのだ。知ってる単語だけで言えるように適当にごまかすと「ダンケ」ときた。ところがだ。そこでしばし沈黙してしまった。まずい。不意に中断されたので丸暗記の文章をどこまでしゃべったかわからなくなってしまったのだ。

あとで後輩が教えてくれたが、質問が出る少し前の箇所からダブって「読んだ」らしい。僕の丸暗記というのは、頭の中にビジュアルにある紙の文字を読むことなのだ。台本があるのがバレバレになったが、じたばたしても仕方ない、腹をくくってゆっくり時間稼ぎのペースは変えず、なんとか終わりまでたどり着いた。時計を見るとほぼ30分である。あとは追加質問が出ないことを祈るのみだ。出なかった。2人は相変わらず無愛想なまま席を立って隣室へ消えて行った。随分そのまま時間がたったが、出てこない。「おい、何が起こってるんだ、こりゃやばいのかな、落ちた人もいると聞いてるぞ」と後輩の顔を見ながら気が焦るばかりだ。1時間にも感じるほど待ってついにドアが開き、男性だけが戻ってきた。僕に寄ってくると、にっこり手を差しのべ、「Mr. Azuma, you are accepted.」と、合格が “英語で” おごそかに宣告され、僕は「ダンケゼア」といった。

これでもう怖いものはない。大学に受かった時みたいに気が軽くなった。記録を見ると、決算発表を終えた西友、ニチイ、ローム、シャープ、村田製作所、松下、関電、高島屋、荏原製作所、中外製薬、四電、協和発酵の経営陣がたて続けにIRで来独し、社長御一行様との会食のホストから観光まであらゆる接遇をこなしたが、こちとらドイツ国家に公認された銀行頭取なのだから38才の小僧であれいっさい気おくれすることもない。以後、もっと来賓の多いスイス、香港でもびくともしなくなった。口頭試問にはそれなりに苦労した甲斐があったことになる。8月は念願のバイロイトまで車で赴き、音楽祭(7日土曜日)のタンホイザーを聴いて同地に1泊した。自分へのいいご褒美だった。

10月には酒巻社長が来独し、ドイツ連銀のティートマイヤー総裁にお会いする機会もあった。シュレジンガー元総裁とはドイツ野村総研と一緒に会食もした。両氏とも「ドイツ連銀の仕事はインフレ率を2%に抑えることだ」と明言された。「理由は?」と聞いたら「理屈ではない。経験的な知恵だ」と答えられた。これが黒田日銀総裁、自民党が金科玉条とする2%インフレターゲット政策の「もとネタ」なのである。そうこうするうち、11月には大きな試練がやってきた。神戸の上組からドイツマルク建て転換社債400億円の引受マンデート(リードマネージャー)をいただいたことだ。ビジネスとしては有難かったが、かつてない超大型イシューであり、当方にそんな金額を引受けした経験はない。大坂事業法人部はやりたい。条件は交渉するからやってくれと、双方で売れる売れないの激論になった。

もし売れ残ればノムラドイツは巨額の損失を出す可能性がある。しばし考え、チャンスだと思うことにした。「やることにしたよ」というと、売れるもんかと営業部は騒然となった。「殿ご乱心!」状態である。しかし火事場の馬鹿力というが、徐々にやるしかないという空気が出た。よし、やろう。ドイツ国内は信頼する部長たちに任せ、僕は多少のかさ上げが望めるウィーンにいち営業マンとして乗り込んだ。オーストリアの大手機関投資家を回って売り込みを図りつつ逐次フランクフルトに電話して販売状況をチェックし、夜になってもホテルの部屋から指示を飛ばした。馬鹿力は見事なものだった。こいつ仕事せんなと✖をつけていた50才のシンジケーション部長らドイツ人社員たちが目の色を変えて頑張ってくれたのだ。「社長、終わりました。完売です。ご安心ください、ウィーンはもう要りませんよ」。電話の声に驚き、ジーンときた。「凄いなあ、おまえら400億売ったのか」。部下がこんなに誇らしかったことはない。結局、ウィーンで僕のやったことはムジーク・フェラインでウィーン交響楽団を聴いただけだった。

ノムラドイツがエクイティ物で主幹事としてそんな金額を引き受けたなど聞いたこともないし誰も想像すらしたことがない。その10分の1も過去になかったし、大店のニューヨーク、香港ですら、聞いたことがない。ユーロドル(実質ロンドン)でも400億円は半端な金額ではない。これは日本企業のドイツマルク建て起債市場では記録に残るもので、掛値なく、僕はいきなり社長として大仕事をしたと思う。10数人の引受部、営業部に日本人のヘッドが3人いたがあとはドイツ人だ。日本人も営業はドイツ語でやる。現地に根を張ってやるにはそれしかない。だから、そこに英語しかできないナンバー2がのこのこ同伴しても邪魔なだけなので行かなかった。ということで、始めの1年間は何をしたわけでもない。しかし、知らぬまにドイツは一騎当千の精鋭部隊になっていたのだ。フランクフルトに帰還すると部長のプリーベ氏、そして✖だったシュテルター氏がやってきて「有難う。俺たちはこれをやるためにノムラに来たんだ」と、片言の英語で涙を流さんばかりに喜んでいる。彼らはドレスナーだったかドイツ大手銀行の市場部門のたたきあげで高卒の職人だ。嬉しかった。いざという時に頼りになるのは職人なのだ。物凄く大切なことを学んだ。

この大戦果は社内で話題になり、ドイツの収益を未曾有のレベルに押し上げた。全員が大いに気分がよく、関ケ原で勝った東軍みたいだった。もちろんボーナスをはずんだ。12月初めの土曜日にクリスマスパーティをやることにし、家族も呼んでくれというと180人が集まってホテルの大部屋ぎっしりになった。費用は4万マルク(250万円)もかかったがそんなのはどうでもよかった。ところがひとつだけ困ったことがある。社長スピーチだ。大将が敵国語(英語)をしゃべっては洒落にならない。社員はともかくゲストである奥さんやご主人が白けてしまうだろうと思ったのだ。そこでBAKの口頭試問でうまくやった丸暗記方式が役に立った。結果は上々で大喝采だ。決め手は締めのこの文句だった。「スピーチは短く、夜は長く(爆笑)。今日は存分に酔っ払いましょう」。本当に短かった。ボロが出ないうちに切り上げたからだ。

12月27日から家族でストラスブールに旅行し、2度目のバーデン・バーデンにも1泊して魔笛を聴いた。 街を散策していると画廊があり、大き目の一幅の油絵がウィンドーに飾ってあった。馬の絵である。女主人に聞くとロシアの画家ヴォロディンの作品というが知らない。僕の場合そういうことは問題ではない、絵を買うというのは「一生一緒に暮らしたいかどうか」だけで決まるのである。一見するなり大いに気になったが、家内が気乗りでない。買いたい、やめなさいになって、少し頭を冷やしましょうと道の反対側にあったコーヒーハウスで休憩することになった。窓越しに絵が見える席に座りじっと眺めていた。「馬のお尻が買って欲しいといってるよ」とつぶやくと「それなら仕方ないわね」ということになって、以来わが家の家宝になっている。アメリカではビッグマックも買えなかった東家の財政状態はいつの間にか好転していた。

その翌年1月、長男が誕生する。「男の子だってよ」とは東京で母から聞いていた。予定日が近づいていたが、その日はロンドンの社長から欧州経営会議への召集命令が下っていた。ニューヨークで投げろと召集された外村常務である。状況を話すと、わかった、ならば日帰りしろとなった。朝一番のヒースロー8時着で先に要件を済ませ、会議が終わったらすぐ帰る。半日ぐらい大丈夫だろうと思った。会議は錯綜し、面倒な案件を議論している最中のことだった。「生まれそうだ」とメモが入った。焦った。「ヒースローだと間に合わないよ」と近場のロンドン・シティ空港発を秘書が取ってくれたが、空港にすぐ着いたものの出 発まではかなり時間があった。気が紛れないのでショップをぶらぶらしていたらCD売り場があり、アンセルメ / スイス・ロマンド管のベートーベン(左)をみつけた。ドイツ音楽だ。それも7番だ。これは縁だ、この曲は男の子の未来にぴったりだと思って買った。機中でずっと名前を考えた。意味も字画も良く、ドイツ的なイメージのものに決めた。フライトが何時だったかは覚えてない。とにかくロンドンはもう暗かった。生まれたのはちょうどフランクフルト空港に着陸したころだったことが後でわかった。どこの病院かも知らない。迎えの車に飛び乗る。疲れて頭がふらふらしたこと、病院の周囲は真っ暗だったこと、医師も看護師もドイツ語しか通じず何がどうなったかわからなかったこと、そして社員の皆さんが献身的に助けて下さって「母子とも健康です」と安心させてくれたことを覚えている。妻には勝手のわからない外国で3人も産んでもらい感謝するしかない。

発まではかなり時間があった。気が紛れないのでショップをぶらぶらしていたらCD売り場があり、アンセルメ / スイス・ロマンド管のベートーベン(左)をみつけた。ドイツ音楽だ。それも7番だ。これは縁だ、この曲は男の子の未来にぴったりだと思って買った。機中でずっと名前を考えた。意味も字画も良く、ドイツ的なイメージのものに決めた。フライトが何時だったかは覚えてない。とにかくロンドンはもう暗かった。生まれたのはちょうどフランクフルト空港に着陸したころだったことが後でわかった。どこの病院かも知らない。迎えの車に飛び乗る。疲れて頭がふらふらしたこと、病院の周囲は真っ暗だったこと、医師も看護師もドイツ語しか通じず何がどうなったかわからなかったこと、そして社員の皆さんが献身的に助けて下さって「母子とも健康です」と安心させてくれたことを覚えている。妻には勝手のわからない外国で3人も産んでもらい感謝するしかない。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が家の引っ越しヒストリー(5)

2021 OCT 17 0:00:27 am by 東 賢太郎

2年の東京生活にピリオドを打って、フランクフルトへ異動するあたりのことは4年半前にこのブログにあっさりと書いている(昔のブログは書いた頃の自分の鏡像として尊重し、改筆しない)。辞令は5月に部長から聞いた。そこで会社を辞めようか?と考えたことも一応ふれてはいるが「若かったのと野村が好きだったから、よし行こうと意を決した」と締めくくっている。

辞令を知って左遷されたと疑念を懐いた僕の迷いと心の傷がそんな軽いものでなかったことは前稿に書いたが、4年半前はそれをつっこんで書きたくない心境だったのだろう。

こんなことがあった。来独された関連会社の専務さんが、話の流れの中で僕がドイツに来たのはちょっと意外だったねという意味で「詰め腹でも切らされたかな」と笑った。冗談のつもりだったのだろうがこれがいけなかった。「なんだと」といきなり怒りに火がついて睨みつけた僕の殺気が物凄かったと思われ、同行の部長さんが慌てて話題をそらせて事なきを得た。4年半前のブログは齢62を重ねて過去の出来事に円満になった価値観で書かれたものだった。

僕が行きませんなんてことは空想だにしてない人事部からは事務的に指示がきて、1か月ほどドイツ語の学校に通った。僕の赴任は内々にドイツの社長ぶくみということだったが、現法のステータスは銀行であり社内辞令だけではなれず、ドイツ連邦金融監督局のインタビューをパスする必要があった。ドイツ語の口頭試問である。女の先生がドイツで何をするのかと聞くので人事に言われた通り「ゲシェフツフューラーです」と答えるとええっと絶句している。若僧が「頭取です」といったからだろうがそれも気がついてなかった。こんなにドイツ語が喋れない人が大丈夫かという絶句でもあったのだろう。行くのは消極的選択にすぎず興味がわいたわけではないから、元より不得手な語学にモチベーションがわくはずもなく、仕事だから真面目にやろうという気もなかった。それほど異動に対する気持ちはねじ曲がっていたのである。

家族を巣鴨において単身で赴任したのは7月だった。こう書いている。「オフィスに行ってみる。1000人の大拠点であるロンドンから見ると甚だうら寂しい都落ち感があり、中小企業に再就職したようでああこれで俺も終わりかなと思った」。まったくその通りである。何が悲しくてこんな田舎に俺が。失敗だ。辞めるべきだった。そう思っていたから専務に噛みついてしまったのだ。本音はいまもそうだ。ドイツ語の口頭試問の準備なんかで遊んだ37才の1年は今の10年分ぐらい値打ちがあった。それでもドイツ好きになれたのは、家族が生活になじんで素晴らしい思い出がたくさんできたから、そして言うまでもなく、本場でクラシック音楽三昧に浸れたからである。

赴任して現法社長からまず命じられたのは家を決めることだった。職位は課長でロンドン時代と同じである。あのヘンドン程度の家かなと思っていたが、予算は特に言われなかった。だんだんわかってきたが、80人の拠点のナンバー2は想像より偉かったのだ。当時はそんなことも、それなら何が許されるのかもわかっていなかった。現地の不動産屋に運転手と日本人の総務課長が帯同してくれ、好みはこうだというと、「ではケーニッヒシュタインはどうでしょう」という。見たことも聞いたこともない。とにかく行ってみるかとなり、3,40分郊外に車を走らせると、小高い丘の上にその街はあった。

素晴らしい。なんだかおとぎの国みたいだ。即座にそう思ったが、旅行・出張と住むこととは別次元の話である。生活は安全か、治安はどうか、どうやって通うのか、車はどうするのか、教育はどうするのか、いじめられないか、日本食はあるのか等々心配したらきりがない。なにせ自分も家内もドイツ語がわからないのである。生活のグレード云々なんて次元ではない「生きていけるのだろうか」という最低限のライフラインの話であった。

ケーニッヒシュタインの借家を決めたが、家族が来るまでの数週間はホテル住まいをして仕事の準備に明け暮れた。何度か家を見に当地にやってきたが、夕刻にひとりぽつんと街路に立っていると、何で俺はこんな異国にいるんだっけとなって無性に心細かった。だから妻と2人の娘が会社の運転手に案内されてやってきてくれた時の光景はなかなか現実とは受け取れず、まるで夢かドラマのひとコマみたいだった。その喜びといったらない。人生で最も嬉しかった瞬間のひとつだ。

当時は知らなかったがケーニッヒの近傍は全ドイツで平均所得が最も高い。ロスチャイルド家、メンデルスゾーン家などユダヤ系富裕層の屋敷があり東京だと成城か田園調布というところだが、景色が見事な観光地でもあるから芦屋の六麓荘に近い。借りたのはフーゴー・アメルング通りにある下の写真中央の庭付きの一軒家だ。2世帯住居で手前が大家、我が家は向こう半分である。周囲は森だ。その奥に僕の敬愛する大指揮者オットー・クレンペラーが湯治していたクア・バートがあった。

石造りの堅固な家は3フロアあって、1階のリビングは日本の感覚だと巨大で、ダイニングも兼ねた。オーディオはその空気たっぷりの空間で春の祭典が心置きなく大音量で鳴らせ、音響は後にも先にも一番だった。ここの音のイメージが自宅を建てる時のリスニングルームの設計に影響した。ロンドン、日本ではお隣さんに音が筒抜けでフラストレーションがたまっていたがその心配はなくなったのは大変ありがたかった。2階は寝室、地階にピアノ、シンセを置き、子供はその窓からも庭に出られ、斜面なので冬はスキーやそりすべりで遊んだ。

それまでに住んだ最大の家だった。翌年に社長に昇格して市内の公邸に移りこの家の生活は1年で終わってしまうが、いまでもこの家はかつて住んだ借家で一番好きだ。ドイツの奥座敷に居を構えてベートーベンやブラームスやブルックナーを聴く。仕事といっても次席は収益責任がなく気楽だ。無駄な1年だと憤っていた自分が愚かだった。家族に囲まれ、シンセサイザーに没頭し、音楽会に通いつめ、娘のピアノ教師だったソプラノ歌手さんと音楽談義をする。まるでアーティストみたいな1年だった。

ケーニッヒの街は文化の香りが素敵と表現するしかなく、毎週末に家族でぶらぶら散歩してお城に登ったりクアハウスでお茶をして庭園で子供を遊ばせ、そこそこおいしいイタリアンや中華もあった。日本のテレビも情報もないので娘たちに「小学1年生」と「めばえ」という雑誌を会社でサブスクライブした。毎月それを持ち帰ってひとりづつ手渡すときの喜びようといったらない。夜になると玄関は薄暗いのだが、袋を開けて雑誌を取り出した時の二人の目を見開いた顔は光り輝いて見え、まるでフェルメールの絵みたいだった。

車は前任者と同僚からBMWを2台買い、新しい方は家内が、ボロい方は僕が通勤に使った。ロンドン時代の終わりの方も車通勤したが、大都市と違ってのんびりしたものだ。特に山を下っていく通り道にあるバートゾーデンはメンデルスゾーンがあのヴァイオリン協奏曲を書いた村で、塩と温泉で知られる保養地だ。夏の帰り道にそこを通ると黄色い花畑が西日に輝き、牛と丸い干し草が点々として、ゴッホの「午睡」さながらである。メンデルスゾーンならずとも詩心がわき、毎日なんともいえない幸福感が満ちてくるのを感じた。

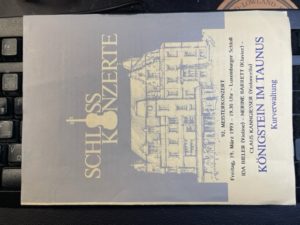

まずドイツ人の秘書に演奏会の情報を取り寄せてもらう。会社からすぐのアルテオーパー(旧歌劇場)のプログラムは涎が出るほど凄い。歌劇場はフランクフルトも上等なのがあるが近隣の都市ほぼ全部にもあり毎日のようにやっているでは ないか。アウトバーンは200km出せるので水戸、静岡あたりに3,40分で行け、会社の帰りにちょっと寄っていくかという感じだから日本で説明しても誰もわかってくれない。ベルリンだってフライトで1時間で大阪へ行く気楽さである。天国だった。そんな具合だから地元のケーニヒシュタインのお城で時々あった室内楽演奏会はあまり行けなかったが、翌年1993年の3月19日(金)のは思い出だ。曲目が良かったのと、メロス・カルテットの第二ヴァイオリン、イダ・ヴィーラーが出てくるので買った。ベビーシッターを頼むのも面倒だしどうせなら連れて行ってしまおうということで、娘たちは人生初の演奏会となったからである。モーツァルトのピアノ三重奏K.548、ラヴェルのVn,Vcのためのソナタ、そして地元ゆかりのメンデルスゾーンピアノ三重奏ハ短調Op.66だった。ラヴェル演奏中にヴィーラーの弦が切れるアクシデントがあり、それとは関係なく娘たちは熟睡した。

ないか。アウトバーンは200km出せるので水戸、静岡あたりに3,40分で行け、会社の帰りにちょっと寄っていくかという感じだから日本で説明しても誰もわかってくれない。ベルリンだってフライトで1時間で大阪へ行く気楽さである。天国だった。そんな具合だから地元のケーニヒシュタインのお城で時々あった室内楽演奏会はあまり行けなかったが、翌年1993年の3月19日(金)のは思い出だ。曲目が良かったのと、メロス・カルテットの第二ヴァイオリン、イダ・ヴィーラーが出てくるので買った。ベビーシッターを頼むのも面倒だしどうせなら連れて行ってしまおうということで、娘たちは人生初の演奏会となったからである。モーツァルトのピアノ三重奏K.548、ラヴェルのVn,Vcのためのソナタ、そして地元ゆかりのメンデルスゾーンピアノ三重奏ハ短調Op.66だった。ラヴェル演奏中にヴィーラーの弦が切れるアクシデントがあり、それとは関係なく娘たちは熟睡した。

大好きな街がヴィースバーデンだ。ケーニヒからマイン川ぞいに車で30分ほどで近く、週末に家族で行っていつもお気に入りのタイ料理店で夕食をして帰った(アジア料理は貴重だった)。古来より王侯貴族の温泉保養地で社交場でもあり、オペラハウス、カジノがある。フルトヴェングラーやシューリヒトはこで振っていたし、ブラームスは交響曲の3番を書いた。ドストエフスキーは「罪と罰」の第1章をここで書いた。

クアハウス(写真)には有名なカジノがある。

ドストエフスキーはドイツ語ができなかったがドイツが好きだった。賭博依存症であり、ここで覚えたルーレットにはまり、バートホンブルグ、バーデン=バーデンのカジノにも入りびたった(3都市とも彼の銅像が立っている)。バートホンブルグは我がケーニヒシュタインの隣り街であり、バーデン=バーデンは2度休暇を過ごして我が心の故郷になる街である。彼はルーレット必勝法をあみだして手紙にまで書いているが、それで大負けして「賭博者」を書いて少しは取り戻しただろう。憎めない男だ。

ヘッセン州立歌劇場には友人と足しげく通い、念願だったワーグナーのリングなどオペラをたくさんきいた。ここでオペラというものを覚えたといっていい。幼い娘たちもオペラ、バレエをここで初めて観ている。

休暇を取ってバーデン=バーデンに初めて行ったのはケーニヒから、1992年10月だ。ロマンチック街道を通って行った気がするがあまり定かでない。ローマ時代からあるヨーロッパ有数の温泉保養地だが、クラシックファン憧れの地でもあるからそこに立てるだけで大興奮だった。なにせブラームス、クララ・シューマン、J・シュトラウス、ベルリオーズ、ワルター、クレンペラー、セルなどのゆかりの地であり、フルトヴェングラー、ブーレーズはここで亡くなった。

泊まったホテルのロビーでリド・ベッタリーニ(1927 – 2019)の個展をやっており、衝動買いした。この絵は石の家によく合った。

フランクフルトは別天地である。なんのことはない、あれほど嫌だった赴任のことなどけろりと忘れて、よし仕事をやるぞという気概に満ち満ちているではないか。ここで少し学んだ。自分の運命は自分で決められないようだ。なるようにしかならない。ならば楽しめばいいやと。

ケーニッヒシュタインの家は1992年7月に入居し、翌年6月に市内に引っ越すまでたったの1年の滞在だが、僕の人生の重要な分岐点だった。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が家の引っ越しヒストリー(4)

2021 OCT 9 15:15:48 pm by 東 賢太郎

留学と英国勤務を終えて、次の辞令は東京の本社勤務だった。1990年5月、8年ぶりの帰国である。ノムラ・ロンドンのために最後にした仕事がある。11月のこと、英国の歴史的建造物である旧郵便局ビルに引っ越しをした式典にジョン・メージャー新首相が臨席することになり、その様子を東京本社のスタジオから全支店に向けて実況中継するはこびになった。ロンドン帰りほやほやだったからだろう、そこで某局の女子アナとキャスターをやれということになったのだ。ビデオが手元にあるが冷や汗ものだ。ここにいきさつを書いた。

東京へは出張で数えきれないぐらい何度も戻ってはいたが、ひと仕事終えてひとり成田空港の出国ゲートにやってくるのはいつも遅い午後だった。決まってもう薄暗いのが憂鬱である。すると親元を離れるのが無性につらくなってきて、毎度毎度かわりばえのないみやげ物売り場をあてもなくぶらついて、いつも必ず「行きたくないなあ」と後ろ髪を引かれるのだ。そしてとうとう搭乗開始のアナウンスがある。執行の時が来た死刑囚みたいに乗機するとスチュワーデスに頼んでワインをがぶ飲みしてしまい、気がつくと午後のロンドン・ヒースロー空港に降り立っている。すると妻子の待つ家があるという安堵か、なにやら故郷に帰ってきたような気分がしているのである。離陸の寂しさはなんだったのかとおかしなものだが、それは自分が旅人の人生を送っているからなのだといつも納得した。

そして、今度はいよいよ、それが東京になるのである。

今か今かと待ちかねていた両親がもろ手をあげて喜んでくれた。もうあんな寂しい思いはしなくてすむ。その時の父はいまの僕と同じ66才で、初顔見せになる次女は飛行機に乗せてくれるぎりぎりの生後2か月だ。最高の親孝行であった。「我々はマンションにでも住むからうちに住みなさい」と父がいってくれたが、ロンドンの一軒家でふくれあがった荷物は実家には入りきらない。たまたま、僕と入れかわりでロンドンに赴任することになった先輩が「転勤なんて思ってもみなかったよ。手狭なんで引っ越そうと契約しちゃった家があるんだ。お互いに手間が省けてちょうどいいじゃないか、そのまま引き継いでくれないか」という話があった。それが巣鴨の青い家だった。

文京区に住もうという考えは僕の場合は出ようもなかった。思い出の駒場で何軒か家内と探してはみたが魅力がない。三田線で通勤は10分だしまあいいかという気になって巣鴨の家を借りることに決めたのである。さしたる意味はなく単にご縁に乗っかっただけだったが、この決断が僕の人生航路の重要な分岐点になることは知る由もなかった。時は歴史的バブルの絶頂期だったことは書いておかねばならない。野村不動産からは社員優遇と銘うった一戸建て物件の抽選のお報せがあり、同期の連中は超低利のローンを組んで7,8千万円のマイホームを競うように買っていた。ゴルフ会員権もあがるぞと大ブームであり、業者がしつこく電話をかけてきた。しかし全然興味がわかなかったのは何故だろう?8千万は高いと思ったのはある。しかしそれよりも、誰に言われたわけでもないがいずれまた外国だ、今回の東京は仮住まいだと予感していた気もする。

8年もブランクがあると、日本はちょっとした異国である。地下鉄がわからない。カラオケは歌がなく、みんなが盛り上がっている飲み屋の話題についていけない。本社の女性総合職は存在していることすら知らず、まだ全社で10人ぐらいというのに配属になった課にその一人のHさんがいた。京大の学士入学に受かってしまう才媛でエース級である。男と一緒に呼び捨てにするのを良しとするカルチャーもあるにはあってそれでもよかったが、「さん」づけで呼ぶことになる。営業ならそうしなかったが、本社はそのそのムードではなかった。それを契機に処世術も人生観も大転換を迫られたことになる。さすがに男まで「くん」づけはしなかったが、机をたたいて怒鳴ることはできなくなったのである。

母親の強い影響で東京は西側しかないと思っていて、駒場は好きでも本郷は住める臨界点を超えており下宿するのさえ一種の思い切りが要った。だから母はきっと歓迎してなかっただろうが、巣鴨は住めば都だった。寿司屋、焼肉屋、ラーメン屋、蕎麦屋、お好み焼き屋、焼き鳥屋、洋食屋、街中華・・・ロンドンでも日本食レストランは増えていたがそうしたB級メシの類は二流で、ここでは夢のように美味だ。おばあちゃんの原宿といわれ、とげぬき地蔵で有名な「地蔵通り商店街」は情緒満点である。鰻の「八ツ目や にしむら」、すっぽんの「三浦屋」、江戸時代からある飴屋「巣鴨 金太郎飴」など素晴らしい。漬物、豆腐、納豆、佃煮、飴など江戸庶民の好物がここではオリジナルの風情で食せたからたまらない。父方は神田っ子であり、東京の東側だった江戸を愛する人間だという自分のルーツみたいなものがわかってきた。

週末にはCD屋、本屋にどっぷり浸りこんでいた。何よりそれに飢えていた。秋葉原、神保町のコースはもちろんだが、もっと近い池袋のWAVEでCDを買ってそこから少し先の本のデパート、ジュンク堂書店へというコースにも抗しがたい魅力があって、日曜日の遅い朝に思い立つやふらふら出て行って丸一日を池袋で過ごすことになる。僕は本もCDも疲れて動けなくなるまであれこれ迷って買うのが飯より好きなのだ。これはすぐれてプライベートでピンポイントで趣味性の強いものだ。誰かと連れ立ってということはあり得ないが、特に女性でそういう人は見たことがない。家内や娘と本屋に行くというのはフレンチのフルコースを10分で食べてねと言われるに等しいのである。野球も飢えていたはずだが通勤途中にあった東京ドームに行っていない。テレビで足りるからで、それより書物と音楽を心ゆくまで自由に迷いまくるほうがずっと大事だったと思われる。

巣鴨時代の勤務地はというと、最初は日本橋1丁目1番地のいわゆる軍艦ビルで、やがて部ごと新しかった大手町のアーバンネットビルに引っ越すことになる。これが初の大手町勤務であり大いに気分は新鮮だったが、メシがまずいのは閉口した。和洋中なんでもお好みをセルフで手軽にいける巨大な地下食堂が評判で、部下にひっぱられて行ってみたが、まるで寮の食堂だ。といって周囲にもロクなのがない。外国帰りにこれはない。大手町は2度目の帰国後にも野村で4年、みずほで4年半と10年も働く場所となるが、見事に最初から最後まで一貫してメシはまずかった。数少ない例外が旧興銀の食堂の「鯛めし」と農中ビル地下の和食屋と大手町ビル地下街のうなぎ屋という具合である。独立して今度は皇居の反対側の紀尾井町の住人になるが、重視したのはもちろんそれ。ランチの質が雲泥の差なのである。思えばそっちは11年となり、中高時代を入れると千代田区生活は27年になった。

拝命した仕事は国際金融部コーポレートファイナンス課長だ。営業職しかやってないのにいきなり引受部門の課長ポストだった。何もわからなかったが、Hさんら7、8名いた課員が優秀で先生にもなってくれ、僕は毎日彼らから案件のブリーフィングを受け、東証上場させたいボーイングのCEOが田淵社長と会食するから同席しろ、営業企画部に支店で株を売ってもらうよう説得しろ、大蔵省にワラント債を認めさせろ等の仕事に責任者として駆り出される。つまり、少し偉そうにいわせてもらえば課員が官僚であるのに対して大臣みたいな役回りが求められていたのかもしれない。まだ課長に昇格して間もなかったから本社でそんなに幅がきくわけでもなく、大した役には立てなかった。

海外出張は度々したが、メキシコに2度と、南米(ブラジル、アルゼンチン、チリ)に行ったのが思い出深い。ブラジルの往路はバンクーバー、帰路はニューヨーク経由のヴァリグ航空で飛ぶが、ビジネスクラスでもフルコースのステーキが出るサービスは大変結構だった(それが祟ったか後に経営破綻)。着いてみると事前に勉強してきた通り年300%のインフレで、ホテルの宝石売り場を日々チェックしたが売値は毎日ちゃんと1%上がっている。もちろん国の財政がボロボロだからそうなるわけで、驚くべきことに私企業の社員より公務員の数の方が多かった。スペックを見る限り明日に破綻しても不思議でない見るも悲惨な国家だったが、国民はどこ吹く風のケセラセラである。人間それでいいし国もそれでも成り立つのかと、たった1週間の衝撃の光景で人生観まで変わった。ここに書いてある。

メキシコでも学ぶものがあった。といっても仕事は世界のどこでも同じようなもので、旅や遊びから学ぶことの方がずっと多い。可愛い子には旅をさせよというが、この2年間の出張がなければこういうことは思いつかなかったろう。

それやこれやが起こっていた2年を過ごしたのが下の写真の巣鴨の家だ。引っ越しは子供の荷物と僕のピアノ・音楽グッズが増えて大変だったはずだが、忙しくて覚えていない。当時の写真が見つからないのでGoogle Earthで探したらその家はいまこうなっていた。ガレージは当時はなかったが「青い家」はそのままだ。建物は3世帯に仕切られており、我が家はその真ん中でここに両親が何度も足をはこんでくれた。この景色を見て毎朝出社していたのが懐かしい。

長女はここで初めて幼稚園生になり、1度だけお遊戯を見に行った記憶がある。その後も子供の学校は家内まかせでほとんど見てやれなかった。次女はというと、どこへ行っても乳母車に積んだ赤ちゃん用の竹網みの籠ですやすやと眠っていた。近くの焼肉屋や中華料理店でも、ドライブして富士山の五合目まで登ってもそうだ。歩く時はいつも僕の担当で、危険のないように必ず利き腕で持ったので重みは右腕が覚えている。彼女もこの家ですくすく育ち、よく遊び、しっかり歩けるようになった。

ここでシンセサイザーを買った。先輩が簡易なのを持っていて、そういう芸当ができることを知った。何の知識もなかったが情熱先行だ。秋葉原でマックPCとその他の器材を買ってきて数日間の悪戦苦闘。ついにオーケストラの音が出た時の感動たるや筆舌に尽くし難く、ぱーっと光り輝く未来が眼前に開けた気がしたのである。ところが、それからほどなくしてフランクフルトに異動という辞令が出る。たった2年でまたヨーロッパか、親元を離れるのか。光は消えた。そのころ、このブログにある戦いのど真ん中にあり、ゴールドマンに敗北を喫して国内営業に予約させた300億円ぐらいが宙に浮くという事件があった。その詰め腹なのか左遷なのかという被害妄想まであって大いに複雑だった。

だからである、この時、野村を辞めようかという気がむくむくと頭をもたげてきていた。もちろん誰にも相談などできない。会社でそんな気配を見抜かれただけでサラリーマン人生は終わるし、家内や両親に言っても無用な心配をかけるだけだ。特に妻にとってせっかく落ち着いた日本からまた海外に出る、しかも今度は言葉もわからないドイツである。亭主の気持ちががふらついていては家庭がもたなくなるかもしれなかった。辞めても大丈夫と思ったのは根拠があった。1985年、ロンドンの2年目にあるハプニングがあって、7年も前の自分の値段を具体的に知っていたからだ。それが今や実績をあげた37才の絶頂期である。野村での年収は1千万円ちょっとだが、外資系の東京現法に何倍かで売り込めるのではないかと思案したのだ。試す価値は充分にあった。

ハプニングとは何かというと、担当先だった大手スイス銀行SBCのヘッドから「秘密裡に会いたい」と電話があったのだ。ロンドンの冬の夕刻で、外は真っ暗だった。先方のオフィスへ行ってみると役員室のような部屋で幹部が二人待ち構えており、いきなり予想外の展開になった。「ロンドンの日本株部門のヘッドを探している。理由は言えないが君がリストの筆頭だ。年俸25万ポンドを保証するので来る気はないか」というオファーがあったのである。30才の小僧に当時の為替レートで7千万円のギャランティーだ。びっくりした。どう反応したか覚えがないが、” I’ll think about it.(考えさせてください)” とだけ答えて帰った気がする。やたらと首をぽきぽき鳴らす人だったのと部屋の照明がやけに暗めだったのを覚えている。しかし当時の僕の辞書に転職の二文字はない。むしろ「そんなに軽く見られているのか」という気持もあって断ってしまったが、後々までこのご評価は心に留まっていた。頼んでもいない第三者の評価だ。俺は自信をもっていいと思うようになっていた。

だから青い家でさんざんひとりで悩んだのだ。そして最後に「大人しくフランクフルトへ行こう」と腹をくくった。たくさんのお世話になった方々との人間関係もあったが、西洋のああいう人達、あんまり好きになれない金融界の餓鬼たちの奴隷になるのが虫が好かなかったのもある。思えば自分だって仕事では同類の餓鬼なんだ、西洋に何の違和感もないしウォートンのMBAでもあったし、外資系で10年も我慢すれば米国人が理想とする40半ばの悠々自適の引退ができたのではないかとも思う。しかし僕はジョン万次郎の能力は認めるけれど生き方としては勝海舟だという人間であり、そう教育されていた。だから父に「ドイツだ」というと「頑張っておいで」とだけ言われ、そうだなと吹っ切れたのだった。さらにもうひとつ重要なことがある。先輩のご縁で巣鴨の借家に入ってしまったので「マイホームの勧誘」に乗らなかったことだ。もし同期と一緒に家を買ってしまっていたら?年収1千万の身でローンを返済しながら、せっかくの新居には他人が住んで我が家はドイツの借家で慎ましく暮らすのだ。あまりにアホらしく、東京に居ようとなったに相違ない。

どっちの道が良かったかというと何とも言えない。若くして外資だったらどデカいことができたかもしれない。神様がタイムマシンであの日に戻してくれるならば、今度はもちろん辞める方を選んでみたい。でも、そうなると一つだけ困ることがある。ドイツで生まれた長男がこの世にいないからだ。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が家の引っ越しヒストリー(3)

2021 SEP 26 23:23:00 pm by 東 賢太郎

ロンドンに着任した。1984年、入社5年目の夏である。家が決まるまでホテルに逗留したが、テレビでロス五輪をやっていたのを覚えているから7~8月のことだったろう。

そんなのを見ている場合ではない。配属先のインスティテューショナル・セールス・デパートメント(機関投資家営業部)は海外はもちろん全野村の拠点の稼ぎ頭のひとつで、そうそうたる先輩方がしのぎを削るウルトラ激務の部署として名が轟いていたからだ。株式営業は経験していたが、それは梅田支店の国内リテールの話である。2年のブランクで留学ボケもしているだろう。ここは世界の金融ビジネスの頂点、お客は誰もが知る著名な金融機関や機関投資家なのだ、そのまんま通用するとは思えない。武者震いは大いにしたが、できるというほどの自信はなかった。

ヒースロー空港にはK課長が出迎えて下さった。車で会社へ向かう道すがらあまり会話はなく、はっとするようなストレートな物言いが幾つかあった。推奨する銘柄の情報取得ルート云々の話だったと記憶するが「どうすれば?」ときくとお前アホかという視線で「自分で調べろよ」の一言が返ってきた。ここで生きるには自助しかないなと感じた。数日たってそれを話すと「おまえ、Kさんが迎えに来てくれるなんてありえねんだぞ」と別の先輩が諭してくれた。そりゃあこちとら実績もない新参者だ。K課長と1対1で会話できるのはそれが最初で最後だよという意味だったが、もっと深い意味があることがだんだんわかってきた。

当時のオフィスは上掲写真にほど近い、金融街シティの中心であるバンク駅の東に徒歩数分のグレースチャーチ・ストリートにあった(後にモニュメント、チープサイドに移る)。Kさんは課長である。外人を入れて20人ぐらいの部なのに課長が仕切ってる。車中で会話しながら凄いなあと感じていたが、そういう敬意なんて甘ちゃんなものが成り立つ世界でないことをその日に知ることになった。オフィスに着くなり営業場の全員が軍隊みたいに起立する。僕の紹介など数秒で終わり、「やるぞ」の号令で全員が狭い会議室になだれこむ。夕刻の反省会・営業会議のようだ。普段通りの激烈な “詰め” が眼前で始まって度肝を抜かれた。目を疑う営業数字の話ではない、Kさんの詰めのキツさである。朝は6時半に集合して東京本社株式部と会議のようだ。そこでその日の営業目標を決め、夜までかけてそれを必達する。これこそがロンドンの掟(おきて)だと知って震え上がった。トヨタをしのぐ経常利益5千億円、ノルマ証券と揶揄された野村の営業現場で楽な所はなかったろうが、トップをひた走るロンドンはまさに戦場、修羅場だったのだ。

時は日本株ブームの発端だ。グローバル投資のメッカであるロンドンのシティは煮えたぎるほど熱かった。僕が野村に入社した79年の日経平均株価は6,000円、このころが1万円ぐらいである。そこから87年1月に2万円の大台を超え、その後の3年弱でほぼ倍になった。その最後が1989年12月29日、年末最後の取引となった大納会でつけた3万8915円の史上最高値だ。1984~90年だった僕の「ロンドン時代」はその上昇とシンクロしているからラッキーだったと言われれば本当にそうだ。ただ、お天気と一緒で、雨の日は全員に雨、晴れの日は全員に晴れである。ブラックマンデーを除けば「快晴続き」だったこの業界は参入者がごったがえし熾烈な競争が展開される。その好例がここで書くノムラロンドンだったと考えていただければと思う。なにせ、掟だから部の商売が目標に達しないと誰も帰れない。現地社員は帰すが日本人は9時10時はざら、時に深夜にもなり、そんな時刻に英国人の自宅に電話していいのかと仰天すると「ばか、相手はプロなんだよ。大事な話は聞きたい」が現場の常識だった。たしかに我々が相手にする顧客はファンド・マネージャーである。運用成績に出世がかかっている。寝ている間に東京市場で大事があれば知らなかったでは済まないのだ。3年後のブラックマンデーでまさにそれが起きた。お客さんが夜中の2時3時に我々のオフィスにやってきて保有株を売るか売らぬか決めた。彼らにとって我々は不可欠の情報源、羅針盤であり、野村はやりすぎだという声はなく、こちらが日々緊張感ある仕事につとめればそれなりの注文をいただけるというウインウイン関係にあった。

だから何もなくても夜9時10時はざらなのである。上がだらだらいるから帰れないとかサービス残業なんて悠長なものではない。課員は会議室に集められ、その日の反省と明日の営業計画をK課長を相手にひとりひとりプレゼンさせられるのである。この時間は地獄だ。言ったことは翌日 “実現” する必要があるから生半可なことは言えないが申告が少ないと「お客さんをつかんでない」と怒鳴られる。「万事、大きく有言実行」が掟なのだ。野村でなければこんな理不尽は通るるはずもなく今なら完全にブラック、同じ証券界でも他社とは決定的に違う。しかし、本稿の最後にその理由を書くが、これを叩きこまれたのは後々の僕の人生にものすごく大きな影響を与えたのだ。Kさんは意気と度胸の営業マンなどとはほど遠いインテリで、コロンビア大学MBAであり、当時日本人は数名しかいなかったCFA(米国証券アナリスト)取得者でもある上に頭が抜群に切れる。プレゼンにびしびし鋭いツッコミが入り、あ~う~となってしまうと全員の前でさらし者になり、人間の尊厳を瞬間蒸発させるほどボコボコに叩きのめされてしまうのだ。別に殴られるわけではないが、言葉でビジネスをする我々にとって言葉でねじ伏せられるショックは殴られるより大きいのだ。しかし、ツッコミは理が通っていた。それを論破できないなら同様に頭が切れるファンドマネージャーに納得されるはずもなく、従って、翌日に注文はいただけず、言ったことは未達になるのである。有言実行できない者は野村で生き残れない。だからKさんと戦うことは自分のためになると考えるしかなかった。

それはウォートンのクラス討議など子供のお遊びに思えるほど実弾実装の戦闘訓練だった。知識・経験で最高峰にあるKさんを納得させられれば世に怖いものはない。当時は日々飛んでくる彼の銃弾をよけるのに必死だっただけだがそれで力がついたのだろう、何を薦めても無反応で発注皆無だったお客さん達にだんだん認められてきた。そのひとりが前回書いたケンブリッジ大学ダブル首席でリード・ステンハウス社の日本株運用首席デイビッド・パターソンさんだったのだ。彼の頭脳は当然の如く難攻不落で、一見とっつきも悪く、ケンと呼んでもらうのに半年かかったが、そうなってからは商売をしてもらえるようになった。すると先輩方も初めて仲間と認めてくれる。上司のヨイショやソンタクで身が持つのではなく万事が顧客の評価ありきだから極めてまっとうな組織だと思った。

Kさんだけでなく先輩方は皆さん個性あふれるつわもので多士済々である。そこで会社の重要なアカウントであるクェート投資庁、ロスチャイルド、モルガンなどを担当させてもらえることが「一軍選手」「レギュラー」のあかしだ。そこに至るまで2、3年はかかったが、慣れ親しんだ野球チームに似た感覚だった。課は4つあったが部の予算は全員で達成するから誰がその日のヒーローであってもいい。僕のホームランで達成しても大先輩含めて皆が喜んでくれる。逆の日もある。この喜怒哀楽の共有を6年も真剣勝負でやっていたわけだから、当時のメンバーはお互いの実力を熟知しており、今でも結束は固く「ロンドン会」と称していっしょに旅行したりしている(http://「野村ロンドン会」直島旅行)。仲間なんてもんじゃない、まぎれもなく「戦友」。第2の人生で上場企業の社長、役員の座を射止めた人がこのメンバーから5人も輩出されているが、Kさんの薫陶だから全く不思議に思わない(http://僕にとってロンドン?戦場ですね)。僕もその一人だが、それより何より、ソナー・アドバイザーズ株式会社がこのメンバーに出資していただいてできたことこそが人生を決した。同社はまさに「ウォートンから直にロンドンに赴任しろ」というあの嬉しくない辞令が生んだ人脈からできた会社なのだ。

若い方々に申し上げたいが、人脈はこうやってほんの偶然からできる。しかし転校や転勤や友人の紹介や飲み会で出会ったなどという「偶然」は、後に大きな実が成ってから振り返れば「小さなきっかけだったよね」というだけの話であって、何事だって、あなたが両親のもとに生まれたことだって、「偶然」なのだ。「大きな実」が成るには「大きなわけ」があったのである。百万回飲み会に出て偶然を求めてもそれがなければ何も起きないだろう。あると信じて求め続ける蜃気楼の名前が「人脈」なのだ。もっとはっきり言おう、求めるべきは「困ったときに助け合う仲間」なのだ。「コネ」といってもいい。あなたが困った仲間を救える「何ものか」がないと、困ったときに助けてももらえない。助けてもらえない人脈など、お店から来るお義理の年賀状の束みたいなもの。何枚あっても意味がない。「もっと大きなわけ」の正体はその「何ものか」なのである。僕は行きたくなかったロンドンで文句を言わずに6年働き、仲間と経験を共有して自然にそれができた。要するに、与えられた仕事を一生懸命にやったのが良かった。恋なら偶然からそのまま実が成ることはあるが、仕事でそれはまずない。

赴任3年目の1987年、4番打者とはいわないがクリーンアップに入れるぐらいの数字を僕はあげられるようになっていた。パターソンさんやクロウさんのような贔屓筋ができたからに他ならない、すべてはお客さんのおかげで仕事は順調だった。しかし私生活では子供がなかなかできなかった。だからその年に妻からきいた吉報は嬉しく、そこでさっそく、イースト・フィンチリーを出て一軒家に引っ越そうということになる。3階建てのタウンハウスでは階段の上り下りが多くて不安だからだ。クルマも安全第一でボルボに買い換えた。そう言いつつ夏休みは1週間の地中海クルーズに行ってしまっているのだが、そのチケットはアドバイスが成功して利益が出た旅行代理店の経営者が送ってくださったのだった。苦労して築いたお客さんとの人間関係から返すこともできず、会社には買ったことにして行かせていただいたものだ。

ロンドン~ヴェニスはフライト。そこでラ・パルマというクルーズ船に人生初めて乗りこんでアドリア海を下り、両岸が船幅ぎりぎりに迫る(写真)コリント海峡をしずしずと進んでからアテネを見物してエーゲ海へ出る。魅惑的だ。世界史で習った地名が次々と眼前に現れてわくわくの連続である。トルコに近いロドス島の東岸リンドスまで行って神話を聞きながら巡ったアクロポリスの遺跡の光景は僕の中にラヴェルの「ダフニスとクロエ」を呼び起こし、なぜだかこの地への強烈な憧憬が湧き起こってしまい、また来るぞという気持になった。帰路で寄港したクロアチアのドゥブロヴニクの美しさは衝撃的で、ずっとそこにいたいと思った。数千人は乗っていた船に東洋人の姿は我々しかなく、2か月後に出産予定でお腹の大きい家内はとても目立った。毎日同じテーブルで食事する3組の英国人カップルの皆さんがやさしくしてくれ、素晴らしい時を過ごした。皆さんご主人がリタイアされたご褒美旅行だったが、今は僕がその年齢になっているのだ。

そうこうあって見つけたのがフィンチリー同様にロンドン北部郊外に位置する住宅地ヘンドン・セントラルのこの家だった(左から2番目、奥にそこそこの芝生のガーデンがある)。ミルヒル、ヘンドン、PLというよくプレーするゴルフ場が近いのが魅力だった。引っ越しは87年のはじめあたりまでにしたと思うが覚えてない。同じ都市内で移動したことは後のドイツ、スイス、香港でもあるが、この時は会社の事情でなく出産のためと目的がはっきりしていたから苦痛でなかったのだろう。写真はGoogleにある今の姿だがちっともかわっていないのが感動的でさえある。長女は同年10月に、次女は日本に帰国する直前の1990年5月に英国ロンドン市で生まれ、この家で産湯を使った。

長女が生まれる直前に、前述のブラックマンデーがあった。その前日にロンドンを季節外れの台風が襲っていて、早朝にクルマで出ようとすると家から見て左にあった大木が道をまたいで根こそぎ倒れていた。写真の向こうの方へは車が行けず手前側に戻ったものだ。そうしたらその昼にニューヨークで株が23%の暴落となり、翌日の日本も蜂の巣をつついたような騒ぎである。僕らは会社で徹夜した。そうしたドタバタの木曜日の朝、妻が陣痛を訴え入院する。やむなくいったん出社して午後に病院に駆けつけた。寝ておらずふらふらだったので病院にお願いして隣の病室のベッドで仮眠させてもらった。誰やら女性の大声で目覚めると看護師さんだ。「何やってんのよ早く早く」と腕をひっぱり、問答無用の出産立ち合いとなる。頭がくらくらして椅子に倒れ込み、ひたすら名前を考えていると看護師さんが笑顔で寄ってきてドーンと娘のだっこになった。この時の重みは今でも腕が覚えている。かけてくれたおめでとうの言葉は ”It’s your daughter.” だ。そうかまだ ” it ” なのか、はやく名前をつけてあげなくてはと思った。次女、長男の時は東京、ロンドンにいて申し訳なかったが、名前はこれだというのを事前に考えて決定は速かった。長女も次女も義母が来英してくれ、2、3日で妻は退院してこの家で水入らずになった喜びは忘れられない。1990年6月に東京に転勤となってここを去るとき、名残惜しいので庭の出てすぐ左に木を植えてきた。今はどうなっているのだろう。

Kさんは部長になられてたしかその前年に東京に転勤された。僕はボコボコは免れたもののたくさん叱られた。当時は若くて無謀。ある時、Kさんに言われたちょっとしたことでこっちが切れ、掃除用具の入ったロッカーを蹴倒してしまった。それでもついぞ関係が悪くなることがなく、常務になられても変わらず遊んでもらい、僕がスイスの社長になった1997年2月にはふたりでダボス会議に出席して昼夜ともに勉強させていただきスキーまで楽しんだ。最後に品のないカネの話で申しわけないが、証券の世界に身を置いた人間でそれ以外の成功の尺度は国際的にないと思うので感謝をこめて書いておく。ロンドンで彼の指揮下で約3年「頑張った」というより「耐えた」が、だんだんと、「ここでKさんならどうするだろう」と考えるようになった。そうして86年ごろ、今だから書くが、スイスのSBCのロンドン現法が秘密裏に会おうと言ってきて年俸7千万円で来ないかと誘われた。当時31才で破格のオファーだが断った。87年ごろには僕個人のサービスに対してお客さんがくださる月間の売買手数料は2億円ぐらいになった。年間で約20億円、6年で少なくとも100億円は稼いだろうから、僕にかけたウォートンMBA取得費用が1億円としても野村證券は充分にペイしたはずだ。そしてこちらも野村を卒業して億単位もらえるようになったからウインーウイン関係だった。キャリアの最後になって総括するなら、証券マンとして尊敬し一番の影響を受けたのはKさんである。7年上にああいう人がいたのだから野村という会社も凄いと思うし、あれだけ日本人離れした能力の高い人が社長になっていれば今ごろどうなっていただろうとも思う。

写真をGoogleで調べていたらサウスフィールズ44番のこの家が売りに出ていて値段が85万ポンド(約1億3千万円)だった。郊外だから5%として家賃が月50~60万円ぐらいか。香港、ニューヨークほどではないがロンドンの家賃は高い。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が家の引っ越しヒストリー(2)

2021 SEP 25 0:00:57 am by 東 賢太郎

1984年の5月、大変にきつかった最後の期末試験と卒論をきりぬけ、全米トップのビジネススクールであるウォートン・スクールのMBA(経営学修士)を取得した。僕はこれを最終学歴として書くべき所に書き、誇りを持っている。政治家がどっかのMBAと履歴書に書いて学歴詐称を問われたケースがあったが、ばれるばれない以前の問題としてMBAというのは日本であんまり勉強もしてないような人が語学留学のノリで取れるような代物ではそもそもないのである。しかし僕も彼らを笑えないことがあった。最後のセメスターで、有名な最難関科目で日本人がこぞって敬遠するIntermediate Accounting(中級会計学)を軽い気持ちで “記念に” 選択してしまったことだ。これはすぐに心底後悔することになった。授業が始まってみると50人のクラスでCPA(公認会計士)が15人もいることがわかり、1割がfail(不可)になる相対評価だから焦った。これを落としたらMBAは取れないという絶体絶命状態だったから試験前の数日間は徹夜で猛勉強し、単位取得発表の前日はへろへろで足腰が立たないのに興奮して眠れもせず、学生生活であれほど恐ろしかったことはない。

なんの自慢にもならないが僕は万事が集中力勝負の人間なので一夜漬けというか直前の追い込み学習は自信があり、大学ではノートを借してくれた友人より成績が良かったりした。それで楽してごまかしてきたが、東大法学部の最後の期末試験とウォートンのこれだけはそんな付け焼刃は木っ端みじんに吹き飛ばされた。いま思えば大馬鹿者というしかないが、単に、どちらも当時考えていたほど甘い学校ではなかったのである。東大では二日連続徹夜(まさに一睡もせず、飯もぬき)で死力の限りを尽くしたはよかったが、あろうことか本番前の朝に力尽きてこたつで寝てしまい、あやうく試験を寝過ごすところだった。あぶないぞと案じていた友達が下宿の窓に小石をぶつけて起こしてくれ、事なきを得た。ただ、たしかその晩だったスビャトスラフ・リヒテルのリサイタルは、東京文化会館まで這うようにして行くには行ったが、席に座った瞬間に熟睡したと思われ一曲も覚えていない。

ウォートンの生活はどんなだったかと問われれば、人智を超えた巨大物量のアサインメント(宿題)に圧倒され続けた2年間だったと答えるしかない。教科書とバルクパック(副教材)を毎日500頁ぐらいは読まないと教室でついていけない(日本語でやってすら地獄の物量)。たまに挙手して発言しないとクラス・パー

ティシペーション(クラス討議への参加)で加点されず、ゼロだと単位をくれない先生もいる。それを鉄砲玉のようなアメリカン・イングリッシュでぶちかまされるのだから、ついていくどころか初めの3か月は何を言っているかすらわからなかった。日本人は帰国子女の人も多かったが、こっちは突然に辞令が出てTOEFLとGmatは何とか最低点をパスした程度。受験英語ぐらいでは歯が立たなかったのだ。しかも法学部で習った日本の法律はMBAには屁の役にも立たず、逆にキモである経済学、会計学は大学でやってないのだから参った。集中するため図書館にひきこもり、午前零時の閉館とともにユニバーシティ・ポリスのパトカーに乗ってアパートまで送られたことも何度かある(当時はキャンパスも危険だった)。乗り越えられたのはひとえに火事場の一夜漬けに慣れていたおかげだ。まあMBAの目的には学問の修得だけでなく実際のビジネス現場での即決即断力や胆力の涵養もあろうからそれでよかったと思うことにしている。ちなみに英語は不思議なもので3か月でテレビCMを見ていたらバーンと聞き取れるようになった。3才位で日本のテレビニュースがある日突然バーンとわかったのを思い出し、そこから何とかキャッチアップできた。

中級会計学の期末試験が終わると、スペイン、スイスに留学した同期がやってきて車でナイヤガラの滝からカナダのモントリオール、ケベック・シティまでドライブした。楽しかったが試験の合否の発表はまだで、気になって生きた心地がしない。ついに2月に合格とわかり、19単位が満了し、晴れてMBA取得が確定した。そうなると遊ぶことしか頭にない。すぐニューヨークへ行きメットで人生初オペラだった「タンホイザー」を聴き、ハーバードにいた東銀の伊藤 (現・一橋大学院教授)の家に泊めてもらって小澤征爾/ボストン響をきいた。母を呼んで3月はワシントンDCへ行きチェコ・フィル、メットでフランシスコ・アライザのモーツァルト「後宮」、4月末に最後のニューヨーク訪問をしてカーネギーホールでアルゲリッチ/デュトワ/モントリオール響でプロコフィエフ3番と幻想交響曲を堪能した。

さて4月に卒業だ。いよいよ東京に戻るぞと引っ越しの荷造りを始めた頃、人事部から部屋に電話が入った。荷物は東京でなくロンドンに送れと言う。頭が真っ白だ。夏休みに勉強はすっぽかして1か月渡欧し、まさか赴任しようとは思ってもいないのでロンドンで記念写真をとりまくってきたワタシなのだ。ショックであり嬉しさはかけらもなかった。しかし人生は分からないものだ、それが6年を過ごすことになるあの素晴らしい英国とのご縁の始まりだったとは。その地で僕は証券業務の何たるかを猛烈に怖い先輩方とウルトラ級に要求の厳しい顧客たちによって骨の髄まで叩きこまれ、人生における最重要の人脈ができ、何が出てきても怖いものがなくなって今がある。この赴任がなければ今の僕の生活は絶対にない。しかもそこでふたりの娘に恵まれ、素晴らしく奥が深い大都市ロンドンを家族で堪能したのだから会社に感謝するしかない。

世界一の教育システムで厳しく鍛えてくれたアメリカは大好きだったが、僕が覚えた英語(米語)はシティのバンカー曰く a sort of English(英語のようなもの)で、「キミ、治した方がいいよ」と訛りみたいに言われ、欧米とは一概にいうが「欧」と「米」には抜きさし難い都鄙観があることを知る。ガーシュインの「パリのアメリカ人」は自虐ネタである。文化面では大いに米国に満ち足りないものがあった僕にとって文化の香りにあふれた英国は砂漠のオアシスだった。一回り年長だが最後は友達になったお客さん(ファンド・マネージャー)のデビッド・パターソン氏とデビッド・クロウ氏は英国の伝統的保守本流のジェントルマンであり、株式運用はもとより、英国風オトナ流儀、アッパーのクイーンズ・イングリッシュ、そしてクラシック鑑賞における僕の師であり、気のおけないコンサートの友でもあった。

ご両人とは東京と京都の会社訪問のお供をした。クロウ氏と立ち寄った美しすぎる紅葉の東福寺や高台寺の旅館でのあれこれなど忘れられない思い出だし、ロンドンでは郊外の広大な別荘に家族で泊りがけで招待して下さり、ご夫妻と素敵なイングリッシュ・ガーデンで食事、お茶、テニスと楽しい時間を過ごした。パターソン氏はアイザック・ニュートン以来のケンブリッジ大学のダブル・トップ(二学部首席卒業)で、英国の頭脳といえる。ただ日本食が子供並みにダメで、京都の料亭で半ば無理やり食べさせたらついに日本食ファンになってくれた。転勤でお別れした3年後のある朝のことだ、僕が野村ドイツの社長になったという知らせをきいてロンドンの彼から突然の電話があった。「今日はいるか?」というや、電光石火でその日のお昼にフランクフルト国際空港までやって来てハグしてくれ、お祝いの本をくれてクイックランチをご一緒すると「会議なんで御免よ」と急いでロンドンに帰られた。こんな人、日本にいるだろうか。僕が英国ファンになったのはこういう深い深い事情があるのだ。

ロンドンで住んだのはイースト・フィンチリーという郊外の静かで小さな町だ。会社のあるバンク駅(シティ)まで地下鉄で40分ぐらいの駅(写真)で、そこから徒歩5分ほどの3階建ての庭付きのタウンハウスを家内と選んだ。米国は留学だけのつもりだったから東京からも生活に必要な荷物を送ったはずで、よく覚えてないが大変だったのだろう。

建物の写真を見て気がついたが、どことなく壁面が最初のフェアファックス・アパートに似ているので気に入ったのかもしれない。さっそくタンノイの中型スピーカーを買い、ほどなくして流行りだした新フォーマットであるCDなるものを聴くためDenonのプレーヤーもそろえ、念願のアップライトピアノもその家にいる時に70万円ぐらいで買った。毎週末に都心に愛車アウディ(オンボロ中古だ)でくり出して必ずイタリアンか中華を食べ、ああフィラデルフィアではこれが恋しかったなあと感慨にふけり、妻とは別行動で僕はソーホーの中古レコード屋と、レ・ミゼラブルが長年かかっていたクイーンズ・シアターの対面の角にあった中古CD屋を漁っていた。僕の厖大なクラシックLP・CDコレクションはここから始まっている。

この家にはアメリカでバーンスタイン、チェリビダッケに会わせてくれたヴァイオリニストの古澤巌がコンクールのため来英して何日か泊まった。オランダのデルフト大学で講義した時に仲良くなった学生たちも、僕の母、家内の両親や親族も泊まった。一人前に所帯を持った気になった思い出の家だ。

事件もあった。空き巣が入ったのだ。1階にあったビデオプレーヤーを盗まれたが、警察の捜査で「侵入路は天井に近い横長の天窓で子供を使った」ことがわかった。なるほどお国物のシャーロック・ホームズみたいだなと思った。しかし痛かったのは機械ではない、挿入しっぱなしだったイングマール・ベルイマン監督の「魔笛」のビデオだ。お気に入りだったこれはロンドンで売っていなかったのである。この家もそうだが、周囲も中産階級のホームタウンというところで雰囲気はとても良かったが記憶があまりない。庭でときどき猫が来たかなというのと、隣の老婦人が「あなたブラームスの1番弾いてたわね」と言ってくれたぐらいだ。当時のピアノはとても下手であり、そういう意味だったかもしれない。覚えているのは、朝の暗いうちに妻に見送られて星を見あげながら駅まで歩いたことと、星を見あげながら日付の変わるころその道を戻って妻に出迎えられたことだけだ。ウォートンの拷問が終わったと思ったら一難去ってまた一難。全社に名が轟く鬼軍曹のK課長が率いる栄光のロンドン株式営業部は、「MBA?あんなのかわいいもんだったよ」と後に僕が語ることになる超絶的激務と人智の及ばぬ強烈プレッシャーがのしかかる “男の仕事場” だったのである。

(つづく)

ウォートン留学中にこれがあった

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が家の引っ越しヒストリー(1)

2021 SEP 23 22:22:13 pm by 東 賢太郎

片づけ、掃除、旅行のパッキングには明らかにうまいへたがある。誰でもできると思う人が多数派だろうから、普通にできる多くの人と、とても下手くそな少数の人がいるということかもしれない。どうして自分が下手なのかはわからない。小学校ではボーイスカウトの子供版(カブスカウトという)に入っており、キャンプなど実地で色々教えられたはずだが、それでもだめだった。教室の掃除では女の子に邪魔物あつかいされて苦手意識が焼きつき、そのまんま大人になってしまった感じがある。

ちなみに引っ越しというものは片づけ、掃除、パッキングの複合競技みたいなものである。生まれてこのかたそれを21回も挙行したというのは、だから大変なことだった。はじめの5回は国内移動だったが、結婚して海外へ出てからの16回、とくに子供ができてからの11回は大作業だった。ピアノも12回移動しており家が大きくなるにつれ雪だるま式に荷物が増えてくる。その帰結である今の家ではついに僕のものだけで4部屋分にもなってしまった。しかし偉そうなことは言えない。すべては家内が取り仕切ってくれたからだ。

日本人の生涯の平均引っ越し回数は3.04回(国立社会保障・人口問題研究所、2018年)だから僕はすでに7倍もやったことになる。21回のうち国内は9回で、子供のころ親が引っ越したのが3回、転勤が3回、香港から帰国して借家が2回、ついにマイホームに移ったのが1回だ。日本の移動はどうということはないが、残りの海外12回に尽きぬ苦労と思い出があるのは海外族か商社マンならわかってくれるだろう。転々としたからマルコ・ポーロかジプシーの域である。ちなみにやっぱりそうだったモーツァルトは14回引っ越しをし、人生36年の28%が旅先だったが、僕は36才時点で29%と彼を上回っている。

ここまでの人は海外にもあまりいないが、東インド会社の社員や英国海軍の軍人ならありだろう。アガサ・クリスティーの小説には中東、アジアに赴いた考古学者や軍人がよく出てくるが、あの感じである。植民地がたくさんないとああ自然にはならないが、当時のノムラの海外拠点は当地で圧倒的にドミナントな存在で、言い方は悪いが植民地の司令官みたいなものだった。そのせいか大人になるにつれ僕はだんだん英国人の気質や哲学に共感を覚えるようになった。実体験なのだから気取っているわけではないし、ロンドンに6年いたからというわけでもないのだが、世界各地で長い時間を過ごした五感がそうさせるのかと思う。

さて、本稿は引っ越しのドタバタを主題に海外で住んだ家をふりかえろうというものだ。ひとつの家に長くて2年、つまり1,2年で悪夢の引っ越しになるのだから気ぜわしかったが、今だから書ける楽しみがいっぱいだった。海外に留学したり勤務するとまず不動産屋に頼んで貸し家を自分で探すわけだが、こいつは骨が折れるけれどもエキサイティングな作業なのである。なにせ海外の家はでかい。若いみそらには豪邸で、あちこち見て歩くだけでも楽しい。それを新居に選ぶワクワク感を12回も味わえたんだからジプシー万歳だ。

始めは留学である。当時、野村證券には留学は単身者のみという規則があったが、辞令が出てから人事部に無断で結婚してしまった。さんざん部長に叱られ「いいな、おまえ、許してやるけど半年は単身で行くんだぞ」と厳命され(注)、仕方なく学生寮でアメリカ人とルームシェアする羽目になった。部屋は壁で分かれていたがドアがなくカーテンだ。相棒はハーバード卒の秀才でいい奴だったが女を連れこむのにはまいった。しかもこっちは片づけ、掃除の劣等生でベッド以外は滅茶苦茶。自炊など到底無理で栄養失調気味である。英語はわからんし勉強は地獄で、こりゃかなわんということで秘密裏に3か月で家内を呼んでしまった。

つまり再び人事部長命令を破ったことになるが、情報が漏れていたかどうかはともかくお咎めはなかった。そこでまず夫婦用の学生寮であるグラッドタワーに移った。しかしいまひとつ代り映えせず、さらに引っ越したのが学校に近いローカスト・ストリートにあるフェアファックスというアパートである(写真)。百年たってそうなおんぼろだったが中庭があるのが良かった。10階建てのレンガのファサードは立派で、10階の景色の良い角部屋があいていた。これが趣味に合った。映画で見知ってあこがれたアメリカの住まいは大いに気に入ったのである。この写真、当時とかわってない、40年も前なのに今そこにいるようだ。ここが東家のスタートになったことは子孫には伝えておかねばならない。

なにせマックが買えないぐらい生活は劇貧状態だったが、さっそく家内と古道具屋で100ドルの品の悪いガラステーブルやランプを思い切って買ったりした。それが高級品に見えていたのだ。思えば部屋のお隣さんはメイフラワー号のピルグリム・ファーザーズの末裔のお嬢さんだったし、そう安アパートというわけでもなかったかもしれないが。近くのアクメというスーパーで買い物し、週末は教会の黒人霊歌で目がさめ、家内の作る日本食を目あてにクラスメートがガヤガヤ集まって酒宴となる。現・日本産業パートナーズ社長である畏友・馬上英実(当時

は興銀)はじめメキシコ、インド、ケニア、スイスの連中など国際色豊かであり、ゲームで盛りあがり僕がギターでビートルズを歌いまくった。仲良しだったヴァイオリニストの古澤巌も我が家の常連でこの家でモーツァルトの3番の協奏曲を弾いてもらっている。とにかく、若かった。卒業してここを去るときに、荷物を送りだしてがらんとしたリビングがとても寂しかったのを覚えている。

(注)「いいな、おまえ、許してやるけど半年は単身で行くんだぞ」

こう言われて会社に送り出され、家族、友人たちが成田で見送ってくれ、最初に入ったのがコロラド大学のエコノミック・インスティテュート(語学学校)だ。そこで早々に予期せぬ大事件がおこる。それがこれであった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。