エルガー チェロ協奏曲ホ短調 作品85

2015 NOV 19 0:00:53 am by 東 賢太郎

冬の気配が近づいてくると、ああ日本だなあと思う。今の家を建てて6年、海外転勤族で引っ越しを24回もしている我が家が最も長く住んだ家になった。そして迎える6回目の冬である。

日本を除いて6回の冬をこしたのは英国だけだ。この国で娘がふたり産まれ、仕事でも私生活でも忘れられない思い出の地となった。長い海外生活から戻って味わう日本の四季のうつろいはそれはそれは素晴らしく、五感に劇的に訴えるのだが、英国のそれは趣が違う。

夏が蒸し蒸しして熱帯夜ということもなく、冬が氷点下で凍てつくこともない。我々日本人にとってむしろ由々しきは、夏は白夜のようであり、冬は朝も夕方も真っ暗という日照時間の振幅だろう。これはこれで劇的なのである。盛夏はずいぶん短くて9月始めには知らないうちに朝晩が秋めいてきて、毎日目に見えて日が短く太陽が低く弱々しく見えるようになるなあと寂しい気持ちになっていると、あっという間に実は冬でしたという塩梅だ。

英国人が北欧の音楽に魅かれ、シベリウスを愛し、自らも北欧の音楽に親近性のある独特の薄明かりとほろ苦さや渋みを纏った音楽を生んだのはわかる気がする。それは冬なのだ、あの暗くて湿って光に乏しく、営々と終わらぬ冬。それを耐え忍んで、何度か過ごすうち、それも人生の節目みたいに慈しむ気持ちが芽生えてきて初めて知るものかもしれない。

この時期になると、英国の冬を思い出して僕が感慨にふけるのはエルガーの音楽だ。

サー・エドワード・ウィリアム・エルガーは楽器商の息子で正式の音楽教育を受けていない。ヴァイオリンを父から習い、図書館で教則本や理論書を独学し、ライプツィヒ音楽院に留学を目ざしたが父にその財力がなかった。弁護士事務所の事務員という不遇の道に進むがそれを断って音楽に身を投じ、アマチュアの楽団でヴァイオリンやファゴットを演奏し指揮をして、いわばたたきあげで音楽に習熟していった人だ。シェーンベルグもそうだが、麝あれば香しである、 才能を持つ者は自然と世に認められるのだろう。

サー・エドワード・ウィリアム・エルガーは楽器商の息子で正式の音楽教育を受けていない。ヴァイオリンを父から習い、図書館で教則本や理論書を独学し、ライプツィヒ音楽院に留学を目ざしたが父にその財力がなかった。弁護士事務所の事務員という不遇の道に進むがそれを断って音楽に身を投じ、アマチュアの楽団でヴァイオリンやファゴットを演奏し指揮をして、いわばたたきあげで音楽に習熟していった人だ。シェーンベルグもそうだが、麝あれば香しである、 才能を持つ者は自然と世に認められるのだろう。

「威風堂々」や「愛の挨拶」ばかりが有名だがエルガーの真骨頂は2曲の交響曲、ヴァイオリン協奏曲、エニグマ変奏曲、ヴァイオリン・ソナタ、弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、オラトリオ「ゲロンティアスの夢」、そしてなかんずく、今回のチェロ協奏曲にある。

この曲は1918年、エルガー晩年の最高傑作であるばかりでなく、古今東西あらゆるチェロ協奏曲のなかでドヴォルザークと人気を二分する最高峰と書いてもあんまり反論は出てこないのではないか。

音楽史上、最初にチェロ協奏曲を書いたのはヴェネチアのヴィヴァルディ(1678年)と思われるが、現在も良く演奏されるものとなるとヨゼフ・ハイドン(1732)を待たなくてはならない。モーツァルトは作曲を試みた形跡が残るが完成はせず、ベートーベンは書かなかった。注目されるのはシューマン(1810)であり、彼はエルガーの憧れの人だった。そしてもう一人の彼のアイドル、ブラームスは書かずに終わったが、それはドヴォルザークを聴いて「こんなコンチェルトがチェロで書けたとは・・・」と語ったことと関係あるかもしれない。

ブラームスがもしエルガーを聴いたら何と言ったろう?そう想像したくなるほどこの曲はブラームスの色調を感じる。結尾に曲頭のテーマが回想されるのはドヴォルザークもそうだが、この悲壮感はブラームスのクラリネット五重奏曲の方をより強く想起させる。いや、むしろ、ホ短調で号泣するように始まるテーマは、同じ調性で悲痛な響きに終わった第4交響曲の苦悩をいきなりぶつけられたように僕にはきこえる。これがその号泣テーマだ。

エルガーは「僕が死んだ後に、もし誰かが口笛でこの旋律をモールヴァーンの丘で吹いていたなら、怖がらなくていいよ。それはきっと僕なんだから」と語ったという。

第3楽章Adagioはこう始まる。

ため息のように休符で途切れるメロディー。夢見るように、何かを諦めるように・・・。これはエルガーの人生への憧憬と惜別かもしれない。彼はこの時61才、昔から好きだったこの楽章だが、僕もだんだんそう聞こえる年齢になってきてしまった。

この素晴らしいメロディー、3つ目のppでシ♭、ラ、ファとひっそり囁きながら終わりを告げるチェロにB♭、C7、Fと和声がつくが、C7には7thのb♭にaが短7度でぶつかり、忘れえぬときめき感がある。昔の恋なのだろうか?僕はここにシベリウスのヴァイオリン協奏曲の第2楽章の暗示を見る。そして、この秘めやかで官能的なぬくもりのある楽章は終結に至って、再度そのシ♭、ラ、ファで幕を閉じる。何という感動的な瞬間だろう。

そして上の楽譜のあと、オクターヴの跳躍を伴った「夢見るような、回想するような主題」が続く。

そしてそして、全曲の終結、冒頭のチェロの号泣主題が再現する直前に、この「夢見るような、回想するような主題」が『回想』されるのだ!ここの素晴らしさはもう拙文の力など到底および得るところにない。これを聴いて何も感じない人がいるのだろうか。

僕が初めて買ったレコードはピエール・フルニエ(アルフレート・ウォーレンシュタイン/ベルリン・フィル)のものだ(右)。これは後述するデュプレ盤におされて本来の評価がなされていないように思うが、とんでもないことだ。ドヴォルザークと同じく至高のチェロ演奏であり、音の美しさと格調ではデュプレを上回る。技術できかせる人でなく、第2楽章はやや不安定だが真骨頂は冒頭と第3楽章だ。軽々と鳴っている高音のあでやかな色つや、転調に添ったミとシの音程の取り方を聴いてほしい。深い。オケの弦が下手に聞こえる(ベルリン・フィルだ)。ほんとうにうまいチェロがどういう音がするのか?簡単だ、フルニエをお聴きになることだ。

僕が初めて買ったレコードはピエール・フルニエ(アルフレート・ウォーレンシュタイン/ベルリン・フィル)のものだ(右)。これは後述するデュプレ盤におされて本来の評価がなされていないように思うが、とんでもないことだ。ドヴォルザークと同じく至高のチェロ演奏であり、音の美しさと格調ではデュプレを上回る。技術できかせる人でなく、第2楽章はやや不安定だが真骨頂は冒頭と第3楽章だ。軽々と鳴っている高音のあでやかな色つや、転調に添ったミとシの音程の取り方を聴いてほしい。深い。オケの弦が下手に聞こえる(ベルリン・フィルだ)。ほんとうにうまいチェロがどういう音がするのか?簡単だ、フルニエをお聴きになることだ。

1983年にフィラデルフィア管の定期にフルニエ(1906-86)が来た。ところが、渋滞か何かで遅れてタッチの差で最初のプログラムだったフルニエを聞き逃してしまった。フィラデルフィア・オペラの首席チェリストのお姉さんにチェロを習い始める前のことだったが、そう簡単に鳴ってくれない低いcとgの弦をフルニエがどうしてヴァイオリンみたいに羽毛のように楽々と歌えるのか、見てみたかった。今でも悔しい、痛恨の思い出だ。

忘れもしない、ホールの入り口の扉の向こうから微かに響いてくる曲が、このエルガーだった。

ジャクリーヌ・デュ・プレ / ジョン・バルビローリ / ロンドン交響楽団

ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-87)はこの曲で有名になり、この曲はデュプレによって有名になった。基本パブリック・ドメインであるクラシック音楽においてそういう例はあまりない。ジャケットは右のものばかりでなく、手をかえ品をかえ別の装いで市場にある。今後も永遠に消えることはないだろう。この有名すぎる録音についていまさら何か書くのは面はゆいばかりだが、この曲について書こうという時にこれをはずすという選択肢は存在しない。彼女以外のいかなる歌手が歌っても節回しやコブシや裏声がああはならないという意味において、これは津軽海峡冬景色における石川さゆりのようなものだ。エルガーはジャッキーの持ち歌になった。僕がこれでなくフルニエで曲を覚えたのは実にラッキーだったということだ。このデュプレ節は耳に残る。一度知ってしまうともう他はだめだろう。

ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-87)はこの曲で有名になり、この曲はデュプレによって有名になった。基本パブリック・ドメインであるクラシック音楽においてそういう例はあまりない。ジャケットは右のものばかりでなく、手をかえ品をかえ別の装いで市場にある。今後も永遠に消えることはないだろう。この有名すぎる録音についていまさら何か書くのは面はゆいばかりだが、この曲について書こうという時にこれをはずすという選択肢は存在しない。彼女以外のいかなる歌手が歌っても節回しやコブシや裏声がああはならないという意味において、これは津軽海峡冬景色における石川さゆりのようなものだ。エルガーはジャッキーの持ち歌になった。僕がこれでなくフルニエで曲を覚えたのは実にラッキーだったということだ。このデュプレ節は耳に残る。一度知ってしまうともう他はだめだろう。

この凄まじい集中力はなんだろう?エルガーの霊が口笛で飽き足らなくなって彼女に乗りうつったのだろうか。入魂の演奏とはよくいうが、彼女はこの音楽に魂を捧げて入りきってしまっており、作曲家の耳に響いてはいたが楽譜に書きこめていない霊感のようなものを抉りだしている。たとえば第1楽章冒頭、オケが sf で高潮するなか、何かを求めて悲痛に駆け登るジャッキーのチェロだ。

あらゆる音楽の中でこんなに悲しい色をおびた響きがどこにあるだろう?モーツァルトのレクイエムもかくやの大事件の瞬間だ。僕はもうここを聴いただけで彼女のオーラにくぎづけになり、わけもなく悲しくなり涙があふれてくるのである。ここをフルニエと比べてみてほしい、なんと彼ですら普通の美しい音楽に聞こえてしまう。こんなチェロを弾いた人は後にも先にもいない。

そして、 全曲の終結、冒頭のチェロの号泣主題が再現する直前の「夢見るような、回想するような主題」にじっと耳を澄ましてほしい。これぞ魂から絞り出された音楽だ。彼女のバイオリズムがエルガーの音楽の振幅と完全に調和、共鳴しており、奇跡的なバランスで最高潮の感動に導いてくれる。これは指揮者バルビローリの腕でもあり、「入ってしまっている」このハタチの娘がはみださないように包み込む老練の業だ。

ちなみにこのデュ・プレのエルガーは、デュ・プレのエルガーで世界に通用するブランドと化しており、「世界で最も売れたクラシック・レコード」ランキング(CD含む)で、グールドのゴールドベルク変奏曲(17位、200万枚)、カラヤンの第九(18位、150万枚)を抑えて堂々の12位(210万枚)なのである(出典「クラシックレコードの百年史」ノーマン・ブレヒト著)。

まぎれもない歴史的、記念碑的名盤ということだが、同書によると、1965年8月、ロンドンのホルボーンにあるキングズウエイ・ホールでの録音は険悪な空気の中で行われたらしい。二十歳の娘が無礼だったようで、オーケストラは冷ややかで指揮者も助けず、半分録り終えたところでジャッキーは非礼をオケに詫び、街の薬局に頭痛薬を求めて飛び出した。ところが戻ってみると録音スタジオは見物人であふれていた。事件が起きているぞという噂で地下鉄駅の近くにいた演奏家たちがフィナーレを見届けようと大挙して押しかけていた。終了後、彼女は録音のプレイバックを聴くと泣きだしてこう言ったそうだ。「やりたかったことと全然ちがうわ」。

チェロ界の王様であったロストロポーヴィチは、このデュ・プレの録音をきいて、自分のレパートリーからこの曲を外した。驚くべきことだ。プロにとってそれほどの録音であり、愛好家にとっても一家に一枚の勢いでレコードが売れた。この地味な曲が!やりたいことをやって歴史に名を刻んだデュ・プレは多発性硬化症により42才の若さで世を去った。87年10月19日のことだ。僕はロンドンにいて、その4日後に初めて父親になって幸せだった。その直前の悲しいニュースにこの女性が気の毒でならず、少しく落ち込んでいたことを覚えている。じっくりお聴きいただきたい。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン交響曲第98番変ロ長調(さよならモーツァルト君)

2015 APR 27 1:01:39 am by 東 賢太郎

ハイドンの交響曲第98番変ロ長調ときいてすぐテーマが歌える人は相当なクラシック通でしょう。

そんな曲をどうしてとりあげるか?答えは簡単です、これがハイドンの作品中でも屈指の名曲だからです。彼らしいユーモアが横溢する第1楽章が展開部に来ると主題変奏の奥義による大交響曲の偉容を示す様は圧巻であり、第2楽章の主題が展開する痛切な響きもハイドンには異例なもので一度聴いたら忘れないでしょう。ベートーベンの同じ調性の交響曲第4番への影響を感じ、後世の交響楽の世界の扉を開いたといって過言でないと考えている重要な作品です。

ニックネームがないじゃないか?そうですね、でも、驚愕や奇跡などよりもずっと意味深い「モーツァルト」というニックネームが付けられるべき曲なのです。今からここにご説明することを知れば、ブルックナーの3番が「ワーグナー」と呼ばれるなら98番が「モーツァルト」と呼ばれていないことが不思議と思われるでしょう。そして、どうして呼ばれなかったのかという理由もご理解されることになるでしょう。

ヨゼフ・ハイドン(1732-1809)は61年から30年間エステルハージ公に仕えましたが90年に公が他界すると楽団は解散されウィーンに出てきました。それを知ったロンドンの音楽興行師ザロモンがハイドンを2度ロンドンへ招き、彼はその間に「ロンドン・セット」または「ザロモン・セット」と呼ばれることになる12曲の交響曲(93~104番)を書いて演奏し大人気を博したのです。98番はそのひとつで、第1回訪英で書かれた6曲の最後の曲です。

ここでなぜモーツァルトに声がかからなかったか?これは現代人には謎ですね。ロンドンの興行師はたくさんいて、ハイドンの足を引っぱろうと弟子のプレイエルを引っぱりだしてぶつけてみたりした者もいたのですが、ハイドン人気は盤石で失敗でした。それならどうしてモーツァルトを招聘して対抗馬にしようという者がいなかったんだろう?

ここでなぜモーツァルトに声がかからなかったか?これは現代人には謎ですね。ロンドンの興行師はたくさんいて、ハイドンの足を引っぱろうと弟子のプレイエルを引っぱりだしてぶつけてみたりした者もいたのですが、ハイドン人気は盤石で失敗でした。それならどうしてモーツァルトを招聘して対抗馬にしようという者がいなかったんだろう?

モーツァルトは誘いを断ったという説もありますが証拠はなく、まずありえないと思います。彼は「子役」で大当たりして大人になって出番が減った俳優みたいなもので、人気に飢えていたはずです。親父のポリシーも階級に縛られる故郷を捨ててウィーン、ミュンヘン、ミラノ、パリなど大都市で実力勝負をするというもの。現にロンドンは候補に入っていて8才の神童として売り込みに訪れております。子役で大いに当たった思い出の場所なのです。

90年にはロンドンにフィガロの初演でスザンナを歌った大好きなナンシー・ストーラス(左)もいました。こちらも大好きだったお金だって報酬の相場が高いことはナンシーから情報を得ていたでしょう。ロンドンに永住して大金持ちになったヘンデルというドイツの先輩もいました。ハイドンだってもちろんそれを知っていて、ちなみに彼が計3年のロンドン出稼ぎで得た収入はそれまでの30年分より多かったのです。

90年にはロンドンにフィガロの初演でスザンナを歌った大好きなナンシー・ストーラス(左)もいました。こちらも大好きだったお金だって報酬の相場が高いことはナンシーから情報を得ていたでしょう。ロンドンに永住して大金持ちになったヘンデルというドイツの先輩もいました。ハイドンだってもちろんそれを知っていて、ちなみに彼が計3年のロンドン出稼ぎで得た収入はそれまでの30年分より多かったのです。

その事情の推理はここに書きました クラシック徒然草-モーツァルトの3大交響曲はなぜ書かれたか?-

ハイドンは90年の暮れに出発してドーバー海峡を渡り、新年1月2日にロンドンに着きました。出発の数か月前にモーツァルトが初めて海を渡る老ハイドンの体を気づかって涙の別れをしたという有名な逸話があります。「もう二度と会えない気がします」と大泣きした24歳年下のほうがあっけなく翌年に死んでしまうという想定外の結末をむかえることで、その予感は現実となってしまいました。

この「あっけなさ」がどうも不可解であって、腑に落ちない。58歳であったハイドンは当時の医学水準からしていつどうなっても不思議でない老人だったでしょうが、35歳だったモーツァルトが男盛りなことは18世紀でも変わりないと思うのです。90年の時点で彼が余命1年の病気だったという兆候もなく、死後すぐに毒殺説が出てきてしまったのもむしろ彼がいかに元気でぴんぴんしていたかの裏返しでしょう。

先日、満開の桜を楽しみながら、モーツァルトが日本で人気があるのはこれだなあと思い至った次第。ぱっと咲いて、すぐにあっけなく散ってしまう。彼の咲きっぷりと散りざまは、どこか古くより人々の関心と同情を集めた源義経と重なるものがあります。僕は義経が大好きであり、だから判官贔屓であって小2にして広島カープまでファンになり、そしてモーツァルトの死の真相にも多大の関心をよせるようになった。このことは「骨の髄」からくるもので、関心の深さは半端なものではありません。

しかしモーツァルトにまつわる悲劇談は後世のファンが泣けるように尾ひれがついているものがたくさんあります。「勧進帳」や「千本桜」みたいなものがたくさんあるのです。ハイドンが弟子でもなかったモーツァルトを特に可愛がったという話はないし、弟子だったベートーベンにしても、ロンドンのプロモーターに推薦してやったり一緒に連れて行こうということはなかったのです。

モーツァルトの手紙を読めば読むほど、彼の人生は勧進帳ではなく半沢直樹スタイルでドライにハードボイルドに読み解く必要があると思っています。僕は史実が知りたいのであって泣きたいわけではない。現実とはどういうものかということを人生経験で知ったからです。有能な若手ほど上司にとって怖いものはありません。モーツァルトが死んだのは36歳ですが、ハイドンはその年齢ではまだ主要作品は一曲も書いていない遅咲きの苦労人で、宮廷楽長ポストを30年もやっていたサラリーマンです。

かたや神童としてバッキンガム宮殿に出入りしたモーツァルト。ロンドンは勝手知ったる場所であり英語だってしゃべれる。複雑な思いがあったでしょう、なんで俺じゃないのって。カネと名誉がかかれば人間どこも同じと僕は思うのです。天才や偉人だけは別な人だったとこじつけるより、何であれ歴史というものは人間の本性、本質に従って素直に解釈したほうが現実的ではないでしょうか。

初めて海外旅行に出るハイドンの身の安全を心配するほど元気だったモーツァルトが突然に他界したのは1791年12月5日のことです。98番はその3か月後の92年3月2日にロンドンで初演されていますからハイドンにはこれの作曲中にそのニュースを知ったと思われます。なぜならハイドンはそのことを98番のスコアに音符で刻印しているからです。

それは今の僕らがモーツァルトの作品を知っているからわかるのですが、当時の聴衆はそれを知りませんし、知らないということをハイドンは知っていました。だから、誰もわからないだろう、しかし彼は以下のようなことをしたのです。いずれも僕の聴感上のものですので事実かどうかはわかりませんが、書いてみましょう。

第1楽章の序奏にはリンツ交響曲の序奏の弦の和声が同じリズム、和音で出てきます(リンツは終楽章の提示部にも出てきますがどこかわかりますか?)。冒頭はピアノ協奏曲第24番の冒頭で、そこはド・ミ♭・ソですが後にド・ミ♭・ラ♭でそのまま出てきます。第1主題ド・ミ・ソ~は交響曲第39番の主題ではないでしょうか。トランペットのパンパカパッパはジュピター・リズムであり、コーダの入りにはフルートとオーボエでジュピター音型と同じ4つの全音の音列(音程は違う)が鳴り響きます。

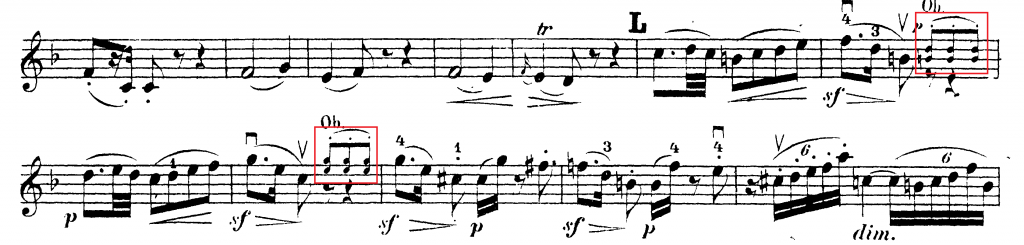

第2楽章は、冒頭に英国国歌が出ますがそれはハイドン一流のサービスでどうでもいい。問題はそれについている和声がC-Am-F-Gというモーツァルトのトレードマーク・コードであることです。そして、これこそは問答無用の証拠といって誰も反論はないと思います。この部分です(第1Vnのパートでお示しします)。

この譜面のLからは同じヘ長調のジュピター交響曲の第2楽章、このブログ モーツァルト交響曲第41番ハ長調「ジュピター」K.551 の「スペクタクル」の前の部分であることは疑いようがありません。赤い四角で囲ったオーボエ、弦の伴奏音型、和声(G-A7-D7-G7-C7-F)どれもそのものであり驚くべきことです。

さて、ということになると疑問が出てきます。ハイドンはどこでジュピターを知ったのでしょう?88年に作曲された3大交響曲の初演記録はなく、40番はサリエリが指揮した可能性を指摘されていますが確実ではなく、ハイドン研究家のH.C.ロビンズ・ランドンは「生前に演奏されていなかったということは考えられない」としていますがシューベルト研究家O.E.ドイッチェはそれを否定しています。

記録によるとパート譜の初版の年は39番が1797年,40番が94年、ジュピターが93年(出典:ベーレンライター、自筆譜ファクシミリ解説)とあり、従って92年の始めにハイドンが持っていたのは出版譜より前のものであることは確実です。つまり自筆譜からの写譜スコアであった可能性が高い。

「3大」は交響曲のハイドンセットであるという僕の説が正しければ、3大はロンドンへの売り込みのために書かれました。渡英することになった先輩に2年間眠っていたスコアを写譜して託し、「こんなものが書ける奴がいるよ」とアピールをお願いするというのは、弦楽四重奏曲の6曲(ハイドン・セット)でやった先例があるのであり、不自然とは言えないのではないでしょうか。それは先の90年の涙の別れの際に手渡されたのではないでしょうか?

すなわち、ハイドンは3大交響曲の(少なくともジュピターの)スコアをロンドンに携えて行っていたのです。91年に作曲された95番ハ短調の終楽章がジュピターをモデルとしたと言われるハ長調のフーガをコーダに持っていることは、そうでなくては説明がつきません。95番は同年12月5日のモーツァルトの死よりは前に書かれたと思われるためこれを98番と同列に論ずるわけにいかないのですが、ハイドンがジュピターに多大な関心(ひょっとしてライバル心?)を抱いていたことは想像がつきます。

ハイドンのロンドン交響曲はフルート2本で書かれていますが、なぜか95番と98番だけが1本なのは注目に値します。なぜならジュピターはフルートが1本なのです(3大交響曲は全部1本です)。不要だったといえばそれまでですが、音楽的要求だけといいきれないものがある気がします。何かモーツァルトを暗示する符牒のようなものです。こういう作曲の「メカ」の部分までこだわっているとすると、あくまで傍証にすぎませんが、僕はハイドンが机の上にジュピターのスコアを広げていたのだろうと想像してしまいます。

さらに95番でハイドンはフーガで締めくくるというアイデアの盗作をしてるのじゃないか?初めそう思ったのですが、そうでないことがわかりました。上記のランドン著 「モーツァルト」 によると「ハイドンの交響曲第70番がなければ、『ジュピター』は生まれなかったといってさし支えなさそうだし、少なくともそのフィナーレは別の形になっていたであろう。」とのこと。それは元々はハイドンのアイデアだったのです。

そのようにモーツァルトがハイドンの本歌取りをしている事例は多くあります。ハイドンの交響曲第39番と同25番K.183は有名ですが、歌劇「アルミーダ」を聴いたら出だしが魔笛のHm! hm! hm! hm!と同じでびっくりします。モーツァルトは確かに天才ですが、彼がいかに多くをハイドンに負っていたか!いや彼のみならずベートーベンだってそこかしこから聞こえてくるのです。ハイドンがいかにハイレベルの作曲家かわかります。

モーツァルトは死の年の91年、ロンドンからの吉報を待っていたのかもしれません。ハイドンが紹介の尽力をしてくれたかどうかはわかりませんが、少なくとも訃報をきいて98番にジュピターを「縫い込もう」と新たに思いたったことは事実です。しかし、我々と違ってその時点のロンドンの聴衆は誰もジュピターを聴いたことはおろか存在すら知らないのですから、それは演奏会で聴衆と共に哀悼の意を表するためではありません。

ハイドンがどういう気持ちでそれをしたかは知りようがありませんが、誰も理解できないのだからその動機はきわめてプライベートなものであることに間違いないのです。後世の聴衆が(現に僕がしているように)その隠されたメッセージを解読すると思ったかもしれません。いずれにせよ、彼はそれをした。それもブルックナーが第7交響曲に自分の音楽で書き込んだワーグナーの死とは違った方法で、つまり「引用」という形でそれをしたのです。

僕はハイドンは深く悲しみ、6曲のシンフォニーの最後の1曲に「若き天才ここに眠る」と墓碑銘を刻むことで友人の死を悼んだのではないかと思うのです。そして、ハイドンが銘に選んだのがジュピター音型と共に第2楽章の例の部分(G-A7-D7-G7-C7-F)だったことは、その部分の震えあがるほどの物凄さに感動してブログにした僕としては我が意を得たりと感じ入るしかありません。

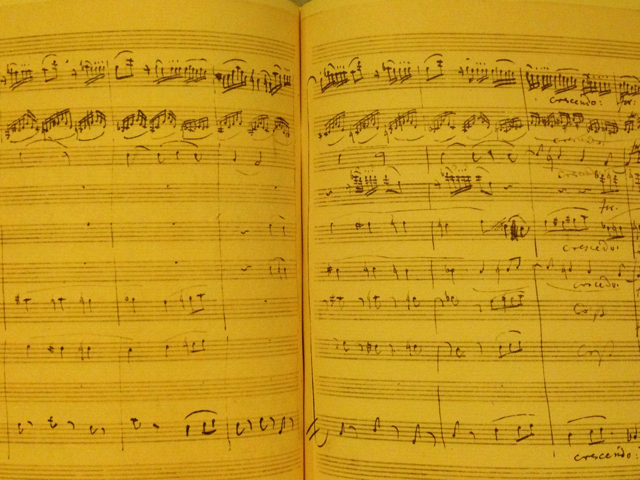

これが僕が所有するモーツァルト自筆譜ファクシミリの「その部分」です。これをハイドンが活写した。感無量です。

モーツァルトの交響曲の管弦楽編成ですが31番「パリ」、35番「ハフナー」にクラリネット2、トランペット2、ティンパニを使っています。この3つの楽器は当時の編成ではフルート、オーボエ、ファゴット、ホルンがほぼ常備であるのに対し比較的「オプショナル」なものです。特に新参者だったクラリネットはそうで、演奏するオケに奏者がいなければ書きたくても書けなかったわけです。

「3大」のうち演奏されたという説の多い40番のオリジナルはクラリネットなしですが改訂版があってそちらは2本加わっています。あるなら使いたいという作曲者の意図だったのでしょう。僕はジュピターの様な祝典的な音楽にクラリネットがないのを不自然に思っていましたが、簡単に考えればいいのではないか、つまり演奏させようと意図していたオケに奏者がいなかったのではないかと思うようになりました。

そこで調べてみると面白いことが分かりました。ジュピターの管弦楽編成は「トランペット2、ティンパニがあってクラリネットなし」なのですが、この組み合わせはハイドンの渡英第1回目の6曲のものと同じであることから、作曲時点の88年にはロンドンのオケにはクラリネットがなかったと思われます(入ったのは渡英2回目の93年作曲の第99番からで、102番を除く5曲に使用されている)。

また、「トランペット2本とティンパニ」はハイドンの104ある交響曲では「ペア」であり、ほぼ例外なく両方とも入るか両方とも入らないかのどちらかです(61番のみ例外)。ロンドンセット以前では「なし」が圧倒的に多く、比較的大きめのオケのために注文された82番~92番(パリ、トスト、ドーニの各セット)11曲でも、オリジナル版で「あり」は86番と88番の2曲だけです。人件費がかかるので贅沢品であったのです。

ところがロンドンセット12曲は全部「あり」で書かれている。それだけも贅沢なことで、ザロモンのオーケストラはお金持ちだったことがわかりますが、しかしクラリネットはまだなかった。独仏に起源をもつこの楽器は90年前後はまだドーバー海峡を渡っていなかったということではないでしょうか。

ではモーツァルトの交響曲はどうか。31番「パリ」以降の10曲のうち(37番は除く)「あり」は8曲もありました。しかもそのうち3曲がクラリネット2本入りという当時の「フル・オーケストラ」だったのです。これはモーツァルトが交響曲(シンフォニア)というジャンルにいだいていた「リッチな音」「祝典的な音」のイメージを物語ると思います。ハフナー家の結婚式の祝典音楽がハフナー交響曲に化けてしまった背景はそこにあると思います。

だからこそ、彼の書いた曲でも最も祝典的な雰囲気を持つジュピターにクラリネットがないのが僕にはひっかかるのです。

ザロモンのオケがトランペット2+ティンパニを常備していた。ということはロンドンの聴衆の好みは祝典的、グランドマナーの音楽である。モーツァルトがそう思って不思議ではありません。彼は31番のパリ交響曲を「パリ好みの流儀で書いた」と父に手紙で告げているからです。そして彼はクラリネットがないことも知っていた。ジュピターは彼なりの「ロンドン流儀の曲」であり、ロンドンで演奏してもらうために、ロンドンのオーケストラの身の丈に合わせてクラリネットなしで書かれたのではないか?

それは推測でしかないのですが、1800年以降でロンドンで最も人気がでた彼の曲がジュピターであったという事実は、まさにモーツァルトが直感で見抜き、たしかにそれが正しかったという結果ではないでしょうか。

この推論は「3大交響曲ハイドンセット説」と矛盾しないばかりか、むしろ補強するものと考えます。98番に墓碑銘として入ったのがジュピターだったのは、その作曲の意図がハイドンに伝わっていて、かなわなかったモーツァルトの夢、ジュピターをロンドンに響かせるという夢を音にして実現するものだったかもしれません。

さらに興味深いことがあります。英国の楽譜出版商ノヴェロ夫妻がモーツァルトの死後1829年にザルツブルクやウィーンを旅行して妻コンスタンツェ、姉ナンネル、義姉アロイジア、息子フランツ・クサヴァーに会った旅行記『モーツァルト巡礼』がありますが、8月7日にコンスタンツェと面会した際に息子が「父のハ長調交響曲に『ジュピター』というあだ名をつけたのはザロモンだ」と語ったとあるのです。

ザロモンはどうやってジュピターを知ったのでしょう?

ハイドンが携えて行ったスコアを見たと考えるのが自然ではないでしょうか。ハイドンが約束通りに後輩を紹介してそれを見せたかもしれませんし、訃報を知ってからそうしたかもしれません。いずれにせよ、ザロモンはそれを見て、このうえなく音楽にふさわしいニックネームをつけたのです。

そして、ハイドンが後輩への万感の思いを込めて書き上げた交響曲第98番変ロ長調はニックネームがつきませんでした。なぜなら、つけるとすれば「モーツァルト」しかないのですが、98番を聴いたロンドンの聴衆はモーツァルトを知らなかったからです。

この交響曲は妙なことがひとつあって、終楽章の終わりに独奏ヴァイオリンとチェンバロによる静かなデュオがあります。ひときわ快活、ユーモラスな8分の6拍子でプレストの主題が一気にコーダになだれこむと思いきや、全休符をはさんでffのトゥッテイの号令一下で急停止。やおらその対話が弦のピッチカートを伴ってpで始まるのです。

初めてこの曲を聴いたときはびっくりしました。

しかし、この予想外の意趣は、あの「びっくり交響曲」のように聴き手を驚かすためのハイドン流ユーモアという感じはしない、唐突ではあるが効果のゆるい、いわば意味不明で不成功の仕掛けと受け取りました。その当時はこの曲にそんな深い物語があるとは知りませんから、せっかくの興奮を断ち切る下手な芝居と思ってしまい、98番は長いこと僕のなかでは二級の作品というイメージが固まっていたのです。

初演ではヴァイオリンをザロモンが、チェンバロはハイドン自身が弾きました。ジュピターでは全管弦楽を動員した壮麗なフーガが来た第4楽章の最後に、二人だけのひっそりとした対話が入る。このコントラストは印象的です。これがコーダの興奮を削ぐ蛇足であることはプロであるハイドンが一番わかっていたことでしょうが、95番と98番を対比したかったのではないでしょうか。

何の根拠もありませんが、僕はこの終楽章と、70番のメヌエットによく似た第3楽章はモーツァルトの訃報が届いたときにはすでに出来ていたのではないかと考えています。

それを知ってから第1,2楽章を書いた。だから、その2つの楽章、特に展開部は後半の2つに比べて不釣り合いなほど、まるでベートーベンの作品であるかの如く重くて充実したものになったのではないか。形式におけるバランス感覚の天才であったハイドンにして、このアンバランスは非常にふさわしくなく、皮肉なことに、だからこそこの曲は交響曲として完成度に欠ける印象があって名曲という栄誉をもらいそこねているのです。

原案ではプレストで快活に終わる予定だった終楽章のコーダに、あえて蛇足であるデュエットを入れた。ハイドンはウィーンのフィガロハウスでモーツァルト父子とカルテットを弾いています。これはヴァイオリンをモーツァルトに見立てて最後のお別れのデュエットをしたのではないか。

交響曲第45番「告別」が音楽による謎かけだったように、これは「さよならモーツァルト君」という謎かけだったのかといつも空想しながら聴いています。

ハイドン・セット、ジュピター、3大交響曲、ハイドン、ロンドン、ザロモン、ロンドン・セット・・・・皆さんの頭の中で点が線となってつながってきませんか?

録音ですが、僕が好きなのはこのブリュッヘン盤、

その他、ジェフリー・テート / イギリス室内管弦楽団、トーマス・ビーチャム / ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団などです。それぞれ違った味があり楽しめると思います。

(追記。3月16日) 交響曲第99番変ホ長調

98番の次、99番変ホ長調は上記のとおり「初めてクラリネットが入った曲」です。書かれたのは98番初演の翌03年で、初演は翌94年2月10日(もちろんロンドン)。これの冒頭、トゥッティのEs主和音を聴いてびっくりするのは僕だけでしょうか?

モーツァルトの39番が始まった!

いや、そうではない。魔笛を聴きすぎたせいなのか、僕は変ホ長調だけは絶対音感があるのです。

そして次の第1ヴァイオリンでまたびっくり。あれっ、ベートーベンの2番か?

めんどうくさいから聞いてください。

あくまで僕の耳の直感ですが、ハイドン-モーツァルト-ベートーベンの近親関係は強い。一般論としてじゃなく、こういう細かい証拠に僕はものすごいこだわりがあります。ロンドンで、ハイドンはジュピターだけじゃなく、39番も意識してたし、なにより、「知ってた」んじゃないか??この仮説は我ながら実に魅力を感じます。

(追記)

98番ですが終楽章の第1主題にもリンツ交響曲の第1楽章、コシ・ファン・トゥッテの第1幕冒頭のフェルランドのアリアが僕には聞こえます。

その前提で、ぜひこちらをご訪問ください

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「知られざるロシア・アバンギャルドの遺産」100年前を振り返る

2015 JAN 31 2:02:02 am by 東 賢太郎

「スターリン弾圧を生き延びた名画」という副題の番組。革命後のロシアで行われた暴挙は人間の残虐さと無知蒙昧をさらけだしたが、テロリズムのニュースのさなか、100年たった今も人は変わっていないことに暗澹たる思いがある。

イオセブ・ジュガシヴィリ(通称ヨシフ・スターリン)の所業は今のロシア人はどう評価しているのか。ウラジーミル・ウリヤノフ(通称ウラジーミル・レーニン)なる物理学者の子がひいたレールの上をグルジアの靴職人の子スターリンが爆走した。シベリアに抑留され銀行強盗と殺戮を重ね、ロシア革命という天下取りのプロセスはどこか三国志の曹操を思わせる。

しかし100年前はまがりなりにも政権の正統性に神でも民衆でもなくイデオロギーが関与する余地があったことは注目に値する。神と暴力とメディアによる大衆扇動よりはずっと知性の裏付けがある。しかし知性も殺戮の道具になれば同じことだ。チャーチルは「ロシア人にとって最大の不幸はレーニンが生まれたことだった。そして二番目の不幸は彼が死んだことだった」といった。

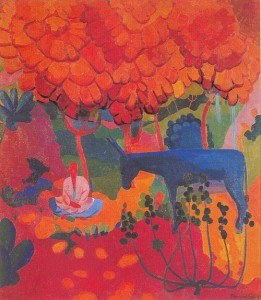

面白かった。中央アジア・ウズベキスタンのオアシスの町ヌクスの美術館にあるイーゴリー・サヴィツキー(1915~1984)が集めた数千点のロシア・アバンギャルドの絵画の話である。スターリンによる芸術へのテロリズム。僕は音楽の側面しか見ておらず絵は無知だが、暴挙で消されかけサヴィツキーの情熱によってヌクスで命脈を保った1910-30年頃の絵のパワーは素人目にも圧倒的だ。

このクルジンの「資本家」のインパクトは今も強烈だ。資本主義に生きる自分を描かれたような気がする。クルジンはクレムリンを爆破しろと酔って叫んだかどで逮捕され、シベリアの強制収容所送りとなった。

ルイセンコの「雄牛」。凄い絵だ。痛烈な体制批判のメタファーと考えられている。一目見たら一生忘れない、ムンクの「叫び」(1893年)のパンチ力である。この画家の生涯についてはつまびらかになっていないというのが時代の暴虐だ。

ストラヴィンスキー、シャガール、カンディンスキーら革命でロシアを出た人たちの芸術を僕らはよく知っているが、彼らの革新性にはこうした「巣」があったことは知られていない。ストラヴィンスキーの何にも拘束されず何にも似ていない三大バレエは、このアヴァンギャルド精神とパリのベルエポックが交わった子供だったのではないか。プロコフィエフの乾いたモダニズムは「西側の資本主義支配層の堕落した前衛主義」に聞こえないぎりぎりの選択だったのではないか。

この「巣」を総じて「ロシア・アバンギャルド」と呼ぶ。アバンギャルドはフランス軍の前衛部隊のこと(英語だとヴァンガード)だが、転じて先進的な芸術運動をさすようになった言葉だ。「何物にも屈せず、何物も模倣せず」をテーゼとする。これらの画家たちはカンバスの表の面に体制を欺く当たり障りない風景画や労働讃美の絵などを描き、裏面に自分のステートメントを吐露した真実の絵を描いて「何物にも屈せず」の精神を守っ たそうで、それを「二枚舌」と呼んでいる。これはショスタコーヴィチを思い出して面白い。「ヴォルコフの証言」なる真偽不詳の本が出版され第5交響曲の終楽章コーダをどう演奏するかの論争があった。ハイティンクやロストロポーヴィチがその意を汲んだテンポでやったが、あれは偽書だからムラヴィンスキーのテンポが正しいのだという風な議論だったように記憶する。僕の立場は違う。「証言」が偽書であろうとなかろうと、皮相的な終楽章はあの4番を書いた作曲家の「二枚舌」にしか聞こえない。スコアの裏面に真実のステートメントをこめた楽譜が書いてない以上、コーダのテンポなど解決策でもなんでもなく、あの楽章は演奏しないという手段しかないと思う。同じ意味で僕は7番はあまり聴く気がしない。

たそうで、それを「二枚舌」と呼んでいる。これはショスタコーヴィチを思い出して面白い。「ヴォルコフの証言」なる真偽不詳の本が出版され第5交響曲の終楽章コーダをどう演奏するかの論争があった。ハイティンクやロストロポーヴィチがその意を汲んだテンポでやったが、あれは偽書だからムラヴィンスキーのテンポが正しいのだという風な議論だったように記憶する。僕の立場は違う。「証言」が偽書であろうとなかろうと、皮相的な終楽章はあの4番を書いた作曲家の「二枚舌」にしか聞こえない。スコアの裏面に真実のステートメントをこめた楽譜が書いてない以上、コーダのテンポなど解決策でもなんでもなく、あの楽章は演奏しないという手段しかないと思う。同じ意味で僕は7番はあまり聴く気がしない。

「何物にも屈せず、何物も模倣せず」。このテーゼはなんて心に響くのだろう。別にアバンギャルドという言葉を知って生きてきたわけではないが、このテーゼはささやかながら僕個人が子供時代から常にそうありたいと願ってきた生き方そのものを鉄骨のような堅牢さで解き明かしたもののような気がしてならない。若い頃のピエール・ブーレーズがそうだったし、彼の録音が自分の精神の奥深いところで共鳴したのはそういうことだったのかもしれないと思う。

僕は芸術家ではないが、ビジネスをゼロから構築していくのはアートに通じるものがある。その過程がなにより好きであって、うまくいくかいかないかは結果だ。これから何年そんな楽しいことが許されるのかなと思うと心もとないが、心身健康である限り思い切りアバンギャルドでいこうと、ロシアの無名画家たちの絵に勇気をもらった。

有名であったり無名であったりすることの真相はこんなに不条理なものだし、そういうことをひきおこす人生という劇だって、いくら頑張った所でどうにもつかみどころのないものだ。だったらアバンギャルドするのが痛快で面白い。屈して、模倣して、大過がない、そんな人生ならやらないほうがましだ、改めてそう思う。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-音楽に進化論はあるか-

2014 OCT 29 1:01:27 am by 東 賢太郎

武蔵野音楽大学教授、東京藝術大学講師であられる作曲家三ッ石潤司先生から拙ブログ(モーツァルト40番)に貴重なコメントを頂戴し、大変うれしく思っております。それを読ませていただきながらいろいろと思うことがありました。

そのひとつが音楽の「進化」についてです。生物の進化とは合目的性や進歩という価値判断を伴わない「変化」であるようです。モグラの目が見えなくなることも退化ではなく進化とされます。進化論は複雑多岐な学問で僕が理解できていると思いませんが、少なくともそれをそのまま音楽に当てはめるのは無理のように思います。

音楽に進化論的なもの、それは僕の目にはロジックというより神学に近いですが、そういう観念を持ち込んだのはドイツの音楽界、学界のようです。そのことは詳しくは石井宏著「反音楽史」-さらばベートーヴェン-(新潮文庫)にあります。産業革命の近代化に遅れ、植民地も満足に得られず、劣等感と焦燥感のあったプロイセンが南ドイツを巻き込んで数の論理で優位性を追求するにあたって、ドイツ文化の優越を誇示する精神的シンボルが必要でした。

ナポレオンの台頭から普仏戦争の勝利に至る歴史で、プロイセンもバイエルンも合わせた民族意識というとそんなものはなかったわけですが、ビスマルクは普仏戦争のためにはドイツ民族としてのナショナリズムを発揚することが必要でした。そこで一定の役目が音楽に求められた。それはヒットラーがワーグナーの音楽に求めたものほど明示的ではなかったようですが、本質的に同じでしょう。

バッハ以来のプロテスタント教会音楽を起点としてドイツ人(というよりドイツ語を母国語とする人)の書いた音楽を一つの体系としてくくり、一本の縦糸を通す試みであり、それは音楽を作る側と語る側の合作でしたが前者のリーダーとなったのがヨハネス・ブラームスです。普仏戦争(1870-1年)に至る21年の年月をかけて1876年に完成した彼の交響曲第1番ハ短調はその証人のようなものでしょう。それをベートーベンの10番だと評したのはハンス・フォン・ビューローですが、この評はそのクオリティの高さを称賛すると同時にドイツ音楽に「一本の縦糸」を通すことに成功したという意味でもありました。

その縦糸が具体的に何かといえばヨゼフ・ハイドンが完成させたといわれるソナタ形式を両端楽章にもった多楽章楽曲(交響曲、協奏曲、ソナタ)でしょう。19世紀後半にはフランス人もそれらを書くようになります。あくまでオペラという伝統を守ったのはイタリアでした。18世紀まではイタリア風オペラを書けない作曲家は主流ではなく、イタリアに3年留学したヘンデルはオペラを書き、モールァルトはオペラ作曲家として大成したいと願っていました。対して留学をせずドイツ語圏にとどまった「純ドメス派」だったのがJSバッハとハイドンです。

その純ドメスの頭領たちをあえて音楽の父、交響曲の父として音楽史の起点のようにする「ドイツ学派」のようなものが西洋音楽史観を席巻した、そして本来の起点であったイタリア・オペラは脇道に押しやられてしまったという印象を僕は持っています。それはちょうどいま本を読んでいる日本古代史で、古事記、日本書紀が天皇を正当化して出雲を消し去ろうとしている姿に重なります。

レコード芸術という月刊誌がありますが新譜評は交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽、器楽曲という順番で、オペラ、声楽曲は最後です。対して英国のクラシック音楽誌グラモフォンはオペラ、声楽が筆頭で交響曲はオーケストラ曲というくくりで後の方に管弦楽曲と一緒に出てきて初めて読んだ時にあれっと思いました。日本のクラシック音楽文化はドイツ学派の強い影響下にあるのです。これは注意を喚起してしかるべきことです。

オペラや声楽の実演を聞いてあとで器楽曲を聞くと何かが物足りない、そういう経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。人間の声の素晴らしさがあらゆる楽器を凌駕する、というより楽器はその模倣であるということを感じます。ピアノやヴァイオリンがどう舞台で健闘したってエスカミーリオの歌う輝かしくセクシーな「闘牛士の歌」や、ムゼッタの「私が街をあるけば」のような華のある色香など出しようもありません。シンセサイザーも全く無力であり、声楽と器楽の狭間はきわめて深いのです。声楽優先という英国式は一理あるように思います。

ともあれ日本の評論家の書き物を読んで育った僕は、ヘンデルよりバッハの方が上だ、ヴェルディよりワーグナーの方が上等だと永く思い込んでしまいました。音楽には上等なものとそうでないものが確かにありますが、上等でなければ歴史を経て残りませんからそれはとほとんど意味のない偏見です。イタリアオペラはどことなく色物という感覚が無意識に刷り込まれたようで、もちろん自分の責任ではあるのですが、偏見のおかげで人生損したような気も致します。だから、そう思ってからはそういう書物は読まないことに決めました。

音楽の「進化」という概念があるとすれば、それはドイツ学派の作った欺瞞、策謀だと思います。ソナタで書いてない音楽ばかりのイタリアが進化に遅れた後進国であるとはとうてい思えません。そして「進化」があるのだとすれば、その帰結として現れた現代音楽が最も優れた音楽かというと、これもとうていそうは思えません。

対位法、とりわけフーガという作曲技法はドイツ学派がそんなに強調していないようですが、最も素晴らしい物を書いた人は私見ではJSバッハと思います。死の2年前にモーツァルトがライプツィッヒでバッハのモテット《主に向かって新しい歌を歌え》(BWV225)をきいて驚嘆したのは有名です。これは神品ともいえる本当にすごい音楽で、後世の誰もこんなものは書けていないのではないでしょうか。

モーツァルトの時代のピアノ奏法はドソミソドソミソのアルベルティ・バスと呼ばれるもののように左手はギター並みのコード伴奏だけというものもあり、バッハ時代の厳格な対位法音楽は後退しておりそれがモーツァルトの驚嘆の声の背景になったと思います。しかしこれを旋律の独立分化という進化なのだと見ることも可能ですし、現にずっと先の末裔が現代のポップミュージックですから子孫は大いに繁栄したわけです。

結論として、僕は音楽に進化論を持ち込むのは抵抗があります。作る側が勝手に進化しても聴衆がついてこなければ仕方がない。このことは先日のブログに書きました(なぜクラシックの名曲がもう出てこないのか?)。マーラーは初演後に不評だった自分の交響曲が聴かれる時代が必ず来ると予言し、幸運にもそうなりましたが、マックス・レーガーが自分のヴァイオリン協奏曲に贈った同じ予言は今のところ達成されたとはみえません。

もっといえば、ドイツ学派に騙されていた反動でしょうか、ファリャ、コダーイ、ヤナーチェク、ディーリアスのようなローカルな味わいがあったり交響曲を書いていない人に魅力を感じたりもします。ラヴェルが好きという感性もその路線に近いでしょう。こういう音楽がドイツ人の言う「進化」のベネフィットで出てきたとは思いません。バルトークやストラヴィンスキーのような、一見ローカルですが実はグローバルな音楽も、ドイツとは無縁の一種の突然変異的なものであったように思います。

イタリア音楽(まあ要するにオペラですが)とどう向き合うかというのは先の理由から難しくなってしまっていて、ヴェルディは誰にどういわれようといまだに苦手です。別にドイツ学派の洗脳がなかったとしても、メロディーは単純なのに良く覚えられないというのは僕にとっては犬の顔が良く見分けられないのと同じなので、つまり興味がないのだから仕方ないことなのだと観念しております。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック音楽の虚構をぶち壊そう

2014 JUL 23 1:01:27 am by 東 賢太郎

岡田暁生著「音楽の聴き方」(中央公論新社)を読んだ。これは勉強になった。クラシックに関心を持つ人に広く薦めたい。氏によれば音楽は「する人」、「聴く人」、「語る人」によって成り立っている。この語る人という視点設定は面白い。

18世紀までは「する人」と「聴く人」はほぼ重なっていたが、ブラームス以降は曲が複雑になって聴く人がする(弾く)のは不可能になって今に至る。演奏は専門的訓練をうけた特殊技能者だけの占有物になった。納得である。また、クラシック音楽は形式のある音楽である故に語られることを想定して書かれた音楽であり、語り合う人間から成っている社会というものに訴えかけ、またその社会から影響も制約も受けるという指摘も意味深い。語り合うことで聴衆は音楽をする側と相互に関わりを持つ。クラシック音楽を聴く楽しみは言葉で語りあうことでさらに深まるのだということが著者の主張のようだ。

三島由紀夫は音楽を「触れてくる芸術」として嫌い、音楽愛好家はマゾヒストであると言った。あまり音楽に興味のなかったカントは「香水を振りかけたハンカチと同列で理性という観点からは最低の芸術だ」と言った(同書から筆者要約)。音楽が触れてくるのは事実だし香水程度の音楽もある。しかし三島がそう言っているのは「聴く人」の立場からにすぎない。音楽は本来歌ったり踊ったりするものだ。聴くだけの人が現れたのは19世紀の終わりごろからだから「音楽愛好家にマゾヒストも含まれるようになった」というのが正確だ。マゾヒストではない音楽愛好家である僕は、実はその点では三島と同質の感覚を持っているかもしれない。

聴く人が「する」のはピアノか室内楽だ。レコードのない当時、モーツァルトやベートーベンの交響曲を劇場で聴く機会は非常に限られており、家でピアノ連弾譜を弾いたり弦楽四重奏版を合奏して「聴いた」のだ。僕はこれがクラシックに限らずすべての音楽を楽しむ基本形だと思う。カラオケがそうだし、ロックやジャズが現代に広く支持されているのはギターという比較的修得しやすい和声楽器の普及で室内楽が容易にできるからだ(それを一般に「バンド」と呼んでいるわけだ)。しかしR・シュトラウスのアルプス交響曲をカラオケで歌ったりピアノやバンドやカルテットでやるのは不可能だ。つまりそのころから演奏家と聴衆は分化していったに相違ない。「専業的聴衆」の誕生だ。

僕はブログで楽譜が欲しい場合、Category:Composers からコピペさせていただいている。それも専門家しか読めない総譜でなくピアノリダクション(ピアノ版)だ。ピアノ譜は曲の構造や和声を俯瞰するのに便利だし習った人なら読める。弾くのは容易でないが、それでも僕は可能な限り弾いてみたい。なぜかというと、耳で知る「あの音」が自分の指先から出るのが楽しいからだ。ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」の前奏曲を見つけてたどたどしく鳴らしてみたときのことが忘れられない。これは昔、ベンチャーズのダイヤモンドヘッドをバンドで弾いたり、ヘルプ!を弾き語りしたり、イエスタデイをカラオケで歌ったりして気持ちが良かったのとなんら変わらない。ワーグナーのころはそれと同じことが家で行われていたわけだ。

一方で僕は音楽を文学的脈絡で聴いたり語ったりすることは不得手だ。そういう試みはベルリオーズやシューマンのようにロマン派の幕開けのころからあるが、三島が嫌った19世紀以降のロマンティックな専業的聴衆の世界でより開花したように思う。音楽ではない何か別なもののために劇場へ足を運ぶ人たちの世界に見える。著者岡田暁生氏は、一人で楽しむのもいいが感動を言葉で他人と共有することが喜びを倍加するという趣旨のことを書いておられるが、僕は専業的聴衆の仲間に入って今日のマーラーのアダージョは感動的でしたなどと意見交換をする時間があるならそれを家でピアノで弾いていたい。なるべく「する人」に近いところにいることで、音楽といつも「本来の在り方」で接していたいからである。

では「語る人」とは何か?ロベルト・シューマンが評論家としてショパンのある曲をほめた。ところがショパンはあまりに文学的なその批評を見て、「このドイツ人の空想には死ぬほど笑わされた」と言っている。僕は音楽ではショパンよりシューマンを好む人間だが、ことこの点においてはショパン寄りだ。スタンダールや小林秀雄がモーツァルトの音楽に見出したというtristesse(かなしさ)という言葉も、作曲家の晩年が涙腺を刺激する悲劇に仕立てられた瞬間から何やら文学用語めいてきて僕は鳥肌が立ってくる。それを知れば、モーツァルトもショパンと同じ言葉を返したのではないかと思う。

作品ではなく演奏の記録までが文学の対象となるのが20世紀だ。トスカニーニが引退を決意した演奏会、リパッティの最後の演奏会、終戦でフルトヴェングラーが指揮台に復帰した演奏会のようなレコードは、それを聞く前から文学として感動している人たちによって格別の価値を見出されている。そういうものまで含めたのが音楽の感動なのだと主張されれば反論は難しいだろう。何に感動しようが人それぞれだ。そう、だからこそ、僕は演奏会の感動を言葉で誰かと共有しようという努力をギブアップしているのだ。同じ寿司をつまんだ隣の人に、あの7番目に出てきた小肌の仕事具合はようごザンしたと言ってなにか時候の挨拶以上の意味を見出す能力は、僕にはない。

音楽鑑賞の会のようなサークル、つまり音楽を語る人たちの集まりというのは一見すると外向きに開かれているようだが、僕にはかえって閉鎖的に見える。ベートーベンはこういうものですよ、シューベルトの冬の旅はこう歌うものですよなどのように御託と手垢にまみれて見える。古典芸能であるクラシックにはしきたりがあるし、5・7・5や季語のようなルールを知らなければ俳句を味わえないようにクラシックもソナタ形式やフーガのような基礎知識がないとうまく聴けないということはある。しかし、それさえふまえておけば、現代では現代の耳でもって冬の旅を聞いてもいいだろうというのが僕の立場だ。

クラシックを味わうにはたくさんの知識やウンチクが必要であり、だから勉強を積んだ通人、知識人、インテリにしかわからないというのは真っ赤な嘘だ。それは是非とも世間にそう見られたいという一群の偽エリートが作り上げているスノビッシュ(俗物的)な虚構にすぎない。教会と王侯貴族の所有物だった音楽を新たに所有した市民階級の中には、初めて高級ワインを手にしたワイン・スノッブのような者が現れて不思議ではない。しかしその一方で、イケメン芸能人のリストやパガニーニは今なら嵐かミスチルみたいなものだった。演奏会に殺到した女の子や貴婦人たちにとっては、彼らの音楽がわかるもわからないもなかったろう。

ドイツはバイエルン州にノイシュヴァンシュタイン城という気のふれたワーグナーフェチの王様が建てた城がある。一度行ってみた。ガイドが美辞麗句を並べて(浪費癖で暗殺されたかもしれない)ルートヴィッヒ2世の悲劇などを語る。ご一緒した御一行様からは「なるほど、美しい、壮麗だ、どこか悲しげだ」と称賛の声が漏れる。お好きな方には申しわけないが、あれは外見はディズニーランドのモデルになるほどロマンティックな風情だが内装のごてごては僕の目には悪趣味かつ醜怪きわまりなく、一度見れば充分だ。本音ではそう思った人もいると想像するが、「いいね」連発の集団の中でそれを公言するのはなかなか勇気がいることだ。これと我が国のオペラ会場特有のスノビッシュな空気は同じようなところがある。

何度も書いているが僕はマーラーが嫌いである。関心がないという消極的嫌いではない。積極的に聞いてみてちっとも面白くなく、よって積極的に嫌いであり、定期演奏会にかかってしまい仕方なく行くとだいたいアダージョで居眠りとなり、最後のから騒ぎで驚いて起きる。いびきをかかなかったか心配であり、できることならやって欲しくない。鑑賞会で皆さんが「いいね」を連発する中でそんなことを言おうものなら即退場だろう。思うにクラシックのそういう目に見えない「ねばならぬ」的な風圧、「いいね」を押しておかないといけない空気、宗教みたいにうさんくさい誉め言葉の虚構臭とでもいうようなものに直感的に気がついていて、興味はあるのに「ひいてしまう」という方が我が国にはとても多いのではないだろうか。

それはその方の人生にとっても、作曲家にとっても、演奏家にとっても、なによりその音楽にとっても、等しく不幸なことだ。だから僕はその虚構を徹底的にぶち壊したいと思っている。ベルリオーズはASKAみたいに阿片をやってたかもしれないぞ(幻想交響曲はルーシー・イン・ザ・スカイだ)、トリスタン前奏曲は男のセックスのアダルト風激写だなどと教えれば、いままでひいていたけれど聴いてみようかという人がいるかもしれない。クラシック音楽を「語る人」になるということは、骨董品の鑑定法教室や趣味の押し売りをするのではなく、虚構をぶち壊し、当たり前の事実や本当に思ったことを誰にも気兼ねなく、何憚ることもなく、明明白白にお示しすることに尽きると思う。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

かなしさ)

勝手流ウィーン・フィル考(1)

2013 MAY 4 19:19:34 pm by 東 賢太郎

彼らが望むのは、死んだ指揮者や死にかけた指揮者ばかりで、他の指揮者には関心を払わなかった (「レコードはまっすぐに」ジョン・カルーショー著)

彼らが望むのは、死んだ指揮者や死にかけた指揮者ばかりで、他の指揮者には関心を払わなかった (「レコードはまっすぐに」ジョン・カルーショー著)

デッカの大物プロデューサーだったカルーショーのこの本は実に面白いです。レコード会社のサイドから見たウィーン・フィルの生態が生き生きと描かれているからです。ビジネス書としても示唆に富み、このオーケストラに関心のあるかたにおすすめします。

こんな感激を味わって、その上になお報酬をもらえるとは・・・・ウィーン・フィルのクラリネット奏者レオポルト・ウラッハがフルトヴェングラー指揮の或るコンサートの後で(「栄光のウィーン・フィル」オットー・シュトラッサー著)

こんな感激を味わって、その上になお報酬をもらえるとは・・・・ウィーン・フィルのクラリネット奏者レオポルト・ウラッハがフルトヴェングラー指揮の或るコンサートの後で(「栄光のウィーン・フィル」オットー・シュトラッサー著)

シュトラッサーはウィーン・フィルのヴァイオリン奏者を45年つとめ、58-67年は楽団長の地位にあった人。この本はオーケストラの中から見た指揮者像、経営の内部事情、政治などが生々しく書かれています。以上の2冊でこの名門オーケストラがどういうものか、彼らが残した録音がどういう背景でできたかおおよその輪郭は知ることができるでしょう。

このシュトラッサーが第2ヴァイオリンとして活躍したバリリ弦楽四重奏団はこのような名録音を残しています。ウィーン・フィル団員がこのように室内楽団をつくる伝統はベートーベンの弦楽四重奏曲のほとんどを初演したイグナーツ・シュパンツィヒまでさかのぼり、ウィーン・フィルが作曲家のオリジナル演奏の遺伝子を脈々と継いでいることがよくわかります。

フルトヴェングラーに感激したウラッハのクラリネットが聴けます。モーツァルトとブラームスの2大クラリネット五重奏曲です。ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団とのアンサンブルはミニ・ウィーンフィル と言っていいでしょう。全楽器がタテに合わせるよりヨコの歌を重視。誰が主役ともつかない自己主張、微妙に流動的なテンポと間、華と艶(あで)やかさのある音程の取り方、クリーミーで暖かい音色の肌触り。これらの独特のねっとりした甘さは五感を刺激してやみません。これがそのままウィーン・フィルの魅力になっているのです。

フルトヴェングラーに感激したウラッハのクラリネットが聴けます。モーツァルトとブラームスの2大クラリネット五重奏曲です。ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団とのアンサンブルはミニ・ウィーンフィル と言っていいでしょう。全楽器がタテに合わせるよりヨコの歌を重視。誰が主役ともつかない自己主張、微妙に流動的なテンポと間、華と艶(あで)やかさのある音程の取り方、クリーミーで暖かい音色の肌触り。これらの独特のねっとりした甘さは五感を刺激してやみません。これがそのままウィーン・フィルの魅力になっているのです。

こちらはより新しい録音でウィーン・ムジークフェライン弦楽四重奏団によるハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブラームス。これとは違った流儀の名演はたくさんありますが、これは最高の美音で弾かれたもののひとつであり、何の違和感も抱かせません。のびやかに自然体で奏でられたウィーン流の演奏はやはり作曲家の出自にかなったものと思わされてしまいます。無言の説得力があるのです。

こちらはより新しい録音でウィーン・ムジークフェライン弦楽四重奏団によるハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブラームス。これとは違った流儀の名演はたくさんありますが、これは最高の美音で弾かれたもののひとつであり、何の違和感も抱かせません。のびやかに自然体で奏でられたウィーン流の演奏はやはり作曲家の出自にかなったものと思わされてしまいます。無言の説得力があるのです。

ウィーン・フィルはネコ型だ書きましたが、何が彼らを誇り高いネコ属にしているか、大きな理由はここにあると言っていいでしょう。

この人たちは土地っ子です。こうしてウィーン生まれの音楽を自分たちの流儀で毎日のように演奏しています。ウィーン・フィルというのは、こういう人たちの集団なのです。だからこの人たちの前に立ちはだかって、ベートーベンのカルテットの楽譜を出してよそ者があーせいこーせいと言ったところで「キミ、ところで誰?」と一蹴されるのが落ちでしょう。ウィーン古典派の大作曲家を千利休とすれば、ウィーン・フィルは表千家の家元と許状をもった弟子たちの集団と言ってそうはずれていないと思います。

この人たちは夜はウィーン国立歌劇場のオーケストラピットでオペラの伴奏を弾いています。国立ということは国家公務員ですから、給料はアメリカの一流オケより低い。そこで、アルバイトをしようじゃないかと組織したのがウィーン・フィルです。自主運営団体だから常任指揮者は置かず、団員の意見で誰を呼ぶか決めます。もちろん芸術的な相性を考慮するのですが、「死んだ指揮者」は呼べないし、相性は良くても客が入らず印税が稼げない指揮者では困るのです(なんといってもバイトですから)。

「和音は少しずれたほうがまろやかな音になる」と伝統的に考えているこのオーケストラに対し「私はそうは思わない」と真っ向から立ち向かったゲオルグ・ショルティは、最も好かれなかった指揮者のひとりでしょう。しかしウィーン・フィルは彼とワーグナーの「ニーベルングの指輪」全曲をデッカに録音してレコード史上に残る売り上げを記録しました。その制作上の裏話は前掲書に詳しく書いてあります。

愛憎とビジネスは相反することもあるのです。

ショルティはハンガリー系ユダヤ人でありレナード・バーンスタインはロシア系ユダヤ人です。何より、指揮者としてこのオケに君臨した作曲家グスタフ・マーラーはチェコ系ユダヤ人です。ブルーノ・ワルターはドイツ系ユダヤ人ですが、相思相愛だった彼の遺産はこのオーケストラに相続されています。前掲書には「ユダヤ系指揮者は好きでなかった」とあるのですが、それが愛憎の直因であるほど事は簡単ではないということでしょう。こうした書物も著者の主観があり、一部の奏者に聞いただけの話かもしれず、流布している噂話も尾ひれがついていると思います。

どうせ主観なのですから、自分の耳で聴いたものだけを信じて、これから独断と偏見にもとづいて大好きなウィーン・フィルのことを書いてみようと思います。

モーツァルトの父親であるということ

2013 FEB 12 10:10:21 am by 東 賢太郎

ベートーベンとモーツァルトは1787年にウイーンでおそらく一度だけ会っています。モーツァルト31歳、ベートーベン16歳。その「オーディション」の様子は二人とも語っていません。我々が知っているのは、今なら高校2年生の少年がフィガロの結婚を前年に書いた売れっ子作曲家の弟子になることは結局なかったという事実だけです。

ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(右)が誰かの弟子だったということはありません。しいて言えばボローニャのマルティーニ神父に対位法を習ったぐらいです。あとは幼時に父親から受けた「神童であるための訓練」。これをベースにいわば独学していったのです。しかし、その聴音能力と学習能力はにわかには信じがたい神がかったレベルにあり、人類史における神童伝説の最右翼として記録されるほど常人離れしたものでした。今はCDでも聴けるアレグリのミゼレーレは当時ヴァチカンのシスティナ聖堂の門外不出の曲でした。門外不出といっても演奏はされていたわけで、誰も耳コピーできないからその掟は成り立っていたのです。この演奏時間約12分、5声と4声の2重合唱による音楽を一度聴いた記憶から全曲書き取ってしまったのが14歳だったモーツァルトなのです。

ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(右)が誰かの弟子だったということはありません。しいて言えばボローニャのマルティーニ神父に対位法を習ったぐらいです。あとは幼時に父親から受けた「神童であるための訓練」。これをベースにいわば独学していったのです。しかし、その聴音能力と学習能力はにわかには信じがたい神がかったレベルにあり、人類史における神童伝説の最右翼として記録されるほど常人離れしたものでした。今はCDでも聴けるアレグリのミゼレーレは当時ヴァチカンのシスティナ聖堂の門外不出の曲でした。門外不出といっても演奏はされていたわけで、誰も耳コピーできないからその掟は成り立っていたのです。この演奏時間約12分、5声と4声の2重合唱による音楽を一度聴いた記憶から全曲書き取ってしまったのが14歳だったモーツァルトなのです。

一方、ルートヴィヒ・ファン・ベートーベン(右)の祖父はケルン選帝侯宮廷の歌手(後に楽長になる)でした。その息子である父も宮廷のテノール歌手でしたが、無類の酒好きで生計を立てられず、自分の息子をスパルタ教育して売り込もうとしたのです。どっちも身勝手な父親ですが、この二人はタイプが違います。モーツァルトの方は息子を連れて一緒に貴族に売り込みを図るセールスマン型、ベートーベンの方は高名な先生に預けてしまうおまかせ型。冒頭のモーツァルトによるオーディションは、本命の先生だったヨゼフ・ハイドンにつくためウイーン留学したおりに、いわばついでに受けたものだったのです。やはり父親の特訓で神童に仕立てられたベートーベンですが、ボン大学で学んだ点がモーツァルトとは決定的に違い、おそらくそこで勉強したカント哲学から啓蒙思想、天文学に至る当時の欧州での最先端の教養が彼の音楽思想のバックボーンになったと僕は思います。留学してまで学びたかったのは厳格対位法やフーガであったことからわかるように、この形式論理への執着は後の彼の作品の個性となり、堅固な骨格となっていくのです。

一方、ルートヴィヒ・ファン・ベートーベン(右)の祖父はケルン選帝侯宮廷の歌手(後に楽長になる)でした。その息子である父も宮廷のテノール歌手でしたが、無類の酒好きで生計を立てられず、自分の息子をスパルタ教育して売り込もうとしたのです。どっちも身勝手な父親ですが、この二人はタイプが違います。モーツァルトの方は息子を連れて一緒に貴族に売り込みを図るセールスマン型、ベートーベンの方は高名な先生に預けてしまうおまかせ型。冒頭のモーツァルトによるオーディションは、本命の先生だったヨゼフ・ハイドンにつくためウイーン留学したおりに、いわばついでに受けたものだったのです。やはり父親の特訓で神童に仕立てられたベートーベンですが、ボン大学で学んだ点がモーツァルトとは決定的に違い、おそらくそこで勉強したカント哲学から啓蒙思想、天文学に至る当時の欧州での最先端の教養が彼の音楽思想のバックボーンになったと僕は思います。留学してまで学びたかったのは厳格対位法やフーガであったことからわかるように、この形式論理への執着は後の彼の作品の個性となり、堅固な骨格となっていくのです。

今の日本では、息子の入試や、ひどいケースになると 会社の入社面接室にまで一緒に入ってきて息子売り込みのプレゼンまでしてしまう母親がいたそうです。実際聞いた話ですが、面接官が困ってしまい、結局は「できればお母様の方を採用したいものです」という言葉を不合格通知として出したそうです。モーツァルトの父レオポルド・モーツァルト(右)はそれに近くみえないこともありません。どちらも息子のためなのか自分のエゴなのか、自分でもわからなくなっていたのではないでしょうか。モーツァルト父子のこの関係は息子がパリに旅立つまで続き、それ以降は父の同伴プレゼンはなくなりましたが、手紙による遠隔操作(今ならメールですね)という手段によってなおも息子を「いい商品」たらしめようと涙ぐましい努力の日々が続きます。父の微に入り細を穿った息子の私生活や思想への干渉(教育というよりも)は一度読んだらどなたも驚嘆されることでしょう。それを小まめな(当時としてはコストも馬鹿にならない)手紙の往復で、しつこいぐらいに細かく指示しているのです。白水社「モーツァルト書簡全集」(全6巻)ではその父子の手紙のやりとりの全貌を知ることができます。

今の日本では、息子の入試や、ひどいケースになると 会社の入社面接室にまで一緒に入ってきて息子売り込みのプレゼンまでしてしまう母親がいたそうです。実際聞いた話ですが、面接官が困ってしまい、結局は「できればお母様の方を採用したいものです」という言葉を不合格通知として出したそうです。モーツァルトの父レオポルド・モーツァルト(右)はそれに近くみえないこともありません。どちらも息子のためなのか自分のエゴなのか、自分でもわからなくなっていたのではないでしょうか。モーツァルト父子のこの関係は息子がパリに旅立つまで続き、それ以降は父の同伴プレゼンはなくなりましたが、手紙による遠隔操作(今ならメールですね)という手段によってなおも息子を「いい商品」たらしめようと涙ぐましい努力の日々が続きます。父の微に入り細を穿った息子の私生活や思想への干渉(教育というよりも)は一度読んだらどなたも驚嘆されることでしょう。それを小まめな(当時としてはコストも馬鹿にならない)手紙の往復で、しつこいぐらいに細かく指示しているのです。白水社「モーツァルト書簡全集」(全6巻)ではその父子の手紙のやりとりの全貌を知ることができます。

僕はこれを何回か読みました。モーツァルトがまだ生きていた年齢だった頃、また、自分が息子を持った父親になってからも何度か。そしてついほんの最近になって、また久しぶりに読み返してみて、その都度に自分の読み方と感じ方に変化がおこっていることは知っていたのですが、こと今回になってそれが今までになく大きく変わっていることに驚きました。僕にはレオポルドの気持ちが手に取るようにわかるようになっているのです。息子を見世物に仕立てたエゴイスト?最初はそうだったかもしれません。しかし、無類の才能を持ちながら就職できない息子を憂い、それに不安を感じない、いや感じていたのですがそれをけなげにも父に見せないようにする息子のうわべの能天気さ、そしてこれは息子天性のエピキュリアン的資質とでもいうべきいうもの、そうしたものへの不満が徐々に嵩じていき、怒りに高まっていきながら、それでも息子の将来を思ってなんとか説得しようとするレオポルドの文章には、まるで今自分が息子に向けてその文章を書いているかのようなリアルな共感を覚えてしまうのです。そして、これは自分のエゴで書かれたものではない、厳しくも暖かい父親の目で書いたものだということがわかり、父というのはいつの世もいずこの国でも、そういうものなんだとしみじみ思うのです。

今思い出すと、ロンドンにいた30代の頃、僕はこの父子の書簡集を、息子ウォルフガングの気持ちで読んでいました。レオポルドは自分の親父にそっくりだなと思いながら。結婚してアメリカに留学して以来、親父とは遠く離れることができ、どこかせいせいしていました。そんなとき、ウォルフガングがパリで母の死を確信したときにレオポルドに書いた手紙をこの書簡集で読んだのです。ナイフで胸を刺されたようにドキリとしました。母は大丈夫そうだと嘘を書いているのです。そして同時に親しい神父にだけは真実を伝え書き、なんとか父にうまく知らせてくれ、父に心の準備をさせてくれと、おそらく泣きながら書いている手紙。これを読んだとき、モーツァルトは自分とちっとも変らない、等身大の生身の人間だったんだという人肌のぬくもりを感じたのです。

これだけではありません。数年後に家出同然にしてウイーンへ発ってからも、息子は心配する親父に隠したいこと、言いたくないことは巧妙にごまかして書いています。例えばいずれ妻となる女性コンスタンツェのこと。彼女の実家に投宿したのが父にばれて手紙で強く叱責され、すぐ出ろと命じられました。でも彼女と一緒にいたいのです。でも親父は怖いのです。さてどうしたかというと、すぐに引っ越しをしたことはしました。しかしその新居というのは彼女の家のほんの目と鼻のさきで、僕は実際にウイーンで両家の間を足で歩いてみましたが、ものの3分もかからない距離なのです。この3分の道を彼は毎日喜々として行ったり来たりしていたに相違なく、そこに僕はしばし立ち尽くしていて、彼の姿をちらっと見かけたような気分になったものでした。

若い息子がそうしたかった気持ちはよくわかるし、父親のリスク感覚はもっとよくわかります。こうして息子は父をごまかしながら自立していきます。そのごまかし、方便、数々の本心ではない説明、つまり嘘がこうやって後世の人類に晒されてしまっているのですからモーツァルトもさぞかし草葉の陰で苦笑しているでしょう。でもそれは僕にも覚えがたくさんあります。というより、彼の嘘と方便の説明の仕方、文章の書き方があまりに昔の自分のとそっくりで、以来この書簡集を読むとなにか他人ごとではなく自分の恥部を世間様に暴かれているようでなんとも平静ではいられない妙な気持になるのです。

こうして自分の管理の手を潜り抜けた息子が勝手にシュテファン大聖堂で挙げてしまったコンスタンツェとの結婚式に至る顛末のうちに、父は息子の本音と嘘を、すべての魂胆とレトリックを見ぬきました。作曲に関しては鳶(とんび)が鷹を生んだと言われても仕方ないですが、その知性の高さにおいてはレオポルドは立派にウォルフガングの父親でした。そして、ものの細部まで徹底してこだわり微小な計算まで妥協なく行って譲らないことに関して、ウォルフガングは立派にそのレオポルドの息子でした。映画アマデウスに描かれた彼の姿、ああいう側面がなかったと僕に言い切る根拠はありませんが、仮にそうとしても、彼の作曲能力の根底にあったのはその父譲りの、英語により近い言葉があるので使わせてもらいますとMeticulousnessとでもいうべき資質なのではないかと思います。リンツ交響曲を4日で書いたり、ドンジョバンニの序曲をビリヤードをしながら書いたり、そういう超人的なことがもし本当にできたのだとしたら、それは究極のUltra-meticulousな職人性なくしては成しえないことです。

あの映画に限りません。19世紀半ばからできつつあったモーツァルト神話において彼はついに神となり、彼の音楽は天上の調べとして聴かれねばならない高貴で犯しがたい存在となり、彼が手紙に書き記した神に似つかわしくない下衆なジョークと下ネタがむしろ格好の中和剤となることで俗人界の市民権を与えられる、という滑稽な図式が出来上がってしまったのです。これは僕が長年たくさんの書物を読み、ウイーンに何度も足を運び、そして何よりも彼の残した楽譜を仔細に見ながら積み重ねてきた彼のイメージとは違います。

僕の前に立っている生身の彼は、仕事では自分に厳しくて、意志が強くて、自分以上の音楽家はいないという自信家で、犯しがたい絶対のプライドがあって、ピアノだけでなくヴァイオリンもヴィオラもうまくて、自己顕示欲が強くて、大衆を喜ばせる欲求が強くて、それをする場が与えられないことに強烈なフラストレーションがあって、ものすごい集中力があって、自分の世界に入ると行動に見境がなくなって、特別な記憶力があって、特別な頭の回転数があって、理数系的思考に強くて、哲学と語学に強くて、純文学や人間模様としての歴史には関心が薄くて、他人の微妙な感情にはKYで、処世術はへたで、キレた時もどこか冷静で、腕力はなくて、男としては脆弱な体力で、凶暴性はなくて、キリスト教徒としては信仰心が薄くて、観光や文化に無関心で、ある家に定住するという感覚がなくて、関心がない物にはこだわりがなく、自制心も薄くて、気分屋で、賭け事や勝負事が好きで、子供のままで、わがままで、頑固で、計画性がなくて、放浪癖があって、その場しのぎ屋で、打算家で、他人をものとしてしか見ていないところがあって、馬鹿が嫌いで、他人に指図されるのが嫌いで、指図するのにも無関心で、権力欲は希薄で、封建主義的秩序を軽蔑し、権力に反抗心があって、お金には冷徹で、ケチではなくて、すごい浪費家でもなくて、楽天家で、大きいことが好きで、いつも大望があって、大望に向けて物事を良い方にだけ解釈する癖があって、そうやって落ち込んだ自分を鼓舞することもあって、ちまちましたことは嫌いで、美意識が強くて、きれいな女性が好きで、セックス好きで、浮気っぽくて、チビで無細工なのに女にはもてて、享楽的で、それが元気の源で、男女にかかわらず自分の好きな仲間といるのが好きで、好きな人は見境なく楽しませて、ときどき愛憎がわからなくなって、憎まれ口の愛情表現があって、皮肉屋で、意地悪ではなくて、面白い冗談好きで、ペット好きで、美食家で、きれい好きで、外見のコンプレックスから服装に見栄をはり、家族思いだが子供には関心が薄くて、教育は他人任せで、奥さんには嫉妬深くないが愛情があって、身辺お任せで、親父が奥さんを認めないまま死んでしまったことに複雑な気持ちがあって、そして、ものすごくピアノの即興演奏がうまいやつ、です。僕は研究家でも学者でもありませんが、自分の五感と第六感で、これがモーツァルトだという自信はちょっとあります。

これは世の中の認識とはかなり違うはずです。ロココの赤い服と金モール、悲運の天才、走る悲しみ、そんなものはかけらも出てきません。目に浮かぶ彼はどうにも僕には憎めないところが多々あって、もし神様が誰か一人だけ会わせてあげると言ったら迷うことなく彼です。特別サービスでもう一人いいよと言われたら、やっぱり彼です。ハイドンやベートーベンやブラームスは、あまりに僕とは違った遠い人という気がするのです。この三人は直系親族ともいえ、音楽的にはDNAを継いでいます。しかしモーツァルトは、親戚ではあっても直系ではないのです。ベートーベンはモーツァルトの音楽からたくさんの遺産を受け継いではいますが、もっと大きな遺産は、優れた音楽家は王侯、貴族に媚びへつらう必要はないとする、啓蒙主義へ傾斜していく思想の萌芽のようなものです。ハイドンはベートーベンに教えることはあっても彼にすべきことはなかったし、内省的で禁欲的なブラームスはベートーベン自らが苦労して編み出した主題労作という方法論に自分の生きる道を見出しはしても、モーツァルトの中に真似できる何ものかを見出すことは到底不可能だったでしょう。モーツァルトは音楽家である以前に、あくまでも人間として徹底的にモーツァルトであり、そういう稀に見る人間でなければ生み出すことの及ばない音楽を書いたという意味で、徹底的に個性的な作曲家だったからです。

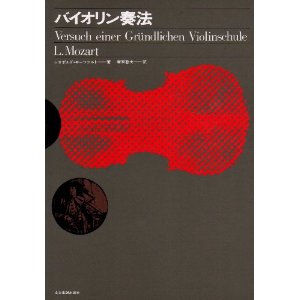

その人間モーツァルトを生み育てたのが、レオポルドなのです。ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトは彼の作品です。レオポルドがいかにすぐれた、緻密な頭脳と、論理的な思考力と、創造力を持っていたかを示す何よりの証拠をお目にかけて、本稿を閉じたいと思います。

モーツァルトの父親であることは、名誉でもあり不幸なことでもあるのです。

レオポルトは音楽理論家としても有名で、彼の自費出版した『ヴァイオリン奏法』(Versuch einer gründlichen Violinschule)は、史上初めてヴァイオリンの教授法を論理的に解説した本として、ヴァイオリンや他の弦楽器奏者だけでなく、全ての音楽家、音楽教育者にとって重要な本である。1751年に英語、1761年にフランス語、1766年にオランダ語、1804年にロシア語に訳されたほか、1800年迄に第4版まで版を重ねるなど、ヨーロッパ中で読まれ、今日まで出版され続けている。

(こちらへどうぞ)