僕が聴いた名演奏家たち(ジュゼッペ・シノーポリ)

2023 MAY 14 3:03:15 am by 東 賢太郎

今年は少しコンサートへ行こうかという気になったので読響の会員権を買った。おかげ様で4月は小林研一郎のマーラー巨人を楽しませていただいた。19才でワルター盤で覚えてからこの曲は格別に好きであり、それに加えて既述のように尋常でない思い出があるものだから今も神棚に祭りたいほど特別な曲だ。ハタチの頃の心象風景をこれほど追体験させてくれるものはなく、いつも元気にしてもらって心からの感動をもらう。この日も帰宅の地下鉄の中でずっと終楽章が鳴りっぱなしで涙が出て困った。なんていい曲なんだろう!!

youtubeを見ていたら思わぬものを発見した。

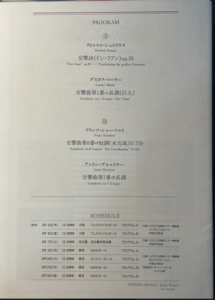

ジュゼッペ・シノーポリがウィーン・フィル創立記念150周年で来日し、NHKホールで巨人を振った1992年3月9日の映像だ。この演奏会は野村證券が支援していた。もう書いていいだろう。クラシックを嗜まれる酒巻社長が演奏会について社内誌に一稿を寄せられるとき草稿を書いてくれと秘書室に頼まれたことがある。バーンスタインがロンドン響と1990年に最後の来日をしたときに書いた気がする。この日がそうだったかどうか覚えてないが、そういう役目なのでチケットをいただいたかもしれない。

ウィーン・フィルを旬の指揮者シノーポリが振る。喜び勇んで出かけたはずだ。ところが、今でも覚えてるが、前座のR・シュトラウス「ドン・ファン」が気に入らなかった。特にオーボエのソロのところがやけに遅く感じ、なんだこれはとなって、その気分で巨人に入ったせいかこっちも終楽章コーダの耳慣れぬギアチェンジにがっかりして終わった。だから自宅で必ず書いている曲目別記録カードで「無印」になってる。いや、いま聞いてみるとどうしてどうして、こういうものだったのか、オケも最期のアッチェランドに至るまで棒に感応して熱量充分。不分明を恥じるしかない、さすがの演奏じゃないか。

ウィーン・フィルを旬の指揮者シノーポリが振る。喜び勇んで出かけたはずだ。ところが、今でも覚えてるが、前座のR・シュトラウス「ドン・ファン」が気に入らなかった。特にオーボエのソロのところがやけに遅く感じ、なんだこれはとなって、その気分で巨人に入ったせいかこっちも終楽章コーダの耳慣れぬギアチェンジにがっかりして終わった。だから自宅で必ず書いている曲目別記録カードで「無印」になってる。いや、いま聞いてみるとどうしてどうして、こういうものだったのか、オケも最期のアッチェランドに至るまで棒に感応して熱量充分。不分明を恥じるしかない、さすがの演奏じゃないか。

シノーポリはドン・ファンもマーラーみたいに濃厚に振ってる。これはこれで悪くない。ひょっとすると、この日は音楽なんか聴くモードになかったのではないかという仮説が浮かぶ。92年3月だからこの演奏会の2か月後にドイツ赴任の辞令が下る。それが嫌で辞めることを考えたぐらいだ、この時点でなんかしらの予兆があったのかもしれない。懐かしいけれども色々考えさせられる演奏だ。この4か月後の7月に僕は仕方なく単身フランクフルトに旅立ったわけだが、ビデオでコンマスをつとめているゲルハルト・ヘッツェルは同じ7月にザルツブルグで登山中に転落して亡くなっている。

シノーポリはドン・ファンもマーラーみたいに濃厚に振ってる。これはこれで悪くない。ひょっとすると、この日は音楽なんか聴くモードになかったのではないかという仮説が浮かぶ。92年3月だからこの演奏会の2か月後にドイツ赴任の辞令が下る。それが嫌で辞めることを考えたぐらいだ、この時点でなんかしらの予兆があったのかもしれない。懐かしいけれども色々考えさせられる演奏だ。この4か月後の7月に僕は仕方なく単身フランクフルトに旅立ったわけだが、ビデオでコンマスをつとめているゲルハルト・ヘッツェルは同じ7月にザルツブルグで登山中に転落して亡くなっている。

ちなみに僕の8学年上にすぎないシノーポリは2001年4月20日、ベルリン・ドイツ・オペラで上演していた「アイーダ」の第3幕の途中に指揮台で心筋梗塞をおこして亡くなった(シノーポリ「オケピに死す」全真相)。まだ55才。このニュースを知って大変驚き、残念に思ったことは記憶に新しい。

ジュゼッペ・シノーポリ(1946 – 2001)はヴェニス生まれでシチリア島育ちのイタリア人である。医学博士(外科、神経科)、犯罪人類学者、考古学者、大学教授、随筆家、作曲家(リゲティ、シュトックハウゼンの弟子)であり、指揮者(スワロフスキーの弟子)でもあったというマルチタレントで、ダヴィンチではないがどういうわけかこういう人はイタリアから出てくる。80年代初頭のデビュー当時、神経科の医師というふれこみで出てきたせいか冷たい理知的な演奏をイメージしたが、ウィーン・フィルの巨人のように決してそうではない。日本の多くのクラシック・ファンが真価を知ったのは同オケとのシューマン2番だろう。これは今もって同曲のベストの一つ。周知なのであえてここには書かなかったが(シューマン交響曲第2番ハ長調 作品61)、まったくもってスタンダードたり得る素晴らしい演奏である。

熱い冷たいは尺度ではない。この2番の第3楽章はスーパー・インテリジェントなスコアの読みであって、彼自身が「交響曲第2番作曲時にみるシューマンの正気と病魔についてのノート」で書いている。例えばここでVnの跳ぶ9度にシューマンは狂気の片鱗を感じるが、それをえぐりだしたのは彼とバーンスタインだけだ。37才でウィーン・フィルでシューマン。冒険だ。ケルテスは新世界で、シャイーはチャイコフスキー5番でと非ドイツ音楽でそれを突破した。医学博士シノーポリは、強者のオケを御すためにそれを使ったかもしれない。

彼の持ち味がよくわかる筆頭はこの新ウィーン楽派作品集だ。彼の大きな遺産であり、ピエロ・リュネールは最近はこれを一番聴いている。ウエーベルンもベルクも不思議なことにどこか柔らな人肌を感じ、ドレスデン・シュターツカペレの音色と見事にマッチしている。クールで鋭利であるブーレーズ盤が苦手な方はこちらをお薦めする。どちらも常軌を逸してインテリジェントなお二人だが、イタリア人の彼はヴェルディを振ったがブーレーズは踏み込まなかった。テンペラメントが違うのだ。だから彼はシューマンやチャイコフスキーもうまく振れたと思う。

彼の持ち味がよくわかる筆頭はこの新ウィーン楽派作品集だ。彼の大きな遺産であり、ピエロ・リュネールは最近はこれを一番聴いている。ウエーベルンもベルクも不思議なことにどこか柔らな人肌を感じ、ドレスデン・シュターツカペレの音色と見事にマッチしている。クールで鋭利であるブーレーズ盤が苦手な方はこちらをお薦めする。どちらも常軌を逸してインテリジェントなお二人だが、イタリア人の彼はヴェルディを振ったがブーレーズは踏み込まなかった。テンペラメントが違うのだ。だから彼はシューマンやチャイコフスキーもうまく振れたと思う。

こちらのスクリャービン「法悦の詩」も曲名の稿(スクリャービン 「法悦の詩」 (Le Poème de l’extase) 作品54)で挙げなかったが非常に素晴らしい。

シノーポリは自身の音楽哲学をこう語る。

“Music is quantity, measure, in the period in which it is composed or in the moment in which the instrument, stimulated by the musician, produces it. Here a mysterious leap takes place: what we hear is immaterial and in the moment in which we perceive it it disappears to become memory. Music is the most sublime sign of our transience. Music, like Beauty, shines and passes to become memory, our deepest nature. We are our memory.

(Giuseppe Sinopoli, I racconti dell’isola, edited by Silvia Voltolina, Venezia, Marsilio Editori, 2016)

音楽というものは数量、分量であって、作曲家が楽譜に指定した時間内に、または演奏家が楽器に促した瞬間に生み出される。するとそこに不可思議な飛躍が起きる。我々が耳にするのは非物質的なもので、知覚した瞬間に消え去って記憶に置き換わるのだ。それは最も崇高な儚さの表象である。音楽というものはあらゆる美と同様に、輝き、消え去って記憶になることによって我々の最も深い性質を形成する。我々は記憶そのものなのである。(筆者訳)

共感する。形而上学的、文学的、審美的、感情的に語られ、そう語られ得るのが良い音楽であるという軟弱で儚い精神的フレームワークから規定される「クラシック音楽」というものに僕は辟易している。

このシノーポリの言葉はプラトンに匹敵し、これほど理知的に音楽の真の本質を適確に指摘した例を僕は他に知らない。マーラー巨人が喚起するハタチの頃の心象風景の記憶。これは精神、肉体の一部となって僕という人間を形成し、動かしているのである。だから巨人を聴くと自分の60兆個の細胞が同じ波長で共振し、心地良く、いつも元気にしてもらって心からの感動をもらうことができる。あらゆる音楽にそれは大なり小なりなら在るだろうが、格別に「クラシック音楽」と呼ばれるものは、聴き手にそういうことがおきるようにあらかじめ周到に精緻に設計され、長い年月、幾多の人々にそれがおきることが実証されたものの総称なのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モリソン教授講演会と成城学園

2023 MAR 28 19:19:39 pm by 東 賢太郎

ここに来たのは恐らく56年ぶりだ。母校、成城学園の正門である。

それにしても変わってないなあ・・・幼稚園から小学校卒業までの7年間、ここを毎日毎日、雨の日も雪の日もてくてく歩いていたのだが、半世紀前の光景そっくりそのままだったのには大いに驚いた。夢で見たデジャヴというものはよくあるが、これは現実のそれなのだ。いや、これって、現実というか、前世のデジャヴだよと神様に言われればなるほどねと納得しかねない完成度にある。毎日現れるお月様が、56年前に見たのと同じものだろうかという感慨に似たものかもしれない。

今年に入って僕の周囲はいろいろ新しい波が起きつつあるが、これもその一つだろうか、東京芸大の音楽学博士、菊間史織様からプリンストン大学のサイモン・モリソン教授がご自身の講演において僕のブログを引用したいので許可が欲しい旨のご依頼があった。同講演は日本音楽学会の後援とのこと、同学会は音楽学関係では国内最大規模を誇り、日本学術会議にも登録された純粋にアカデミックな場であることから素人のブログ引用は不適ではないかと僕も一考し、また菊間様側でも教授にその指摘はされたようだが、「先生は論の流れでどうしても引用なさりたかったようで、それで東さんにご連絡させていただきました」とのことであり、承諾することとした。

教授のことは寡聞にして存じ上げなかったが、プロコフィエフ研究の世界的権威であるとお見受けした。

成城学園前の駅についた。出てすぐ、自然に右の小路に足が向いたのは目当てのあの店があったからだ。2, 30m先の右側にひっそりと開いていた小さいレコード屋で、ベンチャーズのウォーク・ドント・ラン’64やペダルプッシャーがはいったEP盤を買ったのは10才の時だったか。もう店は跡形もないが、あの天にも昇るような嬉しさは鮮烈に残っている。このレコード、かけてみると全くの期待外れで大枚500円も払ったのがいまも悔しい。でも買うと決めるまでの「きっといいに違いない、それを味わえばどんなに幸せになれるだろうか」という一種無謀なワクワクたるや何物にも代えがたいものだったのだ。あの日を手始めに僕は世界中でクラシックのレコードやCDを1万枚も買い集めて家には専用の収納室まで作る羽目になり、いまだって、何事に対しても、仕事にだって、日々そういう期待に揺り動かされて生きてるではないか。

時間があるので、池の方へ下っていく坂へ向かって歩いた。昔はここは玉砂利だった気がするが舗装されている。かように構造物や建物こそ様子が違っているが、地形だけは何も変わっておらず、何となく覚えている坂の勾配の塩梅までそのまんまだ。そう、この池だ。こんなきれいでなく周囲は草ぼうぼうの湿地だったが、帰り道に先生の目を盗んで決まってここに寄り道し、泥だらけになりながらマッカ(アメリカザリガニのこと)を釣った。スルメでひっかけるのだが僕は腕前が良かった。バケツで3,4匹家に持ちかえって、エビみたいなもんだから母が喜ぶと思ったわけだが、これは食べられないのよと捨てられてがっくりだった。しばらく佇んでいると、帽子に半ズボンの悪ガキたちが奇声をあげながら足元を駆け抜けていく幻影を見た気がした。

テニスコートを超えて川沿いに初等科の方へゆっくり歩いていると、なんとなく背中が重い感じがしてきた。何だろう?しばらくはわからない。だんだん小学校へ渡る小橋が近づいてくる。そこで電光石火のひらめきがあった。そうだ、これはランドセルだ!そう、ここを歩いてたんだ、重たいランドセルを背負って。そういうものをしょっていたことすらまったく忘れていたが、それがやけにでっかくて真っ黒に光っていて皮の匂いがして、あけると教科書がどっさりおさまっていたぞというビジョンがくっきり浮かんでくる。肩掛けがずっしりと食いこんできたことを体が思い出していたのである。

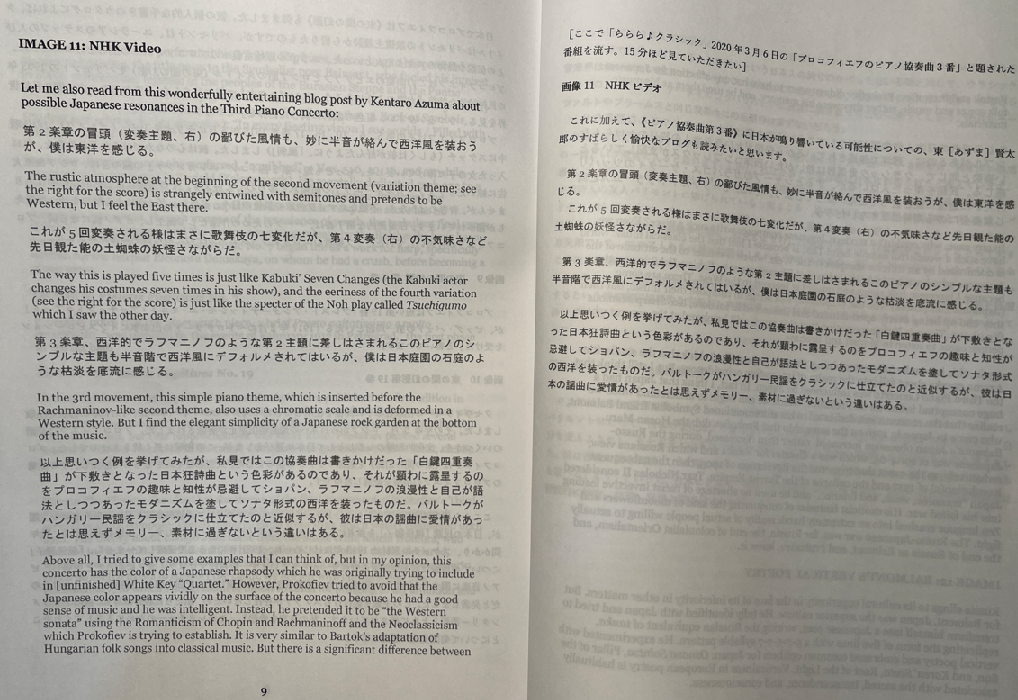

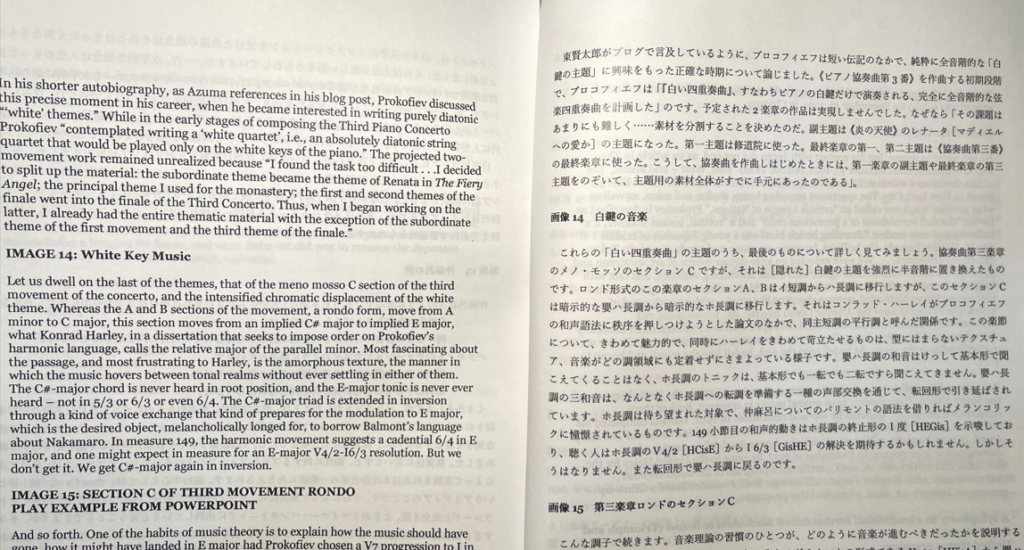

なにやらキツネにつままれたようになっていた。1時半からまず澤柳記念講堂でプロコフィエフが日本で弾いた曲等のミニ・コンサートがあり、ソナタ第10番(断片)を初めてきいた。浜野与志男の演奏は含蓄に富んでおり、スクリャービンの投影、「束の間の幻影」のロシア的でない響きの洗練(ドビッシーの前奏曲を思わせる)の発見をもたらしてくれたことは特記したい。講堂は当時はたしか「母の館(かん)」と呼んでおり、色々行事があったし、嫌々やらされていたカブ・スカウトの点呼もたしかこの中庭あたりでやっていた。コンサートが終わるといよいよモリソン教授の講演だ。参加者は大学の大教室に移動し、オンライン参加もあった。教授が引用された我がブログはこれである。

2017年の8月に書いたもので、どういう動機で書いたかは覚えがない。母が亡くなったすぐ後であり、能を見た影響があったかもしれない。というのも「土蜘蛛」に言及しており、理論的なものはまったくふれておらず印象記だけになっていることが曲名タイトルにした稿では異例だからだ。

たぶん今なら僕はプロコフィエフは越後獅子をモデルにしたのではなく、エキゾチックにきこえた日本の陰旋法(都節)の音階から和声、旋律を再構築したと書くだろう。ブログは自分の思考史として残したく、時がたってからは手を入れないことにしているので以下本稿に付記しておく。

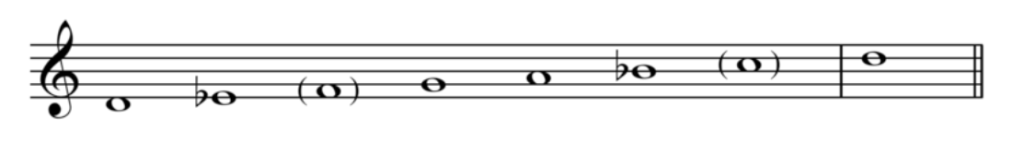

この音階は琴の調弦であり、作曲家が初めて見る楽器のチューニングに興味を持つのは誠に自然だと考える。

彼は日本に約2か月滞在した後、船でアメリカへ渡ったが、その地では成功できずパリへ行った。以前にディアギレフに『アラとロリー』をロシア風でないとケチをつけられた経緯があり、ロシア民謡さえ引用しない作風だからどんな語法をパリで確立するかには迷いがあった。ピアノ協奏曲第3番をブルターニュで、新妻リーナとのひと夏の滞在中に仕上げたのはそういう状況下であり、ドビッシーが交響詩「海」で東洋の音階を素材に、聴衆にそうと知られないように独自の語法を生んだことをモデルにしたのではないか。ドビッシーはペレアスの成功を断ち切ろうと新しい語法を模索する必要があり、プロコフィエフも、ロシア風で旋風を巻き起こしたストラヴィンスキーの二番煎じにならず、交響曲第2番のように前衛の角が立ちすぎても受けが悪いパリで成功しなくてはいけないという切羽詰まった共通点があったのである。ドビッシーは「海」をジャージー島、ディエップでエンマ・バルダックとの不倫旅行中に書いたが、どちらも英国海峡の海風の中で愛する女性と過ごしながら書かれた曲であることはとても興味深い。交響詩「海」における先人の非西洋的音階による語法構築はプロコフィエフが得意とする抽象的、概念的思考法(例えば20世紀の語法でハイドン風交響曲を書く)に難なくフィットしただろう。

3番は第1,3楽章の全音階的主題に白鍵を、第2楽章の半音階的主題に黒鍵を多用してコントラストとしているが、ドビッシー「海」も同様に主題は第1,3楽章が全音階的、第2楽章は半音階的(かつ旋法的)だ。彼が「海」を模倣したと主張するわけではないが、抽象的、概念的思考法として方法論を試行した可能性を指摘したい。

例として3番の第2楽章第4変奏の伴奏和声をご覧いただきたい。

h-c-e-fis-(g)-hであり陰旋法(都節)である。京都のお茶屋遊びでなじんだ陰旋法の影響は第1,3楽章の白鍵旋律にも認められるが、第2楽章の黒鍵部分にもある。越後獅子のメモリーが混入したという単純なものではなく、プロコフィエフはその種の評価を許容する人でもなく、あたかもドビッシーがガムランや雅楽の影響を一聴してもそれと知れぬほどに抽象化し、発酵させ、消化して自己の語法にせしめた領域に至らんとする試みの一環であったのではなかいかと思料する。

以下、講演のテキストにあるモリソン教授が引用された僕のブログ部分である。

印象記的部分ばかりであり、こうして立派な英文に翻訳されると些か面はゆいものではあるが、本稿はそういうことをあまり書かない僕としてはレア物としての愛着を感じるもののひとつだったことは事実だ。よくぞ引用して下さったと膝を打つと同時に、その背景にはモリソン教授の我が国文化への深い造詣と素晴らしく柔軟で視野の広い精神があることを講演から感じた。本文に書いたように、越後獅子説はその正誤の検証以前に西欧では全く無視されており、wikipediaでも日本語版を除いて言及した言語はひとつもない。文献なきところ真実なしという姿勢からはそれが妥当ではあるが、クリエーターが自作につき常に真実を語るわけではない。妥当性に執着すれば証明しようがないゆえに証明されないだけであり、それが真実だというならば真実の定義は変更すべきであろう。

3番という楽曲はプロコフィエフの作品としてはentertainingな部類に属する音響によって構築されていると考えるが、その由来の一部は訪日前に萌芽のあった全音階的な白鍵による旋律の平明さ、一部が「(何らかの)日本による影響」であるという私見は凡そ教授の論考に合致している(その範疇である)と拝察させていただいた。ただ、後者を「象徴主義詩人コンスタンチン・バリモントが阿倍仲麻呂の和歌から日本的要素を取り去って宇宙的、普遍的な詩に再構築したのと同じことをプロコフィエフは音楽でした」として展開される「垂直的な詩」の概念、および、第3楽章セクションCの嬰ハ長調からホ長調への移行の分析は愚考の及ぶところではなく、非常にinspiringであった。このことで、この日の第1部で『束の間の幻影』(同曲タイトルはバリモントの詩行に由来)が演奏された意味が明かされ、プロコフィエフが3番をバリモントに捧げた意図が整合的に解明されるのである。これを知ったことで彼の楽曲への理解が深まったことを感謝申し上げたい。

この日、残念だったのは夕刻で門が閉まっていて初等科と幼稚園の敷地に入れなかったことだ。この地で勉強した覚えは実のところあまりないが、ありとあらゆる遊びの英知がここにはぎっしりある。だから僕は遊びの精神の延長でその後のすべてを乗り越えてこられたのである。それを涵養し伸ばしてくれるおそらく日本広しと言えども成城学園にしかない環境、そうであってこそ育まれるであろう真の意味での「自由な精神」という、僕を東賢太郎として成り立たせているもののルーツがまさしくここにあったことをこの日の散策で強く感じた。56年は束の間であったが、素晴らしい学校に入れてくれた両親に感謝あるのみだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

新しい才能を発見(尾城杏奈さん)

2022 FEB 5 8:08:37 am by 東 賢太郎

きのう、ちょっと疲れていて、なんとなくベートーベンの27番のソナタをききたくなった。時は午前零時である。仕事部屋は3階、音楽室は地下だ。寒いだろう。youtubeでいいか・・。そんな偶然からこれを見つけた。

すぐアラウに切り替えるつもりだったが、やめた。いい。なんとも自然でしなやかにふくらんで包み込んでくれる感じがする。音楽のたたずまいに品格がある。もう一度聴いてしまった。知らない人だが、教わってできました的な生硬さが微塵もなく、これは人となりなんだろうなと思った。

なんといっても第2楽章だ。すばらしい。僕はどの大ピアニストも満足してない。シュナーベル、バックハウス、リヒテル、ポリーニ、だめだ。牛刀をもって鶏を割く観があり魂がこもってない、ルービンシュタインなど主題のくり返しが多いと文句を言ってる。そういう人にこのソナタが弾けると思わない。

関係ない世界の話で恐縮だが、一昨年のプロ野球キャンプのこと、オリックスの練習を見ていいピッチャーだなと思った新人がいた。あの感じを思い出す。2年後に19才で新人王になる宮城投手だった。剛球はないがああしたピッチングの勘は教わってもできない。現に何年もプロにいるベテランでもできてない。

こっちはさらに不思議なものがある。プロコフィエフの第8ソナタがこんなに「美しく」弾かれたのをきいた記憶がない。ギレリス、リヒテルの剛腕のイメージが強い音楽であれっという感じだ。

youtubeにユジャ・ワン、前々回のショパンコンクール以来僕が高く評価するケイト・リューの見事なライブがある(馬鹿者の着メロが鳴って気の毒)。尾城のは気迫は一歩譲るが、妙な言い方だが「頑張ってます感」がない。汗もかいてない感じだが弾かれるべきものに不足もないのだから、まだまだ破格のキャパ、伸びしろがありそうだ。第3楽章、僕の好きな所だが、短9度の下降音型のあと再現部までスクリャービンみたいな神秘的な感じになる。美しい。プロコフィエフはただばりばり弾いてうまいでしょという人が多いが、この人はそうでなく、バルトークを弾いても音楽が intellectual だ。ピアニストは指揮者と同じでそれが必須だと思う。

東大は天才がいて同じクラスだと分かる。何の苦労もなく勉強ができる人達だ。東京芸大にもそういう人がいるということだろう。youtubeにあるものは僕の好みの領域でもあり、全部聴いた。それだけでどうこう言うことはしないが、尾城杏奈さん、素晴らしい才能の持ち主だと思う。ぜひ欧州に留学し、西洋音楽を生んだ各国の文化、歴史、哲学、人間、そしていろんなアートやおいしい食べ物なんかを存分に楽しんで研鑽されれば明るい未来があると思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

スクリャービン 「法悦の詩」 (Le Poème de l’extase) 作品54

2020 JUN 13 16:16:02 pm by 東 賢太郎

この曲はスクリャービンの4番目の交響曲である。聴いたのは故ロリン・マゼールがN響を振ったときだけで、それもあまり印象にない。もっと前に、指揮者は忘れたが、N響は5番をスコア通りに「色付き」で演奏したことがあるがもう人生でお目にかかれないだろうから貴重だった。4番のレコードはブーレーズ、ストコフスキー、ムラヴィンスキー、モントゥー、グーセンス、シノーポリとあって最後の2つは気に入っている。特にグーセンスは一聴の価値がある。

一見複雑なテクスチュアの曲だが、メシアンを思わせる冒頭のフルート主題のこれと、

トランペットのこの主題を覚えておけば全曲がつかみやすい。

この譜面はコーダだが、トランペット主題は何度も出てきて耳に纏わりつく。ショスタコーヴィチの5番Mov1の主題にも聞こえ、最後はセザール・フランクの交響曲ニ短調と瓜二つの終結を導く。

先に挙げた演奏のうち、異彩を放つのがピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルのCBS盤だ。シカゴ響との新録音(DG)はどれもそうだがやっぱり丸くなっていて僕は採らない。音は変わらず分解能の高い精緻なものだが、ウィーン・フィルでブルックナーを振る敬虔なキリスト教徒のものだ。神を否定したかに見えた60年代の彼ではなく一般に理解される方法とメディアによって異教徒だった頃の残像を残そうとした試みに過ぎない。全共闘や革マルの戦士が大企業の役員になって品行方正づらでHPに載っているようであり、70年代を共に生きた僕には堕落以外の何物でもない。

先に挙げた演奏のうち、異彩を放つのがピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルのCBS盤だ。シカゴ響との新録音(DG)はどれもそうだがやっぱり丸くなっていて僕は採らない。音は変わらず分解能の高い精緻なものだが、ウィーン・フィルでブルックナーを振る敬虔なキリスト教徒のものだ。神を否定したかに見えた60年代の彼ではなく一般に理解される方法とメディアによって異教徒だった頃の残像を残そうとした試みに過ぎない。全共闘や革マルの戦士が大企業の役員になって品行方正づらでHPに載っているようであり、70年代を共に生きた僕には堕落以外の何物でもない。

彼の録音の “主戦場” だった音楽は20世紀初頭のものだ。欧州最初にして最大の狂気であった第1次大戦に向けて社会ごと狂っていく時代、後にその寸前を良き時代(ベル・エポック)と呼びたくなるほど酷い時代の精神風土を映しとった作品たちである。ブーレーズはその空気を吸って育ち60年代にアヴァンギャルドの戦士になったが、彼が壊しにかかった古典は「戦前の前衛」であり、壊すことは時代の「先へ進む動力」であった。ベートーベンもワーグナーもドビッシーも各々の時代でそれをした。革命という言葉が破壊と同時に新生のニュアンスを含むとすると、それこそがブーレーズの作品群だ。彼は演奏家である前に作曲家であり、彼のCBS録音はアヴァンギャルド(前衛部隊)で戦う若き彼のリアルタイムのブロマイドとして永遠の価値がある。

DG録音群は、20世紀後半に前衛は死に絶え、音楽が動力を失い、作曲される傍からクラシック音楽という埃をかぶった懐古的ジャンルに封じ込められる運命にあることを象徴したものだ。第2次大戦後、今に至る「戦後」が始まる。ストラヴィンスキー、シェーンベルク、バルトークらの打ち立てた戦前の前衛の音楽語法が戦争という無尽蔵の破壊力をもった狂気からインスピレーションを得たということは重要だ。テクノロジーの世界で火薬、船、トラック、飛行機、インターネット等は戦争による軍事技術として進化した。それと同じことだ。十二音技法が生まれる素地は「戦前」の空気にあったのであり、その作曲技法(語法)が戦後の前衛の在り方のインフラとなったのは必然だった。

そうしてアヴァンギャルド(前衛)なる言葉自体が戦前の遺物と化してしまった。それを破壊し革命を起こすほどの新たな社会的動力はなく、作曲という記号論理の中だけで進化を促す動力も見られない。”前衛風に” 響く音楽は生産されているが、「クラシック音楽」なる金色の額縁に収まるか否かの価値観で計られる壁は高い。一方で元来音楽は消費財であり、現代はゲーム、アニメのBGMと競う運命にもある。ドラえもん組曲やエヴァンゲリオン交響曲がコンサート・レパートリーに加わる日は来ても不思議でないが受け入れる聴衆は未来の人だろう。

ブーレーズ戦士時代の録音である「法悦の詩」をほめた人はあまりいないように思う。スクリャービンはテオソフィー(神智学)を信奉しておりエクスタシーはそれと関係がある。神智学は「真理にまさる宗教はない」とし、「偉大な魂」による古代の智慧の開示を通じて諸宗教の対立を超えた「古代の智慧」「根源的な神的叡智」への回帰をめざすとされるが、wikipediaの英文(しかない)を読む限り特異な概念である。エクスタシーだからセックスの絶頂ですよという単純なものではなさそうだが、この曲に多くの聴衆が求める快感はそのようなものだろう。ブーレーズCBS盤のもたらす透明感、立体感はさようなドロドロと無縁であり、彼が録音した意図に戸惑いを覚える人が多かったのではないだろうか。

僕の場合はエクスタシーはどうでもよく、この頃のブーレーズがやはりドロドロだった春の祭典を怪しげな呪術から解き放って自分の美感で再構築した詩的なリアリストであることが魅力のすべてだった。この法悦の詩はトリスタンのオマージュにきこえてならない。彼がバイロイトで指揮したワーグナーを聴くと、トリスタンに魅入られてワグネリアンで出発し後に否定したドビッシーの音楽がクロスオーバーする地平で響いていることに気づくが、それと同じ響きがここにもあるのだ(冒頭の雰囲気などドビッシー「遊戯」そのもの)。和声が解決しない調性音楽であり、内声がクロマティックに動いて属七を基軸に和声が変転するがバスが明瞭で構造的に複雑ではないのに複雑に聞こえる。凝った装飾で副次主題がからみ錯綜したポリリズムを形成するからだ。このスコアを二手で弾くのは不可能。四手でも難しい。ブーレーズはそれを分解し、磨きをかけ、最適なバランスでドビッシーのように詩的な透明感を与えて音化しているのである。

全くの余談だが、久々にこれを聴いて脳が若返る気がした。以前書いたが受験時代にブーレーズが夢に出るほど没入していて、ハマればハマるほど数学の成績が上がって全国1位を取ったから因果関係があったと本気で信じている。クラシック音楽は脳に「効く」漢方薬だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ロリン・マゼールの訃報

2014 JUL 20 11:11:06 am by 東 賢太郎

ロリン・マゼールは82歳だった2年前の10月にN響を初めて振った。チャイコフスキー 組曲第3番、グラズノフ ヴァイオリン協奏曲イ短調Op82(ヴァイオリン、ライナー・キュッヒル)、スクリャービン交響曲第4番「法悦の詩」というAプロを聴いたが、まだまだお元気で「法悦」の磨かれたブリリアントな音響は見事であった。良くも悪くも、彼の棒は円熟も老化もしないものなのだというのがその時の率直な印象だ。84歳での急逝にはとても驚き、残念でならない。

僕の持っているLP,CDの中で彼の指揮のものはすぐに思い出せないぐらいある。欧米で聴いた実演だって全部を言えるかどうか。ひょっとして最も聴いた指揮者のひとりかもしれない。

フィラデルフィアにいた84年3月25日、フランス国立管弦楽団を率いてアカデミー・オブ・ミュージックで彼が振ったストラヴィンスキー「火の鳥」とラヴェル「ダフニスとクロエ」。両方とも大好き、しかもフランスのオケ(米国のに食傷気味)、それも2日にわけではない同日に、しかも両方とも全曲版(!)ときた。これは日本食に飢えた僕に「菊川のうな重の特上」と「今半の特上すき焼き御前」が同時に出てきてしまうようなものだった。狂喜なんてものではない。

あれはフィラデルフィアの2年間が終わるころであった。ムーティはあまりドイツロマン派、フランス印象派をやってくれず、しかもあの残響の極度に乏しいホールのせいだろうかばりばりと元気のよいマッチョな演奏ばかりでうんざりしていたところだ。だからそこにやってきてくれたマゼールとオイゲン・ヨッフム(バンベルグSO)は天使のごとくであり、フランスのオケのダフニス、ドイツのオケのベートーベンは砂漠の湧水のごとく五臓六腑にしみわたった。だからだろう、この84年にロンドンに赴任してからも僕はこの2人の指揮者をおっかけみたいによく聴いているのである。

まずこの2曲は火の鳥をウィーン・フィルとロンドンで妻と(翌年3月30日、1919年版)、ダフニスをザルツブルグ音楽祭でこれもウィーン・フィルで母と聴いた(96年8月18日)。だからこの2曲の印象がますます強い。そのロンドンでのブラームス交響曲1番は今一つだったが、ザルツブルグでF.Pツィマーマン独奏のベートーベンVn協奏曲は名演だった。このあとアンコールで小太鼓が出てきて最高のJ・シュトラウスに。母にあれを聴かせてあげられてよかった。

ベートーベンは、ロンドンでたしかオイゲン・ヨッフムのピンチヒッターで振った(これも2人の奇縁だ)ベートーベンの交響曲4番と9番(85年、フィルハーモニア)、これは第9でティンパニが第2楽章の入りを間違えたぐらいしか覚えていない。フランクフルトで7番(95年、バイエルン放送SO)は、全然記憶にない。どうも彼のテンポやあざといフレージングが鼻についてきていたと思われる。

ブラームスはヴィースバーデンで確か4番とドッペルを聴いたはずだが、ホールの音が聴きたかったという動機の方が強く、演奏は期待したほどではなかったのだろう、オケ(たしかユンゲ・ドイッチェ?)も日にちも記録すらしてない。非常に良かったのはR・シュトラウスで、85年ロンドンでブラ1の前にやった「ドン・ファン」、それと「ティル」(94年、バイエルン放送SO)は名演だったが、「ティル」でティンパニ奏者が撥を飛ばすアクシデントがあった。

打楽器奏者の失策なんて出会ったのは人生で3回しかないが、うち2回がマゼール指揮だ。特に世界のメジャー級オケでそんなことが起こることが信じ難い。彼の指揮はこれ以上ないほど明確、明晰であって不思議なことだが、ビデオの彼の指揮を見ると全部見抜かれているようで金縛りになりそうな眼だ。空想だがリハーサルでぎゅうぎゅう絞られたあげくちょっとでも乗り遅れるとすごく落っこちる感じになる棒なのかもしれない。

マゼールが天才だと思ったのは実演ではなくLPで聴いたウィーン・フィルとのシベリウス全集と、ベルリン・フィルとのメンデルスゾーンの「イタリア」だ(______メンデルスゾーン (2) )。だからそのイタリア交響曲をウィーン・フィルとやるというので駆けつけた94年フランクフルトのアルテ・オーパーはちょっと期待があった。しかしだ。それも後半のマーラー「巨人」もいまひとつだった。ウィーン・フィルなのに・・・。どうもこの頃の彼の指揮はくどく感じられ、音楽にひたれなかったのである。

11歳でニューヨーク・フィルを振ってヴァイオリンと指揮の神童と騒がれた彼はピッツバーグ大学で哲学と語学を専攻し、5、6か国語を自在に操り、指揮は全て完全暗譜という超人的な記憶力で知られた。誰の本だったか、指揮者仲間でベートーベンの交響曲のスコアを空で書けるかと話題になったとき、自分は無理だがあいつなら・・・と皆の口から名前が挙がったのがマゼールだったという逸話があるそうだ。すごい。

カラヤン亡き後のベルリン・フィル音楽監督に当選確実と思われていたが、90年にそのポストに就いたのはクラウディオ・アバドだった。ショックをうけたマゼールの落胆ぶりは強烈で2度とBPOの指揮台には立たないと宣言した。サラリーマンとして生々しい共感をもって見ていた記憶がある。その宿敵アバドもこの1月に80歳で亡くなったが、思えばあの頃はクラシック界も熱かった。今はその座にラトルがあるんだったっけ?という感じだ。その次は?もう全然候補の名前が浮かんでこない。

マゼールの指揮が好きかどうかはともかく、彼は名門オーケストラを自在に操って好きなように指揮できたおそらく最後の人だ。彼はおそらくパワハラ型ではなく、尋常でない頭脳と記憶力に楽員が何も言えなくなって君臨というタイプだから同じタイプはまた出てくるのかもしれない。ただし、それが我々が生きているうちではないことだけはお墨付きである。

もう生で聴けないとなると、彼もフルトヴェングラーやワルターと同じくCD棚から時おり取り出すだけの人になったということだ。寂しい。しかし僕が好きな彼の録音はおおかた60年代のものだ。例えばシベリウス4番とタピオラの真価を教えてくれたのは彼だが、そのレコードは年代からしてワルターの米国録音と変わらないのだからもうすでに生で接することのないものであったのだ。

虫の知らせか何か、彼の健康のことなど何も知らず、6月9日に書いた「シューベルト交響曲第9番」の稿にマゼールの演奏を推薦した(______シューベルト (2) )。褒めた人がいるのかどうか知らないが、CDショップでは見かけない。しかしこの9番は素晴らしい。ビデオを見れば楽員の払う敬意と喜びがひしひしとわかる。おや、いよいよマゼールは大指揮者として円熟期に入っているんじゃないかと思って書いた。そうした矢先の訃報だった。

ご冥福をお祈りします。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。