春の祭典ブーレーズ盤のミス

2024 APR 27 1:01:43 am by 東 賢太郎

完璧のように言われているブーレーズCBS盤だがミスはある。本稿では数多おられると聞く「春の祭典フリーク」の皆様のためにそれをお示しする(まだあるかもしれないが気がついた限り)。妙な音?も含まれており、ミスだけではないから「これで曲を覚えてしまったので後に困ったことになった所」のリストである。スコアは https://imslp.org/ で無料検索できる。

第1部

序奏2小節目 ホルンの3連符の2音目が長すぎ(ミス)

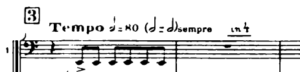

練習番号22 ティンパニがチューニングするb♭音が混入

36の3小節目 ピッコロ・トランペットの d が c になっている(ミス)

第2部

93の直前 スネアドラム?のような音がかすかに鳴る

98の前の小節 コントラバス?の g# がかすかに鳴る(なぜだろう?)

193の前の小節 ティンパニが十六分音符一個飛び出し(ミス)

〈ここでブーレーズが何か言葉を叫ぶ〉

194の2小節目 またミス(立ち直れずそこから4打が乱れる)

この録音は1994年のCDでは「Severance Hall, July28,1969」と記載されているが「練習場(教会)で楽員に伝えず一発どりした」とティンパニストのクロイド・ダフからきいた弟子の方が僕の上掲youtubeにコメントをくれており、とすれば記載は表向きの情報ということになる。193ミス直後のブーレーズの叫びは「止めずに最後までやれ」ではないかと想像する(聞き取れない)。あそこは切り取ってやり直しがきかない。195からエンディングまでの追い込みはライブさながらの熱したアッチェレランドであって、その瞬間に、一期一会の出来と判断したのだろう。うがった見方かもしれないが、それがあったから最後の3ページの、ライブでもそうはない白熱の締めくくりができたかもしれない、だから録り直しをしなかったのではないか。

「スコアにレントゲンをかけたようだ」という1970年当時の日本でのコピーは静的で分解能の高さを謳ったものでうまい表現だが、それは多分にCBSのプロデューサー、録音技師、スタッフの音の作りこみの特性である。演奏としての特徴を書くとこうだ。ミクロに至る指揮者のスコアリーディングのレクチャーに全奏者が納得し、技量が図抜けている彼らがモチベーションを持って実現する演奏自体が時々刻々彼らをインスパイアし、成功させるための尋常でない緊張感が支配しながら、名人ぞろいでリアライズに余裕がある演奏だ。つまり、オールスターメンバーがサドンデスの決勝戦に臨んだような、極めて稀(まれ)だが演奏会場で数回しか遭遇したことのないライブ演奏に近い。つまりレントゲン写真よりカルロス・クライバーとベルリン・フィルのブラームス4番に近い。それをこれまた稀であるオーケストラに近いマイクで倍音まで拾う分解能で記録した、稀×稀の超レアな録音なのである。

以上のミスをブーレーズが気づかなかった可能性は限りなくゼロに近い。アナログのマスターテープの修正はできなかったか、または、何らかの別な理由で見送ったと思われる。おそらく両方だ。演奏中から、録り直してもこうはいかないとブーレーズが判断したことだ。上記のティンパニ奏者クロイド・ダフ氏(1916~2000、首席奏者在籍期間1942~81)によると。朝8時に始まった「練習」は止まらず、ダフは「よし最後までやったろうじゃないか」とホルン奏者と目くばせしたと書いている。ブーレーズがオーケストラを欺いたのか興がたまたま乗ったのか、いずれにせよ奏者は予期してなかったからこそのライブ感と思われる。修正は音源をデジタル化してからなら可能だが、そうすると僕がyoutubeにあげたLPレコードとCDの齟齬をこうして指摘する者が現れ、著作権問題はなくとも指揮者、オーケストラの美学上の問題はありえた。

この稿を書くかどうか長年迷ったが、このミスを誰かが指摘しているかどうかは知らない。クロイド・ダフ氏はジョージ・セルが信頼し彼の時代のクリーブランド管弦楽団を支えた名手中の名手であり、ティンパニストの方は憚ったのかもしれない。名誉のために書くが、193,4は三連符の中なのを頭を叩いており同じ勘違いであり、セッションを分けて録るつもりだったのが一発勝負になってしまったからの本来あり得ないものだ。彼はそれ以外は全曲に渡って音程、リズムともそれこそ完璧でこの演奏の成功に大きく寄与している。152の f-d-a-f は今でもヘボいのが多く、これで記憶しているのでほとんどがアウトだ。僕がまずこのレコードを好きになったのはティンパニの音のすばらしさに衝撃を受けたからで、彼あってこそその音をアップしたバランスで録音する発想が出ただろう。

僕は同録音のLPレコード2種(①初出盤と➁米CBSリプリント盤)、③米CBSカセット、CDはドイツで買った④1994年SONY盤(Super Bit Mapping、オランダ製造)⑤2014年ブーレーズ全集SONY盤を持っているが、①が倍音成分が潤沢で音彩が豊かであり、リプリントのたびに落ちている。ただ解像度は④が高い。PCでは(僕のヘッドホンでは)チューニングのb♭は聞こえにくいかもしれないが④では明瞭だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《「春の祭典」論考》

2024 APR 22 21:21:56 pm by 東 賢太郎

本稿は「ブーレーズ / クリーブランドのトランペットの僅かな間違いの問題」に正答され、先日、だいぶ前の稿(マリス・ヤンソンス)にコメントをくださり、よろしければとお薦めのデプリースト / オレゴン盤を貼ってくださったhachiroさんがいかに「春の祭典」をお好きかと知ったその一点において、心よりうれしく、また触発もされたことで書いた。

同盤は初めて聴いた。hachiroさんは8位に推されているが、トーマス / ボストンを評価されていることからも納得がいく。練習番号86の第2Trのfがgなのは個人的には賛成しないのと、ティンパニが146の入りが少し(二度目も)、149の前の小節ではかなりフライングなのが惜しいが、録音もアコースティックも良く楽しめた。世界のオーケストラの同曲の演奏能力は70年代から伸びた。米国が一頭地をぬいたが、ジュリアード、カーチスの俊英(オケの人数しかいない)が各地で主席クラスにつくという欧州にはない中央集権的エリート養成システムの威力は小澤 / シカゴ響の1968年(!)の録音で確認できる。その恩恵はオレゴン響にも及んでいたのかと思わせる出来だ。

思えばもう20年前からほとんど買ってないし実演を聴いてもいないから祭典フリークは名乗れなくなった。この曲は20世紀最高のクラシック作品である。しかし、何度でも書いてしまうが、僕にとってはブーレーズCBS盤が規格外なのだ。2度きいたブーレーズの実演でもこんな音はしなかった。だからもう絶対に現れないイデア化した「レコード上のクラウドな存在」という意味でビートルズのSgt Pepper’sと同格になってしまった唯一のクラシック録音だ。となると誰のを聴いてもコピーバンドのSgt Pepper’sになってしまっているから困ったものだ。

ブーレーズCBS盤は複雑な各パートのリズムの精緻さが “数学レベル” に尋常でなく、そういう頭脳の人が指揮台に立っている緊張の糸が全編にピーンと張っているということだけにおいても驚くべき演奏記録だ。第2部序奏は、高校時代、別な恒星系の惑星に連れてこられた気がして背筋が凍っていた。管弦の mf を抑え、逆に、pである緩い張りのバスドラとティンパニを mf に増量した練習番号80は山のような岩から真っ赤な溶岩流がぷすぷすと噴煙を吐いて押し寄せるようで、恐怖で眠れなくなっていた。87(楽譜)ではいよいよ異星の奇怪で巨大な生命体を目の当たりにし、それが面妖に蠢きながら虚空に白粉のようなものを吹き上げている仰天の光景が見えてしまった。

ブーレーズCBS盤は複雑な各パートのリズムの精緻さが “数学レベル” に尋常でなく、そういう頭脳の人が指揮台に立っている緊張の糸が全編にピーンと張っているということだけにおいても驚くべき演奏記録だ。第2部序奏は、高校時代、別な恒星系の惑星に連れてこられた気がして背筋が凍っていた。管弦の mf を抑え、逆に、pである緩い張りのバスドラとティンパニを mf に増量した練習番号80は山のような岩から真っ赤な溶岩流がぷすぷすと噴煙を吐いて押し寄せるようで、恐怖で眠れなくなっていた。87(楽譜)ではいよいよ異星の奇怪で巨大な生命体を目の当たりにし、それが面妖に蠢きながら虚空に白粉のようなものを吹き上げている仰天の光景が見えてしまった。

僕は文学的、詩的な傾向の人間でもSF小説マニアでもなく、音楽からこんなにリアルで色まであるヴィジョンを受け取った経験もないから自分でも驚いた。このレコードは発売してすぐに買ったが、「スコアにレントゲンをかけたような演奏」がキャッチコピーだった。レントゲン?そんなものはかけてない。彼は mf を逆転させているように何かを “抽出” しているのだ。それはまずストラヴィンスキーの脳内に響き、スコアに内在しているものだ。いったい何だろう?僕は知りたい一心でスコア研究にのめりこみ、1991年にアップルのPCと米国製MIDIソフトとシンセサイザーとクラビノーバを買って、自分でオーケストラ・スコアを鳴らしてみた。この実験は鍵盤の前で膨大な訓練と時間を要求したが、それに見合うたくさんの感動と学習があった。

この曲はリズムだけでなく管楽器、打楽器の比重が弦より重い点でも伝統を破壊している。弦は91のVaソロ6重奏(ドビッシー「海」Vcの影響だろう)以外にレガート的要素がなく、その部分の旋律は(Vaだけロ長調で書いているが)シ、ド#、ミ、ファ#の4音だけででき、複調、鏡像の対位法であり、同じ4音のVc、Cbソロのピチカートと空疎なハーモニクスが伴奏するという超ミニマルな素材で異界の如き音楽史上空前の効果をあげ、最後の1音で弱音器付きTrがpppでひっそりG♯mを添えるとレ#が短2度でぶつかった三和音世界に回帰してほっとさせられる。以上たった8小節の事件だが文字で描写するとこれだけかかる。顕微鏡で分析すべきレベルの微細な和声とオーケストレーションの実験が為されており、ここをすいすい奏者まかせで通り過ぎる指揮者はもうそれだけでパスだ。

この曲はリズムだけでなく管楽器、打楽器の比重が弦より重い点でも伝統を破壊している。弦は91のVaソロ6重奏(ドビッシー「海」Vcの影響だろう)以外にレガート的要素がなく、その部分の旋律は(Vaだけロ長調で書いているが)シ、ド#、ミ、ファ#の4音だけででき、複調、鏡像の対位法であり、同じ4音のVc、Cbソロのピチカートと空疎なハーモニクスが伴奏するという超ミニマルな素材で異界の如き音楽史上空前の効果をあげ、最後の1音で弱音器付きTrがpppでひっそりG♯mを添えるとレ#が短2度でぶつかった三和音世界に回帰してほっとさせられる。以上たった8小節の事件だが文字で描写するとこれだけかかる。顕微鏡で分析すべきレベルの微細な和声とオーケストレーションの実験が為されており、ここをすいすい奏者まかせで通り過ぎる指揮者はもうそれだけでパスだ。

この曲が人口に膾炙しているのはロシア(ウクライナ)民謡由来の旋律を素材にしていること、つまり音素材も旋律素材もシンプルで朴訥で親しみやすく、奇怪の裏に仄かに人肌が残っている点で12音技法と一線を画しているからだ(「結婚」はよりそれが鮮明である)。素材がロマン派的効果に向かう火の鳥の因習的世界を「回避」したのがペトルーシュカだが、ついに「拒絶」に進んだのが春の祭典だ。従って、素材の口当たり良さを表に出しつつリズムの饗宴に仕立てて興奮を煽る最近の傾向は作曲者の意図とはかけ離れた “ロック化” であり、セリエル音楽だけがもっている、まるで入学試験会場のようなシリアスな緊迫感と微視性を張り巡らせたブーレーズ盤とは一線を画すどころか、もはや別な曲である。

論考というタイトルにしたが、この曲について語りだすとあの指揮者がどうのこうのというお話にならない話題には至らず、ワンダーランドのようなスコアのミクロ世界に入り込み、ブーレーズ盤でそこがどういう音響で鳴っているかに収束してしまうのはどうしようもない。口で話しても数時間はかかる。止まらないのでやめるが、演奏とはそこから何を読み取ったかという指揮者の脳内のリアライゼーションに他ならない。ブーレーズの聴覚、解析力は音楽世界でなくとも破格であり、高校時代、強烈に響いたのは彼の読み取ったもの、ストラヴィンスキーの脳が天界からのシグナルを受信したが自演ではリアライズされていなかった何物かだと考えるしかない。同様の経験の方はきっとおられるだろうが書物、雑誌等でそうした論評に出会った記憶はない(あれば感動して覚えている)。つまり以上はゼロからの私見であり、そこからブーレーズが産み出した音楽に興味が移り、20世紀音楽の森に分け入ることになった。クラシックへの入り口がそこだったのはやっと齢70手前でシューベルトに涙する境地に至れたという意味でとても回り道だったが、作品との関係というものは秘め事のようにプライベートでインティメートなものだと思う。

ブーレーズは春の祭典を研究している頃(または以前)にこれをピアノで着想したと思われる。ウェーベルンやメシアンが聞こえつつも、後に管弦楽に写し取った音響には春の祭典CBS盤の嗜好が伺える。

ピアノのための『12のノタシオン』1-4 & 7(1945)管弦楽版(1,7,4,3,2の順)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

点と線(グールドとブーレーズの場合)

2023 APR 10 9:09:16 am by 東 賢太郎

先日のこと、陶器の展示会があるのでいかがですかとお誘いを受けた。名品があるという。といって不案内だし、「いくらぐらいのですか」と尋ねると、何だったかは忘れたが、「はい、6千万円の茶器もあります。お手を触れられますよ」とおっしゃる。触っても舐(な)めても価値がわかる自信は僕にはない。発した質問も質問だが、「それは危ない、落としでもしたら大変だ」とお断りするのだから相手様にはなんのこっちゃで失礼だった。これぞ豚に真珠だ。

成城初等科には「彫塑」なる授業が毎週あった。専用教室があり、床下に真っ暗でひんやりした穴ぐらがあって、多量の粘土が適度に湿った状態で格納されている。先生が教室の床になっているその開口蓋をあけて梯子で降りてゆき、それをちぎって各人に与えてくれると、生徒は好きにこね回して陶芸のまねごとをするのだ。小学校からそんな経験をしてるのだから「ええ、陶器はそこそこ嗜んでましたが」なんて言えないことはないし格好もいいのだが、残念ながらただの豚で終わったという事実は如何ともしがたい。

「舞踊」という授業もあった。女の子と手を繋いでフォークダンスみたいなのをする。好きな子と組めるのは楽しみではあったが、一方でなんでこんなものを毎週やらされるのかと嫌気もさしてきて、講堂のフロアは下履きがよく滑るのでスケートごっこをしていたら転倒してしばし気絶したことがある。そういう彫塑、舞踊だったが、輪をかけて嫌いだったのが音楽だ。3学年下にいた妹によると先生のM女史は歌手の岩崎宏美を育てた立派な方のようだが、女々しくてつまらないお歌と強烈にヘタな笛が耐えられない。ついに女史がピアノを弾いている隙を見て窓から逃げて大問題になった。その辺の顛末は7年前のこのブログにある。

先日、成城学園の校内を半世紀ぶりに歩いてみてわかった。古典的西洋的ブルジョアジー世界の学校なのだ。「教育とは、学校で学んだことを一切忘れてもなお身についているものだ」というなら、僕はその言葉通りに成城育ちだ。お袋はまぎれもなくその世界の人だった。学者血筋の親父はクラシック好きながらそっち系ではなく、子供はけっこう困る家ではあった。そもそも我が国のクラシックはブルジョアジーの占有物でなく、どういうわけか多分にプロレタリアート的でもあって、陶芸やダンスの方がよほどそうなのだ。それが見事にぜんぶ嫌いだったのだから僕の感性は親父に近く、似非ブルジョアジー的なものの虚飾を剥ぎ取ってナメてしまうという落ち着き処に収まっていた。

つまり音楽は枕草子的に「おぞましきもの」に分類していた。そうではないと気づいたのは高校時代にカーペンターズ、サイモン&ガーファンクル、バカラックなどを深夜放送で知って、西洋というまだ見ぬ未知の世界、憧れに目覚めたからだ。それがポップスでなくクラシックに向いたのにはレコ芸の触媒としての貢献が実に大きかった。おかげで母的なものと父的なものがうまいこと合体し、バランスし、精神の究極の安寧を得ることができたからだ。そこからというもの、僕にとってクラシック音楽は精巧な自然物(natural object)に他ならず、不純に感じて本能的に無視・唾棄してしまうartificial object(人工物)の一部ではあるけれども(バルセロナのガウディのあれがとても嫌いだ)、人の介入は神界の調和に従ってしもべである人が組み立てた(compose)だけのことであり、聴き手の感動は楽曲に隠されている宇宙の究極原理(the ultimate principle of the universe)がもたらすのだと信じるようになった(今もそうだ)。

となれば音楽は科学の対象であり、それをきくという行為は僕にとって実験になった。だからビートルズも荒井由実も旋律から和声から分解するのは必然であり、その道具としてピアノを使わざるを得ないから練習した。大学生になって領域は近代を経て現代音楽に及んで、電子音楽から偶然性音楽まで上野の図書館できいたが、バロック、古典派、ロマン派がさっぱりだったのは実験対象としてエッジのある魅力を感じなかったからだ。当時の前衛フロンティアであり、宇宙の原理をしのばせて作曲をするという趣旨の発言をしていたピエール・ブーレーズに熱中した理由は今になってみるとそれだったように思う。彼の音楽哲学が投影された録音が続々とCBSから発売されたのはそのころだ。下のニューヨーク・フィルとの見事な演奏・録音はデュカの「ラ・ペリ」と同日(1975年11月29日)に行われている。この若書きでほとんどの聴衆がきいたこともない曲をこれだけの磨き抜かれた精度でコストの高い楽団でリアライズしようという行為は商業的にはあまり意味がないだろう。従って、クラシックのスタジオ録音自体が商業的に意味がなくっている現在、こういう音を我々が新たに耳にする機会は失われたといって過言でない。これは音楽の未来にとって重大な問題と考える。

《ストラヴィンスキー「幻想的スケルツォ」作品3》

この作品の文学的・情緒的ストーリーはこうだ。

出世作とされる「花火」の前に完成され、中間部はロマン派的でワーグナーのリングがエコーするなど、「火の鳥」(1909-10)の完成を3年さかのぼるストラヴィンスキーの姿を知る注目すべき作品だ。1907年に、妻のエカテリーナと一緒に読んだモーリス・メーテルリンクの『蜜蜂の生活』に霊感を受けて作曲されたが、彼は師範のR・コルサコフに私淑しながらもドビッシーの和声法を研究しており、それはペトルーシュカ、春の祭典で開花するわけだ。ドビッシーはリングを研究してトリスタンでワーグナーと決別して「ペレアスとメリザンド」を書くが、ストラヴィンスキーにペレアス前のドビッシーの感化があり、そちらの題材もメーテルリンク作品だったことは偶然なのだろうか。

ちなみにメーテルリンクは童話「青い鳥」の作者だ。日本ではわけもわからずチルチル・ミチルの名前が有名になってミチルちゃんが現れ、幸せをよぶ青い鳥が流行してブルーバードという車まで登場したが、庶民的にはくっくくっくの桜田淳子がそれであった。しかし作者はそんな牧歌的な人ではない。アルセーヌ・ルパンの生みの親である作家モーリス・ルブランの妹を愛人にしており、歌手だった彼女をメリザンド役にしろとドビッシーにねじこんで初演を妨害したが、その役は初演指揮者のアンドレ・メサジェの愛人メアリー・ガーデンになった。凄まじい愛人対決だ。初演後にドビュッシーもガーデンに言い寄ったが、「あなたは私の中にメリザンドの面影を見ているのよ」とやんわり断られたという。愛人の意に添わぬ結果に激怒して著作権協会に持ち込んだがそれもうまくいかなかったメーテルリンクは、ぶん殴ろうと杖をもってドビュッシーの家に乗り込んだらしい(青柳いづみこ氏、響きあう芸術パリのサロンの物語7「サン=マルソー夫人」、岩波図書 2021年8月号より)。これが1902年のことだが、1917年にパリ・オペラ座バレエ団がストラヴィンスキーの「幻想的スケルツォ」をバレエ『蜜蜂』として上演するとメーテルリンクはまた台本の著作権訴訟を起こし、ストラヴィンスキーは問題の『蜜蜂の生活』との連関を否定するに至る。

名曲の裏でカネと女が渦巻く壮絶な話だが、基本的に僕は文学的・情緒的なものへの関心は薄い。人間一皮むけばこんなものだろうで済んでしまうからだ。関心はといえば物理的な音響であるのは、電車の鉄路のがたんがたんが物心ついたら好きだった延長だ。ライブステージでは指揮者が音響総責任者だが、レコードではプロデューサーも一翼を担う。「幻想的スケルツォ」が入っていた左のレコードのプロデューサーであるアンドリュー・カズディンは、グレン・グールドと15年も連れ添い、彼のレコードの大半(40枚以上)を制作した人だ。『グレン・グールド アットワーク――創造の内幕』なる彼の著書は天才の普通ではない人となりを明らかにしたとされ、「神話」を破壊した一種の暴露本とみなされた(感謝の言葉もなく解雇されたため)。その彼がブーレーズとも同時に仕事をしており、「ラ・ペリ」、「幻想的スケルツォ」を録音した1975年11月29日は、トロントでグールド(Vn: ハイメ・ラレード)のバッハ:6つのヴァイオリン・ソナタ集を製作中でもあったことは非常に興味深い。同年11月23日に録音したのがこれだ。

名曲の裏でカネと女が渦巻く壮絶な話だが、基本的に僕は文学的・情緒的なものへの関心は薄い。人間一皮むけばこんなものだろうで済んでしまうからだ。関心はといえば物理的な音響であるのは、電車の鉄路のがたんがたんが物心ついたら好きだった延長だ。ライブステージでは指揮者が音響総責任者だが、レコードではプロデューサーも一翼を担う。「幻想的スケルツォ」が入っていた左のレコードのプロデューサーであるアンドリュー・カズディンは、グレン・グールドと15年も連れ添い、彼のレコードの大半(40枚以上)を制作した人だ。『グレン・グールド アットワーク――創造の内幕』なる彼の著書は天才の普通ではない人となりを明らかにしたとされ、「神話」を破壊した一種の暴露本とみなされた(感謝の言葉もなく解雇されたため)。その彼がブーレーズとも同時に仕事をしており、「ラ・ペリ」、「幻想的スケルツォ」を録音した1975年11月29日は、トロントでグールド(Vn: ハイメ・ラレード)のバッハ:6つのヴァイオリン・ソナタ集を製作中でもあったことは非常に興味深い。同年11月23日に録音したのがこれだ。

ちなみにCBSによるブーレーズの「春の祭典」はトーマス・Z・シェパードのプロデュースであり、「ペトルーシュカ」「火の鳥」がカズディンだ。両者は音彩がまるで異なる。前者は怜悧な刃のようで、それでこその一期一会の出来だったが、後者はリアルですべすべした手触りの楽器がマルチチャンネルで明滅する極彩色と残響豊かな無指向的空間性が楽曲のエロスまで描き出す蠱惑的世界を生んでいる。代沢に住んでいたころ、行きつけだった鮨屋で常連さんが「ここの寿司、うまいでしょ、また食いたくなるでしょ、麻薬が入ってんですよ」と医師らしい冗談を飛ばしていたが、カズディンのオーケストラ録音は麻薬がまぶしてある。それがグールドのバッハではVnとPfだけと思えぬ音色の嵐となって、ヘッドホンできくと演奏会場ではあり得ぬバランスでシャワーのように降りかかってくるからぜひお試しいただきたい。中音域に肉感的なぬくもりがあるラレードのVnは後に流行する干からびた古楽器思想(僕は支持しない)からはほど遠くて好ましい。グールドの生み出す音はピアノとは信じ難いほど色彩もニュアンスも生き物のように千変万化し、両者の協奏はどんな音楽演奏も及ばぬと思わせる楽興の時を約束してくれる。楽器指定がないバッハの音楽にバランスがどうのと論じる意味もない。天上の音楽に浸るとはこのことで、これも麻薬だろうか。

音楽は科学の対象などと書いた瞬間に引いてしまわれた方もおられよう。僕がそう思うのは演奏会場においてではない、録音された音楽だけだ。ミスタッチするかもしれないピアニスト、隣であくびをしたりキャンディーをごそごそやるかもしれない聴衆、そうした人間の不遇なあれこれを超越した場で音だけに集中して、初めてそれは成り立つ。グールドがなぜ演奏会を捨てたか。なぜ世話になった人々を有難うの一言もなく関係を断ってしまったか。もしかすると、彼にとっても音楽は科学であり実験だったもしれないと思わないでもない。テンポを自由にルバートすることを忌避し、一定のドライブ感の中で作曲家が封じ込めた楽曲の構造をクリアに明かし、左手右手で別個の音色まで自在に駆使して彩色するというのが彼の方法論であるなら、最もワークしたのがバッハだった。蓋し最もワークしないのがショパンとドビッシーであり、知る限り彼は両者をほとんど弾いていない。

前にどこかに書いたが、同じく演奏会を捨てた演奏家がいた。ビートルズだ。アルバム「アビイ・ロード」の英国での発売は1969年9月26日であり、やはりスタジオでしか成り立たないバランスであるブーレーズの「春の祭典」の録音は1969年7月28日だ。ジャズ・フュージョン界では1970年にエレクトリック系サウンドをメインとしたグループ「ウェザー・リポート」がアメリカで結成される。ライブもやるが売れたのはこちらもスタジオ・アルバムだ。ジャコ・パストリアスが参加した最高傑作「ヘヴィ・ウェザー」はカズディンが上掲の「幻想的スケルツォ」とバッハ「6つのヴァイオリン・ソナタ集」を録音した2年後の1977年に出てくるのである。

時代の流れというものはジャンルの垣根を超える。底流には録音技術の進化という共通因子がある。CBSもEMIもライバルである互いを意識したに相違なく、1972年にブーレーズのバルトーク・オケコンが5チャンネル録音されLPで発売されたのは記憶に新しい。つまりマルチ・チャンネルは商業化できるレベルで完成しておりアナログ録音の技術はピークに達していた。クラシックファンでも「アビイ・ロード」「ヘヴィ・ウェザー」が斯界に革命を起こした名録音であり、コンサートホールでは再現できない音楽であることあたりはご存じだろうが、スタジオ・アルバムに賭けるだけのテクノロジーの土壌が生成されてもいたのだ。そう、ブーレーズのCBS録音も、だから、会場では再現できないサウンドが刻まれている。つまりクラシック界におけるレコードの、レコードによる、レコードのための音楽なのだ。それをレコード芸術と呼ぶなら誠にふさわしいであろう。オーディオ評論家の菅野沖彦氏は自宅で固有の機器でその音を愛でる者を「レコード演奏家」と呼んでおられるが、僕はまさしくそれに当たる。

決してライブ録音にこめられた生命力を否定するのではないが、一回性の記録であることに価値があるそれを何度もきくのはちょっとした矛盾であり、感動が逓減するのを避けるには過去の記憶をいちいち消去する必要がある。犯人を知ってしまったミステリーと同様、名作であればあるほどそれは難しいだろう。「アビイ・ロード」のように緻密に作りこまれた完成品を愛でることは、相手が完璧であるがゆえに、聴くごとに変わって同じでない自分を映す鏡になる万華鏡のようなものだ。それをオーディオ機器によって作りこみたいのがレコード演奏家だから、スタジオ録音のアルバムがなくなれば機器への興味も減衰する。演奏家はライブもスタジオも関係なく命懸けの音楽をやってくれるのだろうが、カズディンとブーレーズが造った種の音響というものは演奏家の意図や気迫でできるものではない。それが客のいないスタジオで録り直し可能な人工物であろうと、演奏家が名誉をかけた完成品で何度きいても驚嘆や感動を呼び覚ましてくれる水準にあるレコードというものはただの記録ではない、一個の芸術品である。それがなくなれば一個の文化も消える。

(ご参考)

文中のデュカの「ラ・ペリ」はこちら。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ペトルーシュカ推薦盤》

2023 MAR 7 23:23:01 pm by 東 賢太郎

初めて買ったペトルーシュカはピエール・モントゥーのRCA盤だった。何か書いておこうと思いyoutubeを探したがない。まさかと思いamazon、タワレコを見たが廃盤のようだ。そんな馬鹿な。

ピエール・モントゥー(1875-1964)はペトルーシュカの初演者だ。左の写真はその年にペトルーシュカを踊ったニジンスキーがストラヴィンスキーと撮った貴重なツーショットである。パリ音楽院管弦楽団を振った録音もあり、2種の記録(まさにレコード)はこの曲が産み落とされた時代のタイムカプセルといえる。ペトルーシュカの録音は数多あるが近年はストラヴィンスキーが印税目的で改定した1947年版が多い気がする。オケがスリムになり透明感、色彩、メリハリが出る利点はあるが、この曲を単なるショーピースとしてではなく文化として享受する方には原典である1911年版をまず聴いていただきたい。モントゥーの2種がそれだが、同版の真価を見たのはブーレーズのCBS盤だった。3大バレエはどれも似てない。「ブーレーズCBS」のコンセプトは春の祭典の規範を樹立することになったが、ペトルーシュカでは無類のカッコ良さを誇る。クラシックにカッコいいは似つかわしくない言葉だが、聴いていただけばわかる。この音響的快感をぜひロック、ジャズのファンに味わってほしいと願う。くりかえすがそういう要素は火の鳥、春の祭典にはあまりない。どれも似てないのである。

ペトルーシュカは第一次世界大戦直前の1911年6月26日にパリ、シャトレ座で初演された。モントゥーはベル・エポックのパリに生きた人だ。だからこういう演奏になっている。そのアロマを嗅ぎとって耳にしまい込んでおいてほしい。

それを独欧系のベルリンPO、ウィーンPOがやるとどうなるかは意味のある比較であって、ワインでソムリエがしていることに近い。春の祭典と火の鳥はカラヤン、ケンペ、ベーム、スイトナー、イッセルシュテットなど独欧系指揮者も手を出しているが、ペトルーシュカはない。ここにこの曲の秘密が隠れている。もうひとつ面白いのは3曲ともソ連人指揮者の影が薄いことだ。3大をうまく振ったのはロジェストヴェンスキーだけでスヴェトラーノフ、テミルカーノフ、ゲルギエフあたりやってはいるが僕のセンスからするとまったくガサツでお呼びでなく、ムラヴィンスキーはアポロしか触っていない。

ここから導ける推論は、3大は多分にラテン系音楽であることだ。あの何でも振ったカラヤンでさえ、手兵BPOなら極上の演奏が苦もなくできる火の鳥、ペトルーシュカに手を出さなかった。この曲はスイスのフランス語圏クラランで着手され、ローマで完成されたが、ゲルマン人にはフィンランドのシベリウス同様に異界かもしれず、オケはメカニックに弾けはしても精神を吹き込む指揮者には難しい。これを見ると僕はドイツの孤独を感じざるを得ない。これがあってあの両大戦の不幸があったのだろうと。

もうひとつ、この曲が好きな方には是非という演奏がある。そのドイツ人で作曲家でもあるルドルフ・アルベルト(1918-1992)がチェント・ソリ管弦楽団を指揮したもので、ピアノがメシアン夫人のイヴォンヌ・ロリオという布陣だ。これを聴けばどなたもわかるが、アルベルトは卓越した指揮の腕前を持っていた。その割にいまとなっては無名なのは不可思議というしかない(まあそのうちカラヤンもベームもブーレーズもそうなるのかもしれないが)。詳しくはわからないが、録音はClub Francais du DisqueがReel-To-Reel, 7 ½ ips, ¼”, 2-Track Stereo, 7″ Cine Reel, Albumとして行い、僕が保有する写真のACCORDレーベル盤以前に米国でリールテープにこだわったOmegatapeレーベルで出た実に秀逸なもので、Mercuryの初期に匹敵する現在でも最高レベルである。演奏は部分的省略がある1911年版であり、チェント・ソリ管弦楽団は「パリ音楽院管弦楽団」や「コンセール・ラムルー管弦楽団」等々のメンバーにより臨時に構成された楽団で能力は高く、アルベルトの

もうひとつ、この曲が好きな方には是非という演奏がある。そのドイツ人で作曲家でもあるルドルフ・アルベルト(1918-1992)がチェント・ソリ管弦楽団を指揮したもので、ピアノがメシアン夫人のイヴォンヌ・ロリオという布陣だ。これを聴けばどなたもわかるが、アルベルトは卓越した指揮の腕前を持っていた。その割にいまとなっては無名なのは不可思議というしかない(まあそのうちカラヤンもベームもブーレーズもそうなるのかもしれないが)。詳しくはわからないが、録音はClub Francais du DisqueがReel-To-Reel, 7 ½ ips, ¼”, 2-Track Stereo, 7″ Cine Reel, Albumとして行い、僕が保有する写真のACCORDレーベル盤以前に米国でリールテープにこだわったOmegatapeレーベルで出た実に秀逸なもので、Mercuryの初期に匹敵する現在でも最高レベルである。演奏は部分的省略がある1911年版であり、チェント・ソリ管弦楽団は「パリ音楽院管弦楽団」や「コンセール・ラムルー管弦楽団」等々のメンバーにより臨時に構成された楽団で能力は高く、アルベルトの 紡ぎ出す鮮烈かつフランスの極上の音彩、それもベル・エポックの伝統から遊離していない薫り高い芳香を素晴らしい解像度の録音で楽しめるこのCDは一級品だ。これほどハイレベルな演奏、録音が1957年に行われたという事実は驚くしかないが、アルベルトは1952年にヘンツェのバレエ「白痴」の初演、またこの録音の前年1956年にメシアンの《異国の鳥たち》の初演を指揮していることを知れば納得、ロリオ夫人が味わい深いピアノを聴かせているのも納得である。《異国の鳥たち》はドメーヌ・ミュジカルの演奏会で演奏するための曲目として創設者ピエール・ブーレーズが委嘱した作品で、アルベルトがこの団体と密接な関係があったことをうかがわせる。僕は演奏は群を抜いているが録音にやや人工臭を感じるブーレーズ盤より、パリのサレ・ワグラムの素晴らしい音響に包まれたこれをペトルーシュカのベスト盤とする。モントゥー盤ばかりかこういう逸品が廃盤になってしまうクラシック音楽市場は自ら真の聴衆を締め出しておりお先真っ暗だ。しかし市場原理、利潤動機で動く業界にそれを言ってもはじまらない。すべては聴衆の耳が決める。本稿を読まれるような皆様の動向が決めるのである。

紡ぎ出す鮮烈かつフランスの極上の音彩、それもベル・エポックの伝統から遊離していない薫り高い芳香を素晴らしい解像度の録音で楽しめるこのCDは一級品だ。これほどハイレベルな演奏、録音が1957年に行われたという事実は驚くしかないが、アルベルトは1952年にヘンツェのバレエ「白痴」の初演、またこの録音の前年1956年にメシアンの《異国の鳥たち》の初演を指揮していることを知れば納得、ロリオ夫人が味わい深いピアノを聴かせているのも納得である。《異国の鳥たち》はドメーヌ・ミュジカルの演奏会で演奏するための曲目として創設者ピエール・ブーレーズが委嘱した作品で、アルベルトがこの団体と密接な関係があったことをうかがわせる。僕は演奏は群を抜いているが録音にやや人工臭を感じるブーレーズ盤より、パリのサレ・ワグラムの素晴らしい音響に包まれたこれをペトルーシュカのベスト盤とする。モントゥー盤ばかりかこういう逸品が廃盤になってしまうクラシック音楽市場は自ら真の聴衆を締め出しておりお先真っ暗だ。しかし市場原理、利潤動機で動く業界にそれを言ってもはじまらない。すべては聴衆の耳が決める。本稿を読まれるような皆様の動向が決めるのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《麻薬としての音楽》

2022 NOV 30 1:01:17 am by 東 賢太郎

音楽というのは耳だけではなく五感で楽しむものだと僕は考えている。誰でも容易に感じられるのは、例えば、R・シュトラウスの「ツァラトゥストラかく語りき」の冒頭でお腹の底まで響くパイプオルガンの重低音の音圧だろう。初めての人は驚くこと請け合いで、ヘッドホンで聞いてもあれは絶対にわからない。またレスピーギの「ローマの松」の最後のところ、あれは管弦楽から聞こえる最も大きい音の一つであるが、体で受け止めるあの凄まじい音圧も会場だけで味わえる極上の快感だ。そうやって音というものが物理的には空気の振動であって、耳だけでなく皮膚でも内臓でも感知できることを知れば、「五感で楽しむ」という意味がきっと理解できるだろう。

五感を使うともう少し複雑な体験もできる。メシアンのように各音に色彩を見る人が稀にいる。僕は触覚に音が訴える感じがする。肌で感じる音圧ではなく音の “質感” であり、ツルツル、ツヤツヤ、スベスベ、ザラザラ、デコボコ、ねとねと、しっとりのような仮想の手触り感だ。これを脳科学ではクオリアというらしい。弦のボウイングのざらついた感じという風な即物的なものもあるにはあるが、それよりも音の流れや和声変化の方がずっとそれを感じる。本能的に快感を覚えるものがあって、モーツァルト定番のC-Am-F-Gなど、どんなに隠し味で現れようが反応する(彼もそうだったから多用したのではないか)。ポップスにもジャズにも雅楽にも感じられ、「僕の好きなオト」という固有のジャンルを形成している。このクオリアという物の得体は知れないが、僕があらゆるアートのうち音楽を偏愛する理由の大きな部分を占めていることは間違いない。

そして極めつけは嗅覚である。それ以外の情報は眼球や鼓膜や舌や皮膚といった器官からワンクッションおいて脳に来るが、嗅覚だけはいきなり脳に打ち込まれるらしい。音の香り。フレグランス。これはフランス物の独壇場であり、ラヴェルの「スペイン狂詩曲」はアンダルシアの渇いた赤土の匂いがむんむんするし、フォーレの「マスクとベルガマスク」はカンヌで嗅いだ地中海の潮風の香りがあり、サティのジムノペディ3番には冬のパリの夕暮れの裏通りの湿気を含んだ匂い、「ジュ・トゥ・ヴー」はクラブLidoに満ちていた香水の匂いがすぐ脳裏に浮かぶ。ドイツ物では夏の暗い森の樹木が発散する香りがブルックナーにあるし、バルトークにはハンガリーの田舎のゴルフ場でどっぷり浸っていた草の匂いが濃厚にある。実際に嗅いだものだからこれらは記憶の連鎖であって、音楽に絶対的に内在するものではないが、ベートーベンの田園を聴いて出てくる匂いはないからそれを喚起する曲の性質という物があるのかもしれない。

元よりこれらは脳内現象だから僕固有のもので、ドビッシーの「海」と聞いただけで或る色と触感と香りと波の揺らぎを即座に思い浮かべ、肌でクオリアを体感し、それが物凄く蠱惑的なものだから血圧が上がり呼吸が速まり、すぐに味わいたくなって何度でも聴いてしまうことになっている。つまり「パブロフの犬」状態なのであり、麻薬常習者と呼んでもらってもいい。こんなものを生み出したドビッシーはとんでもない妖術使いなのだが、そういう人をこそ我々は芸術家と崇めるのである。いや、そういうことがない、普通の人が稽古を積んでうまいだけの芸術家って何なのかと問うべきだろう。画家とイラストレーターは別物だ。音楽だって、チャイコフスキーの悲愴みたいに聴き手に死の淵を覗かせる曲もあれば、ダンスのステップを踏むための道具みたいな曲もある。少なくとも僕は音楽にそんじょそこらの日常にころがってるきれいな歌声やメロディーはまったく求める気がない。超変人のサティは「家具の音楽」でそうした音楽の横行を皮肉ったが、この点だけは実に共感できるのである。

そうした生理的効果を与えるクラシック音楽の楽曲を僕はいくつか所有している。もちろん誰でも聞けるのだが、そうした薬理作用がどなたにも起きているとは到底信じ難いから、それを必ず引き起こすという意味で僕とは特殊な関係にあるというわけで、だから所有していると書くのだ。何百回も服用してるから隅々まで知り尽くしている。専門家でもない僕がなぜそんなに深々とハマっているか不思議に思われるだろうが、理由は簡単だ。麻薬だからである。

つまり「海」や「春の祭典」や「ブラ4」や「ライン」のような音楽は僕に効く化学的・薬理的成分を含有しているのであり、スコアのどこのどれがあの色を発し、あの香りを漂わせ、触るとこんな感じということが既に解明されている。そんなことを研究しても何の役にも立たないし誰も興味はないだろうからいちいち書かないが、なぜそんなばかばかしいことを真剣にやっているかというと理由は 簡単だ。麻薬だからである。

ドビッシーには「夜の香り」「音と香りは夕暮れの大気に漂う」などの題名を付した曲があり、彼自身も和声の混合を化学反応と呼んでおり、なんとなく僕が感じているようなものを表そうとしたのかなと思わないでもない。しかし彼がその標題で言う香りが何かを僕は感じることができないのだから、彼がparfumsという言葉で表現したクオリアは僕のものとは別物だということになる。作曲家がどう感じていようと、僕には彼の書いた音符の特定の部分に或る匂いが感じられるという即物的な事実が目の前にあるだけで、すぐれて主観的なものでしかない。例えば次のようなものだ。ストラヴィンスキーがそう意図して書いたとは100%思わないが、「春の祭典」第二部序奏に「それ」は在る。バスドラがドロドロ入るシェーンベルク風の部分(練習番号80)(注)のことだ。

ここは昔から僕に強烈な薬理作用があり、目に映る光景はというと、ぷすぷすと煮えたぎるマグマの巨岩が赤黒く光ってぶるぶる打ち震えていて、ここでそれが「泣き崩れる」。そして、仄かな硫黄の臭気を嗅ぐのだ。なんだそれは?と思われようが、幻覚を見ているわけではなく、文字を並べるならばそうとしか表現できない何ものかを感じて高校時代にスコアの当該箇所に鉛筆でそう書き記しているわけだ。本当にそういう物を見て、聴いて、嗅いだという記憶はないが、もし僕が画家ならばこのクオリアを文字でなく油絵にして、凄まじくおどろおどろしいものになっただろう。

それが “出現する” のは、古今東西、ピエール・ブーレーズのCBS盤、それも1970年に日本で発売されたオリジナルLPだけであり、何故かは知らないが、それはそのヴィニール盤だけに入ったクオリアであり、人類の文化遺産として公共財にすべきと確信しているので、それをCDRに録音したものをyoutubeにアップしている。他の方のもあるが、申しわけないがこれ以外の音源ではだめなのだ。僕のものにヘッドホンで耳をすましていただければ、ドロドロの部分で僕の感じる「クオリアの素」が30%ぐらいは聴こえる(下)。ちなみに日本版再プレス、米国CBS盤LP、CDでは見事に消えているから僕にとってそれらはまったく無価値である。

「バスドラ(スコアではGr.c.=グランカッサ)はティンパニの補強だろう」と僕も耳だけでは思っていたが、スコアを買って驚いた。そうではない。Dm(d-f-a)を伸ばす楽器群のうちバスドラとバスクラリネット “だけ” は練習番号80の3小節目の3つ目の ♪ まで鳴っており、バスクラだけご丁寧に最後の ♪ に ppp (ピアニッシッシモ)と書いてある。「ここまではっきり鳴らせ」という作曲家の意思表示であり、p で入るティンパニは2小節目からデクレッシェンドして pp で消えるが、バスドラは3小節に渡ってデクレッシェンドして「入り」に p とは書いてない。従って、入りは p より強くするのが論理的であり、強さは指揮者に任されていると読むことができるのである。ブーレーズはバスドラの皮をゆるめに張って mf ぐらいで入りを叩かせているのを耳を澄ませてお聴きいただきたい。

(注)練習番号80はニ短調+変ロ短調の複調であるが、この驚くべき効果は多くの作曲家の耳をそばだてさせたに違いない。グスタフ・ホルストは「惑星」の終曲(海王星)の練習番号Ⅲで嬰ト短調+ホ短調という全く同じ距離関係の複調を用いている。

細々したことを書いたが、なぜかというとストラヴィンスキーの楽譜というのは、ここに例証したように、かくもマイクロスコ―ピックに数学的に緻密に書かれており、ストラヴィンスキーという人はそこまで微細なことまでこだわる性質の人であり、従って、それをそう読み取らない性質の人の演奏というのは聴くに値しないということをお示しするためである。僕がこの演奏を讃えているのも、雰囲気や感覚に依っているのではない、初めは耳だけで感知した凄さが、スコアを解析することで実に記譜されたものに論拠をもっていることへの驚きと、それを創造し、具現化した二人の天才への称賛の気持ちからである。

つまり、練習番号80はブーレーズCBS盤の魅力のほんの一部分であり、この演奏はかような冷徹かつ緻密なアナリーゼの集大成であり、どの一音符とて雰囲気でいい加減に鳴らされたものはない。しかも、それが解剖された死体のようではなく、生き生きとエネルギーに満ちた活力をもって生命の神秘を聴き手に感知させるという、音楽演奏史に残る空前絶後の録音なのだ。しかし世界でどれだけの方がそのようなことアプリシエートしたのだろう?? 2.7万回も再生されているからそれなりにはされたのだろうが、録音だから家庭でそれぞれの装置で聴かれたわけで、そこで固有の条件が発生しており、前述のように残されたものの音の状態は一様でなくメディアによってクオリティに甲乙丙丁の大差がある。だからドロドロみたいな微細なものまで評価しての数字であるはずはなく(だって聞こえないのだから)、それで2.7万回なのだから良い装置で聴かせたら評価はその何倍にもなるだろうからもったいない。ブーレーズの神の領域のセンスを広く後世に認知させるためにも、ぜひ全曲にじっくり耳を傾けていただきたい。

こうした超マニアックな世界は一部の好事家だけのものだろうし、99.99%の人にとっては全然どうでもいいことだろうが、僕は聴衆には聴衆ならではのプロのレベルがあると思っており、超マニアであることに誇りを持っている。ちなみに僕を評論家と思っている方がおられるようだがそれはとんでもなくあり得ない誤解である。作曲家や楽曲や演奏家に好き嫌いのある評論家はいないことになっているからだ。僕においてそれは大いにあるし、嫌いな曲なのに良い演奏だなんて人様に推薦するなど、上がらないと思ってる株をお薦めするほど罪深いと感じてしまうからだ。だから僕のような聴き手は「評論家」でもなければ「通」とさえも言わない。通は歌舞伎の常連さんのような博識の観上手であって、皆の良きお手本にもなろう。かたや僕のブーレーズ論は世界で4,5人ぐらいしか通じない可能性があるのであって、そんなのを覚えておいても変人と思われるのが関の山だからむしろお勧めしない。

そこまで超マニアックな人間でも喜々として生息できる。これがクラシック音楽というアートの奥深さでなくて何だろう?僕のような人種が絶滅し、譜面をきれいになぞったベト7の美演、熱演にブラボーが乱れ飛んで、その声をきいてああこれは名演奏だったんだと満足して家路につく人が9割ぐらいの演奏会ばかりになったら、もうクラシックは終わっている。いや、ハレの気分を味わうためにミシュランの星の数を調べて高級フランス料理店に女性と出向く客と同様、クラシック演奏会の聴衆がいなくなることは絶対にないが、能力ある音楽家の皆さんは新宿コマ劇場のディナーショー程度の客を相手に海外コンクールで入賞したり留学したりして鍛えた腕を振るう羽目になろう。音楽ってそんなもんでしょ、楽しければいいよ、という人達の間にちんまりと需要と供給が成り立っても結構だが、それは創造的空間とは別次元のひとつの産業、インダストリーであり、そこから人類史に残る作品や演奏が出現する可能性は著しく低まるだろう。

だから、いまや超マニアックどころか普通にマニアックなものまで消滅が危惧されるという時代の趨勢はとても気になっている。例えば何かというと、各国のオーケストラの固有のカラーが消え失せて “グローバル化” し、どれもこれも似た音のする国連交響楽団みたいになって「それが一流なんです」みたいになってきている感じがすることだ。何やら人類皆兄弟のポリコレの匂いすら覚えるのだ。先日聴いたパリ管弦楽団も、ミュンシュ時代よりずっと高性能にはなって文句のつけようもないリッチな音を聴かせたが、昔のフランスっぽい管の色香が失せていたのは寂しい。贅沢な文句ではあるが、あれならマケラが振ればベルリン・フィルでもシカゴ響でもよかったと思わないでもない。穿った見方をすれば、マケラは時代の申し子として、そういう役割を担った俊英として見出された可能性すらある。

指揮の傾向においてもそうだ。神は細部に宿る。あんな細部まで神経を通わせるこだわりの指揮者がブーレーズ亡き後現れるのだろうか(熱望するが、今のところ知らない)。僕は彼の春の祭典を実演で2度聴いたが(東京でNYPO、フランクフルトでLSO)ドロドロはどちらもいまいちでがっくりきた。彼自身ですらCBS盤の演奏は二度と再現できないのだという事実がわかってしまい、初版LPへの愛おしさが増した。あれはビートルズ後期アルバム同様の「レコード芸術」なのか?本人に聞いてみたかった。オーケストラを立派に鳴らすという技芸は大事だが昔はもっと大事なものがあった。そっちが疎かになった国連交響楽団。美人のスペックに合わせて顔立ちを綺麗に整形した女性。僕には不気味な蝋人形にしか見えない。

畢竟、音楽というものは「狂気」を孕んでいる。少なくとも、そういうものだけが歴史の時を超えて残ってきている。普通の人でも訓練すればそれを演奏はでき、ディナーショーの客を心地良くすることはできる。そういうプロダクションの「カルメン」(99%はそれだが)を何度観て退屈したことか。あれを書いた36才のビゼーは狂っており(病、歌手ガリマリエ)3カ月で死んでしまったのだ。グレン・グールドはおそらく何かを嗅ぎ取ってカルメンの7年前に何のために書いたのかわからない「半音階的変奏曲」を録音したが、今も世界の歌劇場で「カルメン」はそんなこととは無縁の様相で、素人客を呼べる人気の演目としてもてはやされている。こういうのをサティは「家具の音楽」と言ったのだ。

春の祭典、たくさん買った音源(91枚)の演奏比較をブラ2みたいにやろうと思ったことがあるが、結局やめた。なぜなら、どれを聴いてもブーレーズが凄すぎてお話にもならない。哲学のカケラもない。何か書こうって、阿保らしくて1行で文章が終わってしまうのである。こんな聴き方をしている人は世界にもあまりいないということはyoutubeに各国語でいただくコメントでわかっている。本盤の「音」の違いをアプリシエートしたと思われる文章を書きこんでくれた外国の方が2,3名おられるぐらいであって、それでも彼らと話して通じ合えるかどうかは心もとない。まして春の祭典はロックだみたいな昨今の傾向はジョーダンよし子さんも甚だしい。「これを振れるのが価値」だった時代から一足飛びに「古典として振って見せるのが価値」の時代になった。どっちも、根本的に、考え方が非常に間違っている。「難曲だ」という主観が前提にあるからだ。ブーレーズにそれはない。淡々と数学の問題を解き、難問だったと思わせない自然で美しい解答を力強く提示している。この理性のキレ、インテリジェンス、美的センスのバランスの良さは驚異であり、わかる人だけにわかる。なんにも考えず器用に棒だけ振り回してる指揮者なんかと同じ職業と言うのも憚られようというものだ。

僕がシンセを弾いてオーケストラ曲をMIDI録音していることは書いた。自宅でヴァイオリニストの古沢巌氏に聞かせたらこれ大変だったでしょとあきれられたが、彼は音楽における僕のキ印性格を熟知している。他人様がどうあろうと麻薬なんだからどうなるものでもないことを。本当はシンセでなく実物のオケで録音したいし、マーラーの2番をウィーンフィルを振って録音したビジネスマンのギルバート・キャプラン氏もいるねといったら古沢くんはオケはいつでも集めますよと笑った。現実的な処でプロの指揮者と契約して麻薬を一言一句僕の思う風に振っていただくのはありかなと思う。祭典、海、ダフニス、弦チェレ、オケコン、エロイカ、ライン、ブラ4、悲愴、ブル8、魔笛、ボエーム・・いやはや、こりゃ大変だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラウス・マケラ指揮のパリ管を聴いて

2022 OCT 16 18:18:38 pm by 東 賢太郎

パリ管をききました。指揮はいま話題のクラウス・マケラです。予言しておきますが、彼の未来はカルロス・クライバーみたいになります。みたいなというのは、時々現れて好きな曲だけ振るのではなく、カラヤン、バーンスタインみたいに名門のポストを渡り歩いて何でも振れる、でも音楽のやりかたはクライバーじゃないかな、そんな意味です。聴きながらそう思ったのでここに感想を書き記しておきます、そのころ僕はもうこの世にいないので。

パリ管をききました。指揮はいま話題のクラウス・マケラです。予言しておきますが、彼の未来はカルロス・クライバーみたいになります。みたいなというのは、時々現れて好きな曲だけ振るのではなく、カラヤン、バーンスタインみたいに名門のポストを渡り歩いて何でも振れる、でも音楽のやりかたはクライバーじゃないかな、そんな意味です。聴きながらそう思ったのでここに感想を書き記しておきます、そのころ僕はもうこの世にいないので。

2027年からコンセルトヘボウ管の首席指揮者に就任する26才。大抜擢だったハイティンクの32才より若い。しかもすでに現在、オスロ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者、パリ管弦楽団の音楽監督というのも破格で、世界的オーケストラからの熱烈なオファーが殺到しているそうです。でも僕はそういうことはまず第一にマネーだと思ってる人の悪い男なんでなんとも思ってませんでした。

演目はドビッシー「海」、ラヴェル「ボレロ」、ストラヴィンスキー「春の祭典」で、いちおう僕は音を知っている、だからマケラがどんなもんかお手並み拝見するかなと興味がわいたのです。

演奏会はコロナ勃発以来2年半ぶりで、最後もここ東京芸術劇場でした。東京では一番ましなホールで、読響マチネを長らくここで聴いてましたが改装して音が変わりましたね。きのうは1階左寄りの前から8列目で、オケの音はやや奧めで適度にブレンドします。前のが良かったが、まあこれはいい。ところが左の壁の上方にスピーカーがあるらしく、舞台下手のマイクが拾ったハープの音がそこから結構な音量で聞こえてくるのです。なんせ撥弦楽器だから立ち上がりがクリアなんでとても気になる、オケが奥めなんであり得ないバランスで聞こえるんです。おかげで「海」のMov1前半は台無しでした。ドビッシーの繊細な音量指定を無視した偉大な指揮者は何人かいましたが、偉大なコンサートホールまであろうとは想像がつきませんでしたね。

マケラはA・B両プロを「海」で始めてます。パリ管のシグナチャー・ピースということでしょうね。この曲、初演はラムルー管でマルケヴィッチ盤がありますが、ありそうな気がするパリ音楽院管弦楽団(PCO)はどういうわけかルーマニア人のシルヴェストリによるMonoしかないと思います。それがパリ管に改組されたお披露目公演の幕開けにミュンシュが指揮したんですが、そこからバルビローリ、バレンボイムなどがパリ管で録音するのです。そういうこともあって、マケラの選択はなかなかのもんだ。A・B両プロ買おうと思ったんですが「海」が重なってるんでBは買わなかったんです。ここに「夜想曲」でも置いとけば買いましたね、僕は。こういうマーケティング上は不利なことをさせてもらってる所、すでに大物感があります。

しかしPCOがないのはクリュイタンスが録音しなかったせいもありましょうが謎ですね。シルヴェストリ盤は原色的で面白い演奏なのですが、アンサンブルの具合は学生オケが初物をやった感じです。1905年の初演から50年間も、同曲が「現代音楽」だった可能性はありますね。それだけ難しいスコアだし、パリ音楽院はラヴェル事件もあったし保守のサン・サーンスらが君臨してこういうニューミュージックは異端扱いだったかもしれません。しかし、それにしてもPCOの最後のシェフ、ミュンシュとクリュイタンスは外国人で同音楽院卒でなかったのだから、やっぱり不思議なことです。

マケラの指揮に戻ります。一にも二にもオケがいい、パリ管ってこんなにうまかったっけと耳を疑うMov2、この楽章はマルケヴィッチが傑出してますが劣ってません。そしてMov3のトランペット・ソロ!あまりの見事さにあたりを圧して黙らせる風情であり、東の正横綱が土俵入りしたみたいなもの。では指揮はどうかというと、26才が才気ばしってとんがったことをしたという瞬間は微塵もなし。起伏もテンポの揺れも奇をてらわぬまったくの正攻法なのですが、ルーティーンの凡庸とは無縁で音楽する喜びに満ち、オケは触発されて実力全開。プライドの塊りであるスーパーオケはこれが難しくて、でも、できれば自ずとスーパーな演奏になるから、できているマケラはもうgood conductorの称号に値します。年なんか関係ないです。良い「海」をきいたと深い満足だけが残るというもので、この曲がクラシックで一番好きかもしれないと書いた僕がハープの音にもかかわらずそう思ってしまったですから、ああこれは世界からお座敷かかるわなと納得したのでした。

ボレロ。これまた最初のフルートに圧倒されるのです。う、うまい!芸能人の食い物レポートみたいですが、これはもはや形容しがたいレベル。サックスのジャジーもよし、トロンボーンの例の難所も軽々。ところが妙なことに、ホルン、ピッコロ、チェレスタの所、ラヴェルが妙な楽器に聞こえさせようとたくらんだ音のブレンドがまったくなっておらずバラバラ、こんなのは初めてです。指揮者には混ざって聞こえているはずなんで、これもホールの音響特性かスピーカーのせいでしょうか(不明)。とにかく前半の管楽器の展覧会はウキウキする楽しさで、後半は誰がやってもドンシャン盛り上がるだけなんで特になし。指揮は徐々にダンスのようになり、カルロス・クライバーを思い出しました。そう、嬉しそうに振っている。横振りや増音の下から上の速いもち上げが大きく、エモーションがオケに伝わってると見えます。オケも喜々として反応してます。こういうところ、彼は再来になるかもしれない、そんな思いを懐きながら楽しみました。ちなみに、この曲では僕はハープの和音が聴きたいタイプなのでスピーカーは歓迎でした(笑)。

春の祭典。かつて見たうちで最も変拍子を変拍子らしくギクシャク振ったのはエーリヒ・ラインスドルフです。ストラヴィンスキー本人はギクシャクどころかうまく振れず、アンセルメの口出しで一度改定したのを米国でまた変えます。易しく二拍子で振れるようにしたのです(版権=マネーのためという説もあり弟子ロバート・クラフトは二拍子説ですが、両方じゃないでしょうか)。小澤征爾と村上春樹の対談本によると、シカゴ響とRCAに録音しようとする直前に意味不明のその改訂があって、彼もオケも困ってしまい、旧改訂版と新改訂版の両方を録音したそうです。世に出たのは我々の知ってる旧の方ですがティンパニのパートはアンセルメと同じでちょっと混乱してる(いまこれでやる人はいないですね)。「海」も同様の変遷を経ていまでもスコアは2バージョンありますが、祭典の方も現行版に落ち着くまでいろいろあったんです。そして落ち着いて久しい今、ラインスドルフみたいに振る人は絶滅し、ロック世代の指揮者にはもはやノリのよい名曲と化し、難曲ではなくなっています。

マケラもそう。危なげは微塵もなく一個のショーピースとしてほぼ完璧に仕上げています。第1部序奏。光彩の嵐です。パリ管の管でこれが聴けるなんて!機能的な面で指揮、オケに文句をつける部分はなくコンクールなら満点に近い。僕の耳に引っかかったのは1か所だけ、春のロンドに移行する最後の所で裏の拍が落ちたように聞こえましたが、気のせいかもしれません。というのは席の位置のせいもありましょうが音の混ざり方が音域によって差があり(中低域寄り、高音が来ない)、その混濁で細部の細部はよく聴きとれなかったからです。第2部序奏のバスドラのどろどろはだめですね、もっとおどろおどろしくやって欲しいなど解釈上の注文はいくつもありましたが、同行した息子に言いましたが、それはマケラのせいでなく、僕は頭にブーレーズのCBS盤が原音通りに入ってるので、もう死ぬまで誰のを聞いてもだめなんです。ノリのよい名曲じゃない時代というシチュエーションに指揮者もオケもエンジニアも設置しないとですね、1ミクロンのミスも許されない脳外科手術室みたいな緊張の電気がすべての音に流れてるあんな演奏はもう地球上では現れないでしょう。だから誰のを聞いてもコピーバンドのやるビートルズみたいにしか聞こえないんです。不幸なことですね、Bプロもトリが火の鳥なんですが、そっちもアンセルメ盤が完璧に擦りこまれてるんでおんなじでしたね。

指揮者の腕は1回のコンサートぐらいではわかりません。まったく。この3曲は、ある意味、いまの若手指揮者で完璧に振るのは登竜門みたいなもので、ここまで騒がれてる人にとって予想通りの当たり前なんですね。パリ管の腕の方は納得し、こっちは失礼ながら意外感が絶大でしたが、マケラがもろ手を挙げて凄かったかと問われれば、よくわからないとお答えするしかありません。「そういうことはマネーだ」と書きましたが、CAMIがなくなっても音楽業界は変わらないし、むしろコロナの大打撃がありますからスターが熱望されてることは間違いない。カラヤンもフルトヴェングラー亡き後、EMIとDGが取り合いして、ベルリン・フィルとウィーン・フィルも参戦して、彼はユダヤ人じゃないんで錯綜しました。だからバーンスタインが対抗馬にかつぎ出されたんです。オケも生活がかかってるんで、気に入ろうが入るまいがついて行くよ、勝ち馬にってのはあるでしょう、人間だから。

アンコールはムソルグスキーの「ホヴァンシチナ」より前奏曲「モスクワ川の夜明け」。これは良かったですね、彼は只者じゃないと思ったのは、これを選んだこと、そしてこれをああいう風に演奏したことです。薄いオーケストレーションで旋律が楽器から楽器へ移ろってゆき、その立体感の中でどれもが最高のピッチと音楽性で歌い上げる極上の数分間。こういう時の流れは今日の3曲にはないんです。本当はこういう曲がやりたかったのかな?でも、無名の彼がそれじゃあ日本は客が入りませんからね。夢幻的な散歩はそれだけで来た甲斐がありました。彼はレパートリーが物凄く広いと思います。なんでもすぐ覚えてすぐできる特異な能力。バーンスタインがそうでした。小澤征爾さんも徹夜で猛勉強したと自著に書かれてます、メシアンが認めたのはたぶんそれもあるでしょう、還暦ですし、誰が自作を世に広めてくれるんだって。カルロス・クライバーやジュリーニが名門の音楽監督に就任できなかったのはそれでしょう、こだわりの狭いレパートリーだけじゃいくらそのクオリティが図抜けていてもオペラハウスや楽団は経営できないんです。世間はミーハーの方が圧倒的に多いですから。だからカラヤン、オーマンディー、ショルティが必要なんです、マネーの原理でね。

今年、日本のプロ野球界でそれと似た現象がありました、おわかりですか?そう、日ハムのビッグボスこと新庄剛志です。彼はみんな馬鹿にしてますが、人間としては認めるはずのないあの野村克也監督がプレーヤーとしての破格の才能を認め、辞めたら困るのでご機嫌とってピッチャーまでやらせようとした、それほど凄い才能なんです。彼の監督起用がうまくいくかどうかはまだ未知数ですが、彼は野球なら何でもできるし、イケメンだし、すぐ覚えてすぐでき、何でもわかってるから大きな破綻はない、そして、優勝するかどうかなんかより実はこれが主目的ですが「客がはいる」のです。ベルリン・フィルも1963年に「フィルハーモニー・ホール」を造ってこけら落とし公演をカラヤンに振らせました。新スタジアム「エスコンフィールド」に来年移転する日ハム球団にとって、彼はカラヤンなんでしょう。資本はサーカスを必要とする。これは業界に関わらず原理です。僕はそれを知りつつも、良いプレーを見せ、良い演奏を聞かせてくれる才能を追い求める。永遠にこれは続くでしょう。

コンサートの帰りに東武デパートの鰻屋で「あいつ(娘)がパリにいてこれきけないで俺たちがきけるってのも面白いな」なんて酒飲みながら話し、「どれが良かった?」ときくと息子は「ストラヴィンスキー」でした。なるほど。「お父さんは?」「アンコールだよ」。素晴らしい一日でした。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ストラヴィンスキー 「詩篇交響曲」(1930)

2022 MAR 5 22:22:38 pm by 東 賢太郎

いつか天に昇る時、きこえる音はこんなかなと思っている曲がある。「詩篇交響曲」の第3楽章、ハレルヤだ。僕は宗教以前に「星の彼方に父がいる」(第九の歌詞。父か神かは問わない)を科学的に信じる者である。ストラヴィンスキーの信仰、精神世界に心が共振するのはそのためだろう。この曲は彼の作品の内で最も好きなもののひとつであり、ときに自分という存在を他者と相対化して見えにくくなってきた時に何より深い慰撫を与えてくれる大切な宝だ。

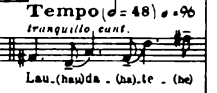

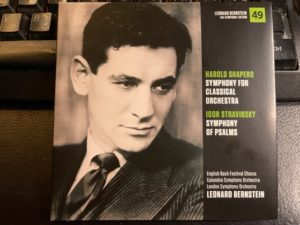

「詩篇交響曲」(Symphony of Psalms)は1930年にクーセヴィツキーよりボストン響創立50周年記念のため委嘱された合唱つきの交響曲で、彼の新古典主義時代の代表作の一つである(プロコフィエフ4番、ルーセル3番も同時に委嘱された作品だ)。ここで交響曲とは一種の外形的な標題であり、ストラヴィンスキーは「詩篇の歌唱を組み込んだ交響曲ではなく、私が交響化(symphonize)した詩篇の歌唱だ」と語っている。確かにこの曲ほど「歌」が感動をそそる彼の作品はない。ではなぜそう書いたのか?それを探るには、彼が晩年に告白した「信教における精神的危機」に触れねばならないだろう。

ストラヴィンスキーは1882年にサンクトペテルブルク近郊のロモノソフで、高名なバス歌手を父として裕福な家庭に生まれ、敬虔なロシア正教徒として育った。ロシア・バレエ団との三大バレエの成功でパリに移り住むとそこはいわば異教の地ではあったが、写真のような華やかなパリジェンヌやアーティストたち(彼の左がニジンスキー、右二人目がディアギレフ)に囲まれ、花の都で時代の寵児として扱われる煌びやかな日々は、ロシアの田舎から出てきた30才の若者にとって気分の悪いものではなかったろう。

このころ、彼は夏はウクライナのウスティルーフで家族と過ごし、冬はスイスのクララン、モルジュでという生活を1914年まで送ったが、第一次大戦とロシア革命の勃発で祖国に帰る道を閉ざされる不幸に見舞われる。しかも、頼りのロシア・バレエ団からの著作権報酬もロシア政府がベルン条約を批准しなかったため支払われず、ディアギレフに契約違反だと詰め寄るが無駄だった(それがなくてもこの男は債務の踏み倒しで有名だった)。やむなくスイスの篤志家ウエルナー・ラインハルトの援助を受け危機を切り抜けたが、ロシア・バレエ団との関係は1920年の「プルチネルラ」で終わり、彼はスイスへ帰っている。

そんな物質的危機にあって家族を助けてくれたのはラインハルトやココ・シャネルというキリスト教徒だ。米国から手を差し伸べたのはロシア人だがユダヤ教徒であるクーセヴィツキーやストコフスキーだった。母国ではマルクス主義革命を成功させたレーニンがロシア正教会を徹底的に弾圧していた。彼が精神的にロシア正教から離れ “conversion”(改宗)という迷路に迷い込んだのは不思議でないだろう。彼はその頃の心境を最晩年にこう語った。「あの頃、ゴスペルや宗教書を通じて気持ちがキリスト教になびいていた。神学は見事に構成されたものだが、作曲における対位法以上のものではない。信心を売ってしまえば私は生きる理由が見つからなかった」。この精神的危機を救ったのは1924年にニースに移住して出会ったロシア正教の司祭だ。それを機に彼は元の宗教に戻り、1934年にはフランス国籍、後にハリウッドへ移住してアメリカ国籍を取るが、もはや改宗という選択はしなかった。

「詩篇交響曲」が書かれた1930年はロシア正教への信仰、すなわちロシア人としてのアイデンティティを取り戻した後だ。彼によればクーセヴィツキーの委嘱はお決まりの提案で、「管弦楽(合唱なし)のための大衆にわかる(popular)曲を」だったが、自らが何者であるかという根源的な問いへの答えを、ラテン語の詩篇を歌詞として信仰心を吐露するという形で提示するというかねてより温めていたプランを彼は頑として捨てなかった。このことへの理解と共感なくして譜面づらを撫でても同曲の正鵠を得た解釈とは程遠いが、それは敬虔な宗教心(僕個人的には「宇宙の創造主」を信じる確固たる科学精神であるが)を持つことが最大公約数であって、そのためにロシア正教徒である必要はないだろう。ちなみに本稿を構想し始めてから勃発し、期せずしてconcurrentなトピックとなってしまったロシアによるウクライナ侵攻だが、ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチンは無神論を掲げたソ連のKGB職員だったのであり、今ではロシア正教の信仰を受け入れている。その精神の軌跡はストラヴィンスキーと変わらない。彼が「侵略ではない」と主張する根拠の一つに2019年1月にキエフ府主教がモスクワ総主教庁から独立し、イスタンブールの総主教に帰属したことが指摘される。その真偽の解明、およびそれが単なる戦争の口実であったか否かの判断は後世の歴史家に委ねるしかないが、彼が全世界を敵に回して譲らぬほど「ロシア正教の信仰」が東スラブのアイデンティティと確信している可能性はある。仮にそうであるなら彼は無慈悲な暴君ではあっても領土的野心丸出しの帝国主義者ではなく、カネに身も心も売った悪魔でもない。それと戦争という殺人行為の善悪は別であり、その点において彼は西側が懸命にプロパガンダするような狂人ではない可能性はある。このこととストラヴィンスキーの詩篇交響曲の作曲動機を関連付けて論じることを忌み嫌う方も多くおられようが、「宗教とはそういうものだ」とお答えするしかない。芸術がいつもピュアであり、人間の悪の側面である暴力や穢れであるセックスから遠ざけておく存在だという主張は、日本人が子供に見せるべきだと思う絵本で描かれる熊や狼の猛獣がいつも笑顔であるようにあまりに牧歌的な現実回避であり、人間という善でも悪でもある者の精神活動に他ならない芸術の自己否定になり、やがてそれを衰退させるだろう。

そして、そのことについてもうひとつ、我々日本人の理解が及び難い事実を指摘しておくべきだろう。

1920年の「プルチネルラ」で、ディアギレフとの関係も終わった(はずだ)。ロシア貴族の末裔であるこのインプレサリオはヴェニスで糖尿病の併発症で客死し、当地のサン・ミケーレ島にある墓地の “ロシア正教地区” に埋葬された。これが1929年8月19日のことであり、「詩篇交響曲」の作曲は翌1930年であることは重要だ。まず第3楽章がフランスのニース(彼がロシア正教を取り戻した地だ)で書かれ、指揮活動で中断があり、次いで夏に第2、第1楽章が彼の避暑地であったジュネーヴの南にあるタロワールのエシャヴィーヌ村で書かれた。作曲経緯の詳細は不明だが、歌詞は当初スラブ語であり後にラテン語に変えた。以上の事実から、筆者の仮説では、ストラヴィンスキーは第3楽章をディアギレフへのレクイエムとして既に構想していたが、偶然に舞い込んだクーセヴィツキーの委嘱にそれを充当する計画をたてた。米国向けにスラブ語歌詞を断念し、後年に、 その変節を「”popular”とは大衆が分かる音楽でなく、世界に普及していて誰でも理解するラテン語の歌詞であると解釈した」とやや苦しい正当化をロバート・クラフトに対して行っている。初演はボストン響に先立って欧州(ブラッセル)でエルネスト・アンセルメ(ディアギレフゆかりの指揮者)によって行われたこともそう考えれば平仄が合う。委嘱は作曲の単なる外形的な契機だったにすぎず、「詩篇交響曲」は(少なくとも第3楽章は)ロシア正教徒によるディアギレフへのレクイエムであり、クーセヴィツキーもそれに敬意を払ったというのが真相ではないだろうか。

このことを念頭に置けば、1971年にストラヴィンスキーが遺言を残し、ニューヨークの5番街920番地のアパートで亡くなったにもかかわらず、ヴェニスのディアギレフの墓の隣りに埋葬された意味が理解できるのである。父祖の地である祖国でなく、作曲家として大出世したフランスでも家族と日々を過ごしたスイスでもなく、大家として迎え入れてくれたアメリカ合衆国でもなく。シューベルトも遺志でベートーベンの隣りに永眠しているが、それは教科書が教えるように作曲家が同業の先達への、いわば職人としてのピュアな敬意からそうなったと理解して良いだろう。しかしディアギレフとストラヴィンスキーは同業者ではなく、発注者と職人、ビジネスマンとクリエーターという現世的でリアリスティックな関係である。それでいながらという事実の背面にはもっと直截的で複雑なものがあったと理解するしかない。クラフトとのTVインタビューでストラヴィンスキーは、

初めて会ったディアギレフはオスカー・ワイルド(注1)みたいな男で、とても優雅でシックで敷居がお高く、微笑みながらやさしく肩を叩いてキミの庇護者だよとにおわせるスタイルの人だった(注2)(参照:我が流儀の源はストラヴィンスキー)

と皮肉とも嫌悪ともつかない笑みを浮かべながら述懐している。筆者は以下の注解を付した。

(注1)アイルランド出身の作家。ここでは「ホモの性癖が過ぎて投獄され梅毒で死んだあいつ」という意味で引用されていると思われる。ディアギレフもその道で著名(それを公言してはばからなかったことでも著名)。

(注2)ディアギレフとの縁で功成り名を遂げたものの、彼のニヤリとした表情には「あの食わせ者にはやられたよ」感が満載で、それ以上の関係を感じないでもない。ディアギレフは貴族で海千山千の起業家だ、10才下の若造をおだてて手玉に取るのはわけなかっただろう。

クラフトの語るストラヴィンスキーの埋葬(youtubeにある)は、4月の小雨まじりの曇天の日だった。サン・ミケーレ島に150のゴンドラが停泊し、参列者は半マイルも歩いてロシア正教地区の墓にたどり着いた。いよいよ納棺して遺族たちが花を投げ込んだそのときだった、墓石のIGOR STRAVINSKYの文字が目に入り、そこにさっと陽光がさしこんだそうだ。クラフトはキリスト教徒だが、その描写が宗教的であることが、仏教徒である僕にとっても非常に印象的である。1971年のソ連にロシア正教徒の安住の地はなく、その事情はディアギレフの亡くなった1929年も同じだ。そこに並んで、ストラヴィンスキーは神の祝福を受け永遠の安息を得た。彼にとって、三大バレエを作曲できたことも、それで世に出たことも、その後の人生のすべての起点はディアギレフとの出会いにあった。その終焉の地がイタリア国のヴェニスであったことは、この作曲家にとって自分のパスポートが何色かほど意味のないことだったろう。能力を引き出して最高の人生を恵んでくれた恩人を、彼は一面冷めた目でプラグマティックに見てはいたが、親でもできなかった「自分の才能を見抜いた」という “偉業” を成し遂げたその男の才能にこそ深い敬意を懐き、その運命の出会いと究極のアイデンティティを与えてくれた神に感謝する。そして、サン・ミケーレ島には祖国にはない “ロシア正教地区” があった。想像にはなるが、選択の理由はそれであったに違いないと僕は考えている。

松平頼暁は著書『現代音楽のパサージュ』の中で「20世紀音楽のほとんどのイディオムはすべてストラヴィンスキーの発案」と述べている(wikipedia)。ロバート・クラフトとの75才でのインタビュー(youtube)でも「自分は常に聴衆の先を行く意識を持った」と作曲姿勢を述懐しており、その鉄の意志を神が祝福した結果そうなったということだろう。ストラヴィンスキーが「詩篇交響曲」の各楽章で使用したイディオムは模倣されている。第1楽章はカール・オルフがカルミナ・ブラーナ(1936)で、第2楽章はオリビエ・メシアンがトゥーランガリラ交響曲(1949)で、第3楽章はレナード・バーンスタインがウエストサイド物語(1957)のクロージング・シーンで使用しているのはどなたの耳にもaudibleと思う。彼の「先を行く」姿勢が「カメレオン」と揶揄もされるが、「真似るのではなく “盗む” 」と言い切った考え方こそが際立った彼の個性であり、他の誰もそこまではできなかったから誰も「春の祭典」は書けなかったのである。

彼の作品で「詩篇交響曲」ほど「歌」で出来たものはない。歌を人間の声に委ね、オーケストラからヴァイオリン、ヴィオラ、クラリネットという歌う楽器は省かれている。ピッコロ、フルート、オーボエは終楽章で天上界に差し込む光のような、雅楽の笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、龍笛の如き効果を醸し出し、ティンパニは釣太鼓を思わせる。ストラヴィンスキーが雅楽を聴いたかどうかは定かでないが、1878年のパリ万博や1884年のロンドン衛生万博に雅楽の楽器や楽譜が出品され、フランスで誕生したジャポニスムの影響がクロード・ドビッシーの美術品収集に現れていることを考えると知った可能性はあるだろう(写真の後ろの壁に葛飾北斎の浮世絵『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』。ストラヴィンスキーはこの2年後に「日本の3つの抒情詩」を書いている)。「ドビッシーはパリ万博で五線譜に記された雅楽の笙(しょう)の和音を見て衝撃を受け、自身の作品に取り入れたと言われている」と![]() mie238f さんのブログにある。採譜するとこうなるようだ(根音がメロディー)。

mie238f さんのブログにある。採譜するとこうなるようだ(根音がメロディー)。

春の祭典第1部の「誘拐」「敵の部族の遊戯」のホルンのブロックコードの連続による旋律の進行はこれを思わせ、詩篇の第3楽章の速い部分(「春の祭典」的だ)につながる。また、詩篇の合唱パートには彼が高く評価した、16世紀に無調音楽を書いた作曲家カルロ・ジェズアルドの影響がある。

以下、楽章ごとに音楽を追ってみよう。

第1楽章

ホ短調の一撃で開始し、オーボエ、ファゴットが変ロ長調のアルペジオ風の旋律で応じる。ホルンがシ-ラ-ソ-ファ#の狭い音域の旋律を歌いピアノが打楽器的に伴奏するが、ホルンに独奏チェロをユニゾンで重ねる効果はめざましく、ドビッシーの発明である「海」第1楽章コーダ直前のイングリッシュ・ホルンと独奏チェロのユニゾンがモデルだろう。

そこに初めて声(アルト)が登場し、ミ、ファの短2度の2音だけから成る旋律(ホルンから派生)を歌い、やがて4声となるが、未だレ-ファの短3度の狭い音域の呪文のような歌であり、ホ短調の一撃で何度も中断しつつも伴奏に厚みが増していく(最高音域のオーボエが重なるのも耳をとらえる)。合唱は音域が広がり、金管が加わって転調し、音圧は最高潮となって輝かしいト長調で終わる。一貫してカルミナ・ブラーナ風でありここから着想された可能性は大だろう。

第2楽章

ド-ミ♭-シ-レの長七度上昇を含みド-レ♭、シ♭-シ♮と長七度の下降が2回あるオーボエの主題で開始する。これは八音音階(octatonic scale)で、オリヴィエ・メシアンの『わが音楽語法』(1944年)にいう「移調の限られた旋法」第2番にあたる。その完全5度上で第1フルート、第2フルートが原調、第2オーボエが5度上で同主題を重ね、バッハ風のフガートとなる。

主題の音列ド-ミ♭-シ-レは楽章を通して通奏低音のように現れ、第3楽章のハレルヤ主題(ド-レ-ミ♭)の萌芽となる。主題は低弦に移り(短3度上)、合唱が登場する。前楽章がアルカイックで呪術的ならこちらは痛切な悲歌だ。モーツァルトのレクイエムと言っていい。徐々に高潮し、主題が弔いのトロンボーンに出ると金管が加わり、高弦を欠く分はチェロがハイポジションで緊張感を与えつつ全楽器の素晴らしい対位法となる。やがて合唱だけが残って鎮まるが、突如ティンパニの強打で怒りの表情となりチューバが主題を轟かせる。やがて音楽は和声的となり、フルート、オーボエが高域で天使の響きを聴かせると怒りの潮は引いて静かに変ホ長調(E♭9)の清澄な和声で終わる。

第3楽章

信じ難いほど清冽で、心を絞めつけるようなAllelujaの祈りで幕を開ける。

男声のLau_da_teが厳かな読経のように低くゆったりと響き、女声が入ったそのとき、ティンパニが4拍目に「ミ♮」をたたく!この衝撃たるや言葉にならない。それに導かれて変ホ長調がDO_MI_NUMのハ長調に変位し、さんさんと陽光が降り注ぐ。ハイドン「天地創造」の末裔の音楽である。ハ長調、ハ短調が交叉してLau_da_teの読経がゆっくりと続き、再度DO_MI_NUMに落ち着く(和音C7)。

ファゴットとホルンの信号音から曲想が変わる。

トランペットに現れる g-b♭-a♭-c の音列は「春の祭典」の練習番号31から第3オーボエが吹くこれを想起させる(第3音が半音低い)。

ここからスコアは俄然「春の祭典」の様相を呈し、ソプラノとアルトが f でLau_da_teを歌う。次いでアルトとテノールが声をひそめて Laudate DOMINUM と歌う所からピアノ、ハープが低音の e-g の悪辣な短3度を響かせる。ティンパニを重ねず「祭典」との重複を巧妙に避けている印象がある。やがて音楽は静まり、残ったファゴットとコントラファゴットの変ロ音にフルートとオーボエのヘ長調が乗る所は「ウエストサイド物語」(Somewhereの死の暗示)を想起。そして二度目の Alleluja がやってくる。再びリズミックなセクションとなるが、ここのオーケストレーションも春の祭典➡ウエストサイドのブリッジとなっている。ヘ長調と嬰へ長調の複調で静まると、ソプラノに抒情的な歌が現れる。

4声の対位法で転調を重ねながら神秘的な和声の展開を遂げて最高潮に達すると、Molt meno mossoとなり変ホ長調の感動的な祈りの歌が静かに鳴り響く。

ここから終結の Laudate DOMINUMまで、ティンパニが弔いを厳かに告げ、オーボエ族5本、トランペット族5本、3分割したチェロのハイポジションが弱音で伴奏し天国の色彩を作り出す。そして灰色に沈みこんだ Lau_da_te を4度くり返し、バスの「ミ♮」が再び神のハ長調を導いて永遠の安息を求め虚空に消える。

人間が作った最も神の領域に近い音楽と思う。ストラヴィンスキー万歳。

レナード・バーンスタイン / ロンドン交響楽団、英国バッハ祝祭合唱団

バーンスタインが詩篇交響曲から得たインスピレーションをウエストサイド物語に注ぎ込んだことは間違いないと僕は信じている。せっかく彼とロンドンで話をしたのにそのことを尋ねなかったのは何という痛恨だろう。この演奏の録音は1972年。バーンスタインが同ミュージカルを書いてから15年たっているが、もう完全なクラシックになってしまった両作品がまだ近い距離にあったと感じる。それほど彼は熱い心で振っている。第3楽章は入魂で、祈りの歌がこんな感動をもって歌われた例はない。

バーンスタインが詩篇交響曲から得たインスピレーションをウエストサイド物語に注ぎ込んだことは間違いないと僕は信じている。せっかく彼とロンドンで話をしたのにそのことを尋ねなかったのは何という痛恨だろう。この演奏の録音は1972年。バーンスタインが同ミュージカルを書いてから15年たっているが、もう完全なクラシックになってしまった両作品がまだ近い距離にあったと感じる。それほど彼は熱い心で振っている。第3楽章は入魂で、祈りの歌がこんな感動をもって歌われた例はない。

このビデオは知らなかったが、ストラヴィンスキーの葬儀のビデオにバーンスタインが解説している。この後にコンサートがあったようでプログラムは春の祭典、カプリチオ、そして最後が詩篇交響曲であった。

ここでも詩篇を振っている(ワシントン・ナショナル交響楽団、1982年)。暗譜で指揮しておりこれを記憶していたこともわかる。バーンスタインにとって特別な作品だったようだ(1:03:4)。

ピエール・ブーレーズ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン放送合唱団

これを挙げたのは音程が良いからだ。何物も彼が振ると整理されてこうなるという見本のようなものだが、音を正確に聴きとらないとこの曲の真価はわからないだろう。ただし、エモーションの深さにおいてバーンスタインより落ちる。

シドニー大学音楽学部管弦楽団

指揮は先生だろうか、とても素晴らしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

2022年は「フランス」で開幕

2022 JAN 3 2:02:35 am by 東 賢太郎

明けましておめでとうございます。

去年は三が日からロンドンとZoomでせわしない正月したが、今年はのんびり。浄真寺の初詣は猫たちがお迎えしてくれ、おみくじも大吉でオッケーでありました。皆さまにおかれても良き年であるようお祈り申し上げます。

さて、我が家ではちょっとした事があってフランスが話題です。食、ファッション、芸術は全部パリだぞ、アニメが流行ってて日本好きだぞなんて盛り上がってる。かく言う僕も、フランスは大好きなのです。ヨーロッパにいた頃、パリで会議があると嬉しくてうきうきし、とにかくあの文化の洗練度は抗いがたいものですからいつ行っても「都会に来たな」と感じました。ロンドン、フランクフルト、チューリヒだって文化も歴史もあって素敵な街なのですがやっぱりパリはパリで、その他のどの都市、ニューヨークだろうがシカゴだろうがどこへ行っても田舎に見えてしまうのですね。

ニューヨークが田舎、なに言ってんの?と思う人は多いでしょうが、文化と文明は違います。文明ならニューヨークでありますが、そこで生まれ育ったガーシュインがパリに行ってみて、「パリのアメリカ人」という自虐ネタ含みの音楽を書いてしまう。あの曲は百年前だからねで済むものでもなく、今だってアメリカ人はコンプレックスがありますからね、フランス語を喋れると一目置かれるようです。コロンボ刑事が自分のオンボロ車を「アンティークの外車ですよ、フランスでね」と自慢して見せる、それを笑って慈しんでしまう愛すべき精神はガーシュインを継いでますね。貴族がいない国の本質的なもの、共和党支持者だって持っているいわば民主党的なものだと思うのです。

では都会と田舎の感じ、つまり都鄙感覚というものがどこから来るか。これは難しい問題です。都市をその構成員である人間に還元すると、雅び(みやび)、野卑という所に発しているでしょう。ではどういう人が雅びなのか。仕事がらヨーロッパの各国で多くの貴族階級の方々にお会いましたが、全員ではないもののやはり一般人とはどこか違う。古語で「やんごとなし」といいますが、雅びな人とは典麗、高雅、瀟洒、威風、鷹揚、寛容、知性、教養、慈愛、そういうものを持った人だと思いました。ただ全部ある人は多くないので反対語をあげた方が定義が簡明です。つまり、「野卑でない人が雅び」なのであり、やんごとないのです。野卑とはひとこと、「はしたなし」で済むと思います。はしたなき人はそのクラスでは見たことがない。これは世界の常識ですね。貴族に限らず平民でも雅びな人がたくさんいて、平然と通りを闊歩している。それをマスでとらえると「都」であり、そうでない所が「鄙」なのです。

では都鄙を食事にあてはめるとどうでしょう。西洋の食文化の「都」はヴェルサイユ宮殿風料理(フランス料理の源流)であり、それが雅びとされ各国に広がりました(参考図書:「フランス料理の歴史」 ジャン=ピエール・プーラン著、角川ソフィア文庫)。フランス革命で貴族が亡命してきたエカテリーナ王室がヴェルサイユ風にかぶれ、ロシア貴族の食卓はフレンチになったわけです。学生時代に渋谷のロゴスキーでロシア料理を食べて、それはそれで素朴でおいしいのだけれど、さもありなんと思いました。ですから後にドイツで暮らしてみて、ドイツ人には申し訳ないですが、すぐ隣で2千年も暮らしていたのに食がフランス化してない、これは大変なことだと思ったものです。ローマはゲルマン人大移動で衰退したと習いましたが、それが正しいことを舌で知りました。両民族はライン川を境に今でも水と油なのですね。

さように民族の食の好みはそう簡単には変わらないとするなら、フランスとロシアは親和性があったことになります。ロシア人は元はスラブ人で、北方ゲルマン人であるノルマン人が攻め込んで混血してできた民族とされます(参考図書:「世界史の発明」タミム・アンサーリー著、河出書房新社)から矛盾するのですが、「第三のローマ」と称したギリシャ、ラテンの血のなせる業なのか、そこが純正ゲルマン国であるドイツとの舌の違いかもしれません。日本にはシルクロード等を通じて西洋の血が入っていると僕は信じます。多大な影響を受けた大陸の覇権国・唐がそうだったし、正倉院の宝物はその例証だし、そうでないと証明する方が困難でしょう。ただそれはローマ、ペルシャ系であっても当時の野卑だったノルマン、ゲルマン系だった可能性はほぼゼロで、ドイツ料理よりラテンのフランス、イタリア料理が日本人の口に合うのは理にかなっているのです。

文化というものは知識・技術で移入できる文明と違って時間をかけて都から鄙に流れ、逆流はしません。フランス宮廷はボルシチを食べないように、一方通行の片思いであります。ところがその原則の例外があって、鄙であるロシアから都のパリに流れた文化があります。それがクラシックバレエであり、その伴奏音楽として進化したバレエ音楽です。正確にはイタリアに生まれフランスで一時期栄えたバレエ(ダンス)が食文化と同じくロシアに伝播し、一方で本家のフランスでは廃れてしまった。ロシアで体系化され逆輸入されたのです。これは音楽史において特異な現象です。まずチャイコフスキーという大天才が現れ、彼は民族的素材は使用しても感覚は五人組とかけ離れて西洋的です。ここで西洋というのはゲルマンではありません、彼はドイツ的なソナタを書きそこに存在の場を求めましたが、分裂的な性格であり、一方の感性はルネッサンスを経た「雅び」につながっていたというのが私見です。

次いで現れたのがストラヴィンスキーでした。彼はゲルマンのソナタに執着せず、新ジャンルであるバレエ音楽を発射台として音楽史を根こそぎ揺るがす作品をローンチした天才です。その独創性はリズムや和声が従来の音楽に比べて特異だったことにあるとされますが、そうした前衛性というならスクリャービン、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチにも見られます。僕の視点はそうではなく、彼は鄙であるロシアから都であるフランスに「文化の伝播の法則」に逆らった作品を黒船の大砲のように撃ちこんで本丸のパリを撃破して「鄙」にしてしまった。明らかな野卑である音をぶつけ、騒動はおこしたがやがてパリジェンヌまで虜とし、アールヌーボーのうわべの仮面を剝ぎ取り、人間の原始の本能をむき出しにしたことに革命性があったのです。上記の3人やロシア五人組はそういう価値基準が仮にあるなら反スターリンであろうとなかろうと「ロシア保守本流」であり、チャイコフスキーはエレガントな異端であり、ストラヴィンスキーは過激派の脱藩者でした。

そのことはロシアの芸術家はよく心得ていて、ストラヴィンスキーの三大バレエは版権の問題もありますがロシアの楽団はあまり取り上げませんでした。需要の問題もあったでしょうがより音楽上の理由もあり、スヴェトラーノフが60年代に春の祭典を録音しましたが西欧の演奏を聞きなれた我々の耳には猛烈にダサく、申しわけないが「はしたなし」に聞こえてしまう。テミルカーノフも野卑丸出し。作曲者本人の演奏からも、そういうブラスの鳴らし方は意図してなかったことは明白で、ムラヴィンスキーは振らなかったし、ロシア人で良かったのは読響を振ったロジェストヴェンスキーぐらいでした。ストラヴィンスキーは同曲をスイスのフランス語圏(クララン)で隣人だったアンセルメの意見も参考にしながら書き、スイス・ロマンド管かどうかはともかくシャンゼリゼ劇場のオケのようなフランス的な音響をイメージしていたに違いありません。ロシア産ではあっても消費地はパリ。フランス料理「ボルシチ風」なのです。

だから三大バレエはフランス人がフランスのオケでやるのが望ましいのですが、これまた難点があって仏国はどういうわけかオケがあんまりうまくない。ライブもCDも何度も聴きましたが満足したのはひとつもなし。あのブーレーズが振ってもどことなくガサツなんですね。そこで僕の要望を満たしてくれるフランス風の春の祭典はというと、ひとつだけ存在します。これひとつです。そう思ってyoutubeにあげたのですが、すぐ消されてしまった。ところが、昨日調べたら公開OKになって復活しておりました。33才の小澤征爾がシカゴ響を振ったRCA盤です。小澤は後にパリ管と火の鳥も録音していますが、若い頃の彼の感性はフランス(ラテン)ものにぴったりでトロント響を振ったメシアン「トゥーランガリラ交響曲」も色香が最高に良いのです。

この祭典はブーレーズCBS盤を横綱とすると、M・TトーマスDG盤と並んで大関であります。何年の版なのか一部ティンパ二に耳慣れぬ音はあるが、鈍重でダサい所はかけらもなく、ぐいぐい進むラテン的な軽さは魅力たっぷり。もぎたてのレモンのようにフレッシュでロックのように垢ぬけて痛快。シカゴ響のうまさは言わずもがなで、このオケはこの頃の小澤と同年輩だったジェームズ・レヴァインとも素晴らしいブラームスを録音しており、何国人であれ若者の才能を見抜いて自発性の高い渾身の演奏をする真のプロフェッショナルと思います。生贄の踊りのティンパニ4連打のキマリかたなど今もってあらゆる録音で最高のカッコ良さです。何度きいてもまた聴きたくなる興奮の極致。フィルアップの「花火」の飛び散る色彩もめちゃくちゃ魅力あり。写真のCDで手に入るようなので強力にお薦めします。

この祭典はブーレーズCBS盤を横綱とすると、M・TトーマスDG盤と並んで大関であります。何年の版なのか一部ティンパ二に耳慣れぬ音はあるが、鈍重でダサい所はかけらもなく、ぐいぐい進むラテン的な軽さは魅力たっぷり。もぎたてのレモンのようにフレッシュでロックのように垢ぬけて痛快。シカゴ響のうまさは言わずもがなで、このオケはこの頃の小澤と同年輩だったジェームズ・レヴァインとも素晴らしいブラームスを録音しており、何国人であれ若者の才能を見抜いて自発性の高い渾身の演奏をする真のプロフェッショナルと思います。生贄の踊りのティンパニ4連打のキマリかたなど今もってあらゆる録音で最高のカッコ良さです。何度きいてもまた聴きたくなる興奮の極致。フィルアップの「花火」の飛び散る色彩もめちゃくちゃ魅力あり。写真のCDで手に入るようなので強力にお薦めします。

もうひとつ、今度は生粋のフランス音楽を。こちらもyoutubeで消されていて復活してくれました。パリジェンヌであるモニーク・アースの弾くドビッシー「前奏曲第1番」、1962年7月録音のDG盤です。何をいまさらの世界文化遺産級の録音ですが、皆様と共有したいと思います。同曲はミケランジェリDG盤も光るものがありますが、いま聴き返してみてアース盤の魅力に参りました。

もうひとつ、今度は生粋のフランス音楽を。こちらもyoutubeで消されていて復活してくれました。パリジェンヌであるモニーク・アースの弾くドビッシー「前奏曲第1番」、1962年7月録音のDG盤です。何をいまさらの世界文化遺産級の録音ですが、皆様と共有したいと思います。同曲はミケランジェリDG盤も光るものがありますが、いま聴き返してみてアース盤の魅力に参りました。

何がいいか?例えば第5曲「アナカプリの丘」があるカプリ島はドビッシーが何度も訪れたお気に入りの島ですが、僕も大好きであります。そりゃローマ皇帝ティベリウスが住んだぐらいだからいいに決まってる。地中海クルーズで寄った青の洞窟、丘のうえで食事しながら眼下に眺めた深いブルーのティレニア海(写真)の空気が漂うような演奏が欲しいわけです。

アース盤にはどの曲にも、ふさわしい空気感があります。香りまで湛えている。ドビッシーが得た霊感が彼女に乗り移って、そうでなければ出てこないような極上のニュアンスが何の作為もなく指先から流れ出ているようなこの自然さは恐らく楽譜を理性で読み解いたのではなく、生まれながらでないとできないフランス語の発音のようなもので、指の技術だけでは届かないでしょう。使用ピアノは何なのか微妙に燻んだ音色がいいですね、ドビッシーはベヒシュタイン、ブリュートナーを愛したそうで、スタインウェイかもしれないが近い味があります。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

春の祭典フリーク

2021 DEC 27 12:12:54 pm by 東 賢太郎

全身が凝っていてマッサージが欠かせない。「こんどジーちょうやるんです移動ドで」。「ト長調のこと?調弦は?」「レとラです」Hさんの二胡、上達中のようだ。何事もチャレンジする人は偉い、応援したくなる。ぼた餅、口開けて待ってるだけなら人間終わってる。

移動ドってのは読みやすいが無調になると意味ない。僕は音程派だ。ブロックで和声まで覚えると楽だ。春の祭典のピアノ譜で音を読むにはそうするしかない。面白いのをyoutubeで見つけた。打楽器アンサンブル版だ。原曲、ピアノ版より複調の和声構造が見えるのでおすすめである(要ヘッドフォン。第2部は譜めくりが合ってないから画像は無視)。倍音まで聞こえるとドビッシーの延長とわかるがそれでも新奇で妖しく美しい。クラランのアンセルメの隣りの家でストラヴィンスキーの脳内に響いたすっぴんの音を聞くようだ。

何よりの革命はリズムだ。生贄の踊りのティンパニ!これを完璧に諳んじて両手で打てるようにすることが祭典フリークの基礎(12分~)。

ちなみにこれは猫好き祭典フリークの傑作だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

LPレコード回帰計画2(オーディオはエロスである)

2021 FEB 28 10:10:25 am by 東 賢太郎

オーディオショップのSさんには教わることが多い。先日のLINN Klimax LP12だけの設定にあった点を補正しようとLINNのフォノイコライザーをはずしてBurmester 100 Phono EQに、カートリッジはEMT JSD VMに替える実験を行った。素人なので個々の機材の特性はまったく知らない。

僕の趣味は「教会の音」であり、石を感じる音響である。シュヴェツィンゲン音楽祭の教会でロッシーニのスターバト・マーテルをきいてこれだと思った。音響もさることながら、俗世間から隔絶されてちょっと厳粛で背筋がピンとする異空間。そこに入ったぞという気分の変容は「精神のスパイス」とでもいうべきもので、それをふりかけると音楽をリッチなものにしてくれる感じがしたのだ。それを再現したい。

とすると、日本家屋の木の壁がオルガンに共振するイメージは懐きがたい。リスニングルームの壁面、床は石材にした。部屋に仄かな残響がありスピーカーから7mの距離で聴く。残響は音源に入っているからHiFiに取り出せばいいというのがオーディオの本流なら僕はぜんぜん別人種だ。残響が前方からしか来ないなんて非現実に忠実なHiFiなど存在意味不明である。そこで5chが出現するのだろうが、サラウンドを人工的に作ったところでまだ音源依存だ。部屋の残響に包まれたほうが自然なのは、そこでピアノを弾いてみれば誰でもわかる。

ただし、それをするには2つのリスクを覚悟する必要があることを経験的に理解した。低音がブーミーになり、中音が混濁することだ。従って、それを可能な限り減殺してくれ、低音と倍音の振動を耳元と身体で感じれば仮想現実としては満点の機材だという思想に行きつくのである。オーディオ好きには邪道なのだろうが、僕は音源に完全依存して残りの音楽人生を委ねるほどレコード会社のプロデューサーやミキサーの耳を信用していない。だから部屋も鳴らして全部の音源を好みの音世界に引き込みたい我田引水リスナーなのである。結論から言うと、この実験で2つのリスクはかなり減った。良い装置ということと思う。

オーディオは面白いとだんだん思うようになった。ZOOMとこの装置でリモート飲み会をやったらけっこうリアル感出るだろうなあ、いや、満員の居酒屋のガヤガヤにまじって「大将、あと熱燗3本追加ね」「へ~い、シシャモはどうします?」なんて聞こえてくるCDはどうか。『日本めぐり一人酒』新橋編、歌舞伎町編、北新地編、道頓堀編、栄編、中洲編、すすきの編、流川編なんてあって、銀座編は「あ~らあ~さん、いやだわおひさしぶりで」から入る。買ってもいいかなあ。

前にSさんに「オーディオはエロスだ」と言ったことがある。教会からいきなり飛んで面食らったろうが、非常に少数派だがブーレーズの春の祭典はエロティックだという人はいる。第2部の序奏でバスドラのどろどろのところ、その後で弦のハーモニクスにフルートの和音が乗っかるところなど物凄く妖しく色っぽく、高校時代から参っていた。これはエロスの本質が何かという大命題にふれるからここでは書かないが、あのレコードに何を聴きたいかということではあり、それがうまく出るのが良い装置だという意味において、僕にとって、まぎれもなくオーディオはエロスなのである。

もっというならミュージックの語源ミューズ(ムーサ)は女神だ。これをなんとしよう。ショパン弾きは美女がよくてむさくるしいおっさんはいかんとかいう芸能話ではない、良い音楽というものには隠し味としてエロスが潜んでいて、だから常習性があるんですかねっていう類のことだ。リスニングルームに教会トーンを持ち込んだ僕としては、カトリック教会が女性司祭を認めないことに厳粛に思いをいたしているし、だから少年合唱団やカストラートがいたのだと知ってもいるが、18世紀に教会を出るやいなや音楽がむくむくとミューズの本性を露わにし、エロスのパワーで男も女も席巻した驚異に圧倒されてもいる。

だから演奏家に求めるのはそれを解き放つ司祭の役なのだ。四角四面に譜面を読んで、コンプライアンスは万全ですみたいな演奏があまりに多い。そんなもの色気などあろうはずもないし、そもそも司祭に役人や評論家みたいな毒にも薬にもならない人種は向いてない。イエスが意図的に男のみを弟子に選んだことに対しローマ法王フランシスコは「完全に不適切」ではなく「司祭に女は永遠にだめだ」と言った。森さんは改宗すればいい法王になるだろう。クラシック音楽の司祭はそのぐらいのアクの人の方がふさわしい。ブーレーズの祭典はコンプラだと思う人がいてもいいし、バーンスタインやカラヤンの方が盛り上がっていいという人がいても結構だが、僕は話が合うことは永遠にないだろう。定型などない、合うか合わないかだけのエロスが潜んだ話だからだ。

そしてオーディオに求めるのは司祭のパッションを伝えることだ。熱いかクールかは別として、それのない司祭は用がない。パッションがアトモスフィア(atmosphere)となったものが東洋でいう「気」であり、会場を包み込んで聴衆の「気」を導き出してこの世のものとも思えぬ感情の奔流を生む。これを僕はベルリンのカルロス・クライバーで体験し、NYのプロコ3番で恐山の巫女が失業しかねない昇天ぶりであったアルゲリッチ、フィラデルフィアのシベリウスで涎を垂らしそうなほどピアニッシモに恍惚となったクレーメルで味わった。そういうものはもはや楽器の音だけが生むのではないし、ビデオで視覚情報を付加すれば伝わるものでもない。会場で目を閉じていても伝わる「気」というものを我々は空気振動という物理現象で耳だけでなく身体ぜんぶを使って感知していると思われる。

良い装置と教会的密閉空間で「精神のスパイス」として効いてくる鑑賞体験が可能かもしれない。まだそこまで経験していないがそのうち出てくるかもしれないという期待はしたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。