僕の愛聴盤(4)ナージャのフランクVnソナタ

2023 JAN 6 23:23:43 pm by 東 賢太郎

飯より好きな曲なのに気がつくとずいぶんご無沙汰ということがある。友達なら会えばすぐ戻る。ところが音楽の場合は、情熱が冷めたわけではないのに、いざ聴いてみるとまるで疲労して肩こりになったように心が固くなっていて、いまひとつその曲に入り込めずあっさり通り過ぎてしまうことがある。去年12月に東京芸術劇場で聴いたエリアフ・インバル / 都響のフランク交響曲ニ短調がそれだったらどうしようと思っていた。幸い徐々に心にしみ、じわりと漢方薬みたいに効いて感動した。

以来、とても深いフランクの世界をあれこれ渉猟することになって、youtubeには気に入っているペルルミュテールとパレナン四重奏団によるピアノ五重奏曲をアップさせてもらったりした。そして、そうこうしているうち、やっぱりここに帰ってきてしまうのだ。ヴァイオリン・ソナタイ長調である。ブラームス4番を我が命の音楽と書いたが、このソナタは魂に彫り込まれている。これに感動しなくなったら人間をやめてもいいぐらいだ。

レコード、CD はたくさんある。グリュミオー / セボック盤が圧倒的に素晴らしいが、もうひとつ、どうしてこれに気づかなかったのか不分明を恥じるほど揺さぶられた演奏がある。ナージャ・サレルノ・ソネンバーグ / セシル・リカド盤(EMI)である。

ローマ生まれのナージャは父親をなくし8才で母親と米国に移住した。それなりに富裕だったのだろうが、とはいえ母と幼い娘が気楽に安全に入って行けるほど米国社会は甘くない。カーティス音楽院でイヴァン・ガラミアン、ジュリアード音楽院でドロシー・ディレイという著名な教師に付いて学んでいる。才能がないのにコネだけでできるほど甘くないのも米国社会だ。彼女は奔放なスタイルの人で、教育の枠に収まりきれなかったという趣旨のことがバイオに書かれているが、そうだろうか。教師と生徒、感性の違いはあってもヴァイオリンを自在に弾きこなすハイレベルな訓練なくしてこのCDのような演奏ができるはずはなく、むしろ名教師直伝の技術という素材を自分流に使いこなすところまで個性を発揮した、それを教師は喜ばなかったかもしれないが、そこまで飛翔してしまえた彼女の才能を評価すべきだと僕は思う。

ローマ生まれのナージャは父親をなくし8才で母親と米国に移住した。それなりに富裕だったのだろうが、とはいえ母と幼い娘が気楽に安全に入って行けるほど米国社会は甘くない。カーティス音楽院でイヴァン・ガラミアン、ジュリアード音楽院でドロシー・ディレイという著名な教師に付いて学んでいる。才能がないのにコネだけでできるほど甘くないのも米国社会だ。彼女は奔放なスタイルの人で、教育の枠に収まりきれなかったという趣旨のことがバイオに書かれているが、そうだろうか。教師と生徒、感性の違いはあってもヴァイオリンを自在に弾きこなすハイレベルな訓練なくしてこのCDのような演奏ができるはずはなく、むしろ名教師直伝の技術という素材を自分流に使いこなすところまで個性を発揮した、それを教師は喜ばなかったかもしれないが、そこまで飛翔してしまえた彼女の才能を評価すべきだと僕は思う。

このCDを池袋にあったWaveで買った理由は記憶がない。ひょっとして日本で聴いたのだろうかレコ芸の評が良かったのか、それも覚えてない。CDはそのまま棚に埋もれていたのだから印象が薄かったのだろう。しかし、先ほど何十年ぶりかに取り出して、完全に虜になったのだ。いや、こんなフランクは知らない。グリュミオーの典雅としか言いようのない節度と気品とは違う。そういうものをこの人は求めておらず、そのかわり満ち溢れるような音楽への愛と歌がある。それが打ち震えるヴィヴラートに乗ってぐいぐい迫って来る。楽器はグァルネリの”Miss Beatrice Luytens, ex Cte de Sasserno” とwikiに書かれているが、その音だろうか弾き方だろうか、E線の高音部でもG線のハイポジションのような肉厚の音色である。フランコ・ベルギー派の特徴ともいえ、彼女が意識してそうしたかどうかはともかくフランクにはそぐわしい。

何度この録音をききかえしただろう。Mov1の冒頭主題の慈しみからして尋常でない。いきなりロマンの深い灰色の霧に放りこまれるが、旋律がオクターブ上がると予想もしない妖艶な色香がのってきて熱さが徐々に見えてくる。フレーズの感情の変転につれテンポが大きく揺らぎ、これが見事にツボにはまって心に入りこんでくる。すすり泣くような弱音から激情の嵐へのクレッシェンドで一気に高みに持っていかれると、もういけない。こんなヴァイオリンをいったい誰が弾いただろう。最高音でピッチがほんのわずかだけはずれるが、我関せず肉厚の美音で歌を朗々と歌い、まるで霊に口寄せする巫女のように世界に “入って” しまっている 感じだ。普段はそれで白けてしまう僕だが、なぜだか気にもならない。

ショパンを想起させる激情のMov2も音楽はいったん止まりかけ、Mov3のコーダに近づくや聞こえるか聞こえないかの命懸けのppになる。極限までテンポも落ちる。息をひそめた二人の入魂ぶりは凄まじい。だからMov4の主題が聞こえると、まるでシューマンのライン交響曲の終楽章の出だしみたいにほっとする。あまりに深かった幻想の闇から救い出されたように、慰撫するようにこの主題をpで弾いてくれる。やがて激するとテンポが上がり、最高音に渾身のヴィヴラートがかかり、コーダに向けてぐんぐん加速して曲を閉じる。僕はここのアッチェレランドには否定的で、おそらく初めてきいてそれが気に入らなかったと思う。しかし、これが年の功なのか、二人の20代の女性のパッションに打ちのめされてなのか、ここでは少しも嫌でない。

グリュミオーの禁欲性や翳りがなく、こんなに歌っていいのかと思うほど情熱とロマンにまかせてアクセルをふかしているように聞こえるかもしれないこの演奏を評価しない人も多いだろう。下に貼ったyoutubeのCDジャケットをご覧になれば、自由奔放ぶりにフォーカスして “じゃじゃ馬” と日本で評された路線でEMIも売り出そうとしていた風情が伺えよう(日本の保守的なクラシックファンに売れない写真だ)。しかし、演奏とは楽譜から奏者が汲みとった感情のプレゼンテーションであって、ことその一点に限っていうなら強い主張がないと何のためにそれをやっているのか自体が問われてしまうビジネスのそれとちっとも変わらない。正統派の解釈ではなくとも、奏者の人間性に打たれて納得する。ということはその音楽が秘めていて気がつかなかった大事なものを再発見させてもらったことになる。

この演奏、まるでライブのように彼女たちが一期一会で感じたものの発露であるように聞こえるし、それが魅力であることに異論もない。しかし、実は見事に計算された、いや、計算という言葉が無機的に響くなら、二人の奏者の琴線にふれるという所に達するまで入念に吟味し、試行し、よく考えぬかれたものだろう。そうでなければ達しない深い印象が、つまり偶然の産物なら2度目は得られないそれが何度聞いてもあるのは、この音楽の「歌」という本質に根ざすところまで熟考されているからに相違ない。じゃじゃ馬が気の向くままに好タイムを出したようにきこえるが、造りこまれた完成品である。同曲の前年に発表されたブラームスの第2ソナタをフィルアップしているのも偶然とは思えないように。

更に弁護しておこう。フランクはベルギー(ワロン)人でフランスに帰化しているからこの曲をフランス音楽と類型化するのは誤りだ。彼の父はドイツ系、母は生粋のドイツ人で母国語はドイツ語。没頭していたのはワーグナーのトリスタンなのだ(このソナタにも痕跡がある)。秘めているドイツロマン派源流の精神はフランクには根強いのだ。ナージャは思うにそれに共振するテンペラメントの持ち主で、このフランクは数多ある名演奏のうちでも最も「トリスタン寄り」のひとつであり、トリスタン好きの僕が共鳴してしかるべきものだった。ナージャと同い年のセシル・リカドはフィリピン出身だ。米国でラフマニノフをきいたが、ロマン的な音楽への資質は逸品(そうでなければルドルフ・ゼルキンの唯一の弟子にはなれなかったろう)。繊細、強靭を織り交ぜたタッチでナージャに心をぴたりと同期させ、しかもこの音楽に不可欠な格調と知性を加えている。それがあってこそヴァイオリンは自由にファンタジーを羽ばたかせ、静謐な部分では清楚とさえ感じる絶妙の音程に昇華を見せている。

このおふたり、この10年ほど名をきかない。お元気ならいいが。大御所ばかり呼びたがる日本だが、僕としてはこういう魅力ある天才肌のアーティストをぜひ生で聴きたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

N響定期ネーメ・ヤルヴィのフランク、サン・サーンス

2019 MAY 22 22:22:20 pm by 東 賢太郎

イベール/モーツァルトへのオマージュ

フランク/交響曲 ニ短調

サン・サーンス/交響曲 第3番 ハ短調 作品78

ネーメ・ヤルヴィ / NHK交響楽団(サントリーホール)

ネーメ・ヤルヴィ、82歳。今日は始めから終わりまで指揮棒だけ追ってしまい、芸のオーラに圧倒され、気がつけば涙が出て夢中に拍手している自分があった。そこに居るだけで人も空気も時間も支配。男で生まれたからにはああなりたいと誰しもが思うだろう。オッさん鳴りやまぬ拍手にこたえ、何度も楽員を讃え、しまいにはスコアをもってVn最後尾の女性奏者を連れて退場した。

ネーメ・ヤルヴィ、82歳。今日は始めから終わりまで指揮棒だけ追ってしまい、芸のオーラに圧倒され、気がつけば涙が出て夢中に拍手している自分があった。そこに居るだけで人も空気も時間も支配。男で生まれたからにはああなりたいと誰しもが思うだろう。オッさん鳴りやまぬ拍手にこたえ、何度も楽員を讃え、しまいにはスコアをもってVn最後尾の女性奏者を連れて退場した。

イベールは初耳。軽妙。フランクはかつて知るうちで最速である。パレーより速い。いまこのテンポで振る度胸のある指揮者がいるだろうか。甚だ疑問だ。有無を言わせぬ奔流であり、転調の明滅に目が眩む風にフランクは書いているのであり、遅いとムード音楽に堕落する。指揮はミクロで振っている。チェロは指揮台の下(!)に棒が行く。大家然で細部はおまかせ、ではまったくない。棒の動きは大きくはなくキューが速く明確。キューがいらぬ部分は体で指揮。見ているだけで出てくる音の質がわかる。この大御所にして眼力によるマイクロマネージメントができる。日本の大企業経営者は見習った方がいい。

サン=サーンス。こういうものを聴くと曲を見直すしかない。餓鬼の酒と馬鹿にしていたら、きゅっと冷えた辛口大吟醸ではないか。いや、参りました。こっちも大きなうねりだがスローな部分でオルガン(鈴木優人)をいい具合に混ぜる。重低音がホールの空気を揺るがし、オーケストラを従者とし、楽器の王として君臨する。コーダは世界を制覇したナポレオンの如し。このオッさん凄いな、押しても引いても微動だにせんなと感じ入ったのは、シベリウス2番の時もおんなじものが残ったからだ。ムラヴィンスキー直伝。ヨーロッパの伝統筋金入りだ。つくづく思う、我が国は伝統を大切にしなきゃ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

フランク 交響曲ニ短調 作品48

2014 NOV 7 15:15:52 pm by 東 賢太郎

フランクの交響曲ニ短調(1888年)はベルリオーズの幻想交響曲と並んでフランスの交響曲の最高峰であります。全ての交響曲のうちで僕の最も好きな作品の一つであり、ヴァイオリン・ソナタイ長調(1886年)と並んで何度聴いても尽きぬ喜びを与えてくれる宝物のような音楽であります。

フランスの交響曲といってもセザール・フランク(1822-90)は血筋としてはフランス人ではありません。当時オランダ領(ワロン)であったベルギーのリエージェ生まれで父はドイツ系、母はドイツ人で家庭ではドイツ語で育ちました。1837年、15歳でパリ音楽院に入学するときにフランス国籍をとったそうです。

フランスの交響曲といってもセザール・フランク(1822-90)は血筋としてはフランス人ではありません。当時オランダ領(ワロン)であったベルギーのリエージェ生まれで父はドイツ系、母はドイツ人で家庭ではドイツ語で育ちました。1837年、15歳でパリ音楽院に入学するときにフランス国籍をとったそうです。

その血筋から彼の作品傾向を語る(ドイツ的性質がある等)ケースがありますが、この曲がドイツ的という前にどういうものがドイツ的か僕にはよくわかりません。この曲を評するならフランク的だとした方がよろしいと思いますが。

彼は後に同音楽院のオルガンの教職に着きますが彼の作品は内輪の教授たちから不当に低い評価を与えられていたようです。作曲科の保守本流に添わない「オレ流」の教え方が疎まれたとされますが、オルガン教授ごときが、そして人種的にフランス人でないのにというのもあったかもしれないという説もあるそうです。

この交響曲の初演の評判も芳しくなくグノーなどが酷評しました。しかしフランク本人は一向に気にせず、「想像した通りの音がした」と満足していたという話です。他人がどう思うかより思った通りの音がオーケストラから出て来るかどうかの方が気になっている、僕は彼のその性格とプロフェッショナリズムが大好きです。

彼はパリのサント・クロチルド教会のオルガニストを生涯にわたって勤め、即興演奏は延々と終わりなく続き、美しい和声を見つけるとこれも延々と弟子に聴かせたそうです。この音の職人ぶり!彼は音楽を商売として、作品を商品として売る人ではありませんでした。だから他人の評価など歯牙にもかけていないのでしょう。

この交響曲は第1,2楽章に現れる主題が終楽章にも有機的に使われる循環形式であることで有名ですが、それはフランク作品の「オレ流」の特徴であるにすぎないように思います。終楽章には循環主題でない印象的な主題も使われますし、この曲の美質を語るにそう重要とは思いません。むしろ循環形式たるためにコーダ手前で第2楽章主題がffで出てくるところは、この曲では唯一無理があって安っぽく感じます。

僕にとっては何といってもこの曲の個性と魅力はに縦横無尽に張りめぐらされた転調の仕掛け!これに尽きます。

第3楽章の第1主題(D、ニ長調)に続くcantabile部分のB7、F#m、B7、F#mなど生理的快感すら覚えます。いちいちその程度を転調と呼んだらもうそこらじゅうそれだらけというぐらい、この曲は魅惑的なマジカル・スポットに満ち満ちているのです。

だからでしょうか、聴き終って感動で涙するという経験はありません。熱くはなるのですが体より頭が興奮し、高度なインテリジェンスに酔うという感じではラヴェルの聴感に近いものを覚えます。これがフランス音楽だと感じるのは、彼がフランス国籍を取ったからではなくそのことによるというのが僕のこの曲に対する印象です。

音楽院でフランクの授業を受けたドビッシーが「転調しろ転調しろ」とせきたてられて辟易し、先生に「転調機械」とあだ名をつけたことも有名です。その逸話はずっと後で知ったのですが、実は聴き始めのころ僕がここは機械的な転調だなあと思っていたパッセージが第3楽章にあります。それはこの部分です。

8小節単位で変イ長調⇒ハ長調⇒ホ長調と全ての音が「法則的に」=「機械的に」長3度ずつ切り上がっていくというこんな音楽は他に聴いたことがありません。このパッセージこそ「転調機械」以外の何ものでもなく思います。正直のところ、ものすごく強引で妙だなあと思っていたのですが、ドビッシーの話を知ってこれも微笑ましいものと感じるようになりました。

フランクはワグナーに強く影響されたいわれ、特にトリスタンに啓発されたようですがこの交響曲のどこがそれなのかは僕にはわかりません。終楽章のコーダがニ長調⇒ト短調⇒ニ長調と、トニックからサブドミナントの短調和音に行くところが完璧にワーグナーしてるなと思うぐらいです。

とにかく複雑な動きで転調しまくる音楽であり、トリスタンみたいに解決しないわけではなく、解決するのに一向に不自然でないというのは僕には興味の尽きないところです。まだまだどこで何が起きているのか詳しく書くには勉強が足りず申し訳ありません。素人にはとても譜面が難しいのです。いずれ腑に落ちたところでまたそれを書いてみたいと思います。

かわりにここでは好きなCDについて少し詳しく述べておきます。

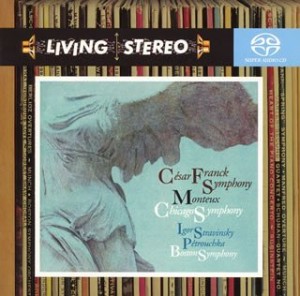

ピエール・モントゥー / シカゴ交響楽団

これは名演として名高く、僕もこれを最高位に置くことにためらいはありません。ただ一つだけ、第1楽章の第1主題Allegro non troppoのトゥッティで ティンパニがフライングをしているのです。1回目はほんの微妙ですが2回目はかなり。何故か3発目。シカゴ響ともあろうものがこの奏者の癖でしょうか?どうして録り直ししなかったんだ!モントゥーは縦の線には厳しくない人だったんでしょう。しかし僕はダメで初めて聴いたときこれが気になってしまい(だって一番肝心な主題提示で耳をそばだてる所ですからね)、以後それが故に長いこと敬遠していたのです。しかし今回じっくり聴きなおしてみて、僕もトシで寛容になってこのティンパニ奏者も許せるようになっていて、本当に素晴らしい演奏だと感服した次第です。この曲を知り尽くした指揮の説得力、オケの腕前と気迫、毅然とした熱さ、デリケートなpp、見事なホールトーン、文句なしであります。終楽章の開始がこんなに胸おどるのは他にありません。細かいことを書き出すときりなし。最高の名演です、ぜひお聴き下さい。

これは名演として名高く、僕もこれを最高位に置くことにためらいはありません。ただ一つだけ、第1楽章の第1主題Allegro non troppoのトゥッティで ティンパニがフライングをしているのです。1回目はほんの微妙ですが2回目はかなり。何故か3発目。シカゴ響ともあろうものがこの奏者の癖でしょうか?どうして録り直ししなかったんだ!モントゥーは縦の線には厳しくない人だったんでしょう。しかし僕はダメで初めて聴いたときこれが気になってしまい(だって一番肝心な主題提示で耳をそばだてる所ですからね)、以後それが故に長いこと敬遠していたのです。しかし今回じっくり聴きなおしてみて、僕もトシで寛容になってこのティンパニ奏者も許せるようになっていて、本当に素晴らしい演奏だと感服した次第です。この曲を知り尽くした指揮の説得力、オケの腕前と気迫、毅然とした熱さ、デリケートなpp、見事なホールトーン、文句なしであります。終楽章の開始がこんなに胸おどるのは他にありません。細かいことを書き出すときりなし。最高の名演です、ぜひお聴き下さい。

(以下、モントゥー盤の第3楽章です)

セミョン・ビシュコフ / パリ管弦楽団

非常に説得力あるシンフォニックな演奏。緩急、強弱の振幅が尋常でなく大きいがそれが安手の芝居にならずに意味深いメリハリとなっているところ、この指揮者の実力は抜群に高いと思われます。特に減速してppとなる部分の緊張感ある音造りは全楽章にわたってうまい。この曲は強奏部分で旋律線と背景の和声楽器のバランスが悪いとわけがわからなくなるが、それが一切なし。第1楽章はその結果コクのある表現になっており、コーダに至る加速もこうでなくてはという良い間合いです。やや速めの第2楽章はもたれず上質感に満ち、僕はこの演奏が一番好きです。終楽章のテンポも最高。木管の美しさは特筆もので第2主題で減速する効果はユニーク。上記の「転調機械」の部分も音程が非常に良く美しい。その先で音楽が止まる部分の意味深さもはっとします。ヴィオラ、チェロの木質の音が効いておりブルックナーを思わせる質の音楽になる。第2楽章主題が全奏で入る部分はぐっとテンポを落して安っぽくならない!彼もここを爆走すると安っぽいということを感じているに違いない、実に素晴らしい。90年の Philips 録音によるパリのサレ・プレイエルでのパリ管の音響も絶美であり、正しく最高級の名演であります。こんな価値のある録音が廃盤になって市場から消えているいるのは信じがたい暴挙と言わざるを得ません。

非常に説得力あるシンフォニックな演奏。緩急、強弱の振幅が尋常でなく大きいがそれが安手の芝居にならずに意味深いメリハリとなっているところ、この指揮者の実力は抜群に高いと思われます。特に減速してppとなる部分の緊張感ある音造りは全楽章にわたってうまい。この曲は強奏部分で旋律線と背景の和声楽器のバランスが悪いとわけがわからなくなるが、それが一切なし。第1楽章はその結果コクのある表現になっており、コーダに至る加速もこうでなくてはという良い間合いです。やや速めの第2楽章はもたれず上質感に満ち、僕はこの演奏が一番好きです。終楽章のテンポも最高。木管の美しさは特筆もので第2主題で減速する効果はユニーク。上記の「転調機械」の部分も音程が非常に良く美しい。その先で音楽が止まる部分の意味深さもはっとします。ヴィオラ、チェロの木質の音が効いておりブルックナーを思わせる質の音楽になる。第2楽章主題が全奏で入る部分はぐっとテンポを落して安っぽくならない!彼もここを爆走すると安っぽいということを感じているに違いない、実に素晴らしい。90年の Philips 録音によるパリのサレ・プレイエルでのパリ管の音響も絶美であり、正しく最高級の名演であります。こんな価値のある録音が廃盤になって市場から消えているいるのは信じがたい暴挙と言わざるを得ません。

オットー・クレンペラー / ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

旋律を雄弁に歌わせる骨太な第1楽章。頻繁におこる転調で弦の内声のバランスがすばらしく良く、音楽の構造が透明に浮き出るのが面白い。木管、金管の対位法的動きも明確にきこえ展開部はチャイコフスキーのように響く。この立体感のある音造りは非常に独特で、クレンペラーを巨匠風と評す人が多いですが、巨匠というのがフルトヴェングラーのようなマクロ・ストラクチャー優先のスタイルを意味するなら全然違います。僕はいつも微視的な作曲家の眼を感じます。第3楽章は遅めのテンポでやはり金管を活かす。流れや勢いよりも音楽のマイクロ・ストラクチャーの意味をがっちりつかむことが優先で全体としての構築感は曲にゆだねるという印象があります。通向きですが一聴に値する演奏です。

旋律を雄弁に歌わせる骨太な第1楽章。頻繁におこる転調で弦の内声のバランスがすばらしく良く、音楽の構造が透明に浮き出るのが面白い。木管、金管の対位法的動きも明確にきこえ展開部はチャイコフスキーのように響く。この立体感のある音造りは非常に独特で、クレンペラーを巨匠風と評す人が多いですが、巨匠というのがフルトヴェングラーのようなマクロ・ストラクチャー優先のスタイルを意味するなら全然違います。僕はいつも微視的な作曲家の眼を感じます。第3楽章は遅めのテンポでやはり金管を活かす。流れや勢いよりも音楽のマイクロ・ストラクチャーの意味をがっちりつかむことが優先で全体としての構築感は曲にゆだねるという印象があります。通向きですが一聴に値する演奏です。

アレクサンダー・ラハバリ / BRTフィルハーモニー管弦楽団

商業用録音は商品であり固有の価値を持つ。ラハバリが現在はブリュッセル・フィルと呼ばれるこのオケと作った録音は一定の水準の演奏の質、美しいホールトーンにおいて価値がある。イラン人のラハバリは欧州風の名でないが(それならギリシャ系のカラヤンだって妙な名だ)、彼は才能ある作曲家でもあり、録音はみな趣味の良いヨーロッパ調で注目に値する。オケは弦の合奏力がA-クラスだが管と全体の合奏力はA+をつけていい。ドイツでもフランスでもない妙なる味だ。フランクだからというわけではないがこれは立派な演奏、第3楽章の入りのテンポなどこれしかないという気分になる。これだけの音楽が出てくるディスクに固有の価値を認めない(廃盤)というのは文化の崩壊だ。

商業用録音は商品であり固有の価値を持つ。ラハバリが現在はブリュッセル・フィルと呼ばれるこのオケと作った録音は一定の水準の演奏の質、美しいホールトーンにおいて価値がある。イラン人のラハバリは欧州風の名でないが(それならギリシャ系のカラヤンだって妙な名だ)、彼は才能ある作曲家でもあり、録音はみな趣味の良いヨーロッパ調で注目に値する。オケは弦の合奏力がA-クラスだが管と全体の合奏力はA+をつけていい。ドイツでもフランスでもない妙なる味だ。フランクだからというわけではないがこれは立派な演奏、第3楽章の入りのテンポなどこれしかないという気分になる。これだけの音楽が出てくるディスクに固有の価値を認めない(廃盤)というのは文化の崩壊だ。

(補遺、3月28日)

ウイレム・ファン・オッテルロー / ハーグ・レジデンティ管弦楽団

52年にコンセルトヘボウでのモノラル録音。Dutch Mastersなるオランダ語しか書いてないCDである。64年にコンセルトヘボウ管とも録音しているが僕はより表現がストレートなこれを好む。和声が次々と変転するこの曲は弦楽器群の正確なピッチと表現力に出来が依る所が大きいが、この演奏は黒光りするがごとき筋肉質な弦が大変魅力的である。このままベートーベンの奇数番をやって映えるオケといってよいだろう。オッテルローのオーケストラ・ビルダーとしての能力は高かったがそれが反映した名盤。

52年にコンセルトヘボウでのモノラル録音。Dutch Mastersなるオランダ語しか書いてないCDである。64年にコンセルトヘボウ管とも録音しているが僕はより表現がストレートなこれを好む。和声が次々と変転するこの曲は弦楽器群の正確なピッチと表現力に出来が依る所が大きいが、この演奏は黒光りするがごとき筋肉質な弦が大変魅力的である。このままベートーベンの奇数番をやって映えるオケといってよいだろう。オッテルローのオーケストラ・ビルダーとしての能力は高かったがそれが反映した名盤。

(追加)

チェリビダッケがミュンヘン・フィルを振ったライブです。重量感ある解釈で音質も悪くありません。

(補遺、2018年5月25日)

ポール・パレー / デトロイト交響楽団

Mercury Living Presenceの乾いたオンな録音で細部まで解析的に聴きたい方には面白い。パレーの硬質な響きで、変転する調性がまずヴィオラ、チェロの内声部でハモって構築される様など僕のようなリスナーにはたまらない。録音の印象でsachlichな解釈に聴こえるが、このミクロの精密さがあって通常のホールトーンの中では立派な演奏が成立しよう。ブラスが米国調の音だが終楽章はシンフォニックな要素にも欠けず指揮者の音楽性、品格が光る。

Mercury Living Presenceの乾いたオンな録音で細部まで解析的に聴きたい方には面白い。パレーの硬質な響きで、変転する調性がまずヴィオラ、チェロの内声部でハモって構築される様など僕のようなリスナーにはたまらない。録音の印象でsachlichな解釈に聴こえるが、このミクロの精密さがあって通常のホールトーンの中では立派な演奏が成立しよう。ブラスが米国調の音だが終楽章はシンフォニックな要素にも欠けず指揮者の音楽性、品格が光る。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

フランク ヴァイオリン・ソナタ イ長調

2014 MAR 31 19:19:10 pm by 東 賢太郎

古今東西のヴァイオリン・ソナタで最高の名曲は?そう問われれば、ベートーベンの9番(クロイツェル)、ブラームスの3番に横目を使いながらも、セザール・フランクのイ長調と答えることになります。いやこの曲はヴァイオリン・ソナタというジャンルにとどまらず、全クラシック音楽の中で僕が好きな曲ベスト10に入るものであり、「無人島に持っていくCD」の有力候補であります。

初めて聴いたのは大学時代に買ったダビッド・オイストラフとスビャトスラフ・リヒテルによるメロディア盤LPでした。これがインパクトのあるライブ演奏で、なにせこの歴史的大家お二人ですから協演というより競演、いや最後は対決みたいな気迫になって押しまくられてしまい、一気に記憶に焼きついてしまったのです。もっとも音楽は当時の僕にはハーモニーがけっこう難しく、しっかり覚えたのはもっと後です。それがこれです。

第1楽章の暗い静けさの中に秘めた熱さはドラマを予感させ、第2楽章のリヒテルのピアノはこれを凌駕する表現をいまだに聴いたことがありません。中間部の音楽が止まりそうなppの集中力がものすごく、オイストラフに徐々に火がついていく様はライブならではです。もうこの楽章で1曲聞き終った充実感があるほど。第3楽章の夢のうちを歩くような仄かな和声変化へのデリカシーの不足がこの演奏の唯一の弱点ですがそれも圧倒的に素晴らしい第4楽章にいたって忘れます。

この終楽章でのリヒテルのオーケストラのようなピアノの向こうを張るオイストラフのヴァイオリンの表出力の強さは最高に素晴らしく、コーダはヴァイオリンがaのトリルに入る最後の7小節で楽譜にない興ざめなアッチェレランドをかける演奏(アイザック・スターン59年盤等)がままあるのですが、この演奏はpoco ritのあとのpoco animatoから徐々にテンポを上げてそのまま青臭い加速なく堂々たる終止に至ります。これぞ王道であり、ティボーとコルトーもそうですが、このテンポでこそ至高の終結感に至ることができると僕は思います。

この曲が本来こういうものかと問われれば考えざるを得ないでしょう。ベルギー人であるフランクのラテン的感性は消えています。これはフランクが後輩であったヴァイオリニストで作曲家のイザイの結婚祝いにプレゼントした曲です。披露宴でこの演奏となると主客転倒になってしまうでしょう。しかし、真の芸術作品というのものはもはやそういうストーリーを超えたところに超然と聳えているものだということをこの演奏は如実に示してくれています。二人の巨人が自己顕示ではなく自己のベストフォームを尽くして体当たりで完全燃焼し、それが作品に秘められたさらなる高みに登らせてくれる貴重な記録でしょう。

この曲をこういう良い演奏で聴いたカタルシスというのはあらゆる音楽のうちでも特筆すべきもので、ベートーベンやブラームスのシンフォニーのそれに一歩も譲るものではありません。玄妙なしかしほろ苦い味を含むフランス的ともドイツ的ともつかない和声法、宗教的な沈静感の中に浮かぶ不思議な明るさ、夢うつつと不意の覚醒、64歳の男の諦観とそれを振りしきって湧き立つ情熱、という風にこの曲は相対立する要素によって成り立っており、それを主要テーマを全曲の素材とした循環形式というラップでくるんで統一感を出すという凝った作曲手法になっています。何度聴いても飽きないのは名人の練達の手による白磁を思わせます。

オイストラフ/リヒテル盤に唯一対抗するのがアルトゥール・グリュミオー/ジョルジ・セボック盤です。ピアノのインパクトはリヒテルに劣りますがフランス的な軽さと香気はこちらの方があります。この曲本来の姿はこちらが近いでしょう。そしてグリュミオーのヴァイオリンの素晴らしさといったらもう説明する文章がありません。形容詞を並べるならこれは技術を超えた色香と気品と格調としか表現の術がなく、彼以外の誰もなしえない高貴なアートであります。

この豊麗なヴィヴラートを伴った魅惑は妙な例えですがあたかも全部をg線で弾いているような感じがします。この奏法はヨアヒム、イザイ、ティボー、エネスコ、ヌヴー、グリュミオー、フェラス、ボベスコとつらなるフランコ・ベルギー派というのですが、このソナタにはこの奏法がふさわしいと感じます。

その他、youtubeで聴けるものではアイザック・スターンもこの流れをくむと思われ、上記の59年盤の第1楽章は静寂の中、凛とした大家の至芸を聴くことができますがピアニストの人選が惜しかったです。カヤ・ダンチョフスカ(vn)とクリスティアン・ツィマーマン(pf)は美しい。

冒頭の属九のピアノによる浮遊する和音からどこか妖しい光に吸い寄せられるようで、ヴァイオリンもその世界に寄り添います。個性的な秀演ですが終楽章コーダなど若いの一言であり、64歳だった作曲家、贈られた若いイザイ、どちらの視点で曲をとらえるかです。昔はこの演奏が好きでしたがいま耳にしてみると僕も年齢なりに作曲家寄りの感性になっているなと思った次第です。

(補遺、3月13日)

ピエール・ドゥーカン(vn) / テレーズ・コシェ(pf)

これだけの名手が、何があったのかあまり録音されていない。芸能の世界は嘘に満ちあふれている。ドゥーカン(1927-95)はパリ音楽院でプルミエ・プリを取ったフランスの巨匠である。細身の音で滋味深くニュアンスに富んだフランク、奥方のピアノも不足なく対峙しており、実に楽しめる。コーダの安っぽいアッチェレランドなど薬にしたくも歯牙にもかけられていないのをぜひ耳にしてほしい。このCDセットはラヴェルやシューマンの1,2番も入っておりセンスが良い。ヨーロッパの知性と品位が詰まった音楽と演奏。どんなに地味でも、こういうものを僕は心から愛する。

これだけの名手が、何があったのかあまり録音されていない。芸能の世界は嘘に満ちあふれている。ドゥーカン(1927-95)はパリ音楽院でプルミエ・プリを取ったフランスの巨匠である。細身の音で滋味深くニュアンスに富んだフランク、奥方のピアノも不足なく対峙しており、実に楽しめる。コーダの安っぽいアッチェレランドなど薬にしたくも歯牙にもかけられていないのをぜひ耳にしてほしい。このCDセットはラヴェルやシューマンの1,2番も入っておりセンスが良い。ヨーロッパの知性と品位が詰まった音楽と演奏。どんなに地味でも、こういうものを僕は心から愛する。

(こちらへどうぞ)

ベートーベン 「クロイツェル・ソナタ」(ヴァイオリン・ソナタ第9番作品47)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。