パリというと思いだす名曲たち

2022 MAR 23 3:03:03 am by 東 賢太郎

正月に書きましたが、いま我が家はフランスでもちきりです。昨日、「パリ殺人案内」というサスペンスドラマを家族で観てまして、なかなか面白い。パリのオペラ座が舞台でカルメン歌手の母子が主役で、アリアのシーンが出てくるし、犯人の意外性もある。すっかり現代の設定と思って見てました。でも終わってみると、一ヶ所だけ変だった。「あいつは死んだぜ」と刑事が言った男の墓石に「~1889」と彫ってあったことで、「あれはどういう意味だったんだろうね?」と。まさかと思ってネットで調べると「19世紀を舞台にしたフランス2時間サスペンス」とあるではないですか。ぼーっと見てたんですね。でもこんなこと東京やニューヨークだったらあり得ない、これがヨーロッパです。

気分はすっかりパリになって、何度も行ったけど、ところで、あそこではどんなメロディーが脳裏に浮かんでいたんだっけ、ラヴェルかなドビッシーかなと、これは性分なんですね。仕事ということになってたけどそれは少しでほとんど遊びだったなあ、あそこで**、あそこで++・・・じっくり思い出します。出てきた曲はけっこう意外でした。その顔ぶれはこのようなものです。

フォーレ「ペレアスとメリザンド」よりシシリエンヌ

これ、たしかFMのクラシック番組のテーマ曲で(高校ぐらいだったかなあ)、なぜかパリというすり込みがあって、もうシャルル・ド・ゴール空港の例の白いトンネルをくぐっただけで出てきてました。

フランシス・レイ「白い恋人たち 」(1968年)

販売差止訴訟となった吉本興業のお菓子「面白い恋人」の元ネタはこれ(「白い変人」ってのもあった)。当時僕は中二。甘酸っぱい名曲にまだ見ぬパリを想っていましたっけ。不思議な転調を重ね、謎のホルンが強引に元に戻すのだけどこの不可解さがたまらず耳がクラシックを追っかけるようになってしまった記念碑的音楽でもあります。

サティ「ジュ・トゥ・ヴー」(あなたが欲しい)

いきなりミ・ソ・レとC9のコードで始まる斬新さ。パリ留学したバート・バカラックが名曲『Close to You』でそのまんまパクる(カーペンターズで大ヒット)。無理もない。ラヴェルもドビッシーもサティをパクってるんだから。

ポール・モーリア「恋はみずいろ」(1967年)

一橋中学でお世話になった音楽の森谷先生。あだ名はポール・モリヤでした。原曲はアンドレ・ポップなるイージーリスニングのフランス人らしいですが、モーリア先生のアレンジはいま聴くとチェンバロ、ハープの伴奏がちゃんとフレンチ・クラシックであり、オーボエ・ソロもお品がよろしいですね。他愛ない曲と思ってましたが、弾いてみるとバスが4度づつ3回上がる(a-d-g-c)なんてのが斬新だったんですね。

フランシス・レイ「パリのめぐり逢い」(1967年)

やっぱり僕はレイが好きだったんだと今わかりました。D♭M7-Csus7-C-BM7 - B♭sus7なんてコード進行は当時は高級すぎて不可知。しかし、おしゃれだ。ギターであれこれ試してついに秘密を解き明かしたわくわく感は忘れません。この時の「悔しいけどおしゃれだ」がそのままパリのイメージになったのでした。

シェルブールの雨傘(ミシェル・ルグラン)

戦争が引き裂いた恋人たちの悲劇というと、僕が断トツに愛する映画は『哀愁』(ウォータールー・ブリッジ)です。私事で恐縮ですが、突然に米国留学の社命が下ってまず頭をよぎったのは哀愁でした。もしも2年待っててくれと言って家内とどうなったか・・結局そのままロンドン赴任になって8年帰ってこなかったのだから・・。哀愁は今でも涙なくして観られません。対してパリの傘屋の娘はどうだろう。妊娠していてそれはないだろうなんて思うのは古い人間なんでしょうか。悲恋なのかどうかよくわからないのがフランス映画らしいといえばいえますが、ルグランの音楽は悲しいですね。そういえば「パリ殺人案内」の歌手の娘も冤罪で投獄された恋人の子を宿していて、どうなるか心配しましたが・・。

以上、パリ音楽めぐり、なぜかラヴェルもドビッシーも出てこないのでした。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

サンサーンス 交響曲第3番ハ短調 作品78

2018 APR 10 22:22:56 pm by 東 賢太郎

この曲のレコードを買ったのは高3の時で、当時「オルガン付き」と呼ばれていた。「オルガン付き」とはなんだ?「オルガンなし」もあるんか?それならマーラー6番は「ハンマー付き」だ、幻想は「法隆寺の釣り鐘付き」なんて凝ったのがあってもいいな。友人と高校生にしては結構ハイブロウなジョークで笑っていた。第九の「合唱付き」が最たるもので浅はかなキャッチコピーなのだが、売れないクラシックを何とか売ろうという営業努力は認めてあげたかった。

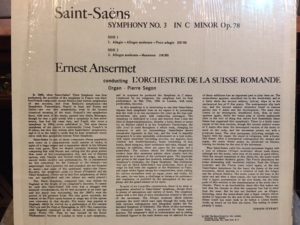

まず目をつけていたのが、火の鳥で味をしめていたアンセルメ / スイス・ロマンド管のDecca盤だ。そこまで大人界をなめていたのに、アンセルメ盤の帯に「地軸を揺るがす重低音」とあるのに参ってしまったのだ。この曲は音が命だろう。Deccaは音がいい。そんな先入観があった上に「地軸」まで持ち出されたらイチコロだった。パイプオルガンの可聴域外(20ヘルツ以下)音を体感できるという意味だが、うまい表現をしたものだ。

アンセルメが欲しいが2000円のレギュラー盤だ。かたやオーマンディの廉価盤(右・写真)は1500円で音も悪くなさそうである。試聴などできない時代だ。安いし帯に何も書いてないし、もしかしてこっちは地軸が揺るがないのではないかと迷った(笑)。500円は今ならコンビニ弁当の値段だが当時の高校生には大差であって、結局、さんざん悩んでオーマンディーに落ち着いた。もうひとつ笑える話がある。ええい、こっちにするぞ、と決めたのはオルガニストの名前が「パワー・ビッグス(Power Biggs)」だったからだ。パワーとビッグなら地軸も揺らぐだろう。これと500円残るということで、散々迷ってしまったなさけない自分を納得させる必要があった。僕のクラシック入門はそんなものだった。

アンセルメが欲しいが2000円のレギュラー盤だ。かたやオーマンディの廉価盤(右・写真)は1500円で音も悪くなさそうである。試聴などできない時代だ。安いし帯に何も書いてないし、もしかしてこっちは地軸が揺るがないのではないかと迷った(笑)。500円は今ならコンビニ弁当の値段だが当時の高校生には大差であって、結局、さんざん悩んでオーマンディーに落ち着いた。もうひとつ笑える話がある。ええい、こっちにするぞ、と決めたのはオルガニストの名前が「パワー・ビッグス(Power Biggs)」だったからだ。パワーとビッグなら地軸も揺らぐだろう。これと500円残るということで、散々迷ってしまったなさけない自分を納得させる必要があった。僕のクラシック入門はそんなものだった。

今ならアンセルメもオーマンディーもネットでタダで聴ける「コンテンツ」にすぎない。コンテンツ・・・なんて塵かホコリみたいに軽薄な響きだろう。それに僕らは大枚をかけて、何日もかけて、批評家の意見などを読みまくって真剣に迷ったのだ。意思決定に迷うというのは脳がいちばん疲れると本にあったが、いってみれば筋トレと同じことであって、クラシックは僕の成長過程で最高の脳トレであった。そしてそれだけ迷えば、当然のことながら、真剣勝負で聴くのだ。どれだけ耳が集中したことかご想像いただけようか。こうやって僕のクラシック・リスナー道は筋金がはいった。おかげでサンサーンスの3番は、どのベートーベンよりモーツァルトよりブラームスよりも早く、新世界と悲愴とともに「完全記憶」して脳内メモリーで再生できる交響曲となった。

もちろんアンセルメ盤をあきらめたわけではない。大学時代にいわゆる「(並行)輸入盤」というものがあることを知り、欧州プレスは日本プレスよりも音が生々しいという評判でもあったからあちこちで探した。日本プレスで地軸が揺らぐなら輸入盤は地割れぐらいできるに違いない。そこでついに発見した3番の英国プレス(右、London、Treasury series、STS15154)は神々しく輝いて見え、しかも新品であるのに価格は1200円 (!)と800円安く、キツネにつままれた気分であった。ここから僕は輸入盤をあさっていくことになる。アメリカへ行きたいと思ったのは、レコードが安いかもしれないと思ったせいもある。ともあれ初恋の人を手に入れた喜びは格別でわくわくしてターンテーブルに乗せた。地軸はおろかテーブルの花瓶が揺らぐこともなかったのは装置が貧弱だったせいもあるが、フランス風の上品な演奏だったからだ。

(!)と800円安く、キツネにつままれた気分であった。ここから僕は輸入盤をあさっていくことになる。アメリカへ行きたいと思ったのは、レコードが安いかもしれないと思ったせいもある。ともあれ初恋の人を手に入れた喜びは格別でわくわくしてターンテーブルに乗せた。地軸はおろかテーブルの花瓶が揺らぐこともなかったのは装置が貧弱だったせいもあるが、フランス風の上品な演奏だったからだ。

この交響曲は2部に分かれた2楽章形式だから実質4楽章である。魅力はなんといっても心をかき乱す出だしの小刻みなハ短調主題だ。スパイ映画に使えそうで最高にカッコいいではないか。スケルツォに当たる第2部前半の主題もティンパニが効いてイケてる。緩徐部も実に分かりやすいロマンティックな音楽で、オルガンの派手な効果もあいまってどなたも2,3回聞けばおおよそのところは覚えられること請け合いのやさしさだ。

そう思ってすぐにDurand社のオーケストラスコアを買うが、冒頭主題のトリッキーなリズムの1拍ずれが薬味になっているなど高度な隠し味が満載で解読は一筋縄ではいかなかった。僕はサンサーンス(1835 – 1921)の熱心な聴き手ではない。ピアノ協奏曲はほとんどあほらしいと思っており、室内楽も頭と指が勝った作り物に感じてしまう。ただこの3番だけはその才能がスパークしてぎゅっと詰まった天才的な部分があることを認めざるを得ない。

特に和声が面白く、後年にピアノスコアを手に入れた。第1部後半緩徐部のオルガンが伴奏する弦の主題は初心者でも初見で弾けるが、バッハのようで実に気高く気持ちが良い。第2部前半のピアノが活躍する部分が静まったあとモーツァルトのジュピター主題がフガート風に現れ、後半のコーダ、まさに終結に至らんとする快速の部分は幻想交響曲のフィナーレそっくりだ(しかも、どちらもハ長調トニックで終結)。バッハに始まりモーツァルトのハ長調、ベートーベンのハ短調を通って自国の先輩ベルリオーズに至るこの曲は1886年にロンドンで初演された。フランス器楽曲振興のためセザール・フランクと「国民音楽協会」を立ち上げたサンサーンスの面目躍如で最後の交響曲となるが、1885年初演のブラームスの最後の交響曲である第4番がバッハのカンタータ第150番、ベートーベンのハンマークラヴィール・ソナタを辿ったのを意識していないだろうか。

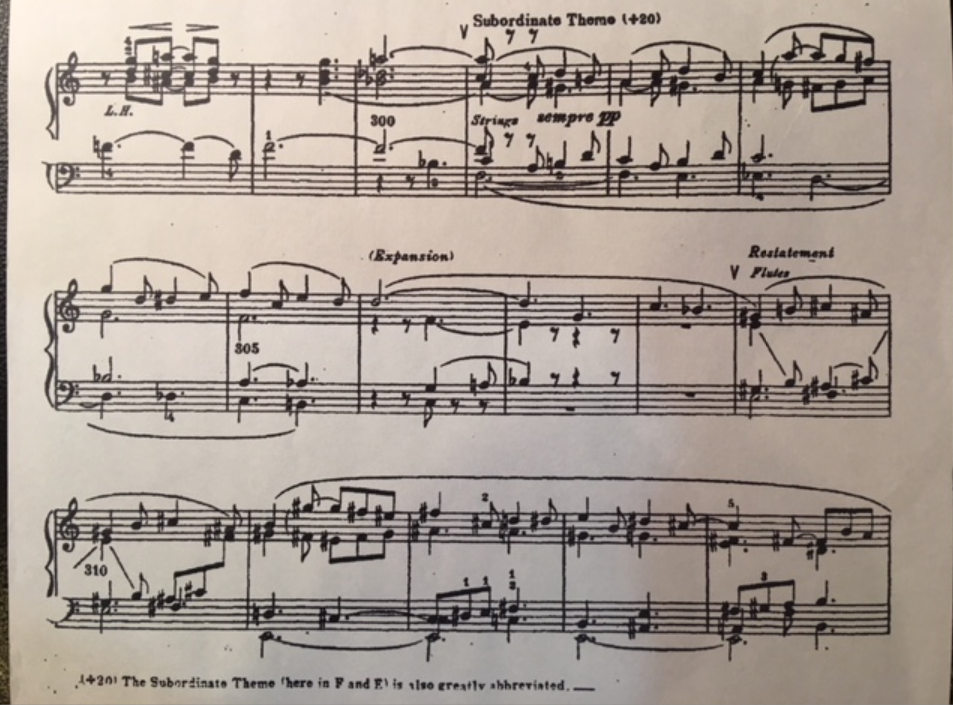

第1部前半の第2主題。白昼夢のように麻薬のように美しい。提示部ではまず変ニ長調で現れ、ハ長調に行ったり来たりふらふらしながら徐々に展開していく部分は見事だ。再現部ではヘ長調になっているがすぐに半音下のホ長調に転調する(!)。こういうことはドイツ系の音楽では聴いたことがなく、半音ずつファからシまで6回下がるバスなどチャイコフスキーなどロシア系、特に同世代のボロディン(1833 – 1887)に近い(楽譜のSubordinate Themeがそれ。上掲オーマンディーの8分49秒から)。

後にいろんな演奏を味わってみるとオーマンディーCBS盤はこのオケにしてはアンサンブルの精度がいまいちで、第1部後半の甘ったるいポルタメントも趣味ではないし全体の解釈のメリハリも薄く平板に感じる。曲の魅力をばしっと教えてくれたのはアンセルメでもなく、シャルル・ミュンシュ / ボストン響のRCA盤であった。彼の幻想に通ずるものがある融通無碍の流動感とメリハリ。フルトヴェングラーのブルックナー解釈のフランス版といったところで、楽譜の読みは主観的だがツボにはまった時のインパクトは大変に強い。米国で最も欧州っぽい音がするボストン響を乗せまくったこれはいま聴いても心をつかむ最高の名演だ。

この3番という交響曲、そんなに愛してたのに、どういうわけか僕の心はすきま風だ。好きな方は多いだろうし申し訳ないが、書いたように細部は非常に優れたところがあるものの、全体として聴後の印象はフランス3大交響曲の幻想、フランクのニ短調と比べると格落ち感がある。立派に知的に書けた曲なんだけど、感情の表層を心地良く撫でてくれるが、あれこれ小道具が満載な割に体の芯があったまらずポップスみたいに通り過ぎてしまう。クラシックファンを名乗るなら知らないことはあり得ない必修曲だし、喜びを返してくれることは保証付きだからまずは完全記憶することを強くお勧めするが、無責任なようだが新世界と同じく僕にとってはもう特に聴くことはない思い出のなかの音楽だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草ーフランス好きにおすすめー

2016 SEP 3 2:02:01 am by 東 賢太郎

ジャズやポップスはアルバムが唯一無二の「作品」ですが、クラシックはそうではなくて、作品が富士山ならアルバムはその写真集のような関係です。

しかし、中にはちがうのがあって、ほんのたまにですが、これは「作品」だという盤石の風格を感じる録音があります。風格というより唯一無二性と書くか、音の刻まれ方から録音のフォーカスの具合まで、総合的なイメージとしてそのアルバムが一個の個性を普遍性まで高めた感じのするものがございます。

演奏家と録音のプロデューサー、ミキサーといった技師のコラボが作品となっている印象でブーレーズのCBS盤がそれなのですが、DG盤もレベルは高いがその感じに欠けるのは不思議です。何が要因かは僕もわかりません。

名演奏、名録音では足らず、演奏家のオーラと技師のポリシー・録音機材の具合がお互い求め合ったかのような天与のマッチングを見せるときにのみ、そういう作品ができるのでしょうか。例えばブーレーズCBSのドビッシーの「遊戯」は両者のエッセンスの絶妙な配合が感じられる例です。

いかがでしょう?

冒頭は高弦(シ)にハープとホルンのド、ド#が順次乗っかりますが、ハープの倍音を強めに録ってホルンは隠し味として(聞こえるかどうかぐらい弱く)ブレンドして不協和音のうねりまで絶妙のバランスで聴かせます。聴いた瞬間に耳が吸いよせられてしまいます。

ここから数分は楽想もストラヴィンスキーの火の鳥そっくりでその録音でも同様の効果を上げていますが、いくらブーレーズでもコンサートホールでこれをするのは難しいと思われます。エンジニアの感性と技法が楽想、指揮者の狙いに完璧にマッチしている例です。

録音の品位、品格というものは厳然とあって、ただ原音に忠実(Hi-Fi)であればいいというものではありません。忠実であるべきは物理特性に対してではなく「音楽」に対してです。こういうCDはパソコンではなくちゃんとしたオーディオ装置で再生されるべき音が詰まっています。

僕がハイファイマニアでないことは書きましたが、そういう名録音がもしあれば細心の注意を払って一個の芸術作品として耳を傾けたいという気持ちは大いにあります。それをクラウドではなくCDというモノとして所有していたいという気持ちもです。

ライブ録音に「作品」を感じるものはあまり思い当たりません。演奏の偶然性、感情表現の偶発性などライブの良さは認めつつも、演奏会場の空気感や熱気までを録音するのは困難です。C・クライバ―、カラヤンなど会場で聴いたものがCDになっていますが、仮にそれだけ聞いてそれを選ぶかと言われればNOです。

「音の響き」「そのとらえ方」はその日のお客の入りや温度、湿度によって変わるでしょう。CDとして「作品」までなるにはエンジニアの意志、個性、こだわりの完璧な発揮が重要な要素と思われますが、彼らは条件が定常的であるスタジオでこそ本来の力が発揮されるという事情があると思います。

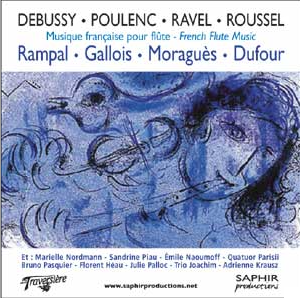

このことを僕に感じさせたのはしかしブーレーズではありません。右のCDです。これはSaphirというフランスのレーベルのオムニバスですが、同国の誇る名人フルーティストのオンパレードで演奏はどれもふるいつきたくなるほどの一級品。以下、曲ごとに印象を書きます。

このことを僕に感じさせたのはしかしブーレーズではありません。右のCDです。これはSaphirというフランスのレーベルのオムニバスですが、同国の誇る名人フルーティストのオンパレードで演奏はどれもふるいつきたくなるほどの一級品。以下、曲ごとに印象を書きます。

ルーセルの「ロンサールの2つの詩」のミシェル・モラゲス(フルート)とサンドリーヌ・ピオ(ソプラノ)の完璧なピッチ、ホールトーン、倍音までバランスの取れた調和の美しさは絶品!これで一個の芸術品である。

ラヴェルの「 序奏とアレグロ」はフランスの香気に満ち、ハープ、フルート、クラリネット、弦4部がクラリティの高い透明な響きでまるでオーケストラの如き音彩を放つさまは夢を見るよう。パリ弦楽四重奏団のチェロが素晴らしい。この演奏は数多ある同曲盤でベストクラス。

ミシェル・モラゲス(フルート)、エミール・ナウモフ(ピアノ)によるプーランクのフルート・ソナタはフルートの千変万化の音色、10才でブーランジェの弟子だったナウモフのプーランク解釈に出会えるが、色彩感と活力、素晴らしいとしか書きようがなく、しかも音が「フランスしてる」のは驚くばかり。エンジニアの卓越したセンスを聴く。同曲ベストレベルにある。

マテュー・デュフール(フルート)、ジュリー・パロック(ハープ)、ジョアシン弦楽三重奏団によるルーセルの「 セレナード 」、これまた「おフランス」に浸りきれる逸品。この音楽、ドイツ人やウィーン人に書けと言ってもどう考えても無理だ。録音エンジニアもフランス、ラテンの透明な感性、最高に良い味を出しておりフルートの涼やかな音色に耳を奪われる。最高!

ドビュッシーの「 フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ」は(同曲の本編に書きませんでしたが)、これまた演奏、録音ともベスト級のクオリティ。序奏とアレグロでもルーセルでもここでもフルートとハープの相性は抜群で、その創案者モーツァルトの音色センスがうかがえるが、そこにヴィオラが絡む渋い味はどこか繊細な京料理の感性を思いおこさせる。

以上、残念ながらyoutubeに見当たらず音はお聴きいただけません。選曲は中上級者向きですがフランス音楽がお好きな方はi-tunesでお買いになって後悔することはないでしょう(musique francaise pour fluteと入力すると上のジャケットが出てきます)。CDは探しましたがなく、僕も仕方なくi-tunesで買いました。間違ってもこんな一級品のディスクを廃盤に追いこんでほしくないものですね。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

深化しているシャルル・デュトワ

2015 DEC 18 23:23:53 pm by 東 賢太郎

きのうのデュトワのバルトークをきいていて、指揮者の読譜力というものを感じやはり指揮には指揮の特別の才能があると痛感しました。去年のドビッシーのペレアスとメリザンドも心底楽しませてもらいましたが、彼が読み取るラテン的な透明感と淡い音彩は何国の音楽であれ独特で高貴なデリカシーとパッションを纏うのです。現存の指揮者で、いつでもなんでも聞いてみたく、最も深い充足を与えてくれる一人であります。

これがきのうのマンダリンです(モントリオールSO)。バルトークにしてはエッジが甘いと感じる人もあるでしょう(というより、多いでしょう。僕も彼のストラヴィンスキーのCDを初めて聴いてそう感じました)。しかしその反面ほかの指揮者がバルトークのスコアから発想しない独特の生命感とフランス流の楽器の色彩があり、ソフトフォーカスでいい具合に溶け合う趣味の良さがみえます。当時はムード音楽だと無視していたのですが、一押しにはならないものの最近は魅力を覚えます。昨日のN響の演奏はこの録音より数段良かったです。

もうひとつ僕が気に入っているのがストラヴィンスキーの「兵士の物語」です。名演が多くありますがこれは独特の美質があります。ブーレーズのも傾聴に値しますが、同じくフランスの楽器でより洒落た味を出しており、図らずもストラヴィンスキーとパリの親和性を浮き彫りにしています。これを聴いているとオルセー美術館でバルビゾン派を心ゆくまで観ていた時の充足感が蘇ってきます。

デュトワ・N響Cプロ 最高のバルトークを聴く

2015 DEC 17 23:23:38 pm by 東 賢太郎

N響Cプロ(サントリーホール)でした。

コダーイ ガランタ組曲

バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」

サン・サーンス 交響曲第3番ハ短調

80年代にデュトワがモントリオール響で録音したフランスものの色香が評判で、あれは録音のマジックではないかと訝しがる声もありました。僕も半分疑っていたのですが、84年にカーネギーホールで耳にした幻想交響曲はあの音だったのです。今日の素晴らしいバルトークは、あれをデュトワの感性が造っていたということを確認できるできばえでした。

最初のガランタ組曲は実演を初めてききました。貴重でした。ガランタは今はスロヴァキア領ですがコダーイはここで少年時代を過ごしたそうです。彼の思い出を映し出した曲なのでしょう、ハーリ・ヤーノシュほど面白いと思いませんがN響は熱演でした。

さて「中国の不思議な役人」ですが、ドイツ語題名はDer wunderbare Mandarinでありマンダリンと通称してます。バルトークの管弦楽ジャンルの代表作の一つといっていいでしょう、怪異な独創性と音色美を持つ天才的なスコアです。春の祭典の影響を明確にうけて作曲されたのはプロコフィエフのスキタイ組曲(アラとロリー)とこれでしょう。祭典が低音木管群を増強したのに対し、バルトークはそちらには出てこないシロフォン、チェレスタ、ハープ、ピアノ、オルガンを入れた点、両者の音色趣味が伺えます。

なかなか実演で聴けない曲であり、しかも大層な名演であり、大変に興奮いたしました。ブーレーズのCBS盤以外でここまでの演奏は初めてです。デュトワが振ると木管群の光彩が香りたち、金管が浮き上がらず、打楽器の音色まで耳をとらえます(バスドラの皮の張り具合がとても良かった)。フランス風という言葉を安易に使いたくないが、強烈なバーバリズムと調和したこのあでやかさは他に形容が見つかりません。N響から最も高貴なものを引き出し、今年のライブ最高のひとつになりました。デュトワとN響、心から称賛いたします。

ここで帰ろうかなと思い、結局デュトワに敬意があるので聞いたのですが、後半はストラヴィンスキーでもやって欲しかった。サンサーンスの3番については、お好きな方にはあらかじめお詫びしますが、一応僕の趣味を明らかにするために書きますと、トシと供にだんだん嫌いになってきて、いまや壮大な人工甘味料というイメージしかありません。

カラヤンやバレンボイムはオケとオルガンを別々に録音して重ねてますが、この曲はそんなことが許されてしまう。ベートーベンの第九で合唱だけ後で吹きこみましたなんてありえるでしょうか。これは交響曲の衣装をまとったショウピースなのです。フランツ・リストに献呈されていますが彼の管弦楽曲の浅薄さまでコピーしているようであり、サンサーンスという作曲家の技巧には敬服するものの本質は軽いと思ってしまう。

ということで録音では出し得ない皮膚で感じるオルガンの重低音に耳(体?)を澄まし、シンバルが何回ジャーンとやるか勘定するぐらいしか関心がわきません。ピアノとオルガンのための協奏曲とでもしておいてくれれば良かった。熱中していたこともある曲でピアノスコアまで持っているのですが、これを交響曲と称してベートーベンやシベリウスと並べられても・・・。

サン・サーンスは僕のチェロ愛奏曲である白鳥を書いてくれただけで感謝しているのですが。

(こちらへどうぞ)

ベルリオーズ 「幻想交響曲」 作品14

2014 JUL 28 14:14:41 pm by 東 賢太郎

ほれた女にふられるならまだいいが、無視されるのは堪え難いというのは男性諸氏は共感できるのではないか。まだ無名だった24歳のベルリオーズは、パリのオデオン座でイギリスから来たシェイクスピア劇団の舞台に接し、ハムレットのオフィーリアを演じたアイルランド人の女優、ハリエット・スミッソン(左)に夢中になってしまった。熱烈なラブレターを出すがしかし彼女は意に介さず、面会すらもできない。激しい嫉妬にさいなまれた彼はやがて彼女に憎しみを抱いてゆくことになる。

ほれた女にふられるならまだいいが、無視されるのは堪え難いというのは男性諸氏は共感できるのではないか。まだ無名だった24歳のベルリオーズは、パリのオデオン座でイギリスから来たシェイクスピア劇団の舞台に接し、ハムレットのオフィーリアを演じたアイルランド人の女優、ハリエット・スミッソン(左)に夢中になってしまった。熱烈なラブレターを出すがしかし彼女は意に介さず、面会すらもできない。激しい嫉妬にさいなまれた彼はやがて彼女に憎しみを抱いてゆくことになる。

間もなく劇団はパリを去ってしまい、ハリエットをあきらめた彼はマリー・モークというピアニストと婚約した。ところが、踏んだりけったりとはこのことで、ローマ賞の栄冠に輝いてイタリア留学に行くとすぐに、モークの母から娘を別な男に嫁がせることにしたという手紙が届く。怒ったベルリオーズはパリに引き返し女中に変装してモーク母子を殺害して自殺しようと企んだ。婦人服一式、ピストル、自殺用の毒薬を買い馬車にまで乗ったのだから本気だった。幸いにして途中(ニース)で思いとどまったが彼は危ないところだった。

しかし、この事件の前に、彼はすでに殺人を犯し、自殺していた。

それは1830年にできたこの曲の中でのことである(幻想交響曲)。恋に深く絶望し阿片を吸った芸術家の物語だが、その芸術家は彼自身である。彼はおそらくハリエットを殺しており死刑になる。ギロチンで切られた彼の首がころがる。化け物になったハリエットが彼の葬儀に現れ奇っ怪な踊りをくりひろげる。これと同じことがモークの件で現実になる所だったわけだ。ベルリオーズが本当に阿片を吸ったかどうかはわからない。阿片は17世紀は医薬品とされ、19世紀にはイギリス、フランスなどで医薬用外で大流行し、詩人キーツのように常用した文化人がいた。ピストルと毒薬を買って殺人を企図したベルリオーズが服用したとしてもおかしくない。

そう思ってしまうほど幻想交響曲はぶっ飛んだ曲であり、「幻想」(fantastique、空想、夢幻)とはよく名づけたものだ。これが交響曲という古典的な入れ物に収まっていることが、かろうじてベートーベンの死後2年目にできた曲なのだと信じさせてくれる唯一の手掛かりだ。逆にその2年間にベルリオーズは入れ物以外をすべて粉々にぶち壊し、それでいてただ新奇なだけでなくスタンダードとして長く聴かれる曲に仕立て上げた。そういう音楽を探せと言われて、僕は幻想と春の祭典以外に思い浮かぶものはない。高校時代、この2つの音楽は寝ても覚めても頭の中で鳴りまくっていて受験会場で困った。

この曲のスコアを眺めることは喜びの宝庫である。これと春の祭典の相似は多い。第5楽章の冒頭の怪しげなムードは第2部の冒頭であり、お化けになったハリエットのEsクラリネットは第1部序奏で叫び声をあげる。練習番号68の後打ちの大太鼓のドスンドスンなどそのものだ。第4楽章のティンパニ・アンサンブル(最高音のファは祭典ではシに上がる)なくして祭典が書かれようか。第4楽章のファゴットソロ(同50)の最高音はラであり、これが祭典の冒頭ソロではレに上がる。第3楽章のコールアングレがそれに続くソロを思わせる。「賢者の行進」は「怒りの日と魔女のロンド」(同81)だ。第5楽章のスコアは一見して春の祭典と見まがうほどで僕にはわくわくの連続だ。

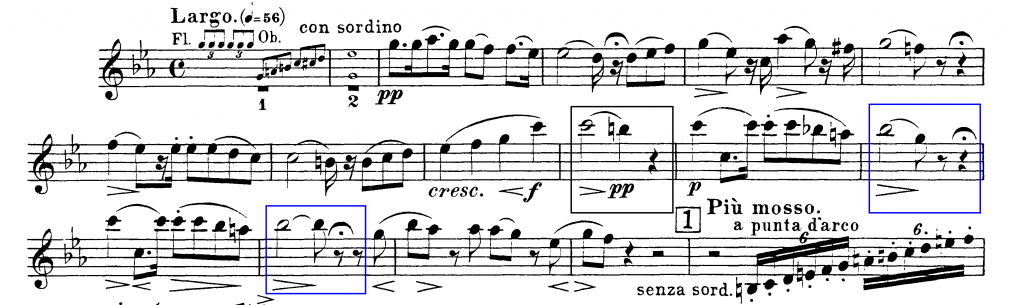

この交響曲の第1楽章と第3楽章は、まことにサイケデリックな音楽である。第1楽章「夢、情熱」の序奏部ハ短調の第1ヴァイオリンのパートをご覧いただきたい。弱音器をつけpからffへの大きな振幅のある、しかし4回もフェルマータで分断される主題は悩める若者の不安な声である。交響曲の開始としては異例であり、さらにベートーベンの第九のような自問自答が行われる。

感情が赤の部分へ向けてふくらんでfに登りつめると、チェロが5度で心臓の高鳴りのような音を入れる。そこで若者は同じ問いかけを2回する。青の部分、コントラバスがピッチカートでそれに答える。1度目はppでやさしく、2度目はfで決然と。まるでオペラであり、ワーグナーにこだまするものの萌芽を見る思いだ。

若者は納得し(弱音器を外す)、音楽は変イの音ただひとつになる。それがト音に自信こめたようにfで半音下がると、ハ長調でPiu mosso.となり若者は束の間の元気を取り戻す。この、まるで夢から覚めていきなり雑踏ではしゃいでいるような唐突で非現実的な場面転換、そこに至る2小節の混沌とした感じは、まったく筆者の主観であるが、レノン・マッカートニーがドラッグをやって書いた後期アルバムみたいだ。両者にそういう共通の遠因があったかどうかはともかく、常人の思いつく範疇をはるかに超え去ったぶっ飛んだ楽想である。

この後、弦による冒頭の不安な楽想と木管によるPiu mossoの楽想が混ざり、心臓高鳴りの動機で中断すると、再び第1ヴァイオリンと低弦の問答になる。ここでの木管の後打ちリズムはこの曲全体にわたって出現し、ざわざわした不安定な感情をあおる。やがて弦5部がそのリズムに引っぱられてシンコペートする。これが第2のサイケデリックな混沌だ。ここから長い長い低弦の変イ音にのっかって変ニ長調(4度上、明るい未来)になり、しばし夢の中に遊ぶ。フルート、クラリネットの和音にpppの第1ヴァイオリンとpのホルン・ソロがからむデリケートなこの部分の管弦楽法の斬新さはものすごい!これはリムスキー・コルサコフを経てストラヴィンスキーに遺伝し、火の鳥の、そして春の祭典のいくつかのページを強く連想させるものである。

この変イ音のバスが半音上がり、a、f、g、cというモーツァルトが偏愛した古典的進行を経てハ長調が用意される。ここからハリエットのイデー・フィックス(固定楽想)である第1主題がやっと出てきて提示部となる。つまりそこまでの色々は序奏部なのだ。この第1主題、フルートと第1ヴァイオリンが奏でるソードソーミミファーミミレードドーシである。山型をしている。ファが頂上だが、ミミファーと半音ずり上がる情熱と狂気の盛り上げは随所に出てくる。第2主題はフルートとクラリネットで出るがどこか影が薄い。しかしこの気分が第3楽章で支配的になる大事な主題だ。これはすぐに激した弦の上昇で断ち切られffのトゥッティを経て今度は深い谷型のパッセージが現れる。すべてが目まぐるしく、落ち着くという瞬間もない。ここからの数ページは、やはり感情が激して落ち着く間もないチャイコフスキーの悲愴の第1楽章展開部を想起させる。

展開部ではさらに凄いことが起こる。練習番号16からオーボエが主導する数ページの面妖な和声はまったく驚嘆すべきものだ。第381小節から記してみると、A、B♭m、B♭、Bm、B、Cm、C、C#m、C#、Csus4、C、Bsus4、B、B♭sus4、B♭、Bm、B、Cm、C、C#m、C#、Dm、D、D#m・・・・なんだこれは?何かが狂っている。和声の三半規管がふらふらになり、熱病みたいにうなされる。古典派ではまったくもってありえないコードプログレッションである。ベルリオーズは正式にピアノを習っておらず、彼の楽器はギターとフルートだった。この和声連結はピアノよりギター的だ。それが不自然でなく熱病になってしまう。チャイコフスキーは同じようなものを4番の第1楽章で「ピアノ的」に書いた。それをバーンスタインがyoung peoples’でピアノを弾いてやっている。

ところで、ハリエットは第4楽章でギロチンに首を乗せると幻影が脳裏に現れてあの世である終楽章でお化けになることになっているが、僕は異説を唱えたい。最初から殺されていて、全部がお化けだ。第1楽章の熱病部分に続くffのハリエット主題はG7が呼び覚ますが、そこでイヒヒヒヒと魔女の笑いが聞こえ終楽章の空飛ぶ妖怪の姿になっている。そこからもう一度ややしおらしくなって出てくるが、それに興奮して騒いだ彼の首がギロチンで落ちるピッチカートの予告だってもうここに聞こえているではないか。しかしそれはコーダの、この曲で初めてかつ唯一の讃美歌のような宗教的安らぎでいったん浄化される。だからとても印象に残るのだ。本当に天才的な曲だ!このC→Fm(Fではなく)→Cはワーグナーが長大な楽劇を閉じて聴衆の心に平安をもたらす常套手段となるが、ここにお手本があった。この第1楽章に勝るとも劣らないぶっ飛んだ第3楽章について書き出すとさすがに長くなる。別稿にしよう。

第2楽章「舞踏会」。ここの和声Am、F、D7、F#7、F#、Bm、G・・・も聞き手に胸騒ぎを引き起こす。スコアはハープ4台を要求しているが、この楽器が交響曲に登場してくるのがベートーベンをぶっ壊している。第3楽章のコールアングレ、終楽章の鐘、コルネット、オフィクレイドもそうだ。ティンパニ奏者は2人で4つを叩きコーダで2人のソロで合奏!になる。ラ♭、シ♭、ド、ファという不思議な和音を叩くがこのピッチがちゃんと聴こえた経験はない。同様に第4楽章の冒頭でコントラバスのピッチカートが4パートの分奏(!)でト短調の主和音を弾くが、これもピッチはわからない。これは春の祭典の最後のコントラバス(選ばれた乙女の死を示す暗号?)のレ・ミ・ラ・レ(dead!)の和音を思い出す。

この交響曲の初演指揮を委ねられたのはベルリオーズの友人であったフランソワ・アブネックであった。彼についてはこのブログに書いた。

幻想交響曲はハリエットという女性への狂おしい思いが誘因となり、シュークスピアに触発されたものだが、音楽的には彼がパリで聴いたアブネック指揮のベートーベンの交響曲演奏に触発されたものである。ベートーベンの音楽が絶対音楽としてドイツロマン派の始祖となったことは言うまでもないが、もう一方で、ベルリオーズ、リスト、ワーグナーを経て標題音楽にも子孫を脈々と残し、20世紀に至って春の祭典やトゥーランガリラ交響曲を産んだことは特筆したい。そのビッグバンの起点が交響曲第3番エロイカであり、そこから生まれたアダムとイヴ、5番と6番である。このことは僕の西洋音楽史観の基本であり、ご関心があれば3,5,6番それぞれのブログをお読み下さい(カテゴリー⇒クラシック音楽⇒ベートーベンと入れば出てきます)。

最後に一言。男にこういう奇跡をおこさせてしまう女性の力というものはすごい。我がことを考えても男は女に支配されているとつくづく思う。そういえばモーツァルトもアロイジア・ウェーバーにふられた。彼が本当にブレークするのはそれを乗り越えてからだ。彼はアロイジアの妹コンスタンツェを選んだ。姉の名はマニアしか知らないだろうが天才の妻になった妹は歴史の表舞台に名を残した。しかしベルリオーズの方は後日談がある。幻想の作曲から2年して再度パリを訪れたハリエットはローマ留学から帰ったベルリオーズ主催の演奏会に行く。そこで幻想交響曲を聞き、そのヒロインが自分であることに気づく。感動した彼女は結局ベルリオーズと結ばれた。彼女の方は大作曲家の妻という名声ばかりか、天下の名曲の主題として永遠に残った。

シャルル・ミュンシュ / パリ管弦楽団

僕はEMIのスタジオ録音でこの曲を知ったしそれは嫌いではない。ただし彼の演奏はかなりデフォルメがあり細部はアバウト、良くいえば一筆書きの勢いを魅力とする。それが好きない人にはたまらないだろうということで、どうせならその最たるものでこれを挙げる。鐘の音がスタジオ盤と同じでどこか安心する。幻想のスコアを眺めていると、書かれた記号にどこまで真実があるのかどうもわからない。そのまま音化して非常につまらなくなったブーレーズ盤がそれを物語る。これがベストとは思わないが、面白く鳴らすしかないならこれもありということ。フルトヴェングラーの運命の幻想版という感じだ。EMI盤と両方そろえて悔いはないだろう。

僕はEMIのスタジオ録音でこの曲を知ったしそれは嫌いではない。ただし彼の演奏はかなりデフォルメがあり細部はアバウト、良くいえば一筆書きの勢いを魅力とする。それが好きない人にはたまらないだろうということで、どうせならその最たるものでこれを挙げる。鐘の音がスタジオ盤と同じでどこか安心する。幻想のスコアを眺めていると、書かれた記号にどこまで真実があるのかどうもわからない。そのまま音化して非常につまらなくなったブーレーズ盤がそれを物語る。これがベストとは思わないが、面白く鳴らすしかないならこれもありということ。フルトヴェングラーの運命の幻想版という感じだ。EMI盤と両方そろえて悔いはないだろう。

ジェームズ・コンロン/ フランス国立管弦楽団

この曲はフランスのオケで聴きたいという気持ちがいつもある。マルティノンもいいが、これがなかなか美しい。LP(右、フランスErato盤)の音のみずみずしさは絶品で愛聴している。演奏もややソフトフォーカスでどぎつさがないのは好みである(音楽が充分にどぎついのだから)。パリのコンサートで普通にやっている演奏という日常感がたまらなくいい。料亭メシに飽きたらこのお茶漬けさらさらが恋しい。終楽章のハリエットですら妖怪ではなく人間の女性という感じだからこんなの幻想ではないという声もありそうだが。

この曲はフランスのオケで聴きたいという気持ちがいつもある。マルティノンもいいが、これがなかなか美しい。LP(右、フランスErato盤)の音のみずみずしさは絶品で愛聴している。演奏もややソフトフォーカスでどぎつさがないのは好みである(音楽が充分にどぎついのだから)。パリのコンサートで普通にやっている演奏という日常感がたまらなくいい。料亭メシに飽きたらこのお茶漬けさらさらが恋しい。終楽章のハリエットですら妖怪ではなく人間の女性という感じだからこんなの幻想ではないという声もありそうだが。

オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団

ロンドン時代にLPで聴き、まず第一に音が良いと思った。音質ではない。音の鳴らし具合である。この曲のハーモニーが尖ることなく「ちゃんと」鳴っている。だからモーツァルトやベートーベンみたいに音楽的に聞こえる。簡単なようだがこんな演奏はざらにはない。第2楽章にコルネットが入る改訂版をなぜ選んだかは不明だが、彼なりに彼の眼力でスコアを見据えていておざなりにスコアをなぞった演奏ではない。ご自身かなりぶっ飛んだ方であられたクレンペラーの波長が音楽と共振している。第4楽章の細部から入念に組み立ててリズムが浮わつかない凄味。終楽章もスコアのからくりを全部見通したうえで音自体に最大の効果をあげさせるアプローチである。こういうプロフェッショナルな指揮は心から敬意を覚える。

ロンドン時代にLPで聴き、まず第一に音が良いと思った。音質ではない。音の鳴らし具合である。この曲のハーモニーが尖ることなく「ちゃんと」鳴っている。だからモーツァルトやベートーベンみたいに音楽的に聞こえる。簡単なようだがこんな演奏はざらにはない。第2楽章にコルネットが入る改訂版をなぜ選んだかは不明だが、彼なりに彼の眼力でスコアを見据えていておざなりにスコアをなぞった演奏ではない。ご自身かなりぶっ飛んだ方であられたクレンペラーの波長が音楽と共振している。第4楽章の細部から入念に組み立ててリズムが浮わつかない凄味。終楽章もスコアのからくりを全部見通したうえで音自体に最大の効果をあげさせるアプローチである。こういうプロフェッショナルな指揮は心から敬意を覚える。

(補遺、2月29日)

ダニエル・バレンボイム / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ベルリン・イエス・キリスト教会の広大な空間を感じる音場で、オーケストラが残響と音のブレンドを自ら楽しむように気持ちよく弾き、良く鳴っていることに関して屈指の録音である。音を聞くだけでも最高の快感が得られる。第1楽章は提示部をくり返し、コーダは加速する。第2楽章はワルツらしくない。第3楽章の雷鳴は超弩級で、どうせ聴こえない音程より音量を採ったのか。第4楽章のティンパニの高いf がきれいに聞こえるのが心地よい。終楽章コーダは最も凄まじい演奏のひとつである。たしかBPOのCBSデビュー録音で、僕は89年にロンドンで中古で安いので買っただけだが、バレンボイムの振幅の大きい表現にBPOが自発性をもって乗っていて感銘を受けたのを昨日のように覚えている。ライブだったら打ちのめされたろう。彼はつまらない演奏も多いが、時にこういうことをやるから面白い。

ベルリン・イエス・キリスト教会の広大な空間を感じる音場で、オーケストラが残響と音のブレンドを自ら楽しむように気持ちよく弾き、良く鳴っていることに関して屈指の録音である。音を聞くだけでも最高の快感が得られる。第1楽章は提示部をくり返し、コーダは加速する。第2楽章はワルツらしくない。第3楽章の雷鳴は超弩級で、どうせ聴こえない音程より音量を採ったのか。第4楽章のティンパニの高いf がきれいに聞こえるのが心地よい。終楽章コーダは最も凄まじい演奏のひとつである。たしかBPOのCBSデビュー録音で、僕は89年にロンドンで中古で安いので買っただけだが、バレンボイムの振幅の大きい表現にBPOが自発性をもって乗っていて感銘を受けたのを昨日のように覚えている。ライブだったら打ちのめされたろう。彼はつまらない演奏も多いが、時にこういうことをやるから面白い。

(補遺、2018年8月25日)

ポール・パレー / デトロイト交響楽団

第2楽章の快速で乾燥したアンサンブルはパレーの面目躍如。これだけ内声部が浮き彫りに聞こえるのも珍しい。第3楽章も室内楽で、田園交響曲の末裔の音を感知させる面白さだ。ティンパニの音程が最もよくわかる録音かもしれない。指揮台にマイクを置いたかのようなMercuryのアメリカンなHiFi概念は鑑賞の一形態を作った。終楽章の細密な音響は刺激的でさえある。パレーは木管による妖怪のグリッサンドをせず常時楷書的だが、それをせずともスコアは十分に妖怪的なのであり、僕は彼のザッハリッヒ(sachlich)な解釈の支持者だ。

第2楽章の快速で乾燥したアンサンブルはパレーの面目躍如。これだけ内声部が浮き彫りに聞こえるのも珍しい。第3楽章も室内楽で、田園交響曲の末裔の音を感知させる面白さだ。ティンパニの音程が最もよくわかる録音かもしれない。指揮台にマイクを置いたかのようなMercuryのアメリカンなHiFi概念は鑑賞の一形態を作った。終楽章の細密な音響は刺激的でさえある。パレーは木管による妖怪のグリッサンドをせず常時楷書的だが、それをせずともスコアは十分に妖怪的なのであり、僕は彼のザッハリッヒ(sachlich)な解釈の支持者だ。

(こちらへどうぞ)

音楽にご関心のある方

女性にご関心のある方

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴスの訃報

2014 JUN 13 1:01:05 am by 東 賢太郎

コリン・デービス、クラウディオ・アバド、ゲルト・アルブレヒト各氏と相次いで20世紀の巨匠が亡くなりましたが、今度はラファエル・フリューベック・デ・ブルゴスさんの訃報をききました。

4氏ともライブを聴き楽しませていただいたのがついこの前のようで、時の流れは予期せぬ速さでどんどん大事なものを奪っていきます。若い頃、実演でフルトヴェングラーを聴いたワルターを聴いたという方がうらやましくて仕方ありませんでしたが、そろそろ自分がそういう年齢になってきているのかもしれません。

ブルゴスさんはまずフィラデルフィア管の定期に現れて84年の3月2日と9日とに聴きました。プログラムを見ると2日がストラヴィンスキーのプルチネルラ、ヒンデミットの弦楽器と金管のための協奏曲、ファリャの三角帽子であり9日がベートーベンの交響曲第4番、ドビッシーの夜想曲、アルベニスのイベリアから3つの小品だったようです。残念ながら記憶がありません。

2度目はロンドンで85、6年ごろと思いますが、ロンドン交響楽団を振った田園交響曲とシェラザードというプログラムでした。昔のことなのでそこまで覚えているのは少ないのですがなぜ記憶にあるかというと、性に合わない演奏でとても不快になり怒って帰ったからです。ホールはバービカンでどうもあそこの音は好きでないのも悪かったのですが、シェラザードはベンチマークであるアンセルメとあまりに異なり許容しがたかったように思います。

その初対面のトラウマから以後は遠ざかってしまい、3度目にきいたのは10年ほどたった96年のチューリッヒ・オペラハウスでのカルメンでした。この年はスイスでの日本企業による起債が活況で野村證券はスイスフラン建てワラント債や転換社債の引受主幹事を何本もやらせていただきました。調印式はチューリッヒで行うので社長様がお見えになり、当時スイス社長だった僕はホストとして昼には全引受業者20-30人を集合させて会社様と調印、夜にオペラをご一緒してディナー(だいたいがチーズフォンデュー)、翌日はユングフラウやピラトゥス観光へお連れするというのがお定まりのコースでした。

などと書くと優雅な稼業に聞こえますが、この年は起債数が記録的に多くて体の疲労度も記録的であり、40歳の若僧が野村代表として二回りほども年上の上場企業の社長様ご一行とべったり2、3日おつき合いするのですから気苦労も半端ではありませんでした。それが1年中、ピークの時期はほぼ毎週、時には同じ週に2件重なってやむなくディナーをハシゴしたこともあります。腹が目立って出てきたのはたぶんこの年からでした。

そういう年に、お客様をご案内して聴いたのがブルゴスさんのカルメンでした。2月10日のことです。接待ということもあったかもしれませんが、どういうことか歌手はみんな忘れてしまっていて、すごく有名な人だったでしょうがプログラムを探さないとわかりません。先に書いた理由からあまり期待してなかったのですが、予想に反してブルゴスの指揮は本当に見事で、僕はチューリッヒ時代の2年半にここで何度もオペラを観ましたが、サンティのボエーム、ウエザー・メストのバラの騎士とホフマン物語、そしてこのカルメンがトップ4でした。カルメンが誰か覚えていないのに公演の記憶はあるというのは、オケ・パートがあまりに素晴らしかったからで、以前書いたテノール不調だったのにオケで圧倒されたサンティのボエームと双璧でした。

帰国して一時、読響会員だったことがあるのですが、そのブルゴスさんの名前を見つけて一番の楽しみしていたところ代役になってしまいがっかりしました。これもよく覚えているのだから、4度あった機会の3回はどれもが印象にあるのです。今はあんまりカルメンの気分ではないのですが、週末にでも彼のパリ・オペラとやったレチタチーヴォ形式の名演CDを聴いてあの96年の感動を偲んでみようかなと思います。ご冥福をお祈りします。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。