春の祭典ブーレーズ盤のミス

2024 APR 27 1:01:43 am by 東 賢太郎

完璧のように言われているブーレーズCBS盤だがミスはある。本稿では数多おられると聞く「春の祭典フリーク」の皆様のためにそれをお示しする(まだあるかもしれないが気がついた限り)。妙な音?も含まれており、ミスだけではないから「これで曲を覚えてしまったので後に困ったことになった所」のリストである。スコアは https://imslp.org/ で無料検索できる。

第1部

序奏2小節目 ホルンの3連符の2音目が長すぎ(ミス)

練習番号22 ティンパニがチューニングするb♭音が混入

36の3小節目 ピッコロ・トランペットの d が c になっている(ミス)

第2部

93の直前 スネアドラム?のような音がかすかに鳴る

98の前の小節 コントラバス?の g# がかすかに鳴る(なぜだろう?)

193の前の小節 ティンパニが十六分音符一個飛び出し(ミス)

〈ここでブーレーズが何か言葉を叫ぶ〉

194の2小節目 またミス(立ち直れずそこから4打が乱れる)

この録音は1994年のCDでは「Severance Hall, July28,1969」と記載されているが「練習場(教会)で楽員に伝えず一発どりした」とティンパニストのクロイド・ダフからきいた弟子の方が僕の上掲youtubeにコメントをくれており、とすれば記載は表向きの情報ということになる。193ミス直後のブーレーズの叫びは「止めずに最後までやれ」ではないかと想像する(聞き取れない)。あそこは切り取ってやり直しがきかない。195からエンディングまでの追い込みはライブさながらの熱したアッチェレランドであって、その瞬間に、一期一会の出来と判断したのだろう。うがった見方かもしれないが、それがあったから最後の3ページの、ライブでもそうはない白熱の締めくくりができたかもしれない、だから録り直しをしなかったのではないか。

「スコアにレントゲンをかけたようだ」という1970年当時の日本でのコピーは静的で分解能の高さを謳ったものでうまい表現だが、それは多分にCBSのプロデューサー、録音技師、スタッフの音の作りこみの特性である。演奏としての特徴を書くとこうだ。ミクロに至る指揮者のスコアリーディングのレクチャーに全奏者が納得し、技量が図抜けている彼らがモチベーションを持って実現する演奏自体が時々刻々彼らをインスパイアし、成功させるための尋常でない緊張感が支配しながら、名人ぞろいでリアライズに余裕がある演奏だ。つまり、オールスターメンバーがサドンデスの決勝戦に臨んだような、極めて稀(まれ)だが演奏会場で数回しか遭遇したことのないライブ演奏に近い。つまりレントゲン写真よりカルロス・クライバーとベルリン・フィルのブラームス4番に近い。それをこれまた稀であるオーケストラに近いマイクで倍音まで拾う分解能で記録した、稀×稀の超レアな録音なのである。

以上のミスをブーレーズが気づかなかった可能性は限りなくゼロに近い。アナログのマスターテープの修正はできなかったか、または、何らかの別な理由で見送ったと思われる。おそらく両方だ。演奏中から、録り直してもこうはいかないとブーレーズが判断したことだ。上記のティンパニ奏者クロイド・ダフ氏(1916~2000、首席奏者在籍期間1942~81)によると。朝8時に始まった「練習」は止まらず、ダフは「よし最後までやったろうじゃないか」とホルン奏者と目くばせしたと書いている。ブーレーズがオーケストラを欺いたのか興がたまたま乗ったのか、いずれにせよ奏者は予期してなかったからこそのライブ感と思われる。修正は音源をデジタル化してからなら可能だが、そうすると僕がyoutubeにあげたLPレコードとCDの齟齬をこうして指摘する者が現れ、著作権問題はなくとも指揮者、オーケストラの美学上の問題はありえた。

この稿を書くかどうか長年迷ったが、このミスを誰かが指摘しているかどうかは知らない。クロイド・ダフ氏はジョージ・セルが信頼し彼の時代のクリーブランド管弦楽団を支えた名手中の名手であり、ティンパニストの方は憚ったのかもしれない。名誉のために書くが、193,4は三連符の中なのを頭を叩いており同じ勘違いであり、セッションを分けて録るつもりだったのが一発勝負になってしまったからの本来あり得ないものだ。彼はそれ以外は全曲に渡って音程、リズムともそれこそ完璧でこの演奏の成功に大きく寄与している。152の f-d-a-f は今でもヘボいのが多く、これで記憶しているのでほとんどがアウトだ。僕がまずこのレコードを好きになったのはティンパニの音のすばらしさに衝撃を受けたからで、彼あってこそその音をアップしたバランスで録音する発想が出ただろう。

僕は同録音のLPレコード2種(①初出盤と➁米CBSリプリント盤)、③米CBSカセット、CDはドイツで買った④1994年SONY盤(Super Bit Mapping、オランダ製造)⑤2014年ブーレーズ全集SONY盤を持っているが、①が倍音成分が潤沢で音彩が豊かであり、リプリントのたびに落ちている。ただ解像度は④が高い。PCでは(僕のヘッドホンでは)チューニングのb♭は聞こえにくいかもしれないが④では明瞭だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《「春の祭典」論考》

2024 APR 22 21:21:56 pm by 東 賢太郎

本稿は「ブーレーズ / クリーブランドのトランペットの僅かな間違いの問題」に正答され、先日、だいぶ前の稿(マリス・ヤンソンス)にコメントをくださり、よろしければとお薦めのデプリースト / オレゴン盤を貼ってくださったhachiroさんがいかに「春の祭典」をお好きかと知ったその一点において、心よりうれしく、また触発もされたことで書いた。

同盤は初めて聴いた。hachiroさんは8位に推されているが、トーマス / ボストンを評価されていることからも納得がいく。練習番号86の第2Trのfがgなのは個人的には賛成しないのと、ティンパニが146の入りが少し(二度目も)、149の前の小節ではかなりフライングなのが惜しいが、録音もアコースティックも良く楽しめた。世界のオーケストラの同曲の演奏能力は70年代から伸びた。米国が一頭地をぬいたが、ジュリアード、カーチスの俊英(オケの人数しかいない)が各地で主席クラスにつくという欧州にはない中央集権的エリート養成システムの威力は小澤 / シカゴ響の1968年(!)の録音で確認できる。その恩恵はオレゴン響にも及んでいたのかと思わせる出来だ。

思えばもう20年前からほとんど買ってないし実演を聴いてもいないから祭典フリークは名乗れなくなった。この曲は20世紀最高のクラシック作品である。しかし、何度でも書いてしまうが、僕にとってはブーレーズCBS盤が規格外なのだ。2度きいたブーレーズの実演でもこんな音はしなかった。だからもう絶対に現れないイデア化した「レコード上のクラウドな存在」という意味でビートルズのSgt Pepper’sと同格になってしまった唯一のクラシック録音だ。となると誰のを聴いてもコピーバンドのSgt Pepper’sになってしまっているから困ったものだ。

ブーレーズCBS盤は複雑な各パートのリズムの精緻さが “数学レベル” に尋常でなく、そういう頭脳の人が指揮台に立っている緊張の糸が全編にピーンと張っているということだけにおいても驚くべき演奏記録だ。第2部序奏は、高校時代、別な恒星系の惑星に連れてこられた気がして背筋が凍っていた。管弦の mf を抑え、逆に、pである緩い張りのバスドラとティンパニを mf に増量した練習番号80は山のような岩から真っ赤な溶岩流がぷすぷすと噴煙を吐いて押し寄せるようで、恐怖で眠れなくなっていた。87(楽譜)ではいよいよ異星の奇怪で巨大な生命体を目の当たりにし、それが面妖に蠢きながら虚空に白粉のようなものを吹き上げている仰天の光景が見えてしまった。

ブーレーズCBS盤は複雑な各パートのリズムの精緻さが “数学レベル” に尋常でなく、そういう頭脳の人が指揮台に立っている緊張の糸が全編にピーンと張っているということだけにおいても驚くべき演奏記録だ。第2部序奏は、高校時代、別な恒星系の惑星に連れてこられた気がして背筋が凍っていた。管弦の mf を抑え、逆に、pである緩い張りのバスドラとティンパニを mf に増量した練習番号80は山のような岩から真っ赤な溶岩流がぷすぷすと噴煙を吐いて押し寄せるようで、恐怖で眠れなくなっていた。87(楽譜)ではいよいよ異星の奇怪で巨大な生命体を目の当たりにし、それが面妖に蠢きながら虚空に白粉のようなものを吹き上げている仰天の光景が見えてしまった。

僕は文学的、詩的な傾向の人間でもSF小説マニアでもなく、音楽からこんなにリアルで色まであるヴィジョンを受け取った経験もないから自分でも驚いた。このレコードは発売してすぐに買ったが、「スコアにレントゲンをかけたような演奏」がキャッチコピーだった。レントゲン?そんなものはかけてない。彼は mf を逆転させているように何かを “抽出” しているのだ。それはまずストラヴィンスキーの脳内に響き、スコアに内在しているものだ。いったい何だろう?僕は知りたい一心でスコア研究にのめりこみ、1991年にアップルのPCと米国製MIDIソフトとシンセサイザーとクラビノーバを買って、自分でオーケストラ・スコアを鳴らしてみた。この実験は鍵盤の前で膨大な訓練と時間を要求したが、それに見合うたくさんの感動と学習があった。

この曲はリズムだけでなく管楽器、打楽器の比重が弦より重い点でも伝統を破壊している。弦は91のVaソロ6重奏(ドビッシー「海」Vcの影響だろう)以外にレガート的要素がなく、その部分の旋律は(Vaだけロ長調で書いているが)シ、ド#、ミ、ファ#の4音だけででき、複調、鏡像の対位法であり、同じ4音のVc、Cbソロのピチカートと空疎なハーモニクスが伴奏するという超ミニマルな素材で異界の如き音楽史上空前の効果をあげ、最後の1音で弱音器付きTrがpppでひっそりG♯mを添えるとレ#が短2度でぶつかった三和音世界に回帰してほっとさせられる。以上たった8小節の事件だが文字で描写するとこれだけかかる。顕微鏡で分析すべきレベルの微細な和声とオーケストレーションの実験が為されており、ここをすいすい奏者まかせで通り過ぎる指揮者はもうそれだけでパスだ。

この曲はリズムだけでなく管楽器、打楽器の比重が弦より重い点でも伝統を破壊している。弦は91のVaソロ6重奏(ドビッシー「海」Vcの影響だろう)以外にレガート的要素がなく、その部分の旋律は(Vaだけロ長調で書いているが)シ、ド#、ミ、ファ#の4音だけででき、複調、鏡像の対位法であり、同じ4音のVc、Cbソロのピチカートと空疎なハーモニクスが伴奏するという超ミニマルな素材で異界の如き音楽史上空前の効果をあげ、最後の1音で弱音器付きTrがpppでひっそりG♯mを添えるとレ#が短2度でぶつかった三和音世界に回帰してほっとさせられる。以上たった8小節の事件だが文字で描写するとこれだけかかる。顕微鏡で分析すべきレベルの微細な和声とオーケストレーションの実験が為されており、ここをすいすい奏者まかせで通り過ぎる指揮者はもうそれだけでパスだ。

この曲が人口に膾炙しているのはロシア(ウクライナ)民謡由来の旋律を素材にしていること、つまり音素材も旋律素材もシンプルで朴訥で親しみやすく、奇怪の裏に仄かに人肌が残っている点で12音技法と一線を画しているからだ(「結婚」はよりそれが鮮明である)。素材がロマン派的効果に向かう火の鳥の因習的世界を「回避」したのがペトルーシュカだが、ついに「拒絶」に進んだのが春の祭典だ。従って、素材の口当たり良さを表に出しつつリズムの饗宴に仕立てて興奮を煽る最近の傾向は作曲者の意図とはかけ離れた “ロック化” であり、セリエル音楽だけがもっている、まるで入学試験会場のようなシリアスな緊迫感と微視性を張り巡らせたブーレーズ盤とは一線を画すどころか、もはや別な曲である。

論考というタイトルにしたが、この曲について語りだすとあの指揮者がどうのこうのというお話にならない話題には至らず、ワンダーランドのようなスコアのミクロ世界に入り込み、ブーレーズ盤でそこがどういう音響で鳴っているかに収束してしまうのはどうしようもない。口で話しても数時間はかかる。止まらないのでやめるが、演奏とはそこから何を読み取ったかという指揮者の脳内のリアライゼーションに他ならない。ブーレーズの聴覚、解析力は音楽世界でなくとも破格であり、高校時代、強烈に響いたのは彼の読み取ったもの、ストラヴィンスキーの脳が天界からのシグナルを受信したが自演ではリアライズされていなかった何物かだと考えるしかない。同様の経験の方はきっとおられるだろうが書物、雑誌等でそうした論評に出会った記憶はない(あれば感動して覚えている)。つまり以上はゼロからの私見であり、そこからブーレーズが産み出した音楽に興味が移り、20世紀音楽の森に分け入ることになった。クラシックへの入り口がそこだったのはやっと齢70手前でシューベルトに涙する境地に至れたという意味でとても回り道だったが、作品との関係というものは秘め事のようにプライベートでインティメートなものだと思う。

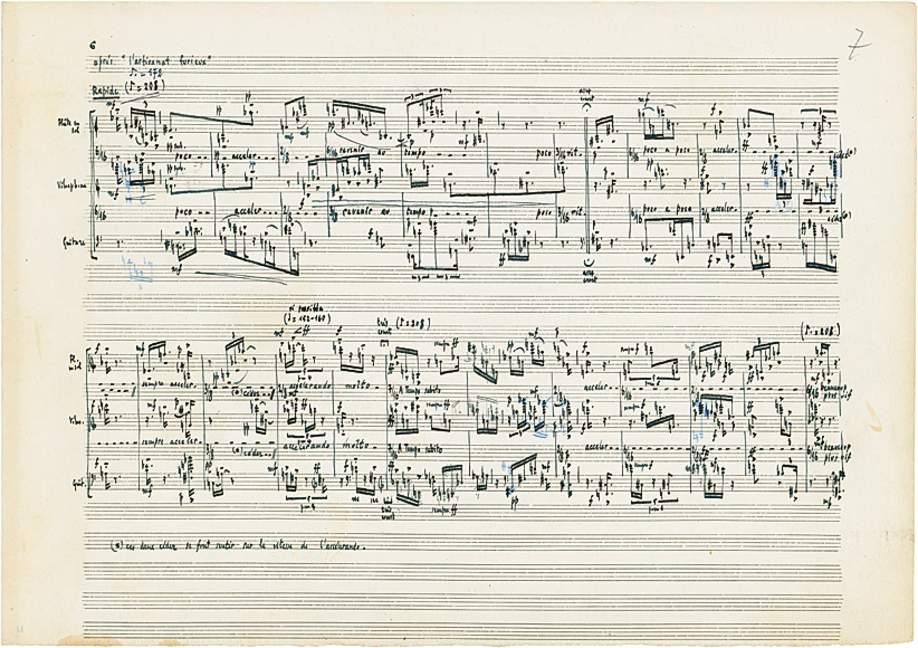

ブーレーズは春の祭典を研究している頃(または以前)にこれをピアノで着想したと思われる。ウェーベルンやメシアンが聞こえつつも、後に管弦楽に写し取った音響には春の祭典CBS盤の嗜好が伺える。

ピアノのための『12のノタシオン』1-4 & 7(1945)管弦楽版(1,7,4,3,2の順)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ジョン・ケージ小論《 Fifty-Eightと4′33″》

2023 OCT 26 11:11:41 am by 東 賢太郎

(1)直島できいた心臓音の衝撃

4年前に瀬戸内海の直島に泊まった時に「心臓音のアーカイブ」を訪れた。『 心臓音の数だけ人の命があり、人生があり、一つとして同じものはありません。ハートルームで無数の心臓音に包まれていると、命の尊さ、儚さ、かけがえのなさに、自然と思いを巡らせていく・・』 というコンセプトでフランスの彫刻家クリスチャン・ボルタンスキーが2008年以降、世界中で集めた人々の心臓音を恒久的に保存し、聴くことができる小さな美術館である。もちろん、望めは誰でも自分の心臓音を登録できる。

幾人かのものを聴かせていただいたが、たしかに個人差はある。しかし僕を驚かせたのはそれではない、マイクロフォンで拡大された心臓音というもののたくましい雄々しさ、猛々しさであって、響きという静的な語感のふさわしいものではなく、嵐に大海がうねる波動を思わせたことだ。自分の中でこんな荒々しい作業が一刻の休みもなくおこなわれているだけでも俄かには信じ難いことであり、そのおかげで脳に血が回って意識の明かりが灯されているのだから生きているということはそれだけでも大変なことなのだ、しっかり生きなくてはと殊勝な気分すらしてきたものだ。

人体は音を出している。英語にはinner voiceという言葉があるが、良心と訳すのだから宗教的なコンテクストだろう。ハート(心臓)は即物的な器官であり、そんな善性のものでも、ロマンティックなものでもない。人間ドックで自分の胃や大腸の画像を見たとき、それは自分の一部分どころか得体のしれぬ赤い肉塊であって、他人のであっても見わけもつかない。それをあたかも僕の所有物であるかのごとく医者は語るのであり、それでいて、所有権者のはずの僕よりも医者はそれを知り尽くしているようにも語るのだ。その奇妙な感じ、経験者もおられよう。親にもらったものではあるが、親とて意図して製造したわけではなく、僕はせいぜいその管理者か保護者にすぎないというものでほんとうの所有者はわからない。親でも医者でもないなら、人智の及ばぬ天の彼方におられる全能の方であろうかという結論に漂着しても仕方ない感じがする。

ボルタンスキーの美術館は心臓音を展示するアートギャラリーであり、音というものに関心のある僕に衝撃を与えたカテゴリーキラーである。ちなみに直島はクオリティを世界に誇る総合造形芸術アイランドとして海外に著名である。島ごとが一個のオープンエア美術館といった風情であり、ボルタンスキーのような斯界の著名アーティストを自由に腕を振るわせる条件で参集してもらい、存分にその才能が発揮された展示物がそこかしこに点在するという夢のような場だ。ベネッセハウス様にお世話になったこのときの体験は、僕の造形アート理解の次元を飛躍的に変えてくれた(「野村ロンドン会」直島旅行)。

本稿をそれで書き起こすのは、まったくの偶然でyoutubeで発見したジョン・ケージの音楽をきいて、直島に遊んだゆったりした時間を思い出したからだ。そう、それはケージに似ているのだ。直島体験なかりせば僕はケージの音楽には無縁で終わっていたかもしれない。あそこでは、島の広大な敷地を生かして展示ホール内の残響まで周到に設計されていると感じた。それが周囲と一体になって生まれる空気感(アンビエンス)は残響にとりわけこだわりがある僕には忘れがたいものだった。そうした空気感というものはその場に立って五感で味わうしかなく、実は絵画や彫刻であっても、その「入れ物」である天井の高い美術館の空間と切っても切れないことはルーブルやメットに行った人はご存じだろう。

(2)無響室で聴こえるもの

残響とアンビエンスを正面から論じる音楽評論家は見たことがない。オーディオ評論家はいそうなものだがやっぱり見たことがない。木造家屋に住む日本人にとってそれは録音会場まかせのディファクトであって、レコードやCDの「録音評」の仕事であり、どんなオーディオ装置でそれをうまく鳴らすかという商売に持ちこまれてしまう。僕のようにリスニングルームを石造りにして自家で発生させようなどという人はまずいないし、業界としては困った変人扱いだろう。とんでもない。チェリビダッケはある曲のテンポ設定の質問にフルトヴェングラーが「それは音がどう響くかによる」と答えたのをきき、メトロノームの数字だけを元に決められたテンポ設定は無意味だと悟っている。残響とアンビエンスを重視しない人の演奏も音楽評論もダメなのだ。

僕はある会社の無響室に入れてもらって、残響ゼロの世界に絶句したことでそれを悟った。ジョン・ケージはハーバード大学で初めて無響室に入ったときの経験をこう語っている。「無音を聴こうとしたがそれは叶わず、二つの音を聴いた。一つは高く、一つは低かった。エンジニアにそのことを話すと、高いほうは神経系が働いている音で、低いほうは血液が流れている音だという答えだった。体内からの音を聴き、沈黙をつくろうとしてもできないこと、自分が死ぬまで音は鳴り、死後も鳴りつづけるだろうから音楽の未来は大丈夫と考えた」。ケージは体内の音を聞いたことで宇宙に無音はないとポジ・ネガ転換した発想を持った。僕は自分が発した声の変調に驚き、シーという耳鳴りを聞いたのを除けば、ここに閉じ込められたらという恐怖だけだった。真空の宇宙空間は無音だが、それは鼓膜が察知する波動がないというだけであり、体内に発する波動も脳は「音」と認識することをケージは発見した。脳が創り出しているものが「音」の正体ならば、宇宙の果てまで行こうが音はある。その命題は人体という小宇宙を起点とした宇宙観の転換にすぎないわけだが、それを考察する我々の脳も宇宙の一部だから正しいといえなくもない。

(3)遠い記憶

幼時に「ぷかぷかと宇宙に浮遊した」ときのことは前稿に書いたが、浮遊というとルネ・マグリットのこの著名な絵がある。しかし、こうではなかった。

もっと暗くて、心象はこんな質量感を伴う現実で、だから怖かったのであり、

こんな無重力感があった。あれは母の胎内にいたときのぷかぷかだよと言われればさもありなんという感じのものだ。でも、もしそうならば、あの重いものを移動させろ(Carry That Weight か?)という強烈な義務感は何だったのだろう?

その時の気分を思い出すものがないかと長らく探していた。あった。この音響が与えるイメージ、うなされていた時の「感じ」に似ている気がする。

これを聞きながら瞑想する。あの光景がゆっくりと心に満ちる。神が杖(つえ)をかざすと持続音の暗い霧に新たな音が一条の光のように差し込んで調和し、徐々に徐々に思いもしない色彩を帯びた和声が産声をあげてくるさまは天地創造の荘厳な神秘のようだ。

天が肉体に共鳴しているとしか表現のしようがなく、その理由はどこがどうという形では見当たらない。喩えるなら、気が合って一緒にいても飽きない人。何がそうさせているのかはわからない、単に、トータルに「合う」という言葉でしか伝えられない。それでもこれを僕は良い音楽と思う。

(4)カテゴリー・ブレーカー

作品は結果がすべてだ。偉い人の作品だ、少々退屈でも忖度しましょうなんてことはない。ということは、この曲がどのようなプロセスを経てこうなったか、どんな技法か、指揮者がコンクールで何位か、オーケストラがどこかのようなことはまったくどうでもよいことになる。そういうことを詮索したくなるのがクラシック音楽だが、それは作曲家名がクレジットされた楽譜があるからなのだ。楽譜はあって結構だが、モーツァルトは楽譜にした何倍もの音符を聴衆の前で放っていたのであり、それは聴けなかった我々の知らない評価の源泉があった。

彼の楽譜は自分にとっては備忘録であり、他人にとっては弾かせるための総譜でありパート譜であり、なによりプライドを持って生きるための名刺であり商品だった。死後に妻が生計のため換金する動産となったところから楽譜のセカンダリー市場が登場し、付加価値が発生する。それは作品の真実とは無縁である奏者や評論家のエゴを満たし食い扶持になる価値で作曲家とは何の関係もなく、モーツァルトが何者か知らないし知る知性も関心もない一般大衆に一時の見栄であるプレミア感を売るための膨大な手垢である。モーツァルトは知らないクラシック音楽という概念は、そうした泥にまみれた醜怪な雪だるまであって、そんなものが僕を感動させることはない。

小節線がなくて、ぽんと音符がひとつだけあって、あとは長さも強さも君たちが適当にやってくれなんて作曲家はそうしたクラシック界においては尊敬されないし、そんないい加減な曲を聞きたい聴衆もいないだろう。しかし、それでも良い曲だったねとなればいい。それが音楽の本質でなくて何だろう。モーツァルトの曲はそうやって生まれたし、ジャズのセッションみたいに、演奏家がやる気になって一期一会の音楽が生まれる場は今も生き生きと存在するのだ。充分に魅力があるし、いわゆるクラシック的な音楽の場においても、作曲家は演奏家に曲のコンセプトと霊感とインセンティブだけ与え、コーディネートする役になることが可能である。ジョン・ケージがしたことはそれだ。

その意味で彼はクラシックのカテゴリー・ブレーカーであった。ただ、10匹の犬を集めてオーケストラだと主張すれば通ってしまいかねない魔法が使えたという類の評価がされがちであり、それは彼の作品をこんなものは音楽でないと騒ぎ立てた連中の末裔が評価を否定できなくなって、辺境地の奇観に見立て、苦し紛れに与えた奇矯な間違いである。ブレークもなにも音楽の本質はいつも楽しみであり、弾き手や聴衆が良いと思うかどうかだけであり、意味もない権威にまみれたクラシックのカテゴリーなどはずっと後天的なものなのだ。ケージは絵空事でない真の音楽哲学を持った作曲家だが、理系的資質ゆえ空気を読まず、それに加えてアバウトな文系気質もあったという天与のバランスがあったからこそブレーカーに見える存在となれた。ケージの評価にはアバウトに過ぎようが、そうであったと仮定しなくてはできない革命を彼がなし遂げたという評価を僕がしていることは宣言しておきたい。

それでもアバウトに過ぎるならこう書こう。誰かさんが音楽をn個書いたらg個が良い曲だったとする。作曲家の評価はg/n(ヒット率)と良さの度合いq(品質)で決まるからq×g/nという確率であり、q×g/n=f(良さ)である。良さは物理的に不定形(定義困難)だが人の集合の属性の発現確率でのみ表せる。よって、作曲原理(三和音、無調、セリー、偶然etc)は変遷するが、作曲家の評価は確率で決まるという原理は不変である。このことは未来にもジョン・ケージが現れることを予言する。

(3)数学と音楽

この音楽のタイトルがFifty-Eightであるのは、なんたらというメインタイトルがあって副題が「58人の木管奏者のための」というスタイルをやめて、58をメインに持ってくるとルール化したからだ。同じ楽器数の2つ目の作品はその右肩に小数字でべき乗のように2とつける。この流儀のをナンバー・ピースと呼ぶ。彼は数学好きなキャラだろうが、いっぽうでキノコ研究に人生をかける人だ。作曲家なのに合理的でないと思うのはちがう。数学者にならないすべての人には数学の勉強は無駄だが、人生に膨大にある無駄に空費する時間を勉強時間以上に減らしてくれるから合理的な人は数学を勉強するのである。そうでない人がこんな音楽を書けるだろうか?

(3)分岐点だった「易の音楽」

ケージが量子力学を知っていたかは不明だ。1992年没だからたぶん我々ほどは知らない。量子力学が正しいことは高速演算速度を可能にする量子コンピューターが実現したことで大方のインテリの共有知になり、文科系の人でも宇宙は量子もつれ(quantum entanglement)が支配し、偶然が自然(ネイチャー)の属性なのだ程度は悟ったろう。ということは、科学には縁遠いことが許される音楽家の間でも変化が起きてしかるべきだ。それは偶然音楽(chance music)に後半生こだわり、数々の傑作を残したジョン・ケージの再発見だと予想する。彼の楽曲は誰も音楽を支配せぬアナキズムであり、演奏してみないと予想はつかず、同じ演奏は二度とない。この現象は「サイコロを振った」といえるが、それがありのままの宇宙のなりわいだということは誰も否定できなくなった。多くの僧侶や宗教家が「仏教と量子論は似ている」といっているが、原子論絶対の西洋科学では説明できないことを量子力学はよく説明し、仏教ともども非原子論的だという共通項があることは誰しも認めるだろう。

偶然音楽に移行する前、ケージは打楽器、プリペアド・ピアノによる複雑なリズム構造を持つ無調の音楽を書き、Living Room Musicのように演劇やダンスと組み合わせたり東洋思想と融合するなどフロントを拡大した。彼の楽器はピアノであり、全部がソロか室内楽でオーケストラという発想はなかった。偶然音楽の契機はあなたが運命をキャストできるとする中国の「易経」を知ったことだった。二進法、六十四卦等の規則性、および占術の偶然性の合体を見つけ、ピアノ独奏の「易の音楽」(Music of Changes、1951)を書く。六十四卦といういわば原理の如きものにピッチ、テンポ、強弱、長さを割り当て、投げたコインの結果にもとづいて作曲をする思想は作曲家の権威を破壊している。

(4)シェーンベルクとブーレーズ

「易の音楽」はセリー主義だったブーレーズのピアノ・ソナタ第2番 (1948)、第3番(1955-63)の間の作品だ。3年ほど先行した第2番をケージが意識しなかったとは考えにくい。一時は同志であったブーレーズは神の真理を自作に織りこむという行為の有用性を確信した人という意味で、十二音技法にそれを見ていたシェーンベルクと通じる。それはいわば信仰への確信であって、表面的な理解しかなかった日本で彼がブルックナーを演奏するなどと誰が想像したろう。しかし、彼がカソリック信仰に真理をみたというなら、ブーレーズにはプロテスタントのドイツ人指揮者よりずっと手掛ける根拠がある。

ケージは南カリフォルニア大学で2年師事したシェーンベルクに和声感覚の欠如を指摘され、「彼は作曲家ではありませんが、発明家であり、天才です」というレトリックで作曲は無理だと言われた。作曲家がサイコロを振って不確定である「易の音楽」は師の判断を無視するユーモラスな解答だったのではないか。ブーレーズは能力不足を東洋思想で埋めると批判した。鋭い指摘だ。ケージはコロンビア大学で鈴木大拙に学んだ禅思想に影響を受け、原子論に依拠するシェーンベルク、ブーレーズと袂を分かつ。東洋に接近した先駆者マーラー、ドビッシーの関心は音階で、旧来の美学の平面上にあり、宗教という精神的支柱まで寄ったのではない。ジョージ・ハリソンのシタールと変わらず、ドビッシーがきわだって成功したのは彼の図抜けた音響センスがガムランという異物を消化可能なまでに化学変化を加えたからである。

ユダヤ人のシェーンベルクとカソリックのブーレーズは信仰という行為を客体化した地平では理解しあえたが、ケージは演奏における古典的な偶然であった即興や通奏低音が人間の趣味性に関わると否定し、アーティストのエゴを廃し、それを認めるぐらいなら偶然という物事の混沌を受け入れることにした。つまりシェーンベルク、ブーレーズは神の摂理の全面的代弁者としての司祭であり、その権威は絶対に手放さなかったが、ケージはそれを「偶然の採用」までに留めることになる。父譲りの発明家気質、無響室での体験、ビジュアルアーティストとしての嗜好、20世紀の振付の巨匠マース・カニンガムの影響など、各々が脈絡があったとは思えない必然が混然一体となって彼の人生のchanceとなった。

数学者ブーレーズより数学的人間であるケージは易経の構造原理だけが関心事だった。構造は数学でありその採用は構造そのものに真理性なくしては人を説得しない。そこに自信がなかったのではないか。易経と原理でつながる禅思想への帰依はその答えだろう。「いくら観察してもさらにわからなくなる」と言ったキノコは、恐らく、彼にとって鈴木大拙師にも勝る宇宙の真理を説いてくれる存在であり、数学化できないから音楽化もできなかったが、わからないキノコを不確定の受容という形で音楽に取り入れたというのが私見である。因習的、常套的、世俗的を忌避し、誰がどう見ようが本質以外には目もくれぬケージの哲学者的な一本気には大いに共感を懐くものである。

(4)猫が演奏する「4分33秒」

晩年に近づくと、chanceは大規模編成の中に仕組まれるようになる。Fifty-Eightはリズム指定がなく「浸る」しかない。音の全身浴である。天空の波動も心臓音も耳鳴りもすべてそれである。これがアトモスフェール(atmosphère)だ。人またはものを囲んでいる独特で無形の性質のことで、そこにいて浸っているという感覚が音楽を聞くこと、生きていることである。ケージにはそれが音楽で、楽音はその一部にすぎず、楽音と非楽音には違いがなく、よって、楽音がなくとも音楽は成りたつという命題が論理的に導き出される。その実現が4′33″(「4分33秒」)という楽曲である。聴衆が感知するのは、音を出さないピアニストというオブジェ、4分33秒の時間内に鼓膜が察知する会場のすべての非楽音、および、自分の体内で察知したすべての波動(心臓音、血流音、耳鳴り等)というアトモスフェール。これは実に「直島的」だ。

4′33″はいうまでもなく猫でも演奏できる。怒った聴衆が「馬鹿にするな」と舞台に駆け登り、猫は逃げ、彼はショパンを弾き始め、場内が騒然となり、パトカーのサイレンが鳴って警官隊が闖入し、パーンという乾いた音を発して男を撃ち 殺したとしよう。それが仕組まれた寸劇であっても現実であっても4′33″という作品は成り立っており、4分33秒が経過した瞬間に演奏は終了する。このコンセプトを音楽と呼ぶことに100%賛同したい。僕にとって「音楽」とは我が身と宇宙の波動の共振に他ならず、そうした寸劇も、それが喚起するだろう観客の驚きや悲鳴もすべてが波動である。この思想は直島でオブジェに瞑想して感じたもので、興味ある方はご訪問をお勧めしたい。

殺したとしよう。それが仕組まれた寸劇であっても現実であっても4′33″という作品は成り立っており、4分33秒が経過した瞬間に演奏は終了する。このコンセプトを音楽と呼ぶことに100%賛同したい。僕にとって「音楽」とは我が身と宇宙の波動の共振に他ならず、そうした寸劇も、それが喚起するだろう観客の驚きや悲鳴もすべてが波動である。この思想は直島でオブジェに瞑想して感じたもので、興味ある方はご訪問をお勧めしたい。

(5)神はサイコロを振る

スピリチュアルではあるが霊界の話ではなく我々の住む世界の現実であることを説明するには、少々物理の話題に触れねばならない。波動は質量のある原子が伝えるものと、それのない光子が伝えるものがあることは一般に知られるが、いずれであれ、我々が知覚して認識しないと心は共振はしない。アトモスフェールを厳密に分離するなら、それは無形のもので物質ではないから原子でも光子でもそれらの揺れでもなく、つまり音でも光でもなくて質量もない。いわば(霊的な)「感じ」や「第六感」、(良かったり悪かったりする)「雰囲気」、あるいは(心で読んだり読めなかったりするコンテクストでの)「空気」とでもいうものだ。それが人から人へなぜ伝わるのかは物理的に解明されていないし、個人的には猫との間でも通じるのを体感しているので人間由来のものでもない。これは(質量がないのだから)重力(空間のゆがみ)に服しない。

前稿に書いたが、「五次元の仮想的な時空上の重力の理論は重力を含まない四次元の場の量子論と等価」であって、我々は三次元世界を時間という仮想概念をもって観察して生きているが、それと量子力学が証明する極小の偶然性(量子ゆらぎ)がある世界(五次元世界)は同じものであり、したがって、我々は現実とパラレルの世界に行くことができ、それがどれになるかは意志でなく偶然が支配しているのである。これがアインシュタインが相対性理論でたどり着かなかった結論であり、神はサイコロを振るのだ。ならば作曲家が振って何が悪かろう。世界を4分33秒だけ切り取ったものが4′33″になっており、結果論として、面白かったねとなればそれは良い音楽だ。

(6)ケージとチェリビダッケ

誰もが人生を自分の意思で決めて生きていると思っているが、実は by chance(たまたま)で生きているのであり、そんなふらふらしたものが人生であり、ケージも自分の意思で「偶然の採用」をしただろうが、実は量子力学なる神の決めごとに従った決断だった。4分33秒間の沈黙を聞かせて世界的名声を得たが、この音楽についてたくさん語っているが彼の書いた音符を一度も聞いたことがない支持者もたくさん持った。Fifty-Eightはスコアが58段と音はたくさんある音楽であり、陰陽の対を成すような作品だ。猫が鍵盤を歩いた音とこれと何が違うかという議論を封じることはできないが、何を音楽として真剣に向き合うかという問いを喚起したことでのケージの業績は誰よりも大きい。

誰もが人生を自分の意思で決めて生きていると思っているが、実は by chance(たまたま)で生きているのであり、そんなふらふらしたものが人生であり、ケージも自分の意思で「偶然の採用」をしただろうが、実は量子力学なる神の決めごとに従った決断だった。4分33秒間の沈黙を聞かせて世界的名声を得たが、この音楽についてたくさん語っているが彼の書いた音符を一度も聞いたことがない支持者もたくさん持った。Fifty-Eightはスコアが58段と音はたくさんある音楽であり、陰陽の対を成すような作品だ。猫が鍵盤を歩いた音とこれと何が違うかという議論を封じることはできないが、何を音楽として真剣に向き合うかという問いを喚起したことでのケージの業績は誰よりも大きい。

やはり東洋思想に開眼し、晩年には仏教に改宗して日本でも多く参禅を行なったセルジュ・チェリビダッケ(1912-1996)の発言はそのコンテクストで見るなら興味深く、ふたりは同じ音楽観だったわけではないが共通したものがある。チェリビダッケは「音楽は無であって理解ではなく体験されるものだ」とし、「音楽が美しいものと思うのは勘違いだ。音楽では真実が問題であり、美は擬似餌にすぎない」と言い切り、「音楽を聴くということは人生や世界、あるいは宇宙の真相を垣間見ることである」と語っている。傾聴に値する。あくまで彼は再現者であり創造者ケージと同じ次元では語れないものの、両人は音楽家である前に哲学者だ。僕はこういう人達の音楽を楽しみたい。

(7)ケージと自分

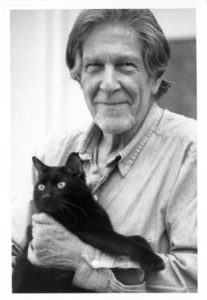

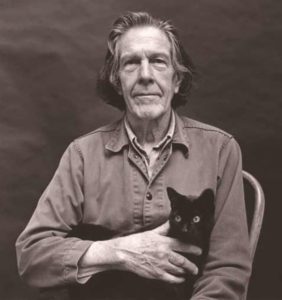

ケージに会ったことはないが、写真を見るに、きっとお茶目で優しくていい人だろうなという感じがする。感じというのは根拠がないアトモスフェールにすぎないが、ヒッピーみたいな写真もあるし、いちばん真面目に写っている左も大家然とした威圧感がまるでない。好奇心、ユーモア、気まぐれ、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪、アナキスト、理数系オタク、アイデア、創造力、実験、余裕、オシャレ無縁、浮かぶのはそんなイメージだ。猫好きがみなそうとまではいわないが猫と話せる人に悪い人はいない(僕の偏見)。そもそもアマチュアのキノコ研究家でニューヨーク菌類学会を設立し著作まである作曲家などどこにいよう。こうして書き連ねるに、自分とそこはかとない相似性を感じ、それとは何の関係もないがFifty-Eightが気に入ってしまったことで彼への関心が決定的になった。

ケージに会ったことはないが、写真を見るに、きっとお茶目で優しくていい人だろうなという感じがする。感じというのは根拠がないアトモスフェールにすぎないが、ヒッピーみたいな写真もあるし、いちばん真面目に写っている左も大家然とした威圧感がまるでない。好奇心、ユーモア、気まぐれ、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪、アナキスト、理数系オタク、アイデア、創造力、実験、余裕、オシャレ無縁、浮かぶのはそんなイメージだ。猫好きがみなそうとまではいわないが猫と話せる人に悪い人はいない(僕の偏見)。そもそもアマチュアのキノコ研究家でニューヨーク菌類学会を設立し著作まである作曲家などどこにいよう。こうして書き連ねるに、自分とそこはかとない相似性を感じ、それとは何の関係もないがFifty-Eightが気に入ってしまったことで彼への関心が決定的になった。

プリペアド・ピアノの発明は単なる楽器の改変だけではない、既存楽器の音をどうマニアックに磨くかというおざなりの美学をぶちこわしたのであって、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪を僕は背後に見る。彼は大学の図書館で100人の学生が同じ本を読んでるのをみてショックを受け、書庫に行き、名前がZで始まる著者によって書かれた最初の本を読んでクラスで1番になったが、そういう大学は見限って退学した。僕は大学に入ってしまってから不幸にも法学に些かの興味もない自分を発見し、2度アメリカに長期漫遊し、安田講堂の卒業式にボロのジーパンで出席した恐らく今もって唯一の法学部生ではないかと思う。特に権威や官僚が嫌いなわけではない、もっと嫌いなものはいくらもあるが、何を着ようかとそういうつまらない準備に時間を空費するのが何より嫌いなのだ。

ケージは父親に「誰かが『できない』と言ったら、それはお前が何をすべきかを示している」といわれた。のちに作曲は「目的のない遊び」と語ったのはその教えに従って誰もできない実験をしていたからで、彼にはそれが「遊び」であり「人生に目覚める方法」だったと思われる。僕は父につまらない質問をすると「お前の頭はなんのためについてるんだ」と突き放され、やむなく人にきかず考えて実験する癖がつき、やがてそれが遊び感覚になってその延長で生きてきた。仕事も遊びだから嫌でなく、おかげで音楽の勉強ができた。

ケージは辞書でキノコ(mushroom)がmusicの前であることで興味を持ち、研究にのめりこんでそちらでも著名人になった。「Zで始まる著者」の本を読んだ エピソードと重なる。無機的だが秩序ある動機だけで行動できる「メカニズムへの打算なき偏愛」と、「一期一会の偶然は特別なご縁」への理由なき厚い信仰心という矛盾する二面が縫合した人格は個性的であるが、まったく同じ二面を僕も持っており、科学絶対主義者でありながらスピリチュアリズムの信奉者でもあるが、真理は一つであるなら躊躇なく後者を採る。ケージがエリック・サティの音楽をキノコにたとえた関係性と同じ筋道でキノコは彼の音楽に何らかの投影を与えていると思われるが、作曲が遊びであるなら、作為や意図が介在しない最も美しい出来事であるキノコとの出会いを彼が上位に置いていて不思議ではない。

エピソードと重なる。無機的だが秩序ある動機だけで行動できる「メカニズムへの打算なき偏愛」と、「一期一会の偶然は特別なご縁」への理由なき厚い信仰心という矛盾する二面が縫合した人格は個性的であるが、まったく同じ二面を僕も持っており、科学絶対主義者でありながらスピリチュアリズムの信奉者でもあるが、真理は一つであるなら躊躇なく後者を採る。ケージがエリック・サティの音楽をキノコにたとえた関係性と同じ筋道でキノコは彼の音楽に何らかの投影を与えていると思われるが、作曲が遊びであるなら、作為や意図が介在しない最も美しい出来事であるキノコとの出会いを彼が上位に置いていて不思議ではない。

Fifty-Eightの実演(サンタンデールアルゼンチン財団)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ストラヴィンスキー「3楽章の交響曲」

2018 SEP 20 1:01:49 am by 東 賢太郎

ストラヴィンスキーはカメレオンといわれる。長年そう思っていましたが、あの3大バレエ流儀の曲がもう出てこなかった聴き手の欲求不満がこもった揶揄とすればもっともです。それほどあの3曲は劇的に素晴らしい。いや、路線変更なかりせば10大バレエができたかもしれないが、どんな形式にせよあれは彼の才能が20代でスパークした瞬間を記録したブロマイドのようなもので残りの7つは30代の顔を映したもの、つまり結婚、プルチネルラ、きつね、兵士、ミューズ風のものが続いたに違いない。我々はそれを手にしているのだからそれがストラヴィンスキーなのであって、最近はむしろ変転できたことが彼の才能だったと信じるようになりました。

ストラヴィンスキーはカメレオンといわれる。長年そう思っていましたが、あの3大バレエ流儀の曲がもう出てこなかった聴き手の欲求不満がこもった揶揄とすればもっともです。それほどあの3曲は劇的に素晴らしい。いや、路線変更なかりせば10大バレエができたかもしれないが、どんな形式にせよあれは彼の才能が20代でスパークした瞬間を記録したブロマイドのようなもので残りの7つは30代の顔を映したもの、つまり結婚、プルチネルラ、きつね、兵士、ミューズ風のものが続いたに違いない。我々はそれを手にしているのだからそれがストラヴィンスキーなのであって、最近はむしろ変転できたことが彼の才能だったと信じるようになりました。

彼の家系はポーランドの貴族でリトアニアに領地がありましたが没落しています。マリインスキー劇場で歌う高名なバス歌手の3男としてペテルブルグ近郊で生まれ、サンクトペテルブルク大学法学部の学友の父リムスキー=コルサコフの個人授業を受けたことが音楽的基盤となりましたが、火の鳥に師の残照はあっても春の祭典に至るともう見えません。その20代の10年間の音楽のプログレスは驚異的で、並行して法学部で学位も得ているように、創造力ばかりが強調して伝わりますがそれ以前に格別の学習能力があったと思われます。彼の父の蔵書は図書館並みの20万冊であり、その血をひいてその家に育ったわけです。

作風変化の”カメレオン”には2つの世界大戦の影響を看過できません。バレエ・リュスの公演は第1次大戦で妨げられて収入が途切れ、終戦後はフランスを転々としますが1945年にアメリカに移住して市民権を得ます。ナチズムゆえ居所をアメリカに移した音楽家は多いですが、彼は土地も作品の版権も失いフランスでの人気も失せた経済的動機が大きく伝記を読む限りあまり悲愴感がない。宗教もカソリックに改宗したし、蜜月だったディアギレフは不仲になったがお墓は一緒でベニスのサン・ミケーレ島にあるという、まさに変転の人生であったわけで作風だけのという話ではありません。

米国人になって書いた最初の作品が『3楽章の交響曲』でした。新天地を賛美するわけでも希望に燃えて見せたわけでもなく、まず書いたのが戦争交響曲だったことは作風変化にそれがもたらした影響を物語ります。第1楽章は日本軍の中国での焦土作戦、第3楽章はドイツ軍のガチョウ足行進と連合軍の破竹の成功というドキュメンタリー・フィルムを見たことにインスピレーションを得たとストラヴィンスキーが語っており、第2楽章は映画音楽として構想された(実現せず)楽想が使われています。戦争と映画。時代の影を色濃く宿している作品ということで彼自身がこれを「戦争交響曲」と呼んだのです。

冒頭、ト長調音階を駆け上りますがオクターヴを半音通り越した短9度(a♭)で着地します。音程としてはブルックナー9番の終楽章冒頭の短9度跳躍を想起させますが、急速な主題のいきなりのパンチはモーツァルトのパリ交響曲冒頭ばりでもあり不安定な印象は倍加しています。非常に面白いスコアで作曲時が63才。いま僕がその年です。30才の作品を思い出せとなっても難しいと思うのですが、彼はここで有難くも春の祭典ばりの短3度ティンパニ、複調、変拍子を復活させてくれています。

新古典主義と評される枠内に留まり、祭典にはないピアノとハープが主役にはなりますが、この作品は僕にとってそのDNAを継いだ曲として稀有の価値を持っており、記憶してしまってからはその代用品としてワークしております。外を歩いていると時に歩調に合わせて不意に元祖の「生贄の踊り」のコーダのティンパニの変拍子が頭に響いてきて、それが始まってしまうと終わりの強烈な一発まで心中でエア演奏しないと気が済まないのですが、それが『3楽章の交響曲』第1楽章のこの部分であることもままあります。

ここのカッコよさ!ピアノの閃光がまるで弦チェレ第2楽章中間部ですが、ピッチカートとアルコ応対する弦セクションは4分音符を3223、3223、322、3223、3322・・・と分割する変拍子で祭典と同様リズム細胞の組み合わせになっていきます。このリズムはストラヴィンスキー以外の何物でもない。リズム、リズム!彼の本質はリズムです。「生贄の踊り」の悪辣な興奮はあの極限までエロティックな変拍子にこれしかないという短3度音程がまるで神が配剤した麻薬のようにふりかけてあるからに違いなく、それと同じものがこの曲のスコアの随所に潜んでいます。

短3度、複調、変拍子(変アクセント)への偏愛。彼は89才まで生きましたが、たしかに古典に帰ったと思うと12音にはまったり、僕も一時そう思っていたように節操なく見えるのです。しかし今はこう感じます。彼の根幹(本能的音楽嗜好)は揺ぎ無く一定であった。ただし常人離れした好奇心、猜疑心そして学習能力が常にその場の行動を駆り立ててしまう。ココ・シャネルら複数の女性にふらふらしたようにですね。しかしその性向こそが、お互いに似ていない3大バレエを同時に着想させた。彼自身が「複調」的な人物であり変拍子のように人生を歩んだと。それを後世の我々がどう評価しようと書いたスコアの前には微塵もなく吹き飛んでしまうのです。

このビデオはエーリヒ・ラインスドルフがクリーヴランド管弦楽団に客演した際の1984年のライブ録音で、フィラデルフィアの自宅でFM放送をカセットテープに録音したものです。ラインスドルフはフィラデルフィア管弦楽団で春の祭典をやりましたが非常に面白かった。楽譜の読み方、パーセプションがオンリーワンのラインスドルフ節であり、ぎくしゃくした腕の振りで明確に振り分ける。リズムに明敏。凄いプロです。彼は火の鳥でもペトルーシュカでもなく、祭典と3楽章です。ここでもそれが目に浮かびます。

(ついでながら、これが彼の春の祭典)

これはyoutubeから。この演奏は支持できますね、指揮者オケも存じませんが女性が戦争交響曲を振ろうという心意気がいいですね。奏者も良くついて行ってます。

ハンス・ウエルナー・ヘンツェ / ローマ放送交響楽団

これもyoutubeで拾いました。作曲家ヘンツェの指揮によるライブであり、イタリアの放送オケはへたくそな演奏が多いものだから何ら期待せず聴きましたが、意に反し、なんだこれは?という素晴らしい演奏です。完全にヘンツェの手の内に入っておりリズムへの反応が見事なうえに音色は非常にカラフル。これだけピアノが聞こえる録音はなくスコアリーディングに最適で何度でも聴きたい。これは入手したいですねえ。

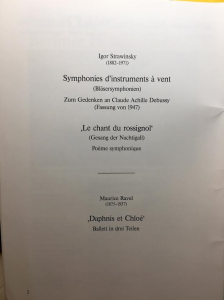

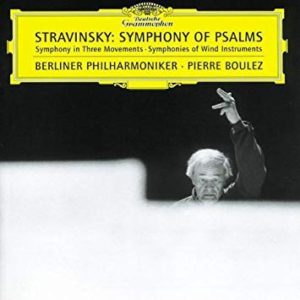

ピエール・ブーレーズ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

BPOの技量に拠るところ大とはいえ、これだけ整ったアンサンブルを他に求めるのは難しいというレベルの演奏。このコンビのダフニスと管楽器のための交響曲を94年にベルリンで聴きましたが、ライブであれほどの完璧な音響というものは経験がなく、この演奏にもそれを思い出します。ただDGの春の祭典にも言えますが、隙のない絶世の美女の肖像画という印象で悪辣さや危なさに欠け、ニューヨークフィルとCBSでやっておいて欲しかった。野球のたとえで申しわけありませんが、これは単にスピードが160kmでる投手という感じであって、140kmなのにもっと凄みある球を放ってぜんぜん打てない投手はいるよということです。

BPOの技量に拠るところ大とはいえ、これだけ整ったアンサンブルを他に求めるのは難しいというレベルの演奏。このコンビのダフニスと管楽器のための交響曲を94年にベルリンで聴きましたが、ライブであれほどの完璧な音響というものは経験がなく、この演奏にもそれを思い出します。ただDGの春の祭典にも言えますが、隙のない絶世の美女の肖像画という印象で悪辣さや危なさに欠け、ニューヨークフィルとCBSでやっておいて欲しかった。野球のたとえで申しわけありませんが、これは単にスピードが160kmでる投手という感じであって、140kmなのにもっと凄みある球を放ってぜんぜん打てない投手はいるよということです。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブーレーズ版のアリスだった「マ・メール・ロワ」

2018 SEP 18 18:18:56 pm by 東 賢太郎

このラヴェルの「マ・メール・ロワ」が入ったブーレーズのLP、「来日記念」とシールが貼ってあるのでひょっとしてあれかなと調べたらそうでした。ニューヨーク・フィルがブーレーズとバーンスタインを指揮者として来日したのが1974年9月で、このLPは国内ではそれにひっかけて発売されたのですね。

聴いたのは9月5日の以下のプログラムで僕は浪人中でした。そうかこれNHKホールだったのか。1階向かって右手後方であんまり音は来ず、たいして感動しなかったのですが、あのホールだったらどうしようもなかったわけです。アンラッキーでした。

ベルリオーズ/ベンヴェヌート・チェリーニ序曲

ベートーヴェン/交響曲第2番

ウェーベルン/管弦楽の為の6章

ストラヴィンスキー/春の祭典

バーンスタインのチケットがすぐ完売でしたが僕はそっちはまったく興味なく、ブーレーズの春の祭典が生で聴ける、この事実にすっかり興奮していたのです。ベートーベンの2番はたぶんこれが人生で耳にした初体験でした。そんな初心者の時分から春の祭典はスコアごと写真みたいに暗記しており、それ故にブーレーズの旧盤をふくめた異演盤はどれもジャンク(junk、ゴミ)に聞こえるという抗いがたい事実に直面しておりました。困ったことにその「ジャンク」というのが春の祭典というスコアが孕んでいた特殊性による「誤り、または規範から逸れたいい加減」という風な認識だったものですから、以来そういう物や人は許容できないできない性格になってしまいました。ティーンエイジャーの脳みそは柔らかいのですね、僕という人間はブーレーズの音楽が作っている部分が多分にあります。

74年12月に本LPを買ってます。翌2月にやっと浪人生活から脱出できましたが、入試直前に息抜きが必要だったのか余裕だったのかは忘れてしまいました。春の祭典を別格として影響を受けた演奏はいくつかありますが、 度肝を抜かれたのはマ・メール・ロワです。針を盤面におろす。つややかに磨かれたホルン2本が木霊のように響き渡り、ティンパニがドンと最高にいいピアニッシモで鳴ってピッコロとフルートの鳥がピヨピヨ鳴き交わすと弦のザワザワが始まります。なんとなんと眼前に忽然と広大なジブリの森みたいな空間が現れ、空気のにおいまで伝わってくるではないですか!音楽からこんなフルカラーのビジュアル・イメージが現れるなんて想像したこともなく、まるで魔法。一発でKOでした。これぞオーケストラの魔術師ラヴェル様の秘儀でなくて何でしょう。この演奏を知らない方はまずそこだけでいいから聴いてごらんなさい。

度肝を抜かれたのはマ・メール・ロワです。針を盤面におろす。つややかに磨かれたホルン2本が木霊のように響き渡り、ティンパニがドンと最高にいいピアニッシモで鳴ってピッコロとフルートの鳥がピヨピヨ鳴き交わすと弦のザワザワが始まります。なんとなんと眼前に忽然と広大なジブリの森みたいな空間が現れ、空気のにおいまで伝わってくるではないですか!音楽からこんなフルカラーのビジュアル・イメージが現れるなんて想像したこともなく、まるで魔法。一発でKOでした。これぞオーケストラの魔術師ラヴェル様の秘儀でなくて何でしょう。この演奏を知らない方はまずそこだけでいいから聴いてごらんなさい。

このレコードはまさに僕が買った実物。ここでこんな風になろうとはお釈迦様でもご存じなかったでしょう。「SQ quadraphonic」と書いてあるでしょう、これが前々稿に書いた当時CBSが売り出し中のHiFi録音で本LPも4チャンネル録音なのです。ジャケットにはこんな「効能書き」が入ってました。

今どき、こんなものはもう二度と出ないでしょう。いや、出たってこういう手の音響操作は「イフェクト」という味もそっけもないつまらない言葉で片づけられてしまうでしょう。

この録音では舞台上に並ぶオーケストラの音場はなくなってます(仮想音場です)。だから You are there ではない。だって楽器に囲まれてますからね、もはや there ってどこのこと?なのです。大阪万博のドイツ館でドーム型の天井を閃光のごとく音が突っ走ったシュトックハウゼンの音場、あれに近い。そういえば万博は1970年でしたね。ビートルズの後期もそうですよ、サージェント・ペパーズが1967年、アビイ・ロードが1969年で、ポップスの世界では仮想音場はすでに実験されていた。ビートルズがいかに驚くべき先進性を持っていたかという証左です。ロックは僕もそこそこ聴きましたが当ブログに「カテゴリー」を立てたいというのはほかに一つもない。「ビートルズはクラシックだ」というqualificationですね。

ブーレーズのCBS録音はマーキュリーのYou are thereの進化形としての仮想音場のコンセプトが昇華した音響作品集であり、そのアプリケーションがヘンデルからブーレーズ自作まで行われたという「時代の産物」だったのです。1974年のこのマ・メール・ロワはその中でも傑作中の傑作であり、最もポエティック(詩的)なバレエ版のスコアを使用したのも抜群のセンスでした。もちろん録音だけで仮装することは不可能で、ニューヨーク・フィルの奏者たちの演奏技術からブーレーズの耳が選び取った音群の勝利だったわけですが、ラヴェルがこう意図したかどうか疑問なほど全曲が一編の「妖精の園」と化しており、マザー・グースをルイス・キャロルが取り込んでしまった『不思議の国のアリス』に近似します。これはブーレーズ版のアリスなのです。

いまやシンセをいじれば誰でもかけられるイフェクト。それは写真というものが誰でもスマホで自撮りできてしまう時代に呼応しているのではないかと思われます。写真家の畏友・S氏によれば、写真の世界において「写真芸術とは何か」という命題が議論されているそうですが、それを想起させます。写真と写真芸術は厳然と区別されるべきと僕は考えます。誰でも撮れるスマホ写真を駆使して生きている我々にとって、写真という2次元の映像はもはやデジタルの記録媒体に過ぎずコモディティになってしまいました。フイルムは不要になって富士フイルムは売上の約半分をヘルスケアが占める業態転換に成功しましたが、米国の雄だったコダックはチャプター11適用で実質上の倒産会社になってしまった。何という激変でしょう。

我々人間の生活は文明の利器である自動車、飛行機、カメラ、テレビなどのインフラ環境によって大きく左右されてきましたが、インフラの変化は誰もが「便利になった」と即座に感じつつも、それが人間の精神に徐々に及ぼす影響については時間がたってからしか気がつかないのです。そして学者が指摘して社会レベルでそれに気がついた時には、人間の方がすでに変わってしまって取り返しがつかなくなっている。そのことは高々半世紀ちょっとを目撃してきた程度の僕でも、おそらく歴史的事実なのだろうと推論するに足るソリッドな現象のように感じられてならないのです。

ブーレーズのレコードをいま再体験して、はっきりと心に浮かんだことですが、皆さんにこういう質問をお送りしたい。こういう写真はこれから無用になってしまうのでしょうか、人の心を打たなくなってしまうのでしょうか?

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

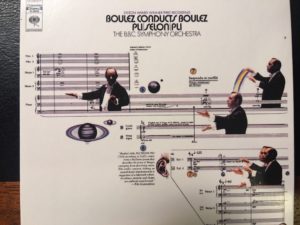

ブーレーズ「プリ・スロン・プリ」

2018 SEP 17 0:00:21 am by 東 賢太郎

ブーレーズのCBSコレクション67枚組の白眉の一つがこれでありましょう。後に(84年)「ワーク・イン・プログレス(進行中の作品)」として細かく改定されてゆくプリ・スロン・プリの69年時点の稿の自演盤として貴重であり、1969年5月8‐10日にロンドンのアビイ・ロード・スタジオでの録音ですが、あの春の祭典は同年の7月28日にクリーヴランドで録音されるのです。ここでの前稿で述べた素数のごとき「unbreakableな時間」が生む4次元のレイヤーは顕著で、これがそのまま春の祭典に乗り移った観があります。

ブーレーズの演奏はこの「時間」を分割して正確な位置に音をdotし、完璧な音価とピッチを与えるという行為に尽きます。当たり前ではないかと思われるかもしれませんし、すべての音楽演奏はそうであるべきなのですが、99%はそうではない無価値なものが巷に流れています。ここでのソプラノのピッチは素数そのものが美しいという次元の美を誇っていて彼女の歌が美しいメロディーに聞こえるかどうかというものではありません。aesthetically pleasingという英語表現があって、邦訳すると「審美的喜び」などと意味不明になりますが、要は美しく魅力的だということです。その「美しく」という部分がestheticであって、わが国では女性の通うエステとしてのみ認知される言葉ですが、美しいものに関する哲学的理論のことであります。

マラルメの詩に依拠した点は牧神の午後への前奏曲と同様。詩心はないので読んでません。純粋に音だけで楽しめる作品で、なじみのない方もフリー・ジャズと思って聴いてみてください。以下の5曲から成ります。

- 第1曲 賓(たまもの)

- 第2曲 マラルメによる即興曲I

- 第3曲 マラルメによる即興曲II

- 第4曲 マラルメによる即興曲III

- 第5曲 墓

以下、だいぶ前に書いた文章を再録します。

ピエール・ブーレーズ「プリ・スロン・プリ」

ハリーナ・ルコムシュカ(Sp) BBC交響楽団 (1969年)

ハリーナ・ルコムシュカ(Sp) BBC交響楽団 (1969年)

第4曲のハリーナ・ルコムシュカの歌唱、急速なパッセージのソルフェージュ能力が凄い。彼女の声質と独奏楽器群の音彩の混合は完璧でまったく独自の宇宙を構築しています。終曲の砕け散ったステンドグラスのような音群のきらめきと変化値を微分したかのような音価と音量の増減によるリズム細胞。不協和な音の組合せの美を創造して時間支配の元に集積するとこうなるという強烈な主張であり、これを美という概念で感知するかどうかは人それぞれでしょうが、それがどうあれこの時間・色彩感覚でスコアを読み解いたのがあの火の鳥であり春の祭典だったのです。ブーレーズ芸術の底流に存在する血脈の原点を浮き彫りにした名盤であり、3種ある同曲の1番目の録音であるこれがその音楽的な発想の原形を最もクリアに浮き彫りにしていると思います。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 「古風なメヌエット」

2018 SEP 16 17:17:34 pm by 東 賢太郎

僕にとってピエール・ブーレーズはル・マルト・サン・メートルの作曲家であると同時にニューヨーク・フィル、クリーブランド管とCBSに録音した70年代前期、楽器のミクロレベルのつややかな音色美を表現の重要な手段として探求し、同時に、ステレオ録音の立体感の中でオーケストラのマス感と個々の楽器の音色美とのバランスをかつてない精密さでコントロールした人として聳える巨人です(写真は1971年BBC SOを指揮するブーレーズ)。

僕にとってピエール・ブーレーズはル・マルト・サン・メートルの作曲家であると同時にニューヨーク・フィル、クリーブランド管とCBSに録音した70年代前期、楽器のミクロレベルのつややかな音色美を表現の重要な手段として探求し、同時に、ステレオ録音の立体感の中でオーケストラのマス感と個々の楽器の音色美とのバランスをかつてない精密さでコントロールした人として聳える巨人です(写真は1971年BBC SOを指揮するブーレーズ)。

LPレコードの歴史を振り返ると1950年代にモノラルがステレオに切り替わり、後者の再生装置の普及に伴ってHiFi(高忠実度)録音が商業的フロンティアになったのが60年前後です。45年創業と新興のマーキュリーレコードが映画の35mm磁気テープを3トラック録音に利用したリビング・プレゼンス・シリーズにより”You are there” (まるで演奏現場にいるみたい)という新コンセプトを打ち出したのは革命でした。

ラジオ、ジュークボックスからHiFiオーディオへと音楽を家庭で味わう需要の拡大期で、そこに今のシリコンバレーのように資本も才能もが集まる時代でした。70年ごろマルチトラック録音とミキシング技術は最頂点に達し、CBSはクオドラフォニックなる今なら 4.0 サラウンド・サウンドと呼ばれる4チャンネル録音の商業化を図り、”SQ” (Stereo Quadraphonic) という基準でソフトを製作し新市場の開拓を企図しました。部屋の四隅にピーカーを設置するこれも”You are there” の発展的試行でありましたが、SQは技術、コストの制約から商業的には失敗に終わります。

ちょうどその頃CBSが起用したアーティストがピエール・ブーレーズでした。彼がニューヨーク・フィルと録音したバルトークの管弦楽のための協奏曲はマトリックス式の4チャンネルで指揮者をオケがぐるりと取り囲む配置が売りでしたが、これも本作のみの試行で終ります。ブーレーズ起用はSQ技術の商業化としては結実に至りませんでしたが、そのCBSのモチベーションが”You are there” の近現代作品への適用という画期的副産物を産んだ事は後世に幸いでした。

この67枚のCBS盤はそうしたテクノロジーの完成期と、作曲家ブーレーズが指揮者として完成したがいまだ尖っていた時期がシンクロした奇跡の産物で、そこに自分のクラシック鑑賞の創成期もシンクロしていたという意味深い代物です。この中のストラヴィンスキーやバルトークで僕は育ったといって過言でありませんし、今もこの全集は僕にとって音楽の教科書の役目を果たしています。

通して聴くとこれは最高の知性であるブーレーズの音響世界(それは脳内現象だ)の具現化を種々の作品で試行した、彼にとってもラボラトリーの実験的意味合いがあった作品集なのだと感じます。ヘッドホンでの音像は4チャンネル再生に頼らずとも定位の明確なサラウンディングであり、まさに「まるで演奏現場にいるみたい」であります。すべての楽器は至近距離で室内楽のように聞き取れ、オケのマストーンが種々の “ミニチュア・アンサンブル” の集合体であることが手に取るようにわかります。

これが「レントゲンをかけたような」と当時評された印象を産むのですが、個々の楽器の音像はつややかで洗練の極みであり、そしてなによりピッチとリズムが完璧である。普通の人間の聴覚がミリメーター単位とするとこれはナノメーター単位の精度でコントロールされた音であり、ミクロの基本フォルムの美が構成する数学的均整が集積して巨大な全体像を成し、パルテノン神殿やギリシャ彫刻のような犯しがたい美を描き出すようなもの。これは黄金分割のプロポーションをなぜ人間が愛でるかという類の「美とは何か」なる問い(それに物質的解があるのでなく、あくまで脳内現象だ)に雄弁な例証となる音楽事例と考えます。

ブーレーズが支配しているのはピッチだけでなくアンサンブルの精度もそうで、それは厳格なタイミング(時間感覚)であります。これは優れた演奏家の必修科目と言ってよい。タイミングの良くない中でのルバートなどアバウトなだけです。そういうものを人間的と評価する向きも多く、たしかに人間の鼓動や呼吸は時計のようではありません。そうと認めつつも、演奏家の技術として完璧な時間感覚と支配力は絶対的な「説得力の素材」であり、それ抜きにパルテノン神殿やギリシャ彫刻のような犯しがたい美を描き出すことは不可能であります。

ブーレーズの「強靭な」時間支配力の一例として、ラヴェルの「古風なメヌエット」をお聴きいただきたい。この音楽のリアライゼーションとしてこれがベストかどうか、そういう演奏の好悪論を吹き飛ばしてしまう絶対性があるのがブーレーズの特色で、この演奏を遅すぎる、ラヴェルらしい華がないなどという意見も十分に許容しながらも、僕はここに犯しがたい何物かを感じるのです。

ブーレーズの「強靭な」時間支配力の一例として、ラヴェルの「古風なメヌエット」をお聴きいただきたい。この音楽のリアライゼーションとしてこれがベストかどうか、そういう演奏の好悪論を吹き飛ばしてしまう絶対性があるのがブーレーズの特色で、この演奏を遅すぎる、ラヴェルらしい華がないなどという意見も十分に許容しながらも、僕はここに犯しがたい何物かを感じるのです。

この時間の流れは堅固な組成物として実体があり何十トンの圧搾機で押しつぶそうともびくともしない、どこか人智を超えた宇宙的なものである感じがします。素数が割れないように、浅はかな人間のあらゆる試みをはねのける。僕は素数を美しく感じていて、それと全く同じ宇宙の絶対的な美を感じるのです。その時間の絶対性の規律の中で決然と打ち込まれるティンパニが「最後の審判」のような厳しさをもって聞こえます。凍りつくほどの威厳と恐ろしさを伴って。偶然ですがそれが左チャネル上方からあまり定位がはっきりせず降ってくるのが審判という感じを倍加しており、ティンパニの皮の振動が見えるようなボディのある音像が誠に好適です。

そこまで個々の楽器の音の質感(クオリア)の領域でこだわった録音は記憶になく、カラヤンが録音の新メディアに常にこだわったなどという俗物次元の話とは一線を画します。ここでは広い空間を感じるアコースティック(3次元)に時間軸が加わった4次元世界に、さらにクオリアという肌感覚をのせるという、それまでの録音には想像もつかない高次元の聴取体験を味わえるのです。この「古風なメヌエット」はブーレーズのやはり高次元のレイヤーを強く感じるウェーベルン集とまったく同じポリシーで演奏・録音されており、幸か不幸か僕はこの曲をこの演奏で知ったため他の演奏を聴こうというインセンティブはゼロです。

このような次元のレイヤーの構想がブーレーズだけのものなのかプロデューサーのトーマス・Z・シェパード(左)の意図も入ったものかは不明ですが作曲家でピアニストでもあり12のグラミー賞を受賞したシェパードはブーレーズの春の祭典のプロデューサーとしてもクレジットされており可能性は高いでしょう。恐るべきセンスと申し上げたい。この録音はラヴェルのスコアを素材としたブーレーズとチームの音響作品であり、一個の芸術品でもありました。

このような次元のレイヤーの構想がブーレーズだけのものなのかプロデューサーのトーマス・Z・シェパード(左)の意図も入ったものかは不明ですが作曲家でピアニストでもあり12のグラミー賞を受賞したシェパードはブーレーズの春の祭典のプロデューサーとしてもクレジットされており可能性は高いでしょう。恐るべきセンスと申し上げたい。この録音はラヴェルのスコアを素材としたブーレーズとチームの音響作品であり、一個の芸術品でもありました。

この全集はブーレーズの脳と自分とを対話させるプロセスを自分の脳がどう感知するかという実験室であって、そこに何を見出すかは個々の脳次第です。あらゆる音楽を聴く行為はそうであるともいえ、何を聴いて快感を得るかは人それぞれだから音楽の趣味はすぐれてパーソナルなもので、ジョークの質で人がわかるのと似た意味でどんな音楽が好きかでもわかると思います。ブーレーズを聴いてショックを受けたのは自分にもそういう要素があったからでしょうが、聴きながらさらにそういう性質の人になっていったかもしれません。

昨今のコストセーブのためのお手軽なライブのCD化などは、これを入念な芸術写真とするならスマホのスナップショットという体の存在で、そんなものを薄弱なPCのスピーカーで再現して聴けばどんどん奇演、爆演のようなものに関心のはけ口が向かうのも仕方ないでしょう。このブーレーズの全集のような、潤沢な才能ある人たちが腕によりをかけて金をかけた本物の音をそれにふさわしい装置でじっくり聞きこむという鑑賞態度がすたれつつあるなら悲しいことです。クラシックという本物中の本物である音楽を聴く以上、鑑賞スタイルも本物を貫きたいものですね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブーレーズ 「主のない槌」(ル・マルトー・サン・メートル)

2017 OCT 23 1:01:27 am by 東 賢太郎

ブーレーズの代表作である当曲についてとなるとやや話がこみいってしまうがお許しいただきたい。これを初めて聴いたのは大学の時に借りたレコードだった。いきなりなんじゃこりゃで最後まで聴いたかは記憶がない。

ブーレーズの代表作である当曲についてとなるとやや話がこみいってしまうがお許しいただきたい。これを初めて聴いたのは大学の時に借りたレコードだった。いきなりなんじゃこりゃで最後まで聴いたかは記憶がない。

ル・マルトー・サン・メートル(Le marteau sans maître)の邦訳は当時「主のない槌」だったと思う。槌とはなんだろう?見たことない。打ち出の小槌を連想し、そんなものを置き忘れてくる奴がいるのかと思った。というのは僕は生来の忘れ魔で、考え事をしていて電車に野球のネット用の鉄柱を忘れ過激派と間違われた前科があるから槌ぐらい忘れるのはなんでもないと思えていた。

この題はルネ・シャールなるシュルレアリスム作家の詩か何からしいが知らない。現代詩というのは読んだことぐらいはあるが、僕にはネコにイタコの呪文をきかせる未満のものであって、大変失敬とは思うがああいうものを愛でる方々とは人種はおろか生物種すら異なるのではないかと感じいるしかない。人間の作ったものに関心がないこっちの方がきっと異種なんだろうが。

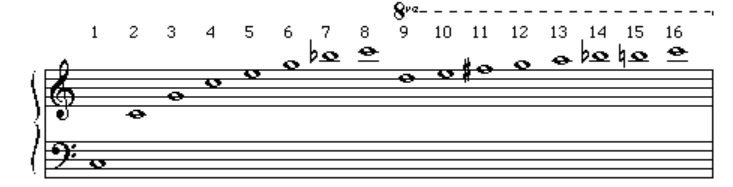

音楽だって人間の作ったものじゃないかといわれそうだが、音階や和音の心に与える効果はそうではない。ドミソは明るい、ラドミは暗いと誰かが決めたわけじゃない。聞こえるのは純然たる自然現象の音波であり神様が人間の心の方をそう作ったのだ。だから僕は音楽は物理学、生理学、心理学のどれでもないが、ちょっとずつそれらと「かすっている」サイエンスだと思っている。

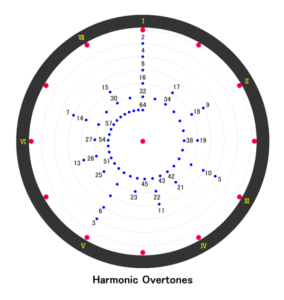

和音というのは美しい(少なくとも僕には)がその各音は倍音による音階から生まれたもので、ということは美しさの根源は自然倍音(上)に存在していることになるだろう。右の図は平均律と自然倍音の差異を示すが、ここでは64個目の倍音までのうちで各音の出現回数にご注目いただきたい。Ⅰ(基音)は6個、Ⅴ(完全5度)は5個である。ド(6)、ミ(4)、ソ(5)は出現回数で第1位~3位であり「ドミソが美しい」のは神様が決めた理に適っていると思えないだろうか。第4位のシ♭(4)を加え、各々の5度上(完全調和する)のシ、レ、ファ、その5度上のラを得ると、オクターヴ(2倍の周波数)を12分割する「音階」が得られる。出現回数ランキング上位の倍音を並べて、それが「美しい」となるように人間は神様によって作られていると考えるしかない。

和音というのは美しい(少なくとも僕には)がその各音は倍音による音階から生まれたもので、ということは美しさの根源は自然倍音(上)に存在していることになるだろう。右の図は平均律と自然倍音の差異を示すが、ここでは64個目の倍音までのうちで各音の出現回数にご注目いただきたい。Ⅰ(基音)は6個、Ⅴ(完全5度)は5個である。ド(6)、ミ(4)、ソ(5)は出現回数で第1位~3位であり「ドミソが美しい」のは神様が決めた理に適っていると思えないだろうか。第4位のシ♭(4)を加え、各々の5度上(完全調和する)のシ、レ、ファ、その5度上のラを得ると、オクターヴ(2倍の周波数)を12分割する「音階」が得られる。出現回数ランキング上位の倍音を並べて、それが「美しい」となるように人間は神様によって作られていると考えるしかない。

言いたいのは出現回数は物理的、数学的に決まっており、誰か人が決めたものではないということである。だから12分割も宇宙の理であり10でも11でもいけない。それが「調和」の根源だ。縦(和音)であれ横(旋律)であれ、それが無調だろうが12音音楽だろうが不協和音であろうがである。「協和音、不協和音」とはミスリーディングな用語であって、「美人、不美人」と同じくなんら物理的に定義のしようもないな無意味、無価値な単語だ。音楽にはピッチの良い音と悪い音しか存在しないのである。後者は他の音と一切調和しない。だから神の原理にはずれていて、そもそも音楽演奏の素材として根源的に失格である。わかりやすく述べるなら、「音程の悪いドミソ」(協和音ではある)は不ぞろいの真珠をつないだネックレスであり、「音程の良い不協和音」はばらばらに配置した粒のそろった真珠である。

僕がさわる楽器はピアノであるのはそれが理由だ。平均律なる近似値とはいえ耳に不調和と聞こえないぎりぎりで踏みとどまった不調和で、ピッチの心配がなくどのキーをたたいても許せる調和があるからだ。即興でアトランダムのキーを弾いて(たたいて)楽しむが、それが曲といえようがいえまいが楽しい。アッ今のはいいなと思う瞬間があるが、それを譜面に書きとるのはめんどうくさい。即興してればまた来るさで済ますし、無限の可能性がありそうでわくわくもする。そこで、こうも考える。赤ちゃんは普通は子守唄を聴いて育つが、はいはいの代わりにピアノのランダムたたきをして育つとどうなるのだろう?

赤子のころ母が耳元で歌ってくれていたのがシェーンベルグでなかったことだけは確実だ。世界のお母さんが近未来的に子守唄を12音セリーで歌うようになるとは思わないが、そういう美というのはまだ動物に近い赤ちゃんに訴えかける力はないとされている(千年後の赤ちゃんはわからないが)。しかし、そういう美というものは存在はするのだ。なぜなら、自分の経験として、数学を解いていて美しいと思ったことが何度もあるし、自然倍音図を眺めた印象も似たものがあり、それが赤ちゃんには伝わらないから美しくないと言い切ることは不存在証明としては不完全である。

以下、2016年1月16日に書いたブログから「ル・マルトー・サン・メートル」について書いた部分の要旨を引用する。

9曲のセットである同曲は曲順を1-9とすると{1,3,7}{2,4,6,8}{5,9}に三分類され、個々のグループに12音技法から派生した固有の作曲原理が適用されていることがレフ・コブリャコフの精密な分析で明らかになっている。総体として厳格な12音原理のもとに細部では自由、無秩序から固有の美を練り上げるというこの時点のブーレーズの美学はドビッシー、ウエーベルン、メシアンの美学と共鳴するのであり、それを断ちきったシュトックハウゼン、ベリオ、ノーノとは一線を画するとコブリャコフは著書「A World of Harmony 」で述べている。興味深いことに、例えばグループⅠの作曲原理は(3 5 2 1 10 11 9 0 8 4 7 6)の12音(セリー)を細分した(2 1 10 11) 、(9 0)の要素を定義し、それらの加数、乗数で2次的音列を複合し、

(2 1 10 11) + (9 0) = ((2+9) (1+9) (10+9) (11+9) (2+0) (1+0) (10+0) (11+0)) = (11 10 7 8 2 1 10 11)

のように新たな音列を組成する。その原理がピッチだけに適用されるのではなく音価、音量、音色という次元にまで適用が拡張されて異なるディメンションに至るというのがこの曲の個性でメカニックな方法であることに変わりはなく、その結果として立ち現れる音楽において、それまでの12音音楽にないaesthetic(美学)を確立したことこそがこの曲の真価だった。聴き手が感知する無秩序はあたかもフィボナッチ数がシンプルな秩序で一見無秩序の数列を生むがごとしである。これの審美性は数学を美しいと感知することに似ると思う。

ブーレーズは自ら自作の作曲原理を明かすことはせず、むしろ聴き手がそれを知ることを拒絶したかったかのようである。しかし原理の解明はともかく聴き手の感性がそこに至らないこと、この美の構築原理がより高次の原理を生む(到達する)ことがなかったことから12音技法(ドデカフォニー)は壁に当たり、創始者シェーンベルグの弟子だったジョン・ケージがぶち壊してしまう。僕自身、12音は絶対音感(に近いもの)がないと美の感知は困難と思うし全人類がそうなることはあり得ないので和声音楽を凌駕することは宇宙人の侵略でもない限りないと思う。

しかし、そうではあっても、ル・マルトー・サン・メートルは美しい音楽と思う。その方法論でブーレーズが読み解き音像化した春の祭典があれだけの美を発散する。ある数学的原理(数学は神の言語であるという意味において)がaestheticを醸成して人を感動させる、それは必ずモーツァルトの魔笛にもベートーベンのエロイカにもあるはずの宇宙の真理であり、それは人間の知能には解明されていないだけで「在る(sein)」。僕はそれを真理と固く信じる者だ。

固く信じるとどうなるか?僕は「主のない槌」に、特にアルトが入る章に美を感じるのであって、それは魔笛やエロイカに感じるものと何ら変わりがない。ライブを聴いて帰宅する時の充足感の質は同じだ。とすると、それを生み出した何物かが3つの音楽のスコアに共通して隠れているはずなのである。それを発見したいなあと思うこと、発見は無理でも今日も経験したいなあと思うことが「音楽をサイエンスと考える」ということだ。

例えば、古代より人間が毎日見ている「太陽」(The Sun)をどう考えるか?まったく相いれない2つの道がある。ひとつはスペクトル型はG2V、表面温度約6000度、推測年齢は約46億年で中心部に存在する水素の50%程度を熱核融合で使用し主系列星として存在できる期間の約半分を経過している銀河系の恒星の一つと考える道。もうひとつは、「おてんとうさま」「おひさま」「朝日」「夕日」であり、信仰の対象となり、女性を「君は僕の太陽」などとたたえたり詩の題材ともなるがスペクトル型なんか知らないし気にもしない道だ。両方OKだよという器用な方もおられるかもしれないが、僕は100%前者の世界の人間であり、腹を割ろうが割るまいが後者の人と理解しあえる自信はあまりない。

同じことで、では音楽(Music)をどう考えるか(聴くか)?である。太陽を「銀河系の恒星」と認識するのと同じように、音楽は僕にとって物理現象、サイエンスである。コンサートホールで隣に座っている「太陽をおひさまと思っている人」とは、聴いているのは同じ音にちがいないが同じものを認識している保証はまったくない。これを「音楽に国境はない」「所詮は好き好きでいいんですよ」とまんまるに丸めて思考停止してしまっては元も子もない、それこそが「おひさま系」だ。「今日のエロイカは良かったですね」と話しかけられても、僕は「拷問でした」かもしれないのでそういう会話は歓迎しない。拷問をブラヴォーと讃える会場は太陽信仰信者の薄気味悪い集会場であり、すぐ退散する。

「国境はない」おひさま系は音楽にヒューマンなものを求める傾向がある。人類みな兄弟だからヒューマンなものに国境はないという理屈だろうが、137億光年先でも成り立つ物理現象のどこに国境がいちいち言説を呼び起こすほどの重要度をもって関わってくるのかまったく意味不明だ。兄弟でなくても敵同士でも、ドミソは楽しげだしラドミは悲しげである。音楽を文学的な文脈で聴くこと、あるいはそれを前提に書かれた音楽そのものの存在には、僕は子供のころ女の子が持っていた着せ替え人形に対するほどの関心を寄せることさえ困難である。

「主のない槌」という楽曲を構造論的に解析する力は今の僕にはないように思う。漫然と表現するなら、ピッチの美しさ、曼陀羅、ガムランのイメージを混合したタペストリーのような音色美を根源とした音楽である。その質感はドビッシー、メシアンの、セリー合成はシェーンベルクの遺伝子を継ぎ、必要とするアルト・フルート、ヴィオラ、ギター、ヴィブラフォン、シロリンバ、打楽器でピッチが可変的なのはヴィオラだけ(フルートもある程度)であり、ピッチは基本的に固定的環境で成立する。そこに声(アルト)という可変的な音が加わるため、そのピッチが厳密に問われ、それが達成されてシンクロナイズした時の美しさは誠に格別だ。

こういう質の美の世界の住人であるブーレーズがマーラー全曲を振ったというのは僕には青天の霹靂だった。親友に裏切られた感じすらする。今もって謎だが、本当に彼は共感したのだろうか?それとも僕の方がマーラーを誤解してるのか?

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

バルトーク ピアノ協奏曲第1番 Sz.83

2017 AUG 2 12:12:50 pm by 東 賢太郎

バルトークの音楽はきれいなメロディーが出てこない。だから「難しい」ということになりがちだ。しかし雅楽にだってそれはない。信長や秀吉が自ら舞っていた能楽を難解と思っていただろうか?みなさん歌舞伎座へ行って、ずらっと居並ぶ笛、三味線、太鼓の「地方(じかた)さん」からきれいなメロディーを期待するだろうか?それがなかったといって難しかったと思って帰るだろうか?

クラシックの演奏会に行くと何か楽しみを与えてくれる。そう期待するのはもちろんだ。それがきれいなメロディーであることはとても多い。それを持った曲がクラシックのレパートリーの中心になっているからだが、演奏する方もお客に楽しみを提供したいから演目はそれ中心になってしまう。しかし、では、それ以外の曲はつまらないか、喜びをくれないかと言えば、それは全くのお門違いだ。

きれいなメロディーというのは、クラシックであれ歌謡曲であれ三和音をベースにした音楽だ。100%。しかし三和音音楽は作曲側には規制が多く、車の運転なら一方通行の30キロしか出せない道のようなもの。ところが車であるピアノやオーケストラは300キロだって出せるポルシェだ。アウトバーンを飛ばしたい、作曲、演奏側はそうなる。そして、ここが大事だが、ポルシェで300キロは、助手席に乗ってる聞く側にだって、経験すれば病みつきになる快感なのだ。

話を戻そう。きれいなメロディーのない、三和音音楽でないのが速度制限なしのアウトバーンだ。標識を取っ払ったのはドビッシーだから、それ以降、つまり20世紀のいわゆる「近現代音楽」がそれということになる。そしてそれを聞いてはみたが理解できなかった、退屈だったという人は多いと思う。ではそこに快感を覚えるにはどうすればよいのだろうか?

人には経験値というものがある。それが一定のところに達すると考え方や理解度や好みまで変わる。そこに達するまでは、自分でもその先は分からないのだ。例えば子供のころには食べられなかったトマトやマグロのトロがいまは好物だという人がいる。人間生きていればものを食べるから食の経験値は嫌が応にも上がるが音楽はそうはいかない。無理してでも聞こうという気持ちだけは必要だが、そこから先は同じことが起きるから、得られる人生の喜びは計り知れない。

前に数学は暗記科目だと書いたが、受験数学のできる人というのは別に才能があるわけじゃなくて単に練習問題をたくさん解いて解き方をたくさん暗記してる普通の人にすぎない。練習しないと解けるわけないのでたくさん解く気があったかどうか、それだけだ。実は近現代曲にもまったく同じことが言えるのである。僕の独断といわれればそれまでだが、数学偏差値42から80になった経験に免じてぜひやってみていただきたいし、その価値があると確信もしている。

秘訣は、たくさん聞いて、聞くそばから曲を暗記してしまうこと。それに限る。きれいなメロディーがないから難しいかというとそんなことはない。パターン認識で構わない。まるごとイメージとして食ってしまえばいいのであって、みなさんピカソやシャガールの絵を見てピカソだシャガールだとわかるのは知らずにそうしているのだ。メロディーというのは絵なら人物であって、モナリザみたいな美人かピカソみたいな妙ちくりんかは絵の本質とは何ら関係がない。

本題に入ろう。バルトークのピアノ協奏曲第1番はきっと難解に聞こえるが、「弦チェレ」や「2台のpfと打楽器のソナタ」を覚えてる人はイディオムごと丸食いしやすい要素はいくつもある。ピカソをパターン認識するにはピカソをたくさん鑑賞するしか手はないように、バルトークもたくさん聞けば一発でバルトークとわかるようになる。各曲の部分部分の記憶が符合して記憶はますます強くなる(パターン認識が記憶に高まる)から、たくさん聞いて、聞くそばから曲を暗記してしまうことは「王道」なのである(数学もそうだったから「まったく同じことが言える」と書かせていただいている)。

第1楽章冒頭にピアノの低音とティンパニでゴジラが登場するみたいなリズム動機が出るがこれが全曲に展開する同音反復テーマの萌芽だ。だからpfが打楽器的に扱われるのは勿論で、pf、打楽器、管楽器のグルーピングと対立の構図も特徴だ。第2楽章Andanteまでリズム動機(3音反復)が支配するのであって、支配原理を知ってしまえばますます覚えやすい。簡単になる。たくさん聞いてまる食いすればみなさんなりに攻略法も思いついてくるしそれは何でもいい。

僕は94年これをフランクフルトのアルテ・オーパーでポリーニ / ブーレーズ / ロンドン響で聴き強烈なインパクトを受けた。1番は俗化した2番、平明路線の3番より格段に面白いと思った。とんがったバルトーク全開。ピアノソナタ、戸外にての26年の作品で、翌27年に弦楽四重奏曲第3番、28年に同4番が書かれる全盛期の入り口の傑作だ。マンダリン、舞踏組曲、弦チェレ、ミクロコスモスが聞こえてくるし管弦楽のための協奏曲のこだまもある(エンディングなど)。

なお、初演は27年にフランクフルトでバルトーク自身のピアノで行われたが、指揮者はフルトヴェングラーだった。このオーケストラパートは難しく彼の手には余ったのかもしれない、オケに稽古を付けたのはヤッシャ・ホーレンシュタインだそうだ。

まずはレファレンスとしてこれを3回は聴いてほしい。ゼルキンとセル。ピアノの技巧で上回る人がいるが、楽想の把握と詩情まで感じさせる解釈は完璧に近い、オケはこれを凌ぐのは至難というまったくもって素晴らしい演奏である。

こちらがポリーニとブーレーズのコンビだ(パリ、シャトレ座)。94年のブーレーズの指揮姿が懐かしい。ポリーニのキレ味はこれ(2001年)の数段うえだった。

フランス人、ジャン=エフラム・バヴゼのピアノ。これは彼の乾いた情感がぴったりでなかなか良く、ユロフスキのオケ(LPO)のリズム感が見事だ。

さてバルトークのコンチェルトというと、1,2番は手が大きくないと弾けないそうで女性は3番というのが定番化している(3番は渡米後にピアニストであった妻ディッタのレパートリーとすべく書いたとされている)。男勝りのアルゲリッチもアニー・フィッシャーもバルトークは3番オンリーだ。2番はたまにいないことはないが、1番だけは女性が弾いた記憶は皆無。やはりそういわれてきたブラームスの2番はいまや女性進出が進んだが、バルトークの1番は最後に残された男の牙城だったのだ。

そこに彗星のように現れた女性がユジャ・ワンである。僕はこのビデオで彼女を評価するようになった。前回のプロコフィエフ3番もそうだが、運動神経の良さが抜群でリズムの発音と指回りは高レベル。打鍵の強さだけはもうひとつだが充分合格の熱演である(ドレスも普通で安心。暗譜はしてほしかったが)。彼女は2番も弾いていてそれも評価するが、なんといっても1番をやろうというチャレンジングな精神は心より称賛したい。バルトークに心底から理解と関心がないとこれは到底弾けないだろう、コンクールに出ている日本人はどうなのか。こういうものを楽しく味わうためにも、楽曲のまるごと暗記は強力な味方になる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ピエール・ブーレーズ追悼)

2017 JAN 5 0:00:22 am by 東 賢太郎

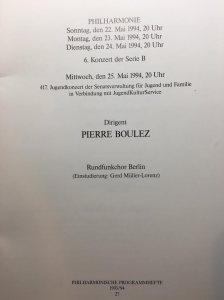

かつて経験したオーケストラ演奏会で最も完成度が高かったのは、群を抜いてこれであります。今後もこれに類するものに接することはよもや望めないだろうという確信はその日からあり、23年たった今もかわることはありません。

かつて経験したオーケストラ演奏会で最も完成度が高かったのは、群を抜いてこれであります。今後もこれに類するものに接することはよもや望めないだろうという確信はその日からあり、23年たった今もかわることはありません。

1994年初めのことです。このコンサートを知るや、空路フランクフルトからベルリンに直行するという決断は一瞬の迷いもなく電光石火のごとく訪れました。この奇跡のような経験の記録を、かつてダフニスの稿でもふれましたが、昨年の1月5日に逝去したピエール・ブーレーズの思い出として、そして心からの追悼として、あらためて本タイトルのもとに書いておきたいと思います。

ブーレーズは晩年にウィーンフィルとブルックナーを演奏しました。そうして欧州のキリスト教文化の深い精神世界に分け入っていることを聴衆に伝えましたが、その彼がル・マルトー・サン・メートルの作曲家でもあること、この連立方程式に解があるというのが感性ではいかようにも量り難く、それでもそれは事実としてあるのだから、西洋音楽には僕の理解できていないディメンションが在ることを認めねばならないという思いに長く駈られてまいりました。

僕はキリスト教徒ではないですが、神の存在は信じます。合理的精神から、そうでなくては宇宙の森羅万象が説明できないように思うからです。聖書の言葉を介さずともそれをshould、sollenと解し思考を突き動かす磁力が心に働くのでキリスト教世界観は漠然と感知できているつもりなのですが、畢竟そんな安易なものではなく、これを知るには理性の力ばかりでは足らず経験をともなった悟り(enlightment)が必要なのだと解釈をしております。

ブーレーズの音楽に合理的精神を読み取るのは容易でしょう。それが音楽の干物にならないことに先の「解」が存在するのであって、あたかもFn + 2 = Fn + Fn + 1 (n ≧ 0)というフィボナッチ数列が螺旋状に並んでいるヒマワリの種(右)の螺旋の数の中に潜んでいるがごとき自然の調和が干物への堕落から救っているというように思えるのです。

ブーレーズの音楽に合理的精神を読み取るのは容易でしょう。それが音楽の干物にならないことに先の「解」が存在するのであって、あたかもFn + 2 = Fn + Fn + 1 (n ≧ 0)というフィボナッチ数列が螺旋状に並んでいるヒマワリの種(右)の螺旋の数の中に潜んでいるがごとき自然の調和が干物への堕落から救っているというように思えるのです。

彼は自作に潜む「調和の数列」を開示せず、それを詮索されることも嫌いました。それが神の意志として聞く人間に美の作用をもたらすことを信じ、その作曲プロセスにおいて徹底的に合理的であったわけです。その意味で神、それは僕が存在を信じる神であるわけですが、その使徒として存在した彼の意識がブルックナーに共振しても不可思議ではない、むしろブルックナーというのはそういう音楽なのであろうと僕は理解しております。

そのブーレーズのラヴェルがあれほど劇的に美しい、あの日あの時、ベルリンのフィルハーモニーに満ちた空気の中で奇跡のような完璧さとエロスが神々しい光を放って僕の眼前に広々と存在したというのは、「ダフニスとクロエ」のスコアにはラヴェルが渾身の力で封じ込めた神性のようなものが宿っておって、それを空間に解き放つ秘法を彼が知得していたということに他ならないのではないかと思えるのです。

そんなことを考えるのは、ハーバード・メディカル・スクールの脳神経外科医エベン・アレグザンダー医師の興味深い著書(右)に、彼自身の臨死体験として『言葉や地上的概念を超越して、「あなたは完全に愛されている」という“事実”が伝わってくる』とあったのにどきっとして、というのはおもわずあの時のダフニスに陶然として意識が宙を彷徨っていた経験をなぜか反射的に思い浮かべたからなのです。完全に愛されている不安のない自分?これが僕の知らなかった、経験をともなった悟り(enlightment)なんじゃないかと。

弘法大師が洞窟で祈祷していると海の向こうから火の玉が飛んできて口に入った、と大師様は自らの神性の由来を述べたと伝わっている、そんな馬鹿げた空想をと笑う前に、空海にしてもモーゼにしてもイエスにしてもブッダにしてもアラーにしても、超人的感性と理性を具有した彼らは「何か」を見てしまい、悟ってしまい、それを凡俗の民に教え伝えるために予言や聖書や経典を方便としたのではないか。アダムとイヴや林檎や蛇は無知凡俗の経験的理解の及ぶ比喩であり、喩え話こそが彼らの悟りを自分と同じ姿かたちをした登場人物によるわかりやすいストーリーとして人間世界に具象化する最善のツールだったのではないか。

それは、とりもなおさず、宗教の開祖として彼らが超人であったというあまねく敷衍されている主張としてではなく、宗教と定義されている布教行為の本質こそ実はそういうものであって、この世にはのちに教祖と呼ばれることになった彼らを人生を通して駆り立てつづけたもの、つまり、その「何か」が存在するのだという主張において意味を成す考えだと僕は理解しております。

ブーレーズが悟ったもの。それがダフニスのスコアという具象を通じて心に入ってくるという感覚。それはひそやかに打ち震える弦の囁きだったり、エマニュエル・パユの金粉をまき散らすようなフルートの飛翔だったりするのですが、僕の知っているあのクールに理知的なラヴェルというよりも、それはすべての人類を愛で包みこむオブラートのような、光のエーテルのような未知のものであったのです。

前半のストラヴィンスキー「管楽器のための交響曲」がドビッシーの追悼であり、交響詩「ナイチンゲールの歌」は作曲時期が三大バレエ作曲の前後にまたがるという意味でR・コルサコフからドビッシーへとモデルが変転する中で作風も変わるという、彼の脳内で時々刻々新しい大爆発が起きていた、しかもそれを猛烈な勢いでアウトプットできる才に恵まれたことを刻印した曲です。これもそういう風に朧に響き渡りました。

僕がブーレーズに負う種々のものは実に大きく多彩であって、空海の火の玉みたいに口から突き抜けて脳髄を直撃してくれたのであって、それによって僕は高校時代にクラシック音楽にひかれ、経験的悟りの端緒を得ることができたと信じて今に至っております。精神の波長を共有できた気がしており、駿台予備校の数学教師であられた根岸世雄先生と世の中で只の二人だけ、精神的負債を感じる偉人であります。

(こちらへどうぞ)

______僕が聴いた名演奏家たち (27)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。