パターソン氏とスヴィーテン男爵

2022 SEP 19 18:18:01 pm by 東 賢太郎

バロック・オペラを教えてくれたのは前稿で書いたD.P.さんでした。彼は現在はニュートン・インベストメントとなっているリード・ステンハウスという運用会社の主任ファンド・マネージャーでした。この業界、オックスブリッジ卒は普通ですが、氏はなにせケンブリッジ大学でアイザック・ニュートン以来という二学部首席卒業でただならぬ雰囲気の方。強豪並みいる我が先輩方も対応に難儀していたアカウントで、ちょうど担当替えの時にロンドン赴任して2年目でまだ未知数の僕に「やってみろ」と担当が回ってきたのです。ここに通用すればお前を一軍ベンチに入れてやろうという部内の雰囲気でありました。

チャンスと思い、勇んで訪問しましたがけんもほろろ。話がつまらなかったんでしょう、30分のアポは5分で打ち切られてバイバイ。相手にもされませんでした。これがプロの世界というものなんです。それでも毎朝電話して懸命に食らいついたので、あるとき、ソニー、TDK株の小口の買い注文をいただきました。お試しですね。ところが何ということか、その執行で大チョンボをしてしまうのです。すぐに先輩同伴で頭を下げに行きますが、「あんなに西洋人が怒ったのは見たことないよ」と先輩が匙を投げるぐらい激怒されており、即刻、出入り禁止が通告されます。部内では「お前なあ」となり、こっちも即刻二軍落ち(大事なアカウントの担当をもらえない)となったのです。

それでもそこの担当は外されなかったので、毎朝の電話は何があろうとやるぞと決心しました。半年ほどして、毎朝その電話をとってくれる秘書の女性が同情して何か言ってくれたんでしょう、10分だけ会ってくれるようになり、懸命に投資情報サービスをしていると、半年ぐらいしてやっとKenと呼んでくれるようになります(英国人は会って5秒でKenになる米国人とは違うのです)。よく覚えてませんが、そのあたりでクラシックが好きだという話をしたのだと思います。そこから何があったわけでもないのですが、ある日、夫婦で食事をしようと誘われ、一気にうちとけ、ついに大きな商売をいただけるようになったのです。

日本の企業経営は文化が反映していると話していると、訪日経験がないのでピンと来ないといわれました。日本株責任者がそれはいかんでしょうと、すぐに本社に頼んでトリップをアレンジし、東京、大阪、京都の企業訪問に随行したのです。こんな方と1週間も2人だけで旅行できたというのはいま思えば財産です。投資とは何か、リスクリターンとは何か、企業の何を見るのか、何を質問するのか、どう分析するのか、大英帝国保守本流の、そのまた本丸である “ザ・シティ” の目線で東インド会社の歴史からじっくり説き起こして教えていただきました。目から鱗でした。それで僕は考え方だけは少なくとも投資のプロフェッショナルとなったはずであり、これで食っていけると盤石の自信もできたのです。

彼は投資哲学のベースとして政治、歴史、哲学、美術、文学、科学に博識なレオナルド・ダ・ヴィンチのような方であり、日本文化も事前に勉強されていて京都を堪能されました。そこで「松下とフィリップがどう違うかわかったよ」とぽつりと言われたのが非常に印象的です。これをまさしくインテリジェンスというのですね。何を見てそう思われたかは聞くのも野暮なので遠慮しました。寺社仏閣や日本史の知識だけ覚えて帰っても単なる雑学で何も役には立たないんですね。D.P.さん、すなわちデビッド・パターソン氏とはこんな深いつきあいがあったからとても影響を受けており、彼もそう共感していたと思います。僕が後にフランクフルトで「社長になったよ」とロンドンに電話すると、他人事と思えなかったのでしょう、それでここに書いた事件が起きたわけです。

我が家の引っ越しヒストリー(2)

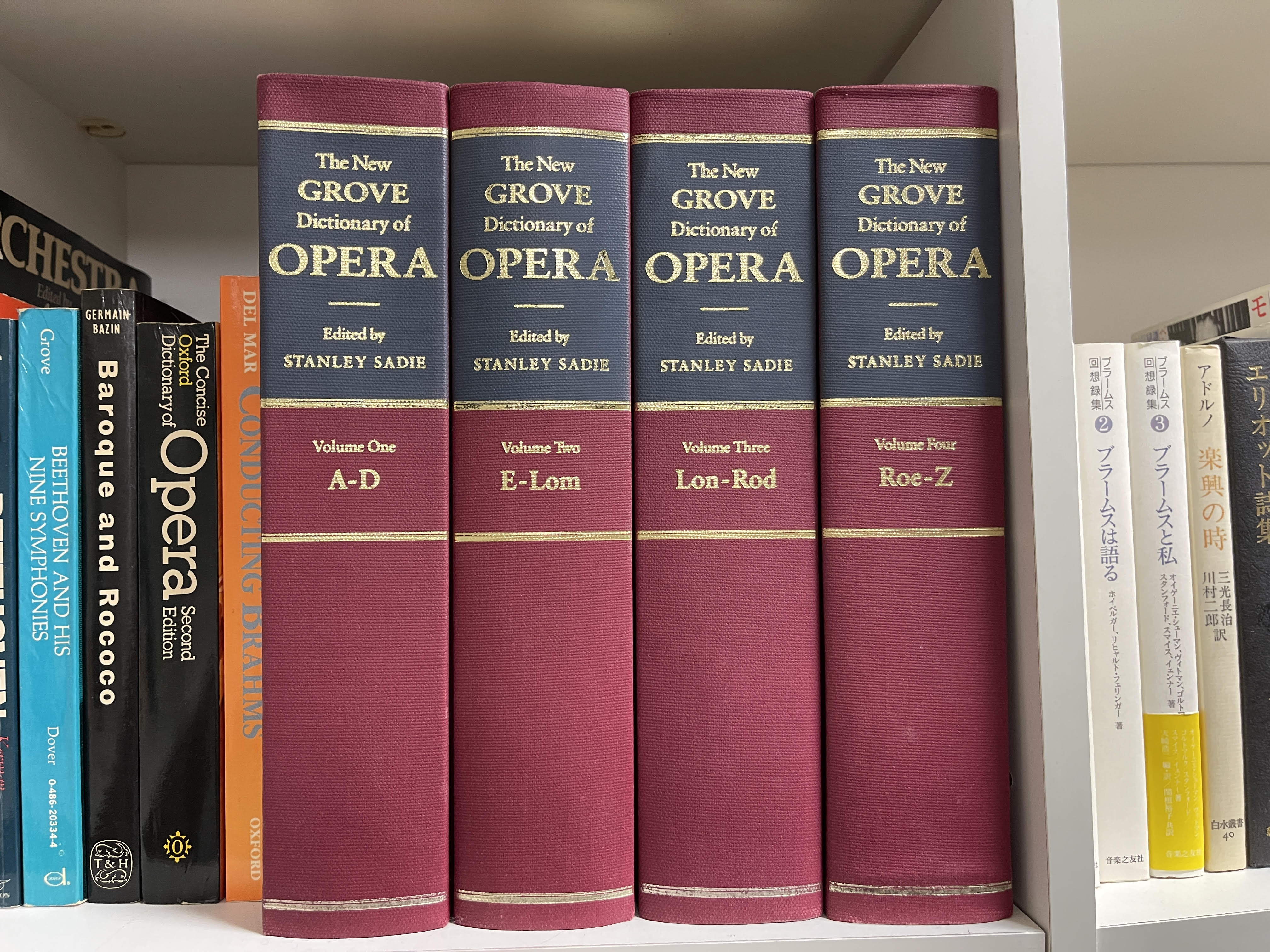

これがフランクフルト空港まで抱えてきてくださったGroveのオペラ辞典です。重かったでしょう。

氏の音楽の造詣は底なしでしたが、それは単なる音楽だけではないんです。科学も美学も歴史も哲学も複合したリベラルアーツですね、ギリシャ・ローマ時代の「自由7科」(文法、修辞、弁証、算術、幾何、天文、音楽)に起源のある文化人の教養、それも干からびた知識でなく、人間を啓蒙し、良い意味で宗教や絶対権力の束縛から解放するための「自由人にふさわしい学芸」、「より良く生きるための力」ですね、ここにちゃんと音楽が入っている。そういう感じでの「音楽」なんです。当時は浅学でそれに気づきませんでしたが、あとで年齢を重ねるとだんだんわかってきて、氏から教わったものこそ僕が人生をかけて追及するものだと悟りました。

バロック・オペラというと英国ではまずヘンデルなんです。もちろんJ.S.バッハも敬意は払われてますが、息子でロンドンに住み着いて、モーツァルト坊やの才能を見抜いて可愛がったヨハン・クリスティアン・バッハも人気なんです。彼はハイドンより3才年下で、ロンドンで「ヘンデルの後継者」の地位にありました。もしJ.C.バッハが47才で急逝しなければ、モーツァルトがロンドン行きを父に打診した1786年にまだ51才の彼は、年上のハイドンでなく坊やを呼んだでしょうね。そして英語版の「フィガロ」が大流行し3代目のドイツ人マエストロになった。彼自身もそう望んでいたと思います(英語を勉強し、ヘンデルの伝記まで蔵書にありましたからね)。僕の「さよならモーツァルト君」はそういう事実があって思いついたものです。

ヘンデルは国民的人気ですが、ハレルヤで国王まで起立する。ノリントン指揮のメサイアで僕もしました。氏が教えてくれた『リナルド』(Rinaldo)は好きなオペラの一つで、筋書きは「後宮からの誘拐」と「魔笛」を足して二で割ったようなものです。ヘンデルを研究したモーツァルトが知らなかったはずはなく、リブレットに影響があったかもしれません。最晩年のベートーベンはヘンデルに傾倒して楽譜を取り寄せましたが、ロンドンから委嘱された第九の終楽章をオラトリオ形式にしたのも関係あると考えるのは自然でしょう。日本ではヘンデルの真価が100%知られてはいないように思います。音楽の父はJ.S.バッハで、ヘンデルは対比して音楽の母なんてどこかに書いてありました。あまりに稚拙で日本の恥なので氏には言えなかったですね、やめたほうがいいですね。

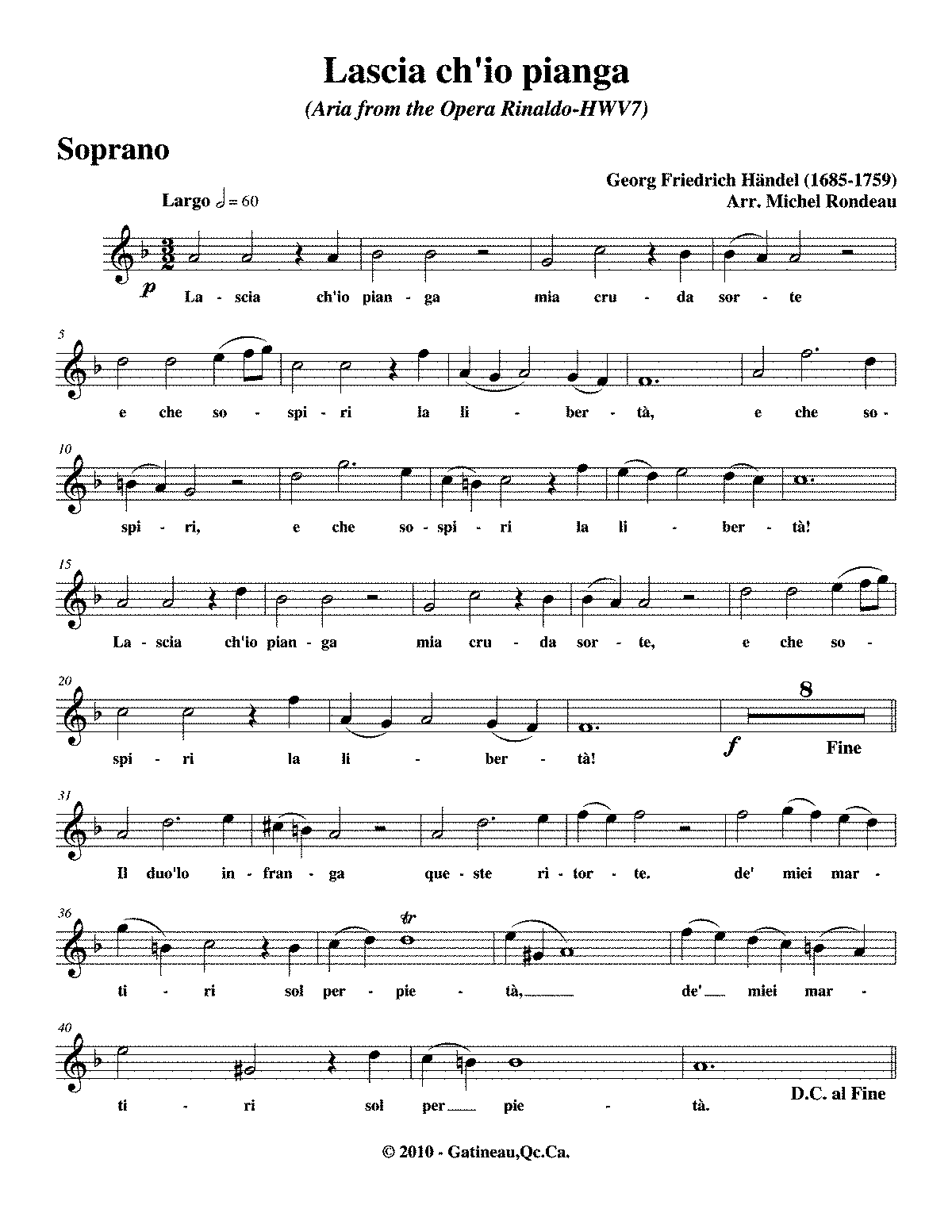

ここで特筆したいのは第二幕のアルミレーナのアリア「私を泣かせてください」(Lascia ch’io pianga)です。クラシック好きで知らない人はない超有名曲ですが、この美しさ、気高さったら只者ではない。教科書によくある「このソプラノの旋律に和声をつけよ」なら、ヘンデルと同じものをつけるのはそう難しくないと思ってしまいます。というのは、響きの良い部屋で歌えばわかると思いますが、メロディーの倍音から美しい和声がいとも自然に紡ぎだされて耳に聞こえてくる感じなんです。まったく作為なく独創的で、素晴らしいメロディー。和声も含めてこれ全体をゼロから発想すること自体、ヘンデルの才能、凄すぎますね。

この歌を楽器でなぞることは何ら難しくないでしょう。ところが、歌となると、どうもそうではない。意地悪になる気はないのですが、youtubeに数ある歌で気に入るのはごくごく少数なのです。ほとんどはどこがだめかというと5小節目の so (ミーファソ)の「ソ」。そして9小節目のe cheの「ファ」です。ほとんどがこの2音のクオリティが悪く、僕はそこから先はもう聴く気がしません。ヴィヴラートをかけすぎ、「ソ」が微妙に音程ハズレ、バロックらしい軽さでポンと決まらない、決まってはいるが決めようと頑張って余分な力が入っている、そして、「ファ」の6度跳躍がずり上げになる、ロマン派風に歌い上げる、等々。なぜだめか。コンサートピースとして歌っている人が多いせいもありましょうが、僕の趣味ですとバロックの様式にあわないから白けてしまうのもありますし、何より、「倍音」と書きましたが、ピッチが悪いとこっちのピュアな和声感覚の根本が揺らいでしまうので気持ち悪くて話にならないんです。

だからかどうか、ヘ長調をホ長調、変ホ長調、ニ長調に下げる人が多いですね。このジャンルで評価しているサンドリーヌ・ピオーでもホ長調なのに「ソ」がいまいちだ(難しいんですね)。チェチーリア・バルトリもホ長調、悪くないですが個人的に声質がこの曲にはどうも。中には堂々たる4度下げのバーバラ・ストレイザンドのハ長調もあります。サウンド・オブ・ミュージックは大好きなのですが、こうなるともう別な曲ですね。ただ上記の2音は、ここまで下げれば、うまくクリアできてます。要はヘ長調でこう歌えるかということです。

モンセラート・カバリェはヘ長調で2音をクリアしておりさすがです。「ソ」はピアノと完璧に溶け込み、もはや見事というしかありませんし、原調を守りピッチを汚さないためのこのテンポなら技術と見識の高さに敬意を表すばかりです。ただ、これは僕の趣味ですが、このテンポで音をレガートで繋げるとバロックの様式感がどうか。これは大歌手カバリェの芸風ですからあれこれ言う問題ではありませんが、ここでは僕は採りません。

スェーデンのトゥヴァ・セミングセンはうまいですね。ホ長調ですが80点はつけられます。

フランスの第一人者、パトリシア・プティボンはかなり良い(ホ長調)。評判なりの実力ですね、90点。

ということで、僕のベストは次のものになります。ほぼ満点。ハンガリーのイングリット・ケルテシです。NAXOSを廉価盤と言ってはもはや申しわけないですが、この手のアルバムはyoutubeでもないと僕はまず聴く機会がありません。というわけでケルテシの名は初めてききました。しかしNAXOSでもこの歌手がアルバムの表に名前がクレジットもされないことを見るにつけ、愕然というか、背筋が寒くなるばかりです。世界のクラシック界は危機的状況に陥りつつあると危惧せざるをえません。本物を売り出さない限り聴衆も育ちません。歌唱について素人の僕が言うべきことはありませんが、いつまでも聴いていたい声とはこのことです。ヘ長調でありながら声質、2音の音程、音楽性ともyoutubeにある中で最高。唯一、5小節目の so (ミーファソ)が3連符になってますが(オケ部分も)、何かを譲歩しないと難しいならテンポよりこれでしょう。それを割り引いても1位。皆さん是非、ご自分の耳でお確かめください。

このアリア、アルミレーナが魔法使いに誘拐されて過酷な運命を悲嘆する場面ですが長調です。ここをあれっと思うことがバロックオペラの第一歩でしょう。ちなみにモーツァルトは魔笛で悲嘆したパミーナに Ach, ich fühl’s をト短調で歌わせてますね。短調なんです。どっちも同じほどの悲嘆の歌なんです。モーツァルトはよくわかってない人たちにロココの作曲家と言われますが、そのレッテルはヘンデルの音楽の母なみです。

彼はこのアリアで、フィガロにもドン・ジョヴァンニにもコシ・ファン・トゥッテにもない、息を押し殺すような繊細な心のひだをロマン派を予言する和声にのせ、バロック世界にはない驚くべき緻密な感情表現を描写するに至っているわけですが、そのきっかけはウィーンに移住してから公私にわたり面倒を見てくれたゴットフリート・ファン・スヴィーテン男爵の私的スクールにどっぷりとつかったことです。外交官として教養ある偉大なアマチュア音楽家でありキュレーターでもあった男爵の膨大なプライベート・ライブラリーでモーツァルトはバッハ、ヘンデルの楽譜を見て驚愕し、ギャラント様式だけで書いていた自分を根源から見直すのです。ウィーン時代の名作の山はそこから生まれたアマルガム(合金)であります。

僕にとって、かつてそういう人があったかというと、デビッド・パターソン氏をおいてありません。だから、神様が引きあわせてくれたスヴィーテンだったと思っております。今もって感謝するしかありません。

Lascia ch’io piangaを聴くと、いつもドン・ジョヴァンニの「薬屋の歌」を思い出すんですがいかがでしょうか。悲嘆の歌がエッチなほうに行ってしまったのなら、それもモーツァルトらしいのですがね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ヘンデル『主は言われた』を亡き女王陛下に

2022 SEP 12 13:13:04 pm by 東 賢太郎

エリザベス女王というと、僕にとっては物心ついた時から女王であり、英国に赴任した時には58才だった。charming だと親しまれ、ビートルズが揶揄してもジョークで返したりのウィットが素敵だった。近くで拝見したことはないが、しかし公式行事での存在感は圧倒的で、英国民の多くは女王が国家の代表であることに納得どころか、誇りを持っていると感じたものだ。

訃報が出ると虹がかかってしまうなんて、どっかの国なら真っ先にヤラセを疑う出来すぎだが、どうやら本物のようだ。天がかけてくれてもむべなるかなというだけの神々しい方だった。その治世下で6年間を過ごさせていただいた者として、深い悲しみを覚える。

我々は皇室があるおかげでそうした風景を見ても自然と思うが、米国や露西亜や中国の国民は必ずしもそうではないだろう。日英では行政官の長に過ぎない大統領や首相が国家元首であるという国々においては、各国の事情の違いはあろうが、選挙で彼らに投票はしても誇りまで感じる人は多数派でないと思う。しかも現状の米国のように僅差で敗れた候補のシンパが半数近いという国で元首に誇りを持てといっても不可能であろう。

当時はロンドン市内で北アイルランド(IRA)の爆弾テロ事件が何度かあったが、国論が真っ二つに割れてのテロや暴動に至ることはなかった。我々駐在員は移民ではないが外国人ではある。政権与党がどうあれその扱いが extreme には振れないだろうという信頼が英国にあったのは、女王のような振れない方が頂点におられ、その人格まで国民に知れて敬愛され、与野党がいくら政争に明け暮れようと、どちらの議員も女王陛下は慕っているという絶妙なバランスがあったことによる。

君臨すれども統治せずとはこのことかと身をもって知った。それこそが安定感のある市民生活を保障してくれるのであり、政権が変われば何がおきるか知れない他の外国ではそこまでのものは感じられなかったように記憶している。おかげで家族が安全に楽しく暮らすことができ、個人的にも音楽会やオペラに通い、週末はゴルフに興じ、英国の政治哲学に関心を持つだけの心の余裕ができたことを感謝したい。そして皆様に知っていただきたいのは、そうした揺るぎなさは我が国にもしっかりとあるということだ。皇室の存在とは言葉にはならない不思議なものである。

女王は我が父より1才半ほどお若い96才だったが、ともに今年逝去ということになると個人的には何か大きなものが過ぎ去っていった観を禁じ得ない。短期間だが徴兵されて耳が片方聞こえなくなった父は息子の米国留学には複雑だろうと思ったが、意外にもそれはなく、英国赴任を知らせると背中を押してくれた。いったん帰国して2年後に辞令の出た独逸赴任は寂しそうではあったが、同盟軍としてということだったのだろう、近くの神社の拝殿でご祈祷をあげて赴任を祝ってくれた。そのお陰あってか独国でのビジネスは順調であり、英国とは別な意味で思い出深く、こちらは3年であったがずっしりと重みのある滞在となった。

英独というと、両大戦のみならず長きにわたる不倶戴天の敵同士である。だからというわけではないが、日本企業でその両国に辞令が出た者というと、当時グローバル展開の最先端を行った野村證券ですら僕が2人目だ。理由は言葉である。英米に留学して独語堪能の者はまずなく、独逸留学でないと管理職での赴任に必要な国家試験を通るのが困難だった(僕がこれで苦労したことは書いた)。だから留学の時点でその先の進路は英独のコースに別れてしまい、興銀にはドイッチェ・シューレがあった。独逸のトップは独逸留学者とならざるを得ない。ポリシーの問題というより人の問題だから、他社、他業界でも同じことで、ほとんどいないはずだ。まして両国で生まれた子供がいる日本人となると我が家を除くとゼロに近いのではないか。

だから僕は欧州の近代史を二分する国家である英国、独国どちらもインサイドに入って9年も観察できたという意味で、極めて稀なチャンスを頂いたことになる。哲学も思想も芸術も、両国民性に照らしてこそ腑に落ちたことがたくさんあり、あれほどの哲学者、科学者を生みながら独国で起きなかった市民革命の内在的エネルギーはどこに向かったのかなど、論文にしてみたいテーマは僕の中に幾つかある。独逸という国家がnation-state(民族国家)かというと、プロイセンとバイエルンからしてのっけから否である。ベートーベンをモーツァルトや R・シュトラウスと同じ独逸音楽と括ることは、一般の音楽愛好家ならともかく、物事を体系的に論じようという人にはナンセンスなのである。ただし独逸語話者として括るなら意味はあり、その言語で思考する人特有の精神風土とでも呼ぶべき共通項は認める。

こう書くことに価値感は一切持っていないことをお断りするが、エリザべス女王が独逸語話者であるというイメージは湧きにくい。もちろんお人柄を知るわけではないから印象に過ぎないし達者であられたろうとは思うが、どうも似合わない。露西亜、土耳古(トルコ)、埃及(エジプト)まで制圧を試みた仏語の破壊者ナポレオンに対抗し、ハプスブルグ復古のウィーン体制ができ、ビスマルクが現れ、ヒトラーが現れた強大かつ異形な独逸語話者圏。これを仏語圏と組んで潰しにかかったのが女王陛下の英語圏(英米)であったと見るのは、歴史解釈としてはやや乱暴ではあるが、我が体感としてはあまり違和感がない。単に微笑んでお手振りするだけではない、知性の高い強い国母であったということだ。

我が国においては日英同盟というものはあったが、露西亜との関係で何度も煮え湯を飲まされる。先の戦争に米国を引き入れて結果として日本に多大な厄災をもたらしたのは英国宰相チャーチルでもある。米国に対して僕は優等な教育を与えてくれた多大な感謝があるが、大戦でされたことの特定の意思決定者たちへの反感は消えず、米国国家への感情はというとやや複雑なものがある。しかし、英国に対してもそうであるべきなのに、自分の胸に聞けばそうなってはいない。これがなぜなのかは前述した6年住んでの体感からなのだろう。ということは、君臨すれども統治せずの王室の存在が大きかったことになるのだ。

日本に帰って22年、皇室について思うことはある。天皇が象徴(symbol)であるという文言は、王室を知らない米国人が書いたものであり、その者たちが King reigns, but does not govern. の reign(君臨)を非キリスト教徒の神道国で天皇制を温存するにあたり、認めるのをためらった気持ちは大いにわかる。それほど日本軍は強く、復活を恐れられる存在だったからだ。そんな杞憂は露と消えたいまになって、日本人やまして皇室がキリスト教に改宗するはずもない条件の下におけるsymbolの解釈はどうあれば国益にかなうのか、 酸鼻な史実を知っている僕を英国ファンにしてしまったエリザベス女王の君臨のありかたというものは学ぶものがあると愚考する次第である。

ささやかではあるが英独に関わった個人史の中で、女王様をお見送りする手は僕には音楽しかない。独逸音楽というわけにはいかないが、英国音楽での追悼はいくらもされるだろう。となると答えはひとつしかない。英独を股にかけた人物、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(Georg Friedrich Händel)である。独逸人でありハノーファー選帝侯の宮廷楽長であった彼は英国に渡る。ハノーファーに帰る約束があったにもかかわらずそのままイギリスに住み着いてしまい、ジョージ・ハンデルになって大活躍するのである。ハノーファー選帝侯は後に英国王ジョージ1世として迎えられたが、君臨すれども統治せずは英語を話せず慣習も理解せず、政務を大臣に委ねた彼を英国流に半ば揶揄した言葉で、それが「議院内閣制」の始まりになってしまうのだから面白い。

ヘンデルはウェストミンスター寺院に眠っている。エリザベス女王の国葬は9月19日にここで行われる。

女王様には英国で娘二人を授かった御礼として、僕が愛聴するヘンデルの教会音楽『主は言われた』(Dixit Dominus)を捧げたい。後に作曲するオラトリオ「メサイア」の原型を思わせる名作で、歌詞はラテン語の詩篇、演奏は貴国のサー・ジョン・エリオット・ガーディナー指揮によるモンテヴェルディ合唱団、イングリッシュ・バロック・ソロイスツである。22才で書いたとは信じられない驚異的に素晴らしい音楽で、こんな俊英の独逸人を終世魅了した英国の偉大さを僕もまた愛してやまない。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ヘンデル「メサイア」(Messiah)HWV.56

2018 DEC 24 18:18:46 pm by 東 賢太郎

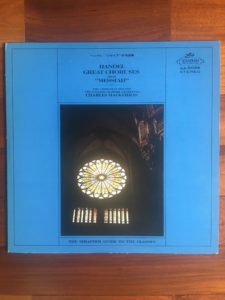

オラトリオというのは演技、道具、衣装のないキリスト教オペラだ。我が家は仏教徒であり、学生時代、あんまり異教の音楽に興味がなかったがヘンデルの「メサイア」は名曲とされ音楽の教科書にも載っていたから半分は義務感で買ってきたのがチャールズ・マッケラス指揮イギリス室内管弦楽団/アンブロジアン・シンガーズの「合唱曲選集」だった。これを選んだ理由は合唱だけなら耐えられるかなと思ったことと1200円と値段が安かったこと以外にない。日にちを見ると1977年4月1日で駒場から本郷に学び舎が移った初日だから、なにやら向学心に燃えて音楽も新しいジャンルにチャレンジしようと思ったのかもしれない。

オラトリオというのは演技、道具、衣装のないキリスト教オペラだ。我が家は仏教徒であり、学生時代、あんまり異教の音楽に興味がなかったがヘンデルの「メサイア」は名曲とされ音楽の教科書にも載っていたから半分は義務感で買ってきたのがチャールズ・マッケラス指揮イギリス室内管弦楽団/アンブロジアン・シンガーズの「合唱曲選集」だった。これを選んだ理由は合唱だけなら耐えられるかなと思ったことと1200円と値段が安かったこと以外にない。日にちを見ると1977年4月1日で駒場から本郷に学び舎が移った初日だから、なにやら向学心に燃えて音楽も新しいジャンルにチャレンジしようと思ったのかもしれない。

記録を見ると1度だけ聞いてあっさりお蔵入りであった。世の中そう甘くはない、この手の音楽を理解するにはまだ早かった(どう考えても難しい音楽ではないのだが)。春の祭典や弦チェレやオケコンは難しい音の一言一句まで完全暗唱できたのだから自分の音楽受容史を象徴するし、国語系は何をしてもまったく伸びず数学だけで受験を切り抜けた経験ともどこかイメージがダブる。そう、これは僕にはわかるようでわからない「国語系」の音楽だったのだ。

年の功が必要だった。いまやストラヴィンスキー、バルトークよりずっと好きになってしまったのだから人生どうなるかわからない。一にも二にも「ハレルヤ」の起爆力のおかげで、この規格外に常習性のある音楽を僕は死ぬまでに何万回も聴きたいし、できればバスを歌いたいし、飽きるということは絶対にない。落ち込んだ時にこんなに元気をくれる音楽もない。

常習性。そう。昔からいい音楽には必ずある。僕はロックというジャンルにその生命が継がれていると思っていて、ビートルズはもちろん、1975年にロンドンを席巻しヒットチャートの9週連続1位を独占したクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」にもあると思う。でも所詮は9週間なのだ。ハレルヤは276年間も「常習性」を保っている巨魁な麻薬のような曲だ。

ハレルヤにはまってしまうと他の合唱曲もすんなりと入ってくるようになった。キリスト教徒の方には大変申し訳ないが、僕はメサイアの宗教的コンテクストはどうでもよく、音楽として面白いかどうかだけだ。英語だから意味は分かってしまうが、別にこれがラテン語でもスワヒリ語でも構わないし、とにかく面白いのだから仕方ない。この快感はロックを聴いているのとなんら変わらない。

メサイアは世界の合唱団の定番曲で神のように崇めている人も大勢おられるからそれをロック扱いするのは憚られるのだが、僕のように近代音楽からクラシック入門した者にとってその感性のまんま近づける18世紀の音楽は希少だった。J.S.バッハはそうはいかない。僕は「マタイ受難曲」はブラームスに迂回して耳を慣らしてやっとたどり着く必要があった。しかもバッハは「宗教的コンテクストはどうでもよく」という不遜な態度は許してくれないのだ。

バッハが終生をドイツで送った「超ドメスティック派」だったのに対し、ヘンデルはイタリアに留学したグローバル派で「長期出張です」と本社に報告して渡英したまま帰国せず移住してしまった人だ。ちなみに僕はサラリーマン時代から「ドメ派」と気が合わない。むこうは保守本流だと意味もなく威張ってる、こっちは無知蒙昧の田舎者と小馬鹿にしてるから合うはずがない。陸軍と海軍の図式でもある。バッハはどうも帝国陸軍っぽくてドグマティックで辛気臭いのだな、重戦車みたいに凄いけど。僕は気質も人生観もヘンデル派だ。

ヘンデル(1685 – 1759)はオラトリオを書かないかと誘われ、ちょうどスケジュール帳に入っていたダブリンの公演アポに間に合わせようと超特急で大作のメサイアを書いた。たった24日間で。1730年代頃からは困窮を極め、歌劇は失敗続きとなり破産状態に陥った彼はさらに健康を崩してアイルランド総督が手を差し伸べた。その起死回生のチャンスに賭けたわけだが凄い集中力の男だった。1742年4月13日に初演されダブリンの聴衆は熱狂した。よしっとばかりに今度はロンドンでやったが失敗だった。「聖書を劇場で娯楽にするなんて神の冒涜だ」とうるさい連中に集中砲火を浴びてしまったのだ。このくだりはモーツァルトのミサ曲のアリアが「なんだこれは、オペラじゃないんだぞ」と批判されたのを思い出す。

彼らは辛気臭い歌詞に劇場風娯楽音楽をつけて平気だったという点で共通しており、「宗教的コンテクストはどうでもよい」僕に波長がぴったり合うのである。「とんでもない、お前はメサイアを冒涜しとる!」といわれそうだが、なんと批判されようが僕はヘンデルは人気とお金目あてでこれを書いたと思うし、24日で全曲書いたというのはモーツァルトのドン・ジョバンニ序曲並みの快速であって、信仰心が動機ならそんな必要はないしむしろもっとじっくり推敲もしたろう。興味深いのは、そのモーツァルトがドイツ語版でメサイアを編曲していることだ。ヴァン・スヴィーテン男爵がその私的な日曜コンサートでヘンデル作品を広く紹介していたからだ。彼のテーストでオーケストレーションは管楽器が増強されて重厚になっているが、そういうテクニカルなものよりも、彼はメサイアからもっと音楽の本質的なものを受け取ったと思う。

メサイアNo.25「And with his stripes we are healed…(彼の打たれた傷によって…)」をお聴き頂きたい。

この冒頭の音列がモーツァルト「レクイエム、K.626」のキリエ(憐れみの賛歌)の主題になって壮麗な二重フーガが展開するのである。

言葉を失う見事な音楽だが、彼は突然に舞い込んだ「死神」からの発注でこれを何の宗教心でもなく単にプロとしてお金のために書いた。「金のためという動機は不純だ」というなら音楽の教科書に載っているほとんどのクラシック音楽は不純だ。「金のために巨人に行ったカープの丸選手はけしからん」などと日本人の金銭ピューリタニズムは欧米で16年を過ごした僕には異様だ。若い人は「人生カネばかりじゃないよ」とバブル世代に教わって、代わりに何も得られなかったら誰が責任取ってくれるんだと考えたほうがいい。

ヘンデルにはしかし篤志家の顔があった。父は外科医(床屋でもある)であり、ロンドン、アイルランドで篤志病院や孤児院の創設と発展に惜しみない援助を与え多大な貢献をなしている。ダブリンへ赴いたのも設立まもないヴォランタリホスピタルであったマーサー病院、慈善診療所、負債囚支援のための慈善演奏会開催に賛同したからだ。捨て子の増加を憂慮した慈善家トマス・コーラムが設立したブルームズベリの捨子養育院(Foundling Hospital, 1741年創設)のためにアンセムを捧げ、資金集めのための慈善演奏会を行ったことは彼の名声に大きく寄与することとなった。うるさがたのケチがついて不評に見舞われたメサイアがそこで演奏され、一気にブレークして人気作となってしまったからだ。バッハのマタイ受難曲は一度埋もれて、メンデルスゾーンらに再発見される必要があったが、メサイアはこの時から現在に至るまで間断なく世界中で演奏され続け、アメリカでクリスマス・イヴの定番曲に定着したのである。

もう何度聴いたかわからない、これが冒頭に書いた大学3年の初めに買った「メサイア合唱曲選集」だ。エンジェルの廉価盤であるセラフィム・レーベルで、ずいぶんお世話になった。演奏も素晴らしい、宝物だ。

全曲はこちらで。初演時のサイズの合唱、オーケストラ(オーセンティック楽器)で演奏も素晴らしい。

(こちらもどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ヘンデル 「水上の音楽」(HWV348-350)

2016 JUL 3 10:10:59 am by 東 賢太郎

もうひとつ、とびきり元気が出る音楽がヘンデルの「水上の音楽」です。特に好きなのはこの第2組曲第2曲「アラ・ホーンパイプ」です。

「水上の音楽」の来歴は愉快です。ヘンデルは1710年にドイツのハノーファー選帝侯の宮廷楽長になりました。これ、大出世であったのですがロンドンに外遊した折に宮廷から厚遇をうけて帰国命令を無視、あるまじきことにそのまま定住してしまいます。外資系に出向した日本企業の社員が、給料も待遇もいいのでそのまま移籍してしまったようなものでしょう。

「水上の音楽」の来歴は愉快です。ヘンデルは1710年にドイツのハノーファー選帝侯の宮廷楽長になりました。これ、大出世であったのですがロンドンに外遊した折に宮廷から厚遇をうけて帰国命令を無視、あるまじきことにそのまま定住してしまいます。外資系に出向した日本企業の社員が、給料も待遇もいいのでそのまま移籍してしまったようなものでしょう。

ところがです、なんということか、そのハノーファー選帝侯が1714年にジョージ1世として英国に迎えられてしまったのです。不義理をした上司が移籍先の社長で来たようなもの。これは焦ったでしょう、サラリーマンの大ピンチです。

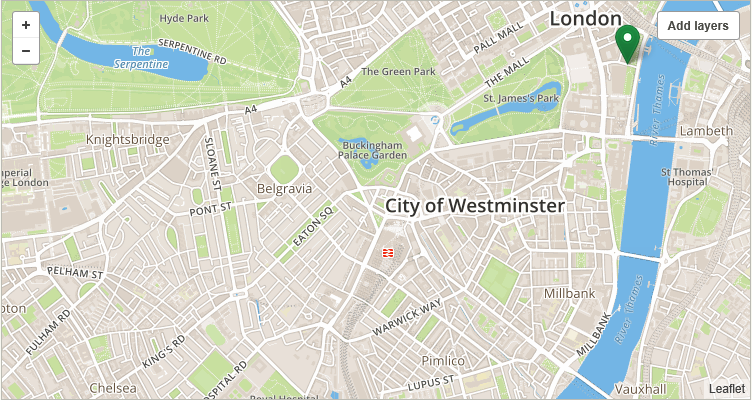

そこでヘンデルが関係修復をと作曲したのがこの曲とされ、王様が夏にテムズ川で舟遊びをするタイミングに50人の楽師を乗せた船を出して盛大に演奏したとされます。ハプニングでご機嫌を取ろうとしたのですね。1715年とされていましたがそれは確認されておらず、少なくとも17年7月17日(水)にそれがあったというのは史実です(当時の新聞Daily Courantの記事になっている)。

ロンドンに6年住みましたんでこの事件がどこで起きたかは気になります。地図をご覧ください。

記事によると、ウォータールーブリッジのやや上流であるホワイトホール(Whitehall、上の地図の矢印)で午後8時に乗船したジョージ1世は、上げ潮にのってチェルシー(Chelsea、地図でMillbankとあるあたり)に上陸します(距離にして約2キロ)。そして午後11時に再度チェルシーで乗船し帰路につきましたが、ハプニングに喜んだ王はその往復4キロの間に少なくとも3回はこの音楽の演奏を所望しています。気に入ったんでしょう。これがその様子を想像した絵です。

記事によると、ウォータールーブリッジのやや上流であるホワイトホール(Whitehall、上の地図の矢印)で午後8時に乗船したジョージ1世は、上げ潮にのってチェルシー(Chelsea、地図でMillbankとあるあたり)に上陸します(距離にして約2キロ)。そして午後11時に再度チェルシーで乗船し帰路につきましたが、ハプニングに喜んだ王はその往復4キロの間に少なくとも3回はこの音楽の演奏を所望しています。気に入ったんでしょう。これがその様子を想像した絵です。

これでサラリーマンの危機は回避できたんでしょうか。ちなみにメサイアのハレルヤ・コーラスで起立する慣例を作ったとされるジョージ2世はこの王様の息子ですが、父子の仲は悪かったから何とも言えませんね。

原曲は船上の演奏なので弦楽器はなく、ヘンデルが後から演奏会用に加えました。テームズの舟遊びは後年も行われて曲が追加され、第1組曲(ヘ長調)、第2組曲(ニ長調)、3組曲(ト長調)として分類されています。そのトータルを「全曲版」と称しますが資料は散逸して決定稿があるわけではなく、全曲に対し組曲があるというより「水上の音楽」そのものが組曲として存在しているのだという理解でよろしいように思います。

では「全曲」をジョン・エリオット・ガーディナー / イングリッシュ・バロック・ソロイスツの名演で。

以下、愛聴盤をご紹介します。

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ミネソタ交響楽団

この曲はいろんな演奏スタイルがあり、純音楽派、ロマンチック派、古楽器派、アカデミズム派、初演模倣派など百花繚乱ですが僕は純音楽派が好みです。なかでもこれは弦主体の音楽の質の高さ、品格、技量において最高峰、録音もヨーロッパ調で大変よろしいのです。初演模倣派とは対極ですが(船上で弦はなかった)、そんなアニメ的趣向を凝らさなくたって音楽が立派なんだから十分なのです。

この曲はいろんな演奏スタイルがあり、純音楽派、ロマンチック派、古楽器派、アカデミズム派、初演模倣派など百花繚乱ですが僕は純音楽派が好みです。なかでもこれは弦主体の音楽の質の高さ、品格、技量において最高峰、録音もヨーロッパ調で大変よろしいのです。初演模倣派とは対極ですが(船上で弦はなかった)、そんなアニメ的趣向を凝らさなくたって音楽が立派なんだから十分なのです。

ジョージ・セル / ロンドン交響楽団

昔から名盤として名高く何をいまさらですが、これはハーティ版で4曲しかありません。フルコースをいいとこどりでランチ定食にしたようなものですが、弦を中心に厚みあるオーケストレーションでディナーを食べた気にさせてくれます。第2曲「エア」はppを活かしてデリケートの極み。これがテムズ川で聞こえるはずはありません。ロマンチック寄りの純音楽派ですが、こちらも上記盤と同じく音楽の立派さを味わうに最適。入門用におすすめです。

昔から名盤として名高く何をいまさらですが、これはハーティ版で4曲しかありません。フルコースをいいとこどりでランチ定食にしたようなものですが、弦を中心に厚みあるオーケストレーションでディナーを食べた気にさせてくれます。第2曲「エア」はppを活かしてデリケートの極み。これがテムズ川で聞こえるはずはありません。ロマンチック寄りの純音楽派ですが、こちらも上記盤と同じく音楽の立派さを味わうに最適。入門用におすすめです。

ホルディ・サヴァル / ル・コンセール・デ・ナシオン

古楽器派ならこれをよく聴きます。楽器のアーティキュレーションにずいぶんこだわりがある感じでアカデミズム派ともいえますが、学究肌の冷たさがなく、速めのテンポと強い表現意欲でメリハリある立体的な音楽を作っているのを評価。とにかく生命力があって元気をもらえます。しかも管楽器は腕達者で音程がいいですね。これならジョージ1世も3回ききたくなったろうなと、聴いていて心地よいこと請け合いの名演です。

古楽器派ならこれをよく聴きます。楽器のアーティキュレーションにずいぶんこだわりがある感じでアカデミズム派ともいえますが、学究肌の冷たさがなく、速めのテンポと強い表現意欲でメリハリある立体的な音楽を作っているのを評価。とにかく生命力があって元気をもらえます。しかも管楽器は腕達者で音程がいいですね。これならジョージ1世も3回ききたくなったろうなと、聴いていて心地よいこと請け合いの名演です。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(サー・コリン・デービス)

2015 JAN 10 0:00:11 am by 東 賢太郎

コリン・デービスの名はずいぶん早くから知っていた。それは名盤といわれていたアルトゥール・グリュミオーやイングリット・ヘブラーのモーツァルトの協奏曲の伴奏者としてだ。リパッティのグリーグ協奏曲を伴奏したアルチェオ・ガリエラやミケランジェリのラヴェルト長調のエットーレ・グラチスもそうだが、超大物とレコードを作るとどうしても小物の伴奏屋みたいなイメージができて損してしまう。

それを大幅に覆したのが僕が大学時代に出てきた春の祭典とハイドンの交響曲集だ。どちらもACO。何という素晴らしさか!演奏も格別だったが、さらにこれを聴いてコンセルトヘボウの音響に恋心が芽生えたことも大きい。いてもたってもいられず、後年になってついにそこへ行ってえいやっと指揮台に登って写真まで撮ってしまう。その情熱は今もいささかも衰えを知らない。

彼は最晩年のインタビューで「指揮者になる連中はパワフルだ」と語っている。これをきいて、子供のころ、男が憧れる3大職業は会社社長、オーケストラの指揮者、プロ野球の監督だったのを思い出した。ところが「でも、実は指揮にパワーなんていらない。音楽への何にも勝る情熱と楽団員への愛情があれば良いのだ」ともいっている。これは彼の音楽をよくあらわした言葉だと思う。

サー・コリンが一昨年の4月に亡くなった時、何か書こうと思って書けずにきてしまったのは、ロンドンに6年もいたのに驚くほど彼を聴いていないのに気がついたからだ。彼が晩年にLSOとライブ録音した一連のCDを聴いていちばん興味を持っていた指揮者だったのに・・・。youtubeにあるニューヨーク・フィルとのシベリウス3番のライブを聴いてみて欲しい。こんな演奏が生で聴けていたら!

僕がクラシック覚えたてのころ彼のお決まりの評価は「英国風の中庸を得た中堅指揮者」だ。当時、「中庸」は二流、「中堅」はどうでもいい指揮者の体の良い代名詞みたいなものだった。それはむしろほめている方で、ドイツ音楽ではまともな評価をされずほぼ無視に近かったように思う。若い頃のすり込みというのは怖い。2年の米国生活でドイツ音楽に飢えていた僕があえて英国人指揮者を聴こうというインセンティブはぜんぜんなかった、それがロンドンで彼を聴かなかった理由だ。

それを改める機会はあった。93年11月9日、フランクフルトのアルテ・オーパーでのドレスデンSKを振ったベートーベンの第1交響曲とベルリオーズの幻想だ。憧れのDSK、しかも幻想はACOとの名録音がある。しかし不幸なことに演奏は月並みで、オケの音も期待したあの昔の音でなかったことから失望感の方が勝っていた。これで彼への関心は失せてしまったのだ。もうひとつ98年5月にロンドンのバービカンでLSOとブラームスのドッペルを聴いているが、メインのプロが何だったかすら忘れてしまっているのだからお手上げだ。ご縁がなかったとしかしようがない。

しかし彼の録音には愛情のあるものがある。まずLSOを振ったモーツァルト。ヘレン・ドナートらとの「戴冠ミサ」K.317、テ・カナワとのエクスルターデなどが入ったphilips盤(右)である。このLPで知ったキリエK341の印象が痛烈であった。後にアラン・タイソンの研究で 1787年12月〜89年2月の作曲という説が出て我が意を得た。ミュンヘン時代の作品という説は間違いだろう。

しかし彼の録音には愛情のあるものがある。まずLSOを振ったモーツァルト。ヘレン・ドナートらとの「戴冠ミサ」K.317、テ・カナワとのエクスルターデなどが入ったphilips盤(右)である。このLPで知ったキリエK341の印象が痛烈であった。後にアラン・タイソンの研究で 1787年12月〜89年2月の作曲という説が出て我が意を得た。ミュンヘン時代の作品という説は間違いだろう。

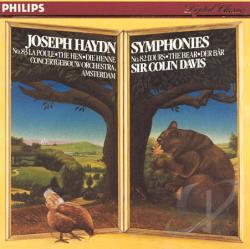

僕のデービスのベスト盤はこれだ。ACOとのハイドン交響曲第82,83番である。もし「素晴らしいオーケストラ演奏」のベスト10をあげろといわれたら彼のハイドン(ロンドンセットは全曲ある)は全部が候補だが、中でもこれだ。なんという自発性と有機性をそなえた見事なアンサンブルか。音が芳醇なワインのアロマのように名ホールに広がる様は聞き惚れるしかない。こういう天下の名盤が廃盤とはあきれるばかりだが、これをアプリシエートできない聴き手の責任でもあるのだ。

僕のデービスのベスト盤はこれだ。ACOとのハイドン交響曲第82,83番である。もし「素晴らしいオーケストラ演奏」のベスト10をあげろといわれたら彼のハイドン(ロンドンセットは全曲ある)は全部が候補だが、中でもこれだ。なんという自発性と有機性をそなえた見事なアンサンブルか。音が芳醇なワインのアロマのように名ホールに広がる様は聞き惚れるしかない。こういう天下の名盤が廃盤とはあきれるばかりだが、これをアプリシエートできない聴き手の責任でもあるのだ。

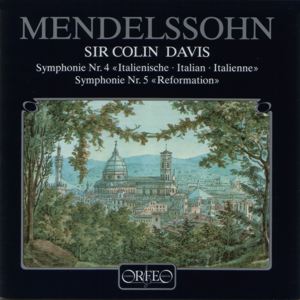

このハイドンと同様のタッチで描いたバイエルン放送SOとのメンデルスゾーン(交響曲3,4,5番と真夏の夜の夢序曲)も非常に素晴らしい。オーケストラの上質な柔軟性を活かして快適なテンポとバランスで鳴らすのが一見無個性だが、ではほかにこんな演奏があるかというとなかなかない。昔に「中庸」とされていたものは実は確固たる彼の個性であることがわかる。5番がこういう演奏で聴くとワーグナーのパルシファルにこだましているのが聞き取れる。

このハイドンと同様のタッチで描いたバイエルン放送SOとのメンデルスゾーン(交響曲3,4,5番と真夏の夜の夢序曲)も非常に素晴らしい。オーケストラの上質な柔軟性を活かして快適なテンポとバランスで鳴らすのが一見無個性だが、ではほかにこんな演奏があるかというとなかなかない。昔に「中庸」とされていたものは実は確固たる彼の個性であることがわかる。5番がこういう演奏で聴くとワーグナーのパルシファルにこだましているのが聞き取れる。

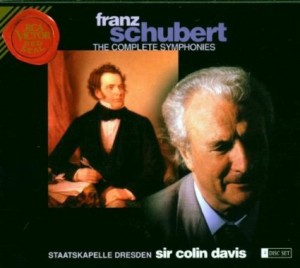

シューベルトの交響曲全集で僕が最も気に入っているのはホルスト・シュタインだが後半がやや落ちる。全部のクオリティでいうならこれだ。DSKがあのライブは何だったんだというぐらい馥郁たる音で鳴っており1-3番に不可欠の整然とした弦のアーティキュレーションもさすが。僕は彼のベートーベン、ブラームス全集を特に楽しむ者ではないが、こういう地味なレパートリーで名演を成してくれるパッションには敬意を表したい。4番ハ短調にDSKの弦の魅力をみる。

シューベルトの交響曲全集で僕が最も気に入っているのはホルスト・シュタインだが後半がやや落ちる。全部のクオリティでいうならこれだ。DSKがあのライブは何だったんだというぐらい馥郁たる音で鳴っており1-3番に不可欠の整然とした弦のアーティキュレーションもさすが。僕は彼のベートーベン、ブラームス全集を特に楽しむ者ではないが、こういう地味なレパートリーで名演を成してくれるパッションには敬意を表したい。4番ハ短調にDSKの弦の魅力をみる。

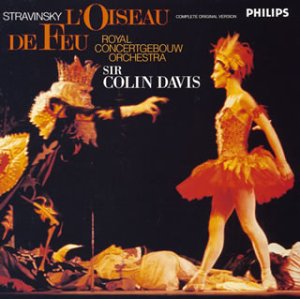

春の祭典、ペトルーシュカだけではない、この火の鳥もACOの音の木質な特性とホールトーンをうまくとらえたもので強く印象に残っている。この3大バレエこそ彼が中庸でも中堅でもないことを示したメルクマール的録音であり、数ある名演の中でも特別な地位で燦然と輝きを保っている。 オケの棒に対する反応の良さは驚異的で「火の鳥の踊り」から「火の鳥の嘆願」にかけてはうまさと気品を併せ持つ稀有の管弦楽演奏がきける。泥臭さには欠けるがハイセンスな名品。

春の祭典、ペトルーシュカだけではない、この火の鳥もACOの音の木質な特性とホールトーンをうまくとらえたもので強く印象に残っている。この3大バレエこそ彼が中庸でも中堅でもないことを示したメルクマール的録音であり、数ある名演の中でも特別な地位で燦然と輝きを保っている。 オケの棒に対する反応の良さは驚異的で「火の鳥の踊り」から「火の鳥の嘆願」にかけてはうまさと気品を併せ持つ稀有の管弦楽演奏がきける。泥臭さには欠けるがハイセンスな名品。

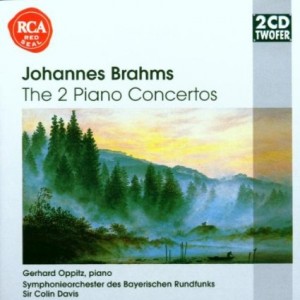

ブラームスのピアノ協奏曲第2番、ピアノはゲルハルト・オピッツである。1番はいまひとつだが2番はピアノのスケールが大きくオケがコクのある音で対峙しつつがっちりと骨格を支えている。オピッツはラインガウ音楽祭でベートーベンのソナタを聴いたがドイツものを骨っぽく聞かせるのが今どき貴重だ。この2番も過去の名演に比べてほぼ遜色がない。ヘブラーやグリュミオーのモーツァルトもそうだがデービスはソリストの個性をとらえるのがうまい。録音がいいのも魅力。

ブラームスのピアノ協奏曲第2番、ピアノはゲルハルト・オピッツである。1番はいまひとつだが2番はピアノのスケールが大きくオケがコクのある音で対峙しつつがっちりと骨格を支えている。オピッツはラインガウ音楽祭でベートーベンのソナタを聴いたがドイツものを骨っぽく聞かせるのが今どき貴重だ。この2番も過去の名演に比べてほぼ遜色がない。ヘブラーやグリュミオーのモーツァルトもそうだがデービスはソリストの個性をとらえるのがうまい。録音がいいのも魅力。

あとどうしてもふたつ。 ヘンデル メサイアより「ハレルヤ」(Handel, Hallelujah) に引用した彼のヘンデル「メサイア」は彼のヘンデルに対する敬意に満ちた骨太で威厳のあるもので愛聴している。そしてLSOとのエルガー「エニグマ変奏曲」も忘れるわけにはいかない代表盤である。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-冬に聴きたいクラシック-

2014 NOV 16 23:23:26 pm by 東 賢太郎

冬の音楽を考えながら、子供のころの真冬の景色を思い出していた。あの頃はずいぶん寒かった。泥道の水たまりはかちかちに凍ってつるつる滑った。それを石で割って遊ぶと手がしもやけでかゆくなった。団地の敷地に多摩川の土手から下りてきて、もうすっかり忘れていたが、そこがあたり一面の銀世界になっていて足がずぶずぶと雪に埋もれて歩けない。目をつぶっていたら、なんの前ぶれもなく突然に、そんな情景がありありとよみがえった。

ヨーロッパの冬は暗くて寒い。それをじっと耐えて春の喜びを待つ、その歓喜が名曲を生む。夏は日本みたいにむし暑くはなく、台風も来ない。楽しいヴァケイションの季節だ。そして収穫の秋がすぎてどんどん日が短くなる頃の寂しさは、それも芸術を生む。 ドイツでオクトーバー・フェストがありフランスでボジョレ・ヌーボーが出てくる。10-11月をこえるともう一気にクリスマス・モードだ。アメリカのクリスマスはそこらじゅうからL・アンダーソンの「そりすべり」がきこえてくるが、欧州は少しムードが違う。

思い出すのは家族を連れて出かけたにニュルンベルグだ。大変なにぎわいの巨大なクリスマス市場が有名で、ツリーの飾りをたくさん買ってソーセージ片手に熱々のグリューワインを一杯やり、地球儀なんかを子供たちに隠れて買った。当時はまだサンタさんが来ていたのだ。そこで観たわけではないのだがその思い出が強くてワーグナーの「ニュルンベルグの名歌手」は冬、バイロイト音楽祭で聴いたタンホイザーは夏、ヴィースバーデンのチクルスで聴いたリングは初夏という感覚になってしまった。

クリスマスの音楽で有名なのはヘンデルのオラトリオ「メサイア」だ。この曲はしかし、受難週に演奏しようと作曲され実際にダブリンで初演されたのは4月だ。クリスマスの曲ではなかった。内容がキリストの生誕、受難、復活だから時代を経てクリスマスものになったわけだが、そういうえばキリストの誕生日はわかっておらず、後から12月25日となったらしい。どうせなら一年で一番寒くて暗い頃にしておいてパーッと明るく祝おうという意図だったともきく。メサイアの明るさはそれにもってこいだ。となると、ドカンと騒いで一年をリセットする忘年会のノリで第九をきく我が国の風習も捨てたものではない。メサイアの成功を意識して書かれた、ハイドンのオラトリオ「天地創造」も冬の定番だ。

チャイコフスキーのバレエ「くるみ割り人形」、フンパーディンクの歌劇「ヘンゼルとグレーテル」はどちらも年末のオペラハウスで子供連れの定番で、フランクフルトでは毎年2人の娘を連れてヴィースバーデンまで聴きに行った懐かしの曲でもある。2005年末のウィーンでも両方きいたが、家族連れに混じっておじさん一人というのはもの悲しさがあった。ウイーンというと大晦日の国立歌劇場のJ・シュトラウスのオペレッタ「こうもり」から翌日元旦のニューイヤー・コンサートになだれこむのが最高の贅沢だ。1996-7年、零下20度の厳寒の冬に経験させていただいたが、音楽と美食が一脈通ずるものがあると気づいたのはその時だ。

さて、音楽そのものが冬であるものというとそんなにはない。まず何よりシベリウスの交響詩「タピオラ」作品112だ。氷原に粉吹雪が舞う凍てつくような音楽である。同じくシベリウスの交響曲第3、4、5、6、7番はどれもいい。これぞ冬の音楽だ。僕はあんまり詩心がないので共感は薄いがシューベルトの歌曲「冬の旅」は男の心の冬である。チャイコフスキーの交響曲第1番ト短調作品13「冬の日の幻想」、26歳の若書きだが僕は好きで時々きいている。

次に、特に理由はないがなぜかこの時期になるとよくきく曲ということでご紹介したい。バルトーク「ヴァイオリン協奏曲第2番」、プロコフィエフのバレエ音楽「ロメオとジュリエット」がある。どちらも音の肌触りが冬だ。ラヴェルの「マ・メール・ロワ」も初めてブーレーズ盤LPを買ったのが12月で寒い中よくきいたせいかもしれないが音の冷んやり感がこの時期だ。そしてモーツァルトのレクイエムを筆頭とする宗教曲の数々はこの時期の僕の定番だ。いまはある理由があってそれをやめているが。

そうして最後に、昔に両親が好きで家の中でよくかかっていたダークダックスの歌う山田耕筰「ペチカ」と中田喜直「雪の降る町を」が僕の冬の音楽の掉尾を飾るにふさわしい。寒い寒い日でも家の中はいつもあったかかった。実はさっき、これをきいていて子供のころの雪の日の情景がよみがえっだのだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブロムシュテットの悲愴交響曲

2014 OCT 21 18:18:49 pm by 東 賢太郎

悲愴交響曲は僕にとって想いの深い音楽であり、早い時期にこのブログに書かせていただきました。 チャイコフスキー交響曲第6番ロ短調 「悲愴」

相手が永久不滅の音楽ですから、こちらが変わらない限りもう一回何か書くとしても同じものになってしまいます。悲愴を聴くにはもう40何年もかけてできてしまった自分の心の姿勢、構えのようなものがあって困ります。それは4番や5番の場合とはちがったものですし、音を耳で聴くだけではなくブログに書いたような事柄を考えることを通して出来たものですからそちらの方も永久(?)不滅化してしまっています。

そこにムラヴィンスキーの演奏を挙げましたし、何種類かあるカラヤンのものもよく聴きました。しかし書きましたことを教わったのはチェリビダッケです。言葉ではなく音によってですが、そういう演奏は僕の不滅の構えを変容させてくれます。名演奏というのはそういうもののことを云うのだと思います。

そうしたらTVでブロムシュテットがN響との稽古で終楽章の対抗配置、トロンボーン、銅鑼の意味を語っていました。それはよくきく話ですしコーダの旋律がヘンデルのラールゴを短調にしたものというのは初耳でしたがそれも大したことではありません。とても印象に残ったのはコーダの入りで弱音器付ヴァイオリンがG線を強く弾いたあの「慟哭の音」について彼が歌いながら力説していたことです。

それは僕にとっても何よりも重たいことです。もう最近はあそこが大事で悲愴をきくようなもので、シンセで演奏した時も気に入らなくて何十回あそこを録音し直したかわかりません。ですがG線の音色はないしハイポジション特有の音色もないのでヴィオラとチェロの合奏と独奏を微妙に調合したりあれこれ試行錯誤しましたがやっぱり無理でした。本物のオケの音は奥が深いのです。

そしてそれをあえてあそこで使ったチャイコフスキーは本当に凄いと思います。どの楽器が死や葬式を暗示するなどということは単なる符帳にすぎません。非キリスト教徒にとっては知らなければ思いつきもしないトリビアみたいなものです。ところがあのG線のむせび泣くような旋律はそんなことを飛び越えて、一直線に悲しみの嵐を巻きおこします。頭ではなく心を直撃するのです。音としてはピアノで誰でもならせるシンプルなものなのに!聴く者はそれが何か、何が悲しいのかわからぬまま、謎を残したまま曲は幕を閉じます。

作曲者はこの曲にはプログラムがあると明言したようです。だから悲しみの対象はあった、ただそれが何かは書きませんでした。ですからこの曲は「プログラム交響曲」と名付けられる可能性がありましたがそうならなくて幸いでした。パテティーク(Pathétique)、悲愴、なんていい名前でしょう。僕はシンフォニーのニックネームというものは本人がつけたものであってもあまり好かないのですが、これとエロイカだけはあまりにふさわしく、進んでそう呼ばせていただいております。

だからどうしてもパテティークに演奏していただきたい。それをなよなよ、どろどろとするのは勘違いであって、作曲者のプログラム(メッセージ)を心得たうえで、彼のレクイエムであるあのG線のコーダにむけてどう流れを作るかというところが指揮者の力量になると思います。その意味でムラヴィンスキーは特筆すべき成果をあげています。71年録音のEMI盤のカラヤンも素晴らしい。しかしプログラムを完璧に読み解いているのはチェリビダッケ(下)だろう、僕はそう聴いております。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

新春架空座談会 (大作曲家編)

2014 JAN 9 0:00:09 am by 東 賢太郎

東 「マエストロの皆様、今日はご多忙のなか、新春座談会にご参加いただきありがとうございます、あれ、まだヘンデル先生だけでしたか。」

ヘンデル 「おほん!少し早く来すぎたね。今日の参加者は誰なのかね、ヒガシ君?」

東 「先生、アズマです。はい、今日はバッハ先生、ハイドン先生、モーツァルト先生、ベートーベン先生が来られる予定です。」

ヘンデル 「おお、あのバッハか!久しぶりだ。あいつは同期でね。まじめで堅物でのう。そのくせ子供はたくさん作りおった、 ハッハッハ!」

東 「先生はお子様の方はたしか・・・・?」

ヘンデル 「キミ!余計なことを聞くもんじゃない。」

東 「すみません。あっ、先生いまメールが入りました。えーと・・・・あれ?ベートーベン先生が今日はご出席できないそうです。」

ヘンデル 「なに?そうかね。あいつは気むずかしい偏屈もんという噂じゃないか。先週モーツァルトと飲んだらそう心配しとったが、やっぱりそうなんかのう。」

東 「いえ、部屋があまりに汚いんで大家に追い出されて、いまクロネコを呼んで引っ越し中だそうで・・・」

ヘンデル 「ウワッハハハ、そういうことか。まあ、あいつは次回ということでよかろう、ヒガシ君。」

東 「アズマです。あっ、皆さんご到着になったみたいです!」

モーツァルト 「いやいや遅れてどうもすいませ~ん、なんちゃって!」

ハイドン 「モーツァルト君、林家三平は極東のジャポン国の芸人だし古すぎだ。 ここの誰も知らんぞ、そんなの。」

バッハ 「ハイドン君、まあ堅いことはいいじゃないか。おお、ヘンデル!なつかし いな。すっかりイギリス人になりおって。」

ヘンデル 「生きとったかバッハ。おまえはずっとドイツにおって、純ドメだのう。」

バッハ 「うるさい、ちょっとグローバル派だと思ってかっこつけやがって。俺もお まえもあのイギリスのやぶ医者のせいで目が見えなくなったアホだろう。」

ヘンデル 「まったくだ。ありゃあ災難だったな。」

モーツァルト 「そうだったんすか。でもオレ、ヘンデル先生のメサイアから頂戴したメ ロディでレクイエム書いちゃいました。どうもすいませ~ん。」

ヘンデル 「モーツァルト、いいんだよ。君のあれはなかなかいい曲じゃないか。ただ君のメサイアの編曲ね、ありゃあちょっと厚化粧だな。」

モーツァルト 「ああしないと売れなかったんですよ。あんときはちょっと家計が苦しくて・・・。」

ハイドン 「先生、モーツァルト君のカアチャンは悪妻ということになってますがウチに比べたらかわいいもんなんですよ。」

バッハ 「きいたきいた。なんでも亭主の君がなにをしとるか知らんそうじゃないかね。」

ハイドン 「はあ、サッキョクとかいう仕事をしてるぐらいしか・・・・」

モーツァルト 「先生、それはご謙遜です。奥様は立派なご婦人ですよ。」

ハイドン 「う~ん、君も最近うまくなったねえ、そのぐらいヨイショしとけばコロレド大司教ともうまくやれたんじゃないの?」

モーツァルト 「先生、お言葉ですが、あいつとは無理ですよ。」

ヘンデル 「アマデウス、君はまだ若い。ワシを見たまえ。出張したロンドンが居心いいんでドイツ本社に辞表を出して住みついちゃったじゃないか。そしたらキミ、なんとそのドイツのハノーバー公がロンド ンに転勤してきたわけよ。ワシがどんなに焦ったかわかるだろう?」

モーツァルト 「はい、もうマンガですよね。っていうか、よく御無事で。」

ヘンデル 「そうじゃろう。そこでどうしたと思う?王様がテムズ川で舟遊びをするんで急いで曲を書いて船の上できかせたんだ。そうしたら許してくれたというわけだ。ヨイショはここまでやるもんだよ。」

東 「それ『水上の音楽』のことですね。」

バッハ 「ほう、よく知っとるな。ジャポンでもあれを演奏しとるかね?」

東 「はい。中学の教科書にものってますよ。」

ヘンデル 「おう、そうそう。その教科書にワシのことを音楽の母と書いとるそうじゃないかね。ワシは見ての通り男じゃが。」

東 「そうですね。バッハ先生が音楽の父となってます。」

ヘンデル 「なに!それは聞き捨てならぬ。なんでこいつが父でワシが母なんじゃ?バッハは葬式の音楽ばっかりじゃろう。ワシの音楽のほうが豪快で明るくて男らしいと思わんのかね。」

モーツァルト 「それはバッハ先生がお子さんを20人も作られたからじゃないですか、ねえ東さん?」

東 「えっ?私にふりますか、私は3人で足元にも・・・・えっ、そういうじゃなく?あっジャポンの、そうジャポンですね、いや、その、最近のジャ ポンは少子化が 問題でして、確かにそのう、バッハ先生のようなかたが求められているかも・・・」

ハイドン 「えへん。まあその辺の話題は。」

モーツァルト 「そうっすね。ハイドン先生も奥さんと別れてから何人も・・・」

ハイドン 「モーツァルト君、失敬な!君こそ胸に手を当てなさい!」

バッハ 「まあまあ諸君。人生を謳歌した我々がモーツァルト君にそれを言っちゃあ気の毒だ。」

モーツァルト 「先生。恩にきます。」

東 「先生はサリエリに毒を盛られたという噂ですがそうなんですか?」

モーツァルト 「そんな話になってるの?そりゃあサリエリさんがかわいそうだね。」

東 「やっぱりそうですか。でも先生の映画はそういうことになっていて大ヒットしたんですよ。」

バッハ 「なんだって?モーツァルト君の映画がかね。それならワシのはオスカー賞ぐらいなんだろうね?」

東 「いえ、先生のはちょっと地味で・・・・。なにしろモーツァルト先生はお墓もわ からなくて、とてもお気の毒だと・・・」

バッハ 「キミ、そんな理屈はないだろう、ワシの墓だって本当はどこかわからんのだぞ。」

ハイドン 「そうだ。私なんか頭蓋骨だけ持ち去られたんだ!」

ヘンデル 「ワシじゃって異国の地に埋められちょる」

コンコンコンコォーン!!

東 「あっ、皆さん、このノックはひょっとしてあの運命が扉を・・・ベートーベン先生がいらしたようです。」

ベートーベン 「いや、先輩方、お待たせ申し上げて面目ない。」

モーツァルト 「よう。真打登場だ。拍手!」

ベートーベン 「なにせ尿瓶(シビン)を放っておいたらガスがたまって爆発しまして・・・大家に追い出されたんです」

モーツァルト 「ウンチとオナラの手紙で有名になったオレとは腐れ縁だわな。」

ベートーベン 「えっ、先輩、何とおっしゃいました?」

バッハ 「君、知らんのかね、彼は耳が悪いんだよ」

ベートーベン 「いえ、バッハ先生、最近ジャポン製のいい補聴器が出まして。 すいません電源が入ってませんでした。」

バッハ 「そうか、ワシとヘンデルの白内障もジャポンの眼医者に手術を頼むべきじゃった。英国はだめじゃのう。」

ハイドン 「先生、お言葉ですが、私は英国でシンフォニーがヒットしまして。あそこはいい国ですよ。」

モーツァルト 「ハイドンさんはお金持ちになってうらやましい。オレも秋波送ったんですがだめでした。」

ベートーベン 「僕だって第九をロンドンに売り込んだんですが・・・」

ヘンデル 「ワッハッハ、やはりワシだけよのう、英国で大ブレークしたんは。ゲオルグでねえぞ、ジョージと呼んでくれたまえ」

バッハ 「ワシはエゲレス語ではなんになるかの?」

モーツァルト 「ヨハンはジョンです、先輩。イタリアだとオレのオペラでカタログの歌になる性豪ジョバンニですよ。ぴったりですね。」

ハイドン 「おい、ジョンとジョージというと、あの英国の楽隊がおったね、なんといったかな、ビート、ピート・・・」

東 「ビートルズでしょうか?」

ハイドン 「それそれ、君、あれはいいね。クラシック界でも作ったらどうだろうか。ポールというのはパウルだね。誰かおるかね?」

ベートーベン 「ヒンデミットくんがパウルですよ。だいぶ若僧になりますが。」

ハイドン 「よっしゃ。それともうひとりおったね、あのティンパニをたたく・・・」

ベートーベン 「リンゴ・スターです。」

ハイドン 「リンゴ?なにかねそれは」

東 「先生、リンゴはアップルのことです。」

ヘンデル 「そうか、そうだったか!それなら新人のスティーブ・ジョブズ君を呼ぼう。彼に太鼓をたたかせるんだ。」

モーツァルト 「でも男だけじゃあいかんのじゃないっすか?オレはやだな。女性歌手が一人ほしいっすね。」

東 「あのー、ジャポンから新人が入ってますが。藤圭子と島倉千代子と申します。」

バッハ 「オー、知っとるさ。素晴らしいソプラノとアルトじゃ。」

モーツァルト 「まったくです。オレの次のオペラの題は『人生いろいろ』にすっかななんて考えてたとこです。」

東 「それで曲の方はどなたがお書きになられますか?」

全員唱和 「もちろんワシ(わたし、オレ)が!」

東 「えーっと、ベートーベン先生のお声がなかったようです。もう一度挙手をお願いします。」

全員唱和 「もちろんワシ(わたし、オレ)が!」

ベートーベン 「・・・・」

全員 「??」

東 「バッテリーがあがりました。それではお後がよろしいようで。」

ヘンデル メサイアより「ハレルヤ」(Handel, Hallelujah)

2013 DEC 27 14:14:47 pm by 東 賢太郎

ライト・クラシックのクリスマス定番が「そりすべり」なら、本格派はこれです。ジョージ・フレデリック・ヘンデル作曲のオラトリオ「メサイア」です。

年の瀬の第九は日本の年中行事です。欧米では第九はなくて、まず「メサイア」にハイドンのオラトリオ「四季」、「天地創造」、それからチャイコフスキーのバレエ「くるみ割り人形」、フンパーディンクの歌劇「ヘンゼルとグレーテル」あたりが定番でしょう。後者2つは子連れOKなのでドイツ時代にヴィースバーデン歌劇場に行きましたが下の娘はねずみや魔女が怖くて大変でした。メサイアはメシア(Messiah、救世主)の英語読みで、もちろん子供向けではなく宗教曲です。

僕はこの曲の大ファンであり、コンサートで第九と重なれば100%こっちへ行きます。家で聴きはじめると2時間半はあっという間に過ぎ去りますが、オラトリオというのは聖書の教えを広めるためにできた中世の音楽劇が歌詞と音楽だけになったものです。だから聖書の文句による讃美歌集という感じであり、クリスチャンでない僕には日本語でも意味が分からない部分がけっこうあります。それでも聴きたくなるのだからキリスト教伝播にオラトリオの果たした役割は小さくなかったでしょう。

1685年ドイツのハレで生まれたヘンデル(Georg Friedrich Händel)はJ.S.バッハと同い年、同期ということになります。バッハが一生ドイツにとどまった純ドメス派だったのに対し、ヘンデルはドイツ国外でも有名なグローバル派であり、英国に渡ってゲオルグ・フリードリヒ・ヘンデルからジョージ・フレデリック・ハンデルとなって活躍しました。そのまま英国に骨をうずめ、ウエストミンスター寺院にお墓があります。だから英語名で呼ぼうと思いますが、「ハンデル」では誰も分からないので「ヘンデル」とします。

1685年ドイツのハレで生まれたヘンデル(Georg Friedrich Händel)はJ.S.バッハと同い年、同期ということになります。バッハが一生ドイツにとどまった純ドメス派だったのに対し、ヘンデルはドイツ国外でも有名なグローバル派であり、英国に渡ってゲオルグ・フリードリヒ・ヘンデルからジョージ・フレデリック・ハンデルとなって活躍しました。そのまま英国に骨をうずめ、ウエストミンスター寺院にお墓があります。だから英語名で呼ぼうと思いますが、「ハンデル」では誰も分からないので「ヘンデル」とします。

メサイアは1742年にアイルランドのダブリンで初演され、歌詞は英語です。英語のクラシック音楽でこんなに世界的に大ヒットした曲はあとにも先にもないでしょう。宗教音楽はラテン語(レクイエム)、ドイツ語(バッハ)のイメージがありますから、最初のころメサイアの英語はロックを連想して妙な感じがしました。我が国の一世代前の音楽評論家、教育者にはドイツ楽派が多くて英米人の作曲家や演奏家を大いに馬鹿にする傾向があり、僕もその影響で初めのころは英語ということだけでこの曲を軽く見ていました。

たしかに大作曲家の国籍比率を見れば仕方がないのですが、オペラ発祥国イタリアでさえ下に見られていましたから英米蔑視に加えて明白なドイツ偏重でした。その栄えあるドイツのゲオルグからジョージになってしまったヘンデルは彼らの感性からすれば脱藩浪人の格下げものだったでしょう。英米風の名前はクラシック界では重みがないという印象は日本だけの現象ではないらしく、指揮者のマイケル・トーマスはミドルネームの「ティルソン」を入れているし、ピアニストのスティーブン・ビショップは「コヴァセビッチ」を最後に加えているのはそのせいかなと思います。本人はどう説明しているか知りませんが・・・。

これはどこか漢方薬のネーミングに似ています。有名な「男宝」をご存知の方も多いでしょうが「だんほう」じゃだめですね、読み方が。効く気がしない。なんといっても「ナンパオ」と中国風に読まないと。こういうのは理屈じゃありません。フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、カイルベルト、クレンペラー・・・・う~ん、ジワッと効きそうですね、ベートーベンに。ニューマン、ハリス、スミス、ジャクソン・・・・どうも、効かなさそうに感じてしまいます。ジョン・スミスのベートーベンはいいぞなんていうと(そんな指揮者いませんが)それだけで通っぽくなくてかっこ悪いと感じてしまう。特に日本人はです。

こういうつまらないイメージバイアスは音楽鑑賞の邪魔です。矛盾した話ですがそれは学校教育でもあって、みなさん教科書にバッハが「音楽の父」、ヘンデルは「音楽の母」とあったのをご記憶と思います。僕の場合この「母」というのが妙にひっかかって、長いこと何となくバッハの方が偉いんだろうと勘違いしていました。父>母という儒教的バイアスもありますが、作曲家に女性がいませんからね。大相撲の母とかいわれたようなもんです。だから、力士が慕う国技館の弁当屋のおかみさんみたいなニュアンスまで混ざっていました、僕の場合。2人は同期だし並んで覚えさせようという本邦教育者の苦心の作だったかもしれませんが裏目でした。

全曲について書きたいのですが、この曲をよく知らないとつまらないでしょう。そこで今回はメサイアの中で最も有名である天下の大名曲「ハレルヤ」をいくつか聴いていただき、さわりからメサイアのミラクル・ワールドにお立ち入りいただきたいと思います。これを初めてロンドンで聴いた時、ハレルヤのところで聴衆がみんな起立するので驚きました。ロンドン初演の時に国王ジョージ2世が起立したことが習慣化したといわれ、確かにこの曲がメサイアのハイライトでもあるのですが、くどいようですが、これが気にいったら全曲を聴かれることをお薦めします。全部が天下の大名曲だからです。

まずは正統派からいきましょう。どう正統派か?女性がいません。少年合唱です。教会の聖歌隊は女人禁制で、その伝統は世俗化したオペラにもひきつがれて去勢したカストラートという男性歌手が高音パートを歌いました。イタリア語でソプラノ、アルトという単語は男性名詞であることが、それらのパートを歌うべき者たちが男性歌手であったことを証明しています。キングズ・カレッジ合唱団によるケンブリッジ大学チャペルでの演奏です。

次は現代のスタンダードなブリティッシュの名演を。指揮のサー・コリン・デーヴィスは今年亡くなった英国を代表する名指揮者です。CDもそうですが骨太で男性的な解釈はいいですね。最後の部分のティンパニ強打はブラームス4番第1楽章そっくりです。

このメサイアにはあのモーツァルトによる編曲版(K.572)があります。彼はスヴィーテン男爵のライブラリーでバッハ、ヘンデルの楽譜を広範に研究しましたがその成果のひとつがそれです。歌詞はドイツ語に、オーケストラは大胆に増強されていてシューマンのマーラー版を思い出します。彼のレクイエムにはメサイアの明白な引用があり、魔笛やドン・ジョバンニの合唱にもエコーが聞こえます。僕はモーツァルトは気質的にもバッハよりヘンデルを好んでいたと確信しています。ヘルムート・リリング指揮シュトゥットガルト・バッハ・コレギウム、ドイツ人によるドイツ流演奏です。モーツァルトの要求より少なめの編成ですが、それでも大変シンフォニックです。

次はだんだん国籍不明になります。ニューヨークのラジオ・シティでの演奏。アーチストは誰も知りません。最初のケンブリッジ大学と比べてください。女人禁制?なにそれ?ですね。こりゃあもうロック・ミュージカルです。めちゃくちゃアメリカンでけっこう笑える。音楽は比較文化人類学にもなるんです。

東洋人がいなかったようなので最後にご登場願いましょう。来年の日韓の経済交流円滑化を祈って、ハングル版ハレルヤです。

Bravo!ティンパニのお姉さんのプレイが素敵です。合唱もオケも活気があって大変すばらしい。

5つお聴きいただきました。どれがお好きでしょうか?底抜けに明るく、祝典的で、高貴で、生きるエネルギーに満ちあふれた音楽!こういうのを毎日聴いて暮らせば鬱病にはたぶんならないでしょう。

(補遺)

グスタフ・シェークヴィスト指揮 スウェーデン放送交響楽団のメンバーによるこれはティンパニがヴィヴィッドに録音されていて好きだ。

クラシック徒然草-オーケストラMIDI録音は人生の悦楽です-

2013 JAN 26 15:15:08 pm by 東 賢太郎

僕は1991年にマックのパソコン(右)を買いました。米国Proteus製のシンセサイザーとYamahaのDOM30という2種類のオーケストラ音源を電子ピアノで演奏し、MIDIソフトで多重録音して好きな音楽を自分で鳴らしてみるためです。PCに触れたこともなかったからセットアップは大変でした。好きこそものの・・・とはこのことですね。

僕は1991年にマックのパソコン(右)を買いました。米国Proteus製のシンセサイザーとYamahaのDOM30という2種類のオーケストラ音源を電子ピアノで演奏し、MIDIソフトで多重録音して好きな音楽を自分で鳴らしてみるためです。PCに触れたこともなかったからセットアップは大変でした。好きこそものの・・・とはこのことですね。

現代オーケストラから発する可能性のあるほぼすべての音(約130種類)を約50トラックは多重録音できますから、歌以外の管弦楽作品はまず何でも録音可能です。まず音色設定をフルート、オーボエ、クラリネット・・・と切り替えて個別にスコアのパート譜を電子ピアノで弾いて個別にMIDI録音します(高速のパッセージなどは録音時の速度は遅くできます)。相当大変なのですが、全楽器入れ終わったらセーノで鳴らすと立派なオーケストラになっているということです。

弦楽器の音色が今一歩ではありますが、イコライザーなどの音色合成の仕方でかなり「いい線」まではいきます。買ってから21年間に僕が「弾き終わった」曲は以下のものです(順不同)。

モーツァルト交響曲第41番「ジュピター」(全曲)、同クラリネット協奏曲(第1楽章)、同弦楽四重奏曲K.465「不協和音」(第1楽章)、同「魔笛」序曲、同「フィガロの結婚」序曲」、ハイドン交響曲第104番「ロンドン」(全曲)、チャイコフスキー交響曲第4番(全曲)、同第6番「悲愴」(全曲)、同「くるみ割り人形」(組曲)、同「白鳥の湖」(情景)、ドヴォルザーク交響曲8番(全曲)、同第9番「新世界」(第1,4楽章)、同チェロ協奏曲ロ短調(第1,3楽章)、ブラームス交響曲第1番(第1楽章)、同第4番(第1楽章)、ベートーベン交響曲第3番「英雄」(第1楽章)、同第5番「運命」(第1楽章)、シューマン交響曲第3番「ライン」(第1楽章)、ラヴェル「ボレロ」、同「ダフニスとクロエ第2組曲」、同「クープランの墓」(オケ版、プレリュード、メヌエット)、同「マ・メール・ロワ」(オケ版、終曲)、ドビッシー交響詩「海」(第1楽章)、同「牧神の午後への前奏曲」、シベリウス「カレリア組曲」(全曲)、リムスキー・コルサコフ交響組曲「シェラザード」(全曲)、バルトーク「弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽」(第1、2楽章)、同「管弦楽のための協奏曲」(第5楽章)、ストラヴィンスキー「火の鳥」(ホロヴォード、子守唄以降)、同「春の祭典」(第1部)、ワーグナー「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕前奏曲、同「ジークフリートのラインへの旅立ち」、J.S.バッハ「フーガの技法」、同「イタリア協奏曲」(第3楽章)、ヘンデル「水上の音楽」(組曲)、ヤナーチェク「シンフォニエッタ」(第1楽章)、コダーイ「ハーリ・ヤーノシュ」(歌、間奏曲)、ハチャトリアン「剣の舞」、プロコフィエフ「ピアノ協奏曲第3番」(第1楽章)、ベルリオーズ幻想交響曲(第4楽章)、ビゼー「カルメン」(前奏曲)

こういうところです。これ以外に、やりかけて途中で放り出したままのも多く あります。成功作はチャイコフスキー4番、バルトーク「オケコン」、シベリウス「カレリア」、ブラームス4番、ドヴォルザークチェロ協、ドビッシー「海」、マイスタージンガーでしょうか。録音はオケ全員の仕事を一人でやるので長時間集中力のいる作業です。生半可な覚悟では取り組めません。ですから以上は僕の本当に好きな曲が正直に出てしまっているリストなのだと思います。弦の音色の限界で、好きなのですがやる気の起きない曲(特にドイツ系の)も多いのですが、総じてやっていない作曲家、マーラー、ショパン、リスト、Rシュトラウスなどは興味がない、僕にはなくても困らない作曲家だと言えます。

もう少し時間ができたらシベリウス交響曲第5番、バルトーク弦楽四重奏曲第4番、ラヴェル「夜のガスパール」にチャレンジしたいです。この悦楽には抗い難く、この気持ち、子供のころプラモデルで「次は戦艦武蔵を作るぞ!」というときと全く同じ感じで、これをやっていればボケないかなあという気も致します。骨董品のアップルに感謝です。

(追記)

これらは全部フロッピーディスクに記録していますがハードディスクに移しかえたいと思います。やりかたがわからないので、どなたかご教示いただけるとすごく助かります。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。