ハイドン 「戦時のミサ ハ長調」Hob.XXII:9

2023 JAN 22 16:16:30 pm by 東 賢太郎

フランツ・ヨゼフ・ハイドンへの興味は尽きない。音符も読めない車大工と料理女がつくった息子が音楽家になることはあろうが、その息子が死後に骨相学の信奉者によって頭蓋骨が盗まれるほど遺体に関心がもたれた天才だったなると、そんな人間は他には脳のスライスが科学者に研究対象として共有されたアインシュタインしか知らないのだから尋常な心持ちではおれない。その才能はどこから来たのだろう?なぜ埋もれていたのだろう?いや、それ以前に、才能とは一体何なんだろう?モーツァルトもベートーベンも、遺体が掘り返されて不思議でない天才ではある。しかし、彼らは、もっと言えばワーグナーもショパンもシューマンもブラームスもブルックナーもチャイコフスキーもだが、伝記を読む限り人としては普通でなかった。まあ天才だから。ところがハイドンはというと、僕が感知する限り、普通の「いい人」なのだ。

彼のアウトプットは、質×量を数値化すればあらゆるジャンルの天才の最大値に近いだろう。それでいて「いい人」で上司や同僚にお追従のひとつも言えなければ勤まらないサラリーマン人生を30余年も平穏に送って出世をし、お暇が出てロンドンで一旗揚げて富裕になっても「また帰って来てくれ」と雇用者が懇願し、そこで作った曲は慕われて国歌になってしまう。それなのに、彼には「頑張ってます感」があっけないほど漂っていないのだ。こんな人は見たことも聞いたこともない。ベートーベンやショパンやムソルグスキーの肖像画を思い浮かべていただきたい。天才は近寄りがたい圧があり、苦悩に満ち、人生に病み、あるいは浮き世は我関せずの目線を放っていたりするのが常なのだ。

かたや、このハイドンさん、実はロココ調のレストランでソムリエのバイトしてておかしくない。「ワイン・リストはこちらでございます」「そうね、ブルゴーニュの明るめのこんな感じで予算こんなで3つ」なんて言うと気の利いたお薦めがすぐ出てきて、「年がねえ」なんて独り言に「お待ちください」とワインセラーにとんで行って「お客様、1本だけございました」なんて持ってくる。ハイドンさん、そんなひと世の中に絶対にいないんで、これ最大の賛辞なんで。でもこの感じじゃないと交響曲第96番は書けない、これも絶対に。じゃあいったい何なんだ?あなたは何者だったんだ?これぞ “Miracle” でなくてなんだろう。

1795年、2度目のロンドン滞在の最後の年に交響曲第102~104番の作曲を終えてウィーンに帰ったハイドンはもう交響曲の筆を折っていた。63才からの最後の時間を傾注したのはミサ曲とオラトリオの作曲である。

旅行中に新しく位についたエステルハージ侯爵ニコラウス2世の要請でエステルハージ家の楽長に再び就任し、妃の命名日に毎年ミサを書くことになる。それが後期六大ミサと呼ばれる6曲、《戦時のミサ》(1796),《ハイリゲミサ》 (1796),《ネルソン・ミサ》(1798),《テレジア・ミサ》 (1799),《天地創造ミサ》(1801),《ハルモニー・ミサ》 (1802)である。そして誰からの注文でもなく自主的に書かれたのが2つのオラトリオ、《天地創造》(1798),《四季》(1801)である。今の僕はテレジア・ミサを書いた頃の年齢で、ハイドンのこの豊穣の中にまだいることは一抹の安堵を与えてくれる。

《天地創造》作曲にはザロモンとスヴィーテンが深く関わっているが、ハイドンの内面に芽ばえた契機として考えられるのは、ウエストミンスター寺院でのヘンデル記念祭で《メサイア》を鑑賞し、エステルハージの小編成でなく大編成の楽団とコーラスで宗教音楽を書きたと思い立ったことだろう。僕もロンドンでメサイアを聴き圧倒的な感銘を受けたがモーツァルトもハイドンも受けたのだ。これを書いた5年前よりマタイ受難曲にはずっと目覚めているが、宗教的コンテクストと関係なくロックとして宗教音楽をきける我がスタンスは健在だ。

《戦時のミサ》はイタリア語でMissa in Tempore Belliで、ハイドンがスコアに記した曲名はこれだが、アニュス・デイでティンパニが活躍するため『太鼓ミサ』(Paukenmesse)とも呼ばれる。なぜ戦時かというと、ハプスブルク家がフランス革命戦争(イタリア戦役)で第一次対仏大同盟の一員としてナポレオン・ボナパルト率いるフランスと交戦し、大苦戦していたからだ。ウィーンに攻め込まれ敵軍の大砲が鳴り響いたのを模したのがそのティンパニであった。

初演は1796年12月26日にハイドンの指揮でウィーンのピアリスト教会にて行われた。ハイドンは完成したすべての楽譜の最後に「神に賛美を」という言葉を加えたほど信仰心が篤くTempore Belli(戦時下)の終息を神に祈るミサを書いたと考えるのが自然だが、ハンガリー国よりハプスブルグ家に忠誠を誓うエステルハージ家の家来としての立ち位置からの忖度がなかったとも言い切れないだろう。写真を見るに大きな教会ではなく管弦楽、合唱ともおそらく小編成で、現代の編成できくよりも相対的にティンパニの音量が大きく、Paukenmesse のニックネームがつくに至ったのではないか。

興味深いことに、ベートーベンはミサ・ソレムニスのアニュス・デイで、トランペットに軍楽隊のパッセージを吹かせ、フランス軍の太鼓であるティンパニを轟かせるというハイドンとまったく同様のことをしており、さらにはトロンボーンに誰もが出所のわかるパッセージを吹かせている。

言うまでもなくこれはヘンデルのメサイア(ハレルヤ)であり、引用どころか堂々たるパクリのレベルだ。ハレルヤのこの旋律の歌詞は「そして彼は永遠に君臨する」(And he shall reign for ever and ever)である。献呈はオロモウツ大司教として即位したルドルフ大公だ。この人はしたがって聖職者になったわけだが、キャリアの当初、ベートーベンに弟子入りしたころまでは軍人だった。それを斟酌したパトロンへの精一杯の忖度だったのである。

メサイア全曲のフランス初演は1873年であり、モーツァルトが管弦楽に手を入れたとはいえ演奏はスヴィーテンのサークル内だけで、ミサ・ソレムニスが書かれた1823年当時のドイツの一般聴衆がこの引用に気づいたとは思えない。ピアノ・作曲の弟子でもあったルドルフ大公は、自身に献呈された皇帝協奏曲の試演で独奏者をつとめた程のスーパー・アマチュアであり、この「本歌取り」が通じたから忖度になったと推理する。

このことはベートーベンが先生であったハイドンの《戦時のミサ》のアニュス・デイを研究した痕跡であり、これまた興味深いことに、そこではトランペットでこれがフォルテでくっきりと鳴るのだ。

普通の耳しか持たない僕でさえ記憶に焼きついているこれが、第5交響曲を作曲前のベートーベンの脳裏にあったとして何ら不思議でないだろう。

ハイドンの《戦時のミサ》はそれよりもずっとリアルな「戦時」に書かれたから祈りがあると考えるが、この曲は自作を含む数々の影響から成り立っている。グロリアの冒頭は自作の交響曲第96番「奇跡」のMov1冒頭であり、クレドの開始部分は前出のハレルヤ「そして彼は永遠に君臨する」であり、さらに顕著なモーツァルトの影響というと、グロリアの「Qui tollis」は魔笛の「おおイシスとオシリスの神よ」、クレドの「Et incarnatus est」(ハ短調)はザラストロとパミーナの掛け合い、「et vitam」は「ザラストロ万歳」だ(ライオンが出てくるところ。両者ともハ長調であり、やはり同調のリンツ交響曲と同じリズムで終わる)。そしてベネディクトゥスの出だしはドン・ジョヴァンニである。

ハイドンがパクリだと書きたいのではない。彼は63年生きていろんな音楽が頭にあって、そのスープからいろんな味を引き出すことが作曲だったのだ。僕も60年クラシックを聴いていろんな音楽が頭にあって、そのいちいちが耳に入るものと共振するのを楽しむのが鑑賞になっている。《戦時のミサ》は104曲も歴史に残る交響曲を書いて、いや交響曲なるものを地球上に送り出した、その天才が教会音楽というフォーマットで産み落とした傑作だということを書きたい。

この曲は反戦を訴えたバーンスタインが得意としており、再録のバイエルン放送響との演奏が有名だが、僕は1973年に録音されたニューヨーク・フィルとのCBS盤の方を愛好している。この演奏が発散する熱量と気迫は尋常でないからで、何万とあろうスタジオ録音なるものでもこんなのはざらにない。録音がベトナム反戦運動のさなかであったことと決して無関係ではなかろうが(同年3月までにアメリカ軍はベトナムから撤退している)、スタジオではそういうものを出さないのが普通のプロだろう。彼はプロだが普通の人ではなかったのだ。

前から不思議に思っていたが彼は60年代の駆け出しのころからハイドンをやけにたくさん振っていた。派手好きなイメージを持っていたので違和感があった。いや、彼はハイドンが好きだったのだ。ハイドンは会ったことないがバーンスタインはある。そうか、彼も「いい人」だったっけ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ベルリン国立歌劇場管弦楽団のブラームス

2022 DEC 13 1:01:56 am by 東 賢太郎

人の思いがぎゅっと詰まった物や場所には強い「気」があります。それが昔のことであっても・・。いままでそういう所に出向いて疲れてしまうことが何度かありました。例えばここに書きました7年前の安土城址がそれです(安土城跡の強力な気にあたる)。

僕にとっては音楽にもそれと同様に「気」の強い作品があります。モーツァルトのレクイエム、ベルクのヴォツェック、ムソルグスキーのボリス・ゴドノフ、J.S.バッハのフーガの技法、ワーグナーのトリスタンとイゾルデ、ドビッシーのペレアスとメリザンドと書けば凡そのイメージは掴んでいただけるでしょうか。シンフォニーではベートーベンの3,8番、ベルリオーズの幻想、ブルックナーの9番、シューマンの2番、シベリウスの6番、ストラヴィンスキーの詩篇あたりがそれです。満を持して扉を開く喜びも大いにあるのですが、生半可な気持ちで聴くと負けてしまいます。

年末にマラソンと称してベートーベン1~9番を全曲演奏という試みがありますが、なんと恐ろしい。考えただけでも拷問というか、とてもメンタルに耐えられません。3,8番だけ一日で聴くのでも回避したく、一体、この9曲はそういう音楽だったのだろうかと大層な企画力に感服するばかりです。それはベートーベンだけのことではありません、彼をアイドルとしていたブラームスが、重量級の「気」を満々と封じ込めた交響曲も同様です。2番の聴き比べをブログにしましたが、3番は途中で頓挫してます。次々きくうちに重たいものにあたってしまって危険に感じたからです。そういう音楽をブラームスは4つも書いたということなのです。チューリヒ時代にアーノンクールが全曲チクルスを二日に分けてやった折も、1,2番の日しか行く勇気はありませんでした。なにせ自宅でもレコードやCDを4曲通して聴いたことは一度もないのだから仕方ないことでした。

だから、このたびベルリン国立歌劇場管(SKB)がチクルスをするという話を耳にして、抗し難い魅力と勇気との葛藤がありました。当初のバレンボイムの名前、そしてウンター・デン・リンデンのオーケストラ・ピットからの音しか聞いたことのないSKBのブラームスはどういうことになるのだろうという好奇心がなければきっとパスだったでしょう。まあ一日で4つやりましょうだったら絶対に行きませんが、4夜かかるワーグナーのリングよりましだろうということで買うことに決めたのです。想像していたことですが、これはやはりピットのオーケストラであるウィーン国立歌劇場管弦楽団(ウィーン・フィル)がストラヴィンスキーをやるのとは一味も二味も違うものでした。ドイツ人がプライドをかけてやるお国物イベント。パリ管のドビッシーにも感じた良い意味でのナショナリズム。アートの世界にはそれを残して欲しい僕にとって、代役として同国のティーレマンがこの国宝級オーケストラを振ってくれることは有難いことでもあり、行って良かったという結末となりました。

だから、このたびベルリン国立歌劇場管(SKB)がチクルスをするという話を耳にして、抗し難い魅力と勇気との葛藤がありました。当初のバレンボイムの名前、そしてウンター・デン・リンデンのオーケストラ・ピットからの音しか聞いたことのないSKBのブラームスはどういうことになるのだろうという好奇心がなければきっとパスだったでしょう。まあ一日で4つやりましょうだったら絶対に行きませんが、4夜かかるワーグナーのリングよりましだろうということで買うことに決めたのです。想像していたことですが、これはやはりピットのオーケストラであるウィーン国立歌劇場管弦楽団(ウィーン・フィル)がストラヴィンスキーをやるのとは一味も二味も違うものでした。ドイツ人がプライドをかけてやるお国物イベント。パリ管のドビッシーにも感じた良い意味でのナショナリズム。アートの世界にはそれを残して欲しい僕にとって、代役として同国のティーレマンがこの国宝級オーケストラを振ってくれることは有難いことでもあり、行って良かったという結末となりました。

第一夜の2,1番(演奏順)は1階の最後尾の方で、娘曰く「のだめ効果」(1番は若い人に人気がある、いいことです)。翌日、第二夜の3,4番は中央前から7列目と気分が変わったのも良かったかもしれません。ブラームスの管弦楽法は弦五部、木管、金管のどれもが一方的な主役でなく、中音域の内声が厚めで時に主役となり、各楽器が各所で好適な混合色でブレンドしながら曲想の微妙な変転に添ってグラデーションのように淡い移ろいを見せるのが特徴です。それでいて1番終楽章の朗々と響くホルンソロの旋律を受け取って吹くのがフルートソロだというあっと驚く効果をもりこむなど、20余年も考えぬいて建造した構築物ですから、まずオーケストラがべた塗りの一色では味が出ないしカラフル過ぎてもいけません。その管弦楽法の旨みとフレージングの味、強弱のメリハリ、ffとppの質、楽節の間(ま)、リズムの切れ味等々を程良いテンポとバランスできかせて初めて満足な演奏になるという難物です。特にテンポは細かい指示が書いてないので、どうとるかで指揮者の個性が如実に出ます。

だからでしょうか、各曲を百種類近くもっており多くの著名指揮者、オーケストラの実演もたくさんきいてますが、満足したのはほんの少数です。一例を挙げると、レヴァイン / シカゴ響の1,2番を気に入ってブログを書きましたが、理由はテンポの選択です。オケの技量は無敵のレベルですがそれではありません。だから3,4番はそれがあるのに物足りない。つまり、1,2番と3,4番の間には、僕の主観では断層が存在するのです。ただそれはオケの技量、テンポという要素で見た場合であって、要素は知れば知るほどたくさんあることに気づき、複雑にカットしたダイヤモンドのように多面的な輝きが出ることを更に知っていく。すると、これはあるけどそれがないという迷宮に立ち入って無限の楽しみが湧いてくる。これぞブラームスの魅力だと思っています。

もちろんあくまで僕の主観であって、どなたにもご自身のそれが開かれているわけです。それを求めていくのがクラシック音楽に浸る無上の喜びでもありますし、それを鏡にした自分探しであるとも考えています。それを50年した結果、僕が現況でたどり着いたものをざっと書きますと、フルトヴェングラーは1,4番は最高ですが2,3番はきかない。以下同様に、棚から取り出すものとして、トスカニーニは1,3番、ベーム、ラインスドルフ、ザンデルリンクは2,4番、ジュリーニ、クーベリックは3,4番、カラヤン、ミュンシュ、クレンペラーは1番、カイルベルト、ショルティ、ハイティンク、ドホナーニは2番、ライナー、ケンペ、スクロヴァチェフスキーは3番、ワルター、ヴァント、バーンスタイン、ヘルビッヒは4番、ざっとこんな具合で4曲とも最高という人はいません。挙げないものは聴きたくないのではありません、僕にはもう貪欲に渉猟する時間はなく、満足が約束されているおいしい料理をということにすぎません(カルロス・クライバー、クナッパーツブッシュの4番は別格)。

やけにうるさいことを書きましたがそれが心の真実であり、いっぽうで、僕はコンサートであれ録音であれ第九交響曲に不満足だったことは一度もないのです。それは楽曲のクオリティのせいということではなく、ブラームスは一筋縄ではいかないというご理解をいただければ結構です。年齢や座席や体調によっても好悪が変わりますから、これからも予期せずに変わるかもしれません。ちなみに僕は4番のMov1、4のコーダのテンポは、若い頃は加速のあるフルトヴェングラー派だったのが50才を超えたあたりからインテンポ派になりました。ごく自然にです。2番のMov4コーダもそうで、興味深いことにバレンボイムは51才でのシカゴ響との録音はフルトヴェングラーばりに加速しますが、晩年のSKBとのDG盤ではインテンポに変容しています。テンポはほんの一例です。各曲が抜きんでて個性的、多面的であり、どれも「古典的装い」が疑似的に施されているためオーケストラに求める音彩は似ているようにイメージされてしまうのですが、実は個々に異なっているというのが僕の懐いている感じです。交響曲4つでもそこまで分け入る価値のある ”深淵” であり、そこに協奏曲、室内楽、声楽曲、ピアノ曲もあるのですから宝の山です。

ティーレマンの指揮に触れましょう。2,4番はアッチェレランドがフルトヴェングラー流でした。彼の芸風は古き良きドイツを基礎に置く温故知新です。我が世代の聴衆にとって貴重でしょう。ティーレマンならではの個性は強弱(特に極限のpp)と楽節ごとのテンポの独自の緩急の彫琢に見事に結実しています(時にパウゼまである)。主旋律のフレージングも意外な部分でふっと弱音にするなど考えぬかれているのに自然にきこえるところが並みの指揮者ではないです。以前にやはりサントリーホールで聴いたウィーン・フィルとのモーツァルトにも感じたのですが、彼は独墺人が好ましいと感じる伝統的音楽文化を継承、体現する第一人者であり、ベームが去りカラヤンが去り、サヴァリッシュ、H・シュタイン、ザンデルリンクが去り、今やドイツ人ではないブロムシュテット、ドホナーニ、バレンボイムがどうかというところですから、SKDが心服して63才の自国のシェフの棒に献身したのも納得です。

そしてそのSKDはというと、ヴィオラ、チェロの倍音に富んだ中声部の充実(Vn配置は両翼型、右にVa、左にVc、Cb)、高雅でありながら燻んだ木質の管楽器、ppを可能にした木管(特にクラリネット)、木管群とホルンの合奏の滋味深い音の溶け合い、トロンボーン3人の和声の純正調での完璧なピッチ(!)など、ちょっと見ではわからない特筆ものの技術と個性が米国の楽団のようにこれ見よがしでなく「隠し味」で調合されているという具合です。全体として見るに東独のオケに顕著だったオルガンの如き音響体であって、トランペット、ティンパニが浮き出ず(4番mov3のトライアングルすら飛び出ない)、今どきはドレスデン・シュターツカペレ、バンベルグ響、チェコ・フィルぐらいではと思われる奥ゆかしい音でブラームスを楽しめる貴重な音楽体験でありました。

個人的には順番は3,1,4,2番。オケの特質から3番が良いのはお分かりいただけるでしょう。Mov2のあでやかな木管、Mov3の絹の如きVa、Vc、そしてそれらが極上のブレンドで激情の頂点から寂しげな諦めの沈静と肯定に至るグラデーションを見事に彩るアンサンブル。これはかつて聴いたうち、フランクフルトでミヒャエル・ギーレンが振った南西ドイツ放送響の3番に匹敵する名演で、こんな演奏がサントリーで聴けるとは想像だにしませんでした。次いで初日の1番、冒頭のティンパニと腹に響く低音が轟くや否や「ドイツ保守本流のブラームス」が怒涛のように押し寄せ、この感興はロンドンで聴いたカラヤン / ベルリン・フィルを思い起こさせるものです。2番でやや不満があった弦(Vn)のそれが消え、素晴らしい木管、金管の暖色系で柔らかい極上の美音、pで入ったMov4第1主題の弦のいぶし銀の合奏、展開部のドラマが f f から減速していって低弦とコントラファゴットだけに至るあの部分のツボにはまったうまさ、そして金管のコラールからコーダになだれ込む言わずもがなの興奮。帰宅しても胸に熱いものが残っている1番というのはそうあるものではありません。二夜の掉尾を飾った4番も、同曲への僕の情熱を何年ぶりかに呼び覚まさす熱演で、今も毎日ピアノでさらわずにいられないことになっています。

というわけで、人生初の4曲きき通しはブラームスの強烈な「気」に圧倒されつつも演奏がそのエネルギーをプラスにしてくれ、こうしてふり返ってみるとおいしい京料理を頂いたような至福だけが残っているのです。間近に見ていると個々の楽員の発する自信に満ちた気迫ある演奏もこれまた大変なパワーであって、かれこれ30年も前になる一緒に仕事をしたドイツ人社員達の集中力の高さを思い出したりもした二日間でした。まさしく、これぞお国の誇りというものでしょう。スタンディングオベーションで拍手が鳴りやまず、ドイツ音楽、ブラームスを愛する聴衆の方々と心を一つにして交歓する喜びもひとしおでありました。

(終演後の撮影は場内アナウンスで許可されていたので撮りました)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ウクライナの綺羅星のような音楽家たち

2022 MAR 2 18:18:06 pm by 東 賢太郎

ウクライナの人と初めて話したのは1996年のスイスでのことだった。「国はどこですか」と英語で尋ねると「あいむ ふろむ うーくれいん」という。はて、どこだろう?わからない。地図とスペルを書いてくれた。なんだ、そうか「うー」にアクセントがあってわからなかったのだ。それ以来てっきりそれが母国語の発音と思っていた。「うくれいーな」だったと知ったのは恥ずかしながら最近だ。

「うくれいーな」は我々なら「にほん」に相当し、「ゆーくれいん」(Ukraine 、英語)が「じゃぱーん」だったのだ。そういえば「ぐるじあ」の名称が2015年に「じょーじあ」になったが、これは「じゃぱーん」に当たる外向けの名の話で、彼らは自国を「サカルトヴェロ」という正式名称で呼んでいる。我々日本人はそこは鷹揚で、外向きが「はぽん」だろうが「やーぱん」だろうが気にしないが、彼らには「ロシア語のグルジア」は切実な問題なのだろう。

そこまで嫌いなのかと意外に思っていたのは甘かった。2019年7月に今度はウクライナ大使館が「日本語でウクライーナと表記すべきだ」とはじめた。「グルジア」を採用していたのだから「ウクライナ」はロシア語だ。だから不快である。より原語に即した「ウクライーナ」にせいということなのだ。そういえば最近、バルト三国も「旧ソ連」呼ばわりはやめろと強硬だ。

2014年9月に締結されたミンスク合意はそうした「民族主義とロシア帝国主義の衝突」の脆弱な解決であった。それを一方的に反故にしたロシアの言い分は「スラブ民族への欧米帝国主義への反抗」である。つまりウクライナの主張を是とすればロシアの武力行使も是だという「正義」の所在が本件の本質だ。だから、ウクライナのEU加盟でNATOが武力解決という道はなく、停戦合意ならウクライナ不利は明白という囲碁をプーチンは打っている。

もうひとつの解決手段である「経済制裁」は罪のないロシア国民を不幸に巻き込む。政治は情報統制で隠蔽できても日々の生活の危機は隠せず、そこで「ロシアの民主主義」が正常に機能することを期待するしかない。しかしそれを北朝鮮で期待するのとどっちが確率が高いのかは外部の誰も判断できないだろう。この囲碁にプーチンが勝ってしまうならウクライナの命運は他人事ではない。強国が勝手につけた通名で国際表記される国に「現状変更リスク」があることは明治時代以来変わっていない。我が国も一緒ということは銘記したい。

ここからはロシア音楽の話をしよう。なぜか父がロシア民謡好きで、僕は赤ん坊のころからダーク・ダックスのレコードが耳元でかかっていた。自然に好きになり、長じて自分は本格派のドン・コサック合唱団のを買った。コサックとはウクライナの屈強の軍事共同体である。赤軍に敗れたコサック軍の副官セルゲイ・ジャーロフがトルコの捕虜収容所で作ったのが名高い同合唱団だ。「ヴォルガの舟歌」はどなたもご存じだろう。

男声だけであり、ピンと張ったテナーから伸びのあるバスまでこれぞロシアと思っていたが、実は「これぞウクライナ」が正解だったのだ。カラヤンがチャイコフスキーの「1812年」の録音に同合唱団を起用しており、西欧にない迫力は効果満点ではあるが、「ロシアらしさ」のつもりなら表面的だ。

コサックは屈強である。ソ連になる前からロシアにとりこまれ “ロシア軍” であったのだから、一概にカラヤンの判断が間違いとは言いきれない(日露戦争の旅順戦で強敵だったようだ)。コサックダンスにその運動能力を垣間見る。この分野は詳しくないが、ロシアの壮麗なクラシックバレエ、フィギュアスケートのルーツに関係があるかもしれない。五輪コーチのドーピングしてでもメダルが当然という思想と、プーチンの軍事力信仰が同根であるなら悲しむべきことだ。

以上、かように僕らはコサックをロシアと思っている。この「誤謬」は、クラシック音楽界ではより広範に存在している。以下、調べてみたウクライナ出身の音楽家を列挙する。ユダヤ系も多い。今回のプーチンの愚にもつかぬ暴挙によりウクライナの人々の独立意識がさらに高まることは必至だ。この人達は「ウクライナ人」だと現状変更するなら、ロシアは偉大な文化遺産を失うことになろう。

ヴラディーミル・ド・パハマン、ニコライ・マルコ、ゲンリフ・ネイガウス、ベンノ・モイセイヴィチ、ダヴィッド・オイストラフ、イーゴリ・オイストラフ、レオニード・コーガン、アイザック・スターン、スビャトスラフ・リヒテル、エミール・ギレリス、ウラディミール・ホロヴィッツ、マリヤ・グリンベルク、サムイル・フェインベルク、アレグザンダー・ブライロフスキー、シューラ・チェルカスキー、ミッシャ・エルマン、ニコライ・デミジェンコ、コンスタンチン・リフシッツ

ニコライ・リムスキー・コルサコフはザンクトペテルブルグ近郊のチフヴィン生まれであるが、ウクライナ北部(キエフとモスクワの中間)の貴族の末裔であり、ウクライナの素材によるオペラ『五月の夜』を書いている。その弟子イーゴリ・ストラヴィンスキーは西ウクライナ(ヴォルィーニ)の貴族を父方とする出自で、スイス時代に夏を過ごした別荘もウクライナにあった。ピョートル・イリイッチ・チャイコフスキーのパトロンのフォン・メック夫人はウクライナに屋敷があり、交響曲第2番を書いたのもアンダンテ・カンタービレのメロディーを採譜したのもウクライナであった。

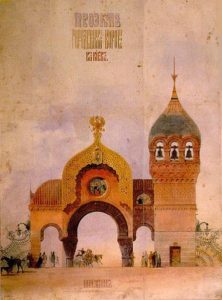

「展覧会の絵」の壮麗な終曲である「キエフの大門」は、ムソルグスキーの友人の画家ハルトマンが描いた絵(左)を題材としているが、1869年にキエフ市が門を再建するに際して行われたデザイン・コンペに応募したもので門は実際には存在しない(再建計画が打ち切られたためだ)。架空の門がキエフを世界に有名にしたが、それから150年の時を経て、最低な人間たちの愚挙でこの街が放映されるのは耐え難い。

「キエフの大門」をテオドール・クッチャー指揮ウクライナ国立交響楽団の演奏で。早期終結とウクライナ国民の安泰を祈りつつ(2022年3月2日)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 「ステファヌ・マラルメの3つの詩」(1913)

2021 AUG 5 1:01:41 am by 東 賢太郎

1996年の夏休み、遠路はるばるスイスまでやってきた母を連れて、レマン湖に近いクラン・モンタナ(Crans-Montana)まで車で家族旅行した。チューリヒからはそこそこ遠いのでそうでもなければ機会がなかったろうが、懇意にしていただいたご夫妻が別荘(ホテル)にご招待してくださったのだ。それはレマン湖の東、ツェルマットの北に位置するスイスでも有数の山岳リゾートで富裕層の避暑地でもあり、冬はスキー、夏はゴルフでにぎわう。スイスの山はどこもそうだが、盛夏なのに朝夕はひんやりした快適な気候だった。そういえば当時、ちょうどゴルフの「キャノン・オープン」があって有名選手がやってきていた。

先日、その時のビデオが出てきて家族そろって “鑑賞会” となった。夕食後にすっかりくつろいでラウンジでご夫妻と歓談しているシーンだ。長女でも9才であり、子供たちは覚えていない。しかし、何ということか僕も何も覚えておらず、画面のこの人たちは誰だろうに近い気分だ。ご夫妻とはもっぱら家内が話し、僕は撮影係に徹している。画面は何やら盛り上がっている。まだ小さかった娘たちがピアノを弾き、少し英語がわかったお袋も楽しんでいる。ビデオが終わると子供たちから「お母さんすごいね!」と歓声が上がる。家内の株が大きく上がったのである。お相手はスイス中央銀行総裁のツヴァーレンご夫妻だったからだ。

スイスの2年半はそんな楽しい思い出が尽きない。でもけっこう、いろいろ忘れてきてもいるという悲しい事実がこうやってわかる。記憶力は自信あったし高々25年前だし、どう考えても覚えていてよさそうな場面なんだけど、なぜか消えている。やっぱり新しいインプットがあればデリートされていく運命なのだろうか・・・。スイスだけではない、家内にきいて、へえ、そんなことあったっけどころか、そんな所に旅行したっけというのすらあるのだから情けない。100%そうなってしまったら「ボケた」ということなんだし、仕事や音楽会やゴルフのことはまだそこそこ覚えてるし、気合の入り方の問題だったと慰めるしかない。

我が家が住んでいた家はクスナハト(Küsnacht) というチューリヒから湖沿いに東へ30分ほど離れた1万4千人ほどの美しい町にある。そういえばフランクフルトで住んだケーニヒシュタインも、ロスチャイルド家の夏の居館がある人口1万6千ほどの小さな丘陵の町だった。がやがやうるさい都会の喧騒が苦手なのは生まれつきなんだと思う。今だって昼間歩いても人をほとんど見かけない処に住んで、ステイホームでも満足している。クスナハトも喧騒とはかけ離れた場所で、「魔の山」の小説家トーマス・マン、心理学者カール・ユングが晩年を過ごした、チューリヒ湖とアルプスを臨むこんな感じの所だ。

家はリッチなおばあちゃんの所有で、丘の中腹に敷地が500坪ぐらいあって庭でゴルフの練習ができた。そこがいいと思ったのは、景色がレマン湖のモントレーにほど近いやはり丘の中腹の小さな村、クララン(Clarens)にちょっと似ているからだ。クラランはチャップリンやオードリー・ヘップバーンが終生住んでいたヴェヴェイのお隣で、景色も似ているが、言葉や文化圏を度外視すればスイスに来た芸術家や学者が好むのは決まってこんな感じの景色、ロケーションといっていい。チューリヒ、ジュネーヴ、ルガノ、独仏伊どの地域でもこういう所が理想郷になっている。

僕にとってクラランは特別に重要な村だった。ストラヴィンスキーが「春の祭典」をそこで書いたからである。チャイコフスキーもそこでヴァイオリン協奏曲を書き、フルトヴェングラーが戦後に静養し未亡人が住み、画家オスカー・ココシュカが眠り、そして、モーリス・ラヴェルが「ステファヌ・マラルメの3つの詩」を書いた。そういう人たちに霊感を与えたようなロケーションに身を置いてみたいと思ったわけだ。結局、そうこうして我が家はクスナハトで1年半を過ごさせてもらい、スイスの大地の恵みを心にたくさんいただいた。そんな時間があったなど今や他人様の話のように思えるが、きのう自由が丘で買い物をしながらふと「引退したら日本はもういいよな」と家内に言った。ああいうところに住んでまた地中海・エーゲ海クルーズに行きたい、死ぬまでいてもいいなあと。

「ステファヌ・マラルメの3つの詩」はラヴェルの作品で最も好きなものの一つだ。第1曲「溜息」(soupir)がクラランで書かれているが、あの雰囲気を彷彿とさせるものがある。音楽にはエーテルというか、香気、アロマのようなものを喚起する何ものかが確かにある。ラヴェルにもそれがある。それを搔き立てないような演奏は物足りない。僕にとって、これしかないという演奏がひとつだけある。ジル・ゴメスの歌、伴奏はピエール・ブーレーズとBBC SOのメンバーの演奏である(CBS盤、1979年2月4日録音)。ゴメスは聞いたことがない。youtubeにもあまりなく、ネヴィル・マリナーが振ったヘンデルのアリアは音程もアジリタもまるで感心しない。そのソプラノのラヴェルが、どういうわけか別人のように凄いのだ。この曲、はじめはアンセルメで聴いたが、ヴィヴラートが大きすぎるダンコの歌の音程がひどく、暫く僕にとってこの音楽は訳が分からなかった。かようにピッチの悪いのは僕には罪悪なのだ(アンセルメの指揮はいま聴いても素晴らしいが)。かたや、ゴメスのピッチの素晴らしさは現代音楽に起用したいレベルで、この演奏で初めて曲がわかった。しかし彼女はこんなにいいのにブーレーズが同じCBS盤のウェーベルン集に選んだのはヘザー・ハーパー(ラヴェル集ではシェラザードに起用している)だ。

「ステファヌ・マラルメの3つの詩」はラヴェルの作品で最も好きなものの一つだ。第1曲「溜息」(soupir)がクラランで書かれているが、あの雰囲気を彷彿とさせるものがある。音楽にはエーテルというか、香気、アロマのようなものを喚起する何ものかが確かにある。ラヴェルにもそれがある。それを搔き立てないような演奏は物足りない。僕にとって、これしかないという演奏がひとつだけある。ジル・ゴメスの歌、伴奏はピエール・ブーレーズとBBC SOのメンバーの演奏である(CBS盤、1979年2月4日録音)。ゴメスは聞いたことがない。youtubeにもあまりなく、ネヴィル・マリナーが振ったヘンデルのアリアは音程もアジリタもまるで感心しない。そのソプラノのラヴェルが、どういうわけか別人のように凄いのだ。この曲、はじめはアンセルメで聴いたが、ヴィヴラートが大きすぎるダンコの歌の音程がひどく、暫く僕にとってこの音楽は訳が分からなかった。かようにピッチの悪いのは僕には罪悪なのだ(アンセルメの指揮はいま聴いても素晴らしいが)。かたや、ゴメスのピッチの素晴らしさは現代音楽に起用したいレベルで、この演奏で初めて曲がわかった。しかし彼女はこんなにいいのにブーレーズが同じCBS盤のウェーベルン集に選んだのはヘザー・ハーパー(ラヴェル集ではシェラザードに起用している)だ。

いや、まったく素晴らしい。思えばゴメスはハーパーの知的な切れ味こそ薄いが、この曲にむしろふさわしいどこか肉感的で白昼夢みたいな反理性の趣を漂わせている。ところがそのイメージとは相反して、鋭利な刃物のようにピッチがピタピタと決まっていく “理性の極み” が併存するのはブーレーズCBS盤の牧神の午後への前奏曲にも感じる超現実的世界に似る。ダリやキリコのような不思議感すらある。すべてはブーレーズの一点の揺るがせも許容せぬ神がかったコントロール下にある。彼はその研ぎ澄まされた細密な壁画の構図に、肉感の一筆を求めた。ゴメスは寸分狂わぬ入神の歌唱でその要求に応えた。こういう録音というものはそれ自体が一個の芸術であり、これを凌駕することは後世の演奏家にとって大きなチャレンジであろう。

ラヴェルは1913年、クラランで春の祭典を作曲中のストラヴィンスキーの家でムソルグスキーの『ホヴァンシチーナ』の編曲および終幕の合唱の作曲を共同で行う誘いをロシアバレエ団のディアギレフから受けていた。そこでストラヴィンスキーから『3つの日本の抒情詩』を聴かされる。これだ。

我々日本人に日本を想起させるものは欠片もないが作曲者はそう思ったのであり、春の祭典と同時期の着想というのは興味深いがそちらとも類似性はない。ところがラヴェルはこの曲に触発されて「ステファヌ・マラルメの3つの詩」を着想し、クラランで第1曲「溜息」(soupir)を仕上げたのだ。その後、シェーンベルクのピエロ(1911年出版)と3本建ての演奏会を企画もしている(実現せず)。ストラヴィンスキー31才、ラヴェル38才。若い2人ともがシェーンベルクの前衛を意識していた(シェーンベルク 「月に憑かれたピエロ」)。

前者において日本はアヴァンギャルドに抽象化する素材に過ぎない。失敬なと思うなかれ、春の祭典のロシアは彼の母国だがやはりそうなのだ。一方、マラルメの詩は国籍不詳だがラヴェルは第1曲をギリシャ・テ―ストにして、抽象化を施している。バスク系仏国人の彼においてギリシャはオリエントであり、マダガスカルもしかり、浮世絵のコレクションも所有していたジャポンもしかりだ。それでも彼においてギリシャは特別の位置にあると僕は思う。その証拠に、晩年に住んだパリの45km西にあるモンフォール=ラモーリー(人口3千人の小さな村だ)の家には、彼の趣味に厳密に支配されて収拾された調度品、美術品、装飾品、絵画、写真、書物が整然と並んでいるが、昼食を毎日とっていた椅子の背もたれにこんな絵がある。

僕には古代ギリシャの女性が笛を吹く姿に見える。彼はこれが好きだったのだ。そして、この笛は、「ダフニスとクロエ」や「シェラザード」、「マラルメの3つの詩」で涼し気に響いている。クラランで書いた第1曲「溜息」はストラヴィンスキーに捧げられ、その伴奏は前年に書きあげていたダフニスの「夜明け」になり、歌は16年後の「左手のための協奏曲」になっていくのである。1913年のクララン。ラヴェルに天から降りてきたものの不思議さ、それは僕も夏のクスナハトの庭先で湖を眺めてぼうっとしながら肌で感じることがあったような気がする。実は僕もこの女性は好きであり、いつまでも見とれるし、風に乗って遠くもの悲しい笛の音が聞こえてくる。マラルメの詩がギリシャになり、地中海の群青色の生ぬるい大気にむせかえり、焦げるように熱いオレンジ色の太陽がウルトラマリンブルーの洞窟に差し込む。その瞬間に、僕はラヴェルとひとつになれる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」

2016 APR 6 21:21:26 pm by 東 賢太郎

このピアノ曲集がモデスト・ムソルグスキー(1839-81、右)の親友だった画家ヴィクトル・ハルトマンの遺作展を歩きながら、そこで見た10枚の絵の印象を音楽に仕立てたものであることは有名です。それらの絵を見せるブログはいくらもありますから検索してください。

このピアノ曲集がモデスト・ムソルグスキー(1839-81、右)の親友だった画家ヴィクトル・ハルトマンの遺作展を歩きながら、そこで見た10枚の絵の印象を音楽に仕立てたものであることは有名です。それらの絵を見せるブログはいくらもありますから検索してください。

「珍衝撃映像ナニコレ珍百景」なるバラエティ 番組を見ていたらに「キエフの大門」のクライマックスを何度も聞かされ閉口しました。ムソルグスキーの書いた音楽がいかにミーハー的にもインパクトが強いものであるかということですが、そうやって150年近くも後になっても誰でも覚えられてテレビで流してくれる音楽を書くというのは大変な才能だと思います。

指摘したいのは、この曲がもともとピアノ曲であり、1922年にクーセヴィツキーの依頼を受けたモーリス・ラヴェルのオーケストラ編曲によってパリのオペラ座で初演され一気に有名になったことです。原曲はムソルグスキーの存命中は演奏も出版もされず埋もれたままで、友人だったR・コルサコフ(以下R)が遺稿から発見して作曲家の死後5年たってようやく出版されたという日陰者の運命にあった作品です。

Rがこの出版にあたり原曲の音符をいじっているのが現代の常識では不可思議ですね。僕はこれをジョージ・セル/クリーヴランド管弦楽団のレコードを聴いて気がつきました。彼は原典版のままの音を吹かせていて、聞き覚えていたのと違うものだからびっくりしたわけです。調べてみると事実がわかりました。ラヴェルが管弦楽にしたのはRの編曲譜だった(原典版を探したが入手できなかった)のです。セルはラヴェル版のその部分をオリジナルの音符で弾かせていたということでした。

Rは作曲家の歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」も和声や管弦楽法が未熟としてまるで先生が生徒にするように音符までを大幅にいじっています。この事情はよくわからない。ムソルグスキーは親が富裕ではあったが地主階級であり、海軍士官をめざしたが挫折して地方公務員となり作曲はおおむね独学であった。一方のRは貴族の出で海軍士官学校卒の海軍大尉で日本海海戦の第2巡洋艦隊旗艦ともなった軍艦アルマーズにも乗ったエリートです。

僕が働いたころのスイスでは銀行での出世は軍隊での職位によると聞き驚いたのですが、日露戦争前のロシアでそういうことがあっても不思議でないでしょう。鉱山技師の息子で秀才だったが文官だったチャイコフスキーが西洋かぶれとみなされ、バラキレフのロシア5人組と距離を置いた。我が国サラリーマン界の国際派と純ドメ派みたいで、当時ロシア作曲界の純ドメ派大物であり軍艦で各国を回りワーグナーのリングも聞いたRが「英語もわかる純ドメ」的な位置で存在感があったように思えます。

Rの管弦楽が華麗であることは認めますがそれは価値観の問題で、より最大公約数的に体系化されていた和声法や対位法の明らかな「間違い」(既存のルールからの逸脱)とは違うでしょう。それだってドビッシーが根底からルール違反のオンパレードの曲を書いて、根底から崩してしまいました。それを知った時代の聴衆である我々はムソルグスキーのルール違反が「おかしい」とは聞こえないし、趣味に過ぎないカラリング(オーケストレーション)はましてそうであると思うのです。

興味深いことに、管弦楽法の大家であるRはこれをオーケストレーションはしなかった(弟子がしてそれに関与はしたとされてますが)。どうせならそこまでしてくれれば面白かったと思いますが、その役目はフランス人のラヴェルに行ってこの曲は壮麗な大伽藍と化したのです。

多くの人がそうだと思いますが、僕もこの曲をまずラヴェルのオーケストラ版で知りました。それが高1あたりで買ったCBSのオーマンディー盤のLPレコードで、この演奏はRが一部を自己流に直したピアノ譜からラヴェルの感性で映し出した壮麗無比な絵画を、フィラデルフィア管弦楽団という当代一の華麗な音響と技術を誇ったオーケストラの絵の具でさらに鮮烈に描き出したものでした。

このレコードの価値は以下のことで些かも減ずるものでありませんが、3つのバイアスがかかった産物であったものだったのです。それは、

①Rの趣味による音符の改竄

②ラヴェルの音の趣味による管弦楽法

③オーマンディーの音の趣味による音化

です。これらを除去しないと、ムソルグスキーの書いた音符の原像は見えてこないということです。いまの僕にとってはそっちのほうがずっと重い。初めてピアノの原曲を聴いた時、僕の知っていた展覧会の絵は「整形美人」だったことに気づいたのです。しかも3回も整形手術をした!

この美人に魅せられてしまった高校生は、まずはお決まりの「キエフの大門」に感動し、「鶏の足の上に建つ小屋(バーバ・ヤーガ)」の不気味なイメージを空想してハマりました。整形が悪いわけではない、なぜならその妖しい魅力のおかげで僕はクラシックの深い森に迷い込んでいったからです。

森の入り口で誘っていたこの曲は音も普通でなく、不気味な和声、足が引っ掛かる変拍子など当時の僕にとって「普通でない音」と「異様にカラフルな音彩」にあふれ、バーバ・ヤーガはやはり普通でなく聞こえていたストラヴィンスキーの「火の鳥」の「カッチェイの踊り」などにエコーして聞こえていました。これがそのオーマンディー盤です。

展覧会の絵の原曲は1874年の作品です。その年にはワーグナーが「神々のたそがれ」を書いてリングを完成し、チャイコフスキーはピアノ協奏曲第1番を書き、ヨハン・シュトラウスは「こうもり」を初演し、ヴェルディはレクイエムを書きました。ブラームスの第1交響曲も白鳥の湖もカルメンもまだ書かれていなかったのです。

それらの曲調を思い浮かべるに、ムソルグスキーが「オペラ作曲中の気晴らしに絵画のような作品集を書いた」と称した展覧会の絵の和声や変拍子の1874年時点での斬新さは、1913年のパリでひと騒動ひき起こした春の祭典のそれに匹敵するか、オリジナリティーという意味を加味するならひょっとして上回るかもしれないと思っています。

一方でモーリス・ラヴェルは展覧会の絵の編曲後はヴァイオリン・ソナタ、ボレロ、二つのピアノ協奏曲ぐらいしか主要作を書いていません。つまり最後期の熟達の技法を投入したということでどこから眺めても美麗であり、その価値を否定するものではありませんが、これはあくまでラヴェル的な、ラヴェルの作品だという印象も強いのです。

例えば冒頭の華々しいトランペットです。曲想に楽器の特性があまりに合致しており、あたかもムソルグスキーだってこう書いたろうと思わせる自然さです。しかし、これは作曲者がプロムナードと呼び、絵の印象ではなく、絵から絵に歩を進める気分を描いた曲想です。友人の死に落胆し、追悼しようと遺作展の会場に足をふみ入れる男の心がこんなに晴れやかなものだっただろうかといつも思うのです。

これは指揮者レオポルド・ストコフスキー編曲版ですが、出だしを聴き比べてください。

私見ではこれのほうが作曲家の心情には近いように思えます。以降のプロムナードの弦のトレモロの精妙な使い方もそう。しかしながら、これを聴いていると同じストコフスキーのJ.Sバッハ編曲が浮かんできて、あれを聴いていると確かに面白いのですがディズニー的でもあり、聞いてるそばからバッハの原曲に戻りたくなる。そうやって、だんだんに、「他人の編曲でデビューし、それで世に記憶された曲が他にあるだろうか」という疑問が頭をもたげてくるのです。

編曲はラヴェル、ストコフスキーに限りません。ゴルチャコフ版もライブで聴いたし、ピアノ協奏曲版があり、他の楽器ではギター版、チェロ、トロンボーン、アコーディオンはおろかロック版、ジャズ版まである。まさに百花繚乱です。ホルスト「惑星」のジュピター、アランフェス協奏曲、パッパルベルのカノンなどポップス化した曲はありますがこれだけ丸ごと「いじられた」クラシックはありません。

さらに、何とも訳の分からないことに、「ピアノ版」まであるのです。これがそれ、ホロヴィッツ版です。

非常におかしいのは、原曲がピアノなのに管弦楽版が先に有名になって、それのまた編曲であるかのようにこれが存在するわけです。香港に駐在した時だからもう17,8年前のことですが、路地裏で「日式老麺」なるものを発見しました。何かと思うとラーメン風のものに見慣れぬ物体が乗っていて、よく見るとそれはウナギである。地元ではそれを日式(日本食)と信じこんで食されていたわけです。中国の老麺が日本でラーメンになり、ふるさとに戻ったら似て非なる物に化けていた。ホロヴィッツ版ですね。

展覧会の絵は不幸なことにもともと他人の上書きで世に出たのだから、原曲にこだわることはないだろうという、クラシック音楽にはあり得ないほど原曲楽譜無視があたりまえという先入観ができた異例の曲なのです。それではムソルグスキーがかわいそうだ。春の祭典を上回る独創性はオリジナルのピアノ版でなくてはわかりません。それが本稿執筆の動機です。

ということで、この曲はまず原典に近いピアノ版でお聴きいただきたいと思います。

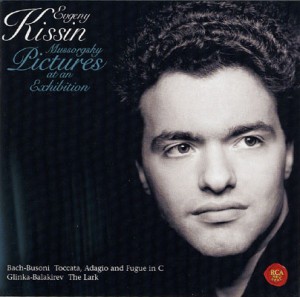

エヴゲニ・キーシン(pf)

オーソドックスではないリズム、フレージングがあって、その由来は不明ですが説得力はあり、トータルにはきわめて満足感の高い名演です。鮮明な切れ味のタッチ、神秘感のあるピアニシモなどを駆使して絵画的なイメージ喚起力に富み、オーケストラにひけをとらない色彩を感じます。アレグロ部分に高度な技術を感じますが、そういう些末な事がアピールの主体でなく、彼の読み取った全曲の構図が細部までを形成する観があるのが非常に印象に残りました。

オーソドックスではないリズム、フレージングがあって、その由来は不明ですが説得力はあり、トータルにはきわめて満足感の高い名演です。鮮明な切れ味のタッチ、神秘感のあるピアニシモなどを駆使して絵画的なイメージ喚起力に富み、オーケストラにひけをとらない色彩を感じます。アレグロ部分に高度な技術を感じますが、そういう些末な事がアピールの主体でなく、彼の読み取った全曲の構図が細部までを形成する観があるのが非常に印象に残りました。

エリザベート・レオンスカヤ(pf)

誇張や改変がなく、オーソドックスな解釈で原曲の良さをストレートに表現した姿勢が好ましい。この人、クルト・マズアとのブラームスのP協2番が立派なもので女流の限界を感じさせませんが、リヒテルに比べればやや非力と思う所もある。しかし男が剛腕で行ってしまう所をスタッカートで弾いたり(バーバ・ヤガー)工夫もあり、「キエフの大門」も無用に壮大をよそわず、良いピアノ曲を聴いたという感動を残してくれるのがかえって個性になっております。

誇張や改変がなく、オーソドックスな解釈で原曲の良さをストレートに表現した姿勢が好ましい。この人、クルト・マズアとのブラームスのP協2番が立派なもので女流の限界を感じさせませんが、リヒテルに比べればやや非力と思う所もある。しかし男が剛腕で行ってしまう所をスタッカートで弾いたり(バーバ・ヤガー)工夫もあり、「キエフの大門」も無用に壮大をよそわず、良いピアノ曲を聴いたという感動を残してくれるのがかえって個性になっております。

マリア・ユディーナ(pf)

こちらは個性の塊。「こびと」のフレージングはきわめてユニークで、「テュイルリーの庭 」も他に類のない解釈。「ビドロ(牛車)」、「サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ」の遅いテンポは一体なんだ?というレベルのもの。「リモージュの市場」の噛んで含めるようなタッチも面白い。「バーバ・ヤーガ」はグリッサンドまで駆使。「キエフの大門」は低音でルバートしてパウゼに至って絶句しますが強弱の対比あり表現主義的部分ありで引きずり回されることうけあい。これを許容するところこそ、春の祭典に比肩する要素であります。すべてが見事に普通でないのですが、ここまで自信をこめてされるとこういうものかと思ってしまう。嫌でないのはテクニックのひけらかしでないからです。聞き慣れた人に一聴の価値あり。ショスタコのソナタ2番がこれまた名演です。

こちらは個性の塊。「こびと」のフレージングはきわめてユニークで、「テュイルリーの庭 」も他に類のない解釈。「ビドロ(牛車)」、「サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ」の遅いテンポは一体なんだ?というレベルのもの。「リモージュの市場」の噛んで含めるようなタッチも面白い。「バーバ・ヤーガ」はグリッサンドまで駆使。「キエフの大門」は低音でルバートしてパウゼに至って絶句しますが強弱の対比あり表現主義的部分ありで引きずり回されることうけあい。これを許容するところこそ、春の祭典に比肩する要素であります。すべてが見事に普通でないのですが、ここまで自信をこめてされるとこういうものかと思ってしまう。嫌でないのはテクニックのひけらかしでないからです。聞き慣れた人に一聴の価値あり。ショスタコのソナタ2番がこれまた名演です。

ユージン・オーマンディ / フィラデルフィア管弦楽団

上掲のLPです。オケ版は僕にとってこれ抜きには語れません。冒頭トランペットから「うまい!」と、食い物系バラエティ番組のお笑い芸人風に叫びそうだ。高校時代、あまりにくりかえし聴いたもので楽器の微妙な一言一句の綾までが耳にこびりついていて、いま聴きかえしながら50年ぶりに帰った田舎のあぜ道の匂いってこんなものかなと想像にひたる次第です。オーマンディーは僕のおふくろの味だったんだと眼からうろこです。楽屋で何か忘れたが愚妻の手を握って片言の日本語で話しかけ、上品な奥様に「あんたのしゃべれる日本語、それだけよね」といじられていたお茶目なオーマンディーさん。お世話になりました。

上掲のLPです。オケ版は僕にとってこれ抜きには語れません。冒頭トランペットから「うまい!」と、食い物系バラエティ番組のお笑い芸人風に叫びそうだ。高校時代、あまりにくりかえし聴いたもので楽器の微妙な一言一句の綾までが耳にこびりついていて、いま聴きかえしながら50年ぶりに帰った田舎のあぜ道の匂いってこんなものかなと想像にひたる次第です。オーマンディーは僕のおふくろの味だったんだと眼からうろこです。楽屋で何か忘れたが愚妻の手を握って片言の日本語で話しかけ、上品な奥様に「あんたのしゃべれる日本語、それだけよね」といじられていたお茶目なオーマンディーさん。お世話になりました。

アルトゥーロ・トスカニーニ / NBC交響楽団 (1953年)

オケ版で強烈なのはこれ。モノラルだからダイナミックレンジは広くないですがビドロ(牛車)のpからffへの爆発はすさまじく、音量ではなく質量感でそれを感じさせるのは原音の風圧でしょうか凄いことです。「鶏の足の上に建つ小屋」の打楽器と重低音アタックのパンチ力は恐れをいだくほど。強弱のインパクトはメリハリを超えてどぎついと感じる人もありましょうが、ラヴェル版はこのぐらい乾いたラテン感覚でやったほうが映えるでしょう。

オケ版で強烈なのはこれ。モノラルだからダイナミックレンジは広くないですがビドロ(牛車)のpからffへの爆発はすさまじく、音量ではなく質量感でそれを感じさせるのは原音の風圧でしょうか凄いことです。「鶏の足の上に建つ小屋」の打楽器と重低音アタックのパンチ力は恐れをいだくほど。強弱のインパクトはメリハリを超えてどぎついと感じる人もありましょうが、ラヴェル版はこのぐらい乾いたラテン感覚でやったほうが映えるでしょう。

ユージン・グーセンス/ ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

穏健な表現ながらラヴェル版のつぼをおさえた音楽的な演奏。並録のシェラザードも誉めましたが、葦笛のような質感のオーボエがチャーミングで木管群の鳴らし方がセンスにあふれ(卵の殻をつけた雛の踊り)、音程がきまっており、今これをコンサートホールで聴いても文句は出ないでしょう。トランペットが上手くない(サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ)など微細な欠点がありますがとんがったところを作って勝負する昨今の風潮に照らせば正攻法で潔い。録音は古い割に楽器の遠近感まであるステレオで僕は最近のデジタルより好きです。

穏健な表現ながらラヴェル版のつぼをおさえた音楽的な演奏。並録のシェラザードも誉めましたが、葦笛のような質感のオーボエがチャーミングで木管群の鳴らし方がセンスにあふれ(卵の殻をつけた雛の踊り)、音程がきまっており、今これをコンサートホールで聴いても文句は出ないでしょう。トランペットが上手くない(サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ)など微細な欠点がありますがとんがったところを作って勝負する昨今の風潮に照らせば正攻法で潔い。録音は古い割に楽器の遠近感まであるステレオで僕は最近のデジタルより好きです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。